13《短文两篇》第2课时课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 13《短文两篇》第2课时课件(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

上节课我们学习了培根的《谈读书》,了解了培根关于读书的目的、态度、方法等的看法。

这节课我们继续学习《短文两篇》的另一篇文章《不求甚解》,看看马南邨对

读书方法有什么新解。

13 短文两篇

第2课时

不求甚解

学习目标

01

必备知识

02

必记字词

03

初读课文

04

精读课文

05

CONTENTS 教学目录

课堂小结

06

教材课后习题

07

1.了解作者的相关文学常识,积累文中的重点字词和精彩语句,理清文章的思路和观点。

2.分析文章的论证方式、方法,初步学习驳论文的写法。

3.领悟文中的读书方法,培养读书的兴趣,养成良好的读书习惯。

学习目标

马南邨(1912—1966),新闻记者、政论家、杂文作家。原名邓拓,福建闽侯人。曾任《人民日报》总编辑、社长,主要著作有《中国救荒史》《燕山夜话》《论中国历史的几个问题》等,并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。

必备知识

走近作者

20世纪60年代初,马南邨应《北京晚报》之约,撰写《燕山夜话》专栏杂文。这个专栏的杂文从读书治学、科学研究、生产活动等方面为我们总结和介绍了一些可以借鉴的历史经验,还对现实中的各种不良现象和错误的思想方法、工作作风提出了批评,对青年的学习给予指导。本文就是马南邨针对有些人对陶渊明“不求甚解”的曲解而写的一篇驳论文。

必备知识

创作背景

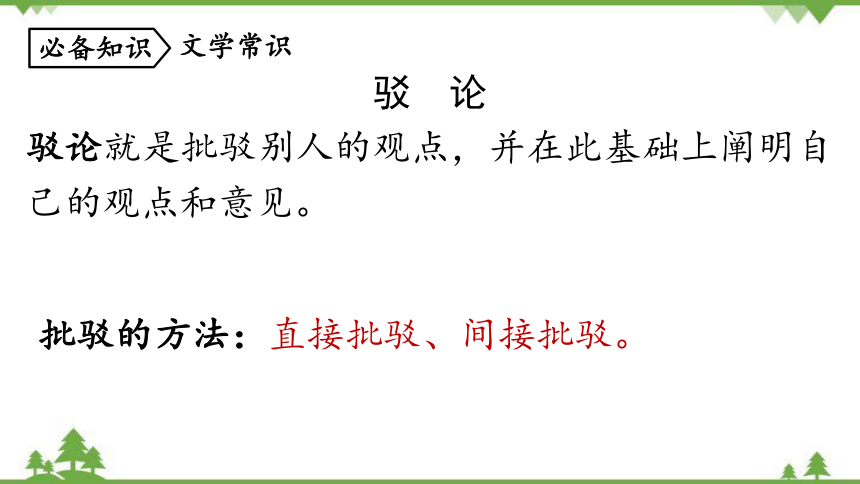

必备知识

文学常识

驳 论

驳论就是批驳别人的观点,并在此基础上阐明自己的观点和意见。

批驳的方法:直接批驳、间接批驳。

(1)直接批驳 :

①驳论点——抓住对方论点中的错误直接批驳。

②驳论据——指出对方论据中的虚伪、错误。

③驳论证——通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点,揭穿对方的论据与论点之间没有内在的逻辑关系,其论据不能证明论点,论点不能从论据中推出。(2)间接批驳:驳立结合

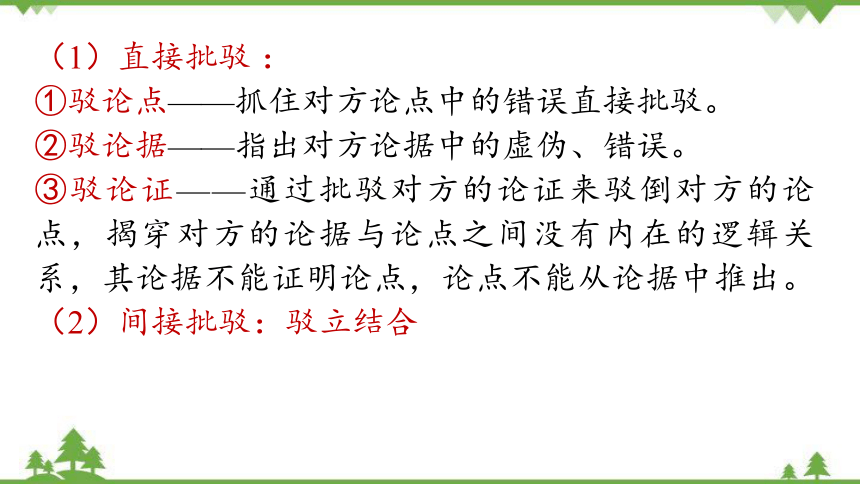

驳论文一般的论证思路:

先树立批驳的靶子,即摆出对方的论点(树靶),然后针对对方的论点采用直接或间接的方式进行批驳(射靶)。

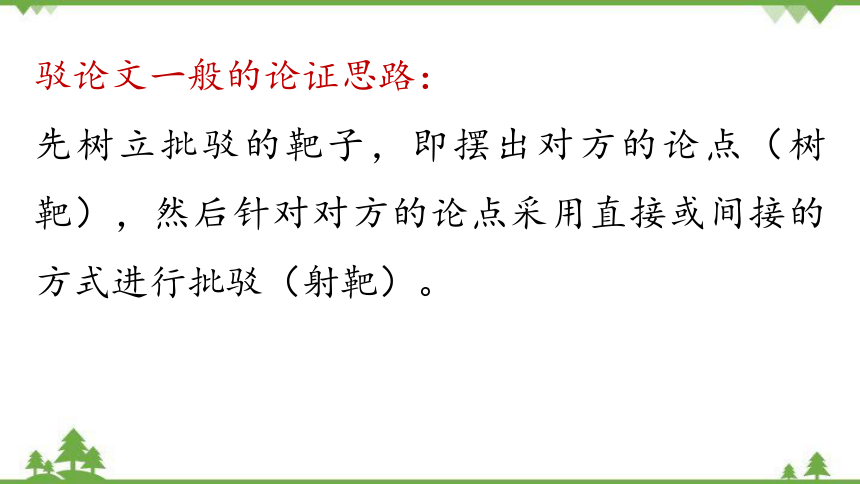

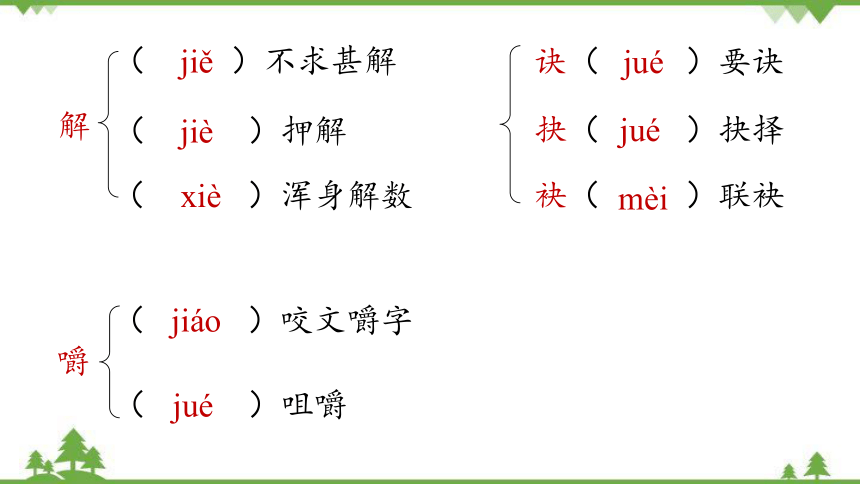

不求甚解( ) 狂妄自大( )

咬文嚼字( ) 王粲( )

豁然贯通( ) 死抠( )

wànɡ

jiáo

càn

huò

kōu

shèn

必记字词

字音字形

( )咀嚼

( )咬文嚼字

诀( )要诀

抉( )抉择

解

( )不求甚解

( )押解

jiě

jiè

( )浑身解数

xiè

嚼

jiáo

jué

jué

jué

袂( )联袂

mèi

不求甚解:指读书只领会精神实质,不咬文嚼字。现多指只求懂个大概,不求深刻了解。

狂妄自大:指极其放肆,自高自大,目中无人。

咬文嚼字:过分地斟酌字句,多用来指死抠字眼儿。

因小失大:为了小的利益而造成大的损失。

豁然贯通:指一下子弄懂了某个道理。豁然,通达

的样子;贯通,前后贯穿通晓。

必记字词

词义理解

请同学们初读课文,并在课本上做好批注,理清本文的论证思路。

初读课文

自主学习

1.找出文章的论点。

2.梳理出作者的论证过程。

3.学习作者的论证方法。

第一部分

(1)

第二部分

(2-8)

第三部分(9)

摆出了要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不好的。”同时提出自己的观点:不能盲目反对不求甚解。

摆事实,讲道理。用具体事例论述“不求甚解”的真正含义和重要性。

总结全文,强调重要的书要反复阅读。

初读课文

划分层次

1.“不求甚解”的出处是什么?其古今含义有何不同?

自主探究

初读课文

出处:陶渊明《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。

古义:读书只领会要旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。

今义:多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。

对任何问题不求甚解都是不好的。

2.作者要批驳的靶子是什么?

3.作者意在告诉我们什么?

读书要虚心,读书的要诀在于会意,重要的书要反复阅读。

精读课文

分析讨论

1.作者树立批驳的靶子后,提出了自己怎样的观点?

陶渊明“不求甚解”的读书态度是正确的,我们应该虚心学习。

2.简要分析第3段的论证思路。

首先,提出好读书习惯的养成很重要;不读书或不好读书则谈不上“求甚解”或“不求甚解”;好读书,就会慢慢了解书中道理。

然后,指出一下子想完全读懂所有的书是不可能实现的,而“读书的要诀,全在于会意”。

最后,以陶渊明的事例进行证明。

第一,表示虚心。因为书不一定都能读懂,应承认自己“不求甚解”。

第二,说明读书的方法,读书要前后贯通,了解大意。当然,同样需要认真读书,只是不可抠一字一句,不因小失大,其结果仍然要读懂才行。

3.阅读第4段,作者是怎样理解“不求甚解”的?

“不求甚解”只是不死抠一字一句,不因某一局部而放弃了整体。所以“不求甚解”不是马马虎虎、很不认真。因此,要反对马马虎虎的态度。

4.第7段,肯定“不求甚解”的方法为什么要反对马马虎虎的态度?

5.为了论证观点,作者用了哪些论证方法?

举例论证:举普列汉诺夫读书的例子,从反面论述读书一定要有虚心的态度,不要死抠字句,而要理解经典著作的精神实质。

道理论证:引用陆象山的话作为道理论据,指出实际上与不求甚解有相通之处。巩固己方观点,使论证更严密。

6.这篇驳论文是如何论证的?

通过树立自己正确的观点从而驳倒对方论点。

驳的是“论点”

全面阐述

“不求甚解”的含义

提倡“不求甚解”的读书态度

表明自己的观点

从“会意”的角度

列举古人读书的例子

阐述正确观点

读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体

强调了“书必须反复读”的主张

①从论证方式看,两篇虽然都是议论文,但《谈读书》是立论,《不求甚解》则是驳论。

7.《谈读书》和《不求甚解》这两篇短文在论证方式、论述角度、写作方法方面有何

异同?

②从论述角度看,《谈读书》论述较为全面,对读书方方面面问题进行了探讨;《不求甚解》则选取一个角度,侧重对具体读书方法的探讨。二者也有相同之处,比如都谈及读书方法。

从写作方法看,《谈读书》采用比喻论证、对比论证的方法,先提出观点,再做阐释说明;《不求甚解》则顺着思考的路径,一步步提出观点,佐以举例论证、道理论证,得出结论。相同点是都以议论说理为主,论证方法灵活多变。

这篇驳论文全面揭示了陶渊明“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对盲目否定“不求甚解”的观点作了批驳。在批驳的过程中,作者阐述了读书要虚心、读书的要诀在于会意、重要的书要反复读等观点,极具指导意义。

课文主旨

课堂小结

1.旁征博引,说理明白

为了论述“不求甚解”的读书态度,作者先引用陶渊明的原话,再列举普列汉诺夫和诸葛亮的例子,又引用了陆象山的话。如此旁征博引,既能充分证明论点,把道理讲明白,又能开拓读者眼界。

写作特色

课堂小结

2.思路清晰,条理分明

本文用递进式的论证结构逐层深入地剖析问题。作者在文章开头先切入一般人的观点,然后通过阐释词义论证词义,在批驳别人观点的过程中,一步步阐明自己的主张,使文章的观点顺理成章地树立起来,从而使论证极具说服力,给人以深刻的启示。

不求甚解

溯源头:引用陶渊明原话,还原本来面目

释词义:阐述“不求甚解”的两层含义

援例子:用正反两个事例证明“不求甚解”的读书态度是正确的

转话锋:不求甚解不代表可以马虎读书,防止造成误解

引语录:引陆象山的话,进一步巩固己方观点

得结论:重要的书必须反复读

不拘字眼

把握实质

作分析

树靶子:对任何问题不求甚解都是不好的

亮观点:不能盲目地反对不求甚解

板书设计

课堂小结

一、这两篇短文谈的都是读书。比较阅读两篇短文,分别概括其主要内容,然后说说它们在论述角度、写作方法等方面有哪些异同。

教材课后习题

主要内容分别见课时1和本课时的“课堂小结·课文主旨”。

异同点见本课时“精读课文”。

1.读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

二、下面两段文字的核心观点各是什么?作者分别是怎样论述的?思考并与同学交流。

核心观点是“凡有所学,皆成性格”,即不同的书会塑造人不同的性格特质。作者先分别论述史书、诗歌、数学、科学、伦理学和修辞之学的价值,然后做出总结归纳。

2.人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。滚球利睾肾,射箭利胸肺,漫步利肠胃,骑术利头脑,诸如此类。

核心观点是“人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅”。

是以类比的方式进行论述。

三、《不求甚解》一文提出,读书时“不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意”。结合你自己的读书经验,说说你对这几句话的理解。

四、课文中有不少名言警句,读一读并摘抄下来。背诵《谈读书》。

1.读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

2.读书补天然之不足,经验又补读书之不足。

3.狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书。

4.要学习得好,就不能死读,而必须活读。

五、许多名家都曾翻译过《谈读书》这篇文章,各有特色。下面节选了几个译本的片段,读一读,与课文比较一下,体会不同译本的语言特色。

译本的片段见教材。

这些译文也都文笔流畅,语言规范,句式错落有致,均能较好地传达原作要表达的意思。水天同的译本用白话翻译,高健的译本纯用文言,曹明伦的译本则文白夹杂。相比之下,王佐良的译本则用语雅致,文辞流畅,句式整齐,韵律和谐,形成一种简洁、庄重、优雅的文风,读来更为朗朗上口。

上节课我们学习了培根的《谈读书》,了解了培根关于读书的目的、态度、方法等的看法。

这节课我们继续学习《短文两篇》的另一篇文章《不求甚解》,看看马南邨对

读书方法有什么新解。

13 短文两篇

第2课时

不求甚解

学习目标

01

必备知识

02

必记字词

03

初读课文

04

精读课文

05

CONTENTS 教学目录

课堂小结

06

教材课后习题

07

1.了解作者的相关文学常识,积累文中的重点字词和精彩语句,理清文章的思路和观点。

2.分析文章的论证方式、方法,初步学习驳论文的写法。

3.领悟文中的读书方法,培养读书的兴趣,养成良好的读书习惯。

学习目标

马南邨(1912—1966),新闻记者、政论家、杂文作家。原名邓拓,福建闽侯人。曾任《人民日报》总编辑、社长,主要著作有《中国救荒史》《燕山夜话》《论中国历史的几个问题》等,并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》,1944年主持编辑了第一部《毛泽东选集》。

必备知识

走近作者

20世纪60年代初,马南邨应《北京晚报》之约,撰写《燕山夜话》专栏杂文。这个专栏的杂文从读书治学、科学研究、生产活动等方面为我们总结和介绍了一些可以借鉴的历史经验,还对现实中的各种不良现象和错误的思想方法、工作作风提出了批评,对青年的学习给予指导。本文就是马南邨针对有些人对陶渊明“不求甚解”的曲解而写的一篇驳论文。

必备知识

创作背景

必备知识

文学常识

驳 论

驳论就是批驳别人的观点,并在此基础上阐明自己的观点和意见。

批驳的方法:直接批驳、间接批驳。

(1)直接批驳 :

①驳论点——抓住对方论点中的错误直接批驳。

②驳论据——指出对方论据中的虚伪、错误。

③驳论证——通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点,揭穿对方的论据与论点之间没有内在的逻辑关系,其论据不能证明论点,论点不能从论据中推出。(2)间接批驳:驳立结合

驳论文一般的论证思路:

先树立批驳的靶子,即摆出对方的论点(树靶),然后针对对方的论点采用直接或间接的方式进行批驳(射靶)。

不求甚解( ) 狂妄自大( )

咬文嚼字( ) 王粲( )

豁然贯通( ) 死抠( )

wànɡ

jiáo

càn

huò

kōu

shèn

必记字词

字音字形

( )咀嚼

( )咬文嚼字

诀( )要诀

抉( )抉择

解

( )不求甚解

( )押解

jiě

jiè

( )浑身解数

xiè

嚼

jiáo

jué

jué

jué

袂( )联袂

mèi

不求甚解:指读书只领会精神实质,不咬文嚼字。现多指只求懂个大概,不求深刻了解。

狂妄自大:指极其放肆,自高自大,目中无人。

咬文嚼字:过分地斟酌字句,多用来指死抠字眼儿。

因小失大:为了小的利益而造成大的损失。

豁然贯通:指一下子弄懂了某个道理。豁然,通达

的样子;贯通,前后贯穿通晓。

必记字词

词义理解

请同学们初读课文,并在课本上做好批注,理清本文的论证思路。

初读课文

自主学习

1.找出文章的论点。

2.梳理出作者的论证过程。

3.学习作者的论证方法。

第一部分

(1)

第二部分

(2-8)

第三部分(9)

摆出了要批驳的靶子:“对任何问题不求甚解都是不好的。”同时提出自己的观点:不能盲目反对不求甚解。

摆事实,讲道理。用具体事例论述“不求甚解”的真正含义和重要性。

总结全文,强调重要的书要反复阅读。

初读课文

划分层次

1.“不求甚解”的出处是什么?其古今含义有何不同?

自主探究

初读课文

出处:陶渊明《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”。

古义:读书只领会要旨,不过于在字句上花工夫,属褒义。

今义:多谓学习或工作的态度不认真,不求深入理解,浅尝辄止,含贬义。

对任何问题不求甚解都是不好的。

2.作者要批驳的靶子是什么?

3.作者意在告诉我们什么?

读书要虚心,读书的要诀在于会意,重要的书要反复阅读。

精读课文

分析讨论

1.作者树立批驳的靶子后,提出了自己怎样的观点?

陶渊明“不求甚解”的读书态度是正确的,我们应该虚心学习。

2.简要分析第3段的论证思路。

首先,提出好读书习惯的养成很重要;不读书或不好读书则谈不上“求甚解”或“不求甚解”;好读书,就会慢慢了解书中道理。

然后,指出一下子想完全读懂所有的书是不可能实现的,而“读书的要诀,全在于会意”。

最后,以陶渊明的事例进行证明。

第一,表示虚心。因为书不一定都能读懂,应承认自己“不求甚解”。

第二,说明读书的方法,读书要前后贯通,了解大意。当然,同样需要认真读书,只是不可抠一字一句,不因小失大,其结果仍然要读懂才行。

3.阅读第4段,作者是怎样理解“不求甚解”的?

“不求甚解”只是不死抠一字一句,不因某一局部而放弃了整体。所以“不求甚解”不是马马虎虎、很不认真。因此,要反对马马虎虎的态度。

4.第7段,肯定“不求甚解”的方法为什么要反对马马虎虎的态度?

5.为了论证观点,作者用了哪些论证方法?

举例论证:举普列汉诺夫读书的例子,从反面论述读书一定要有虚心的态度,不要死抠字句,而要理解经典著作的精神实质。

道理论证:引用陆象山的话作为道理论据,指出实际上与不求甚解有相通之处。巩固己方观点,使论证更严密。

6.这篇驳论文是如何论证的?

通过树立自己正确的观点从而驳倒对方论点。

驳的是“论点”

全面阐述

“不求甚解”的含义

提倡“不求甚解”的读书态度

表明自己的观点

从“会意”的角度

列举古人读书的例子

阐述正确观点

读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体

强调了“书必须反复读”的主张

①从论证方式看,两篇虽然都是议论文,但《谈读书》是立论,《不求甚解》则是驳论。

7.《谈读书》和《不求甚解》这两篇短文在论证方式、论述角度、写作方法方面有何

异同?

②从论述角度看,《谈读书》论述较为全面,对读书方方面面问题进行了探讨;《不求甚解》则选取一个角度,侧重对具体读书方法的探讨。二者也有相同之处,比如都谈及读书方法。

从写作方法看,《谈读书》采用比喻论证、对比论证的方法,先提出观点,再做阐释说明;《不求甚解》则顺着思考的路径,一步步提出观点,佐以举例论证、道理论证,得出结论。相同点是都以议论说理为主,论证方法灵活多变。

这篇驳论文全面揭示了陶渊明“不求甚解”的两层含义,并以此为根据,对盲目否定“不求甚解”的观点作了批驳。在批驳的过程中,作者阐述了读书要虚心、读书的要诀在于会意、重要的书要反复读等观点,极具指导意义。

课文主旨

课堂小结

1.旁征博引,说理明白

为了论述“不求甚解”的读书态度,作者先引用陶渊明的原话,再列举普列汉诺夫和诸葛亮的例子,又引用了陆象山的话。如此旁征博引,既能充分证明论点,把道理讲明白,又能开拓读者眼界。

写作特色

课堂小结

2.思路清晰,条理分明

本文用递进式的论证结构逐层深入地剖析问题。作者在文章开头先切入一般人的观点,然后通过阐释词义论证词义,在批驳别人观点的过程中,一步步阐明自己的主张,使文章的观点顺理成章地树立起来,从而使论证极具说服力,给人以深刻的启示。

不求甚解

溯源头:引用陶渊明原话,还原本来面目

释词义:阐述“不求甚解”的两层含义

援例子:用正反两个事例证明“不求甚解”的读书态度是正确的

转话锋:不求甚解不代表可以马虎读书,防止造成误解

引语录:引陆象山的话,进一步巩固己方观点

得结论:重要的书必须反复读

不拘字眼

把握实质

作分析

树靶子:对任何问题不求甚解都是不好的

亮观点:不能盲目地反对不求甚解

板书设计

课堂小结

一、这两篇短文谈的都是读书。比较阅读两篇短文,分别概括其主要内容,然后说说它们在论述角度、写作方法等方面有哪些异同。

教材课后习题

主要内容分别见课时1和本课时的“课堂小结·课文主旨”。

异同点见本课时“精读课文”。

1.读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

二、下面两段文字的核心观点各是什么?作者分别是怎样论述的?思考并与同学交流。

核心观点是“凡有所学,皆成性格”,即不同的书会塑造人不同的性格特质。作者先分别论述史书、诗歌、数学、科学、伦理学和修辞之学的价值,然后做出总结归纳。

2.人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。滚球利睾肾,射箭利胸肺,漫步利肠胃,骑术利头脑,诸如此类。

核心观点是“人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅”。

是以类比的方式进行论述。

三、《不求甚解》一文提出,读书时“不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意”。结合你自己的读书经验,说说你对这几句话的理解。

四、课文中有不少名言警句,读一读并摘抄下来。背诵《谈读书》。

1.读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

2.读书补天然之不足,经验又补读书之不足。

3.狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书。

4.要学习得好,就不能死读,而必须活读。

五、许多名家都曾翻译过《谈读书》这篇文章,各有特色。下面节选了几个译本的片段,读一读,与课文比较一下,体会不同译本的语言特色。

译本的片段见教材。

这些译文也都文笔流畅,语言规范,句式错落有致,均能较好地传达原作要表达的意思。水天同的译本用白话翻译,高健的译本纯用文言,曹明伦的译本则文白夹杂。相比之下,王佐良的译本则用语雅致,文辞流畅,句式整齐,韵律和谐,形成一种简洁、庄重、优雅的文风,读来更为朗朗上口。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读