江苏省宿迁市沭阳县怀文中学2022-2023学年七年级上学期期中生物试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 江苏省宿迁市沭阳县怀文中学2022-2023学年七年级上学期期中生物试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 96.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-10 20:21:24 | ||

图片预览

文档简介

2022—2023学年度第一学期七年级期中考试

生物试卷

一、选择题

1.生物具有区别于非生物的一些基本特征。下列说法中你认为正确的是( )

A.生物都是由细胞组成的 B.生物都能自由运动

C.生物都能进行光合作用 D.生物都能生长繁殖

2.凝练隽永的古诗词不仅寄托了人们的情思,还蕴含着一定的生物学道理,下列诗句能反映生物因素对生物影响的是( )

A.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开 B.近水楼台先得月,向阳花木早逢春

C.种豆南山下,草盛豆苗稀 D.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

3.下列关于生物与环境的叙述不正确的是( )

A.北极熊皮下厚厚的脂肪可以适应极地寒冷的环境

B.光照会影响植物的分布,如小麦喜欢生活在光照充足处,而人参喜欢生活在阴暗处

C.“大树底下好乘凉”说明了环境对生物的影响

D.生物与环境相互依赖,相互影响

4.下列选项中,不属于生物的是( )

A.流感病毒 B.珊瑚礁 C.草履虫 D.鱼

5.宋代诗人苏轼在惠崇春江晚景中写道:竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。这句诗描述的是哪一种非生物因素影响了鸭的生活?( )

A.空气 B.温度 C.光照 D.水

6.下列现象中,属于生物适应环境的是( )

①沙漠栽种植物,可以防风固沙②毒蛇的颜色鲜艳③植被覆盖率高的地区,降雨量多,气候湿润④千里之堤毁于蚁穴⑤枯叶蝶的外形和体色像一片枯叶⑥春风又绿江南岸⑦鹰击长空,鱼翔浅底⑧兔子的体色一般为灰色,有利于躲避敌害

A.①②③④⑥ B.①③④⑥ C.②⑤⑦⑧ D.③④⑥⑦

7.如图是某同学制作的生态瓶,要想使它更加完善,还需要补充的成分是( )

A.生产者 B.消费者

C.分解者 D.非生物部分

8.具有净化水源、蓄洪抗旱作用,被称为“地球之肾”的是( )

A.农田生态系统 B.森林生态系统 C.湿地生态系统 D.湖泊生态系统

9.美丽的泉州湾有着丰富的藻类资源,海湾浅水处长绿藻,稍深处长褐藻,再往深处长红藻。影响海洋植物这样分布的主要因素是

A.水 B.阳光 C.空气 D.温度

10.用显微镜观察英文字母“bd”时,视野中看到的图像形状是( )

A.pq B.dp C.qp D.bd

11.阿强在显微镜下观察玻片时,在视野中看到有一黑点,转动目镜和移动装片,黑点都没有发生位移,因此可以断定黑点最可能是在( )

A.反光镜上 B.目镜上 C.物镜上 D.装片上

12.澳大利亚曾引进中国的蜣螂,成功地清除了草原上的大部分牛粪,使草原恢复了生机。蜣螂在此生态系统中作用是( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.改良土壤

13.下列生态系统中,属于人工生态系统的是

A.热带雨林生态系统 B.海洋生态系统

C.农田生态系统 D.温带草原生态系统

14.生物圈是所有生物的家。它的范围包括

A.大气圈、水圈、岩石圈

B.大气圈的下层、水圈、岩石圈

C.大气圈的下层、水圈的上层、岩石圈

D.大气圈的下层、整个水圈、岩石圈的上层

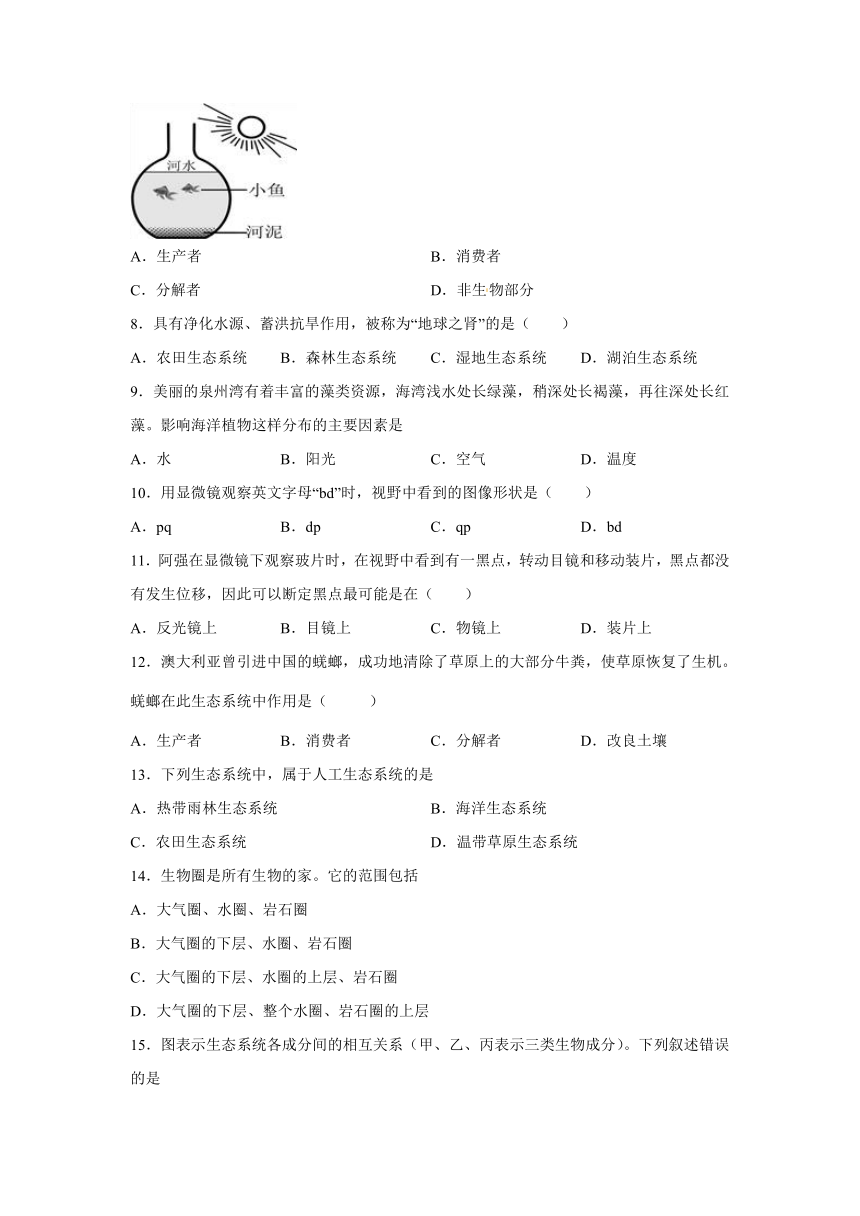

15.图表示生态系统各成分间的相互关系(甲、乙、丙表示三类生物成分)。下列叙述错误的是

A.甲表示生产者、乙表示消费者

B.丙表示肉食性动物或杂食性动物

C.若甲遭受毁灭性破坏,则该生态系统可能崩溃

D.若甲乙丙表示地球上所有生物,则图1可表示生物圈

16.下列特定的地域中,不能构成生态系统的是( )

A.一条小溪 B.一所学校 C.一片森林 D.一间教室

17.为了保护南极的生态环境,到南极考察的科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带离南极,这是因为南极

A.缺乏必要的生活设施 B.缺少生产者

C.没有消费者 D.分解者很少

18.在稻田里,影响水稻生活的生物因素有

①阳光 ②杂草 ③水分 ④土壤 ⑤田鼠 ⑥空气 ⑦蝗虫 ⑧蚜虫

A.①②⑤⑥ B.③④⑦⑧ C.①③④⑥ D.②⑤⑦⑧

19.下列属于生产者与消费者关系的是( )

A.蘑菇从腐朽的树干中摄取营养 B.狮子捕食羚羊

C.蛔虫摄取人小肠内的营养 D.毛毛虫吃树叶

20.人们在养金鱼时,常常往鱼缸中放一些新鲜的水草,其主要目的是( )

A.清洁鱼缸里的水 B.供给鱼新鲜的食料

C.使鱼缸更美观 D.增加水中氧的含量

21.下列各项表示动物与栖息环境间的对应关系,其中正确的是

A.丹顶鹤—湿地 B.袋鼠—森林

C.金丝猴—草原 D.华南虎—南极冰原

22.为了探究环境因素对蚯蚓生活的影响,生物兴趣小组同学设计了多组对照实验,下列对照实验变量设计不正确的是( )

A.有空气和无空气 B.温度与湿度

C.20℃和40℃ D.有光和无光

23.利用大棚技术种植瓜果、蔬菜的过程中,如果向大棚内适当增加二氧化碳的浓度,就能使作物的产量得到提高,原因是适当增加二氧化碳的浓度能够( )

A.抑制植物的光合作用

B.增强植物的光合作用

C.增强植物的呼吸作用

D.增强植物的蒸腾作用

24.韭黄是我们冬季常吃的蔬菜,它的叶片呈黄白色,这是由于人们在蔬菜生长过程中,没有给予它( )

A.肥料 B.水分 C.光照 D.适宜的温度

25.合理密植能提高农作物的产量,原因是( )

A.增加二氧化碳浓度 B.提高光能利用率 C.降低氧气浓度 D.增加大气湿度

26.下列反应式中正确表达了光合作用的是( )

A.有机物+氧气→二氧化碳+水

B.有机物+二氧化碳→水+氧气

C.氧气+水→有机物(贮存能量)+二氧化碳

D.二氧化碳+水→有机物(贮存能量)+氧气

27.绿色植物进行光合作用的主要器官和场所分别是( )

①根 ②茎 ③叶 ④花 ⑤线粒体 ⑥叶绿体

A.①和⑤ B.②和⑥ C.③和⑥ D.④和⑤

28.从能量转变的角度分析,光合作用的实质是

A.是气体转变为固体 B.合成有机物,储存能量

C.把无机物转变为有机物 D.使光能转化为化学能

29.某兴趣小组为了探究“土壤的干湿程度对蚯蚓生活的影响?设计了相关方案。下列有关方案设计的叙述中,不合理的是( )

A.设计甲乙两组,甲容器装入湿润的土壤,乙容器装入等量的干燥土壤

B.在甲乙两组容器中各放入1条蚯蚓

C.甲乙两组容器中放入大小及生理状况均相同的蚯蚓各5条

D.两组容器分别放在适宜的相同环境中培养、观察

30.下列操作不正确的是

A.观察和实验是研究生物学的基本方法 B.进行试验时,一定要遵守各项规则

C.测量误差是人为造成的,完全可以避免 D.生物标本可以帮助我们认识生物

二、填空题

31.生物学是研究________________和_________________的科学。

32.在生物的观察和研究中常用的玻片标本有三种:( )、切片和涂片。

33.显微镜是生物科学研究中常用的观察工具,请回答下列问题:

(1)现有一台显微镜,配有两个物镜,放大倍数分别为10X和40X,对光时,选用的物镜是______。

(2)显微镜观察的材料一定要是______。

(3)显微镜的反光镜有平面和凹面,光线强时用______面镜,光线弱时用______面镜。

(4)观察过程中若光线变暗,可调整______,若使左侧的物象移到视野中央,应向______移动装片。要使观察到的物象更加清晰,应调节______。

(5)显微镜的目镜有5X和10X两种,物镜有8X和40X两种,要使视野中观察到的细胞数目最多,应选择的目镜是______,物镜是______。

34.生态系统是指在一定的区域内, _____和 _____之间所形成的统一整体。

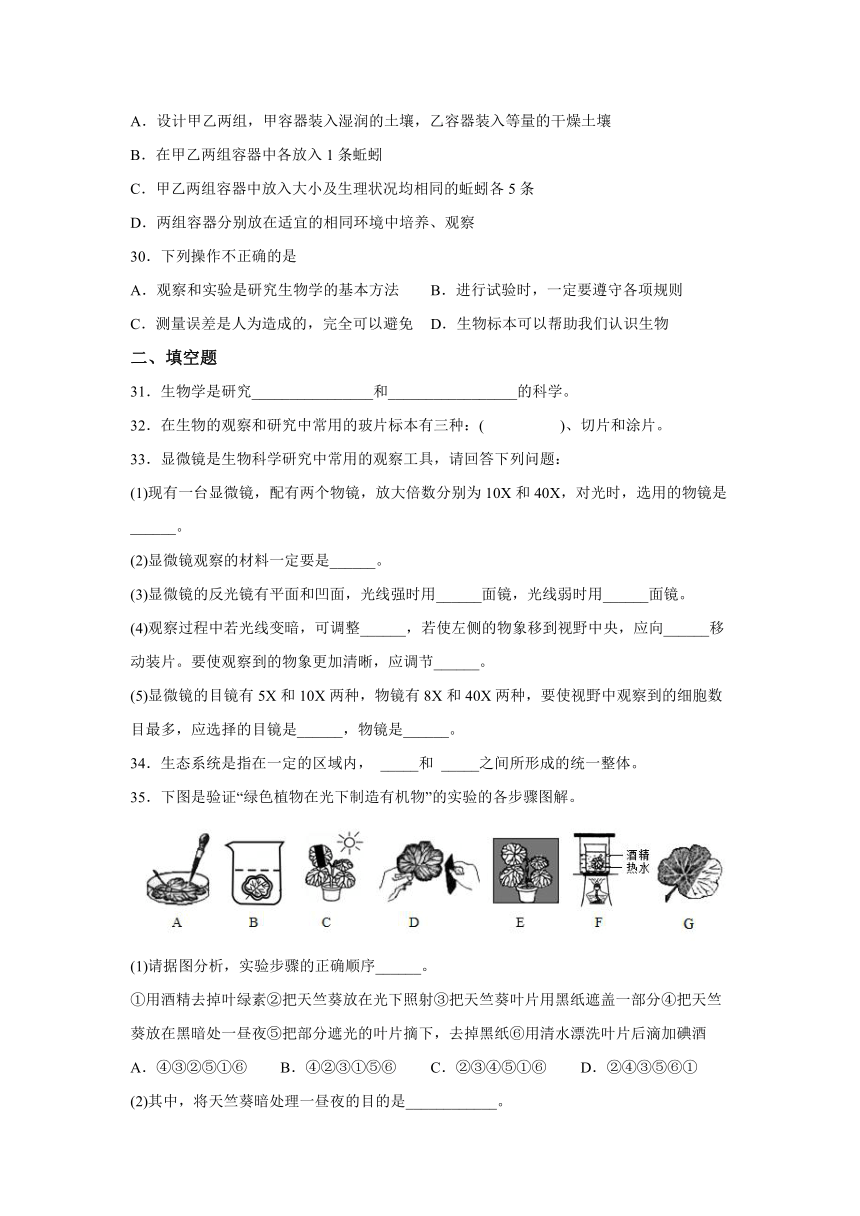

35.下图是验证“绿色植物在光下制造有机物”的实验的各步骤图解。

(1)请据图分析,实验步骤的正确顺序______。

①用酒精去掉叶绿素②把天竺葵放在光下照射③把天竺葵叶片用黑纸遮盖一部分④把天竺葵放在黑暗处一昼夜⑤把部分遮光的叶片摘下,去掉黑纸⑥用清水漂洗叶片后滴加碘酒

A.④③②⑤①⑥ B.④②③①⑤⑥ C.②③④⑤①⑥ D.②④③⑤⑥①

(2)其中,将天竺葵暗处理一昼夜的目的是____________。

(3)用酒精脱色,是使叶片中的______溶解到酒精中,这样做的目的是易于观察。

(4)在试验中向叶片上滴加碘液的目的是____________。

(5)若下图是其中一片实验叶片,请根据实验现象分析:

实验中,甲处和丙处对照说明光合作用是在______内进行的。乙处和丙处对照说明______是植物光合作用不可缺少的条件。

1.D

【分析】

生物的特征主要有:①生物的生活需要营养;②生物能进行呼吸;③生物能排出身体内产生的废物;④生物能对外界刺激作出反应;⑤生物能生长和繁殖;⑥生物都有遗传和变异的特性;⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的;生物都能适应环境。

【详解】

A.除病毒以外,生物都是由细胞构成的,A错误。

B.植物不能自由运动,B错误。

C.动物不能进行光合作用,C错误。

D. 生物都能生长繁殖,D正确。

故选D。

2.C

【分析】

环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素.其中非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等.生物之间的关系包括:种内关系和种间关系.种内关系又分为种内互助(合作关系)和种内竞争;种间关系又有①共生②寄生③捕食④种间竞争几种方式。

【详解】

A.根据海拔每升高1千米气温下降6℃左右可以判断山上的温度比山下低,因此“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,反映了山上的桃花比山下的开的晚,只是非生物因素温度对生物的影响,A错误。

B.“近水楼台先得月,向阳花木早逢春”的意思是,靠近水边的楼台因为没有树木的遮挡,能先看到月亮的投影;而迎着阳光的花木,光照自然好得多,所以发芽就早,最容易形成春天的景象,反映了非生物因素阳光对生物的影响,B错误。

C.生物与生物之间的关系常见有:捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等。“种豆南山下,草盛豆苗稀”意思是豆苗与草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等,草盛,即草多了,草吸收的水、无机盐就多,属于竞争关系,反映了生物因素对生物影响,C正确。

D.“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”主要是一种叫花青素的特殊色素在其中起着作用。随着季节更替,气温、日照相应变化,叶片中的主要色素成分也发生变化。到了秋天,气温降低,光照减少,对花青素的形成有利,枫树等红叶树种的叶片细胞液此时呈酸性,叶片便呈现红色,反映了非生物因素温度对生物的影响,D错误。

故选C。

3.C

【分析】

生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。

【详解】

A.生活在北极地区的北极熊,皮下有厚厚的脂肪,可以起到保温作用,减少热量的散失,适应寒冷的极地生活,A正确。

B.光照会影响植物的分布,如小麦喜欢生活在光照充足处,而人参喜欢生活在阴暗处,这是生物对环境的适应,B正确。

C.“大树底下好乘凉”,是大树的蒸腾作用对环境的影响,说明了生物对环境的影响,C错误。

D.生物适应环境,生物也会影响环境,同时环境也会影响生物,D正确。

故选C。

4.B

【分析】

生物的共同特征有:①生物的生活需要营养;②生物能进行呼吸;③生物能排出身体内产生的废物;④生物能对外界刺激作出反应;⑤生物能生长和繁殖;⑥生物都有遗传和变异的特性;⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的。

【详解】

流感病毒在活的细胞内能生长和繁殖,它属于生物。草履虫、鱼有生命,有生长和繁殖等特征,属于生物。珊瑚礁是珊瑚虫死亡后的骨骼形成的不具有生物的特征不属于生物,因此ACD正确,B错误。

故选B。

5.B

【分析】

环境中影响生物生活的因素叫做生态因素,包括非生物因素和生物因素。非生物因素指阳光、温度、水、空气等。

【详解】

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。意思是春天来了,温度升高,江水变暖,鸭子开始下水游泳。体现了非生物因素温度对生物鸭子的影响。

故选B。

6.C

【分析】

生物与环境的关系:环境影响生物,生物适应环境,生物影响环境。1、环境影响生物是指,生物的生活受生存空间或生活环境的制约。2、生物适应环境是指,生物为了生存下去,在生活习性或者形态结构上力求与环境保持一致。3、生物影响和改变环境是指,由于生物的存在或者某些活动,使得环境有了改观或变化。

【详解】

①沙漠栽种植物可以防风固沙、③植被覆盖率高的地区,降雨量多,气候湿润、④千里之堤毁于蚁穴属于生物对环境的影响;⑥春风又绿江南岸属于环境对生物的影响;②毒蛇的颜色鲜艳、⑤枯叶蝶的外形和体色像一片枯叶、⑦鹰击长空,鱼翔浅底、⑧兔子的体色一般为灰色,有利于躲避敌害都是生物对环境的适应,因此ABD错误,C正确。

故选C。

7.A

【分析】

生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的。非生物成分包括阳光、空气、水和土壤等,他们为生物提供能量、营养和生存空间。生物成分包括生态系统中的全部生物。根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者。

【详解】

生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的。非生物成分包括阳光、空气、水和土壤等,他们为生物提供能量、营养和生存空间。生物成分包括生态系统中的全部生物。根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者。图中少了生产者,要使此生态系统更加完善,应补充的成分是生产者。这样才能保证碳循环的进行。故选A。

【点睛】

解答此题的关键是明确生态系统的组成成分。

8.C

【分析】

生物圈是地球上所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统。

【详解】

A.农田生态系统是人工建立的生态系统,其主要特点是人的作用非常关键,人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要成员,错误。

B.森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多,营养结构复杂。森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,有“绿色水库”、“地球之肺”之称,错误。

C.湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统。沼泽是典型的湿地生态系统,以沼泽植物占优势,动物的种类也很多。湿地具有净化水源、蓄洪抗旱的作用,因此被称为“地球之肾”,正确。

D.湖泊生态系统是湖泊生物群落与大气、湖水及湖底沉积物之间连续进行物质交换和能量传递,形成结构复杂、功能协调的基本生态单元,错误。

故选C。

【点睛】

掌握生物圈的概念及生态系统的类型和功能是解题的关键。

9.B

【分析】

环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素。生态因素可分为:生物因素和非生物因素。

【详解】

光在海水中的穿透性由浅到深越来越弱,最浅处光最强,有红光也有蓝紫光,有利于绿藻利用,所以是绿藻;往下一些红光穿透性不强被海水吸收,能利用起来用作光合作用的只剩蓝紫光,褐藻有利于吸收蓝紫光,是褐藻;再往下,蓝紫光也被吸收一部分,是红藻;最深处没有光,因此没有植物生存,只有一些硫化菌。所以影响海洋植物分层的主要因素是阳光,B正确。

故选B。

10.A

【分析】

显微镜成倒立的像,“倒立”不是相反,是旋转180度后得到的像.即上下相反、左右相反.做此类题有个小诀窍,就是把这个字母写到一张小纸上,然后把这张纸旋转180度后,再看就是左右上下颠倒的图像了。

【详解】

在一张小纸上写好一个“bd”后,旋转180度后看到的是“pq”。

故选A。

11.C

【分析】

用显微镜进行观察时视野中出现了的污点,污点的位置只有三只可能:目镜、物镜或玻片标本,判断的方法是转动目镜或移动玻片。

【详解】

反光镜只是用来反射光线的,我们的视野看不到反光镜上的东西。我们视野中能看到黑点的位置只有三个地方:目镜、物镜、与玻片标本。在实验中移动目镜和玻片黑点都不动,这就排除了黑点在目镜与玻片标本上的可能性,那黑点肯定是在物镜上了,ABD不符合题意,C符合题意。

故选C。

【点睛】

解此类题目要明确污点可能存在的部位,然后逐个排除。

12.C

【分析】

(1)生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。(2)分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物,它们将动植物残体等含有的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。

【详解】

蜣螂是腐生动物主要靠分解动植物残体如牛粪等含有的有机物维持生活,所以蜣螂在此生态系统中作用是分解者,因此ABD错误,C正确。

故选C。

13.C

【分析】

人工的生态系统是由人类所建立的生态系统,即以人类活动为生态环境中心,按照人类的理想要求建立的生态系统。包括农田生态系统和城市生态系统;

自然生态系统是在一定时间和空间范围内,依靠自然调节能力维持的相对稳定的生态系统。如森林生态系统、海洋生态系统、湿地生态系统、草原生态系统等。由于人类的强大作用,绝对未受人类干扰的自然生态系统已经没有了。

【详解】

热带雨林全年高温多雨,无明显的季节区别,植物能持续生长,造成树木生长密集且长绿,热带雨林是一种茂盛的森林类型,是生物的乐园,不论是动物还是植物,都是陆地上其他地方所不可比的,A不符合题意。

海洋生态系统是由海洋生物群落和海洋环境两大部分组成。海洋中的植物绝大部分是微小的浮游植物,虽然这些植物光合作用的效率不如森林生态系统的植物,但由于数量庞大,因为在地球上70%的水域中全是藻类植物,且代谢速率极快。所以它们通过光合作用每年能够产生三百六十亿吨氧气,占全球每年产生氧气总量的70%,是产生氧气最多的生态系统,B不符合题意。

农田生态系统是人工建立的生态系统,其主要特点是人的作用非常关键,人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要成员,C符合题意。

草原生态系统,分布在干旱地区,降雨量很少,缺乏高大植物,动植物种类少,D不符合题意。

【点睛】

掌握生态系统的类型,了解人工生态系统和自然生态系统的区别以及常见类型。

14.D

【分析】

生物圈是厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的表面。地球上所有的生物与其环境的总和就叫生物圈。

【详解】

生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右的深处,厚度约为20千米左右的圈层,包括大气圈的下层、水圈的全部和岩石圈的上层。

故选D。

15.B

【详解】

甲能吸收空气中的二氧化碳,制造有机物,所以甲为生产者;乙以甲为食,是消费者,A正确;

丙能分解甲、乙的遗体遗物中的有机物,形成二氧化碳、水和无机盐,进入生态循环,丙是分解者,B错误;

甲是生产者,是生态系统的基本组成成分,若甲遭受毁灭性破坏,则该生态系统可能崩溃,C正确;

生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。若甲乙丙表示地球上所有生物,则如图可构成最大的生态系统,故图中可表示生物圈,D正确。

16.D

【分析】

生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体.包括生物部分和非生物部分,生物部分包括植物、动物、细菌真菌等微生物,非生物部分包括阳光、空气、水、土壤、温度等,分析答题.

【详解】

一条小溪、一片森林、一所学校既包括了所在的环境,也包括了环境中所有的生物,是生物与环境所形成的统一整体。符合生态系统的概念,是一个生态系统。而一间教室只有非生物部分,没有生物部分,不能构成一个完整的生态系统,因此ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

17.D

【分析】

在生态系统中大多数的细菌、真菌能把动物、植物的遗体、遗物分解成二氧化碳、水和无机盐等,归还土壤,供植物重新利用,这些腐生的细菌、真菌是生态系统中的分解者,促进了生态系统中的物质循环。

【详解】

细菌和真菌的生活需要一定的条件,如水分、适宜的温度、还有有机物。 在生态系统中大多数的细菌、真菌能把动物、植物的遗体、遗物分解成二氧化碳、水和无机盐等,归还土壤,供植物重新利用,这些腐生的细菌、真菌是生态系统中的分解者,促进了生态系统中的物质循环。南极的温度很低,而且南极的有机物较少,不适于细菌真菌的生长繁殖。若把粪便等生活垃放在南极,由于细菌真菌较少,分解缓慢,会造成环境污染,故科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带离南极,这是因为南极缺少分解者。

故选D。

18.D

【分析】

环境中影响生物生活和分布的各种因素叫做生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

【详解】

①阳光、③水分、④土壤、⑥空气,都是非生物,因此都属于非生物因素;②杂草、⑤田鼠、⑦蝗虫、⑧蚜虫,都是生物,因此属于生物因素。所以,影响水稻生活的生物因素有②杂草、⑤田鼠、⑦蝗虫、⑧蚜虫。

故选D。

19.D

【分析】

(1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(2)生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供营养物质和能量的绿色植物。

(3)消费者主要是指不能进行光合作用的各种动物。它们的生存都直接或间接的依赖绿色植物制造的有机物。

(4)分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物.它们将动植物残体等含有的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。

【详解】

A.蘑菇属于分解者,蘑菇从腐朽的树干中摄取营养,不属于生产者与消费者之间的关系,A错误。

B.狮子和羚羊都是消费者,狮子捕食羚羊,体现的是消费者和消费者之间的捕食关系,B错误。

C.蛔虫和人都是消费者,蛔虫寄生在人体的肠道内,从人体的小肠中吸取营养,体现的是消费者之间的关系,C错误。

D.毛毛虫属于消费者,树叶属于生产者,毛毛虫与树叶之间体现的是生产者和消费者之间的捕食关系,D正确。

故选D。

20.D

【详解】

绿色植物进行光合作用释放出氧气,而鱼在生活过程中要呼吸,需要氧气,所以在用鱼缸养鱼时,有人常常在鱼缸中放些新鲜水草,让水草进行光合作用释放出氧气,以起到增加水中氧的含量,防止鱼因缺氧而死。

故选D。

21.A

【详解】

试题分析:A、丹顶鹤的栖息地主要是沼泽和沼泽化的草甸,食物主要是浅水的鱼虾、软体动物和某些植物根茎,故符合题意。

B、袋鼠以矮小润绿离地面近的小草为生,将长草与干草留给其它动物,个别种类的袋鼠也吃树叶或小树芽,主要栖息在澳大利亚草原,C、金丝猴是典型的森林树栖动物,常年栖息于海拔1500~3300m的森林中,其植被类型和垂直分布带属亚热带山地常绿、落叶阔叶混交林、亚热带落叶阔叶林和常绿针叶林以及次生性的针阔叶混交林等四个植被类型,随着季节的变化,它们不向水平方向迁移,只在栖息的环境中作垂直移动,D、华南虎主要生活在华南地区的森林山地,多单独生活,不成群,多在夜间活动,嗅觉发达,行动敏捷,善于游泳,但不善于爬树,故B、C、D都不符合题意。

考点:本题考查的是动物的栖息环境。

点评:此题为基础题,解答此类题目的关键是知道不同动物的栖息环境不同。

22.B

【分析】

对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其他条件都相同的实验。

【详解】

A.有空气和无空气,只有一个变量,A不符合题意。

B.温度与湿度,有两个变量,B符合题意。

C.只有一个变量是温度,C不符合题意。

D.只有一个变量是光照,D不符合题意。

故选B。

23.B

【分析】

植物进行光合作用制造有机物,光合作用的强弱与光照时间和二氧化碳的浓度有关。增加光照时间和增加二氧化碳的浓度等来增强植物的光合作用。

【详解】

绿色植物通过叶绿体利用光能把二氧化碳和水转变成储存能量的有机物,并释放出氧气的过程叫绿色植物光合作用。影响光合作用的因素是光照强度、温度,二氧化碳的浓度等,在一定范围内,绿色植物的光合作用随二氧化碳的浓度增加而加强,制造的有机物就多,释放的氧气增多,大棚与空气隔绝不断消耗二氧化碳,二氧化碳的浓度逐渐降低,光合作用效率就会降低。所以,在生产过程中,为了提高植物光合作用的强度,获得蔬菜的丰收,有些菜农在大棚里增施二氧化碳,即增加了光合作用的原料,从而增强植物的光合作用,故选B。

【点睛】

解题的关键是知道适度增加二氧化碳的浓度也可以增强植物的光合作用,因为二氧化碳是植物进行光合作用的原料。

24.C

【分析】

叶绿素只有在光下才能合成,韭黄呈黄色,这是因为韭黄在生长发育过程中没有光照形成的,据此解答。

【详解】

韭黄之所以呈现黄色是因为在培育的过程中,没有接受到阳光的照射,没有叶绿素形成。如将韭黄移到光下,韭黄中将有叶绿素形成,因而将变绿色。因此,韭黄是我们冬季常吃的蔬菜,它的叶片呈黄白色,这是由于人们在蔬菜生长过程中,没有给予它光照。肥料和水分为韭黄提供营养物质,适宜的温度为韭黄提供生长的适宜条件。故选C。

【点睛】

关键知道光是形成叶绿素的重要条件。

25.B

【详解】

合理密植是指在单位面积上,栽种作物或树木时密度要适当,行株距要合理。合理密植有利于充分利用光能,提高光合效率。种植过密,植物叶片相互遮盖,只有上部叶片进行光合作用;种植过稀,部分光能得不到利用,光能利用率低。只有合理密植才是最经济的做法。所以合理密植有助于提高农作物的单位面积产量,其主要原因是阳光得以充分利用。故选B。

26.D

【分析】

绿色植物利用光提供的能量,在叶绿体中把二氧化碳和水合成了淀粉等有机物,并且把光能转化成化学能,储存在有机物中,这个过程就叫光合作用。

【详解】

光合作用绿色植物通过叶绿体,利用光能,吸收二氧化碳和水,制造有机物,释放氧气的过程。其公式为:二氧化碳+水+有机物(储存能量)+氧气,因此ABC错误,D正确。

故选D。

27.C

【详解】

光合作用是绿色植物在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。光合作用必须在含有叶绿体的细胞内进行,叶绿体主要分布在叶肉细胞内,因此光合作用的主要器官是③叶。绿色植物进行光合作用的主要器官和场所分别是③叶、⑥叶绿体。

故选C。

28.D

【分析】

光合作用是绿色植物把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程,据此答题。

【详解】

由光合作用公式:二氧化碳+水有机物(储存着能量)+氧,可知,光合作用的实质是能量转化,即把光能转变成化学能储存在合成的有机物中,可见D符合题意。

【点睛】

掌握光合作用的实质是解题的关键。

29.B

【分析】

对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验.其中不同的条件就是实验变量.设计原则:一个探究实验中只能有一个实验变量,其他因素均处于相同理想状态,这样便于排除因其他因素的存在而影响、干扰实验结果的可能.

【详解】

ACD.探究土壤的干湿程度对蚯蚓生活的影响,应该除了土壤的干湿度不同,其它条件(蚯蚓的大小、数量及生活状况、实验环境等)要都一样,要注意控制变量的唯一,可以设计甲乙两组,甲容器装入湿润的土壤,乙容器装入等量的干燥土壤,甲乙两组容器中放入大小及生理状况均相同的蚯蚓各5条,两组容器分别放在适宜的相同环境中培养、观察,ACD不符合题意。

B.1条蚯蚓,数量太少,容易出现偶然性,误差太大,结果没有说服力,B符合题意。

故选B。

30.C

【分析】

根据学习生物的基本方法、遵守实验室各项原则、标本的作用等知识分析解答。

【详解】

A、观察法和实验法是人们研究生物学的基本方法,故A正确。

B、遵守实验室规则,学习基本的实验操作方法,是实验成功的重要保证,故B正确。

C、测量误差是一定存在的,不能避免,故C错误。

D、将动物或植物的整体或局部整理后,经过加工,保持其原形或特征,并保存在科研单位或学校的实验室中,供生物学等学科教学、科学研究或陈列观摩用的实物,称为生物标本。也可以帮助我们认识生物,故D正确。

【点睛】

观察、调查、分类、实验是研究生物学的基本方法。

31. 生命现象 生命活动规律

【分析】

生物学是研究生命现象和生命活动规律的科学。

【详解】

生物学:研究生命现象和生命活动规律的科学,即研究生物的形态、结构、生理、分类、遗传和变异、进化、生态的科学。

【点睛】

此题考查对生物学的认识,解答此类题目的关键是掌握生物学的研究对象。

32.装片

【分析】

玻片标本按制作方法可分为:切片、装片和涂片。

【详解】

“在对生物的观察和研究中常用的玻片标本有三种”,分别是装片、涂片和切片。切片是用从生物体上切取的薄片制成的,涂片是用液体的生物材料(如细菌培养液、血液)经过涂抹制成的,装片是用从生物体上撕取或挑取的少量材料制成的。

【点睛】

解答此类题目的关键是理解掌握常用的玻片标本有装片、涂片和切片三种。

33.(1)10×

(2)薄而透明

(3) 平 凹

(4) 遮光器或光圈 左侧 细准焦螺旋

(5) 5× 8×

【分析】

使用显微镜观察时,两眼自然睁开,左眼注视目镜观察物像,右眼睁开看着画图及记录;对光时,让低倍物镜对准通光孔。

【详解】

(1)在用显微镜观察物体时,要先对光,对光时,先转动粗准焦螺旋,让低倍物镜对准通光孔(因为在低倍镜下,视野宽容易发现物像),左眼注视目镜,让较大的光圈对准通光孔,转动反关镜(反光镜朝向光源),直到看到一个白亮的视野为止。物像的放大倍数等于目镜和物镜放大倍数的乘积,据此可知对光时,应选用的是低倍物镜,所以此题应选用的物镜10×。

(2)显微镜成像是利用光学原理,必须使可见光线穿过被观察的物体,如果不透光就不能在视野中成像,因此显微镜观察的材料一定是薄而透明的。

(3)显微镜的反光镜有平面和凹面,光线强时用平面镜,光线弱时用凹面镜。

(4)显微镜视野亮度的调节:反光镜和光圈,光线强时,用小光圈、平面镜调节;光线弱时,用大光圈、凹面镜调节;物像的移动方向和标本相反,若使左侧的物像移到视野中央,物像应向右侧移动,则标本向左侧移动;粗准焦螺旋能使镜筒上升和下降,在下降到过程中找到物像,物像不清晰再用细准焦螺旋进行调节,直到找到清晰的物像。

(5)显微镜放大倍数等于物镜放大倍数与目镜放大倍数的乘积,显微镜放大倍数越大观察到的物像体积越大;反之,显微镜放大倍数越小观察到的物像体积越小。因此,要使视野中观察到的细胞数目最多,应选择的目镜是5×,物镜是8×。

34. 生物 环境

【详解】

试题分析: 生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

考点:生态系统的组成和各成分的作用。

35.(1)A

(2)使叶片中积累的淀粉消耗掉,避免对实验结果产生影响

(3)叶绿素

(4)染色

(5) 叶绿体 光

【分析】

绿叶在光下制造有机物(淀粉)的实验要点:一是验证淀粉是光合作用的产物,利用的原理是淀粉遇碘液变蓝;二是探究光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件,实验中主要采用对照的实验方法。

【详解】

(1)由图1可知,该实验的方法步骤是:暗处理④把天竺葵放在黑暗处一昼夜→③把天竺葵叶片用黑纸遮盖一部分→②把天竺葵放在光下照射→⑤把部分遮光的叶片摘下,去掉黑纸→①用酒精去掉叶绿素→⑥用清水漂洗叶片后滴加碘酒染色。故选A。

(2)暗处理:将盆栽的天竺葵放到黑暗处一昼夜,目的是把叶片中的淀粉全部转运和消耗。这样就说明了,实验中用碘液检验的淀粉只可能是叶片在实验过程中制造的,而不能是叶片在实验前贮存。

(3)光照数小时后,摘下该叶片,去掉黑纸片。把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,使叶片中的叶绿素溶解到酒精中,叶片变成黄白色,这样做的目的是易于观察叶片的变化。

(4)在试验中向叶片上滴加碘液的目的是染色,检验淀粉。

(5)实验中,甲处没有叶绿体,丙处具有叶绿体,二者对照说明光合作用是在叶绿体内进行的。乙处遮光、丙处不遮光,二者对照说明光是植物光合作用不可缺少的条件。

生物试卷

一、选择题

1.生物具有区别于非生物的一些基本特征。下列说法中你认为正确的是( )

A.生物都是由细胞组成的 B.生物都能自由运动

C.生物都能进行光合作用 D.生物都能生长繁殖

2.凝练隽永的古诗词不仅寄托了人们的情思,还蕴含着一定的生物学道理,下列诗句能反映生物因素对生物影响的是( )

A.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开 B.近水楼台先得月,向阳花木早逢春

C.种豆南山下,草盛豆苗稀 D.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

3.下列关于生物与环境的叙述不正确的是( )

A.北极熊皮下厚厚的脂肪可以适应极地寒冷的环境

B.光照会影响植物的分布,如小麦喜欢生活在光照充足处,而人参喜欢生活在阴暗处

C.“大树底下好乘凉”说明了环境对生物的影响

D.生物与环境相互依赖,相互影响

4.下列选项中,不属于生物的是( )

A.流感病毒 B.珊瑚礁 C.草履虫 D.鱼

5.宋代诗人苏轼在惠崇春江晚景中写道:竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。这句诗描述的是哪一种非生物因素影响了鸭的生活?( )

A.空气 B.温度 C.光照 D.水

6.下列现象中,属于生物适应环境的是( )

①沙漠栽种植物,可以防风固沙②毒蛇的颜色鲜艳③植被覆盖率高的地区,降雨量多,气候湿润④千里之堤毁于蚁穴⑤枯叶蝶的外形和体色像一片枯叶⑥春风又绿江南岸⑦鹰击长空,鱼翔浅底⑧兔子的体色一般为灰色,有利于躲避敌害

A.①②③④⑥ B.①③④⑥ C.②⑤⑦⑧ D.③④⑥⑦

7.如图是某同学制作的生态瓶,要想使它更加完善,还需要补充的成分是( )

A.生产者 B.消费者

C.分解者 D.非生物部分

8.具有净化水源、蓄洪抗旱作用,被称为“地球之肾”的是( )

A.农田生态系统 B.森林生态系统 C.湿地生态系统 D.湖泊生态系统

9.美丽的泉州湾有着丰富的藻类资源,海湾浅水处长绿藻,稍深处长褐藻,再往深处长红藻。影响海洋植物这样分布的主要因素是

A.水 B.阳光 C.空气 D.温度

10.用显微镜观察英文字母“bd”时,视野中看到的图像形状是( )

A.pq B.dp C.qp D.bd

11.阿强在显微镜下观察玻片时,在视野中看到有一黑点,转动目镜和移动装片,黑点都没有发生位移,因此可以断定黑点最可能是在( )

A.反光镜上 B.目镜上 C.物镜上 D.装片上

12.澳大利亚曾引进中国的蜣螂,成功地清除了草原上的大部分牛粪,使草原恢复了生机。蜣螂在此生态系统中作用是( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.改良土壤

13.下列生态系统中,属于人工生态系统的是

A.热带雨林生态系统 B.海洋生态系统

C.农田生态系统 D.温带草原生态系统

14.生物圈是所有生物的家。它的范围包括

A.大气圈、水圈、岩石圈

B.大气圈的下层、水圈、岩石圈

C.大气圈的下层、水圈的上层、岩石圈

D.大气圈的下层、整个水圈、岩石圈的上层

15.图表示生态系统各成分间的相互关系(甲、乙、丙表示三类生物成分)。下列叙述错误的是

A.甲表示生产者、乙表示消费者

B.丙表示肉食性动物或杂食性动物

C.若甲遭受毁灭性破坏,则该生态系统可能崩溃

D.若甲乙丙表示地球上所有生物,则图1可表示生物圈

16.下列特定的地域中,不能构成生态系统的是( )

A.一条小溪 B.一所学校 C.一片森林 D.一间教室

17.为了保护南极的生态环境,到南极考察的科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带离南极,这是因为南极

A.缺乏必要的生活设施 B.缺少生产者

C.没有消费者 D.分解者很少

18.在稻田里,影响水稻生活的生物因素有

①阳光 ②杂草 ③水分 ④土壤 ⑤田鼠 ⑥空气 ⑦蝗虫 ⑧蚜虫

A.①②⑤⑥ B.③④⑦⑧ C.①③④⑥ D.②⑤⑦⑧

19.下列属于生产者与消费者关系的是( )

A.蘑菇从腐朽的树干中摄取营养 B.狮子捕食羚羊

C.蛔虫摄取人小肠内的营养 D.毛毛虫吃树叶

20.人们在养金鱼时,常常往鱼缸中放一些新鲜的水草,其主要目的是( )

A.清洁鱼缸里的水 B.供给鱼新鲜的食料

C.使鱼缸更美观 D.增加水中氧的含量

21.下列各项表示动物与栖息环境间的对应关系,其中正确的是

A.丹顶鹤—湿地 B.袋鼠—森林

C.金丝猴—草原 D.华南虎—南极冰原

22.为了探究环境因素对蚯蚓生活的影响,生物兴趣小组同学设计了多组对照实验,下列对照实验变量设计不正确的是( )

A.有空气和无空气 B.温度与湿度

C.20℃和40℃ D.有光和无光

23.利用大棚技术种植瓜果、蔬菜的过程中,如果向大棚内适当增加二氧化碳的浓度,就能使作物的产量得到提高,原因是适当增加二氧化碳的浓度能够( )

A.抑制植物的光合作用

B.增强植物的光合作用

C.增强植物的呼吸作用

D.增强植物的蒸腾作用

24.韭黄是我们冬季常吃的蔬菜,它的叶片呈黄白色,这是由于人们在蔬菜生长过程中,没有给予它( )

A.肥料 B.水分 C.光照 D.适宜的温度

25.合理密植能提高农作物的产量,原因是( )

A.增加二氧化碳浓度 B.提高光能利用率 C.降低氧气浓度 D.增加大气湿度

26.下列反应式中正确表达了光合作用的是( )

A.有机物+氧气→二氧化碳+水

B.有机物+二氧化碳→水+氧气

C.氧气+水→有机物(贮存能量)+二氧化碳

D.二氧化碳+水→有机物(贮存能量)+氧气

27.绿色植物进行光合作用的主要器官和场所分别是( )

①根 ②茎 ③叶 ④花 ⑤线粒体 ⑥叶绿体

A.①和⑤ B.②和⑥ C.③和⑥ D.④和⑤

28.从能量转变的角度分析,光合作用的实质是

A.是气体转变为固体 B.合成有机物,储存能量

C.把无机物转变为有机物 D.使光能转化为化学能

29.某兴趣小组为了探究“土壤的干湿程度对蚯蚓生活的影响?设计了相关方案。下列有关方案设计的叙述中,不合理的是( )

A.设计甲乙两组,甲容器装入湿润的土壤,乙容器装入等量的干燥土壤

B.在甲乙两组容器中各放入1条蚯蚓

C.甲乙两组容器中放入大小及生理状况均相同的蚯蚓各5条

D.两组容器分别放在适宜的相同环境中培养、观察

30.下列操作不正确的是

A.观察和实验是研究生物学的基本方法 B.进行试验时,一定要遵守各项规则

C.测量误差是人为造成的,完全可以避免 D.生物标本可以帮助我们认识生物

二、填空题

31.生物学是研究________________和_________________的科学。

32.在生物的观察和研究中常用的玻片标本有三种:( )、切片和涂片。

33.显微镜是生物科学研究中常用的观察工具,请回答下列问题:

(1)现有一台显微镜,配有两个物镜,放大倍数分别为10X和40X,对光时,选用的物镜是______。

(2)显微镜观察的材料一定要是______。

(3)显微镜的反光镜有平面和凹面,光线强时用______面镜,光线弱时用______面镜。

(4)观察过程中若光线变暗,可调整______,若使左侧的物象移到视野中央,应向______移动装片。要使观察到的物象更加清晰,应调节______。

(5)显微镜的目镜有5X和10X两种,物镜有8X和40X两种,要使视野中观察到的细胞数目最多,应选择的目镜是______,物镜是______。

34.生态系统是指在一定的区域内, _____和 _____之间所形成的统一整体。

35.下图是验证“绿色植物在光下制造有机物”的实验的各步骤图解。

(1)请据图分析,实验步骤的正确顺序______。

①用酒精去掉叶绿素②把天竺葵放在光下照射③把天竺葵叶片用黑纸遮盖一部分④把天竺葵放在黑暗处一昼夜⑤把部分遮光的叶片摘下,去掉黑纸⑥用清水漂洗叶片后滴加碘酒

A.④③②⑤①⑥ B.④②③①⑤⑥ C.②③④⑤①⑥ D.②④③⑤⑥①

(2)其中,将天竺葵暗处理一昼夜的目的是____________。

(3)用酒精脱色,是使叶片中的______溶解到酒精中,这样做的目的是易于观察。

(4)在试验中向叶片上滴加碘液的目的是____________。

(5)若下图是其中一片实验叶片,请根据实验现象分析:

实验中,甲处和丙处对照说明光合作用是在______内进行的。乙处和丙处对照说明______是植物光合作用不可缺少的条件。

1.D

【分析】

生物的特征主要有:①生物的生活需要营养;②生物能进行呼吸;③生物能排出身体内产生的废物;④生物能对外界刺激作出反应;⑤生物能生长和繁殖;⑥生物都有遗传和变异的特性;⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的;生物都能适应环境。

【详解】

A.除病毒以外,生物都是由细胞构成的,A错误。

B.植物不能自由运动,B错误。

C.动物不能进行光合作用,C错误。

D. 生物都能生长繁殖,D正确。

故选D。

2.C

【分析】

环境中影响生物生活的各种因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素.其中非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等.生物之间的关系包括:种内关系和种间关系.种内关系又分为种内互助(合作关系)和种内竞争;种间关系又有①共生②寄生③捕食④种间竞争几种方式。

【详解】

A.根据海拔每升高1千米气温下降6℃左右可以判断山上的温度比山下低,因此“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,反映了山上的桃花比山下的开的晚,只是非生物因素温度对生物的影响,A错误。

B.“近水楼台先得月,向阳花木早逢春”的意思是,靠近水边的楼台因为没有树木的遮挡,能先看到月亮的投影;而迎着阳光的花木,光照自然好得多,所以发芽就早,最容易形成春天的景象,反映了非生物因素阳光对生物的影响,B错误。

C.生物与生物之间的关系常见有:捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等。“种豆南山下,草盛豆苗稀”意思是豆苗与草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等,草盛,即草多了,草吸收的水、无机盐就多,属于竞争关系,反映了生物因素对生物影响,C正确。

D.“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”主要是一种叫花青素的特殊色素在其中起着作用。随着季节更替,气温、日照相应变化,叶片中的主要色素成分也发生变化。到了秋天,气温降低,光照减少,对花青素的形成有利,枫树等红叶树种的叶片细胞液此时呈酸性,叶片便呈现红色,反映了非生物因素温度对生物的影响,D错误。

故选C。

3.C

【分析】

生物必须适应环境才能生存,如沙漠上的植物必须耐旱才能生存。生物也能影响环境如蚯蚓改良土壤,千里之堤毁于蚁穴,植物的蒸腾作用可以增加空气湿度等。

【详解】

A.生活在北极地区的北极熊,皮下有厚厚的脂肪,可以起到保温作用,减少热量的散失,适应寒冷的极地生活,A正确。

B.光照会影响植物的分布,如小麦喜欢生活在光照充足处,而人参喜欢生活在阴暗处,这是生物对环境的适应,B正确。

C.“大树底下好乘凉”,是大树的蒸腾作用对环境的影响,说明了生物对环境的影响,C错误。

D.生物适应环境,生物也会影响环境,同时环境也会影响生物,D正确。

故选C。

4.B

【分析】

生物的共同特征有:①生物的生活需要营养;②生物能进行呼吸;③生物能排出身体内产生的废物;④生物能对外界刺激作出反应;⑤生物能生长和繁殖;⑥生物都有遗传和变异的特性;⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的。

【详解】

流感病毒在活的细胞内能生长和繁殖,它属于生物。草履虫、鱼有生命,有生长和繁殖等特征,属于生物。珊瑚礁是珊瑚虫死亡后的骨骼形成的不具有生物的特征不属于生物,因此ACD正确,B错误。

故选B。

5.B

【分析】

环境中影响生物生活的因素叫做生态因素,包括非生物因素和生物因素。非生物因素指阳光、温度、水、空气等。

【详解】

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。意思是春天来了,温度升高,江水变暖,鸭子开始下水游泳。体现了非生物因素温度对生物鸭子的影响。

故选B。

6.C

【分析】

生物与环境的关系:环境影响生物,生物适应环境,生物影响环境。1、环境影响生物是指,生物的生活受生存空间或生活环境的制约。2、生物适应环境是指,生物为了生存下去,在生活习性或者形态结构上力求与环境保持一致。3、生物影响和改变环境是指,由于生物的存在或者某些活动,使得环境有了改观或变化。

【详解】

①沙漠栽种植物可以防风固沙、③植被覆盖率高的地区,降雨量多,气候湿润、④千里之堤毁于蚁穴属于生物对环境的影响;⑥春风又绿江南岸属于环境对生物的影响;②毒蛇的颜色鲜艳、⑤枯叶蝶的外形和体色像一片枯叶、⑦鹰击长空,鱼翔浅底、⑧兔子的体色一般为灰色,有利于躲避敌害都是生物对环境的适应,因此ABD错误,C正确。

故选C。

7.A

【分析】

生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的。非生物成分包括阳光、空气、水和土壤等,他们为生物提供能量、营养和生存空间。生物成分包括生态系统中的全部生物。根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者。

【详解】

生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的。非生物成分包括阳光、空气、水和土壤等,他们为生物提供能量、营养和生存空间。生物成分包括生态系统中的全部生物。根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者。图中少了生产者,要使此生态系统更加完善,应补充的成分是生产者。这样才能保证碳循环的进行。故选A。

【点睛】

解答此题的关键是明确生态系统的组成成分。

8.C

【分析】

生物圈是地球上所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统。

【详解】

A.农田生态系统是人工建立的生态系统,其主要特点是人的作用非常关键,人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要成员,错误。

B.森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多,营养结构复杂。森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,有“绿色水库”、“地球之肺”之称,错误。

C.湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统。沼泽是典型的湿地生态系统,以沼泽植物占优势,动物的种类也很多。湿地具有净化水源、蓄洪抗旱的作用,因此被称为“地球之肾”,正确。

D.湖泊生态系统是湖泊生物群落与大气、湖水及湖底沉积物之间连续进行物质交换和能量传递,形成结构复杂、功能协调的基本生态单元,错误。

故选C。

【点睛】

掌握生物圈的概念及生态系统的类型和功能是解题的关键。

9.B

【分析】

环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素。生态因素可分为:生物因素和非生物因素。

【详解】

光在海水中的穿透性由浅到深越来越弱,最浅处光最强,有红光也有蓝紫光,有利于绿藻利用,所以是绿藻;往下一些红光穿透性不强被海水吸收,能利用起来用作光合作用的只剩蓝紫光,褐藻有利于吸收蓝紫光,是褐藻;再往下,蓝紫光也被吸收一部分,是红藻;最深处没有光,因此没有植物生存,只有一些硫化菌。所以影响海洋植物分层的主要因素是阳光,B正确。

故选B。

10.A

【分析】

显微镜成倒立的像,“倒立”不是相反,是旋转180度后得到的像.即上下相反、左右相反.做此类题有个小诀窍,就是把这个字母写到一张小纸上,然后把这张纸旋转180度后,再看就是左右上下颠倒的图像了。

【详解】

在一张小纸上写好一个“bd”后,旋转180度后看到的是“pq”。

故选A。

11.C

【分析】

用显微镜进行观察时视野中出现了的污点,污点的位置只有三只可能:目镜、物镜或玻片标本,判断的方法是转动目镜或移动玻片。

【详解】

反光镜只是用来反射光线的,我们的视野看不到反光镜上的东西。我们视野中能看到黑点的位置只有三个地方:目镜、物镜、与玻片标本。在实验中移动目镜和玻片黑点都不动,这就排除了黑点在目镜与玻片标本上的可能性,那黑点肯定是在物镜上了,ABD不符合题意,C符合题意。

故选C。

【点睛】

解此类题目要明确污点可能存在的部位,然后逐个排除。

12.C

【分析】

(1)生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。(2)分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物,它们将动植物残体等含有的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。

【详解】

蜣螂是腐生动物主要靠分解动植物残体如牛粪等含有的有机物维持生活,所以蜣螂在此生态系统中作用是分解者,因此ABD错误,C正确。

故选C。

13.C

【分析】

人工的生态系统是由人类所建立的生态系统,即以人类活动为生态环境中心,按照人类的理想要求建立的生态系统。包括农田生态系统和城市生态系统;

自然生态系统是在一定时间和空间范围内,依靠自然调节能力维持的相对稳定的生态系统。如森林生态系统、海洋生态系统、湿地生态系统、草原生态系统等。由于人类的强大作用,绝对未受人类干扰的自然生态系统已经没有了。

【详解】

热带雨林全年高温多雨,无明显的季节区别,植物能持续生长,造成树木生长密集且长绿,热带雨林是一种茂盛的森林类型,是生物的乐园,不论是动物还是植物,都是陆地上其他地方所不可比的,A不符合题意。

海洋生态系统是由海洋生物群落和海洋环境两大部分组成。海洋中的植物绝大部分是微小的浮游植物,虽然这些植物光合作用的效率不如森林生态系统的植物,但由于数量庞大,因为在地球上70%的水域中全是藻类植物,且代谢速率极快。所以它们通过光合作用每年能够产生三百六十亿吨氧气,占全球每年产生氧气总量的70%,是产生氧气最多的生态系统,B不符合题意。

农田生态系统是人工建立的生态系统,其主要特点是人的作用非常关键,人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要成员,C符合题意。

草原生态系统,分布在干旱地区,降雨量很少,缺乏高大植物,动植物种类少,D不符合题意。

【点睛】

掌握生态系统的类型,了解人工生态系统和自然生态系统的区别以及常见类型。

14.D

【分析】

生物圈是厚度为20千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的表面。地球上所有的生物与其环境的总和就叫生物圈。

【详解】

生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右的深处,厚度约为20千米左右的圈层,包括大气圈的下层、水圈的全部和岩石圈的上层。

故选D。

15.B

【详解】

甲能吸收空气中的二氧化碳,制造有机物,所以甲为生产者;乙以甲为食,是消费者,A正确;

丙能分解甲、乙的遗体遗物中的有机物,形成二氧化碳、水和无机盐,进入生态循环,丙是分解者,B错误;

甲是生产者,是生态系统的基本组成成分,若甲遭受毁灭性破坏,则该生态系统可能崩溃,C正确;

生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。若甲乙丙表示地球上所有生物,则如图可构成最大的生态系统,故图中可表示生物圈,D正确。

16.D

【分析】

生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体.包括生物部分和非生物部分,生物部分包括植物、动物、细菌真菌等微生物,非生物部分包括阳光、空气、水、土壤、温度等,分析答题.

【详解】

一条小溪、一片森林、一所学校既包括了所在的环境,也包括了环境中所有的生物,是生物与环境所形成的统一整体。符合生态系统的概念,是一个生态系统。而一间教室只有非生物部分,没有生物部分,不能构成一个完整的生态系统,因此ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

17.D

【分析】

在生态系统中大多数的细菌、真菌能把动物、植物的遗体、遗物分解成二氧化碳、水和无机盐等,归还土壤,供植物重新利用,这些腐生的细菌、真菌是生态系统中的分解者,促进了生态系统中的物质循环。

【详解】

细菌和真菌的生活需要一定的条件,如水分、适宜的温度、还有有机物。 在生态系统中大多数的细菌、真菌能把动物、植物的遗体、遗物分解成二氧化碳、水和无机盐等,归还土壤,供植物重新利用,这些腐生的细菌、真菌是生态系统中的分解者,促进了生态系统中的物质循环。南极的温度很低,而且南极的有机物较少,不适于细菌真菌的生长繁殖。若把粪便等生活垃放在南极,由于细菌真菌较少,分解缓慢,会造成环境污染,故科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带离南极,这是因为南极缺少分解者。

故选D。

18.D

【分析】

环境中影响生物生活和分布的各种因素叫做生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。

【详解】

①阳光、③水分、④土壤、⑥空气,都是非生物,因此都属于非生物因素;②杂草、⑤田鼠、⑦蝗虫、⑧蚜虫,都是生物,因此属于生物因素。所以,影响水稻生活的生物因素有②杂草、⑤田鼠、⑦蝗虫、⑧蚜虫。

故选D。

19.D

【分析】

(1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(2)生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供营养物质和能量的绿色植物。

(3)消费者主要是指不能进行光合作用的各种动物。它们的生存都直接或间接的依赖绿色植物制造的有机物。

(4)分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物.它们将动植物残体等含有的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。

【详解】

A.蘑菇属于分解者,蘑菇从腐朽的树干中摄取营养,不属于生产者与消费者之间的关系,A错误。

B.狮子和羚羊都是消费者,狮子捕食羚羊,体现的是消费者和消费者之间的捕食关系,B错误。

C.蛔虫和人都是消费者,蛔虫寄生在人体的肠道内,从人体的小肠中吸取营养,体现的是消费者之间的关系,C错误。

D.毛毛虫属于消费者,树叶属于生产者,毛毛虫与树叶之间体现的是生产者和消费者之间的捕食关系,D正确。

故选D。

20.D

【详解】

绿色植物进行光合作用释放出氧气,而鱼在生活过程中要呼吸,需要氧气,所以在用鱼缸养鱼时,有人常常在鱼缸中放些新鲜水草,让水草进行光合作用释放出氧气,以起到增加水中氧的含量,防止鱼因缺氧而死。

故选D。

21.A

【详解】

试题分析:A、丹顶鹤的栖息地主要是沼泽和沼泽化的草甸,食物主要是浅水的鱼虾、软体动物和某些植物根茎,故符合题意。

B、袋鼠以矮小润绿离地面近的小草为生,将长草与干草留给其它动物,个别种类的袋鼠也吃树叶或小树芽,主要栖息在澳大利亚草原,C、金丝猴是典型的森林树栖动物,常年栖息于海拔1500~3300m的森林中,其植被类型和垂直分布带属亚热带山地常绿、落叶阔叶混交林、亚热带落叶阔叶林和常绿针叶林以及次生性的针阔叶混交林等四个植被类型,随着季节的变化,它们不向水平方向迁移,只在栖息的环境中作垂直移动,D、华南虎主要生活在华南地区的森林山地,多单独生活,不成群,多在夜间活动,嗅觉发达,行动敏捷,善于游泳,但不善于爬树,故B、C、D都不符合题意。

考点:本题考查的是动物的栖息环境。

点评:此题为基础题,解答此类题目的关键是知道不同动物的栖息环境不同。

22.B

【分析】

对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其他条件都相同的实验。

【详解】

A.有空气和无空气,只有一个变量,A不符合题意。

B.温度与湿度,有两个变量,B符合题意。

C.只有一个变量是温度,C不符合题意。

D.只有一个变量是光照,D不符合题意。

故选B。

23.B

【分析】

植物进行光合作用制造有机物,光合作用的强弱与光照时间和二氧化碳的浓度有关。增加光照时间和增加二氧化碳的浓度等来增强植物的光合作用。

【详解】

绿色植物通过叶绿体利用光能把二氧化碳和水转变成储存能量的有机物,并释放出氧气的过程叫绿色植物光合作用。影响光合作用的因素是光照强度、温度,二氧化碳的浓度等,在一定范围内,绿色植物的光合作用随二氧化碳的浓度增加而加强,制造的有机物就多,释放的氧气增多,大棚与空气隔绝不断消耗二氧化碳,二氧化碳的浓度逐渐降低,光合作用效率就会降低。所以,在生产过程中,为了提高植物光合作用的强度,获得蔬菜的丰收,有些菜农在大棚里增施二氧化碳,即增加了光合作用的原料,从而增强植物的光合作用,故选B。

【点睛】

解题的关键是知道适度增加二氧化碳的浓度也可以增强植物的光合作用,因为二氧化碳是植物进行光合作用的原料。

24.C

【分析】

叶绿素只有在光下才能合成,韭黄呈黄色,这是因为韭黄在生长发育过程中没有光照形成的,据此解答。

【详解】

韭黄之所以呈现黄色是因为在培育的过程中,没有接受到阳光的照射,没有叶绿素形成。如将韭黄移到光下,韭黄中将有叶绿素形成,因而将变绿色。因此,韭黄是我们冬季常吃的蔬菜,它的叶片呈黄白色,这是由于人们在蔬菜生长过程中,没有给予它光照。肥料和水分为韭黄提供营养物质,适宜的温度为韭黄提供生长的适宜条件。故选C。

【点睛】

关键知道光是形成叶绿素的重要条件。

25.B

【详解】

合理密植是指在单位面积上,栽种作物或树木时密度要适当,行株距要合理。合理密植有利于充分利用光能,提高光合效率。种植过密,植物叶片相互遮盖,只有上部叶片进行光合作用;种植过稀,部分光能得不到利用,光能利用率低。只有合理密植才是最经济的做法。所以合理密植有助于提高农作物的单位面积产量,其主要原因是阳光得以充分利用。故选B。

26.D

【分析】

绿色植物利用光提供的能量,在叶绿体中把二氧化碳和水合成了淀粉等有机物,并且把光能转化成化学能,储存在有机物中,这个过程就叫光合作用。

【详解】

光合作用绿色植物通过叶绿体,利用光能,吸收二氧化碳和水,制造有机物,释放氧气的过程。其公式为:二氧化碳+水+有机物(储存能量)+氧气,因此ABC错误,D正确。

故选D。

27.C

【详解】

光合作用是绿色植物在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。光合作用必须在含有叶绿体的细胞内进行,叶绿体主要分布在叶肉细胞内,因此光合作用的主要器官是③叶。绿色植物进行光合作用的主要器官和场所分别是③叶、⑥叶绿体。

故选C。

28.D

【分析】

光合作用是绿色植物把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程,据此答题。

【详解】

由光合作用公式:二氧化碳+水有机物(储存着能量)+氧,可知,光合作用的实质是能量转化,即把光能转变成化学能储存在合成的有机物中,可见D符合题意。

【点睛】

掌握光合作用的实质是解题的关键。

29.B

【分析】

对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验.其中不同的条件就是实验变量.设计原则:一个探究实验中只能有一个实验变量,其他因素均处于相同理想状态,这样便于排除因其他因素的存在而影响、干扰实验结果的可能.

【详解】

ACD.探究土壤的干湿程度对蚯蚓生活的影响,应该除了土壤的干湿度不同,其它条件(蚯蚓的大小、数量及生活状况、实验环境等)要都一样,要注意控制变量的唯一,可以设计甲乙两组,甲容器装入湿润的土壤,乙容器装入等量的干燥土壤,甲乙两组容器中放入大小及生理状况均相同的蚯蚓各5条,两组容器分别放在适宜的相同环境中培养、观察,ACD不符合题意。

B.1条蚯蚓,数量太少,容易出现偶然性,误差太大,结果没有说服力,B符合题意。

故选B。

30.C

【分析】

根据学习生物的基本方法、遵守实验室各项原则、标本的作用等知识分析解答。

【详解】

A、观察法和实验法是人们研究生物学的基本方法,故A正确。

B、遵守实验室规则,学习基本的实验操作方法,是实验成功的重要保证,故B正确。

C、测量误差是一定存在的,不能避免,故C错误。

D、将动物或植物的整体或局部整理后,经过加工,保持其原形或特征,并保存在科研单位或学校的实验室中,供生物学等学科教学、科学研究或陈列观摩用的实物,称为生物标本。也可以帮助我们认识生物,故D正确。

【点睛】

观察、调查、分类、实验是研究生物学的基本方法。

31. 生命现象 生命活动规律

【分析】

生物学是研究生命现象和生命活动规律的科学。

【详解】

生物学:研究生命现象和生命活动规律的科学,即研究生物的形态、结构、生理、分类、遗传和变异、进化、生态的科学。

【点睛】

此题考查对生物学的认识,解答此类题目的关键是掌握生物学的研究对象。

32.装片

【分析】

玻片标本按制作方法可分为:切片、装片和涂片。

【详解】

“在对生物的观察和研究中常用的玻片标本有三种”,分别是装片、涂片和切片。切片是用从生物体上切取的薄片制成的,涂片是用液体的生物材料(如细菌培养液、血液)经过涂抹制成的,装片是用从生物体上撕取或挑取的少量材料制成的。

【点睛】

解答此类题目的关键是理解掌握常用的玻片标本有装片、涂片和切片三种。

33.(1)10×

(2)薄而透明

(3) 平 凹

(4) 遮光器或光圈 左侧 细准焦螺旋

(5) 5× 8×

【分析】

使用显微镜观察时,两眼自然睁开,左眼注视目镜观察物像,右眼睁开看着画图及记录;对光时,让低倍物镜对准通光孔。

【详解】

(1)在用显微镜观察物体时,要先对光,对光时,先转动粗准焦螺旋,让低倍物镜对准通光孔(因为在低倍镜下,视野宽容易发现物像),左眼注视目镜,让较大的光圈对准通光孔,转动反关镜(反光镜朝向光源),直到看到一个白亮的视野为止。物像的放大倍数等于目镜和物镜放大倍数的乘积,据此可知对光时,应选用的是低倍物镜,所以此题应选用的物镜10×。

(2)显微镜成像是利用光学原理,必须使可见光线穿过被观察的物体,如果不透光就不能在视野中成像,因此显微镜观察的材料一定是薄而透明的。

(3)显微镜的反光镜有平面和凹面,光线强时用平面镜,光线弱时用凹面镜。

(4)显微镜视野亮度的调节:反光镜和光圈,光线强时,用小光圈、平面镜调节;光线弱时,用大光圈、凹面镜调节;物像的移动方向和标本相反,若使左侧的物像移到视野中央,物像应向右侧移动,则标本向左侧移动;粗准焦螺旋能使镜筒上升和下降,在下降到过程中找到物像,物像不清晰再用细准焦螺旋进行调节,直到找到清晰的物像。

(5)显微镜放大倍数等于物镜放大倍数与目镜放大倍数的乘积,显微镜放大倍数越大观察到的物像体积越大;反之,显微镜放大倍数越小观察到的物像体积越小。因此,要使视野中观察到的细胞数目最多,应选择的目镜是5×,物镜是8×。

34. 生物 环境

【详解】

试题分析: 生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

考点:生态系统的组成和各成分的作用。

35.(1)A

(2)使叶片中积累的淀粉消耗掉,避免对实验结果产生影响

(3)叶绿素

(4)染色

(5) 叶绿体 光

【分析】

绿叶在光下制造有机物(淀粉)的实验要点:一是验证淀粉是光合作用的产物,利用的原理是淀粉遇碘液变蓝;二是探究光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件,实验中主要采用对照的实验方法。

【详解】

(1)由图1可知,该实验的方法步骤是:暗处理④把天竺葵放在黑暗处一昼夜→③把天竺葵叶片用黑纸遮盖一部分→②把天竺葵放在光下照射→⑤把部分遮光的叶片摘下,去掉黑纸→①用酒精去掉叶绿素→⑥用清水漂洗叶片后滴加碘酒染色。故选A。

(2)暗处理:将盆栽的天竺葵放到黑暗处一昼夜,目的是把叶片中的淀粉全部转运和消耗。这样就说明了,实验中用碘液检验的淀粉只可能是叶片在实验过程中制造的,而不能是叶片在实验前贮存。

(3)光照数小时后,摘下该叶片,去掉黑纸片。把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,使叶片中的叶绿素溶解到酒精中,叶片变成黄白色,这样做的目的是易于观察叶片的变化。

(4)在试验中向叶片上滴加碘液的目的是染色,检验淀粉。

(5)实验中,甲处没有叶绿体,丙处具有叶绿体,二者对照说明光合作用是在叶绿体内进行的。乙处遮光、丙处不遮光,二者对照说明光是植物光合作用不可缺少的条件。

同课章节目录