高中生物人教版(2019)选择性必修2 1.2种群数量的变化(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中生物人教版(2019)选择性必修2 1.2种群数量的变化(共33张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-11 17:14:27 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第一章 种群及其动态

第2节 种群数量的变化

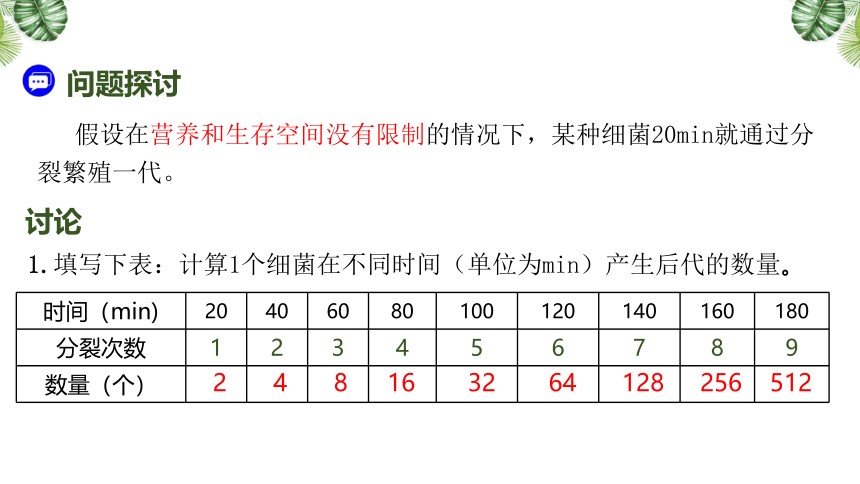

问题探讨

讨论

1.填写下表:计算1个细菌在不同时间(单位为min)产生后代的数量。

假设在营养和生存空间没有限制的情况下,某种细菌20min就通过分裂繁殖一代。

时间(min) 20 40 60 80 100 120 140 160 180

分裂次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9

数量(个)

2

4

8

16

32

64

128

256

512

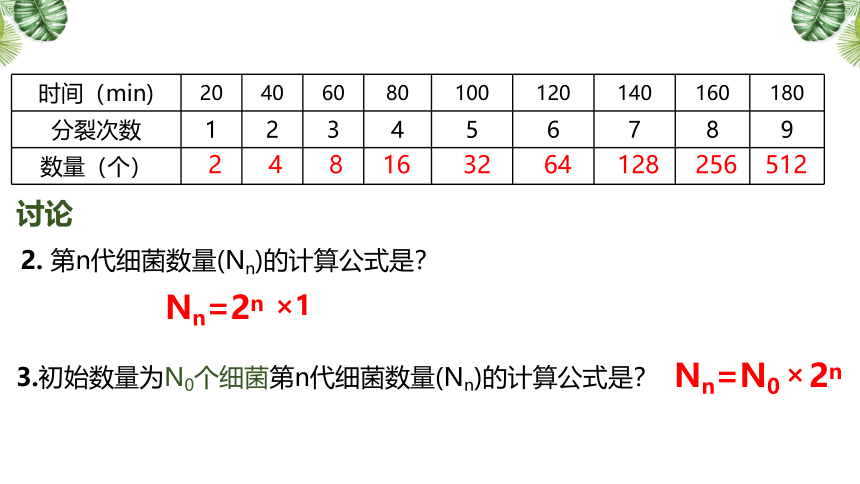

讨论

2. 第n代细菌数量(Nn)的计算公式是?

Nn=2n

×1

3.初始数量为N0个细菌第n代细菌数量(Nn)的计算公式是?

Nn=N0 2n

×

时间(min) 20 40 60 80 100 120 140 160 180

分裂次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9

数量(个)

2

4

8

16

32

64

128

256

512

时间/min

细菌数量 /个

讨论

4.以时间为横坐标,细菌数量为纵坐标,画出细菌的数量增长曲线。

Nn=N0×2n

数学公式

曲线图

直观,但不够精确。

精确,但不够直观。

数学公式和曲线图是比较常见的数学模型表现形式。

通过进一步实验或观察等,对模型进行_____或_____

根据实验数据,用适当的_____形式对事物的性质进行_____

提出合理的_____

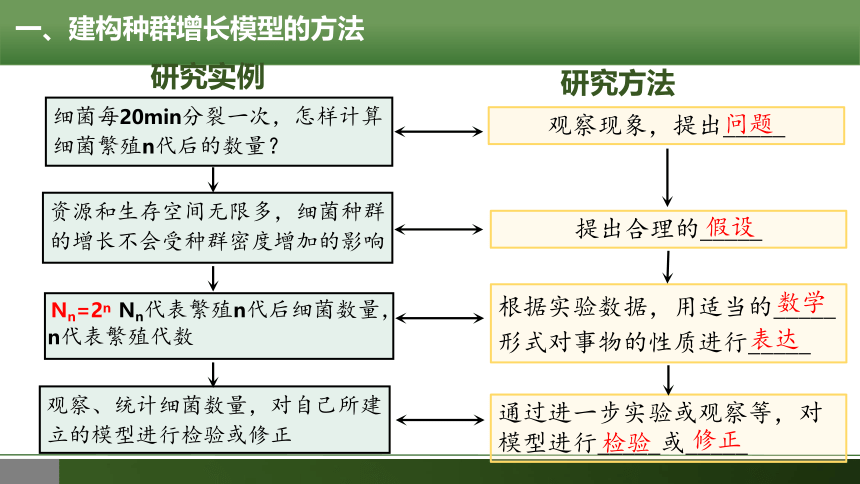

一、建构种群增长模型的方法

研究实例

细菌每20min分裂一次,怎样计算细菌繁殖n代后的数量?

资源和生存空间无限多,细菌种群的增长不会受种群密度增加的影响

观察、统计细菌数量,对自己所建立的模型进行检验或修正

Nn代表繁殖n代后细菌数量,n代表繁殖代数

Nn=2n

研究方法

观察现象,提出_____

问题

假设

数学

检验

修正

表达

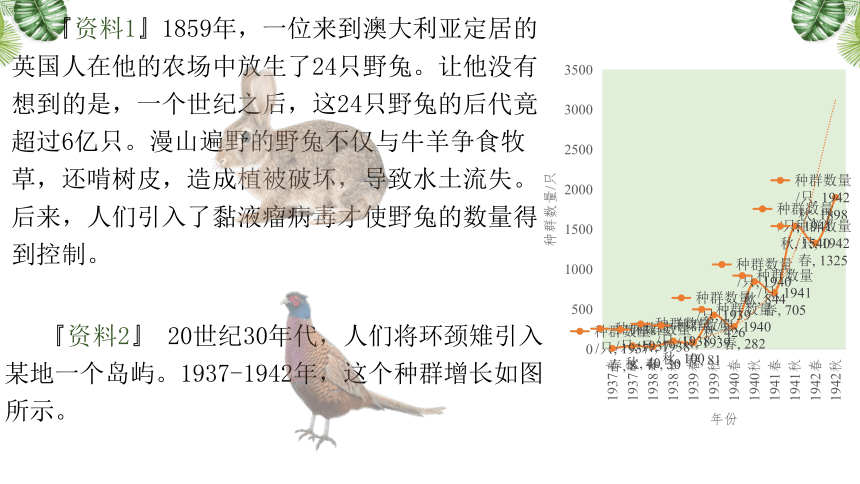

『资料1』1859年,一位来到澳大利亚定居的英国人在他的农场中放生了24只野兔。让他没有想到的是,一个世纪之后,这24只野兔的后代竟超过6亿只。漫山遍野的野兔不仅与牛羊争食牧草,还啃树皮,造成植被破坏,导致水土流失。后来,人们引入了黏液瘤病毒才使野兔的数量得到控制。

『资料2』 20世纪30年代,人们将环颈雉引入某地一个岛屿。1937-1942年,这个种群增长如图所示。

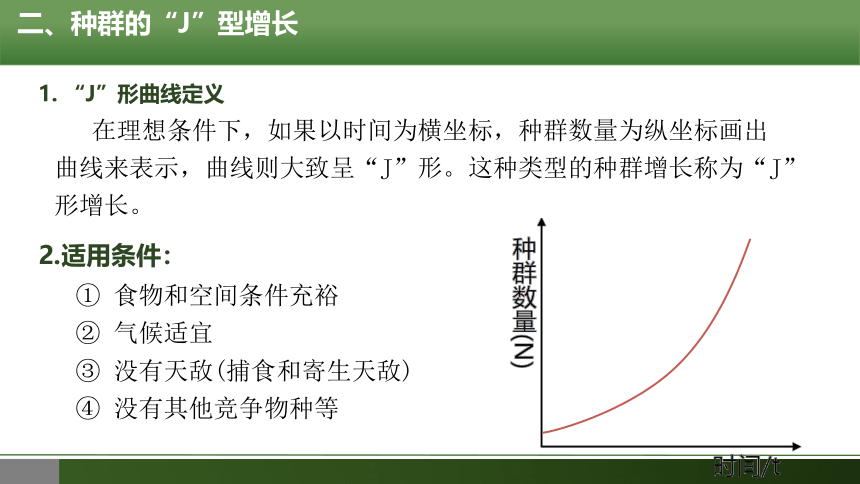

在理想条件下,如果以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,曲线则大致呈“J”形。这种类型的种群增长称为“J”形增长。

2.适用条件:

食物和空间条件充裕

气候适宜

没有天敌(捕食和寄生天敌)

没有其他竞争物种等

1. “J”形曲线定义

二、种群的“J”型增长

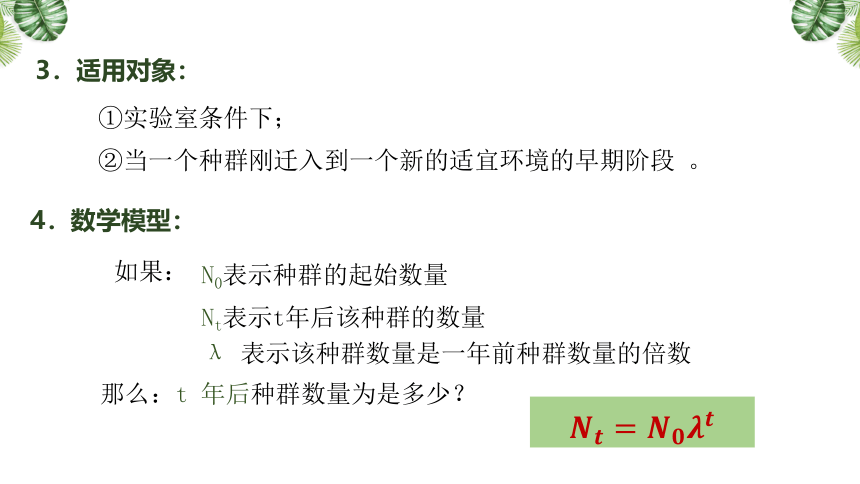

3.适用对象:

①实验室条件下;

②当一个种群刚迁入到一个新的适宜环境的早期阶段 。

那么:t 年后种群数量为是多少?

N0表示种群的起始数量

Nt表示t年后该种群的数量

λ 表示该种群数量是一年前种群数量的倍数

如果:

4.数学模型:

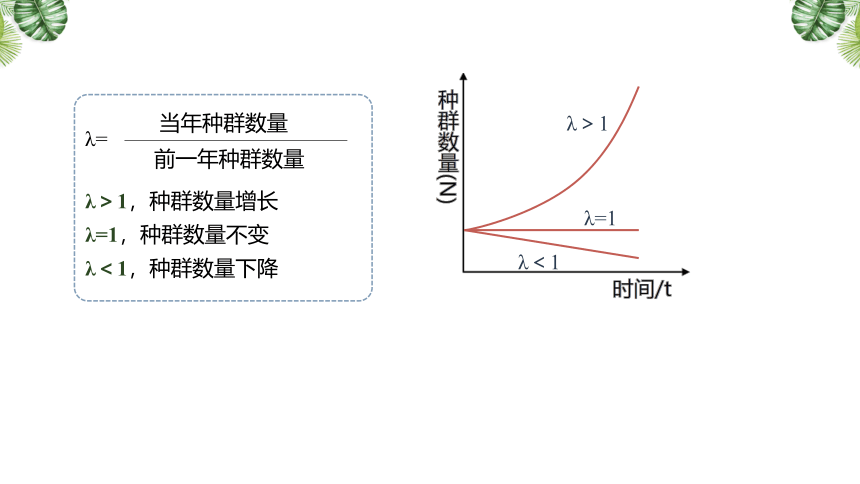

λ>1,种群数量增长

λ=1,种群数量不变

λ<1,种群数量下降

λ=

当年种群数量

前一年种群数量

λ>1

λ=1

λ<1

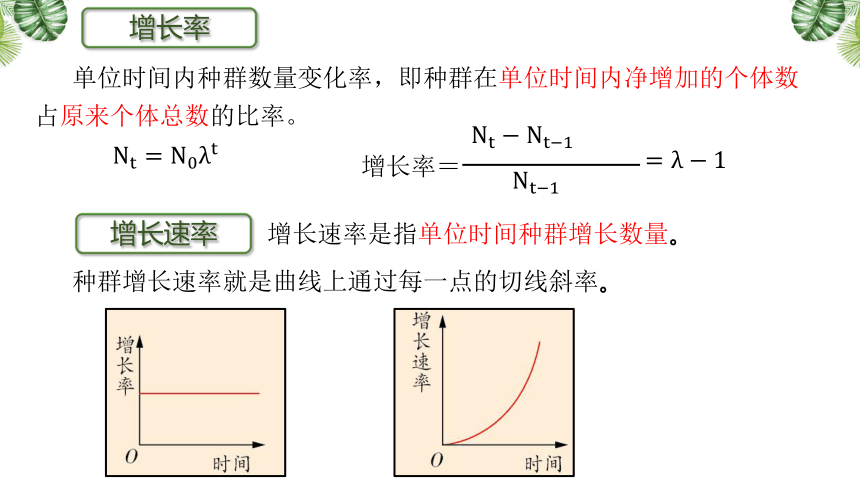

单位时间内种群数量变化率,即种群在单位时间内净增加的个体数占原来个体总数的比率。

增长率

增长率=

增长速率

增长速率是指单位时间种群增长数量。

种群增长速率就是曲线上通过每一点的切线斜率。

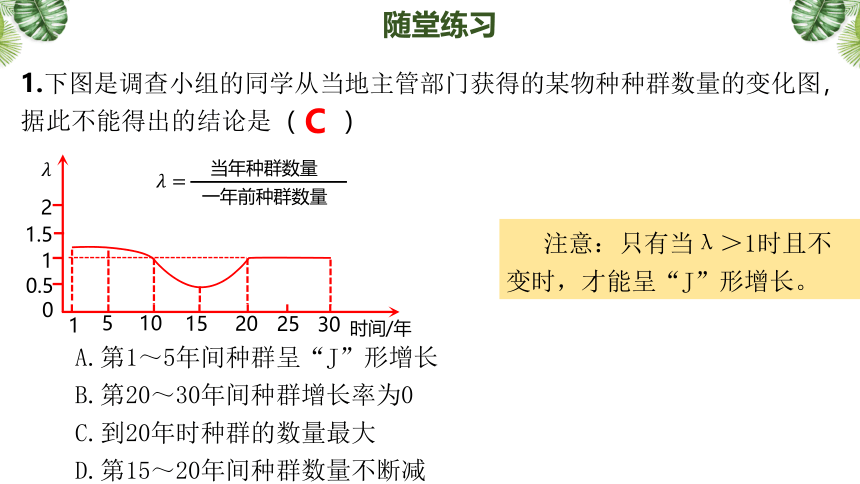

1.下图是调查小组的同学从当地主管部门获得的某物种种群数量的变化图,据此不能得出的结论是 ( )

A.第1~5年间种群呈“J”形增长

B.第20~30年间种群增长率为0

C.到20年时种群的数量最大

D.第15~20年间种群数量不断减少

C

时间/年

2

1.5

1

0.5

0

1

5

10

15

20

25

30

当年种群数量

一年前种群数量

随堂练习

注意:只有当λ>1时且不变时,才能呈“J”形增长。

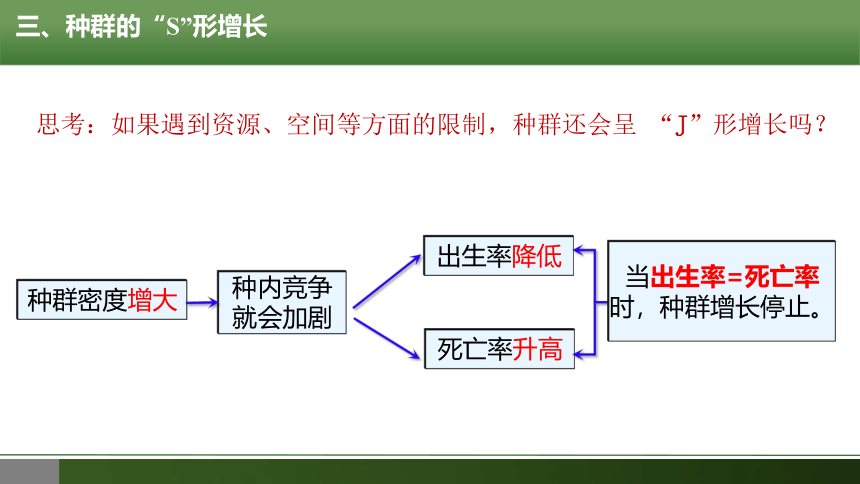

种群密度增大

死亡率升高

种内竞争

就会加剧

出生率降低

当出生率=死亡率

时,种群增长停止。

三、种群的“S”形增长

思考:如果遇到资源、空间等方面的限制,种群还会呈 “J”形增长吗?

生态学家高斯所做的实验:

单独培养大草履虫,结果如图所示。

①资源和空间有限

②存在天敌和其他竞争的物种。

2.适用条件:

种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定,增长曲线呈“S”形。这种类型的种群增长称为“S”形增长。

1. “S”形曲线定义

一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。

3.K值

①定义

②K值在图形中的表示

请据图分析:该种群的K 值为 。

③同一种群的K 值是固定不变的吗?

K2

环境改善,生存空间增大和资源增多,

K值会增大,否则K值会减小,甚至灭绝。

2.鼠害导致作物减产,蚊、蝇会传播疾病。从环境容纳量的角度思考,

对家鼠等有害动物的控制,应当采取什么措施?

从环境容纳量的角度思考,还可以采取措施降低有害动物种群的环境容纳量。

①将粮食和其他储藏在安全处,断绝或减少它们的食物来源;

②室内采取硬化地面等措施,减少它们挖造巢穴的场所;

③养殖或释放它们的天敌;

④搞好环境卫生等。

4.K值的应用——有害生物防治

P10思考讨论

①野生大熊猫种群数量锐减的关键原因是什么?

野生大熊猫的栖息地遭到破坏,由于食物的减

少和活动范围的缩小,K 值就会变小。

②保护大熊猫的根本措施是什么?

建立自然保护区,给大熊猫更宽广的生活空间,

改善它们的栖息环境,从而提高环境容纳量。

4.K值的应用——野生动物保护

K/2

种群数量在K/2值时,种群增长_______;

最快

种群数量小于K/2值时,种群增长_______;

加快

种群数量大于K/2值时,种群增长_______;

减慢

上图中种群数量为K值的是______________;种群数量为K/2的是___________

D、A、C、B

D’、A’、C’

AB 段:出生率 死亡率,种群数量增加。

B点:出生率与死亡率差值 ,种群增长速率 。

BC段:出生率 死亡率,但差值在减小,种群增长速率 。

C点:出生率 死亡率,种群增长速率为 ,

种群数量达到 ,趋于稳定。

A

B

C

大于

最大

最大

大于

下降

等于

0

最大(K 值)

5.K/2的应用

根据“S”形增长曲线的特点,分析养鱼时要想获得每日最大捕获量,则需要

将鱼群的个体数量控制在哪个数值 如果想要长期获得较大的捕获量,则需

要将鱼群控制在哪个数值

大本P8情境体验

要想获得每日最大捕获量,需要将鱼群的个体数量控制在K值。

如果想要长期获得较大的捕获量,则需要将鱼群数量控制在K/2,既有较大收获量又可保持种群数量高速增长,符合可持续发展的原则。

K/2值

渔业捕捞后的种群数量要在K/2值处

K/2值前防治有害生物,严防达到K/2值处

5.K/2的应用

1.“J”型曲线表明:

2.阴影部分表示:

生物具有过度繁殖的特性

生存斗争中被淘汰的个体,即自然选择。

用达尔文的观点分析。

0

100

200

300

400

1

2

3

4

5

6

7

时间/天

种群数量

食物空间

种内斗争

天敌捕食

传染病等

环境阻力

6.比较“J”形增长与“S”形增长

资源的合理使用可使产量最大化,又不影响资源的持久利用。自然种群增长

呈“S”型曲线。假设种群的K值为200,N表示种群数量,据表分析正确的是 ( )

A.环境阻力对种群增长的影响出现在S4点之后

B.防治蝗虫应在蝗虫数量达到S3点时进行

C.渔业捕捞后需控制剩余量在S3点

D.(K-N)/K值为0.25时,种群增长率最大

曲线上的点 N (K-N)/K

S1 20 0.90

S2 50 0.75

S3 100 0.50

S4 150 0.25

S5 180 0.10

C

随堂练习

在自然界中,有的种群能够在一段时间内维持数量稳定,但是大多数生物种群,种群数量总是在波动之中。

蝗灾、鼠灾、赤潮等就是种群数量爆发增长的结果

某地区东亚飞蝗种群数量的波动

四、种群数量的波动

下降

当种群长久处于不利条件下,种群数量会出现持续性的或急剧的下降。

种群的延续需要有一定的个体数量为基础。

当一个种群数量过少,种群可能会由于近亲繁殖等原因而衰退、消亡。对于那些已经低于种群延续所需的最小种群数量的物种,需要采取有效保护措施进行保护。

消亡

大方格的长和宽各为1mm,深度为0.1mm,即1mm×1mm×0.1mm,其容积为0.1mm3。

培养液中酵母菌种群数量的变化

抽样检测法

大方格

中方格

小方格

16 (中格)×25 (小格)

25(中格)×16(小格)

不管计数室是哪一种构造,其每一大方格都是由16×25=25×16=400个小方格组成。

培养液中酵母菌种群数量的变化

算一算 通常用血球计数板对培养液中酵母菌进行计数,若计数室为1mm×1mm×0.1mm方格,由400个小方格组成。若多次重复计数后,算得每个小方格中平均有5个酵母菌,则10mL该培养液中酵母菌总数有 个。

2×108

5×400÷0.1×1000×10 = 2×108(个/mL)

培养液中酵母菌种群数量的变化

血细胞计数板

先盖盖玻片,再将培养液滴加于盖玻片边缘,让培养液自行渗入。多余培养液用滤纸吸去。

吸取培养液之前为什么要将培养液摇匀?

使酵母菌均匀分布,减少实验误差。

如果小方格内酵母菌过多,怎么办?

先稀释,后计数

该实验是否需要对照和重复实验?

本实验有前后对照,可不单设对照组。如果担心培养过程中有污染,则需要单设不接种酵母菌的空白对照组。

本实验需要设置重复,避免实验结果的偶然性。

第5天以后,由于营养物质的消耗、pH的改变、有害代谢产物的积累等因素,种内竞争进一步加剧,种群数量减少。

第一章 种群及其动态

第2节 种群数量的变化

问题探讨

讨论

1.填写下表:计算1个细菌在不同时间(单位为min)产生后代的数量。

假设在营养和生存空间没有限制的情况下,某种细菌20min就通过分裂繁殖一代。

时间(min) 20 40 60 80 100 120 140 160 180

分裂次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9

数量(个)

2

4

8

16

32

64

128

256

512

讨论

2. 第n代细菌数量(Nn)的计算公式是?

Nn=2n

×1

3.初始数量为N0个细菌第n代细菌数量(Nn)的计算公式是?

Nn=N0 2n

×

时间(min) 20 40 60 80 100 120 140 160 180

分裂次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9

数量(个)

2

4

8

16

32

64

128

256

512

时间/min

细菌数量 /个

讨论

4.以时间为横坐标,细菌数量为纵坐标,画出细菌的数量增长曲线。

Nn=N0×2n

数学公式

曲线图

直观,但不够精确。

精确,但不够直观。

数学公式和曲线图是比较常见的数学模型表现形式。

通过进一步实验或观察等,对模型进行_____或_____

根据实验数据,用适当的_____形式对事物的性质进行_____

提出合理的_____

一、建构种群增长模型的方法

研究实例

细菌每20min分裂一次,怎样计算细菌繁殖n代后的数量?

资源和生存空间无限多,细菌种群的增长不会受种群密度增加的影响

观察、统计细菌数量,对自己所建立的模型进行检验或修正

Nn代表繁殖n代后细菌数量,n代表繁殖代数

Nn=2n

研究方法

观察现象,提出_____

问题

假设

数学

检验

修正

表达

『资料1』1859年,一位来到澳大利亚定居的英国人在他的农场中放生了24只野兔。让他没有想到的是,一个世纪之后,这24只野兔的后代竟超过6亿只。漫山遍野的野兔不仅与牛羊争食牧草,还啃树皮,造成植被破坏,导致水土流失。后来,人们引入了黏液瘤病毒才使野兔的数量得到控制。

『资料2』 20世纪30年代,人们将环颈雉引入某地一个岛屿。1937-1942年,这个种群增长如图所示。

在理想条件下,如果以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,曲线则大致呈“J”形。这种类型的种群增长称为“J”形增长。

2.适用条件:

食物和空间条件充裕

气候适宜

没有天敌(捕食和寄生天敌)

没有其他竞争物种等

1. “J”形曲线定义

二、种群的“J”型增长

3.适用对象:

①实验室条件下;

②当一个种群刚迁入到一个新的适宜环境的早期阶段 。

那么:t 年后种群数量为是多少?

N0表示种群的起始数量

Nt表示t年后该种群的数量

λ 表示该种群数量是一年前种群数量的倍数

如果:

4.数学模型:

λ>1,种群数量增长

λ=1,种群数量不变

λ<1,种群数量下降

λ=

当年种群数量

前一年种群数量

λ>1

λ=1

λ<1

单位时间内种群数量变化率,即种群在单位时间内净增加的个体数占原来个体总数的比率。

增长率

增长率=

增长速率

增长速率是指单位时间种群增长数量。

种群增长速率就是曲线上通过每一点的切线斜率。

1.下图是调查小组的同学从当地主管部门获得的某物种种群数量的变化图,据此不能得出的结论是 ( )

A.第1~5年间种群呈“J”形增长

B.第20~30年间种群增长率为0

C.到20年时种群的数量最大

D.第15~20年间种群数量不断减少

C

时间/年

2

1.5

1

0.5

0

1

5

10

15

20

25

30

当年种群数量

一年前种群数量

随堂练习

注意:只有当λ>1时且不变时,才能呈“J”形增长。

种群密度增大

死亡率升高

种内竞争

就会加剧

出生率降低

当出生率=死亡率

时,种群增长停止。

三、种群的“S”形增长

思考:如果遇到资源、空间等方面的限制,种群还会呈 “J”形增长吗?

生态学家高斯所做的实验:

单独培养大草履虫,结果如图所示。

①资源和空间有限

②存在天敌和其他竞争的物种。

2.适用条件:

种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定,增长曲线呈“S”形。这种类型的种群增长称为“S”形增长。

1. “S”形曲线定义

一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。

3.K值

①定义

②K值在图形中的表示

请据图分析:该种群的K 值为 。

③同一种群的K 值是固定不变的吗?

K2

环境改善,生存空间增大和资源增多,

K值会增大,否则K值会减小,甚至灭绝。

2.鼠害导致作物减产,蚊、蝇会传播疾病。从环境容纳量的角度思考,

对家鼠等有害动物的控制,应当采取什么措施?

从环境容纳量的角度思考,还可以采取措施降低有害动物种群的环境容纳量。

①将粮食和其他储藏在安全处,断绝或减少它们的食物来源;

②室内采取硬化地面等措施,减少它们挖造巢穴的场所;

③养殖或释放它们的天敌;

④搞好环境卫生等。

4.K值的应用——有害生物防治

P10思考讨论

①野生大熊猫种群数量锐减的关键原因是什么?

野生大熊猫的栖息地遭到破坏,由于食物的减

少和活动范围的缩小,K 值就会变小。

②保护大熊猫的根本措施是什么?

建立自然保护区,给大熊猫更宽广的生活空间,

改善它们的栖息环境,从而提高环境容纳量。

4.K值的应用——野生动物保护

K/2

种群数量在K/2值时,种群增长_______;

最快

种群数量小于K/2值时,种群增长_______;

加快

种群数量大于K/2值时,种群增长_______;

减慢

上图中种群数量为K值的是______________;种群数量为K/2的是___________

D、A、C、B

D’、A’、C’

AB 段:出生率 死亡率,种群数量增加。

B点:出生率与死亡率差值 ,种群增长速率 。

BC段:出生率 死亡率,但差值在减小,种群增长速率 。

C点:出生率 死亡率,种群增长速率为 ,

种群数量达到 ,趋于稳定。

A

B

C

大于

最大

最大

大于

下降

等于

0

最大(K 值)

5.K/2的应用

根据“S”形增长曲线的特点,分析养鱼时要想获得每日最大捕获量,则需要

将鱼群的个体数量控制在哪个数值 如果想要长期获得较大的捕获量,则需

要将鱼群控制在哪个数值

大本P8情境体验

要想获得每日最大捕获量,需要将鱼群的个体数量控制在K值。

如果想要长期获得较大的捕获量,则需要将鱼群数量控制在K/2,既有较大收获量又可保持种群数量高速增长,符合可持续发展的原则。

K/2值

渔业捕捞后的种群数量要在K/2值处

K/2值前防治有害生物,严防达到K/2值处

5.K/2的应用

1.“J”型曲线表明:

2.阴影部分表示:

生物具有过度繁殖的特性

生存斗争中被淘汰的个体,即自然选择。

用达尔文的观点分析。

0

100

200

300

400

1

2

3

4

5

6

7

时间/天

种群数量

食物空间

种内斗争

天敌捕食

传染病等

环境阻力

6.比较“J”形增长与“S”形增长

资源的合理使用可使产量最大化,又不影响资源的持久利用。自然种群增长

呈“S”型曲线。假设种群的K值为200,N表示种群数量,据表分析正确的是 ( )

A.环境阻力对种群增长的影响出现在S4点之后

B.防治蝗虫应在蝗虫数量达到S3点时进行

C.渔业捕捞后需控制剩余量在S3点

D.(K-N)/K值为0.25时,种群增长率最大

曲线上的点 N (K-N)/K

S1 20 0.90

S2 50 0.75

S3 100 0.50

S4 150 0.25

S5 180 0.10

C

随堂练习

在自然界中,有的种群能够在一段时间内维持数量稳定,但是大多数生物种群,种群数量总是在波动之中。

蝗灾、鼠灾、赤潮等就是种群数量爆发增长的结果

某地区东亚飞蝗种群数量的波动

四、种群数量的波动

下降

当种群长久处于不利条件下,种群数量会出现持续性的或急剧的下降。

种群的延续需要有一定的个体数量为基础。

当一个种群数量过少,种群可能会由于近亲繁殖等原因而衰退、消亡。对于那些已经低于种群延续所需的最小种群数量的物种,需要采取有效保护措施进行保护。

消亡

大方格的长和宽各为1mm,深度为0.1mm,即1mm×1mm×0.1mm,其容积为0.1mm3。

培养液中酵母菌种群数量的变化

抽样检测法

大方格

中方格

小方格

16 (中格)×25 (小格)

25(中格)×16(小格)

不管计数室是哪一种构造,其每一大方格都是由16×25=25×16=400个小方格组成。

培养液中酵母菌种群数量的变化

算一算 通常用血球计数板对培养液中酵母菌进行计数,若计数室为1mm×1mm×0.1mm方格,由400个小方格组成。若多次重复计数后,算得每个小方格中平均有5个酵母菌,则10mL该培养液中酵母菌总数有 个。

2×108

5×400÷0.1×1000×10 = 2×108(个/mL)

培养液中酵母菌种群数量的变化

血细胞计数板

先盖盖玻片,再将培养液滴加于盖玻片边缘,让培养液自行渗入。多余培养液用滤纸吸去。

吸取培养液之前为什么要将培养液摇匀?

使酵母菌均匀分布,减少实验误差。

如果小方格内酵母菌过多,怎么办?

先稀释,后计数

该实验是否需要对照和重复实验?

本实验有前后对照,可不单设对照组。如果担心培养过程中有污染,则需要单设不接种酵母菌的空白对照组。

本实验需要设置重复,避免实验结果的偶然性。

第5天以后,由于营养物质的消耗、pH的改变、有害代谢产物的积累等因素,种内竞争进一步加剧,种群数量减少。