第五单元整本书阅读与研讨《乡土中国》课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 第五单元整本书阅读与研讨《乡土中国》课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 534.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-10 10:45:35 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第五单元 整本书阅读与研讨——乡土中国

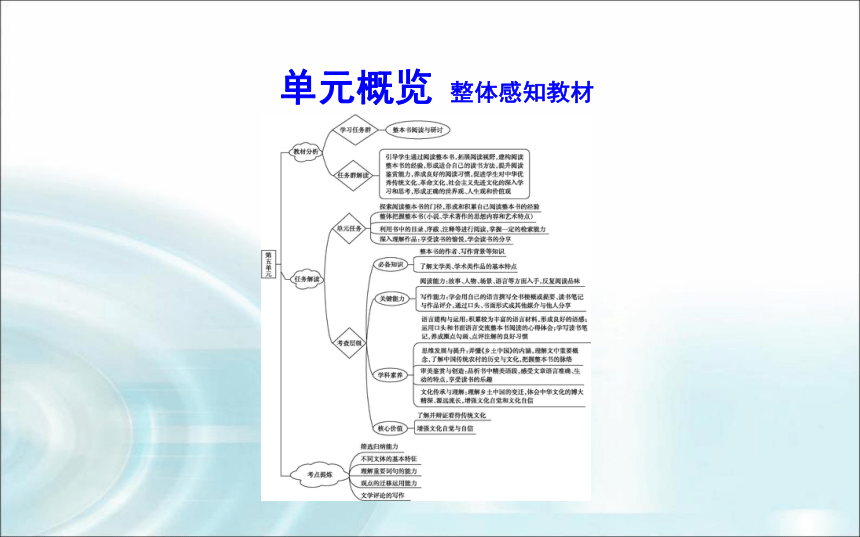

单元概览 整体感知教材

《乡土中国》

学习目标

1.阅读《乡土中国》,了解中国乡土社会的特点,增进对农村传统文化和社会结构的理解,思考中国乡土社会的现代意义和历史局限。

2.理解书中的关键概念,如“礼俗社会”“差序格局”“无讼”“无为政治”等,把握作者的学术观点。在此基础上,分析各篇章之间的内在联系,把握作者的逻辑思路,厘清本书的知识体系。

3.阅读相关评论文章和其他资料,了解本书的学术价值;联系当下社会转型的背景,理解本书的现实意义;学以致用,以书中的理论和分析方法,认识当下乡村社会的巨大变迁。

4.根据阅读目的和关注重点,综合运用精读、略读和浏览的方法,提高阅读整本书的效率;在阅读本书的过程中,注意积累阅读社科类学术著作的经验。

一、作者简介

费孝通(1910—2005),字彝江。江苏吴江人。中国社会学家、人类学家。1935年赴英留学,1938年获伦敦大学哲学博士学位,同年回国。主要著作有《江村经济》《乡土中国》《生育制度》《民族与社会》《行行重行行》《乡土重建》等。其中,《乡土中国》及《生育制度》是学术界公认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的代表作。

阅读准备

二、写作背景

费孝通留学英国伦敦经济政治学院人类学系时,导师乃大名鼎鼎的人类学家马林诺夫斯基教授。马林诺夫斯基对费孝通在国内农村调查的材料很感兴趣,指导他根据这些材料于1938年写成博士论文,即在英国出版的《中国农民生活》(又称《江村经济》)。费孝通回国后,又遵照马林诺夫斯基的嘱咐,在西南联大和云南大学教书的同时,继续在云南农村进行调查。《乡土中国》这本书是在20世纪40年代后期,根据他所讲“乡村社会学”的课程讲义内容整理结集而成的,全书主体共十四篇文章,站在20世纪40年代,了解了那时的作为中国基层社会的乡土中国。一个以农业这种生产方式为基础而产生的聚居,由于聚居,便会有群体间“熟悉”的关系;这种“熟悉”再联结血缘和地缘等因素,乡土社会的结构才会是“差序格局”;因为“熟悉”和“差序格局”,所以维持乡土社会结构的就必然是“礼治秩序”;乡土社会的本色——经验性社会决定乡土社会的变迁是很缓慢的。

三、作品意义

费孝通的《乡土中国》是一本运用社会学和人类文化学的比较研究方法分析中国传统基层社会的著作,其目的是回答“作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会”这个问题。在著作中,作者从宏观的角度审视整个社会,分析社会的整体架构,同时运用深刻而又形象鲜明的比喻,深入浅出地对一些现象或理论进行解释,从多个层面对传统基层社会做了深入地剖析,提出了一系列具有启发性的概念和范畴,并从功能主义的视角出发阐释了这些现象产生的原因和现实的功能,不仅为我们理解整个中国传统社会的结构和秩序提供了重要的理论资源,而且对我们的文学创作及对文学作品的理解提供了理论依据和参考,具有非常丰富的价值。

四、内容归纳

1.主要内容

《乡土中国》的内容具体地说是费孝通先生在20世纪40年代后期在西南联大和云南大学所讲“乡村社会学”的课程讲义中整理出来的一部分,包括14篇论文:《乡土本色》《文字下乡》《再论文字下乡》《差序格局》《系维着私人的道德》《家族》《男女有别》《礼治秩序》《无讼》《无为政治》《长老统治》《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》。

2.各篇简介

第一篇 《乡土本色》,开宗明义,点明中国社会的乡土性的原因及特点。在这一篇中,作者从中国社会的“乡土性”切入,探讨了乡下人的“土气”所涉及的“信用”及中国乡土社会发展的农业基础。更为重要的是,从社会学的角度提出了礼俗社会和法理社会两种不同性质的社会。在这里礼俗社会指的是“熟悉人”的社会,是带有乡土性的;法理社会则是“陌生人”的社会,是“机械的团结”。通过这两种社会的比较,赞扬了乡土社会的“本色”——土气。

第二篇 《文字下乡》,从文字的产生与功用的角度说明在乡土社会里,文字语言相比于“特殊语言”(包括表情、肢体动作等)所天生固有的局限性,从而反思文字下乡运动的现实可操作性和必要性。

第三篇 《再论文字下乡》,从时间格局中说明乡土社会没有文字发展的土壤,同时为被指作“愚”的乡下人做辩护。

第四篇 《差序格局》,阐明了差序格局这一全新的概念,并与西方的团体格局做比较。介绍了中国乡土社会中“以己为中心”(石子投入水中的波纹)的深受儒家文化影响的差序格局。

第五篇 《系维着私人的道德》,中国差序格局下,缺乏团体道德,指出道德体系中最大的特点——私。

第六篇 《家族》,区别了“家”与“家族”,并具体论述了它们的结构、原则及功能。与西方国家相比,中国的家族主轴是纵的,而夫妻成了配轴。

第七篇 《男女有别》,阐述了中西方两种截然不同的家庭爱情观,探讨了中国传统感情定向的基本问题,用两种文化模式的对比分析了乡土社会男女隔阂的原因。

第八篇 《礼治秩序》,说明了“礼”作为一种行为规范在乡土社会中的必要性和重要性,礼治社会中人们主动地服从于成规。

第九篇 《无讼》,点明了中国在从乡土社会蜕变的过程中,法治秩序与礼治秩序的矛盾,现行的司法制度在乡下产生了很多的副作用。

第十篇 《无为政治》,论述了社会冲突中的“横暴权力”与社会合作中的“同意权力”,但在农业性的乡土社会中“无为”的政治是最现实也是最理想的。

第十一篇 《长老统治》,指明在中国传统乡土社会的权力结构中,与“横暴权力”和“同意权力”并存的还有教化性的权力,中国政治性质用民主或不民主形容都是不合适的,于是作者使用了“长老统治”一词。

第十二篇 《血缘和地缘》,说明了血缘是身份社会的基础,而地缘是契约社会的基础,在亲密的血缘社会中契约是很难生存的。

第十三篇 《名实的分离》,论述了在长老统治下,注释的变动方式可以引起名实之间的极大分离。承接第十、十一篇,引出第四种权力——时势权力。

第十四篇 《从欲望到需要》,详细区分了欲望和需要,在乡土社会中自然已经做好选择,人们只需靠经验按欲望去行事,而城市却不然。

阅读活动

答案:(示例)第一篇主旨:乡土社会的本色是“土气”,由此产生了生于斯、死于斯的熟悉的社会模式。

第二篇主旨:乡土社会是熟悉社会、面对面社区,从空间角度看不需要文字。

第三篇主旨:乡土社会是熟悉社会、安定社会,从时间角度看不需要文字。

前三篇的联系:乡土社会“土气”的本色决定了其不需要文字的文化特点。

前三篇在全书中的地位、作用:前三篇是全书论证的起点、基础。

学习任务一 逐篇细读,深入理解

活动一 阅读第一至第三篇,完成如下任务。

摘抄出各篇的论点句,概括每篇的主旨,思考前三篇之间的联系及在全书中的地位、作用。

答案:差序格局:乡土社会的结构模式;主张自我主义;系维着私人的道德;群己关系是相对的,具有伸缩性;依靠“礼”维持这一格局。

团体格局:西洋社会的结构模式;各团体的人对于团体的关系是相对的;人人平等,一视同仁;团体界限分明;依靠“法”维持这一格局。

活动二 阅读第四至第十一篇,完成如下任务。

1.分别总结“差序格局”与“团体格局”的概念内涵。

2.阅读第四篇至第八篇的内容,思考:按照内容这几篇应如何分类,并说明理由。

答案:(示例)第一种分类方式:第四、五篇为一组,从群己关系看乡土社会的结构格局是差序格局,维持私人道德;第六、七篇为一组,阐述乡土社会的社群特点是事业社群;第八篇为一组,阐述乡土社会的道德规范特点是礼治社会。

第二种分类方式:第四、五、六、七篇为一组,差序格局的社会结构模式导致了思想上大家系维着私人的道德,社群上是以家族为单位的事业社群,情感上男女有别;第八篇为一组,说明礼治社会有效保障差序格局的社会结构模式。

第三种分类方式:第四篇为一组,第五、六、七、八篇为一组,其中第五、六、七、八篇都是围绕第四篇差序格局展开论证的。

第四种分类方式:每一篇都单独成为一组。当然,还可以把五篇不分组或合成一组。

活动三 阅读第十二至第十四篇,完成如下任务。

解读“地缘不过是血缘的投影”这句话。

答案:这句话是说在稳定的社会中,血缘和地缘密不可分。生,也就是血,决定了他的地,即使迁移到他地,也难以摆脱血缘的影响,如我们身处甲地,但习惯上把我们的籍贯说成父母所在的乙地。

血缘与地缘的分离只能发生在变化的、流动的社会中,如一些没有血缘关系的人结成一个地方社群,他们之间的联系是纯粹的地缘,这个时候,血缘与地缘分离了,而不是在稳定的社会中所谓“血缘的空间投影”。

学习任务二 关注“问题”,学以致用

活动 学写读书笔记。

阅读完《乡土中国》后,请针对全书或者某一篇内容,写一则心得式读书笔记。

[写作示例]

读《乡土中国》有感

刘紫霞

为什么说乡土中国 我的理解是“民以食为天”。中国自古以来就以农耕文明为傲,生活在广阔的农村的土地上,农民们倾情地付出,离开农村出门打工的年轻人也会对自己的故乡产生一份浓浓的情意,也会对自己的家乡有所挂恋。而作者笔下的乡土社会则是对中国基层的这样一个群体及基层社会的主要特征的描写。它较为全面地展现了中国基层社会的面貌及生活的方方面面。

他认为静止是乡土社会的特点,因为乡土社会过得比现代社会慢,在城市现代化的快速发展中,乡土社会仿佛变得漫长起来,无论是从发展还是从生活节奏上来说,乡土社会的人们更加懂得如何生活。同时乡土社会也是一个安定的社会,而这种安定是相对的,是指变得慢。

那么乡下人为什么都十分羞于读书,原来,乡下人的生存空间是熟人间的团体,这个特殊团体之间传情达意的工具是表情、动作、声音等,文字在熟人之间是多余的,甚至会受到异时异地的“困扰”。同时乡下人也会通过打招呼的方式来进行交流,就比如每逢春节当我回家过年的时候,看见爷爷和村民们打招呼的时候都是从很远的地方开始打招呼,我记得有次盛夏的中午,爷爷通过一声呼唤判断出来那一个声音就是刘爷爷的声音,我很好奇爷爷怎么会分辨出来,原来爷爷对他已经非常地熟悉和了解了。

而书中讲到的男女有别是认定男女间不必求同,在生活上加以隔离。这种隔离非但是有形的,所谓男女授受不亲,而且是心理上的,男女只能在一定行为规则上经营分工合作的经济和生育的事业,他们不向对方希望心理上的契合。

我认为对于当代社会这本书的意义也是比较深远的,当今中国的发展离不开以前的世界,离不开以前的社会,只有了解到你自己的根,你才可以更好地向前和更好地发展,因为无论是乡土社会还是现代社会都是社会,而这本书可以帮助我们从两个不同的社会出发,找出它们之间的不同点,这样才可以更好地发展。

第五单元 整本书阅读与研讨——乡土中国

单元概览 整体感知教材

《乡土中国》

学习目标

1.阅读《乡土中国》,了解中国乡土社会的特点,增进对农村传统文化和社会结构的理解,思考中国乡土社会的现代意义和历史局限。

2.理解书中的关键概念,如“礼俗社会”“差序格局”“无讼”“无为政治”等,把握作者的学术观点。在此基础上,分析各篇章之间的内在联系,把握作者的逻辑思路,厘清本书的知识体系。

3.阅读相关评论文章和其他资料,了解本书的学术价值;联系当下社会转型的背景,理解本书的现实意义;学以致用,以书中的理论和分析方法,认识当下乡村社会的巨大变迁。

4.根据阅读目的和关注重点,综合运用精读、略读和浏览的方法,提高阅读整本书的效率;在阅读本书的过程中,注意积累阅读社科类学术著作的经验。

一、作者简介

费孝通(1910—2005),字彝江。江苏吴江人。中国社会学家、人类学家。1935年赴英留学,1938年获伦敦大学哲学博士学位,同年回国。主要著作有《江村经济》《乡土中国》《生育制度》《民族与社会》《行行重行行》《乡土重建》等。其中,《乡土中国》及《生育制度》是学术界公认的中国乡土社会传统文化和社会结构理论研究的代表作。

阅读准备

二、写作背景

费孝通留学英国伦敦经济政治学院人类学系时,导师乃大名鼎鼎的人类学家马林诺夫斯基教授。马林诺夫斯基对费孝通在国内农村调查的材料很感兴趣,指导他根据这些材料于1938年写成博士论文,即在英国出版的《中国农民生活》(又称《江村经济》)。费孝通回国后,又遵照马林诺夫斯基的嘱咐,在西南联大和云南大学教书的同时,继续在云南农村进行调查。《乡土中国》这本书是在20世纪40年代后期,根据他所讲“乡村社会学”的课程讲义内容整理结集而成的,全书主体共十四篇文章,站在20世纪40年代,了解了那时的作为中国基层社会的乡土中国。一个以农业这种生产方式为基础而产生的聚居,由于聚居,便会有群体间“熟悉”的关系;这种“熟悉”再联结血缘和地缘等因素,乡土社会的结构才会是“差序格局”;因为“熟悉”和“差序格局”,所以维持乡土社会结构的就必然是“礼治秩序”;乡土社会的本色——经验性社会决定乡土社会的变迁是很缓慢的。

三、作品意义

费孝通的《乡土中国》是一本运用社会学和人类文化学的比较研究方法分析中国传统基层社会的著作,其目的是回答“作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会”这个问题。在著作中,作者从宏观的角度审视整个社会,分析社会的整体架构,同时运用深刻而又形象鲜明的比喻,深入浅出地对一些现象或理论进行解释,从多个层面对传统基层社会做了深入地剖析,提出了一系列具有启发性的概念和范畴,并从功能主义的视角出发阐释了这些现象产生的原因和现实的功能,不仅为我们理解整个中国传统社会的结构和秩序提供了重要的理论资源,而且对我们的文学创作及对文学作品的理解提供了理论依据和参考,具有非常丰富的价值。

四、内容归纳

1.主要内容

《乡土中国》的内容具体地说是费孝通先生在20世纪40年代后期在西南联大和云南大学所讲“乡村社会学”的课程讲义中整理出来的一部分,包括14篇论文:《乡土本色》《文字下乡》《再论文字下乡》《差序格局》《系维着私人的道德》《家族》《男女有别》《礼治秩序》《无讼》《无为政治》《长老统治》《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》。

2.各篇简介

第一篇 《乡土本色》,开宗明义,点明中国社会的乡土性的原因及特点。在这一篇中,作者从中国社会的“乡土性”切入,探讨了乡下人的“土气”所涉及的“信用”及中国乡土社会发展的农业基础。更为重要的是,从社会学的角度提出了礼俗社会和法理社会两种不同性质的社会。在这里礼俗社会指的是“熟悉人”的社会,是带有乡土性的;法理社会则是“陌生人”的社会,是“机械的团结”。通过这两种社会的比较,赞扬了乡土社会的“本色”——土气。

第二篇 《文字下乡》,从文字的产生与功用的角度说明在乡土社会里,文字语言相比于“特殊语言”(包括表情、肢体动作等)所天生固有的局限性,从而反思文字下乡运动的现实可操作性和必要性。

第三篇 《再论文字下乡》,从时间格局中说明乡土社会没有文字发展的土壤,同时为被指作“愚”的乡下人做辩护。

第四篇 《差序格局》,阐明了差序格局这一全新的概念,并与西方的团体格局做比较。介绍了中国乡土社会中“以己为中心”(石子投入水中的波纹)的深受儒家文化影响的差序格局。

第五篇 《系维着私人的道德》,中国差序格局下,缺乏团体道德,指出道德体系中最大的特点——私。

第六篇 《家族》,区别了“家”与“家族”,并具体论述了它们的结构、原则及功能。与西方国家相比,中国的家族主轴是纵的,而夫妻成了配轴。

第七篇 《男女有别》,阐述了中西方两种截然不同的家庭爱情观,探讨了中国传统感情定向的基本问题,用两种文化模式的对比分析了乡土社会男女隔阂的原因。

第八篇 《礼治秩序》,说明了“礼”作为一种行为规范在乡土社会中的必要性和重要性,礼治社会中人们主动地服从于成规。

第九篇 《无讼》,点明了中国在从乡土社会蜕变的过程中,法治秩序与礼治秩序的矛盾,现行的司法制度在乡下产生了很多的副作用。

第十篇 《无为政治》,论述了社会冲突中的“横暴权力”与社会合作中的“同意权力”,但在农业性的乡土社会中“无为”的政治是最现实也是最理想的。

第十一篇 《长老统治》,指明在中国传统乡土社会的权力结构中,与“横暴权力”和“同意权力”并存的还有教化性的权力,中国政治性质用民主或不民主形容都是不合适的,于是作者使用了“长老统治”一词。

第十二篇 《血缘和地缘》,说明了血缘是身份社会的基础,而地缘是契约社会的基础,在亲密的血缘社会中契约是很难生存的。

第十三篇 《名实的分离》,论述了在长老统治下,注释的变动方式可以引起名实之间的极大分离。承接第十、十一篇,引出第四种权力——时势权力。

第十四篇 《从欲望到需要》,详细区分了欲望和需要,在乡土社会中自然已经做好选择,人们只需靠经验按欲望去行事,而城市却不然。

阅读活动

答案:(示例)第一篇主旨:乡土社会的本色是“土气”,由此产生了生于斯、死于斯的熟悉的社会模式。

第二篇主旨:乡土社会是熟悉社会、面对面社区,从空间角度看不需要文字。

第三篇主旨:乡土社会是熟悉社会、安定社会,从时间角度看不需要文字。

前三篇的联系:乡土社会“土气”的本色决定了其不需要文字的文化特点。

前三篇在全书中的地位、作用:前三篇是全书论证的起点、基础。

学习任务一 逐篇细读,深入理解

活动一 阅读第一至第三篇,完成如下任务。

摘抄出各篇的论点句,概括每篇的主旨,思考前三篇之间的联系及在全书中的地位、作用。

答案:差序格局:乡土社会的结构模式;主张自我主义;系维着私人的道德;群己关系是相对的,具有伸缩性;依靠“礼”维持这一格局。

团体格局:西洋社会的结构模式;各团体的人对于团体的关系是相对的;人人平等,一视同仁;团体界限分明;依靠“法”维持这一格局。

活动二 阅读第四至第十一篇,完成如下任务。

1.分别总结“差序格局”与“团体格局”的概念内涵。

2.阅读第四篇至第八篇的内容,思考:按照内容这几篇应如何分类,并说明理由。

答案:(示例)第一种分类方式:第四、五篇为一组,从群己关系看乡土社会的结构格局是差序格局,维持私人道德;第六、七篇为一组,阐述乡土社会的社群特点是事业社群;第八篇为一组,阐述乡土社会的道德规范特点是礼治社会。

第二种分类方式:第四、五、六、七篇为一组,差序格局的社会结构模式导致了思想上大家系维着私人的道德,社群上是以家族为单位的事业社群,情感上男女有别;第八篇为一组,说明礼治社会有效保障差序格局的社会结构模式。

第三种分类方式:第四篇为一组,第五、六、七、八篇为一组,其中第五、六、七、八篇都是围绕第四篇差序格局展开论证的。

第四种分类方式:每一篇都单独成为一组。当然,还可以把五篇不分组或合成一组。

活动三 阅读第十二至第十四篇,完成如下任务。

解读“地缘不过是血缘的投影”这句话。

答案:这句话是说在稳定的社会中,血缘和地缘密不可分。生,也就是血,决定了他的地,即使迁移到他地,也难以摆脱血缘的影响,如我们身处甲地,但习惯上把我们的籍贯说成父母所在的乙地。

血缘与地缘的分离只能发生在变化的、流动的社会中,如一些没有血缘关系的人结成一个地方社群,他们之间的联系是纯粹的地缘,这个时候,血缘与地缘分离了,而不是在稳定的社会中所谓“血缘的空间投影”。

学习任务二 关注“问题”,学以致用

活动 学写读书笔记。

阅读完《乡土中国》后,请针对全书或者某一篇内容,写一则心得式读书笔记。

[写作示例]

读《乡土中国》有感

刘紫霞

为什么说乡土中国 我的理解是“民以食为天”。中国自古以来就以农耕文明为傲,生活在广阔的农村的土地上,农民们倾情地付出,离开农村出门打工的年轻人也会对自己的故乡产生一份浓浓的情意,也会对自己的家乡有所挂恋。而作者笔下的乡土社会则是对中国基层的这样一个群体及基层社会的主要特征的描写。它较为全面地展现了中国基层社会的面貌及生活的方方面面。

他认为静止是乡土社会的特点,因为乡土社会过得比现代社会慢,在城市现代化的快速发展中,乡土社会仿佛变得漫长起来,无论是从发展还是从生活节奏上来说,乡土社会的人们更加懂得如何生活。同时乡土社会也是一个安定的社会,而这种安定是相对的,是指变得慢。

那么乡下人为什么都十分羞于读书,原来,乡下人的生存空间是熟人间的团体,这个特殊团体之间传情达意的工具是表情、动作、声音等,文字在熟人之间是多余的,甚至会受到异时异地的“困扰”。同时乡下人也会通过打招呼的方式来进行交流,就比如每逢春节当我回家过年的时候,看见爷爷和村民们打招呼的时候都是从很远的地方开始打招呼,我记得有次盛夏的中午,爷爷通过一声呼唤判断出来那一个声音就是刘爷爷的声音,我很好奇爷爷怎么会分辨出来,原来爷爷对他已经非常地熟悉和了解了。

而书中讲到的男女有别是认定男女间不必求同,在生活上加以隔离。这种隔离非但是有形的,所谓男女授受不亲,而且是心理上的,男女只能在一定行为规则上经营分工合作的经济和生育的事业,他们不向对方希望心理上的契合。

我认为对于当代社会这本书的意义也是比较深远的,当今中国的发展离不开以前的世界,离不开以前的社会,只有了解到你自己的根,你才可以更好地向前和更好地发展,因为无论是乡土社会还是现代社会都是社会,而这本书可以帮助我们从两个不同的社会出发,找出它们之间的不同点,这样才可以更好地发展。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读