写景散文复习(24页)

图片预览

文档简介

八年级上册期中复习 写景散文阅读复习(2课时)

课前准备:

复习第三单元中的写景散文

相关课程标准:

“欣赏文学作品,能有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示”“对作品的思想感情倾向,能联系文化背景做出自己的评判”“对作品中感人的情景和形象,能说出自己的体验”“品味作品中富于表现力的语言”。

复习目标:

1.复习所学写景散文的主要内容,了解写景散文阅读的重点。

2.分析阅读理解的考察题目,明确写景散文试题的考察要点。

3.练习写景散文阅读题目,提高写景散文阅读理解的能力。

评价任务:

能概括文章景物的特点,体会作者的独特情感。

能把握文章的写作思路写作手法,并比较异同。

能够品味作品中富于表现力的语言,理解句子含义和作用。

教学过程

第一课时

一 导入复习:

如果说散文是美文,那最能充分体现散文美质的恐怕要算写景状物这一类散文了。这类散文是最具美景美意、诗情画意的,因而也是最受读者青睐的一类。古往今来,那些脍炙人口的散文名篇,大多是这类写景散文。如:《小石潭记》、《绿》等。请同学们回顾第三单元我们所学的写景散文有哪些?我们共同复习写景散文的阅读。

生整理:《小石潭记》《黄果树瀑布》《绿》《游记小品两篇》《白洋潮》《钱塘江的夜潮》

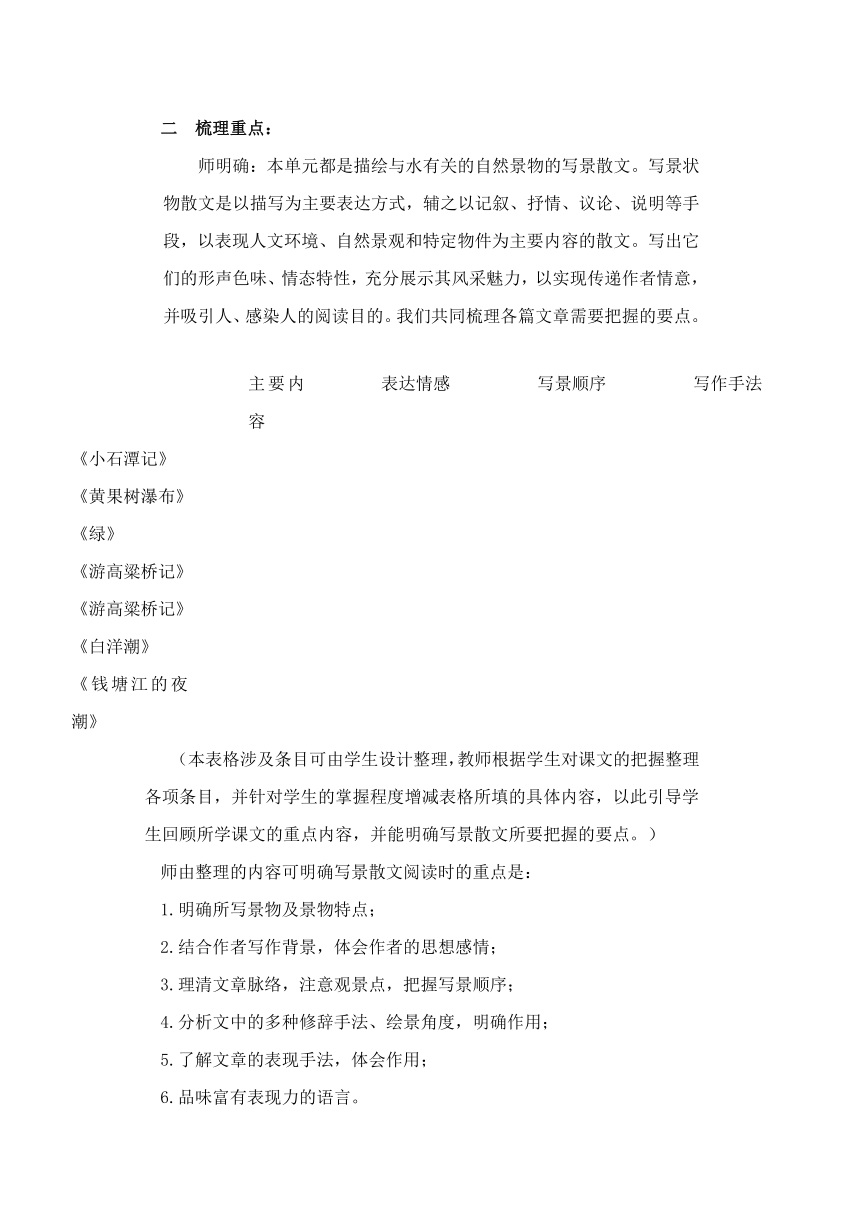

二 梳理重点:

师明确:本单元都是描绘与水有关的自然景物的写景散文。写景状物散文是以描写为主要表达方式,辅之以记叙、抒情、议论、说明等手段,以表现人文环境、自然景观和特定物件为主要内容的散文。写出它们的形声色味、情态特性,充分展示其风采魅力,以实现传递作者情意,并吸引人、感染人的阅读目的。我们共同梳理各篇文章需要把握的要点。

主要内容

表达情感

写景顺序

写作手法

《小石潭记》

《黄果树瀑布》

《绿》

《游高粱桥记》

《游高粱桥记》

《白洋潮》

《钱塘江的夜潮》

(本表格涉及条目可由学生设计整理,教师根据学生对课文的把握整理各项条目,并针对学生的掌握程度增减表格所填的具体内容,以此引导学生回顾所学课文的重点内容,并能明确写景散文所要把握的要点。)

师由整理的内容可明确写景散文阅读时的重点是:

明确所写景物及景物特点;

结合作者写作背景,体会作者的思想感情;

理清文章脉络,注意观景点,把握写景顺序;

分析文中的多种修辞手法、绘景角度,明确作用;

了解文章的表现手法,体会作用;

品味富有表现力的语言。

三 阅读练习:

写景散文的阅读要点也就是阅读理解的考点,我们练习具体的阅读理解题目。

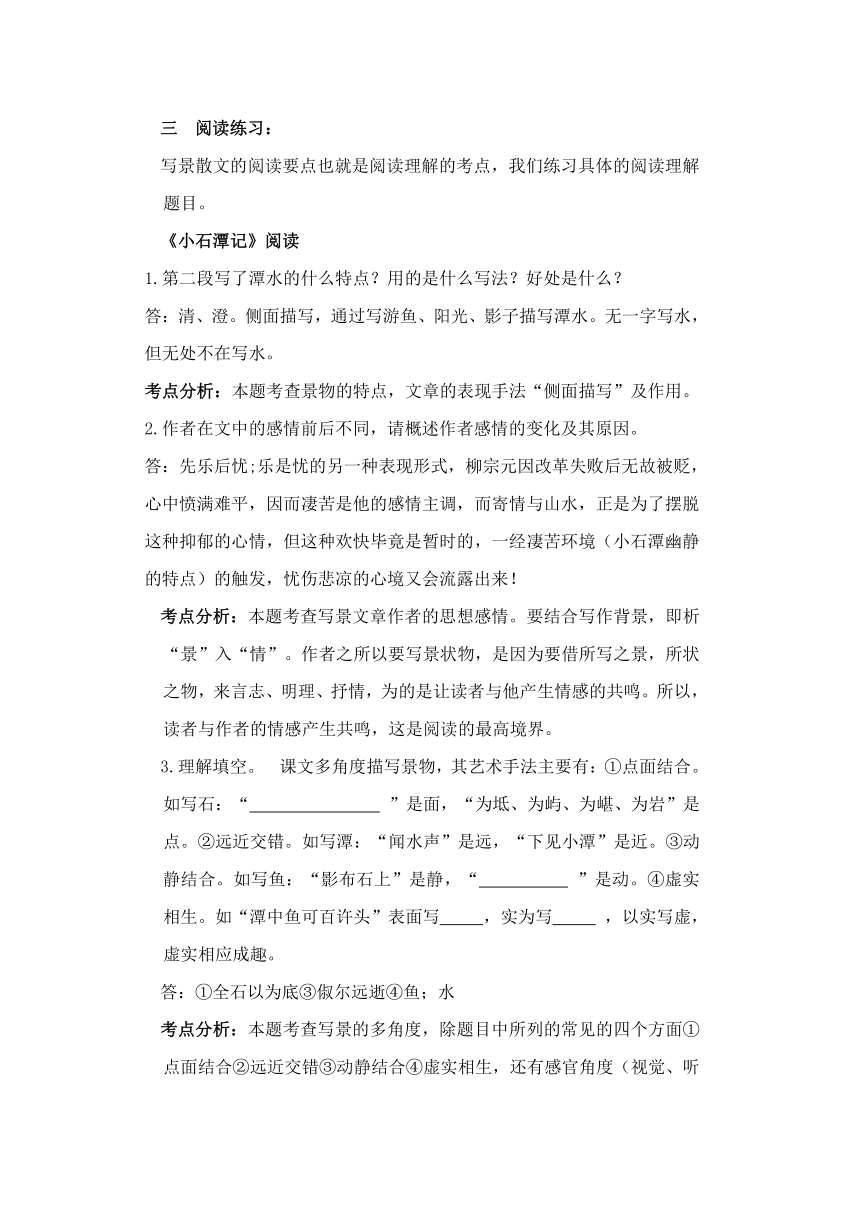

《小石潭记》阅读

1.第二段写了潭水的什么特点?用的是什么写法?好处是什么?

答:清、澄。侧面描写,通过写游鱼、阳光、影子描写潭水。无一字写水,但无处不在写水。

考点分析:本题考查景物的特点,文章的表现手法“侧面描写”及作用。

2.作者在文中的感情前后不同,请概述作者感情的变化及其原因。

答:先乐后忧;乐是忧的另一种表现形式,柳宗元因改革失败后无故被贬,心中愤满难平,因而凄苦是他的感情主调,而寄情与山水,正是为了摆脱这种抑郁的心情,但这种欢快毕竟是暂时的,一经凄苦环境(小石潭幽静的特点)的触发,忧伤悲凉的心境又会流露出来!

考点分析:本题考查写景文章作者的思想感情。要结合写作背景,即析“景”入“情”。作者之所以要写景状物,是因为要借所写之景,所状之物,来言志、明理、抒情,为的是让读者与他产生情感的共鸣。所以,读者与作者的情感产生共鸣,这是阅读的最高境界。

3.理解填空。 课文多角度描写景物,其艺术手法主要有:①点面结合。如写石:“ ”是面,“为坻、为屿、为嵁、为岩”是点。②远近交错。如写潭:“闻水声”是远,“下见小潭”是近。③动静结合。如写鱼:“影布石上”是静,“ ”是动。④虚实相生。如“潭中鱼可百许头”表面写 ,实为写 ,以实写虚,虚实相应成趣。

答:①全石以为底③俶尔远逝④鱼;水

考点分析:本题考查写景的多角度,除题目中所列的常见的四个方面①点面结合②远近交错③动静结合④虚实相生,还有感官角度(视觉、听觉、触觉、味觉等。)

本文采用“移步换景”的手法,请理出文中移了哪些“步”?

答:小丘西行百二十步,下见小潭,潭西南而望,坐潭上,乃记之而去

考点分析:本题考查角度是写景的顺序,也是游记散文常有的顺序“游览的先后顺序”。题目就是帮助我们找出文中的关键词语,明确作者的观景点。如题:作者是站在小石潭的东岸来观赏景物的,这可从文中“ ”和 “ ”两个句子得到印证。

比较阅读:(菏泽市2008年 )

【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。 潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。 坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。 ——柳宗元《小石潭记》

【乙】道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵两岸,悉皆怪石,欹(qī)嵌盘屈,不可名状。清流触石,洄悬激注。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。而置州以来,无人赏爱;徘徊溪上,为之怅然! ——元结《右溪记》

1.两文各写出了水怎样的特点,分别运用了什么描写方法?

答:甲文:清澈透明,侧面描写 乙文:水流湍急,正面描写 2.两文在写法上有什么共同点?试举一例说明。

答:借景抒情 例如甲文借描写小石潭的幽美、凄寒,表达了作者孤寂悲凉的心境。

考点分析:本题考查比较阅读,这也是本地教材的特点及中考试题趋势。比较的内容可以是阅读要点的各方面,本题主要比较了写作手法,其中涉及到写景散文的抒情方式是什么?备选答案有借景抒情、寓情于景、托物言志等抒情方式。

《黄果树瀑布》阅读

阅读文章第四段回答问题

下列修辞手法在文段中都得到使用的一项是( )

A.比喻、拟人、排比、夸张 B.比喻、反复、排比、双关

C.拟人、对偶、引用、夸张 D.拟人、对偶、反复、双关

答:A

考点分析:本题考查多种修辞手法。常用的修辞手法比喻、比拟、夸张、借代、设问、反问、对偶、排比等修辞手法。

2.这段描写按照由 到 的顺序,表现了黄果树瀑布的 态美,抓住了自己的感受,分别从 、 、 几个感官角度来写。

答:远 近 动 视觉 听觉 触觉

考点分析:本题考查写景的多角度和写景顺序。顺序的判断要根据一些表示地点、方位变化的词句,如“越走越近”等。

文中“呼吸着水声,呼吸着潮湿”中“呼吸”能否换为“听”和“感受”,为什么?

答:不能,因为动作的发出者是每一个毛孔,两个“呼吸”以对句的形式表现了我与水的无比亲近,是用生命去体验感受瀑布的声音和潮湿的。

考点分析:本题考查的是品味富有表现力的语言。一方面要注意动作的发出者,这是作者独特的体验。另一面要体会“呼吸”一词的表达作用。

文中“干瘪的概念”指的是什么?“复活”的瀑布是什么样的?

答:“干瘪的概念”指图片上的黄果树瀑布,它是没有空间、质量、空气和细节的,仅仅是祖国的骄傲这一概念的所指;复活的是一个鲜活的、奔腾不息的,可以听、可以看、可以摸的黄果树瀑布。

考点分析:本题考查的是对文章内容整体的把握。要联系全文来回答。只有整体感悟才能高屋建瓴,前后贯通,把住文脉,在此基础上分析形象才能全面完整。所以,阅读写景状物散文时,应尽可能地了解有关文章全局性的问题,全面把握作者笔下的景、物等形象的形、声、色、味、情态特征以及其内在蕴涵的道理、情感等。这些都是阅读好此类文章的根本。

仿写句子:那悬挂在高原上的大瀑布,犹如

答:示例,一条从天而降的舞动的巨练。

考点分析:本题考查的是语言运用,这类题是阅读试题中的新型考点,出题者创造性地将基础知识中的语言运用题移植到阅读材料之中。我们在试题中常见的是具体环境中的语言运用。经过移植就不只是让考生运用某种语言模式写话、而是成为一种读写结合的题型,既考查对材料的品味、分析、提炼的能力,又考查语言运用的能力。

文章开头两段为什么写自己“并不特别激动”,还产生无聊之感?

答:一是表达作者的真实思想,二是为了引出后面的主体内容,并构成强烈的对比,突出作者的情趣和感受,三是从阅读效果来说是“欲擒故纵”手法,引起读者的期待。

考点分析:本题考查的是写作手法及其作用。

《绿》阅读

1.本文的“文眼”是:

答:“我惊诧于梅雨潭的绿了”

考点分析:本题考查的是体会作者表达的情感。阅读时要抓住标题,不能放过开头和结尾;文中如有议论、抒情的语句,应引起重点注意,这些语句往往就是文章的主旨;把握文章中的关键性语句,或者反复出现的句子,揣摩作者的写作意图;分析层与层之间的关系,既不能孤立地看待某一个段落,更不能漏掉某一段的内容,要把中心思想概括得准确、完整。

2.对下面加点的词语运用上的好处的揣摩,不恰当的一项是( )

a 这个亭踞在突出的一角的岩石上,上下都是空空儿的——“踞”,用比拟的手法将亭子写活了,突出了亭子的高居之势,给人以凌空突起之感。

b 仿佛一只苍鹰展着翼翅浮在天宇中一般——“浮”与“苍鹰展着翼翅”搭配,不及“飞翔”好。

c 三面都是山,像半个环拥着;人如在井底了——“拥”字是以拟人的手法写三面有山,形象生动。

d 梅雨潭闪闪的绿色招引着我们——“招引”一词是拟人写法,将“我”急于要领略梅雨潭的绿的急切心情形象的表达出来了。

答:B(本题是语言的品味赏析)

3.对下列语段加以分析,说一说它们的修辞效果。

那醉人的绿呀!仿佛一张极大极大的荷叶铺着,满是奇异的绿呀。我想张开两臂抱住她;但这是怎样一个妄想呀。——站在水边,望到那面,居然觉着有些远呢!这平铺着、厚积着的绿,着实可爱。她松松的皱缬着,像少妇拖着的裙幅;她滑滑的明亮着,像涂了“明油”一般,有鸡蛋清那样软,那样嫩;她又不杂些尘滓,宛然一块温润的碧玉,只清清的一色——但你却看不透她!

答:形象的比喻从不同的角度来描绘梅雨潭的绿,这里把滑滑、明亮的水光比喻成鸡蛋清,表现出梅雨潭的绿柔软、鲜嫩的特点,多层次的比喻,从外观到内心感受,从质感到厚重感使其醉人的特点有了充分形象的展示。

考点分析:本题考查修辞手法的作用。比喻的作用是化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体;比拟的作用是色彩鲜明,描绘形象,表意丰富;夸张的作用是提示本质,给人以启示,烘托气氛,增加感染力,增强联想,营造气氛;借代的作用是以实代虚,以奇代正,以事代情;设问的作用是引人注意,启发思考,增加行文变化;反问的作用是加强语气,增强力量和感情;对偶的作用是便于吟诵,便于记忆,有音乐美,抒情酣畅;排比的作用是内容集中,增强气势,节奏鲜明,长于抒情。当然,这些作用还要结合文章的内容来分析,不要过于死板。

4.“我曾见过北京什刹海拂地的绿杨,脱不了鹅黄的底子,似乎太淡了。我又曾见过杭州虎跑寺近旁高峻而深密的“绿壁”,丛叠着无穷的碧草与绿叶的,那又似乎太浓了。其余呢,西湖的波太明了。秦淮河的又太暗了。”

你认为上面一段话,在文中起到了怎样的作用?

答:用一连串的比较特别是极端化、情绪化地表现了梅雨潭的绿明暗适度、浓淡相宜、绿得恰到好处的特点。

考点分析:本题考查的是写作手法及其作用。

5.本文作者写景的立足点有几个?观察角度分别是什么?

答:山边、亭边、潭边,仰视、平视、俯视。

考点分析:本题考查的是写景的观景点。要注意抓住关键词。

拓展阅读

内容和感情

袁宏道和袁中道的文章都写了高梁桥,侧重点有什么不同?为何所写景致和感受却大相径庭,原因是什么?

古人眼中惊天动地的钱塘江潮为何在钟敬文眼中不过如此?

写作手法

1.《白洋潮》《钱塘江的夜潮》结尾在写法上有什么共同之处?

2.找出《游高梁桥记》(袁宏道)和《白洋潮》中运用侧面烘托的语句。

(拓展阅读的内容可作为检测练习,不再一一对应分析了。)

第二课时

一 回顾导入

写景散文考察的几方面在做题时可遵循的方法大致如下:

(一)整体感悟。

整体感悟的方法有三:首先,作者的语言形成过程,就是作者的情感表露过程,文章的言与意是水乳交融的,是密不可分的,我们可通过阅读文章语言,初步感受其内容。其次,是将自己的生活世界和情感世界与文章的内容联系起来。只有这样,我们才能表现出不同的情感世界,不同的认知水平,不同的情感态度,避免千篇一律的肢解分析与千人一面的阅读结果。再次,文章的语言具备了使读者进行整体认读和理解的优势。我们应该遵循“整体——部分——整体”的思路,从整合出发到整合终结。

1.概括内容

对于文章内容的考察往往是整体感知的首要环节,也是进一步理解文章的关键所在。主要题型有:①通读全文概括主要内容。②提炼相关信息,根据提示语填空。③抓住主要词句,梳理思路。答好这类题的关键在于现抓主要信息,在根据框架酌情补充。

其方法主要有如下几种:①提取法。即提取文中的中心句、主旨句、结论,将其摘取出来,作为概括性文字。这种方法既适于那些要求用原文语句答题的题目,又适于要求对内容、主旨进行概括的题目。②组合法。即组合文中的关键性语句或关键性的词语来进行概括。这种方法适于内容基本清晰,重点语句比较突出而全文的中心句、关键语句等不太突出的文章。组合的视点要放在文章总说段的主干之上、文章各个层次的起始句以及文中反复出现的语句之上。③自写法。即基本上用自己的语言或完全用自己的语言进行概括。这在很多情况下是进行概括的最重要的方法。适用于那些提炼文章中心、概括文章风格、概括作者观点、给文章加上标题等方面的概括性题目。答题时应进行要点综合式的概括,进行分步分层的概括,进行突出重点、突出主体的概括。

2.把握情感

对于文章情感的把握是真正走进文章的关键环节。在整体感知中对于情感的把握常常是通过以下途径考察的:①对文章主旨的理解。②体会文章中作者所流露的情感。③通过对文章中关键语句体会情感基调。④通过对文章主要人物的探寻与品评体会作者的情感取。⑤自选角度谈谈读完文章的感受。答好这类题的关键在于:

①通读全文,抓住中心句,过渡句,议论的句子,抒情的句子把握作者的感情倾向。有时,开头往往能看出作者的感情基调;有时,结尾往往能卒章显志。

②作者的感情有时不是一成不变的,有时我们要抓住行文线索,体会前后情感的转变。

③作者的情感有时是通过作品中的人物来体现的,这时我们可以通过对该人物的外貌,神态等描写,以及人物在具体事件中的具体表现来分析人物,从而体会作者的情感取向。

(二)明确技法,分析效果。

写景状物的散文无不用到许多创作技法且涉及到它们的试题也很多,常见的题型有:本文的抒情方式是什么?备选答案有借景抒情、寓情于景、托物言志等抒情方式;本文的表达方式有哪些?备选答案有描写、记叙、抒情、议论、说明等表达方式,其作用:描写的作用,写景散文中的描写主要考景物描写的作用,答题时我们必须明确:散文景物描写是直接表达作者的思想情感或主题的。议论的作用,散文中的议论,往往是揭示文章的主题或和抒情结合在一起,表达作者的思想情感,此考点一般不单独出题。抒情的作用,要注意作者的思想情感倾向,一般不单独出题,往往和词语表达考点结合起来考;本文的表现手法有哪些?备选答案有联想、想像、象征(托物言志)、比较、对比、衬托、反衬、烘托、以小见大、借景抒情(情景交融)、伏笔和铺垫、前后照应(呼应)、直接(间接)描写、扬抑(欲扬先抑、欲抑先扬)。作用分别如下:

1.象征(托物言志):通过咏物来抒情,常常借助于某些具体植物、动物、物品等的一些特性,委婉曲折地将作者的感情表达出来。

作用:首先是它把抽象的事理表现为具体的可感知的形象。其次是可以使文章更含蓄些,运用眼前之物,寄托深远之意。

2.衬托:以他体从正面、反面两个角度陪衬本体。作用:突出本体的××特征。

3.对比:把两种相反的事物或一种事物相对立的两个方面作比较。

作用:鲜明的突出了主要事物或事物的主要方面的××特征。

4.借景抒情:通过描写具体生动的自然景象或生活场景,表达作者某种真挚的思想感情。

作用:做到情景交融,使文章充满诗情画意。

5.先抑后扬:先否定或贬低事物形象,尔后深入挖掘事物特点及内在意义,再对事物予以肯定、褒扬。作用:突出强调了事物(人物)的特征。

6.侧面(间接)描写:侧面烘托出该人物的××性格、品行和技能,使得文章结构更加集中紧凑,表达更为简洁精练。

直接和间接描写方法结合运用,可以使被描写的人物或景物的特点更加鲜明、突出。

7.伏笔和铺垫:作用:内容前后照应,情节严丝合缝。

8.照应:记叙文:使文章浑然一体,整体感强,突出主题。

议论文:强化××论点。 散文:反复地抒发××情感,增加情感的深度。

9.联想:由一事物想到另一事物的心理过程。

作用:丰富文章内容,使人物形象更丰满,性格更鲜明突出,情节更生动感人。

10.想像:在原有的感性形象的基础上,创造新形象的心理过程。

作用:为塑造形象、表现主题服务。使读者接受美的陶冶。

(三)品味语言

词句的赏析可做以下链接

词语类:①解释词语(可以考虑用近义词替换法,反义词说明法,词语的延展法)②联系句意③体会主旨情感④思考这个词是否运用了修辞手法

句子类:①要找句子特色 (修辞,表达方式,富有变现力的词语)②联系上下文谈这个句子写出了什么③联系主旨谈这个句子表达了什么。

运用了 修辞,生动形象地写出了 特征,表达了 感情。

这只是简单的框架,在具体回答时要结合具体语言环境,且语言组织要准确有序,条理清晰。在阅读文章时,既要排斥主观臆断,又要有合理的联想。品评作者的思想情感、文章的主旨、重要词句的含义等都离不开必要的联想。

二 课外演练

【阅读演练二】

镜泊湖的黄昏

熊召政

⑴黄昏有时是一个错误。譬如观飞瀑,黯淡的光线使你无法领略飞腾的气势;譬如草原上的故友重逢,天不假以阳光,无法纵马驰骋,只好入室把盏,醉里挑灯看剑了。但有时,黄昏又是一个不可复制的美丽。譬如暮霭降临时,桂子树下情人的相拥;譬如泛舟,泛舟在山环水曲的湖上。

⑵如今我正在湖上,在镜泊湖的游船中,倚着舷窗,看夕阳在波浪中书写活泼的禅机。

⑶说到禅机,似乎有些突兀,但我如此表述,绝非心血来潮。说它之前,让我们还是先来追寻一下镜泊湖的历史吧。

⑷用地质学家的说法,镜泊湖属于高山堰塞湖,海拔高度世界第二,仅比瑞士的日内瓦湖低了25米。所谓堰塞,就是被堵塞的河道。镜泊湖乃牡丹江故道,造物主却赶着青山打了一个滚,牡丹江被截断,只好改道而走。于是,一个美丽的高山湖泊,留在了长白山支脉张广才岭的腹部。

⑸张广才岭并非以某位汉人的姓氏命名,它是满语,读“遮根采良”,意为吉祥如意。镜泊湖在历史上亦有多个称谓。汉朝时,它叫湄沱河;唐高宗时,改称阿卜湖;唐玄宗时,又名呼汗海。明代称镜泊湖,清代称毕尔腾湖。这满语的毕尔腾,仍然是“水平如镜”的意思。辛亥革命后,复改为镜泊湖,沿用至今。

⑹既是牡丹江故道,镜泊湖便不像洱海、洪湖、太湖那样一片浩瀚,泛舟湖心,有横无际涯的感觉。它虽然有90公里的水域,但仍然曲折如河道,唯其曲折,我们才能见到别致的生动。

⑺下湖时,已经五点多钟,枕着山脊的夕阳,已经不再炽烈,你可以用肉眼去细细观察它,看它像太极图一样散发的光晕。这最好的生命的蛋白汁,在饲养着那一双旋转不息的阴阳鱼。被阴阳鱼啄剩的光粒,散散地洒落湖中,它们飘荡着,浮漾着,像金箔打造的浮萍。

⑻游船入湖深深,船头向东,切开的是渐渐凝集的暮色。两岸的青山,将葱茏投入湖中,孵化出翡翠般的大宁静。而船尾,那金箔般的浮萍,却是穷追不舍。船头的翡翠,船尾的金箔,在夕阳中穷极变幻。不知为何,这情景让我想起阮籍的诗句:“朝为媚少年,夕暮成丑老。”我不明白,放逸与纵酒的阮步兵,为何心境如此苍凉。中唐的李商隐吟咏“夕阳无限好,只是近黄昏”,虽然含蓄一点,也是过分地感伤。这两位诗人,均生存于中国的禅宗诞生之前,尚不能借助禅家参透生命。

⑼美的东西,大多转瞬即逝。把握生命之内的东西,才是积极的人生态度。就像我此刻站在船尾,眺望夕阳由猩红变成淡红时,我才真切地感到,生命的每一种境界,都是无法替代的历程。它既有色彩,也有温度;既是灿烂,也是淡泊。就像这镜泊湖,成为河道时,它流得欢畅;堰塞成湖,它仍然逍遥。

⑽不知不觉,三分之二的夕阳,已经沉入了山脊。剩下的半弯,似乎激情更为充沛;投放到水中的光晕,金灿灿的更为明亮。船尾的排浪中,水花更为璀璨。这最后的辉煌实在太美了。我突然想到应该拍下一帧照片,于是揿下快门……

⑾刹那间,夕阳完全沉没,湖上的金光也骤然收尽。我捡拾刚才拍摄的湖波,取景框中的画面一出来,我不免大吃一惊。潋滟的金波中,有一尊完整的弥勒佛,正冲着我微笑。

(选自《新民晚报》 2007年10月30日)

1.黄昏是一种美丽,镜泊湖的黄昏更是充满着美丽。但文章开篇却从“黄昏有时是一种错误”说起,从表达技巧上看,这是怎样一种表达技巧?(2分)

2.镜泊湖是怎样形成的?跟其它湖泊比较,它最明显的特征是什么?(4分)

3.游览黄昏中的镜泊湖,看到了“别致的生动”。第8段中哪一句最能体现了这种“别致的生动”?(2分)

4.读第8、9自然段,回答下面的问题。

(1)“朝为媚少年,夕暮成丑老”句流露出阮籍对黄昏是怎样的态度?(2分)

(2)“夕阳无限好,只是近黄昏”句流露出李商隐怎样的情感?(2分)

(3)阮籍和李商隐均未参透生命的禅机,本文作者参透的禅机是什么内容?(5分)

5.选出对文章的理解和分析有错误的一项。( )(2分)

A.文章第一段强调黄昏是一个“不可复制的美丽”,自然而然地引出本文的写作对象。

B.文章引用阮籍和李商隐诗句的目的,是为他们不能参透生命而感到惋惜。

C.文章按时间顺序描写镜泊湖的黄昏,为读者呈现了一幅水上黄昏的优美画卷。

D.文章不仅写景,还让读者感受到一种积极而又超然、宽广的胸怀。

【阅读演练二】

十月湖上

(英国)贝慈

十月的木叶已经簌簌落满湖上。在晴朗无风的日子里,它们成千上万地停留在此刻已色泽转暗的水面;这无数黄色小舟般的落叶大多为白杨树叶,纷纷不停地从那些即使在无风天气也颤动不已的高树之上淅淅沥沥地飘落下来,但是遇上雨天或是雨后,它们便又被漂得无影无踪。于是,除了那在盛夏时节宛如翡翠的盏盏瓷盆把湖面盖个满当当如今色作橄榄黄的睡莲残叶之外,这时湖上是一片利落。就连不少睡莲也已不在;那在蓓蕾时期有如浪里金蛇似的一种色黄头细的水草以及茂密的芦苇也都稀疏起来,它们被风霜编织成了许多凌乱的篮篓似的汀渚,这里的大松鸡一听到什么陌生者的响动便溜到那底下去躲藏。

长夏之际,在这片到处莲叶田田的世界里,大松鸡往往过着一种不胜其困惑迷惘的日子。它们找不到可以自由游泳的地方,于是整天整天可以看见它们在这片睡莲深藏的水面空隙之间小心翼翼地徐图前进,不时把头歪歪低低,对这片绿叶世界深感惶恐,正如在冬天时候对于冰天雪地感到的那样。这时偶尔遇到稍清净的水面,它们马上就活跃多了。湖面很长,除其中两处小岛外,大体连成一片。湖上的鸟儿兴致来时往往发狂似的参差其羽,翻飞水上,那起飞降落恍若无数细小而激动的水上飞机。相比之下,那些野鸭的步伐——而且速度也迅速得多,便几乎颇形威武。它们着陆时——一些雄鸭脖颈处闪耀着色如浓绿锦缎般的光泽,按神气大有像飞机中队于长期在外飞行之后初次胜利归来之势。

钓鱼一事则只有等到时序进入夏末才有可能。久旱之后,水面浅而且清,深黝黝的游鱼可以成批看见,这是出来晒太阳的,但羞怯易惊,不易捕捉。只有等到晚间,当天气已经转凉,水色变暗,湖面也为露水鱼群的银色舞蹈不断划破时,这当儿,才有可能钓着几条。也许一条初生的鲈鱼,或比沙丁还小的石斑会噙上了钩,这整个时期,特别是在晴朗炎燠的早晨,个大的梭子鱼往往会露出湖心,一二十个一群,状若黑色电鳙,着迷般的呆在那里,偶尔才大动一下,在水面上漾起丝丝涟漪。

说来奇怪,这里一切水上的与水周围的生物几乎都和这湖水有关。除了那在湖畔赤杨下踧踖不安的一只孤零的鹪鹩,或在十月午后从岛上横掠湖面引颈长鸣的鸥鸲以外,这里的一切鸟类生活大都属于水鸟生活。白嘴鸭似乎很少到这里来,燕八哥也是如此;偶尔可以瞥见一只鸽子从水上鼓翼而过,飞入树林;甚至连海鸥也属于田畴上的禽类。但是野天鹅春天时却常到淡黄色的芦苇丛中来筑巢,另外有两只高大的苍鹭每天好在这表面有水的草地上往来踱着,一遇声响则奋力地把头翘起,鹬鸟常翩跹于附近沼泽中色状如棕色翎羽的薹丛之间,有时一只翠鸟也以魔术闪电般的快速啄着横过最狭窄水面的赤杨影下的阴暗树篱。但有时,而且在很长的工夫之内,这里又既无生命也无声息。湖面慢慢寂静下来,再没有鱼跃上来打破这种沉默,大不再啼叫,连树叶在这死寂的十月空气中也停止了颤动飘落。猩红色的浮子开始呈现在这看上去滑腻如脂的水面之上。

在这种宁静晴和的日子,这里的色泽真是绚烂之极。湖的南岸,白杨、赤杨、槐木以及七叶树等迤逦不绝、氤氲溟蒙,完全是一片橄榄黄和青铜色的漠漠水帘。樱桃梨子繁茂的果园一团火红,它那低垂的橙黄光焰早已颎颎透出一带几乎光净的秋柳之外。橡树依然苍绿,但挺立在远处的山毛榉却如赤峰。至于湖面上的种种奇颜异色,更是姿媚跃出:岛上生满榅桲,虽仍郁郁青青,但树间嘉实累累,恍如千万盏金灯,只是无人前来采撷罢了。

(选自《意林》,高健/译)

探究练习

1.第一段文字主要描写了什么景物?突出了十月湖上的什么特点?

2.第三段写钓鱼一事,似与写景无关,你是如何理解的?

3.阅读第五段文字,找出本段文字描写的景物以及色彩的词语,并加以体会。

4.本文写景过程中,作者是如何安排文章布局的?

5.作者在写景的时候注意了哪两方面的结合来增添画面的美感?

6.借鉴本文写景的手法,描绘你所见过的一处美景,注意层次的安排和句式、修辞的选用。(100字左右)

参考答案

阅读演练一:

1.欲扬先抑(先抑后扬)(反衬、铺垫)(2分) 2.青山打滚堵塞牡丹江河道,形成的高山堰塞湖。(2分)曲折如河道(2分) 3.船头的翡翠,船尾的金箔,在夕阳中穷极变幻。(2分) 4.(1)流露出对黄昏的一种厌恶(排斥、不喜欢)(2分) (2)承认黄昏虽美却已接近尾声,流露出的是一种无奈和惋惜。(2分) (3)生命的每一种境界,都是无法替代的历程。(2分)因此我们只要抱着积极心态,就能享受生命的每一历程。(2分)就像这镜泊湖,成为河道时,它流得欢畅;堰塞成湖,它仍然逍遥。(1分) 5. B(3分)

阅读演练二:

1.水面上的静物 宁静 2.为引出下文而写水中的鱼做铺垫。3.景物:白杨、赤杨、槐木以及七叶树;樱桃梨子;橡树;山毛榉;榅桲;树间嘉实。色彩:橄榄黄和青铜色;火红、橙黄;苍绿、赤;郁郁青青;金灯。体会略4.从水面上的植物动物,写到水中的鱼,再到水周围的生物,最后写湖面的南岸。5.动与静的结合,近景与远景的结合。6.略

三 真题链接:(枣庄中考试题)

阅读三则古诗文,完成7~9题

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日。自非亭午夜分,不见曦月。 至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。 春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。清荣峻茂,良多趣味。 每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。” (《三峡》)

【乙】 潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。 潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。 坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。 (《小石潭记》)

【丙】朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。 (《早发白帝城》① ) 注:①唐肃宗乾元二年(759)春天,李白因永王璘案,流放夜郎,取道四川赴贬地。行至白帝城,忽闻赦书,旋即放舟东下江陵,写下此诗。

7.《早发白帝城》由《三峡》化出,同样写猿声,其作用有何不同?(2分)

8.【甲】【乙】文中划线句子都描写了水,分别突出了水的什么特点?描写方法上有何相似的地方?(3分)

9.下面句中分别流露出作者怎样的思想感情?(4分)

⑴朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

⑵坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

答:7.《早发白帝城》用猿声衬托行船的快和作者的心情,《三峡》用原声带哀转久绝表现峡谷幽长的特点,渲染了秋天三峡的萧瑟气氛。(共2分。每点1分,意思对即可)

8.【甲】文中句子写出三峡水流湍急、水势险恶的特点。【乙】文中突出了小石潭的清澈。间接描写(或侧面描写)(共3分 每要点1分) 9.⑴从字里行间流露出轻松喜悦之情。 ⑵流露出作者内心孤寂、凄凉、压抑、忧伤的思想感情。 (共4分。每要点2分,意思对即可)

比正路还长的巷子

柯裕棻

有时候,走着走着,离了扰攘的正路,踏上一条没名没姓的、比正路还长的巷子,那个又惊奇又迷惘的感觉,多么像人生啊。

走进长巷子里,两侧的房子低首敛眉,没有大马路上的高楼那样霸气,在这以人的尺度打造出来的屋檐底下,活动的幅度小些,说话的派头小些,那气味也浓密些,生活的气味,水沟的、铁锈的气味,午饭剩余的油腻味,亦步亦趋跟着,如同一只熟识的狗。洼坑里隔夜的雨水,像一段委屈的心事,泪汪汪闷坏了,阴着脸,映着来人,踩着了它,就回溅你一脚的怨意。

城市里的长巷实在没办法安心走,红砖道宽仅仅几尺,有些地方有高低不齐的骑楼,忽上忽下,怎么走都是颠沛流离,心里很不舒坦。有些地方连骑楼或红砖道都没有,只身走在上面,慌慌的,没有归属,像是离乡背井的人,走在不属于自己的城。

如果在冬夜,一个人走在两侧大门紧闭的长巷子里,有时候会有进京赶考的书生赶路的心情,前不着村后不着店,却不断被后方来车的车灯打扰,那种灯的亮度非常恼人,在人的心里投下一道慌乱的影子,走几步路就得频频回首,躲闪,这种惊扰无奈的程度,犹如一段挥之不去的往事,化成了鬼魅,准备重返噬人。

至于乡下的长巷,真的很狭窄,车子很少进去,少了车,就多了从容,乡下的路是随意铺下的,从房子铺到田边,从大马路铺到菜园,聚落密了,那条任意铺下的路就变成了巷子,弯弯曲曲的,尽头一样还是水田跟菜圃,但中间的转折出乎意料的多,如同这一村百年的兴衰。

我曾经拜访过住在台南乡下的朋友,他们门前是一条很长的巷子,仿佛从郑成功之后,这一村的人便开始增建巷子的长度,以此做史。巷子尾是一畦菜圃,黄色的油菜花,踱步的鸡,巷子两旁人家的围篱是扶桑花和紫藤。在巷子的尾端,照例只有蛙鸣、狗吠、炊烟。

午后四点我们蹲坐在阳光倾斜的骑楼下,朋友端出一盘红草莓,一包紫菱角,搁在地上。

鸡群走过。

邻居老太太佝偻行过。

蝴蝶飞过。

苍蝇来过。

猫影子飘过。

千百个念头闪过。

没有一辆车经过。

那是一条很长的巷子,时间行走其中,百转千回失去了影子,因此看上去不存在。我们坐在那儿看它,彷彿看见人生。

17.第二段中加点的“亦步亦趋”喻指一味模仿别人,请写出两个与之意思相近的成语。(2分)

18.朱自清《春》中:“风里带来些新翻的泥土气息,混着青草味儿,还有各种花的香,都在微微润湿的空气里酝酿。”此句运用的感觉摹写与下列哪一句相同?(2分)( )

A. 在巷子的尾端,照例只有蛙鸣、狗吠、炊烟。

B. 午后四点我们蹲坐在阳光倾斜的骑楼下。

C. 阴着脸,映着来人,踩着了它,就回溅你一脚的怨意。

D. 水沟的、铁锈的气味,午饭剩余的油腻味,亦步亦趋跟着。

19.“只身走在上面,慌慌的,没有归属,像是离乡背井的人,走在不属于自己的城。”这几句所表现的乡愁情感与下列诗句哪一个最接近?(2分)( )

A.移舟泊烟渚,日暮客愁新。野旷天低树,江清月近人。(《宿建德江》)

B.昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。(《如梦令》)

C.如暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。(《江雪》)

D.千山鸟飞绝,万径人终灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。(《江雪》)

20.从全文看,作者写作本文的目的是什么?为何会将长巷比喻为人生?(3分)

21.文中运用了许多新奇的比喻,令人惊奇。从文中找出一句并加以赏析。(3分)

句子:

赏析:

22.作者在文章结尾处,使用了下面一组排列性的文句。请结合上下文,从内容、语言、表现手法等方面,任选一角度进行赏析。(3分)

鸡群走过。

邻居老太太佝偻行过。

蝴蝶飞过。

苍蝇来过。

猫影子飘过。

千百个念头闪过。

没有一辆车经过。

赏析:

答:

17.参考示例:东施效颦、邯郸学步、人云亦云、鹦鹉学舌、生搬硬套等(共2分。每写对一成语得1分)

18.D(2分)

19.A(2分)

20.借对长巷的描摹来展开作者对于人生的体会与思考。因为长巷里曲折多变,宛如人生。(共3分。第一问2分,第二问1分,意思对即可)

21.参考示例:

句子:“生活的气味,水沟的、铁锈的气味,午饭剩余的油腻味,亦步亦趋跟着,如同一只熟识的狗。”

赏析:把看不见的抽象的味道,用具体可见的狗的跟随来比方,这种写法十分特别,生动形象地写出了气味在小巷里弥漫的状态。

(共3分。句子1分,赏析2分。所找比喻语句准确,能正确指出本体、喻体,比喻的效果赏析恰当即可)

22.作者运用了七个白描式的生活剪影,连缀在一起,画面充满动态美感,呈现出了乡下午后巷子里的悠闲生活光景。(或“七幅画面有实景和虚境,或具体或抽象;影像变化丰富,如电影镜头般的动态和跳跃;语言轻盈,节奏轻快,充满音乐性,给人身临其境的感觉”等)

(共3分。能从内容、语言、表现手法等方面入手进行品析,意思对即可)

教学反思:

设计写景散文阅读复习这一教案,主要目的就是让学生明确写景散文阅读的要点和考点。因为写景散文的确是大家都较喜爱的一类文章,另外也是前三单元中出现篇目较多的一类文章。第一单元大多篇目也是写自然风光的写景散文,受课时所限,就只整理了第三单元中的。设计题目时由课内练习到课外迁移,由常规阅读到中考链接,由其他地市到本地真题,希望学生在阅读时能有章可循、举一反三。

另外结合题目说明考点,让学生答题时有了思路和章法。只是在题目整理时还不够细致,只归类了大的方面,没有细致整理。比如考察同一问题不同形式的考题没有一一列举,在举一反三的能力练习这方面以后还要加强系统的练习与指导。还有对答题方法和思路的指导,还要再明晰,再更有针对性,以此消除学生的畏难情绪,收获阅读的成就感与享受感。

再有针对本版本教材的特点及本地中考试题的趋势,比较阅读的涉及还应再加大练习的力度,更多的整理一些可比较的阅读练习。在平日的阅读教学中,也应再强化比较阅读的意识。

课前准备:

复习第三单元中的写景散文

相关课程标准:

“欣赏文学作品,能有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示”“对作品的思想感情倾向,能联系文化背景做出自己的评判”“对作品中感人的情景和形象,能说出自己的体验”“品味作品中富于表现力的语言”。

复习目标:

1.复习所学写景散文的主要内容,了解写景散文阅读的重点。

2.分析阅读理解的考察题目,明确写景散文试题的考察要点。

3.练习写景散文阅读题目,提高写景散文阅读理解的能力。

评价任务:

能概括文章景物的特点,体会作者的独特情感。

能把握文章的写作思路写作手法,并比较异同。

能够品味作品中富于表现力的语言,理解句子含义和作用。

教学过程

第一课时

一 导入复习:

如果说散文是美文,那最能充分体现散文美质的恐怕要算写景状物这一类散文了。这类散文是最具美景美意、诗情画意的,因而也是最受读者青睐的一类。古往今来,那些脍炙人口的散文名篇,大多是这类写景散文。如:《小石潭记》、《绿》等。请同学们回顾第三单元我们所学的写景散文有哪些?我们共同复习写景散文的阅读。

生整理:《小石潭记》《黄果树瀑布》《绿》《游记小品两篇》《白洋潮》《钱塘江的夜潮》

二 梳理重点:

师明确:本单元都是描绘与水有关的自然景物的写景散文。写景状物散文是以描写为主要表达方式,辅之以记叙、抒情、议论、说明等手段,以表现人文环境、自然景观和特定物件为主要内容的散文。写出它们的形声色味、情态特性,充分展示其风采魅力,以实现传递作者情意,并吸引人、感染人的阅读目的。我们共同梳理各篇文章需要把握的要点。

主要内容

表达情感

写景顺序

写作手法

《小石潭记》

《黄果树瀑布》

《绿》

《游高粱桥记》

《游高粱桥记》

《白洋潮》

《钱塘江的夜潮》

(本表格涉及条目可由学生设计整理,教师根据学生对课文的把握整理各项条目,并针对学生的掌握程度增减表格所填的具体内容,以此引导学生回顾所学课文的重点内容,并能明确写景散文所要把握的要点。)

师由整理的内容可明确写景散文阅读时的重点是:

明确所写景物及景物特点;

结合作者写作背景,体会作者的思想感情;

理清文章脉络,注意观景点,把握写景顺序;

分析文中的多种修辞手法、绘景角度,明确作用;

了解文章的表现手法,体会作用;

品味富有表现力的语言。

三 阅读练习:

写景散文的阅读要点也就是阅读理解的考点,我们练习具体的阅读理解题目。

《小石潭记》阅读

1.第二段写了潭水的什么特点?用的是什么写法?好处是什么?

答:清、澄。侧面描写,通过写游鱼、阳光、影子描写潭水。无一字写水,但无处不在写水。

考点分析:本题考查景物的特点,文章的表现手法“侧面描写”及作用。

2.作者在文中的感情前后不同,请概述作者感情的变化及其原因。

答:先乐后忧;乐是忧的另一种表现形式,柳宗元因改革失败后无故被贬,心中愤满难平,因而凄苦是他的感情主调,而寄情与山水,正是为了摆脱这种抑郁的心情,但这种欢快毕竟是暂时的,一经凄苦环境(小石潭幽静的特点)的触发,忧伤悲凉的心境又会流露出来!

考点分析:本题考查写景文章作者的思想感情。要结合写作背景,即析“景”入“情”。作者之所以要写景状物,是因为要借所写之景,所状之物,来言志、明理、抒情,为的是让读者与他产生情感的共鸣。所以,读者与作者的情感产生共鸣,这是阅读的最高境界。

3.理解填空。 课文多角度描写景物,其艺术手法主要有:①点面结合。如写石:“ ”是面,“为坻、为屿、为嵁、为岩”是点。②远近交错。如写潭:“闻水声”是远,“下见小潭”是近。③动静结合。如写鱼:“影布石上”是静,“ ”是动。④虚实相生。如“潭中鱼可百许头”表面写 ,实为写 ,以实写虚,虚实相应成趣。

答:①全石以为底③俶尔远逝④鱼;水

考点分析:本题考查写景的多角度,除题目中所列的常见的四个方面①点面结合②远近交错③动静结合④虚实相生,还有感官角度(视觉、听觉、触觉、味觉等。)

本文采用“移步换景”的手法,请理出文中移了哪些“步”?

答:小丘西行百二十步,下见小潭,潭西南而望,坐潭上,乃记之而去

考点分析:本题考查角度是写景的顺序,也是游记散文常有的顺序“游览的先后顺序”。题目就是帮助我们找出文中的关键词语,明确作者的观景点。如题:作者是站在小石潭的东岸来观赏景物的,这可从文中“ ”和 “ ”两个句子得到印证。

比较阅读:(菏泽市2008年 )

【甲】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。 潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。 坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。 ——柳宗元《小石潭记》

【乙】道州城西百余步,有小溪。南流数十步,合营溪。水抵两岸,悉皆怪石,欹(qī)嵌盘屈,不可名状。清流触石,洄悬激注。佳木异竹,垂阴相荫。此溪若在山野,则宜逸民退士之所游处;在人间,则可为都邑之胜境,静者之林亭。而置州以来,无人赏爱;徘徊溪上,为之怅然! ——元结《右溪记》

1.两文各写出了水怎样的特点,分别运用了什么描写方法?

答:甲文:清澈透明,侧面描写 乙文:水流湍急,正面描写 2.两文在写法上有什么共同点?试举一例说明。

答:借景抒情 例如甲文借描写小石潭的幽美、凄寒,表达了作者孤寂悲凉的心境。

考点分析:本题考查比较阅读,这也是本地教材的特点及中考试题趋势。比较的内容可以是阅读要点的各方面,本题主要比较了写作手法,其中涉及到写景散文的抒情方式是什么?备选答案有借景抒情、寓情于景、托物言志等抒情方式。

《黄果树瀑布》阅读

阅读文章第四段回答问题

下列修辞手法在文段中都得到使用的一项是( )

A.比喻、拟人、排比、夸张 B.比喻、反复、排比、双关

C.拟人、对偶、引用、夸张 D.拟人、对偶、反复、双关

答:A

考点分析:本题考查多种修辞手法。常用的修辞手法比喻、比拟、夸张、借代、设问、反问、对偶、排比等修辞手法。

2.这段描写按照由 到 的顺序,表现了黄果树瀑布的 态美,抓住了自己的感受,分别从 、 、 几个感官角度来写。

答:远 近 动 视觉 听觉 触觉

考点分析:本题考查写景的多角度和写景顺序。顺序的判断要根据一些表示地点、方位变化的词句,如“越走越近”等。

文中“呼吸着水声,呼吸着潮湿”中“呼吸”能否换为“听”和“感受”,为什么?

答:不能,因为动作的发出者是每一个毛孔,两个“呼吸”以对句的形式表现了我与水的无比亲近,是用生命去体验感受瀑布的声音和潮湿的。

考点分析:本题考查的是品味富有表现力的语言。一方面要注意动作的发出者,这是作者独特的体验。另一面要体会“呼吸”一词的表达作用。

文中“干瘪的概念”指的是什么?“复活”的瀑布是什么样的?

答:“干瘪的概念”指图片上的黄果树瀑布,它是没有空间、质量、空气和细节的,仅仅是祖国的骄傲这一概念的所指;复活的是一个鲜活的、奔腾不息的,可以听、可以看、可以摸的黄果树瀑布。

考点分析:本题考查的是对文章内容整体的把握。要联系全文来回答。只有整体感悟才能高屋建瓴,前后贯通,把住文脉,在此基础上分析形象才能全面完整。所以,阅读写景状物散文时,应尽可能地了解有关文章全局性的问题,全面把握作者笔下的景、物等形象的形、声、色、味、情态特征以及其内在蕴涵的道理、情感等。这些都是阅读好此类文章的根本。

仿写句子:那悬挂在高原上的大瀑布,犹如

答:示例,一条从天而降的舞动的巨练。

考点分析:本题考查的是语言运用,这类题是阅读试题中的新型考点,出题者创造性地将基础知识中的语言运用题移植到阅读材料之中。我们在试题中常见的是具体环境中的语言运用。经过移植就不只是让考生运用某种语言模式写话、而是成为一种读写结合的题型,既考查对材料的品味、分析、提炼的能力,又考查语言运用的能力。

文章开头两段为什么写自己“并不特别激动”,还产生无聊之感?

答:一是表达作者的真实思想,二是为了引出后面的主体内容,并构成强烈的对比,突出作者的情趣和感受,三是从阅读效果来说是“欲擒故纵”手法,引起读者的期待。

考点分析:本题考查的是写作手法及其作用。

《绿》阅读

1.本文的“文眼”是:

答:“我惊诧于梅雨潭的绿了”

考点分析:本题考查的是体会作者表达的情感。阅读时要抓住标题,不能放过开头和结尾;文中如有议论、抒情的语句,应引起重点注意,这些语句往往就是文章的主旨;把握文章中的关键性语句,或者反复出现的句子,揣摩作者的写作意图;分析层与层之间的关系,既不能孤立地看待某一个段落,更不能漏掉某一段的内容,要把中心思想概括得准确、完整。

2.对下面加点的词语运用上的好处的揣摩,不恰当的一项是( )

a 这个亭踞在突出的一角的岩石上,上下都是空空儿的——“踞”,用比拟的手法将亭子写活了,突出了亭子的高居之势,给人以凌空突起之感。

b 仿佛一只苍鹰展着翼翅浮在天宇中一般——“浮”与“苍鹰展着翼翅”搭配,不及“飞翔”好。

c 三面都是山,像半个环拥着;人如在井底了——“拥”字是以拟人的手法写三面有山,形象生动。

d 梅雨潭闪闪的绿色招引着我们——“招引”一词是拟人写法,将“我”急于要领略梅雨潭的绿的急切心情形象的表达出来了。

答:B(本题是语言的品味赏析)

3.对下列语段加以分析,说一说它们的修辞效果。

那醉人的绿呀!仿佛一张极大极大的荷叶铺着,满是奇异的绿呀。我想张开两臂抱住她;但这是怎样一个妄想呀。——站在水边,望到那面,居然觉着有些远呢!这平铺着、厚积着的绿,着实可爱。她松松的皱缬着,像少妇拖着的裙幅;她滑滑的明亮着,像涂了“明油”一般,有鸡蛋清那样软,那样嫩;她又不杂些尘滓,宛然一块温润的碧玉,只清清的一色——但你却看不透她!

答:形象的比喻从不同的角度来描绘梅雨潭的绿,这里把滑滑、明亮的水光比喻成鸡蛋清,表现出梅雨潭的绿柔软、鲜嫩的特点,多层次的比喻,从外观到内心感受,从质感到厚重感使其醉人的特点有了充分形象的展示。

考点分析:本题考查修辞手法的作用。比喻的作用是化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体;比拟的作用是色彩鲜明,描绘形象,表意丰富;夸张的作用是提示本质,给人以启示,烘托气氛,增加感染力,增强联想,营造气氛;借代的作用是以实代虚,以奇代正,以事代情;设问的作用是引人注意,启发思考,增加行文变化;反问的作用是加强语气,增强力量和感情;对偶的作用是便于吟诵,便于记忆,有音乐美,抒情酣畅;排比的作用是内容集中,增强气势,节奏鲜明,长于抒情。当然,这些作用还要结合文章的内容来分析,不要过于死板。

4.“我曾见过北京什刹海拂地的绿杨,脱不了鹅黄的底子,似乎太淡了。我又曾见过杭州虎跑寺近旁高峻而深密的“绿壁”,丛叠着无穷的碧草与绿叶的,那又似乎太浓了。其余呢,西湖的波太明了。秦淮河的又太暗了。”

你认为上面一段话,在文中起到了怎样的作用?

答:用一连串的比较特别是极端化、情绪化地表现了梅雨潭的绿明暗适度、浓淡相宜、绿得恰到好处的特点。

考点分析:本题考查的是写作手法及其作用。

5.本文作者写景的立足点有几个?观察角度分别是什么?

答:山边、亭边、潭边,仰视、平视、俯视。

考点分析:本题考查的是写景的观景点。要注意抓住关键词。

拓展阅读

内容和感情

袁宏道和袁中道的文章都写了高梁桥,侧重点有什么不同?为何所写景致和感受却大相径庭,原因是什么?

古人眼中惊天动地的钱塘江潮为何在钟敬文眼中不过如此?

写作手法

1.《白洋潮》《钱塘江的夜潮》结尾在写法上有什么共同之处?

2.找出《游高梁桥记》(袁宏道)和《白洋潮》中运用侧面烘托的语句。

(拓展阅读的内容可作为检测练习,不再一一对应分析了。)

第二课时

一 回顾导入

写景散文考察的几方面在做题时可遵循的方法大致如下:

(一)整体感悟。

整体感悟的方法有三:首先,作者的语言形成过程,就是作者的情感表露过程,文章的言与意是水乳交融的,是密不可分的,我们可通过阅读文章语言,初步感受其内容。其次,是将自己的生活世界和情感世界与文章的内容联系起来。只有这样,我们才能表现出不同的情感世界,不同的认知水平,不同的情感态度,避免千篇一律的肢解分析与千人一面的阅读结果。再次,文章的语言具备了使读者进行整体认读和理解的优势。我们应该遵循“整体——部分——整体”的思路,从整合出发到整合终结。

1.概括内容

对于文章内容的考察往往是整体感知的首要环节,也是进一步理解文章的关键所在。主要题型有:①通读全文概括主要内容。②提炼相关信息,根据提示语填空。③抓住主要词句,梳理思路。答好这类题的关键在于现抓主要信息,在根据框架酌情补充。

其方法主要有如下几种:①提取法。即提取文中的中心句、主旨句、结论,将其摘取出来,作为概括性文字。这种方法既适于那些要求用原文语句答题的题目,又适于要求对内容、主旨进行概括的题目。②组合法。即组合文中的关键性语句或关键性的词语来进行概括。这种方法适于内容基本清晰,重点语句比较突出而全文的中心句、关键语句等不太突出的文章。组合的视点要放在文章总说段的主干之上、文章各个层次的起始句以及文中反复出现的语句之上。③自写法。即基本上用自己的语言或完全用自己的语言进行概括。这在很多情况下是进行概括的最重要的方法。适用于那些提炼文章中心、概括文章风格、概括作者观点、给文章加上标题等方面的概括性题目。答题时应进行要点综合式的概括,进行分步分层的概括,进行突出重点、突出主体的概括。

2.把握情感

对于文章情感的把握是真正走进文章的关键环节。在整体感知中对于情感的把握常常是通过以下途径考察的:①对文章主旨的理解。②体会文章中作者所流露的情感。③通过对文章中关键语句体会情感基调。④通过对文章主要人物的探寻与品评体会作者的情感取。⑤自选角度谈谈读完文章的感受。答好这类题的关键在于:

①通读全文,抓住中心句,过渡句,议论的句子,抒情的句子把握作者的感情倾向。有时,开头往往能看出作者的感情基调;有时,结尾往往能卒章显志。

②作者的感情有时不是一成不变的,有时我们要抓住行文线索,体会前后情感的转变。

③作者的情感有时是通过作品中的人物来体现的,这时我们可以通过对该人物的外貌,神态等描写,以及人物在具体事件中的具体表现来分析人物,从而体会作者的情感取向。

(二)明确技法,分析效果。

写景状物的散文无不用到许多创作技法且涉及到它们的试题也很多,常见的题型有:本文的抒情方式是什么?备选答案有借景抒情、寓情于景、托物言志等抒情方式;本文的表达方式有哪些?备选答案有描写、记叙、抒情、议论、说明等表达方式,其作用:描写的作用,写景散文中的描写主要考景物描写的作用,答题时我们必须明确:散文景物描写是直接表达作者的思想情感或主题的。议论的作用,散文中的议论,往往是揭示文章的主题或和抒情结合在一起,表达作者的思想情感,此考点一般不单独出题。抒情的作用,要注意作者的思想情感倾向,一般不单独出题,往往和词语表达考点结合起来考;本文的表现手法有哪些?备选答案有联想、想像、象征(托物言志)、比较、对比、衬托、反衬、烘托、以小见大、借景抒情(情景交融)、伏笔和铺垫、前后照应(呼应)、直接(间接)描写、扬抑(欲扬先抑、欲抑先扬)。作用分别如下:

1.象征(托物言志):通过咏物来抒情,常常借助于某些具体植物、动物、物品等的一些特性,委婉曲折地将作者的感情表达出来。

作用:首先是它把抽象的事理表现为具体的可感知的形象。其次是可以使文章更含蓄些,运用眼前之物,寄托深远之意。

2.衬托:以他体从正面、反面两个角度陪衬本体。作用:突出本体的××特征。

3.对比:把两种相反的事物或一种事物相对立的两个方面作比较。

作用:鲜明的突出了主要事物或事物的主要方面的××特征。

4.借景抒情:通过描写具体生动的自然景象或生活场景,表达作者某种真挚的思想感情。

作用:做到情景交融,使文章充满诗情画意。

5.先抑后扬:先否定或贬低事物形象,尔后深入挖掘事物特点及内在意义,再对事物予以肯定、褒扬。作用:突出强调了事物(人物)的特征。

6.侧面(间接)描写:侧面烘托出该人物的××性格、品行和技能,使得文章结构更加集中紧凑,表达更为简洁精练。

直接和间接描写方法结合运用,可以使被描写的人物或景物的特点更加鲜明、突出。

7.伏笔和铺垫:作用:内容前后照应,情节严丝合缝。

8.照应:记叙文:使文章浑然一体,整体感强,突出主题。

议论文:强化××论点。 散文:反复地抒发××情感,增加情感的深度。

9.联想:由一事物想到另一事物的心理过程。

作用:丰富文章内容,使人物形象更丰满,性格更鲜明突出,情节更生动感人。

10.想像:在原有的感性形象的基础上,创造新形象的心理过程。

作用:为塑造形象、表现主题服务。使读者接受美的陶冶。

(三)品味语言

词句的赏析可做以下链接

词语类:①解释词语(可以考虑用近义词替换法,反义词说明法,词语的延展法)②联系句意③体会主旨情感④思考这个词是否运用了修辞手法

句子类:①要找句子特色 (修辞,表达方式,富有变现力的词语)②联系上下文谈这个句子写出了什么③联系主旨谈这个句子表达了什么。

运用了 修辞,生动形象地写出了 特征,表达了 感情。

这只是简单的框架,在具体回答时要结合具体语言环境,且语言组织要准确有序,条理清晰。在阅读文章时,既要排斥主观臆断,又要有合理的联想。品评作者的思想情感、文章的主旨、重要词句的含义等都离不开必要的联想。

二 课外演练

【阅读演练二】

镜泊湖的黄昏

熊召政

⑴黄昏有时是一个错误。譬如观飞瀑,黯淡的光线使你无法领略飞腾的气势;譬如草原上的故友重逢,天不假以阳光,无法纵马驰骋,只好入室把盏,醉里挑灯看剑了。但有时,黄昏又是一个不可复制的美丽。譬如暮霭降临时,桂子树下情人的相拥;譬如泛舟,泛舟在山环水曲的湖上。

⑵如今我正在湖上,在镜泊湖的游船中,倚着舷窗,看夕阳在波浪中书写活泼的禅机。

⑶说到禅机,似乎有些突兀,但我如此表述,绝非心血来潮。说它之前,让我们还是先来追寻一下镜泊湖的历史吧。

⑷用地质学家的说法,镜泊湖属于高山堰塞湖,海拔高度世界第二,仅比瑞士的日内瓦湖低了25米。所谓堰塞,就是被堵塞的河道。镜泊湖乃牡丹江故道,造物主却赶着青山打了一个滚,牡丹江被截断,只好改道而走。于是,一个美丽的高山湖泊,留在了长白山支脉张广才岭的腹部。

⑸张广才岭并非以某位汉人的姓氏命名,它是满语,读“遮根采良”,意为吉祥如意。镜泊湖在历史上亦有多个称谓。汉朝时,它叫湄沱河;唐高宗时,改称阿卜湖;唐玄宗时,又名呼汗海。明代称镜泊湖,清代称毕尔腾湖。这满语的毕尔腾,仍然是“水平如镜”的意思。辛亥革命后,复改为镜泊湖,沿用至今。

⑹既是牡丹江故道,镜泊湖便不像洱海、洪湖、太湖那样一片浩瀚,泛舟湖心,有横无际涯的感觉。它虽然有90公里的水域,但仍然曲折如河道,唯其曲折,我们才能见到别致的生动。

⑺下湖时,已经五点多钟,枕着山脊的夕阳,已经不再炽烈,你可以用肉眼去细细观察它,看它像太极图一样散发的光晕。这最好的生命的蛋白汁,在饲养着那一双旋转不息的阴阳鱼。被阴阳鱼啄剩的光粒,散散地洒落湖中,它们飘荡着,浮漾着,像金箔打造的浮萍。

⑻游船入湖深深,船头向东,切开的是渐渐凝集的暮色。两岸的青山,将葱茏投入湖中,孵化出翡翠般的大宁静。而船尾,那金箔般的浮萍,却是穷追不舍。船头的翡翠,船尾的金箔,在夕阳中穷极变幻。不知为何,这情景让我想起阮籍的诗句:“朝为媚少年,夕暮成丑老。”我不明白,放逸与纵酒的阮步兵,为何心境如此苍凉。中唐的李商隐吟咏“夕阳无限好,只是近黄昏”,虽然含蓄一点,也是过分地感伤。这两位诗人,均生存于中国的禅宗诞生之前,尚不能借助禅家参透生命。

⑼美的东西,大多转瞬即逝。把握生命之内的东西,才是积极的人生态度。就像我此刻站在船尾,眺望夕阳由猩红变成淡红时,我才真切地感到,生命的每一种境界,都是无法替代的历程。它既有色彩,也有温度;既是灿烂,也是淡泊。就像这镜泊湖,成为河道时,它流得欢畅;堰塞成湖,它仍然逍遥。

⑽不知不觉,三分之二的夕阳,已经沉入了山脊。剩下的半弯,似乎激情更为充沛;投放到水中的光晕,金灿灿的更为明亮。船尾的排浪中,水花更为璀璨。这最后的辉煌实在太美了。我突然想到应该拍下一帧照片,于是揿下快门……

⑾刹那间,夕阳完全沉没,湖上的金光也骤然收尽。我捡拾刚才拍摄的湖波,取景框中的画面一出来,我不免大吃一惊。潋滟的金波中,有一尊完整的弥勒佛,正冲着我微笑。

(选自《新民晚报》 2007年10月30日)

1.黄昏是一种美丽,镜泊湖的黄昏更是充满着美丽。但文章开篇却从“黄昏有时是一种错误”说起,从表达技巧上看,这是怎样一种表达技巧?(2分)

2.镜泊湖是怎样形成的?跟其它湖泊比较,它最明显的特征是什么?(4分)

3.游览黄昏中的镜泊湖,看到了“别致的生动”。第8段中哪一句最能体现了这种“别致的生动”?(2分)

4.读第8、9自然段,回答下面的问题。

(1)“朝为媚少年,夕暮成丑老”句流露出阮籍对黄昏是怎样的态度?(2分)

(2)“夕阳无限好,只是近黄昏”句流露出李商隐怎样的情感?(2分)

(3)阮籍和李商隐均未参透生命的禅机,本文作者参透的禅机是什么内容?(5分)

5.选出对文章的理解和分析有错误的一项。( )(2分)

A.文章第一段强调黄昏是一个“不可复制的美丽”,自然而然地引出本文的写作对象。

B.文章引用阮籍和李商隐诗句的目的,是为他们不能参透生命而感到惋惜。

C.文章按时间顺序描写镜泊湖的黄昏,为读者呈现了一幅水上黄昏的优美画卷。

D.文章不仅写景,还让读者感受到一种积极而又超然、宽广的胸怀。

【阅读演练二】

十月湖上

(英国)贝慈

十月的木叶已经簌簌落满湖上。在晴朗无风的日子里,它们成千上万地停留在此刻已色泽转暗的水面;这无数黄色小舟般的落叶大多为白杨树叶,纷纷不停地从那些即使在无风天气也颤动不已的高树之上淅淅沥沥地飘落下来,但是遇上雨天或是雨后,它们便又被漂得无影无踪。于是,除了那在盛夏时节宛如翡翠的盏盏瓷盆把湖面盖个满当当如今色作橄榄黄的睡莲残叶之外,这时湖上是一片利落。就连不少睡莲也已不在;那在蓓蕾时期有如浪里金蛇似的一种色黄头细的水草以及茂密的芦苇也都稀疏起来,它们被风霜编织成了许多凌乱的篮篓似的汀渚,这里的大松鸡一听到什么陌生者的响动便溜到那底下去躲藏。

长夏之际,在这片到处莲叶田田的世界里,大松鸡往往过着一种不胜其困惑迷惘的日子。它们找不到可以自由游泳的地方,于是整天整天可以看见它们在这片睡莲深藏的水面空隙之间小心翼翼地徐图前进,不时把头歪歪低低,对这片绿叶世界深感惶恐,正如在冬天时候对于冰天雪地感到的那样。这时偶尔遇到稍清净的水面,它们马上就活跃多了。湖面很长,除其中两处小岛外,大体连成一片。湖上的鸟儿兴致来时往往发狂似的参差其羽,翻飞水上,那起飞降落恍若无数细小而激动的水上飞机。相比之下,那些野鸭的步伐——而且速度也迅速得多,便几乎颇形威武。它们着陆时——一些雄鸭脖颈处闪耀着色如浓绿锦缎般的光泽,按神气大有像飞机中队于长期在外飞行之后初次胜利归来之势。

钓鱼一事则只有等到时序进入夏末才有可能。久旱之后,水面浅而且清,深黝黝的游鱼可以成批看见,这是出来晒太阳的,但羞怯易惊,不易捕捉。只有等到晚间,当天气已经转凉,水色变暗,湖面也为露水鱼群的银色舞蹈不断划破时,这当儿,才有可能钓着几条。也许一条初生的鲈鱼,或比沙丁还小的石斑会噙上了钩,这整个时期,特别是在晴朗炎燠的早晨,个大的梭子鱼往往会露出湖心,一二十个一群,状若黑色电鳙,着迷般的呆在那里,偶尔才大动一下,在水面上漾起丝丝涟漪。

说来奇怪,这里一切水上的与水周围的生物几乎都和这湖水有关。除了那在湖畔赤杨下踧踖不安的一只孤零的鹪鹩,或在十月午后从岛上横掠湖面引颈长鸣的鸥鸲以外,这里的一切鸟类生活大都属于水鸟生活。白嘴鸭似乎很少到这里来,燕八哥也是如此;偶尔可以瞥见一只鸽子从水上鼓翼而过,飞入树林;甚至连海鸥也属于田畴上的禽类。但是野天鹅春天时却常到淡黄色的芦苇丛中来筑巢,另外有两只高大的苍鹭每天好在这表面有水的草地上往来踱着,一遇声响则奋力地把头翘起,鹬鸟常翩跹于附近沼泽中色状如棕色翎羽的薹丛之间,有时一只翠鸟也以魔术闪电般的快速啄着横过最狭窄水面的赤杨影下的阴暗树篱。但有时,而且在很长的工夫之内,这里又既无生命也无声息。湖面慢慢寂静下来,再没有鱼跃上来打破这种沉默,大不再啼叫,连树叶在这死寂的十月空气中也停止了颤动飘落。猩红色的浮子开始呈现在这看上去滑腻如脂的水面之上。

在这种宁静晴和的日子,这里的色泽真是绚烂之极。湖的南岸,白杨、赤杨、槐木以及七叶树等迤逦不绝、氤氲溟蒙,完全是一片橄榄黄和青铜色的漠漠水帘。樱桃梨子繁茂的果园一团火红,它那低垂的橙黄光焰早已颎颎透出一带几乎光净的秋柳之外。橡树依然苍绿,但挺立在远处的山毛榉却如赤峰。至于湖面上的种种奇颜异色,更是姿媚跃出:岛上生满榅桲,虽仍郁郁青青,但树间嘉实累累,恍如千万盏金灯,只是无人前来采撷罢了。

(选自《意林》,高健/译)

探究练习

1.第一段文字主要描写了什么景物?突出了十月湖上的什么特点?

2.第三段写钓鱼一事,似与写景无关,你是如何理解的?

3.阅读第五段文字,找出本段文字描写的景物以及色彩的词语,并加以体会。

4.本文写景过程中,作者是如何安排文章布局的?

5.作者在写景的时候注意了哪两方面的结合来增添画面的美感?

6.借鉴本文写景的手法,描绘你所见过的一处美景,注意层次的安排和句式、修辞的选用。(100字左右)

参考答案

阅读演练一:

1.欲扬先抑(先抑后扬)(反衬、铺垫)(2分) 2.青山打滚堵塞牡丹江河道,形成的高山堰塞湖。(2分)曲折如河道(2分) 3.船头的翡翠,船尾的金箔,在夕阳中穷极变幻。(2分) 4.(1)流露出对黄昏的一种厌恶(排斥、不喜欢)(2分) (2)承认黄昏虽美却已接近尾声,流露出的是一种无奈和惋惜。(2分) (3)生命的每一种境界,都是无法替代的历程。(2分)因此我们只要抱着积极心态,就能享受生命的每一历程。(2分)就像这镜泊湖,成为河道时,它流得欢畅;堰塞成湖,它仍然逍遥。(1分) 5. B(3分)

阅读演练二:

1.水面上的静物 宁静 2.为引出下文而写水中的鱼做铺垫。3.景物:白杨、赤杨、槐木以及七叶树;樱桃梨子;橡树;山毛榉;榅桲;树间嘉实。色彩:橄榄黄和青铜色;火红、橙黄;苍绿、赤;郁郁青青;金灯。体会略4.从水面上的植物动物,写到水中的鱼,再到水周围的生物,最后写湖面的南岸。5.动与静的结合,近景与远景的结合。6.略

三 真题链接:(枣庄中考试题)

阅读三则古诗文,完成7~9题

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日。自非亭午夜分,不见曦月。 至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。 春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间。清荣峻茂,良多趣味。 每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。” (《三峡》)

【乙】 潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。 潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。 坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。 (《小石潭记》)

【丙】朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。 (《早发白帝城》① ) 注:①唐肃宗乾元二年(759)春天,李白因永王璘案,流放夜郎,取道四川赴贬地。行至白帝城,忽闻赦书,旋即放舟东下江陵,写下此诗。

7.《早发白帝城》由《三峡》化出,同样写猿声,其作用有何不同?(2分)

8.【甲】【乙】文中划线句子都描写了水,分别突出了水的什么特点?描写方法上有何相似的地方?(3分)

9.下面句中分别流露出作者怎样的思想感情?(4分)

⑴朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

⑵坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

答:7.《早发白帝城》用猿声衬托行船的快和作者的心情,《三峡》用原声带哀转久绝表现峡谷幽长的特点,渲染了秋天三峡的萧瑟气氛。(共2分。每点1分,意思对即可)

8.【甲】文中句子写出三峡水流湍急、水势险恶的特点。【乙】文中突出了小石潭的清澈。间接描写(或侧面描写)(共3分 每要点1分) 9.⑴从字里行间流露出轻松喜悦之情。 ⑵流露出作者内心孤寂、凄凉、压抑、忧伤的思想感情。 (共4分。每要点2分,意思对即可)

比正路还长的巷子

柯裕棻

有时候,走着走着,离了扰攘的正路,踏上一条没名没姓的、比正路还长的巷子,那个又惊奇又迷惘的感觉,多么像人生啊。

走进长巷子里,两侧的房子低首敛眉,没有大马路上的高楼那样霸气,在这以人的尺度打造出来的屋檐底下,活动的幅度小些,说话的派头小些,那气味也浓密些,生活的气味,水沟的、铁锈的气味,午饭剩余的油腻味,亦步亦趋跟着,如同一只熟识的狗。洼坑里隔夜的雨水,像一段委屈的心事,泪汪汪闷坏了,阴着脸,映着来人,踩着了它,就回溅你一脚的怨意。

城市里的长巷实在没办法安心走,红砖道宽仅仅几尺,有些地方有高低不齐的骑楼,忽上忽下,怎么走都是颠沛流离,心里很不舒坦。有些地方连骑楼或红砖道都没有,只身走在上面,慌慌的,没有归属,像是离乡背井的人,走在不属于自己的城。

如果在冬夜,一个人走在两侧大门紧闭的长巷子里,有时候会有进京赶考的书生赶路的心情,前不着村后不着店,却不断被后方来车的车灯打扰,那种灯的亮度非常恼人,在人的心里投下一道慌乱的影子,走几步路就得频频回首,躲闪,这种惊扰无奈的程度,犹如一段挥之不去的往事,化成了鬼魅,准备重返噬人。

至于乡下的长巷,真的很狭窄,车子很少进去,少了车,就多了从容,乡下的路是随意铺下的,从房子铺到田边,从大马路铺到菜园,聚落密了,那条任意铺下的路就变成了巷子,弯弯曲曲的,尽头一样还是水田跟菜圃,但中间的转折出乎意料的多,如同这一村百年的兴衰。

我曾经拜访过住在台南乡下的朋友,他们门前是一条很长的巷子,仿佛从郑成功之后,这一村的人便开始增建巷子的长度,以此做史。巷子尾是一畦菜圃,黄色的油菜花,踱步的鸡,巷子两旁人家的围篱是扶桑花和紫藤。在巷子的尾端,照例只有蛙鸣、狗吠、炊烟。

午后四点我们蹲坐在阳光倾斜的骑楼下,朋友端出一盘红草莓,一包紫菱角,搁在地上。

鸡群走过。

邻居老太太佝偻行过。

蝴蝶飞过。

苍蝇来过。

猫影子飘过。

千百个念头闪过。

没有一辆车经过。

那是一条很长的巷子,时间行走其中,百转千回失去了影子,因此看上去不存在。我们坐在那儿看它,彷彿看见人生。

17.第二段中加点的“亦步亦趋”喻指一味模仿别人,请写出两个与之意思相近的成语。(2分)

18.朱自清《春》中:“风里带来些新翻的泥土气息,混着青草味儿,还有各种花的香,都在微微润湿的空气里酝酿。”此句运用的感觉摹写与下列哪一句相同?(2分)( )

A. 在巷子的尾端,照例只有蛙鸣、狗吠、炊烟。

B. 午后四点我们蹲坐在阳光倾斜的骑楼下。

C. 阴着脸,映着来人,踩着了它,就回溅你一脚的怨意。

D. 水沟的、铁锈的气味,午饭剩余的油腻味,亦步亦趋跟着。

19.“只身走在上面,慌慌的,没有归属,像是离乡背井的人,走在不属于自己的城。”这几句所表现的乡愁情感与下列诗句哪一个最接近?(2分)( )

A.移舟泊烟渚,日暮客愁新。野旷天低树,江清月近人。(《宿建德江》)

B.昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。(《如梦令》)

C.如暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。(《江雪》)

D.千山鸟飞绝,万径人终灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。(《江雪》)

20.从全文看,作者写作本文的目的是什么?为何会将长巷比喻为人生?(3分)

21.文中运用了许多新奇的比喻,令人惊奇。从文中找出一句并加以赏析。(3分)

句子:

赏析:

22.作者在文章结尾处,使用了下面一组排列性的文句。请结合上下文,从内容、语言、表现手法等方面,任选一角度进行赏析。(3分)

鸡群走过。

邻居老太太佝偻行过。

蝴蝶飞过。

苍蝇来过。

猫影子飘过。

千百个念头闪过。

没有一辆车经过。

赏析:

答:

17.参考示例:东施效颦、邯郸学步、人云亦云、鹦鹉学舌、生搬硬套等(共2分。每写对一成语得1分)

18.D(2分)

19.A(2分)

20.借对长巷的描摹来展开作者对于人生的体会与思考。因为长巷里曲折多变,宛如人生。(共3分。第一问2分,第二问1分,意思对即可)

21.参考示例:

句子:“生活的气味,水沟的、铁锈的气味,午饭剩余的油腻味,亦步亦趋跟着,如同一只熟识的狗。”

赏析:把看不见的抽象的味道,用具体可见的狗的跟随来比方,这种写法十分特别,生动形象地写出了气味在小巷里弥漫的状态。

(共3分。句子1分,赏析2分。所找比喻语句准确,能正确指出本体、喻体,比喻的效果赏析恰当即可)

22.作者运用了七个白描式的生活剪影,连缀在一起,画面充满动态美感,呈现出了乡下午后巷子里的悠闲生活光景。(或“七幅画面有实景和虚境,或具体或抽象;影像变化丰富,如电影镜头般的动态和跳跃;语言轻盈,节奏轻快,充满音乐性,给人身临其境的感觉”等)

(共3分。能从内容、语言、表现手法等方面入手进行品析,意思对即可)

教学反思:

设计写景散文阅读复习这一教案,主要目的就是让学生明确写景散文阅读的要点和考点。因为写景散文的确是大家都较喜爱的一类文章,另外也是前三单元中出现篇目较多的一类文章。第一单元大多篇目也是写自然风光的写景散文,受课时所限,就只整理了第三单元中的。设计题目时由课内练习到课外迁移,由常规阅读到中考链接,由其他地市到本地真题,希望学生在阅读时能有章可循、举一反三。

另外结合题目说明考点,让学生答题时有了思路和章法。只是在题目整理时还不够细致,只归类了大的方面,没有细致整理。比如考察同一问题不同形式的考题没有一一列举,在举一反三的能力练习这方面以后还要加强系统的练习与指导。还有对答题方法和思路的指导,还要再明晰,再更有针对性,以此消除学生的畏难情绪,收获阅读的成就感与享受感。

再有针对本版本教材的特点及本地中考试题的趋势,比较阅读的涉及还应再加大练习的力度,更多的整理一些可比较的阅读练习。在平日的阅读教学中,也应再强化比较阅读的意识。

同课章节目录