吉林省龙井市第三中学2013-2014学年高二上学期期末语文试题

文档属性

| 名称 | 吉林省龙井市第三中学2013-2014学年高二上学期期末语文试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 162.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-01-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

分值:100分 时间:120分钟

第Ⅰ卷 (共20分)

一.基础知识(8分,每小题2分)

1.下列各项字形和加点字的注音全都正确的一项是( )

A.春霄 踯躅(zhí zhú) 绰约(zhuó) 扁舟子(piān) 回眸一笑

B.轩冕 绸缪(chóu miù) 戎马(róng) 捣衣砧(zhēn) 豆蔻词工

C.危樯 迤逦(yǐ lǐ) 荠麦 (jì) 玉簟秋(diàn) 列却霹雳

D.祠堂 潺湲(chán yuán) 碣石(jié) 玉搔头(sāo) 云栈萦纡

2.下列各项中,加点的成语或熟语使用有误的一项是( )

A.谷歌在中国的商业运营,并未取得主导垄断地位,“死了张屠户,不吃没毛猪”。有德国媒体认为,谷歌的发难,是商业失败后的政治秀。

B.《大河之舞》在全球蹦跶了15年,如今要激流勇退了,但踢踏舞所传播的英伦文化余波势必还要荡漾好一阵子,它所展现的文化形象更是会深入一些人的心。

C.他还表示,美国财政部汇率报告公布之后,如果还伴随着贸易制裁,中方不会熟视无睹;如果还伴随着国际法律诉讼,中方也会应对。

D.为了让观众们有设身处地的感受,我们根据座位的高低,把座椅调成三种倾斜度。前排是135°,中间是115°,后排则为105°,保证了视野画面的完整和观众们的观影质量。

3.下列各项中,句意明确没有语病的一项是( )

A.“中国在世界眼中”系列报道受访者眼中的中国,与西方一些媒体所报道出来的中国大相径庭,而且不少受访者甚至对这些媒体报道中国时表现的误解甚至偏见提出了批评。

B.清明节是中国最主要的传统节日之一,不仅它是人们祭奠祖先、缅怀先人的节日,也是中华民族认祖归宗的纽带,更是一个远足踏青、亲近自然、催护新生的春季仪式。

C.《 规划纲要》 明确提出,目前全国义务教育学校的教师绩效工资已经落实到位,同时对长期在农村基层和艰苦边远地区从教的教师在工资、职称等方面实施倾斜。

D.自从1993年联合国大会确定每年的3月22日为“世界水日”以来,每年各国都会通过规划水资源和广泛的宣传教育活动,提高公众对开发和保护水资源的意识。

4.下列文学常识的表述不完全正确的一项是( )

A.青莲居士、四明狂客、少陵野老、香山居士、“六一”居士、东坡居士、白石道人,依次是指李白、孟浩然、杜甫、白居易、王安石、苏轼、姜夔。

B.古体诗有两种含义:一指诗体名,也称古诗。古风与唐以后兴起的近体诗相对应;二是对于古代诗歌的泛称,以区别于现代诗歌。

C.近体诗又称今体诗,是唐代出现的新诗体,唐人为了与以前的古体诗相区别,故名之为“近体”。这种诗的主要特点是篇有定句,句有定字,韵有定位,字有定声,联有定对。

D.歌行是古体诗的一种,汉乐府诗题多用歌、行、曲、引、吟、叹、怨等,其中以“歌”“行”最多,逐渐合称为一种诗体名。著名的作品有白居易的《长恨歌》等。

二.阅读下面的文字,回答5—7题。(6分,每小题2分)

鸿雁在中国古代诗词中的审美意蕴

在中国古代诗词中,鸿雁作为审美对象,具有丰富的美学意蕴。

鸿雁是随阳之鸟,它虽然在季节和环境的渲染下带有“秋”的意象,但它与蟋蟀、鸣蝉等秋虫之美仍有所不同。听秋虫之浅吟低唱,不免产生物华将近的寂寥之感,看鸿雁之布阵南征,则令人心胸开阔,精神振奋。“秋色萧条,秋容有红蓼;秋风拂地,万籁也寥寥。惟见宾鸿,冲入在秋空里,任逍遥”,便是对鸿雁这一美学特征的生动把握。

鸿雁是健飞之鸟,翅膀拍动时频率适中,沉雄有力,不似鹰鹞猛悍桀骜,也不似鹤鹭之轻灵飘忽,而是给人以坚忍强劲的审美感受。在风频雨骤的春日或霜寒月冷的秋夜,当鸿雁结阵翱翔,引吭嘹唳、雄姿勃勃地掠过长空时,人们的这种审美感受就更加明显、强烈。鸿雁迁徙时常汇集成数十只、上百只的大群,在天空中列队飞翔。“蜃楼百尺横沧海,雁字一行书绛霄”;“白犬吠风惊雁起,犹能一一旋成行”。鸿雁这种行序整齐的飞行特征,使中国古代文人们赞叹不已。鸿雁健飞,且性情机警,南征北返时,中途很少停歇,人们能看到竦持树端的鹰、栖息房梁的燕、兀立江滩的鹤鹭,却很难看到静态的鸿雁。

在中国古代诗词歌赋中,鸿雁大都以动态出现,鸿雁翔姿优美,亦刚亦柔,曹植的《洛神赋》中就有“翩若惊鸿,婉若游龙”之语。鸿雁南迁阵容非常壮观,在朔风凛冽、尘沙蔽日的秋冬之际,当一群群大雁雄姿勃勃地掠过长空时,亦能唤起古人雄浑悲壮的审美感受,这种感受对于边塞诗人来说,尤为强烈。“雁来惨淡沙场外,月出苍茫云海间。”借秋空雁阵渲染沙场征战的雄浑悲壮之貌。

在中国古代诗词中,托物言志与借景抒情是一个有机的统一体,两者不可截然分割,而“雁”意象群的发掘,即能较好的说明这一问题。在中国古代咏雁诗词中,既有侧重“言志”的诗词,也有侧重抒情的诗句,但数量最多的还是抒情与言志有机结合、互为渗透的诗词。中国美学中的“景中情”与“情中景”互相联系又各具特征。巧于诗者或“景中情”,或“情中景”;神于诗者则情不虚情,景非滞景,情景互生,妙合无垠。这三种审美移情层次在中国古代咏雁诗中均能找到例证。

5.下列各项中不属于鸿雁习性特征所体现的审美意蕴的一项是( )

A.在物华将尽的寂寥之时,冲入秋空,布阵南征,令人心胸开阔,精神振奋。

B.翅膀拍动频率适中,沉雄有力,引吭嘹唳,给人以坚忍强劲的审美感受。

C.大都以动态出现,性情机警,迁徙中很少停歇,与鹰、燕、鹤鹭等有所不同。

D.翔姿优美,亦刚亦柔,阵容壮观,能唤起古人雄浑悲壮的审美感受。

6.下列古代咏雁诗(词),属于“抒情与言志有机结合、互为渗透”的一项是( )

A.列序横空,身世在云中,舞影动西风。云淡淡,月蒙蒙,身点破苍穹。

B.塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意,四面边声连角起。……浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地……

C.“洞庭波起兮鸿雁翔,风瑟瑟兮野苍苍”,“雁飞高兮远难寻,空断肠兮思愔愔”。

D.鸿志不汝较,奋翼起高飞,但当养羽翮,鸿举必有期。

7.下列对文章内容的分析概括不正确的一项是( )

A.在古代文学作品中,秋虫之浅吟低唱、鹰的竦持树端、燕的栖息房梁、鹤鹭的兀立江滩,其审美意蕴较之鸿雁列阵高飞低下得多。

B.鸿雁的随阳、健飞之习性,显示的是一种阳刚强劲之美,由于在季节和环境的渲染下带有“秋”的意象,因而就给人一种雄浑悲壮的审美感受。

C.文章拿蟋蟀、鸣蝉、鹰鹞、鹤鹭等与鸿雁做对比并引用古诗词中的句子,是为了突出鸿雁在中国古代诗词中的审美意蕴。

D.文章最后一段中说“这三种审美移情层次在中国古代咏雁诗中均能找到例证”,“这三种审美移情层次”指的是“景中情”“情中景”和“情景互生”。

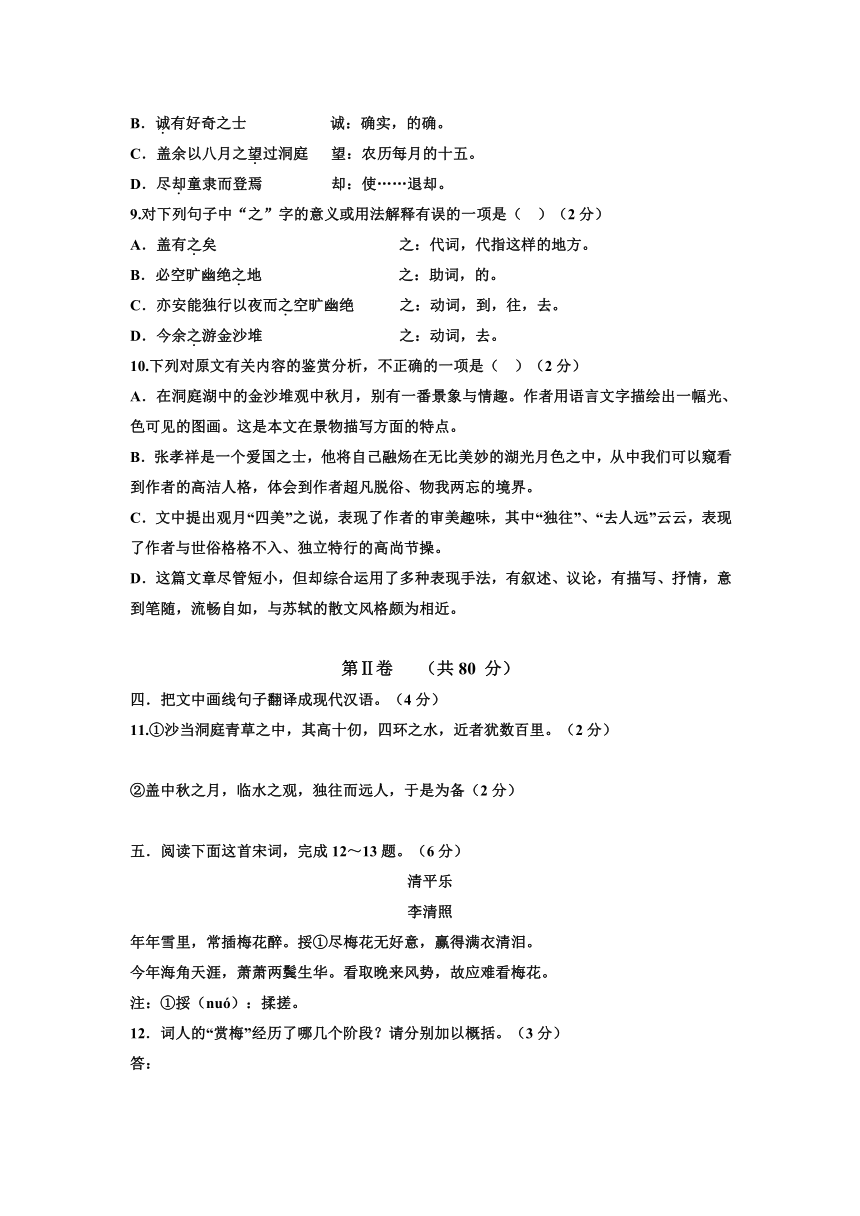

三.阅读下文,完成8—10题。(6分)

观 月

张孝祥

月极明于中秋,观中秋之月,临水胜;临水之观,宜独往;独往之地,去人远者又胜也。然中秋多无月,城郭宫室,安得皆临水?盖有之矣,若夫远去人迹,则必空旷幽绝之地。诚有好奇之士,亦安能独行以夜而之空旷幽绝,蕲①顷刻之玩也哉!今余之游金沙堆②,其具是四美者与?

盖余以八月之望过洞庭,天无纤云,月白如昼。沙当洞庭青草④之中,其高十仞,四环之水,近者犹数百里。余系船其下,尽却童隶③而登焉。沙之色正黄,与月相夺;水如玉盘,沙如金积,光采激射,体寒目眩,阆风、瑶台、广寒之宫,虽未尝身至其地,当亦如是而止耳。盖中秋之月,临水之观,独往而远人,于是为备。书以为金沙堆观月记。

[注释]①蕲:同“祈”,祈求。②金沙堆:在洞庭湖与青草湖之间,是由湖沙堆积而成的小岛。③童隶:书僮仆役。④青草:青草湖,古五湖之一,亦名巴丘湖,在今湖南省岳阳市西南,和洞庭湖相连。

8.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(2分)

A.观中秋之月,临水胜 胜:优美。

B.诚有好奇之士 诚:确实,的确。

C.盖余以八月之望过洞庭 望:农历每月的十五。

D.尽却童隶而登焉 却:使……退却。

9.对下列句子中“之”字的意义或用法解释有误的一项是( )(2分)

A.盖有之矣 之:代词,代指这样的地方。

B.必空旷幽绝之地 之:助词,的。

C.亦安能独行以夜而之空旷幽绝 之:动词,到,往,去。

D.今余之游金沙堆 之:动词,去。

10.下列对原文有关内容的鉴赏分析,不正确的一项是( )(2分)

A.在洞庭湖中的金沙堆观中秋月,别有一番景象与情趣。作者用语言文字描绘出一幅光、色可见的图画。这是本文在景物描写方面的特点。

B.张孝祥是一个爱国之士,他将自己融炀在无比美妙的湖光月色之中,从中我们可以窥看到作者的高洁人格,体会到作者超凡脱俗、物我两忘的境界。

C.文中提出观月“四美”之说,表现了作者的审美趣味,其中“独往”、“去人远”云云,表现了作者与世俗格格不入、独立特行的高尚节操。

D.这篇文章尽管短小,但却综合运用了多种表现手法,有叙述、议论,有描写、抒情,意到笔随,流畅自如,与苏轼的散文风格颇为相近。

第Ⅱ卷 (共80 分)

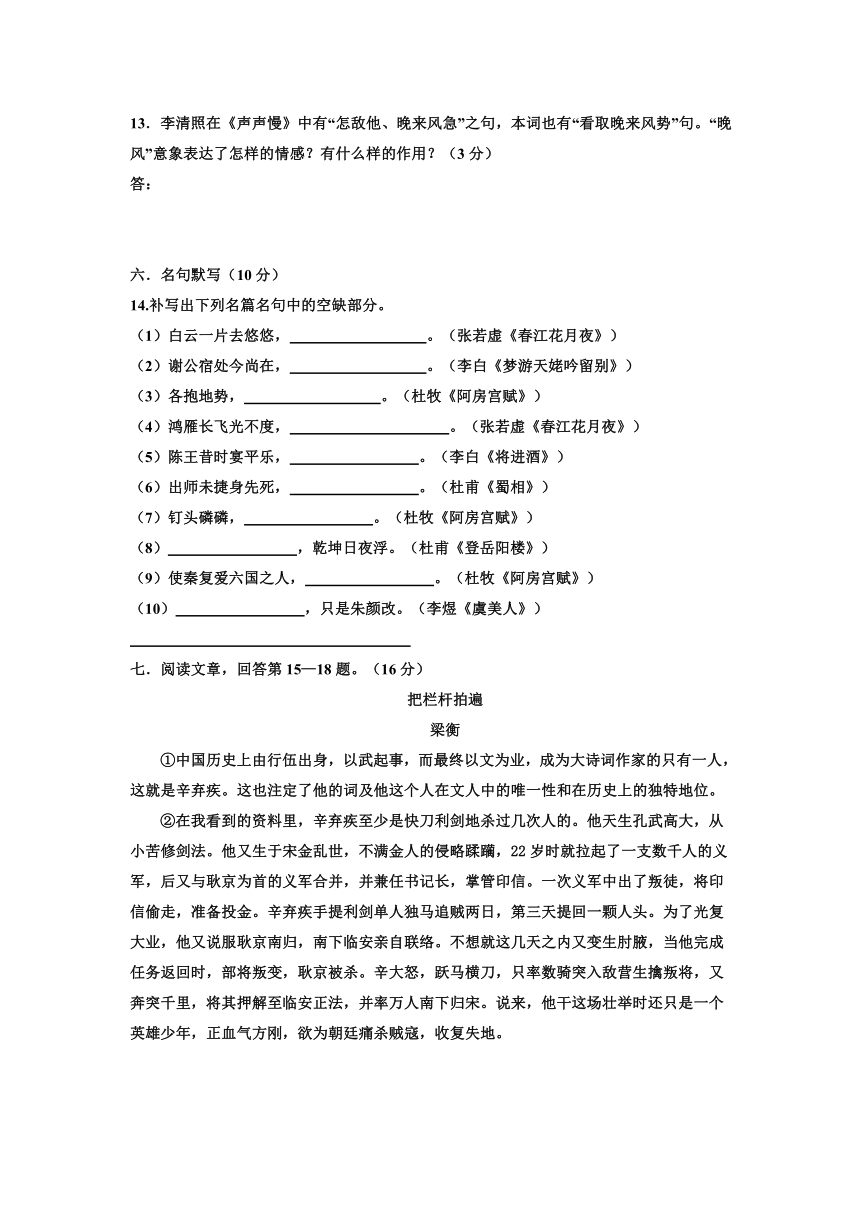

四.把文中画线句子翻译成现代汉语。(4分)

11.①沙当洞庭青草之中,其高十仞,四环之水,近者犹数百里。(2分)

②盖中秋之月,临水之观,独往而远人,于是为备(2分)

五.阅读下面这首宋词,完成12~13题。(6分)

清平乐

李清照

年年雪里,常插梅花醉。挼①尽梅花无好意,赢得满衣清泪。

今年海角天涯,萧萧两鬓生华。看取晚来风势,故应难看梅花。

注:①挼(nuó):揉搓。

12.词人的“赏梅”经历了哪几个阶段?请分别加以概括。(3分)

答:

13.李清照在《声声慢》中有“怎敌他、晚来风急”之句,本词也有“看取晚来风势”句。“晚风”意象表达了怎样的情感?有什么样的作用?(3分)

答:

六.名句默写(10分)

14.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(1)白云一片去悠悠, 。(张若虚《春江花月夜》)

(2)谢公宿处今尚在, 。(李白《梦游天姥吟留别》)

(3)各抱地势, 。(杜牧《阿房宫赋》)

(4)鸿雁长飞光不度, 。(张若虚《春江花月夜》)

(5)陈王昔时宴平乐, 。(李白《将进酒》)

(6)出师未捷身先死, 。(杜甫《蜀相》)

(7)钉头磷磷, 。(杜牧《阿房宫赋》)

(8) ,乾坤日夜浮。(杜甫《登岳阳楼》)

(9)使秦复爱六国之人, 。(杜牧《阿房宫赋》)

(10) ,只是朱颜改。(李煜《虞美人》)

七.阅读文章,回答第15—18题。(16分)

把栏杆拍遍

梁衡

①中国历史上由行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为大诗词作家的只有一人,这就是辛弃疾。这也注定了他的词及他这个人在文人中的唯一性和在历史上的独特地位。

②在我看到的资料里,辛弃疾至少是快刀利剑地杀过几次人的。他天生孔武高大,从小苦修剑法。他又生于宋金乱世,不满金人的侵略蹂躏,22岁时就拉起了一支数千人的义军,后又与耿京为首的义军合并,并兼任书记长,掌管印信。一次义军中出了叛徒,将印信偷走,准备投金。辛弃疾手提利剑单人独马追贼两日,第三天提回一颗人头。为了光复大业,他又说服耿京南归,南下临安亲自联络。不想就这几天之内又变生肘腋,当他完成任务返回时,部将叛变,耿京被杀。辛大怒,跃马横刀,只率数骑突入敌营生擒叛将,又奔突千里,将其押解至临安正法,并率万人南下归宋。说来,他干这场壮举时还只是一个英雄少年,正血气方刚,欲为朝廷痛杀贼寇,收复失地。

③但世上的事并不能心想事成。南归之后,他手里立即失去了钢刀利剑,就只剩下一支羊毫软笔。他也再没有机会奔走沙场,血溅战袍,而只能笔走龙蛇,泪洒宣纸,为历史留下一声声悲壮的呼喊、遗憾的叹息和无奈的自嘲。

④应该说,辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的。他是以一个沙场英雄和爱国将军的形象留存在历史上和自己的诗词中。时隔千年,当今天我们重读他的作品时,仍感到一种凛然杀气和磅礴之势。比如那首着名的《破阵子》:“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营,八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马做的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得身前身后名。可怜白发生。 ”

⑤我敢大胆说一句,这首词除了武圣岳飞的《满江红》可与之媲美外,在中国上下五千年的文人堆里,再难找出第二首这样有金戈之声的力作。虽然杜甫也写过:“射人先射马,擒贼先擒王”,边塞诗人卢纶也写过:“欲将轻骑逐,大雪满弓刀”。但这些都是旁观式的想象、抒发和描述,哪一个诗人曾有他这样亲身在刀刃剑尖上滚过来的经历?“列舰层楼”、“投鞭飞渡”、“剑指三秦”、“西风塞马”,他的诗词简直是一部军事辞典。他本来是以身许国,准备血洒大漠,马革裹尸的。但是南渡后他被迫脱离战场,再无用武之地。像屈原那样仰问苍天,像共工那样怒撞不周,他临江水,望长安,登危楼,拍栏杆,只能热泪横流。

⑥“楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子,把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会、登临意。”(《水龙吟》)谁能懂得他这个游子实际上是亡国浪子的悲愤之心呢?这是他登临建康城赏心亭时所作。此亭遥对古秦淮河,是历代文人墨客赏心雅兴之所,但辛弃疾在这里发出的却是一声悲怆的呼喊。他痛拍栏杆时一定想起过当年的拍刀催马,驰骋沙场,但今天空有一身力,一腔志,又能向何处使呢?我曾专门到南京寻找过这个辛公拍栏杆处,但人去楼毁,早已了无痕迹,唯有江水悠悠,似词人的长叹,东流不息。

⑦辛词比其他文人更深一层的不同,是他的词不是用墨来写,而是蘸着血和泪涂抹而成的。我们今天读其词,总是清清楚楚地听到一个爱国臣子,一遍一遍地哭诉,一次一次地表白;总忘不了他那在夕阳中扶栏远眺、望眼欲穿的形象。

⑧辛弃疾南归后为什么这样不为朝廷喜欢呢?他在一首《戒酒》的戏作中说:“怨无大小,生于所爱;物无美恶,过则成灾”。这首小品正好刻画出他的政治苦闷。他因爱国而生怨,因尽职而招灾。他太爱国家、爱百姓、爱朝廷了。但是朝廷怕他,烦他,忌用他。他作为南宋臣民共生活了40年,倒有近20年的时间被闲置一旁,而在断断续续被使用的20多年间又有37次频繁调动。但是,每当他得到一次效力的机会,就特别认真,特别执着地去工作。本来有碗饭吃便不该再多事,可是那颗炽热的爱国心烧得他浑身发热。40年间无论在何地何时任何职,甚至赋闲期间,他都不停地上书,不停地唠叨,一有机会还要真抓实干,练兵、筹款,整饬政务,时刻摆出一副要冲上前线的样子。你想这能不让主和苟安的朝廷心烦?他任湖南安抚使,这本是一个地方行政长官,他却在任上创办了一支2500人的“飞虎军”,铁甲烈马,威风凛凛,雄镇江南。建军之初,造营房,恰逢连日阴雨,无法烧制屋瓦,他就令长沙市民,每户送瓦20片,立付现银,两日内便全部筹足。其施政的干练作风可见一斑。后来他到福建任地方官,又在那里招兵买马。闽南与漠北相隔何远,但还是隔不断他的忧民情、复国志。他这个书生,这个工作狂,实在太过了,“过则成灾”,终于惹来了许多的诽谤,甚至说他独裁、犯上。皇帝对他也就时用时弃。国有危难时招来用几天,一朝有谤言又弃而闲几年,这就是他的基本生活节奏,也是他一生最大的悲剧。别看他饱读诗书,在词中到处用典,甚至被后人讥为“掉书袋”。但他至死也没有弄懂南宋小朝廷为什么只图苟安而不愿去收复失地。(文章有删改)

15.“南归之后,他手里立即失去了钢刀利剑,就只剩下一支羊毫软笔。”

结合上下文,说说这句话在文中的含义。

答:

16.文章第五段最突出的表现手法是什么?请简要分析。

答:

17.文章题目是“把栏杆拍遍”,文中也多次写到拍栏杆,请简述辛弃疾“拍栏杆”的含意。

答:

18.纵观全文,作者认为辛弃疾的词有哪些特点?请简要分析。

八.语言文字应用(4分)

19.有人说:“有梦的人才有远方。”请根据这句话的意思,续写一段文字。要求:至少举两位历史伟人成功的例子证明这一观点;运用反问句式;60字以内。

答:

九.作文(40分)

20.阅读下面材料,按要求作文。

有人曾说世界上只有两种动物能到达金字塔塔顶,一种是老鹰,一种是蜗牛。请以这句话所蕴含的哲理为话题,写一篇议论文。

要求:①立意自定;②题目自拟;③不少于800字;④字迹工整

龙井市三中2013-2014学年度(上)

高二语文期末试题答题卡

班级: 姓名: 学号: 得分:

第Ⅰ卷

选择题(20分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

第Ⅱ卷

四、11.翻译句子(4分)

(1) (2分)

(2) (2分)

五.诗歌鉴赏(6分)

12.___________________________________________________________________________________________________________ __(3分)

13._______________ _________________________________________________________________________________________________________________(3分)

六、名句默写(10分)

14.(1) .

(2) .

(3) .

(4) .

(5) .

(6) .

(7) .

(8)_____________________________.

(9) .

(10) .

七、现代文阅读(16分)

15.______________________________________________________________________________________________________________________________________

16.__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.___________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

18.______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

八、语言文字应用(4分)

19._______________________________________________________________________________________________________________________________________

同课章节目录