第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧【核心考点精讲】【统编版八上历史期中期末专题复习】

文档属性

| 名称 | 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧【核心考点精讲】【统编版八上历史期中期末专题复习】 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-10 15:52:05 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

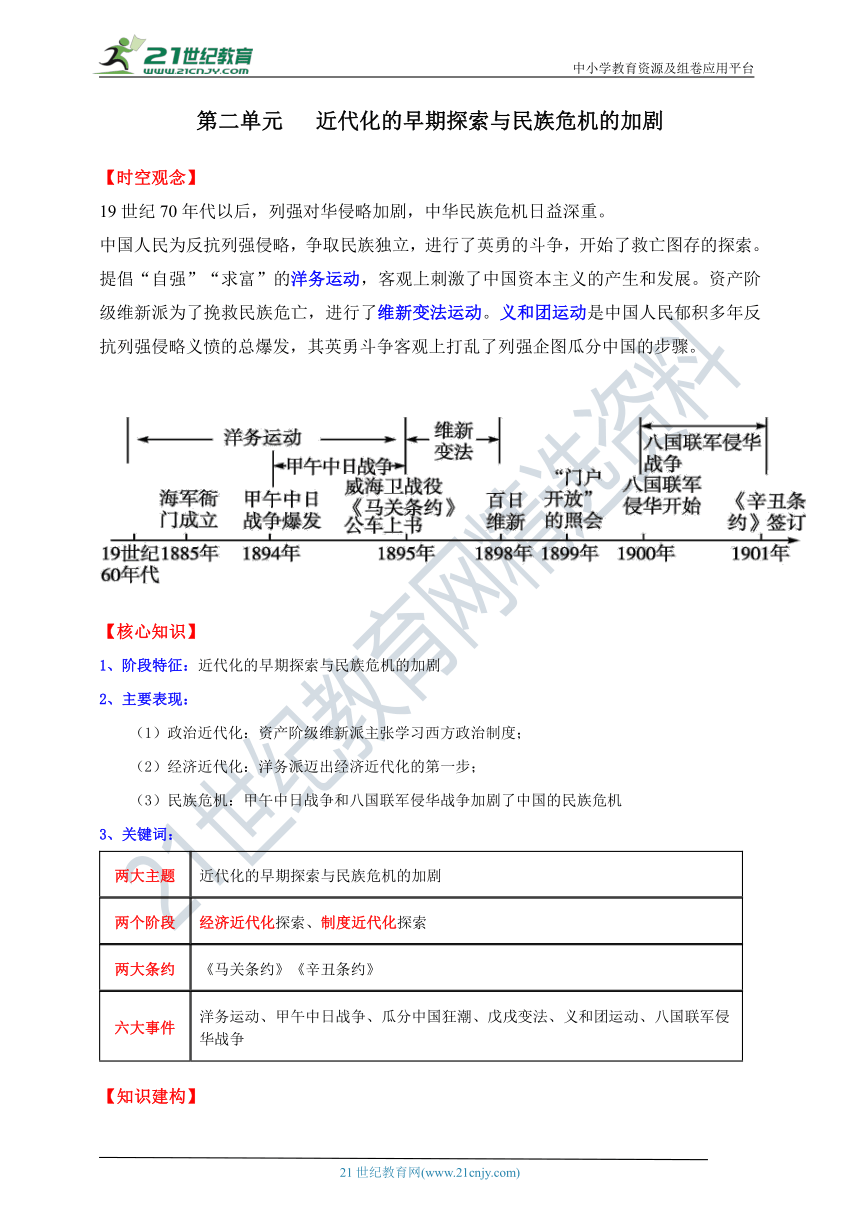

【时空观念】

19世纪70年代以后,列强对华侵略加剧,中华民族危机日益深重。

中国人民为反抗列强侵略,争取民族独立,进行了英勇的斗争,开始了救亡图存的探索。提倡“自强”“求富”的洋务运动,客观上刺激了中国资本主义的产生和发展。资产阶级维新派为了挽救民族危亡,进行了维新变法运动。义和团运动是中国人民郁积多年反抗列强侵略义愤的总爆发,其英勇斗争客观上打乱了列强企图瓜分中国的步骤。

【核心知识】

1、阶段特征:近代化的早期探索与民族危机的加剧

2、主要表现:

政治近代化:资产阶级维新派主张学习西方政治制度;

经济近代化:洋务派迈出经济近代化的第一步;

民族危机:甲午中日战争和八国联军侵华战争加剧了中国的民族危机

3、关键词:

两大主题 近代化的早期探索与民族危机的加剧

两个阶段 经济近代化探索、制度近代化探索

两大条约 《马关条约》《辛丑条约》

六大事件 洋务运动、甲午中日战争、瓜分中国狂潮、戊戌变法、义和团运动、八国联军侵华战争

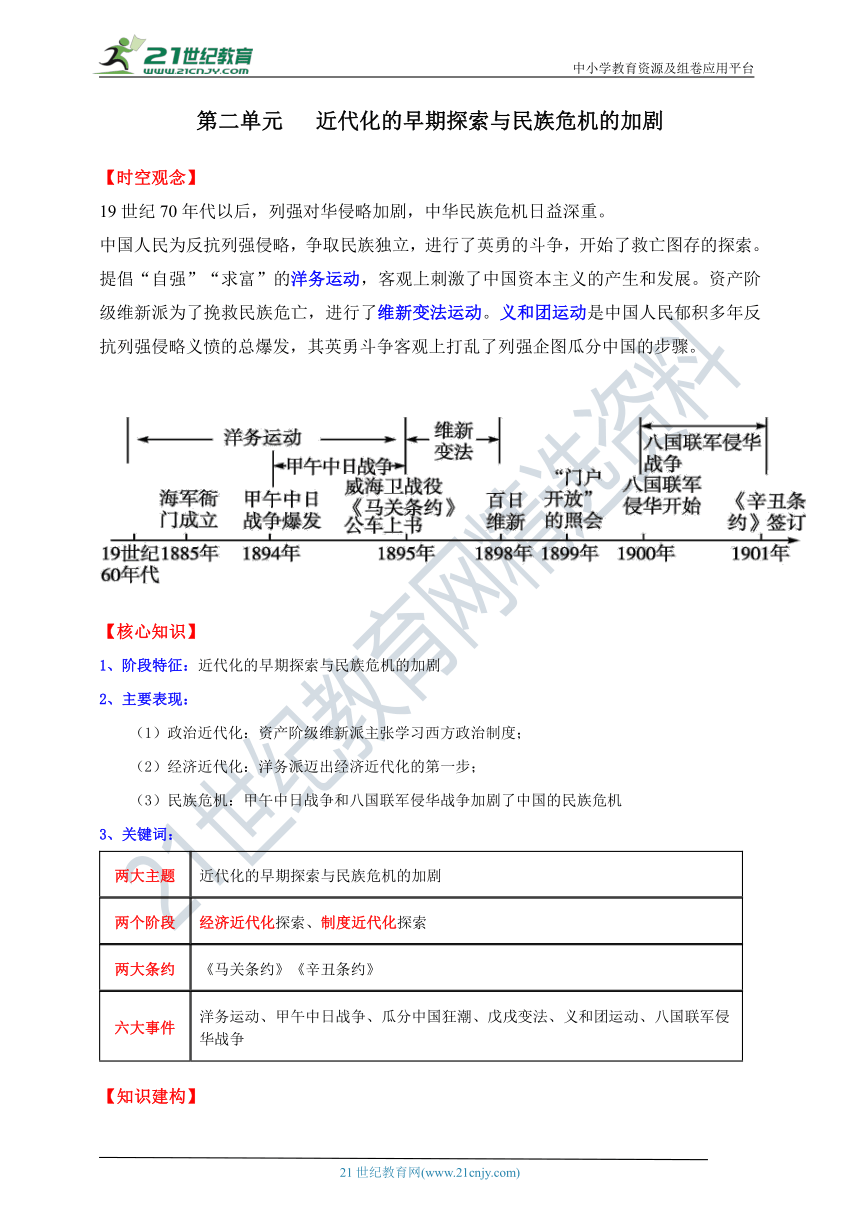

【知识建构】

第4课 洋务运动

【2022课标】

了解洋务运动的主要内容,初步认识洋务运动的作用和局限性;了解19世纪中后期的边疆危机和中法战争。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 洋务运动的兴起

1、背景:在第二次鸦片战争和镇压太平天国运动中,清政府内外交困。

2、目的:利用西方先进技术,强兵富国,维护清王朝的统治。

3、代表人物:中央→奕 ;地方→曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞。

4、开始的标志:1861年年总理衙门的设立

5、起止时间:19世纪60年代到90年代中期。

6、主张:“师夷长技以自强”。

【史料实证】洋务运动

洋务运动

时间 19世纪60年代至90年代中期

主张 学习西方先进技术

代表人物 中央 恭亲王奕?

地方 曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等

口号 “自强”“求富”

知识点2 创办近代军事和民用企业

1、从19世纪60年代起,洋务派以自强为口号,发展近代军事工业,先后创办了安庆内军械所、江南制造总局、福州船政局等一批近代军事工业。

为了洋务的需要,洋务派还兴办新式学校(19世纪60年代初,创办中国近代第一所新式学校---京师同文馆),培养翻译和军事人才;设立翻译馆,翻译外国科技书籍;派遣留学生出国深造等。

【史料实证】

京师同文馆 中国第一批官派留学生

1862年8月正式批准成立,附属于总理各国事务衙门,是洋务派创办的第一所新式学堂 1872年清政府首次派遣的30名赴美留学生合影

2、从19世纪70年代起,洋务派提出“求富”的主张,开办一些近代民用企业,比如轮船招商局、开平煤矿、汉阳铁厂、湖北织布局等。

时期 口号 工业性质 创办工业 代表人物 评价

前期 “自强” 军事工业 安庆内军械所 曾国藩 第一个兵工厂

江南制造总局 李鸿章 规模最大的军事工厂

福州船政局 左宗棠 规模最大的造船厂

后期 “求富” 民用工业 轮船招商局 李鸿章 第一个民用工业

开平矿务局 李鸿章

湖北织布局 张之洞

汉阳铁厂 张之洞 最大钢铁厂

3、对比军事工业与民用企业

项目 军事工业 民用企业

异 政府出资兴办,产品直接拨给军队使用;对外国资本主义有很强的依赖性 吸收私人资本;产品投入市场

同 都受官府控制;都采用了近代机器生产;都以维护清王朝统治为目的;都刺激了中国民族资本主义的产生和发展

关系 军事工业是洋务运动的核心,民用企业是为解决军事工业资金、原料、能源、运输等方面的困难而开办的

知识点3 建立新式海陆军

从19世纪60年代起,洋务派开始组建新式洋枪队,淘汰传统兵器,采用西式兵操练兵,使清朝军队的武器和战术逐渐发生变化。

19世纪70年代,中国边疆形势严峻。西北的新疆大部分地区被中亚浩罕国将领阿古柏率军占据,俄国还出兵伊犁。为了加强西北塞防,1875年,清政府任命力主收复新疆的左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务。他才去“先北后南,缓进急战”的策略,成功收复了新疆。1884年,清政府在新疆建立行省。

从19世纪70年代起,洋务派开始大规模进行近代海防建设,筹建新式海军。到80年代,初步建成了福建、广东、南洋和北洋四支海军;其中,北洋舰队规模最大。

【时空观念】建立新式海陆军

时期 措施

19世纪60年代 开始组建新式洋枪队,淘汰传统兵器,采用西式兵操练兵,使清朝军队的武器和战术逐渐发生变化

19世纪70年代 开始大规模进行近代海防建设,筹建新式海军

19世纪80年代 福建、广东、南洋和北洋等海军初步建成,其中以北洋舰队规模最大。1885年,清政府成立海军衙门统一协调指挥,同年还在台湾建立行省

综合提升:洋务运动的影响?

1、破产的标志:甲午战争中,北洋舰队全军覆没。

2、性质:一场失败的封建地主阶级的自救运动,是中国历史上第一次近代化运动。

3、评价:(唯物史观)

①进步性:洋务运动引进西方先进技术,创办中国第一批近代企业,开启了中国近代化的闸门。客观上促进了中国民族资本主义的产生和发展,对西方列强的扩张也起了一定的抵制作用。

②局限性:没有变革落后的封建制度②洋务派内部的腐败③外国势力的挤压

4、启示:洋务派没有认识到不触动封建制度,单纯学习西方先进科技是不可能使中国富强起来的。

【易错易混】鸦片战争改变了中国社会的性质,是中国近代史的开端;洋务运动使中国近代化的军事工业、民用工业和交通运输业等逐渐发展起来,是中国近代化的开端。

【唯物史观】洋务运动失败的原因及教训

【历史解释】

1).洋务运动中创办的军事工业的特点

采用近代机器生产;由政府出资兴办;产品用于军队武装;企业采用封建衙门式管理;性质基本上是封建性质的近代工业。

2).洋务运动中创办的民用企业的特点

使用大机器生产;创办目的是获得利润;产品绝大部分销售于市场;性质基本上是资本主义企业,但也不同程度上具有封建性质。

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

【2022课标】

知道甲午中日战争的主要战役和《马关条约》的主要内容,初步认识《马关条约》与中国民族危机加剧的关系。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 甲午中日战争

1、背景:日本明治维新后,走上了发展资本主义的道路,把侵略矛头指向朝鲜和中国。

2、爆发:1894年,朝鲜发生东学党起义,清政府应邀派兵镇压,日军袭击清军运兵船,蓄意挑起战争,清政府被迫对日宣战。史称“甲午中日战争”。

3、平壤战役:1894年9月,日军围攻平壤,清军将领左宝贵牺牲,叶志超弃城而逃,平壤陷落。

4、黄海海战:北洋舰队与日本联合舰队在黄海海面展开激战,重创日舰。致远舰管带邓世昌壮烈牺牲。李鸿章命令舰队躲进威海卫军港,日军趁机夺取了制海权。

5、旅顺大屠杀:日军占领大连、旅顺。旅顺守将徐邦道孤军奋战,最终失败。日军在旅顺进行了大屠杀,犯下了令人发指的罪行。

6、威海卫战役:1895年初,日军进攻山东威海卫,李鸿章一味强调“避敌保船”,以致丧失渤海、黄海制海权。北洋水师提督丁汝昌自杀殉国.北洋舰队全军覆没。

【时空观念】甲午战争的经过

阶段 战场 主要战役 战况 重要人物

开始 丰岛海面 丰岛海战 中日两国正式宣战

第一阶段 (1894年7月—9月) 朝鲜半岛 黄海海域 平壤战役 平壤失守战火至华 左宝贵

黄海战役 丧失黄海制海权 邓世昌

第二阶段 (1894年10月— 1895年初) 辽东地区 山东半岛 辽东战役 占领旅顺,旅顺大屠杀 徐邦道

威海卫战役 北洋舰队全军覆没 丁汝昌

知识点2 《马关条约》的签订

1、签订:1895年春,日本马关、中方李鸿章与日方伊藤博文,双方签订了中日《马关条约》。

2、内容:清政府割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;赔偿日本兵费白银2亿两;开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠;允许日本人在通商口岸开设工厂等。

内容 对中国的影响

清政府割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本 破坏中国领土主权,威胁了京津地区的安全

赔偿日本兵费白银2亿两 大大加重了中国人民的负担

开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠 列强侵略势力深入中国腹地

允许日本在通商口岸开设工厂 列强侵略由商品输出为主转为资本输出为主,严重阻碍了中国初步建立起来的民族工业的发展(危害最大)

影响:

1)对中国——《马关条约》是继《南京条约》以后最严重的不平等条约,极大地损害了中国的主权和领土完整,使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。割让台湾和设厂,意味着列强的侵略有了新的要求,使列强对中国的侵略进入一个新的阶段。

2)对日本——日本挤进了帝国主义列强的行列。

知识点3 “瓜分”中国狂潮

1、三国干涉还辽:《马关条约》签订后,沙俄联合法国、德国迫使日本放弃辽东半岛,日本则向中国索取了3000万两白银作为“赎辽费”。

2、“瓜分”狂潮:列强以干涉还辽为契机,在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分“势力范围”的“瓜分”中国狂潮。

3、“门户开放” :1899年,美国向英、俄、德、日、意、法六国提出“门户开放”的照会,承认各国在中国的“势力范围”和既得特权,同时要求在各国租借地和“势力范围”内享有均等贸易机会。“门户开放”政策反映出美国与其他帝国主义国家在侵华政策上的矛盾。

【时空观念】“瓜分”中国狂潮

国别 强租租借地 “势力范围”

德国 胶州湾租借地 山东

沙俄 旅大租借地 长城以北、新疆、东北

法国 广州湾租借地 广东、广西、云南

英国 九龙租借地、威海卫租借地 长江流域

日本 福建

【历史解释】

1)、《马关条约》与以前签订的不平等条约相比,有什么突出的特点

《马关条约》允许日本在通商口岸开设工厂,这也是对中国危害最大的条款,表明外国资本主义侵略中国进入新阶段,是资本主义进入帝国主义阶段对外侵略的主要特征之一,开始由商品输出改为资本输出。

自此之后,列强在中国进行大规模的资本输出和掀起瓜分中国的狂潮。

2)、近代列强侵华的五大趋向

【唯物史观】

1.甲午中日战争爆发的原因

2.甲午中日战争中国战败的原因:

主观原因(内因) 客观原因(外因)

政治上,清政府腐败无能(根本原因) 经济上,落后 军事上,清军总体装备落后,李鸿章采取“避和求战”政策,清军中不少官兵临阵脱逃 政治上,日本是先进的资本主义国家 经济上,日本通过明治维新走上了富强道路 军事上,日本装备先进,蓄谋已久,准备充分

第6课 戊戌变法

【2022课标】

了解戊戌变法的主要史事,认识变法的意义和局限性。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 康有为与公车上书

1、背景:甲午中日战争后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加重。

2、公车上书:1895年4月,《马关条约》签订的消息传到北京,康有为、梁启超等组织参加的举人,联合签名上书,要求拒签条约,变法图强,史称“公车上书”。

3、影响:拉开了维新运动的序幕。

4、维新变法思想的传播:维新人士在各地组织学会,创办报刊,宣传变法,其中影响最大的报刊是上海的《时务报》和天津的《国闻报》。

知识点2 百日维新

1、背景:1897年冬,德国强占胶州湾,康有为上书光绪帝,呼吁变法救国。光绪帝表示“不甘作亡国之君”,决心变法。

2、开始:1898年6月11日,清政府颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法.变法历时103天,9月21日结束,因此又被称为“百日维新”。

3、变法诏令:裁撤冗官冗员.允许官民上书言事,鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;改革财政,编制国家预算;废除八股,改试策论,开办新式学堂,裁减绿营,训练新式军队等。1898年是农历戊戌年,史称“戊戌变法”。

内容 影响

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事 有利于精简吏治,使官民参与政治的积极性提高

鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业 有利于中国民族资本主义的发展

改革财政,编制国家预算 有利于国家财政的制度化建设

废除八股,改试策论,开办新式学堂,创设京师大学堂;设立译书局 有利于思想的解放及西方思想的传入

裁减绿营,训练新式军队 有利于提高军队的战斗力和军事素质

4、结果:9月21日,慈禧太后等发动政变,囚禁光绪帝,废除变法诏令。谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁六人被捕遇害,史称“戊戌六君子”,戊戌变法失败.

5、性质:是自上而下的资产阶级性质的改良运动。

6、失败的原因:

(1)失败的原因:

①主观原因:维新派缺乏反帝反封建的勇气,不敢从根本上触动封建专制制度,只采用改良的方式,寄希望于没有实权的皇帝,脱离广大人民群众。

②客观原因;顽固派势力强大,变法遭到以慈禧太后为首的顽固派的镇压。

(2)启示:资产阶级改良道路在半殖民地半封建的中国行不通;变法要维护人民群众的利益,才能得到人民群众的支持;清政府统治腐朽,不能依靠它救亡图存,只能将其推翻。

7、启示:在半殖民地半封建社会的中国,资产阶级改良的道路是行不通的。

8、影响:戊戌变法是一次重要的政治改革,也是一次思想启蒙运动,推动了社会进步。在思想文化业方面产生了广泛而持久的影响。

【史料实证】

第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

【2022课标】

知道义和团运动和抗击八国联军侵华的史事,结合《辛丑条约》的主要内容,认识《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 义和团运动

1、兴起:义和团活动于山东、直隶一带。19世纪末,随着帝国主义侵略的加剧和外国传教土活动的猖獗,逐渐由反清转变为反帝斗争组织。

2、发展:清政府为利用义和团,以“招抚”代替“剿灭”,并承认其合法地位。1900年夏,义和团控制了京津地区。

3、口号:义和团曾提出“扶清灭洋”的口号,既有反对帝国主义的斗争意志,又具有盲目排外的落后性,同时反映了义和团对清政府的本质认识不清。

【唯物史观】“扶清灭洋”的认识

口号 进步性 局限性

“扶清” — 对清政府的本质认识不清,对它抱有幻想。还带有迷信色彩

“灭洋” 鲜明地表达了中国人民反对帝国主义的斗争意志 排斥一切洋人、洋物件,盲目排外

知识点2 抗击八国联军

1、八国联军侵华:1900年6月,为镇压义和团运动,英、美、俄、日、法、德、意、奥八国组织联军,在英国海军司令西摩尔的率领下发动了侵华战争。

2、抗击八国联军:义和团在廊坊一带阻击敌人,八国联军被迫撤回天津。同时,各国联合舰队攻占大沽炮台,扩大对中国的侵略战争,慈禧太后对外宣战。义和团在北京围攻西什库教堂和东交民巷使馆区,在天津老龙头火车站展开激战,并炮轰紫竹林租界。天津保卫战中聂士成壮烈殉国。

3、义和团运动结果:1900年8月14日,联军攻陷北京。慈禧太后携光绪帝西逃,途中请求八国联军“助剿”。在中外反对势力的镇压下义和团运动失败.但它沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。义和团的反帝斗争精神,显示了中国人民的巨大力量,对阻止列强瓜分中国起了一定的作用。

【时空观念】抗击八国联军

抗击 八国 联军 八国联军 侵华的原因 直接原因 镇压义和团运动

根本原因 进一步侵略和瓜分中国

时间 1900年

参加国 俄、德、法、美、日、奥、意、英

经过 列强入侵 由天津进犯北京

义和团 抗击 廊坊阻击战、围攻西什库教堂和东交民巷使馆区、老龙头火车站争夺战、天津保卫战

清政府的态度 回避→宣战→求和

结果 清政府战败,义和团在中外反动势力的镇压下失败

影响 义和团运动沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心,使侵略者不得不承认中国“尚含有无限蓬勃生气

知识点3 《辛丑条约》的签订

1、签订:1901年,清政府被迫同英、美、俄等11国签订。

2、主要内容:清政府赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9. 8亿两,以海关税、盐税等税收作担保;清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动;清政府拆毁大沽炮台,允许外国军队驻扎在从北京到山海关的铁路沿线要地;划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住,改总理衙门为外务部,班列六部之前。

内 容 影 响

清政府赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9.8亿两,以海关税、盐税等税收作担保 是列强对中国空前规模的勒索,西方列强完全控制着中国的经济命脉,人民生活更加贫苦

清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动 表明清政府已经完全沦为帝国主义列强统治中国的工具

清政府拆毁大沽炮台,允许外国军队驻扎在从北京到山海关的铁路沿线要地 便利了侵略者对清政府进行军事控制,便于侵略者直接派兵镇压中国人民的反帝斗争

划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住 “使馆界”实际上是一个“国中之国”,成为列强策划侵略中国的大本营

改总理衙门为外务部,班列六部之前 清政府完全处于列强的控制之下

影响:《辛丑条约》是中国近代史上赔款数且最庞大、主权丧失最严重的不平等条约。从此.清政府沦为帝国主义列统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。X k B 1

【唯物史观】 认识《辛丑条约》给中国造成的严重危害

(1)从经济上看:清政府赔款白银4.5亿两,以海关等税收作担保,此条款严重损害了中国的经济利益,给中国人民增加了新的沉重负担;

(2)从政治上看:清政府严禁人民参加反帝活动,这样清政府就完全成为“洋人的朝廷”,成为帝国主义统治中国的工具;

(3)从军事上看:清政府拆毁大沽炮台,允许帝国主义国家派兵驻扎从北京到山海关铁路沿线要地,便利了侵略者对清政府进行军事控制和直接镇压中国人民的反帝活动;

(4)从外交上看:划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住,使清朝的都城置于帝国主义列强的武装控制之下。

由此可以看出,《辛丑条约》的签订,最终确立了清政府沦为帝国主义列强忠实走狗的地位,使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

【历史解释】

1)义和团运动与太平天国运动

2)历史上的农民起义

3)中国是怎样一步步地沦为半殖民地半封建社会的

开始沦为:鸦片战争——《南京条约》签订

进一步加深:第二次鸦片战争--《北京条约》签订

大大加深:甲午中日战争——《马关条约》签订

完全沦为:八国联军侵华战争——《辛丑条约》签订

列强通过发动战争,强迫清政府签订不平等条约,不断扩大侵略特权,使中国一步一步地沦为半殖民地半封建社会,清朝政府成为他们统治中国的工具。

【时空观念】中国是怎样一步步地沦为半殖民地半封建社会的

(1)鸦片战争后,签订了《南京条约》等不平等条约,中国开始从封建社会变为半殖民地半封建社会。

(2)甲午中日战争后,签订了《马关条约》,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)八国联军侵华战争后,签订了《辛丑条约》,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

【拓展延伸】

1.鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午中日战争与八国联军侵华战争

项目 鸦片战争 第二次鸦片战争 甲午中日战争 八国联军侵华战争

不 同 点 发动国家 英国 英、法为主凶,美、俄为帮凶 日本 英、美、俄、日、法、德、意、奥

签订条约 《南京条约》 《天津条约》《北京条约》等 《马关条约》 《辛丑条约》

条约影响 使中国开始沦为半殖民地半封建社会 使中国半殖民地化 程度进一步加深 使中国半殖民地化程度大大加深 使中国完全沦为半殖民地半封建社会

最能反映侵略意图的条款 五口通商、协定关税 增开通商口岸 允许日本在通商口岸开设工厂 严禁中国人民参加反帝活动

国际背景 第一次工业革命 第二次工业革命

列强所处阶段 自由资本主义阶段 垄断资本主义阶段(即帝国主义阶段)

经济侵略方式 商品输出 资本输出

相同点 (1)发动战争的原因:侵略中国,占领商品市场和原料产地 (2)战争的结果:清政府战败,签订一系列不平等条约 (3)战争的影响:严重损害了中国的主权,使中国逐步沦为半殖民地半封建社会

2.《南京条约》《北京条约》《马关条约》与《辛丑条约》

项目 《南京条约》 《北京条约》 《马关条约》 《辛丑条约》

不同点 签订国家 清政府、英国 清政府、英国、法国、俄国 清政府、日本 清政府与英、美、俄、日、法、德、意、奥、比、荷、西11国

签订时间 1842年 1860年 1895年 1901年

主要内容 通商口岸 概况 广州、厦门、福州、宁波、上海 天津 重庆、沙市、苏州、杭州 ——

特点 主要分布在沿海地区;由东南沿海扩展到整个东部沿海并向内地推进

割地 香港岛 九龙司地方一区,乌苏里江以东、包括库页岛在内 辽东半岛、台湾全岛及附属各岛屿、澎湖列岛 ——

赔款 2 100万银元 赔偿英法军费各800万两 2亿两白银 4.5亿两白银

其他 协定关税 承认《天津条约》继续有效 在通商口岸 开设工厂 清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动;毁炮驻兵;划使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住;改总理衙门为外务部

影响 中国开始沦为半殖民地半封建社会 中国的主权进一步丧失,半殖民地化程度进一步加深 大大加深了中国的半殖民地化程度 中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊

相同点 (1)都破坏了中国的国家主权,都影响了中国社会性质 (2)开放通商口岸:《南京条约》《北京条约》和《马关条约》 (3)割地:《南京条约》《北京条约》和《马关条约》 (4)日本获得赔款:《马关条约》《辛丑条约》,英国获得赔款:《南京条约》《北京条约》《辛丑条约》,英法获得赔款:《北京条约》《辛丑条约》

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

【时空观念】

19世纪70年代以后,列强对华侵略加剧,中华民族危机日益深重。

中国人民为反抗列强侵略,争取民族独立,进行了英勇的斗争,开始了救亡图存的探索。提倡“自强”“求富”的洋务运动,客观上刺激了中国资本主义的产生和发展。资产阶级维新派为了挽救民族危亡,进行了维新变法运动。义和团运动是中国人民郁积多年反抗列强侵略义愤的总爆发,其英勇斗争客观上打乱了列强企图瓜分中国的步骤。

【核心知识】

1、阶段特征:近代化的早期探索与民族危机的加剧

2、主要表现:

政治近代化:资产阶级维新派主张学习西方政治制度;

经济近代化:洋务派迈出经济近代化的第一步;

民族危机:甲午中日战争和八国联军侵华战争加剧了中国的民族危机

3、关键词:

两大主题 近代化的早期探索与民族危机的加剧

两个阶段 经济近代化探索、制度近代化探索

两大条约 《马关条约》《辛丑条约》

六大事件 洋务运动、甲午中日战争、瓜分中国狂潮、戊戌变法、义和团运动、八国联军侵华战争

【知识建构】

第4课 洋务运动

【2022课标】

了解洋务运动的主要内容,初步认识洋务运动的作用和局限性;了解19世纪中后期的边疆危机和中法战争。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 洋务运动的兴起

1、背景:在第二次鸦片战争和镇压太平天国运动中,清政府内外交困。

2、目的:利用西方先进技术,强兵富国,维护清王朝的统治。

3、代表人物:中央→奕 ;地方→曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞。

4、开始的标志:1861年年总理衙门的设立

5、起止时间:19世纪60年代到90年代中期。

6、主张:“师夷长技以自强”。

【史料实证】洋务运动

洋务运动

时间 19世纪60年代至90年代中期

主张 学习西方先进技术

代表人物 中央 恭亲王奕?

地方 曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等

口号 “自强”“求富”

知识点2 创办近代军事和民用企业

1、从19世纪60年代起,洋务派以自强为口号,发展近代军事工业,先后创办了安庆内军械所、江南制造总局、福州船政局等一批近代军事工业。

为了洋务的需要,洋务派还兴办新式学校(19世纪60年代初,创办中国近代第一所新式学校---京师同文馆),培养翻译和军事人才;设立翻译馆,翻译外国科技书籍;派遣留学生出国深造等。

【史料实证】

京师同文馆 中国第一批官派留学生

1862年8月正式批准成立,附属于总理各国事务衙门,是洋务派创办的第一所新式学堂 1872年清政府首次派遣的30名赴美留学生合影

2、从19世纪70年代起,洋务派提出“求富”的主张,开办一些近代民用企业,比如轮船招商局、开平煤矿、汉阳铁厂、湖北织布局等。

时期 口号 工业性质 创办工业 代表人物 评价

前期 “自强” 军事工业 安庆内军械所 曾国藩 第一个兵工厂

江南制造总局 李鸿章 规模最大的军事工厂

福州船政局 左宗棠 规模最大的造船厂

后期 “求富” 民用工业 轮船招商局 李鸿章 第一个民用工业

开平矿务局 李鸿章

湖北织布局 张之洞

汉阳铁厂 张之洞 最大钢铁厂

3、对比军事工业与民用企业

项目 军事工业 民用企业

异 政府出资兴办,产品直接拨给军队使用;对外国资本主义有很强的依赖性 吸收私人资本;产品投入市场

同 都受官府控制;都采用了近代机器生产;都以维护清王朝统治为目的;都刺激了中国民族资本主义的产生和发展

关系 军事工业是洋务运动的核心,民用企业是为解决军事工业资金、原料、能源、运输等方面的困难而开办的

知识点3 建立新式海陆军

从19世纪60年代起,洋务派开始组建新式洋枪队,淘汰传统兵器,采用西式兵操练兵,使清朝军队的武器和战术逐渐发生变化。

19世纪70年代,中国边疆形势严峻。西北的新疆大部分地区被中亚浩罕国将领阿古柏率军占据,俄国还出兵伊犁。为了加强西北塞防,1875年,清政府任命力主收复新疆的左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务。他才去“先北后南,缓进急战”的策略,成功收复了新疆。1884年,清政府在新疆建立行省。

从19世纪70年代起,洋务派开始大规模进行近代海防建设,筹建新式海军。到80年代,初步建成了福建、广东、南洋和北洋四支海军;其中,北洋舰队规模最大。

【时空观念】建立新式海陆军

时期 措施

19世纪60年代 开始组建新式洋枪队,淘汰传统兵器,采用西式兵操练兵,使清朝军队的武器和战术逐渐发生变化

19世纪70年代 开始大规模进行近代海防建设,筹建新式海军

19世纪80年代 福建、广东、南洋和北洋等海军初步建成,其中以北洋舰队规模最大。1885年,清政府成立海军衙门统一协调指挥,同年还在台湾建立行省

综合提升:洋务运动的影响?

1、破产的标志:甲午战争中,北洋舰队全军覆没。

2、性质:一场失败的封建地主阶级的自救运动,是中国历史上第一次近代化运动。

3、评价:(唯物史观)

①进步性:洋务运动引进西方先进技术,创办中国第一批近代企业,开启了中国近代化的闸门。客观上促进了中国民族资本主义的产生和发展,对西方列强的扩张也起了一定的抵制作用。

②局限性:没有变革落后的封建制度②洋务派内部的腐败③外国势力的挤压

4、启示:洋务派没有认识到不触动封建制度,单纯学习西方先进科技是不可能使中国富强起来的。

【易错易混】鸦片战争改变了中国社会的性质,是中国近代史的开端;洋务运动使中国近代化的军事工业、民用工业和交通运输业等逐渐发展起来,是中国近代化的开端。

【唯物史观】洋务运动失败的原因及教训

【历史解释】

1).洋务运动中创办的军事工业的特点

采用近代机器生产;由政府出资兴办;产品用于军队武装;企业采用封建衙门式管理;性质基本上是封建性质的近代工业。

2).洋务运动中创办的民用企业的特点

使用大机器生产;创办目的是获得利润;产品绝大部分销售于市场;性质基本上是资本主义企业,但也不同程度上具有封建性质。

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

【2022课标】

知道甲午中日战争的主要战役和《马关条约》的主要内容,初步认识《马关条约》与中国民族危机加剧的关系。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 甲午中日战争

1、背景:日本明治维新后,走上了发展资本主义的道路,把侵略矛头指向朝鲜和中国。

2、爆发:1894年,朝鲜发生东学党起义,清政府应邀派兵镇压,日军袭击清军运兵船,蓄意挑起战争,清政府被迫对日宣战。史称“甲午中日战争”。

3、平壤战役:1894年9月,日军围攻平壤,清军将领左宝贵牺牲,叶志超弃城而逃,平壤陷落。

4、黄海海战:北洋舰队与日本联合舰队在黄海海面展开激战,重创日舰。致远舰管带邓世昌壮烈牺牲。李鸿章命令舰队躲进威海卫军港,日军趁机夺取了制海权。

5、旅顺大屠杀:日军占领大连、旅顺。旅顺守将徐邦道孤军奋战,最终失败。日军在旅顺进行了大屠杀,犯下了令人发指的罪行。

6、威海卫战役:1895年初,日军进攻山东威海卫,李鸿章一味强调“避敌保船”,以致丧失渤海、黄海制海权。北洋水师提督丁汝昌自杀殉国.北洋舰队全军覆没。

【时空观念】甲午战争的经过

阶段 战场 主要战役 战况 重要人物

开始 丰岛海面 丰岛海战 中日两国正式宣战

第一阶段 (1894年7月—9月) 朝鲜半岛 黄海海域 平壤战役 平壤失守战火至华 左宝贵

黄海战役 丧失黄海制海权 邓世昌

第二阶段 (1894年10月— 1895年初) 辽东地区 山东半岛 辽东战役 占领旅顺,旅顺大屠杀 徐邦道

威海卫战役 北洋舰队全军覆没 丁汝昌

知识点2 《马关条约》的签订

1、签订:1895年春,日本马关、中方李鸿章与日方伊藤博文,双方签订了中日《马关条约》。

2、内容:清政府割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;赔偿日本兵费白银2亿两;开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠;允许日本人在通商口岸开设工厂等。

内容 对中国的影响

清政府割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本 破坏中国领土主权,威胁了京津地区的安全

赔偿日本兵费白银2亿两 大大加重了中国人民的负担

开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠 列强侵略势力深入中国腹地

允许日本在通商口岸开设工厂 列强侵略由商品输出为主转为资本输出为主,严重阻碍了中国初步建立起来的民族工业的发展(危害最大)

影响:

1)对中国——《马关条约》是继《南京条约》以后最严重的不平等条约,极大地损害了中国的主权和领土完整,使外国侵略势力进一步深入中国腹地,大大加深了中国的半殖民地化程度。割让台湾和设厂,意味着列强的侵略有了新的要求,使列强对中国的侵略进入一个新的阶段。

2)对日本——日本挤进了帝国主义列强的行列。

知识点3 “瓜分”中国狂潮

1、三国干涉还辽:《马关条约》签订后,沙俄联合法国、德国迫使日本放弃辽东半岛,日本则向中国索取了3000万两白银作为“赎辽费”。

2、“瓜分”狂潮:列强以干涉还辽为契机,在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分“势力范围”的“瓜分”中国狂潮。

3、“门户开放” :1899年,美国向英、俄、德、日、意、法六国提出“门户开放”的照会,承认各国在中国的“势力范围”和既得特权,同时要求在各国租借地和“势力范围”内享有均等贸易机会。“门户开放”政策反映出美国与其他帝国主义国家在侵华政策上的矛盾。

【时空观念】“瓜分”中国狂潮

国别 强租租借地 “势力范围”

德国 胶州湾租借地 山东

沙俄 旅大租借地 长城以北、新疆、东北

法国 广州湾租借地 广东、广西、云南

英国 九龙租借地、威海卫租借地 长江流域

日本 福建

【历史解释】

1)、《马关条约》与以前签订的不平等条约相比,有什么突出的特点

《马关条约》允许日本在通商口岸开设工厂,这也是对中国危害最大的条款,表明外国资本主义侵略中国进入新阶段,是资本主义进入帝国主义阶段对外侵略的主要特征之一,开始由商品输出改为资本输出。

自此之后,列强在中国进行大规模的资本输出和掀起瓜分中国的狂潮。

2)、近代列强侵华的五大趋向

【唯物史观】

1.甲午中日战争爆发的原因

2.甲午中日战争中国战败的原因:

主观原因(内因) 客观原因(外因)

政治上,清政府腐败无能(根本原因) 经济上,落后 军事上,清军总体装备落后,李鸿章采取“避和求战”政策,清军中不少官兵临阵脱逃 政治上,日本是先进的资本主义国家 经济上,日本通过明治维新走上了富强道路 军事上,日本装备先进,蓄谋已久,准备充分

第6课 戊戌变法

【2022课标】

了解戊戌变法的主要史事,认识变法的意义和局限性。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 康有为与公车上书

1、背景:甲午中日战争后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加重。

2、公车上书:1895年4月,《马关条约》签订的消息传到北京,康有为、梁启超等组织参加的举人,联合签名上书,要求拒签条约,变法图强,史称“公车上书”。

3、影响:拉开了维新运动的序幕。

4、维新变法思想的传播:维新人士在各地组织学会,创办报刊,宣传变法,其中影响最大的报刊是上海的《时务报》和天津的《国闻报》。

知识点2 百日维新

1、背景:1897年冬,德国强占胶州湾,康有为上书光绪帝,呼吁变法救国。光绪帝表示“不甘作亡国之君”,决心变法。

2、开始:1898年6月11日,清政府颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法.变法历时103天,9月21日结束,因此又被称为“百日维新”。

3、变法诏令:裁撤冗官冗员.允许官民上书言事,鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业;改革财政,编制国家预算;废除八股,改试策论,开办新式学堂,裁减绿营,训练新式军队等。1898年是农历戊戌年,史称“戊戌变法”。

内容 影响

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事 有利于精简吏治,使官民参与政治的积极性提高

鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业 有利于中国民族资本主义的发展

改革财政,编制国家预算 有利于国家财政的制度化建设

废除八股,改试策论,开办新式学堂,创设京师大学堂;设立译书局 有利于思想的解放及西方思想的传入

裁减绿营,训练新式军队 有利于提高军队的战斗力和军事素质

4、结果:9月21日,慈禧太后等发动政变,囚禁光绪帝,废除变法诏令。谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁六人被捕遇害,史称“戊戌六君子”,戊戌变法失败.

5、性质:是自上而下的资产阶级性质的改良运动。

6、失败的原因:

(1)失败的原因:

①主观原因:维新派缺乏反帝反封建的勇气,不敢从根本上触动封建专制制度,只采用改良的方式,寄希望于没有实权的皇帝,脱离广大人民群众。

②客观原因;顽固派势力强大,变法遭到以慈禧太后为首的顽固派的镇压。

(2)启示:资产阶级改良道路在半殖民地半封建的中国行不通;变法要维护人民群众的利益,才能得到人民群众的支持;清政府统治腐朽,不能依靠它救亡图存,只能将其推翻。

7、启示:在半殖民地半封建社会的中国,资产阶级改良的道路是行不通的。

8、影响:戊戌变法是一次重要的政治改革,也是一次思想启蒙运动,推动了社会进步。在思想文化业方面产生了广泛而持久的影响。

【史料实证】

第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

【2022课标】

知道义和团运动和抗击八国联军侵华的史事,结合《辛丑条约》的主要内容,认识《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 义和团运动

1、兴起:义和团活动于山东、直隶一带。19世纪末,随着帝国主义侵略的加剧和外国传教土活动的猖獗,逐渐由反清转变为反帝斗争组织。

2、发展:清政府为利用义和团,以“招抚”代替“剿灭”,并承认其合法地位。1900年夏,义和团控制了京津地区。

3、口号:义和团曾提出“扶清灭洋”的口号,既有反对帝国主义的斗争意志,又具有盲目排外的落后性,同时反映了义和团对清政府的本质认识不清。

【唯物史观】“扶清灭洋”的认识

口号 进步性 局限性

“扶清” — 对清政府的本质认识不清,对它抱有幻想。还带有迷信色彩

“灭洋” 鲜明地表达了中国人民反对帝国主义的斗争意志 排斥一切洋人、洋物件,盲目排外

知识点2 抗击八国联军

1、八国联军侵华:1900年6月,为镇压义和团运动,英、美、俄、日、法、德、意、奥八国组织联军,在英国海军司令西摩尔的率领下发动了侵华战争。

2、抗击八国联军:义和团在廊坊一带阻击敌人,八国联军被迫撤回天津。同时,各国联合舰队攻占大沽炮台,扩大对中国的侵略战争,慈禧太后对外宣战。义和团在北京围攻西什库教堂和东交民巷使馆区,在天津老龙头火车站展开激战,并炮轰紫竹林租界。天津保卫战中聂士成壮烈殉国。

3、义和团运动结果:1900年8月14日,联军攻陷北京。慈禧太后携光绪帝西逃,途中请求八国联军“助剿”。在中外反对势力的镇压下义和团运动失败.但它沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。义和团的反帝斗争精神,显示了中国人民的巨大力量,对阻止列强瓜分中国起了一定的作用。

【时空观念】抗击八国联军

抗击 八国 联军 八国联军 侵华的原因 直接原因 镇压义和团运动

根本原因 进一步侵略和瓜分中国

时间 1900年

参加国 俄、德、法、美、日、奥、意、英

经过 列强入侵 由天津进犯北京

义和团 抗击 廊坊阻击战、围攻西什库教堂和东交民巷使馆区、老龙头火车站争夺战、天津保卫战

清政府的态度 回避→宣战→求和

结果 清政府战败,义和团在中外反动势力的镇压下失败

影响 义和团运动沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心,使侵略者不得不承认中国“尚含有无限蓬勃生气

知识点3 《辛丑条约》的签订

1、签订:1901年,清政府被迫同英、美、俄等11国签订。

2、主要内容:清政府赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9. 8亿两,以海关税、盐税等税收作担保;清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动;清政府拆毁大沽炮台,允许外国军队驻扎在从北京到山海关的铁路沿线要地;划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住,改总理衙门为外务部,班列六部之前。

内 容 影 响

清政府赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9.8亿两,以海关税、盐税等税收作担保 是列强对中国空前规模的勒索,西方列强完全控制着中国的经济命脉,人民生活更加贫苦

清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动 表明清政府已经完全沦为帝国主义列强统治中国的工具

清政府拆毁大沽炮台,允许外国军队驻扎在从北京到山海关的铁路沿线要地 便利了侵略者对清政府进行军事控制,便于侵略者直接派兵镇压中国人民的反帝斗争

划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住 “使馆界”实际上是一个“国中之国”,成为列强策划侵略中国的大本营

改总理衙门为外务部,班列六部之前 清政府完全处于列强的控制之下

影响:《辛丑条约》是中国近代史上赔款数且最庞大、主权丧失最严重的不平等条约。从此.清政府沦为帝国主义列统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。X k B 1

【唯物史观】 认识《辛丑条约》给中国造成的严重危害

(1)从经济上看:清政府赔款白银4.5亿两,以海关等税收作担保,此条款严重损害了中国的经济利益,给中国人民增加了新的沉重负担;

(2)从政治上看:清政府严禁人民参加反帝活动,这样清政府就完全成为“洋人的朝廷”,成为帝国主义统治中国的工具;

(3)从军事上看:清政府拆毁大沽炮台,允许帝国主义国家派兵驻扎从北京到山海关铁路沿线要地,便利了侵略者对清政府进行军事控制和直接镇压中国人民的反帝活动;

(4)从外交上看:划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住,使清朝的都城置于帝国主义列强的武装控制之下。

由此可以看出,《辛丑条约》的签订,最终确立了清政府沦为帝国主义列强忠实走狗的地位,使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

【历史解释】

1)义和团运动与太平天国运动

2)历史上的农民起义

3)中国是怎样一步步地沦为半殖民地半封建社会的

开始沦为:鸦片战争——《南京条约》签订

进一步加深:第二次鸦片战争--《北京条约》签订

大大加深:甲午中日战争——《马关条约》签订

完全沦为:八国联军侵华战争——《辛丑条约》签订

列强通过发动战争,强迫清政府签订不平等条约,不断扩大侵略特权,使中国一步一步地沦为半殖民地半封建社会,清朝政府成为他们统治中国的工具。

【时空观念】中国是怎样一步步地沦为半殖民地半封建社会的

(1)鸦片战争后,签订了《南京条约》等不平等条约,中国开始从封建社会变为半殖民地半封建社会。

(2)甲午中日战争后,签订了《马关条约》,大大加深了中国的半殖民地化程度。

(3)八国联军侵华战争后,签订了《辛丑条约》,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

【拓展延伸】

1.鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午中日战争与八国联军侵华战争

项目 鸦片战争 第二次鸦片战争 甲午中日战争 八国联军侵华战争

不 同 点 发动国家 英国 英、法为主凶,美、俄为帮凶 日本 英、美、俄、日、法、德、意、奥

签订条约 《南京条约》 《天津条约》《北京条约》等 《马关条约》 《辛丑条约》

条约影响 使中国开始沦为半殖民地半封建社会 使中国半殖民地化 程度进一步加深 使中国半殖民地化程度大大加深 使中国完全沦为半殖民地半封建社会

最能反映侵略意图的条款 五口通商、协定关税 增开通商口岸 允许日本在通商口岸开设工厂 严禁中国人民参加反帝活动

国际背景 第一次工业革命 第二次工业革命

列强所处阶段 自由资本主义阶段 垄断资本主义阶段(即帝国主义阶段)

经济侵略方式 商品输出 资本输出

相同点 (1)发动战争的原因:侵略中国,占领商品市场和原料产地 (2)战争的结果:清政府战败,签订一系列不平等条约 (3)战争的影响:严重损害了中国的主权,使中国逐步沦为半殖民地半封建社会

2.《南京条约》《北京条约》《马关条约》与《辛丑条约》

项目 《南京条约》 《北京条约》 《马关条约》 《辛丑条约》

不同点 签订国家 清政府、英国 清政府、英国、法国、俄国 清政府、日本 清政府与英、美、俄、日、法、德、意、奥、比、荷、西11国

签订时间 1842年 1860年 1895年 1901年

主要内容 通商口岸 概况 广州、厦门、福州、宁波、上海 天津 重庆、沙市、苏州、杭州 ——

特点 主要分布在沿海地区;由东南沿海扩展到整个东部沿海并向内地推进

割地 香港岛 九龙司地方一区,乌苏里江以东、包括库页岛在内 辽东半岛、台湾全岛及附属各岛屿、澎湖列岛 ——

赔款 2 100万银元 赔偿英法军费各800万两 2亿两白银 4.5亿两白银

其他 协定关税 承认《天津条约》继续有效 在通商口岸 开设工厂 清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动;毁炮驻兵;划使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住;改总理衙门为外务部

影响 中国开始沦为半殖民地半封建社会 中国的主权进一步丧失,半殖民地化程度进一步加深 大大加深了中国的半殖民地化程度 中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊

相同点 (1)都破坏了中国的国家主权,都影响了中国社会性质 (2)开放通商口岸:《南京条约》《北京条约》和《马关条约》 (3)割地:《南京条约》《北京条约》和《马关条约》 (4)日本获得赔款:《马关条约》《辛丑条约》,英国获得赔款:《南京条约》《北京条约》《辛丑条约》,英法获得赔款:《北京条约》《辛丑条约》

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录