第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立【核心考点精讲】【统编版八上历史期中期末专题复习】

文档属性

| 名称 | 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立【核心考点精讲】【统编版八上历史期中期末专题复习】 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-10 16:11:05 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

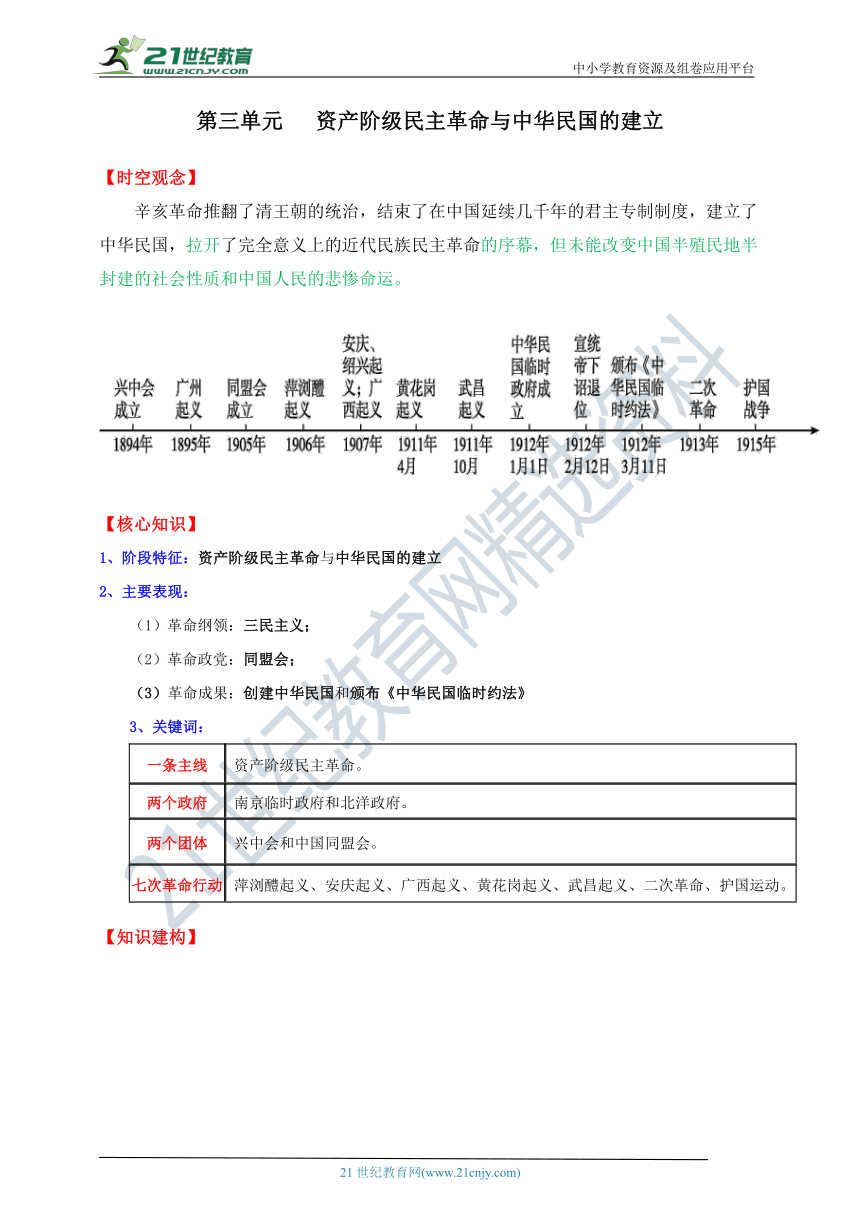

【时空观念】

辛亥革命推翻了清王朝的统治,结束了在中国延续几千年的君主专制制度,建立了中华民国,拉开了完全意义上的近代民族民主革命的序幕,但未能改变中国半殖民地半封建的社会性质和中国人民的悲惨命运。

【核心知识】

1、阶段特征:资产阶级民主革命与中华民国的建立

2、主要表现:

革命纲领:三民主义;

革命政党:同盟会;

革命成果:创建中华民国和颁布《中华民国临时约法》

3、关键词:

一条主线 资产阶级民主革命。

两个政府 南京临时政府和北洋政府。

两个团体 兴中会和中国同盟会。

七次革命行动 萍浏醴起义、安庆起义、广西起义、黄花岗起义、武昌起义、二次革命、护国运动。

【知识建构】

第8课 革命先行者孙中山

【2022课标】

通过了解孙中山等民主革命先行者早年的革命活动,认识辛亥革命的历史意义及局限性。

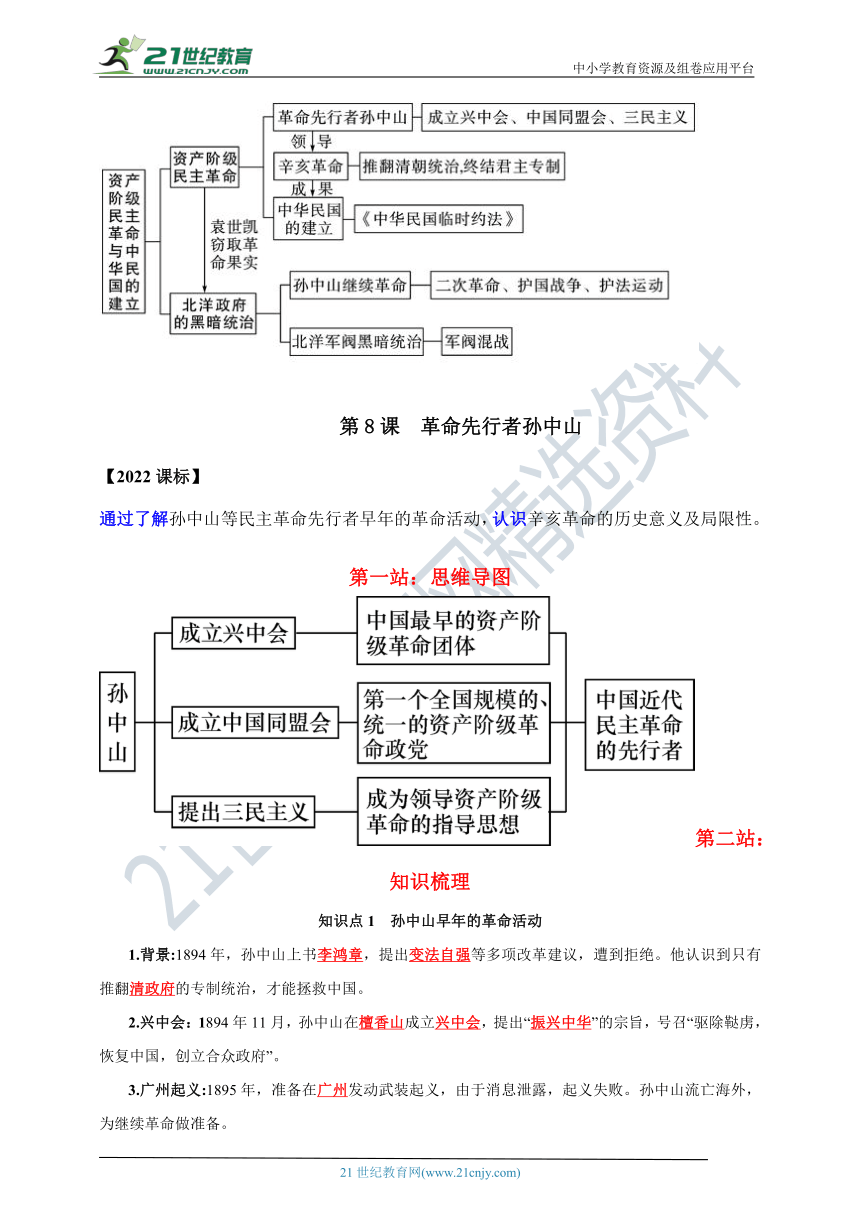

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

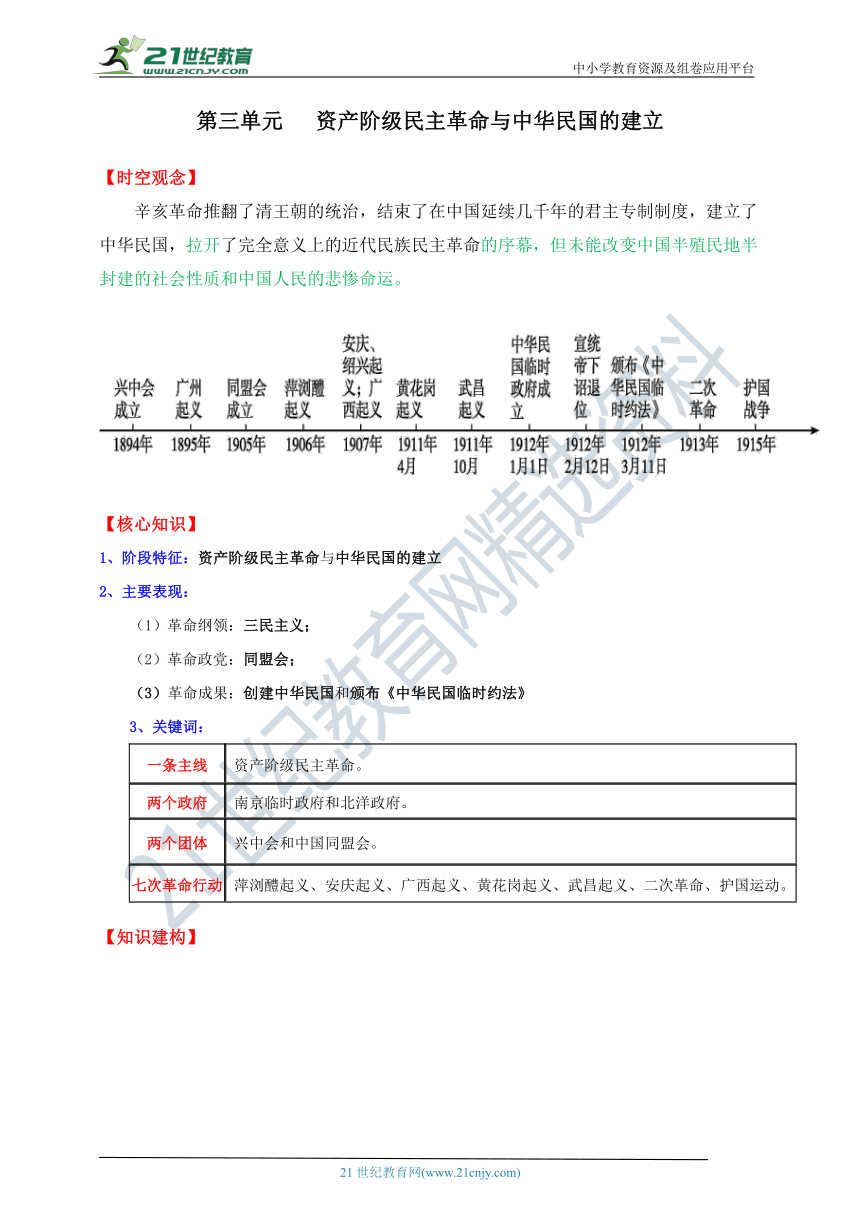

知识点1 孙中山早年的革命活动

1.背景:1894年,孙中山上书李鸿章,提出变法自强等多项改革建议,遭到拒绝。他认识到只有推翻清政府的专制统治,才能拯救中国。

2.兴中会:1894年11月,孙中山在檀香山成立兴中会,提出“振兴中华”的宗旨,号召“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”。

3.广州起义:1895年,准备在广州发动武装起义,由于消息泄露,起义失败。孙中山流亡海外,为继续革命做准备。

【时空观念】孙中山早年革命活动(迄1897年)

知识点2 同盟会与三民主义

4.背景:《辛丑条约》签订后,清政府沦为帝国主义统治中国的工具,资产阶级革命思想迅速传播。

5.革命思想的传播:章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》,陈天华的《猛回头》和《警世钟》等宣传民族民主革命的著作,号召推翻清政府的统治,建立民主共和制度。各革命团体也纷纷成立,影响较大的革命团体有华兴会和光复会。

6.同盟会:1905年8月,孙中山等在日本东京成立中国同盟会,确立了“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的政治纲领,选举孙中山为同盟会总理。创办《民报》作为机关报。中国同盟会是第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。它的成立,使全国资产阶级革命派有了一个统一的领导和明确的奋斗目标,大大推动了全国革命运动的发展。

7.列表归纳同盟会成立的概况:

目的 为了集中革命力量,建立统一的革命组织。

时间 1905年8月

地点 日本东京

基础 联合兴中会、华兴会、光复会(三个基础团体)

政治纲领 驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。

领导机构 孙中山为同盟会总理

机关报 《民报》

性质 第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。

意义(影响) 使全国资产阶级革命派有了一个统一的领导和明确的奋斗目标,大大推动了全国革命运动的发展。

同盟会的政治纲领凸出了要建立一个民国政府,同时还强调注重解决民生问题,提出了“平均地权”的政治纲领,是一个巨大的进步。

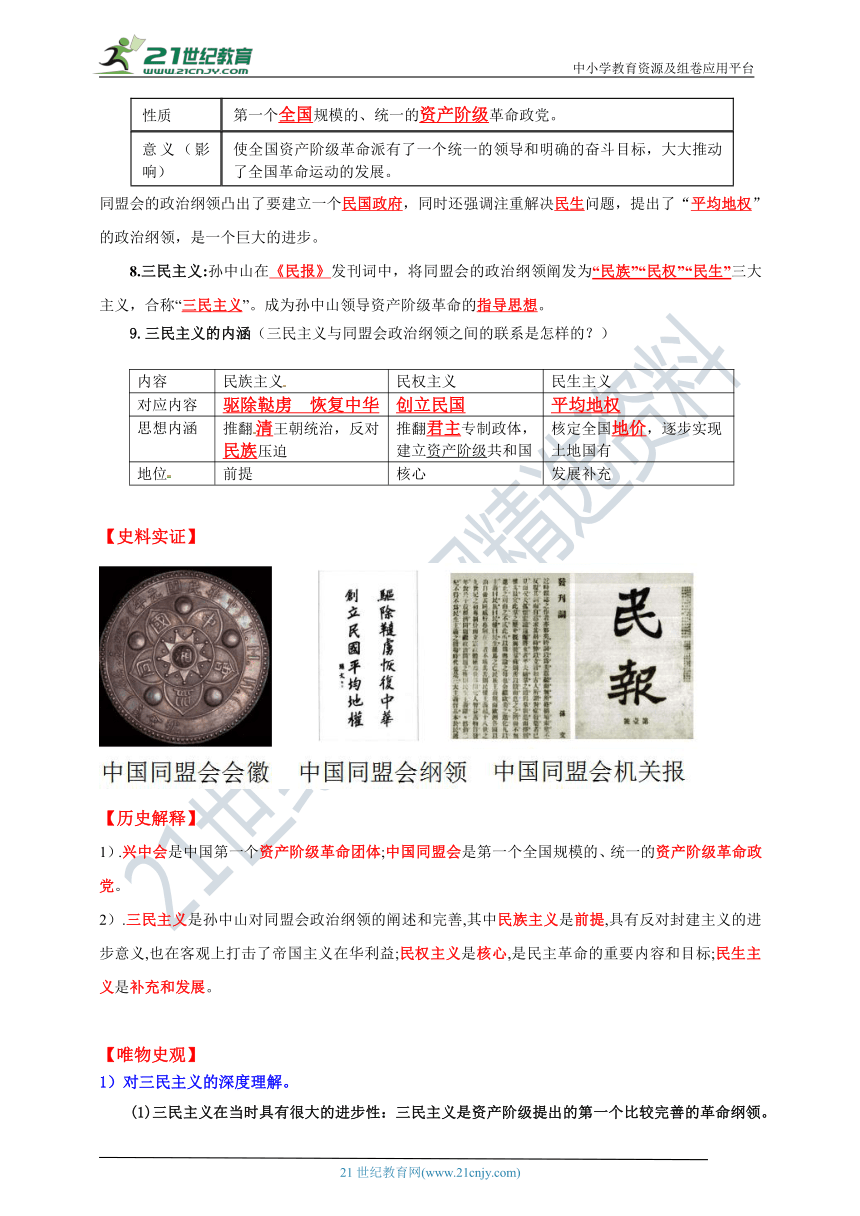

8.三民主义:孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,合称“三民主义”。成为孙中山领导资产阶级革命的指导思想。

9.三民主义的内涵(三民主义与同盟会政治纲领之间的联系是怎样的?)

内容 民族主义 民权主义 民生主义

对应内容 驱除鞑虏 恢复中华 创立民国 平均地权

思想内涵 推翻清王朝统治,反对民族压迫 推翻君主专制政体,建立资产阶级共和国 核定全国地价,逐步实现土地国有

地位 前提 核心 发展补充

【史料实证】

【历史解释】

1).兴中会是中国第一个资产阶级革命团体;中国同盟会是第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。

2).三民主义是孙中山对同盟会政治纲领的阐述和完善,其中民族主义是前提,具有反对封建主义的进步意义,也在客观上打击了帝国主义在华利益;民权主义是核心,是民主革命的重要内容和目标;民生主义是补充和发展。

【唯物史观】

1)对三民主义的深度理解。

(1)三民主义在当时具有很大的进步性:三民主义是资产阶级提出的第一个比较完善的革命纲领。

①民族主义公开提出以武装斗争的方式推翻清王朝的统治,反对民族压迫。

②民权主义要求推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国,它是三民主义的核心,为资产阶级革命指明了方向。

③民生主义就是通过核定全国地价,改变封建土地所有制,实现土地国有,解决贫富不均等问题。

(2)三民主义的局限性。

①民族主义没有彻底地、明确地反对帝国主义的思想。

②民权主义规定的“国民一律平等,总统和议员由国民选举产生”,在资本主义发展不充分的半殖民地半封建社会是无法实现的。

③民生主义没有从根本上废除封建土地所有制,而是用改良的办法,没有和农民的要求联系起来。

④三民主义的局限性决定了资产阶级不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

2)康有为、孙中山是中国近代史上重要的历史人物,请谈谈对他们的看法

看法:康有为推动了百日维新的进行,开启了中国政治近代化探索的开端;孙中山领导的辛亥革命推翻了清王朝的封建统治,宣告了中国两千多年的君主专制制度的终结,使民主共和观念深入人心

相同点:他们都推动了中国近代化的进程。

【时空观念】孙中山革命活动

第9课 辛亥革命

【2022课标】

通过了解武昌起义的史事,认识辛亥革命的历史意义及局限性。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

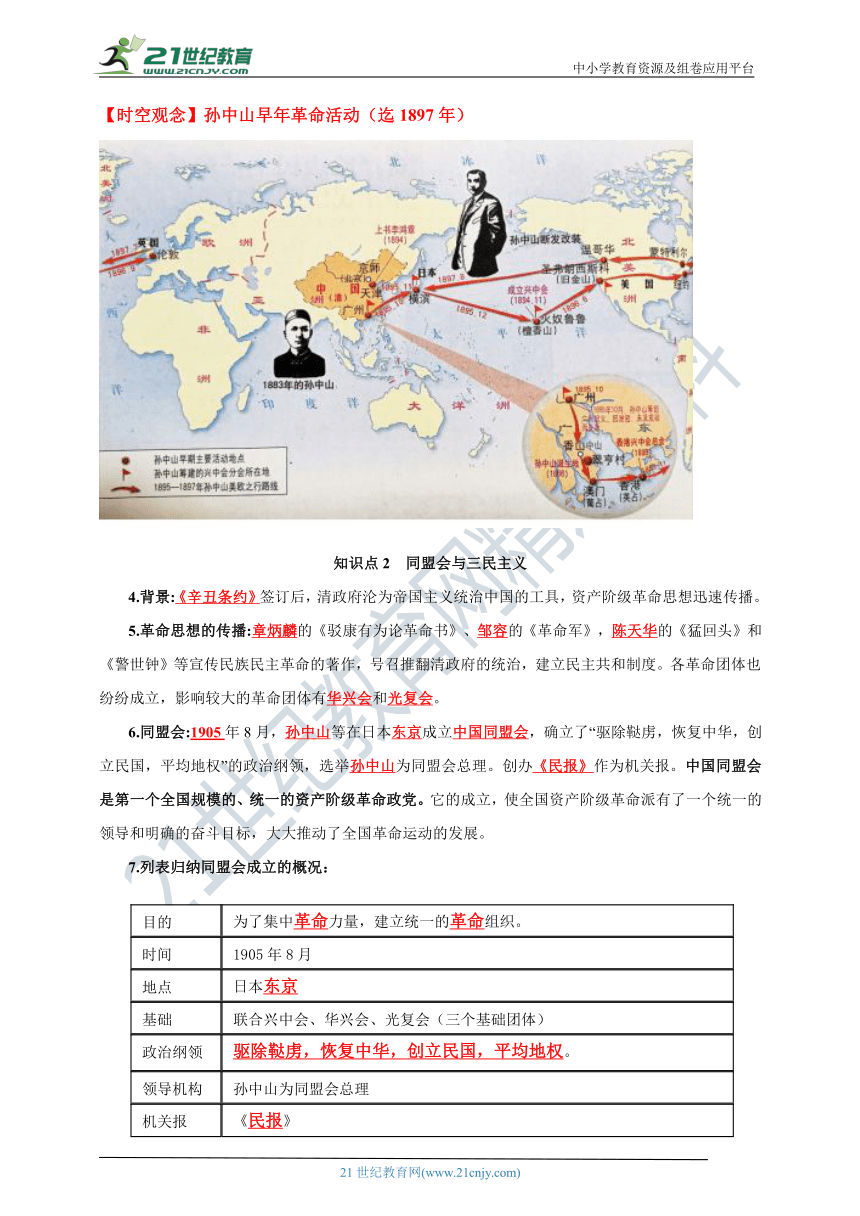

知识点1 革命志士的奋斗

1.萍浏醴起义:1906年冬,同盟会会员六道一、蔡绍南在萍乡、浏阳、醴陵发动武装起义,一个多月后失败。萍浏醴起义是同盟会成立后领导的第一次武装起义。虽然失败,但是同盟会的声望由此大振。

2.安庆起义:1907年夏,徐锡麟在安庆发动起义,与清军激战四小时后失败,徐锡麟死难。革命党人秋瑾被捕遇难。

3.广西起义:1907年,孙中山、黄兴筹划领导广西起义,起义军奋战七昼夜,最终失败。

4.黄花岗起义:1911年,黄兴提前发动广州起义,终因众寡悬殊,起义失败。牺牲的七十二名烈士葬于黄花岗,称作“黄花岗七十二烈士"。这次起义虽然失败,但革命党人不屈不挠的精神和视死如归的英雄气概,极大地鼓舞了全国人民的斗志。

【时空观念】革命志士的奋斗

起义名称 时间 领导人 结果/意义

萍浏醴起义 1906年冬 刘道一、蔡绍南 失败,但同盟会的声望由此大振

安庆起义 1907年夏 徐锡麟、秋瑾 徐锡麟死难,秋瑾被捕遇难

广西起义 1907年 孙中山、黄兴 夺取镇南关,最后失败

黄花岗起义 1911年 黄兴等人 虽然失败,但极大地鼓舞了全国人民的斗志

知识点2 武昌起义

经过:(计划泄露;②起义爆发;③夺取军械所;④进攻总督衙门;⑤武汉三镇光复⑥湖北军政府成立;⑦各省响应。)

1911年10月10日晚,武昌城内新军工程营的革命党人首先起义。武昌全城被起义军占领。随后。汉阳、汉口的新军起义响应,革命在武汉三镇取得胜利。

6.成果:10月11日,起义军成立湖北军政府,黎元洪为都督。武昌起义胜利后,各省纷纷响应。11月下旬,全国已有一半以上的省份宜布独立,支持革命。

7.影响:辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。它开创了完全意义上的近代民族民主革命,极大地推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。一次自下而上的伟大的资产阶级民主革命。

【时空观念】武昌起义过程

时间 1911年10月10日

地点 湖北武昌

经过 发动起义→夺取军械库→进攻总督衙门→光复武汉三镇→成立湖北军政府

【历史解释】

1).孙中山虽然没有直接领导武昌起义,但仍被当做革命的领袖,他的思想(三民主义)和他通过同盟会领导的一系列革命活动都对武昌起义起着指导作用。

2).辛亥革命推翻的是封建君主专制制度,并非封建制度。封建制度的基本内涵包括经济制度、政治制度和思想文化制度等几个层面。辛亥革命后地主阶级的统治与封建土地所有制的剥削仍广泛存在,封建思想在国民头脑中还根深蒂固。新中国成立后,土地改革完成推翻了封建土地制度,封建制度才真正结束。

3).辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,反帝反封建的任务没有完成。

【唯物史观】

1)辛亥革命为何首先爆发在武汉地区?

(1)武汉地区受帝国主义侵略较早(第二次鸦片战争时期),帝国主义压榨下,人民反帝斗争高涨。

(2)近代民族企业兴起较早,民族资产阶级力量增强。

(3)革命党人在武汉地区进行比较长期的起义准备,文学社、共进会深入湖北新军。做了大量的宣传、组织工作。

(4)革命的主动精神。(武昌首义精神)

2)武昌起义为什么会取得胜利?

①湖北革命组织文学社和共进会作了比较长时间的准备;

②同盟会的支持;

③湖北革命新军的支持;

④四川保路运动的发展,为武昌起义的胜利提供了极为有利的时机。

⑤湖北有较好的社会基础。张之洞,在湖北创办了汉阳铁厂、两湖书院。近代工商业和近代文化教育的发展,形成新的阶级和新的知识阶层,建立了具有近代色彩的“湖北新军”,这些因素在客观上都成为资产阶级革命的社会基础。

3).评价辛亥革命:有人说辛亥革命成功了,也有人说辛亥革命失败了。怎样理解这句话?

(1)成功(性质和意义):是中国近代史上一次伟大的资产阶级民主革命;推翻了清王朝的统治,结束了封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,民主共和观念深入人心。

(2)失败(结果):革命果实被北洋军阀袁世凯篡夺,辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,没有完成反帝反封建的任务。

●●辛亥革命最终失败了,失败的根本原因:资产阶级的软弱性和妥协性。没有发动群众也是其失败的原因之一。(辛亥革命传播民主思想的范围十分有限,尤其在当时的农村。)

4)辛亥革命为什么能够取得胜利?

(1)顺应了历史发展的潮流。清政府的统治日益腐朽没落,尤其是《辛丑条约》签订后,清政府已经完全沦为帝国主义列强统制中国的工具,一次次战争的失败让中国人民对清政府彻底失去信心,认为只有革命是中国唯一的出路。

(2)革命有正确的指导思想。三民主义是孙中山所提出的革命指导思想,其反帝反封建的方针是正确的。

(3)革命有一定的群众基础。辛亥革命把革命的目标直指清王朝,得到了广大民众的支持。

(4)民主革命思想的广泛传播。辛亥革命爆发之前,革命党人利用报纸、杂志等媒体宣传革命,使民主革命的思想深入人心。

(5)革命党人坚持不懈的努力。以孙中山、黄兴、陆皓东、林觉民等为代表的中国资产阶级民主革命派经过长期不懈的努力,为辛亥革命的胜利闯出了一条血路。

第10课 中华民国的创建

【2022课标】

通过了解中华民国成立的史事,认识辛亥革命的历史意义及局限性。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 中华民国的建立

临时政府成立前后形势

2.准备:1911年12月,各省代表选举到孙中山为临时大总统。

3.建立:1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国临时政府成立。以1912年为民国元年,改用公历;选举黎远洪为副总统,成立临时参议院。

【史料实证】

1)大总统誓词

2)中华民国建立

背景 武昌起义胜利后,各省纷纷独立,革命形势的发展要求建立一个统一的中央政府

时间 1912年1月1日

地点 南京

大总统 孙中山

副总统 黎元洪

纪年 公历,民国纪年

性质 资产阶级革命政权

知识点2 袁世凯窃取革命果实

窃取革命果实的背景:

(1)武昌起义成功后,湖北军政府与袁世凯交涉,希望通过和平的方式早日实现共和;

(2)孙中山表示,如果清帝退位,袁世凯宣布赞成共和,他即行辞职并推举袁世凯继任临时大总统。

5.过程:1912年2月12日,袁世凯逼迫宣统帝下诏退位;2月13日,孙中山辞职。2月15日,临时参议院选举袁世凯为临时大总统。3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。4月,孙中山正式解除临时大总统的职务。

6.结果:临时政府迁往北京,辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取。

7.袁世凯为什么能够窃取辛亥革命的果实?

①帝国主义支持;

②拥有强大的军事力量(袁世凯控制着北洋军阀);

③大耍两面派阴谋;

④国民政府中的立宪派和旧官僚拥护;

⑤资产阶级革命派的软弱性和妥协性(根本原因)。

【史料实证】

知识点3 《中华民国临时约法》

7.颁布:1912年3月11日,孙中山颁布了由参议院制定的《中华民国临时约法》。

8.内容:中华民国的主权属于属于国民;国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选全、参政等自由和权利;参议院行使立法权,国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任,司法独立等。

国家主权 中华民国的主权属于全体国民

国民权利 国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利

立法权 参议院行使立法权

行政权 国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任

司法权 司法独立

9.影响:是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件。它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是辛亥革命的重要成果。

10.辛亥革命失败的启示、教训和遗憾:

1)启示:在半殖民地半封建社会的中国,资产阶级不能救中国。(资产阶级共和国的道路在中国走不通)

2)教训:要有坚强的革命政党的领导;要发动广大人民群众等。

3)遗憾:辛亥革命的果实被袁世凯窃取。中国半殖民地半封建社会的性质也没有得到彻底改变。

【史料实证】《中华民国临时约法》

《中华民国临时约法》是中国历史上第一部资产阶级共和国性质的重要文件。它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是辛亥革命的重要成果。

【历史解释】

1)从政治、思想、经济和文化角度分析《中华民国临时约法》的进步性

政治上,以法律的形式废除了中国两千多年的封建君主专制制度,确立起资产阶级民主共和国的政治体制。思想上,使民主共和的观念深入人心。经济上,促进了民族资本主义的发展和社会生产力的提高。文化上,《中华民国临时约法》规定的言论、集会、结社、出版等自由权利为进步知识分子进行先进思想传播创造了条件,他们纷纷组织党团和创办报刊,为后期的新文化运动提供条件。

2)正确认识《中华民国临时约法》。

(1)目的:限制袁世凯专制独裁,维护共和制度。

(2)原则:自由平等、主权在民、三权分立。

(3)对中国民主化进程的贡献。

①倡导主权在民的原则,否定了封建君主专制制度。

②公民享有民主权利,体现出新生政权对人权的尊重。

③确立了三权分立的政治体制,体现了资产阶级力图通过法律形式防止袁世凯独裁、维护民主共和的愿望与要求。

3).辛亥革命对当时的中国社会产生的影响:

(1)政治:推翻了中国两千多年的封建君主专制制度,建立资产阶级民主共和国,推动了中国政治民主化的进程。

(2)经济:有利于中国民族工业的发展。

(3)思想:使民主共和的观念深入人心。

(4)社会习俗:促进社会习俗的除旧布新,西式礼仪习俗传入。

【家国情怀】辛亥革命精神:

(1)公而忘私,以天下为己任,立志振兴中华的爱国主义精神

(2)“敢为天下先,善为天下先”的创新精神

(3)改天换地,锲而不舍的愚公精神

(4)无私无畏、前赴后继、忠贞奉献的博爱精神

(5)胸怀全局,求同存异的团结协作精神

(6)与时俱进”,不断追求真理,不断进步的革命精神

第11课 北洋政府的统治与军阀割据

【2022课标】

知道民国初期北洋军阀的统治。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 二次革命

1.背景:袁世凯为了建立独裁统治,一再破坏责任内阁制。1913年春,宋教仁遇刺身亡;袁世凯武力镇压国民党。

2.经过:孙中山和黄兴等号召南方各省起来反袁,发动“二次革命”。这场革命是以孙中山为首的资产阶级革命派,为反对袁世凯的独裁专制和军事进攻,保卫民主共和的一次武装斗争,是辛亥革命的继续,所以称之为二次革命。

3.结果:二次革命被袁世凯镇压下去,孙中山、黄兴等被迫流亡日本。①国民党内部不统一,力量涣散,行动不一致,独立各省彼此观望。(这是二次革命失败的直接原因。)

②北洋军力量强大,帝国主义大力支持袁世凯。

③没有组织和发动群众是不能取胜的重要原因。

【史料实证】“噫!宋教仁意欲组织政党内阁耶?抑何相逼之甚也。

—袁世凯语,《中国国民党史稿(二)》

【时空观念】(1913.7~9月)孙中山、黄兴武装倒袁,史称“二次革命”

知识点2 袁世凯复辟帝制

4.袁世凯的倒行逆施的表现:

对内:独裁统治;对外:出卖国家主权)

(1)对内:独裁统治:在镇压二次革命后,为了建立独裁统治,又采取了哪些措施?

①镇压二次革命 ②强迫国会选举他为正式大总统

③下令解散国民党 ④解散国会

⑤废除《中华民国临时约法》,颁布《中华民国约法》,改责任内阁制为总统制。

⑥修改总统选举法,总统可无限任期,可指定继承人。

(2)对外:出卖国家主权,接受灭亡中国的“二十一条”:“二十一条”的主要内容有哪些?对中国有什么影响?

主要内容:承认日本继承德国在山东的一切特权,进一步扩大日本在南满和蒙古的权益,规定中国沿海港湾、岛屿不得租借或割让他国,聘用日本人为顾问等。

影响:极大地损害了中国的主权;激发了中国人民的反日爱国斗争;加速了袁世凯政府的倒台;助长了日本军国主义的气焰等。

知识点3 护国战争

5.爆发:孙中山发表《讨袁宣言》号召维护共和制度。1915年底,蔡锷、李烈钧、唐继尧在云南宣告独立,组织护国军北上讨袁,护国战争爆发。

6.结果:1916年3月,袁世凯被迫宣布取消帝制,6月在绝望中死去。护国战争胜利结束。

7.袁世凯复辟帝制为什么失败了?

①复辟帝制违背历史发展潮流; ②辛亥革命后,民主共和观念深入人心;

③护国战争得到全国人民的支持;(各地讨袁势力的强大)。

④北洋军内部的分化,袁世凯众叛亲离;帝国主义也改变了对袁世凯支持的态度。

⑤“二十一条”出卖了国家民族利益,引起众怒。

【时空观念】护国战争形势图

知识点4 军阀割据

军阀割据局面出现的原因:

(1)是由于中国社会的半封建性质所决定的。是中国具有分散性的封建地主经济的必然产物。

(2)是由于中国社会的半殖民地性质所决定的。帝国主义分而治之的侵略政策也必然导致军阀割据局面的形成。

9.局面:袁世凯死后,北洋军阀分裂。有以冯国璋和曹锟为首的直系军阀,以段祺瑞为首的皖系军阀和以张作霖为首的奉系军阀。其他如滇系军阀唐继尧,桂系军阀陆荣廷。X|k

10.危害:这些军阀为争夺地盘和巩固政权,出卖国家利益,依附帝国主义,连年混战,中国陷军阀割据纷争的动乱之中。

北洋军阀分裂后的主要派系,控制的区域,依靠的国家

派系 代表人物 控制区域 依靠的国家

直系 冯国璋、曹锟 江苏、江西、湖北 英、美

皖系 段祺瑞 皖、浙、鲁、闽 日

奉系 张作霖 东北三省 日

滇系 唐继尧 云南、贵州 英、美

桂系 陆荣廷 广东、广西 英、美

晋系 阎锡山 山西 日

【唯物史观】

1)辛亥革命失败原因:

(1)中外反动势力联合镇压

(2)民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小与政治上的软弱和妥协。

(3)没有一个坚强的政党和彻底的革命纲领(如旧三民主义未明确反帝,未提出彻底的土地纲领),没有自己的革命武装,也没有发动群众,缺乏群众基础。

(4)武昌起义后大量旧官僚和立宪党人混入革命阵营,他们对革命的破坏。

2).袁世凯复辟帝制失败的原因:

a.根本原因:袁世凯为复辟帝制,不惜出卖国家主权和民族利益,违背民主共和的历史发展潮流。

b.辛亥革命后,民主共和的观念已深入人心,复辟帝制的倒行逆施没有长期生存的思想基础。

c.以孙中山为首的革命派坚决反袁,发动护国战争。

d.北洋军阀内部发生变化,袁世凯众叛亲离。

e.帝国主义改变了对袁世凯的支持态度。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

【时空观念】

辛亥革命推翻了清王朝的统治,结束了在中国延续几千年的君主专制制度,建立了中华民国,拉开了完全意义上的近代民族民主革命的序幕,但未能改变中国半殖民地半封建的社会性质和中国人民的悲惨命运。

【核心知识】

1、阶段特征:资产阶级民主革命与中华民国的建立

2、主要表现:

革命纲领:三民主义;

革命政党:同盟会;

革命成果:创建中华民国和颁布《中华民国临时约法》

3、关键词:

一条主线 资产阶级民主革命。

两个政府 南京临时政府和北洋政府。

两个团体 兴中会和中国同盟会。

七次革命行动 萍浏醴起义、安庆起义、广西起义、黄花岗起义、武昌起义、二次革命、护国运动。

【知识建构】

第8课 革命先行者孙中山

【2022课标】

通过了解孙中山等民主革命先行者早年的革命活动,认识辛亥革命的历史意义及局限性。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 孙中山早年的革命活动

1.背景:1894年,孙中山上书李鸿章,提出变法自强等多项改革建议,遭到拒绝。他认识到只有推翻清政府的专制统治,才能拯救中国。

2.兴中会:1894年11月,孙中山在檀香山成立兴中会,提出“振兴中华”的宗旨,号召“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”。

3.广州起义:1895年,准备在广州发动武装起义,由于消息泄露,起义失败。孙中山流亡海外,为继续革命做准备。

【时空观念】孙中山早年革命活动(迄1897年)

知识点2 同盟会与三民主义

4.背景:《辛丑条约》签订后,清政府沦为帝国主义统治中国的工具,资产阶级革命思想迅速传播。

5.革命思想的传播:章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》,陈天华的《猛回头》和《警世钟》等宣传民族民主革命的著作,号召推翻清政府的统治,建立民主共和制度。各革命团体也纷纷成立,影响较大的革命团体有华兴会和光复会。

6.同盟会:1905年8月,孙中山等在日本东京成立中国同盟会,确立了“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的政治纲领,选举孙中山为同盟会总理。创办《民报》作为机关报。中国同盟会是第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。它的成立,使全国资产阶级革命派有了一个统一的领导和明确的奋斗目标,大大推动了全国革命运动的发展。

7.列表归纳同盟会成立的概况:

目的 为了集中革命力量,建立统一的革命组织。

时间 1905年8月

地点 日本东京

基础 联合兴中会、华兴会、光复会(三个基础团体)

政治纲领 驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。

领导机构 孙中山为同盟会总理

机关报 《民报》

性质 第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。

意义(影响) 使全国资产阶级革命派有了一个统一的领导和明确的奋斗目标,大大推动了全国革命运动的发展。

同盟会的政治纲领凸出了要建立一个民国政府,同时还强调注重解决民生问题,提出了“平均地权”的政治纲领,是一个巨大的进步。

8.三民主义:孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,合称“三民主义”。成为孙中山领导资产阶级革命的指导思想。

9.三民主义的内涵(三民主义与同盟会政治纲领之间的联系是怎样的?)

内容 民族主义 民权主义 民生主义

对应内容 驱除鞑虏 恢复中华 创立民国 平均地权

思想内涵 推翻清王朝统治,反对民族压迫 推翻君主专制政体,建立资产阶级共和国 核定全国地价,逐步实现土地国有

地位 前提 核心 发展补充

【史料实证】

【历史解释】

1).兴中会是中国第一个资产阶级革命团体;中国同盟会是第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。

2).三民主义是孙中山对同盟会政治纲领的阐述和完善,其中民族主义是前提,具有反对封建主义的进步意义,也在客观上打击了帝国主义在华利益;民权主义是核心,是民主革命的重要内容和目标;民生主义是补充和发展。

【唯物史观】

1)对三民主义的深度理解。

(1)三民主义在当时具有很大的进步性:三民主义是资产阶级提出的第一个比较完善的革命纲领。

①民族主义公开提出以武装斗争的方式推翻清王朝的统治,反对民族压迫。

②民权主义要求推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国,它是三民主义的核心,为资产阶级革命指明了方向。

③民生主义就是通过核定全国地价,改变封建土地所有制,实现土地国有,解决贫富不均等问题。

(2)三民主义的局限性。

①民族主义没有彻底地、明确地反对帝国主义的思想。

②民权主义规定的“国民一律平等,总统和议员由国民选举产生”,在资本主义发展不充分的半殖民地半封建社会是无法实现的。

③民生主义没有从根本上废除封建土地所有制,而是用改良的办法,没有和农民的要求联系起来。

④三民主义的局限性决定了资产阶级不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

2)康有为、孙中山是中国近代史上重要的历史人物,请谈谈对他们的看法

看法:康有为推动了百日维新的进行,开启了中国政治近代化探索的开端;孙中山领导的辛亥革命推翻了清王朝的封建统治,宣告了中国两千多年的君主专制制度的终结,使民主共和观念深入人心

相同点:他们都推动了中国近代化的进程。

【时空观念】孙中山革命活动

第9课 辛亥革命

【2022课标】

通过了解武昌起义的史事,认识辛亥革命的历史意义及局限性。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 革命志士的奋斗

1.萍浏醴起义:1906年冬,同盟会会员六道一、蔡绍南在萍乡、浏阳、醴陵发动武装起义,一个多月后失败。萍浏醴起义是同盟会成立后领导的第一次武装起义。虽然失败,但是同盟会的声望由此大振。

2.安庆起义:1907年夏,徐锡麟在安庆发动起义,与清军激战四小时后失败,徐锡麟死难。革命党人秋瑾被捕遇难。

3.广西起义:1907年,孙中山、黄兴筹划领导广西起义,起义军奋战七昼夜,最终失败。

4.黄花岗起义:1911年,黄兴提前发动广州起义,终因众寡悬殊,起义失败。牺牲的七十二名烈士葬于黄花岗,称作“黄花岗七十二烈士"。这次起义虽然失败,但革命党人不屈不挠的精神和视死如归的英雄气概,极大地鼓舞了全国人民的斗志。

【时空观念】革命志士的奋斗

起义名称 时间 领导人 结果/意义

萍浏醴起义 1906年冬 刘道一、蔡绍南 失败,但同盟会的声望由此大振

安庆起义 1907年夏 徐锡麟、秋瑾 徐锡麟死难,秋瑾被捕遇难

广西起义 1907年 孙中山、黄兴 夺取镇南关,最后失败

黄花岗起义 1911年 黄兴等人 虽然失败,但极大地鼓舞了全国人民的斗志

知识点2 武昌起义

经过:(计划泄露;②起义爆发;③夺取军械所;④进攻总督衙门;⑤武汉三镇光复⑥湖北军政府成立;⑦各省响应。)

1911年10月10日晚,武昌城内新军工程营的革命党人首先起义。武昌全城被起义军占领。随后。汉阳、汉口的新军起义响应,革命在武汉三镇取得胜利。

6.成果:10月11日,起义军成立湖北军政府,黎元洪为都督。武昌起义胜利后,各省纷纷响应。11月下旬,全国已有一半以上的省份宜布独立,支持革命。

7.影响:辛亥革命推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。它开创了完全意义上的近代民族民主革命,极大地推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。一次自下而上的伟大的资产阶级民主革命。

【时空观念】武昌起义过程

时间 1911年10月10日

地点 湖北武昌

经过 发动起义→夺取军械库→进攻总督衙门→光复武汉三镇→成立湖北军政府

【历史解释】

1).孙中山虽然没有直接领导武昌起义,但仍被当做革命的领袖,他的思想(三民主义)和他通过同盟会领导的一系列革命活动都对武昌起义起着指导作用。

2).辛亥革命推翻的是封建君主专制制度,并非封建制度。封建制度的基本内涵包括经济制度、政治制度和思想文化制度等几个层面。辛亥革命后地主阶级的统治与封建土地所有制的剥削仍广泛存在,封建思想在国民头脑中还根深蒂固。新中国成立后,土地改革完成推翻了封建土地制度,封建制度才真正结束。

3).辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,反帝反封建的任务没有完成。

【唯物史观】

1)辛亥革命为何首先爆发在武汉地区?

(1)武汉地区受帝国主义侵略较早(第二次鸦片战争时期),帝国主义压榨下,人民反帝斗争高涨。

(2)近代民族企业兴起较早,民族资产阶级力量增强。

(3)革命党人在武汉地区进行比较长期的起义准备,文学社、共进会深入湖北新军。做了大量的宣传、组织工作。

(4)革命的主动精神。(武昌首义精神)

2)武昌起义为什么会取得胜利?

①湖北革命组织文学社和共进会作了比较长时间的准备;

②同盟会的支持;

③湖北革命新军的支持;

④四川保路运动的发展,为武昌起义的胜利提供了极为有利的时机。

⑤湖北有较好的社会基础。张之洞,在湖北创办了汉阳铁厂、两湖书院。近代工商业和近代文化教育的发展,形成新的阶级和新的知识阶层,建立了具有近代色彩的“湖北新军”,这些因素在客观上都成为资产阶级革命的社会基础。

3).评价辛亥革命:有人说辛亥革命成功了,也有人说辛亥革命失败了。怎样理解这句话?

(1)成功(性质和意义):是中国近代史上一次伟大的资产阶级民主革命;推翻了清王朝的统治,结束了封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,民主共和观念深入人心。

(2)失败(结果):革命果实被北洋军阀袁世凯篡夺,辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建的社会性质,没有完成反帝反封建的任务。

●●辛亥革命最终失败了,失败的根本原因:资产阶级的软弱性和妥协性。没有发动群众也是其失败的原因之一。(辛亥革命传播民主思想的范围十分有限,尤其在当时的农村。)

4)辛亥革命为什么能够取得胜利?

(1)顺应了历史发展的潮流。清政府的统治日益腐朽没落,尤其是《辛丑条约》签订后,清政府已经完全沦为帝国主义列强统制中国的工具,一次次战争的失败让中国人民对清政府彻底失去信心,认为只有革命是中国唯一的出路。

(2)革命有正确的指导思想。三民主义是孙中山所提出的革命指导思想,其反帝反封建的方针是正确的。

(3)革命有一定的群众基础。辛亥革命把革命的目标直指清王朝,得到了广大民众的支持。

(4)民主革命思想的广泛传播。辛亥革命爆发之前,革命党人利用报纸、杂志等媒体宣传革命,使民主革命的思想深入人心。

(5)革命党人坚持不懈的努力。以孙中山、黄兴、陆皓东、林觉民等为代表的中国资产阶级民主革命派经过长期不懈的努力,为辛亥革命的胜利闯出了一条血路。

第10课 中华民国的创建

【2022课标】

通过了解中华民国成立的史事,认识辛亥革命的历史意义及局限性。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 中华民国的建立

临时政府成立前后形势

2.准备:1911年12月,各省代表选举到孙中山为临时大总统。

3.建立:1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国临时政府成立。以1912年为民国元年,改用公历;选举黎远洪为副总统,成立临时参议院。

【史料实证】

1)大总统誓词

2)中华民国建立

背景 武昌起义胜利后,各省纷纷独立,革命形势的发展要求建立一个统一的中央政府

时间 1912年1月1日

地点 南京

大总统 孙中山

副总统 黎元洪

纪年 公历,民国纪年

性质 资产阶级革命政权

知识点2 袁世凯窃取革命果实

窃取革命果实的背景:

(1)武昌起义成功后,湖北军政府与袁世凯交涉,希望通过和平的方式早日实现共和;

(2)孙中山表示,如果清帝退位,袁世凯宣布赞成共和,他即行辞职并推举袁世凯继任临时大总统。

5.过程:1912年2月12日,袁世凯逼迫宣统帝下诏退位;2月13日,孙中山辞职。2月15日,临时参议院选举袁世凯为临时大总统。3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。4月,孙中山正式解除临时大总统的职务。

6.结果:临时政府迁往北京,辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取。

7.袁世凯为什么能够窃取辛亥革命的果实?

①帝国主义支持;

②拥有强大的军事力量(袁世凯控制着北洋军阀);

③大耍两面派阴谋;

④国民政府中的立宪派和旧官僚拥护;

⑤资产阶级革命派的软弱性和妥协性(根本原因)。

【史料实证】

知识点3 《中华民国临时约法》

7.颁布:1912年3月11日,孙中山颁布了由参议院制定的《中华民国临时约法》。

8.内容:中华民国的主权属于属于国民;国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选全、参政等自由和权利;参议院行使立法权,国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任,司法独立等。

国家主权 中华民国的主权属于全体国民

国民权利 国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利

立法权 参议院行使立法权

行政权 国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任

司法权 司法独立

9.影响:是中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件。它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是辛亥革命的重要成果。

10.辛亥革命失败的启示、教训和遗憾:

1)启示:在半殖民地半封建社会的中国,资产阶级不能救中国。(资产阶级共和国的道路在中国走不通)

2)教训:要有坚强的革命政党的领导;要发动广大人民群众等。

3)遗憾:辛亥革命的果实被袁世凯窃取。中国半殖民地半封建社会的性质也没有得到彻底改变。

【史料实证】《中华民国临时约法》

《中华民国临时约法》是中国历史上第一部资产阶级共和国性质的重要文件。它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是辛亥革命的重要成果。

【历史解释】

1)从政治、思想、经济和文化角度分析《中华民国临时约法》的进步性

政治上,以法律的形式废除了中国两千多年的封建君主专制制度,确立起资产阶级民主共和国的政治体制。思想上,使民主共和的观念深入人心。经济上,促进了民族资本主义的发展和社会生产力的提高。文化上,《中华民国临时约法》规定的言论、集会、结社、出版等自由权利为进步知识分子进行先进思想传播创造了条件,他们纷纷组织党团和创办报刊,为后期的新文化运动提供条件。

2)正确认识《中华民国临时约法》。

(1)目的:限制袁世凯专制独裁,维护共和制度。

(2)原则:自由平等、主权在民、三权分立。

(3)对中国民主化进程的贡献。

①倡导主权在民的原则,否定了封建君主专制制度。

②公民享有民主权利,体现出新生政权对人权的尊重。

③确立了三权分立的政治体制,体现了资产阶级力图通过法律形式防止袁世凯独裁、维护民主共和的愿望与要求。

3).辛亥革命对当时的中国社会产生的影响:

(1)政治:推翻了中国两千多年的封建君主专制制度,建立资产阶级民主共和国,推动了中国政治民主化的进程。

(2)经济:有利于中国民族工业的发展。

(3)思想:使民主共和的观念深入人心。

(4)社会习俗:促进社会习俗的除旧布新,西式礼仪习俗传入。

【家国情怀】辛亥革命精神:

(1)公而忘私,以天下为己任,立志振兴中华的爱国主义精神

(2)“敢为天下先,善为天下先”的创新精神

(3)改天换地,锲而不舍的愚公精神

(4)无私无畏、前赴后继、忠贞奉献的博爱精神

(5)胸怀全局,求同存异的团结协作精神

(6)与时俱进”,不断追求真理,不断进步的革命精神

第11课 北洋政府的统治与军阀割据

【2022课标】

知道民国初期北洋军阀的统治。

第一站:思维导图

第二站:知识梳理

知识点1 二次革命

1.背景:袁世凯为了建立独裁统治,一再破坏责任内阁制。1913年春,宋教仁遇刺身亡;袁世凯武力镇压国民党。

2.经过:孙中山和黄兴等号召南方各省起来反袁,发动“二次革命”。这场革命是以孙中山为首的资产阶级革命派,为反对袁世凯的独裁专制和军事进攻,保卫民主共和的一次武装斗争,是辛亥革命的继续,所以称之为二次革命。

3.结果:二次革命被袁世凯镇压下去,孙中山、黄兴等被迫流亡日本。①国民党内部不统一,力量涣散,行动不一致,独立各省彼此观望。(这是二次革命失败的直接原因。)

②北洋军力量强大,帝国主义大力支持袁世凯。

③没有组织和发动群众是不能取胜的重要原因。

【史料实证】“噫!宋教仁意欲组织政党内阁耶?抑何相逼之甚也。

—袁世凯语,《中国国民党史稿(二)》

【时空观念】(1913.7~9月)孙中山、黄兴武装倒袁,史称“二次革命”

知识点2 袁世凯复辟帝制

4.袁世凯的倒行逆施的表现:

对内:独裁统治;对外:出卖国家主权)

(1)对内:独裁统治:在镇压二次革命后,为了建立独裁统治,又采取了哪些措施?

①镇压二次革命 ②强迫国会选举他为正式大总统

③下令解散国民党 ④解散国会

⑤废除《中华民国临时约法》,颁布《中华民国约法》,改责任内阁制为总统制。

⑥修改总统选举法,总统可无限任期,可指定继承人。

(2)对外:出卖国家主权,接受灭亡中国的“二十一条”:“二十一条”的主要内容有哪些?对中国有什么影响?

主要内容:承认日本继承德国在山东的一切特权,进一步扩大日本在南满和蒙古的权益,规定中国沿海港湾、岛屿不得租借或割让他国,聘用日本人为顾问等。

影响:极大地损害了中国的主权;激发了中国人民的反日爱国斗争;加速了袁世凯政府的倒台;助长了日本军国主义的气焰等。

知识点3 护国战争

5.爆发:孙中山发表《讨袁宣言》号召维护共和制度。1915年底,蔡锷、李烈钧、唐继尧在云南宣告独立,组织护国军北上讨袁,护国战争爆发。

6.结果:1916年3月,袁世凯被迫宣布取消帝制,6月在绝望中死去。护国战争胜利结束。

7.袁世凯复辟帝制为什么失败了?

①复辟帝制违背历史发展潮流; ②辛亥革命后,民主共和观念深入人心;

③护国战争得到全国人民的支持;(各地讨袁势力的强大)。

④北洋军内部的分化,袁世凯众叛亲离;帝国主义也改变了对袁世凯支持的态度。

⑤“二十一条”出卖了国家民族利益,引起众怒。

【时空观念】护国战争形势图

知识点4 军阀割据

军阀割据局面出现的原因:

(1)是由于中国社会的半封建性质所决定的。是中国具有分散性的封建地主经济的必然产物。

(2)是由于中国社会的半殖民地性质所决定的。帝国主义分而治之的侵略政策也必然导致军阀割据局面的形成。

9.局面:袁世凯死后,北洋军阀分裂。有以冯国璋和曹锟为首的直系军阀,以段祺瑞为首的皖系军阀和以张作霖为首的奉系军阀。其他如滇系军阀唐继尧,桂系军阀陆荣廷。X|k

10.危害:这些军阀为争夺地盘和巩固政权,出卖国家利益,依附帝国主义,连年混战,中国陷军阀割据纷争的动乱之中。

北洋军阀分裂后的主要派系,控制的区域,依靠的国家

派系 代表人物 控制区域 依靠的国家

直系 冯国璋、曹锟 江苏、江西、湖北 英、美

皖系 段祺瑞 皖、浙、鲁、闽 日

奉系 张作霖 东北三省 日

滇系 唐继尧 云南、贵州 英、美

桂系 陆荣廷 广东、广西 英、美

晋系 阎锡山 山西 日

【唯物史观】

1)辛亥革命失败原因:

(1)中外反动势力联合镇压

(2)民族资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小与政治上的软弱和妥协。

(3)没有一个坚强的政党和彻底的革命纲领(如旧三民主义未明确反帝,未提出彻底的土地纲领),没有自己的革命武装,也没有发动群众,缺乏群众基础。

(4)武昌起义后大量旧官僚和立宪党人混入革命阵营,他们对革命的破坏。

2).袁世凯复辟帝制失败的原因:

a.根本原因:袁世凯为复辟帝制,不惜出卖国家主权和民族利益,违背民主共和的历史发展潮流。

b.辛亥革命后,民主共和的观念已深入人心,复辟帝制的倒行逆施没有长期生存的思想基础。

c.以孙中山为首的革命派坚决反袁,发动护国战争。

d.北洋军阀内部发生变化,袁世凯众叛亲离。

e.帝国主义改变了对袁世凯的支持态度。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录