9.2《永遇乐 京口北固亭怀古》课件(共26张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 9.2《永遇乐 京口北固亭怀古》课件(共26张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

永遇乐 京口北固亭怀古

辛弃疾

辛弃疾(1140—1207)字幼安,号稼轩,山东济南人。他出生时北方久已沦陷于女真人之手。他的祖父辛赞虽在金国任职,却一直希望有机会效忠朝廷,并常常带着辛弃疾“登高望远,指画山河”,同时,辛弃疾也不断亲眼目睹汉人在女真人统治下所受的屈辱与痛苦,这一切使他在青少年时代就立下了恢复中原、报国雪耻的志向。

立志报国

1161年,金国大举南犯,二十二岁的辛弃疾聚集了二千人,参加由耿京领导的一支声势浩大的起义军,并担任掌书记奋起反抗。

1162年 二十三岁的辛弃疾奉命南下与南宋朝廷联络。完成使命归来的途中,听到耿京被叛徒张安国所杀、义军溃散的消息,便率领五十多人袭击敌营,活捉叛徒交给南宋处决。辛弃疾惊人的勇敢和果断,使他名重一时。宋高宗便任命他为江阴签判,从此开始了他在南宋的仕宦生涯。

起义南归

坎坷仕途

1162年至1181年,辛弃疾的23岁到42岁,是一生中游宦时期。他雄心勃勃,壮志凌云,继续坚持主战,宣传北伐抗金,收复中原,统一全国的主张。但朝廷偏安江南,过着游宴玩乐歌舞升平的生活,无人采纳他的建言。在此期间,他被收了军权,由签判到知州,由提点刑狱到安抚使,宦迹无常。

归居田园

1181冬,辛弃疾四十二岁,因受到弹劾而被免职,归居上饶。此后二十年间,他除了有两年一度出任福建提点刑狱和安抚使外,大部分时间都在乡闲居。他常常一面赏玩山水田园风光和其中的恬静之趣,一面心灵深处又不停地涌起波澜,时而为一生理想而激动,时而因现实无情而灰心愤怒,时而又强自宽慰旷达,在这种感情起伏中度过了后半生。

辛弃疾是南宋爱国词派的代表,是两宋豪放词派的代表,是宋词的集大成者。著有《稼轩长短句》,流传至今的词作有620多首,数量居两宋词家之冠。他的词继承了苏轼开创的豪放词风,把爱国词创作推向顶峰。他的词唱出了时代的最强音,充满同仇敌忾的爱国热情。还吸取婉约词蕴藉细腻的长处,兼容众体,吸取各家之长。在豪雄英伟之气为主的同时,也不乏妩媚、清丽、娈婉之作,兼有俚俗幽默之词。

形成以豪放沉郁为主的多样化艺术风格,长于用典。

文学成就

写作背景

写这首词的时候辛弃疾已经六十五岁了。

辛弃疾从42岁到60岁一直过着“隐居”的生活,得不到朝廷的重用。

1203年再次被当时执掌大权的韩侂胄起用,任浙江东路安抚史,翌年改任镇江知府。

1204 年韩侂胄为了巩固自己的地位,草草北伐。而镇江濒临抗战前线,是北伐的重要基地。辛弃疾到任后,做了大量的准备工作,但是韩侂胄把持朝政,只想侥幸求逞,不愿认真准备。韩侂胄听不进辛弃疾的劝告,后来就把他调离了镇江。

这首词是辛弃疾被起用又被降职时,登上北固亭而作。

郭沫若对辛词的评价:

郭沫若题写的对联:

铁板铜琶、继东坡高唱大江东去

美芹悲黍、冀南宋莫随鸿雁南飞

上联说辛弃疾词风豪放。“铁板铜琶”一词,本是评价苏东坡词风的话,而继承苏轼把词的豪放风格发扬光大,使它蔚然成为一大宗派的是辛弃疾。下联的内涵主要是说辛的悲黍离之悲、他的爱国情怀、爱国抱负.

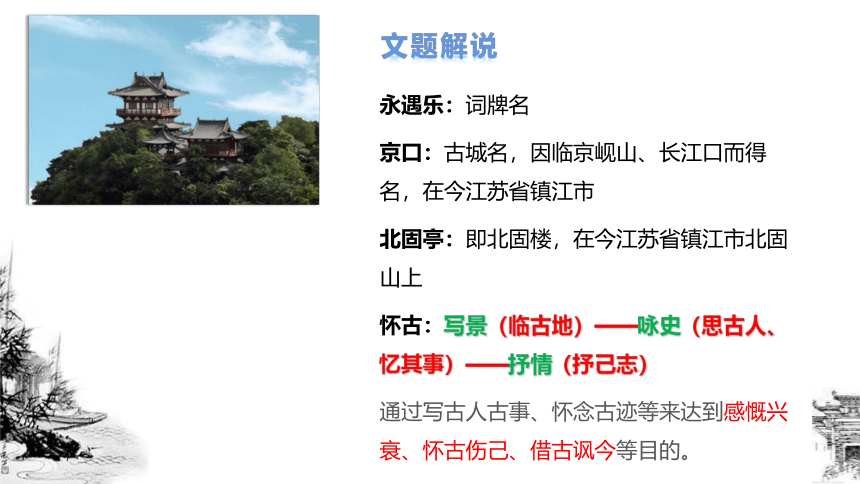

文题解说

永遇乐:词牌名

京口:古城名,因临京岘山、长江口而得 名,在今江苏省镇江市

北固亭:即北固楼,在今江苏省镇江市北固山上

怀古:写景(临古地)——咏史(思古人、忆其事)——抒情(抒己志)

通过写古人古事、怀念古迹等来达到感慨兴衰、怀古伤己、借古讽今等目的。

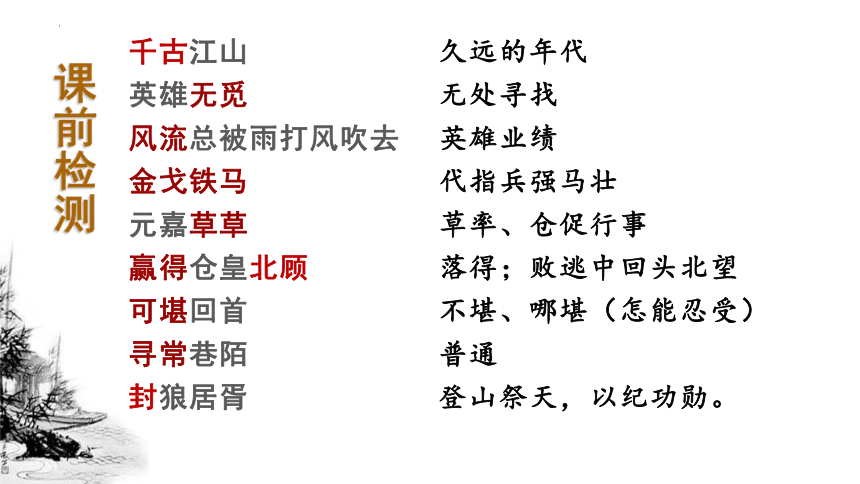

课前检测

千古江山

英雄无觅

风流总被雨打风吹去

金戈铁马

元嘉草草

赢得仓皇北顾

可堪回首

寻常巷陌

封狼居胥

久远的年代

无处寻找

英雄业绩

代指兵强马壮

草率、仓促行事

落得;败逃中回头北望

不堪、哪堪(怎能忍受)

普通

登山祭天,以纪功勋。

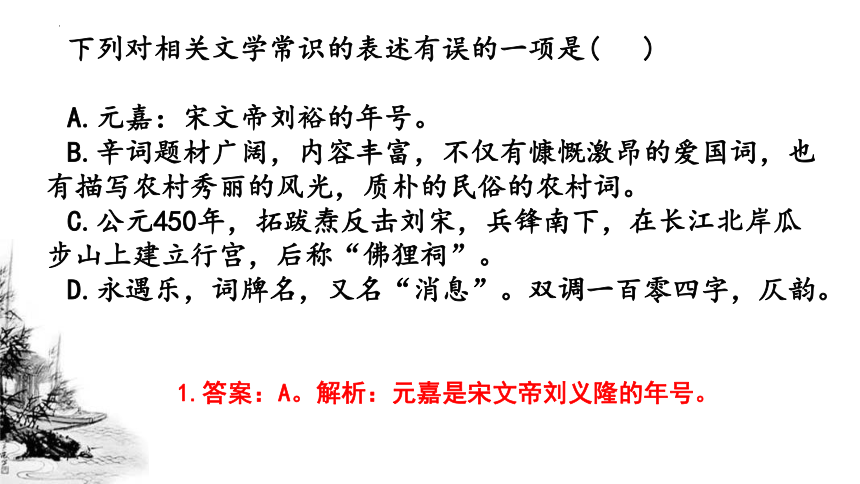

下列对相关文学常识的表述有误的一项是( )

A.元嘉:宋文帝刘裕的年号。

B.辛词题材广阔,内容丰富,不仅有慷慨激昂的爱国词,也有描写农村秀丽的风光,质朴的民俗的农村词。

C.公元450年,拓跋焘反击刘宋,兵锋南下,在长江北岸瓜步山上建立行宫,后称“佛狸祠”。

D.永遇乐,词牌名,又名“消息”。双调一百零四字,仄韵。

1.答案:A。解析:元嘉是宋文帝刘义隆的年号。

怀古诗

观眼前之景

怀古之人事

抒一己之情

善用

典故

初识典故

结合课文注释和课外积累,明确词中所用的典故。

典故一:“英雄无觅,孙仲谋处”

典故二:“人道寄奴曾住”

典故三:“元嘉草草,封狼居胥”

典故四:“佛狸祠下,一片神鸦社鼓”

典故五:“廉颇老矣,尚能饭否”

思考:在上阕中,词人写了哪些景物,都想到了些什么?表达了什么情感?

千古江山、舞榭、歌台、斜阳、草树、巷陌等

开端都描绘了一个极为壮阔的场面,奠定了全词豪壮的感情基调,在结构上为下文英雄的出场作了铺垫.

用孙权典故。

孙权,幼承父兄之业,胸怀大志。建都京口(后迁建康),占据江东。赤壁之战联合刘备大破曹操,遂使天下鼎足三分,后又数拒曹操于江北,使曹操发“生子当如孙仲谋”之叹!终为吴侯。

用意:“英雄无觅”,对英雄人物的景仰及对当前局势的担忧。

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

品读诗歌

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

用刘裕典。刘裕——建政权

刘裕,南朝宋武帝,小字寄奴。《南畿志》:“丹徒旧在镇江城南,宋武帝微时宅业。”出身贫寒,曾经生活在荒僻小街巷,史载刘裕曾两次统帅晋师北伐,先后征讨南燕和后秦,生擒燕王和秦王,收复洛阳、长安等地,成就了北伐之功业。“ 想当年 ” 三句颂扬刘裕率领兵强马壮的北伐军驰骋中原,气吞胡虏。

品读诗歌

向往英雄业绩及抗金决心,如果遇到这样的国君自己的正确策略就会被采纳。

上片小结:

借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹隐约讽刺南宋政权的无人无能,表达自己抗金救国的热情。

上片写到了孙权和刘裕,这两个人的共同点是什么?词人借两位英雄人物寄托什么情怀?

明确 孙权和刘裕都是建功立业的英雄人物,而且他们的事业都是在京口起步的。词人通过写两位英雄人物,表达了自己力主抗金和决心收复中原的宏大抱负,抒发了自己的爱国热情。

辛弃疾引用宋文帝北伐惨败的故事的目的是什么?

借鉴历史,指出伐金必须作好准备,委婉劝韩侂胄不能草率行事。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

品读诗歌

刘裕和刘义隆是什么关系?词人写他这两个人的目的是否相同?

刘义隆——北伐惨败

刘裕的儿子,宋文帝。他不能继承父业,好大喜功,听信王玄谟北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,北魏军队一直追到长江边,声称要渡江,都城震恐。封狼居胥是用汉朝霍去病战胜匈奴,封狼居胥山,举行祭天大礼的故事。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

诗人写佛狸祠下的迎神赛会的一幕景象,是什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,百姓就安于异族统治,忘记了自己是宋室臣民。表达对南宋政权不图恢复中原的不满。

品读诗歌

拓跋焘击败宋文帝

佛狸祠是魏太武帝拓跋焘追击王玄谟的军队时在长江北岸瓜步山建造的行宫。当地老百姓年年在佛狸词下迎神赛会,很是热闹。

四十三年的含义

绍兴三十一年(1161年),金兵大举入侵,占领扬州一带。辛弃疾率领起义军在这一带英勇抗击金兵,使其南侵以失败告终。次年,起义军内部出现叛徒,叛徒张国安杀害耿京挟众降金。辛弃疾遂组织五十人的队伍闯入金营,于五万军中活捉张国安,统帅起义军突骑南下,投奔南宋。其时辛弃疾年23岁,距他写这首词时(1205年)刚好四十三年。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

作者借用廉颇的典故,用意是什么?

以廉颇自况,虽60多岁仍想为国效力:可当政者不接受他的建议,又有小人挑拨,他感到悲愤,担心自己像廉颇一样被弃置不用。抒写了自己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,壮志未酬的苦闷。而这正是全词的主旨。

典故解读

廉颇因被人陷害,跑到魏国去。后来秦国攻打赵国,赵王想起用他派使者去探望,看他还能否替赵国出力。廉颇也很想被赵王召见,在赵国使者面前说“ 一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用。 ”但使者回朝后告诉了一个宦官,宦官与廉颇有仇,便对赵王说:“廉颇老了,他虽然吃了一斗米饭和十斤肉,但是上了三趟茅房”。赵王以为他老了,便不再起用。

下片小结:下片小结:

下片用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己怀才不遇的激愤。

总结归纳,把握主旨情感:

作者登上镇江的北固亭,面对大好河山,想到祖国的北方仍然沦陷在敌人之手,想到韩侂胄等人并不想真正肩负起抗敌复国的重任,于是怀古伤今,表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者苟且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

分析“用典”

词句 历史人物 作用

英雄无觅,孙仲谋处 孙权 1、表现作者渴望抗敌救国的热情

和收复中原的远大抱负

2、讽刺南宋上层统治者的无能

人道寄奴曾住 刘裕 元嘉草草,封狼居胥 刘义隆 借鉴历史,委劝韩侂胄不能草率行事

佛狸祠下,一片神鸦社鼓 拓跋焘 表达对南宋政权不图恢复中原的不满

廉颇老矣,尚能饭否 廉颇 以廉颇自比,虽已年老仍想为国效力但不得,抒发了作者壮志未酬的苦闷

总 结

上片:

大好河山

历史人物

孙权

刘裕

感叹

时无英雄

政府无能

物是人非

下片:

三个

典故

刘义隆惨败

拓跋焘筑行宫

廉颇不被重用

抒发

正确抗金救国

不满朝廷

壮心不已壮志难酬

临古地

怀古事

抒今情

比较《念奴娇》与《永遇乐》异同

相同点:

①内容上:借某地怀古

②意境上:雄浑壮阔(豪放派)

③主旨上:怀古伤今,“借古人酒杯浇心中块垒”。

不同点:

①苏轼:风格开阔明朗,旷达乐观。(抒情直抒胸臆)

②辛弃疾:风格含蓄蕴藉,激愤沉郁,读来心情更沉重。

(抒情多与典故结合)

抒情方式:

一、直接抒情/直抒胸臆

二、间接抒情

借景抒情

借物抒情/托物言志

借事抒情

借典抒情

用典作用:使诗歌语言精炼,内容丰富,收到言简意丰、耐人寻味的效果

表达含蓄蕴藉,委婉典雅,增强诗歌的文化底蕴/艺术感染力

永遇乐 京口北固亭怀古

辛弃疾

辛弃疾(1140—1207)字幼安,号稼轩,山东济南人。他出生时北方久已沦陷于女真人之手。他的祖父辛赞虽在金国任职,却一直希望有机会效忠朝廷,并常常带着辛弃疾“登高望远,指画山河”,同时,辛弃疾也不断亲眼目睹汉人在女真人统治下所受的屈辱与痛苦,这一切使他在青少年时代就立下了恢复中原、报国雪耻的志向。

立志报国

1161年,金国大举南犯,二十二岁的辛弃疾聚集了二千人,参加由耿京领导的一支声势浩大的起义军,并担任掌书记奋起反抗。

1162年 二十三岁的辛弃疾奉命南下与南宋朝廷联络。完成使命归来的途中,听到耿京被叛徒张安国所杀、义军溃散的消息,便率领五十多人袭击敌营,活捉叛徒交给南宋处决。辛弃疾惊人的勇敢和果断,使他名重一时。宋高宗便任命他为江阴签判,从此开始了他在南宋的仕宦生涯。

起义南归

坎坷仕途

1162年至1181年,辛弃疾的23岁到42岁,是一生中游宦时期。他雄心勃勃,壮志凌云,继续坚持主战,宣传北伐抗金,收复中原,统一全国的主张。但朝廷偏安江南,过着游宴玩乐歌舞升平的生活,无人采纳他的建言。在此期间,他被收了军权,由签判到知州,由提点刑狱到安抚使,宦迹无常。

归居田园

1181冬,辛弃疾四十二岁,因受到弹劾而被免职,归居上饶。此后二十年间,他除了有两年一度出任福建提点刑狱和安抚使外,大部分时间都在乡闲居。他常常一面赏玩山水田园风光和其中的恬静之趣,一面心灵深处又不停地涌起波澜,时而为一生理想而激动,时而因现实无情而灰心愤怒,时而又强自宽慰旷达,在这种感情起伏中度过了后半生。

辛弃疾是南宋爱国词派的代表,是两宋豪放词派的代表,是宋词的集大成者。著有《稼轩长短句》,流传至今的词作有620多首,数量居两宋词家之冠。他的词继承了苏轼开创的豪放词风,把爱国词创作推向顶峰。他的词唱出了时代的最强音,充满同仇敌忾的爱国热情。还吸取婉约词蕴藉细腻的长处,兼容众体,吸取各家之长。在豪雄英伟之气为主的同时,也不乏妩媚、清丽、娈婉之作,兼有俚俗幽默之词。

形成以豪放沉郁为主的多样化艺术风格,长于用典。

文学成就

写作背景

写这首词的时候辛弃疾已经六十五岁了。

辛弃疾从42岁到60岁一直过着“隐居”的生活,得不到朝廷的重用。

1203年再次被当时执掌大权的韩侂胄起用,任浙江东路安抚史,翌年改任镇江知府。

1204 年韩侂胄为了巩固自己的地位,草草北伐。而镇江濒临抗战前线,是北伐的重要基地。辛弃疾到任后,做了大量的准备工作,但是韩侂胄把持朝政,只想侥幸求逞,不愿认真准备。韩侂胄听不进辛弃疾的劝告,后来就把他调离了镇江。

这首词是辛弃疾被起用又被降职时,登上北固亭而作。

郭沫若对辛词的评价:

郭沫若题写的对联:

铁板铜琶、继东坡高唱大江东去

美芹悲黍、冀南宋莫随鸿雁南飞

上联说辛弃疾词风豪放。“铁板铜琶”一词,本是评价苏东坡词风的话,而继承苏轼把词的豪放风格发扬光大,使它蔚然成为一大宗派的是辛弃疾。下联的内涵主要是说辛的悲黍离之悲、他的爱国情怀、爱国抱负.

文题解说

永遇乐:词牌名

京口:古城名,因临京岘山、长江口而得 名,在今江苏省镇江市

北固亭:即北固楼,在今江苏省镇江市北固山上

怀古:写景(临古地)——咏史(思古人、忆其事)——抒情(抒己志)

通过写古人古事、怀念古迹等来达到感慨兴衰、怀古伤己、借古讽今等目的。

课前检测

千古江山

英雄无觅

风流总被雨打风吹去

金戈铁马

元嘉草草

赢得仓皇北顾

可堪回首

寻常巷陌

封狼居胥

久远的年代

无处寻找

英雄业绩

代指兵强马壮

草率、仓促行事

落得;败逃中回头北望

不堪、哪堪(怎能忍受)

普通

登山祭天,以纪功勋。

下列对相关文学常识的表述有误的一项是( )

A.元嘉:宋文帝刘裕的年号。

B.辛词题材广阔,内容丰富,不仅有慷慨激昂的爱国词,也有描写农村秀丽的风光,质朴的民俗的农村词。

C.公元450年,拓跋焘反击刘宋,兵锋南下,在长江北岸瓜步山上建立行宫,后称“佛狸祠”。

D.永遇乐,词牌名,又名“消息”。双调一百零四字,仄韵。

1.答案:A。解析:元嘉是宋文帝刘义隆的年号。

怀古诗

观眼前之景

怀古之人事

抒一己之情

善用

典故

初识典故

结合课文注释和课外积累,明确词中所用的典故。

典故一:“英雄无觅,孙仲谋处”

典故二:“人道寄奴曾住”

典故三:“元嘉草草,封狼居胥”

典故四:“佛狸祠下,一片神鸦社鼓”

典故五:“廉颇老矣,尚能饭否”

思考:在上阕中,词人写了哪些景物,都想到了些什么?表达了什么情感?

千古江山、舞榭、歌台、斜阳、草树、巷陌等

开端都描绘了一个极为壮阔的场面,奠定了全词豪壮的感情基调,在结构上为下文英雄的出场作了铺垫.

用孙权典故。

孙权,幼承父兄之业,胸怀大志。建都京口(后迁建康),占据江东。赤壁之战联合刘备大破曹操,遂使天下鼎足三分,后又数拒曹操于江北,使曹操发“生子当如孙仲谋”之叹!终为吴侯。

用意:“英雄无觅”,对英雄人物的景仰及对当前局势的担忧。

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

品读诗歌

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

用刘裕典。刘裕——建政权

刘裕,南朝宋武帝,小字寄奴。《南畿志》:“丹徒旧在镇江城南,宋武帝微时宅业。”出身贫寒,曾经生活在荒僻小街巷,史载刘裕曾两次统帅晋师北伐,先后征讨南燕和后秦,生擒燕王和秦王,收复洛阳、长安等地,成就了北伐之功业。“ 想当年 ” 三句颂扬刘裕率领兵强马壮的北伐军驰骋中原,气吞胡虏。

品读诗歌

向往英雄业绩及抗金决心,如果遇到这样的国君自己的正确策略就会被采纳。

上片小结:

借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹隐约讽刺南宋政权的无人无能,表达自己抗金救国的热情。

上片写到了孙权和刘裕,这两个人的共同点是什么?词人借两位英雄人物寄托什么情怀?

明确 孙权和刘裕都是建功立业的英雄人物,而且他们的事业都是在京口起步的。词人通过写两位英雄人物,表达了自己力主抗金和决心收复中原的宏大抱负,抒发了自己的爱国热情。

辛弃疾引用宋文帝北伐惨败的故事的目的是什么?

借鉴历史,指出伐金必须作好准备,委婉劝韩侂胄不能草率行事。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

品读诗歌

刘裕和刘义隆是什么关系?词人写他这两个人的目的是否相同?

刘义隆——北伐惨败

刘裕的儿子,宋文帝。他不能继承父业,好大喜功,听信王玄谟北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,北魏军队一直追到长江边,声称要渡江,都城震恐。封狼居胥是用汉朝霍去病战胜匈奴,封狼居胥山,举行祭天大礼的故事。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

诗人写佛狸祠下的迎神赛会的一幕景象,是什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,百姓就安于异族统治,忘记了自己是宋室臣民。表达对南宋政权不图恢复中原的不满。

品读诗歌

拓跋焘击败宋文帝

佛狸祠是魏太武帝拓跋焘追击王玄谟的军队时在长江北岸瓜步山建造的行宫。当地老百姓年年在佛狸词下迎神赛会,很是热闹。

四十三年的含义

绍兴三十一年(1161年),金兵大举入侵,占领扬州一带。辛弃疾率领起义军在这一带英勇抗击金兵,使其南侵以失败告终。次年,起义军内部出现叛徒,叛徒张国安杀害耿京挟众降金。辛弃疾遂组织五十人的队伍闯入金营,于五万军中活捉张国安,统帅起义军突骑南下,投奔南宋。其时辛弃疾年23岁,距他写这首词时(1205年)刚好四十三年。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

作者借用廉颇的典故,用意是什么?

以廉颇自况,虽60多岁仍想为国效力:可当政者不接受他的建议,又有小人挑拨,他感到悲愤,担心自己像廉颇一样被弃置不用。抒写了自己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,壮志未酬的苦闷。而这正是全词的主旨。

典故解读

廉颇因被人陷害,跑到魏国去。后来秦国攻打赵国,赵王想起用他派使者去探望,看他还能否替赵国出力。廉颇也很想被赵王召见,在赵国使者面前说“ 一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用。 ”但使者回朝后告诉了一个宦官,宦官与廉颇有仇,便对赵王说:“廉颇老了,他虽然吃了一斗米饭和十斤肉,但是上了三趟茅房”。赵王以为他老了,便不再起用。

下片小结:下片小结:

下片用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己怀才不遇的激愤。

总结归纳,把握主旨情感:

作者登上镇江的北固亭,面对大好河山,想到祖国的北方仍然沦陷在敌人之手,想到韩侂胄等人并不想真正肩负起抗敌复国的重任,于是怀古伤今,表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者苟且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

分析“用典”

词句 历史人物 作用

英雄无觅,孙仲谋处 孙权 1、表现作者渴望抗敌救国的热情

和收复中原的远大抱负

2、讽刺南宋上层统治者的无能

人道寄奴曾住 刘裕 元嘉草草,封狼居胥 刘义隆 借鉴历史,委劝韩侂胄不能草率行事

佛狸祠下,一片神鸦社鼓 拓跋焘 表达对南宋政权不图恢复中原的不满

廉颇老矣,尚能饭否 廉颇 以廉颇自比,虽已年老仍想为国效力但不得,抒发了作者壮志未酬的苦闷

总 结

上片:

大好河山

历史人物

孙权

刘裕

感叹

时无英雄

政府无能

物是人非

下片:

三个

典故

刘义隆惨败

拓跋焘筑行宫

廉颇不被重用

抒发

正确抗金救国

不满朝廷

壮心不已壮志难酬

临古地

怀古事

抒今情

比较《念奴娇》与《永遇乐》异同

相同点:

①内容上:借某地怀古

②意境上:雄浑壮阔(豪放派)

③主旨上:怀古伤今,“借古人酒杯浇心中块垒”。

不同点:

①苏轼:风格开阔明朗,旷达乐观。(抒情直抒胸臆)

②辛弃疾:风格含蓄蕴藉,激愤沉郁,读来心情更沉重。

(抒情多与典故结合)

抒情方式:

一、直接抒情/直抒胸臆

二、间接抒情

借景抒情

借物抒情/托物言志

借事抒情

借典抒情

用典作用:使诗歌语言精炼,内容丰富,收到言简意丰、耐人寻味的效果

表达含蓄蕴藉,委婉典雅,增强诗歌的文化底蕴/艺术感染力

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读