第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元综合复习题 (含解析)2021-2022学年重庆市各地部编版历史七年级上册期末试题选编

文档属性

| 名称 | 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元综合复习题 (含解析)2021-2022学年重庆市各地部编版历史七年级上册期末试题选编 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-10 20:51:01 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 综合复习题

一、选择题

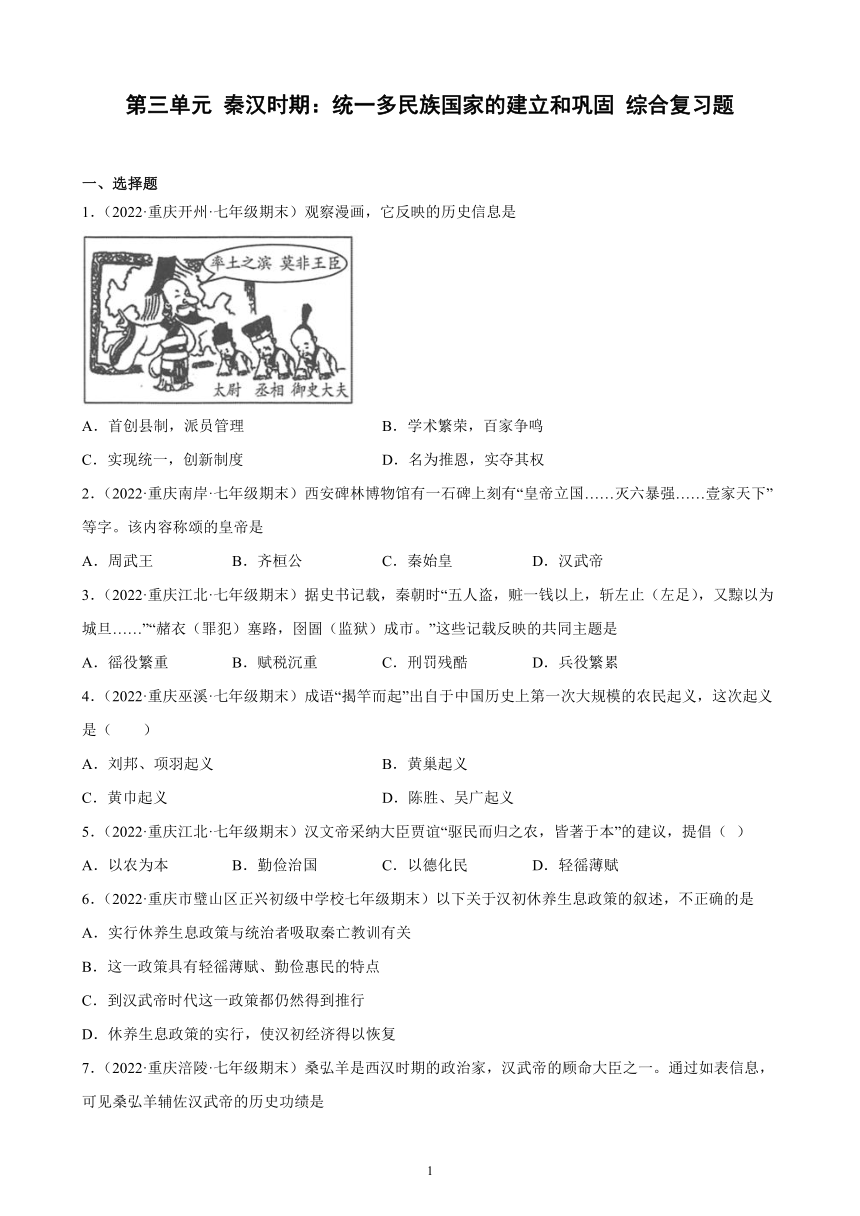

1.(2022·重庆开州·七年级期末)观察漫画,它反映的历史信息是

A.首创县制,派员管理 B.学术繁荣,百家争鸣

C.实现统一,创新制度 D.名为推恩,实夺其权

2.(2022·重庆南岸·七年级期末)西安碑林博物馆有一石碑上刻有“皇帝立国……灭六暴强……壹家天下”等字。该内容称颂的皇帝是

A.周武王 B.齐桓公 C.秦始皇 D.汉武帝

3.(2022·重庆江北·七年级期末)据史书记载,秦朝时“五人盗,赃一钱以上,斩左止(左足),又黥以为城旦……”“赭衣(罪犯)塞路,囹圄(监狱)成市。”这些记载反映的共同主题是

A.徭役繁重 B.赋税沉重 C.刑罚残酷 D.兵役繁累

4.(2022·重庆巫溪·七年级期末)成语“揭竿而起”出自于中国历史上第一次大规模的农民起义,这次起义是( )

A.刘邦、项羽起义 B.黄巢起义

C.黄巾起义 D.陈胜、吴广起义

5.(2022·重庆江北·七年级期末)汉文帝采纳大臣贾谊“驱民而归之农,皆著于本”的建议,提倡( )

A.以农为本 B.勤俭治国 C.以德化民 D.轻徭薄赋

6.(2022·重庆市璧山区正兴初级中学校七年级期末)以下关于汉初休养生息政策的叙述,不正确的是

A.实行休养生息政策与统治者吸取秦亡教训有关

B.这一政策具有轻徭薄赋、勤俭惠民的特点

C.到汉武帝时代这一政策都仍然得到推行

D.休养生息政策的实行,使汉初经济得以恢复

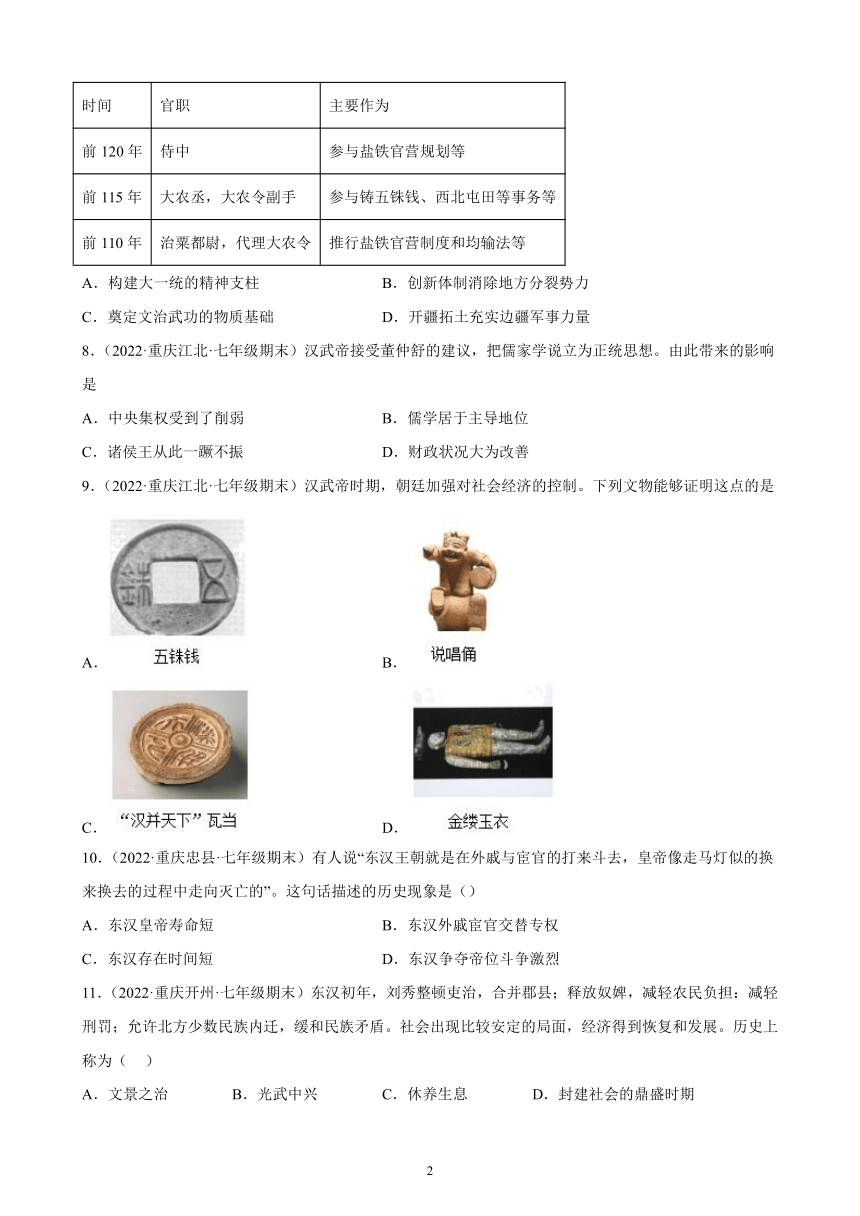

7.(2022·重庆涪陵·七年级期末)桑弘羊是西汉时期的政治家,汉武帝的顾命大臣之一。通过如表信息,可见桑弘羊辅佐汉武帝的历史功绩是

时间 官职 主要作为

前120年 侍中 参与盐铁官营规划等

前115年 大农丞,大农令副手 参与铸五铢钱、西北屯田等事务等

前110年 治粟都尉,代理大农令 推行盐铁官营制度和均输法等

A.构建大一统的精神支柱 B.创新体制消除地方分裂势力

C.奠定文治武功的物质基础 D.开疆拓土充实边疆军事力量

8.(2022·重庆江北·七年级期末)汉武帝接受董仲舒的建议,把儒家学说立为正统思想。由此带来的影响是

A.中央集权受到了削弱 B.儒学居于主导地位

C.诸侯王从此一蹶不振 D.财政状况大为改善

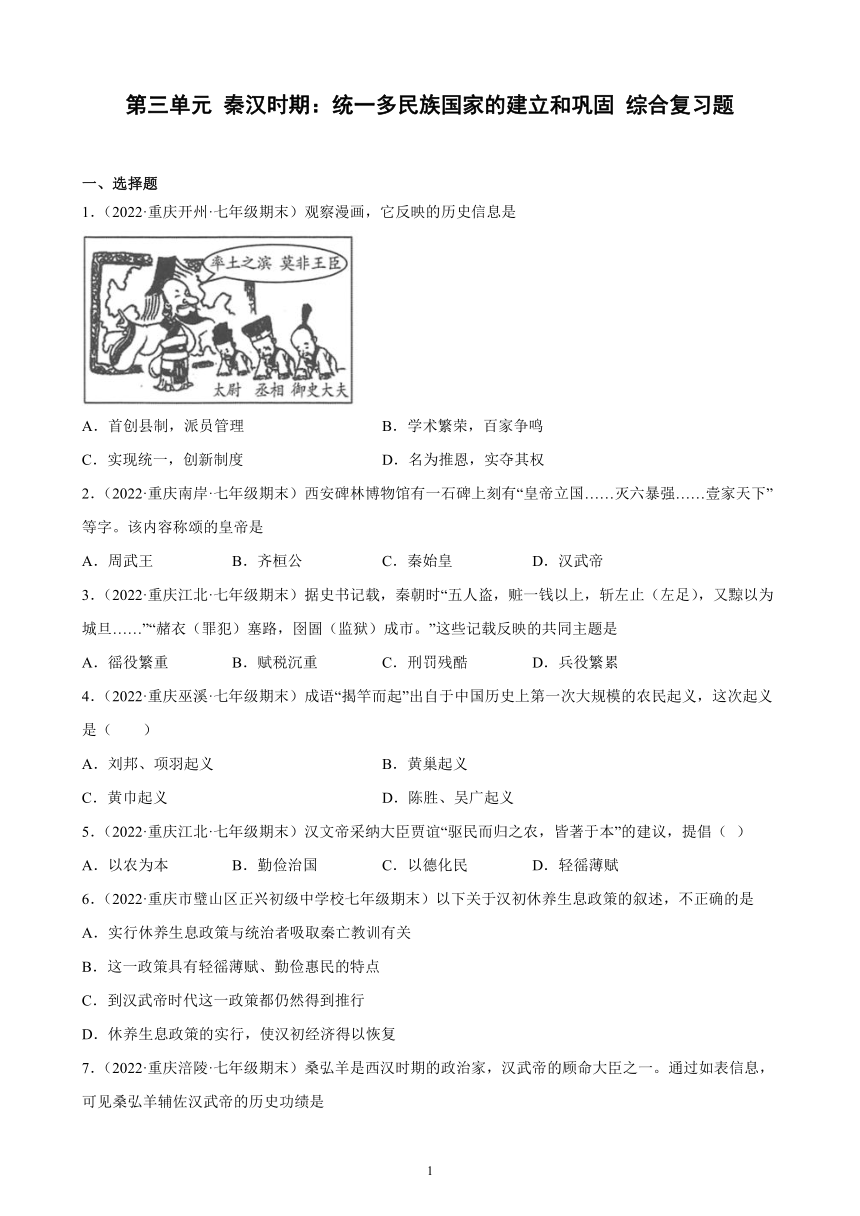

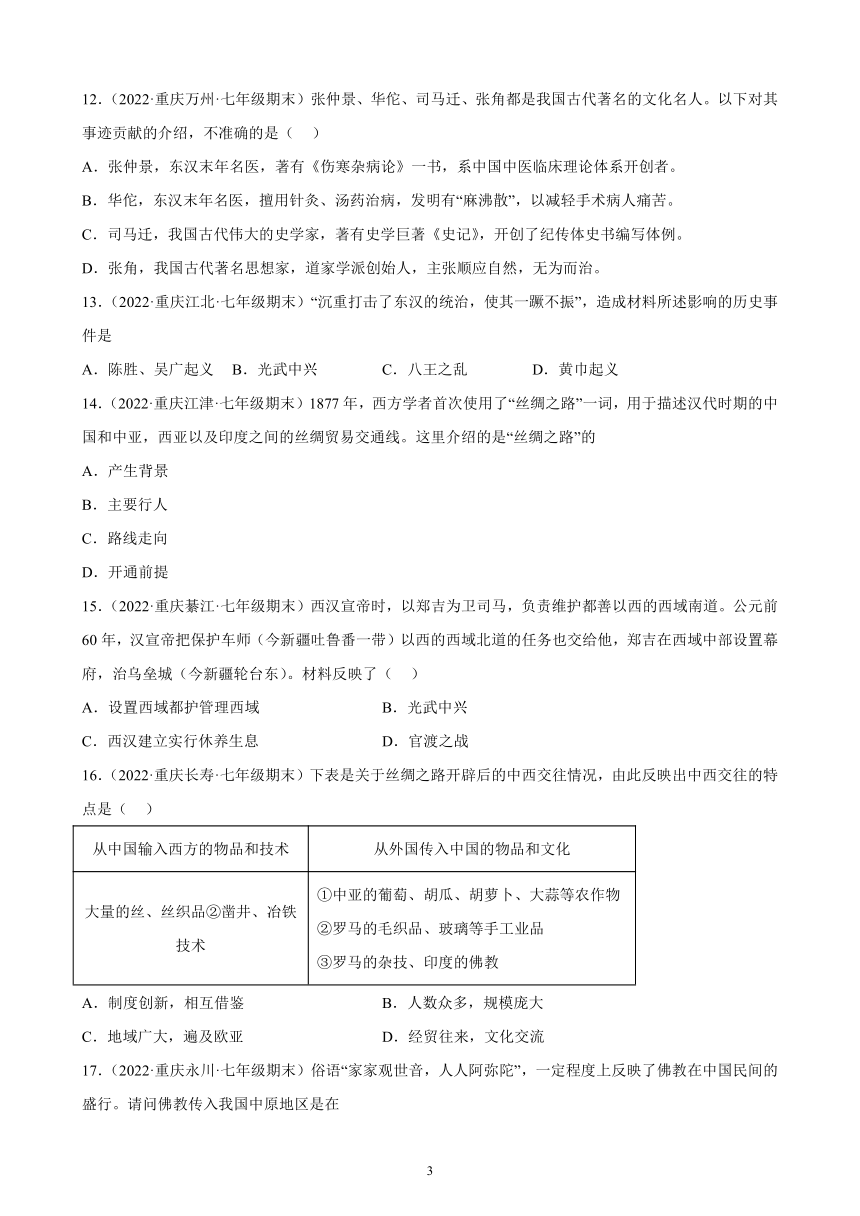

9.(2022·重庆江北·七年级期末)汉武帝时期,朝廷加强对社会经济的控制。下列文物能够证明这点的是

A. B.

C. D.

10.(2022·重庆忠县·七年级期末)有人说“东汉王朝就是在外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去的过程中走向灭亡的”。这句话描述的历史现象是()

A.东汉皇帝寿命短 B.东汉外戚宦官交替专权

C.东汉存在时间短 D.东汉争夺帝位斗争激烈

11.(2022·重庆开州·七年级期末)东汉初年,刘秀整顿吏治,合并郡县;释放奴婢,减轻农民负担:减轻刑罚;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。社会出现比较安定的局面,经济得到恢复和发展。历史上称为( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.休养生息 D.封建社会的鼎盛时期

12.(2022·重庆万州·七年级期末)张仲景、华佗、司马迁、张角都是我国古代著名的文化名人。以下对其事迹贡献的介绍,不准确的是( )

A.张仲景,东汉末年名医,著有《伤寒杂病论》一书,系中国中医临床理论体系开创者。

B.华佗,东汉末年名医,擅用针灸、汤药治病,发明有“麻沸散”,以减轻手术病人痛苦。

C.司马迁,我国古代伟大的史学家,著有史学巨著《史记》,开创了纪传体史书编写体例。

D.张角,我国古代著名思想家,道家学派创始人,主张顺应自然,无为而治。

13.(2022·重庆江北·七年级期末)“沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振”,造成材料所述影响的历史事件是

A.陈胜、吴广起义 B.光武中兴 C.八王之乱 D.黄巾起义

14.(2022·重庆江津·七年级期末)1877年,西方学者首次使用了“丝绸之路”一词,用于描述汉代时期的中国和中亚,西亚以及印度之间的丝绸贸易交通线。这里介绍的是“丝绸之路”的

A.产生背景

B.主要行人

C.路线走向

D.开通前提

15.(2022·重庆綦江·七年级期末)西汉宣帝时,以郑吉为卫司马,负责维护都善以西的西域南道。公元前60年,汉宣帝把保护车师(今新疆吐鲁番一带)以西的西域北道的任务也交给他,郑吉在西域中部设置幕府,治乌垒城(今新疆轮台东)。材料反映了( )

A.设置西域都护管理西域 B.光武中兴

C.西汉建立实行休养生息 D.官渡之战

16.(2022·重庆长寿·七年级期末)下表是关于丝绸之路开辟后的中西交往情况,由此反映出中西交往的特点是( )

从中国输入西方的物品和技术 从外国传入中国的物品和文化

大量的丝、丝织品②凿井、冶铁技术 ①中亚的葡萄、胡瓜、胡萝卜、大蒜等农作物 ②罗马的毛织品、玻璃等手工业品 ③罗马的杂技、印度的佛教

A.制度创新,相互借鉴 B.人数众多,规模庞大

C.地域广大,遍及欧亚 D.经贸往来,文化交流

17.(2022·重庆永川·七年级期末)俗语“家家观世音,人人阿弥陀”,一定程度上反映了佛教在中国民间的盛行。请问佛教传入我国中原地区是在

A.秦朝时期

B.西汉时期

C.魏晋时期

D.南北朝时期

18.(2022·重庆市璧山区正兴初级中学校七年级期末)东汉时,蔡伦被封为“龙亭候” 《时代》周刊推出“有史以来的最佳发明家”栏目,蔡伦上榜,其依据应该是他

A.编写了《道德经》 B.改进了造纸术

C.发展了中医理论 D.出使西域立功

19.(2022·重庆·七年级期末)下列材料描述的作品是

A.《汉书》 B.《后汉书》 C.《史记》 D.《兰亭序》

20.(2022·重庆江北·七年级期末)下列选项与张仲景有关的是

①写成《伤寒杂病论》②发明“麻沸散”③发展“治未病”思想④被后世称为“医圣”

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

21.(2022·重庆长寿·七年级期末)祖冲之是世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点以后:

A.第6位 B.第7位 C.第8位 D.第9位

二、综合题

22.(2022·重庆市璧山区正兴初级中学校七年级期末)阅读下列材料:

材料一 上古初民所采用的原始记事方法主要有结绳、木刻、图画,以及在器物上划刻,用以帮助记忆、交流思想。随着一些符号的反复使用及先民在使用原始记事方法中经验的积累,文字终于孕育而生。自1959年后陆续出土于山东大汶口文化遗址的陶器上,有不同形体的复杂图形符号和刻划符号。这些符号比较端正规整,有象形性,很像后来的青铜铭文。多数古文字学家认定这些符号就是文字。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

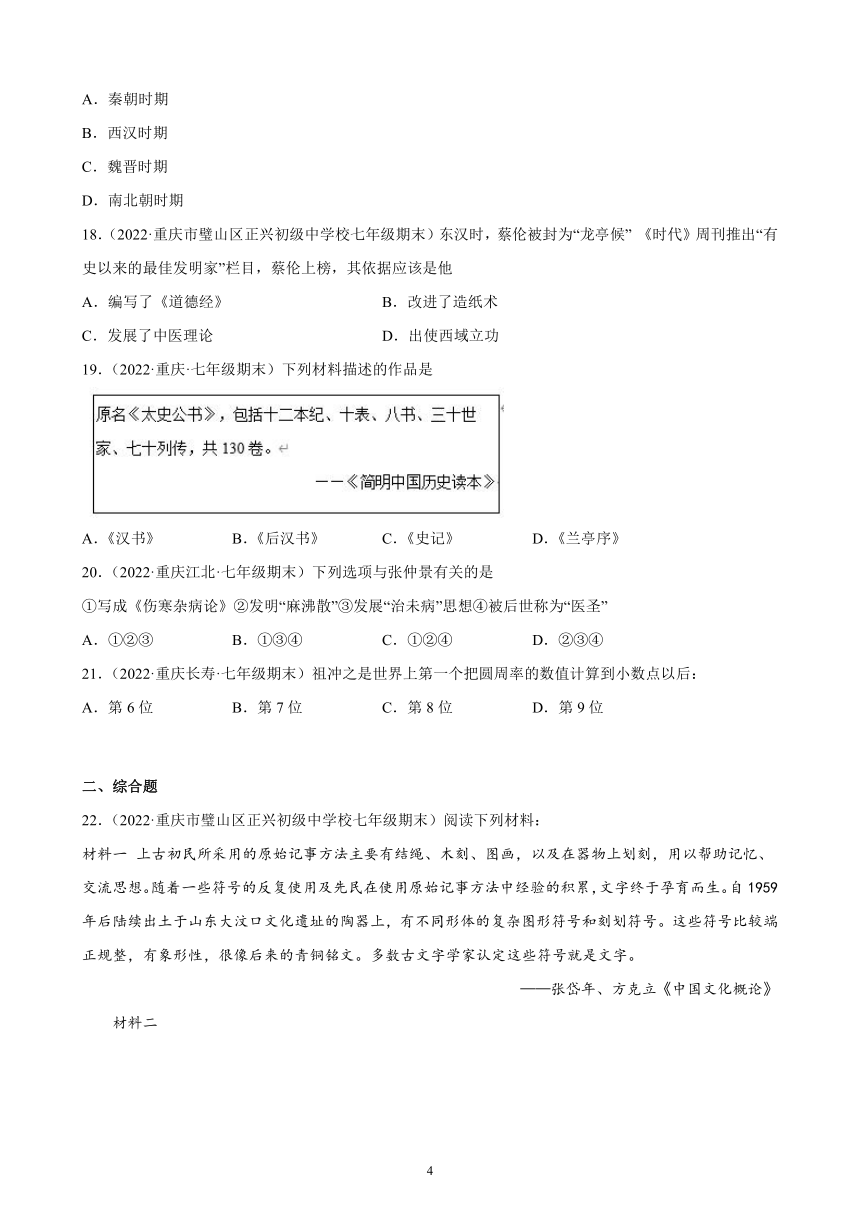

材料二

材料三 汉字是中华各民族各地区共同使用的交流工具。汉字对中华文化、中华民族、对几千年的中国政治等方面的贡献值得引起高度关注…如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国,……我国是多民族统一的大国,…我们这个综合国力来自多民族的统一大国,汉字是不可缺少的联系纽带。

——摘自任继愈《汉字为中华民族立了大功》

请回答:

(1)根据材料一,指出文字的产生过程。大汶口遗址出土的陶器为何对研究古文字具有重要的历史价值

(2)根据材料二并结合所学知识,指出甲骨文的历史地位。秦始皇统一文字,使用了材料二图片中的哪种字体?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括统一文字的历史作用。

23.(2022·重庆綦江·七年级期末)阅读下列材料:

材料一 秦始皇把三皇、五帝尊号中的“皇”与“帝”结合起来,自称“皇帝”,以示大一统国家统治者至高无上的地位。建立一个管辖全国的,分工负责、权力集中于皇帝,大政方针由皇帝裁决的,由三公九卿组成的中央政府。废除地方分权的封建制,在地方建立直属中央的郡、县两级行政区划。建造驰道与直道,以保证政令畅通。建筑长城,以抵御匈奴的侵扰。以秦国的文字为基础制定“小篆”又称“秦篆”作为规范化的文字。废除各国货币,统一使用秦朝货币。以商鞅变法时制定的度量衡为准,发到全国,用为标准器具。为统一思想,秦始皇采纳李斯建议,下令焚书,尽烧《秦纪》以外的列国史书、非博士官所藏的《诗》《书》及百家语,只留下医药、卜筮、种树等技艺之书。

——摘编自王家范等编著《大学中国史》

材料二 从中央到地方的一套中央集权制度建立,对巩固国家的统一,具有重要意义和深远影响。以小篆作为通用文字领行全国,使政令能够在全国各地顺利推行,有利于各地文化的交往、交融与发展。以圆形方孔半两钱通行全国,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。

——摘编制义务教育教科书《教师教学用书》中国历史七年级上册

请回答:

(1)根据材料一,归纳秦始皇巩固统一的措施。

(2)根据材料二,概要指出秦始皇巩固统一的措施的作用。

(3)综上所述,评价秦始皇。

24.(2022·重庆江北·七年级期末)阅读下列材料

公元前221年,秦王嬴政建立了中国历史上第一个统一的多民族王朝——秦朝。书同文,车同轨,行同伦,秦朝在博采众长间用一系列巩固统一的政策弥合了不同地域间的政治、经济、文化、社会矛盾。“百代皆行秦政”的历史沿革中,更加包容、更具活力和创造力的汉朝于公元前202年始,经过“文景之治”“汉武盛世”“昭宣中兴”,经过“光武中兴”“明章之治”“永元之隆”,东西两汉绵延400年,奠定了多元一统汉民族的稳固基业,为华夏民族优秀文化基因的传承和发展奠定了坚实的基础。

——2020年南京博物院《融·合:从春秋到秦汉》展览解说词(部分)

请回答:

(1)据材料:能够从材料得出的,在相应位置填涂“正确”;违背材料所表达意思的,在相应位置填涂“错误”;材料没有涉及的,在相应位置填涂“未涉及”。

①秦孝公建立了中国历史上第一个统一的多民族王朝。( )

②秦朝统一后,大将蒙恬北击匈奴,并修筑万里长城。( )

③秦朝采取一系列政策,巩固统一。( )

④汉朝照搬秦朝创立的各项制度,没有变化。( )

⑤汉朝时期,统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。( )

⑥汉武帝时期实施“推恩令”,中央大大加强对地方的控制。( )

(2)综上,概述秦汉时期在中国历史上的地位。

25.(2022·重庆长寿·七年级期末)阅读下列材料:

材料一 秦王嬴政二十六年(前221年),秦统一天下的工作完成,出现了亘古未有的新的政治局面。在此以前,无论名义上如何,中国的实际是分裂的,到此乃有统一帝国的出现。在此以前,周室中央对于诸侯国的内政,是无法过问的,到此集权的中央政府建立……没有任何人或任何势力,敢与中央抗拒……在此之前,“诸夏”或“中国”,都是笼统的概念,并没有确切的范围和实际的组织;到此“中国”二字有了具体的表现,它代表着一个庞大帝国和它的土地人民。

——傅成乐《中国通史》

材料二 大一统的时代背景,使汉朝政治文化呈现出博大雄浑的气象,这体现为各种政治制度建设的全面成熟,民族融合与国家统一的与时俱进,思想文化创造的生机勃勃、高度繁荣。作为中华文明史上具有里程碑式意义的特定历史阶段,汉朝时期的政治文化成就及其所蕴含的时代精神,为整个中国古代政治文化的发展、演变创立了规模,奠定了基础,规范了方向。

——纪宝成《汉唐盛世学术研讨会上的讲话》

请回答:

(1)根据材料一,归纳指出秦统一后“新的政治局面”的主要表现。

(2)根据材料二回答,汉朝的政治文化成就体现在哪些方面?并指出这些成就的取得对中国社会的影响?

(3)综上,你认为国家繁荣昌盛的基本条件是什么?

26.(2022·重庆忠县·七年级期末)观察以下反映同一历史事件的历史图画和历史地图,结合所学知识回答:

(1)请将下列国名的英文字母代号填写在答题卡图中对应的方框内。

A.——西汉 B.——安息

(2)以上两图反映的是汉武帝时期什么重大历史事件?

(3)这一历史事件在当时产生了怎样的作用?

27.(2022·重庆綦江·七年级期末)研学旅行有利于培养社会责任感、创新精神和实践能力。

材料一 孔子秉承“学而不厌”的学习态度,认为学习要精益求精,不能浅尝辄止。在向师襄学

习琴艺时,他刘苦练习,不单纯地满足于指法的熟练,还要熟谙节奏技巧,体会乐曲的思想,了解乐曲

的作者。

——《义务教育教材中国历史地图册》七年级上

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孔子周游列国宣传了什么思想?他所取得的成就与他秉承的学习思想及周游列国有什么关系?

材料二

(2)根据材料二并结合所学知识,指出张骞的旅行为中国历史作出哪些重大贡献。

材料三 古人说“读万卷书,行万里路”。首先“读万卷书”,获得满腹经纶,再“行万里路”,增长见识,开阔眼界。司马迁苦读之后,负行囊遍游天下。——“行”让人亲见亲历,增长见识,正所谓“多见而识之”;通过游历还可印证从书上得来的“知”,可以考察事物的变化及其变化的原因,即古人所讲“我之游,观其所变”。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,那种亲历现场的情感体验,是任何书本知识都无法替代的。

——《义务教育教材中国历史地图册》七年级上册

(3)根据材料三,归纳研学旅行的好处。结合所学知识,指出司马迁取得的历史性贡献。

(4)综合上述三则地图并结合所学知识,概括三人旅行的特点

28.(2022·重庆忠县·七年级期末)民族文化,凝聚着我们民族对世界和生命的历史认知和现实感受,积淀着我们最深层的精神追求和行为准则,是中华民族赖以生存的支柱和灵魂。阅读下列材料,回答问题。

(工艺篇)

材料一6幅文物图片

(1)观察材料一中的文物图片,按照从左到右的先后顺序,出土于河姆渡遗址的是第几张?出土的东汉文物是什么?与佛教有关的文物出自哪里?

(思想篇)

材料二 《论语·学而》:“泛爱众,而亲人。”《论语·颜渊》:“樊迟问仁。子曰:‘爱人’。”《论语·雍也》:“夫仁者,己欲立而立人,已欲达而达人。”《论语·颜渊》中的“己所不欲,勿施于人”。

《尚书》云:“民惟邦本,本固邦宁。”《孟子》提出:“民为贵,社稷次之,君为轻。”《荀子》有言:“君者,舟也;庶人者,水也;水则载舟,水则覆舟。”。

(2)材料二阐述的思想核心有哪些?属于哪个思想学派?

(科学篇)

材料三 中医养生是我国传统文化的瑰宝……我国传统养生强调人与自然关系的和谐,“五运六气”、“道法自然”是中医养生的要求,天人合一、阴阳平等、身心合一是中医养生观的三大法宝。

(3)东汉时期,名医华佗发明的一套“道法自然”的养身体操是什么?同时期诞生的一部医学著作发展了中医理论和治疗方法,这部著作是什么?

(感悟篇)

(4)为传承和弘扬传统文化,我们应该做些什么?

参考答案:

1.C

【详解】依据题干漫画上的文字信息“太尉”“丞相”“御史大夫”“率土之滨,莫非王臣”,可知与秦朝有关,秦统一中国后,创立了一套专制主义中央集权制度,在地方全面推行郡县制,在中央设立丞相、太尉、御史大夫,分别掌管行政、军事和监察,C正确;首创县制是在战国时期商鞅变法期间,A排除;百家争鸣出现在战国时期,B排除;西汉汉武帝时期颁布推恩令,解决王国问题,D排除。故选C。

2.C

【详解】依据题干信息“皇帝立国……灭六暴强……壹家天下”并结合所学可知,秦始皇灭六国,统一中国,建立中国历史上第一个统一的多民族封建国家,C项正确;ABD项与“灭六暴强”无关,不符合历史史实,故排除。故选C项。

3.C

【详解】依据题干“五人盗,赃一钱以上,斩左止(左足),又黥以为城旦……”大致意思是五人偷盗一钱以上,就要斩足,实以墨刑。反映了刑罚的残酷。“赭衣(罪犯)塞路,囹圄(监狱)成市。” 反映的是穿囚服的人挤满了道路。形容罪犯很多。说明秦朝对犯罪种类规定很多,因为犯罪的人很多。由此可知题干反映的是秦朝的刑罚残酷。C正确;ABD与题干的材料无关,排除;故选C。

4.D

【详解】依据题干“揭竿而起”“中国历史上第一次大规模的农民起义”,公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,斩木为兵、揭竿而起,这是中国历史上第一次大规模的农民起义,刘邦、项羽起义发生在陈胜、吴广起义之后,故A不符合题意。黄巢起义发生在唐朝末年,故B不符合题意。黄巾起义发生在东汉末年,故C不符合题意。公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡率众起义,是中国历史上第一次大规模的农民起义,他们的革命首创精神,鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治,故D符合题意。故选D。

【点睛】解答本题的关键在于认识陈胜、吴广起义的地位,当时陈胜、吴广在大泽乡起义,没有武器,大家就砍木棒做刀枪,削了竹子做旗竿,队伍很快壮大起来,历史上把这叫做“揭竿而起”。

5.A

【详解】由材料“驱民而归之农,皆著于本”可知,贾谊建议汉文帝重视发展农业,以农为本。汉文帝采纳了他们的建议,提倡以农为本,A符合题意;材料无关勤俭的信息,没有体现道德教化的信息,也没有减轻赋税的信息,排除BCD。故选A。

6.C

【详解】根据所学知识可知,汉武帝时期派兵北击匈奴等,不再实行休养生息政策,C符合题意;ABD项都是关于休养生息政策的正确表述,排除。故选择C。

7.C

【详解】根据材料可知,前120年,时任侍中的桑弘羊参与盐铁官营规划;前115年,时任大农丞,大农令副手的桑弘羊参与铸五铢钱、西北屯田等事务;前110年,时任治粟都尉,代理大农令的桑弘羊推行盐铁官营制度和均输法等。结合所学可知,桑弘羊的一系列活动,整顿了西汉混乱的财经系统,加强了盐铁管理,增加了政府的财政收入,开发了西北边疆,奠定了汉武帝文治武功的物质基础,C项正确;辅佐汉武帝构建大一统精神支柱的是董仲舒,汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,将儒家思想确立为封建正统思想,排除A项;材料未涉及创新体制,且汉武帝消除地方分裂势力,采纳的是主父偃的“推恩令”,排除B项;“开疆拓土充实边疆军事力量”与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】汉武帝接受董仲舒的建议,把儒家学说立为正统思想,从此,儒学居于主导地位并为历代王朝所推崇,B项正确;汉武帝接受董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术,加强思想专制,有利于加强中央集权,排除A项;汉武帝把儒家学说立为正统思想,与削弱诸侯王的势力、财政状况的改善无关,排除CD项。故选B项。

9.A

【详解】根据所学可知,汉武帝时期,朝廷加强对社会经济的控制,禁止私人铸币,由国家制定五铢钱为国家统一货币,A项正确;材料说的是经济措施,BC两项是雕塑,D项是手工业,排除。故选A项。

10.B

【详解】东汉后期动荡的原因是外戚和宦官交替专权,豪强地主势力膨胀,争权夺利。材料中“外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去”说明东汉时期外戚宦官交替专权,B项正确;材料描述的是外戚宦官交替专权,并不是说明东汉皇帝寿命短,排除A项;自公元25年刘秀建立东汉,到公元220年东汉才灭亡,东汉王朝存在的时间并不短,排除C项;材料不是说明帝位斗争激烈,是说明外戚宦官交替专权,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】材料中措施属于东汉光武帝在位时期采取的措施, 此时期社会比较安定,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”,B项正确;文景之治是西汉初年出现的盛世景象,排除A项;休养生息是实现盛世的因素,排除C项;封建社会的鼎盛时期是隋唐时期,排除D项。故选B项。

12.D

【详解】根据所学知识可知,老子是我国古代著名思想家,道家学派创始人,主张顺应自然,无为而治。张角是东汉太平道创始人和黄巾起义领袖。D项符合题意;而ABC介绍正确,排除ABC项。故选D项。

13.D

【详解】黄巾起义是东汉晚期的农民战争,对东汉朝廷的统治产生了巨大的冲击,虽最终起义以失败而告终,但军阀割据、东汉名存实亡的局面也不可挽回,最终导致三国局面的形成,D项正确;陈胜、吴广起义是秦末农民战争,沉重打击了秦朝统治,排除A项;光武中兴是东汉光武帝刘秀统治时期出现的治世,排除B项;八王之乱发生于中国西晋时期,是一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱,导致了西晋亡国以及近三百年的动乱,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】依据题干信息:1877年,西方学者首次使用了“丝绸之路”一词,用于描述汉代时期的中国和中亚,西亚以及印度之间的丝绸贸易交通线。这里介绍的是“丝绸之路”的路线走向,故C符合题意;题干没有涉及产生背景、主要行人、开通前提,故ABD不合题意。故此题选C。

15.A

【详解】根据材料“公元前60年,汉宣帝把保护车师(今新疆吐鲁番一带)以西的西域北道的任务也交给他,郑吉在西域中部设置幕府,治乌垒城(今新疆轮台东)”等结合所学知识可知,材料反映了设置西域都护管理西域,西汉汉宣帝时期设西域都护,作为管理西域的军政机构,标志着新疆地区正式纳入中国版图,成为我国领土不可分割的一部分。郑吉成为西域都护这一职位的第一人,A项正确;光武中兴出现在东汉时期,排除B项;西汉建立实行休养生息在材料没有涉及,排除C项;官渡之战发生在东汉末,排除D项。故选A项。

16.D

【详解】根据表格可知,丝绸之路开辟后,中国输入西方的物品和技术有大量的丝、丝织品、凿井、冶铁技术,从外国传入中国的物品和文化有中亚的葡萄、胡瓜、胡萝卜、大蒜等农作物,罗马的毛织品、玻璃等手工业品,罗马的杂技、印度的佛教等,由此分析中外之间有经贸往来,文化交流,D项正确;材料不能体现“制度创新,相互借鉴”,排除A项;材料不能体现“人数众多,规模庞大”,排除B项;材料不能体现“地域广大,遍及欧亚”,排除C项。故选D项。

17.B

【详解】结合所学知识可知,佛教起源于古印度,西汉末年经丝绸之路传人我国中原地区。东汉明帝时,兴建起佛寺。故ACD不符合题意,B符合题意,故选B。

18.B

【详解】结合所学知识可知,东汉时期蔡伦改进了造纸工艺,使纸得到广泛使用。造纸术的发明,有利于文化的传播;促进了文化的交流和教育的普及,深刻地影响了世界文明的发展进程。因此蔡伦上榜,其依据应该是他改进了造纸术。选项B符合题意;道家学派创始人老子编写了《道德经》,A排除;东汉末年著名医学家, 张仲景广泛收集医方,写出了传世巨著《伤寒杂病论》,发展了中医理论,C排除;张骞出使西域立功,D排除。故选B。

19.C

【详解】根据题干给出的“《太史公书》”结合所学知识可知,材料反映的是《史记》。生活在西汉汉武帝时期的史学家司马迁所写的《史记》,记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是我国历史上第一部纪传体通史。《史记》包括十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,共130卷,C符合题意;ABD项与图片内容无关,不符合题意,故选择C。

20.B

【详解】依据所学知识,东汉末年名医张仲景写成《伤寒杂病论》,发展“治末病”思想,对古代中医药学作出重大贡献,被后世称为“医圣”,①③④正确;“麻沸散”是东汉末年名医华佗的发明,②错误。B项正确,排除ACD项。故选B项。

21.B

【详解】试题分析:祖冲之时我国南朝著名的科学家,他最杰出的贡献在数学方面。他在前人研究的基础上,在世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点后7位数,也就是3.1415726和3.1415727之间。故选B。

22.(1)随着远古时期一些符号的反复使用及先民在使用原始记事方法中经验的积累,文字孕育而生。陶器上有复杂图形符号和刻划符号,可能就是早期古文字

(2)甲骨文是中国发现的古代文字年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响,证明我国有文字可考的历史从商朝开始。小篆

(3)文字的统一可以使中央政令能够通行全国;有利于统一多民族国家的巩固;有利于文化的交流与发展。

【详解】(1)根据材料一“随着一些符号的反复使用及先民在使用原始记事方法中经验的积累,文字终于孕育而生”,指出文字的产生过程是随着远古时期一些符号的反复使用及先民在使用原始记事方法中经验的积累,文字孕育而生。根据材料一“自1959年后陆续出土于山东大汶口文化遗址的陶器上,有不同形体的复杂图形符号和刻划符号。这些符号比较端正规整,有象形性,很像后来的青铜铭文。多数古文字学家认定这些符号就是文字”,可知大汶口遗址出土的陶器上有复杂图形符号和刻划符号,可能就是早期古文字。

(2)根据材料二并结合所学知识,甲骨文是中国发现的古代文字年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响,证明我国有文字可考的历史从商朝开始的。秦始皇统一文字,以小篆为通行全国的文字,

(3)根据材料三并结合所学知识概括统一文字的历史作用,据“汉字是中华各民族各地区共同使用的交流工具”可知有利于文化的交流与发展,据“…如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国”可知可以使中央政令能够通行全国,据“……我国是多民族统一的大国,…我们这个综合国力来自多民族的统一大国,汉字是不可缺少的联系纽带”可知有利于统一多民族国家的巩固。

23.(1)建立皇帝制度。建立三公九卿制。地方实行郡县制。建驰道和直道。修长城。统一文字。统一货币。统一度量衡。焚书。

(2)巩固国家的统一。政令畅通。有利于经济管理。有利于各地经济文化的交流、交融和发展

(3)有作为的皇帝,对中国历史发展作出贡献。

【分析】(1)

由材料“秦始皇把三皇、五帝尊号中的‘皇’与‘帝’结合起来,自称‘皇帝’”,可得出建立皇帝制度。由材料“由三公九卿组成的中央政府”,可得出建立三公九卿制。由材料“废除地方分权的封建制,在地方建立直属中央的郡、县两级行政区划”,可得出地方实行郡县制。由材料“建造驰道与直道,以保证政令畅通”,可得出建驰道和直道。由材料“建筑长城,以抵御匈奴的侵扰”,可得出修长城。由材料“以秦国的文字为基础制定‘小篆’又称“秦篆”作为规范化的文字”,可得出统一文字。由材料“废除各国货币,统一使用秦朝货币”,可得出统一货币。由材料“以商鞅变法时制定的度量衡为准,发到全国,用为标准器具”,可得出统一度量衡。由材料“下令焚书”,可得出焚书。

(2)

由材料“从中央到地方的一套中央集权制度建立,对巩固国家的统一,具有重要意义和深远影响”,可得出巩固国家的统一。由材料“建造驰道与直道,以保证政令畅通”,可得出政令畅通。由材料“以圆形方孔半两钱通行全国,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流”,可得出有利于经济管理。由材料“以小篆作为通用文字领行全国,使政令能够在全国各地顺利推行,有利于各地文化的交往、交融与发展”“以圆形方孔半两钱通行全国,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流”,可得出有利于各地经济文化的交流、交融和发展。

(3)

从秦始皇采取的巩固统一的措施和作用来来看,秦始皇是有作为的皇帝,对中国历史发展作出贡献。

24.(1) 错误 未涉及 正确 错误 正确 未涉及

(2)统一多民族国家的建立和巩固

【分析】(1)

①秦王嬴政建立了中国历史上第一个统一的多民族王朝——秦朝。答案:错误。②材料没有涉及“大将蒙恬北击匈奴,并修筑万里长城”。答案:未涉及。③根据“书同文,车同轨,行同伦,秦朝在博采众长间用一系列巩固统一的政策”可知,秦朝采取一系列政策,巩固统一。答案:正确。④根据“百代皆行秦政”,结合所学可知,汉朝继承了秦朝创立的制度,并有所创新。答案:错误。⑤根据“奠定了多元一统汉民族的稳固基业”,结合所学可知,汉朝时期,统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。答案:正确。⑥材料没有涉及“推恩令”。答案:未涉及。

(2)

根据“秦王嬴政建立了中国历史上第一个统一的多民族王朝——秦朝”“奠定了多元一统汉民族的稳固基业”,结合所学,得出:秦汉时期是我国统一多民族国家的建立和巩固的时期。

25.(1)国家统一;中央集权;国家概念确切具体。

(2)成就:政治制度成熟,民族融合加强,国家统一,思想活跃,文化繁荣(2分,答出其中2点即可,每点1分。)影响:为整个中国古代政治文化发展奠定了基础。

(3)国家统一,政治稳定。

【分析】(1)

依据材料“秦王嬴政二十六年(前221年),秦统一天下的工作完成,出现了亘古未有的新的政治局面。在此以前,无论名义上如何,中国的实际是分裂的,到此乃有统一帝国的出现。”分析可知,国家统一了;根据材料“在此以前,周室中央对于诸侯国的内政,是无法过问的,到此集权的中央政府建立……没有任何人或任何势力,敢与中央抗拒”分析可知,建立中央集权制度,根据材料“在此之前,“诸夏”或“中国”,都是笼统的概念,并没有确切的范围和实际的组织;到此“中国”二字有了具体的表现,它代表着一个庞大帝国和它的土地人民。”分析可知,国家概念确切具体。

(2)

根据材料“大一统的时代背景,使汉朝政治文化呈现出博大雄浑的气象,这体现为各种政治制度建设的全面成熟,民族融合与国家统一的与时俱进,思想文化创造的生机勃勃、高度繁荣”分析可知,汉朝的政治文化成就体现在政治制度成熟,民族融合加强,国家统一,思想活跃,文化繁荣;根据材料“作为中华文明史上具有里程碑式意义的特定历史阶段,汉朝时期的政治文化成就及其所蕴含的时代精神,为整个中国古代政治文化的发展、演变创立了规模,奠定了基础,规范了方向。”分析可知,这些成就的取得为整个中国古代政治文化发展奠定了基础。

(3)

综合上述材料并结合所学知识可知,国家繁荣昌盛的基本条件是国家统一,政治稳定。

26.(1)左框:B;右框:A

(2)事件:张骞通西域。

(3)作用:促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来。

【解析】(1)

汉武帝时期为了加强与西域各国的联系,派遣张骞出使西域。张骞第一次出使西域的路线是长安——陇西——玉门关——大宛——大月氏——阳关——陇西——长安。因此,地图中左框是安息,右框是西汉。

(2)

汉武帝时期两次派遣张骞出使西域。图二是第一次出使西域时期的地图,因此,材料中上图和丝绸之路反映的是张骞通西域。

(3)

依据所学可知,张骞通西域促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

27.(1)宣传思想:儒家思想(“仁”“礼”“德”的思想)、教育思想(有教无类、德智并重、因材施教)。关系:正是他秉承好学(即:学而不厌)、求精(即:精益求精)、求深(即:不能浅尝辄止)、刻苦(即:刻苦练习),总结方法(即:不单纯地满足于指法的熟练,还要熟谙节奏技巧),悟道(即:体会乐曲的思想),才积淀了渊博的学识,形成了自己的思想和学问,成为中国历史上著名的思想家、教育家,整理编订了《诗》《书》《春秋》等文化典籍等巨大成就。正是他周游列国宣传自己的思想、学说,才使他的思想学说为历代所推崇,流芳千古,传承至今;正是他周游列国展示自己的学问,才赢得人们的认可,聚弟子三千,育贤人72,成就大教育家的声名;正是他周游列国,广泛收集各种文化成果,才整理编订了《诗》《书》《春秋》等文化典籍,成为中华文化的根脉和源泉活水。

(2)加强了西域与内地的联系。为丝绸之路的开辟奠定基础(丝绸之路的开通,张骞功不可没)。为西域都护的设置奠定基础(西域归中国中央政权管辖,张骞功不可没)

(3)好处:增长见识、印证书本知识(实践验证)、实地探究。

成就:著《史记》

(4)范围广(综合地图得到的结论),时间长、成果丰、影响远

【分析】(1)

宣传思想:根据材料结合所学知识可知,春秋时期的孔子是儒家学派的创始人,核心思想是仁。所以孔子周游列国时期可能宣传的思想是儒家思想(“仁”“礼”“德”的思想),孔子是大教育家,根据“孔子秉承‘学而不厌’的学习态度,认为学习要精益求精,不能浅尝辄止”可归纳出教育思想(有教无类、德智并重、因材施教)。关系:根据材料“孔子秉承‘学而不厌’的学习态度,认为学习要精益求精,不能浅尝辄止。在向师襄学习琴艺时,他刘苦练习,不单纯地满足于指法的熟练,还要熟谙节奏技巧,体会乐曲的思想,了解乐曲的作者。”结合所学知识可知,材料反映孔子他秉承好学(即:学而不厌)、求精(即:精益求精)、求深(即:不能浅尝辄止)、刻苦(即:刻苦练习),总结方法(即:不单纯地满足于指法的熟练,还要熟谙节奏技巧),悟道(即:体会乐曲的思想),才积淀了渊博的学识,形成了自己的思想和学问,成为中国历史上著名的思想家、教育家,整理编订了《诗》《书》《春秋》等文化典籍等巨大成就。正是他周游列国宣传自己的思想、学说,才使他的思想学说为历代所推崇,流芳千古,传承至今;正是他周游列国展示自己的学问,才赢得人们的认可,聚弟子三千,育贤人72,成就大教育家的声名;正是他周游列国,广泛收集各种文化成果,才整理编订了《诗》《书》《春秋》等文化典籍,成为中华文化的根脉和源泉活水。

(2)

根据材料二结合所学知识可知,西汉时期张骞两次出使西域,加强了西域与内地的联系,为丝绸之路的开辟奠定了基础,为西域都护的设置奠定基础。

(3)

好处:根据材料三“首先‘读万卷书’,获得满腹经纶,再‘行万里路’,增长见识,开阔眼界”可归纳出增长见识;根据“通过游历还可印证从书上得来的‘知’”可归纳出印证书本知识(实践验证);根据“‘纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行’,那种亲历现场的情感体验,是任何书本知识都无法替代的。”可归纳出实地探究。司马迁取得的历史性贡献是著《史记》。西汉著名史学家司马迁撰写的《史记》是我国历史上第一部纪传体通史。记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是后世编写史书的范例。史料翔实,文笔生动,在中国文学史上有重要地位,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”,有很高的文学价值。

(4)

根据材料结合所学知识可知,材料反映的孔子、张骞、司马迁三人旅行的特点是范围广(综合地图得到的结论),时间长、成果丰、影响远。

28.(1)河姆渡遗址:第一张;东汉文物:东汉彩绘陶·击鼓说唱俑(说唱俑、说书俑);出自:山西大同云冈石窟。

(2)思想核心:仁者爱人,以民为本;学派:儒家学派(儒学)。

(3)体操:“五禽戏”;医著:《伤寒杂病论》

(4)做法:取其精华,弃其糟粕,努力弘扬中华优秀传统文化。

【解析】(1)

河姆渡原始居民生活 距今约 7000 千年长江流域的浙江余姚,学会了饲养猪、狗和水牛等。第一幅图中含有猪的陶器,可以证明是河姆渡遗址;东汉时期文物主要是彩绘陶,说唱俑、说书俑;西汉末年,佛教传入中国,其中最具代表的是山西大同云冈石窟和洛阳的龙门石窟。图中最后一幅是大同的云冈石窟。

(2)

依据材料二“樊迟问仁。子曰:‘爱人’。”可知是仁者爱人的思想;依据“泛爱众,而亲人。”可知是民本的思想;依据所学可知,孔子是儒家学派的创始人。

(3)

东汉著名的医生华佗创制“五禽戏”,是一套“道法自然”的养身体操;同时期著名的医生张仲景编著《伤寒杂病论》发展了中医理论和治疗方法。

(4)

依据所学可知,为传承和弘扬传统文化,我们应该取其精华,弃其糟粕,努力弘扬中华优秀传统文化。

一、选择题

1.(2022·重庆开州·七年级期末)观察漫画,它反映的历史信息是

A.首创县制,派员管理 B.学术繁荣,百家争鸣

C.实现统一,创新制度 D.名为推恩,实夺其权

2.(2022·重庆南岸·七年级期末)西安碑林博物馆有一石碑上刻有“皇帝立国……灭六暴强……壹家天下”等字。该内容称颂的皇帝是

A.周武王 B.齐桓公 C.秦始皇 D.汉武帝

3.(2022·重庆江北·七年级期末)据史书记载,秦朝时“五人盗,赃一钱以上,斩左止(左足),又黥以为城旦……”“赭衣(罪犯)塞路,囹圄(监狱)成市。”这些记载反映的共同主题是

A.徭役繁重 B.赋税沉重 C.刑罚残酷 D.兵役繁累

4.(2022·重庆巫溪·七年级期末)成语“揭竿而起”出自于中国历史上第一次大规模的农民起义,这次起义是( )

A.刘邦、项羽起义 B.黄巢起义

C.黄巾起义 D.陈胜、吴广起义

5.(2022·重庆江北·七年级期末)汉文帝采纳大臣贾谊“驱民而归之农,皆著于本”的建议,提倡( )

A.以农为本 B.勤俭治国 C.以德化民 D.轻徭薄赋

6.(2022·重庆市璧山区正兴初级中学校七年级期末)以下关于汉初休养生息政策的叙述,不正确的是

A.实行休养生息政策与统治者吸取秦亡教训有关

B.这一政策具有轻徭薄赋、勤俭惠民的特点

C.到汉武帝时代这一政策都仍然得到推行

D.休养生息政策的实行,使汉初经济得以恢复

7.(2022·重庆涪陵·七年级期末)桑弘羊是西汉时期的政治家,汉武帝的顾命大臣之一。通过如表信息,可见桑弘羊辅佐汉武帝的历史功绩是

时间 官职 主要作为

前120年 侍中 参与盐铁官营规划等

前115年 大农丞,大农令副手 参与铸五铢钱、西北屯田等事务等

前110年 治粟都尉,代理大农令 推行盐铁官营制度和均输法等

A.构建大一统的精神支柱 B.创新体制消除地方分裂势力

C.奠定文治武功的物质基础 D.开疆拓土充实边疆军事力量

8.(2022·重庆江北·七年级期末)汉武帝接受董仲舒的建议,把儒家学说立为正统思想。由此带来的影响是

A.中央集权受到了削弱 B.儒学居于主导地位

C.诸侯王从此一蹶不振 D.财政状况大为改善

9.(2022·重庆江北·七年级期末)汉武帝时期,朝廷加强对社会经济的控制。下列文物能够证明这点的是

A. B.

C. D.

10.(2022·重庆忠县·七年级期末)有人说“东汉王朝就是在外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去的过程中走向灭亡的”。这句话描述的历史现象是()

A.东汉皇帝寿命短 B.东汉外戚宦官交替专权

C.东汉存在时间短 D.东汉争夺帝位斗争激烈

11.(2022·重庆开州·七年级期末)东汉初年,刘秀整顿吏治,合并郡县;释放奴婢,减轻农民负担:减轻刑罚;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。社会出现比较安定的局面,经济得到恢复和发展。历史上称为( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.休养生息 D.封建社会的鼎盛时期

12.(2022·重庆万州·七年级期末)张仲景、华佗、司马迁、张角都是我国古代著名的文化名人。以下对其事迹贡献的介绍,不准确的是( )

A.张仲景,东汉末年名医,著有《伤寒杂病论》一书,系中国中医临床理论体系开创者。

B.华佗,东汉末年名医,擅用针灸、汤药治病,发明有“麻沸散”,以减轻手术病人痛苦。

C.司马迁,我国古代伟大的史学家,著有史学巨著《史记》,开创了纪传体史书编写体例。

D.张角,我国古代著名思想家,道家学派创始人,主张顺应自然,无为而治。

13.(2022·重庆江北·七年级期末)“沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振”,造成材料所述影响的历史事件是

A.陈胜、吴广起义 B.光武中兴 C.八王之乱 D.黄巾起义

14.(2022·重庆江津·七年级期末)1877年,西方学者首次使用了“丝绸之路”一词,用于描述汉代时期的中国和中亚,西亚以及印度之间的丝绸贸易交通线。这里介绍的是“丝绸之路”的

A.产生背景

B.主要行人

C.路线走向

D.开通前提

15.(2022·重庆綦江·七年级期末)西汉宣帝时,以郑吉为卫司马,负责维护都善以西的西域南道。公元前60年,汉宣帝把保护车师(今新疆吐鲁番一带)以西的西域北道的任务也交给他,郑吉在西域中部设置幕府,治乌垒城(今新疆轮台东)。材料反映了( )

A.设置西域都护管理西域 B.光武中兴

C.西汉建立实行休养生息 D.官渡之战

16.(2022·重庆长寿·七年级期末)下表是关于丝绸之路开辟后的中西交往情况,由此反映出中西交往的特点是( )

从中国输入西方的物品和技术 从外国传入中国的物品和文化

大量的丝、丝织品②凿井、冶铁技术 ①中亚的葡萄、胡瓜、胡萝卜、大蒜等农作物 ②罗马的毛织品、玻璃等手工业品 ③罗马的杂技、印度的佛教

A.制度创新,相互借鉴 B.人数众多,规模庞大

C.地域广大,遍及欧亚 D.经贸往来,文化交流

17.(2022·重庆永川·七年级期末)俗语“家家观世音,人人阿弥陀”,一定程度上反映了佛教在中国民间的盛行。请问佛教传入我国中原地区是在

A.秦朝时期

B.西汉时期

C.魏晋时期

D.南北朝时期

18.(2022·重庆市璧山区正兴初级中学校七年级期末)东汉时,蔡伦被封为“龙亭候” 《时代》周刊推出“有史以来的最佳发明家”栏目,蔡伦上榜,其依据应该是他

A.编写了《道德经》 B.改进了造纸术

C.发展了中医理论 D.出使西域立功

19.(2022·重庆·七年级期末)下列材料描述的作品是

A.《汉书》 B.《后汉书》 C.《史记》 D.《兰亭序》

20.(2022·重庆江北·七年级期末)下列选项与张仲景有关的是

①写成《伤寒杂病论》②发明“麻沸散”③发展“治未病”思想④被后世称为“医圣”

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

21.(2022·重庆长寿·七年级期末)祖冲之是世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点以后:

A.第6位 B.第7位 C.第8位 D.第9位

二、综合题

22.(2022·重庆市璧山区正兴初级中学校七年级期末)阅读下列材料:

材料一 上古初民所采用的原始记事方法主要有结绳、木刻、图画,以及在器物上划刻,用以帮助记忆、交流思想。随着一些符号的反复使用及先民在使用原始记事方法中经验的积累,文字终于孕育而生。自1959年后陆续出土于山东大汶口文化遗址的陶器上,有不同形体的复杂图形符号和刻划符号。这些符号比较端正规整,有象形性,很像后来的青铜铭文。多数古文字学家认定这些符号就是文字。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

材料二

材料三 汉字是中华各民族各地区共同使用的交流工具。汉字对中华文化、中华民族、对几千年的中国政治等方面的贡献值得引起高度关注…如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国,……我国是多民族统一的大国,…我们这个综合国力来自多民族的统一大国,汉字是不可缺少的联系纽带。

——摘自任继愈《汉字为中华民族立了大功》

请回答:

(1)根据材料一,指出文字的产生过程。大汶口遗址出土的陶器为何对研究古文字具有重要的历史价值

(2)根据材料二并结合所学知识,指出甲骨文的历史地位。秦始皇统一文字,使用了材料二图片中的哪种字体?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括统一文字的历史作用。

23.(2022·重庆綦江·七年级期末)阅读下列材料:

材料一 秦始皇把三皇、五帝尊号中的“皇”与“帝”结合起来,自称“皇帝”,以示大一统国家统治者至高无上的地位。建立一个管辖全国的,分工负责、权力集中于皇帝,大政方针由皇帝裁决的,由三公九卿组成的中央政府。废除地方分权的封建制,在地方建立直属中央的郡、县两级行政区划。建造驰道与直道,以保证政令畅通。建筑长城,以抵御匈奴的侵扰。以秦国的文字为基础制定“小篆”又称“秦篆”作为规范化的文字。废除各国货币,统一使用秦朝货币。以商鞅变法时制定的度量衡为准,发到全国,用为标准器具。为统一思想,秦始皇采纳李斯建议,下令焚书,尽烧《秦纪》以外的列国史书、非博士官所藏的《诗》《书》及百家语,只留下医药、卜筮、种树等技艺之书。

——摘编自王家范等编著《大学中国史》

材料二 从中央到地方的一套中央集权制度建立,对巩固国家的统一,具有重要意义和深远影响。以小篆作为通用文字领行全国,使政令能够在全国各地顺利推行,有利于各地文化的交往、交融与发展。以圆形方孔半两钱通行全国,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。

——摘编制义务教育教科书《教师教学用书》中国历史七年级上册

请回答:

(1)根据材料一,归纳秦始皇巩固统一的措施。

(2)根据材料二,概要指出秦始皇巩固统一的措施的作用。

(3)综上所述,评价秦始皇。

24.(2022·重庆江北·七年级期末)阅读下列材料

公元前221年,秦王嬴政建立了中国历史上第一个统一的多民族王朝——秦朝。书同文,车同轨,行同伦,秦朝在博采众长间用一系列巩固统一的政策弥合了不同地域间的政治、经济、文化、社会矛盾。“百代皆行秦政”的历史沿革中,更加包容、更具活力和创造力的汉朝于公元前202年始,经过“文景之治”“汉武盛世”“昭宣中兴”,经过“光武中兴”“明章之治”“永元之隆”,东西两汉绵延400年,奠定了多元一统汉民族的稳固基业,为华夏民族优秀文化基因的传承和发展奠定了坚实的基础。

——2020年南京博物院《融·合:从春秋到秦汉》展览解说词(部分)

请回答:

(1)据材料:能够从材料得出的,在相应位置填涂“正确”;违背材料所表达意思的,在相应位置填涂“错误”;材料没有涉及的,在相应位置填涂“未涉及”。

①秦孝公建立了中国历史上第一个统一的多民族王朝。( )

②秦朝统一后,大将蒙恬北击匈奴,并修筑万里长城。( )

③秦朝采取一系列政策,巩固统一。( )

④汉朝照搬秦朝创立的各项制度,没有变化。( )

⑤汉朝时期,统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。( )

⑥汉武帝时期实施“推恩令”,中央大大加强对地方的控制。( )

(2)综上,概述秦汉时期在中国历史上的地位。

25.(2022·重庆长寿·七年级期末)阅读下列材料:

材料一 秦王嬴政二十六年(前221年),秦统一天下的工作完成,出现了亘古未有的新的政治局面。在此以前,无论名义上如何,中国的实际是分裂的,到此乃有统一帝国的出现。在此以前,周室中央对于诸侯国的内政,是无法过问的,到此集权的中央政府建立……没有任何人或任何势力,敢与中央抗拒……在此之前,“诸夏”或“中国”,都是笼统的概念,并没有确切的范围和实际的组织;到此“中国”二字有了具体的表现,它代表着一个庞大帝国和它的土地人民。

——傅成乐《中国通史》

材料二 大一统的时代背景,使汉朝政治文化呈现出博大雄浑的气象,这体现为各种政治制度建设的全面成熟,民族融合与国家统一的与时俱进,思想文化创造的生机勃勃、高度繁荣。作为中华文明史上具有里程碑式意义的特定历史阶段,汉朝时期的政治文化成就及其所蕴含的时代精神,为整个中国古代政治文化的发展、演变创立了规模,奠定了基础,规范了方向。

——纪宝成《汉唐盛世学术研讨会上的讲话》

请回答:

(1)根据材料一,归纳指出秦统一后“新的政治局面”的主要表现。

(2)根据材料二回答,汉朝的政治文化成就体现在哪些方面?并指出这些成就的取得对中国社会的影响?

(3)综上,你认为国家繁荣昌盛的基本条件是什么?

26.(2022·重庆忠县·七年级期末)观察以下反映同一历史事件的历史图画和历史地图,结合所学知识回答:

(1)请将下列国名的英文字母代号填写在答题卡图中对应的方框内。

A.——西汉 B.——安息

(2)以上两图反映的是汉武帝时期什么重大历史事件?

(3)这一历史事件在当时产生了怎样的作用?

27.(2022·重庆綦江·七年级期末)研学旅行有利于培养社会责任感、创新精神和实践能力。

材料一 孔子秉承“学而不厌”的学习态度,认为学习要精益求精,不能浅尝辄止。在向师襄学

习琴艺时,他刘苦练习,不单纯地满足于指法的熟练,还要熟谙节奏技巧,体会乐曲的思想,了解乐曲

的作者。

——《义务教育教材中国历史地图册》七年级上

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孔子周游列国宣传了什么思想?他所取得的成就与他秉承的学习思想及周游列国有什么关系?

材料二

(2)根据材料二并结合所学知识,指出张骞的旅行为中国历史作出哪些重大贡献。

材料三 古人说“读万卷书,行万里路”。首先“读万卷书”,获得满腹经纶,再“行万里路”,增长见识,开阔眼界。司马迁苦读之后,负行囊遍游天下。——“行”让人亲见亲历,增长见识,正所谓“多见而识之”;通过游历还可印证从书上得来的“知”,可以考察事物的变化及其变化的原因,即古人所讲“我之游,观其所变”。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,那种亲历现场的情感体验,是任何书本知识都无法替代的。

——《义务教育教材中国历史地图册》七年级上册

(3)根据材料三,归纳研学旅行的好处。结合所学知识,指出司马迁取得的历史性贡献。

(4)综合上述三则地图并结合所学知识,概括三人旅行的特点

28.(2022·重庆忠县·七年级期末)民族文化,凝聚着我们民族对世界和生命的历史认知和现实感受,积淀着我们最深层的精神追求和行为准则,是中华民族赖以生存的支柱和灵魂。阅读下列材料,回答问题。

(工艺篇)

材料一6幅文物图片

(1)观察材料一中的文物图片,按照从左到右的先后顺序,出土于河姆渡遗址的是第几张?出土的东汉文物是什么?与佛教有关的文物出自哪里?

(思想篇)

材料二 《论语·学而》:“泛爱众,而亲人。”《论语·颜渊》:“樊迟问仁。子曰:‘爱人’。”《论语·雍也》:“夫仁者,己欲立而立人,已欲达而达人。”《论语·颜渊》中的“己所不欲,勿施于人”。

《尚书》云:“民惟邦本,本固邦宁。”《孟子》提出:“民为贵,社稷次之,君为轻。”《荀子》有言:“君者,舟也;庶人者,水也;水则载舟,水则覆舟。”。

(2)材料二阐述的思想核心有哪些?属于哪个思想学派?

(科学篇)

材料三 中医养生是我国传统文化的瑰宝……我国传统养生强调人与自然关系的和谐,“五运六气”、“道法自然”是中医养生的要求,天人合一、阴阳平等、身心合一是中医养生观的三大法宝。

(3)东汉时期,名医华佗发明的一套“道法自然”的养身体操是什么?同时期诞生的一部医学著作发展了中医理论和治疗方法,这部著作是什么?

(感悟篇)

(4)为传承和弘扬传统文化,我们应该做些什么?

参考答案:

1.C

【详解】依据题干漫画上的文字信息“太尉”“丞相”“御史大夫”“率土之滨,莫非王臣”,可知与秦朝有关,秦统一中国后,创立了一套专制主义中央集权制度,在地方全面推行郡县制,在中央设立丞相、太尉、御史大夫,分别掌管行政、军事和监察,C正确;首创县制是在战国时期商鞅变法期间,A排除;百家争鸣出现在战国时期,B排除;西汉汉武帝时期颁布推恩令,解决王国问题,D排除。故选C。

2.C

【详解】依据题干信息“皇帝立国……灭六暴强……壹家天下”并结合所学可知,秦始皇灭六国,统一中国,建立中国历史上第一个统一的多民族封建国家,C项正确;ABD项与“灭六暴强”无关,不符合历史史实,故排除。故选C项。

3.C

【详解】依据题干“五人盗,赃一钱以上,斩左止(左足),又黥以为城旦……”大致意思是五人偷盗一钱以上,就要斩足,实以墨刑。反映了刑罚的残酷。“赭衣(罪犯)塞路,囹圄(监狱)成市。” 反映的是穿囚服的人挤满了道路。形容罪犯很多。说明秦朝对犯罪种类规定很多,因为犯罪的人很多。由此可知题干反映的是秦朝的刑罚残酷。C正确;ABD与题干的材料无关,排除;故选C。

4.D

【详解】依据题干“揭竿而起”“中国历史上第一次大规模的农民起义”,公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,斩木为兵、揭竿而起,这是中国历史上第一次大规模的农民起义,刘邦、项羽起义发生在陈胜、吴广起义之后,故A不符合题意。黄巢起义发生在唐朝末年,故B不符合题意。黄巾起义发生在东汉末年,故C不符合题意。公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡率众起义,是中国历史上第一次大规模的农民起义,他们的革命首创精神,鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治,故D符合题意。故选D。

【点睛】解答本题的关键在于认识陈胜、吴广起义的地位,当时陈胜、吴广在大泽乡起义,没有武器,大家就砍木棒做刀枪,削了竹子做旗竿,队伍很快壮大起来,历史上把这叫做“揭竿而起”。

5.A

【详解】由材料“驱民而归之农,皆著于本”可知,贾谊建议汉文帝重视发展农业,以农为本。汉文帝采纳了他们的建议,提倡以农为本,A符合题意;材料无关勤俭的信息,没有体现道德教化的信息,也没有减轻赋税的信息,排除BCD。故选A。

6.C

【详解】根据所学知识可知,汉武帝时期派兵北击匈奴等,不再实行休养生息政策,C符合题意;ABD项都是关于休养生息政策的正确表述,排除。故选择C。

7.C

【详解】根据材料可知,前120年,时任侍中的桑弘羊参与盐铁官营规划;前115年,时任大农丞,大农令副手的桑弘羊参与铸五铢钱、西北屯田等事务;前110年,时任治粟都尉,代理大农令的桑弘羊推行盐铁官营制度和均输法等。结合所学可知,桑弘羊的一系列活动,整顿了西汉混乱的财经系统,加强了盐铁管理,增加了政府的财政收入,开发了西北边疆,奠定了汉武帝文治武功的物质基础,C项正确;辅佐汉武帝构建大一统精神支柱的是董仲舒,汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,将儒家思想确立为封建正统思想,排除A项;材料未涉及创新体制,且汉武帝消除地方分裂势力,采纳的是主父偃的“推恩令”,排除B项;“开疆拓土充实边疆军事力量”与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】汉武帝接受董仲舒的建议,把儒家学说立为正统思想,从此,儒学居于主导地位并为历代王朝所推崇,B项正确;汉武帝接受董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术,加强思想专制,有利于加强中央集权,排除A项;汉武帝把儒家学说立为正统思想,与削弱诸侯王的势力、财政状况的改善无关,排除CD项。故选B项。

9.A

【详解】根据所学可知,汉武帝时期,朝廷加强对社会经济的控制,禁止私人铸币,由国家制定五铢钱为国家统一货币,A项正确;材料说的是经济措施,BC两项是雕塑,D项是手工业,排除。故选A项。

10.B

【详解】东汉后期动荡的原因是外戚和宦官交替专权,豪强地主势力膨胀,争权夺利。材料中“外戚与宦官的打来斗去,皇帝像走马灯似的换来换去”说明东汉时期外戚宦官交替专权,B项正确;材料描述的是外戚宦官交替专权,并不是说明东汉皇帝寿命短,排除A项;自公元25年刘秀建立东汉,到公元220年东汉才灭亡,东汉王朝存在的时间并不短,排除C项;材料不是说明帝位斗争激烈,是说明外戚宦官交替专权,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】材料中措施属于东汉光武帝在位时期采取的措施, 此时期社会比较安定,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”,B项正确;文景之治是西汉初年出现的盛世景象,排除A项;休养生息是实现盛世的因素,排除C项;封建社会的鼎盛时期是隋唐时期,排除D项。故选B项。

12.D

【详解】根据所学知识可知,老子是我国古代著名思想家,道家学派创始人,主张顺应自然,无为而治。张角是东汉太平道创始人和黄巾起义领袖。D项符合题意;而ABC介绍正确,排除ABC项。故选D项。

13.D

【详解】黄巾起义是东汉晚期的农民战争,对东汉朝廷的统治产生了巨大的冲击,虽最终起义以失败而告终,但军阀割据、东汉名存实亡的局面也不可挽回,最终导致三国局面的形成,D项正确;陈胜、吴广起义是秦末农民战争,沉重打击了秦朝统治,排除A项;光武中兴是东汉光武帝刘秀统治时期出现的治世,排除B项;八王之乱发生于中国西晋时期,是一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱,导致了西晋亡国以及近三百年的动乱,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】依据题干信息:1877年,西方学者首次使用了“丝绸之路”一词,用于描述汉代时期的中国和中亚,西亚以及印度之间的丝绸贸易交通线。这里介绍的是“丝绸之路”的路线走向,故C符合题意;题干没有涉及产生背景、主要行人、开通前提,故ABD不合题意。故此题选C。

15.A

【详解】根据材料“公元前60年,汉宣帝把保护车师(今新疆吐鲁番一带)以西的西域北道的任务也交给他,郑吉在西域中部设置幕府,治乌垒城(今新疆轮台东)”等结合所学知识可知,材料反映了设置西域都护管理西域,西汉汉宣帝时期设西域都护,作为管理西域的军政机构,标志着新疆地区正式纳入中国版图,成为我国领土不可分割的一部分。郑吉成为西域都护这一职位的第一人,A项正确;光武中兴出现在东汉时期,排除B项;西汉建立实行休养生息在材料没有涉及,排除C项;官渡之战发生在东汉末,排除D项。故选A项。

16.D

【详解】根据表格可知,丝绸之路开辟后,中国输入西方的物品和技术有大量的丝、丝织品、凿井、冶铁技术,从外国传入中国的物品和文化有中亚的葡萄、胡瓜、胡萝卜、大蒜等农作物,罗马的毛织品、玻璃等手工业品,罗马的杂技、印度的佛教等,由此分析中外之间有经贸往来,文化交流,D项正确;材料不能体现“制度创新,相互借鉴”,排除A项;材料不能体现“人数众多,规模庞大”,排除B项;材料不能体现“地域广大,遍及欧亚”,排除C项。故选D项。

17.B

【详解】结合所学知识可知,佛教起源于古印度,西汉末年经丝绸之路传人我国中原地区。东汉明帝时,兴建起佛寺。故ACD不符合题意,B符合题意,故选B。

18.B

【详解】结合所学知识可知,东汉时期蔡伦改进了造纸工艺,使纸得到广泛使用。造纸术的发明,有利于文化的传播;促进了文化的交流和教育的普及,深刻地影响了世界文明的发展进程。因此蔡伦上榜,其依据应该是他改进了造纸术。选项B符合题意;道家学派创始人老子编写了《道德经》,A排除;东汉末年著名医学家, 张仲景广泛收集医方,写出了传世巨著《伤寒杂病论》,发展了中医理论,C排除;张骞出使西域立功,D排除。故选B。

19.C

【详解】根据题干给出的“《太史公书》”结合所学知识可知,材料反映的是《史记》。生活在西汉汉武帝时期的史学家司马迁所写的《史记》,记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是我国历史上第一部纪传体通史。《史记》包括十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,共130卷,C符合题意;ABD项与图片内容无关,不符合题意,故选择C。

20.B

【详解】依据所学知识,东汉末年名医张仲景写成《伤寒杂病论》,发展“治末病”思想,对古代中医药学作出重大贡献,被后世称为“医圣”,①③④正确;“麻沸散”是东汉末年名医华佗的发明,②错误。B项正确,排除ACD项。故选B项。

21.B

【详解】试题分析:祖冲之时我国南朝著名的科学家,他最杰出的贡献在数学方面。他在前人研究的基础上,在世界上第一个把圆周率的数值计算到小数点后7位数,也就是3.1415726和3.1415727之间。故选B。

22.(1)随着远古时期一些符号的反复使用及先民在使用原始记事方法中经验的积累,文字孕育而生。陶器上有复杂图形符号和刻划符号,可能就是早期古文字

(2)甲骨文是中国发现的古代文字年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响,证明我国有文字可考的历史从商朝开始。小篆

(3)文字的统一可以使中央政令能够通行全国;有利于统一多民族国家的巩固;有利于文化的交流与发展。

【详解】(1)根据材料一“随着一些符号的反复使用及先民在使用原始记事方法中经验的积累,文字终于孕育而生”,指出文字的产生过程是随着远古时期一些符号的反复使用及先民在使用原始记事方法中经验的积累,文字孕育而生。根据材料一“自1959年后陆续出土于山东大汶口文化遗址的陶器上,有不同形体的复杂图形符号和刻划符号。这些符号比较端正规整,有象形性,很像后来的青铜铭文。多数古文字学家认定这些符号就是文字”,可知大汶口遗址出土的陶器上有复杂图形符号和刻划符号,可能就是早期古文字。

(2)根据材料二并结合所学知识,甲骨文是中国发现的古代文字年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响,证明我国有文字可考的历史从商朝开始的。秦始皇统一文字,以小篆为通行全国的文字,

(3)根据材料三并结合所学知识概括统一文字的历史作用,据“汉字是中华各民族各地区共同使用的交流工具”可知有利于文化的交流与发展,据“…如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国”可知可以使中央政令能够通行全国,据“……我国是多民族统一的大国,…我们这个综合国力来自多民族的统一大国,汉字是不可缺少的联系纽带”可知有利于统一多民族国家的巩固。

23.(1)建立皇帝制度。建立三公九卿制。地方实行郡县制。建驰道和直道。修长城。统一文字。统一货币。统一度量衡。焚书。

(2)巩固国家的统一。政令畅通。有利于经济管理。有利于各地经济文化的交流、交融和发展

(3)有作为的皇帝,对中国历史发展作出贡献。

【分析】(1)

由材料“秦始皇把三皇、五帝尊号中的‘皇’与‘帝’结合起来,自称‘皇帝’”,可得出建立皇帝制度。由材料“由三公九卿组成的中央政府”,可得出建立三公九卿制。由材料“废除地方分权的封建制,在地方建立直属中央的郡、县两级行政区划”,可得出地方实行郡县制。由材料“建造驰道与直道,以保证政令畅通”,可得出建驰道和直道。由材料“建筑长城,以抵御匈奴的侵扰”,可得出修长城。由材料“以秦国的文字为基础制定‘小篆’又称“秦篆”作为规范化的文字”,可得出统一文字。由材料“废除各国货币,统一使用秦朝货币”,可得出统一货币。由材料“以商鞅变法时制定的度量衡为准,发到全国,用为标准器具”,可得出统一度量衡。由材料“下令焚书”,可得出焚书。

(2)

由材料“从中央到地方的一套中央集权制度建立,对巩固国家的统一,具有重要意义和深远影响”,可得出巩固国家的统一。由材料“建造驰道与直道,以保证政令畅通”,可得出政令畅通。由材料“以圆形方孔半两钱通行全国,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流”,可得出有利于经济管理。由材料“以小篆作为通用文字领行全国,使政令能够在全国各地顺利推行,有利于各地文化的交往、交融与发展”“以圆形方孔半两钱通行全国,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流”,可得出有利于各地经济文化的交流、交融和发展。

(3)

从秦始皇采取的巩固统一的措施和作用来来看,秦始皇是有作为的皇帝,对中国历史发展作出贡献。

24.(1) 错误 未涉及 正确 错误 正确 未涉及

(2)统一多民族国家的建立和巩固

【分析】(1)

①秦王嬴政建立了中国历史上第一个统一的多民族王朝——秦朝。答案:错误。②材料没有涉及“大将蒙恬北击匈奴,并修筑万里长城”。答案:未涉及。③根据“书同文,车同轨,行同伦,秦朝在博采众长间用一系列巩固统一的政策”可知,秦朝采取一系列政策,巩固统一。答案:正确。④根据“百代皆行秦政”,结合所学可知,汉朝继承了秦朝创立的制度,并有所创新。答案:错误。⑤根据“奠定了多元一统汉民族的稳固基业”,结合所学可知,汉朝时期,统一多民族国家得到进一步的巩固和发展。答案:正确。⑥材料没有涉及“推恩令”。答案:未涉及。

(2)

根据“秦王嬴政建立了中国历史上第一个统一的多民族王朝——秦朝”“奠定了多元一统汉民族的稳固基业”,结合所学,得出:秦汉时期是我国统一多民族国家的建立和巩固的时期。

25.(1)国家统一;中央集权;国家概念确切具体。

(2)成就:政治制度成熟,民族融合加强,国家统一,思想活跃,文化繁荣(2分,答出其中2点即可,每点1分。)影响:为整个中国古代政治文化发展奠定了基础。

(3)国家统一,政治稳定。

【分析】(1)

依据材料“秦王嬴政二十六年(前221年),秦统一天下的工作完成,出现了亘古未有的新的政治局面。在此以前,无论名义上如何,中国的实际是分裂的,到此乃有统一帝国的出现。”分析可知,国家统一了;根据材料“在此以前,周室中央对于诸侯国的内政,是无法过问的,到此集权的中央政府建立……没有任何人或任何势力,敢与中央抗拒”分析可知,建立中央集权制度,根据材料“在此之前,“诸夏”或“中国”,都是笼统的概念,并没有确切的范围和实际的组织;到此“中国”二字有了具体的表现,它代表着一个庞大帝国和它的土地人民。”分析可知,国家概念确切具体。

(2)

根据材料“大一统的时代背景,使汉朝政治文化呈现出博大雄浑的气象,这体现为各种政治制度建设的全面成熟,民族融合与国家统一的与时俱进,思想文化创造的生机勃勃、高度繁荣”分析可知,汉朝的政治文化成就体现在政治制度成熟,民族融合加强,国家统一,思想活跃,文化繁荣;根据材料“作为中华文明史上具有里程碑式意义的特定历史阶段,汉朝时期的政治文化成就及其所蕴含的时代精神,为整个中国古代政治文化的发展、演变创立了规模,奠定了基础,规范了方向。”分析可知,这些成就的取得为整个中国古代政治文化发展奠定了基础。

(3)

综合上述材料并结合所学知识可知,国家繁荣昌盛的基本条件是国家统一,政治稳定。

26.(1)左框:B;右框:A

(2)事件:张骞通西域。

(3)作用:促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来。

【解析】(1)

汉武帝时期为了加强与西域各国的联系,派遣张骞出使西域。张骞第一次出使西域的路线是长安——陇西——玉门关——大宛——大月氏——阳关——陇西——长安。因此,地图中左框是安息,右框是西汉。

(2)

汉武帝时期两次派遣张骞出使西域。图二是第一次出使西域时期的地图,因此,材料中上图和丝绸之路反映的是张骞通西域。

(3)

依据所学可知,张骞通西域促进了汉朝与西域各国之间的相互了解与往来,为丝绸之路的开辟奠定了基础。

27.(1)宣传思想:儒家思想(“仁”“礼”“德”的思想)、教育思想(有教无类、德智并重、因材施教)。关系:正是他秉承好学(即:学而不厌)、求精(即:精益求精)、求深(即:不能浅尝辄止)、刻苦(即:刻苦练习),总结方法(即:不单纯地满足于指法的熟练,还要熟谙节奏技巧),悟道(即:体会乐曲的思想),才积淀了渊博的学识,形成了自己的思想和学问,成为中国历史上著名的思想家、教育家,整理编订了《诗》《书》《春秋》等文化典籍等巨大成就。正是他周游列国宣传自己的思想、学说,才使他的思想学说为历代所推崇,流芳千古,传承至今;正是他周游列国展示自己的学问,才赢得人们的认可,聚弟子三千,育贤人72,成就大教育家的声名;正是他周游列国,广泛收集各种文化成果,才整理编订了《诗》《书》《春秋》等文化典籍,成为中华文化的根脉和源泉活水。

(2)加强了西域与内地的联系。为丝绸之路的开辟奠定基础(丝绸之路的开通,张骞功不可没)。为西域都护的设置奠定基础(西域归中国中央政权管辖,张骞功不可没)

(3)好处:增长见识、印证书本知识(实践验证)、实地探究。

成就:著《史记》

(4)范围广(综合地图得到的结论),时间长、成果丰、影响远

【分析】(1)

宣传思想:根据材料结合所学知识可知,春秋时期的孔子是儒家学派的创始人,核心思想是仁。所以孔子周游列国时期可能宣传的思想是儒家思想(“仁”“礼”“德”的思想),孔子是大教育家,根据“孔子秉承‘学而不厌’的学习态度,认为学习要精益求精,不能浅尝辄止”可归纳出教育思想(有教无类、德智并重、因材施教)。关系:根据材料“孔子秉承‘学而不厌’的学习态度,认为学习要精益求精,不能浅尝辄止。在向师襄学习琴艺时,他刘苦练习,不单纯地满足于指法的熟练,还要熟谙节奏技巧,体会乐曲的思想,了解乐曲的作者。”结合所学知识可知,材料反映孔子他秉承好学(即:学而不厌)、求精(即:精益求精)、求深(即:不能浅尝辄止)、刻苦(即:刻苦练习),总结方法(即:不单纯地满足于指法的熟练,还要熟谙节奏技巧),悟道(即:体会乐曲的思想),才积淀了渊博的学识,形成了自己的思想和学问,成为中国历史上著名的思想家、教育家,整理编订了《诗》《书》《春秋》等文化典籍等巨大成就。正是他周游列国宣传自己的思想、学说,才使他的思想学说为历代所推崇,流芳千古,传承至今;正是他周游列国展示自己的学问,才赢得人们的认可,聚弟子三千,育贤人72,成就大教育家的声名;正是他周游列国,广泛收集各种文化成果,才整理编订了《诗》《书》《春秋》等文化典籍,成为中华文化的根脉和源泉活水。

(2)

根据材料二结合所学知识可知,西汉时期张骞两次出使西域,加强了西域与内地的联系,为丝绸之路的开辟奠定了基础,为西域都护的设置奠定基础。

(3)

好处:根据材料三“首先‘读万卷书’,获得满腹经纶,再‘行万里路’,增长见识,开阔眼界”可归纳出增长见识;根据“通过游历还可印证从书上得来的‘知’”可归纳出印证书本知识(实践验证);根据“‘纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行’,那种亲历现场的情感体验,是任何书本知识都无法替代的。”可归纳出实地探究。司马迁取得的历史性贡献是著《史记》。西汉著名史学家司马迁撰写的《史记》是我国历史上第一部纪传体通史。记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是后世编写史书的范例。史料翔实,文笔生动,在中国文学史上有重要地位,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”,有很高的文学价值。

(4)

根据材料结合所学知识可知,材料反映的孔子、张骞、司马迁三人旅行的特点是范围广(综合地图得到的结论),时间长、成果丰、影响远。

28.(1)河姆渡遗址:第一张;东汉文物:东汉彩绘陶·击鼓说唱俑(说唱俑、说书俑);出自:山西大同云冈石窟。

(2)思想核心:仁者爱人,以民为本;学派:儒家学派(儒学)。

(3)体操:“五禽戏”;医著:《伤寒杂病论》

(4)做法:取其精华,弃其糟粕,努力弘扬中华优秀传统文化。

【解析】(1)

河姆渡原始居民生活 距今约 7000 千年长江流域的浙江余姚,学会了饲养猪、狗和水牛等。第一幅图中含有猪的陶器,可以证明是河姆渡遗址;东汉时期文物主要是彩绘陶,说唱俑、说书俑;西汉末年,佛教传入中国,其中最具代表的是山西大同云冈石窟和洛阳的龙门石窟。图中最后一幅是大同的云冈石窟。

(2)

依据材料二“樊迟问仁。子曰:‘爱人’。”可知是仁者爱人的思想;依据“泛爱众,而亲人。”可知是民本的思想;依据所学可知,孔子是儒家学派的创始人。

(3)

东汉著名的医生华佗创制“五禽戏”,是一套“道法自然”的养身体操;同时期著名的医生张仲景编著《伤寒杂病论》发展了中医理论和治疗方法。

(4)

依据所学可知,为传承和弘扬传统文化,我们应该取其精华,弃其糟粕,努力弘扬中华优秀传统文化。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史