苏教版中考语文总复习ppt课件:说明文阅读(122页)

文档属性

| 名称 | 苏教版中考语文总复习ppt课件:说明文阅读(122页) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | |||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-01-06 22:36:23 | ||

图片预览

文档简介

课件122张PPT。 1.在通读文章的基础上,理清思路,理解主要内容。

2.体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

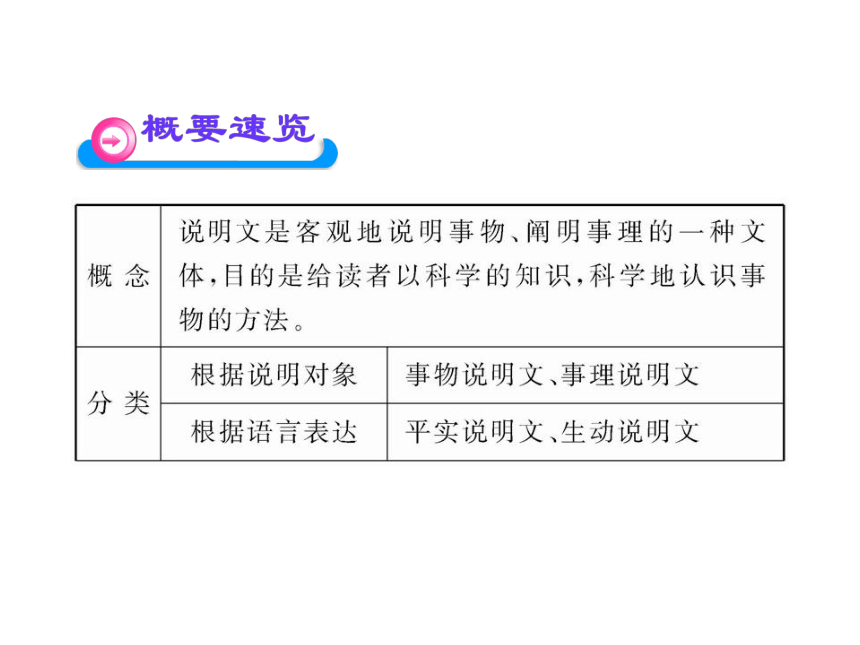

3.阅读科技作品,能领会作品中所体现的科学精神和科学思维方法。 说明文阅读的中考命题趋势是加强与生活、自然、社会的联系,关注国内外大事、最新科技成果、社会热点问题。如:环保与生态、尖端科技、人体健康、社区文化建设等。 复习说明文阅读,建议老师做好以下几点:

一、回顾所学,明确考纲。结合【考纲在线】和【知识概览】、【命题扫描】,引导学生复习巩固说明文的基本知识,明确说明文阅读在中考试题中的考查角度,让学生做到“知己知彼”。 二、体验真题,归纳方法。课上,师生共同研读第一讲中的【考点概述】栏目的内容,强化认知,了解这些考点考什么、怎么考、有什么注意事项。然后,学生自主体验中考真题。再以后,师生边交流边归纳做题技巧。最后,学生对照【方法宝典】,对所获方法、技巧进行补充、整理,形成“方法树”。(第二、三讲的复习方法同上) 三、学以致用,强化训练。利用【真题·感悟中考】引领学生将所得方法运用于实践,将技巧转化为能力,用时2课时。再用1~2课时完成【预测·新题快递】,让学生更进一步走近中考。

需要注意的是,老师在引导学生进行强化训练时,要对说明文的具体阅读步骤予以指导:

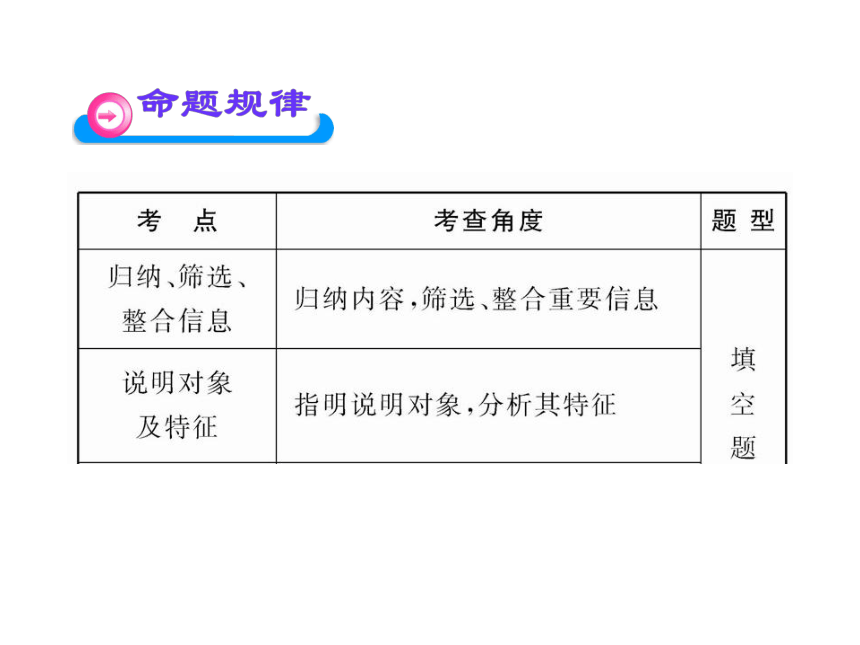

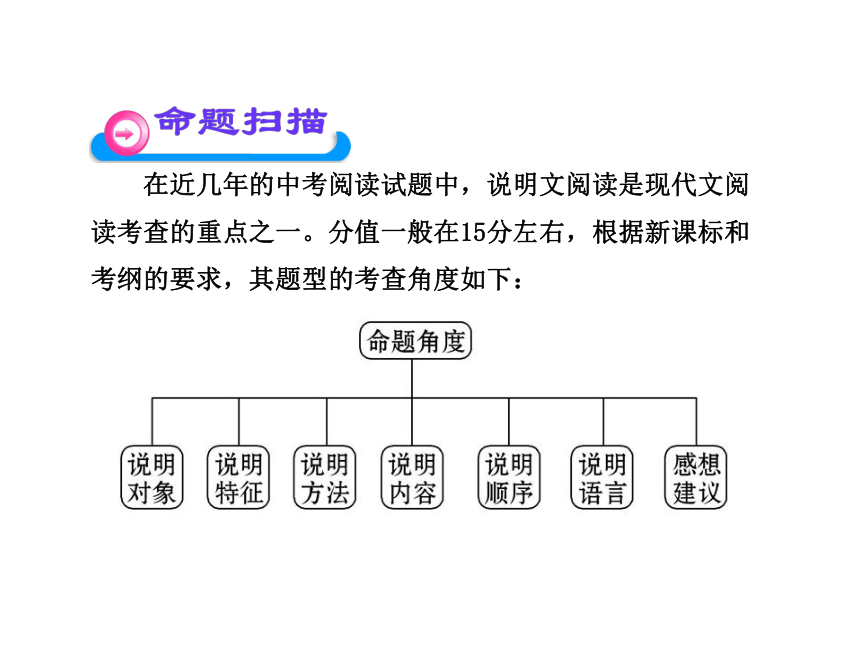

快速浏览→整体感知文章→明确文后的问题→按题目要求,有选择、有重点地再读原文,做好局部探究→细致归纳,精炼语句。 在近几年的中考阅读试题中,说明文阅读是现代文阅读考查的重点之一。分值一般在15分左右,根据新课标和考纲的要求,其题型的考查角度如下: 1.说明对象

指要介绍给读者的人、事、物、景、情、理、现象等。事物说明文的说明对象一般是某一具体事物或某一类事物; 事理说明文的说明对象一般是某种现象的成因、某种事物内在的规律、某个深刻的道理等。 2.说明对象的特征

特征是一个事物区别于其他事物的标志。抓住事物特征就是要把说明对象区别于其他事物的不同之处通过不同的说明方法予以具体说明。说明对象的特征主要表现在以下几个方面:形态、性质、结构、成因、功用、发展变化。 3.常用的说明方法及作用

(1)举例子:具体准确地说明了事物的……特点。

(2)分类别:条理清楚地说明了事物的……特点。

(3)列数字:具体而准确地说明该事物的……特点,使说明更有说服力。

(4)作比较:突出强调了被说明对象的……特点(地位、影响等)。

(5)下定义:用简明科学的语言对说明的对象、科学事理加以揭示,从而更科学、更本质、更概括地揭示事物的特征、事理。

(6)打比方:生动形象地说明该事物的……特点,增强文章的趣味性。

判断说明方法,要注意两种情况:一是不能把带有年号的句子看成是列数字;二是注意区分作诠释和下定义。下定义揭示的是事物的本质特征,而作诠释只是说明事物某一方面的特征。 1.第②段除了指出微藻是古老的低等植物外,还介绍了微藻哪四个特点?

答:_____________________________________________

【分析】此题考查对说明对象特征的把握。从第②段中找出介绍微藻特点的相关语句,用简洁的语言概括即可。

【答案】分布广泛,种类繁多,生长快速,富含油脂。2.第③段主要运用了哪两种说明方法?有什么好处?

答:_____________________________________________

【分析】此题考查对说明方法及其作用的把握。从常用说明方法中判断出第③段主要运用了作比较、列数字的说明方法,作比较能突出事物的特征,列数字的作用是准确说明事物的特点。

【答案】作比较,列数字。作比较使微藻的优点更突出,列数字使说明更准确,增强了文章的科学性。3.我国“微藻能源规模化制备的科学基础”研究项目,要解决哪些问题?

答:____________________________________________

【分析】此题考查对说明内容的把握。首先找到介绍“微藻能源规模化制备的科学基础”研究项目的段落第⑤段,然后筛选有关语句作答。

【答案】①提供适合在我国不同地方、不同气候条件下生长的藻株;②深入研究微藻产品的机理,提高产油的效率,降低成本;③综合利用研究,建立一套中试系统。4.从全文看,为什么说微藻能源是“可循环”的、“绿色”的?

答:____________________________________________

【答案】①微藻的生长周期短,油脂产率高,不会与农作物争地、争水。②培养微藻可以固定大量二氧化碳,减少二氧化碳排放。③降低水体的富营养化,可以用于净化废水和污水。 1.如何把握说明对象及特征,方法如下:

(1)寻找说明对象:一看文题;二看首尾段。

(2)把握事物特征:①看题目;②看段首;③看关键词句,如总说句、分说句、过渡句等;④从文中概括、提炼事物的特征,逐段加以归纳汇总。

如【典例】T1。

说明对象不难回答,对于回答说明对象的特征要避免直接照搬文中语句,不加提炼、概括,造成答案繁琐。 2.判断说明方法,分析其作用,要注意以下两点:

(1)理解并熟记常用说明方法的定义和作用。

(2)分析说明方法的作用时一定要联系句子所在段落的内容(即结合语境)。

答题方式:说明方法+作用+事物特征。

如【典例】T2。

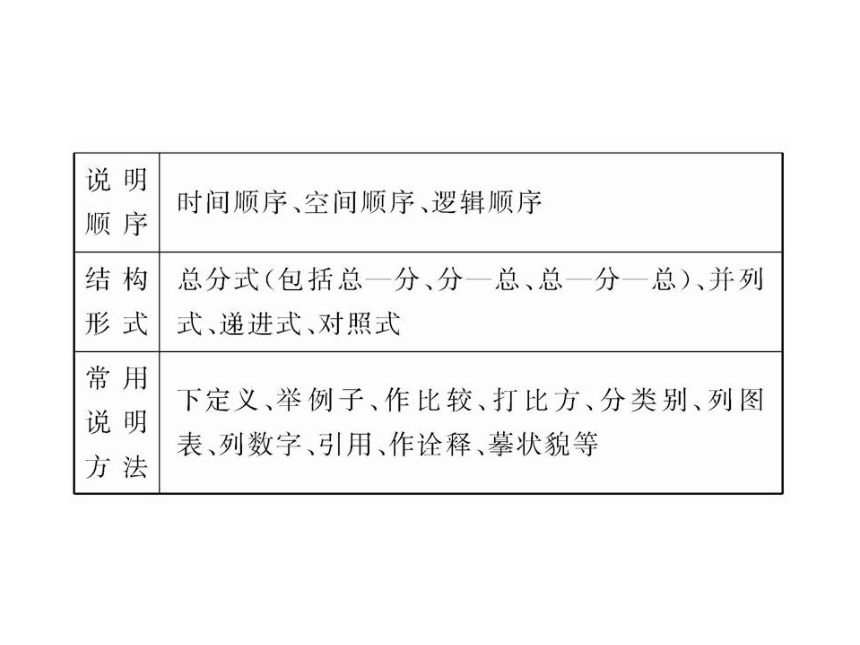

避免因对常见的说明方法和作用把握不准确,找不出具体语段中的辨别的标志性词语,而导致判断失误。 1.说明的顺序

有三种:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。其中逻辑顺序包括:由主到次、先总后分、先因后果、从概括到具体、从现象到本质、由一般到特殊等。考查方式主要是:文段使用了什么说明顺序?有何作用? 2.说明的内容

是全文对说明对象进行说明的角度,有时是一个,有时是多个。阅读时,要根据题干要求准确捕捉所需信息,然后加以概括。考查形式比较单一:文段说明的主要内容是什么?

3.说明的结构

常见的形式有:“总—分”式(或由总到分,或总—分—总)、并列式、递进式等。题型以填空题为主。1.用“‖”在下面段落序号间划分这篇文章的结构。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

【分析】本题主要考查对文章结构的理解。说明文的常用结构有:总—分—总,分—总,总—分。开头由煤电的枯竭引出人体生物能发电,接着介绍了利用人体生物能发电的三种形式,最后希望人们充分利用它,所以是总—分—总的结构。

【答案】①‖②③④⑤‖⑥2.选文介绍了利用人体生物能发电的形式依次是_______

________,________________,________________。

【分析】本题主要考查对信息的筛选。抓住②④⑤段的中心句,选择关键词概括即可。

【答案】利用化学能发电 利用重力势能发电 利用热能发电3.研制人体生物电池依据的科学原理是什么?

答:_____________________________________________

【分析】本题主要考查对文章内容的理解。抓住关键词句“根据这一原理”,从第②段中提炼信息即可。

【答案】人体中存在着一些化学物质,它们之间在发生反应时会产生化学能量,若稍加利用,就可以转化为电能。4.第④段使用了怎样的说明方法,有何作用?

答:___________________________________________

【分析】本题主要考查对说明方法及其作用的理解。在说明“用特制的重力转换器就能将重力势能转换成电能”时,举了美国一家公司的例子,具体,有说服力。

【答案】举例子。通过列举美国一家公司将发电装置埋在行人拥挤的公共场所发电的例子,具体地说明了采用特制的重力转换器就能将重力势能转换成电能。5.下面句子中加点的词语能否去掉?为什么?

据专家介绍,人体生物电池的电极是由两根长2厘米、直径约1/7 000纳米的碳纤维制成,在每根碳纤维的外层还涂有一种聚合物,此外还有一种作为催化剂的葡萄糖氧化酶。

答:_____________________________________________

_________________________________________________﹒【分析】本题主要考查对语言准确性的理解。答题模式为:不能去掉。“××”词,生动地(准确地)说明了……事物的……特征,有说服力(权威性),能够激发读者的兴趣(符合实际情况,具有科学性)。

【答案】不能去掉,“据专家介绍”增强了对人体生物电池电极说明的权威性和科学性,更具有说服力,去掉后,就不能体现其权威性,所以不能去掉。 6.选文说明的中心内容是什么?

答:__________________________________________

【分析】抓住文章的中心句进行概括。从首段“进入太空,人类要面对的是险境而非仙境”或第⑥段“宇航员时刻面临着险境”中总结。

【答案】载人航天飞行面临的险境。(或:载人航天飞行要克服的难关。或:载人航天飞行要解决的问题。)7.本文的说明顺序是什么?

答:___________________________________________

【分析】这是一篇说明“载人航天飞行面临的险境”的事理说明文。一般来说,事理说明文运用逻辑顺序来说明。

【答案】逻辑顺序。8.选文第①段有什么作用?

答:___________________________________________

【分析】本题考查文段的作用。第①段由“嫦娥奔月的神话到亦真亦幻的《西游记》”再写到人们的想象,很有趣,此段的最后两句又提出了要说明的问题。

【答案】吸引读者,激发读者的阅读兴趣;提出说明的中心内容,引出下文的具体说明。 1.说明文内容的概括,可采用以下方法:

(1)直接筛选法:摘录文中的关键语句。如全文的中心句、段落的中心句、段尾的总结句或承上启下的过渡句。

(2)综合概括法:有的文段没有直接表明中心的句子,需要先小结段意,最后将它们归纳概括。概括要抓住主要内容,做到准确完整、简明扼要。 答题方式:(1)事物说明文:说明对象+特征。(2)事理说明文:关于××的道理(原因、方法、原理

等)。

如【典例1】T3、【典例2】T6。

概括说明对象的特征时,不要照搬原句,应根据需要合理截取所需部分。 2.把握说明顺序及结构的解题方法如下:

(1) 把握说明顺序:

①认清说明对象,分析说明顺序。如【典例2】T7。

事理说明文多采用逻辑顺序,事物说明文多采用空间顺序,时间顺序在事物说明文和事理说明文中都可能用到。

②把握语言标志,“读”出说明顺序。

时间顺序多用表时间变化的词语,空间顺序多用表方位的词语,逻辑顺序多用表逻辑层次的关联词等。把握这些语言“标志”,可顺利地理清说明顺序。 (2)分析文章结构。抓中心句及连接词,如“首先”“其次”“还”“也”“此外”等词语。

如【典例1】T1。

说明文的“结构类型”与“说明顺序”必须分辨清楚,不能混淆了两者的概念。 1.说明的语言

准确是说明文语言最主要的特点,说明文语言的准确性体现在对数量的多少、范围的大小、程度的深浅、次序的先后等方面作出实事求是、恰如其分的要求。考查说明文语言主要有以下题型: (1)加点字词有何作用?

(2)能否替换为另一个词语?并说明理由。

(3)限制性词语能否删去?为什么?

(4)指代——“这些条件”“这种现象”“同样道理”等在文中具体指代什么。 2.开放性试题

开放性试题以它答案的多元性和不唯一性成为培养创新精神和实践能力的一种重要形式,在考试中所占的比例也越来越大。综合各地开放性试题可以看出,这类试题大概从以下方面考查:

(1)结合文章内容或对某个问题谈感悟。

(2)对人类关注的问题等提出建议。

(3)对某种现象发表自己独特的看法和见解。

(4)根据文章内容进行合理的推断和大胆想象。 1.作者为什么要写我们身边的碳排放?

答:____________________________________________

【答案】为了要告诉我们从日常生活入手来减少碳排放,保护环境。

2.文章第(2)段画线处主要运用了_________的说明方法,作用是:____________________________________

【答案】列数字 准确地说明了在肉类消费中,牛产生的温室气体是最多的。3.文章第(6)段加点词“近”能否去掉?为什么?

答:_____________________________________________

_________________________________________________

【分析】答题时,先明确表态,“近”能否删去。再结合语境说明该词在此处的意思,然后回答去掉“近”一词的效果。

【答案】不能。因为公共交通每年节省的天然气只是接近53亿升,并非确指,去掉后与事实不符,不能体现说明文语言的准确性。4.除了文中提到的我们身边的碳排放,你还知道哪种碳排放方式?举例说明。

答:_____________________________________________

【答案】示例:①化石燃料的燃烧;②动植物的呼吸;

③燃烧秸秆。5.对于如何减少我们身边的碳排放,你还有哪些想法?(文中涉及的除外)

答:____________________________________________

【分析】明确题干要求“减少我们身边的碳排放”的“想法”,接着根据对文章内容的理解——日常生活中有哪些碳排放,然后结合生活实际提建议。

【答案】示例:①尽量步行或者骑自行车;②尽量使用太阳能热水器;③尽量使用节能灯。 1.对于加点词语能否删掉这类题,应有如下认识:

(1)这种题型的命题形式为:文中“……”这句话中“……”一词能否删去?请简要说明原因。

(2)要删去的词语多是表示程度、数量范围的词语,如“可能”、“一般”、“大约”等词。 (3)解答这种题型可按三个步骤进行:

第一步,回答“能”或“不能”;第二步,解释要删去的词语的意思;第三步,联系原文分析删去该词语之后句子意思的改变。

如【典例】T3。

在分析原因时,不要笼统地回答成“不能删去,删去后就改变了原意”。这样的回答没有结合具体的内容来分析,显得很肤浅。 2.开放性试题的答题方法如下:

如【典例】T4、5。 1.请根据文中探究害羞原因的过程,在下面横线上填写恰当的内容。

(1)大脑扫描:掌管人情世故的大脑皮层活动较弱,负责焦虑及警惕情绪的扁桃体活跃→____→警惕→害羞

(2)基因分析:基因差异→___→焦虑、惊恐、抑郁→害羞

答案:(1)难以对别人的面部表情作出相应的反馈

(2)5-羟色胺浓度低2.填写在第⑥段横线上的句子,下列选项最恰当的一项

是( )

A.有害羞基因的人,一部分在成长的过程中,害羞的性格自然就会发生改变。

B.有害羞基因的人,一部分依靠后天的努力,是能改变羞怯性格的。

C.有害羞基因的人,少数虽然年龄增大,但害羞的性格不会发生改变。

D.有害羞基因的人,多数能克服害羞倾向,长大之后变得开朗起来。【解析】选B。从第⑥段横线前的“也就是说”可知,横线处应填的是一个起总结作用的语句。细读整段,可以发现本段要说明的重点是:害羞是可以改变的。因此选B。3.请从语言的准确性角度,分析下列句子中加点词语的作

用。

(1)结果发现,害羞的孩子的基因中与大脑化学物质

5-羟色胺有关的基因有一两个比别人更短。

答:____________________________________________ (2)由于害羞的孩子交往空间相对狭小,他们会将注意

力集中在一件事上。

答:____________________________________________【解析】此题考查对说明文语言准确性的理解能力。句(1)结合“约数”“有差异”“数量少”中任意两点即可。句(2)先理解“相对”的含义,然后结合句意回答准确说明了什么内容。

答案:(1)用约数说明害羞的孩子的基因中与大脑化学物质5-羟色胺有关的基因比别人短的情况有差异且数量少,符合事实,更显准确。(2)“相对”含有比较意味,准确说明了害羞者的交往空间只是比正常孩子狭小而已。 4.指出第④段中画线句子的说明方法及其作用。

说明方法:____ 作用:__________________________

【解析】此题考查对说明方法的判别及其作用的分析能力。要注意两个分句之间用的标点符号是分号,且前一个分句说明的重点是“一般的孩子”的表现,后一个分句说明的重点是“害羞的孩子”的表现,两者形成鲜明对比,从而突出说明害羞的孩子在辨识人的面部表情方面的特点。

答案:作比较 突出害羞的孩子难以辨识别人的面部表情而导致害羞的特点。5.第①段中写道:“害羞者似乎就成了异类。”他们真的是异类吗?为什么?请根据文章内容谈谈你的看法。

答:____________________________________________

【解析】此题考查对说明内容的灵活运用能力。先要表明观点;然后再次通读课文,从文中提取相关信息,分条列举这些信息作为论据来支撑自己的观点。

答案:不是,因为害羞是有先天原因的,不是害羞者的错;害羞也是可以改变的;害羞者有自己的优势。1.本文的说明对象是什么?试用简洁的语言概括本文的说明内容。

答:_____________________________________________

【解析】第一问先弄清是事物说明文还是事理说明文再思考作答;第二问根据各段的内容概括回答。

答案:瘦肉精。本文先说明什么是“瘦肉精”,再说明“瘦肉精”的发现、引入、使用与禁止。(意思相近即可)2.任意列举文中所运用的一种说明方法,并指出其在文中的作用。

答:____________________________________________

【解析】常用的说明方法有举例子、列数字、打比方、作比较、下定义、作诠释等,概括文中语句特点确定其所用说明方法及其作用。答案:示例一:列数字。如:“目前全国有生猪养殖场户6 000多万个,其中年出栏500头以上的只占约30%,大部分是小猪场、散户养,监管难度大,违法成本低。”具体准确地说明了生产经营高度分散。

示例二:作诠释。如:“‘瘦肉精’是个什么东西?学名叫β—肾上腺能受体激动剂类化合物,包括盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等十几种物质。”具体准确地解释了“瘦肉精”所包含的物质。(能说明一种说明方法及作用即可)1. 选文第④段中加点的“这种随机性”指代选文中加曲线的A、B、C中的_______________句(只填字母),其理由是______________________________________________

答案:B (理由:)B句中的“何时何地,有什么样的强度” 即“这种随机性”;A句指地震分布的规律性;C句指平均每年发生的地震次数。 2.第④语段中画横线的句子运用了哪些说明方法?有何作用?

答:___________________________________________

【解析】此题考查对说明方法及其作用的把握。从文中判断语句运用了举例子、列数字、作比较的说明方法。运用这些说明方法是为了说明地震的随机性,没有规律可言。

答案:运用了举例子、列数字、作比较的说明方法。其作用是:运用这些说明方法说明了地震是随机性的,没有一定的规律,或说明2010年以来,地震算不上频繁。3.综合全文信息,结合你的思考,在下面横线上为选文补写一段议论性文字,作为文章的第⑤语段,要求先明确表述观点,然后进行简要阐述。(80字左右)。

答:____________________________________________

【解析】此题为开放性题目。首先表明自己的观点态度,然后综合全文信息阐述观点,语言要流畅。

答案:“2012末世论”的观点是错误的(或:近年来地震频发并不能证明2012年就是世界末日),因为地震的发生,有一定规律可循,但至今人类还没有弄清地震产生的机制和原理,地震具有很大的随机性,是地壳自然运动的结果,地震频发是正常的。1.文章第①段从日本大地震产生的垃圾岛写起,有何用意。

答:____________________________________________

【解析】此题考查对文段作用的把握。文章的首段一般有引出下文、激发读者兴趣的作用。

答案:引出海洋垃圾的话题,激发读者阅读兴趣。2.结合上下文,分别指出下列句子中加点部分的作用。

(1)到现在为止,还没有发现任何单元有泄漏和污染海水的情况。

答:_____________________________________________

(2)太平洋上漂浮着一个巨大的“太平洋垃圾岛”,

其面积有两个美国得克萨斯州那么大。

答:_____________________________________________【解析】此题考查对语句作用的把握。第(1)句分析加点的词语的限定作用,体会语言的准确性。第(2)句结合作比较的说明方法体会语言的形象性。

答案:(1)“到现在为止”,限制了时间,准确地说明了没有发现任何单元有泄漏和污染海水的现象只是现在的运行状况,并不表示以后一定不会发生。

(2)运用了作比较的说明方法,具体地介绍了“太平洋垃圾岛”面积之大,海上漂浮的垃圾之多,使读者对“太平洋垃圾岛”的印象更直观、更清晰。3. 请用简洁的语言说明第⑤段中新加坡建造人工岛屿的具体步骤。(限60字以内)

答:____________________________________________

【解析】此题考查对说明内容的把握。细读第⑤段,把握说明的内容,综合句意,理清层次,概括作答。

答案:建长堤,分单元;抽干海水,排放塑料膜;倾倒并密封垃圾;定期检测;反复地铺沙种草掩埋垃圾;栽种植物。4. 根据文章内容和链接材料,就垃圾问题进行探究,写出你的两点发现。

答:___________________________________________

答案(示例):(1)我国城市面临严重的生活垃圾问题,加强环保教育刻不容缓;(2)海洋面临着人类生活垃圾的威胁;(3)发达国家在处理垃圾问题方面有各自成熟的技术。 【文体知识链接】

1.概念

是以说明为主要表达方式,客观地说明事物的一种文体。或介绍事物的状态、性质、功能;或阐明事理,目的是给人以知识。

2.分类

(1)从说明对象的角度:事物性说明文、事理性说明文。

(2)从说明文语言特征的角度:平实的说明文、生动的说明文。 【解题思路点拨】

考点一:说明对象

考查类型:直接让学生回答:“这篇文章(或文段)的说明对象是什么?”

对策:事物说明文一般标题就是说明的对象;事理说明文找准开头结尾的总结句。因为说明对象是一篇文章所要介绍的事物或事理,一般是一个名词或名词短语,可以从两个方面入手:一看文题,二看首尾段。事物说明文指出被说明事物即可。事理说明文指出说明内容,形成一个短语:介绍了……的……(对象加内容)。 考点二:说明对象的特征

考查类型1:直接找出说明事物特征的句子。

对策:看题目;在首段中找;抓关键词句(比如:运用了说明方法的语句、中心句)。

考查类型2:概括说明事物的特征。

对策:分析文章结构,抓中心句及连接词如“首先、其次、还、也、此外”等词语。 考点三:说明顺序

考查类型:本文使用了什么说明顺序?有何作用?

对策:了解三种说明顺序:(1)空间顺序:说明事物的形状、构造,如上下、远近、左右、内外、东西南北中等。(2)时间顺序:说明事物的发展变化。(3)逻辑顺序:说明事理,多说明事物之间的内在联系。逻辑顺序具体可分为:主—次、原因—结果、现象—本质、特征—用途、一般—个别、概括—具体、整体—局部。 答题格式:本文使用了……的说明顺序,对……加以说明,使说明更有条理性。(第一空应该填具体的说明顺序,第二空应该填写具体的事物名称或说明的事理。如果是事理性说明文,但又不能准确表述,可用“事理”、“科学事理”等模糊性的语言表述。) 考点四:说明方法

考查类型1:直接让考生回答文章或段落的说明方法。

对策:了解常见的说明方法(举例子、分类别、下定义、作诠释、打比方、列数字、列图表、摹状貌、引用说明)的主要特点,然后根据文段内容分析判断。

考查类型2:文章某段或某句运用何种说明方法,简要说明它的作用。 对策:找出运用的说明方法,再根据下列说明方法的作用具体回答。(1)举例子:具体真切地说明了事物的××特点。(2)分类别:条理清楚地说明了事物的××特点。对事物的特征(或事理)分门别类加以说明,使说明更有条理性。(3)打比方:生动形象地说明该事物的××特点,增强了文章的趣味性。(4)列数字:具体而准确地说明该事物的××特点,使说明更有说服力。(5)作比较:突出强调了被说明对象的××特点(地位、影响等)。(6)下定义:用简明科学的语言对说明的对象(或科学事理)加以揭

示,从而更科学、更本质、更概括地揭示事物的特征(或事

理)。(7)列图表:直观形象地说明了事物的××特点。

(8)摹状貌:对事物的特征(或事理)加以形象化的描摹,

使说明更具体、更生动、更形象。(9)作诠释:对事物的

特征(或事理)加以具体的解释说明,使说明更通俗易懂。 (10)引用说明:引用说明有以下几种形式———引用具体的事例(作用同举例子);引用具体的数据(作用同列数字);引用名言、格言、谚语,作用是使说明更有说服力;引用神话传说、新闻报道、谜语、轶事趣闻等,作用是增强说明的趣味性(引用说明在文章开头,还起到引出说明对象的作用)。 考点五:说明语言

考查类型1:对整篇文章语言的品析。

对策:一般从两个角度谈:准确;形象生动或简明平实。一定要结合文章具体内容谈。

答题格式:这篇文章充分体现了说明文语言准确(或:生动形象、简明平实)的特点,如“……”一句,就准确(或:生动形象、简明平实)地说明了事物“……”的特征(或:事理)。 考查类型2:对具体句、词的评析。如①加点字词有何作用?②能否替换为另一个词语?③加点词语能否删去?

对策:这种题目往往要结合说明文语言的准确性(有时是体现语言生动性)的特点答题。第②种题型还要在答题中比较二者的区别。第③种题型还要加上“删去后不符合人们认识客观事物的规律或与客观事实不符合”之类的表述。 考点六:写法分析

考查类型:分析语段的作用;体会文章的写法。

策略:(1)从结构、内容等方面入手,视情况回答引

出下文、承上启下、总结全文(或前文)等。(2)结合说

明方法谈。这篇文章主要运用了××的说明方法,说明了

××(内容:事物特征或事理),使说明××(作用:参考

前面说明方法,明确其作用)。(3)结合修辞手法谈。这

是一篇生动的说明文,大量地使用了各种修辞手法,说明了××(内容),使文章的说明形象生动。(4)结合表达

方式谈。这篇文章综合运用多种表达方式,除了说明外,还

有××(从“记叙、描写、说明、议论”中根据内容选

择),如××(具体举例),就是××(表达方式)的运

用,使说明更具体、更形象(或充满感情)。

2.体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

3.阅读科技作品,能领会作品中所体现的科学精神和科学思维方法。 说明文阅读的中考命题趋势是加强与生活、自然、社会的联系,关注国内外大事、最新科技成果、社会热点问题。如:环保与生态、尖端科技、人体健康、社区文化建设等。 复习说明文阅读,建议老师做好以下几点:

一、回顾所学,明确考纲。结合【考纲在线】和【知识概览】、【命题扫描】,引导学生复习巩固说明文的基本知识,明确说明文阅读在中考试题中的考查角度,让学生做到“知己知彼”。 二、体验真题,归纳方法。课上,师生共同研读第一讲中的【考点概述】栏目的内容,强化认知,了解这些考点考什么、怎么考、有什么注意事项。然后,学生自主体验中考真题。再以后,师生边交流边归纳做题技巧。最后,学生对照【方法宝典】,对所获方法、技巧进行补充、整理,形成“方法树”。(第二、三讲的复习方法同上) 三、学以致用,强化训练。利用【真题·感悟中考】引领学生将所得方法运用于实践,将技巧转化为能力,用时2课时。再用1~2课时完成【预测·新题快递】,让学生更进一步走近中考。

需要注意的是,老师在引导学生进行强化训练时,要对说明文的具体阅读步骤予以指导:

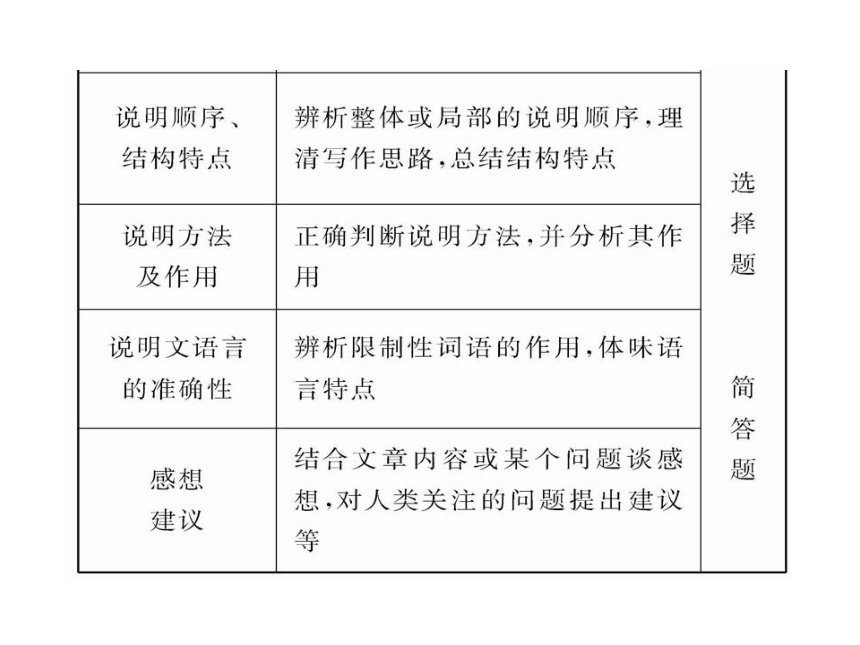

快速浏览→整体感知文章→明确文后的问题→按题目要求,有选择、有重点地再读原文,做好局部探究→细致归纳,精炼语句。 在近几年的中考阅读试题中,说明文阅读是现代文阅读考查的重点之一。分值一般在15分左右,根据新课标和考纲的要求,其题型的考查角度如下: 1.说明对象

指要介绍给读者的人、事、物、景、情、理、现象等。事物说明文的说明对象一般是某一具体事物或某一类事物; 事理说明文的说明对象一般是某种现象的成因、某种事物内在的规律、某个深刻的道理等。 2.说明对象的特征

特征是一个事物区别于其他事物的标志。抓住事物特征就是要把说明对象区别于其他事物的不同之处通过不同的说明方法予以具体说明。说明对象的特征主要表现在以下几个方面:形态、性质、结构、成因、功用、发展变化。 3.常用的说明方法及作用

(1)举例子:具体准确地说明了事物的……特点。

(2)分类别:条理清楚地说明了事物的……特点。

(3)列数字:具体而准确地说明该事物的……特点,使说明更有说服力。

(4)作比较:突出强调了被说明对象的……特点(地位、影响等)。

(5)下定义:用简明科学的语言对说明的对象、科学事理加以揭示,从而更科学、更本质、更概括地揭示事物的特征、事理。

(6)打比方:生动形象地说明该事物的……特点,增强文章的趣味性。

判断说明方法,要注意两种情况:一是不能把带有年号的句子看成是列数字;二是注意区分作诠释和下定义。下定义揭示的是事物的本质特征,而作诠释只是说明事物某一方面的特征。 1.第②段除了指出微藻是古老的低等植物外,还介绍了微藻哪四个特点?

答:_____________________________________________

【分析】此题考查对说明对象特征的把握。从第②段中找出介绍微藻特点的相关语句,用简洁的语言概括即可。

【答案】分布广泛,种类繁多,生长快速,富含油脂。2.第③段主要运用了哪两种说明方法?有什么好处?

答:_____________________________________________

【分析】此题考查对说明方法及其作用的把握。从常用说明方法中判断出第③段主要运用了作比较、列数字的说明方法,作比较能突出事物的特征,列数字的作用是准确说明事物的特点。

【答案】作比较,列数字。作比较使微藻的优点更突出,列数字使说明更准确,增强了文章的科学性。3.我国“微藻能源规模化制备的科学基础”研究项目,要解决哪些问题?

答:____________________________________________

【分析】此题考查对说明内容的把握。首先找到介绍“微藻能源规模化制备的科学基础”研究项目的段落第⑤段,然后筛选有关语句作答。

【答案】①提供适合在我国不同地方、不同气候条件下生长的藻株;②深入研究微藻产品的机理,提高产油的效率,降低成本;③综合利用研究,建立一套中试系统。4.从全文看,为什么说微藻能源是“可循环”的、“绿色”的?

答:____________________________________________

【答案】①微藻的生长周期短,油脂产率高,不会与农作物争地、争水。②培养微藻可以固定大量二氧化碳,减少二氧化碳排放。③降低水体的富营养化,可以用于净化废水和污水。 1.如何把握说明对象及特征,方法如下:

(1)寻找说明对象:一看文题;二看首尾段。

(2)把握事物特征:①看题目;②看段首;③看关键词句,如总说句、分说句、过渡句等;④从文中概括、提炼事物的特征,逐段加以归纳汇总。

如【典例】T1。

说明对象不难回答,对于回答说明对象的特征要避免直接照搬文中语句,不加提炼、概括,造成答案繁琐。 2.判断说明方法,分析其作用,要注意以下两点:

(1)理解并熟记常用说明方法的定义和作用。

(2)分析说明方法的作用时一定要联系句子所在段落的内容(即结合语境)。

答题方式:说明方法+作用+事物特征。

如【典例】T2。

避免因对常见的说明方法和作用把握不准确,找不出具体语段中的辨别的标志性词语,而导致判断失误。 1.说明的顺序

有三种:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。其中逻辑顺序包括:由主到次、先总后分、先因后果、从概括到具体、从现象到本质、由一般到特殊等。考查方式主要是:文段使用了什么说明顺序?有何作用? 2.说明的内容

是全文对说明对象进行说明的角度,有时是一个,有时是多个。阅读时,要根据题干要求准确捕捉所需信息,然后加以概括。考查形式比较单一:文段说明的主要内容是什么?

3.说明的结构

常见的形式有:“总—分”式(或由总到分,或总—分—总)、并列式、递进式等。题型以填空题为主。1.用“‖”在下面段落序号间划分这篇文章的结构。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

【分析】本题主要考查对文章结构的理解。说明文的常用结构有:总—分—总,分—总,总—分。开头由煤电的枯竭引出人体生物能发电,接着介绍了利用人体生物能发电的三种形式,最后希望人们充分利用它,所以是总—分—总的结构。

【答案】①‖②③④⑤‖⑥2.选文介绍了利用人体生物能发电的形式依次是_______

________,________________,________________。

【分析】本题主要考查对信息的筛选。抓住②④⑤段的中心句,选择关键词概括即可。

【答案】利用化学能发电 利用重力势能发电 利用热能发电3.研制人体生物电池依据的科学原理是什么?

答:_____________________________________________

【分析】本题主要考查对文章内容的理解。抓住关键词句“根据这一原理”,从第②段中提炼信息即可。

【答案】人体中存在着一些化学物质,它们之间在发生反应时会产生化学能量,若稍加利用,就可以转化为电能。4.第④段使用了怎样的说明方法,有何作用?

答:___________________________________________

【分析】本题主要考查对说明方法及其作用的理解。在说明“用特制的重力转换器就能将重力势能转换成电能”时,举了美国一家公司的例子,具体,有说服力。

【答案】举例子。通过列举美国一家公司将发电装置埋在行人拥挤的公共场所发电的例子,具体地说明了采用特制的重力转换器就能将重力势能转换成电能。5.下面句子中加点的词语能否去掉?为什么?

据专家介绍,人体生物电池的电极是由两根长2厘米、直径约1/7 000纳米的碳纤维制成,在每根碳纤维的外层还涂有一种聚合物,此外还有一种作为催化剂的葡萄糖氧化酶。

答:_____________________________________________

_________________________________________________﹒【分析】本题主要考查对语言准确性的理解。答题模式为:不能去掉。“××”词,生动地(准确地)说明了……事物的……特征,有说服力(权威性),能够激发读者的兴趣(符合实际情况,具有科学性)。

【答案】不能去掉,“据专家介绍”增强了对人体生物电池电极说明的权威性和科学性,更具有说服力,去掉后,就不能体现其权威性,所以不能去掉。 6.选文说明的中心内容是什么?

答:__________________________________________

【分析】抓住文章的中心句进行概括。从首段“进入太空,人类要面对的是险境而非仙境”或第⑥段“宇航员时刻面临着险境”中总结。

【答案】载人航天飞行面临的险境。(或:载人航天飞行要克服的难关。或:载人航天飞行要解决的问题。)7.本文的说明顺序是什么?

答:___________________________________________

【分析】这是一篇说明“载人航天飞行面临的险境”的事理说明文。一般来说,事理说明文运用逻辑顺序来说明。

【答案】逻辑顺序。8.选文第①段有什么作用?

答:___________________________________________

【分析】本题考查文段的作用。第①段由“嫦娥奔月的神话到亦真亦幻的《西游记》”再写到人们的想象,很有趣,此段的最后两句又提出了要说明的问题。

【答案】吸引读者,激发读者的阅读兴趣;提出说明的中心内容,引出下文的具体说明。 1.说明文内容的概括,可采用以下方法:

(1)直接筛选法:摘录文中的关键语句。如全文的中心句、段落的中心句、段尾的总结句或承上启下的过渡句。

(2)综合概括法:有的文段没有直接表明中心的句子,需要先小结段意,最后将它们归纳概括。概括要抓住主要内容,做到准确完整、简明扼要。 答题方式:(1)事物说明文:说明对象+特征。(2)事理说明文:关于××的道理(原因、方法、原理

等)。

如【典例1】T3、【典例2】T6。

概括说明对象的特征时,不要照搬原句,应根据需要合理截取所需部分。 2.把握说明顺序及结构的解题方法如下:

(1) 把握说明顺序:

①认清说明对象,分析说明顺序。如【典例2】T7。

事理说明文多采用逻辑顺序,事物说明文多采用空间顺序,时间顺序在事物说明文和事理说明文中都可能用到。

②把握语言标志,“读”出说明顺序。

时间顺序多用表时间变化的词语,空间顺序多用表方位的词语,逻辑顺序多用表逻辑层次的关联词等。把握这些语言“标志”,可顺利地理清说明顺序。 (2)分析文章结构。抓中心句及连接词,如“首先”“其次”“还”“也”“此外”等词语。

如【典例1】T1。

说明文的“结构类型”与“说明顺序”必须分辨清楚,不能混淆了两者的概念。 1.说明的语言

准确是说明文语言最主要的特点,说明文语言的准确性体现在对数量的多少、范围的大小、程度的深浅、次序的先后等方面作出实事求是、恰如其分的要求。考查说明文语言主要有以下题型: (1)加点字词有何作用?

(2)能否替换为另一个词语?并说明理由。

(3)限制性词语能否删去?为什么?

(4)指代——“这些条件”“这种现象”“同样道理”等在文中具体指代什么。 2.开放性试题

开放性试题以它答案的多元性和不唯一性成为培养创新精神和实践能力的一种重要形式,在考试中所占的比例也越来越大。综合各地开放性试题可以看出,这类试题大概从以下方面考查:

(1)结合文章内容或对某个问题谈感悟。

(2)对人类关注的问题等提出建议。

(3)对某种现象发表自己独特的看法和见解。

(4)根据文章内容进行合理的推断和大胆想象。 1.作者为什么要写我们身边的碳排放?

答:____________________________________________

【答案】为了要告诉我们从日常生活入手来减少碳排放,保护环境。

2.文章第(2)段画线处主要运用了_________的说明方法,作用是:____________________________________

【答案】列数字 准确地说明了在肉类消费中,牛产生的温室气体是最多的。3.文章第(6)段加点词“近”能否去掉?为什么?

答:_____________________________________________

_________________________________________________

【分析】答题时,先明确表态,“近”能否删去。再结合语境说明该词在此处的意思,然后回答去掉“近”一词的效果。

【答案】不能。因为公共交通每年节省的天然气只是接近53亿升,并非确指,去掉后与事实不符,不能体现说明文语言的准确性。4.除了文中提到的我们身边的碳排放,你还知道哪种碳排放方式?举例说明。

答:_____________________________________________

【答案】示例:①化石燃料的燃烧;②动植物的呼吸;

③燃烧秸秆。5.对于如何减少我们身边的碳排放,你还有哪些想法?(文中涉及的除外)

答:____________________________________________

【分析】明确题干要求“减少我们身边的碳排放”的“想法”,接着根据对文章内容的理解——日常生活中有哪些碳排放,然后结合生活实际提建议。

【答案】示例:①尽量步行或者骑自行车;②尽量使用太阳能热水器;③尽量使用节能灯。 1.对于加点词语能否删掉这类题,应有如下认识:

(1)这种题型的命题形式为:文中“……”这句话中“……”一词能否删去?请简要说明原因。

(2)要删去的词语多是表示程度、数量范围的词语,如“可能”、“一般”、“大约”等词。 (3)解答这种题型可按三个步骤进行:

第一步,回答“能”或“不能”;第二步,解释要删去的词语的意思;第三步,联系原文分析删去该词语之后句子意思的改变。

如【典例】T3。

在分析原因时,不要笼统地回答成“不能删去,删去后就改变了原意”。这样的回答没有结合具体的内容来分析,显得很肤浅。 2.开放性试题的答题方法如下:

如【典例】T4、5。 1.请根据文中探究害羞原因的过程,在下面横线上填写恰当的内容。

(1)大脑扫描:掌管人情世故的大脑皮层活动较弱,负责焦虑及警惕情绪的扁桃体活跃→____→警惕→害羞

(2)基因分析:基因差异→___→焦虑、惊恐、抑郁→害羞

答案:(1)难以对别人的面部表情作出相应的反馈

(2)5-羟色胺浓度低2.填写在第⑥段横线上的句子,下列选项最恰当的一项

是( )

A.有害羞基因的人,一部分在成长的过程中,害羞的性格自然就会发生改变。

B.有害羞基因的人,一部分依靠后天的努力,是能改变羞怯性格的。

C.有害羞基因的人,少数虽然年龄增大,但害羞的性格不会发生改变。

D.有害羞基因的人,多数能克服害羞倾向,长大之后变得开朗起来。【解析】选B。从第⑥段横线前的“也就是说”可知,横线处应填的是一个起总结作用的语句。细读整段,可以发现本段要说明的重点是:害羞是可以改变的。因此选B。3.请从语言的准确性角度,分析下列句子中加点词语的作

用。

(1)结果发现,害羞的孩子的基因中与大脑化学物质

5-羟色胺有关的基因有一两个比别人更短。

答:____________________________________________ (2)由于害羞的孩子交往空间相对狭小,他们会将注意

力集中在一件事上。

答:____________________________________________【解析】此题考查对说明文语言准确性的理解能力。句(1)结合“约数”“有差异”“数量少”中任意两点即可。句(2)先理解“相对”的含义,然后结合句意回答准确说明了什么内容。

答案:(1)用约数说明害羞的孩子的基因中与大脑化学物质5-羟色胺有关的基因比别人短的情况有差异且数量少,符合事实,更显准确。(2)“相对”含有比较意味,准确说明了害羞者的交往空间只是比正常孩子狭小而已。 4.指出第④段中画线句子的说明方法及其作用。

说明方法:____ 作用:__________________________

【解析】此题考查对说明方法的判别及其作用的分析能力。要注意两个分句之间用的标点符号是分号,且前一个分句说明的重点是“一般的孩子”的表现,后一个分句说明的重点是“害羞的孩子”的表现,两者形成鲜明对比,从而突出说明害羞的孩子在辨识人的面部表情方面的特点。

答案:作比较 突出害羞的孩子难以辨识别人的面部表情而导致害羞的特点。5.第①段中写道:“害羞者似乎就成了异类。”他们真的是异类吗?为什么?请根据文章内容谈谈你的看法。

答:____________________________________________

【解析】此题考查对说明内容的灵活运用能力。先要表明观点;然后再次通读课文,从文中提取相关信息,分条列举这些信息作为论据来支撑自己的观点。

答案:不是,因为害羞是有先天原因的,不是害羞者的错;害羞也是可以改变的;害羞者有自己的优势。1.本文的说明对象是什么?试用简洁的语言概括本文的说明内容。

答:_____________________________________________

【解析】第一问先弄清是事物说明文还是事理说明文再思考作答;第二问根据各段的内容概括回答。

答案:瘦肉精。本文先说明什么是“瘦肉精”,再说明“瘦肉精”的发现、引入、使用与禁止。(意思相近即可)2.任意列举文中所运用的一种说明方法,并指出其在文中的作用。

答:____________________________________________

【解析】常用的说明方法有举例子、列数字、打比方、作比较、下定义、作诠释等,概括文中语句特点确定其所用说明方法及其作用。答案:示例一:列数字。如:“目前全国有生猪养殖场户6 000多万个,其中年出栏500头以上的只占约30%,大部分是小猪场、散户养,监管难度大,违法成本低。”具体准确地说明了生产经营高度分散。

示例二:作诠释。如:“‘瘦肉精’是个什么东西?学名叫β—肾上腺能受体激动剂类化合物,包括盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等十几种物质。”具体准确地解释了“瘦肉精”所包含的物质。(能说明一种说明方法及作用即可)1. 选文第④段中加点的“这种随机性”指代选文中加曲线的A、B、C中的_______________句(只填字母),其理由是______________________________________________

答案:B (理由:)B句中的“何时何地,有什么样的强度” 即“这种随机性”;A句指地震分布的规律性;C句指平均每年发生的地震次数。 2.第④语段中画横线的句子运用了哪些说明方法?有何作用?

答:___________________________________________

【解析】此题考查对说明方法及其作用的把握。从文中判断语句运用了举例子、列数字、作比较的说明方法。运用这些说明方法是为了说明地震的随机性,没有规律可言。

答案:运用了举例子、列数字、作比较的说明方法。其作用是:运用这些说明方法说明了地震是随机性的,没有一定的规律,或说明2010年以来,地震算不上频繁。3.综合全文信息,结合你的思考,在下面横线上为选文补写一段议论性文字,作为文章的第⑤语段,要求先明确表述观点,然后进行简要阐述。(80字左右)。

答:____________________________________________

【解析】此题为开放性题目。首先表明自己的观点态度,然后综合全文信息阐述观点,语言要流畅。

答案:“2012末世论”的观点是错误的(或:近年来地震频发并不能证明2012年就是世界末日),因为地震的发生,有一定规律可循,但至今人类还没有弄清地震产生的机制和原理,地震具有很大的随机性,是地壳自然运动的结果,地震频发是正常的。1.文章第①段从日本大地震产生的垃圾岛写起,有何用意。

答:____________________________________________

【解析】此题考查对文段作用的把握。文章的首段一般有引出下文、激发读者兴趣的作用。

答案:引出海洋垃圾的话题,激发读者阅读兴趣。2.结合上下文,分别指出下列句子中加点部分的作用。

(1)到现在为止,还没有发现任何单元有泄漏和污染海水的情况。

答:_____________________________________________

(2)太平洋上漂浮着一个巨大的“太平洋垃圾岛”,

其面积有两个美国得克萨斯州那么大。

答:_____________________________________________【解析】此题考查对语句作用的把握。第(1)句分析加点的词语的限定作用,体会语言的准确性。第(2)句结合作比较的说明方法体会语言的形象性。

答案:(1)“到现在为止”,限制了时间,准确地说明了没有发现任何单元有泄漏和污染海水的现象只是现在的运行状况,并不表示以后一定不会发生。

(2)运用了作比较的说明方法,具体地介绍了“太平洋垃圾岛”面积之大,海上漂浮的垃圾之多,使读者对“太平洋垃圾岛”的印象更直观、更清晰。3. 请用简洁的语言说明第⑤段中新加坡建造人工岛屿的具体步骤。(限60字以内)

答:____________________________________________

【解析】此题考查对说明内容的把握。细读第⑤段,把握说明的内容,综合句意,理清层次,概括作答。

答案:建长堤,分单元;抽干海水,排放塑料膜;倾倒并密封垃圾;定期检测;反复地铺沙种草掩埋垃圾;栽种植物。4. 根据文章内容和链接材料,就垃圾问题进行探究,写出你的两点发现。

答:___________________________________________

答案(示例):(1)我国城市面临严重的生活垃圾问题,加强环保教育刻不容缓;(2)海洋面临着人类生活垃圾的威胁;(3)发达国家在处理垃圾问题方面有各自成熟的技术。 【文体知识链接】

1.概念

是以说明为主要表达方式,客观地说明事物的一种文体。或介绍事物的状态、性质、功能;或阐明事理,目的是给人以知识。

2.分类

(1)从说明对象的角度:事物性说明文、事理性说明文。

(2)从说明文语言特征的角度:平实的说明文、生动的说明文。 【解题思路点拨】

考点一:说明对象

考查类型:直接让学生回答:“这篇文章(或文段)的说明对象是什么?”

对策:事物说明文一般标题就是说明的对象;事理说明文找准开头结尾的总结句。因为说明对象是一篇文章所要介绍的事物或事理,一般是一个名词或名词短语,可以从两个方面入手:一看文题,二看首尾段。事物说明文指出被说明事物即可。事理说明文指出说明内容,形成一个短语:介绍了……的……(对象加内容)。 考点二:说明对象的特征

考查类型1:直接找出说明事物特征的句子。

对策:看题目;在首段中找;抓关键词句(比如:运用了说明方法的语句、中心句)。

考查类型2:概括说明事物的特征。

对策:分析文章结构,抓中心句及连接词如“首先、其次、还、也、此外”等词语。 考点三:说明顺序

考查类型:本文使用了什么说明顺序?有何作用?

对策:了解三种说明顺序:(1)空间顺序:说明事物的形状、构造,如上下、远近、左右、内外、东西南北中等。(2)时间顺序:说明事物的发展变化。(3)逻辑顺序:说明事理,多说明事物之间的内在联系。逻辑顺序具体可分为:主—次、原因—结果、现象—本质、特征—用途、一般—个别、概括—具体、整体—局部。 答题格式:本文使用了……的说明顺序,对……加以说明,使说明更有条理性。(第一空应该填具体的说明顺序,第二空应该填写具体的事物名称或说明的事理。如果是事理性说明文,但又不能准确表述,可用“事理”、“科学事理”等模糊性的语言表述。) 考点四:说明方法

考查类型1:直接让考生回答文章或段落的说明方法。

对策:了解常见的说明方法(举例子、分类别、下定义、作诠释、打比方、列数字、列图表、摹状貌、引用说明)的主要特点,然后根据文段内容分析判断。

考查类型2:文章某段或某句运用何种说明方法,简要说明它的作用。 对策:找出运用的说明方法,再根据下列说明方法的作用具体回答。(1)举例子:具体真切地说明了事物的××特点。(2)分类别:条理清楚地说明了事物的××特点。对事物的特征(或事理)分门别类加以说明,使说明更有条理性。(3)打比方:生动形象地说明该事物的××特点,增强了文章的趣味性。(4)列数字:具体而准确地说明该事物的××特点,使说明更有说服力。(5)作比较:突出强调了被说明对象的××特点(地位、影响等)。(6)下定义:用简明科学的语言对说明的对象(或科学事理)加以揭

示,从而更科学、更本质、更概括地揭示事物的特征(或事

理)。(7)列图表:直观形象地说明了事物的××特点。

(8)摹状貌:对事物的特征(或事理)加以形象化的描摹,

使说明更具体、更生动、更形象。(9)作诠释:对事物的

特征(或事理)加以具体的解释说明,使说明更通俗易懂。 (10)引用说明:引用说明有以下几种形式———引用具体的事例(作用同举例子);引用具体的数据(作用同列数字);引用名言、格言、谚语,作用是使说明更有说服力;引用神话传说、新闻报道、谜语、轶事趣闻等,作用是增强说明的趣味性(引用说明在文章开头,还起到引出说明对象的作用)。 考点五:说明语言

考查类型1:对整篇文章语言的品析。

对策:一般从两个角度谈:准确;形象生动或简明平实。一定要结合文章具体内容谈。

答题格式:这篇文章充分体现了说明文语言准确(或:生动形象、简明平实)的特点,如“……”一句,就准确(或:生动形象、简明平实)地说明了事物“……”的特征(或:事理)。 考查类型2:对具体句、词的评析。如①加点字词有何作用?②能否替换为另一个词语?③加点词语能否删去?

对策:这种题目往往要结合说明文语言的准确性(有时是体现语言生动性)的特点答题。第②种题型还要在答题中比较二者的区别。第③种题型还要加上“删去后不符合人们认识客观事物的规律或与客观事实不符合”之类的表述。 考点六:写法分析

考查类型:分析语段的作用;体会文章的写法。

策略:(1)从结构、内容等方面入手,视情况回答引

出下文、承上启下、总结全文(或前文)等。(2)结合说

明方法谈。这篇文章主要运用了××的说明方法,说明了

××(内容:事物特征或事理),使说明××(作用:参考

前面说明方法,明确其作用)。(3)结合修辞手法谈。这

是一篇生动的说明文,大量地使用了各种修辞手法,说明了××(内容),使文章的说明形象生动。(4)结合表达

方式谈。这篇文章综合运用多种表达方式,除了说明外,还

有××(从“记叙、描写、说明、议论”中根据内容选

择),如××(具体举例),就是××(表达方式)的运

用,使说明更具体、更形象(或充满感情)。