苏教版(2019)高中数学必修第二册 《两角和与差的余弦》精品课件(共14张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版(2019)高中数学必修第二册 《两角和与差的余弦》精品课件(共14张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-11 21:13:43 | ||

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

苏教版同步教材精品课件

10.1.1两角和与差的余弦

创设情境,引入课题

问题1:我们已经学习了向量的数量积,你们能说说向量数量积的相关知识吗

(1)

(2),则;

(3)思考:如果角α的终边与单位圆相交于点P ,点P的坐标能否用角α的三角函数值表示?怎样表示

——提问学生,教师用幻灯片逐一展示结果.

练习:已知 ,你能用两种不同的方法计算吗

设计意图:通过复习使学生熟悉基础知识,特别是用角的正、余弦表示特殊点的坐标,为新课的推进做准备.通过创设问题情境,自然流畅地提出问题,揭示课题,引发学生思考,使学生目标明确,迅速进入角色.

自主探究,引发思考

问题2:我们已经知道等特殊角的三角函数值,那么不查表如何求诸如的值呢

设问:(1) 与是否相等

(2) 是否相等

设计意图:提出由特殊角的三角函数值转化为一般情况后的求解问题,并给出类似数的运算中的去括号法则,判断结果是否相等,让学生思考,符合学生的认知规律.

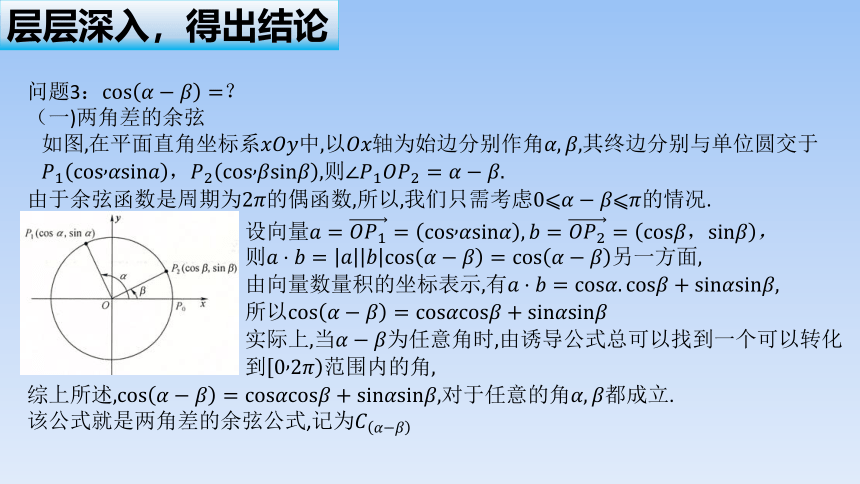

层层深入,得出结论

问题3:?

(一)两角差的余弦

的情况.

,

都成立.

该公式就是两角差的余弦公式,记为

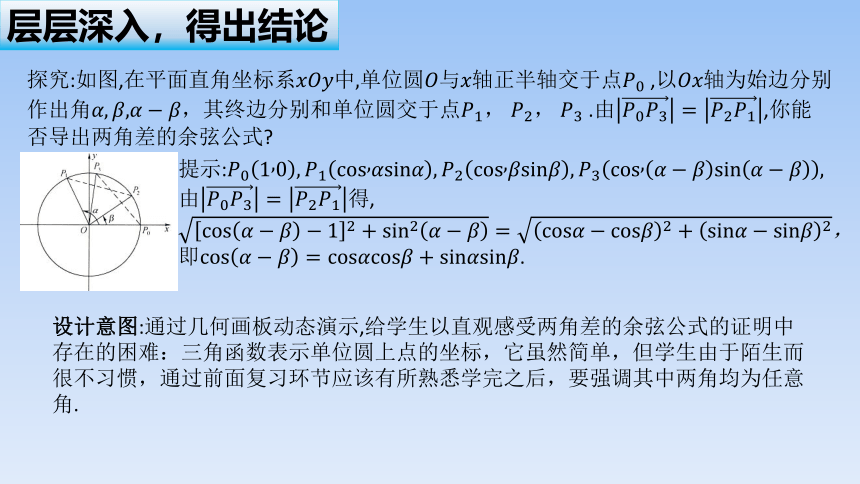

层层深入,得出结论

探究:如图,在平面直角坐标系 ,以轴为始边分别作出角,其终边分别和单位圆交于点, , .由,你能否导出两角差的余弦公式

提示:

由得,

,

即.

设计意图:通过几何画板动态演示,给学生以直观感受两角差的余弦公式的证明中存在的困难:三角函数表示单位圆上点的坐标,它虽然简单,但学生由于陌生而很不习惯,通过前面复习环节应该有所熟悉学完之后,要强调其中两角均为任意角.

层层深入,得出结论

问题4:根据两角差的余弦公式,猜猜: ?

提示:令

(二)两角和的余弦公式在两角差的余弦公式中,用

公式就是两角和的余弦公式,记为

教师提问:用属于还原法,这种方法体现在图形上具有什么几何意义呢 你能直接利用向量的数量积推导出两角和的余弦公式吗 试一试!

结论:两角和与差的余弦公式:

注:1.公式中两边的符号正好相反(一正一负).

设计意图:让学生注意观察、对比两角和与差的余弦公式中正弦、余弦的顺序、角的顺序关系,培养学生的观察能力,并通过观察体会公式的对称美.小结以口诀概括两角和与差的三角函数关系式,既体现了公式的本质特征,又朗朗上口,便于记忆,有助于学生更好地掌握本节课的内容.

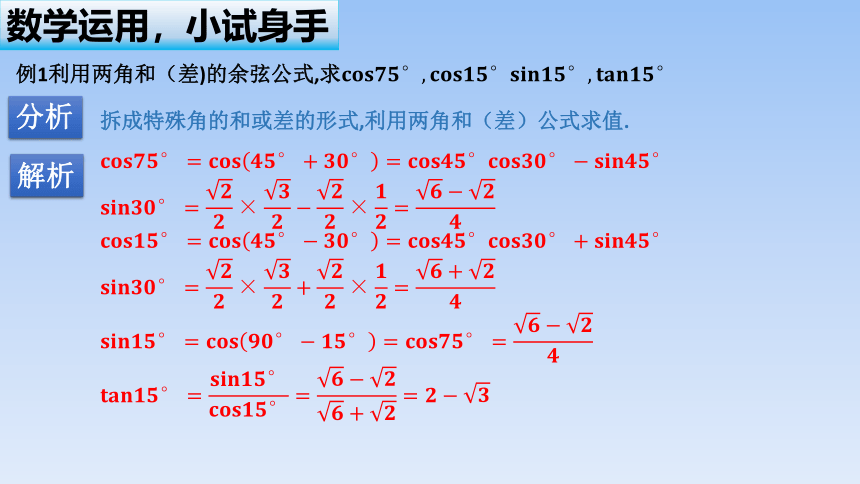

数学运用,小试身手

例1利用两角和(差)的余弦公式,求

分析

拆成特殊角的和或差的形式,利用两角和(差)公式求值.

解析

数学运用,小试身手

设计意图:例1的作用一方面让学生熟练两角和与差的余弦公式,另一方面也向学生展示了公式的一种实际应用价值,即:将非特殊角转化为特殊角的和与差.

变式训练1 求值:

(

(

解析

(1)原式

(2)原式

(3)原式

设计意图:课内练习在例题的基础上进一步强化练习,逆用公式,有助于学生熟悉公式,加深学生对公式的理解和认识.

数学运用,小试身手

例1利用两角和(差)的余弦公式,求

分析

的值,应先计算

由

又由

由两角和的余弦公式得

点评:注意角所在的象限,也就是相应三角函数值的符号问题.

解析

设计意图:例2的目的在于熟悉公式,同时对同角三角函数关系、三角函数在各象限符号的判断有复习的作用,其难度不是很大,在复习了公式之后,学生应当能够完成

数学运用,小试身手

变式训练2 已知 求的值.

由,得

由,得

故

解析

设计意图:课内练习在例题的基础上进一步强化练习,有助于学生熟悉公式,加深学生对公式的理解和认识,回馈教学效果.

数学运用,小试身手

例3已知

分析

由题意知

故

所以

解析

设计意图:本例题对本节课所学知识方法的考查要求较高,能力较强的学生能够完成,体现了“问题必须略高于学生现有知识水平”的原则.本题巧妙结合角的构造,综合运用了差角的余弦公式、平方关系公式及三角函数在各象限符号的判断,有助于学生进一步强化对公式的理解和认识,增加教学效果,提升逻辑推理和数学运算核心素养.

数学运用,小试身手

变式训练3 已知的值.

由题意知是锐角,

解析

设计意图:在例3的基础上强化和角的余弦公式,全面对本节内容进行强化.

学习体会,互相分享

让学生谈谈自己在本节课上的收获和体会.

提示:(1)

(2)运用公式时注意角的范围、三角函数值的正负,注意前后知识间的联系;

(3)学完后能解决的问题.

布置作业

1.学生独立完成教材第50页例1的证明.

2.教材第51页练习第1,2,3,4,5,6题.

3探究:知道了也有类似的规律吗?

设计意图:综合练习巩固提高,更为下节的学习内容打下基础,同时留给学生课后自主探究,这样既使学生掌握基础知识,又使学有余力的学生有所提高.

苏教版同步教材精品课件

10.1.1两角和与差的余弦

创设情境,引入课题

问题1:我们已经学习了向量的数量积,你们能说说向量数量积的相关知识吗

(1)

(2),则;

(3)思考:如果角α的终边与单位圆相交于点P ,点P的坐标能否用角α的三角函数值表示?怎样表示

——提问学生,教师用幻灯片逐一展示结果.

练习:已知 ,你能用两种不同的方法计算吗

设计意图:通过复习使学生熟悉基础知识,特别是用角的正、余弦表示特殊点的坐标,为新课的推进做准备.通过创设问题情境,自然流畅地提出问题,揭示课题,引发学生思考,使学生目标明确,迅速进入角色.

自主探究,引发思考

问题2:我们已经知道等特殊角的三角函数值,那么不查表如何求诸如的值呢

设问:(1) 与是否相等

(2) 是否相等

设计意图:提出由特殊角的三角函数值转化为一般情况后的求解问题,并给出类似数的运算中的去括号法则,判断结果是否相等,让学生思考,符合学生的认知规律.

层层深入,得出结论

问题3:?

(一)两角差的余弦

的情况.

,

都成立.

该公式就是两角差的余弦公式,记为

层层深入,得出结论

探究:如图,在平面直角坐标系 ,以轴为始边分别作出角,其终边分别和单位圆交于点, , .由,你能否导出两角差的余弦公式

提示:

由得,

,

即.

设计意图:通过几何画板动态演示,给学生以直观感受两角差的余弦公式的证明中存在的困难:三角函数表示单位圆上点的坐标,它虽然简单,但学生由于陌生而很不习惯,通过前面复习环节应该有所熟悉学完之后,要强调其中两角均为任意角.

层层深入,得出结论

问题4:根据两角差的余弦公式,猜猜: ?

提示:令

(二)两角和的余弦公式在两角差的余弦公式中,用

公式就是两角和的余弦公式,记为

教师提问:用属于还原法,这种方法体现在图形上具有什么几何意义呢 你能直接利用向量的数量积推导出两角和的余弦公式吗 试一试!

结论:两角和与差的余弦公式:

注:1.公式中两边的符号正好相反(一正一负).

设计意图:让学生注意观察、对比两角和与差的余弦公式中正弦、余弦的顺序、角的顺序关系,培养学生的观察能力,并通过观察体会公式的对称美.小结以口诀概括两角和与差的三角函数关系式,既体现了公式的本质特征,又朗朗上口,便于记忆,有助于学生更好地掌握本节课的内容.

数学运用,小试身手

例1利用两角和(差)的余弦公式,求

分析

拆成特殊角的和或差的形式,利用两角和(差)公式求值.

解析

数学运用,小试身手

设计意图:例1的作用一方面让学生熟练两角和与差的余弦公式,另一方面也向学生展示了公式的一种实际应用价值,即:将非特殊角转化为特殊角的和与差.

变式训练1 求值:

(

(

解析

(1)原式

(2)原式

(3)原式

设计意图:课内练习在例题的基础上进一步强化练习,逆用公式,有助于学生熟悉公式,加深学生对公式的理解和认识.

数学运用,小试身手

例1利用两角和(差)的余弦公式,求

分析

的值,应先计算

由

又由

由两角和的余弦公式得

点评:注意角所在的象限,也就是相应三角函数值的符号问题.

解析

设计意图:例2的目的在于熟悉公式,同时对同角三角函数关系、三角函数在各象限符号的判断有复习的作用,其难度不是很大,在复习了公式之后,学生应当能够完成

数学运用,小试身手

变式训练2 已知 求的值.

由,得

由,得

故

解析

设计意图:课内练习在例题的基础上进一步强化练习,有助于学生熟悉公式,加深学生对公式的理解和认识,回馈教学效果.

数学运用,小试身手

例3已知

分析

由题意知

故

所以

解析

设计意图:本例题对本节课所学知识方法的考查要求较高,能力较强的学生能够完成,体现了“问题必须略高于学生现有知识水平”的原则.本题巧妙结合角的构造,综合运用了差角的余弦公式、平方关系公式及三角函数在各象限符号的判断,有助于学生进一步强化对公式的理解和认识,增加教学效果,提升逻辑推理和数学运算核心素养.

数学运用,小试身手

变式训练3 已知的值.

由题意知是锐角,

解析

设计意图:在例3的基础上强化和角的余弦公式,全面对本节内容进行强化.

学习体会,互相分享

让学生谈谈自己在本节课上的收获和体会.

提示:(1)

(2)运用公式时注意角的范围、三角函数值的正负,注意前后知识间的联系;

(3)学完后能解决的问题.

布置作业

1.学生独立完成教材第50页例1的证明.

2.教材第51页练习第1,2,3,4,5,6题.

3探究:知道了也有类似的规律吗?

设计意图:综合练习巩固提高,更为下节的学习内容打下基础,同时留给学生课后自主探究,这样既使学生掌握基础知识,又使学有余力的学生有所提高.

同课章节目录

- 第9章 平面向量

- 9.1 向量概念

- 9.2 向量运算

- 9.3 向量基本定理及坐标表示

- 9.4 向量应用

- 第10章 三角恒等变换

- 10.1 两角和与差的三角函数

- 10.2 二倍角的三角函数

- 10.3 几个三角恒等式

- 第11章 解三角形

- 11.1 余弦定理

- 11.2 正弦定理

- 11.3 余弦定理、正弦定理的应用

- 第12章 复数

- 12.1 复数的概念

- 12.2 复数的运算

- 12.3 复数的几何意义

- 12.4 复数的三角形式

- 第13章 立体几何初步

- 13.1 基本立体图形

- 13.2 基本图形位置关系

- 13.3 空间图形的表面积和体积

- 第14章 统计

- 14.1 获取数据的基本途径及相关概念

- 14.2 抽样

- 14.3 统计图表

- 14.4 用样本估计总体

- 第15章 概率

- 15.1 随机事件和样本空间

- 15.2 随机事件的概率

- 15.3 互斥事件和独立事件