第24课 人民解放战争的胜利 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第24课 人民解放战争的胜利 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-11 16:34:19 | ||

图片预览

文档简介

课型 新授课 课题 第24课人民解放战争的胜利 课时 1

教材分析 本课主要内容有解放区的土地改革、三大战役和南京解放。;两目之间因果相联,人民解放战争是国共两党的最后决战,也是中国新民主主义革命迅速走向胜利的阶段。解放区的土地改革为解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。在广大人民的支持下,人民解放军屡战屡胜,获得了解放战争的胜利。人民解放战争的胜利,为中华人民共和国的成立打下坚实的基础,在中国近代史上起着承上启下的作用。

学情分析 人民解放战争的胜利,为中华人民共和国的建立奠定了基础,是中国近代史上的重要历史,事件。是需要学生铭记并体会共产党得道者多助的奋斗过程。其距离学生的实际生活较近,学习过程中可以以史料实证素养培养学生论从史出的历史观,也可运用多类史料和地图加深学生对人民解放战争取得胜利原因的理解。

课标要求 知道解放区的土地改革,了解刘邓大军千里跃进大别山的史实,知道辽沈、淮海、平静三大战役和南京解放,简析国民党南京政权覆亡和人民解放战争取得胜利的原因。

教学目标 核心素养:历史学科五大核心素养分别是唯物史观、史料实证、历史解释、时空观念和家国情怀。本课教学主要运用自主学习、史料讨论探究的教学方式,进行问题探究教学,以此培养学生史料实证、历史解释的核心素养。

史料实证:通过有关土地改革的文件、图片及影音资料,还原历史史实,引导学生掌握土地改革的内容和意义。

历史解释:结合教材及史料,对解放区的土地改革、三大战役及南京解放等历史史实进行再认识。

唯物史观:结合《三大战役示意图》《淮海战役人民支前统计表》等材料,客观分析人民解放战争取得胜利的原因,学习“论从史出,史论结合”的历史思维方法。

时空观念:依据《三大战役示意图》,明确人民解放战争中进行战略反攻的三大战役,加强历史学习中的时空观念。

家国情怀:通过学习三大战役的胜利,使学生认识到中华人民共和国的建立是无数先烈用鲜血和生命换来的,渗透爱国主义教育;通过学习新民主主义革命的胜利,使学生认识到没有共产党就没有新中国。

教学重难点 重点:解放区的土地改革、三大战役和南京解放

难点:人民解放战争取得胜利的原因

教学方法 讲解法、讲述法、图表示意教学法、谈话法和讨论教学法

学习方法 读图法和分析法

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图 二次备课

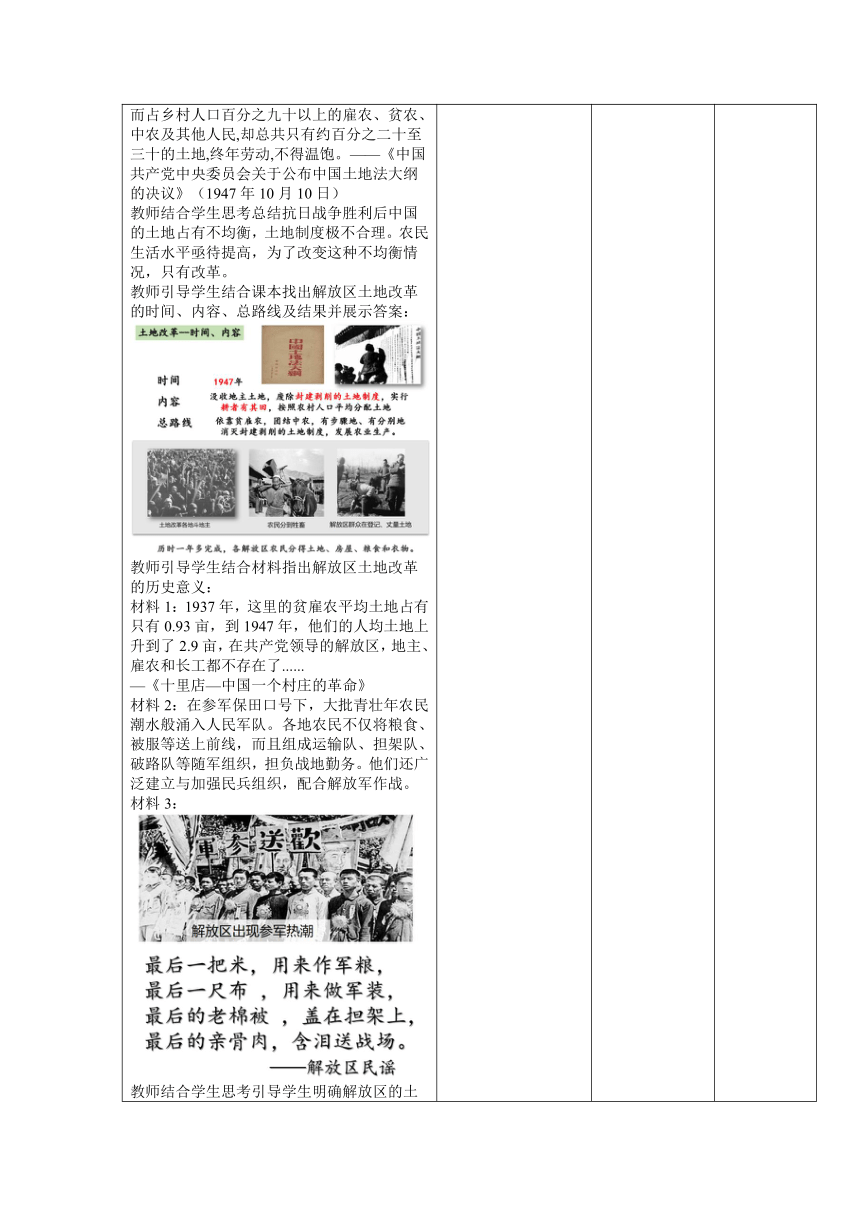

一、课堂导入 教师展示《七律·人民解放军占领南京》的诗与作者: 教师讲述:这首诗是毛泽东同志在1949年4月23日渡江战役后写的,渡江战役是怎样发起的,渡江之前广大地区是如何解放的?下面我们学习第24课 《人民解放战争的胜利》 二、展示课题: 《人民解放战争的胜利》 展示核心素养目标: 史料实证:通过有关土地改革的文件、图片及影音资料,还原历史史实,引导学生掌握土地改革的内容和意义。 历史解释:结合教材及史料,对解放区的土地改革、三大战役及南京解放等历史史实进行再认识。 时空观念:依据《三大战役示意图》,明确人民解放战争中进行战略反攻的三大战役,加强历史学习中的时空观念。 唯物史观:依据《三大战役示意图》,明确人民解放战争中进行战略反攻的三大战役,加强历史学习中的时空观念。 5.家国情怀:通过学习三大战役的胜利,使学生认识到中华人民共和国的建立是无数先烈用鲜血和生命换来的,渗透爱国主义教育;通过学习新民主主义革命的胜利,使学生认识到没有共产党就没有新中国。 四、讲授新课: (一)解放区的土地改革 教师展示图片,引导学生思考问题: 教师引导学生结合图片思考这分别是何时的土地政策?发生了什么变化? 教师结合学生回答归纳土地政策在抗战时期与抗战胜利后发生了变化,即抗战胜利后,将抗战时期的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策。 教师过渡:土地政策的转变一般是因为土地政策的不合理,那就请同学们结合老师展示的课本115页材料思考当时中国的土地制度存在什么问题?农民的生活情况如何? 教师展示材料: 中国的土地制度极不合理。就一般情况来说,占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十至八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十至三十的土地,终年劳动,不得温饱。——《中国共产党中央委员会关于公布中国土地法大纲的决议》(1947年10月10日) 教师结合学生思考总结抗日战争胜利后中国的土地占有不均衡,土地制度极不合理。农民生活水平亟待提高,为了改变这种不均衡情况,只有改革。 教师引导学生结合课本找出解放区土地改革的时间、内容、总路线及结果并展示答案: 教师引导学生结合材料指出解放区土地改革的历史意义: 材料1:1937年,这里的贫雇农平均土地占有只有0.93亩,到1947年,他们的人均土地上升到了2.9亩,在共产党领导的解放区,地主、雇农和长工都不存在了...... —《十里店—中国一个村庄的革命》 材料2:在参军保田口号下,大批青壮年农民潮水般涌入人民军队。各地农民不仅将粮食、被服等送上前线,而且组成运输队、担架队、破路队等随军组织,担负战地勤务。他们还广泛建立与加强民兵组织,配合解放军作战。 材料3: 教师结合学生思考引导学生明确解放区的土地改革使得农村的阶级关系和土地占有状况发生根本性变化,为人民解放战争取得胜利提供了人力、物力保障。 教师过渡:在解放区土地改革进行的如火如荼的时候,人民解放军反抗战争的步伐并没有停滞不前,我们一起结合材料明确拉开解放军战略反攻的标志性事件是什么呢? (二)三大战役和南京解放 教师展示材料: “蒋介石两个拳头一伸, 胸膛就露出来了。我们要对准胸膛插上一刀,插入他们的心脏” -----毛泽东 教师引导学生结合材料思考人民解放军为什么选择向大别山挺进? 教师结合学生回答引导学生明确大别山地处武汉和南京正中间,控制住大别山就意味着西可取武汉;东可取南京,为战争的胜利赢得可能性。 教师引导学生结合课本自主标注出刘邓大军千里挺进大别山的时间、领导人、军队和意义,并展示答案: 教师结合刘邓大军千里挺进大别山的历史意义结合国共的力量对比明确战略反攻的时机已经到来,出示三大战役的概况,并结合材料讲述三大战役的战斗过程: 教师结合地图与材料讲解1948年9月—11月的辽沈战役: 材料1:东北野战军到1948年8月,总兵力已达103万人。国军东北兵力50万。东北国民党军队孤立分散,补给困难,是战是守举棋不定。 材料2:东北地区97%的土地和86%的人口已解放,土改基本完成,解放区得到巩固,工农业生产尤其是军工生产有了较快发展,人力物力比较充足,已经对国民党军形成局部优势。胜利后可挥师入关,有利于华北、华东作战;还能以东北的工业支援全局。 教师结合地图与材料讲解1948年11月—1949年1月的平津战役与淮海战役: 教师引导学生回顾所学知识思考中共中央为什么采取和平解放北平? 教师结合学生回答归纳总结一方面是保护北平城市和文物;另一方面是和平解放能减少人民伤亡,是人心所向。 教师展示图表引导学生明确三大战役后国共的情况对比: 教师结合学生思考和图表数据指出三大战役后,不管是军队人数还是军队士气,人民解放军都远胜国民党军队…… 教师过渡:三大战役后人民解放军在面对是继续向前还是满足现状做出了怎样的选择呢?我们一起来学习七届二中全会和南京解放。 教师引导学生结合课本117页的相关史事,自主备注出七届二中全会的时间、地点、目的和内容并展示答案: 教师讲述七届二中全会后,人民解放军百万雄师兵分三路,横渡长江,占领南京,结束了国民党在大陆的统治。国民党残余势力退往台湾。 教师引导学生结合课本内容和展示材料,以小组为单位合作探究人民解放战争取得胜利的原因: 材料: 材料一:万急,延安毛泽东先生勋鉴:倭寇投降,世界永久和平局面,可期实现,举凡国际国内各种重要问题,亟待解决。特请先生克日惠临陪都,共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾,临电不胜迫切悬盼之至。 ——蒋介石给毛泽东的电报 材料二:解放区真正实现了耕者有其田,农民踊跃参军。人民解放军的总兵力也由战前的120万增加到195万,在战场上逐渐占据了主动。为此,中共中央做出了人民解放军变战略防御为战略进攻的决策。 材料三: 解放战争(1946.7—1950.6) 国共军队人员损失统计表 教师结合学生探究成果归纳总结:人民解放战争取得胜利的原因其一是中国共产党的正确领导;其二是实行土地改革,激发农民积极性 ;其三是人民群众的大力支持;作战方针明确,人民解放军英勇作战。 课堂小结: 教师结合板书进行课堂小结。 随堂练习: 1.1948年9月,人民解放军首先发起哪次战役,解放了东北全境( ) 辽沈战役 B.平津战役 C.渡江战役 D.淮海战役 2.1948年冬,陈毅赋诗《淮海前线见闻》:“几十万,民工走不通。骏马高车送粮食,随军旋转逐西东。前线争立功。……”从材料中可以看出( ) A.人民解放军以徐州为中心同国民党主力决战 B.人民群众为淮海战役的胜利做出了巨大贡献 C.华东与东北解放军合力进行了淮海战役 D.淮海战役的胜利奠定了解放黄河以南各省的基础 3. 为了加快解放战争的胜利进程,中共中央抓住时机,作出战略决战的决策。为此1948年9月至1949年1月人民解放军先后发动了( ) ①辽沈战役 ②淮海战役 ③平津战役 ④渡江战役 A. ①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④ 学生思考问题并回答 学生明确课题 齐读核心素养目标 1.分析材料,学生明确解放区进行土地改革的背景和历史意义。 2.结合教材与教师的讲解,明确解放区土地改革的概况。 结合教材及教师讲述,学生明确战略反攻的标志性事件; 结合地图与材料与教师的讲解,明确三大战役的概况,思考中共中央为什么和平解放北平。 3.自主学习七届二中全会召开的内容。 结合教材与材料,探究人民解放取得胜利的原因。 自主完成随堂练习检测 激起学生的求知欲,以时空观念讲述本课学习的社会背景,进入本课学习的情境。 使学生明确课题 掌握本课的学习方式和学习内容,把握重难点。 结合地图与文字史料,联系课内外知识,学会概括及分析问题能力,加强史料实证和唯物史观素养的培养。 引导学生刘邓大军千里跃进大别山和三大战役的历史史实,增强历史解释核心素养的培养。 结合与文字史料,联系课内外知识,学会概括及分析问题能力,加强唯物史观的史学素养。 随堂检测学生对于本课知识的理解程度。

板书设计 第24课:人民解放战争的胜利

教学反思

教材分析 本课主要内容有解放区的土地改革、三大战役和南京解放。;两目之间因果相联,人民解放战争是国共两党的最后决战,也是中国新民主主义革命迅速走向胜利的阶段。解放区的土地改革为解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。在广大人民的支持下,人民解放军屡战屡胜,获得了解放战争的胜利。人民解放战争的胜利,为中华人民共和国的成立打下坚实的基础,在中国近代史上起着承上启下的作用。

学情分析 人民解放战争的胜利,为中华人民共和国的建立奠定了基础,是中国近代史上的重要历史,事件。是需要学生铭记并体会共产党得道者多助的奋斗过程。其距离学生的实际生活较近,学习过程中可以以史料实证素养培养学生论从史出的历史观,也可运用多类史料和地图加深学生对人民解放战争取得胜利原因的理解。

课标要求 知道解放区的土地改革,了解刘邓大军千里跃进大别山的史实,知道辽沈、淮海、平静三大战役和南京解放,简析国民党南京政权覆亡和人民解放战争取得胜利的原因。

教学目标 核心素养:历史学科五大核心素养分别是唯物史观、史料实证、历史解释、时空观念和家国情怀。本课教学主要运用自主学习、史料讨论探究的教学方式,进行问题探究教学,以此培养学生史料实证、历史解释的核心素养。

史料实证:通过有关土地改革的文件、图片及影音资料,还原历史史实,引导学生掌握土地改革的内容和意义。

历史解释:结合教材及史料,对解放区的土地改革、三大战役及南京解放等历史史实进行再认识。

唯物史观:结合《三大战役示意图》《淮海战役人民支前统计表》等材料,客观分析人民解放战争取得胜利的原因,学习“论从史出,史论结合”的历史思维方法。

时空观念:依据《三大战役示意图》,明确人民解放战争中进行战略反攻的三大战役,加强历史学习中的时空观念。

家国情怀:通过学习三大战役的胜利,使学生认识到中华人民共和国的建立是无数先烈用鲜血和生命换来的,渗透爱国主义教育;通过学习新民主主义革命的胜利,使学生认识到没有共产党就没有新中国。

教学重难点 重点:解放区的土地改革、三大战役和南京解放

难点:人民解放战争取得胜利的原因

教学方法 讲解法、讲述法、图表示意教学法、谈话法和讨论教学法

学习方法 读图法和分析法

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图 二次备课

一、课堂导入 教师展示《七律·人民解放军占领南京》的诗与作者: 教师讲述:这首诗是毛泽东同志在1949年4月23日渡江战役后写的,渡江战役是怎样发起的,渡江之前广大地区是如何解放的?下面我们学习第24课 《人民解放战争的胜利》 二、展示课题: 《人民解放战争的胜利》 展示核心素养目标: 史料实证:通过有关土地改革的文件、图片及影音资料,还原历史史实,引导学生掌握土地改革的内容和意义。 历史解释:结合教材及史料,对解放区的土地改革、三大战役及南京解放等历史史实进行再认识。 时空观念:依据《三大战役示意图》,明确人民解放战争中进行战略反攻的三大战役,加强历史学习中的时空观念。 唯物史观:依据《三大战役示意图》,明确人民解放战争中进行战略反攻的三大战役,加强历史学习中的时空观念。 5.家国情怀:通过学习三大战役的胜利,使学生认识到中华人民共和国的建立是无数先烈用鲜血和生命换来的,渗透爱国主义教育;通过学习新民主主义革命的胜利,使学生认识到没有共产党就没有新中国。 四、讲授新课: (一)解放区的土地改革 教师展示图片,引导学生思考问题: 教师引导学生结合图片思考这分别是何时的土地政策?发生了什么变化? 教师结合学生回答归纳土地政策在抗战时期与抗战胜利后发生了变化,即抗战胜利后,将抗战时期的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策。 教师过渡:土地政策的转变一般是因为土地政策的不合理,那就请同学们结合老师展示的课本115页材料思考当时中国的土地制度存在什么问题?农民的生活情况如何? 教师展示材料: 中国的土地制度极不合理。就一般情况来说,占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十至八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十至三十的土地,终年劳动,不得温饱。——《中国共产党中央委员会关于公布中国土地法大纲的决议》(1947年10月10日) 教师结合学生思考总结抗日战争胜利后中国的土地占有不均衡,土地制度极不合理。农民生活水平亟待提高,为了改变这种不均衡情况,只有改革。 教师引导学生结合课本找出解放区土地改革的时间、内容、总路线及结果并展示答案: 教师引导学生结合材料指出解放区土地改革的历史意义: 材料1:1937年,这里的贫雇农平均土地占有只有0.93亩,到1947年,他们的人均土地上升到了2.9亩,在共产党领导的解放区,地主、雇农和长工都不存在了...... —《十里店—中国一个村庄的革命》 材料2:在参军保田口号下,大批青壮年农民潮水般涌入人民军队。各地农民不仅将粮食、被服等送上前线,而且组成运输队、担架队、破路队等随军组织,担负战地勤务。他们还广泛建立与加强民兵组织,配合解放军作战。 材料3: 教师结合学生思考引导学生明确解放区的土地改革使得农村的阶级关系和土地占有状况发生根本性变化,为人民解放战争取得胜利提供了人力、物力保障。 教师过渡:在解放区土地改革进行的如火如荼的时候,人民解放军反抗战争的步伐并没有停滞不前,我们一起结合材料明确拉开解放军战略反攻的标志性事件是什么呢? (二)三大战役和南京解放 教师展示材料: “蒋介石两个拳头一伸, 胸膛就露出来了。我们要对准胸膛插上一刀,插入他们的心脏” -----毛泽东 教师引导学生结合材料思考人民解放军为什么选择向大别山挺进? 教师结合学生回答引导学生明确大别山地处武汉和南京正中间,控制住大别山就意味着西可取武汉;东可取南京,为战争的胜利赢得可能性。 教师引导学生结合课本自主标注出刘邓大军千里挺进大别山的时间、领导人、军队和意义,并展示答案: 教师结合刘邓大军千里挺进大别山的历史意义结合国共的力量对比明确战略反攻的时机已经到来,出示三大战役的概况,并结合材料讲述三大战役的战斗过程: 教师结合地图与材料讲解1948年9月—11月的辽沈战役: 材料1:东北野战军到1948年8月,总兵力已达103万人。国军东北兵力50万。东北国民党军队孤立分散,补给困难,是战是守举棋不定。 材料2:东北地区97%的土地和86%的人口已解放,土改基本完成,解放区得到巩固,工农业生产尤其是军工生产有了较快发展,人力物力比较充足,已经对国民党军形成局部优势。胜利后可挥师入关,有利于华北、华东作战;还能以东北的工业支援全局。 教师结合地图与材料讲解1948年11月—1949年1月的平津战役与淮海战役: 教师引导学生回顾所学知识思考中共中央为什么采取和平解放北平? 教师结合学生回答归纳总结一方面是保护北平城市和文物;另一方面是和平解放能减少人民伤亡,是人心所向。 教师展示图表引导学生明确三大战役后国共的情况对比: 教师结合学生思考和图表数据指出三大战役后,不管是军队人数还是军队士气,人民解放军都远胜国民党军队…… 教师过渡:三大战役后人民解放军在面对是继续向前还是满足现状做出了怎样的选择呢?我们一起来学习七届二中全会和南京解放。 教师引导学生结合课本117页的相关史事,自主备注出七届二中全会的时间、地点、目的和内容并展示答案: 教师讲述七届二中全会后,人民解放军百万雄师兵分三路,横渡长江,占领南京,结束了国民党在大陆的统治。国民党残余势力退往台湾。 教师引导学生结合课本内容和展示材料,以小组为单位合作探究人民解放战争取得胜利的原因: 材料: 材料一:万急,延安毛泽东先生勋鉴:倭寇投降,世界永久和平局面,可期实现,举凡国际国内各种重要问题,亟待解决。特请先生克日惠临陪都,共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾,临电不胜迫切悬盼之至。 ——蒋介石给毛泽东的电报 材料二:解放区真正实现了耕者有其田,农民踊跃参军。人民解放军的总兵力也由战前的120万增加到195万,在战场上逐渐占据了主动。为此,中共中央做出了人民解放军变战略防御为战略进攻的决策。 材料三: 解放战争(1946.7—1950.6) 国共军队人员损失统计表 教师结合学生探究成果归纳总结:人民解放战争取得胜利的原因其一是中国共产党的正确领导;其二是实行土地改革,激发农民积极性 ;其三是人民群众的大力支持;作战方针明确,人民解放军英勇作战。 课堂小结: 教师结合板书进行课堂小结。 随堂练习: 1.1948年9月,人民解放军首先发起哪次战役,解放了东北全境( ) 辽沈战役 B.平津战役 C.渡江战役 D.淮海战役 2.1948年冬,陈毅赋诗《淮海前线见闻》:“几十万,民工走不通。骏马高车送粮食,随军旋转逐西东。前线争立功。……”从材料中可以看出( ) A.人民解放军以徐州为中心同国民党主力决战 B.人民群众为淮海战役的胜利做出了巨大贡献 C.华东与东北解放军合力进行了淮海战役 D.淮海战役的胜利奠定了解放黄河以南各省的基础 3. 为了加快解放战争的胜利进程,中共中央抓住时机,作出战略决战的决策。为此1948年9月至1949年1月人民解放军先后发动了( ) ①辽沈战役 ②淮海战役 ③平津战役 ④渡江战役 A. ①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④ 学生思考问题并回答 学生明确课题 齐读核心素养目标 1.分析材料,学生明确解放区进行土地改革的背景和历史意义。 2.结合教材与教师的讲解,明确解放区土地改革的概况。 结合教材及教师讲述,学生明确战略反攻的标志性事件; 结合地图与材料与教师的讲解,明确三大战役的概况,思考中共中央为什么和平解放北平。 3.自主学习七届二中全会召开的内容。 结合教材与材料,探究人民解放取得胜利的原因。 自主完成随堂练习检测 激起学生的求知欲,以时空观念讲述本课学习的社会背景,进入本课学习的情境。 使学生明确课题 掌握本课的学习方式和学习内容,把握重难点。 结合地图与文字史料,联系课内外知识,学会概括及分析问题能力,加强史料实证和唯物史观素养的培养。 引导学生刘邓大军千里跃进大别山和三大战役的历史史实,增强历史解释核心素养的培养。 结合与文字史料,联系课内外知识,学会概括及分析问题能力,加强唯物史观的史学素养。 随堂检测学生对于本课知识的理解程度。

板书设计 第24课:人民解放战争的胜利

教学反思

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹