2023届高考生物复习专题课件★★群落及其演替(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考生物复习专题课件★★群落及其演替(共50张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-12 14:25:42 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

2023届高考生物复习专题课件★★

群落及其演替

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

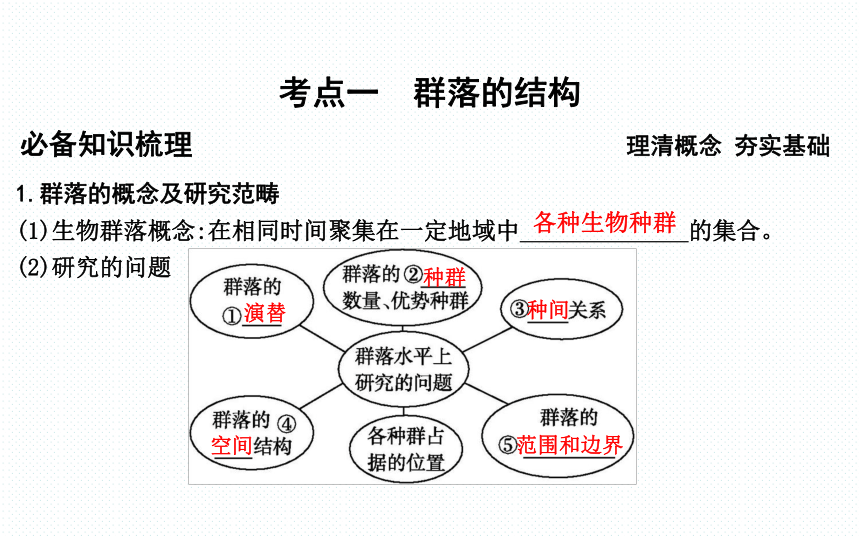

考点一 群落的结构

1.群落的概念及研究范畴

(1)生物群落概念:在相同时间聚集在一定地域中 的集合。

各种生物种群

(2)研究的问题

演替

种群

种间

空间

范围和边界

(3)基础:研究群落的基础是研究种群。

2.群落的物种组成

(1)意义:区别 的重要特征。

(2)衡量指标: ,即一个群落中的 数目。

(3)规律:不同群落的丰富度不同,一般越靠近热带地区,单位面积内的物种越

。

3.种间关系

(1)原始合作:两种生物共同生活在一起时, ,但分开后,各自 。

如海葵和寄居蟹。

不同群落

丰富度

物种

丰富

双方都受益

也能独立生活

(2)互利共生:两种生物长期共同生活在一起,相互依存, 。

如:大豆与 ;地衣(真菌和藻类共生体)。

(3)捕食:一种生物以另一种生物 的现象。

如:羊和草;狼与兔;青蛙与昆虫。

(4)寄生:一种生物从另一种生物(宿主)的体液、组织或已消化的物质中获取

并通常对宿主产生 的现象。

如:马蛔虫与马;菟丝子与大豆;噬菌体与被侵染的细菌。

(5)种间竞争:两种或更多种生物共同利用同样的有限 和 而产生的 的现象。

如:非洲狮与斑鬣狗。

彼此有利

根瘤菌

为食

营养

危害

资源

空间

相互排斥

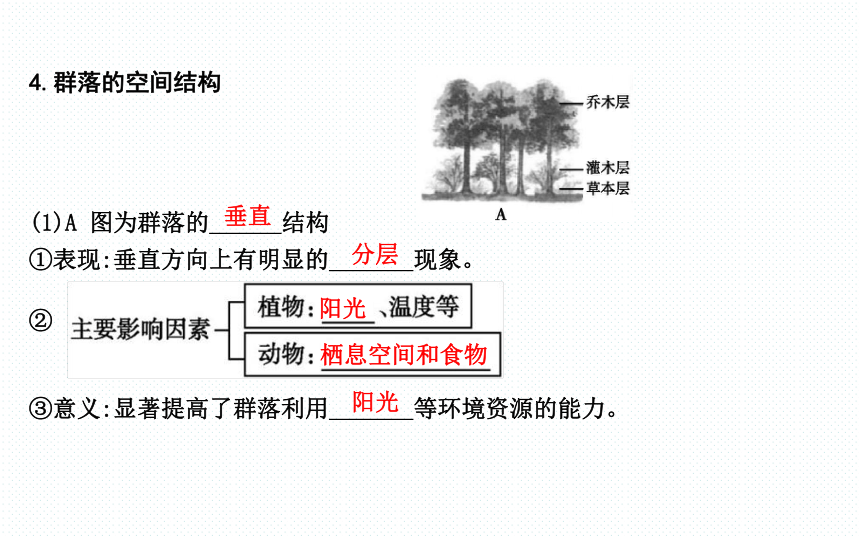

4.群落的空间结构

(1)A 图为群落的 结构

①表现:垂直方向上有明显的 现象。

②

③意义:显著提高了群落利用 等环境资源的能力。

垂直

分层

阳光

栖息空间和食物

阳光

(2)B 图为群落的 结构

①表现:水平方向上生物常呈 分布。

②影响因素:地形变化、土壤湿度和盐碱度的差异、 的不同、生物

不同以及人和动物的影响等。

5.群落的季节性

(1)现象:群落的外貌和结构随 发生有规律的变化。

(2)形成原因:由于阳光、温度和水分等随 而变化。

水平

镶嵌

光照强度

自身生长特点

季节

季节

6.生态位

(1)概念:一个物种在群落中的 ,包括所处的 .

,以及与其他物种的关系等。

(2)研究问题

动物: 以及与其他物种的关系。

植物: 等特征,以及它与其他物种的关系。

(3)意义:有利于不同生物充分利用 。

(4)形成原因:是群落中物种之间及生物与环境间 的结果。

地位或作用

空间位置,占用资源

的情况

栖息地、食物、天敌

在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度

环境资源

协同进化

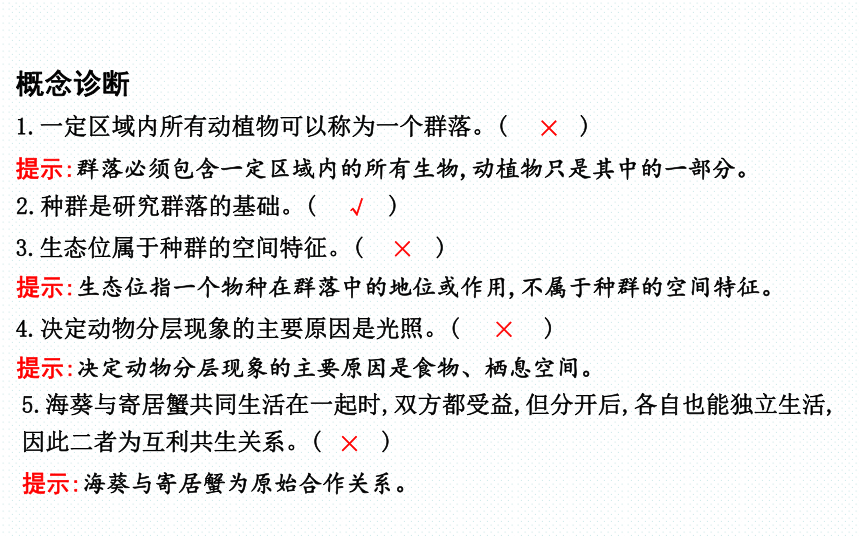

概念诊断

1.一定区域内所有动植物可以称为一个群落。( )

×

提示:群落必须包含一定区域内的所有生物,动植物只是其中的一部分。

2.种群是研究群落的基础。( )

√

3.生态位属于种群的空间特征。( )

×

提示:生态位指一个物种在群落中的地位或作用,不属于种群的空间特征。

4.决定动物分层现象的主要原因是光照。( )

×

提示:决定动物分层现象的主要原因是食物、栖息空间。

5.海葵与寄居蟹共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活,因此二者为互利共生关系。( )

×

提示:海葵与寄居蟹为原始合作关系。

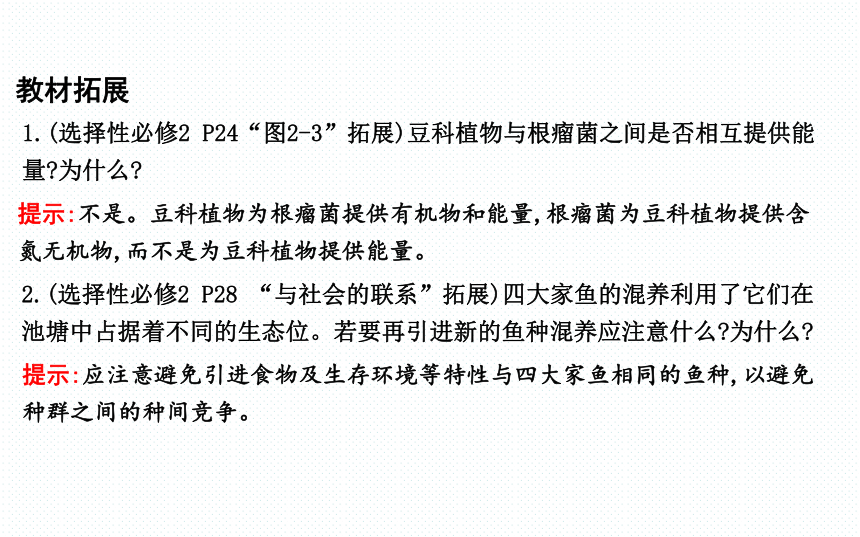

1.(选择性必修2 P24“图2-3”拓展)豆科植物与根瘤菌之间是否相互提供能量 为什么

教材拓展

提示:不是。豆科植物为根瘤菌提供有机物和能量,根瘤菌为豆科植物提供含氮无机物,而不是为豆科植物提供能量。

2.(选择性必修2 P28 “与社会的联系”拓展)四大家鱼的混养利用了它们在池塘中占据着不同的生态位。若要再引进新的鱼种混养应注意什么 为什么

提示:应注意避免引进食物及生存环境等特性与四大家鱼相同的鱼种,以避免种群之间的种间竞争。

3.(选择性必修2 P25“知识链接”拓展)群落结构的形成原因与意义是什么

提示: ①形成原因:在长期自然选择的基础上形成的对环境的适应,是不同物种协同进化的结果。

②意义:利于群落整体对自然资源的充分利用。

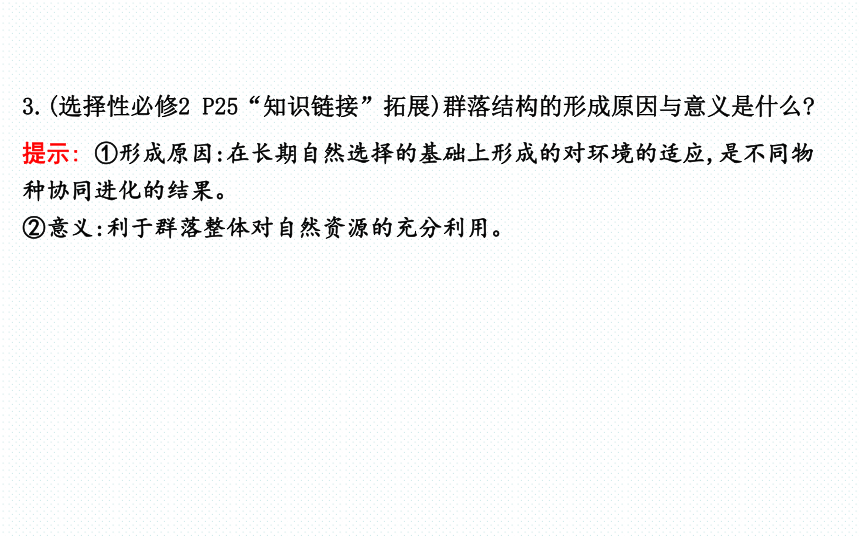

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

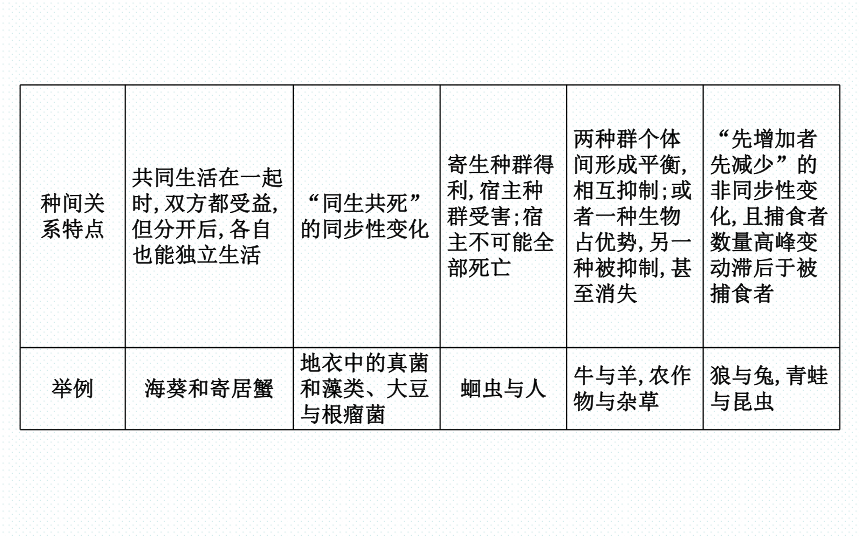

比较常见的种间关系

种间关 系特点 共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活 “同生共死”的同步性变化 寄生种群得利,宿主种群受害;宿主不可能全部死亡 两种群个体间形成平衡,相互抑制;或者一种生物占优势,另一种被抑制,甚至消失 “先增加者先减少”的非同步性变化,且捕食者数量高峰变动滞后于被捕食者

举例 海葵和寄居蟹 地衣中的真菌和藻类、大豆与根瘤菌 蛔虫与人 牛与羊,农作物与杂草 狼与兔,青蛙与昆虫

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2021·山东卷)某种螺可以捕食多种藻类,但捕食喜好不同。L、M 两玻璃缸中均加入相等数量的甲、乙、丙三种藻,L 中不放螺,M 中放入100 只螺。一段时间后,将M 中的螺全部移入L 中,并开始统计L、M 中的藻类数量,结果如图所示。实验期间螺数量不变,下列说法正确的是( )

A

考向一

分析群落种间关系

A.螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻

B.三种藻的竞争能力为乙藻>甲藻>丙藻

C.图示L 中使乙藻数量在峰值后下降的主要种间关系是竞争

D.甲、乙、丙藻和螺构成一个微型的生态系统

解析:结合两图可知,在放入螺之前,甲藻数量多,乙藻数量其次,丙藻数量较少,放入螺之后,甲藻的数量减少明显,乙藻其次,丙藻数量增加,说明螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻,且三种藻的竞争能力为甲藻>乙藻>丙藻;图示L 中使乙藻数量在峰值后下降主要原因是引入的螺的捕食;生态系统是由该区域所有生物和生物所处的无机环境构成,甲、乙、丙藻只是该区域的部分生物。

特别提醒

种间竞争的结果

第一种是种群间形成平衡,相互抑制;第二种是一种生物占优势,另一种被抑制,甚至消失。

2.如图所示为下面四组生物:A.根瘤菌与豆科植物;B.大小两种草履虫;C.狐与兔;D.细菌与噬菌体的种间关系示意图(纵轴表示个体数,横轴表示时间)。

请据图回答。

(1)判断A~D 四组生物所对应的曲线:A ,B ,C ,D 。

(2)造成图②现象是由于 。

(3)图④与②所示关系结果不同是因为 。

(4)若四种种间关系中的b 死亡,对a 有利的是图 所示的关系。

(5)若狐死亡,则兔的发展趋势是 。

解析:根瘤菌与豆科植物是互利共生关系,数量上表现为同升同降的变化,a 为根瘤菌,b为豆科植物,如图③;大小两种草履虫是种间竞争关系,由于二者竞争能力不同,因而呈现“你死我活”的结果,a 为大草履虫,b 为小草履虫,如图②;狐与兔是捕食关系,数量上呈现不同步的变化,a 为狐,b 为兔,如图①。若狐死亡,则兔由于天敌的减少而数量增多,但增多到一定程度后,由于受食物(草)的限制,又会逐渐减少,最后数量相对稳定;细菌与噬菌体是寄生关系,由于寄生者的大量繁殖会造成宿主数量减少,但一般不会使宿主全部死亡,a为细菌,b 为噬菌体,如图④。因此,如果b 死亡,则对a 有利的是②④。

答案:(1)③ ② ① ④ (2)大小两种草履虫竞争食物使大草履虫因缺少食物而死亡 (3)寄生者一般不会使宿主全部死亡 (4)②④ (5)先增加(失去天敌),后减少(受草制约),最后数量相对稳定

3.下列关于种群和群落的叙述,正确的是( )

A.群落的水平结构只是由土壤、地形、风和火等环境条件引起的

B.群落的常规演替总是朝着物种多样化、结构复杂化方向发展

C.引入到塔斯马尼亚岛的绵羊种群,其环境容纳量是由该岛的有效资源决定的

D.在实验室内把果蝇饲养在瓶内并喂养酵母菌,其种群按照“J”形增长

C

考向二

分析群落的空间结构及生态位

解析:群落水平结构也受自身生长等因素影响;一般情况下,群落的常规演替通常朝着物种多样化、结构复杂化方向发展,但不绝对;环境容纳量是在一定空间资源下,种群所能维持的最大数量,塔斯马尼亚岛的绵羊K 值由该岛的有效资源决定;实验室内果蝇的生存资源空间有限,不会按照“J”形增长。

4.(2022·山东潍坊模拟)生态位表示一个物种在群落中的地位或作用。生态位宽度是指被一个生物所利用的各种不同资源的总和。下列叙述错误的是( )

A.生态位是影响物种分布的主要因素

B.生态系统中同一营养级的不同物种生态位完全相同

C.生态位相似但有地理隔离的生物会进化出相似的结构和功能

D.生态位宽度可随环境的变化而增大或减小

解析:不同物种的生态位不同,会影响物种分布;生态系统处于同一营养级的不同生物,有的仅仅处于这一个营养级,有的处于多个营养级,处于多个营养级的生物生态位一般更大;生态位相似但有地理隔离的生物,如各种杂草,都能进行光合作用;生态位的宽度指被一个生物所利用的各种不同资源的总和,可以随环境增大或减小。

B

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点二 群落的主要类型及群落的演替

1.群落的主要类型

类型 分布区域 整体特征 植物类群及其特点 动物类群及其特点

荒漠 生物 群落 极度干旱区, 这里 稀少且 . . 沙砾裸露, 植被极度稀疏; 物种少, 群落结构非常 ; 荒漠中的生物具有耐旱的特性 有仙人掌属植物、骆驼刺属植物等。仙人掌具有肥厚的肉质茎,叶呈针状,气孔在 ,骆驼刺植株矮小,但根系 . 爬行动物蜥蜴和蛇的表皮外有角质鳞片,有助于 .

;它们的蛋壳坚硬,能保护正在发育的胚胎;多是变温动物;某些爬行动物以 形式排泄含氮废物,以减少水分的流失

降水

分布不

均匀

简单

夜晚才开放

发达

减少

水分蒸发

固态尿酸盐

草原 生物 群落 半干旱地区、不同年份或季节雨量不均匀的地区 草原上动植物的种类 , 群落结构 . . 占优势,有的有少量的灌木丛,乔木非常少见;植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱 动物大都具有

.

的特点;两栖类和水生动物非常少见;动物以斑马、长颈鹿和狮子为主

森林 生物 群落 的地区 群落结构 .且相对稳定,树木繁茂、树冠遮天蔽日 有乔木、灌木、草本和藤本植物,为动物提供了丰富的食物和栖息场所 .

的动物种类特别多,如长臂猿、松鼠、蜂猴、犀鸟、避役和树蛙等

较少

相对简单

耐寒的旱生多年生

草本植物

挖洞或快速

奔跑

湿润或较湿润

非常复杂

树栖和攀缘

生活

2.群落演替

(1)概念:随着时间的推移,一个群落被 代替的过程。

(2)两种演替类型的比较

— 初生演替 次生演替

起点 在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方 原有植被虽已不存在,但原有

基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他 的地方

时间 经历的时间比较长 经历的时间比较短

速度 . .

影响 因素 自然因素 较为关键

实例 裸岩上的演替、沙丘、 、冰川泥上进行的演替 弃耕农田上的演替

另一个群落

土壤条件

繁殖体

缓慢

较快

人类活动

火山岩

(3)影响群落演替的因素

①群落 的变化。

②生物的 。

③群落内部 的发展变化。

④人类的活动:影响群落演替的 。

(4)群落演替的原因和结果

①原因:影响群落演替的因素常常处于变化的过程中, 种群数量增长或得以维持, 数量减少甚至被淘汰,因此群落不断演替。

②结果:从结构简单的群落发展为结构复杂的群落,群落中的物种数量和群落层次增多,土壤、光能得到更充分的利用。

外界环境

迁入、迁出

种群相互关系

方向和速度

适应变化的

不适应的

概念诊断

1.在温带地区,草原和森林的外貌在四季有很大不同。( )

×

2.荒漠地区植物大多白天打开气孔,晚上关闭气孔。( )

×

提示:荒漠地区植物大多白天关闭气孔,晚上打开气孔,以便减少水分蒸发且有利于碳的固定。

3.群落演替后原有的物种一般会消失。( )

×

提示:群落演替是优势物种的取代,原有物种一般存在。

4.群落演替的根本原因是群落外部的环境条件。( )

×

提示:群落演替的根本原因是群落内部因素的变化。

5.人类活动往往可以改变群落演替的速度和方向。( )

√

1.(选择性必修2 P39 拓展)自然群落的演替,是不是一定能演替成森林

教材拓展

提示:不一定。只有在条件适宜的情况下才会演替成森林。

2.(选择性必修2 P44“拓展应用”拓展)人类活动中,会有意或无意地将一个新物种引入某一群落中,在适宜的条件下,新物种迅速成为优势物种,造成外来物种入侵。试分析外来物种入侵有什么危害

提示:外来物种由于缺乏天敌,环境适宜,会大量繁殖,使本地原有物种生存空间、食物等减少,破坏原有群落的稳定性,使生态系统平衡被破坏。

3.(选择性必修2 P42拓展)人类活动能否任意控制群落演替的方向 为什么

提示:不能。虽然人类活动可以改变群落演替的方向和速度,但群落演替有一定的规律,人类活动不能违背客观规律,任意对群落加以控制。

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

归纳自然群落演替的特征

演替时间 演替是群落组成向着一定方向,随时间而变化的有序过程,因而它往往是能预见的

能量 总生产量增加,群落的有机物总量增加

结构 生物种类越来越多,群落的结构越来越复杂

稳定性 演替是生物和环境反复相互作用、发生在时间和空间上的不可逆变化,一般情况下,演替过程中群落稳定性越来越高

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2021·山东青岛模拟)在我国东北部的草原群落里,羊草通常占据显著优势。当放牧强度加大时,羊草就会明显减少,糙隐子草等植物便逐渐占优势,一些原来在群落中罕见的植物种类也变得常见了。如果过度放牧,碱蓬等植物会明显占优势,群落中原有的一些植物种类会消失,草原生产力严重降低。下列叙述错误的是( )

A.放牧强度是影响草原群落物种组成的重要因素

B.人类活动能够影响群落演替的速度和方向

C.草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层

D.禁止放牧一定能够增加草原群落的物种多样性

D

考向一

比较群落主要类型的特点

解析:据题知,放牧强度影响了草原群落中羊草、糙隐子草、碱蓬等物种组成;人类活动往往影响群落演替的速度和方向;草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,可以抗旱;由题可知适度放牧更有利于草原群落的物种多样性,而不是禁止放牧。

2.(2021·全国甲卷)群落是一个不断发展变化的动态系统。下列关于发生在裸岩和弃耕农田上的群落演替的说法,错误的是( )

A.人为因素或自然因素的干扰可以改变植物群落演替的方向

B.发生在裸岩和弃耕农田上的演替分别为初生演替和次生演替

C.发生在裸岩和弃耕农田上的演替都要经历苔藓阶段、草本阶段

D.在演替过程中,群落通常是向结构复杂、稳定性强的方向发展

考向二

分析群落演替概念、类型、影响因素

C

技巧方法

区分初生演替和次生演替

3.某山区实施退耕还林之后,群落经过数十年的演替发展为森林。下图甲、乙、丙分别表示群落演替的三个连续阶段中,优势植物种群数量变化情况。下列说法中错误的是( )

A.实施退耕还林等措施之后,可增大部分野生动植物种群的环境容纳量

B.甲、乙、丙之间为竞争关系,第3 阶段群落具有明显的垂直分层现象

C.演替中后一阶段优势物种的兴起,一般会造成前一阶段优势物种的消亡

D.该过程中,群落的物种丰富度会逐渐提高

解析:由图可知,演替中后一阶段优势物种的兴起,不会造成前一阶段优势物种的消亡,前一阶段优势物种还是存在于这一生态系统,只是种群数量较少。

C

特别提醒

群落演替的方向

群落演替一般朝着生物种类增多,营养结构变复杂的方向发展,在这个过程中群落的空间结构会更复杂。

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点三 实验:研究土壤中小动物类群的丰富度

1.实验原理

(1)取样方法:许多土壤动物身体微小且有较强的活动能力,但活动范围小,可用 的方法进行采集、调查。

(2)统计方法: 。

取样器取样

记名计算法和目测估计法

2.实验步骤

表层落叶

诱虫器取虫

镊子

吸虫器

表格

丰富度

3.实验结论

(1)组成不同群落的优势种是不同的,不同群落的 是不同的。

(2)一般来说,环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种 ,群落结构也越 。

物种丰富度

越多

复杂

概念诊断

1.可以用标记重捕法调查土壤小动物丰富度。( )

×

提示:标记重捕法一般用于调查动物种群密度,而调查土壤动物丰富度应该用取样器取样法。

2.土壤小动物通常都有趋光性。( )

×

提示:土壤小动物通常都有避光性。

3.“研究土壤中小动物类群的丰富度”的实验可以用目测估计法或记名计算法来调查物种数目。( )

×

提示:目测估计法或记名计算法是“研究土壤中小动物类群的丰富度”过程中统计数目的方法。

4.“研究土壤中小动物类群的丰富度”的实验可以用体积分数为70%的酒精杀死并保存标本。( )

√

(选择性必修2 P30“探究·实践”拓展)(1)本实验用体积分数为70%的酒精杀死并保存标本,高中教材中还用到了哪些浓度的酒精 分别有什么作用

教材拓展

提示:在用苏丹Ⅲ给脂肪染色之后,要用体积分数为50%的酒精洗去浮色;用质量分数为15%的HCl 和体积分数为95%的酒精1∶1 混合配制解离液,使组织细胞彼此分离;低温诱导染色体加倍后,用卡诺氏液固定细胞形态后,用体积分数为95%的酒精冲洗两次;冷却的体积分数为95%酒精在DNA 的粗提取与鉴定实验中进一步去除蛋白质,沉淀DNA;无水乙醇可用来提取色素。

(2)调查土壤小动物类群丰富度,为什么不适合使用样方法和标记重捕法

提示:样方法和标记重捕法主要用于研究种群密度,而丰富度是从群落水平上研究动物物种数目的。许多土壤小动物有较强的活动能力,而且身体微小,因此,不用样方法和标记重捕法。

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

1.诱虫器与吸虫器比较

(1)A 诱虫器中的电灯是发挥作用的主要装置,它利用土壤动物具有趋暗、趋湿、避高温的习性,远离光源、热源。

(2)B 吸虫器是利用吸气时产生的吸引力将小动物吸入试管中,里面纱布的作用是防止将土壤小动物吸走,保证将其收集在试管中。

2.实验注意事项

(1)随机取样,避免人为心理作用,以免结果偏差较大。

(2)用体积分数为70%的酒精杀死并保存标本,若要保存活体通常用含有湿棉花的试管收集。

(3)体型较大的小动物可用包着纱布的镊子直接取出来,体型较小的小动物则需用吸虫器采集。

(4)小动物类群因所取地段不同,可能差异较大。从不同营养环境中采集的土壤样本要分开统计。

(5)取样时尽量不要破坏环境,同时注意安全。

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2021·江苏南通模拟)关于“研究土壤中小动物类群的丰富度”,下列有关说法错误的是( )

A.如果要研究不同时间同一块土壤中小动物类群的丰富度,应设计一个数据收集统计表

B.调查土壤小动物的物种丰富度可采用样方法

C.丰富度的统计方法通常有两种:记名计算法和目测估计法

D.改变采样的时间会影响采集到的物种数和个体总数

B

考向一

考查实验的基本操作技能

解析:在调查统计时应设计一个统计数据的表格,便于记录和汇总;土壤小动物的物种丰富度常用取样器取样的方法进行调查;丰富度的统计方法通常有记名计算法和目测估计法;不同时间光照、温度等会影响土壤小动物的活动,故不同时间采样会影响到物种数和个体总数。

特别提醒

记名计算法和目测估计法不是调查方法,而是统计方法。

2.如图是“研究土壤中小动物类群的丰富度”实验中常用的两种装置,下列有关叙述错误的是( )

A.甲装置的花盆壁a 和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

B.乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.甲装置主要是利用土壤动物趋光、避高温、趋湿的习性采集

D.用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

C

解析:由图可知,甲装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性采集,其中的花盆壁a 和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通;乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集,用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,以固定防腐。

3.(2020·全国Ⅰ卷)土壤小动物对动植物遗体的分解起着重要的作用。下列关于土壤小动物的叙述,错误的是( )

A.调查身体微小、活动力强的小动物数量常用标记重捕法

B.土壤中小动物类群的丰富度高,则该类群含有的物种数目多

C.土壤小动物的代谢活动会影响土壤肥力,进而影响植物生长

D.土壤小动物呼吸作用产生的CO2 参与生态系统中的碳循环

考向二

考查实验的拓展应用

A

解析:调查身体微小、活动能力强的小动物数量常用取样器取样法;物种丰富度指群落中物种数目的多少,土壤中小动物类群的丰富度高,说明该类群含有的物种数目多;一些土壤小动物可以将有机物分解为无机物,增加土壤肥力,进而影响植物的生长;土壤小动物可以通过呼吸作用产生CO2,CO2进入大气中,可以参与碳循环。

特别提醒

区分种群密度的调查与物种丰富度的调查

取样 方法 样方法 标记重捕法 取样器取样法

适用 范围 植物或活动范围小、 活动能力弱的动物 活动范围大、活动能力强的动物,如哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类等 土壤或培养基(液)中的微小动物或微生物

方法 步骤 ①随机取样;②计数每个样方的个体数;③求解所有样方种群密度的平均值即该种群的种群密度 ①在被调查范围内捕获一些个体并做好标记后放回;②一段时间后重捕; ③ 公式计算: N/M=n/m(N:个体总数,M:初次捕获个体数,n:再次捕获个体数,m:重捕中的标记个体数) ①用一定规格的捕捉器(如采集罐、吸虫器等)进行取样;②在实验室借助放大镜或体视显微镜进行观察计数

注意 事项 ①在种群分布比较均匀的地块选取样方;②必须随机取样; ③ 样方内、样方相邻两边及其顶角上的个体均计入 ①调查期间没有较多个体的出生和死亡、迁入和迁出;②标记物不能过分醒目,标记物和标记方法必须对动物没有伤害 ①小动物类群丰富度的研究包括准备、取样、采集小动物、观察和分类、统计和分析五个操作环节;②丰富度的统计方法有记名计算法和目测估计法

创新情境·思维训练

情境探究 为解决农村污水处理问题,科研人员研发了新型农村污水处理池,已知生活污水中含有大量的有机物和N、P等无机物,如图。

(1)植物浮床系统和水体中的藻类是什么种间关系 判断依据是什么

(2)据图分析该污水处理系统能净化处理污水的原理。

思维建模

准确把握题干信息得出结论

答案:(1)种间竞争 两种或更多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象,称为种间竞争,植物浮床系统和藻类争夺阳光等资源,属于种间竞争。

(2)污染物中有机物被厌氧池中微生物分解,污染物中不易被分解吸收的物质在过滤池中沉降,污染物中无机物被浮床系统中植物吸收。

2023届高考生物复习专题课件★★

群落及其演替

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点一 群落的结构

1.群落的概念及研究范畴

(1)生物群落概念:在相同时间聚集在一定地域中 的集合。

各种生物种群

(2)研究的问题

演替

种群

种间

空间

范围和边界

(3)基础:研究群落的基础是研究种群。

2.群落的物种组成

(1)意义:区别 的重要特征。

(2)衡量指标: ,即一个群落中的 数目。

(3)规律:不同群落的丰富度不同,一般越靠近热带地区,单位面积内的物种越

。

3.种间关系

(1)原始合作:两种生物共同生活在一起时, ,但分开后,各自 。

如海葵和寄居蟹。

不同群落

丰富度

物种

丰富

双方都受益

也能独立生活

(2)互利共生:两种生物长期共同生活在一起,相互依存, 。

如:大豆与 ;地衣(真菌和藻类共生体)。

(3)捕食:一种生物以另一种生物 的现象。

如:羊和草;狼与兔;青蛙与昆虫。

(4)寄生:一种生物从另一种生物(宿主)的体液、组织或已消化的物质中获取

并通常对宿主产生 的现象。

如:马蛔虫与马;菟丝子与大豆;噬菌体与被侵染的细菌。

(5)种间竞争:两种或更多种生物共同利用同样的有限 和 而产生的 的现象。

如:非洲狮与斑鬣狗。

彼此有利

根瘤菌

为食

营养

危害

资源

空间

相互排斥

4.群落的空间结构

(1)A 图为群落的 结构

①表现:垂直方向上有明显的 现象。

②

③意义:显著提高了群落利用 等环境资源的能力。

垂直

分层

阳光

栖息空间和食物

阳光

(2)B 图为群落的 结构

①表现:水平方向上生物常呈 分布。

②影响因素:地形变化、土壤湿度和盐碱度的差异、 的不同、生物

不同以及人和动物的影响等。

5.群落的季节性

(1)现象:群落的外貌和结构随 发生有规律的变化。

(2)形成原因:由于阳光、温度和水分等随 而变化。

水平

镶嵌

光照强度

自身生长特点

季节

季节

6.生态位

(1)概念:一个物种在群落中的 ,包括所处的 .

,以及与其他物种的关系等。

(2)研究问题

动物: 以及与其他物种的关系。

植物: 等特征,以及它与其他物种的关系。

(3)意义:有利于不同生物充分利用 。

(4)形成原因:是群落中物种之间及生物与环境间 的结果。

地位或作用

空间位置,占用资源

的情况

栖息地、食物、天敌

在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度

环境资源

协同进化

概念诊断

1.一定区域内所有动植物可以称为一个群落。( )

×

提示:群落必须包含一定区域内的所有生物,动植物只是其中的一部分。

2.种群是研究群落的基础。( )

√

3.生态位属于种群的空间特征。( )

×

提示:生态位指一个物种在群落中的地位或作用,不属于种群的空间特征。

4.决定动物分层现象的主要原因是光照。( )

×

提示:决定动物分层现象的主要原因是食物、栖息空间。

5.海葵与寄居蟹共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活,因此二者为互利共生关系。( )

×

提示:海葵与寄居蟹为原始合作关系。

1.(选择性必修2 P24“图2-3”拓展)豆科植物与根瘤菌之间是否相互提供能量 为什么

教材拓展

提示:不是。豆科植物为根瘤菌提供有机物和能量,根瘤菌为豆科植物提供含氮无机物,而不是为豆科植物提供能量。

2.(选择性必修2 P28 “与社会的联系”拓展)四大家鱼的混养利用了它们在池塘中占据着不同的生态位。若要再引进新的鱼种混养应注意什么 为什么

提示:应注意避免引进食物及生存环境等特性与四大家鱼相同的鱼种,以避免种群之间的种间竞争。

3.(选择性必修2 P25“知识链接”拓展)群落结构的形成原因与意义是什么

提示: ①形成原因:在长期自然选择的基础上形成的对环境的适应,是不同物种协同进化的结果。

②意义:利于群落整体对自然资源的充分利用。

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

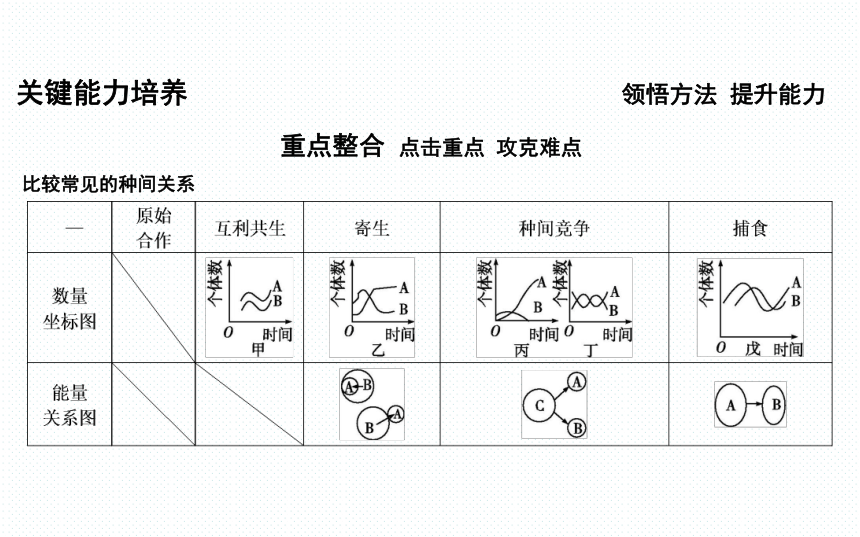

比较常见的种间关系

种间关 系特点 共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活 “同生共死”的同步性变化 寄生种群得利,宿主种群受害;宿主不可能全部死亡 两种群个体间形成平衡,相互抑制;或者一种生物占优势,另一种被抑制,甚至消失 “先增加者先减少”的非同步性变化,且捕食者数量高峰变动滞后于被捕食者

举例 海葵和寄居蟹 地衣中的真菌和藻类、大豆与根瘤菌 蛔虫与人 牛与羊,农作物与杂草 狼与兔,青蛙与昆虫

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2021·山东卷)某种螺可以捕食多种藻类,但捕食喜好不同。L、M 两玻璃缸中均加入相等数量的甲、乙、丙三种藻,L 中不放螺,M 中放入100 只螺。一段时间后,将M 中的螺全部移入L 中,并开始统计L、M 中的藻类数量,结果如图所示。实验期间螺数量不变,下列说法正确的是( )

A

考向一

分析群落种间关系

A.螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻

B.三种藻的竞争能力为乙藻>甲藻>丙藻

C.图示L 中使乙藻数量在峰值后下降的主要种间关系是竞争

D.甲、乙、丙藻和螺构成一个微型的生态系统

解析:结合两图可知,在放入螺之前,甲藻数量多,乙藻数量其次,丙藻数量较少,放入螺之后,甲藻的数量减少明显,乙藻其次,丙藻数量增加,说明螺捕食藻类的喜好为甲藻>乙藻>丙藻,且三种藻的竞争能力为甲藻>乙藻>丙藻;图示L 中使乙藻数量在峰值后下降主要原因是引入的螺的捕食;生态系统是由该区域所有生物和生物所处的无机环境构成,甲、乙、丙藻只是该区域的部分生物。

特别提醒

种间竞争的结果

第一种是种群间形成平衡,相互抑制;第二种是一种生物占优势,另一种被抑制,甚至消失。

2.如图所示为下面四组生物:A.根瘤菌与豆科植物;B.大小两种草履虫;C.狐与兔;D.细菌与噬菌体的种间关系示意图(纵轴表示个体数,横轴表示时间)。

请据图回答。

(1)判断A~D 四组生物所对应的曲线:A ,B ,C ,D 。

(2)造成图②现象是由于 。

(3)图④与②所示关系结果不同是因为 。

(4)若四种种间关系中的b 死亡,对a 有利的是图 所示的关系。

(5)若狐死亡,则兔的发展趋势是 。

解析:根瘤菌与豆科植物是互利共生关系,数量上表现为同升同降的变化,a 为根瘤菌,b为豆科植物,如图③;大小两种草履虫是种间竞争关系,由于二者竞争能力不同,因而呈现“你死我活”的结果,a 为大草履虫,b 为小草履虫,如图②;狐与兔是捕食关系,数量上呈现不同步的变化,a 为狐,b 为兔,如图①。若狐死亡,则兔由于天敌的减少而数量增多,但增多到一定程度后,由于受食物(草)的限制,又会逐渐减少,最后数量相对稳定;细菌与噬菌体是寄生关系,由于寄生者的大量繁殖会造成宿主数量减少,但一般不会使宿主全部死亡,a为细菌,b 为噬菌体,如图④。因此,如果b 死亡,则对a 有利的是②④。

答案:(1)③ ② ① ④ (2)大小两种草履虫竞争食物使大草履虫因缺少食物而死亡 (3)寄生者一般不会使宿主全部死亡 (4)②④ (5)先增加(失去天敌),后减少(受草制约),最后数量相对稳定

3.下列关于种群和群落的叙述,正确的是( )

A.群落的水平结构只是由土壤、地形、风和火等环境条件引起的

B.群落的常规演替总是朝着物种多样化、结构复杂化方向发展

C.引入到塔斯马尼亚岛的绵羊种群,其环境容纳量是由该岛的有效资源决定的

D.在实验室内把果蝇饲养在瓶内并喂养酵母菌,其种群按照“J”形增长

C

考向二

分析群落的空间结构及生态位

解析:群落水平结构也受自身生长等因素影响;一般情况下,群落的常规演替通常朝着物种多样化、结构复杂化方向发展,但不绝对;环境容纳量是在一定空间资源下,种群所能维持的最大数量,塔斯马尼亚岛的绵羊K 值由该岛的有效资源决定;实验室内果蝇的生存资源空间有限,不会按照“J”形增长。

4.(2022·山东潍坊模拟)生态位表示一个物种在群落中的地位或作用。生态位宽度是指被一个生物所利用的各种不同资源的总和。下列叙述错误的是( )

A.生态位是影响物种分布的主要因素

B.生态系统中同一营养级的不同物种生态位完全相同

C.生态位相似但有地理隔离的生物会进化出相似的结构和功能

D.生态位宽度可随环境的变化而增大或减小

解析:不同物种的生态位不同,会影响物种分布;生态系统处于同一营养级的不同生物,有的仅仅处于这一个营养级,有的处于多个营养级,处于多个营养级的生物生态位一般更大;生态位相似但有地理隔离的生物,如各种杂草,都能进行光合作用;生态位的宽度指被一个生物所利用的各种不同资源的总和,可以随环境增大或减小。

B

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点二 群落的主要类型及群落的演替

1.群落的主要类型

类型 分布区域 整体特征 植物类群及其特点 动物类群及其特点

荒漠 生物 群落 极度干旱区, 这里 稀少且 . . 沙砾裸露, 植被极度稀疏; 物种少, 群落结构非常 ; 荒漠中的生物具有耐旱的特性 有仙人掌属植物、骆驼刺属植物等。仙人掌具有肥厚的肉质茎,叶呈针状,气孔在 ,骆驼刺植株矮小,但根系 . 爬行动物蜥蜴和蛇的表皮外有角质鳞片,有助于 .

;它们的蛋壳坚硬,能保护正在发育的胚胎;多是变温动物;某些爬行动物以 形式排泄含氮废物,以减少水分的流失

降水

分布不

均匀

简单

夜晚才开放

发达

减少

水分蒸发

固态尿酸盐

草原 生物 群落 半干旱地区、不同年份或季节雨量不均匀的地区 草原上动植物的种类 , 群落结构 . . 占优势,有的有少量的灌木丛,乔木非常少见;植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,能抵抗干旱 动物大都具有

.

的特点;两栖类和水生动物非常少见;动物以斑马、长颈鹿和狮子为主

森林 生物 群落 的地区 群落结构 .且相对稳定,树木繁茂、树冠遮天蔽日 有乔木、灌木、草本和藤本植物,为动物提供了丰富的食物和栖息场所 .

的动物种类特别多,如长臂猿、松鼠、蜂猴、犀鸟、避役和树蛙等

较少

相对简单

耐寒的旱生多年生

草本植物

挖洞或快速

奔跑

湿润或较湿润

非常复杂

树栖和攀缘

生活

2.群落演替

(1)概念:随着时间的推移,一个群落被 代替的过程。

(2)两种演替类型的比较

— 初生演替 次生演替

起点 在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方 原有植被虽已不存在,但原有

基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他 的地方

时间 经历的时间比较长 经历的时间比较短

速度 . .

影响 因素 自然因素 较为关键

实例 裸岩上的演替、沙丘、 、冰川泥上进行的演替 弃耕农田上的演替

另一个群落

土壤条件

繁殖体

缓慢

较快

人类活动

火山岩

(3)影响群落演替的因素

①群落 的变化。

②生物的 。

③群落内部 的发展变化。

④人类的活动:影响群落演替的 。

(4)群落演替的原因和结果

①原因:影响群落演替的因素常常处于变化的过程中, 种群数量增长或得以维持, 数量减少甚至被淘汰,因此群落不断演替。

②结果:从结构简单的群落发展为结构复杂的群落,群落中的物种数量和群落层次增多,土壤、光能得到更充分的利用。

外界环境

迁入、迁出

种群相互关系

方向和速度

适应变化的

不适应的

概念诊断

1.在温带地区,草原和森林的外貌在四季有很大不同。( )

×

2.荒漠地区植物大多白天打开气孔,晚上关闭气孔。( )

×

提示:荒漠地区植物大多白天关闭气孔,晚上打开气孔,以便减少水分蒸发且有利于碳的固定。

3.群落演替后原有的物种一般会消失。( )

×

提示:群落演替是优势物种的取代,原有物种一般存在。

4.群落演替的根本原因是群落外部的环境条件。( )

×

提示:群落演替的根本原因是群落内部因素的变化。

5.人类活动往往可以改变群落演替的速度和方向。( )

√

1.(选择性必修2 P39 拓展)自然群落的演替,是不是一定能演替成森林

教材拓展

提示:不一定。只有在条件适宜的情况下才会演替成森林。

2.(选择性必修2 P44“拓展应用”拓展)人类活动中,会有意或无意地将一个新物种引入某一群落中,在适宜的条件下,新物种迅速成为优势物种,造成外来物种入侵。试分析外来物种入侵有什么危害

提示:外来物种由于缺乏天敌,环境适宜,会大量繁殖,使本地原有物种生存空间、食物等减少,破坏原有群落的稳定性,使生态系统平衡被破坏。

3.(选择性必修2 P42拓展)人类活动能否任意控制群落演替的方向 为什么

提示:不能。虽然人类活动可以改变群落演替的方向和速度,但群落演替有一定的规律,人类活动不能违背客观规律,任意对群落加以控制。

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

归纳自然群落演替的特征

演替时间 演替是群落组成向着一定方向,随时间而变化的有序过程,因而它往往是能预见的

能量 总生产量增加,群落的有机物总量增加

结构 生物种类越来越多,群落的结构越来越复杂

稳定性 演替是生物和环境反复相互作用、发生在时间和空间上的不可逆变化,一般情况下,演替过程中群落稳定性越来越高

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2021·山东青岛模拟)在我国东北部的草原群落里,羊草通常占据显著优势。当放牧强度加大时,羊草就会明显减少,糙隐子草等植物便逐渐占优势,一些原来在群落中罕见的植物种类也变得常见了。如果过度放牧,碱蓬等植物会明显占优势,群落中原有的一些植物种类会消失,草原生产力严重降低。下列叙述错误的是( )

A.放牧强度是影响草原群落物种组成的重要因素

B.人类活动能够影响群落演替的速度和方向

C.草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层

D.禁止放牧一定能够增加草原群落的物种多样性

D

考向一

比较群落主要类型的特点

解析:据题知,放牧强度影响了草原群落中羊草、糙隐子草、碱蓬等物种组成;人类活动往往影响群落演替的速度和方向;草原上的植物往往叶片狭窄,表面有茸毛或蜡质层,可以抗旱;由题可知适度放牧更有利于草原群落的物种多样性,而不是禁止放牧。

2.(2021·全国甲卷)群落是一个不断发展变化的动态系统。下列关于发生在裸岩和弃耕农田上的群落演替的说法,错误的是( )

A.人为因素或自然因素的干扰可以改变植物群落演替的方向

B.发生在裸岩和弃耕农田上的演替分别为初生演替和次生演替

C.发生在裸岩和弃耕农田上的演替都要经历苔藓阶段、草本阶段

D.在演替过程中,群落通常是向结构复杂、稳定性强的方向发展

考向二

分析群落演替概念、类型、影响因素

C

技巧方法

区分初生演替和次生演替

3.某山区实施退耕还林之后,群落经过数十年的演替发展为森林。下图甲、乙、丙分别表示群落演替的三个连续阶段中,优势植物种群数量变化情况。下列说法中错误的是( )

A.实施退耕还林等措施之后,可增大部分野生动植物种群的环境容纳量

B.甲、乙、丙之间为竞争关系,第3 阶段群落具有明显的垂直分层现象

C.演替中后一阶段优势物种的兴起,一般会造成前一阶段优势物种的消亡

D.该过程中,群落的物种丰富度会逐渐提高

解析:由图可知,演替中后一阶段优势物种的兴起,不会造成前一阶段优势物种的消亡,前一阶段优势物种还是存在于这一生态系统,只是种群数量较少。

C

特别提醒

群落演替的方向

群落演替一般朝着生物种类增多,营养结构变复杂的方向发展,在这个过程中群落的空间结构会更复杂。

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点三 实验:研究土壤中小动物类群的丰富度

1.实验原理

(1)取样方法:许多土壤动物身体微小且有较强的活动能力,但活动范围小,可用 的方法进行采集、调查。

(2)统计方法: 。

取样器取样

记名计算法和目测估计法

2.实验步骤

表层落叶

诱虫器取虫

镊子

吸虫器

表格

丰富度

3.实验结论

(1)组成不同群落的优势种是不同的,不同群落的 是不同的。

(2)一般来说,环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种 ,群落结构也越 。

物种丰富度

越多

复杂

概念诊断

1.可以用标记重捕法调查土壤小动物丰富度。( )

×

提示:标记重捕法一般用于调查动物种群密度,而调查土壤动物丰富度应该用取样器取样法。

2.土壤小动物通常都有趋光性。( )

×

提示:土壤小动物通常都有避光性。

3.“研究土壤中小动物类群的丰富度”的实验可以用目测估计法或记名计算法来调查物种数目。( )

×

提示:目测估计法或记名计算法是“研究土壤中小动物类群的丰富度”过程中统计数目的方法。

4.“研究土壤中小动物类群的丰富度”的实验可以用体积分数为70%的酒精杀死并保存标本。( )

√

(选择性必修2 P30“探究·实践”拓展)(1)本实验用体积分数为70%的酒精杀死并保存标本,高中教材中还用到了哪些浓度的酒精 分别有什么作用

教材拓展

提示:在用苏丹Ⅲ给脂肪染色之后,要用体积分数为50%的酒精洗去浮色;用质量分数为15%的HCl 和体积分数为95%的酒精1∶1 混合配制解离液,使组织细胞彼此分离;低温诱导染色体加倍后,用卡诺氏液固定细胞形态后,用体积分数为95%的酒精冲洗两次;冷却的体积分数为95%酒精在DNA 的粗提取与鉴定实验中进一步去除蛋白质,沉淀DNA;无水乙醇可用来提取色素。

(2)调查土壤小动物类群丰富度,为什么不适合使用样方法和标记重捕法

提示:样方法和标记重捕法主要用于研究种群密度,而丰富度是从群落水平上研究动物物种数目的。许多土壤小动物有较强的活动能力,而且身体微小,因此,不用样方法和标记重捕法。

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

1.诱虫器与吸虫器比较

(1)A 诱虫器中的电灯是发挥作用的主要装置,它利用土壤动物具有趋暗、趋湿、避高温的习性,远离光源、热源。

(2)B 吸虫器是利用吸气时产生的吸引力将小动物吸入试管中,里面纱布的作用是防止将土壤小动物吸走,保证将其收集在试管中。

2.实验注意事项

(1)随机取样,避免人为心理作用,以免结果偏差较大。

(2)用体积分数为70%的酒精杀死并保存标本,若要保存活体通常用含有湿棉花的试管收集。

(3)体型较大的小动物可用包着纱布的镊子直接取出来,体型较小的小动物则需用吸虫器采集。

(4)小动物类群因所取地段不同,可能差异较大。从不同营养环境中采集的土壤样本要分开统计。

(5)取样时尽量不要破坏环境,同时注意安全。

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2021·江苏南通模拟)关于“研究土壤中小动物类群的丰富度”,下列有关说法错误的是( )

A.如果要研究不同时间同一块土壤中小动物类群的丰富度,应设计一个数据收集统计表

B.调查土壤小动物的物种丰富度可采用样方法

C.丰富度的统计方法通常有两种:记名计算法和目测估计法

D.改变采样的时间会影响采集到的物种数和个体总数

B

考向一

考查实验的基本操作技能

解析:在调查统计时应设计一个统计数据的表格,便于记录和汇总;土壤小动物的物种丰富度常用取样器取样的方法进行调查;丰富度的统计方法通常有记名计算法和目测估计法;不同时间光照、温度等会影响土壤小动物的活动,故不同时间采样会影响到物种数和个体总数。

特别提醒

记名计算法和目测估计法不是调查方法,而是统计方法。

2.如图是“研究土壤中小动物类群的丰富度”实验中常用的两种装置,下列有关叙述错误的是( )

A.甲装置的花盆壁a 和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

B.乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.甲装置主要是利用土壤动物趋光、避高温、趋湿的习性采集

D.用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

C

解析:由图可知,甲装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性采集,其中的花盆壁a 和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通;乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集,用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,以固定防腐。

3.(2020·全国Ⅰ卷)土壤小动物对动植物遗体的分解起着重要的作用。下列关于土壤小动物的叙述,错误的是( )

A.调查身体微小、活动力强的小动物数量常用标记重捕法

B.土壤中小动物类群的丰富度高,则该类群含有的物种数目多

C.土壤小动物的代谢活动会影响土壤肥力,进而影响植物生长

D.土壤小动物呼吸作用产生的CO2 参与生态系统中的碳循环

考向二

考查实验的拓展应用

A

解析:调查身体微小、活动能力强的小动物数量常用取样器取样法;物种丰富度指群落中物种数目的多少,土壤中小动物类群的丰富度高,说明该类群含有的物种数目多;一些土壤小动物可以将有机物分解为无机物,增加土壤肥力,进而影响植物的生长;土壤小动物可以通过呼吸作用产生CO2,CO2进入大气中,可以参与碳循环。

特别提醒

区分种群密度的调查与物种丰富度的调查

取样 方法 样方法 标记重捕法 取样器取样法

适用 范围 植物或活动范围小、 活动能力弱的动物 活动范围大、活动能力强的动物,如哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类等 土壤或培养基(液)中的微小动物或微生物

方法 步骤 ①随机取样;②计数每个样方的个体数;③求解所有样方种群密度的平均值即该种群的种群密度 ①在被调查范围内捕获一些个体并做好标记后放回;②一段时间后重捕; ③ 公式计算: N/M=n/m(N:个体总数,M:初次捕获个体数,n:再次捕获个体数,m:重捕中的标记个体数) ①用一定规格的捕捉器(如采集罐、吸虫器等)进行取样;②在实验室借助放大镜或体视显微镜进行观察计数

注意 事项 ①在种群分布比较均匀的地块选取样方;②必须随机取样; ③ 样方内、样方相邻两边及其顶角上的个体均计入 ①调查期间没有较多个体的出生和死亡、迁入和迁出;②标记物不能过分醒目,标记物和标记方法必须对动物没有伤害 ①小动物类群丰富度的研究包括准备、取样、采集小动物、观察和分类、统计和分析五个操作环节;②丰富度的统计方法有记名计算法和目测估计法

创新情境·思维训练

情境探究 为解决农村污水处理问题,科研人员研发了新型农村污水处理池,已知生活污水中含有大量的有机物和N、P等无机物,如图。

(1)植物浮床系统和水体中的藻类是什么种间关系 判断依据是什么

(2)据图分析该污水处理系统能净化处理污水的原理。

思维建模

准确把握题干信息得出结论

答案:(1)种间竞争 两种或更多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象,称为种间竞争,植物浮床系统和藻类争夺阳光等资源,属于种间竞争。

(2)污染物中有机物被厌氧池中微生物分解,污染物中不易被分解吸收的物质在过滤池中沉降,污染物中无机物被浮床系统中植物吸收。

同课章节目录