2023届高考生物复习专题课件★★种群及其动态(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考生物复习专题课件★★种群及其动态(共59张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-12 14:23:20 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

2023届高考生物复习专题课件★★

种群及其动态

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

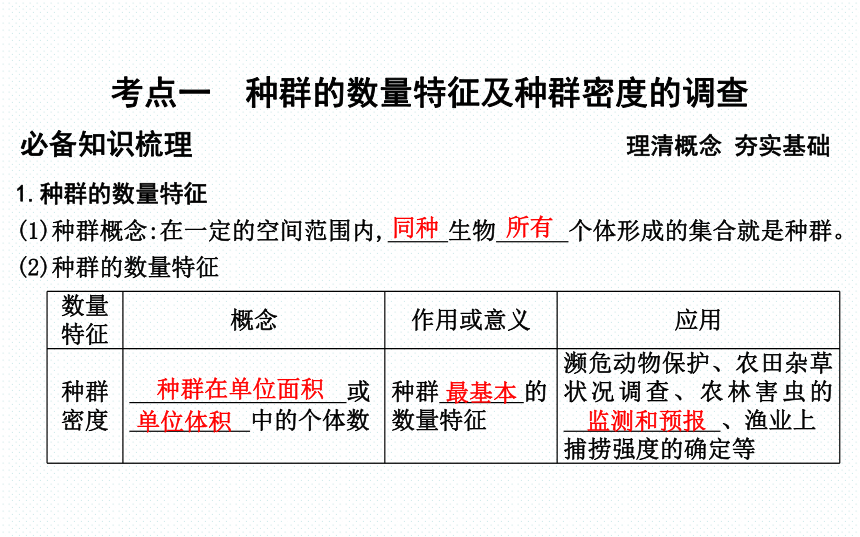

考点一 种群的数量特征及种群密度的调查

1.种群的数量特征

(1)种群概念:在一定的空间范围内, 生物 个体形成的集合就是种群。

(2)种群的数量特征

数量 特征 概念 作用或意义 应用

种群 密度 或 中的个体数 种群 的数量特征 濒危动物保护、农田杂草状况调查、农林害虫的

、渔业上捕捞强度的确定等

同种

所有

种群在单位面积

单位体积

最基本

监测和预报

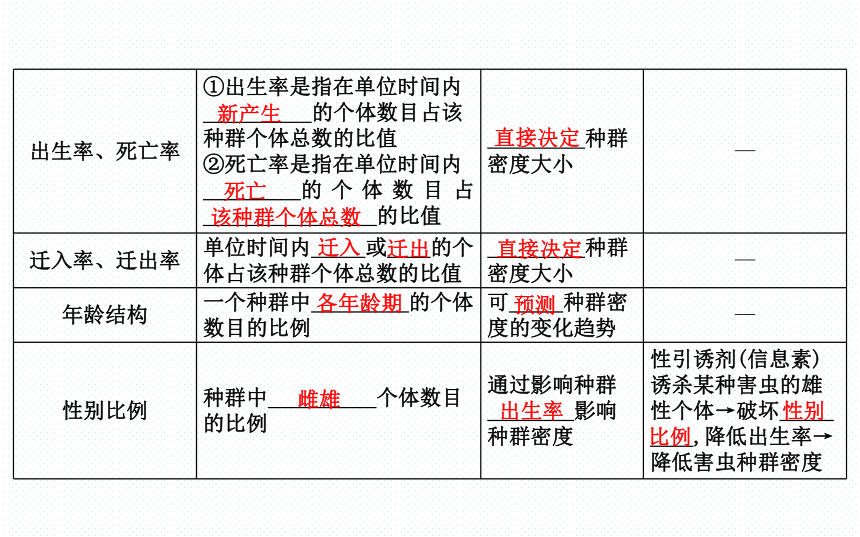

出生率、死亡率 ①出生率是指在单位时间内 的个体数目占该种群个体总数的比值 ②死亡率是指在单位时间内 的个体数目占 的比值 种群密度大小 —

迁入率、迁出率 单位时间内 或 的个体占该种群个体总数的比值 种群密度大小 —

年龄结构 一个种群中 的个体数目的比例 可 种群密度的变化趋势 —

性别比例 种群中 个体数目的比例 通过影响种群 影响种群密度 性引诱剂(信息素)诱杀某种害虫的雄性个体→破坏 .

,降低出生率→降低害虫种群密度

新产生

死亡

该种群个体总数

直接决定

迁入

迁出

直接决定

各年龄期

预测

雌雄

出生率

性别

比例

2.种群密度的调查方法

(1)逐个计数法

适用范围:分布范围 、个体 的种群。

(2)黑光灯诱捕

适用范围:对于有 的昆虫,可以用黑光灯进行灯光诱捕的方法估算它们的种群密度。

(3)样方法

①适用范围: 以及 的动物,如昆虫卵、蚜虫、跳蝻等。

较小

较大

趋光性

植物

活动能力弱、活动范围小

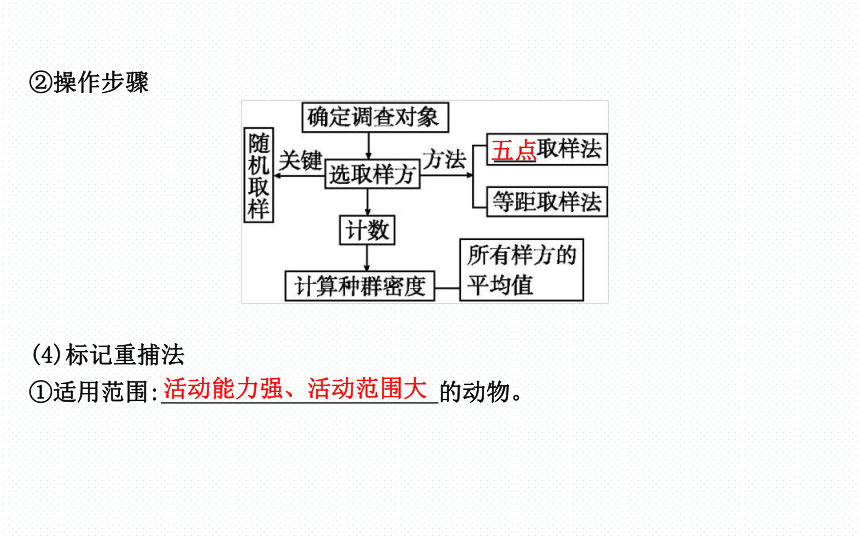

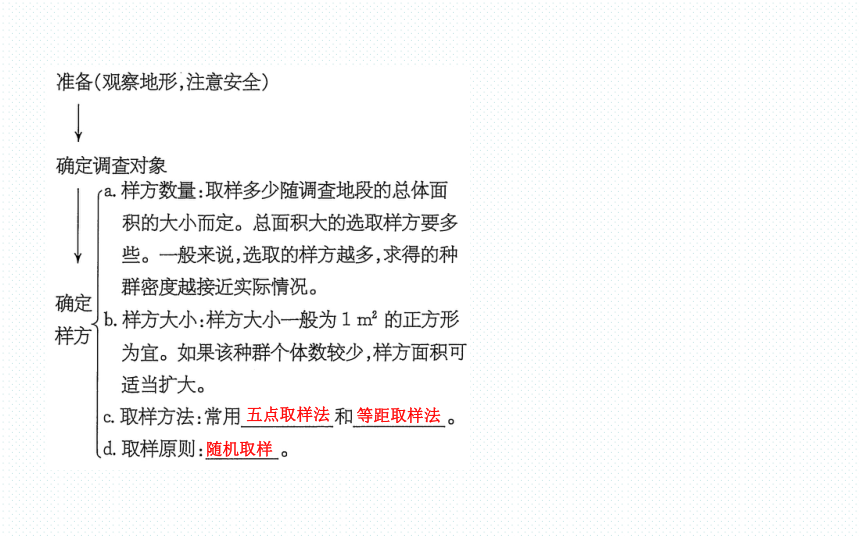

②操作步骤

(4)标记重捕法

①适用范围: 的动物。

五点

活动能力强、活动范围大

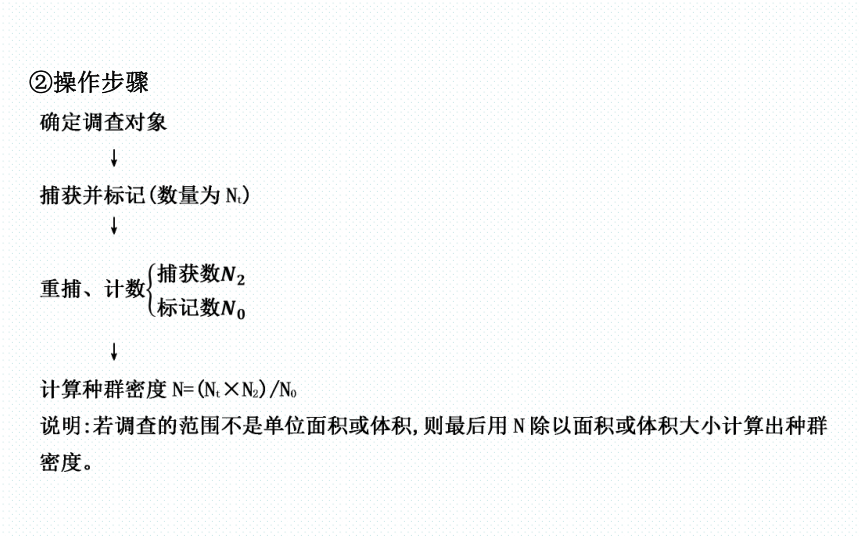

②操作步骤

3.调查草地中某种双子叶植物的种群密度

实验原理:在被调查种群的分布范围内,随机选取若干个样方,通过计数每个样方内的 ,求得每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的 估算值。

提出问题:同一地块中,不同双子叶植物的种群密度相同吗

制订计划:①确定调查 。②确定调查时间。③确定 ,列出清单。④确定分工。

个体数

种群密度

地点和范围

材料用具

五点取样法

等距取样法

随机取样

相邻两条边

及其夹角

平均值

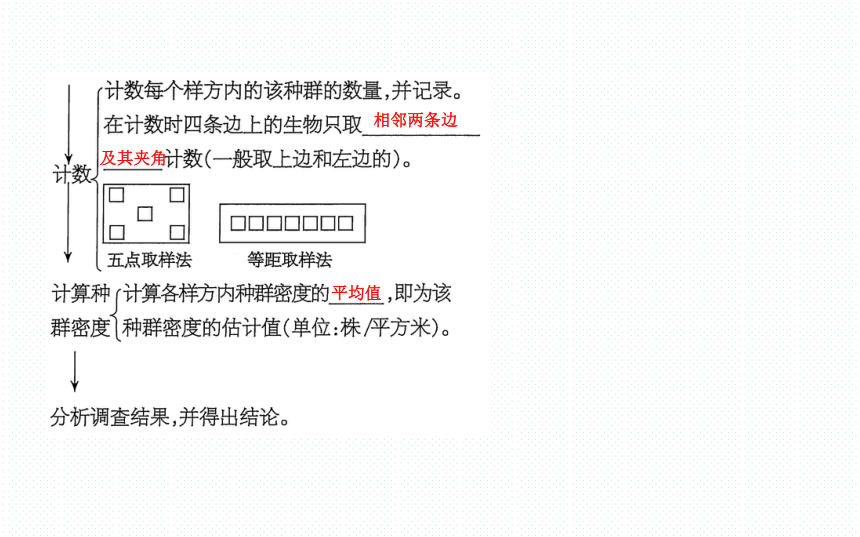

概念诊断

1.“某个农田中所有蝗虫的卵、幼虫和成虫”是一个种群。( )

√

2.种群数量大,其种群密度一定大。( )

×

提示:种群密度=数量÷面积或体积。

3.调查棉花上的蚜虫数量一般用样方法。( )

√

4.年龄结构和性别比例都可以预测种群密度的变化趋势。( )

×

提示:性别比例不能预测种群密度变化趋势。

5.调查道路两边杨树数量时,取样方要用五点取样法。( )

×

提示:道路是长方形,用等距取样法取样。

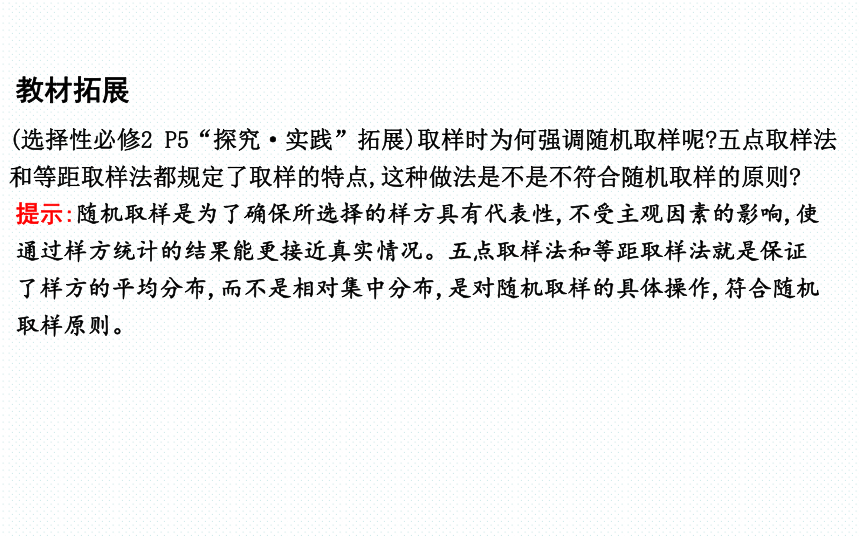

(选择性必修2 P5“探究·实践”拓展)取样时为何强调随机取样呢 五点取样法和等距取样法都规定了取样的特点,这种做法是不是不符合随机取样的原则

教材拓展

提示:随机取样是为了确保所选择的样方具有代表性,不受主观因素的影响,使通过样方统计的结果能更接近真实情况。五点取样法和等距取样法就是保证了样方的平均分布,而不是相对集中分布,是对随机取样的具体操作,符合随机取样原则。

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

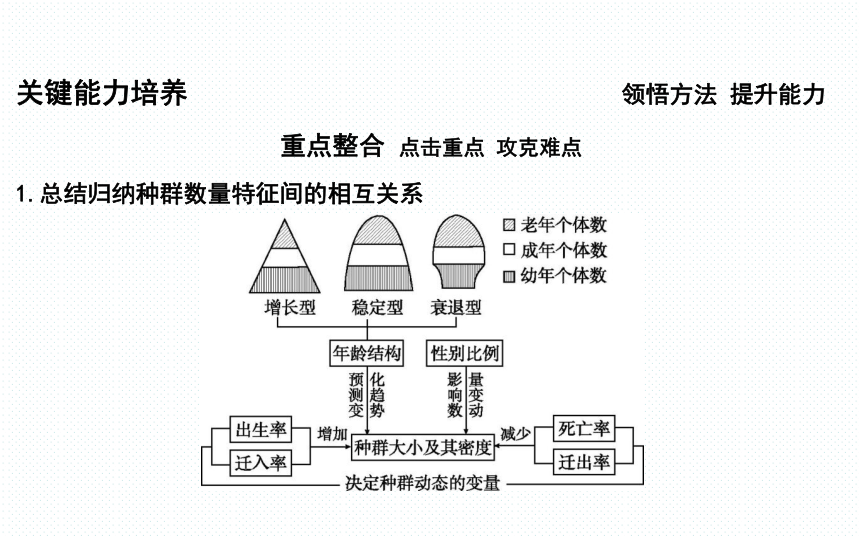

1.总结归纳种群数量特征间的相互关系

2.“两看法”选择合适的种群密度调查方法

3.分析标记重捕法估算种群密度误差的原因

考向突破 引导训练 知能双升

1.下列关于种群各特征之间的关系的叙述,正确的是( )

A.年龄结构为增长型的种群,其种群数量一定增加

B.性别比例可通过影响出生率从而影响种群密度

C.能影响出生率和死亡率的特征是年龄结构和性别比例

D.只有出生率和死亡率可以直接影响种群密度

B

考向一

理解种群数量特征及其相互关系

解析:由于种群数量还受其他因素如迁入率和迁出率、环境条件等的影响,年龄结构为增长型的种群,其种群数量不一定增加;性别比例是指种群中雌雄个体数目的比例,能通过影响出生率从而影响种群密度;性别比例只能影响出生率,不影响死亡率;出生率和死亡率、迁入率和迁出率都能直接影响种群密度。

2.为了研究杀虫灯诱杀斜纹夜蛾的影响因素,科学家释放了一定量的标记过的斜纹夜蛾,适当时间后用杀虫灯诱杀,统计标记个体的个数占释放总数的比例(回收率),结果如图。下列叙述正确的是( )

A.若标记总量为N,回收率为a,则斜纹夜蛾的种群密度为N/a

B.诱捕距离加大,被标记个体占被诱捕总数的比例上升

C.该研究说明,杀虫灯的杀虫效果与灯的高度无关

D.用杀虫灯诱杀斜纹夜蛾成虫可改变种群年龄结构

D

解析:根据题干信息,无法获知诱杀的斜纺夜蛾总数,故不能得出种群密度。据图分析,横坐标为诱捕距离,纵坐标为回收率,随着诱捕距离加大,回收率逐渐下降,且灯高不同,回收率也不同,从而说明杀虫灯的杀虫效果与灯的高度有关。用杀虫灯诱杀斜纹夜蛾成虫可减少斜纹夜蛾成虫的数量,从而改变种群年龄结构。

3.(2021·山东卷)调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记的 39 只鼠,第二次捕获 34 只鼠,其中有标记鼠 15 只。标记物不影响鼠的生存和活动并可用于探测鼠的状态,若探测到第一次标记的鼠在重捕前有 5 只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有鼠出生而种群总数量稳定,则该区域该种鼠的实际种群密度最接近于(结果取整数)( )

A. 66 只/公顷 B. 77 只/公顷

C. 83 只/公顷 D. 88 只/公顷

B

考向二

掌握种群密度调查方法

解析:分析题意可知,调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记的39只鼠中有5只由于竞争、天敌等自然因素死亡,故可将第一次标记的鼠的数量视为39-5=34只,第二次捕获 34 只鼠,其中有标记的鼠 15 只,设该区域该种鼠的种群数量为X只,则根据计算公式可知,(39-5)/X=15/34,解得X≈77.07,面积为一公顷,故该区域该种鼠的实际种群密度最接近于

77 只/公顷。

4.(2021·山东卷节选) 海水立体养殖中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,底层养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。

估算海参种群密度时常用样方法,原因是 。

解析:用样方法估算海参种群密度,说明海参符合选用样方法的条件,即活动能力弱,活动范围小。

答案:海参活动能力弱,活动范围小

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点二 种群数量的变化及影响种群数量变化的因素

1.研究方法——建立数学模型

(1)概念:用来描述一个系统或它的性质的 。

(2)作用:描述、解释和预测种群数量的变化。

(3)建构方法:提出问题、 、 、检验或修正。

数学形式

合理假设

建立数学模型

2.种群数量增长的两种类型

(1)曲线A为 形曲线。

①形成条件: 充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种。

②数学模型:Nt=N0λt

③曲线特点:种群数量是每年以一定的 增长的。

(2)曲线B为 形曲线。

①形成条件: 有限,存在天敌。

“J”

食物和空间条件

倍数

“S”

资源、空间

③应用:建立自然保护区→改善大熊猫 →提高 →保护大熊猫

(3)图中阴影部分为 ,按自然选择学说,就是在生存斗争中被淘汰的个体数。

K/2

环境容纳量

不是

栖息环境

环境容纳量

环境阻力

3.种群数量的波动

大多数种群数量总是在 中;在不利的条件下,种群数量还会 ,甚至 。

4.影响种群数量变化的因素

(1)非生物因素:①在自然界,种群的数量变化受到 、 、 等非生物因素的影响。

②非生物因素对种群数量变化的影响往往是 的。

(2)生物因素:①种群内部:随着种群的增长,种内竞争会 ,从而使种群的增长受到限制。

波动

急剧下降

消亡

阳光

温度

水

综合性

加剧

②种群外部——种群间的关系

a.捕食与被捕食的关系

内容:除顶级捕食者外,每种动植物都可能是其他某种生物的 ,每种动物都需要 。

影响:食物匮乏,动物种群会出现 、 的现象;天敌对猎物种群数量同样具有影响。

b.相互竞争关系

植物之间竞争 、养分等资源,动物之间竞争 等。

c.寄生关系及细菌或病毒致病

内容:作为宿主的动物 ,细菌或病毒 。

影响:会影响种群的 等特征,进而影响种群的数量变化。

5.种群研究的应用

的合理利用和保护、 的防治等。

捕食对象

以其他生物为食

出生率降低

死亡率升高

阳光

被寄生虫寄生

猎物

引起传染病

出生率和死亡率

野生生物资源

有害生物

概念诊断

1.“J”形曲线中,N0为该种群的起始数量,λ为时间。( )

×

提示:λ为倍数。

2.一定环境下所能达到的种群最大值即K值。( )

×

提示:K值是一定环境下所能维持的种群最大值。

3.保护大熊猫的根本措施是提高其环境容纳量。( )

√

4.“S”形曲线的开始阶段是呈“J”形增长。( )

×

提示:“S”形曲线的开始阶段和“J”形增长曲线的开始阶段不一样。

(选择性必修2 P16“种群研究的应用”拓展)为了保护鱼类资源不受破坏,并持续获得最大捕鱼量,应该使被捕鱼群的数量维持在什么水平 为什么 为了获得最大日捕鱼量呢

教材拓展

提示:为了持续获得最大捕鱼量,应该使被捕鱼群的数量维持在K/2,因为此点种群增长速率最大,有利于捕鱼后鱼种群数量的快速恢复。为了获得最大日捕鱼量,应该使被捕鱼群的数量维持在K时进行捕捞,因为此时鱼的数量维持在最大值。

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

1.λ、增长率和增长速率的辨析

(1)“J”形增长中的λ

λ为某时段结束时种群数量为初始数量的倍数,而非增长率。

A.当λ>1时,种群数量增加。

B.当λ=1时,种群数量稳定。

C.当λ<1时,种群数量下降。

2.K值与K/2值的分析与应用

(1)K值变动的示意图

①同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响。在环境不遭受破坏的情况下,K值会在平均值附近上下波动;当K值偏离平均值时,种群会通过负反馈机制使种群密度回到一定范围内。

②当生物生存的环境遭受破坏时,K值会下降;当生物生存的环境得到改善时,K值会上升。

(2)K值与K/2值的应用

项目 野生生物资源的保护与利用 有害生物的防治

K值(环境容纳量) 保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,提高K值 增大环境阻力(如为防鼠害而封锁粮食、清除生活垃圾、保护鼠的天敌等),降低K值

K/2(最大增长速率) 捕捞后,使鱼的种群数量维持在K/2,鱼的种群数量会迅速回升 务必及时控制种群数量,严防达到K/2(若达到K/2,可导致有害生物成灾)

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2021·广东卷)如图所示为某“S”型(形)增长种群的出生率和死亡率与种群数量的关系。当种群达到环境容纳量(K值)时,其对应的种群数量是( )

A.a B.b C.c D.d

B

考向一

应用“J”形和“S”形增长曲线规律分析种群数量的变化

解析:种群呈“S”型(形)增长时,由于资源和空间是有限的,当种群密度增大时,种内竞争会加剧,捕食者数量也会增加,使种群的出生率降低,死亡率增高;由题图可知,b点之前,出生率大于死亡率,种群密度增加,b点时,出生率等于死亡率,种群数量不再增加,表示种群数量已达到环境容纳量(K值)。

2.科研小组对某地两个种群的数量进行了多年的跟踪调查,并研究Nt+1/Nt随时间的变化趋势,结果如下图所示:(图中Nt表示第t年的种群数量,Nt+1表示第t+1年的种群数量)。下列分析正确的是( )

A.甲种群在0~t3段的年龄结构为增长型

B.乙种群在0~t1段的种群数量呈“J”形增长

C.乙种群在t2时数量最少

D.甲种群在t3后数量相对稳定可能是生存条件比较理想

B

解析:甲种群在0~t3段,数量先减少再增加;乙种群在0~t1段,Nt+1/Nt>1且不变,种群数量呈“J”形增长;乙种群在t3时数量最少,因为从t2~t3段的种群数量在减少;甲种群在t3后Nt+1/Nt>1,且不变,代表种群呈“J”形增长。

技巧方法

分析曲线图的策略

曲线图的解题思路关键在于识标、析点、明线,析点重点关注“起点、终点、转折点、顶点和交叉点”。例如,此题曲线找准并理解点Nt+1/Nt=1是关键,此时,种群数目趋于稳定;当Nt+1/Nt<1时,种群数量在减少;当Nt+1/Nt>1时,种群数量在增加。

3.(2020·山东卷)为研究甲、乙两种藻的竞争关系,在相同条件下对二者进行混合培养和单独培养,结果如下图所示。下列说法错误的是( )

A.单独培养条件下,甲藻数量约为1.0×106个时种群增长最快

B.混合培养时,种间竞争是导致甲藻种群数量在10~12天增长缓慢的主要原因

C.单独培养时乙藻种群数量呈“S”型(形)增长

D.混合培养对乙藻的影响较大

B

解析:由图可知,单独培养条件下,甲藻种群的环境容纳量(K值)为2.0×106个,在K/2(1.0×106个)时种群增长最快;混合培养时,在10~12天甲藻种群数量接近K值,而乙藻种群数量接近0,此时导致甲藻种群数量增长缓慢的主要因素是种内竞争;由图中曲线可知,乙藻单独培养时种群数量呈“S”型(形)增长;图中混合培养时,甲、乙两种藻起始数量相同,到10~12天时甲藻数量接近环境容纳量,而乙藻接近灭绝,可知混合培养对乙藻的影响较大。

4.(2022·滨州一模)甲、乙、丙是三种食性相同且无捕食关系的鱼,在4个条件相同的池塘中各放入1 200条鱼(甲、乙、丙各400条)和数量不等的同种捕食者,一段时间后,各池塘中3种鱼的存活率如表。下列相关推测不合理的是( )

D

考向二

分析影响种群数量变化的因素

池塘编号 1 2 3 4

捕食者数量/只 0 2 4 8

鱼存活率/% 甲 87 58 42 20

乙 7 30 32 37

丙 40 25 11 10

A.池塘中放入的1 200条鱼可模拟过度繁殖,它们之间存在生存斗争

B.捕食者主要捕食甲和丙,三种鱼的种间竞争结果受捕食者影响

C.无捕食者时三种鱼类之间的种间竞争可能导致乙消失

D.三种鱼的环境容纳量由捕食者及其数量决定

解析:4个池塘中都放入1 200条鱼,且三种鱼的数量相等,因对照组中三种鱼的存活率都下降了,且下降的比例不同,说明放入的1 200条鱼可模拟过度繁殖,它们之间存在生存斗争。由表格提供的数据可以直接看出,随着放入捕食者数目的增多,甲和丙的存活率减少,乙的存活率增加,说明捕食者主要捕食甲和丙,三种鱼的种间竞争结果可能受捕食者影响。无捕食者时,乙的存活率很低,甲和丙的存活率较高,此条件下的种间竞争可能导致乙消失。由表格数据分析,三种鱼的环境容纳量不仅受捕食者及其数量影响,还与三种鱼之间的生存斗争以及食物等因素有关。

5.2020年春,一场历史罕见的蝗灾席卷东非和亚欧大陆,给农业生产带来巨大损失。

(1)春夏时节,田间各种植物种群数量迅速增长,这些植物种群数量的增加除与温度升高有关外,还受到 等非生物因素的影响。这一实例说明 。

解析:(1)春夏时节,气温升高、日照延长、降水增多等因素利于植物种子萌发及生长,多数植物种群数量增加,这说明非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的。

答案:(1)光照、水分(或日照延长、降水增多) 非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的

5.2020年春,一场历史罕见的蝗灾席卷东非和亚欧大陆,给农业生产带来巨大损失。

(2)蝗虫等动物种群在春夏时节数量增加除与上述非生物因素有关外,食物、天敌等生物因素也是重要的影响因素。请尝试根据影响种群数量变化的生物因素提出两种可有效防止蝗灾爆发或治理蝗灾的具体方法。 。

解析:(2)影响种群数量变化的生物因素有食物、天敌、竞争者、引起传染病的病菌等,可从不同方面提出具体措施。注意此处要对农作物进行保护,不能引入竞争者来降低蝗虫种群数量。

答案:(2)在蝗虫易爆发区种植蝗虫不喜食的作物,减少蝗虫的食物来源防止蝗灾爆发;引入蝗虫的天敌如鸭等治理蝗灾(合理即可)

5.2020年春,一场历史罕见的蝗灾席卷东非和亚欧大陆,给农业生产带来巨大损失。

(3)如图为某地东亚飞蝗种群数量变化示意图。曲线a~b段,飞蝗数量呈现爆发式增长,从影响种群数量变化的因素考虑,其原因可能是 ;b~c段,种群增长速率逐渐 ,出生率 (填“大于”“小于”或“等于”)死亡率;为有效防止蝗灾,应在 点之前及时进行控制。

解析:(3)气候干旱是蝗灾爆发的重要原因。图示b~c段种群数量增加,出生率大于死亡率,但种群增长速率不断减小。为有效防止蝗灾,应在b点之前进行控制。

答案:(3)气候干旱 减小 大于 b

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点三 实验:培养液中酵母菌种群数量的变化

1.实验原理

①用 培养基培养酵母菌。

②在恒定培养液中当酵母菌种群数量达 后,会转而下降直至全部死亡(营养物质消耗、代谢产物积累及pH变化所致)。

③酵母菌数量可用 进行计数。

2.材料用具:酵母菌、无菌马铃薯培养液或肉汤培养液、试管、血细胞计数板、滴管、显微镜等。

液体

K值

血细胞计数板

3.实验步骤

混合均匀

抽样检测

4.实验结果分析

酵母菌增长数量曲线图(如图)

增长曲线的总趋势是 。原因是在开始时培养液的营养充足、空间充裕、条件适宜,因此酵母菌大量繁殖,种群数量剧增,随着酵母菌数量的不断增多,营养消耗、pH下降、有害产物积累等,使生存条件恶化,酵母菌死亡率 (填“高于”“低于”或“等于”)出生率,种群数量下降。

先增加再降低

高于

概念诊断

1.使用血细胞计数板时先滴菌液,再盖盖玻片。( )

×

提示:为减小误差,应该先盖盖玻片,再滴菌液,让菌液自行渗入。

2.压在方格线上的酵母菌,均予计数。( )

×

提示:对于线上的细胞,需要计数两条边界及夹角上的细胞,一般遵循“计上不记下,计左不计右”原则。

3.酵母菌培养需要半固体培养基。( )

×

提示:用液体培养基。

(选择性必修2 P11“探究·实践”拓展)(1)从试管中吸出培养液进行计数之前,需将试管轻轻振荡几次,试分析其原因。

教材拓展

提示:从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减小误差。

(2)“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验需要设置对照实验吗 为什么 重复实验呢

提示:不需要再设置对照实验,因不同时间取样已经形成自身前后对照;需要设置重复实验,目的是尽量减少误差,需对每个样品计数三次,取平均值。

(3)若进一步探究酵母菌培养液的量对酵母菌种群数量的增长有无影响,应如何设计实验,写出实验思路即可。

提示:设计多组含不同量酵母菌培养液(浓度相同)的实验组,分别接种等量且适量的酵母菌,用抽样检测的方法,分别定期估测各组试管中酵母菌数量,通过比较各组酵母菌种群数量变化,得出结论。

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

用血细胞计数板计算酵母菌数量的方法

(1)血细胞计数板构造:血细胞计数板有两种规格,对于16×25的规格而言,计四角的四个中方格共计100个小方格中的个体数量;而对于25×16的规格而言,计四角和正中间的5个中方格共计80个小方格中的个体数量,如图所示:

考向突破 引导训练 知能双升

1.下列关于“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的叙述,错误的是( )

A.将酵母菌接种到培养液中,并进行第一次计数

B.从静置的培养液中取适量上清液,用血细胞计数板计数

C.每天定时取样,测定酵母菌数量,绘制种群数量动态变化曲线

D.营养条件是影响酵母菌种群数量动态变化的因素之一

B

考向一

考查实验的基本操作技能

解析:将酵母菌接种到培养液后,需要对酵母菌进行初次计数,以获得酵母菌种群密度初始值;每次计数前,都需要轻缓地将培养液摇匀,使其中的酵母菌分布均匀,再取适量培养液用血细胞计数板计数;需要定时取样和计数,用于绘制酵母菌种群数量的动态变化曲线;酵母菌种群数量的动态变化受营养条件、代谢废物、空间等的影响。

特别提醒

理解并识记实验操作的注意事项

(1)每天计数酵母菌数量的时间要固定。(2)对培养液要进行定量稀释。(3)制片时,要先在计数室上盖上盖玻片,然后用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入,多余培养液用滤纸吸去。(4)由于计数室中的菌悬液有一定的高度(0.1 mm),故需要让细胞沉降到计数室底部的网格线中,避免细胞分布在不同液层深度,导致计数时被遗漏。

2.某小组同学为了探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”,设计了图1所示的实验装置,图2是对酵母菌进行计数的血细胞计数板(1 mm×1 mm×0.1 mm)的计数室。以下说法错误的是( )

A.在最适状态的情况下,关闭出、入口流速控制阀,则装置中酵母菌种群增长为“S”形曲线

B.将计数板放在载物台中央,待酵母菌沉降到计数室底部后,再在显微镜下观察、计数

C.对酵母菌样液稀释时,如果加入的无菌水过多,会使酵母菌细胞膨胀破裂

D.若计数室每个小格中的平均酵母菌数为A,且稀释倍数为B,则1 mL培养液中的酵母菌数为4AB×106个

C

解析:即使在最适状态下,由于空间、营养等因素的限制,种群也是“S”形增长;将计数板放在载物台中央,待酵母菌沉降到计数室底部后,再在显微镜下观察、计数;酵母菌有细胞壁的保护,不会因为吸水过多而涨破;图中计数板为25×16型,计数室的体积为1×1×0.1×10-3=1×10-4(mL),则1 mL培养液中的酵母菌数为(25×16×A×B)/(1×10-4)=4AB×106(个)。

3.(2022·山东安丘月考)某学校生物兴趣小组利用酵母菌开展相关的探究实验。

(1)探究培养液中酵母菌种群数量(单位:万个/毫升)的动态变化。

①在实验中,如果血细胞计数板的一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当采取的措施是 。对于压在小方格界线上的酵母菌,正确的计数方法是计数 的个体数。在计数时,按以下顺序操作 (填字母),稍待片刻,待酵母菌全部沉降到计数室底部,再将计数板放在载物台中央计数。

A.多余培养液用滤纸吸去

B.将盖玻片放在计数室上

C.用吸管吸取培养液滴于盖玻片边缘

②下表是某小组记录的实验结果:

考向二

考查实验的拓展应用

时间 第1天 第2天 第3天 第4天 第5天 第6天 第7天

酵母菌数 32 127 762 824 819 821 820

从表中的数据可以得出结论:酵母菌的种群数量呈 形增长。第4天开始,酵母菌种群数量增

长基本停止,根据所学的知识,推测影响酵母菌种群数量增长的环境因素有 (举出一例即可)。

解析:(1)在血细胞计数板上的酵母菌过多,无法计数时,可增加稀释倍数。对于压在小方格界线上的酵母菌,正确的计数方法是计数相邻两边及其夹角的个体数。

答案:(1)①增加稀释倍数 相邻两边及其夹角 B、C、A ②“S” 营养物质、代谢废物、温度、pH和溶氧量等(任写一项)

3.(2022·山东安丘月考)某学校生物兴趣小组利用酵母菌开展相关的探究实验。

(2)在上述实验的基础上,该小组继续探究某环境因素对酵母菌细胞呼吸方式的影响,得如下结果。

氧浓度(%) a b c d

产生CO2的量mol) 9 12.5 15 30

产生酒精的量(mol) 9 6.5 6 0

据表可知:实验的自变量是 ,在氧气浓度为d时,酵母菌进行 呼吸。

解析:(2)表中产物主要依据氧浓度变化而变化,所以自变量是氧浓度,d浓度时无酒精产生,所以酵母菌只进行有氧呼吸。

答案:(2)氧浓度 有氧

2023届高考生物复习专题课件★★

种群及其动态

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点一 种群的数量特征及种群密度的调查

1.种群的数量特征

(1)种群概念:在一定的空间范围内, 生物 个体形成的集合就是种群。

(2)种群的数量特征

数量 特征 概念 作用或意义 应用

种群 密度 或 中的个体数 种群 的数量特征 濒危动物保护、农田杂草状况调查、农林害虫的

、渔业上捕捞强度的确定等

同种

所有

种群在单位面积

单位体积

最基本

监测和预报

出生率、死亡率 ①出生率是指在单位时间内 的个体数目占该种群个体总数的比值 ②死亡率是指在单位时间内 的个体数目占 的比值 种群密度大小 —

迁入率、迁出率 单位时间内 或 的个体占该种群个体总数的比值 种群密度大小 —

年龄结构 一个种群中 的个体数目的比例 可 种群密度的变化趋势 —

性别比例 种群中 个体数目的比例 通过影响种群 影响种群密度 性引诱剂(信息素)诱杀某种害虫的雄性个体→破坏 .

,降低出生率→降低害虫种群密度

新产生

死亡

该种群个体总数

直接决定

迁入

迁出

直接决定

各年龄期

预测

雌雄

出生率

性别

比例

2.种群密度的调查方法

(1)逐个计数法

适用范围:分布范围 、个体 的种群。

(2)黑光灯诱捕

适用范围:对于有 的昆虫,可以用黑光灯进行灯光诱捕的方法估算它们的种群密度。

(3)样方法

①适用范围: 以及 的动物,如昆虫卵、蚜虫、跳蝻等。

较小

较大

趋光性

植物

活动能力弱、活动范围小

②操作步骤

(4)标记重捕法

①适用范围: 的动物。

五点

活动能力强、活动范围大

②操作步骤

3.调查草地中某种双子叶植物的种群密度

实验原理:在被调查种群的分布范围内,随机选取若干个样方,通过计数每个样方内的 ,求得每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的 估算值。

提出问题:同一地块中,不同双子叶植物的种群密度相同吗

制订计划:①确定调查 。②确定调查时间。③确定 ,列出清单。④确定分工。

个体数

种群密度

地点和范围

材料用具

五点取样法

等距取样法

随机取样

相邻两条边

及其夹角

平均值

概念诊断

1.“某个农田中所有蝗虫的卵、幼虫和成虫”是一个种群。( )

√

2.种群数量大,其种群密度一定大。( )

×

提示:种群密度=数量÷面积或体积。

3.调查棉花上的蚜虫数量一般用样方法。( )

√

4.年龄结构和性别比例都可以预测种群密度的变化趋势。( )

×

提示:性别比例不能预测种群密度变化趋势。

5.调查道路两边杨树数量时,取样方要用五点取样法。( )

×

提示:道路是长方形,用等距取样法取样。

(选择性必修2 P5“探究·实践”拓展)取样时为何强调随机取样呢 五点取样法和等距取样法都规定了取样的特点,这种做法是不是不符合随机取样的原则

教材拓展

提示:随机取样是为了确保所选择的样方具有代表性,不受主观因素的影响,使通过样方统计的结果能更接近真实情况。五点取样法和等距取样法就是保证了样方的平均分布,而不是相对集中分布,是对随机取样的具体操作,符合随机取样原则。

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

1.总结归纳种群数量特征间的相互关系

2.“两看法”选择合适的种群密度调查方法

3.分析标记重捕法估算种群密度误差的原因

考向突破 引导训练 知能双升

1.下列关于种群各特征之间的关系的叙述,正确的是( )

A.年龄结构为增长型的种群,其种群数量一定增加

B.性别比例可通过影响出生率从而影响种群密度

C.能影响出生率和死亡率的特征是年龄结构和性别比例

D.只有出生率和死亡率可以直接影响种群密度

B

考向一

理解种群数量特征及其相互关系

解析:由于种群数量还受其他因素如迁入率和迁出率、环境条件等的影响,年龄结构为增长型的种群,其种群数量不一定增加;性别比例是指种群中雌雄个体数目的比例,能通过影响出生率从而影响种群密度;性别比例只能影响出生率,不影响死亡率;出生率和死亡率、迁入率和迁出率都能直接影响种群密度。

2.为了研究杀虫灯诱杀斜纹夜蛾的影响因素,科学家释放了一定量的标记过的斜纹夜蛾,适当时间后用杀虫灯诱杀,统计标记个体的个数占释放总数的比例(回收率),结果如图。下列叙述正确的是( )

A.若标记总量为N,回收率为a,则斜纹夜蛾的种群密度为N/a

B.诱捕距离加大,被标记个体占被诱捕总数的比例上升

C.该研究说明,杀虫灯的杀虫效果与灯的高度无关

D.用杀虫灯诱杀斜纹夜蛾成虫可改变种群年龄结构

D

解析:根据题干信息,无法获知诱杀的斜纺夜蛾总数,故不能得出种群密度。据图分析,横坐标为诱捕距离,纵坐标为回收率,随着诱捕距离加大,回收率逐渐下降,且灯高不同,回收率也不同,从而说明杀虫灯的杀虫效果与灯的高度有关。用杀虫灯诱杀斜纹夜蛾成虫可减少斜纹夜蛾成虫的数量,从而改变种群年龄结构。

3.(2021·山东卷)调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记的 39 只鼠,第二次捕获 34 只鼠,其中有标记鼠 15 只。标记物不影响鼠的生存和活动并可用于探测鼠的状态,若探测到第一次标记的鼠在重捕前有 5 只由于竞争、天敌等自然因素死亡,但因该段时间内有鼠出生而种群总数量稳定,则该区域该种鼠的实际种群密度最接近于(结果取整数)( )

A. 66 只/公顷 B. 77 只/公顷

C. 83 只/公顷 D. 88 只/公顷

B

考向二

掌握种群密度调查方法

解析:分析题意可知,调查一公顷范围内某种鼠的种群密度时,第一次捕获并标记的39只鼠中有5只由于竞争、天敌等自然因素死亡,故可将第一次标记的鼠的数量视为39-5=34只,第二次捕获 34 只鼠,其中有标记的鼠 15 只,设该区域该种鼠的种群数量为X只,则根据计算公式可知,(39-5)/X=15/34,解得X≈77.07,面积为一公顷,故该区域该种鼠的实际种群密度最接近于

77 只/公顷。

4.(2021·山东卷节选) 海水立体养殖中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,底层养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。

估算海参种群密度时常用样方法,原因是 。

解析:用样方法估算海参种群密度,说明海参符合选用样方法的条件,即活动能力弱,活动范围小。

答案:海参活动能力弱,活动范围小

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点二 种群数量的变化及影响种群数量变化的因素

1.研究方法——建立数学模型

(1)概念:用来描述一个系统或它的性质的 。

(2)作用:描述、解释和预测种群数量的变化。

(3)建构方法:提出问题、 、 、检验或修正。

数学形式

合理假设

建立数学模型

2.种群数量增长的两种类型

(1)曲线A为 形曲线。

①形成条件: 充裕、气候适宜、没有天敌和其他竞争物种。

②数学模型:Nt=N0λt

③曲线特点:种群数量是每年以一定的 增长的。

(2)曲线B为 形曲线。

①形成条件: 有限,存在天敌。

“J”

食物和空间条件

倍数

“S”

资源、空间

③应用:建立自然保护区→改善大熊猫 →提高 →保护大熊猫

(3)图中阴影部分为 ,按自然选择学说,就是在生存斗争中被淘汰的个体数。

K/2

环境容纳量

不是

栖息环境

环境容纳量

环境阻力

3.种群数量的波动

大多数种群数量总是在 中;在不利的条件下,种群数量还会 ,甚至 。

4.影响种群数量变化的因素

(1)非生物因素:①在自然界,种群的数量变化受到 、 、 等非生物因素的影响。

②非生物因素对种群数量变化的影响往往是 的。

(2)生物因素:①种群内部:随着种群的增长,种内竞争会 ,从而使种群的增长受到限制。

波动

急剧下降

消亡

阳光

温度

水

综合性

加剧

②种群外部——种群间的关系

a.捕食与被捕食的关系

内容:除顶级捕食者外,每种动植物都可能是其他某种生物的 ,每种动物都需要 。

影响:食物匮乏,动物种群会出现 、 的现象;天敌对猎物种群数量同样具有影响。

b.相互竞争关系

植物之间竞争 、养分等资源,动物之间竞争 等。

c.寄生关系及细菌或病毒致病

内容:作为宿主的动物 ,细菌或病毒 。

影响:会影响种群的 等特征,进而影响种群的数量变化。

5.种群研究的应用

的合理利用和保护、 的防治等。

捕食对象

以其他生物为食

出生率降低

死亡率升高

阳光

被寄生虫寄生

猎物

引起传染病

出生率和死亡率

野生生物资源

有害生物

概念诊断

1.“J”形曲线中,N0为该种群的起始数量,λ为时间。( )

×

提示:λ为倍数。

2.一定环境下所能达到的种群最大值即K值。( )

×

提示:K值是一定环境下所能维持的种群最大值。

3.保护大熊猫的根本措施是提高其环境容纳量。( )

√

4.“S”形曲线的开始阶段是呈“J”形增长。( )

×

提示:“S”形曲线的开始阶段和“J”形增长曲线的开始阶段不一样。

(选择性必修2 P16“种群研究的应用”拓展)为了保护鱼类资源不受破坏,并持续获得最大捕鱼量,应该使被捕鱼群的数量维持在什么水平 为什么 为了获得最大日捕鱼量呢

教材拓展

提示:为了持续获得最大捕鱼量,应该使被捕鱼群的数量维持在K/2,因为此点种群增长速率最大,有利于捕鱼后鱼种群数量的快速恢复。为了获得最大日捕鱼量,应该使被捕鱼群的数量维持在K时进行捕捞,因为此时鱼的数量维持在最大值。

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

1.λ、增长率和增长速率的辨析

(1)“J”形增长中的λ

λ为某时段结束时种群数量为初始数量的倍数,而非增长率。

A.当λ>1时,种群数量增加。

B.当λ=1时,种群数量稳定。

C.当λ<1时,种群数量下降。

2.K值与K/2值的分析与应用

(1)K值变动的示意图

①同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响。在环境不遭受破坏的情况下,K值会在平均值附近上下波动;当K值偏离平均值时,种群会通过负反馈机制使种群密度回到一定范围内。

②当生物生存的环境遭受破坏时,K值会下降;当生物生存的环境得到改善时,K值会上升。

(2)K值与K/2值的应用

项目 野生生物资源的保护与利用 有害生物的防治

K值(环境容纳量) 保护野生生物生活的环境,减小环境阻力,提高K值 增大环境阻力(如为防鼠害而封锁粮食、清除生活垃圾、保护鼠的天敌等),降低K值

K/2(最大增长速率) 捕捞后,使鱼的种群数量维持在K/2,鱼的种群数量会迅速回升 务必及时控制种群数量,严防达到K/2(若达到K/2,可导致有害生物成灾)

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2021·广东卷)如图所示为某“S”型(形)增长种群的出生率和死亡率与种群数量的关系。当种群达到环境容纳量(K值)时,其对应的种群数量是( )

A.a B.b C.c D.d

B

考向一

应用“J”形和“S”形增长曲线规律分析种群数量的变化

解析:种群呈“S”型(形)增长时,由于资源和空间是有限的,当种群密度增大时,种内竞争会加剧,捕食者数量也会增加,使种群的出生率降低,死亡率增高;由题图可知,b点之前,出生率大于死亡率,种群密度增加,b点时,出生率等于死亡率,种群数量不再增加,表示种群数量已达到环境容纳量(K值)。

2.科研小组对某地两个种群的数量进行了多年的跟踪调查,并研究Nt+1/Nt随时间的变化趋势,结果如下图所示:(图中Nt表示第t年的种群数量,Nt+1表示第t+1年的种群数量)。下列分析正确的是( )

A.甲种群在0~t3段的年龄结构为增长型

B.乙种群在0~t1段的种群数量呈“J”形增长

C.乙种群在t2时数量最少

D.甲种群在t3后数量相对稳定可能是生存条件比较理想

B

解析:甲种群在0~t3段,数量先减少再增加;乙种群在0~t1段,Nt+1/Nt>1且不变,种群数量呈“J”形增长;乙种群在t3时数量最少,因为从t2~t3段的种群数量在减少;甲种群在t3后Nt+1/Nt>1,且不变,代表种群呈“J”形增长。

技巧方法

分析曲线图的策略

曲线图的解题思路关键在于识标、析点、明线,析点重点关注“起点、终点、转折点、顶点和交叉点”。例如,此题曲线找准并理解点Nt+1/Nt=1是关键,此时,种群数目趋于稳定;当Nt+1/Nt<1时,种群数量在减少;当Nt+1/Nt>1时,种群数量在增加。

3.(2020·山东卷)为研究甲、乙两种藻的竞争关系,在相同条件下对二者进行混合培养和单独培养,结果如下图所示。下列说法错误的是( )

A.单独培养条件下,甲藻数量约为1.0×106个时种群增长最快

B.混合培养时,种间竞争是导致甲藻种群数量在10~12天增长缓慢的主要原因

C.单独培养时乙藻种群数量呈“S”型(形)增长

D.混合培养对乙藻的影响较大

B

解析:由图可知,单独培养条件下,甲藻种群的环境容纳量(K值)为2.0×106个,在K/2(1.0×106个)时种群增长最快;混合培养时,在10~12天甲藻种群数量接近K值,而乙藻种群数量接近0,此时导致甲藻种群数量增长缓慢的主要因素是种内竞争;由图中曲线可知,乙藻单独培养时种群数量呈“S”型(形)增长;图中混合培养时,甲、乙两种藻起始数量相同,到10~12天时甲藻数量接近环境容纳量,而乙藻接近灭绝,可知混合培养对乙藻的影响较大。

4.(2022·滨州一模)甲、乙、丙是三种食性相同且无捕食关系的鱼,在4个条件相同的池塘中各放入1 200条鱼(甲、乙、丙各400条)和数量不等的同种捕食者,一段时间后,各池塘中3种鱼的存活率如表。下列相关推测不合理的是( )

D

考向二

分析影响种群数量变化的因素

池塘编号 1 2 3 4

捕食者数量/只 0 2 4 8

鱼存活率/% 甲 87 58 42 20

乙 7 30 32 37

丙 40 25 11 10

A.池塘中放入的1 200条鱼可模拟过度繁殖,它们之间存在生存斗争

B.捕食者主要捕食甲和丙,三种鱼的种间竞争结果受捕食者影响

C.无捕食者时三种鱼类之间的种间竞争可能导致乙消失

D.三种鱼的环境容纳量由捕食者及其数量决定

解析:4个池塘中都放入1 200条鱼,且三种鱼的数量相等,因对照组中三种鱼的存活率都下降了,且下降的比例不同,说明放入的1 200条鱼可模拟过度繁殖,它们之间存在生存斗争。由表格提供的数据可以直接看出,随着放入捕食者数目的增多,甲和丙的存活率减少,乙的存活率增加,说明捕食者主要捕食甲和丙,三种鱼的种间竞争结果可能受捕食者影响。无捕食者时,乙的存活率很低,甲和丙的存活率较高,此条件下的种间竞争可能导致乙消失。由表格数据分析,三种鱼的环境容纳量不仅受捕食者及其数量影响,还与三种鱼之间的生存斗争以及食物等因素有关。

5.2020年春,一场历史罕见的蝗灾席卷东非和亚欧大陆,给农业生产带来巨大损失。

(1)春夏时节,田间各种植物种群数量迅速增长,这些植物种群数量的增加除与温度升高有关外,还受到 等非生物因素的影响。这一实例说明 。

解析:(1)春夏时节,气温升高、日照延长、降水增多等因素利于植物种子萌发及生长,多数植物种群数量增加,这说明非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的。

答案:(1)光照、水分(或日照延长、降水增多) 非生物因素对种群数量变化的影响往往是综合性的

5.2020年春,一场历史罕见的蝗灾席卷东非和亚欧大陆,给农业生产带来巨大损失。

(2)蝗虫等动物种群在春夏时节数量增加除与上述非生物因素有关外,食物、天敌等生物因素也是重要的影响因素。请尝试根据影响种群数量变化的生物因素提出两种可有效防止蝗灾爆发或治理蝗灾的具体方法。 。

解析:(2)影响种群数量变化的生物因素有食物、天敌、竞争者、引起传染病的病菌等,可从不同方面提出具体措施。注意此处要对农作物进行保护,不能引入竞争者来降低蝗虫种群数量。

答案:(2)在蝗虫易爆发区种植蝗虫不喜食的作物,减少蝗虫的食物来源防止蝗灾爆发;引入蝗虫的天敌如鸭等治理蝗灾(合理即可)

5.2020年春,一场历史罕见的蝗灾席卷东非和亚欧大陆,给农业生产带来巨大损失。

(3)如图为某地东亚飞蝗种群数量变化示意图。曲线a~b段,飞蝗数量呈现爆发式增长,从影响种群数量变化的因素考虑,其原因可能是 ;b~c段,种群增长速率逐渐 ,出生率 (填“大于”“小于”或“等于”)死亡率;为有效防止蝗灾,应在 点之前及时进行控制。

解析:(3)气候干旱是蝗灾爆发的重要原因。图示b~c段种群数量增加,出生率大于死亡率,但种群增长速率不断减小。为有效防止蝗灾,应在b点之前进行控制。

答案:(3)气候干旱 减小 大于 b

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点三 实验:培养液中酵母菌种群数量的变化

1.实验原理

①用 培养基培养酵母菌。

②在恒定培养液中当酵母菌种群数量达 后,会转而下降直至全部死亡(营养物质消耗、代谢产物积累及pH变化所致)。

③酵母菌数量可用 进行计数。

2.材料用具:酵母菌、无菌马铃薯培养液或肉汤培养液、试管、血细胞计数板、滴管、显微镜等。

液体

K值

血细胞计数板

3.实验步骤

混合均匀

抽样检测

4.实验结果分析

酵母菌增长数量曲线图(如图)

增长曲线的总趋势是 。原因是在开始时培养液的营养充足、空间充裕、条件适宜,因此酵母菌大量繁殖,种群数量剧增,随着酵母菌数量的不断增多,营养消耗、pH下降、有害产物积累等,使生存条件恶化,酵母菌死亡率 (填“高于”“低于”或“等于”)出生率,种群数量下降。

先增加再降低

高于

概念诊断

1.使用血细胞计数板时先滴菌液,再盖盖玻片。( )

×

提示:为减小误差,应该先盖盖玻片,再滴菌液,让菌液自行渗入。

2.压在方格线上的酵母菌,均予计数。( )

×

提示:对于线上的细胞,需要计数两条边界及夹角上的细胞,一般遵循“计上不记下,计左不计右”原则。

3.酵母菌培养需要半固体培养基。( )

×

提示:用液体培养基。

(选择性必修2 P11“探究·实践”拓展)(1)从试管中吸出培养液进行计数之前,需将试管轻轻振荡几次,试分析其原因。

教材拓展

提示:从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减小误差。

(2)“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验需要设置对照实验吗 为什么 重复实验呢

提示:不需要再设置对照实验,因不同时间取样已经形成自身前后对照;需要设置重复实验,目的是尽量减少误差,需对每个样品计数三次,取平均值。

(3)若进一步探究酵母菌培养液的量对酵母菌种群数量的增长有无影响,应如何设计实验,写出实验思路即可。

提示:设计多组含不同量酵母菌培养液(浓度相同)的实验组,分别接种等量且适量的酵母菌,用抽样检测的方法,分别定期估测各组试管中酵母菌数量,通过比较各组酵母菌种群数量变化,得出结论。

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

用血细胞计数板计算酵母菌数量的方法

(1)血细胞计数板构造:血细胞计数板有两种规格,对于16×25的规格而言,计四角的四个中方格共计100个小方格中的个体数量;而对于25×16的规格而言,计四角和正中间的5个中方格共计80个小方格中的个体数量,如图所示:

考向突破 引导训练 知能双升

1.下列关于“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的叙述,错误的是( )

A.将酵母菌接种到培养液中,并进行第一次计数

B.从静置的培养液中取适量上清液,用血细胞计数板计数

C.每天定时取样,测定酵母菌数量,绘制种群数量动态变化曲线

D.营养条件是影响酵母菌种群数量动态变化的因素之一

B

考向一

考查实验的基本操作技能

解析:将酵母菌接种到培养液后,需要对酵母菌进行初次计数,以获得酵母菌种群密度初始值;每次计数前,都需要轻缓地将培养液摇匀,使其中的酵母菌分布均匀,再取适量培养液用血细胞计数板计数;需要定时取样和计数,用于绘制酵母菌种群数量的动态变化曲线;酵母菌种群数量的动态变化受营养条件、代谢废物、空间等的影响。

特别提醒

理解并识记实验操作的注意事项

(1)每天计数酵母菌数量的时间要固定。(2)对培养液要进行定量稀释。(3)制片时,要先在计数室上盖上盖玻片,然后用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入,多余培养液用滤纸吸去。(4)由于计数室中的菌悬液有一定的高度(0.1 mm),故需要让细胞沉降到计数室底部的网格线中,避免细胞分布在不同液层深度,导致计数时被遗漏。

2.某小组同学为了探究“培养液中酵母菌种群数量的变化”,设计了图1所示的实验装置,图2是对酵母菌进行计数的血细胞计数板(1 mm×1 mm×0.1 mm)的计数室。以下说法错误的是( )

A.在最适状态的情况下,关闭出、入口流速控制阀,则装置中酵母菌种群增长为“S”形曲线

B.将计数板放在载物台中央,待酵母菌沉降到计数室底部后,再在显微镜下观察、计数

C.对酵母菌样液稀释时,如果加入的无菌水过多,会使酵母菌细胞膨胀破裂

D.若计数室每个小格中的平均酵母菌数为A,且稀释倍数为B,则1 mL培养液中的酵母菌数为4AB×106个

C

解析:即使在最适状态下,由于空间、营养等因素的限制,种群也是“S”形增长;将计数板放在载物台中央,待酵母菌沉降到计数室底部后,再在显微镜下观察、计数;酵母菌有细胞壁的保护,不会因为吸水过多而涨破;图中计数板为25×16型,计数室的体积为1×1×0.1×10-3=1×10-4(mL),则1 mL培养液中的酵母菌数为(25×16×A×B)/(1×10-4)=4AB×106(个)。

3.(2022·山东安丘月考)某学校生物兴趣小组利用酵母菌开展相关的探究实验。

(1)探究培养液中酵母菌种群数量(单位:万个/毫升)的动态变化。

①在实验中,如果血细胞计数板的一个小方格内酵母菌过多,难以数清,应当采取的措施是 。对于压在小方格界线上的酵母菌,正确的计数方法是计数 的个体数。在计数时,按以下顺序操作 (填字母),稍待片刻,待酵母菌全部沉降到计数室底部,再将计数板放在载物台中央计数。

A.多余培养液用滤纸吸去

B.将盖玻片放在计数室上

C.用吸管吸取培养液滴于盖玻片边缘

②下表是某小组记录的实验结果:

考向二

考查实验的拓展应用

时间 第1天 第2天 第3天 第4天 第5天 第6天 第7天

酵母菌数 32 127 762 824 819 821 820

从表中的数据可以得出结论:酵母菌的种群数量呈 形增长。第4天开始,酵母菌种群数量增

长基本停止,根据所学的知识,推测影响酵母菌种群数量增长的环境因素有 (举出一例即可)。

解析:(1)在血细胞计数板上的酵母菌过多,无法计数时,可增加稀释倍数。对于压在小方格界线上的酵母菌,正确的计数方法是计数相邻两边及其夹角的个体数。

答案:(1)①增加稀释倍数 相邻两边及其夹角 B、C、A ②“S” 营养物质、代谢废物、温度、pH和溶氧量等(任写一项)

3.(2022·山东安丘月考)某学校生物兴趣小组利用酵母菌开展相关的探究实验。

(2)在上述实验的基础上,该小组继续探究某环境因素对酵母菌细胞呼吸方式的影响,得如下结果。

氧浓度(%) a b c d

产生CO2的量mol) 9 12.5 15 30

产生酒精的量(mol) 9 6.5 6 0

据表可知:实验的自变量是 ,在氧气浓度为d时,酵母菌进行 呼吸。

解析:(2)表中产物主要依据氧浓度变化而变化,所以自变量是氧浓度,d浓度时无酒精产生,所以酵母菌只进行有氧呼吸。

答案:(2)氧浓度 有氧

同课章节目录