2023届高考生物复习专题课件★★生态系统的物质循环、信息传递与稳定性(共81张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考生物复习专题课件★★生态系统的物质循环、信息传递与稳定性(共81张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-11 17:23:15 | ||

图片预览

文档简介

(共81张PPT)

2023届高考生物复习专题课件★★

生态系统的物质循环、信息传递与

稳定性

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

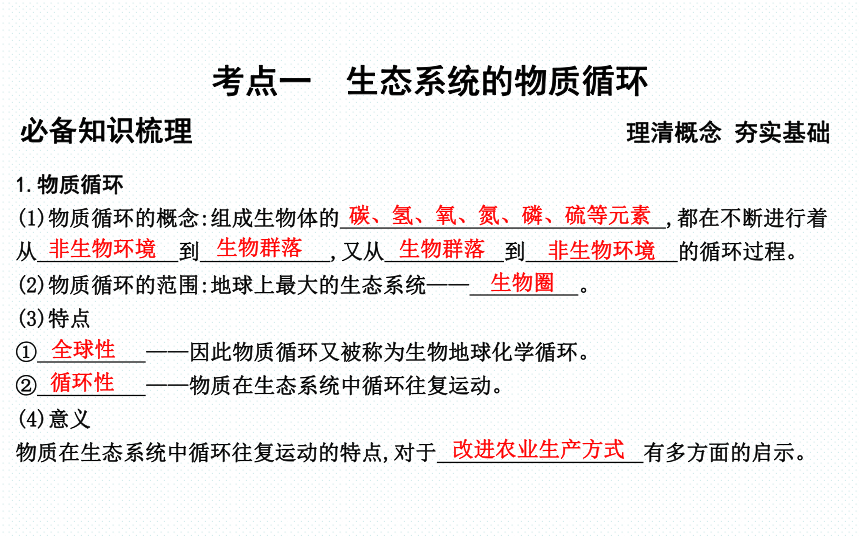

考点一 生态系统的物质循环

1.物质循环

(1)物质循环的概念:组成生物体的 ,都在不断进行着从 到 ,又从 到 的循环过程。

(2)物质循环的范围:地球上最大的生态系统—— 。

(3)特点

① ——因此物质循环又被称为生物地球化学循环。

② ——物质在生态系统中循环往复运动。

(4)意义

物质在生态系统中循环往复运动的特点,对于 有多方面的启示。

碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素

非生物环境

生物群落

生物群落

非生物环境

生物圈

全球性

循环性

改进农业生产方式

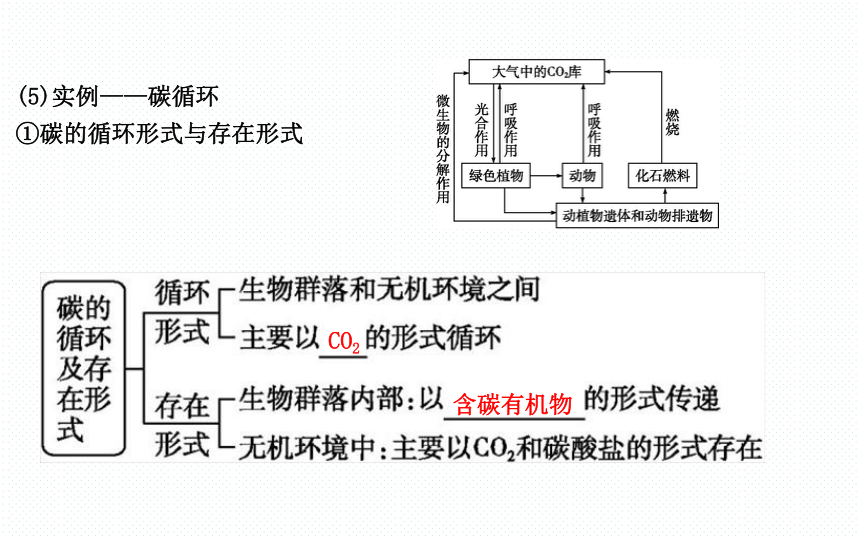

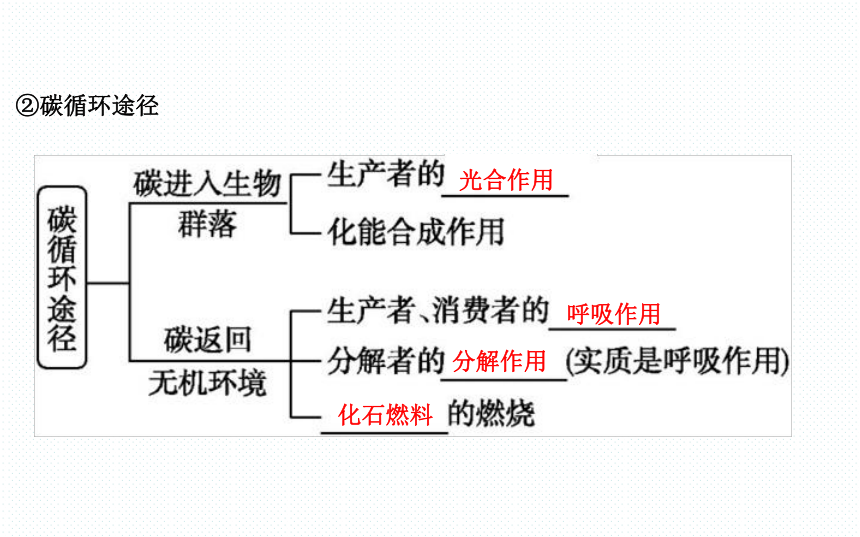

(5)实例——碳循环

①碳的循环形式与存在形式

CO2

含碳有机物

②碳循环途径

光合作用

呼吸作用

分解作用

化石燃料

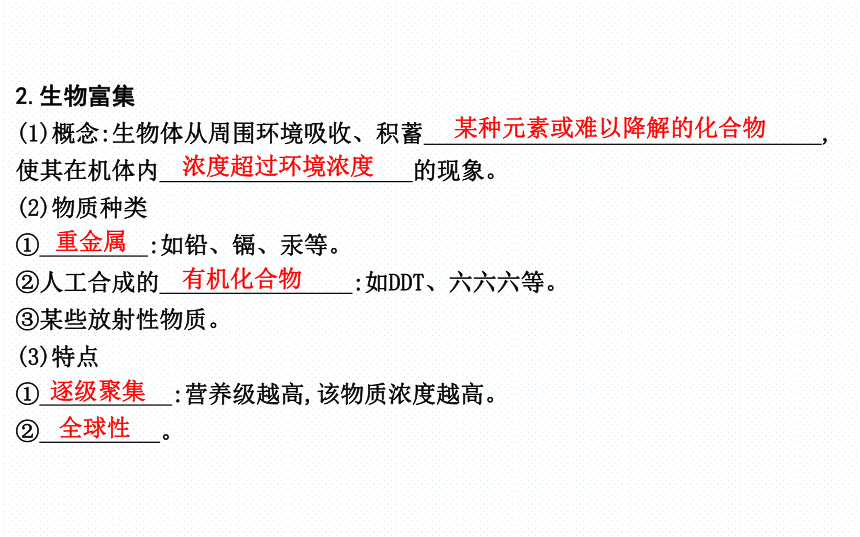

2.生物富集

(1)概念:生物体从周围环境吸收、积蓄 ,使其在机体内 的现象。

(2)物质种类

① :如铅、镉、汞等。

②人工合成的 :如DDT、六六六等。

③某些放射性物质。

(3)特点

① :营养级越高,该物质浓度越高。

② 。

某种元素或难以降解的化合物

浓度超过环境浓度

重金属

有机化合物

逐级聚集

全球性

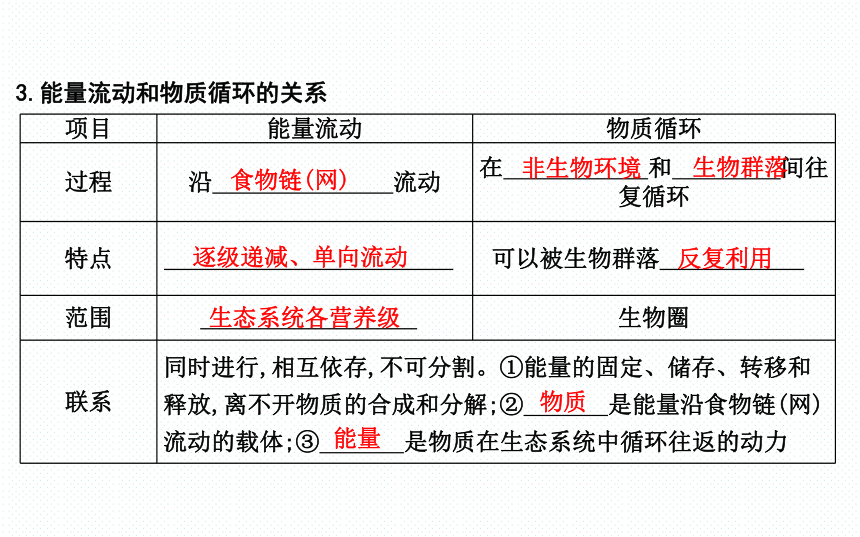

项目 能量流动 物质循环

过程 沿 流动 在 和 间往复循环

特点 . 可以被生物群落 .

范围 . 生物圈

联系 同时进行,相互依存,不可分割。①能量的固定、储存、转移和释放,离不开物质的合成和分解;② 是能量沿食物链(网)流动的载体;③ 是物质在生态系统中循环往返的动力 3.能量流动和物质循环的关系

食物链(网)

非生物环境

生物群落

逐级递减、单向流动

反复利用

生态系统各营养级

物质

能量

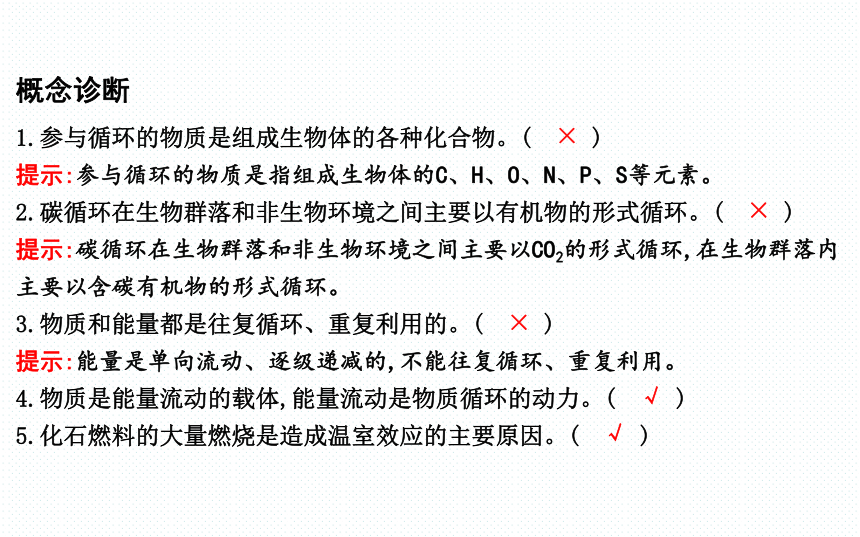

概念诊断

1.参与循环的物质是组成生物体的各种化合物。( )

提示:参与循环的物质是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素。

2.碳循环在生物群落和非生物环境之间主要以有机物的形式循环。( )

提示:碳循环在生物群落和非生物环境之间主要以CO2的形式循环,在生物群落内主要以含碳有机物的形式循环。

3.物质和能量都是往复循环、重复利用的。( )

提示:能量是单向流动、逐级递减的,不能往复循环、重复利用。

4.物质是能量流动的载体,能量流动是物质循环的动力。( )

5.化石燃料的大量燃烧是造成温室效应的主要原因。( )

×

×

×

√

√

1.(选择性必修2 P63“与社会的联系”拓展)分析温室效应存在的利与弊

提示:利:若大气不存在这种效应,地表温度将会下降,不利于生物的生存与繁衍。弊:温室效应加剧,气温升高,加快极地和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁。

2.(选择性必修2 P63“相关信息”拓展)归纳总结能发生生物富集现象的物质具有的特征

提示:能发生生物富集的物质特征:化学性质稳定,不易分解,不易排出生物体,易在生物体内积累。

教材拓展

关键能力培养 领悟方法 提升能力

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2020·全国Ⅲ卷)生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,错误的是( )

A.消费者没有参与碳循环的过程

B.生产者的光合作用是碳循环的重要环节

C.土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节

D.碳在无机环境与生物群落之间主要以CO2形式循环

A

分析物质循环的过程

考向一

解析:消费者的存在能加快生态系统的物质循环;生产者的光合作用能将二氧化碳和水转化成有机物,使大气CO2库中的碳进入生物群落,即生产者的光合作用是碳循环的重要环节;土壤中的微生物可以通过呼吸作用将含碳有机物中的碳返回大气中,土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节;碳在生物群落和无机环境之间的循环主要以CO2的形式进行,在生物群落内部主要以含碳有机物的形式传递。

2.某同学画出三幅表示生态系统部分碳循环示意图,下列分析错误的是( )

A.图1中C能加快生态系统的物质循环

B.若图1、图2、图3完整表示碳循环,需补充化石燃料燃烧产生CO2

C.图2中A、B、D、E构成群落,碳在其中流动的形式是有机物

D.三幅图中生产者都是A

D

解析:图1中的C为消费者,消费者的存在,可以加快生态系统的物质循环,对植物的传粉和种子的传播等具有重要的作用;若图1、图2、图3完整表示碳循环,则大气中的CO2除了来自生物的呼吸作用,还可以来自化石燃料燃烧产生CO2;图2中A为生产者, E为分解者,C、D均为消费者,则A、B、D、E构成群落,碳在其中流动的形式是有机物;图1的A为生产者,图2中A为生产者,图3的E为生产者。

技巧方法

快速确认碳循环各环节的“三看法”

分析生物富集

3.(2020·北京二模)塑料是海洋、湖泊以及河流最常见的污染物之一,直径小于2 mm的塑料被称为塑料微粒,它们对觅食的海洋动物构成了极大的威胁。海洋环境保护科学方面的联合专家小组评估全球塑料微粒的报告结果显示,已有数万种生物受到塑料污染。以下说法错误的是( )

A.塑料微粒被海洋生物取食后会沿食物链富集,影响它们的生长、繁殖和迁徙

B.塑料还可能会成为某些难降解污染物的载体,增加了动物和人类的患病风险

C.生活中对这些塑料垃圾进行分类和集中处理,可阻断它们通往海洋的“道路”

D.海洋生态系统中的含氮有机物可以进行循环

D

考向二

解析:海洋生态系统中的N元素可以进行循环,含氮有机物不能循环。

特别提醒 物质循环的对象:指C、H、O、N、P等化学元素,不是化合物。

比较物质循环和能量流动

4.下图为生物圈碳循环过程示意图,甲~丁表示生态系统的组成成分,①~⑦表示碳的流动过程。下列叙述正确的是( )

A.①⑤⑥过程可合成ATP并伴随热量的散失

B.若没有化石燃料的燃烧,则①和②的速率基本相等

C.碳元素就是沿着甲→丙→丁这条食物链传递的

D.物质循环和能量流动相辅相成,缺一不可

D

考向三

解析:分析题图,其中甲是生产者,乙是大气中的CO2库,丙是消费者,丁是分解者。①表示光合作用,②⑤⑥表示呼吸作用,③表示捕食关系,④⑦表示生产者、消费者流向分解者的碳。呼吸作用过程会伴随着热量的散失,但光合作用过程一般不会伴随热量的散失;由于生产者通过光合作用固定的碳通常大于通过呼吸作用放出的碳,因此①的速率要大于②的速率;丁是分解者,不参与食物链的组成;物质循环和能量流动相辅相成,缺一不可。

5.(2021·海口模拟)图甲是某生态系统碳循环的示意图,图乙表示该生态系统部分种群的食物关系。请据图分析回答下列问题。

(1)图甲中属于生物群落的是 (填字母)。碳在生物群落内部主要是以 的形式进行流动。

解析:(1)由图甲可推知,A为生产者,B为分解者,C、D为消费者,E为大气中CO2库,所以属于生物群落的有A、B、C、D;碳在生物群落和非生物环境之间以CO2的形式进行循环,而在生物群落中以含碳有机物的形式进行流动。

答案:(1)A、B、C、D 含碳有机物

5.(2021·海口模拟)图甲是某生态系统碳循环的示意图,图乙表示该生态系统部分种群的食物关系。请据图分析回答下列问题。

(2)图乙中d和c的种间关系是 。若a固定的能量不变,d减少,则b可利用的能量 。假设e种群中的能量是5.8×109 kJ;b种群中的能量为1.3×108 kJ。若能量的传递效率为10%~20%,则a种群中的能量至少是 kJ。

解析:(2)图乙中,d和c都以e为食,属于种间竞争关系;a以d、c为食,若a固定的能量不变,d减少,必然要从c获取更多的能量,从而使b的竞争者减少,可利用的能量增加;a是较高营养级,能量最少应以最长食物链、最低传递效率10%计算,则a种群中的能量至少为(5.8×109×10%-1.3×108)×10%=4.5×107kJ。

答案:(2)种间竞争 增加 4.5×107

5.(2021·海口模拟)图甲是某生态系统碳循环的示意图,图乙表示该生态系统部分种群的食物关系。请据图分析回答下列问题。

(3)图乙中a同化的能量除呼吸消耗外,其余的能量用于自身的 。

解析:(3)a同化的能量用于自身的呼吸作用和自身的生长、发育和繁殖。

答案:(3)生长、发育和繁殖

5.(2021·海口模拟)图甲是某生态系统碳循环的示意图,图乙表示该生态系统部分种群的食物关系。请据图分析回答下列问题。

(4)据图提出两项实现“低碳”、缓解温室效应的关键措施: 。

解析:(4)一方面通过减少化石燃料的燃烧、开发新能源来减少向大气中排放CO2,另一方面可通过增加植被来增强对CO2的吸收,从而缓解温室效应,实现“低碳”生活。

答案:(4)减少化石燃料的使用;植树造林,增加植被(或开发水能、太阳能等新能源)(答案合理即可)

1.生态系统中信息的种类

(1)概念

信息:在日常生活中,可以传播的消息、 、指令、 与信号等。

信息流:生态系统中的 之间,以及 都有信息的产生与交换,能够形成信息传递,即信息流。

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点二 生态系统的信息传递

情报

数据

生物种群

它们内部

种类 概念 来源 传递形式 实例

物理 信息 自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等,通过 传递的信息 . 和 个 体或群体 过程 萤火虫的闪光、蜘蛛网的振动频率等

化学 信息 生物产生的可以传递信息的 . 生物的代 谢活动 以化学物 质为信息 载体 昆虫的性外激素,有机酸等代谢产物等

行为 信息 动物通过其 . 在同种或异种生物之间传递的信息 动物的特 定行为 动物的 表 现及行为 鸟类等的报警行为、昆虫的舞蹈、鸟类的求偶行为

(2)信息的种类、概念、来源、传递形式及实例

物理过程

非生物环境

生物

物理

化学物质

特殊行为

独特

(3)信息传递的特点

①生物可以通过 信息类型进行交流。

②生态系统中的信息传递既存在于 之内,也发生在 之间。

(4)信息源、信道和信息受体

①信息源:信息传递过程中信息 。

②信道:信息传递过程中信息 。如空气、水以及其他介质均可以传播信息。

③信息受体:信息传递过程中信息 。如动物的眼、鼻、耳、皮肤,植物的叶、芽以及细胞中的特殊物质(如光敏色素)等可以接收多样化的信息。

一种或多种

同种生物

不同生物

产生的部位

传播的媒介

接收的生物或其部位

2.信息传递在生态系统中的作用

答案:

3.信息传递在农业生产中的应用

(1)提高 产品的产量。如利用模拟的动物信息吸引大量的 ,就可以提高果树的传粉效率和 。

(2)对有害动物 。目前控制动物危害的技术大致有化学防治、

和机械防治等,生物防治中有些就是利用信息来发挥作用的。如利用昆虫 诱捕或警示有害动物,降低害虫的 。

农畜

传粉动物

结实率

进行控制

生物防治

信息素

种群密度

概念诊断

1.生长旺盛的牧草为食草动物提供了采食信息,这对牧草不利。( )

提示:生长旺盛的牧草为食草动物提供了采食信息,由于食草动物的采食,同种牧草之间的种间种内竞争、异种牧草之间的种间竞争均减弱,有利于牧草的

生长。

2.生态系统的各成分之间存在多种形式的信息传递。( )

3.马通过蹭鼻向主人表示友好属于行为信息。( )

4.信息传递不像物质循环那样循环,也不像能量流动那样单向流动,而往往是双向的。( )

5.信息传递存在于生态系统的各种成分之间。( )

×

√

√

√

√

1.(选择性必修2 P69“相关信息”拓展)黑光灯诱杀害虫和施用信息素都能控制害虫数量,它们的原理相同吗

提示:不同,黑光灯诱杀害虫,靠的是物理信息,直接降低害虫种群密度。施放信息素依靠的是化学信息,以降低害虫出生率,进而降低害虫种群密度。

2.(选择性必修2 P71“图3-16”拓展)捕食者与被捕食者之间是否存在信息传递 其传递方向是单向还是双向的

提示:存在。其传递方向通常是双向的。

3.(选择性必修2 P70拓展)生态系统中的信息传递的范围也包括细胞之间的信息传递吗 为什么

提示:不包括。因为生态系统的信息传递是指种群内部个体之间、种群之间以及生物与非生物环境之间的信息传递。

教材拓展

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

1.生态系统中信息类型的辨析方法

(1)涉及声音、颜色、植物形状、磁力、温度、湿度这些信号,通过动物感觉器官——皮肤、耳朵、眼或通过植物光敏色素、叶、芽等感觉上述信息,则判断为物理信息。

(2)若涉及化学物质挥发性(如性外激素等)这一特点,则判断为化学信息。

(3)凡涉及“肢体语言”者均属于行为信息。

(4)若在影响视线的环境中(如深山密林),生物间多依靠“声音”这种物理形式传递信息。

(5)若在噪音嘈杂的环境(如洪水、瀑布旁),生物多以“肢体语言”这种“行为”进行信息交流。

2.比较生态系统的三大主要功能

项目 能量流动 物质循环 信息传递

特点 单向流动、 逐级递减 循环流动、 反复利用 通常是双向的

范围 生态系统中 各营养级 生物圈 生物与生物之间,

生物与非生物环

境之间

途径 食物链和食物网 多种

地位 生态系统 的动力 生态系统 的基础 决定能量流动

和物质循环的

方向和状态

联系 同时进行,相互依存,不可分割,形成统一整体 考向突破 引导训练 知能双升

1.蝙蝠能发放超声波,根据回声反射来确定猎物的位置;某些灯蛾种类也能发放超声波干扰蝙蝠的超声波,并使其堵塞或失灵,从而干扰蝙蝠的捕食。以下说法错误的是( )

A.蝙蝠与灯蛾通过相互选择实现协同进化

B.蝙蝠与灯蛾发放超声波属于行为信息

C.蝙蝠与灯蛾之间的信息传递是双向的

D.蝙蝠的种群数量会制约灯蛾的种群数量

B

归纳信息传递的种类、特点

考向一

解析:蝙蝠与灯蛾通过捕食与被捕食在相互选择中实现协同进化;蝙蝠与灯蛾发出的超声波属于物理信息;蝙蝠与灯蛾都可以发出超声波,互相影响,说明其信息传递是双向的;蝙蝠是灯蛾的天敌,蝙蝠的种群数量变化会影响灯蛾的种群数量。

2.(2021·八省联考福建)信息传递在生态系统中具有重要的作用。下列能体现信息调节种间关系作用的是( )

A.油蒿分泌化学物质抑制多种植物种子的萌发

B.长日照可促进苗圃中的落叶松幼苗推迟休眠

C.鸟表演复杂的舞蹈动作吸引异性前来交配

D.昏暗蜂房内蜜蜂用触角感受同伴的舞蹈信息

A

分析信息传递的作用及应用

考向二

解析:油蒿分泌化学物质抑制多种植物种子的萌发,体现了信息能调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定;长日照可促进苗圃中的落叶松幼苗推迟休眠,体现了生命活动的正常进行,离不开信息的作用;鸟表演复杂的舞蹈动作吸引异性前来交配,体现了生物种群的繁衍,离不开信息传递;昏暗蜂房内蜜蜂用触角感受同伴的舞蹈信息,体现了生命活动的正常进行,离不开

信息的作用。

技巧方法 判断信息传递作用的方法

①个体层面重点强调的是“生命活动”;

②种群层面重点看是否跟“繁衍后代”有关;

③群落和生态系统层面重点关注有无“种间关系”。

3.(2021·衡水中学联考)浙江安吉的余村坚定践行从“靠山吃矿”走向“养山富山”的生态文明之路,成为中国美丽乡村的生态典范。请回答下列问题。

(1)余村践行的生态文明之路实质上是群落 的过程,通过治理,矿山变为青山,说明人类活动可以 。

解析:(1)退矿还林属于群落次生演替;人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

答案:(1)(次生)演替 改变演替的速度和方向

3.(2021·衡水中学联考)浙江安吉的余村坚定践行从“靠山吃矿”走向“养山富山”的生态文明之路,成为中国美丽乡村的生态典范。请回答下列问题。

(2)竹海中毛竹同化的能量一部分通过呼吸作用以热能形式散失,一部分

用于 ,储存在有机物中。以毛竹为食的竹鼠遇到天敌无路可逃时,会前肢撑地,后腿蹬地,并露出锋利的门齿,发出警告声,借以躲避猎捕,由此说明生态系统中信息传递的作用是

。

解析:(2)毛竹属于生产者,它同化的能量一部分通过呼吸作用以热能形式散失,一部分用于自身的生长、发育和繁殖等生命活动;竹鼠遇到天敌无路可逃时表现出一系列行为,该实例涉及物理信息和行为信息,说明了生态系统的信息传递能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。

答案:(2)自身生长、发育和繁殖等生命活动 调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定

1.生态平衡与生态系统的稳定性

(1)生态平衡

①概念:生态系统的结构和功能处于 的一种状态。

②特征

a.结构平衡:生态系统的 保持相对稳定。

b.功能平衡: 的生态过程正常进行,保证了物质总在循环,能量不断流动,生物个体持续发展和更新。

c. 平衡:例如,在某生态系统中,植物在一定时间内制造的可供其他生物利用的有机物的量,处于比较稳定的状态。

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点三 生态系统的稳定性

相对稳定

各组分

生产—消费—分解

收支

③实质:生态平衡并不是指生态系统一成不变,而是一种 平衡。

(2)负反馈调节

①概念:在一个系统中,系统工作的效果,反过来又作为 调节该系统的工作,并且使系统工作的效果 ,它可使系统保持 。

②作用:负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统具备 的基础。

(3)生态系统的稳定性

①概念:生态系统 自身结构与功能处于相对平衡状态的 。

②原因:生态系统具有一定的 。

③特点:生态系统的自我调节能力是 的。当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生态系统的稳定性 ,生态平衡就会遭到 。

④与生态平衡关系:生态系统的稳定性,强调的是生态系统维持生态平衡的能力。

动态

信息

减弱或受到限制

稳定

自我调节能力

维持或恢复

能力

自我调节能力

有限

急剧下降

严重的破坏

项目 抵抗力稳定性 恢复力稳定性

概念 生态系统 外界干扰并使自身的结构与功能 的能力 生态系统在受到外界干扰因素的破坏后 的能力

核心 抵抗干扰,保持原状 遭到破坏,恢复原状

特点 生态系统的组分越多,食物网 越 ,自我调节能力就 ,抵抗力稳定性就越高 生态系统在受到不同的干扰(破坏)后,其 不同

2.抵抗力稳定性和恢复力稳定性

抵抗

保持原状

恢复到原状

复杂

越强

恢复速度和恢复时间

3.提高生态系统稳定性

(1)控制对生态系统的 强度,对生态系统的利用应适度,不应超过生态系统的 能力。

(2)对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应的 的投入。

干扰

自我调节

物质和能量

概念诊断

1.生态系统的自我调节能力主要是通过正反馈调节来实现的。( )

提示:生态系统之所以能维持相对稳定,是因为生态系统具有自我调节能力。负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统自我调节能力的基础。

2.同等强度干扰下,草原生态系统比森林生态系统的抵抗力稳定性高。( )

提示:草原生态系统的结构较简单,抵抗力稳定性小于森林生态系统,所以在同等强度

干扰条件下,草原生态系统抵抗力稳定性低。

3.外来物种入侵会增加物种多样性,提高生态系统的稳定性。( )

提示:如果引入不当,如引入了一个没有天敌的物种,则会侵占、压缩其他物种的生存空间,破坏原有的生态系统的稳定性。

4.生态系统的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统的抵抗力稳定性就越强。( )

×

×

×

√

1.(选择性必修2 P74“思考·讨论”拓展)负反馈调节仅存在于生态系统中吗

提示:不是。负反馈调节在生命系统的各个层次均有体现,如甲状腺激素分泌的调节。

2.(选择性必修2 P75“图3-20”拓展)抵抗力稳定性和恢复力稳定性的关系一定都呈负相关的关系吗 举例说明。

提示:不一定,例如苔原生态系统,由于物种组分单一、结构简单,它的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都较低。

教材拓展

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

1.比较抵抗力稳定性和恢复力稳定性

(1)一般呈相反的关系:抵抗力稳定性强的生态系统,恢复力稳定性弱。但也有例外:对于极地苔原(冻原)而言,由于物种组成单一,营养结构简单,它的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都较低。

(2)两者是同时存在于同一系统中的两种截然不同的能力,它们相互作用共同维持生态系统的稳定。

2.生态系统调节中正反馈和负反馈的比较

比较项目 正反馈调节 负反馈调节

调节方式 使系统工作效 果得到增强 使系统工作效果

减弱或受限制

结果 常使生态系统远离稳态 有利于生态系

统保持相对稳定

实例分析

考向突破 引导训练 知能双升

1.一个系统作用的效果反过来又促进或抑制这个系统的工作,如果是促进,该调节就是正反馈,反之则是负反馈。图1和图2中都存在反馈调节。下列分析不正确的是( )

A.图1中是负反馈调节,图2中是正反馈调节

B.图1中甲、乙、丙之间的食物链是丙→甲→乙

C.图1的调节机制是生态系统自我调节能力的基础

D.图1和图2的反馈调节都会影响生态系统的稳态

B

理解反馈调节机制

考向一

解析:图1可以表示某草原生态系统中的负反馈调节示意图,根据它们之间的数量变化关系可以确定食物链为乙→甲→丙,该负反馈调节有利于生态系统维持原有的稳态,图2为正反馈调节,它会使生态系统远离稳态;负反馈调节机制是生态系统自我调节能力的基础;正反馈和负反馈都会影响生态系统的稳态。

技巧方法 判断正反馈、负反馈调节的方法

(1)依据:从调节后的结果与原状态之间的变化分析。

2.下列关于生态系统稳定性的描述,正确的是( )

A.河流受到轻微的污染依然清澈,属于恢复力稳定性

B.恢复力稳定性弱的生态系统抵抗力稳定性一定强

C.“野火烧不尽,春风吹又生”体现了生态系统的恢复力稳定性

D.引入新物种到一个生态系统使生物种类增加从而提高抵抗力稳定性

C

分析生态系统的稳定性及应用

考向二

解析:河流受到污染,依然清澈表现为“抵抗干扰,保持原状”,属于抵抗力稳定性;有些生态系统(如冻原)抵抗力稳定性与恢复力稳定性都较低;“野火烧不尽,春风吹又生”体现了生态系统的恢复力稳定性;引入新物种到一个生态系统可能使原有物种灭绝,从而使抵抗力稳定性下降。

3.(2021·河北卷)湿地生态系统生物多样性丰富,鸟类是其重要组成部分。研究者对某湿地生态系统不同退化阶段的生物多样性进行了调查,结果见下表。下列叙述正确的是( )

典型湿地 季节性湿地 中度退化湿地 严重退化湿地

湿地特征 常年积水 季节性积水 无积水 完全干涸,

鼠害严重

生物多样 性指数 2.7 2.4 2.1 1.5

鸟类丰富度 25 17 12 9

注:生物多样性指数反映生物多样性水平。

A.严重退化湿地中的鼠类吸引部分猛禽使得食物网结构最为复杂

B.因湿地退化食物不足,鸟类死亡率增加导致丰富度降低

C.湿地生态系统稳定性是其自我调节能力的基础

D.湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大

D

解析:严重退化湿地中鼠害严重,鸟类丰富度降低,食物网结构简单;湿地退化使生物多样性降低,导致鸟类食物和栖息地减少,丰富度降低;湿地的自我调节能力是湿地生态系统稳定性的基础;由题表可知,湿地退化会使湿地积水减少,直至完全干涸,因此湿地退化在防旱、调节气候等方面的作用下降,即湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大。

4.白纹伊蚊分布广泛,可传播登革病毒,雌蚊吸血,雄蚊不吸血而吸植物汁液。某科研团队培育了携带新型共生菌的白纹伊蚊,其中的雄蚊与野生雌蚊交配,产生的受精卵不能发育。该团队在试点小岛上大量释放携带新型共生菌的雄蚊,降低了野生白纹伊蚊的种群数量。该实验探索出的防治白纹伊蚊的新途径,有助于控制登革病毒的传播。

(1)研究人员释放雄蚊后连续监测白纹伊蚊种群数量的变化,以检验实验效果。该实验选择封闭性较好的小岛而不是更开放的环境作为试点,从影响种群数量变动的直接因素考虑,其原因是 。

解析:(1)从影响种群数量变动的直接因素考虑,有出生率和死亡率、迁入率和迁出率,而小岛封闭性好,所以,考虑的直接因素是迁入率和迁出率。

答案:(1)小岛封闭性好,迁入率和迁出率低,对该实验结果影响小

4.白纹伊蚊分布广泛,可传播登革病毒,雌蚊吸血,雄蚊不吸血而吸植物汁液。某科研团队培育了携带新型共生菌的白纹伊蚊,其中的雄蚊与野生雌蚊交配,产生的受精卵不能发育。该团队在试点小岛上大量释放携带新型共生菌的雄蚊,降低了野生白纹伊蚊的种群数量。该实验探索出的防治白纹伊蚊的新途径,有助于控制登革病毒的传播。

(2)有人担忧降低白纹伊蚊数量后,会对生态系统的稳定性产生影响。而多年的实验结果表明该举措对生态系统稳定性的影响较小,这主要是因为生态系统具有一定的 能力,其基础为 调节。

解析:(2)生态系统具有稳定性主要是因为其具有一定的自我调节能力,基础是负反馈调节。

答案:(2)自我调节 负反馈

1.实验原理

(1)土壤中存在种类、数目繁多的细菌、真菌等微生物,它们在生态系统中的成分主要为 。

(2)分解者的分解速度与环境中的 等生态因子相关。

(3)土壤微生物能分泌淀粉酶将淀粉分解成还原糖(麦芽糖),淀粉遇碘变 。还原糖遇斐林试剂,在水浴加热条件下,产生 沉淀。

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点四 实验:探究土壤微生物的分解作用

分解者

温度、水分

蓝

砖红色

项目 案例1 案例2 提出问题 落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗 土壤微生物能否分解淀粉 实验假设 微生物能分解落叶使之腐烂 微生物能分解淀粉 实验 设计 实验组 A烧杯中加入30 mL 土壤浸出液+淀粉糊 对照组 对土壤 处理 B烧杯中加入30 mL 蒸馏水+与A等量的淀粉糊 实验现象 在相同时间内实验组落叶腐烂程度小于对照组 A A1 不变蓝

A2 .

B B1 变蓝

B2 .

结论分析 微生物对落叶有分解作用 土壤中的微生物能分解淀粉 2.实验流程

对土壤处理(例如,60 ℃处理1小时)

不做任何

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

说明:(1)表中A1、A2为装有从A烧杯中取出的各10 mL液体的烧杯。

(2)表中B1、B2为装有从B烧杯中取出的各10 mL液体的烧杯。

(3)在A1和B1中加入碘液;在A2和B2中加入斐林试剂并进行水浴加热。

概念诊断

1.土壤中的微生物处于食物链的最高营养级。( )

提示:土壤中的微生物主要是分解者,分解者不参与构成食物链。

2.探究“落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗”时,实验组要对土壤进行高温处理。( )

3.“土壤微生物能否分解淀粉”探究结果显示出现砖红色沉淀,说明淀粉未分解。( )

提示:结果显示砖红色沉淀,说明出现淀粉分解成了还原性糖。

×

√

×

1.(选择性必修2 P65~66“探究·实践”拓展)碘液与斐林试剂的检测作用是不是一样 使用方法有什么区别

提示:不一样。前者检测淀粉的分解是否彻底完成,后者检测淀粉的分解是否发生。斐林试剂需要水浴加热,碘液不需要加热。

2.(选择性必修2 P65~66“探究·实践”拓展)某同学探究“落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗”时,将土壤用很高的温度处理直到变色严重,他的做法对吗 为什么

提示:不对。将土壤用很高的温度处理直到变色严重时,土壤理化性质改变了,这样不符合对照原则。

教材拓展

考向突破 引导训练 知能双升

为了解土壤微生物能否分解农药,并尽快得出实验结论,有人用“敌草隆”(一种除草剂)进行实验:取等量砂土分装于相同的两个容器中,a组高压灭菌,b组不灭菌。下列有关事项的叙述中正确的是( )

A.向a、b组中喷入等量的“敌草隆”,再置于同一恒温箱中培养相同时间

B.检测“敌草隆”的消失情况,预计a组的“敌草隆”全部消失,b组的基本不变

C.只用砂土实验效果比用几种典型土壤混合后的好

D.再增加c组作为对照,不喷入“敌草隆”,其他处理与a、b组相同

A

关键能力培养 领悟方法 提升能力

考向 考查实验基本原理、技能与应用

解析:本实验的自变量是有无土壤微生物,而“敌草隆”的使用量和培养

条件是无关变量,无关变量应保持一致且适宜,所以应向a、b中喷入等量“敌草隆”,再置于同一恒温箱中培养相同时间;a组的“敌草隆”应该是

不变,b组的“敌草隆”可能会部分减少;因为典型土壤中含微生物多,所以用几种典型土壤混合后的效果好;没有必要再加一个对照组。

1.实验目的:设计一个生态缸,观察这一人工生态系统的 。

2.基本原理

(1)在有限的空间内,依据生态系统原理,将生态系统的 进行组织,构建成一个人工微生态系统是可能的。

(2)设计时要考虑系统内组分及营养级之间的 。

(3)人工生态系统的 是有条件的,也可能是短暂的。

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点五 实验:设计制作生态缸,观察其稳定性

稳定性

基本成分

合适比例

稳定性

3.实验步骤

(1)用玻璃板和粘胶制作生态缸框架。

(2)在生态缸内底部的一侧铺垫石块和细沙土,厚度为5~15 cm,在沙土上铺一层 ,厚度为5~10 cm。铺垫好的土和石块整体呈坡状,再放置几块有孔的假山石,在缸内的低处倒进水。

(3)将采集或购买的 放在生态缸中。

(4)封上生态缸盖。

(5)每星期至少观察一次生态缸内的生物种类与数量变化,并且进行记录。

(6)将观察到的结果记录到表中。

含腐殖质较多的土

动物和植物

概念诊断

1.生态缸必须是密封的,且是透明的,放置于室内通风、阳光直接照射的地方。( )

提示:生态缸要求放在光线良好的地方,但要避免阳光直接照射。

2.为增强实验效果,生态缸内要多放置一些植物和动物。( )

提示:生态缸内各种生物的数量比例合适,不宜放置过多。

3.制作生态缸时,含腐殖质较多的土要铺在底下,沙土铺在上面。( )

提示:含腐殖质较多的土要铺在沙土上面。

×

×

×

1.(选择性必修2 P78“探究·实践”拓展)生态缸制作过程中,选择的动物不宜过多,个体不宜过大,这是为什么

提示:减少对氧气的消耗,防止氧气消耗量大于生产量。

2.(选择性必修2 P78“探究·实践”拓展)生态缸中投放的生物应该具有哪些生态系统的组成成分 为什么

提示:具有生产者、消费者和分解者。因为各种生物成分齐全,生态缸才能够进行物质循环和能量流动,并在一定时期内保持相对稳定。

教材拓展

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

分析实验设计要求

设计要求 相关分析

生态缸必须是封闭的 防止外界生物或非生物因素的干扰

生态缸的材料必须透明 光线容易透过,为光合作用提供光能;便于观察

生态缸要留出一定的空间 缸内储备一定量的空气

生态缸的采光要用较强的散射光 防止阳光直射使水温过高,导致水生植物死亡

生态缸中投放的几种生物必须具有很强的生活力,成分齐全 生态缸中能够进行物质循环和能量流动,在一定时期内保持相对稳定

虽然生态缸中成分齐全,各成分间可以进行能量流动和物质循环,但由于缸中生态系统过于简单,自我调节能力较弱,所以其稳定性极易遭到破坏,因此只能保持较短时间。如果生态缸是一个开放的系统,则可改善上述情况,在没有巨大外界环境干扰的情况下会长期保持相对稳定。

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2021·中山模拟)下面列举的在设计小生态瓶时应遵循的原理中,不合理的是( )

A.瓶中动物与植物之间应有捕食关系

B.瓶中各种生物的数量搭配应合理

C.应经常向瓶中通气,保证瓶中生物的呼吸

D.瓶中生态系统应有充足的太阳能

C

考向 考查实验基本原理、技能与应用

解析:小生态瓶中,动物与植物之间应有捕食关系,以实现物质循环再生;为保证生态瓶的正常运转,瓶中各种生物的数量搭配应合理;小生态瓶应是一个相对独立的生态系统,应保持密闭状态;为保证生态瓶有足够的能量输入,瓶中生态系统应有充足的太阳能。

2.(2022·四川成都模拟)市面上有很多观赏性小生态瓶,为人们的生活增添了乐趣。右图是一个简易生态瓶的示意图。回答下列问题。

(1)在一定时间范围内,小生态瓶内 (填“能”或“不能”)进行碳、氧、氮、磷等元素的循环利用,原因是 。

解析:(1)由于生态瓶内有生产者和分解者,因此在一定时间范围内,小生态瓶可以通过光合作用、细胞呼吸、微生物分解等生理过程实现碳、氧、氮、磷等元素的循环利用。

答案:(1)能 该生态瓶内有生产者和分解者,能通过光合作用、呼吸作用、分解作用等生理过程实现各元素的循环利用

2.(2022·四川成都模拟)市面上有很多观赏性小生态瓶,为人们的生活增添了乐趣。右图是一个简易生态瓶的示意图。回答下列问题。

(2)简易生态瓶能在一定时间内维持相对稳定,这是因为生态系统具有一定的

能力,但简易生态瓶的抵抗力稳定性很低,原因是 。

解析:(2)由于生态系统具有一定的自我调节能力,所以简易生态瓶能在一定时间内维持相对稳定,然而由于小生态瓶内生物种类少,营养结构简单,自我调节能力很弱,所以简易生态瓶的抵抗力稳定性很低。

答案:(2)自我调节 该生态系统生物种类少,营养结构简单,自我调节能力很弱

2.(2022·四川成都模拟)市面上有很多观赏性小生态瓶,为人们的生活增添了乐趣。

右图是一个简易生态瓶的示意图。回答下列问题。

(3)为尽可能长时间维持生态瓶的相对稳定,应将该生态瓶置于 处,并避免阳光直射。若要在该生态瓶中添加小动物,则应注意各营养级生物之间的比例合适,从能量流动的角度分析,这是因为 。

解析:(3)为尽可能长时间维持生态瓶的相对稳定,应将该生态瓶置于通风、光线良好的环境中,从而有利于生产者固定能量,同时还要避免阳光直射。能量在流动过程中逐级递减,因此添加小动物应注意各营养级生物之间的比例。

答案:(3)通风、光线良好 能量流动是逐级递减的

实验方案的补充和完善题型属于半开放试题,在解决这类试题时要充分获取题目中所给的信息,包括实验要求和实验用具,并注意模仿或借鉴题干中已给出的实验方法和步骤,在全面掌握实验整体思路和方法的基础上再去补充和完善实验。常让学生补充实验假设、实验原理、实验思路、实验步骤、预期实验结果或结论。解答此类题时要紧扣题意,仔细结合上下文进行补充。其突破方法如下:

1.补充实验原理类:需要深入分析题目中与实验原理有关的内容,如对照组实验、重要实验步骤、重要实验装置、完善实验装置、完善实验所用的实验方法等,在此基础上,联系教材中相关联的原理、知识点进行知识迁移,归纳其原理。

[实验技能7] 实验方案的补充和完善

2.补充实验步骤类:需根据实验目的确定实验变量,审读所提供的信息中是否准确控制了实验变量,是否遵循对照原则、单一变量原则等。

3.预测实验结果类:需认真分析实验目的和相关知识,确定自变量对因变量的影响。一定要辨别实验是验证性实验还是探究性实验。验证性实验具有明确的结果;探究性实验的现象和结果是未知的或不确定的,应针对各种可能性分别加以考虑和分析,得到相关结论。无论是哪种情况,文字描述应力求简练、准确、科学。

[针对训练]

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(1)研究课题: 。

解析:(1)由题目可知,该题要研究的课题是探究温度对土壤微生物分解作用的影响。

答案:(1)探究温度对土壤微生物分解作用的影响

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(2)实验步骤:

①取 的落叶分成三等份,用纱布包好,分别埋入装有土壤的三个玻璃水槽并用塑料布封好玻璃水槽的口。

解析:(2)①为保证实验的准确性,除自变量外,其他条件都应该一致,所取落叶应该大小、形状相同。

答案:(2)①形状、大小相同

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(2)实验步骤:

②将玻璃水槽贴上标签A、B和C,将A放在 环境中,B放在0 ℃环境中,

C放在50 ℃环境中。一个月后,取出纱布包。

解析:②B、C的温度是0 ℃和50 ℃,一个是低温,一个是高温,则缺少一个常温实验,故A应当放在常温(或25 ℃)环境中。

答案:②常温(或25 ℃)

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(2)实验步骤:

③观察比较A、B、C三个装置的纱布包中落叶的 程度。

解析:③实验的结果应该是观察落叶的腐烂程度。

答案:③腐烂

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(3)预期最可能的实验结果: 。

解析:(3)常温是微生物正常的生存温度,0 ℃使微生物生命活动减弱,50 ℃严重影响其活性甚至杀死微生物,故常温时腐烂程度更严重。

答案:(3)常温(25 ℃)条件下比0 ℃和50 ℃条件下的落叶腐烂程度大

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(4)实验结论: 。

解析:(4)综上可知实验结论为:温度影响土壤微生物的分解作用。

答案:(4)温度影响土壤微生物的分解作用

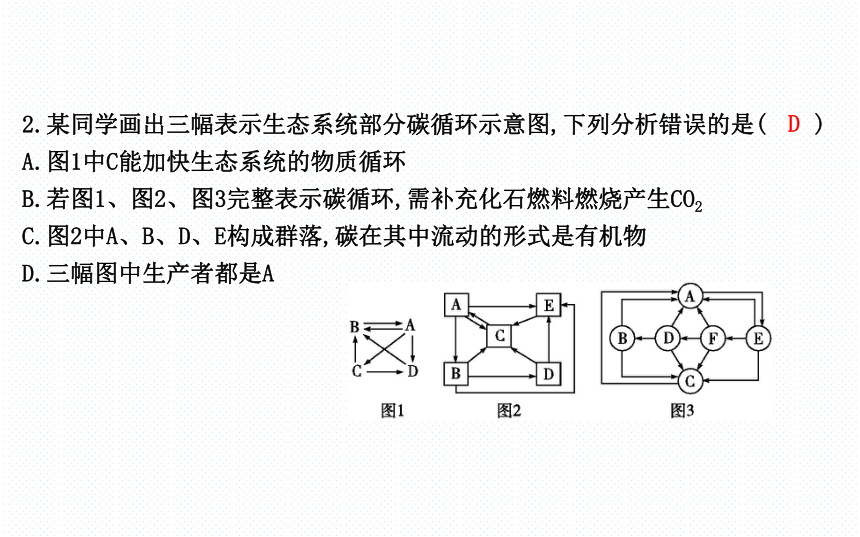

2.为观察生态系统的稳定性,设计4个密闭、透明的生态瓶,各瓶内的组成和条件见下表。经过一段时间的培养和观测后,发现甲瓶是最稳定的生态系统。

生态系统组成 光 水草 藻类 浮游 动物 小鱼 泥沙

生 态 瓶 编 号 甲 + + + + - +

乙 - + + + - +

丙 + + + + - -

丁 + + + + + +

注:“+”表示有,“-”表示无。

请回答以下问题。

(1)乙瓶内,藻类的种群密度变化趋势为 ,原因是 。

(2)丙瓶比甲瓶有较多的有机物,原因是 。

(3)丁瓶与甲瓶相比,氧气含量 ,原因是 。

(4)根据观测结果,得出结论:

① ;

② 。

2023届高考生物复习专题课件★★

生态系统的物质循环、信息传递与

稳定性

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点一 生态系统的物质循环

1.物质循环

(1)物质循环的概念:组成生物体的 ,都在不断进行着从 到 ,又从 到 的循环过程。

(2)物质循环的范围:地球上最大的生态系统—— 。

(3)特点

① ——因此物质循环又被称为生物地球化学循环。

② ——物质在生态系统中循环往复运动。

(4)意义

物质在生态系统中循环往复运动的特点,对于 有多方面的启示。

碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素

非生物环境

生物群落

生物群落

非生物环境

生物圈

全球性

循环性

改进农业生产方式

(5)实例——碳循环

①碳的循环形式与存在形式

CO2

含碳有机物

②碳循环途径

光合作用

呼吸作用

分解作用

化石燃料

2.生物富集

(1)概念:生物体从周围环境吸收、积蓄 ,使其在机体内 的现象。

(2)物质种类

① :如铅、镉、汞等。

②人工合成的 :如DDT、六六六等。

③某些放射性物质。

(3)特点

① :营养级越高,该物质浓度越高。

② 。

某种元素或难以降解的化合物

浓度超过环境浓度

重金属

有机化合物

逐级聚集

全球性

项目 能量流动 物质循环

过程 沿 流动 在 和 间往复循环

特点 . 可以被生物群落 .

范围 . 生物圈

联系 同时进行,相互依存,不可分割。①能量的固定、储存、转移和释放,离不开物质的合成和分解;② 是能量沿食物链(网)流动的载体;③ 是物质在生态系统中循环往返的动力 3.能量流动和物质循环的关系

食物链(网)

非生物环境

生物群落

逐级递减、单向流动

反复利用

生态系统各营养级

物质

能量

概念诊断

1.参与循环的物质是组成生物体的各种化合物。( )

提示:参与循环的物质是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素。

2.碳循环在生物群落和非生物环境之间主要以有机物的形式循环。( )

提示:碳循环在生物群落和非生物环境之间主要以CO2的形式循环,在生物群落内主要以含碳有机物的形式循环。

3.物质和能量都是往复循环、重复利用的。( )

提示:能量是单向流动、逐级递减的,不能往复循环、重复利用。

4.物质是能量流动的载体,能量流动是物质循环的动力。( )

5.化石燃料的大量燃烧是造成温室效应的主要原因。( )

×

×

×

√

√

1.(选择性必修2 P63“与社会的联系”拓展)分析温室效应存在的利与弊

提示:利:若大气不存在这种效应,地表温度将会下降,不利于生物的生存与繁衍。弊:温室效应加剧,气温升高,加快极地和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁。

2.(选择性必修2 P63“相关信息”拓展)归纳总结能发生生物富集现象的物质具有的特征

提示:能发生生物富集的物质特征:化学性质稳定,不易分解,不易排出生物体,易在生物体内积累。

教材拓展

关键能力培养 领悟方法 提升能力

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2020·全国Ⅲ卷)生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,错误的是( )

A.消费者没有参与碳循环的过程

B.生产者的光合作用是碳循环的重要环节

C.土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节

D.碳在无机环境与生物群落之间主要以CO2形式循环

A

分析物质循环的过程

考向一

解析:消费者的存在能加快生态系统的物质循环;生产者的光合作用能将二氧化碳和水转化成有机物,使大气CO2库中的碳进入生物群落,即生产者的光合作用是碳循环的重要环节;土壤中的微生物可以通过呼吸作用将含碳有机物中的碳返回大气中,土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节;碳在生物群落和无机环境之间的循环主要以CO2的形式进行,在生物群落内部主要以含碳有机物的形式传递。

2.某同学画出三幅表示生态系统部分碳循环示意图,下列分析错误的是( )

A.图1中C能加快生态系统的物质循环

B.若图1、图2、图3完整表示碳循环,需补充化石燃料燃烧产生CO2

C.图2中A、B、D、E构成群落,碳在其中流动的形式是有机物

D.三幅图中生产者都是A

D

解析:图1中的C为消费者,消费者的存在,可以加快生态系统的物质循环,对植物的传粉和种子的传播等具有重要的作用;若图1、图2、图3完整表示碳循环,则大气中的CO2除了来自生物的呼吸作用,还可以来自化石燃料燃烧产生CO2;图2中A为生产者, E为分解者,C、D均为消费者,则A、B、D、E构成群落,碳在其中流动的形式是有机物;图1的A为生产者,图2中A为生产者,图3的E为生产者。

技巧方法

快速确认碳循环各环节的“三看法”

分析生物富集

3.(2020·北京二模)塑料是海洋、湖泊以及河流最常见的污染物之一,直径小于2 mm的塑料被称为塑料微粒,它们对觅食的海洋动物构成了极大的威胁。海洋环境保护科学方面的联合专家小组评估全球塑料微粒的报告结果显示,已有数万种生物受到塑料污染。以下说法错误的是( )

A.塑料微粒被海洋生物取食后会沿食物链富集,影响它们的生长、繁殖和迁徙

B.塑料还可能会成为某些难降解污染物的载体,增加了动物和人类的患病风险

C.生活中对这些塑料垃圾进行分类和集中处理,可阻断它们通往海洋的“道路”

D.海洋生态系统中的含氮有机物可以进行循环

D

考向二

解析:海洋生态系统中的N元素可以进行循环,含氮有机物不能循环。

特别提醒 物质循环的对象:指C、H、O、N、P等化学元素,不是化合物。

比较物质循环和能量流动

4.下图为生物圈碳循环过程示意图,甲~丁表示生态系统的组成成分,①~⑦表示碳的流动过程。下列叙述正确的是( )

A.①⑤⑥过程可合成ATP并伴随热量的散失

B.若没有化石燃料的燃烧,则①和②的速率基本相等

C.碳元素就是沿着甲→丙→丁这条食物链传递的

D.物质循环和能量流动相辅相成,缺一不可

D

考向三

解析:分析题图,其中甲是生产者,乙是大气中的CO2库,丙是消费者,丁是分解者。①表示光合作用,②⑤⑥表示呼吸作用,③表示捕食关系,④⑦表示生产者、消费者流向分解者的碳。呼吸作用过程会伴随着热量的散失,但光合作用过程一般不会伴随热量的散失;由于生产者通过光合作用固定的碳通常大于通过呼吸作用放出的碳,因此①的速率要大于②的速率;丁是分解者,不参与食物链的组成;物质循环和能量流动相辅相成,缺一不可。

5.(2021·海口模拟)图甲是某生态系统碳循环的示意图,图乙表示该生态系统部分种群的食物关系。请据图分析回答下列问题。

(1)图甲中属于生物群落的是 (填字母)。碳在生物群落内部主要是以 的形式进行流动。

解析:(1)由图甲可推知,A为生产者,B为分解者,C、D为消费者,E为大气中CO2库,所以属于生物群落的有A、B、C、D;碳在生物群落和非生物环境之间以CO2的形式进行循环,而在生物群落中以含碳有机物的形式进行流动。

答案:(1)A、B、C、D 含碳有机物

5.(2021·海口模拟)图甲是某生态系统碳循环的示意图,图乙表示该生态系统部分种群的食物关系。请据图分析回答下列问题。

(2)图乙中d和c的种间关系是 。若a固定的能量不变,d减少,则b可利用的能量 。假设e种群中的能量是5.8×109 kJ;b种群中的能量为1.3×108 kJ。若能量的传递效率为10%~20%,则a种群中的能量至少是 kJ。

解析:(2)图乙中,d和c都以e为食,属于种间竞争关系;a以d、c为食,若a固定的能量不变,d减少,必然要从c获取更多的能量,从而使b的竞争者减少,可利用的能量增加;a是较高营养级,能量最少应以最长食物链、最低传递效率10%计算,则a种群中的能量至少为(5.8×109×10%-1.3×108)×10%=4.5×107kJ。

答案:(2)种间竞争 增加 4.5×107

5.(2021·海口模拟)图甲是某生态系统碳循环的示意图,图乙表示该生态系统部分种群的食物关系。请据图分析回答下列问题。

(3)图乙中a同化的能量除呼吸消耗外,其余的能量用于自身的 。

解析:(3)a同化的能量用于自身的呼吸作用和自身的生长、发育和繁殖。

答案:(3)生长、发育和繁殖

5.(2021·海口模拟)图甲是某生态系统碳循环的示意图,图乙表示该生态系统部分种群的食物关系。请据图分析回答下列问题。

(4)据图提出两项实现“低碳”、缓解温室效应的关键措施: 。

解析:(4)一方面通过减少化石燃料的燃烧、开发新能源来减少向大气中排放CO2,另一方面可通过增加植被来增强对CO2的吸收,从而缓解温室效应,实现“低碳”生活。

答案:(4)减少化石燃料的使用;植树造林,增加植被(或开发水能、太阳能等新能源)(答案合理即可)

1.生态系统中信息的种类

(1)概念

信息:在日常生活中,可以传播的消息、 、指令、 与信号等。

信息流:生态系统中的 之间,以及 都有信息的产生与交换,能够形成信息传递,即信息流。

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点二 生态系统的信息传递

情报

数据

生物种群

它们内部

种类 概念 来源 传递形式 实例

物理 信息 自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等,通过 传递的信息 . 和 个 体或群体 过程 萤火虫的闪光、蜘蛛网的振动频率等

化学 信息 生物产生的可以传递信息的 . 生物的代 谢活动 以化学物 质为信息 载体 昆虫的性外激素,有机酸等代谢产物等

行为 信息 动物通过其 . 在同种或异种生物之间传递的信息 动物的特 定行为 动物的 表 现及行为 鸟类等的报警行为、昆虫的舞蹈、鸟类的求偶行为

(2)信息的种类、概念、来源、传递形式及实例

物理过程

非生物环境

生物

物理

化学物质

特殊行为

独特

(3)信息传递的特点

①生物可以通过 信息类型进行交流。

②生态系统中的信息传递既存在于 之内,也发生在 之间。

(4)信息源、信道和信息受体

①信息源:信息传递过程中信息 。

②信道:信息传递过程中信息 。如空气、水以及其他介质均可以传播信息。

③信息受体:信息传递过程中信息 。如动物的眼、鼻、耳、皮肤,植物的叶、芽以及细胞中的特殊物质(如光敏色素)等可以接收多样化的信息。

一种或多种

同种生物

不同生物

产生的部位

传播的媒介

接收的生物或其部位

2.信息传递在生态系统中的作用

答案:

3.信息传递在农业生产中的应用

(1)提高 产品的产量。如利用模拟的动物信息吸引大量的 ,就可以提高果树的传粉效率和 。

(2)对有害动物 。目前控制动物危害的技术大致有化学防治、

和机械防治等,生物防治中有些就是利用信息来发挥作用的。如利用昆虫 诱捕或警示有害动物,降低害虫的 。

农畜

传粉动物

结实率

进行控制

生物防治

信息素

种群密度

概念诊断

1.生长旺盛的牧草为食草动物提供了采食信息,这对牧草不利。( )

提示:生长旺盛的牧草为食草动物提供了采食信息,由于食草动物的采食,同种牧草之间的种间种内竞争、异种牧草之间的种间竞争均减弱,有利于牧草的

生长。

2.生态系统的各成分之间存在多种形式的信息传递。( )

3.马通过蹭鼻向主人表示友好属于行为信息。( )

4.信息传递不像物质循环那样循环,也不像能量流动那样单向流动,而往往是双向的。( )

5.信息传递存在于生态系统的各种成分之间。( )

×

√

√

√

√

1.(选择性必修2 P69“相关信息”拓展)黑光灯诱杀害虫和施用信息素都能控制害虫数量,它们的原理相同吗

提示:不同,黑光灯诱杀害虫,靠的是物理信息,直接降低害虫种群密度。施放信息素依靠的是化学信息,以降低害虫出生率,进而降低害虫种群密度。

2.(选择性必修2 P71“图3-16”拓展)捕食者与被捕食者之间是否存在信息传递 其传递方向是单向还是双向的

提示:存在。其传递方向通常是双向的。

3.(选择性必修2 P70拓展)生态系统中的信息传递的范围也包括细胞之间的信息传递吗 为什么

提示:不包括。因为生态系统的信息传递是指种群内部个体之间、种群之间以及生物与非生物环境之间的信息传递。

教材拓展

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

1.生态系统中信息类型的辨析方法

(1)涉及声音、颜色、植物形状、磁力、温度、湿度这些信号,通过动物感觉器官——皮肤、耳朵、眼或通过植物光敏色素、叶、芽等感觉上述信息,则判断为物理信息。

(2)若涉及化学物质挥发性(如性外激素等)这一特点,则判断为化学信息。

(3)凡涉及“肢体语言”者均属于行为信息。

(4)若在影响视线的环境中(如深山密林),生物间多依靠“声音”这种物理形式传递信息。

(5)若在噪音嘈杂的环境(如洪水、瀑布旁),生物多以“肢体语言”这种“行为”进行信息交流。

2.比较生态系统的三大主要功能

项目 能量流动 物质循环 信息传递

特点 单向流动、 逐级递减 循环流动、 反复利用 通常是双向的

范围 生态系统中 各营养级 生物圈 生物与生物之间,

生物与非生物环

境之间

途径 食物链和食物网 多种

地位 生态系统 的动力 生态系统 的基础 决定能量流动

和物质循环的

方向和状态

联系 同时进行,相互依存,不可分割,形成统一整体 考向突破 引导训练 知能双升

1.蝙蝠能发放超声波,根据回声反射来确定猎物的位置;某些灯蛾种类也能发放超声波干扰蝙蝠的超声波,并使其堵塞或失灵,从而干扰蝙蝠的捕食。以下说法错误的是( )

A.蝙蝠与灯蛾通过相互选择实现协同进化

B.蝙蝠与灯蛾发放超声波属于行为信息

C.蝙蝠与灯蛾之间的信息传递是双向的

D.蝙蝠的种群数量会制约灯蛾的种群数量

B

归纳信息传递的种类、特点

考向一

解析:蝙蝠与灯蛾通过捕食与被捕食在相互选择中实现协同进化;蝙蝠与灯蛾发出的超声波属于物理信息;蝙蝠与灯蛾都可以发出超声波,互相影响,说明其信息传递是双向的;蝙蝠是灯蛾的天敌,蝙蝠的种群数量变化会影响灯蛾的种群数量。

2.(2021·八省联考福建)信息传递在生态系统中具有重要的作用。下列能体现信息调节种间关系作用的是( )

A.油蒿分泌化学物质抑制多种植物种子的萌发

B.长日照可促进苗圃中的落叶松幼苗推迟休眠

C.鸟表演复杂的舞蹈动作吸引异性前来交配

D.昏暗蜂房内蜜蜂用触角感受同伴的舞蹈信息

A

分析信息传递的作用及应用

考向二

解析:油蒿分泌化学物质抑制多种植物种子的萌发,体现了信息能调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定;长日照可促进苗圃中的落叶松幼苗推迟休眠,体现了生命活动的正常进行,离不开信息的作用;鸟表演复杂的舞蹈动作吸引异性前来交配,体现了生物种群的繁衍,离不开信息传递;昏暗蜂房内蜜蜂用触角感受同伴的舞蹈信息,体现了生命活动的正常进行,离不开

信息的作用。

技巧方法 判断信息传递作用的方法

①个体层面重点强调的是“生命活动”;

②种群层面重点看是否跟“繁衍后代”有关;

③群落和生态系统层面重点关注有无“种间关系”。

3.(2021·衡水中学联考)浙江安吉的余村坚定践行从“靠山吃矿”走向“养山富山”的生态文明之路,成为中国美丽乡村的生态典范。请回答下列问题。

(1)余村践行的生态文明之路实质上是群落 的过程,通过治理,矿山变为青山,说明人类活动可以 。

解析:(1)退矿还林属于群落次生演替;人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

答案:(1)(次生)演替 改变演替的速度和方向

3.(2021·衡水中学联考)浙江安吉的余村坚定践行从“靠山吃矿”走向“养山富山”的生态文明之路,成为中国美丽乡村的生态典范。请回答下列问题。

(2)竹海中毛竹同化的能量一部分通过呼吸作用以热能形式散失,一部分

用于 ,储存在有机物中。以毛竹为食的竹鼠遇到天敌无路可逃时,会前肢撑地,后腿蹬地,并露出锋利的门齿,发出警告声,借以躲避猎捕,由此说明生态系统中信息传递的作用是

。

解析:(2)毛竹属于生产者,它同化的能量一部分通过呼吸作用以热能形式散失,一部分用于自身的生长、发育和繁殖等生命活动;竹鼠遇到天敌无路可逃时表现出一系列行为,该实例涉及物理信息和行为信息,说明了生态系统的信息传递能够调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。

答案:(2)自身生长、发育和繁殖等生命活动 调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定

1.生态平衡与生态系统的稳定性

(1)生态平衡

①概念:生态系统的结构和功能处于 的一种状态。

②特征

a.结构平衡:生态系统的 保持相对稳定。

b.功能平衡: 的生态过程正常进行,保证了物质总在循环,能量不断流动,生物个体持续发展和更新。

c. 平衡:例如,在某生态系统中,植物在一定时间内制造的可供其他生物利用的有机物的量,处于比较稳定的状态。

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点三 生态系统的稳定性

相对稳定

各组分

生产—消费—分解

收支

③实质:生态平衡并不是指生态系统一成不变,而是一种 平衡。

(2)负反馈调节

①概念:在一个系统中,系统工作的效果,反过来又作为 调节该系统的工作,并且使系统工作的效果 ,它可使系统保持 。

②作用:负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统具备 的基础。

(3)生态系统的稳定性

①概念:生态系统 自身结构与功能处于相对平衡状态的 。

②原因:生态系统具有一定的 。

③特点:生态系统的自我调节能力是 的。当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生态系统的稳定性 ,生态平衡就会遭到 。

④与生态平衡关系:生态系统的稳定性,强调的是生态系统维持生态平衡的能力。

动态

信息

减弱或受到限制

稳定

自我调节能力

维持或恢复

能力

自我调节能力

有限

急剧下降

严重的破坏

项目 抵抗力稳定性 恢复力稳定性

概念 生态系统 外界干扰并使自身的结构与功能 的能力 生态系统在受到外界干扰因素的破坏后 的能力

核心 抵抗干扰,保持原状 遭到破坏,恢复原状

特点 生态系统的组分越多,食物网 越 ,自我调节能力就 ,抵抗力稳定性就越高 生态系统在受到不同的干扰(破坏)后,其 不同

2.抵抗力稳定性和恢复力稳定性

抵抗

保持原状

恢复到原状

复杂

越强

恢复速度和恢复时间

3.提高生态系统稳定性

(1)控制对生态系统的 强度,对生态系统的利用应适度,不应超过生态系统的 能力。

(2)对人类利用强度较大的生态系统,应给予相应的 的投入。

干扰

自我调节

物质和能量

概念诊断

1.生态系统的自我调节能力主要是通过正反馈调节来实现的。( )

提示:生态系统之所以能维持相对稳定,是因为生态系统具有自我调节能力。负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统自我调节能力的基础。

2.同等强度干扰下,草原生态系统比森林生态系统的抵抗力稳定性高。( )

提示:草原生态系统的结构较简单,抵抗力稳定性小于森林生态系统,所以在同等强度

干扰条件下,草原生态系统抵抗力稳定性低。

3.外来物种入侵会增加物种多样性,提高生态系统的稳定性。( )

提示:如果引入不当,如引入了一个没有天敌的物种,则会侵占、压缩其他物种的生存空间,破坏原有的生态系统的稳定性。

4.生态系统的组成成分越多,食物网越复杂,生态系统的抵抗力稳定性就越强。( )

×

×

×

√

1.(选择性必修2 P74“思考·讨论”拓展)负反馈调节仅存在于生态系统中吗

提示:不是。负反馈调节在生命系统的各个层次均有体现,如甲状腺激素分泌的调节。

2.(选择性必修2 P75“图3-20”拓展)抵抗力稳定性和恢复力稳定性的关系一定都呈负相关的关系吗 举例说明。

提示:不一定,例如苔原生态系统,由于物种组分单一、结构简单,它的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都较低。

教材拓展

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

1.比较抵抗力稳定性和恢复力稳定性

(1)一般呈相反的关系:抵抗力稳定性强的生态系统,恢复力稳定性弱。但也有例外:对于极地苔原(冻原)而言,由于物种组成单一,营养结构简单,它的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都较低。

(2)两者是同时存在于同一系统中的两种截然不同的能力,它们相互作用共同维持生态系统的稳定。

2.生态系统调节中正反馈和负反馈的比较

比较项目 正反馈调节 负反馈调节

调节方式 使系统工作效 果得到增强 使系统工作效果

减弱或受限制

结果 常使生态系统远离稳态 有利于生态系

统保持相对稳定

实例分析

考向突破 引导训练 知能双升

1.一个系统作用的效果反过来又促进或抑制这个系统的工作,如果是促进,该调节就是正反馈,反之则是负反馈。图1和图2中都存在反馈调节。下列分析不正确的是( )

A.图1中是负反馈调节,图2中是正反馈调节

B.图1中甲、乙、丙之间的食物链是丙→甲→乙

C.图1的调节机制是生态系统自我调节能力的基础

D.图1和图2的反馈调节都会影响生态系统的稳态

B

理解反馈调节机制

考向一

解析:图1可以表示某草原生态系统中的负反馈调节示意图,根据它们之间的数量变化关系可以确定食物链为乙→甲→丙,该负反馈调节有利于生态系统维持原有的稳态,图2为正反馈调节,它会使生态系统远离稳态;负反馈调节机制是生态系统自我调节能力的基础;正反馈和负反馈都会影响生态系统的稳态。

技巧方法 判断正反馈、负反馈调节的方法

(1)依据:从调节后的结果与原状态之间的变化分析。

2.下列关于生态系统稳定性的描述,正确的是( )

A.河流受到轻微的污染依然清澈,属于恢复力稳定性

B.恢复力稳定性弱的生态系统抵抗力稳定性一定强

C.“野火烧不尽,春风吹又生”体现了生态系统的恢复力稳定性

D.引入新物种到一个生态系统使生物种类增加从而提高抵抗力稳定性

C

分析生态系统的稳定性及应用

考向二

解析:河流受到污染,依然清澈表现为“抵抗干扰,保持原状”,属于抵抗力稳定性;有些生态系统(如冻原)抵抗力稳定性与恢复力稳定性都较低;“野火烧不尽,春风吹又生”体现了生态系统的恢复力稳定性;引入新物种到一个生态系统可能使原有物种灭绝,从而使抵抗力稳定性下降。

3.(2021·河北卷)湿地生态系统生物多样性丰富,鸟类是其重要组成部分。研究者对某湿地生态系统不同退化阶段的生物多样性进行了调查,结果见下表。下列叙述正确的是( )

典型湿地 季节性湿地 中度退化湿地 严重退化湿地

湿地特征 常年积水 季节性积水 无积水 完全干涸,

鼠害严重

生物多样 性指数 2.7 2.4 2.1 1.5

鸟类丰富度 25 17 12 9

注:生物多样性指数反映生物多样性水平。

A.严重退化湿地中的鼠类吸引部分猛禽使得食物网结构最为复杂

B.因湿地退化食物不足,鸟类死亡率增加导致丰富度降低

C.湿地生态系统稳定性是其自我调节能力的基础

D.湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大

D

解析:严重退化湿地中鼠害严重,鸟类丰富度降低,食物网结构简单;湿地退化使生物多样性降低,导致鸟类食物和栖息地减少,丰富度降低;湿地的自我调节能力是湿地生态系统稳定性的基础;由题表可知,湿地退化会使湿地积水减少,直至完全干涸,因此湿地退化在防旱、调节气候等方面的作用下降,即湿地退化对生物多样性的间接价值影响最大。

4.白纹伊蚊分布广泛,可传播登革病毒,雌蚊吸血,雄蚊不吸血而吸植物汁液。某科研团队培育了携带新型共生菌的白纹伊蚊,其中的雄蚊与野生雌蚊交配,产生的受精卵不能发育。该团队在试点小岛上大量释放携带新型共生菌的雄蚊,降低了野生白纹伊蚊的种群数量。该实验探索出的防治白纹伊蚊的新途径,有助于控制登革病毒的传播。

(1)研究人员释放雄蚊后连续监测白纹伊蚊种群数量的变化,以检验实验效果。该实验选择封闭性较好的小岛而不是更开放的环境作为试点,从影响种群数量变动的直接因素考虑,其原因是 。

解析:(1)从影响种群数量变动的直接因素考虑,有出生率和死亡率、迁入率和迁出率,而小岛封闭性好,所以,考虑的直接因素是迁入率和迁出率。

答案:(1)小岛封闭性好,迁入率和迁出率低,对该实验结果影响小

4.白纹伊蚊分布广泛,可传播登革病毒,雌蚊吸血,雄蚊不吸血而吸植物汁液。某科研团队培育了携带新型共生菌的白纹伊蚊,其中的雄蚊与野生雌蚊交配,产生的受精卵不能发育。该团队在试点小岛上大量释放携带新型共生菌的雄蚊,降低了野生白纹伊蚊的种群数量。该实验探索出的防治白纹伊蚊的新途径,有助于控制登革病毒的传播。

(2)有人担忧降低白纹伊蚊数量后,会对生态系统的稳定性产生影响。而多年的实验结果表明该举措对生态系统稳定性的影响较小,这主要是因为生态系统具有一定的 能力,其基础为 调节。

解析:(2)生态系统具有稳定性主要是因为其具有一定的自我调节能力,基础是负反馈调节。

答案:(2)自我调节 负反馈

1.实验原理

(1)土壤中存在种类、数目繁多的细菌、真菌等微生物,它们在生态系统中的成分主要为 。

(2)分解者的分解速度与环境中的 等生态因子相关。

(3)土壤微生物能分泌淀粉酶将淀粉分解成还原糖(麦芽糖),淀粉遇碘变 。还原糖遇斐林试剂,在水浴加热条件下,产生 沉淀。

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点四 实验:探究土壤微生物的分解作用

分解者

温度、水分

蓝

砖红色

项目 案例1 案例2 提出问题 落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗 土壤微生物能否分解淀粉 实验假设 微生物能分解落叶使之腐烂 微生物能分解淀粉 实验 设计 实验组 A烧杯中加入30 mL 土壤浸出液+淀粉糊 对照组 对土壤 处理 B烧杯中加入30 mL 蒸馏水+与A等量的淀粉糊 实验现象 在相同时间内实验组落叶腐烂程度小于对照组 A A1 不变蓝

A2 .

B B1 变蓝

B2 .

结论分析 微生物对落叶有分解作用 土壤中的微生物能分解淀粉 2.实验流程

对土壤处理(例如,60 ℃处理1小时)

不做任何

产生砖红色沉淀

不产生砖红色沉淀

说明:(1)表中A1、A2为装有从A烧杯中取出的各10 mL液体的烧杯。

(2)表中B1、B2为装有从B烧杯中取出的各10 mL液体的烧杯。

(3)在A1和B1中加入碘液;在A2和B2中加入斐林试剂并进行水浴加热。

概念诊断

1.土壤中的微生物处于食物链的最高营养级。( )

提示:土壤中的微生物主要是分解者,分解者不参与构成食物链。

2.探究“落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗”时,实验组要对土壤进行高温处理。( )

3.“土壤微生物能否分解淀粉”探究结果显示出现砖红色沉淀,说明淀粉未分解。( )

提示:结果显示砖红色沉淀,说明出现淀粉分解成了还原性糖。

×

√

×

1.(选择性必修2 P65~66“探究·实践”拓展)碘液与斐林试剂的检测作用是不是一样 使用方法有什么区别

提示:不一样。前者检测淀粉的分解是否彻底完成,后者检测淀粉的分解是否发生。斐林试剂需要水浴加热,碘液不需要加热。

2.(选择性必修2 P65~66“探究·实践”拓展)某同学探究“落叶是在土壤微生物的作用下腐烂的吗”时,将土壤用很高的温度处理直到变色严重,他的做法对吗 为什么

提示:不对。将土壤用很高的温度处理直到变色严重时,土壤理化性质改变了,这样不符合对照原则。

教材拓展

考向突破 引导训练 知能双升

为了解土壤微生物能否分解农药,并尽快得出实验结论,有人用“敌草隆”(一种除草剂)进行实验:取等量砂土分装于相同的两个容器中,a组高压灭菌,b组不灭菌。下列有关事项的叙述中正确的是( )

A.向a、b组中喷入等量的“敌草隆”,再置于同一恒温箱中培养相同时间

B.检测“敌草隆”的消失情况,预计a组的“敌草隆”全部消失,b组的基本不变

C.只用砂土实验效果比用几种典型土壤混合后的好

D.再增加c组作为对照,不喷入“敌草隆”,其他处理与a、b组相同

A

关键能力培养 领悟方法 提升能力

考向 考查实验基本原理、技能与应用

解析:本实验的自变量是有无土壤微生物,而“敌草隆”的使用量和培养

条件是无关变量,无关变量应保持一致且适宜,所以应向a、b中喷入等量“敌草隆”,再置于同一恒温箱中培养相同时间;a组的“敌草隆”应该是

不变,b组的“敌草隆”可能会部分减少;因为典型土壤中含微生物多,所以用几种典型土壤混合后的效果好;没有必要再加一个对照组。

1.实验目的:设计一个生态缸,观察这一人工生态系统的 。

2.基本原理

(1)在有限的空间内,依据生态系统原理,将生态系统的 进行组织,构建成一个人工微生态系统是可能的。

(2)设计时要考虑系统内组分及营养级之间的 。

(3)人工生态系统的 是有条件的,也可能是短暂的。

必备知识梳理 理清概念 夯实基础

考点五 实验:设计制作生态缸,观察其稳定性

稳定性

基本成分

合适比例

稳定性

3.实验步骤

(1)用玻璃板和粘胶制作生态缸框架。

(2)在生态缸内底部的一侧铺垫石块和细沙土,厚度为5~15 cm,在沙土上铺一层 ,厚度为5~10 cm。铺垫好的土和石块整体呈坡状,再放置几块有孔的假山石,在缸内的低处倒进水。

(3)将采集或购买的 放在生态缸中。

(4)封上生态缸盖。

(5)每星期至少观察一次生态缸内的生物种类与数量变化,并且进行记录。

(6)将观察到的结果记录到表中。

含腐殖质较多的土

动物和植物

概念诊断

1.生态缸必须是密封的,且是透明的,放置于室内通风、阳光直接照射的地方。( )

提示:生态缸要求放在光线良好的地方,但要避免阳光直接照射。

2.为增强实验效果,生态缸内要多放置一些植物和动物。( )

提示:生态缸内各种生物的数量比例合适,不宜放置过多。

3.制作生态缸时,含腐殖质较多的土要铺在底下,沙土铺在上面。( )

提示:含腐殖质较多的土要铺在沙土上面。

×

×

×

1.(选择性必修2 P78“探究·实践”拓展)生态缸制作过程中,选择的动物不宜过多,个体不宜过大,这是为什么

提示:减少对氧气的消耗,防止氧气消耗量大于生产量。

2.(选择性必修2 P78“探究·实践”拓展)生态缸中投放的生物应该具有哪些生态系统的组成成分 为什么

提示:具有生产者、消费者和分解者。因为各种生物成分齐全,生态缸才能够进行物质循环和能量流动,并在一定时期内保持相对稳定。

教材拓展

关键能力培养 领悟方法 提升能力

重点整合 点击重点 攻克难点

分析实验设计要求

设计要求 相关分析

生态缸必须是封闭的 防止外界生物或非生物因素的干扰

生态缸的材料必须透明 光线容易透过,为光合作用提供光能;便于观察

生态缸要留出一定的空间 缸内储备一定量的空气

生态缸的采光要用较强的散射光 防止阳光直射使水温过高,导致水生植物死亡

生态缸中投放的几种生物必须具有很强的生活力,成分齐全 生态缸中能够进行物质循环和能量流动,在一定时期内保持相对稳定

虽然生态缸中成分齐全,各成分间可以进行能量流动和物质循环,但由于缸中生态系统过于简单,自我调节能力较弱,所以其稳定性极易遭到破坏,因此只能保持较短时间。如果生态缸是一个开放的系统,则可改善上述情况,在没有巨大外界环境干扰的情况下会长期保持相对稳定。

考向突破 引导训练 知能双升

1.(2021·中山模拟)下面列举的在设计小生态瓶时应遵循的原理中,不合理的是( )

A.瓶中动物与植物之间应有捕食关系

B.瓶中各种生物的数量搭配应合理

C.应经常向瓶中通气,保证瓶中生物的呼吸

D.瓶中生态系统应有充足的太阳能

C

考向 考查实验基本原理、技能与应用

解析:小生态瓶中,动物与植物之间应有捕食关系,以实现物质循环再生;为保证生态瓶的正常运转,瓶中各种生物的数量搭配应合理;小生态瓶应是一个相对独立的生态系统,应保持密闭状态;为保证生态瓶有足够的能量输入,瓶中生态系统应有充足的太阳能。

2.(2022·四川成都模拟)市面上有很多观赏性小生态瓶,为人们的生活增添了乐趣。右图是一个简易生态瓶的示意图。回答下列问题。

(1)在一定时间范围内,小生态瓶内 (填“能”或“不能”)进行碳、氧、氮、磷等元素的循环利用,原因是 。

解析:(1)由于生态瓶内有生产者和分解者,因此在一定时间范围内,小生态瓶可以通过光合作用、细胞呼吸、微生物分解等生理过程实现碳、氧、氮、磷等元素的循环利用。

答案:(1)能 该生态瓶内有生产者和分解者,能通过光合作用、呼吸作用、分解作用等生理过程实现各元素的循环利用

2.(2022·四川成都模拟)市面上有很多观赏性小生态瓶,为人们的生活增添了乐趣。右图是一个简易生态瓶的示意图。回答下列问题。

(2)简易生态瓶能在一定时间内维持相对稳定,这是因为生态系统具有一定的

能力,但简易生态瓶的抵抗力稳定性很低,原因是 。

解析:(2)由于生态系统具有一定的自我调节能力,所以简易生态瓶能在一定时间内维持相对稳定,然而由于小生态瓶内生物种类少,营养结构简单,自我调节能力很弱,所以简易生态瓶的抵抗力稳定性很低。

答案:(2)自我调节 该生态系统生物种类少,营养结构简单,自我调节能力很弱

2.(2022·四川成都模拟)市面上有很多观赏性小生态瓶,为人们的生活增添了乐趣。

右图是一个简易生态瓶的示意图。回答下列问题。

(3)为尽可能长时间维持生态瓶的相对稳定,应将该生态瓶置于 处,并避免阳光直射。若要在该生态瓶中添加小动物,则应注意各营养级生物之间的比例合适,从能量流动的角度分析,这是因为 。

解析:(3)为尽可能长时间维持生态瓶的相对稳定,应将该生态瓶置于通风、光线良好的环境中,从而有利于生产者固定能量,同时还要避免阳光直射。能量在流动过程中逐级递减,因此添加小动物应注意各营养级生物之间的比例。

答案:(3)通风、光线良好 能量流动是逐级递减的

实验方案的补充和完善题型属于半开放试题,在解决这类试题时要充分获取题目中所给的信息,包括实验要求和实验用具,并注意模仿或借鉴题干中已给出的实验方法和步骤,在全面掌握实验整体思路和方法的基础上再去补充和完善实验。常让学生补充实验假设、实验原理、实验思路、实验步骤、预期实验结果或结论。解答此类题时要紧扣题意,仔细结合上下文进行补充。其突破方法如下:

1.补充实验原理类:需要深入分析题目中与实验原理有关的内容,如对照组实验、重要实验步骤、重要实验装置、完善实验装置、完善实验所用的实验方法等,在此基础上,联系教材中相关联的原理、知识点进行知识迁移,归纳其原理。

[实验技能7] 实验方案的补充和完善

2.补充实验步骤类:需根据实验目的确定实验变量,审读所提供的信息中是否准确控制了实验变量,是否遵循对照原则、单一变量原则等。

3.预测实验结果类:需认真分析实验目的和相关知识,确定自变量对因变量的影响。一定要辨别实验是验证性实验还是探究性实验。验证性实验具有明确的结果;探究性实验的现象和结果是未知的或不确定的,应针对各种可能性分别加以考虑和分析,得到相关结论。无论是哪种情况,文字描述应力求简练、准确、科学。

[针对训练]

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(1)研究课题: 。

解析:(1)由题目可知,该题要研究的课题是探究温度对土壤微生物分解作用的影响。

答案:(1)探究温度对土壤微生物分解作用的影响

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(2)实验步骤:

①取 的落叶分成三等份,用纱布包好,分别埋入装有土壤的三个玻璃水槽并用塑料布封好玻璃水槽的口。

解析:(2)①为保证实验的准确性,除自变量外,其他条件都应该一致,所取落叶应该大小、形状相同。

答案:(2)①形状、大小相同

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(2)实验步骤:

②将玻璃水槽贴上标签A、B和C,将A放在 环境中,B放在0 ℃环境中,

C放在50 ℃环境中。一个月后,取出纱布包。

解析:②B、C的温度是0 ℃和50 ℃,一个是低温,一个是高温,则缺少一个常温实验,故A应当放在常温(或25 ℃)环境中。

答案:②常温(或25 ℃)

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(2)实验步骤:

③观察比较A、B、C三个装置的纱布包中落叶的 程度。

解析:③实验的结果应该是观察落叶的腐烂程度。

答案:③腐烂

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(3)预期最可能的实验结果: 。

解析:(3)常温是微生物正常的生存温度,0 ℃使微生物生命活动减弱,50 ℃严重影响其活性甚至杀死微生物,故常温时腐烂程度更严重。

答案:(3)常温(25 ℃)条件下比0 ℃和50 ℃条件下的落叶腐烂程度大

1.下面是某同学探究温度对土壤微生物分解作用的实验,请你根据提供的实验材料和用具,完善该实验报告的内容。

实验材料和用具:土壤、落叶、玻璃水槽、标签、塑料布、恒温箱、纱布等。

(4)实验结论: 。

解析:(4)综上可知实验结论为:温度影响土壤微生物的分解作用。

答案:(4)温度影响土壤微生物的分解作用

2.为观察生态系统的稳定性,设计4个密闭、透明的生态瓶,各瓶内的组成和条件见下表。经过一段时间的培养和观测后,发现甲瓶是最稳定的生态系统。

生态系统组成 光 水草 藻类 浮游 动物 小鱼 泥沙

生 态 瓶 编 号 甲 + + + + - +

乙 - + + + - +

丙 + + + + - -

丁 + + + + + +

注:“+”表示有,“-”表示无。

请回答以下问题。

(1)乙瓶内,藻类的种群密度变化趋势为 ,原因是 。

(2)丙瓶比甲瓶有较多的有机物,原因是 。

(3)丁瓶与甲瓶相比,氧气含量 ,原因是 。

(4)根据观测结果,得出结论:

① ;

② 。

同课章节目录