湖南省益阳市安化县2022-2023学年高一上学期期中考试历史试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省益阳市安化县2022-2023学年高一上学期期中考试历史试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 692.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-11 18:23:38 | ||

图片预览

文档简介

安化县2022-2023学年高一上学期期中考试

历 史

时量:70分钟 满分:100分

一、选择题(共48分)

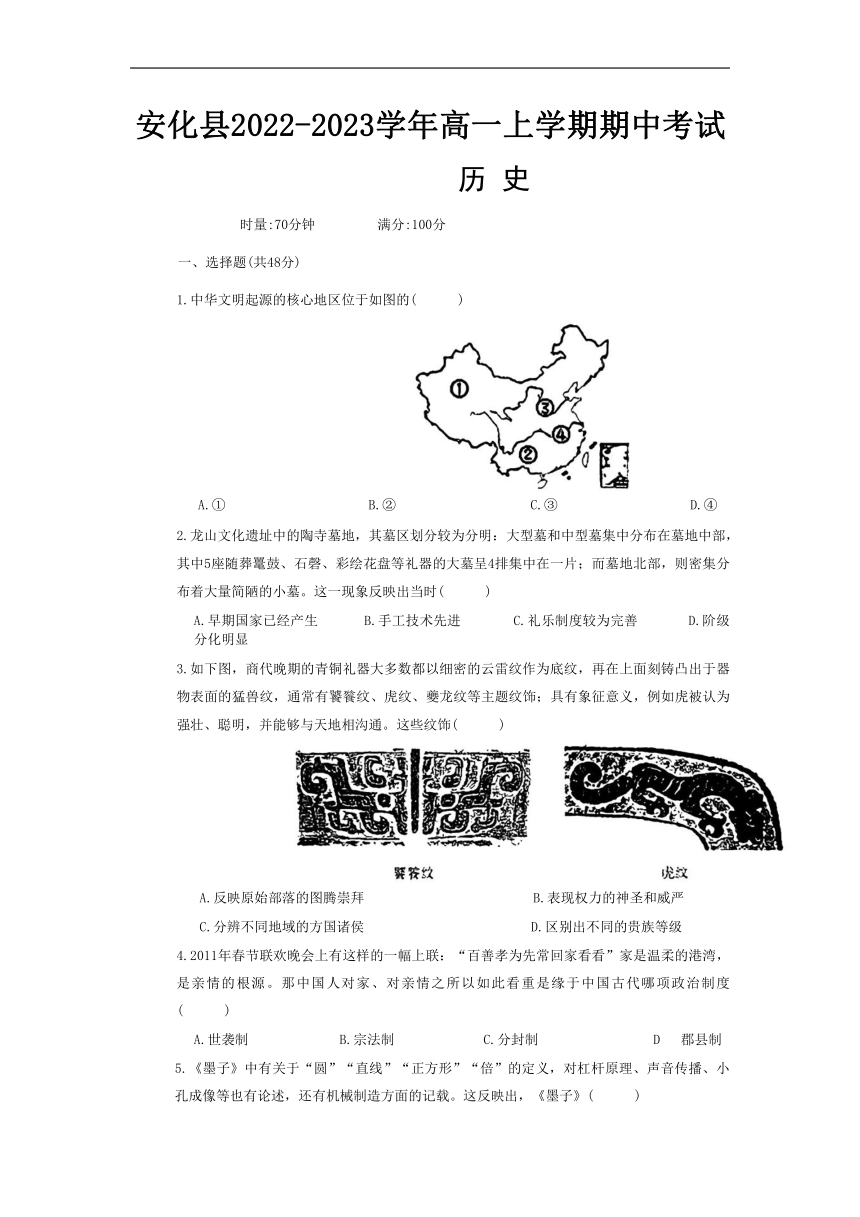

1.中华文明起源的核心地区位于如图的( )

A.① B.② C.③ D.④

2.龙山文化遗址中的陶寺墓地,其墓区划分较为分明:大型墓和中型墓集中分布在墓地中部,其中5座随葬鼍鼓、石磬、彩绘花盘等礼器的大墓呈4排集中在一片;而墓地北部,则密集分布着大量简陋的小墓。这一现象反映出当时( )

A.早期国家已经产生 B.手工技术先进 C.礼乐制度较为完善 D.阶级分化明显

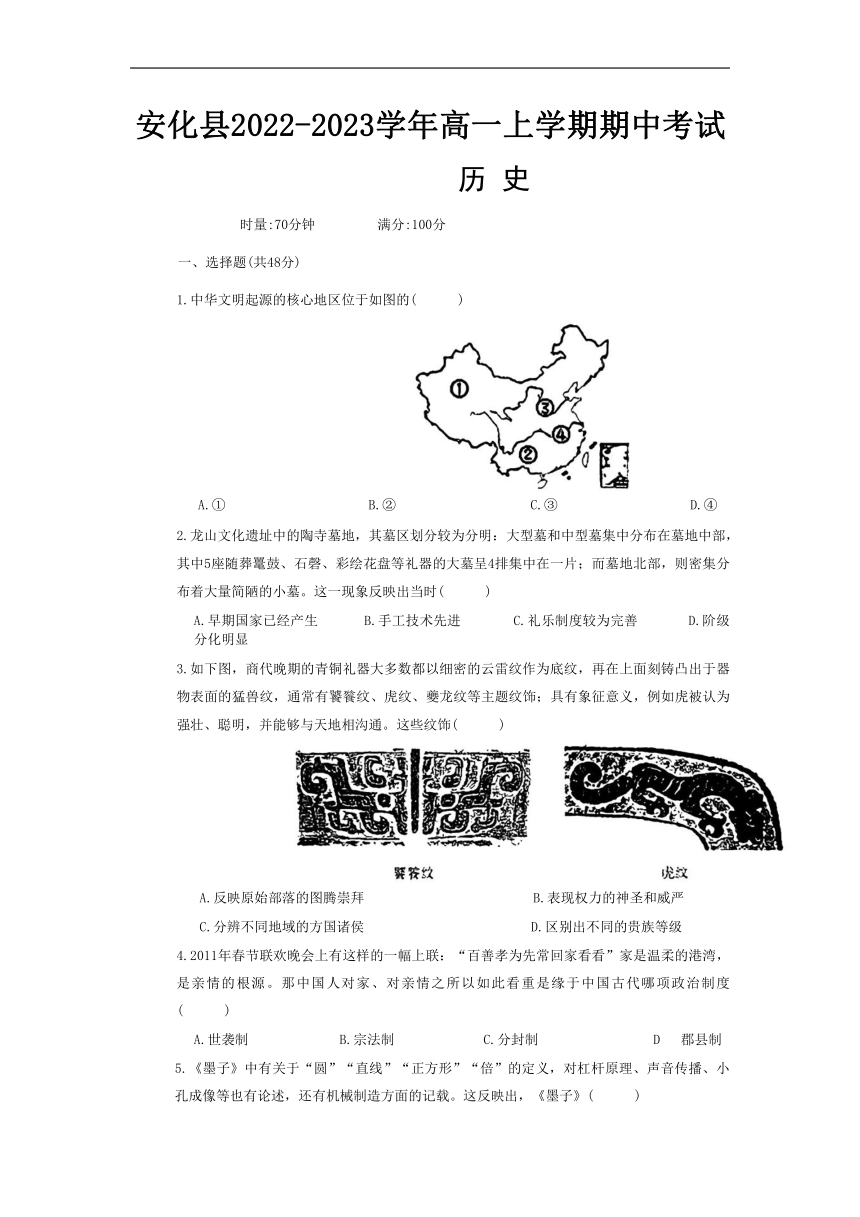

3.如下图,商代晚期的青铜礼器大多数都以细密的云雷纹作为底纹,再在上面刻铸凸出于器物表面的猛兽纹,通常有饕餮纹、虎纹、夔龙纹等主题纹饰;具有象征意义,例如虎被认为强壮、聪明,并能够与天地相沟通。这些纹饰( )

A.反映原始部落的图腾崇拜 B.表现权力的神圣和威严

C.分辨不同地域的方国诸侯 D.区别出不同的贵族等级

4.2011年春节联欢晚会上有这样的一幅上联:“百善孝为先常回家看看”家是温柔的港湾,是亲情的根源。那中国人对家、对亲情之所以如此看重是缘于中国古代哪项政治制度( )

A.世袭制 B.宗法制 C.分封制 D 郡县制

5.《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》( )

A.汇集了诸子百家的思想精华 B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶 D.体现了贵族阶层的旨趣

6.战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为(

A.公田制度逐渐完善 B.铁制生产工具普及

C.交通运输网络通畅 D.国家组织能力强大

7.《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇推行阴阳家邹衍的金木水火土五德终始说,秦朝行水德。并在五德终始说的基础上对水德进行发挥,“更名河曰德水,以为水德之始。刚毅戾深,事皆决于法”。秦始皇意在( )

A.为推行严刑峻法提供理论依据 B.说明灭掉东方六国的合理性

C.推动诸子百家思想走向融合 D.消弭德治与法治之间的分歧

8.如表中所列言论,其共同的(着眼点是( )

言论 作者 出处

明法度、定律令,皆以始皇起 司马迁 《史记李斯列传》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私 也……然而公天下之端自始臭 柳宗元 《封建论》

三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守 之以为利,史称其“得圣人之威” 张居正 《杂著·三代至秦》

A 秦国奠定霸业 B.始皇个人品行 C.秦朝速亡原因 D.秦国制度创新

9.公元前60年,为了管理西域,西汉政府设立西域都护府,正式在西域设官、驻军、推行政令。都护的职责是管理屯田、颁行朝廷号令等。设立西域都护府最重要的影响是( )

A.推动了农业生产的发展 B.促进了民族团结

C.保证了丝绸之路的畅通 D.确立汉朝对西域的管理

10.汉武帝时期,李延年在乐府中担任协律都尉时,为《汉郊祀歌》19章配乐,收编了张骞从西域带回的《摩柯兜勒曲》的新声28解;司马相如也曾一面命使者采集南北各地的曲调歌谣,一面选派辞赋文人为乐府作歌以配合歌唱。这些做法( )

A.使乐府诗开始体系化 B.改变了乐府诗的颓势

C.为乐府诗注入新活力 D.推动了乐府诗的西传

11.汉武帝时期颁布并推行了盐铁官营、统一铸币和均输、平准等诏令。这些诏令的颁行意在( )

A.促进社会经济发展 B.增加百姓赋税负担

C.扩大商品交换范围 D.掌控经济加强集权

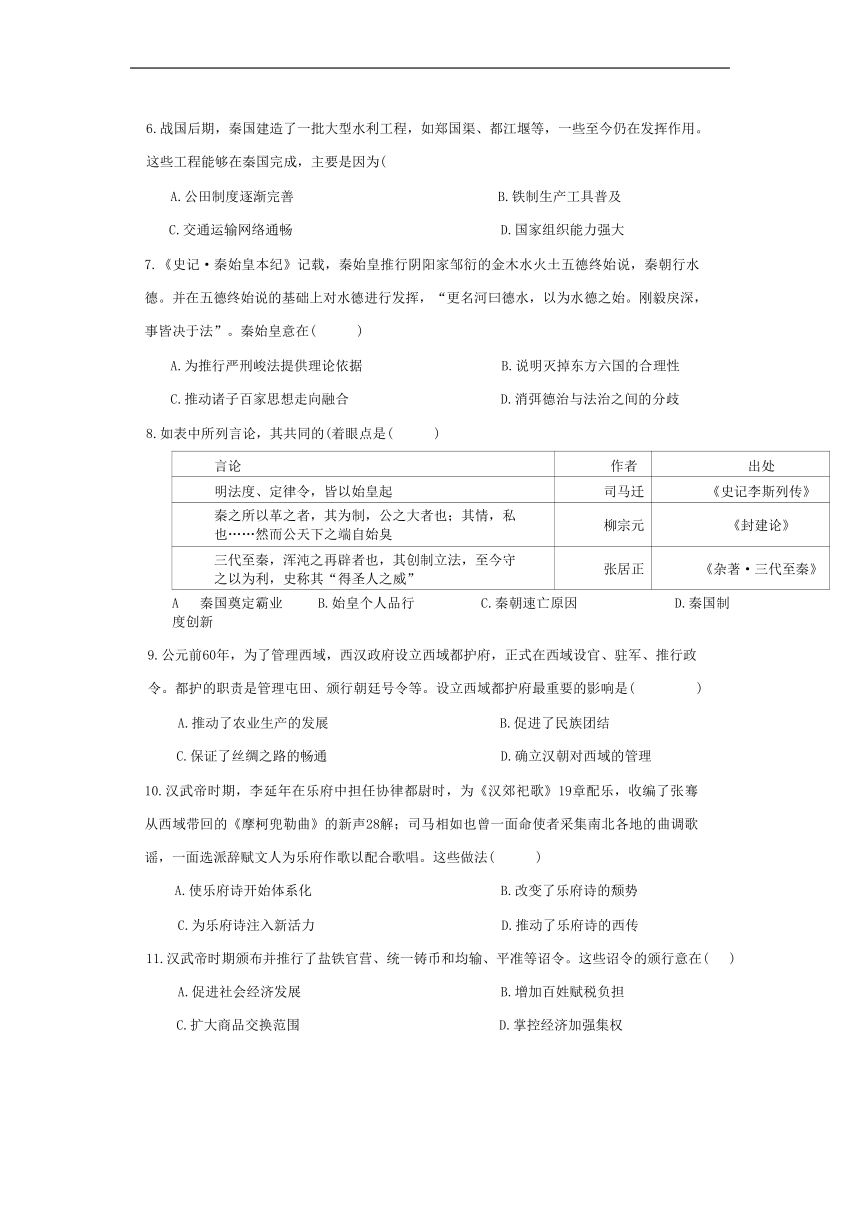

12.把握历史阶段特征有助于我们加深对历史的认识。某同学设计了下列示意图。请你根据所学知识判断这段历史时期的阶段特征是( )

A.统一多民族国家巩固与发展 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的社会与时代 D.统一多民族国家的巩固

13.魏晋南北朝时期,后赵石勒设“君子营”,礼遇“衣冠华族”,重用汉儒张宾等,“朝会常以天子礼乐飨其群下,威仪冠冕从容可观矣”。北魏拓跋珪吸收汉族士人,制定典章制度,按照周秦以来中原王朝的规模,建立北魏朝廷,这些做法( )

A.致使民族矛盾基本消除 B.增强了北魏政权合法性

C.保障了社会秩序的稳定 D.促进了北方的民族交融

14.《史记》《汉书》均为私家撰著。魏晋以后,朝廷使用史官负责修撰本朝或前朝历史,甚至由宰相主持,皇帝亲自参与,这反映出官修史书( )

A.记载的真实性 B.评价历史的公正性

C.修撰的政治性 D.解释历史的客观性

15.在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的洛阳龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。引起这一变化的主要因素是( )

A.经济发展水平 B.绘画技术进步

C.政治权力干预 D.儒家思想影响

16.唐朝诗人皮日休在《汴河怀古》中咏道“尽道隋亡为此河,至令千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”可见隋朝大运河( )

A.加强了南北交通 B.连接长江与珠江水系

C.巩固了隋朝统治 D.使成都平原成为沃野

17.建中二年(781年),唐德宗的使臣到魏博镇(藩镇)强令魏博节度使田悦“罢其(军士)四万,令还农”。田悦“集应罢者,激怒之曰:‘汝曹久在军中,有父母妻子,今一旦为黜陟使所罢,将何资以自衣食乎!’”后田悦自出家财,重新安排军土回归部伍,于是“军士皆德悦而怨朝廷”。此事可用于说明( )

A.安吏之乱的爆发具有必然性 B.唐代中央集权遭到巨大威胁

C.各地节度使均有抗旨的倾向 D.唐德宗有效打击了藩镇势力

18.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品级官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。宰相数量大增,且更替频繁。这一做法的目的是( )

A.扩大中书、门下二省的职权 B.为官员提供迅速晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制 D.强化宰相参政议政职能

19.唐朝初期实行租庸调制,即“有田则有租,有户则有调,有身则有庸”的一项复合税制。但是不过百年,租庸调制就为两税法所取代。租庸调制被两税法取代的主要原因是( )

A.均田制的实施 B.土地兼并现象日益严重

C.商品经济发展 D.资产成为课税的主要依据

20.图4为唐代著名画家阎立本的《步辇图》,描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣的情景。该作品体现了( )

A.西域风情与中土文化的交汇 B.文人意趣与市井风情的杂糅

C.艺术审美与史料价值的统一 D.现实主义与浪漫主义的融合

21.史载,宋太祖某日闷闷不乐,有人问他原因,他说:“尔谓帝王可容易行事耶 偶有误失,史官必书之,我所以不乐也。”此事反映了( )

A.重史传统影响君主个人行为 B.宋代史官所撰史书全都真实可信

C.史官与君主间存在尖锐矛盾 D.宋太祖不愿史书记录其真实言行

22.钱穆在《国史大纲》中指出:“安石之开源政策,有些处又迹近于敛财 那时的百姓,实有不堪再括之苦…还带有急刻的心理。”作者认为王安石变法( )

A.加重人民的负担 B.实现了富国强兵 C.使北宋走向衰亡 D.加强了社会管控

23.以盟约的方式达成和解来解决纷争,可以维护社会稳定,推动经济文化发展。结束南宋与金之间战争状态的盟约是( )

A.澶渊之盟 B.长庆会盟 C.绍兴和议 D.庆历和议

24.北宋实行募兵制,兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人。这一制度( )

A.加重了政府财政负担 B.提升了军队的战斗力

C.弱化了对地方的控制 D.加剧了社会贫富分化

二、非选择题(共52分)

25.阅读下列材料 (20分)

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事决退,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二 五代方镇残虐,民受其祸。朕今逃擒娶干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。

——宋太祖

材料三 是以文臣知州,以朝官知县,以京朝官监临财赋,又置运使,置通判,置县尉,皆所以渐收其权。朝廷以一纸下郡县,如身使臂,如臂使指,叱咤变化,无有留难,而天下之势一矣。

——[宋]吕中

请回答:

(1)根据材料一,概括宰相的主要职责。结合所学知识,回答在君权与相权关系的处理上,汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施 (8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明朱太祖为解决“五代方镇残虐,民受其祸”的问题采取了哪些措施 产生了怎样的影响 (10分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括中国古代政治制度的演变趋势。(2分)

26.阅读材料,回答下列问题。(20分)

材料一

时间 事件

汉武帝元光元年(公元前134年) 初令郡国举孝廉各一人

魏文帝黄初元年(220年) 乃立九品官人法,州郡皆置中正,以定其选

隋炀帝大业年间 始置进士科

武则天长安二年(702年) 始置武举

材料二 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之官,悉由吏部;纤介之迹,皆属考功” 。科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场

也得以晋升于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,必然出现等级中的升降甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)材料一反映了哪些选官制度 依据材料并结合所学知识,概括选官标准的变化。(8分)

(2)请根据中国古代选官制度的演变,指出古代选官制度延蕴含的积极的价值取向。(4分)

(3)依据材料二及所学知识,分析科举制的影响。(8分)

27.阅读材料(12分)

在中国古代的王朝更替中,曾经出现过不少“盛世”。人们所说的盛世,一般是指国家由乱到治,在较长时间内保持了政权稳定和社会繁荣。盛世的标志包括政治开明、经济发展、民生复苏、国力强大、文化昌盛等方面。历朝历代,统治者向往出现盛世,以求反映出自己的功绩;老百姓也期盼盛世,以求过上安定的生活。“宵衣旰食,励精图治”的成语是帝王将相的铭戒;“宁做太平犬,不做乱离人”的民谣,是来自民间的呼声。二者在追求盛世这一点上具有高度的一致性。了解古代盛世的形成和衰亡,能够使我们得到许多历史启迪。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

结合所学知识,就中国古代某一个历史时期的“盛世”自拟标题,并予以阐述。(要求:史论结合,论证充分,逻辑严密,表述清晰)

答案

1-24 CDBBC DADDC DBDCD ABCBC AACA

25. (1)宰相的主要职责:辅助皇帝,统率百官,处理政务。汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取的措施:汉武帝:中外朝制,唐太宗:三省六部制,宋太祖:设参知政事、枢密使、三司使分宰相的行政权、军权和财权(两府三司制).

(2) 军机大臣的职责:跪受笔录,上传下达(或秉承皇帝旨意办事)。

(3)演变趋势:君权日益加强,相权日益削弱,君主专制达到顶峰。

26.

(1)选官制度:察举制九品中正制、科举制。选官标准的变化:从以德行为标准到以门第为标准,再到以考试成绩为标准。

(2)积极的价值取向:以德取人:自由开放:公平公正.

(3)影响:提高了儒学的地位;提高了官员的文化素质;把选官权集中到中央政府,加强了中央集权:促进了社会阶层的流动.扩大了统治基础。

27. 结合材料,就中国古代某一个历史时期的“盛世”进行分析。

以下是对于盛世的一些参考资料。

盛世的表现:国家统一、社会稳定、政治清明、经济繁荣、文化昌盛。

盛世的原因:开明君主的出现是前提;需要整个统治集团善于总结历史的经验教训,居安思危,必须重视农业生产,制定适当的经济政策;需要重视人才,做到知人善任;需要相应的制度保证,以形成良好的社会环境;需要人民的辛

历 史

时量:70分钟 满分:100分

一、选择题(共48分)

1.中华文明起源的核心地区位于如图的( )

A.① B.② C.③ D.④

2.龙山文化遗址中的陶寺墓地,其墓区划分较为分明:大型墓和中型墓集中分布在墓地中部,其中5座随葬鼍鼓、石磬、彩绘花盘等礼器的大墓呈4排集中在一片;而墓地北部,则密集分布着大量简陋的小墓。这一现象反映出当时( )

A.早期国家已经产生 B.手工技术先进 C.礼乐制度较为完善 D.阶级分化明显

3.如下图,商代晚期的青铜礼器大多数都以细密的云雷纹作为底纹,再在上面刻铸凸出于器物表面的猛兽纹,通常有饕餮纹、虎纹、夔龙纹等主题纹饰;具有象征意义,例如虎被认为强壮、聪明,并能够与天地相沟通。这些纹饰( )

A.反映原始部落的图腾崇拜 B.表现权力的神圣和威严

C.分辨不同地域的方国诸侯 D.区别出不同的贵族等级

4.2011年春节联欢晚会上有这样的一幅上联:“百善孝为先常回家看看”家是温柔的港湾,是亲情的根源。那中国人对家、对亲情之所以如此看重是缘于中国古代哪项政治制度( )

A.世袭制 B.宗法制 C.分封制 D 郡县制

5.《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》( )

A.汇集了诸子百家的思想精华 B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶 D.体现了贵族阶层的旨趣

6.战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为(

A.公田制度逐渐完善 B.铁制生产工具普及

C.交通运输网络通畅 D.国家组织能力强大

7.《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇推行阴阳家邹衍的金木水火土五德终始说,秦朝行水德。并在五德终始说的基础上对水德进行发挥,“更名河曰德水,以为水德之始。刚毅戾深,事皆决于法”。秦始皇意在( )

A.为推行严刑峻法提供理论依据 B.说明灭掉东方六国的合理性

C.推动诸子百家思想走向融合 D.消弭德治与法治之间的分歧

8.如表中所列言论,其共同的(着眼点是( )

言论 作者 出处

明法度、定律令,皆以始皇起 司马迁 《史记李斯列传》

秦之所以革之者,其为制,公之大者也;其情,私 也……然而公天下之端自始臭 柳宗元 《封建论》

三代至秦,浑沌之再辟者也,其创制立法,至今守 之以为利,史称其“得圣人之威” 张居正 《杂著·三代至秦》

A 秦国奠定霸业 B.始皇个人品行 C.秦朝速亡原因 D.秦国制度创新

9.公元前60年,为了管理西域,西汉政府设立西域都护府,正式在西域设官、驻军、推行政令。都护的职责是管理屯田、颁行朝廷号令等。设立西域都护府最重要的影响是( )

A.推动了农业生产的发展 B.促进了民族团结

C.保证了丝绸之路的畅通 D.确立汉朝对西域的管理

10.汉武帝时期,李延年在乐府中担任协律都尉时,为《汉郊祀歌》19章配乐,收编了张骞从西域带回的《摩柯兜勒曲》的新声28解;司马相如也曾一面命使者采集南北各地的曲调歌谣,一面选派辞赋文人为乐府作歌以配合歌唱。这些做法( )

A.使乐府诗开始体系化 B.改变了乐府诗的颓势

C.为乐府诗注入新活力 D.推动了乐府诗的西传

11.汉武帝时期颁布并推行了盐铁官营、统一铸币和均输、平准等诏令。这些诏令的颁行意在( )

A.促进社会经济发展 B.增加百姓赋税负担

C.扩大商品交换范围 D.掌控经济加强集权

12.把握历史阶段特征有助于我们加深对历史的认识。某同学设计了下列示意图。请你根据所学知识判断这段历史时期的阶段特征是( )

A.统一多民族国家巩固与发展 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的社会与时代 D.统一多民族国家的巩固

13.魏晋南北朝时期,后赵石勒设“君子营”,礼遇“衣冠华族”,重用汉儒张宾等,“朝会常以天子礼乐飨其群下,威仪冠冕从容可观矣”。北魏拓跋珪吸收汉族士人,制定典章制度,按照周秦以来中原王朝的规模,建立北魏朝廷,这些做法( )

A.致使民族矛盾基本消除 B.增强了北魏政权合法性

C.保障了社会秩序的稳定 D.促进了北方的民族交融

14.《史记》《汉书》均为私家撰著。魏晋以后,朝廷使用史官负责修撰本朝或前朝历史,甚至由宰相主持,皇帝亲自参与,这反映出官修史书( )

A.记载的真实性 B.评价历史的公正性

C.修撰的政治性 D.解释历史的客观性

15.在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的洛阳龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。引起这一变化的主要因素是( )

A.经济发展水平 B.绘画技术进步

C.政治权力干预 D.儒家思想影响

16.唐朝诗人皮日休在《汴河怀古》中咏道“尽道隋亡为此河,至令千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”可见隋朝大运河( )

A.加强了南北交通 B.连接长江与珠江水系

C.巩固了隋朝统治 D.使成都平原成为沃野

17.建中二年(781年),唐德宗的使臣到魏博镇(藩镇)强令魏博节度使田悦“罢其(军士)四万,令还农”。田悦“集应罢者,激怒之曰:‘汝曹久在军中,有父母妻子,今一旦为黜陟使所罢,将何资以自衣食乎!’”后田悦自出家财,重新安排军土回归部伍,于是“军士皆德悦而怨朝廷”。此事可用于说明( )

A.安吏之乱的爆发具有必然性 B.唐代中央集权遭到巨大威胁

C.各地节度使均有抗旨的倾向 D.唐德宗有效打击了藩镇势力

18.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品级官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。宰相数量大增,且更替频繁。这一做法的目的是( )

A.扩大中书、门下二省的职权 B.为官员提供迅速晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制 D.强化宰相参政议政职能

19.唐朝初期实行租庸调制,即“有田则有租,有户则有调,有身则有庸”的一项复合税制。但是不过百年,租庸调制就为两税法所取代。租庸调制被两税法取代的主要原因是( )

A.均田制的实施 B.土地兼并现象日益严重

C.商品经济发展 D.资产成为课税的主要依据

20.图4为唐代著名画家阎立本的《步辇图》,描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣的情景。该作品体现了( )

A.西域风情与中土文化的交汇 B.文人意趣与市井风情的杂糅

C.艺术审美与史料价值的统一 D.现实主义与浪漫主义的融合

21.史载,宋太祖某日闷闷不乐,有人问他原因,他说:“尔谓帝王可容易行事耶 偶有误失,史官必书之,我所以不乐也。”此事反映了( )

A.重史传统影响君主个人行为 B.宋代史官所撰史书全都真实可信

C.史官与君主间存在尖锐矛盾 D.宋太祖不愿史书记录其真实言行

22.钱穆在《国史大纲》中指出:“安石之开源政策,有些处又迹近于敛财 那时的百姓,实有不堪再括之苦…还带有急刻的心理。”作者认为王安石变法( )

A.加重人民的负担 B.实现了富国强兵 C.使北宋走向衰亡 D.加强了社会管控

23.以盟约的方式达成和解来解决纷争,可以维护社会稳定,推动经济文化发展。结束南宋与金之间战争状态的盟约是( )

A.澶渊之盟 B.长庆会盟 C.绍兴和议 D.庆历和议

24.北宋实行募兵制,兵士待遇较为优厚,应募者以此养家糊口,兵员最多时达120多万人。这一制度( )

A.加重了政府财政负担 B.提升了军队的战斗力

C.弱化了对地方的控制 D.加剧了社会贫富分化

二、非选择题(共52分)

25.阅读下列材料 (20分)

材料一 自秦始皇建立君主专制制度后,历代都设置宰相作为皇帝的助手,参与国家大事决退,处理全国政务。《新唐书》记载:“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。”

材料二 五代方镇残虐,民受其祸。朕今逃擒娶干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。

——宋太祖

材料三 是以文臣知州,以朝官知县,以京朝官监临财赋,又置运使,置通判,置县尉,皆所以渐收其权。朝廷以一纸下郡县,如身使臂,如臂使指,叱咤变化,无有留难,而天下之势一矣。

——[宋]吕中

请回答:

(1)根据材料一,概括宰相的主要职责。结合所学知识,回答在君权与相权关系的处理上,汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取了怎样的措施 (8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明朱太祖为解决“五代方镇残虐,民受其祸”的问题采取了哪些措施 产生了怎样的影响 (10分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括中国古代政治制度的演变趋势。(2分)

26.阅读材料,回答下列问题。(20分)

材料一

时间 事件

汉武帝元光元年(公元前134年) 初令郡国举孝廉各一人

魏文帝黄初元年(220年) 乃立九品官人法,州郡皆置中正,以定其选

隋炀帝大业年间 始置进士科

武则天长安二年(702年) 始置武举

材料二 隋唐开始的科举始终将儒家经典作为考试的主要内容。自隋唐以后,各代“大小之官,悉由吏部;纤介之迹,皆属考功” 。科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场

也得以晋升于官僚、贵族的行列。这样一来,在社会的等级阶层之间,必然出现等级中的升降甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)材料一反映了哪些选官制度 依据材料并结合所学知识,概括选官标准的变化。(8分)

(2)请根据中国古代选官制度的演变,指出古代选官制度延蕴含的积极的价值取向。(4分)

(3)依据材料二及所学知识,分析科举制的影响。(8分)

27.阅读材料(12分)

在中国古代的王朝更替中,曾经出现过不少“盛世”。人们所说的盛世,一般是指国家由乱到治,在较长时间内保持了政权稳定和社会繁荣。盛世的标志包括政治开明、经济发展、民生复苏、国力强大、文化昌盛等方面。历朝历代,统治者向往出现盛世,以求反映出自己的功绩;老百姓也期盼盛世,以求过上安定的生活。“宵衣旰食,励精图治”的成语是帝王将相的铭戒;“宁做太平犬,不做乱离人”的民谣,是来自民间的呼声。二者在追求盛世这一点上具有高度的一致性。了解古代盛世的形成和衰亡,能够使我们得到许多历史启迪。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

结合所学知识,就中国古代某一个历史时期的“盛世”自拟标题,并予以阐述。(要求:史论结合,论证充分,逻辑严密,表述清晰)

答案

1-24 CDBBC DADDC DBDCD ABCBC AACA

25. (1)宰相的主要职责:辅助皇帝,统率百官,处理政务。汉武帝、唐太宗、宋太祖分别采取的措施:汉武帝:中外朝制,唐太宗:三省六部制,宋太祖:设参知政事、枢密使、三司使分宰相的行政权、军权和财权(两府三司制).

(2) 军机大臣的职责:跪受笔录,上传下达(或秉承皇帝旨意办事)。

(3)演变趋势:君权日益加强,相权日益削弱,君主专制达到顶峰。

26.

(1)选官制度:察举制九品中正制、科举制。选官标准的变化:从以德行为标准到以门第为标准,再到以考试成绩为标准。

(2)积极的价值取向:以德取人:自由开放:公平公正.

(3)影响:提高了儒学的地位;提高了官员的文化素质;把选官权集中到中央政府,加强了中央集权:促进了社会阶层的流动.扩大了统治基础。

27. 结合材料,就中国古代某一个历史时期的“盛世”进行分析。

以下是对于盛世的一些参考资料。

盛世的表现:国家统一、社会稳定、政治清明、经济繁荣、文化昌盛。

盛世的原因:开明君主的出现是前提;需要整个统治集团善于总结历史的经验教训,居安思危,必须重视农业生产,制定适当的经济政策;需要重视人才,做到知人善任;需要相应的制度保证,以形成良好的社会环境;需要人民的辛

同课章节目录