第七单元 现代中国的对外关系 单元测试(人教版必修1)

文档属性

| 名称 | 第七单元 现代中国的对外关系 单元测试(人教版必修1) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 383.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-01-08 08:39:17 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第七单元 现代中国的对外关系

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共15小题,每小题4分,共60分)

1.“对于国民党政府与外国政府所订立的各项条约和协定,中华人民共和国中央人民政府应加以审查,按其内容,分别予以承认,或修改,或重订。”这体现的外交政策是 ( )

A.“一边倒” B.“另起炉灶”

C.对外开放 D.和平共处五项原则

2.(2011·广东学业水平测试) 新中国成立前夕,毛泽东明确提出:“积四十年和二十八年的经验,中国人不是倒向帝国主义一边,就是倒向社会主义一边,绝无例外。骑墙是不行的,第三条道路是没有的。”可以体现此理念的新中国外交政策是( )

A.不结盟 B.“一边倒”

C.开展多边外交 D.改善中美关系

3.(探究题)“和谐世界”新理念是对新时期我国外交政策目标的新概括,是指导我国对外工作和处理国际关系的新方针。它继承了新中国外交的传统。这一传统应该是( )

A.“一边倒” B.和平共处五项原则

C.不结盟原则 D.“另起炉灶”

4.某次国际会议通过协定:“与会国保证尊重印度支那三国的主权、独立、统一和领土完整;结束在三国的敌对行动”。该会议 ( )

A.是新中国第一次以世界五大国地位参加的国际会议

B.中国与印度、缅甸共同倡导和平共处五项原则

C.中国提出“求同存异”方针,促成该会议圆满成功

D.宣布结束越南战争,美国必须从越南撤军

5.1954年4月29日,法国《解放报》发表文章评论指出:“亚洲的重要力量全部显示出来了。”文章所评述的事件及其重要成果是( )

A.《中苏友好同盟互助条约》签订——“一边倒”政策实施

B.日内瓦会议——达成了恢复印度支那和平问题的决议

C.和平共处五项原则的提出——成为解决国际问题的基本准则

D.万隆会议——周恩来提出“求同存异”的方针,促成会议圆满成功

6.(2012·郑州模拟)一次会议后,一位美国记者说:“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但他改变了会议的航向。”该会议是( )

A.1950年中苏会谈

B.1954年日内瓦会议

C.1955年万隆会议

D.1971年联合国大会

7.(易错题)一位长期旅居美国纽约的华人说:“前几天我还看到在联合国总部门前高高飘扬着的是中国青天白日旗,而今天却变成了鲜艳的五星红旗。”这位华人说这句话的背景是 ( )

A.中华人民共和国的建立

B.尼克松访华

C.中国在联合国的合法席位恢复

D.中美正式建交

8.(2012·衡水高一检测)“那些希望从后门接纳伟大的中国人民的人失败了,中国在要求恢复它在联合国的合法席位时,选择了从前门进来”,这表明( )

A.新中国在国际事务中的作用将会越来越重要

B.新中国挫败了美国制造的“两个中国”的阴谋

C.大国与小国平等磋商国际事务的局面已经实现

D.一个以互信、互利为宗旨的新型区域组织建立

9.1972年尼克松总统的访华被称之为“破冰之旅”。对“破冰”的理解最确切的是( )

A.美国改变对华敌对态度

B.实现中美关系正常化

C.促进中美经济贸易合作

D.美国放弃压制中国的政策

10.“从某种角度看,毛泽东和尼克松都有所获,中美双方结束了对骂状态,都有一种如释重负的感觉,苏联再也不可能窃喜于北京和华盛顿互相没有接触了。……日本赶忙拥抱北京,并断绝了同台北的关系。”对此材料的理解,错误的是( )

A.改善中美关系是两国共同要求

B.日本一直谋求与中国关系正常化

C.美国需要缓和对华关系以对抗苏联

D.中美关系正常化有利于台湾问题解决

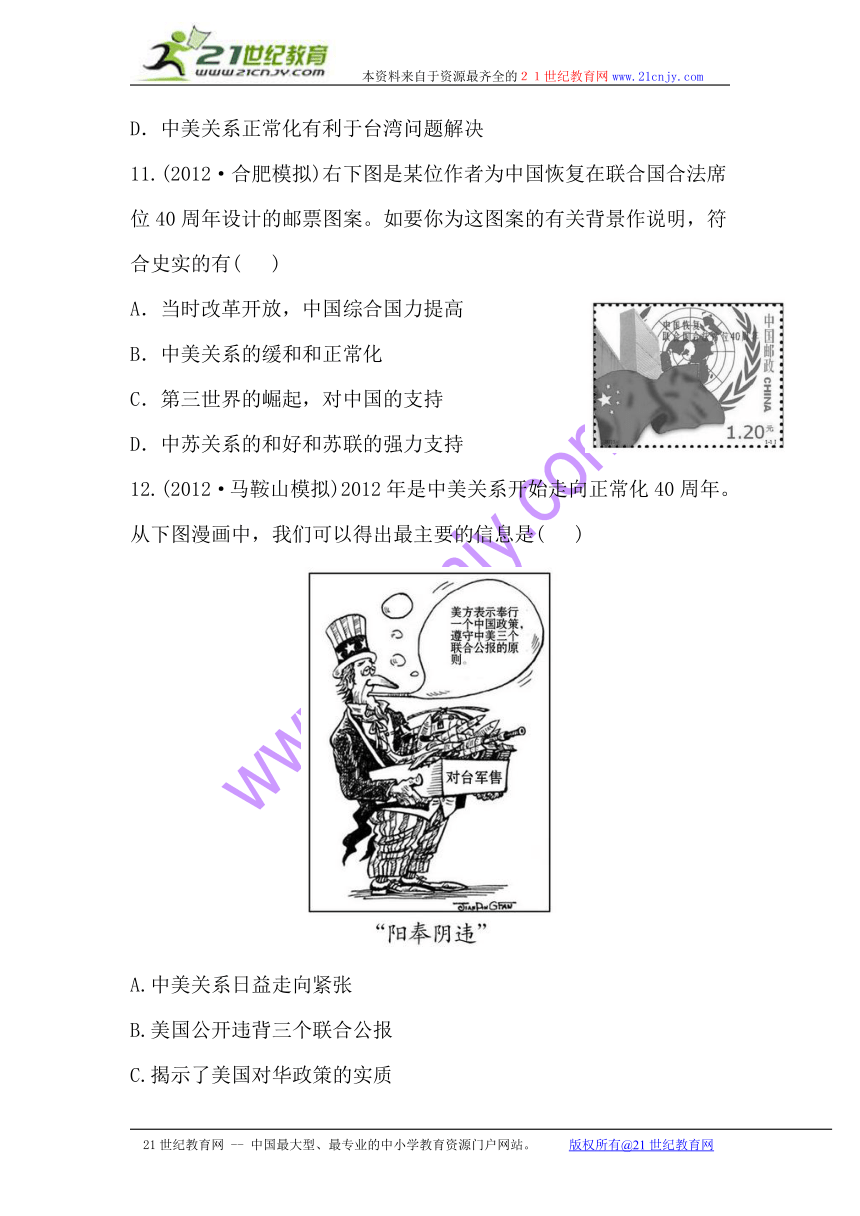

11.(2012·合肥模拟)右下图是某位作者为中国恢复在联合国合法席位40周年设计的邮票图案。如要你为这图案的有关背景作说明,符合史实的有( )

A.当时改革开放,中国综合国力提高

B.中美关系的缓和和正常化

C.第三世界的崛起,对中国的支持

D.中苏关系的和好和苏联的强力支持

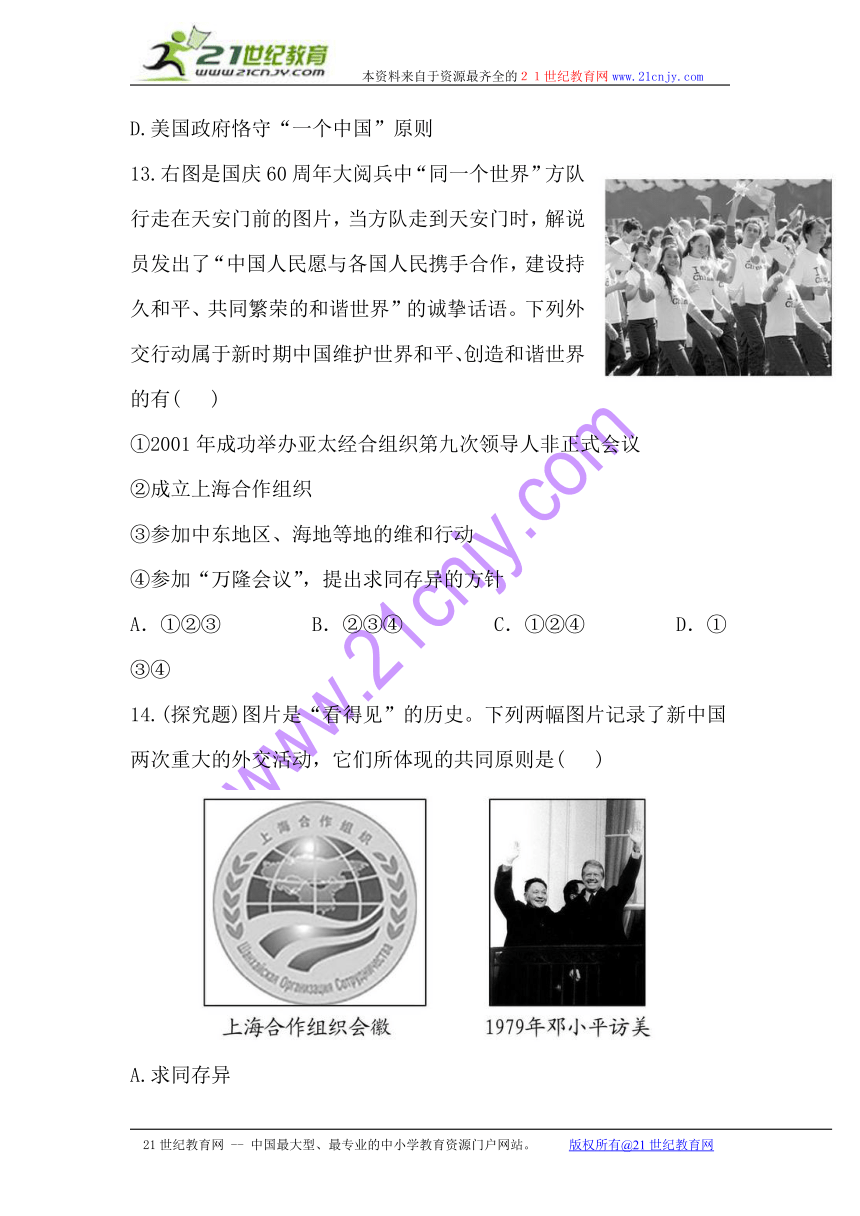

12.(2012·马鞍山模拟)2012年是中美关系开始走向正常化40周年。从下图漫画中,我们可以得出最主要的信息是( )

A.中美关系日益走向紧张

B.美国公开违背三个联合公报

C.揭示了美国对华政策的实质

D.美国政府恪守“一个中国”原则

13.右图是国庆60周年大阅兵中“同一个世界”方队行走在天安门前的图片,当方队走到天安门时,解说员发出了“中国人民愿与各国人民携手合作,建设持久和平、共同繁荣的和谐世界”的诚挚话语。下列外交行动属于新时期中国维护世界和平、创造和谐世界的有( )

①2001年成功举办亚太经合组织第九次领导人非正式会议

②成立上海合作组织

③参加中东地区、海地等地的维和行动

④参加“万隆会议”,提出求同存异的方针

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

14.(探究题)图片是“看得见”的历史。下列两幅图片记录了新中国两次重大的外交活动,它们所体现的共同原则是( )

A.求同存异

B.开展以联合国为中心的多边外交

C.睦邻友好

D.参与地区性国际组织的外交活动

15.2012年是上海合作组织成立十一周年,十一年前,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六国元首相聚上海,共同签署《上海合作组织成立宣言》,在世界外交舞台上成功开创了( )

A.以联合国为中心的多边外交模式

B.大小国家之间的新型区域合作模式

C.发达国家加强经济合作的新模式

D.大国之间加强军事安全的协作模式

二、非选择题(本大题共2小题,第16题20分,第17题20分,共40分)

16.新中国成立以来,新中国外交在理论上不断创新发展,在实践中开拓进取,不断开创新的局面。阅读下列材料并回答问题:

材料一 “世界各国不分大小强弱,不论其社会制度如何,是可以和平共处的。各国人民的民族独立的自主权利是必须得到尊重的。各国人民都应该有选择其国家制度和生活方式的权力,不应受到其他国家的干涉。”“我们应该以我们共信的原则给世界建立一个范例,证明各国是可以和平共处的。”

——周恩来(于图中所示会谈期间)

(1)结合材料一指出:这里的“原则”指什么?其具体内容有哪些?这些原则对处理当时和以后的国际事务有何意义?(8分)

(2)在20世纪50年代中期,中国除提出上述“原则”外,还取得了哪两大外交成就?(4分)

材料二 与中华人民共和国建交的国家数增长曲线图

(3)读材料二并结合所学知识指出:哪个时期与中国建交的国家数增长最快?并分析其主要原因。(3分)

(4)材料二中的曲线反映了怎样的发展趋势?这种趋势说明了什么?(3分)

材料三 “中国同任何国家没有结盟的关系,完全采取独立自主的政策。中国不打美国牌,也不打苏联牌。中国也不允许别人打中国牌。”

——邓小平(1984年)

(5)材料三反映了改革开放以来中国外交政策的新特点是什么?(2分)

17.(2012·南通模拟)阅读下列材料:

材料一 艾森豪威尔政府(1953~1960年)显得更激烈地敌视北京。美国不仅拒绝承认中华人民共和国,还顽固地反对它加入联合国。美国推行了一项对中国实施军事包围的政策,其中包括美国在朝鲜、日本、冲绳、台湾、南越、缅甸和泰国等地区保持军事基地。

——徐中约《中国近代史:1600~2000中国的奋斗》

材料二 1971年7月6日,尼克松总统在美国堪萨斯城对世界格局提出了“五个中心”的看法。他认为,美、苏、中、西欧和日本是世界的五个力量中心。美国意识到自己的霸权地位已严重衰落,面对苏联的争霸,美国领导人更产生了紧迫感。正是在这样的背景下,作为全面执行尼克松主义的一项内容,为了改善在美苏争霸中美国的战略处境,美国开始了接近中国的过程。

——《中国外交史——中华人民共和国时期》

材料三 尽管中国人说是尼克松政府急于要求得到北京之行的准许的,但是中国自己的动机却是掩盖不住的。基辛格秘密访华两周后,《红旗》杂志发表了一篇文章,最坦诚地公开讲述了对美开放的正当理由:竟不含糊地区分了两个超级大国对中国威胁的程度及其对北京安全考虑所产生的影响。

——[美]费正清《剑桥中华人民共和国史》

请回答:

(1)据材料一概括美国的对华政策,当时中国采取了怎样的应对方针?(2分)

(2)据材料二指出美国对华政策发生了怎样的变化?导致这种变化的原因有哪些?(6分)

(3)据材料三分析中国改善中美关系的因素。中美关系的改善会给中国带来怎样的影响?(5分)

(4)在认识中美关系改善的原因方面,材料二、三的角度有何不同?你认为导致角度不同的因素有哪些?(7分)

答案解析

1.【解析】选B。本题可用排除法。A项是指新中国成立后面对帝国主义的包围封锁,倒向以苏联为首的社会主义阵营;B项指废除国民政府时期的旧外交政策;C项为改革开放新时期的外交政策;D项提出于1953年,是新中国外交政策成熟的标志。

2.【解析】选B。本题考查学生分析能力。新中国建立后,在外交上坚定地站在社会主义阵营一边,使新中国在保障人民革命胜利成果、捍卫和平以及维护独立与主权的斗争中不致处于孤立地位,这就是“一边倒”。

3.【解析】选B。“和谐世界”理念注重国家间的对话、协调与合作,强调国家间的平等、相互依存和遵守国际规则的重要性,体现了和平共处的意愿。它实际上高度概括地回答了在新的历史条件下,如何以和平共处五项原则为基础建立和平稳定、公正合理的国际政治经济新秩序,这是对和平共处五项原则的创造性运用和发展。

4.【解析】选A。结合材料中的“印度支那三国”可知某次国际会议指的是日内瓦会议,它是新中国第一次以世界五大国地位参加的国际会议。

5.【解析】选B。1954年召开的日内瓦会议,中国代表亚洲的力量,以世界五大国之一的身份参加,促成了印度支那问题的解决。A发生于1950年;C发生于1953年;D发生于1955年。

6.【解析】选C。在亚洲、非洲民族解放运动高涨的形势下,1955年亚非29个国家的政府首脑在印尼的万隆举行国际会议,周恩来率中国代表团参加会议。会上讨论保卫和平、争取民族独立、发展民族经济等共同关心的问题。面对帝国主义破坏会议的阴谋及与会国家间的矛盾和分歧,周恩来鲜明地提出“求同存异”的方针,“改变了会议的航向”,促进了会议取得圆满成功。

7.【解析】选C。联合国总部门前所悬挂的旗帜是一个国家作为成员国的标志。青天白日旗是国民党政权的标志,而五星红旗是中华人民共和国的标志,二者的更替说明在联合国代表权的更替,因此这句话的背景是第26届联大恢复中国在联合国的合法席位。

8.【解析】选B。由材料中“选择了从前门进来”信息,可知其主要是针对当时以美国为代表所提出的“一中一台”政策。

9.【解析】选A。本题易错选B、D,错因在于没有区分好1972年尼克松访华和1979年建交的意义和影响。“破冰之旅”指1972年尼克松访华,中美两国结束了二十多年的对抗,表明了美国改变了对华敌对态度,不能说明美国放弃了压制中国的政策,排除D。1979年,中美两国正式建立外交关系,标志着中美关系实现正常化,排除B。C与材料明显不符。故答案为A。

10.【解析】选B。本题考查中美关系开始走向正常化的外交成就的意义。“中美双方结束了对骂状态,都有一种如释重负的感觉”,说明改善中美关系是两国共同要求,A项表述正确,但与题意不符;C、D两项同样都能从材料中体现,但与题意不符,不能选;“日本赶忙拥抱北京,并断绝了同台北的关系”,说明中美关系改善直接推动了中日关系的正常化,并不是日本一直谋求与中国关系正常化,B项理解错误,与题意相符。

11.【解析】选C。A项当时中国还没有改革开放;B项当时中美关系还没有正常化,1972年尼克松访华中美关系开始正常化;D项中苏关系当时还较紧张,1989年中苏关系才恢复正常化。C项当时亚非拉发展中国家壮大并支持新中国恢复在联合国的合法席位。

12.【解析】选C。漫画反映了美国对中国的外交政策的特点,一方面宣称承认一个中国,另一方面又对台军售,体现了美国外交政策的两面性,故C正确。

13.【解析】选A。本题旨在以新情境考查学生分析问题的能力。四项行动中参加“万隆会议”,提出求同存异的方针,是建国初期的外交行动,不属于新时期。

14.【解题指南】解答本题,注意观察图片反映的历史信息,寻找二者反映的共同点,排除其差异性。

【解析】选A。上海合作组织是一种新型的区域合作组织,成员是有着不同社会制度与意识形态的国家。而1979年邓小平访美,是中美关系走向正常化的重要过程,两国也是社会制度和意识形态不同,因此,两幅图片都反映不同的社会制度和意识形态的国家和平共处,A项正确。C项具有一定的迷惑性,但中美两国不是睦邻国家。

15.【解析】选B。中国积极发展与周边国家的睦邻友好关系,与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦友好合作,成立上海合作组织,它是一个以互信求安全、以互利求合作的新型区域合作组织。

【规律方法】正确认识新中国的外交政策

(1)外交政策的本质及决定因素:任何一个国家的对外政策从本质上都是国内政策的延伸,它主要受四个因素的制约,即上层建筑、民族利益、国家地位和国家实力。

(2)新中国的外交政策的目的:中国作为社会主义国家,不谋求对外扩张的霸权,特别是作为一个经济落后大国,面临改变落后面貌、实现现代化的艰巨任务,必须争取一个和平建设的国际环境,发展和一切国家的友好关系。和平共处五项原则就体现了这一点。

(3)十一届三中全会以来,中国的外交战略是对以前外交战略的继承和发展,主要表现在以下几点:

①把为中国现代化建设创造条件作为我国对外战略的首要目标,由原先的重安全走向重发展。

②坚持以国家利益为最高原则,不搞意识形态的争论。

③树立中国的和平形象,消除外国对我国发展的疑虑。

(4)新中国外交的几个特点

①始终坚持独立自主的和平外交政策是我国外交最基本的特点。

②加强与第三世界的合作是我国外交的基本立足点。

③我国外交经历了由革命型外交到国家型外交的转变。

④加强同周边国家的睦邻友好关系是我国外交的又一重要基石。

【变式备选】国家主席胡锦涛指出:中俄两国在危难时刻相互伸出援手……充分体现了中俄战略协作伙伴关系的高水平。中国重视与俄罗斯的关系最主要是因为 ( )

A.前苏联最早与中国建交

B.履行《中苏友好同盟互助条约》

C.俄罗斯是中国的邻国

D.维护中国国家利益的需要

【解析】选D。中国积极发展与周边国家的友好关系,这有利于为中国的社会主义现代化建设创造稳定的国际环境,因而符合中国国家利益的需要。A项不是理由,B项说法错误,C项不是最主要原因。

16.【解析】本题主要考查学生识记和归纳概括历史问题的能力。第(1)题结合材料信息和所学知识归纳总结即可。第(2)题注意时间的限制“50年代中期”,中国参与世界外交舞台的成就。第(3)题要分析材料二信息中的时间段与建交国家变化,增长快的原因分析与20世纪70年代中国外交形势的变化有关。第(4)题“发展趋势”概括注意曲线变化,说明问题要与中国的改革开放、国际地位、综合国力相联系。第(5)题要结合材料概括归纳。

答案:(1)原则:和平共处五项原则。其具体内容:互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处。意义:成为指导中印、中缅关系的基本原则,并逐步得到亚非各国的赞同;成为解决国与国之间问题的基本准则。

(2)成就:1954年,在日内瓦国际会议上提出建设性意见,推动了会议的进展。1955年参加亚非会议,提出“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功。

(3)20世纪70年代增长最快。主要是由于中华人民共和国在联合国合法席位得到恢复和中美、中日关系正常化的影响。

(4) 新中国成立以来与中华人民共和国建交的国家数不断增长。说明中国的综合国力和国际地位的不断提高,在国际舞台上发挥了越来越重要的作用。

(5)推行不结盟政策。

17.【解析】本题考查学生解读获取信息和归纳概括历史问题的能力。第(1)题概括材料中美国孤立、敌视中国的政策,中国的对策要结合所学知识组织答案。第(2)题分析对华政策变化要注意尼克松的观点,分析原因时要结合美苏争霸、对峙在20世纪70年代的特点、中国国际地位等组织答案。第(3)题从中国角度分析改善中美关系的原因,结合材料及所学分析带来的影响。第(4)题注意结合材料从不同角度看问题,把史学研究成果应用到分析历史问题当中。

答案:(1)美国采取了敌视中国的政策(答孤立,封锁中国等亦可给分)。中国采取了“一边倒”的方针(答倒向苏联为首的社会主义阵营也可给分)。

(2)变化:美国从敌视中国转变为谋求改善中美关系。

原因:世界多极化趋势出现;美国霸权地位严重衰落;美苏争霸中美国处于不利地位;中国国际地位的提高。

(3)因素:应对苏联的威胁。

影响:有利于改善中国国际地位;有利于解决台湾问题,实现祖国统一;有利于打破外交僵局,打开外交新局面;有利于促进中国与世界的经济、文化交往。

(4)角度:材料二中方认为是美国急于改善两国关系;材料三美方认为是中方急于改善关系。

因素:史观不同;政治立场不同;史料的挖掘和运用的程度不同等。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第七单元 现代中国的对外关系

(45分钟 100分)

一、选择题(本大题共15小题,每小题4分,共60分)

1.“对于国民党政府与外国政府所订立的各项条约和协定,中华人民共和国中央人民政府应加以审查,按其内容,分别予以承认,或修改,或重订。”这体现的外交政策是 ( )

A.“一边倒” B.“另起炉灶”

C.对外开放 D.和平共处五项原则

2.(2011·广东学业水平测试) 新中国成立前夕,毛泽东明确提出:“积四十年和二十八年的经验,中国人不是倒向帝国主义一边,就是倒向社会主义一边,绝无例外。骑墙是不行的,第三条道路是没有的。”可以体现此理念的新中国外交政策是( )

A.不结盟 B.“一边倒”

C.开展多边外交 D.改善中美关系

3.(探究题)“和谐世界”新理念是对新时期我国外交政策目标的新概括,是指导我国对外工作和处理国际关系的新方针。它继承了新中国外交的传统。这一传统应该是( )

A.“一边倒” B.和平共处五项原则

C.不结盟原则 D.“另起炉灶”

4.某次国际会议通过协定:“与会国保证尊重印度支那三国的主权、独立、统一和领土完整;结束在三国的敌对行动”。该会议 ( )

A.是新中国第一次以世界五大国地位参加的国际会议

B.中国与印度、缅甸共同倡导和平共处五项原则

C.中国提出“求同存异”方针,促成该会议圆满成功

D.宣布结束越南战争,美国必须从越南撤军

5.1954年4月29日,法国《解放报》发表文章评论指出:“亚洲的重要力量全部显示出来了。”文章所评述的事件及其重要成果是( )

A.《中苏友好同盟互助条约》签订——“一边倒”政策实施

B.日内瓦会议——达成了恢复印度支那和平问题的决议

C.和平共处五项原则的提出——成为解决国际问题的基本准则

D.万隆会议——周恩来提出“求同存异”的方针,促成会议圆满成功

6.(2012·郑州模拟)一次会议后,一位美国记者说:“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但他改变了会议的航向。”该会议是( )

A.1950年中苏会谈

B.1954年日内瓦会议

C.1955年万隆会议

D.1971年联合国大会

7.(易错题)一位长期旅居美国纽约的华人说:“前几天我还看到在联合国总部门前高高飘扬着的是中国青天白日旗,而今天却变成了鲜艳的五星红旗。”这位华人说这句话的背景是 ( )

A.中华人民共和国的建立

B.尼克松访华

C.中国在联合国的合法席位恢复

D.中美正式建交

8.(2012·衡水高一检测)“那些希望从后门接纳伟大的中国人民的人失败了,中国在要求恢复它在联合国的合法席位时,选择了从前门进来”,这表明( )

A.新中国在国际事务中的作用将会越来越重要

B.新中国挫败了美国制造的“两个中国”的阴谋

C.大国与小国平等磋商国际事务的局面已经实现

D.一个以互信、互利为宗旨的新型区域组织建立

9.1972年尼克松总统的访华被称之为“破冰之旅”。对“破冰”的理解最确切的是( )

A.美国改变对华敌对态度

B.实现中美关系正常化

C.促进中美经济贸易合作

D.美国放弃压制中国的政策

10.“从某种角度看,毛泽东和尼克松都有所获,中美双方结束了对骂状态,都有一种如释重负的感觉,苏联再也不可能窃喜于北京和华盛顿互相没有接触了。……日本赶忙拥抱北京,并断绝了同台北的关系。”对此材料的理解,错误的是( )

A.改善中美关系是两国共同要求

B.日本一直谋求与中国关系正常化

C.美国需要缓和对华关系以对抗苏联

D.中美关系正常化有利于台湾问题解决

11.(2012·合肥模拟)右下图是某位作者为中国恢复在联合国合法席位40周年设计的邮票图案。如要你为这图案的有关背景作说明,符合史实的有( )

A.当时改革开放,中国综合国力提高

B.中美关系的缓和和正常化

C.第三世界的崛起,对中国的支持

D.中苏关系的和好和苏联的强力支持

12.(2012·马鞍山模拟)2012年是中美关系开始走向正常化40周年。从下图漫画中,我们可以得出最主要的信息是( )

A.中美关系日益走向紧张

B.美国公开违背三个联合公报

C.揭示了美国对华政策的实质

D.美国政府恪守“一个中国”原则

13.右图是国庆60周年大阅兵中“同一个世界”方队行走在天安门前的图片,当方队走到天安门时,解说员发出了“中国人民愿与各国人民携手合作,建设持久和平、共同繁荣的和谐世界”的诚挚话语。下列外交行动属于新时期中国维护世界和平、创造和谐世界的有( )

①2001年成功举办亚太经合组织第九次领导人非正式会议

②成立上海合作组织

③参加中东地区、海地等地的维和行动

④参加“万隆会议”,提出求同存异的方针

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

14.(探究题)图片是“看得见”的历史。下列两幅图片记录了新中国两次重大的外交活动,它们所体现的共同原则是( )

A.求同存异

B.开展以联合国为中心的多边外交

C.睦邻友好

D.参与地区性国际组织的外交活动

15.2012年是上海合作组织成立十一周年,十一年前,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六国元首相聚上海,共同签署《上海合作组织成立宣言》,在世界外交舞台上成功开创了( )

A.以联合国为中心的多边外交模式

B.大小国家之间的新型区域合作模式

C.发达国家加强经济合作的新模式

D.大国之间加强军事安全的协作模式

二、非选择题(本大题共2小题,第16题20分,第17题20分,共40分)

16.新中国成立以来,新中国外交在理论上不断创新发展,在实践中开拓进取,不断开创新的局面。阅读下列材料并回答问题:

材料一 “世界各国不分大小强弱,不论其社会制度如何,是可以和平共处的。各国人民的民族独立的自主权利是必须得到尊重的。各国人民都应该有选择其国家制度和生活方式的权力,不应受到其他国家的干涉。”“我们应该以我们共信的原则给世界建立一个范例,证明各国是可以和平共处的。”

——周恩来(于图中所示会谈期间)

(1)结合材料一指出:这里的“原则”指什么?其具体内容有哪些?这些原则对处理当时和以后的国际事务有何意义?(8分)

(2)在20世纪50年代中期,中国除提出上述“原则”外,还取得了哪两大外交成就?(4分)

材料二 与中华人民共和国建交的国家数增长曲线图

(3)读材料二并结合所学知识指出:哪个时期与中国建交的国家数增长最快?并分析其主要原因。(3分)

(4)材料二中的曲线反映了怎样的发展趋势?这种趋势说明了什么?(3分)

材料三 “中国同任何国家没有结盟的关系,完全采取独立自主的政策。中国不打美国牌,也不打苏联牌。中国也不允许别人打中国牌。”

——邓小平(1984年)

(5)材料三反映了改革开放以来中国外交政策的新特点是什么?(2分)

17.(2012·南通模拟)阅读下列材料:

材料一 艾森豪威尔政府(1953~1960年)显得更激烈地敌视北京。美国不仅拒绝承认中华人民共和国,还顽固地反对它加入联合国。美国推行了一项对中国实施军事包围的政策,其中包括美国在朝鲜、日本、冲绳、台湾、南越、缅甸和泰国等地区保持军事基地。

——徐中约《中国近代史:1600~2000中国的奋斗》

材料二 1971年7月6日,尼克松总统在美国堪萨斯城对世界格局提出了“五个中心”的看法。他认为,美、苏、中、西欧和日本是世界的五个力量中心。美国意识到自己的霸权地位已严重衰落,面对苏联的争霸,美国领导人更产生了紧迫感。正是在这样的背景下,作为全面执行尼克松主义的一项内容,为了改善在美苏争霸中美国的战略处境,美国开始了接近中国的过程。

——《中国外交史——中华人民共和国时期》

材料三 尽管中国人说是尼克松政府急于要求得到北京之行的准许的,但是中国自己的动机却是掩盖不住的。基辛格秘密访华两周后,《红旗》杂志发表了一篇文章,最坦诚地公开讲述了对美开放的正当理由:竟不含糊地区分了两个超级大国对中国威胁的程度及其对北京安全考虑所产生的影响。

——[美]费正清《剑桥中华人民共和国史》

请回答:

(1)据材料一概括美国的对华政策,当时中国采取了怎样的应对方针?(2分)

(2)据材料二指出美国对华政策发生了怎样的变化?导致这种变化的原因有哪些?(6分)

(3)据材料三分析中国改善中美关系的因素。中美关系的改善会给中国带来怎样的影响?(5分)

(4)在认识中美关系改善的原因方面,材料二、三的角度有何不同?你认为导致角度不同的因素有哪些?(7分)

答案解析

1.【解析】选B。本题可用排除法。A项是指新中国成立后面对帝国主义的包围封锁,倒向以苏联为首的社会主义阵营;B项指废除国民政府时期的旧外交政策;C项为改革开放新时期的外交政策;D项提出于1953年,是新中国外交政策成熟的标志。

2.【解析】选B。本题考查学生分析能力。新中国建立后,在外交上坚定地站在社会主义阵营一边,使新中国在保障人民革命胜利成果、捍卫和平以及维护独立与主权的斗争中不致处于孤立地位,这就是“一边倒”。

3.【解析】选B。“和谐世界”理念注重国家间的对话、协调与合作,强调国家间的平等、相互依存和遵守国际规则的重要性,体现了和平共处的意愿。它实际上高度概括地回答了在新的历史条件下,如何以和平共处五项原则为基础建立和平稳定、公正合理的国际政治经济新秩序,这是对和平共处五项原则的创造性运用和发展。

4.【解析】选A。结合材料中的“印度支那三国”可知某次国际会议指的是日内瓦会议,它是新中国第一次以世界五大国地位参加的国际会议。

5.【解析】选B。1954年召开的日内瓦会议,中国代表亚洲的力量,以世界五大国之一的身份参加,促成了印度支那问题的解决。A发生于1950年;C发生于1953年;D发生于1955年。

6.【解析】选C。在亚洲、非洲民族解放运动高涨的形势下,1955年亚非29个国家的政府首脑在印尼的万隆举行国际会议,周恩来率中国代表团参加会议。会上讨论保卫和平、争取民族独立、发展民族经济等共同关心的问题。面对帝国主义破坏会议的阴谋及与会国家间的矛盾和分歧,周恩来鲜明地提出“求同存异”的方针,“改变了会议的航向”,促进了会议取得圆满成功。

7.【解析】选C。联合国总部门前所悬挂的旗帜是一个国家作为成员国的标志。青天白日旗是国民党政权的标志,而五星红旗是中华人民共和国的标志,二者的更替说明在联合国代表权的更替,因此这句话的背景是第26届联大恢复中国在联合国的合法席位。

8.【解析】选B。由材料中“选择了从前门进来”信息,可知其主要是针对当时以美国为代表所提出的“一中一台”政策。

9.【解析】选A。本题易错选B、D,错因在于没有区分好1972年尼克松访华和1979年建交的意义和影响。“破冰之旅”指1972年尼克松访华,中美两国结束了二十多年的对抗,表明了美国改变了对华敌对态度,不能说明美国放弃了压制中国的政策,排除D。1979年,中美两国正式建立外交关系,标志着中美关系实现正常化,排除B。C与材料明显不符。故答案为A。

10.【解析】选B。本题考查中美关系开始走向正常化的外交成就的意义。“中美双方结束了对骂状态,都有一种如释重负的感觉”,说明改善中美关系是两国共同要求,A项表述正确,但与题意不符;C、D两项同样都能从材料中体现,但与题意不符,不能选;“日本赶忙拥抱北京,并断绝了同台北的关系”,说明中美关系改善直接推动了中日关系的正常化,并不是日本一直谋求与中国关系正常化,B项理解错误,与题意相符。

11.【解析】选C。A项当时中国还没有改革开放;B项当时中美关系还没有正常化,1972年尼克松访华中美关系开始正常化;D项中苏关系当时还较紧张,1989年中苏关系才恢复正常化。C项当时亚非拉发展中国家壮大并支持新中国恢复在联合国的合法席位。

12.【解析】选C。漫画反映了美国对中国的外交政策的特点,一方面宣称承认一个中国,另一方面又对台军售,体现了美国外交政策的两面性,故C正确。

13.【解析】选A。本题旨在以新情境考查学生分析问题的能力。四项行动中参加“万隆会议”,提出求同存异的方针,是建国初期的外交行动,不属于新时期。

14.【解题指南】解答本题,注意观察图片反映的历史信息,寻找二者反映的共同点,排除其差异性。

【解析】选A。上海合作组织是一种新型的区域合作组织,成员是有着不同社会制度与意识形态的国家。而1979年邓小平访美,是中美关系走向正常化的重要过程,两国也是社会制度和意识形态不同,因此,两幅图片都反映不同的社会制度和意识形态的国家和平共处,A项正确。C项具有一定的迷惑性,但中美两国不是睦邻国家。

15.【解析】选B。中国积极发展与周边国家的睦邻友好关系,与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦友好合作,成立上海合作组织,它是一个以互信求安全、以互利求合作的新型区域合作组织。

【规律方法】正确认识新中国的外交政策

(1)外交政策的本质及决定因素:任何一个国家的对外政策从本质上都是国内政策的延伸,它主要受四个因素的制约,即上层建筑、民族利益、国家地位和国家实力。

(2)新中国的外交政策的目的:中国作为社会主义国家,不谋求对外扩张的霸权,特别是作为一个经济落后大国,面临改变落后面貌、实现现代化的艰巨任务,必须争取一个和平建设的国际环境,发展和一切国家的友好关系。和平共处五项原则就体现了这一点。

(3)十一届三中全会以来,中国的外交战略是对以前外交战略的继承和发展,主要表现在以下几点:

①把为中国现代化建设创造条件作为我国对外战略的首要目标,由原先的重安全走向重发展。

②坚持以国家利益为最高原则,不搞意识形态的争论。

③树立中国的和平形象,消除外国对我国发展的疑虑。

(4)新中国外交的几个特点

①始终坚持独立自主的和平外交政策是我国外交最基本的特点。

②加强与第三世界的合作是我国外交的基本立足点。

③我国外交经历了由革命型外交到国家型外交的转变。

④加强同周边国家的睦邻友好关系是我国外交的又一重要基石。

【变式备选】国家主席胡锦涛指出:中俄两国在危难时刻相互伸出援手……充分体现了中俄战略协作伙伴关系的高水平。中国重视与俄罗斯的关系最主要是因为 ( )

A.前苏联最早与中国建交

B.履行《中苏友好同盟互助条约》

C.俄罗斯是中国的邻国

D.维护中国国家利益的需要

【解析】选D。中国积极发展与周边国家的友好关系,这有利于为中国的社会主义现代化建设创造稳定的国际环境,因而符合中国国家利益的需要。A项不是理由,B项说法错误,C项不是最主要原因。

16.【解析】本题主要考查学生识记和归纳概括历史问题的能力。第(1)题结合材料信息和所学知识归纳总结即可。第(2)题注意时间的限制“50年代中期”,中国参与世界外交舞台的成就。第(3)题要分析材料二信息中的时间段与建交国家变化,增长快的原因分析与20世纪70年代中国外交形势的变化有关。第(4)题“发展趋势”概括注意曲线变化,说明问题要与中国的改革开放、国际地位、综合国力相联系。第(5)题要结合材料概括归纳。

答案:(1)原则:和平共处五项原则。其具体内容:互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处。意义:成为指导中印、中缅关系的基本原则,并逐步得到亚非各国的赞同;成为解决国与国之间问题的基本准则。

(2)成就:1954年,在日内瓦国际会议上提出建设性意见,推动了会议的进展。1955年参加亚非会议,提出“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功。

(3)20世纪70年代增长最快。主要是由于中华人民共和国在联合国合法席位得到恢复和中美、中日关系正常化的影响。

(4) 新中国成立以来与中华人民共和国建交的国家数不断增长。说明中国的综合国力和国际地位的不断提高,在国际舞台上发挥了越来越重要的作用。

(5)推行不结盟政策。

17.【解析】本题考查学生解读获取信息和归纳概括历史问题的能力。第(1)题概括材料中美国孤立、敌视中国的政策,中国的对策要结合所学知识组织答案。第(2)题分析对华政策变化要注意尼克松的观点,分析原因时要结合美苏争霸、对峙在20世纪70年代的特点、中国国际地位等组织答案。第(3)题从中国角度分析改善中美关系的原因,结合材料及所学分析带来的影响。第(4)题注意结合材料从不同角度看问题,把史学研究成果应用到分析历史问题当中。

答案:(1)美国采取了敌视中国的政策(答孤立,封锁中国等亦可给分)。中国采取了“一边倒”的方针(答倒向苏联为首的社会主义阵营也可给分)。

(2)变化:美国从敌视中国转变为谋求改善中美关系。

原因:世界多极化趋势出现;美国霸权地位严重衰落;美苏争霸中美国处于不利地位;中国国际地位的提高。

(3)因素:应对苏联的威胁。

影响:有利于改善中国国际地位;有利于解决台湾问题,实现祖国统一;有利于打破外交僵局,打开外交新局面;有利于促进中国与世界的经济、文化交往。

(4)角度:材料二中方认为是美国急于改善两国关系;材料三美方认为是中方急于改善关系。

因素:史观不同;政治立场不同;史料的挖掘和运用的程度不同等。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局