2022-2023学年部编版历史九年级下册课时训练:第11课 苏联的社会主义建设(含答案)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年部编版历史九年级下册课时训练:第11课 苏联的社会主义建设(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 517.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-12 17:44:49 | ||

图片预览

文档简介

第11课 苏联的社会主义建设

1.战时共产主义政策规定:对工业企业实行国有化、取消商品贸易。新经济政策规定:允许本国私人和外国的资本家经营中小企业与国家暂时无力兴办的企业;取消实物配给制,恢复商品贸易。这一政策转变体现了新经济政策主要“新”在 ( )

A.实行单一的公有制 B.利用资本主义恢复经济

C.允许多种经济并存,大力发展商品经济 D.社会主义向资本主义和平过渡

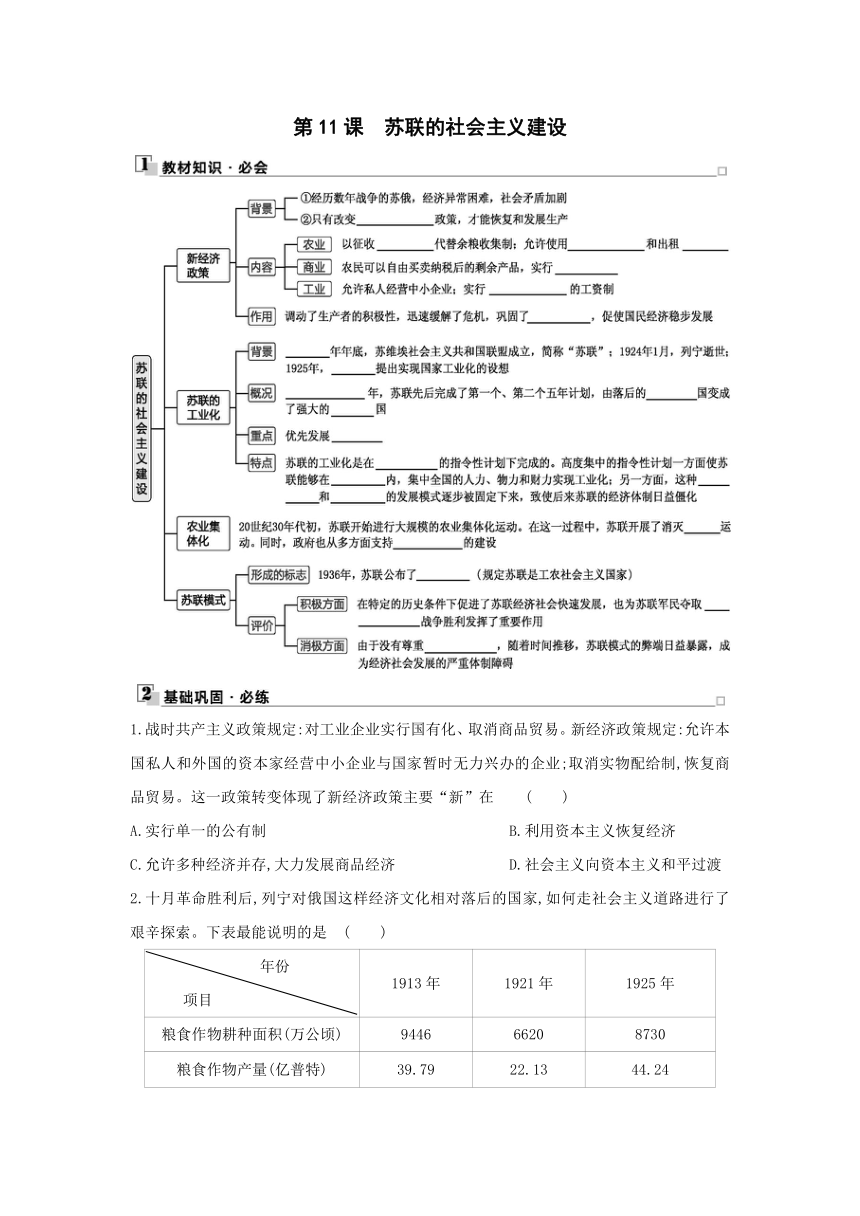

2.十月革命胜利后,列宁对俄国这样经济文化相对落后的国家,如何走社会主义道路进行了艰辛探索。下表最能说明的是 ( )

年份 项目 1913年 1921年 1925年

粮食作物耕种面积(万公顷) 9446 6620 8730

粮食作物产量(亿普特) 39.79 22.13 44.24

A.废除农奴制改革解放生产力

B.战时共产主义政策不合时宜

C.新经济政策取得良好效果

D.农业集体化促进生产发展

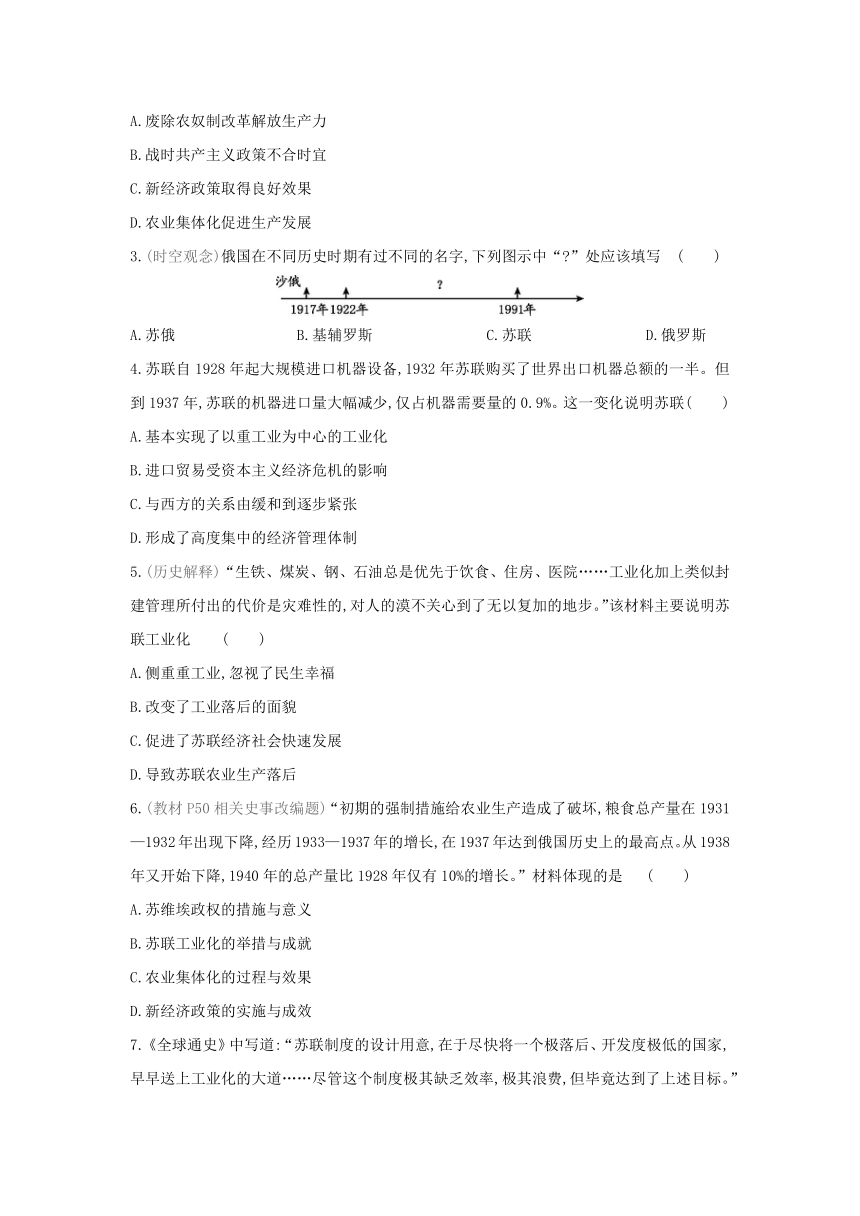

3.(时空观念)俄国在不同历史时期有过不同的名字,下列图示中“ ”处应该填写 ( )

A.苏俄 B.基辅罗斯 C.苏联 D.俄罗斯

4.苏联自1928年起大规模进口机器设备,1932年苏联购买了世界出口机器总额的一半。但到1937年,苏联的机器进口量大幅减少,仅占机器需要量的0.9%。这一变化说明苏联( )

A.基本实现了以重工业为中心的工业化

B.进口贸易受资本主义经济危机的影响

C.与西方的关系由缓和到逐步紧张

D.形成了高度集中的经济管理体制

5.(历史解释)“生铁、煤炭、钢、石油总是优先于饮食、住房、医院……工业化加上类似封建管理所付出的代价是灾难性的,对人的漠不关心到了无以复加的地步。”该材料主要说明苏联工业化 ( )

A.侧重重工业,忽视了民生幸福

B.改变了工业落后的面貌

C.促进了苏联经济社会快速发展

D.导致苏联农业生产落后

6.(教材P50相关史事改编题)“初期的强制措施给农业生产造成了破坏,粮食总产量在1931—1932年出现下降,经历1933—1937年的增长,在1937年达到俄国历史上的最高点。从1938年又开始下降,1940年的总产量比1928年仅有10%的增长。”材料体现的是 ( )

A.苏维埃政权的措施与意义

B.苏联工业化的举措与成就

C.农业集体化的过程与效果

D.新经济政策的实施与成效

7.《全球通史》中写道:“苏联制度的设计用意,在于尽快将一个极落后、开发度极低的国家,早早送上工业化的大道……尽管这个制度极其缺乏效率,极其浪费,但毕竟达到了上述目标。”该“制度”是指( )

A.战时共产主义政策

B.农业集体化运动

C.高度集中的政治经济体制

D.社会主义工业化

8.阅读材料,回答问题。

材料一 战时共产主义政策遭到人民的反抗,1921年苏俄出现了严重的经济困难。列宁再次反思,提出了新经济政策。在他和美国企业家哈默的交谈中说道:“我们最需要的是美国商人。我们真正需要的,是美国的资本和技术,用这些来使我们国家的轮子再次运转……我们希望建立一种给外国人以工商业承租权的制度,来加速我们的经济发展。它将为你们提供很好的机会。”

(1)根据材料一,指出新经济政策提出的背景,并简述材料所体现的措施。

材料二 1921年采取的新经济政策一直实行到1927年。在新经济政策的指导下,国家仍控制着经济的“最高指挥权”,保持基本生产企业的国有制,与此同时,也允许大量为谋取个人利益的私人贸易存在。基本问题是要恢复城乡之间的贸易……新经济政策的实施,使战争和革命带来的严重破坏得到恢复。

——摘编自[美]R.R.帕尔默《现代世界史》

(2)根据材料二,概括新经济政策的特点。并结合所学知识,对新经济政策作简要的评价。

材料三 1928—1937年间,苏联建成6000多个大企业,建立了拖拉机、汽车、飞机制造以及化工、电力等部门;到1940年,工业总产值比1913年增加六倍多,超过法、英、德,跃居欧洲第一位、世界第二位……但粮食产量从1925—1927年间平均每年的7527万吨,降至“二五”计划期间的7290万吨……轻工业产值虽然1940年比1913年增加了3.6倍,但同期的重工业却增长了12.4倍。

——摘编自《世界通史·现代卷》

(3)据材料三并结合所学知识,概括苏联社会主义建设取得的成就,并分析原因。

(4)综合以上材料,你从苏俄(联)的社会主义建设中得到什么启示

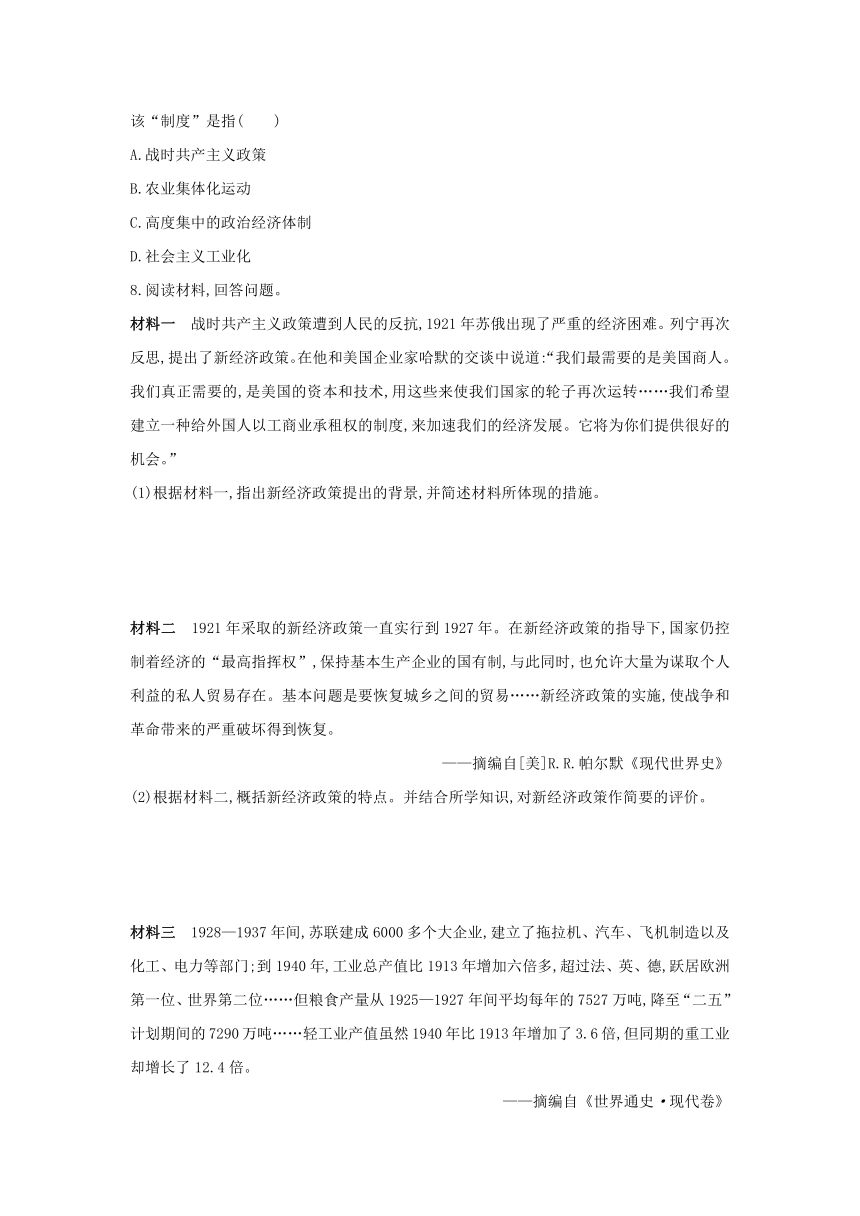

1.下面是《20世纪20年代后期苏联经济发展状况表(部分)》,它可以用来探讨 ( )

时间 经济发展状况

1926年 政府加强对价格的控制,农产品收购价格比上一年降低6%,粮食收购价格降低20%~25%,农民不满情绪增长,粮食供应困难

1927年 政府决定降低工业品价格,工业品供不应求。农民有钱买不到商品,不满情绪依然。联共(布)第十五次代表大会决定,党在农村中的基本任务是改造小农经济

1928年 粮食收购危机出现,政府强迫富裕农民把多余粮食卖给国家,否则执行刑法第107条,即没收粮食和农业机器,并判处徒刑。国家收购的粮食数量迅速上升

A.世界性经济危机对苏联经济的影响

B.苏联计划经济体制确立的过程和意义

C.农业集体化与工业化建设关系

D.苏联政府停止新经济政策的重要原因

2.十月革命后,苏俄实行余粮收集制;1921年,决定由固定的粮食税代替余粮收集制;20世纪30年代,苏联推行农业集体化运动,把分散的农民组织到集体农庄里。这些政策都 ( )

A.调动广大农民的生产积极性

B.体现国家高度重视农业生产

C.在一定时期发挥过积极作用

D.在制定的时候存在随意性倾向

3.下面是1928—1940年苏联主要产品产量对比表,对此表解读合理的是 ( )

1928年 1940年 增幅

钢(万吨) 430 1830 326%

煤炭(万吨) 3550 16600 368%

棉织物(亿米) 26.78 39.54 48%

谷物(万吨) 7300 9500 30%

A.人民生活水平提高缓慢

B.苏联经济恢复到战前水平

C.农业生产陷入停滞倒退

D.计划经济阻碍了经济发展

4.阅读材料,回答问题。

材料 内战的结束意味着不再需要“战时共产主义”这种权宜制度。于是它立即被摒弃了。农民们拿起了武器,反对无偿的征收。与此同时,这个国家的经济已陷于瘫痪状态,这主要是由于1914年至1921年间的接连不断的战争……注重实际的列宁认识到让步是不可避免的,因而于1921年采取了“新经济政策”,这一政策允许局部地恢复资本主义。……对列宁来说,新经济政策并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时的退却,“后退一步为的是前进两步”。新经济政策成功地应付了数年战争留下的直接危机。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

阅读以上材料,提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确且围绕主题、体现材料中心,史论结合,逻辑清晰)

第11课 苏联的社会主义建设

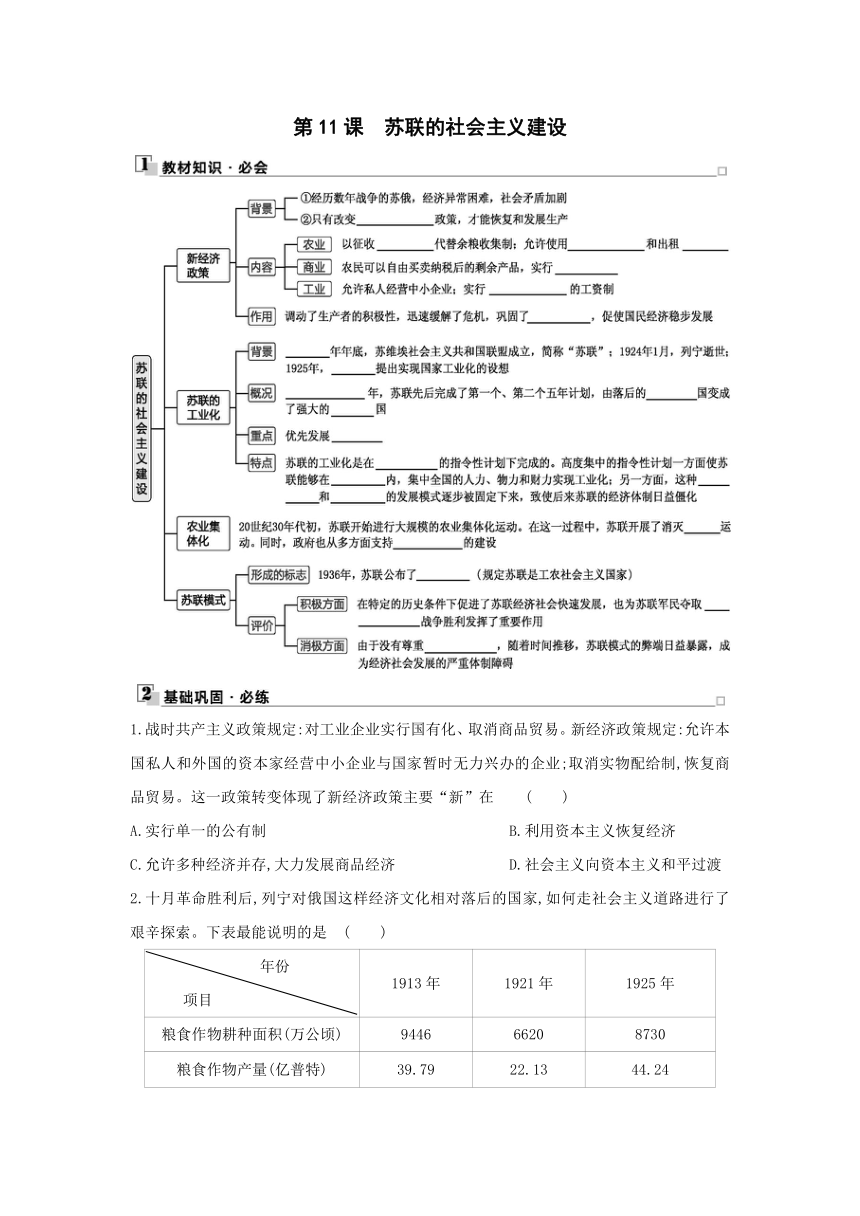

【教材知识】

战时共产主义 粮食税 雇佣劳动力 土地 自由贸易 按劳取酬 工农联盟 1922

斯大林 1928—1937 农业 工业 重工业 高度集中 短时期 排斥市场 商品经济 富农 集体农庄 新宪法 反法西斯 经济规律

【基础巩固】

1.C 三年国内战争结束后,苏俄经济异常困难,社会矛盾加剧。因此,新经济政策的实施是顺应形势的需要。苏俄新经济政策是在政府控制一切涉及国家经济命脉的重要厂矿企业的前提下,允许多种经济并存,大力发展商品经济,促进国民经济的恢复和发展,逐步过渡到社会主义阶段。故选C项。

2.C 本题考查新经济政策的作用。从表中的信息可知,从1913年到1925年,苏俄(联)粮食产量先降后升。结合所学知识可知,十月革命后,苏俄经历了多年的战争,经济异常困难,为此列宁开始实行新经济政策,促进国民经济的恢复和发展,故选C。

3.C 本题考查苏联的成立。从图中的信息,结合所学知识可知,1922年苏联成立,1991年苏联解体,故选C。

4.A 本题考查苏联工业化。从题干中的信息可知,苏联的机器进口比例下降,说明苏联的工业生产能力得到大幅提升。结合所学知识可知,经过两个五年计划,苏联从农业国变为工业国,基本上实现了以重工业为中心的工业化,故选A。

5.A 本题考查苏联工业化的弊端。从题干中“生铁……优先于饮食……对人的漠不关心”等信息可知,苏联工业化过程中优先发展重工业,导致轻工业及农业发展缓慢,忽视了对民生的关注,故选A。

6.C 本题考查苏联农业集体化。从题干中的“初期的强制措施给农业生产造成了破坏……1940年的总产量比1928年仅有10%的增长”等信息,结合所学知识可知,苏联农业集体化过程中,政府从多方面支持集体农庄的建设,因此苏联农业产量得到增长,但是在这一过程中,农民的利益受到严重损害,致使苏联农业生产长期停滞,故选C。

7.C 本题考查苏联模式。从题干中“送上工业化的大道……尽快将一个极落后……缺乏效率”等信息,结合所学知识可知,题干所述的是苏联模式的利弊,苏联模式最大的特点是高度集中的政治经济体制,故选C。

8.(1)背景:苏联经济发展困难,社会矛盾加剧。措施:允许多种经济并存,积极引进外资。

(2)特点:计划和市场并存,国有经济占主体(或国家掌握经济命脉)。评价:新经济政策调动了生产者的积极性,迅速缓解了危机,巩固了工农联盟,促使国民经济稳步发展。

(3)成就:苏联由落后的农业国变成了强大的工业国;工业总产值跃居欧洲第一位、世界第二位。

原因:苏联进行了社会主义工业化建设;先后完成两个五年计划;形成了苏联模式。

(4)制定经济政策要依据国情,从实际出发(经济政策要随着社会发展适时调整);积极引进和吸收国外先进技术和资金;经济发展中农、轻、重要协调发展;关注民生,提高人民生活水平。

【思维进阶】

1.D 材料主要研究的是苏联经济发展中面临的城乡关系矛盾问题,苏联政府最终采用行政命令和计划方式处理这一矛盾并放弃了新经济政策,故D项正确;世界经济大危机爆发于1929年,与材料时间不符,故A项错误;材料信息可以用来研究苏联计划经济体制确立的过程,但不能说明苏联计划经济体制确立的意义,故B项错误;20世纪30年代初,苏联开始进行大规模的农业集体化运动,故C项错误。

2.C 依据材料并结合所学可知,余粮收集制为战时提供了物质需要;固定的粮食税减轻了农民的负担,调动了农民的生产积极性,促进了农业的发展;农业集体化运动为苏联工业化提供了资金和原料。由此可知,这些政策都在一定时期发挥过积极作用,C项正确。

3.A 本题考查苏联模式的弊端。从表中的数据可知,苏联的钢及煤炭产量均大幅度增长,与其相比,棉织物、谷物增长很少,这说明苏联优先发展重工业,导致轻工业、农业发展相对缓慢,国民经济比例严重失调,人民生活水平提高缓慢,故选A。

4.观点:适宜的经济政策才能推动社会发展的进程。

论述:为了克服三年国内战争引起的政治经济危机,列宁从苏俄国情出发,制定新经济政策,迅速缓解了危机,巩固了政权;1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包干到户,自负盈亏,随后家庭联产承包责任制逐步在全国推开,激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放。由此可见,只有符合国情的经济政策,才能实现社会的发展与进步。

1.战时共产主义政策规定:对工业企业实行国有化、取消商品贸易。新经济政策规定:允许本国私人和外国的资本家经营中小企业与国家暂时无力兴办的企业;取消实物配给制,恢复商品贸易。这一政策转变体现了新经济政策主要“新”在 ( )

A.实行单一的公有制 B.利用资本主义恢复经济

C.允许多种经济并存,大力发展商品经济 D.社会主义向资本主义和平过渡

2.十月革命胜利后,列宁对俄国这样经济文化相对落后的国家,如何走社会主义道路进行了艰辛探索。下表最能说明的是 ( )

年份 项目 1913年 1921年 1925年

粮食作物耕种面积(万公顷) 9446 6620 8730

粮食作物产量(亿普特) 39.79 22.13 44.24

A.废除农奴制改革解放生产力

B.战时共产主义政策不合时宜

C.新经济政策取得良好效果

D.农业集体化促进生产发展

3.(时空观念)俄国在不同历史时期有过不同的名字,下列图示中“ ”处应该填写 ( )

A.苏俄 B.基辅罗斯 C.苏联 D.俄罗斯

4.苏联自1928年起大规模进口机器设备,1932年苏联购买了世界出口机器总额的一半。但到1937年,苏联的机器进口量大幅减少,仅占机器需要量的0.9%。这一变化说明苏联( )

A.基本实现了以重工业为中心的工业化

B.进口贸易受资本主义经济危机的影响

C.与西方的关系由缓和到逐步紧张

D.形成了高度集中的经济管理体制

5.(历史解释)“生铁、煤炭、钢、石油总是优先于饮食、住房、医院……工业化加上类似封建管理所付出的代价是灾难性的,对人的漠不关心到了无以复加的地步。”该材料主要说明苏联工业化 ( )

A.侧重重工业,忽视了民生幸福

B.改变了工业落后的面貌

C.促进了苏联经济社会快速发展

D.导致苏联农业生产落后

6.(教材P50相关史事改编题)“初期的强制措施给农业生产造成了破坏,粮食总产量在1931—1932年出现下降,经历1933—1937年的增长,在1937年达到俄国历史上的最高点。从1938年又开始下降,1940年的总产量比1928年仅有10%的增长。”材料体现的是 ( )

A.苏维埃政权的措施与意义

B.苏联工业化的举措与成就

C.农业集体化的过程与效果

D.新经济政策的实施与成效

7.《全球通史》中写道:“苏联制度的设计用意,在于尽快将一个极落后、开发度极低的国家,早早送上工业化的大道……尽管这个制度极其缺乏效率,极其浪费,但毕竟达到了上述目标。”该“制度”是指( )

A.战时共产主义政策

B.农业集体化运动

C.高度集中的政治经济体制

D.社会主义工业化

8.阅读材料,回答问题。

材料一 战时共产主义政策遭到人民的反抗,1921年苏俄出现了严重的经济困难。列宁再次反思,提出了新经济政策。在他和美国企业家哈默的交谈中说道:“我们最需要的是美国商人。我们真正需要的,是美国的资本和技术,用这些来使我们国家的轮子再次运转……我们希望建立一种给外国人以工商业承租权的制度,来加速我们的经济发展。它将为你们提供很好的机会。”

(1)根据材料一,指出新经济政策提出的背景,并简述材料所体现的措施。

材料二 1921年采取的新经济政策一直实行到1927年。在新经济政策的指导下,国家仍控制着经济的“最高指挥权”,保持基本生产企业的国有制,与此同时,也允许大量为谋取个人利益的私人贸易存在。基本问题是要恢复城乡之间的贸易……新经济政策的实施,使战争和革命带来的严重破坏得到恢复。

——摘编自[美]R.R.帕尔默《现代世界史》

(2)根据材料二,概括新经济政策的特点。并结合所学知识,对新经济政策作简要的评价。

材料三 1928—1937年间,苏联建成6000多个大企业,建立了拖拉机、汽车、飞机制造以及化工、电力等部门;到1940年,工业总产值比1913年增加六倍多,超过法、英、德,跃居欧洲第一位、世界第二位……但粮食产量从1925—1927年间平均每年的7527万吨,降至“二五”计划期间的7290万吨……轻工业产值虽然1940年比1913年增加了3.6倍,但同期的重工业却增长了12.4倍。

——摘编自《世界通史·现代卷》

(3)据材料三并结合所学知识,概括苏联社会主义建设取得的成就,并分析原因。

(4)综合以上材料,你从苏俄(联)的社会主义建设中得到什么启示

1.下面是《20世纪20年代后期苏联经济发展状况表(部分)》,它可以用来探讨 ( )

时间 经济发展状况

1926年 政府加强对价格的控制,农产品收购价格比上一年降低6%,粮食收购价格降低20%~25%,农民不满情绪增长,粮食供应困难

1927年 政府决定降低工业品价格,工业品供不应求。农民有钱买不到商品,不满情绪依然。联共(布)第十五次代表大会决定,党在农村中的基本任务是改造小农经济

1928年 粮食收购危机出现,政府强迫富裕农民把多余粮食卖给国家,否则执行刑法第107条,即没收粮食和农业机器,并判处徒刑。国家收购的粮食数量迅速上升

A.世界性经济危机对苏联经济的影响

B.苏联计划经济体制确立的过程和意义

C.农业集体化与工业化建设关系

D.苏联政府停止新经济政策的重要原因

2.十月革命后,苏俄实行余粮收集制;1921年,决定由固定的粮食税代替余粮收集制;20世纪30年代,苏联推行农业集体化运动,把分散的农民组织到集体农庄里。这些政策都 ( )

A.调动广大农民的生产积极性

B.体现国家高度重视农业生产

C.在一定时期发挥过积极作用

D.在制定的时候存在随意性倾向

3.下面是1928—1940年苏联主要产品产量对比表,对此表解读合理的是 ( )

1928年 1940年 增幅

钢(万吨) 430 1830 326%

煤炭(万吨) 3550 16600 368%

棉织物(亿米) 26.78 39.54 48%

谷物(万吨) 7300 9500 30%

A.人民生活水平提高缓慢

B.苏联经济恢复到战前水平

C.农业生产陷入停滞倒退

D.计划经济阻碍了经济发展

4.阅读材料,回答问题。

材料 内战的结束意味着不再需要“战时共产主义”这种权宜制度。于是它立即被摒弃了。农民们拿起了武器,反对无偿的征收。与此同时,这个国家的经济已陷于瘫痪状态,这主要是由于1914年至1921年间的接连不断的战争……注重实际的列宁认识到让步是不可避免的,因而于1921年采取了“新经济政策”,这一政策允许局部地恢复资本主义。……对列宁来说,新经济政策并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时的退却,“后退一步为的是前进两步”。新经济政策成功地应付了数年战争留下的直接危机。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

阅读以上材料,提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确且围绕主题、体现材料中心,史论结合,逻辑清晰)

第11课 苏联的社会主义建设

【教材知识】

战时共产主义 粮食税 雇佣劳动力 土地 自由贸易 按劳取酬 工农联盟 1922

斯大林 1928—1937 农业 工业 重工业 高度集中 短时期 排斥市场 商品经济 富农 集体农庄 新宪法 反法西斯 经济规律

【基础巩固】

1.C 三年国内战争结束后,苏俄经济异常困难,社会矛盾加剧。因此,新经济政策的实施是顺应形势的需要。苏俄新经济政策是在政府控制一切涉及国家经济命脉的重要厂矿企业的前提下,允许多种经济并存,大力发展商品经济,促进国民经济的恢复和发展,逐步过渡到社会主义阶段。故选C项。

2.C 本题考查新经济政策的作用。从表中的信息可知,从1913年到1925年,苏俄(联)粮食产量先降后升。结合所学知识可知,十月革命后,苏俄经历了多年的战争,经济异常困难,为此列宁开始实行新经济政策,促进国民经济的恢复和发展,故选C。

3.C 本题考查苏联的成立。从图中的信息,结合所学知识可知,1922年苏联成立,1991年苏联解体,故选C。

4.A 本题考查苏联工业化。从题干中的信息可知,苏联的机器进口比例下降,说明苏联的工业生产能力得到大幅提升。结合所学知识可知,经过两个五年计划,苏联从农业国变为工业国,基本上实现了以重工业为中心的工业化,故选A。

5.A 本题考查苏联工业化的弊端。从题干中“生铁……优先于饮食……对人的漠不关心”等信息可知,苏联工业化过程中优先发展重工业,导致轻工业及农业发展缓慢,忽视了对民生的关注,故选A。

6.C 本题考查苏联农业集体化。从题干中的“初期的强制措施给农业生产造成了破坏……1940年的总产量比1928年仅有10%的增长”等信息,结合所学知识可知,苏联农业集体化过程中,政府从多方面支持集体农庄的建设,因此苏联农业产量得到增长,但是在这一过程中,农民的利益受到严重损害,致使苏联农业生产长期停滞,故选C。

7.C 本题考查苏联模式。从题干中“送上工业化的大道……尽快将一个极落后……缺乏效率”等信息,结合所学知识可知,题干所述的是苏联模式的利弊,苏联模式最大的特点是高度集中的政治经济体制,故选C。

8.(1)背景:苏联经济发展困难,社会矛盾加剧。措施:允许多种经济并存,积极引进外资。

(2)特点:计划和市场并存,国有经济占主体(或国家掌握经济命脉)。评价:新经济政策调动了生产者的积极性,迅速缓解了危机,巩固了工农联盟,促使国民经济稳步发展。

(3)成就:苏联由落后的农业国变成了强大的工业国;工业总产值跃居欧洲第一位、世界第二位。

原因:苏联进行了社会主义工业化建设;先后完成两个五年计划;形成了苏联模式。

(4)制定经济政策要依据国情,从实际出发(经济政策要随着社会发展适时调整);积极引进和吸收国外先进技术和资金;经济发展中农、轻、重要协调发展;关注民生,提高人民生活水平。

【思维进阶】

1.D 材料主要研究的是苏联经济发展中面临的城乡关系矛盾问题,苏联政府最终采用行政命令和计划方式处理这一矛盾并放弃了新经济政策,故D项正确;世界经济大危机爆发于1929年,与材料时间不符,故A项错误;材料信息可以用来研究苏联计划经济体制确立的过程,但不能说明苏联计划经济体制确立的意义,故B项错误;20世纪30年代初,苏联开始进行大规模的农业集体化运动,故C项错误。

2.C 依据材料并结合所学可知,余粮收集制为战时提供了物质需要;固定的粮食税减轻了农民的负担,调动了农民的生产积极性,促进了农业的发展;农业集体化运动为苏联工业化提供了资金和原料。由此可知,这些政策都在一定时期发挥过积极作用,C项正确。

3.A 本题考查苏联模式的弊端。从表中的数据可知,苏联的钢及煤炭产量均大幅度增长,与其相比,棉织物、谷物增长很少,这说明苏联优先发展重工业,导致轻工业、农业发展相对缓慢,国民经济比例严重失调,人民生活水平提高缓慢,故选A。

4.观点:适宜的经济政策才能推动社会发展的进程。

论述:为了克服三年国内战争引起的政治经济危机,列宁从苏俄国情出发,制定新经济政策,迅速缓解了危机,巩固了政权;1978年,安徽凤阳小岗村农民实行分田包干到户,自负盈亏,随后家庭联产承包责任制逐步在全国推开,激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放。由此可见,只有符合国情的经济政策,才能实现社会的发展与进步。

同课章节目录

- 第一单元 殖民地人民的反抗与资本主义制度的扩展

- 第1课 殖民地人民的反抗斗争

- 第2课 俄国的改革

- 第3课 美国内战

- 第4课 日本明治维新

- 第二单元 第二次工业革命和近代科学文化

- 第5课 第二次工业革命

- 第6课 工业化国家的社会变化

- 第7课 近代科学与文化

- 第三单元 第一次世界大战和战后初期的世界

- 第8课 第一次世界大战

- 第9课 列宁与十月革命

- 第10课 《凡尔赛条约》和《九国公约》

- 第11课 苏联的社会主义建设

- 第12课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第四单元 经济大危机和第二次世界大战

- 第13课 罗斯福新政

- 第14课 法西斯国家的侵略扩张

- 第15课 第二次世界大战

- 第五单元 二战后的世界变化

- 第16课 冷战

- 第17课 二战后资本主义的新变化

- 第18课 社会主义的发展与挫折

- 第19课 亚非拉国家的新发展

- 第六单元 走向和平发展的世界

- 第20课 联合国与世界贸易组织

- 第21课 冷战后的世界格局

- 第22课 不断发展的现代社会

- 第23课 活动课:时事溯源