10-1《劝学》复习课件(共28张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 10-1《劝学》复习课件(共28张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 102.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-13 07:40:58 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

《劝学》

复习课

古今异义

1、君子曰:学不可以已

古义:有学问有修养的人 今义:人格高尚的人

2、輮以为轮

古义:介词“以”+动词“为”,把……做成 今义:认为

3、故木受绳则直

古义:墨线 今义:泛指绳索

4、金就砺则利

古义:文中指金属制成的刀剑等 今义:黄金

5、君子博学而日参省乎己

古义:广泛地学习 今义:学问广博精深

6、蚓无爪牙之利

古义:爪子和牙齿 今义:走狗、帮凶

通假字

1、木直中绳,輮以为轮 輮,通“煣”,使弯曲

2、虽有槁暴,不复挺者 有,通“又”;暴,“曝”,晒

3、知明而行无过矣 知,通“智”,智慧

4、君子生非异也 生,通“性”,资质、禀赋

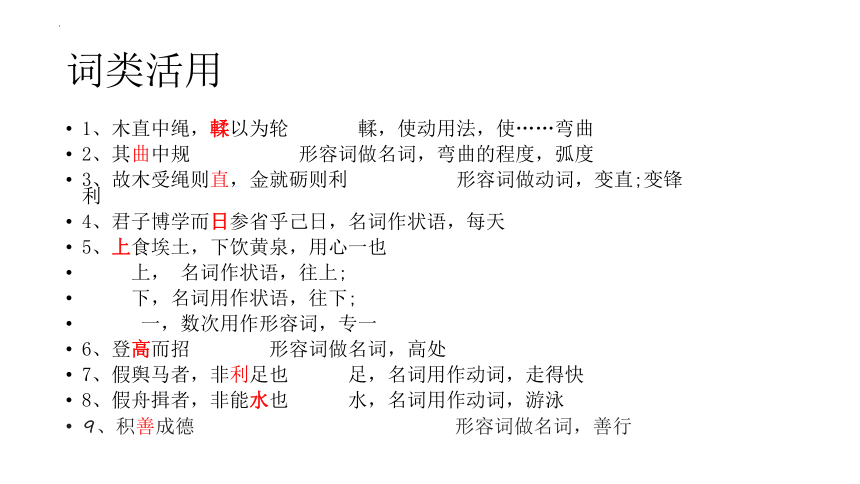

词类活用

1、木直中绳,輮以为轮 輮,使动用法,使……弯曲

2、其曲中规 形容词做名词,弯曲的程度,弧度

3、故木受绳则直,金就砺则利 形容词做动词,变直;变锋利

4、君子博学而日参省乎己日,名词作状语,每天

5、上食埃土,下饮黄泉,用心一也

上, 名词作状语,往上;

下,名词用作状语,往下;

一,数次用作形容词,专一

6、登高而招 形容词做名词,高处

7、假舆马者,非利足也 足,名词用作动词,走得快

8、假舟揖者,非能水也 水,名词用作动词,游泳

9、积善成德 形容词做名词,善行

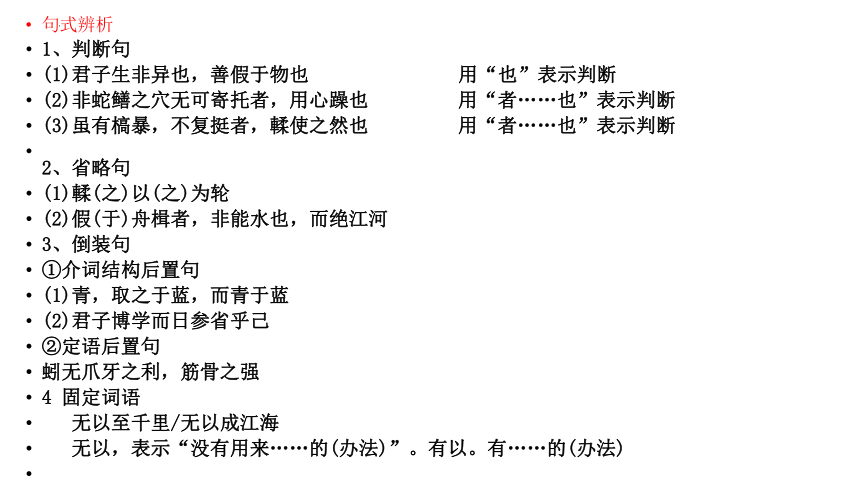

句式辨析

1、判断句

(1)君子生非异也,善假于物也 用“也”表示判断

(2)非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也 用“者……也”表示判断

(3)虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也 用“者……也”表示判断

2、省略句

(1)輮(之)以(之)为轮

(2)假(于)舟楫者,非能水也,而绝江河

3、倒装句

①介词结构后置句

(1)青,取之于蓝,而青于蓝

(2)君子博学而日参省乎己

②定语后置句

蚓无爪牙之利,筋骨之强

4 固定词语

无以至千里/无以成江海

无以,表示“没有用来……的(办法)”。有以。有……的(办法)

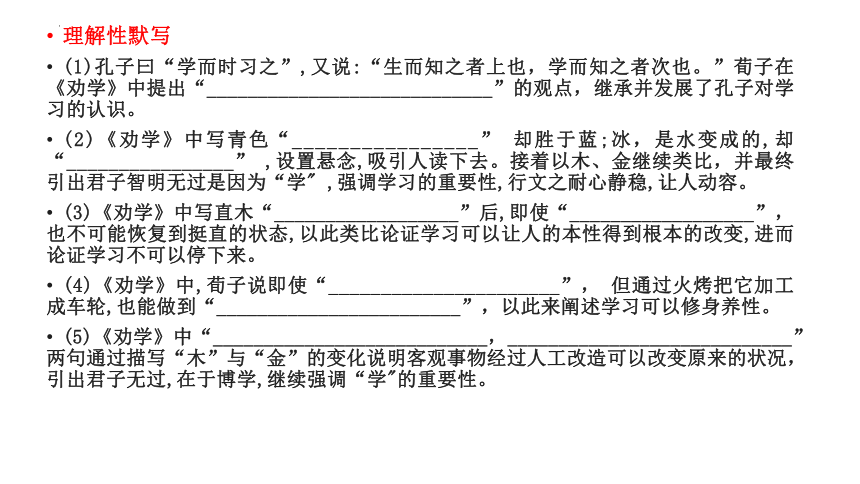

理解性默写

(1)孔子曰“学而时习之”,又说:“生而知之者上也,学而知之者次也。”荀子在《劝学》中提出“____________________________”的观点,继承并发展了孔子对学习的认识。

(2)《劝学》中写青色“________________” 却胜于蓝;冰,是水变成的,却“________________” ,设置悬念,吸引人读下去。接着以木、金继续类比,并最终引出君子智明无过是因为“学" ,强调学习的重要性,行文之耐心静稳,让人动容。

(3)《劝学》中写直木“__________________”后,即使“__________________”,也不可能恢复到挺直的状态,以此类比论证学习可以让人的本性得到根本的改变,进而论证学习不可以停下来。

(4)《劝学》中,荀子说即使“______________________”, 但通过火烤把它加工成车轮,也能做到“________________________”,以此来阐述学习可以修身养性。

(5)《劝学》中“___________________________,____________________________”两句通过描写“木”与“金”的变化说明客观事物经过人工改造可以改变原来的状况,引出君子无过,在于博学,继续强调“学"的重要性。

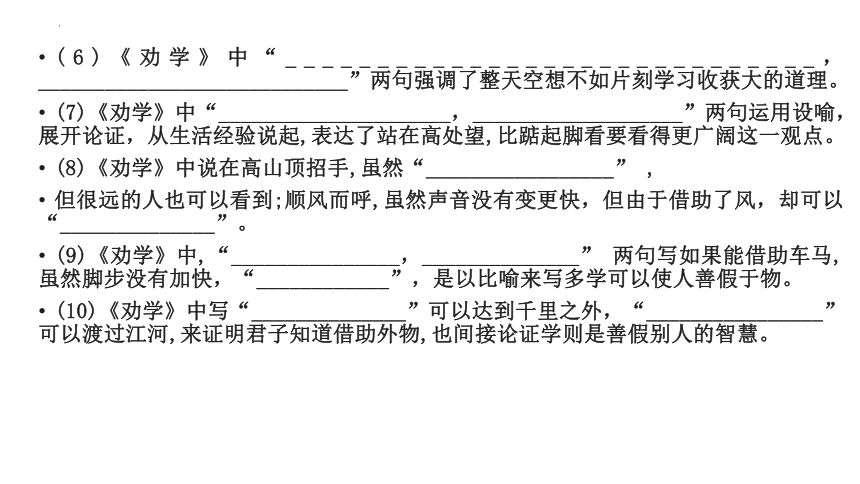

(6)《劝学》中“_____________________________,____________________________”两句强调了整天空想不如片刻学习收获大的道理。

(7)《劝学》中“_____________________,___________________”两句运用设喻,展开论证,从生活经验说起,表达了站在高处望,比踮起脚看要看得更广阔这一观点。

(8)《劝学》中说在高山顶招手,虽然“_________________” ,

但很远的人也可以看到;顺风而呼,虽然声音没有变更快,但由于借助了风,却可以“______________”。

(9)《劝学》中,“_______________,______________” 两句写如果能借助车马,虽然脚步没有加快,“____________”,是以比喻来写多学可以使人善假于物。

(10)《劝学》中写“______________”可以达到千里之外,“________________”可以渡过江河,来证明君子知道借助外物,也间接论证学则是善假别人的智慧。

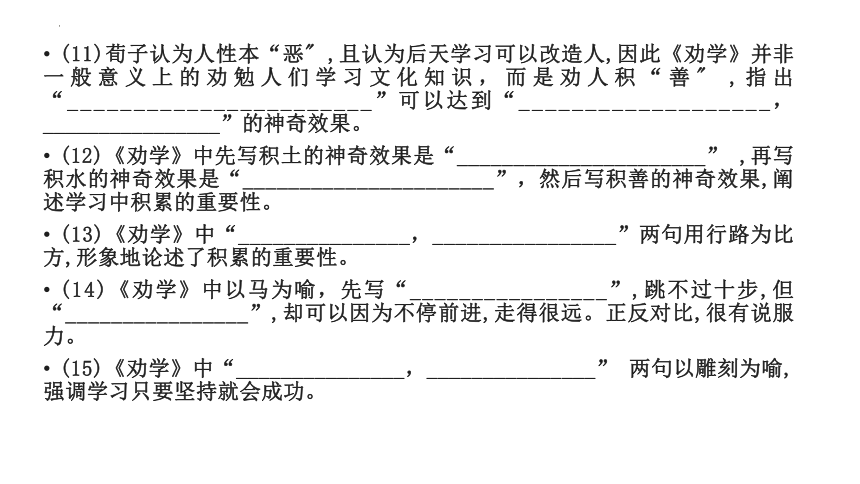

(11)荀子认为人性本“恶" ,且认为后天学习可以改造人,因此《劝学》并非一般意义上的劝勉人们学习文化知识,而是劝人积“善" ,指出“_______________________”可以达到“___________________,________________”的神奇效果。

(12)《劝学》中先写积土的神奇效果是“______________________” ,再写积水的神奇效果是“______________________”,然后写积善的神奇效果,阐述学习中积累的重要性。

(13)《劝学》中“_______________,________________”两句用行路为比方,形象地论述了积累的重要性。

(14)《劝学》中以马为喻,先写“________________”,跳不过十步,但“________________”,却可以因为不停前进,走得很远。正反对比,很有说服力。

(15)《劝学》中“_______________,_______________” 两句以雕刻为喻,强调学习只要坚持就会成功。

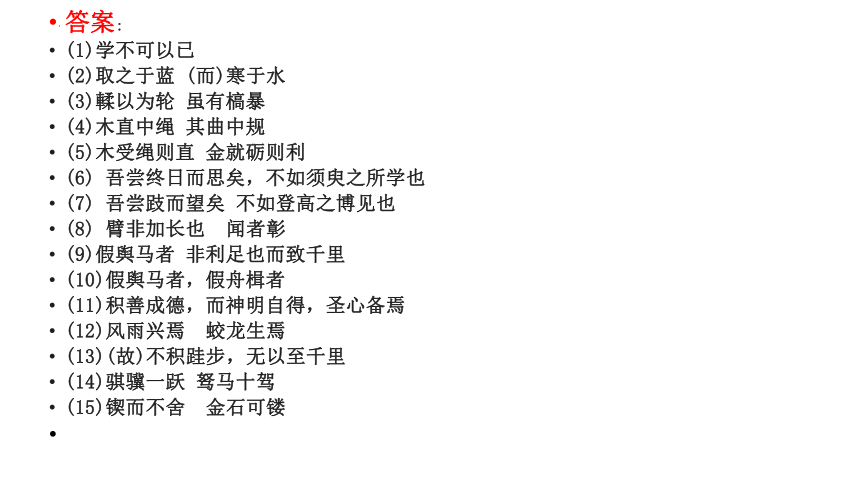

答案:

(1)学不可以已

(2)取之于蓝 (而)寒于水

(3)輮以为轮 虽有槁暴

(4)木直中绳 其曲中规

(5)木受绳则直 金就砺则利

(6) 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

(7) 吾尝跂而望矣 不如登高之博见也

(8) 臂非加长也 闻者彰

(9)假舆马者 非利足也而致千里

(10)假舆马者,假舟楫者

(11)积善成德,而神明自得,圣心备焉

(12)风雨兴焉 蛟龙生焉

(13)(故)不积跬步,无以至千里

(14)骐骥一跃 驽马十驾

(15)锲而不舍 金石可镂

相关练习

1.下列各句中没有通假字的一项是( )

A.则知明而行无过矣 B.虽有槁暴不复挺者

C.君子博学而日参省乎己 D.君子生非异也

答案 C

2.下列句中加点的词语解释正确的一项是( )

A.輮使之然也(弯曲) 其曲中规(合乎) 砺(磨刀石)

B.假舟楫(借助、利用) 声非加疾(快) 劝学(勉励,鼓励)

C.绝江河(渡) 驽马十驾(劣马) 生非异也(通“性”,资质、禀赋)

D.金石可镂(雕刻) 圣心备焉(完备) 风雨兴焉(起)

答案C(A项中“輮”意为:使……弯曲;B项中“疾”意为:强;D项中

“备”意为:具备。)

3.选出与“筋骨之强”中的“强”意义相同的一项( )

A. 秦贪,负其强,以空言求璧 B.学未有达,强以为知

C.策勋十二转,赏赐百千强 D.人强马壮

答案 D

4.从词类活用的角度看,下列加点的词用法不同于它三项的是( )

A.君子博学而日参省乎己 B.假舟楫者,非能水也,而绝江河

C.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土

D.箕畚运于渤海之尾

答案 B

5.下列选项中加点词的古今意义相同的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己

B.故不积跬步,无以至千里

C.非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也

D.蚯无爪牙之利,筋骨之强

答案 B

6.找出与“蚯无爪牙之利,筋骨之强”的句式相同的一项是( )

A. 微斯人,吾谁与归 B.青,取之于蓝,而青于蓝

C. 马之千里者,一食或尽粟一石 D.我孰与城北徐公美?

答案 C

7.对下列各句中加点的词语解释不正确的一项是( )

A.輮以为轮,其曲中规 中:合乎

B.金就砺则利 就:靠近

C.非能水也,而绝江河 绝:断绝

D.非利足也,而致千里 致:达到

答案 C

8.下列各句中没有通假字的一项是( )

A.虽有槁暴,不复挺者 B.君子生非异也,善假于物也

C.则知明而行无过矣 D.声非加疾也,而闻者彰

答案 D

9.下列各句中加点字与例句中的“水”用法相同的一项是( )

例:假舟楫者,非能水也,而绝江河

A.一狼洞其中 B.箕畚运于渤海之尾

C.春风又绿江南岸 D.渔人甚异之

答案 A

10.下列各句句式特点与“蚓无爪牙之利,筋骨之强”相同的一项是( )

A.童寄者,郴州荛牧儿也 B.马之千里者,一食或尽粟一石

C.其印为予群众所得 D.子何恃而往

答案 B

11.对下列句中加点的词的解释错误的一项是( )

A.假舆马者,非利足也 利:对……有利

B.不积小流,无以成江海。 无以:没有用来……的(办法)

C.假舟楫者,非能水也 水:游水,游泳

D.上食埃土,下饮黄泉,用心一也 一:专一

答案A

12.下列句中加点的虚词意义和用法相同的一项是( )

A.君子生非异也,善假于物也 青,取之于蓝,而青于蓝

B.假舟楫者,非能水也 虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也

C.知明而行无过矣 积善成德,而神明自得,圣心备焉

D.积土成山,风雨兴焉 积水成渊,蛟龙生焉

答案 D

课外文言文训练

皇甫谧耽学

皇甫谧字士安,安定朝那人也。出后叔父,徙居新安。年二十,不好学,游荡无度,或以为痴。尝得瓜果,辄进所后叔母任氏。任氏曰:“《孝经》云:‘三牲之养,犹为不孝。’汝今年余二十,目不存教,心不入道,无以慰我。”因叹曰:“昔孟母三徙以成仁;曾父烹豕以存教。岂我居不卜邻,教有所缺,何尔鲁钝之甚也!修身笃学,自汝得之,于我何有!”因对之流涕。谧乃感激,就乡人席坦受书,勤力不怠。居贫,躬自稼穑,带经而农。遂博综典籍百家之言。沉静寡欲,始有高尚之志,以著述为务。后得风痹疾,犹手不辍卷。

或劝谧修名广交。谧以为:“居田里之中亦可以乐尧舜之道,何必崇接世利,事官鞅掌,然后为名乎?”遂不仕。耽玩典籍,忘寝与食,时人谓之“书淫”。或有箴其过笃将损耗精神谧曰朝闻道夕死可矣况命之修短分定悬天乎!

城阳太守梁柳,谧从姑子也。当之官,人劝谧饯之。谧曰:“柳为布衣时过吾,吾送柳不出门,食不过盐菜。贫者不以酒肉为礼,今作郡而送之,是贵城阳太守而贱梁柳,岂中古人之道?是非吾心所安也。”

时魏郡召上计掾,举孝廉。景元初,相国辟,皆不行。其后武帝频下诏敦逼不已,谧上疏自陈,辞切言至,遂见听许。自表就帝借书,帝送一车书与之。太康三年卒,时年六十八。所著甚多,并重于世。(节选自《晋书·皇甫谧传》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.或有箴其过笃/将损耗精神/谧曰/朝闻道/夕死可矣/况命之修短/分定悬天乎

B.或有箴/其过笃将/损耗精神/谧曰/朝闻道夕/死可矣/况命之修/短分定悬天乎

C.或有箴其过/笃将损耗精/神谧曰/朝闻/道夕死/可矣/况命之修短/分定悬天乎

D.或有箴其过笃/将损耗精神/谧曰/朝闻/道夕死可矣/况命之修短/分定悬天乎

【答案】A 解析:“将”为用于句首的副词,其前应断开。“曰”提示下文是引用说的话,其后应断开。“朝闻道”与“夕死可”对举,其间应断开。“矣”为句末语气词,其后应断开。“命之修短”为主谓短语作主语,其后应断开。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.《孝经》,以孝为中心,比较集中地阐述了儒家的伦理思想。它肯定孝是上天所定的规范,指出孝是诸德之本,认为“人之行,莫大于孝”,国君可以用孝治理国家,臣民能够用孝立身理家。

B.孟母三徙,孟尝君之母为教育好幼小的孟尝君,曾为选择环境搬家三次,终于把孟尝君培养成为一代大儒。后遂以此写慈母希望子女成才,选择良好的教育环境,教育有方。

C.“布衣”指平民百姓的最普通的廉价衣服,借指平民。

D.“辟”指帝王召见并授予官职,类似的词语还有“征”“召”“引”“除”等。

【答案】B 解析:“孟母三徙”中的“孟”指的是孟子。

3.下列各项中不符合原文意思的一项是( )

A.皇甫谧是安定朝那人,后随父亲迁居新安。到二十岁还不好好学习,终日无节制地游荡。

B.皇甫谧能够听从教导,痛改前非,奋发图强,好学不怠。

C.皇甫谧清心寡欲,淡泊名利,耽玩典籍,终身不仕。

D.皇甫谧待人诚恳,始终如一,不以穷达而有所不同。

【答案】A 解析:原文中“(皇甫谧)出后叔父”即过继给他叔父为子,应为

“后随叔父迁居新安”。

4.翻译文中画横线的句子。

(1)修身笃学,自汝得之,于我何有!

【译文】修身立德,专心学习,是你自己有所得,我能得到什么呢?

(2)居贫,躬自稼穑,带经而农。

【译文】他家很贫穷,要亲自耕种,每每带着经书去干农活。

(3)何必崇接世利,事官鞅掌,然后为名乎?

【译文】何必结交达官贵人,为公事忙碌,然后得到名声呢?

【参考译文】

皇甫谧,字士安,是安定朝那人。皇甫谧出生后即过继给他叔父为子,随叔父迁居新安。他到二十岁还不好好学习,终日无节制地游荡,有人以为他呆傻。曾经得到一些瓜果,即进呈给他的叔母任氏。任氏说:“《孝经》说:‘虽然每天用牛、羊、猪三牲来奉养父母,仍然是不孝之人。’你今年二十岁了,眼睛没有阅读过书本,心中不懂道理,没有什么可以安慰我。”因此叹息说:“从前,孟轲的母亲迁居了三次,使孟子成为仁德的大儒;曾参的父亲杀猪使信守诺言的教育常存。难道是我没有选择好邻居,教育方法有所缺欠,所以你才会如此鲁莽愚蠢吗!修身立德,专心学习,是你自己有所得,我能得到什么呢?”于是对着皇甫谧涕泪交流。皇甫谧深受感动激励,于是到同乡人席坦处学习,勤读不倦。他家很贫穷,要亲自耕种,每每带着经书去干农活。于是广泛地阅读了国家的重要文献和诸子百家学说。他性格沉静,很少欲念,开始有崇高的志向,就以写作为事业。后来得了风痹症,仍不停地阅读和写作。

有人劝皇甫谧多和达官贵人交往,以博得好名声。皇甫谧认为:“隐居田里也可以享有尧舜之道的美名,何必结交达官贵人,为公事忙碌,然后得到名声呢?”于是皇甫谧没有去做官。他潜心玩味经典册籍,甚至废寝忘食,故当时人说他是“书淫”。有人告诫他,过于专心将会耗损精神。皇甫谧说:“早晨学到了道理,黄昏死去也是值得的,何况生命的长短,分明是被上天所预定掌握的呢!”

城阳太守梁柳是皇甫谧父亲堂姊妹的儿子。当梁柳要去城阳赴任时,有人劝皇甫谧为他饯行。皇甫谧说:“梁柳未做官时探望过我,我都不出门迎送,吃饭也不过盐菜之类。贫穷的人不以酒肉来招待,现在他当了郡太守而以酒宴为他饯行,这样做是看重城阳太守的官职却看轻了梁柳本人,难道这符合古人的为人之道吗?那样做我的心会不安的。”

当时魏郡守召他充任上计掾,也曾举荐他为孝廉。景元初,相国征召他,但皇甫谧都不赴任。从那以后魏武帝屡次下诏敦促逼迫出仕朝廷,皇甫谧上书陈述,言辞恳切,终于获得了准许。自己上书给皇上要求借书,皇帝送他一车书。太康三年去世,时年六十八岁。皇甫谧著诗文很多,皆为世人所重视。

阅读下面两则文言文,完成10~15题。

(甲) 劝学

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

——《荀子》节选

(乙) 劝学

秦观

予少时读书,一见辄能诵。暗疏之,亦不甚失。然负此自放,喜从滑稽饮酒者游,旬朔之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。

比数年来颇发愤自惩艾悔前所为而聪明衰耗殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎数终,掩卷茫然,辄复不省。故虽有勤劳之苦,而常废于善忘。

嗟夫!败吾业者,常此二物也。比读《齐史》,见孙搴答邢词曰:“我精骑三千,足抵君羸卒数万。”心善其说,因取“经”“传”“子”“史”之可为文用者,得若干条,勒为若干卷,题曰《精骑集》云。

噫!少而不勤,无知之何矣。长而善忘,庶几以此补之。

10.下列句中没有词类活用的一项是( )(3分)

A.不如登高之博见也 B.上食埃土,下饮黄泉

C.假舟楫者,非能水也 D.庶几以此补之

11.秦观《劝学》中画波浪线部分断句正确的一项是( )(3分)

A.比数年/来颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗殆/不如曩时十一二

B.比数年/来颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗/殆不如曩时十一二

C.比数年来/颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗殆/不如曩时十一二

D.比数年来/颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗/殆不如曩时十一二

12.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.跬步:古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”。

B.朔:古代有“月相纪日法”,指用“朔、望、既望、晦”等表示月相的特称来纪日。农历每月第一天叫“朔”,月中叫“望”,“望”后这一天叫“既望”,农历每月三十叫“晦”。

C.《齐史》:“二十四史”之一。“二十四史”是指我国古代的二十四部纪传体史书,“前四史”则指“二十四史”中的《史记》《汉书》《后汉书》和《三国志》。

D.传:古代解释经书的著作。对《春秋》的系统注释,流传下来的有《春秋左氏传》《春秋公羊传》和《春秋谷梁传》,合称“春秋三传”。

13.下列对选文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.荀子的《劝学》,善用比喻来阐述道理。像选文中的第一段,便用同类事物设喻,从相同的角度反复说明问题,强调观点。

B.荀子在《劝学》选文中的第二段,运用了比喻、对比等多种论证方法,论证了学习应该注重积累,持之以恒,专心致志。

C.秦观在《劝学》中讲述了自己幼时读书不勤奋,成人后开始发愤读书,可是聪明却远不如从前。这和颜真卿“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”的感受相同。

D.秦观在《劝学》中说到不勤奋和善忘让他荒怠了学业,但看到孙搴答邢词中的句子,深表赞同,于是摘取了“经”“传”“子”“史”中有文采的句子,编为《精骑集》。

14.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(3分)

然负此自放,喜从滑稽饮酒者游,旬朔之间,把卷无几日。(3分)

15.秦观《劝学》中读书的故事可否论证荀子《劝学》中的中心论点?请作出判断并阐明你的理由。(3分)

10.D(A选项“高”形容词用作名词,高处;B选项“上”“下”名词作状语,向上,向下;C选项“水”名词用作动词,游泳。)

11.D(句意:等到数年之后,我开始发奋读书用来惩戒自己,对之前所做的事情感到后悔;然而我的聪明却已经衰竭许多了,几乎不如过去时候的十分之一二。其中,“来”,时间词的词缀,与“数年”不能分开,排除A.B两项;“惩艾”,惩治,“殆”,根据语境及实际生活经验推断可解释为“表推测,相当于‘大概’‘几乎’”,正好搭配后面的约数“十一二”,所以不能分开,排除C项。故选D。)

12.B(“每月三十叫‘晦’”错误,应为“每月最后一天叫晦”。故选B。)

13.D(“有文采的句子”错误。原文说“可为文用者”,意思是“在写文章时可以用到的语句”。故选D。)

14.(1)但是我却依仗这放纵自己,喜欢和巧言善辩、嗜好饮酒的人交往游乐。较长的一段时间里,没有几天在阅览书卷。(得分点:“自放”,放纵自己,宾语前置句;“滑稽饮酒者”,巧言善辩、嗜好饮酒的人;“旬朔”,意思是十天或一个月,亦泛指较长的时日;)

(2)蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。(得分点:爪牙之利、筋骨之强,定语后置句,锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨;上、下,名词做状语,向上、向下;黄泉,地下的泉水。)

15.可以论证。(1分)荀子《劝学》的中心论点是“学不可以已”,(1分)秦观叙述了年少时凭记性好贪图玩乐,以及读书时学时辍所导致的后果,属于不专心读书,不能积累学问,可以从反面论证“学不可以已”的观点。(1分)

(乙)

我年轻的时候读书,一看到文章就能够背诵。默写一遍,也没有大的差错。但是我却依仗这放纵自己,喜欢和巧言善辩、嗜好饮酒的人交往游乐。较长的一段时间里,没有几天在阅览书卷。所以虽然我有较强的记忆力,但是学业却因为我的不勤奋给荒废了。

等到数年之后,我开始发奋读书用来惩戒自己,对之前所做的事情感到后悔;然而我的聪明却已经衰竭许多了,几乎不如过去时候的十分之一二。现在每阅览到一件事,一定要反复推敲多次才能懂,合上书卷便感到茫然而无所适从,这样反复读都记不住。所以现在虽然有了勤苦的用功,学业却常常因为健忘而荒废。

唉,荒怠我的学业的,就是不勤奋和善忘啊。最近我读《齐史》的时候,看到孙搴答邢词中有这样的句子:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。” 心中赞同喜欢这个说法,于是摘取了“经”“传”“子”“史”中在写文章时可以用到的语句若干条,编为几卷,题名为《精骑集》。

啊!年轻时不勤奋,无可奈何啊。年长后善忘,也许可以用这个来补救吧。

《劝学》

复习课

古今异义

1、君子曰:学不可以已

古义:有学问有修养的人 今义:人格高尚的人

2、輮以为轮

古义:介词“以”+动词“为”,把……做成 今义:认为

3、故木受绳则直

古义:墨线 今义:泛指绳索

4、金就砺则利

古义:文中指金属制成的刀剑等 今义:黄金

5、君子博学而日参省乎己

古义:广泛地学习 今义:学问广博精深

6、蚓无爪牙之利

古义:爪子和牙齿 今义:走狗、帮凶

通假字

1、木直中绳,輮以为轮 輮,通“煣”,使弯曲

2、虽有槁暴,不复挺者 有,通“又”;暴,“曝”,晒

3、知明而行无过矣 知,通“智”,智慧

4、君子生非异也 生,通“性”,资质、禀赋

词类活用

1、木直中绳,輮以为轮 輮,使动用法,使……弯曲

2、其曲中规 形容词做名词,弯曲的程度,弧度

3、故木受绳则直,金就砺则利 形容词做动词,变直;变锋利

4、君子博学而日参省乎己日,名词作状语,每天

5、上食埃土,下饮黄泉,用心一也

上, 名词作状语,往上;

下,名词用作状语,往下;

一,数次用作形容词,专一

6、登高而招 形容词做名词,高处

7、假舆马者,非利足也 足,名词用作动词,走得快

8、假舟揖者,非能水也 水,名词用作动词,游泳

9、积善成德 形容词做名词,善行

句式辨析

1、判断句

(1)君子生非异也,善假于物也 用“也”表示判断

(2)非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也 用“者……也”表示判断

(3)虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也 用“者……也”表示判断

2、省略句

(1)輮(之)以(之)为轮

(2)假(于)舟楫者,非能水也,而绝江河

3、倒装句

①介词结构后置句

(1)青,取之于蓝,而青于蓝

(2)君子博学而日参省乎己

②定语后置句

蚓无爪牙之利,筋骨之强

4 固定词语

无以至千里/无以成江海

无以,表示“没有用来……的(办法)”。有以。有……的(办法)

理解性默写

(1)孔子曰“学而时习之”,又说:“生而知之者上也,学而知之者次也。”荀子在《劝学》中提出“____________________________”的观点,继承并发展了孔子对学习的认识。

(2)《劝学》中写青色“________________” 却胜于蓝;冰,是水变成的,却“________________” ,设置悬念,吸引人读下去。接着以木、金继续类比,并最终引出君子智明无过是因为“学" ,强调学习的重要性,行文之耐心静稳,让人动容。

(3)《劝学》中写直木“__________________”后,即使“__________________”,也不可能恢复到挺直的状态,以此类比论证学习可以让人的本性得到根本的改变,进而论证学习不可以停下来。

(4)《劝学》中,荀子说即使“______________________”, 但通过火烤把它加工成车轮,也能做到“________________________”,以此来阐述学习可以修身养性。

(5)《劝学》中“___________________________,____________________________”两句通过描写“木”与“金”的变化说明客观事物经过人工改造可以改变原来的状况,引出君子无过,在于博学,继续强调“学"的重要性。

(6)《劝学》中“_____________________________,____________________________”两句强调了整天空想不如片刻学习收获大的道理。

(7)《劝学》中“_____________________,___________________”两句运用设喻,展开论证,从生活经验说起,表达了站在高处望,比踮起脚看要看得更广阔这一观点。

(8)《劝学》中说在高山顶招手,虽然“_________________” ,

但很远的人也可以看到;顺风而呼,虽然声音没有变更快,但由于借助了风,却可以“______________”。

(9)《劝学》中,“_______________,______________” 两句写如果能借助车马,虽然脚步没有加快,“____________”,是以比喻来写多学可以使人善假于物。

(10)《劝学》中写“______________”可以达到千里之外,“________________”可以渡过江河,来证明君子知道借助外物,也间接论证学则是善假别人的智慧。

(11)荀子认为人性本“恶" ,且认为后天学习可以改造人,因此《劝学》并非一般意义上的劝勉人们学习文化知识,而是劝人积“善" ,指出“_______________________”可以达到“___________________,________________”的神奇效果。

(12)《劝学》中先写积土的神奇效果是“______________________” ,再写积水的神奇效果是“______________________”,然后写积善的神奇效果,阐述学习中积累的重要性。

(13)《劝学》中“_______________,________________”两句用行路为比方,形象地论述了积累的重要性。

(14)《劝学》中以马为喻,先写“________________”,跳不过十步,但“________________”,却可以因为不停前进,走得很远。正反对比,很有说服力。

(15)《劝学》中“_______________,_______________” 两句以雕刻为喻,强调学习只要坚持就会成功。

答案:

(1)学不可以已

(2)取之于蓝 (而)寒于水

(3)輮以为轮 虽有槁暴

(4)木直中绳 其曲中规

(5)木受绳则直 金就砺则利

(6) 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

(7) 吾尝跂而望矣 不如登高之博见也

(8) 臂非加长也 闻者彰

(9)假舆马者 非利足也而致千里

(10)假舆马者,假舟楫者

(11)积善成德,而神明自得,圣心备焉

(12)风雨兴焉 蛟龙生焉

(13)(故)不积跬步,无以至千里

(14)骐骥一跃 驽马十驾

(15)锲而不舍 金石可镂

相关练习

1.下列各句中没有通假字的一项是( )

A.则知明而行无过矣 B.虽有槁暴不复挺者

C.君子博学而日参省乎己 D.君子生非异也

答案 C

2.下列句中加点的词语解释正确的一项是( )

A.輮使之然也(弯曲) 其曲中规(合乎) 砺(磨刀石)

B.假舟楫(借助、利用) 声非加疾(快) 劝学(勉励,鼓励)

C.绝江河(渡) 驽马十驾(劣马) 生非异也(通“性”,资质、禀赋)

D.金石可镂(雕刻) 圣心备焉(完备) 风雨兴焉(起)

答案C(A项中“輮”意为:使……弯曲;B项中“疾”意为:强;D项中

“备”意为:具备。)

3.选出与“筋骨之强”中的“强”意义相同的一项( )

A. 秦贪,负其强,以空言求璧 B.学未有达,强以为知

C.策勋十二转,赏赐百千强 D.人强马壮

答案 D

4.从词类活用的角度看,下列加点的词用法不同于它三项的是( )

A.君子博学而日参省乎己 B.假舟楫者,非能水也,而绝江河

C.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土

D.箕畚运于渤海之尾

答案 B

5.下列选项中加点词的古今意义相同的一项是( )

A.君子博学而日参省乎己

B.故不积跬步,无以至千里

C.非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也

D.蚯无爪牙之利,筋骨之强

答案 B

6.找出与“蚯无爪牙之利,筋骨之强”的句式相同的一项是( )

A. 微斯人,吾谁与归 B.青,取之于蓝,而青于蓝

C. 马之千里者,一食或尽粟一石 D.我孰与城北徐公美?

答案 C

7.对下列各句中加点的词语解释不正确的一项是( )

A.輮以为轮,其曲中规 中:合乎

B.金就砺则利 就:靠近

C.非能水也,而绝江河 绝:断绝

D.非利足也,而致千里 致:达到

答案 C

8.下列各句中没有通假字的一项是( )

A.虽有槁暴,不复挺者 B.君子生非异也,善假于物也

C.则知明而行无过矣 D.声非加疾也,而闻者彰

答案 D

9.下列各句中加点字与例句中的“水”用法相同的一项是( )

例:假舟楫者,非能水也,而绝江河

A.一狼洞其中 B.箕畚运于渤海之尾

C.春风又绿江南岸 D.渔人甚异之

答案 A

10.下列各句句式特点与“蚓无爪牙之利,筋骨之强”相同的一项是( )

A.童寄者,郴州荛牧儿也 B.马之千里者,一食或尽粟一石

C.其印为予群众所得 D.子何恃而往

答案 B

11.对下列句中加点的词的解释错误的一项是( )

A.假舆马者,非利足也 利:对……有利

B.不积小流,无以成江海。 无以:没有用来……的(办法)

C.假舟楫者,非能水也 水:游水,游泳

D.上食埃土,下饮黄泉,用心一也 一:专一

答案A

12.下列句中加点的虚词意义和用法相同的一项是( )

A.君子生非异也,善假于物也 青,取之于蓝,而青于蓝

B.假舟楫者,非能水也 虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也

C.知明而行无过矣 积善成德,而神明自得,圣心备焉

D.积土成山,风雨兴焉 积水成渊,蛟龙生焉

答案 D

课外文言文训练

皇甫谧耽学

皇甫谧字士安,安定朝那人也。出后叔父,徙居新安。年二十,不好学,游荡无度,或以为痴。尝得瓜果,辄进所后叔母任氏。任氏曰:“《孝经》云:‘三牲之养,犹为不孝。’汝今年余二十,目不存教,心不入道,无以慰我。”因叹曰:“昔孟母三徙以成仁;曾父烹豕以存教。岂我居不卜邻,教有所缺,何尔鲁钝之甚也!修身笃学,自汝得之,于我何有!”因对之流涕。谧乃感激,就乡人席坦受书,勤力不怠。居贫,躬自稼穑,带经而农。遂博综典籍百家之言。沉静寡欲,始有高尚之志,以著述为务。后得风痹疾,犹手不辍卷。

或劝谧修名广交。谧以为:“居田里之中亦可以乐尧舜之道,何必崇接世利,事官鞅掌,然后为名乎?”遂不仕。耽玩典籍,忘寝与食,时人谓之“书淫”。或有箴其过笃将损耗精神谧曰朝闻道夕死可矣况命之修短分定悬天乎!

城阳太守梁柳,谧从姑子也。当之官,人劝谧饯之。谧曰:“柳为布衣时过吾,吾送柳不出门,食不过盐菜。贫者不以酒肉为礼,今作郡而送之,是贵城阳太守而贱梁柳,岂中古人之道?是非吾心所安也。”

时魏郡召上计掾,举孝廉。景元初,相国辟,皆不行。其后武帝频下诏敦逼不已,谧上疏自陈,辞切言至,遂见听许。自表就帝借书,帝送一车书与之。太康三年卒,时年六十八。所著甚多,并重于世。(节选自《晋书·皇甫谧传》)

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.或有箴其过笃/将损耗精神/谧曰/朝闻道/夕死可矣/况命之修短/分定悬天乎

B.或有箴/其过笃将/损耗精神/谧曰/朝闻道夕/死可矣/况命之修/短分定悬天乎

C.或有箴其过/笃将损耗精/神谧曰/朝闻/道夕死/可矣/况命之修短/分定悬天乎

D.或有箴其过笃/将损耗精神/谧曰/朝闻/道夕死可矣/况命之修短/分定悬天乎

【答案】A 解析:“将”为用于句首的副词,其前应断开。“曰”提示下文是引用说的话,其后应断开。“朝闻道”与“夕死可”对举,其间应断开。“矣”为句末语气词,其后应断开。“命之修短”为主谓短语作主语,其后应断开。

2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.《孝经》,以孝为中心,比较集中地阐述了儒家的伦理思想。它肯定孝是上天所定的规范,指出孝是诸德之本,认为“人之行,莫大于孝”,国君可以用孝治理国家,臣民能够用孝立身理家。

B.孟母三徙,孟尝君之母为教育好幼小的孟尝君,曾为选择环境搬家三次,终于把孟尝君培养成为一代大儒。后遂以此写慈母希望子女成才,选择良好的教育环境,教育有方。

C.“布衣”指平民百姓的最普通的廉价衣服,借指平民。

D.“辟”指帝王召见并授予官职,类似的词语还有“征”“召”“引”“除”等。

【答案】B 解析:“孟母三徙”中的“孟”指的是孟子。

3.下列各项中不符合原文意思的一项是( )

A.皇甫谧是安定朝那人,后随父亲迁居新安。到二十岁还不好好学习,终日无节制地游荡。

B.皇甫谧能够听从教导,痛改前非,奋发图强,好学不怠。

C.皇甫谧清心寡欲,淡泊名利,耽玩典籍,终身不仕。

D.皇甫谧待人诚恳,始终如一,不以穷达而有所不同。

【答案】A 解析:原文中“(皇甫谧)出后叔父”即过继给他叔父为子,应为

“后随叔父迁居新安”。

4.翻译文中画横线的句子。

(1)修身笃学,自汝得之,于我何有!

【译文】修身立德,专心学习,是你自己有所得,我能得到什么呢?

(2)居贫,躬自稼穑,带经而农。

【译文】他家很贫穷,要亲自耕种,每每带着经书去干农活。

(3)何必崇接世利,事官鞅掌,然后为名乎?

【译文】何必结交达官贵人,为公事忙碌,然后得到名声呢?

【参考译文】

皇甫谧,字士安,是安定朝那人。皇甫谧出生后即过继给他叔父为子,随叔父迁居新安。他到二十岁还不好好学习,终日无节制地游荡,有人以为他呆傻。曾经得到一些瓜果,即进呈给他的叔母任氏。任氏说:“《孝经》说:‘虽然每天用牛、羊、猪三牲来奉养父母,仍然是不孝之人。’你今年二十岁了,眼睛没有阅读过书本,心中不懂道理,没有什么可以安慰我。”因此叹息说:“从前,孟轲的母亲迁居了三次,使孟子成为仁德的大儒;曾参的父亲杀猪使信守诺言的教育常存。难道是我没有选择好邻居,教育方法有所缺欠,所以你才会如此鲁莽愚蠢吗!修身立德,专心学习,是你自己有所得,我能得到什么呢?”于是对着皇甫谧涕泪交流。皇甫谧深受感动激励,于是到同乡人席坦处学习,勤读不倦。他家很贫穷,要亲自耕种,每每带着经书去干农活。于是广泛地阅读了国家的重要文献和诸子百家学说。他性格沉静,很少欲念,开始有崇高的志向,就以写作为事业。后来得了风痹症,仍不停地阅读和写作。

有人劝皇甫谧多和达官贵人交往,以博得好名声。皇甫谧认为:“隐居田里也可以享有尧舜之道的美名,何必结交达官贵人,为公事忙碌,然后得到名声呢?”于是皇甫谧没有去做官。他潜心玩味经典册籍,甚至废寝忘食,故当时人说他是“书淫”。有人告诫他,过于专心将会耗损精神。皇甫谧说:“早晨学到了道理,黄昏死去也是值得的,何况生命的长短,分明是被上天所预定掌握的呢!”

城阳太守梁柳是皇甫谧父亲堂姊妹的儿子。当梁柳要去城阳赴任时,有人劝皇甫谧为他饯行。皇甫谧说:“梁柳未做官时探望过我,我都不出门迎送,吃饭也不过盐菜之类。贫穷的人不以酒肉来招待,现在他当了郡太守而以酒宴为他饯行,这样做是看重城阳太守的官职却看轻了梁柳本人,难道这符合古人的为人之道吗?那样做我的心会不安的。”

当时魏郡守召他充任上计掾,也曾举荐他为孝廉。景元初,相国征召他,但皇甫谧都不赴任。从那以后魏武帝屡次下诏敦促逼迫出仕朝廷,皇甫谧上书陈述,言辞恳切,终于获得了准许。自己上书给皇上要求借书,皇帝送他一车书。太康三年去世,时年六十八岁。皇甫谧著诗文很多,皆为世人所重视。

阅读下面两则文言文,完成10~15题。

(甲) 劝学

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

——《荀子》节选

(乙) 劝学

秦观

予少时读书,一见辄能诵。暗疏之,亦不甚失。然负此自放,喜从滑稽饮酒者游,旬朔之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。

比数年来颇发愤自惩艾悔前所为而聪明衰耗殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎数终,掩卷茫然,辄复不省。故虽有勤劳之苦,而常废于善忘。

嗟夫!败吾业者,常此二物也。比读《齐史》,见孙搴答邢词曰:“我精骑三千,足抵君羸卒数万。”心善其说,因取“经”“传”“子”“史”之可为文用者,得若干条,勒为若干卷,题曰《精骑集》云。

噫!少而不勤,无知之何矣。长而善忘,庶几以此补之。

10.下列句中没有词类活用的一项是( )(3分)

A.不如登高之博见也 B.上食埃土,下饮黄泉

C.假舟楫者,非能水也 D.庶几以此补之

11.秦观《劝学》中画波浪线部分断句正确的一项是( )(3分)

A.比数年/来颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗殆/不如曩时十一二

B.比数年/来颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗/殆不如曩时十一二

C.比数年来/颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗殆/不如曩时十一二

D.比数年来/颇发愤自惩艾/悔前所为/而聪明衰耗/殆不如曩时十一二

12.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.跬步:古代称跨出一脚为“跬”,跨出两脚为“步”。

B.朔:古代有“月相纪日法”,指用“朔、望、既望、晦”等表示月相的特称来纪日。农历每月第一天叫“朔”,月中叫“望”,“望”后这一天叫“既望”,农历每月三十叫“晦”。

C.《齐史》:“二十四史”之一。“二十四史”是指我国古代的二十四部纪传体史书,“前四史”则指“二十四史”中的《史记》《汉书》《后汉书》和《三国志》。

D.传:古代解释经书的著作。对《春秋》的系统注释,流传下来的有《春秋左氏传》《春秋公羊传》和《春秋谷梁传》,合称“春秋三传”。

13.下列对选文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.荀子的《劝学》,善用比喻来阐述道理。像选文中的第一段,便用同类事物设喻,从相同的角度反复说明问题,强调观点。

B.荀子在《劝学》选文中的第二段,运用了比喻、对比等多种论证方法,论证了学习应该注重积累,持之以恒,专心致志。

C.秦观在《劝学》中讲述了自己幼时读书不勤奋,成人后开始发愤读书,可是聪明却远不如从前。这和颜真卿“黑发不知勤学早,白首方悔读书迟”的感受相同。

D.秦观在《劝学》中说到不勤奋和善忘让他荒怠了学业,但看到孙搴答邢词中的句子,深表赞同,于是摘取了“经”“传”“子”“史”中有文采的句子,编为《精骑集》。

14.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(3分)

然负此自放,喜从滑稽饮酒者游,旬朔之间,把卷无几日。(3分)

15.秦观《劝学》中读书的故事可否论证荀子《劝学》中的中心论点?请作出判断并阐明你的理由。(3分)

10.D(A选项“高”形容词用作名词,高处;B选项“上”“下”名词作状语,向上,向下;C选项“水”名词用作动词,游泳。)

11.D(句意:等到数年之后,我开始发奋读书用来惩戒自己,对之前所做的事情感到后悔;然而我的聪明却已经衰竭许多了,几乎不如过去时候的十分之一二。其中,“来”,时间词的词缀,与“数年”不能分开,排除A.B两项;“惩艾”,惩治,“殆”,根据语境及实际生活经验推断可解释为“表推测,相当于‘大概’‘几乎’”,正好搭配后面的约数“十一二”,所以不能分开,排除C项。故选D。)

12.B(“每月三十叫‘晦’”错误,应为“每月最后一天叫晦”。故选B。)

13.D(“有文采的句子”错误。原文说“可为文用者”,意思是“在写文章时可以用到的语句”。故选D。)

14.(1)但是我却依仗这放纵自己,喜欢和巧言善辩、嗜好饮酒的人交往游乐。较长的一段时间里,没有几天在阅览书卷。(得分点:“自放”,放纵自己,宾语前置句;“滑稽饮酒者”,巧言善辩、嗜好饮酒的人;“旬朔”,意思是十天或一个月,亦泛指较长的时日;)

(2)蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是由于它用心专一。(得分点:爪牙之利、筋骨之强,定语后置句,锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨;上、下,名词做状语,向上、向下;黄泉,地下的泉水。)

15.可以论证。(1分)荀子《劝学》的中心论点是“学不可以已”,(1分)秦观叙述了年少时凭记性好贪图玩乐,以及读书时学时辍所导致的后果,属于不专心读书,不能积累学问,可以从反面论证“学不可以已”的观点。(1分)

(乙)

我年轻的时候读书,一看到文章就能够背诵。默写一遍,也没有大的差错。但是我却依仗这放纵自己,喜欢和巧言善辩、嗜好饮酒的人交往游乐。较长的一段时间里,没有几天在阅览书卷。所以虽然我有较强的记忆力,但是学业却因为我的不勤奋给荒废了。

等到数年之后,我开始发奋读书用来惩戒自己,对之前所做的事情感到后悔;然而我的聪明却已经衰竭许多了,几乎不如过去时候的十分之一二。现在每阅览到一件事,一定要反复推敲多次才能懂,合上书卷便感到茫然而无所适从,这样反复读都记不住。所以现在虽然有了勤苦的用功,学业却常常因为健忘而荒废。

唉,荒怠我的学业的,就是不勤奋和善忘啊。最近我读《齐史》的时候,看到孙搴答邢词中有这样的句子:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。” 心中赞同喜欢这个说法,于是摘取了“经”“传”“子”“史”中在写文章时可以用到的语句若干条,编为几卷,题名为《精骑集》。

啊!年轻时不勤奋,无可奈何啊。年长后善忘,也许可以用这个来补救吧。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读