7《短歌行》《归园田居》比较课件(共38张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 7《短歌行》《归园田居》比较课件(共38张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-13 08:18:43 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

短歌行

归园田居

曹操和陶渊明,一个是结束一方战乱,为新朝代建立奠定基业的政治家;一个是厌弃官场生活,向往田园风光的隐逸之士。他们二人在自己的诗作中表达的思想情感便有了他们自己鲜明的烙印。今天,让我们走进他们的作品,细心体味蕴含在其中的情感,体会作品的表达技巧。

汉末名士许绍《魏书》:“子治世之能臣,乱世之奸雄。”

陈寿《三国志》:太祖运筹演谋……抑可谓非常之人,超世之杰矣。

唐太宗:临危制变,料敌设奇,一将之智有余,万乘之才不足。

苏轼:酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。

鲁迅:曹操是一个很有本事的人,至少是一个英雄。

众说纷纭话曹操

戏曲舞台塑造的人物形象:

阴险、残忍、狡诈、狠毒、白脸奸臣

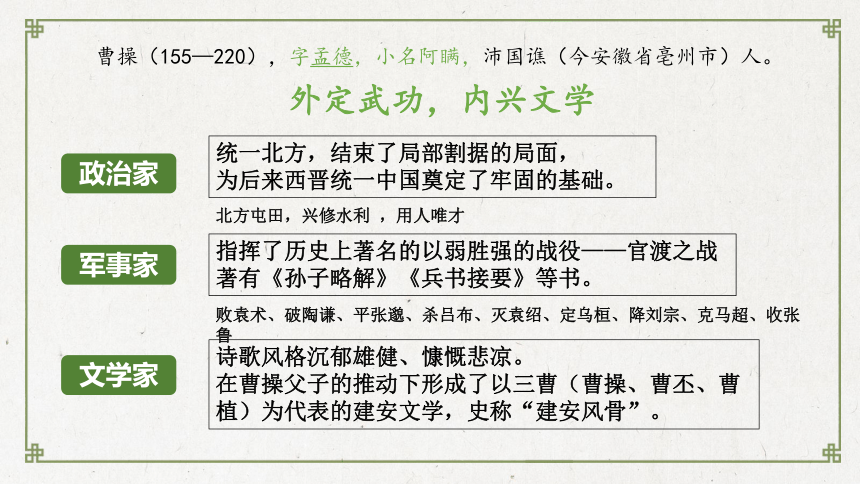

外定武功,内兴文学

政治家

军事家

文学家

统一北方,结束了局部割据的局面,

为后来西晋统一中国奠定了牢固的基础。

指挥了历史上著名的以弱胜强的战役——官渡之战

著有《孙子略解》《兵书接要》等书。

诗歌风格沉郁雄健、慷慨悲凉。

在曹操父子的推动下形成了以三曹(曹操、曹丕、曹植)为代表的建安文学,史称“建安风骨”。

北方屯田,兴修水利 ,用人唯才

败袁术、破陶谦、平张邈、杀吕布、灭袁绍、定乌桓、降刘宗、克马超、收张鲁

曹操(155—220),字孟德,小名阿瞒,沛国谯(今安徽省亳州市)人。

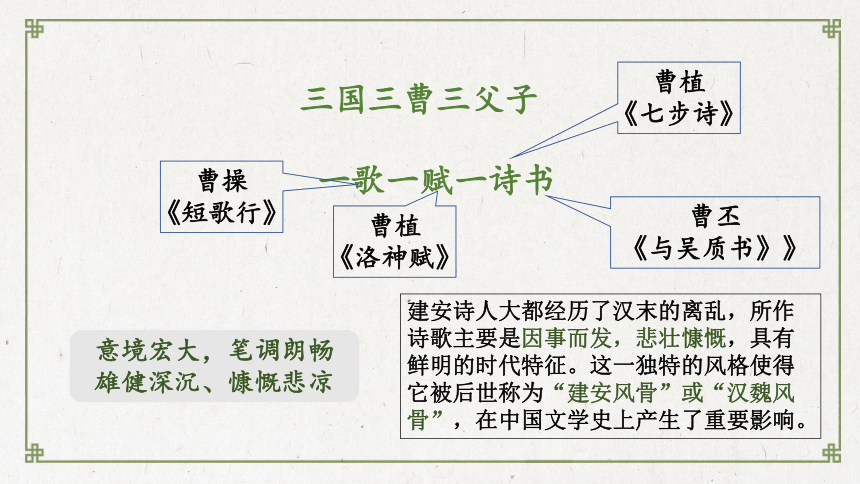

三国三曹三父子

一歌一赋一诗书

曹操

《短歌行》

曹植

《洛神赋》

曹植

《七步诗》

曹丕

《与吴质书》》

意境宏大,笔调朗畅

雄健深沉、慷慨悲凉

建安诗人大都经历了汉末的离乱,所作诗歌主要是因事而发,悲壮慷慨,具有鲜明的时代特征。这一独特的风格使得它被后世称为“建安风骨”或“汉魏风骨”,在中国文学史上产生了重要影响。

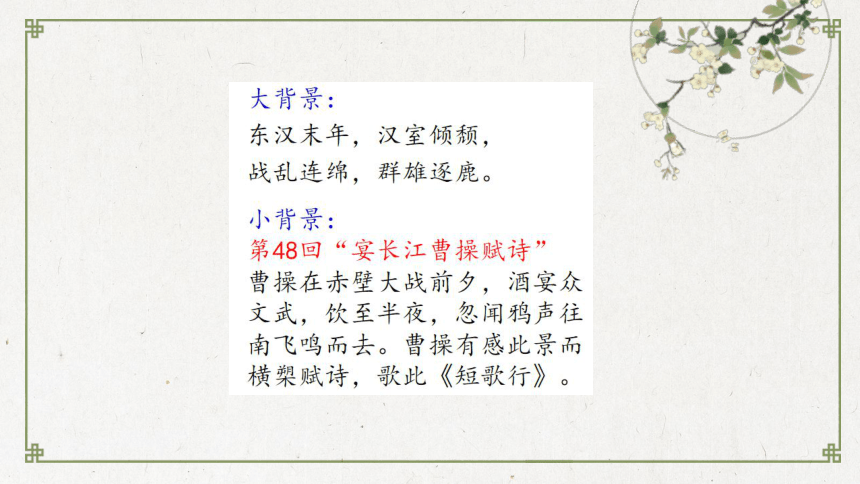

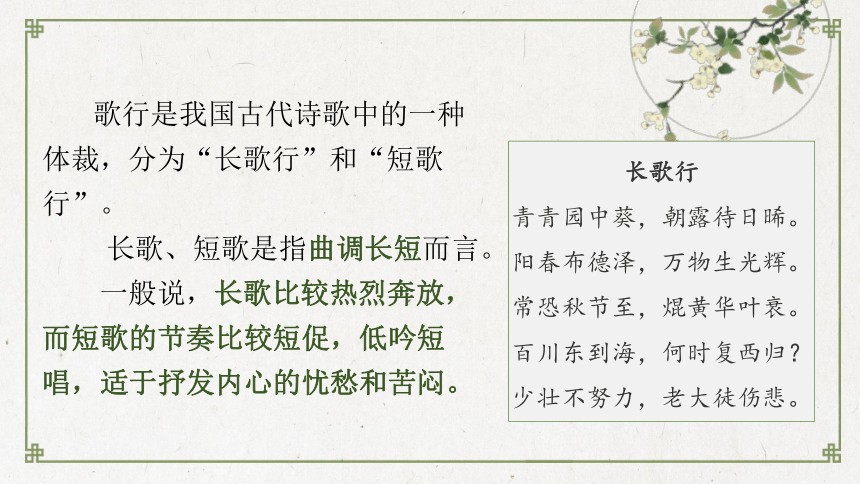

歌行是我国古代诗歌中的一种体裁,分为“长歌行”和“短歌行”。

长歌、短歌是指曲调长短而言。

一般说,长歌比较热烈奔放,而短歌的节奏比较短促,低吟短唱,适于抒发内心的忧愁和苦闷。

长歌行

青青园中葵,朝露待日晞。

阳春布德泽,万物生光辉。

常恐秋节至,焜黄华叶衰。

百川东到海,何时复西归?

少壮不努力,老大徒伤悲。

一边喝酒一边高歌,人生短促日月如梭。

好比晨露转瞬即逝,失去的时日实在太多!

席上歌声激昂慷慨,忧郁长久填满心窝。

靠什么来排解忧闷?唯有狂饮方可解脱。

那穿着青领的学子哟,你们令我朝夕思慕。

只是因为您的缘故,让我沉思吟味至今。

阳光下鹿群呦呦欢鸣,悠然自得啃食在绿坡。

一旦四方贤才光临舍下,我将奏瑟吹笙宴请嘉宾。

当空悬挂的皓月哟,什么时候才可以拾到;

我久蓄于怀的忧愤哟,突然喷涌而出汇成长河。

远方宾客踏着田间小路,一个个屈驾前来探望我。

彼此久别重逢谈心宴饮,争着将往日的情谊诉说。

月光明亮星光稀疏,一群寻巢乌鹊向南飞去。

绕树飞了三周却没敛翅,哪里才有它们的栖身之所?

高山不辞土石才见巍峨,大海不弃涓流才见壮阔。

我愿如周公般礼贤下士,愿天下英杰真心归顺我。

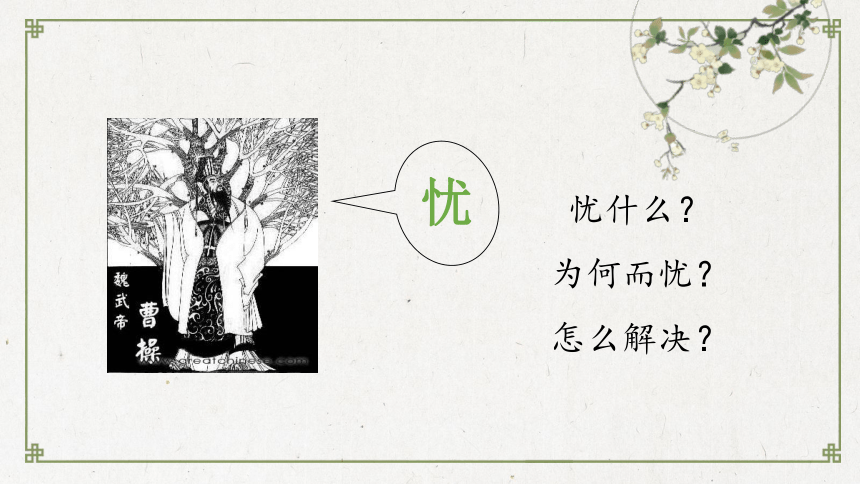

忧

忧什么?

为何而忧?

怎么解决?

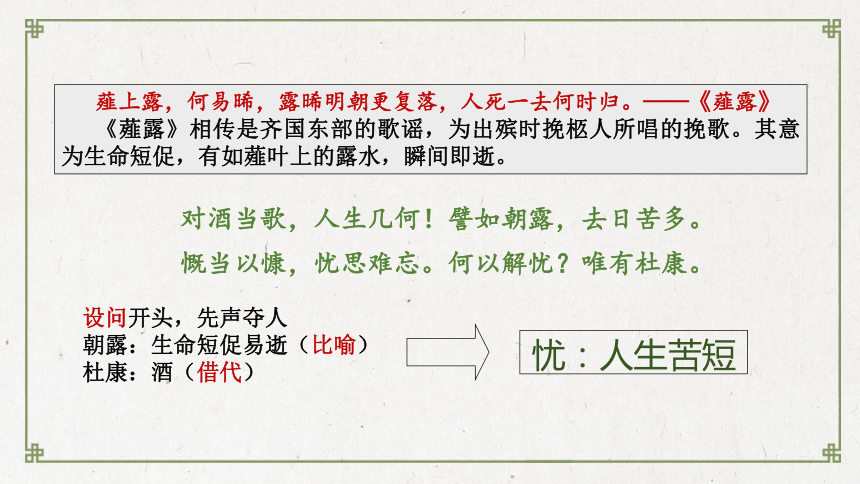

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

薤上露,何易晞,露晞明朝更复落,人死一去何时归。——《薤露》

《薤露》相传是齐国东部的歌谣,为出殡时挽柩人所唱的挽歌。其意为生命短促,有如薤叶上的露水,瞬间即逝。

设问开头,先声夺人

朝露:生命短促易逝(比喻)

杜康:酒(借代)

忧:人生苦短

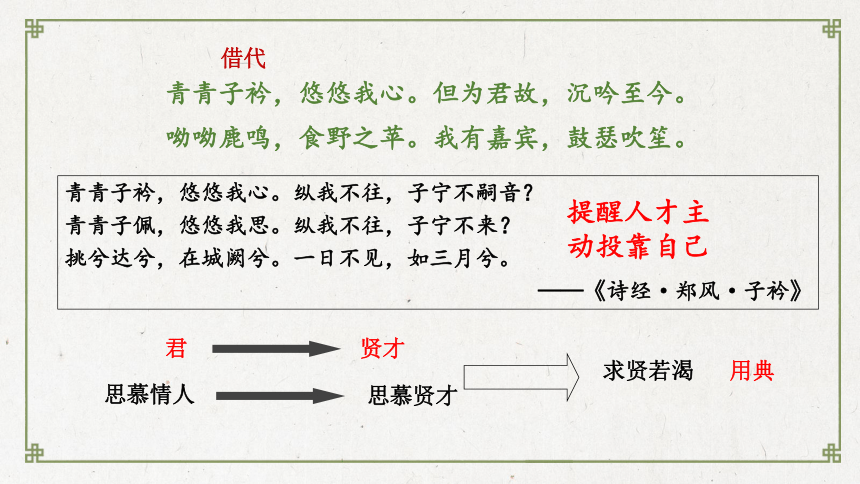

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮。

——《诗经·郑风·子衿》

借代

思慕情人

君 贤才

思慕贤才

求贤若渴

用典

提醒人才主动投靠自己

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

《小雅 鹿鸣》表现的是天子宴请群臣的盛况和宾主之间融洽的温情。

比兴:比者,以彼物比此物也;

兴者,先言他物以咏起所咏之词也。

表明自己礼贤下士的求贤态度

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

将贤才比为明月(比喻),

恰如其分地表达渴望贤才来归的心意。

想象客人主动来访的情景,大家会像久别相逢的老朋友一样亲密无间,谈心宴饮,欢愉无比。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

“乌鹊”比喻人才,

“乌鹊南飞”暗示人才南渡。

比喻在三国鼎立的局面下,

有些人才犹豫不决,彷徨不知何去何从。

诗人发出召唤:天下贤才到我这里来吧,我时刻在恭候着你们!

忧:求贤难得

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

充满对人才的渴盼,一片谦恭之气,但隐含着一种霸气。

《史记·鲁周公世家》有这样的记载:“周公戒伯禽曰:我于天下亦不贱矣,然我一沐三握发,一饭三吐哺。起以待士,忧恐失天下之贤人。”

“海不辞水,故能成其大;山不辞土,故能成其高;明主不厌人,故能成其众。”——《管子形解》

渴盼能多招募人才,多多益善

忧:功业未成

志:一统天下

设问

用典

人生苦短(忧)

贤才难得(忧)

功业未成(忧)

一统天下(志)

激昂

忧愁

忧

忧思难忘(忧什么)

忧从中来(为什么忧)

何以解忧(怎么办)

人生短暂

功业未就

求贤不得

人生短而功业未成

自己需要更多人才

贤士们在寻用武之地

杜康(以酒解忧)

寻找人才

接纳人才

曹操人生苦短的感慨是否消极?

1.感慨原因:年华易逝,功业未建紧迫感;

2.感慨情绪:慷慨高歌;

3.感慨之后:珍惜时光,广纳贤才,一统天下雄才大略。

《归园田居》其一

陶渊明

陶渊明

名:潜 字:元亮

自号:五柳先生

谥号:靖节先生

中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”

陶诗今存125首 ,多为五言诗。从内容上可分为饮酒诗 、咏怀诗和田园诗三大类 。而田园诗数量最多,成就最高。

他的诗质朴、平实、清新、自然。

陶的曾祖曾官至大司马,然而到了陶渊明时,家世没落,得不到社会的重视,他到29岁才出仕,不久又归隐,后又时隐时仕。公元前405年,41岁的陶渊明担任彭泽县令,郡督邮来巡察,县吏告诉他应该穿戴整齐去见督邮,陶渊明叹息说“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”于是辞官归隐,终老田园。归来后,作《归园田居》诗一组。

少小时就没有随俗气韵,自己的天性是热爱自然。

偶失足落入了仕途罗网,转眼间离田园已十余年。

笼中鸟常依恋往日山林,池里鱼向往着从前深渊。

我愿在南野际开垦荒地,保持着拙朴性归耕田园。

绕房宅方圆有十余亩地,还有那茅屋草舍八九间。

榆柳树荫盖着房屋后檐,争春的桃与李列满院前。

远处的邻村舍依稀可见,村落里飘荡着袅袅炊烟。

深巷中传来了几声狗吠,桑树顶有雄鸡不停啼唤。

庭院内没有那尘杂干扰,静室里有的是安适悠闲。

久困于樊笼里毫无自由,我今日总算又归返林山。

归

1.从何而归?

2.为何而归?

3.归向何处?

4.归去如何?

从何而归?

误落尘网中,一去三十年。

久在樊笼里,复得返自然。

比喻 ——官场

用夸大的数字,说明误入时间之长、痛苦之深,是作者对前半生的摇摆、痴迷表示深沉的悔恨。

(返回园田的原因)

为何而归?

1.尘网樊笼 对勾心斗角的官场的极端厌恶

2.少无适俗韵 ——缺乏官场应酬的品性

不同流合污

3.性本爱丘山

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

守拙归园田

——对田园的向往、眷恋

归向何处?

方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

诗人的描写角度有何变化?

1.远近结合:

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

近景

生活简朴清雅

远景

平静安详

2.动静结合(以动衬静)

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

方宅、草屋、榆柳、桃李皆静态。

鸡犬之声最富有农村环境特征,让景象多了一些生气,画面更加和谐统一。

3.视听(声色)结合

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色,称为“单线平涂”法。

白描

工笔

写意

白描:用最简练的笔墨,不加烘托,描画出鲜明生动的形象,是与细节描写相对的艺术手法。

张岱《湖心亭看雪》:

长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒。

马致远《天净沙秋思》:

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

4.白描、融情于景

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

粗线条勾勒,淳朴宁静而充满情趣的村居图,寄寓了诗人对田园生活的向往与喜爱。

归向何处?

方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

白描、以动衬静、远近结合、视听结合、融情于景

方宅、草屋

(近景)

村落、炊烟

(远景)

榆柳、桃李

狗吠、鸡鸣

(声音)

宁静、闲适、恬淡的田园生活

静

动

归去之后如何?

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

——自由、安逸、喜悦

厌恶官场,热爱田园,追求精神上的自由和独立。

与开头的“少无适俗韵,性本爱丘山”相呼应。

归

从何而归

为何而归

归向何处

归去如何

尘网、樊笼

本性:无俗韵、爱丘山

误落尘网

园田

见

方宅、草屋、榆柳、桃李

远村、炊烟

闻

狗吠、鸡鸣

感

安逸

喜悦

《短歌行》表达了诗人统一天下的雄心壮志而又求贤若渴的志士豪情。

《归园田居》袒露了自己不与世俗同流合污、向往怡然自得的田园生活的隐士情怀。

志士与隐士

二人人生态度的不同,源于各自的出身及地位。曹操作为汉末军阀,拥有巨大的权力和能量,他是曹魏政权的缔造者,是创造历史的英雄人物。处在这一位置上,自然是要把建立一番功业作为人生目标。而陶渊明出身于一般官宦家庭,家境一般,年轻时也曾胸怀大志,但动荡的社会、龌龊的官场却是他改变不了的。理想与现实形成了难以调和的矛盾,使其厌恶官场,向往自然。

孟子说“穷则独善其身,达则兼济天下”,陶渊明和曹操的人生态度正是“穷”与“达”的体现。两首诗歌都是有志之人对生命的高歌。一个选择世俗多数人认可的、也是那个时代多数人只能选择的方式,通过仕途建功立业,成就生命的精彩;一个在深思熟虑多次往返后终于决然离开,同样保持自我的高洁之身。

并非无志之人,也非佛系而为。性格使然,人生境遇使然。

一个是外显,兼济天下;一个是内隐,独善其身:都是在保持自我的高远志向。

短歌行

归园田居

曹操和陶渊明,一个是结束一方战乱,为新朝代建立奠定基业的政治家;一个是厌弃官场生活,向往田园风光的隐逸之士。他们二人在自己的诗作中表达的思想情感便有了他们自己鲜明的烙印。今天,让我们走进他们的作品,细心体味蕴含在其中的情感,体会作品的表达技巧。

汉末名士许绍《魏书》:“子治世之能臣,乱世之奸雄。”

陈寿《三国志》:太祖运筹演谋……抑可谓非常之人,超世之杰矣。

唐太宗:临危制变,料敌设奇,一将之智有余,万乘之才不足。

苏轼:酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也。

鲁迅:曹操是一个很有本事的人,至少是一个英雄。

众说纷纭话曹操

戏曲舞台塑造的人物形象:

阴险、残忍、狡诈、狠毒、白脸奸臣

外定武功,内兴文学

政治家

军事家

文学家

统一北方,结束了局部割据的局面,

为后来西晋统一中国奠定了牢固的基础。

指挥了历史上著名的以弱胜强的战役——官渡之战

著有《孙子略解》《兵书接要》等书。

诗歌风格沉郁雄健、慷慨悲凉。

在曹操父子的推动下形成了以三曹(曹操、曹丕、曹植)为代表的建安文学,史称“建安风骨”。

北方屯田,兴修水利 ,用人唯才

败袁术、破陶谦、平张邈、杀吕布、灭袁绍、定乌桓、降刘宗、克马超、收张鲁

曹操(155—220),字孟德,小名阿瞒,沛国谯(今安徽省亳州市)人。

三国三曹三父子

一歌一赋一诗书

曹操

《短歌行》

曹植

《洛神赋》

曹植

《七步诗》

曹丕

《与吴质书》》

意境宏大,笔调朗畅

雄健深沉、慷慨悲凉

建安诗人大都经历了汉末的离乱,所作诗歌主要是因事而发,悲壮慷慨,具有鲜明的时代特征。这一独特的风格使得它被后世称为“建安风骨”或“汉魏风骨”,在中国文学史上产生了重要影响。

歌行是我国古代诗歌中的一种体裁,分为“长歌行”和“短歌行”。

长歌、短歌是指曲调长短而言。

一般说,长歌比较热烈奔放,而短歌的节奏比较短促,低吟短唱,适于抒发内心的忧愁和苦闷。

长歌行

青青园中葵,朝露待日晞。

阳春布德泽,万物生光辉。

常恐秋节至,焜黄华叶衰。

百川东到海,何时复西归?

少壮不努力,老大徒伤悲。

一边喝酒一边高歌,人生短促日月如梭。

好比晨露转瞬即逝,失去的时日实在太多!

席上歌声激昂慷慨,忧郁长久填满心窝。

靠什么来排解忧闷?唯有狂饮方可解脱。

那穿着青领的学子哟,你们令我朝夕思慕。

只是因为您的缘故,让我沉思吟味至今。

阳光下鹿群呦呦欢鸣,悠然自得啃食在绿坡。

一旦四方贤才光临舍下,我将奏瑟吹笙宴请嘉宾。

当空悬挂的皓月哟,什么时候才可以拾到;

我久蓄于怀的忧愤哟,突然喷涌而出汇成长河。

远方宾客踏着田间小路,一个个屈驾前来探望我。

彼此久别重逢谈心宴饮,争着将往日的情谊诉说。

月光明亮星光稀疏,一群寻巢乌鹊向南飞去。

绕树飞了三周却没敛翅,哪里才有它们的栖身之所?

高山不辞土石才见巍峨,大海不弃涓流才见壮阔。

我愿如周公般礼贤下士,愿天下英杰真心归顺我。

忧

忧什么?

为何而忧?

怎么解决?

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

薤上露,何易晞,露晞明朝更复落,人死一去何时归。——《薤露》

《薤露》相传是齐国东部的歌谣,为出殡时挽柩人所唱的挽歌。其意为生命短促,有如薤叶上的露水,瞬间即逝。

设问开头,先声夺人

朝露:生命短促易逝(比喻)

杜康:酒(借代)

忧:人生苦短

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮。

——《诗经·郑风·子衿》

借代

思慕情人

君 贤才

思慕贤才

求贤若渴

用典

提醒人才主动投靠自己

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

《小雅 鹿鸣》表现的是天子宴请群臣的盛况和宾主之间融洽的温情。

比兴:比者,以彼物比此物也;

兴者,先言他物以咏起所咏之词也。

表明自己礼贤下士的求贤态度

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

将贤才比为明月(比喻),

恰如其分地表达渴望贤才来归的心意。

想象客人主动来访的情景,大家会像久别相逢的老朋友一样亲密无间,谈心宴饮,欢愉无比。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

“乌鹊”比喻人才,

“乌鹊南飞”暗示人才南渡。

比喻在三国鼎立的局面下,

有些人才犹豫不决,彷徨不知何去何从。

诗人发出召唤:天下贤才到我这里来吧,我时刻在恭候着你们!

忧:求贤难得

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

充满对人才的渴盼,一片谦恭之气,但隐含着一种霸气。

《史记·鲁周公世家》有这样的记载:“周公戒伯禽曰:我于天下亦不贱矣,然我一沐三握发,一饭三吐哺。起以待士,忧恐失天下之贤人。”

“海不辞水,故能成其大;山不辞土,故能成其高;明主不厌人,故能成其众。”——《管子形解》

渴盼能多招募人才,多多益善

忧:功业未成

志:一统天下

设问

用典

人生苦短(忧)

贤才难得(忧)

功业未成(忧)

一统天下(志)

激昂

忧愁

忧

忧思难忘(忧什么)

忧从中来(为什么忧)

何以解忧(怎么办)

人生短暂

功业未就

求贤不得

人生短而功业未成

自己需要更多人才

贤士们在寻用武之地

杜康(以酒解忧)

寻找人才

接纳人才

曹操人生苦短的感慨是否消极?

1.感慨原因:年华易逝,功业未建紧迫感;

2.感慨情绪:慷慨高歌;

3.感慨之后:珍惜时光,广纳贤才,一统天下雄才大略。

《归园田居》其一

陶渊明

陶渊明

名:潜 字:元亮

自号:五柳先生

谥号:靖节先生

中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”

陶诗今存125首 ,多为五言诗。从内容上可分为饮酒诗 、咏怀诗和田园诗三大类 。而田园诗数量最多,成就最高。

他的诗质朴、平实、清新、自然。

陶的曾祖曾官至大司马,然而到了陶渊明时,家世没落,得不到社会的重视,他到29岁才出仕,不久又归隐,后又时隐时仕。公元前405年,41岁的陶渊明担任彭泽县令,郡督邮来巡察,县吏告诉他应该穿戴整齐去见督邮,陶渊明叹息说“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”于是辞官归隐,终老田园。归来后,作《归园田居》诗一组。

少小时就没有随俗气韵,自己的天性是热爱自然。

偶失足落入了仕途罗网,转眼间离田园已十余年。

笼中鸟常依恋往日山林,池里鱼向往着从前深渊。

我愿在南野际开垦荒地,保持着拙朴性归耕田园。

绕房宅方圆有十余亩地,还有那茅屋草舍八九间。

榆柳树荫盖着房屋后檐,争春的桃与李列满院前。

远处的邻村舍依稀可见,村落里飘荡着袅袅炊烟。

深巷中传来了几声狗吠,桑树顶有雄鸡不停啼唤。

庭院内没有那尘杂干扰,静室里有的是安适悠闲。

久困于樊笼里毫无自由,我今日总算又归返林山。

归

1.从何而归?

2.为何而归?

3.归向何处?

4.归去如何?

从何而归?

误落尘网中,一去三十年。

久在樊笼里,复得返自然。

比喻 ——官场

用夸大的数字,说明误入时间之长、痛苦之深,是作者对前半生的摇摆、痴迷表示深沉的悔恨。

(返回园田的原因)

为何而归?

1.尘网樊笼 对勾心斗角的官场的极端厌恶

2.少无适俗韵 ——缺乏官场应酬的品性

不同流合污

3.性本爱丘山

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

守拙归园田

——对田园的向往、眷恋

归向何处?

方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

诗人的描写角度有何变化?

1.远近结合:

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

近景

生活简朴清雅

远景

平静安详

2.动静结合(以动衬静)

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

方宅、草屋、榆柳、桃李皆静态。

鸡犬之声最富有农村环境特征,让景象多了一些生气,画面更加和谐统一。

3.视听(声色)结合

白描原是中国画的一种技法,指描绘人物和花卉时用墨线勾勒物象,不着颜色,称为“单线平涂”法。

白描

工笔

写意

白描:用最简练的笔墨,不加烘托,描画出鲜明生动的形象,是与细节描写相对的艺术手法。

张岱《湖心亭看雪》:

长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒。

马致远《天净沙秋思》:

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

4.白描、融情于景

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

粗线条勾勒,淳朴宁静而充满情趣的村居图,寄寓了诗人对田园生活的向往与喜爱。

归向何处?

方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

白描、以动衬静、远近结合、视听结合、融情于景

方宅、草屋

(近景)

村落、炊烟

(远景)

榆柳、桃李

狗吠、鸡鸣

(声音)

宁静、闲适、恬淡的田园生活

静

动

归去之后如何?

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

——自由、安逸、喜悦

厌恶官场,热爱田园,追求精神上的自由和独立。

与开头的“少无适俗韵,性本爱丘山”相呼应。

归

从何而归

为何而归

归向何处

归去如何

尘网、樊笼

本性:无俗韵、爱丘山

误落尘网

园田

见

方宅、草屋、榆柳、桃李

远村、炊烟

闻

狗吠、鸡鸣

感

安逸

喜悦

《短歌行》表达了诗人统一天下的雄心壮志而又求贤若渴的志士豪情。

《归园田居》袒露了自己不与世俗同流合污、向往怡然自得的田园生活的隐士情怀。

志士与隐士

二人人生态度的不同,源于各自的出身及地位。曹操作为汉末军阀,拥有巨大的权力和能量,他是曹魏政权的缔造者,是创造历史的英雄人物。处在这一位置上,自然是要把建立一番功业作为人生目标。而陶渊明出身于一般官宦家庭,家境一般,年轻时也曾胸怀大志,但动荡的社会、龌龊的官场却是他改变不了的。理想与现实形成了难以调和的矛盾,使其厌恶官场,向往自然。

孟子说“穷则独善其身,达则兼济天下”,陶渊明和曹操的人生态度正是“穷”与“达”的体现。两首诗歌都是有志之人对生命的高歌。一个选择世俗多数人认可的、也是那个时代多数人只能选择的方式,通过仕途建功立业,成就生命的精彩;一个在深思熟虑多次往返后终于决然离开,同样保持自我的高洁之身。

并非无志之人,也非佛系而为。性格使然,人生境遇使然。

一个是外显,兼济天下;一个是内隐,独善其身:都是在保持自我的高远志向。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读