第14课 当代中国的外交 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14课 当代中国的外交 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)选择性必修一国家制度与社会治理(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-13 21:06:44 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

国际法指适用主权国家之间以及其他具有国际人格的实体之间的法律规则的总体。

国际法又称国际公法,以区别于国际私法或法律冲突,后者处理的是不同国家的国内法之间的差异。国际法也与国内法截然不同,国内法是一个国家内部的法律,它调整在其管辖范围内的个人及其他法律实体的行为。国际法是国际公法,区别于国际私法和国际内法。

国际法是指若干国家参与制定或者国际公认的、调整国家之间关系的法律。

第14课 当代中国的外交

高中历史·选择性必修1·国家制度与社会治理

学习目标与核心素养

【唯物史观】 通过学习,运用唯物辩证史观及有关理论,理解独立自主的和平外交政策确立的背景、具体方针,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】 通过教科书和配套课件,认识当代中国的外交所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】 通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,认识20世纪50年代外交走向成熟及主要成就,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】 引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,认识新时期外交政策调整,外交理念的发展,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】 通过教学让学生体会当代中国外交对中国及全人类发展的贡献与价值。

1.开创独立自主的和平外交

2.改革开放后的外交成就

3.中共十八大以来的特色大国外交

重点

外交:外交是一个国家在国际关系方面的活动。通常是指一个国家为了实现其对外政策,通过互相设立使馆,派遣或者接受使团,领导人访问,参加国际组织,参加政府性国际会议,用谈判、通讯和缔结条约等方法,处理其国际关系的活动。

新中国的成立为建立新型外交关系创造了前提。

美国等帝国主义国家对新中国政治上孤立、经济上封锁、军事上威胁。

(一)背景:

外交任务:打破被孤立、封锁的局面,为巩固政权和恢复经济创造条件;结束旧中国的屈辱外交史,开创独立自主外交的新局面

【材料】

中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民的友好合作,反对帝国主义的侵略和战争政策。

——《中国人民政治协商会议共同纲领》

你能用材料中的几个词语概括出新中国的外交原则吗?

独立

自由

和平

独立自主的和平外交方针

(二)外交方针

其是新中国进行外交活动的根本指导思想和原则,是区别于旧中国外交的最主要特征,贯穿新中国外交的各个领域

【材料】本政府为代表中华人民共和国人民的惟一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府。本政府均愿与之建立外交关系。 ------毛泽东的声明

(三)三大外交政策

内容 含义 意义

不承认旧的屈辱外交

关系,而在新的基础上

另建新的平等外交关系。

先清除帝国主义在华势力和一切特权,再考虑与西方国家建交。

旗帜鲜明地站在

社会主义阵营一边。

使我国改变了半殖民地的地位,

在国际交往中独立自主。

巩固新中国的独立与主权,

奠定平等互利外交关系的基础。

保障革命成果,保卫和平的斗争中不致处于孤立地位。

另起炉灶

打扫干净

屋子再请客

一边倒

独立

自主

平等

互利

和平

三大方针所体现的外交理念?

解决内部历史问题史

解决内部现实问题

解决外部问题

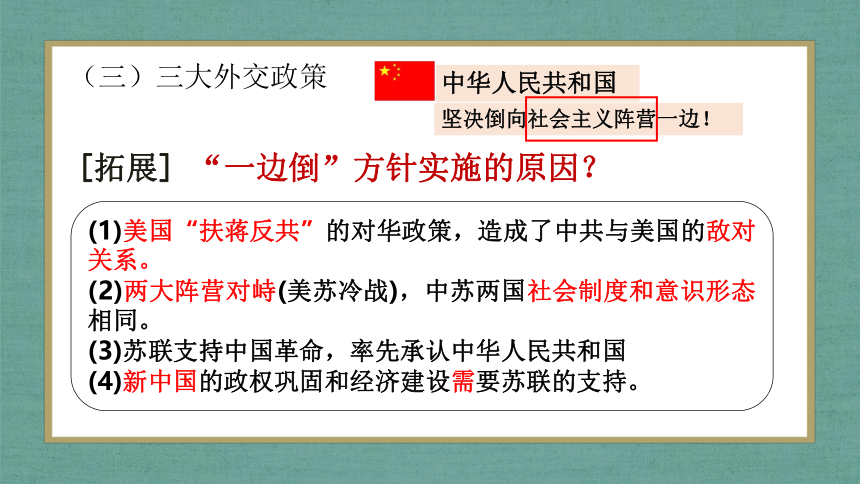

(1)美国“扶蒋反共”的对华政策,造成了中共与美国的敌对关系。

(2)两大阵营对峙(美苏冷战),中苏两国社会制度和意识形态相同。

(3)苏联支持中国革命,率先承认中华人民共和国

(4)新中国的政权巩固和经济建设需要苏联的支持。

[拓展] “一边倒”方针实施的原因?

中华人民共和国

坚决倒向社会主义阵营一边!

(三)三大外交政策

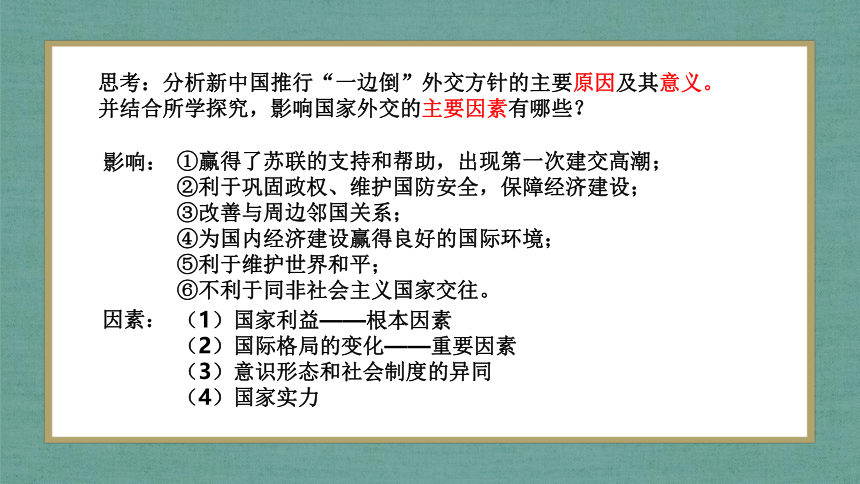

①赢得了苏联的支持和帮助,出现第一次建交高潮;

②利于巩固政权、维护国防安全,保障经济建设;

③改善与周边邻国关系;

④为国内经济建设赢得良好的国际环境;

⑤利于维护世界和平;

⑥不利于同非社会主义国家交往。

思考:分析新中国推行“一边倒”外交方针的主要原因及其意义。并结合所学探究,影响国家外交的主要因素有哪些?

影响:

(1)国家利益——根本因素

(2)国际格局的变化——重要因素

(3)意识形态和社会制度的异同

(4)国家实力

因素:

建国初外交特点:

革命性及意识形态色彩;(中国革命运动影响);

内向性(受国内政治的制约);

过渡性(革命型外交向国家型外交过渡);

结盟性

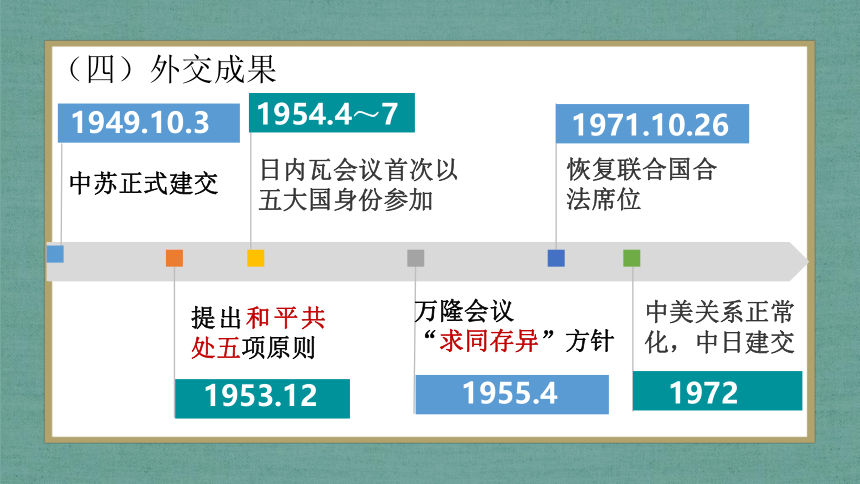

中苏正式建交

1949.10.3

1955.4

1953.12

提出和平共处五项原则

万隆会议

“求同存异”方针

日内瓦会议首次以五大国身份参加

1954.4~7

1971.10.26

恢复联合国合法席位

1972

中美关系正常化,中日建交

(四)外交成果

互相尊重主权和领土完整

核心

互不侵犯 互不干涉内政

保证

平等互利

条件

和平共处

目标

提出和平共处五项原则

标志着新中国外交政策的成熟,成为解决国与国之间问题的基本准则,为开创中国外交新局面奠定基础。

(四)外交成果

1.提出:1953年接见印度代表团

2.发展:1954年访问印度和缅甸

1955年万隆会议

1.参与国:亚非等29国

万隆会议上的“声音”

伊拉克代表:共产主义是“独裁”。

泰国代表:中国没有宗教自由。

锡兰代表:(台湾)应当取得一个独立国家的地位。

2.内容:讨论保护和平、争取民族独立、发展民族经济等,周恩来提出“求同存异”

我们的会议应该求同而存异。……我们应该承认,在亚非国家中存在着不同的思想意识和社会制度,但这并不妨碍我们求同和团结。

(四)外交成果

“同”指什么?“异”指什么?

在我们中间有无求同的基础呢?有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过,并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。……我们的会议应该求同而存异。……我们应该承认,在亚非国家中存在着不同的思想意识和社会制度,但这并不妨碍我们求同和团结。

──周恩来在万隆会议上的演说(即补充发言)

“同”:共同的遭遇(都遭受过殖民主义的侵略);

共同的愿望和要求(民族独立、发展民族经济;维护和平)

“异”:社会制度、意识形态等差异。

(四)外交成果

整个会议期间,周恩来以其卓越的外交才能,三次力挽狂澜,树立起了和平共处、

求同存异的万隆精神。也正是在这一精神指导下,诞生了“万隆会议十项原则”。

力挽狂澜——万隆会议

万隆精神:

亚非国家人民团结一致,保卫世界和平,增进各国友谊的精神。

20世纪六七十年代中国的外交成就

1964年

1971年

1972年

到1976年

1979年

中法建交

中国恢复在联合国的一切合法权利

中美关系开始走向正常化

与中国建交的国家达到111个

中美正式建立外交关系

思考:中国恢复在联合国的合法席位的原因

①美国霸权地位衰落;

③中国综合国力上升,国际地位提高;

②发展中国家在联合国力量加强;(第三世界的崛起;)

中美国家利益共同需求

美国

①孤立中国政策的失败

②与苏联争霸中处于守势

③陷入侵越战争的泥潭

④美国经济衰退,受到西欧、日本的挑战

中国

①改善中国的国际地位

②牵制和对付来自苏联的威胁

③解决台湾问题,实现祖国统一的需要

④中国综合国力的增强和国际地位的提高

思考:中美关系正常化的原因

原因

根本原因

改革开放前,新中国的外交有哪些特点?

外交特点:⑴基本以意识形态划线,以安全外交为主;

⑵立足第三世界,建立广泛的国际统一战线;

⑶坚持独立自主,反对大国霸权;

⑷提出“和平共处五项原则”和“求同存异”方针,为反对不合理的国际秩序和不同类型国家之间的和平共处提供了中国方案。

一、独立自主,坚守底线

国内:中共十一届三中全会以后,外交政策朝着为改革开放和现代化建设服务的方向进行调整。

二、务实合作,互惠共赢

(一)背景

十一届三中全会参会人员举手表决

1978年以来的中国与世界

1.东欧剧变和苏联解体

1991年,苏联解体,两极格局瓦解

2.和平与动荡并存

科索沃战争、“9·11”事件

3.多极化趋势的加强

1993年,欧盟成立,日本、俄罗斯力量不断发展壮大。

4.经济全球化与区域集团化

世 界

中 国

1.外交目标

反对霸权主义,维护世界和平。

2.外交成就

开展以联合国为中心的多边外交;

积极参与地区性国际组织的外交活动;

发展与周边国家的睦邻友好关系;

推动建设新型国际关系,构建人类命

运共同体。

3.影响

形成全方位、多层次、立体化的外交

布局;国际影响力不断扩大

改革开放以来中国外交风采

中非合作论坛北京峰会

上海合作组织会议

博鳌亚洲论坛

金砖五国峰会

中美建交

戈尔巴乔夫访问中国

二、务实合作,互惠共赢

从改革开放到党的十八大,中国外交发展经历了三个阶段:

第一个阶段,20世纪70年代末特别是党的十一届三中全会到80年代末——“独立自主”“不结盟”。

第二个阶段,20世纪80年代末至90年代末——“韬光养晦,有所作为”。

第三个阶段,20世纪90年代末至党的十八大——“和平发展” “互利共赢”。

小组合作探究:党的十八大以来,我国如何开展全方位外交,打造全球朋友圈?

(一)大力建设“周边共同体”

(二)大力推动“一带一路”倡议

(三)积极参与全球安全治理

(四)积极构建良好大国关系

中美之间庄园外交

在抗击新冠疫情中践行人类命运共同体的理念

在抗击新冠疫情中践行人类命运共同体的理念

思考:新中国外交取得巨大成就的原因

①政治、经济:中国共产党的正确领导以及综合国力的增强。

②思想:实事求是,与时俱进。准确把握国际关系的复杂多变和主要矛盾,制定出正确的外交方针和政策。

③外交:超越意识形态处理国家间关系,奉行独立自主的和平外交政策。

④道路:走和平发展道路,创造性地走上了符合本国国情的和平发展道路。

【课堂小结】

时间 背景 外交重心

建国初期 西方对新中国的外交孤立;维护新中国安全;恢复并发展经济 另起炉灶

打扫干净屋子再请客

一边倒

50年代末期到 60年代中期 亚非拉民族解放运动高潮;西欧和日本迅速发展;中苏逐渐分裂 赢得亚非拉国家的友谊和信任

实现与西方大国的外交突破

70年代初 美苏争霸中,苏联处于攻势 打开外交新局面

改革开放后至21世纪初 经济全球化的加速发展;国际局势相对缓和;中国进行改革开放 提出和平与发展是当代世界的主题

十八大以来 中国综合国力上升 开展有中国特色的大国外交

独立自主的和平外交成就

新中国成立前后

20世纪60年代 逐步冲破西方大国封锁

20世纪70年代

20世纪80年代 全面发展对外关系

世纪之交

十八大以来

三大外交方针

日内瓦会议、万隆会议

恢复在联合国的合法席位

中美关系正常化、中日建交

全方位对外开放

以联合国为中心的多边外交

构建以合作共赢为核心的新型国际关系

提出中国方案

纵览外交史

国际法指适用主权国家之间以及其他具有国际人格的实体之间的法律规则的总体。

国际法又称国际公法,以区别于国际私法或法律冲突,后者处理的是不同国家的国内法之间的差异。国际法也与国内法截然不同,国内法是一个国家内部的法律,它调整在其管辖范围内的个人及其他法律实体的行为。国际法是国际公法,区别于国际私法和国际内法。

国际法是指若干国家参与制定或者国际公认的、调整国家之间关系的法律。

第14课 当代中国的外交

高中历史·选择性必修1·国家制度与社会治理

学习目标与核心素养

【唯物史观】 通过学习,运用唯物辩证史观及有关理论,理解独立自主的和平外交政策确立的背景、具体方针,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

【时空观念】 通过教科书和配套课件,认识当代中国的外交所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

【史料实证】 通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,认识20世纪50年代外交走向成熟及主要成就,提高学生探究分析历史问题的能力。

【历史解释】 引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,认识新时期外交政策调整,外交理念的发展,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

【家国情怀】 通过教学让学生体会当代中国外交对中国及全人类发展的贡献与价值。

1.开创独立自主的和平外交

2.改革开放后的外交成就

3.中共十八大以来的特色大国外交

重点

外交:外交是一个国家在国际关系方面的活动。通常是指一个国家为了实现其对外政策,通过互相设立使馆,派遣或者接受使团,领导人访问,参加国际组织,参加政府性国际会议,用谈判、通讯和缔结条约等方法,处理其国际关系的活动。

新中国的成立为建立新型外交关系创造了前提。

美国等帝国主义国家对新中国政治上孤立、经济上封锁、军事上威胁。

(一)背景:

外交任务:打破被孤立、封锁的局面,为巩固政权和恢复经济创造条件;结束旧中国的屈辱外交史,开创独立自主外交的新局面

【材料】

中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民的友好合作,反对帝国主义的侵略和战争政策。

——《中国人民政治协商会议共同纲领》

你能用材料中的几个词语概括出新中国的外交原则吗?

独立

自由

和平

独立自主的和平外交方针

(二)外交方针

其是新中国进行外交活动的根本指导思想和原则,是区别于旧中国外交的最主要特征,贯穿新中国外交的各个领域

【材料】本政府为代表中华人民共和国人民的惟一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府。本政府均愿与之建立外交关系。 ------毛泽东的声明

(三)三大外交政策

内容 含义 意义

不承认旧的屈辱外交

关系,而在新的基础上

另建新的平等外交关系。

先清除帝国主义在华势力和一切特权,再考虑与西方国家建交。

旗帜鲜明地站在

社会主义阵营一边。

使我国改变了半殖民地的地位,

在国际交往中独立自主。

巩固新中国的独立与主权,

奠定平等互利外交关系的基础。

保障革命成果,保卫和平的斗争中不致处于孤立地位。

另起炉灶

打扫干净

屋子再请客

一边倒

独立

自主

平等

互利

和平

三大方针所体现的外交理念?

解决内部历史问题史

解决内部现实问题

解决外部问题

(1)美国“扶蒋反共”的对华政策,造成了中共与美国的敌对关系。

(2)两大阵营对峙(美苏冷战),中苏两国社会制度和意识形态相同。

(3)苏联支持中国革命,率先承认中华人民共和国

(4)新中国的政权巩固和经济建设需要苏联的支持。

[拓展] “一边倒”方针实施的原因?

中华人民共和国

坚决倒向社会主义阵营一边!

(三)三大外交政策

①赢得了苏联的支持和帮助,出现第一次建交高潮;

②利于巩固政权、维护国防安全,保障经济建设;

③改善与周边邻国关系;

④为国内经济建设赢得良好的国际环境;

⑤利于维护世界和平;

⑥不利于同非社会主义国家交往。

思考:分析新中国推行“一边倒”外交方针的主要原因及其意义。并结合所学探究,影响国家外交的主要因素有哪些?

影响:

(1)国家利益——根本因素

(2)国际格局的变化——重要因素

(3)意识形态和社会制度的异同

(4)国家实力

因素:

建国初外交特点:

革命性及意识形态色彩;(中国革命运动影响);

内向性(受国内政治的制约);

过渡性(革命型外交向国家型外交过渡);

结盟性

中苏正式建交

1949.10.3

1955.4

1953.12

提出和平共处五项原则

万隆会议

“求同存异”方针

日内瓦会议首次以五大国身份参加

1954.4~7

1971.10.26

恢复联合国合法席位

1972

中美关系正常化,中日建交

(四)外交成果

互相尊重主权和领土完整

核心

互不侵犯 互不干涉内政

保证

平等互利

条件

和平共处

目标

提出和平共处五项原则

标志着新中国外交政策的成熟,成为解决国与国之间问题的基本准则,为开创中国外交新局面奠定基础。

(四)外交成果

1.提出:1953年接见印度代表团

2.发展:1954年访问印度和缅甸

1955年万隆会议

1.参与国:亚非等29国

万隆会议上的“声音”

伊拉克代表:共产主义是“独裁”。

泰国代表:中国没有宗教自由。

锡兰代表:(台湾)应当取得一个独立国家的地位。

2.内容:讨论保护和平、争取民族独立、发展民族经济等,周恩来提出“求同存异”

我们的会议应该求同而存异。……我们应该承认,在亚非国家中存在着不同的思想意识和社会制度,但这并不妨碍我们求同和团结。

(四)外交成果

“同”指什么?“异”指什么?

在我们中间有无求同的基础呢?有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过,并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。……我们的会议应该求同而存异。……我们应该承认,在亚非国家中存在着不同的思想意识和社会制度,但这并不妨碍我们求同和团结。

──周恩来在万隆会议上的演说(即补充发言)

“同”:共同的遭遇(都遭受过殖民主义的侵略);

共同的愿望和要求(民族独立、发展民族经济;维护和平)

“异”:社会制度、意识形态等差异。

(四)外交成果

整个会议期间,周恩来以其卓越的外交才能,三次力挽狂澜,树立起了和平共处、

求同存异的万隆精神。也正是在这一精神指导下,诞生了“万隆会议十项原则”。

力挽狂澜——万隆会议

万隆精神:

亚非国家人民团结一致,保卫世界和平,增进各国友谊的精神。

20世纪六七十年代中国的外交成就

1964年

1971年

1972年

到1976年

1979年

中法建交

中国恢复在联合国的一切合法权利

中美关系开始走向正常化

与中国建交的国家达到111个

中美正式建立外交关系

思考:中国恢复在联合国的合法席位的原因

①美国霸权地位衰落;

③中国综合国力上升,国际地位提高;

②发展中国家在联合国力量加强;(第三世界的崛起;)

中美国家利益共同需求

美国

①孤立中国政策的失败

②与苏联争霸中处于守势

③陷入侵越战争的泥潭

④美国经济衰退,受到西欧、日本的挑战

中国

①改善中国的国际地位

②牵制和对付来自苏联的威胁

③解决台湾问题,实现祖国统一的需要

④中国综合国力的增强和国际地位的提高

思考:中美关系正常化的原因

原因

根本原因

改革开放前,新中国的外交有哪些特点?

外交特点:⑴基本以意识形态划线,以安全外交为主;

⑵立足第三世界,建立广泛的国际统一战线;

⑶坚持独立自主,反对大国霸权;

⑷提出“和平共处五项原则”和“求同存异”方针,为反对不合理的国际秩序和不同类型国家之间的和平共处提供了中国方案。

一、独立自主,坚守底线

国内:中共十一届三中全会以后,外交政策朝着为改革开放和现代化建设服务的方向进行调整。

二、务实合作,互惠共赢

(一)背景

十一届三中全会参会人员举手表决

1978年以来的中国与世界

1.东欧剧变和苏联解体

1991年,苏联解体,两极格局瓦解

2.和平与动荡并存

科索沃战争、“9·11”事件

3.多极化趋势的加强

1993年,欧盟成立,日本、俄罗斯力量不断发展壮大。

4.经济全球化与区域集团化

世 界

中 国

1.外交目标

反对霸权主义,维护世界和平。

2.外交成就

开展以联合国为中心的多边外交;

积极参与地区性国际组织的外交活动;

发展与周边国家的睦邻友好关系;

推动建设新型国际关系,构建人类命

运共同体。

3.影响

形成全方位、多层次、立体化的外交

布局;国际影响力不断扩大

改革开放以来中国外交风采

中非合作论坛北京峰会

上海合作组织会议

博鳌亚洲论坛

金砖五国峰会

中美建交

戈尔巴乔夫访问中国

二、务实合作,互惠共赢

从改革开放到党的十八大,中国外交发展经历了三个阶段:

第一个阶段,20世纪70年代末特别是党的十一届三中全会到80年代末——“独立自主”“不结盟”。

第二个阶段,20世纪80年代末至90年代末——“韬光养晦,有所作为”。

第三个阶段,20世纪90年代末至党的十八大——“和平发展” “互利共赢”。

小组合作探究:党的十八大以来,我国如何开展全方位外交,打造全球朋友圈?

(一)大力建设“周边共同体”

(二)大力推动“一带一路”倡议

(三)积极参与全球安全治理

(四)积极构建良好大国关系

中美之间庄园外交

在抗击新冠疫情中践行人类命运共同体的理念

在抗击新冠疫情中践行人类命运共同体的理念

思考:新中国外交取得巨大成就的原因

①政治、经济:中国共产党的正确领导以及综合国力的增强。

②思想:实事求是,与时俱进。准确把握国际关系的复杂多变和主要矛盾,制定出正确的外交方针和政策。

③外交:超越意识形态处理国家间关系,奉行独立自主的和平外交政策。

④道路:走和平发展道路,创造性地走上了符合本国国情的和平发展道路。

【课堂小结】

时间 背景 外交重心

建国初期 西方对新中国的外交孤立;维护新中国安全;恢复并发展经济 另起炉灶

打扫干净屋子再请客

一边倒

50年代末期到 60年代中期 亚非拉民族解放运动高潮;西欧和日本迅速发展;中苏逐渐分裂 赢得亚非拉国家的友谊和信任

实现与西方大国的外交突破

70年代初 美苏争霸中,苏联处于攻势 打开外交新局面

改革开放后至21世纪初 经济全球化的加速发展;国际局势相对缓和;中国进行改革开放 提出和平与发展是当代世界的主题

十八大以来 中国综合国力上升 开展有中国特色的大国外交

独立自主的和平外交成就

新中国成立前后

20世纪60年代 逐步冲破西方大国封锁

20世纪70年代

20世纪80年代 全面发展对外关系

世纪之交

十八大以来

三大外交方针

日内瓦会议、万隆会议

恢复在联合国的合法席位

中美关系正常化、中日建交

全方位对外开放

以联合国为中心的多边外交

构建以合作共赢为核心的新型国际关系

提出中国方案

纵览外交史

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理