14.1《故都的秋》课件(共24张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》课件(共24张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-14 01:08:06 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

学习目标

1、感受语言之美,领会“排比”“比喻”的修辞手法。

2、通过对五幅画的解读,把握故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点;学习“对比”手法,体会“情景交融”的妙处。

3、探究作者寄寓在秋景中的深刻思想和情感。

诗句传情,知人论世

导入

春花( )何时了,往事知多少。

长风万里送( ),对此可以酣高楼。

女娲炼石补天处,石破天惊逗( )。

落霞与孤鹜齐飞,( )共长天一色。

导入

从古人写秋的文字里感悟秋天的特点。

毛泽东:万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

刘禹锡:自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

秋天的特点:悲凉不堪、伤感凄苦、孤寂落寞;多姿多彩、充满豪情、坚强孤傲。

一片落叶就是一个季节;一点秋意就是一番心境;

一番心境就是一篇散文。

导入

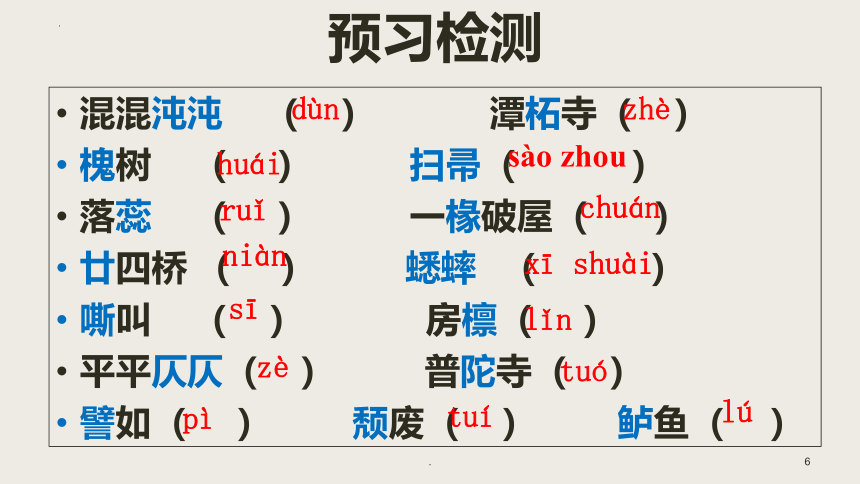

.预习检测混混沌沌( ) 潭柘寺( )槐树 ( ) 扫帚( ) 落蕊( ) 一椽破屋( ) 廿四桥 ( ) 蟋蟀( ) 嘶叫 ( ) 房檩( )平平仄仄( ) 普陀寺( ) 譬如( )颓废( )鲈鱼( )dùnzhèhuáisào zhouruǐchuánniànxī shuàisīlǐnzètuópìtuílú“故都”之“故”有落寞沧桑之意,无比眷恋之情;“故都”更有一种文化的厚重感、历史的沧桑感。

“故都”与“秋”所组合的标题,既让人肃然感受到故都的苍凉和凄清,也会很自然地读出作者心中对这座历史名城的珍爱、赞叹及深情的眷恋和向往。

文题中“故都”指的就是当时的北平,那为何不以“北平的秋”为题呢?

思考:

“可是啊,北国的秋,特别地来得清,来得静,来得悲凉。”

从标题看,文章的落脚点是什么?

找文眼:

清、静、悲凉

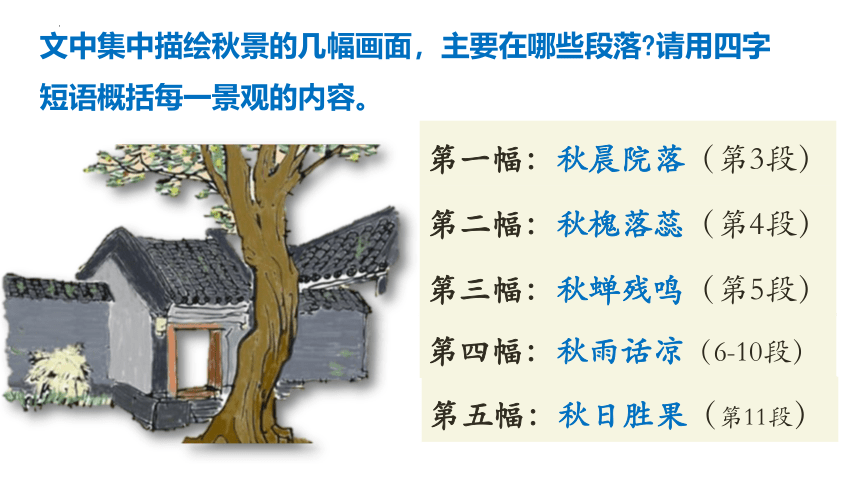

文中集中描绘秋景的几幅画面,主要在哪些段落 请用四字短语概括每一景观的内容。

第一幅:秋晨院落(第3段)

第二幅:秋槐落蕊(第4段)

第五幅:秋日胜果(第11段)

第四幅:秋雨话凉(6-10段)

第三幅:秋蝉残鸣(第5段)

在记叙秋景时,是以什么顺序来展开的?

课文鉴赏

既不是以时间为序,也不是以空间为序,应该说是无序的。这正是散文“形散”的特点,但这些景物具有了“清、静、悲凉”的共同点,这就是文章的“神聚”。

总起(1-2)总写作者对北国、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情(忆秋)。

分写(3-12) 记叙故都的秋天景象,赞美北国之秋(绘秋)。

总括(13-14)强调南国之秋的色味不及北国之秋,直抒对故都之秋无比眷恋之情(恋秋)。

课文的结构

课文鉴赏

阅读文章的一、二段,这两段写了什么?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

课文鉴赏

写对北国之秋、江南之秋的不同感受。手法:对比。突出北国之秋的特点:清、静、悲凉(南国之秋:草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡)。作用:用衬托的手法写江南之秋不比北国之秋,直抒对“故都之秋”的热爱眷念之情!秋中有情的眷恋,情中有秋的落寞。

文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

结尾再次提到南国之秋。比起北国的秋天,正像是黄酒之与白干,稀饭之与默默,鲈鱼之与大蟹,黄犬之于骆驼。”从浓烈,敦厚,味鲜,规模四个方面进行比较。南国的秋味比不上北国的秋味,直抒对北国之秋的无比眷恋之情,也是再次表达了对北国之秋的眷恋、向往之情。

渗透于骨髓里的秋的神韵

回顾概括:哪些段落描写北国的秋?分别找出故都秋景图

课文鉴赏

3~11主要是刻划了五幅画面:

清晨静观图、秋槐落蕊图、秋蝉残鸣图、秋风秋雨话秋凉、秋树奇景图

五幅画面分别写了什么景物?这些景物有什么特点?采用什么方法来描写景物?为什么这样写?

故都秋的总特色:清、静、悲凉。

作者主要从哪个方面写故都的秋?声、形、色、味。

《秋晨院落图》

作者选取了哪些平常的景物来写故都的秋?

(“破屋”、“天色”、“驯鸽的飞声”、“日光”、“牵牛花”、“秋草”。)

渗透于骨髓里的秋的神韵

作者写了哪些秋色?秋色的特点是什么?作者心里会产生怎样的感受?

碧绿、青天、蓝朵。冷色调。一幅冷色的画面。冷清、悲凉。

渗透于骨髓里的秋的神韵

《秋晨院落图》

本段又写了哪些秋声呢?用了什么写法?作者心里会产生怎样的感受?

青天下驯鸽的飞声。

以声写静的反衬手法。凄清、孤独、悲凉。

《秋晨院落图》

《秋晨院落图》

在这样的清冷寂静的声色环境中,作者做了些什么?这是怎样的一种心境?

“泡一碗浓茶……”,“细数……”,“静对……”

悠闲、惬意、对故都秋的一种热爱,也给人清、静的感受,还有些许凄冷、孤独、悲凉。

由于作者当时心情不好,因此不喜暖色,不好热闹。“是白色恐怖,使郁达夫心境不好;他心境不好,所以喜好冷色调,总想找宁静处”。以情驭景,以景显情,情景交融,一切景语皆情语。

故都北京,即使是在郁达夫那个时代,秋天里,明艳之色有,热闹地方也有,作者为何避而不写?

郁达夫

作者生平

郁达夫,三岁丧父,从17岁开始,在异国生活十年,饱受屈辱和歧视。

在个人性格方面,抑郁善感;在文艺和审美观方面,提倡“静的文学”,写的也多是“静如止水似的文学”,再加上当时的中国,连年战乱,民不聊生,郁达夫居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦。

因此作者描写的悲凉已不是故都赏秋的心态,而是对整个人生的感悟。

理解作者悲凉的三个层面的原因

自主探究

郁达夫

颠沛流离的人生况味

时局动荡、民族危亡的时代之悲

忧郁性格、苦闷心理的投射

自主探究,延伸拓展

1.有人认为“有些批评家说,中国的文人学士……非要在北方,才感受得到底”此段文字完全可以删去,你的观点呢?

中心句是;“足见有感觉的动物,……深沉,幽远,严厉,萧索的感触来。”前段文字是记叙,具有自然气息;这段文字是议论,具有人文气息。二者合二为一,天衣无缝,照应了散文的特点“形散而神不散”。

(仿写一:根据下面示例仿写,郁达夫笔下,“故都的秋”在哪里?

示例:作者笔下的“故都的秋” ,在小院中每座低矮的破屋内外。

郁达夫日记手稿

小试身手

学习目标

1、感受语言之美,领会“排比”“比喻”的修辞手法。

2、通过对五幅画的解读,把握故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点;学习“对比”手法,体会“情景交融”的妙处。

3、探究作者寄寓在秋景中的深刻思想和情感。

诗句传情,知人论世

导入

春花( )何时了,往事知多少。

长风万里送( ),对此可以酣高楼。

女娲炼石补天处,石破天惊逗( )。

落霞与孤鹜齐飞,( )共长天一色。

导入

从古人写秋的文字里感悟秋天的特点。

毛泽东:万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

刘禹锡:自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

秋天的特点:悲凉不堪、伤感凄苦、孤寂落寞;多姿多彩、充满豪情、坚强孤傲。

一片落叶就是一个季节;一点秋意就是一番心境;

一番心境就是一篇散文。

导入

.预习检测混混沌沌( ) 潭柘寺( )槐树 ( ) 扫帚( ) 落蕊( ) 一椽破屋( ) 廿四桥 ( ) 蟋蟀( ) 嘶叫 ( ) 房檩( )平平仄仄( ) 普陀寺( ) 譬如( )颓废( )鲈鱼( )dùnzhèhuáisào zhouruǐchuánniànxī shuàisīlǐnzètuópìtuílú“故都”之“故”有落寞沧桑之意,无比眷恋之情;“故都”更有一种文化的厚重感、历史的沧桑感。

“故都”与“秋”所组合的标题,既让人肃然感受到故都的苍凉和凄清,也会很自然地读出作者心中对这座历史名城的珍爱、赞叹及深情的眷恋和向往。

文题中“故都”指的就是当时的北平,那为何不以“北平的秋”为题呢?

思考:

“可是啊,北国的秋,特别地来得清,来得静,来得悲凉。”

从标题看,文章的落脚点是什么?

找文眼:

清、静、悲凉

文中集中描绘秋景的几幅画面,主要在哪些段落 请用四字短语概括每一景观的内容。

第一幅:秋晨院落(第3段)

第二幅:秋槐落蕊(第4段)

第五幅:秋日胜果(第11段)

第四幅:秋雨话凉(6-10段)

第三幅:秋蝉残鸣(第5段)

在记叙秋景时,是以什么顺序来展开的?

课文鉴赏

既不是以时间为序,也不是以空间为序,应该说是无序的。这正是散文“形散”的特点,但这些景物具有了“清、静、悲凉”的共同点,这就是文章的“神聚”。

总起(1-2)总写作者对北国、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情(忆秋)。

分写(3-12) 记叙故都的秋天景象,赞美北国之秋(绘秋)。

总括(13-14)强调南国之秋的色味不及北国之秋,直抒对故都之秋无比眷恋之情(恋秋)。

课文的结构

课文鉴赏

阅读文章的一、二段,这两段写了什么?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

课文鉴赏

写对北国之秋、江南之秋的不同感受。手法:对比。突出北国之秋的特点:清、静、悲凉(南国之秋:草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡)。作用:用衬托的手法写江南之秋不比北国之秋,直抒对“故都之秋”的热爱眷念之情!秋中有情的眷恋,情中有秋的落寞。

文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

结尾再次提到南国之秋。比起北国的秋天,正像是黄酒之与白干,稀饭之与默默,鲈鱼之与大蟹,黄犬之于骆驼。”从浓烈,敦厚,味鲜,规模四个方面进行比较。南国的秋味比不上北国的秋味,直抒对北国之秋的无比眷恋之情,也是再次表达了对北国之秋的眷恋、向往之情。

渗透于骨髓里的秋的神韵

回顾概括:哪些段落描写北国的秋?分别找出故都秋景图

课文鉴赏

3~11主要是刻划了五幅画面:

清晨静观图、秋槐落蕊图、秋蝉残鸣图、秋风秋雨话秋凉、秋树奇景图

五幅画面分别写了什么景物?这些景物有什么特点?采用什么方法来描写景物?为什么这样写?

故都秋的总特色:清、静、悲凉。

作者主要从哪个方面写故都的秋?声、形、色、味。

《秋晨院落图》

作者选取了哪些平常的景物来写故都的秋?

(“破屋”、“天色”、“驯鸽的飞声”、“日光”、“牵牛花”、“秋草”。)

渗透于骨髓里的秋的神韵

作者写了哪些秋色?秋色的特点是什么?作者心里会产生怎样的感受?

碧绿、青天、蓝朵。冷色调。一幅冷色的画面。冷清、悲凉。

渗透于骨髓里的秋的神韵

《秋晨院落图》

本段又写了哪些秋声呢?用了什么写法?作者心里会产生怎样的感受?

青天下驯鸽的飞声。

以声写静的反衬手法。凄清、孤独、悲凉。

《秋晨院落图》

《秋晨院落图》

在这样的清冷寂静的声色环境中,作者做了些什么?这是怎样的一种心境?

“泡一碗浓茶……”,“细数……”,“静对……”

悠闲、惬意、对故都秋的一种热爱,也给人清、静的感受,还有些许凄冷、孤独、悲凉。

由于作者当时心情不好,因此不喜暖色,不好热闹。“是白色恐怖,使郁达夫心境不好;他心境不好,所以喜好冷色调,总想找宁静处”。以情驭景,以景显情,情景交融,一切景语皆情语。

故都北京,即使是在郁达夫那个时代,秋天里,明艳之色有,热闹地方也有,作者为何避而不写?

郁达夫

作者生平

郁达夫,三岁丧父,从17岁开始,在异国生活十年,饱受屈辱和歧视。

在个人性格方面,抑郁善感;在文艺和审美观方面,提倡“静的文学”,写的也多是“静如止水似的文学”,再加上当时的中国,连年战乱,民不聊生,郁达夫居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦。

因此作者描写的悲凉已不是故都赏秋的心态,而是对整个人生的感悟。

理解作者悲凉的三个层面的原因

自主探究

郁达夫

颠沛流离的人生况味

时局动荡、民族危亡的时代之悲

忧郁性格、苦闷心理的投射

自主探究,延伸拓展

1.有人认为“有些批评家说,中国的文人学士……非要在北方,才感受得到底”此段文字完全可以删去,你的观点呢?

中心句是;“足见有感觉的动物,……深沉,幽远,严厉,萧索的感触来。”前段文字是记叙,具有自然气息;这段文字是议论,具有人文气息。二者合二为一,天衣无缝,照应了散文的特点“形散而神不散”。

(仿写一:根据下面示例仿写,郁达夫笔下,“故都的秋”在哪里?

示例:作者笔下的“故都的秋” ,在小院中每座低矮的破屋内外。

郁达夫日记手稿

小试身手

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读