中考专题复习之 《愚公移山》 (含解析)

文档属性

| 名称 | 中考专题复习之 《愚公移山》 (含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 181.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-14 12:42:20 | ||

图片预览

文档简介

声

1、列子,名御寇,郑国人,战国前期道家代表人物之一,主张清静无为。

2、《列子》又名《冲虚经》,是道家重要典籍。列御寇所著,所著年代不详,大体是春秋战国时代。该书按章节分为《天瑞》《黄帝》《周穆王》《仲尼》《汤问》等八篇,每一篇均由多个寓言故事组成,寓道于事。

3、寓言

寓言是用假托的故事或自然物的拟人手法来说明某个道理,或教训的文学作品。

其特点是,篇幅一般比较短小,结构简单;语言凝练而具有鲜明的讽刺性和教育性;故事具有虚构性;常用拟人、夸张、象征等手法。

4、山水的阴阳

这里的阴阳是指日光的向背。向日为阳,背日为阴。我国古代地名中的阴和阳,实际上是一种方位指示,古代以山南、水北为阳,山北、水南水南为阴。

1、通假字:

寒暑易节,始一反焉 “反”通“返”,返回、往返。

甚矣,汝之不惠 “惠”通“慧”,聪明。

河曲智叟亡以应 “亡”通“无”,没有。

一厝朔东,一厝雍南 “厝”通“措”,放置。

无陇断焉 “ 陇”通“垄 ”,高地。

2、古今异义:

阳 古义:山之南,水之北 今义:太阳

阴 古义:山之北,水之南 今义:阴天

指 古义:直,一直 今义:手指

曾 古义:乃,并 今义:曾经

诸 古义:之于 今义;各个、许多

荷 古义:负荷 今义:荷花

毛 古义:草木 今义:毛发

息 古义:叹气 今义:休息

虽 古义:即使 今义:虽然

已 古义:止 今义:已经

3、一词多义:

且 : 年且九十 ( 将近 )

且焉置土石( 况且 )

焉 : 且焉置土石(疑问代词,哪里 )

始一反焉 (语气助词,不译 )

无陇断焉 语气词,相当于“了”

其: 其如土石何(助词,加强反问语气 )

其妻献疑曰(他的,这里指愚公的 )

惧其不已也(指愚公)

帝感其诚(指愚公移山这件事 )

之: 冀州之南、河阳之北 相当于“的”

笑而止之曰 代词, 他(她、它)

甚矣,汝之不惠 起舒缓语气

虽我之死,有子存焉 调整音节的作用

汝心之固 用在主谓之间,不译

而 :

① 聚室而谋曰 表顺承,不译

② 而山不加增 表转折,译为“但”,“但是”

③ 河曲智叟笑而止之曰 表修饰:地、着

4、词类活用现象:

①.吾与汝毕力平险 毕:形容词活用作动词,用尽。 险:形容词活用作名词,险峻的大山。

②箕畚运于渤海之尾 箕畚:名词活用作状语,用箕畚装。

③ 面山而居 面:名词用为动词,面向着。

5、特殊句式:

① 甚矣,汝之不惠 倒装句(主谓倒置),谓语前置以突出感叹语气,

即“汝之不惠甚矣”,你太不聪明了。

告之于帝 倒装句(状语后置),向天帝报告了这件事情。 “于帝告之”

且焉置土石 疑问句中,疑问代词“焉”充当“置”的宾语,前置。“且置土石焉”

何苦而不平 (倒装句。疑问代词“何”充当“苦”的宾语,前置。)“苦何而不平”

②帝感其诚 被动句,天帝被愚公的诚心所感动。“帝”是被感动者

③聚室而谋 (省略句) 遂率子孙荷担者三夫

6、重要实词

方七百里 方:方圆,指面积。

惩山北之塞 惩:苦于。 塞:阻塞。

聚室而谋 室:家。

吾与汝毕力平险 毕:尽、全

达于汉阴 阴:指山的北面、水的南面,与“阳”相对。

杂然相许 杂然:纷纷地。 许: 赞同

增不能损魁父之丘 曾:用在否定词“不”前,加强否定语气。“连....都.....”。 损:削减。

且太行王屋何 如……何:把……怎么样。

且焉置土石 焉:哪里。 置:放置、安放。

投诸渤海之尾 诸:之于。

遂率子孙荷担者三夫 荷:肩负、扛

叩石垦壤 叩:敲、打。

始龀 始:才、刚。 龀:换牙。

寒暑易节 易:更替。 节:季节。

汝心之固 固:顽固。

固不可彻 彻:通达,这里指改变。

何苦而不平 苦:愁苦,这里指担心。

操蛇之神闻之 操:持。

无陇断焉 断:隔绝。

1、文章思路

第一段:交代故事背景:两座山的面积、高度、地理位置。 (背景)

第二段:具体写愚公移山的原因和经过。 (开端)

第三段:写愚公驳斥智叟的错误观点。 (发展、高潮)

第四段:写愚公感动天地,山被移走。 (结局)

2、移山的困难有哪些?从哪里看出来?

方七百里,高万仞 山又高又大

年且九十 领导人年纪大

遂率子孙荷担者三夫,始龀,跳往助之 劳动力少、弱

叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾 工具简陋

寒暑易节,始一反焉 路途遥远、时间长

3、面对这样大的困难,愚公是怎样做的?

聚——谋——率——叩——垦——运

(群策群力,马上执行)

4、挖山结果怎样呢?

“帝感其诚,命夸娥氏二子负二山”愿望实现。

5、 人物形象

愚公: 愚公是一个有远大的抱负,不惧怕任何困难,有坚定的信念和顽强的毅力,顽强毅力,不怕困难,大智大勇,用发展的眼光看问题,敢于斗争的令人尊敬的老人。

智叟:目光短浅,知难而退,无所作为,自作聪明。

6、本文以天神帮助愚公移走两座山的神话结尾,有什么作用?

答:使文章充满浪漫主义色彩; 赞扬了愚公的伟大抱负、坚毅精神; 反映了古代劳动人民战胜自然的美好愿望。

7、作者在愚公和智叟的命名上有什么深意?

答:①“愚”和“智”是一对反义词,作者用一对反义词为两人命名,可以形成鲜明对比。

②作者在命名上还特意将两个人物加以颠倒:愚公大智大勇、坚定执着,命名为“愚”;智叟鼠目寸光、冥顽不灵,命名为“智”。这一颠倒增强了讽刺的效果。

③“公”和“叟”的称呼也值得深思。“公”和“叟”带有一定的感彩:“公”是敬称,相当于“老人家”;“叟”则是一般的甚至带有一丝不敬的称呼,相当于“老头子”。作者对人物的命名,反映了作者的感情倾向,不仅加重了对比色调,也而且增强了讽刺效果。

8、课文寓意:

只要认识客观事物发展的规律,充分发挥人的主观能动性,不怕艰难困苦,勇敢坚持斗争,就能够改造客观世界。

9、文章运用的写作手法:对比、衬托。

一、填空题

1.文学常识填空。

《愚公移山》选自《___________》,体裁是_______,作者________,名___________。郑国人,战国前期 _________家思想代表人物之一。

2.(2022 宁夏吴忠 八年级期末)解释下面句子中加点的字词:

①自三峡七百里中( ) ②但少闲人如吾两人者耳( )

③威武不能屈( ) ④甚矣,汝之不惠( )

二、选择题

3.下列各项中加点词的意义和用法完全相同的一项是( )

A.年且九十 且焉置土石 B.以君之力 以残年余力

C.其妻献疑曰 其如土石何 D.投诸渤海之尾 告之于帝

4.下列句子节奏划分不当的一项是( )

A.邻人/京城氏之孀妻/有遗男。 B.曾/不能/损魁/父之丘。

C.遂率/子孙荷担者三夫。 D.曾不能/毁/山之一毛。

5.下列句子中加点的“其”用法不同于其他三项的一项是( )

A.其妻献疑曰 B.其如土石何

C.帝感其诚 D.惧其不已也

6.下列关于《愚公移山》的说法不正确的一项是( )

A.这篇寓言故事相当完整,有背景、开端、发展、高潮和结局,也写出了一些生动的细节。

B.本文塑造了愚公的生动形象,通过愚公移山的成功反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,也说明了要克服困难就必须下定决心,坚持不懈奋斗的道理。

C.本文结尾写大力神夸娥氏的两个儿子把山背走了,这是一种封建迷信思想,不应以此结尾。

D.愚公跟智叟的矛盾是文中的主要矛盾,是故事寓意之所在,反映了我国古代劳动人民在人与自然关系这一问题上两种对立的观点。

7.下列句子的句式与现代汉语不同的一项是( )

A.面山而居 B.吾与汝毕力平险 C.跳往助之 D.告之于帝

8.下列加点字注音有误的一项是( )

A.万仞(rèn) 穷匮(kuì) 箕畚(jī)

B.豫南(yù) 冀州(jì) 荷担(hè)

C.孀妻(shuāng) 魁父(kuí) 亡以应(wú)

D.始龀(chèn) 垄断(lǒng) 一厝朔东(xī)

三、课内阅读

(一)(2021 四川成都 八年级期末)愚公移山 《列子》

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

9.下列语句中加点词的解释有误的一项是( )

A.吾与汝毕力平险 险:险峻的大山

B.寒暑易节,始一反焉 反:同“返”,往返

C.何苦而不平 苦:愁苦

D.一厝朔东 厝:放置,安放

10.下列语句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.操蛇之神闻之 已而之细柳军

B.面山而居 环而攻之而不胜

C.以君之力 不以疾也

D.其妻献疑曰 帝感其诚

11.下列句子翻译有误的一项是( )

A.遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

译文:于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人(上了山),敲石头,挖土,用箕畚装上土石,运到渤海边上。

B.甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

译文:你也太不聪明了!就凭你老迈的年纪、剩下的力气,连山上的一点草木都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?

C.汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

译文:你的心真顽固,顽固得没法改变,还不像寡妇和小孩。

D.自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉

译文:从此以后,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有山冈阻隔了。

12.下列对选文的理解和分析有误的一项是( )

A.本文写太行、王屋二山的高大,运土石路程的遥远,既显示愚公的气魄,也说明移山劳动的艰巨;写操蛇之神的“惧”和天帝的“感”,也从侧面反映了愚公的决心不可动摇。

B.文中人物对愚公移山这件事态度不尽相同,“杂然相许”大家纷纷表示赞成,都支持愚公移山的决定;愚公的妻子 “以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”连用两个反问句,表示对移山存有疑虑,既担心愚公的力量,又担心无处放置土石,不赞同愚公移山。

C.愚公在移山的整个过程中站得高、看得远,考虑问题十分周密,驳斥智叟有理有据。像这样的老人作者命名为愚公,把鼠目寸光、冥顽不灵的老头命名为智叟,这一颠倒命名,不仅加重了对比色彩,而且增强了讽刺的效果。

D.本文结尾借助神的力量实现愚公的宏伟抱负,说明愚公之诚不可磨灭,充满浪漫主义色彩。这反映了古代劳动人民的美好愿望,跟宣扬轮回报应的封建迷信有着本质的区别。

(二)阅读《愚公移山》,完成下面小题。

愚公移山

①北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

②河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

③操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

13.下列各组加点词的意思相同的一项是( )

A.年且九十 得过且过 B.指通豫南 十指连心

C.何苦而不平 苦其心志 D.惧其不已 死而后已

14.用现代汉语翻译下面的句子。

汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

15.这则寓言记叙了一件“_________________________”的事,故事中写“智叟”这一人物有何作用?

16.坚定的信念是取得成功的关键,请结合文章及下面【链接材料】,简要说明坚定的信念是如何在愚公、范仲淹身上体现的。

【链接材料】范仲淹二岁而孤,家贫无依。少有大志,每以天下为己任,发愤苦读,或夜昏怠,辄①以水沃面;食不给,啖②粥而读。既仕,每慷慨论天下事,奋不顾身。乃至被谗受贬,由参知政事谪守邓州。伸淹刻苦自励,食不重肉,妻子③衣食仅自足而已。常自诵曰:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。”

(材料出自《宋史 范仲淹传》)

①[辄]就。②[啖]dàn,喝。③[妻子]妻子与孩子。

(三)(2021 西藏 九年级学业考试)阅读下面的文言文,完成下面小题。

①太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

②北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

③河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

④操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

17.下列“之”字意义和用法不同的一项是( )

A.隐土之北 B.汝之不惠

C.汝心之固 D.虽我之死

18.解释下列加点词在句子中的意思。

(1)年且九十 且:

(2)始龀,跳往助之 始:

(3)寒暑易节,始一反焉 反:

(4)惧其不已也 惧:

19.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)遂率子孙荷担者三夫。

(2)以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

20.愚公身上体现了怎样的精神?请谈谈这种精神在现代社会有何积极意义?

四、阅读闯关

(一)(2022 云南昆明 八年级期末)阅读【甲】【乙】两则文言文,完成下面小题。

【甲】

①北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕春运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

②河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

(节选自《愚公移山》)

【乙】

居卫河侧者言:河之将决,中流之水必凸起,然不知其在何处也。及棒椎鱼集于一处,则所集之处不一两日溃矣。棒椎鱼者,象其形而名,平时不知在何所,至河暴涨乃糜①至。护堤者见其以首触岸,如万杵齐筑②,传响不绝,则决在斯须间③矣,此为数④也!然唐尧洪水,天数也;神禹随刊⑤,则人事也。惟圣人不委⑥过于天,先事而筹谋,后事而补救。

(节选自《阅微草堂笔记》,有删改)

注释:①麋(qún):成群。②筑:猛捣。③须间:转瞬间。④数:天数。⑤神禹随刊:大禹实地勘察,因势利导。⑥委:推卸。

21.解释下列句中加点词的意思。

(1)年且九十 且:

(2)始一反焉 反:

(3)固不可彻 彻:

(4)传响不绝 响:

22.用现代汉语翻译【甲】文中画横线的句子。

曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

23.请选出对【乙】文画波浪线句子的翻译及理解最恰当的一项( )

A.然不知其在何处也。

翻译:但不知道它将在什么地方。

理解:作者在此想告诉我们“将决之河”在什么地方。

B.象其形而名。

翻译:像棒椎的形状而得名。

理解:作者解释了鱼得名的原因。

24.面对困难时,有人采取保守的态度:【甲】文中的智叟认为愚公“以残年余力”去移山是“①______”(原文)之举;【乙】文中居卫河侧者与护堤者看到棒椎鱼聚集一处用头撞岸,便知大堤将决,但他们却无所作为,反而认为这是“②______”(原文)。

25.愚公算得上【乙】文所说的“圣人”吗?请结合文章内容谈谈你的看法。

(二)(2021 山东聊城 八年级期末)

【甲】

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

【乙】

昔有二翁,同邑而居。甲翁之妻子去乡,惟叟一人而已。一日,叟携酒至乙翁第,二人对酌,不亦乐乎!乙翁曰:“向吾远游冀、雍①,然未尝登泰山,君有意同行乎?”甲翁曰:“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。”乙翁曰:“差矣,汝之言!曩②者愚公年且九十而移山,今吾辈方逾六旬,何老之有!”甲翁曰:“甚善。”翌日,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。夜宿,凌晨上山,乙翁欲扶之。甲翁曰:“吾力尚可,无需相扶。”自日出至薄暮,已至半山矣。

【注】①冀、雍:古代州名,在今冀陕甘一带。②曩:过去。

26.解释加点的词语。

①惩山北之塞( ) ②汝之不惠( )

③然未尝登泰山( ) ④是山余亦未登( )

27.翻译句子。

①以残年余力,曾不能毁山之毛,其如土石何?

②甲翁之妻子去乡,惟叟一人而已。

28.对文章内容理解不正确的一项( )

A.甲文原文首先交代出太行、王屋二山的面积、高度和地理位置,为下文做铺垫。

B.愚公之妻“献疑”,智叟“笑而止之”,这可看出两人都反对愚公移山。

C.甲乙两文都运用了对比的写作手法来突出文章主旨。

D.乙翁劝诫甲翁,只要有决心,年龄不是登泰山的障碍。

29.这两则故事给我们怎样的人生启迪?

(三)(2022 湖北咸宁 八年级期末)阅读下面文言文选段,完成下面小题。

【甲】

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迁也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

(《愚公移山》)

【乙】

鲁公治①园欲凿②池父曰无地置土。公遂止。或曰:“土可垒山。”公善之,欲行。妻曰:“不畏小儿女颠踬③耶?”公复止。或曰:“筑径通之,设栏护之,又何忧焉?”公从之,又欲行。家人有止之者曰:“园成必添仆妇,下房不足,甚可虑也。”公犹夷不能决,事又寝。

【注释】①治:修建。②凿:挖掘。③颠踬:被东西绊倒。

30.下列断句正确的一项是( )

A.鲁公/治园欲凿池/父曰无地/置土 B.鲁公治园/欲凿池/父曰/无地置土

C.鲁公/治园欲凿池/父曰/无地置土 D.鲁公治园欲/凿池/父曰无地/置土

31.下列选项中词语解释有误的一项是( )

A.惩山北之塞 塞:阻塞。

B.箕畚运于渤海之尾 箕畚:用箕畚(装土石)。

C.甚可虑也 虑:担忧。

D.公善之,欲行 善:善良。

32.下列加点词的意义或用法相同的一项是( )

A.面山而居 而山不加增

B.家人有止之者曰 甚矣,汝之不惠

C.公从之 虽我之死,有子存焉

D.设栏护之 跳往助之

33.下列说法有误的一项是( )

A.甲文是古代寓言中的名篇,有生动的故事情节,由表及里塑造人物形象,又带有神话色彩,给读者留下了极为深刻的印象。

B.愚公在对智叟进行反驳时,信心百倍,理由充足,以“人无穷”而“山有尽”的道理,说得智叟哑口无言,无力回击。

C.乙文告诉我们,要想做成一件事就要听取多方面的意见,知难而退,才能避免损失。

D.鲁公行事缺乏主见,最终一事无成;愚公行事目标清晰,迎难而上,所以最终获得帮助移山成功。

34.翻译下面的文言语句。

①子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

②公犹夷不能决,事又寝。

(四)(2022 陕西咸阳 八年级期末)阅读下文,完成后面的问题。

【甲】河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一居朔东,一居雍南自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(《愚公移山》)

【乙】蜀之鄙①有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海②,何如?”富者曰:“子何恃③而往?”曰:“吾一瓶④一钵⑤足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至,而贫者至焉。人之立志,顾⑥不如蜀鄙之僧哉?

(《蜀之鄙有二僧》)

【注释】①鄙:边境。②南海:指佛教圣地普陀山,在今浙江定海县东的海上。③恃:凭借。④瓶:水瓶。⑤钵:和尚用来盛饭食的器皿。⑥顾:难道,反而。

35.解释加点的词。

(1)甚矣,汝之不惠( ) (2)子何恃而往( )

(3)越明年( ) (4)年且九十( )

36.下边加点词用法或意思完全相同的一组是( )

A.惧其不已也 安陵君其许寡人

B.而山不加增 日出而林霏开

C.以告富者 不以物喜,不以己悲

D.吾欲之南海 辍耕之垄上

37.用现代汉语翻译下列句子。

(1)自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(2)人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

38.【甲】【乙】两文告诉我们一个共同的道理是什么?

(五)阅读下列文言文,完成小题。

【甲】

①太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

②北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

③河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

④操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【乙】

仲尼适楚出于林中见佝偻者承蜩①犹掇之也。仲尼曰:“子巧乎!有道邪?”曰:“我有道也。五六月,累垸②二而不坠,则失者锱铢;累三而不坠,则失者十一;累五而不坠,犹掇之也。吾处也,若橛株驹③,吾执臂若槁木之枝。虽天地之大,万物之多,而唯蜩翼之知。吾不反不侧,不以万物易蜩之翼,何为而不得?”孔子顾谓弟子曰:“用志不分,乃凝于神。其佝偻丈人之谓乎!”丈人曰:“汝逢衣④徒也,亦何知问是乎?修汝所以,而后载言其上。”

【注释】①承蜩tiáo:粘蝉。②垸huán:泥丸。③橛株驹:断树。④逢衣:长袍大褂。

39.用“/”划分句子停顿。(划3处)

仲 尼 适 楚 出 于 林 中 见 佝 偻 者 承 蜩 犹 掇 之 也

40.解释下列加点词语的意思。

(1)荷担者三夫

(2)始龀

(3)笑而止之

(4)孔子顾谓弟子

41.下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.曾不若孀妻弱子 若橛株驹

B.子又生孙 子巧乎

C.虽我之死 虽天地之大

D.操蛇之神 易蜩之翼

42.翻译下列句子。

(1)子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

(2)吾不反不侧,不以万物易蜩之翼,何为而不得?

43.如果从“愚公”“佝偻丈人”两人中选一位作为人生导师,你更愿意选谁?谈谈你的理由。

参考答案

一、填空

1. 列子 汤问 寓言 列子 御寇 道

2. 自:于。这里是“在”的意思。 但:只是。 屈:屈服。这里是使动用法。 惠:同“慧”,聪明。

二、选择题

3.B

【分析】

A.副词,将近/副词,况且;

B.都是介词,凭借;

C.指示代词,他的/起加强反问语气的作用;

D.助词,的\代词,这件事;

4.B

【分析】B.句意:连魁父这座小山也不能削平。“曾不能”表示否定。“损”是动词。“魁父之丘”是“损”的对象。节奏划分应为“曾不能/损/魁父之丘”。

5.B

【分析】B项“其”是语气词,其它三项“其”都是代词。

6.C

【分析】C.本文结尾主要反映了当时人们“人定胜天”的强烈愿望和改造大自然的雄伟气魄。

7.D

【分析】D.“告之于帝”为倒装句,正常语序应为“于帝告之”。

8.D

【分析】D.一厝朔东(xī)——cuò;

三、 课内阅读

(一)9.C

【分析】9. C.句意:还怕挖不平吗?苦:担心;

10.D

【分析】A.代词,代指愚公移山这件事/动词,到,往;

B.表修饰,不译/表转折,但是、却;

C.介词,凭借/动词,认为;

D.代词,指愚公/代词,指愚公;

11、C.

【分析】C.重点词有:心,思想;不若,比不上、不如。应译为:你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。

12.B

【分析】 B.根据“其妻献疑曰:‘以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?’”可知,愚公的妻子对愚公“移山”的计划,提出了合理化的疑问,想知道如何处置在移山过程产生的土石,并未体现“愚公妻子反对移山”;

(二)

13.D

14.你的思想真顽固,顽固的没法改变,连寡妇和小孩子都比不上。

15.改天换地 和愚公形成对比,衬托愚公的毅力和恒心。

16.示例:愚公移山过程困难重重,“方七百里,高万仞”山本身高大无比。“寒暑易节,始一反焉”路途遥远。“北山愚公,年且九十”“遂率子孙荷担者三夫”“始龀,跳往助之”人老又少。“叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾”工具简陋。河曲智叟劝阻,讥笑。而面对这一切愚公坚定自己的信念,正是愚公的决心和行动感动了天帝,天帝才派遣力神二子背走二山,愚公完成自己的移山目标。范仲淹“少有大志,以天下为己任”,他虽然家庭苦难,有时甚至连温饱都难以维持,仍立志苦读,成才后,仍保持艰苦朴素的作风,不断磨练自己,以天下为己任,凭借坚定的信念最终青史留名。(意思对即可)

【分析】13.

A.将近/暂且; B.直/手指; C.愁苦,这里指担心/使……痛苦; D.停止/停止;

15.概括文章内容先要了解各段段意:第①段:写愚公决心移山,得到全家的支持;第②段:写愚公驳斥智叟的错误观点;第③段:写愚公的愿望终于实现。

据此可用简练的语言概括为:这则寓言记叙了愚公移山的故事(或愚公改天换地的故事)。

由第②段“河曲智叟笑而止之曰:‘甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何’”可知,智叟目光短浅、冷漠逃避、用片面、静止的观点看待事物;

由第②段“子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”可知,愚公目光长远、积极奋斗、用全面、发展的观点看待事物。

据此可知故事中写“智叟”这一人物是为了和愚公形成鲜明的对比,对愚公的形象起反衬作用,以“智叟”的鼠目寸光衬托愚公的大智若愚以及顽强的毅力和恒心。

16.愚公移山过程困难重重:由原文“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”可知,二山高大,移山任务艰巨;由第①段“北山愚公者,年且九十”可知,愚公年迈;第①段“投诸渤海之尾,隐土之北”“寒暑易节,始一反焉”说明路途遥远,往返时间长;由第①段“叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾”可知,运土工具简陋落后;由第①段“遂率子孙荷担者三夫”“始龀,跳往助之”可见移山人力缺乏;由第②段“河曲智叟笑而止之曰:‘甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何’”可知,河曲智叟劝阻,讥笑愚公。而面对这一切愚公仍然坚守移山的信念,始终没有放弃,正是愚公的决心和行动感动了天帝,最终在山神的帮助下实现了心愿。

根据链接材料“二岁而孤,家贫无依”“食不给,啖粥而读”可知,范仲淹家境贫寒,甚至连温饱都难以维持;由“少有大志,每以天下为己任”“发愤苦读,或夜昏怠,辄以水沃面”可知,范仲淹立志苦读;由“既仕,每慷慨论天下事,奋不顾身”“刻苦自励,食不重肉,妻子衣食仅自足而已”“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也”可知,范仲淹成才后,仍保持艰苦朴素的作风,不断磨练自己,以天下为己任,凭借坚定的信念最终青史留名。据此回答即可。

参考译文:

【链接材料】

范仲淹两岁的时候就失去父亲,家中贫困无依。他年轻时就有远大的志向,常常用冷水冲头洗脸。经常连饭也吃不上,就吃粥坚持读书。做官以后,常常谈论天下大事,奋不顾身。以至于有人说坏话被贬官,由参知政事降职作邓州太守。范仲淹刻苦磨炼自己,吃东西不多吃肉,妻子和孩子的衣食仅仅刚够罢了。他经常朗诵自己作品中的两句话:“读书人应当在天下人忧之前先忧,在天下人乐之后才乐。”

(三)17.A 18.(1)且:将近。(2)龀:换牙。(3)反:同“返”,往返。(4)已:停止。

19.(1)于是率领子孙中三个能挑担的人。

(2)凭借你老迈的年纪和残余的气力,连山上的一棵草木都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?

20.愚公身上体现出坚持不懈、不惧困难、目标明确、意志坚定等精神。积极意义:(示例)愚公精神在现代社会发展中,能够凝聚成我们战胜困难的磅礴力量。2020年新冠肺炎疫情中的中国人民所体现出来的坚持不懈、团结一致的精神正是愚公精神的最好例证。

【分析】17. A.结构助词,的; B.结构助词,主谓之间,取消句子独立性;

C.结构助词,主谓之间,取消句子独立性; D.结构助词,主谓之间,取消句子独立性;

18. (1)年且九十:年纪快到九十岁了。且:将近。

(2)始龀,跳往助之:刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他们。龀:换牙。

(3)寒暑易节,始一反焉:冬夏换季,才能往返一次。反:同“返”,往返。

(4)惧其不已也:怕他没完没了地挖下去。已:停止。

19.(1)遂:于是。率:率领。荷:扛。担:担子。三夫:三个。

(2)以:凭借。残年余力:老迈的年纪和残余的气力。曾:副词,用在“不”前,加强否定语气,可译为“连……也……”,常与“不”连用。毛:草木。其:在“如什么何”前面加强反问语气。如……何:把……怎么样呢?

20.(1)愚公身上的精神。面对连绵、庞大的山,面对自己年老体衰、人力单薄、工具简陋等困难,愚公丝毫不惧,丝毫不退缩,表现出愚公的不畏困难、坚持不懈、意志坚定;面对智叟的嘲讽,愚公说自己的子孙无穷尽,而山不加增,表现出愚公的目光远大、有智慧,目标明确。故愚公身上体现出坚持不懈、不惧困难、目标明确、意志坚定等精神。

(2)答题思路:题干明确指出要谈论愚公精神的积极意义,即对社会、人们有利的一面。可以结合自己的生活、见闻谈愚公精神。

示例:在现代化的今天,我们依然会遇到各种各样的困难,甚至这些困难可能比搬一座山更加艰难,而如果有愚公移山那种坚忍不拔、毫不畏惧、坚持不懈、意志坚定的精神,那么所有的困难也就不再令人畏惧,例如中华民族的伟大复兴等等,这些困难面前,我们要有愚公精神,我们一定能取得胜利。

四、(一)21.将近;同“返”,往返;通达/改变;回声/声音/响声

22.连魁父这样的小山丘都不能削减,能把太行山、王屋山怎么样?

23.B

24.不惠/汝之不惠; 天数/天数也/数/此为数也

25.示例一:算,愚公能坚持不懈,想到“子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”,符合【乙】文中圣人标准:不委过于天/先事而筹谋/后事而补救。

示例二:愚公面对困难不逃避,相信人力是无穷的,有计划,能坚持,符合【乙】文中认为圣人不把问题推卸给天数,能够事先谋划的标准,所以算。

【分析】

23. A.有误,这个句子翻译为:但不知道它将在什么地方决口。“其”在这里代指“决口”,而不是指“将决之河”。

24.(甲)文“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”分析,智叟认为愚公“以残年余力去移山”是“不惠”之举;

(乙)文中居卫河侧者与护堤者看到棒椎鱼聚集一处用头撞岸,便知大堤将决,但他们却无所作为,根据“则决在斯须间矣,此为数也”一句,可知他们认为这是“数(或:天数)”。

25.根据乙文的理解,可知所谓的“圣人”,指的是“不委过于天,先事而筹谋,后事而补救”,从这点来看,愚公能以“子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”这种发展的眼光来看待移山,而不是只认定“天数”,与乙文“圣人”的标准是相符合的。根据这一理解作出解答即可

【参考译文】

(乙)住在卫河岸边的人说:河堤将要决口的时候,河水中流必然凸起,但不知它将在什么地方决口。等到棒椎鱼聚集在一起的时候,那么这个地方用不了一两天就要决口了。棒椎鱼,是因为它长得像棒椎而得名的,不知它平时在什么地方,到了河水暴涨之时才成群聚集到一起。护堤的人看见它们用头撞堤岸,好像千万个棒椎向堤岸猛捣,传出的回声一直不消失,那么决口就是转瞬间的事了,这就是天数啊!不过唐尧时朝的洪水,是天数;大禹实地勘察,因势利导,则是尽人事。只有圣人才不把过错推卸给上天,他们凡事预算谋划,事后加以补救。

(二)26. 苦于 惠:同“慧”,聪明。 曾经 这

27.①就凭你老迈的年纪和残余的力气,连山上的草木都动不了,又能把土石怎么样呢?

②甲老翁的妻子儿女离开家乡了,只有老人一人罢了。

28.B

29.无论遇到什么困难,只要有恒心、有毅力地做下去,就有可能成功。

【分析】

27.根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

(1)句中的“以(用)、曾(连……都)、毛(草木)、其……何(把……怎么样)”几个词是重点词语。

(2)句中的“妻子(妻子儿女)、去(离开)、惟(只)、而已(罢了)”几个词是重点词语。

28. B.有误,愚公之妻“献疑”表达的是对愚公的关心,并不是像智叟那样反对愚公移山。

29.甲文章通过愚公移山成功的事情,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和惊人毅力,说明了要克服困难就必须下定决心,持之以恒,坚持不懈的道理。乙文讲述的是两个年逾六十的老翁,不以年老而互勉登泰山的故事。表现了一种老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已的精神。所以,这两则故事给我们共同的人生启迪是:只要有锲而不舍的精神和顽强的意志,就能战胜客观困难,取得胜利。据此理解作答,符合题意,言之有理即可。

参考译文:

【乙】从前有两个老翁,住在同一个巷子里,甲老翁的妻子和孩子离开了乡下,只有他自己。一天,他带着酒去乙翁的家,两个人一起喝酒,十分快乐。乙翁说:“以前我曾去冀,雍两州远处郊游,但没有登过泰山,你能不能和我一起去?”甲翁说:“这山我也没有登过,然而老了,恐怕力气不够。”乙翁说:“你说的不对!以前的愚公,九十岁的时候还可以移山,现在我们才六十来岁,哪里老呢!”甲翁说:“那太好了!”第二天,两个老人都去了,越过钱塘江,横渡过了长江,走到了泰山脚下。晚上住下休息,凌晨上山,乙翁要扶甲翁,甲翁说:“我的力气还可以,不用互相搀扶。”从太阳出来到薄暮降临,已经走过了半座大山。

(三)30.B 31.D 32.D 33.C

34.①子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?

②鲁公犹豫不决,(修园这件)事情就又放下来了。

【分析】30.根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。本句句意为:鲁公想要修建一个园子,想要凿出一个水池。(他的)父亲说:“没有地方可以放土”。“鲁公治园”与“(鲁工)欲凿池”是两个独立的分句,中间应断开,“曰”是说的意思,后面“无地置土”是说话的内容,故两者之间应断开。故断句为:鲁公治园/欲凿池/父曰/无地置土。

故选B。

31. D.句意:鲁公认为他的看法很好,想要施行。 善:认为……正确。

32. A.连词,表修饰/连词,表转折,却;

B.代词,他/主谓之间,取消句子的独立性;

C.代词,他的建议/主谓之间,取消句子的独立性;

D.代词,代指他/代词,代指他;

33. C.鲁公畏首畏尾,修园失败。乙文告诉我们做任何事情都要有目标,有决心,有毅力,不能瞻前顾后,犹豫不决,否则将一事无成。

参考译文:

【乙】鲁公想要修建一个园子,想要凿出一个水池。(他的)父亲说:“没有地方可以放土。”鲁公于是停止修建园子。后来,有人说:“土可以堆起来做成山。”鲁公认为他的看法很好,想要施行。(他的)妻子说:“(你)不怕(你的)小孩子跌倒吗?”鲁公又停止建园了。又有人说:“如果你修建一条小路通行,设置围栏来保护住,那么又有什么好担忧的呢?”鲁公听从了他的建议,又想要施行。家中有一个阻止他的人说:“园子建成了一定要添置妇女家仆,供他们休息的房间不够,这需要好好考虑啊。”鲁公犹豫不能决定,建园的事情又一次停止了。

(四)35. (1)同“慧”,聪明 (2)你 (3)到 (4)将近

36.D

37.(1)从此,冀州的南面,(直到)汉水的南岸,再也没有山冈阻隔了。

(2)一个人树立志向,难道不如蜀地边境的穷和尚吗?

38.人要立志,并且要付诸于行动。

【分析】35.(1)句意:你真的太愚蠢了。惠,同“慧”,聪明。

(2)句意:您凭借着什么去呢?子,你。

(3)句意:到了第二年。越,到。

(4)句意:年龄将近九十岁。且,将近。

36. A.代词,他\表祈使语气;

B.表转折,却\表顺承,就;

C.介词,把\介词,因为;

D.动词,去\动词,去;

38.根据甲文中的“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也”可知,愚公不仅有移山的志向,而且有实际的行动,打算世世代代挖下去。

根据乙文中的“吾一瓶一钵足矣”“越明年,贫者自南海还”可知,贫者不仅有去南海的志向,而且有实际的行动,果真到了南海,第二年自南海回来。

所以两文告诉我们的道理是人一定要树立远大的志向,还要有实际的行动。

参考译文:

[乙]四川边境有两个和尚,其中一个贫穷,其中一个富裕。穷和尚对有钱的和尚说:“我想要到南海去,你看怎么样?”富和尚说:“您凭借着什么去呢?”穷和尚说:“我只需要一个盛水的水瓶一个盛饭的饭碗就足够了。”富和尚说:“我几年来想要雇船沿着长江下游而(去南海),尚且没有成功。你凭借着什么去!”到了第二年,穷和尚从南海回来了,把到过南海的这件事告诉富和尚。富和尚的脸上露出了惭愧的神情。

四川距离南海,不知道有几千里路,富和尚不能到达可是穷和尚到达了。一个人立志求学,难道还不如四川边境的那个穷和尚吗?

(五)39.仲 尼 适 楚 /出 于 林 中 /见 佝 偻 者 承 蜩 /犹 掇 之 也

40.(1)肩负、扛 (2)才、刚 (3)制止,劝阻 (4)回头

41.D

42.(1)子子孙孙没有穷尽,而山不再增高,何愁它不被铲平呢?

(2)我不转身不侧目,不用任何事物换我眼中的蝉翼,怎么会捉不到蝉呢?

43.示例:愚公:有决心,坚持不懈;

佝偻丈人:精神集中,不因外物分散注意力。

【分析】39.先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。这句话的意思是:孔子到楚国去,走出树林,看见一个驼背的老人正用竿子粘蝉,就好像在地上拾取一样。“仲尼适楚”讲的是事件的背景,“出于林中”点明了地点,二者之间应该停顿;“见佝偻者承蜩”写的是具体的事件,它的前面应该停顿;“犹掇之也”补充说明了“佝偻丈人”承蜩的熟练程度,其前面应该停顿。所以,正确的停顿应为:仲尼适楚/出于林中/见佝偻者承蜩/犹掇之也。

40.注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:三个能挑担的人。荷,肩负、扛;

(2)句意:刚刚换牙。始,才、刚;

(3)句意:讥笑愚公,阻止他干这件事。止,制止,劝阻;

(4)句意:孔子回头对弟子们说。顾,回头。

41. A.副词,比得上/动词,像;

B.名词,儿子/代词,您;

C.连词,即使/连词,虽然;

D.结构助词,的/结构助词,的;

42.(1)“穷匮(穷尽)”“苦(愁苦,这里指担心)”是此句中的关键词语,一定要解释准确;

(2)“反(转身)”“侧(侧目)”“以(用)”“易(换)”是此句中的关键词语,一定要解释准确。

43. 如:选愚公。从甲文第②段“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴”可以看出,愚公目光长远,有坚定的目标;从“遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾”“寒暑易节,始一反焉”可以看出,愚公有坚韧不拔的毅力。

又如:选佝偻丈人。从乙文中“虽天地之大,万物之多,而唯蜩翼之知。吾不反不侧,不以万物易蜩之翼”可以看出,佝偻丈人做事专心致志,注意力集中。

参考译文:

乙:

孔子到楚国去,走出树林,看见一个驼背的老人正用竿子粘蝉,就好像在地上拾取一样。孔子说:“先生的技艺真是巧妙啊!有什么技巧吗?”驼背老人说:“我有我的办法。经过五、六个月的练习,在竿头累叠起两个弹丸而不会坠落,那么失手的情况已经很少了;叠起三个弹丸而不坠落,那么失手的情况十次不会超过一次了;叠起五个弹丸而不坠落,也就会像在地面上拾取一样容易。我立定身子,犹如临近地面的断木,我举竿的手臂,就像枯木的树枝。虽然天地很大,万物品类很多,我一心只注意蝉的翅膀。我不转身不侧目,不用任何事物换我眼中的蝉翼,怎么会捉不到蝉呢?”孔子回头对弟子们说:“运用心志不分散,就是高度凝聚精神,它就是驼背老人说的道理!”老人说:“你这个穿长袍大褂的儒者,怎么想起来问这件事呢?好好研究你的仁义之道,然后把这些事记载下来吧。”

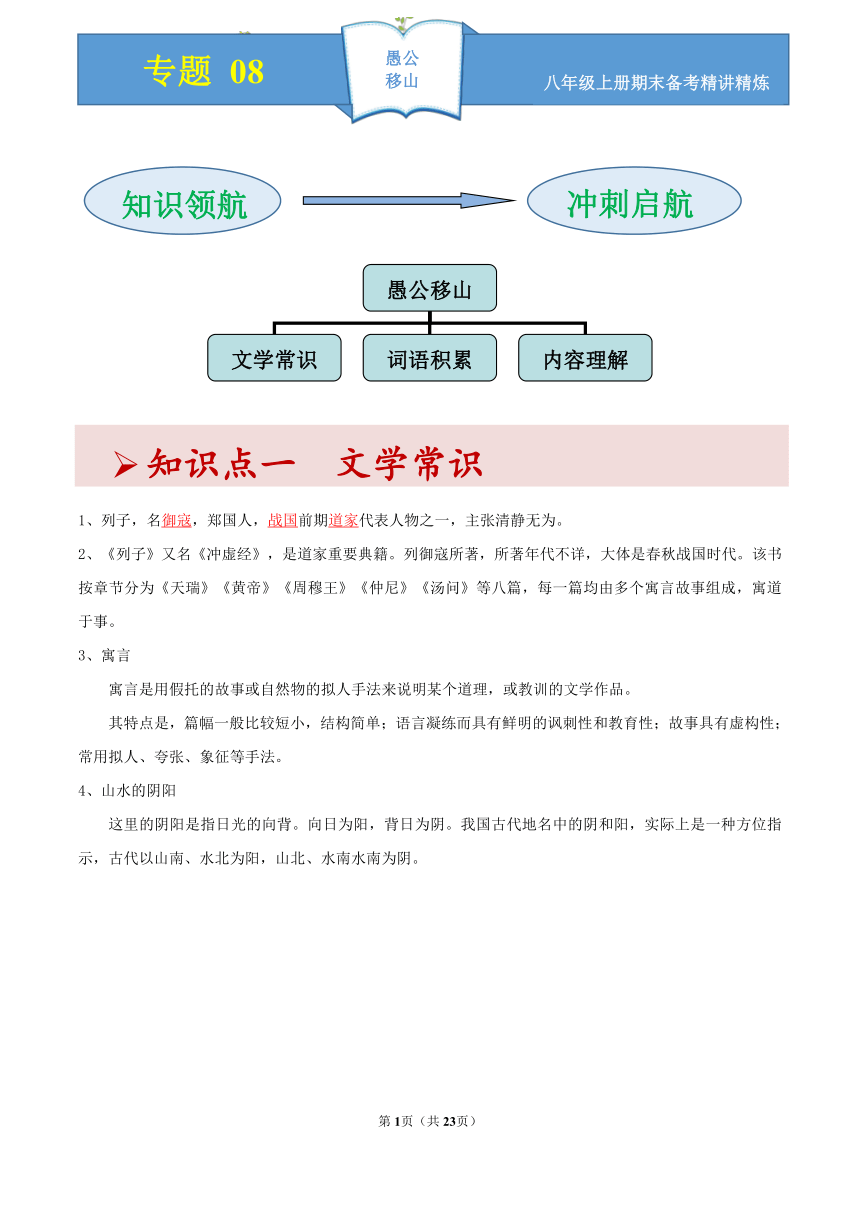

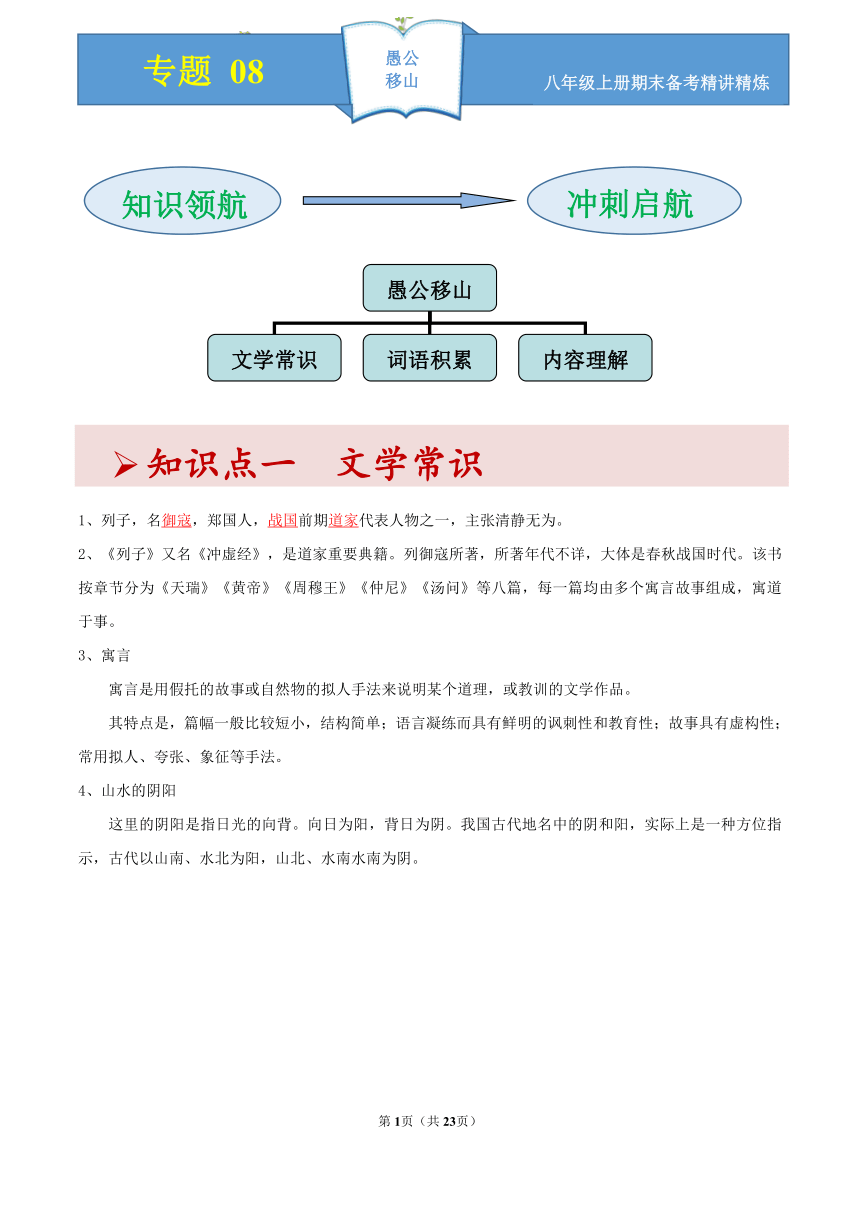

愚公

移山

八年级上册期末备考精讲精炼

专题 08

知识领航

冲刺启航

愚公移山

文学常识

词语积累

内容理解

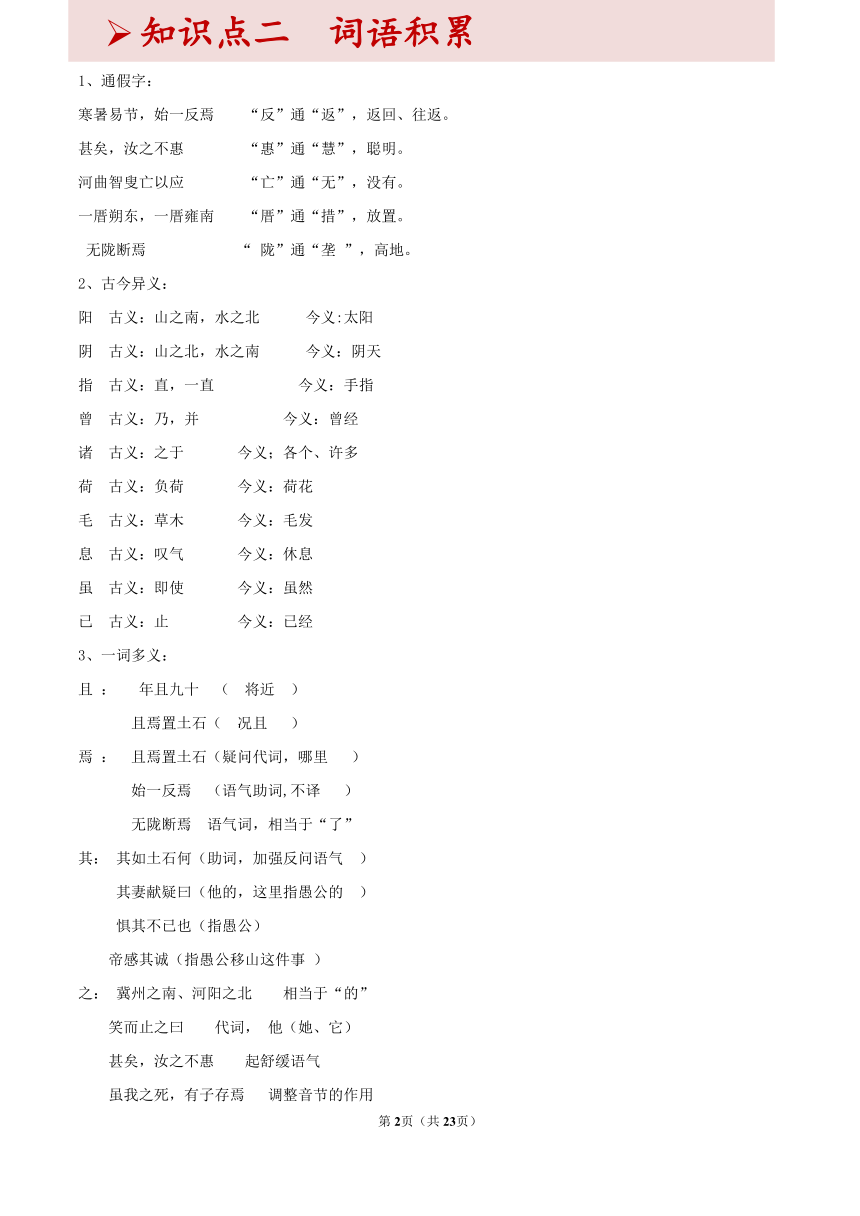

知识点一 文学常识

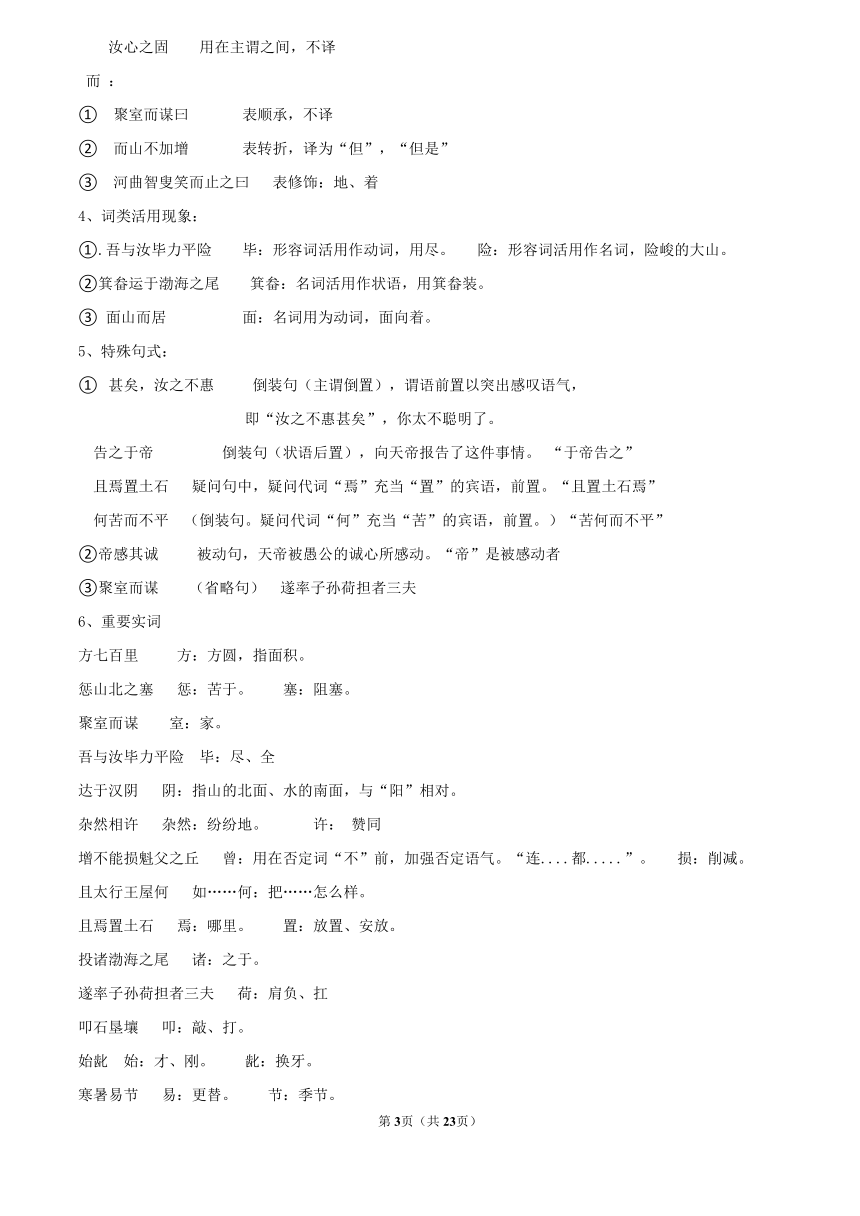

知识点二 词语积累

知识点三 内容理解

冲刺启航

第1页(共26页)

1、列子,名御寇,郑国人,战国前期道家代表人物之一,主张清静无为。

2、《列子》又名《冲虚经》,是道家重要典籍。列御寇所著,所著年代不详,大体是春秋战国时代。该书按章节分为《天瑞》《黄帝》《周穆王》《仲尼》《汤问》等八篇,每一篇均由多个寓言故事组成,寓道于事。

3、寓言

寓言是用假托的故事或自然物的拟人手法来说明某个道理,或教训的文学作品。

其特点是,篇幅一般比较短小,结构简单;语言凝练而具有鲜明的讽刺性和教育性;故事具有虚构性;常用拟人、夸张、象征等手法。

4、山水的阴阳

这里的阴阳是指日光的向背。向日为阳,背日为阴。我国古代地名中的阴和阳,实际上是一种方位指示,古代以山南、水北为阳,山北、水南水南为阴。

1、通假字:

寒暑易节,始一反焉 “反”通“返”,返回、往返。

甚矣,汝之不惠 “惠”通“慧”,聪明。

河曲智叟亡以应 “亡”通“无”,没有。

一厝朔东,一厝雍南 “厝”通“措”,放置。

无陇断焉 “ 陇”通“垄 ”,高地。

2、古今异义:

阳 古义:山之南,水之北 今义:太阳

阴 古义:山之北,水之南 今义:阴天

指 古义:直,一直 今义:手指

曾 古义:乃,并 今义:曾经

诸 古义:之于 今义;各个、许多

荷 古义:负荷 今义:荷花

毛 古义:草木 今义:毛发

息 古义:叹气 今义:休息

虽 古义:即使 今义:虽然

已 古义:止 今义:已经

3、一词多义:

且 : 年且九十 ( 将近 )

且焉置土石( 况且 )

焉 : 且焉置土石(疑问代词,哪里 )

始一反焉 (语气助词,不译 )

无陇断焉 语气词,相当于“了”

其: 其如土石何(助词,加强反问语气 )

其妻献疑曰(他的,这里指愚公的 )

惧其不已也(指愚公)

帝感其诚(指愚公移山这件事 )

之: 冀州之南、河阳之北 相当于“的”

笑而止之曰 代词, 他(她、它)

甚矣,汝之不惠 起舒缓语气

虽我之死,有子存焉 调整音节的作用

汝心之固 用在主谓之间,不译

而 :

① 聚室而谋曰 表顺承,不译

② 而山不加增 表转折,译为“但”,“但是”

③ 河曲智叟笑而止之曰 表修饰:地、着

4、词类活用现象:

①.吾与汝毕力平险 毕:形容词活用作动词,用尽。 险:形容词活用作名词,险峻的大山。

②箕畚运于渤海之尾 箕畚:名词活用作状语,用箕畚装。

③ 面山而居 面:名词用为动词,面向着。

5、特殊句式:

① 甚矣,汝之不惠 倒装句(主谓倒置),谓语前置以突出感叹语气,

即“汝之不惠甚矣”,你太不聪明了。

告之于帝 倒装句(状语后置),向天帝报告了这件事情。 “于帝告之”

且焉置土石 疑问句中,疑问代词“焉”充当“置”的宾语,前置。“且置土石焉”

何苦而不平 (倒装句。疑问代词“何”充当“苦”的宾语,前置。)“苦何而不平”

②帝感其诚 被动句,天帝被愚公的诚心所感动。“帝”是被感动者

③聚室而谋 (省略句) 遂率子孙荷担者三夫

6、重要实词

方七百里 方:方圆,指面积。

惩山北之塞 惩:苦于。 塞:阻塞。

聚室而谋 室:家。

吾与汝毕力平险 毕:尽、全

达于汉阴 阴:指山的北面、水的南面,与“阳”相对。

杂然相许 杂然:纷纷地。 许: 赞同

增不能损魁父之丘 曾:用在否定词“不”前,加强否定语气。“连....都.....”。 损:削减。

且太行王屋何 如……何:把……怎么样。

且焉置土石 焉:哪里。 置:放置、安放。

投诸渤海之尾 诸:之于。

遂率子孙荷担者三夫 荷:肩负、扛

叩石垦壤 叩:敲、打。

始龀 始:才、刚。 龀:换牙。

寒暑易节 易:更替。 节:季节。

汝心之固 固:顽固。

固不可彻 彻:通达,这里指改变。

何苦而不平 苦:愁苦,这里指担心。

操蛇之神闻之 操:持。

无陇断焉 断:隔绝。

1、文章思路

第一段:交代故事背景:两座山的面积、高度、地理位置。 (背景)

第二段:具体写愚公移山的原因和经过。 (开端)

第三段:写愚公驳斥智叟的错误观点。 (发展、高潮)

第四段:写愚公感动天地,山被移走。 (结局)

2、移山的困难有哪些?从哪里看出来?

方七百里,高万仞 山又高又大

年且九十 领导人年纪大

遂率子孙荷担者三夫,始龀,跳往助之 劳动力少、弱

叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾 工具简陋

寒暑易节,始一反焉 路途遥远、时间长

3、面对这样大的困难,愚公是怎样做的?

聚——谋——率——叩——垦——运

(群策群力,马上执行)

4、挖山结果怎样呢?

“帝感其诚,命夸娥氏二子负二山”愿望实现。

5、 人物形象

愚公: 愚公是一个有远大的抱负,不惧怕任何困难,有坚定的信念和顽强的毅力,顽强毅力,不怕困难,大智大勇,用发展的眼光看问题,敢于斗争的令人尊敬的老人。

智叟:目光短浅,知难而退,无所作为,自作聪明。

6、本文以天神帮助愚公移走两座山的神话结尾,有什么作用?

答:使文章充满浪漫主义色彩; 赞扬了愚公的伟大抱负、坚毅精神; 反映了古代劳动人民战胜自然的美好愿望。

7、作者在愚公和智叟的命名上有什么深意?

答:①“愚”和“智”是一对反义词,作者用一对反义词为两人命名,可以形成鲜明对比。

②作者在命名上还特意将两个人物加以颠倒:愚公大智大勇、坚定执着,命名为“愚”;智叟鼠目寸光、冥顽不灵,命名为“智”。这一颠倒增强了讽刺的效果。

③“公”和“叟”的称呼也值得深思。“公”和“叟”带有一定的感彩:“公”是敬称,相当于“老人家”;“叟”则是一般的甚至带有一丝不敬的称呼,相当于“老头子”。作者对人物的命名,反映了作者的感情倾向,不仅加重了对比色调,也而且增强了讽刺效果。

8、课文寓意:

只要认识客观事物发展的规律,充分发挥人的主观能动性,不怕艰难困苦,勇敢坚持斗争,就能够改造客观世界。

9、文章运用的写作手法:对比、衬托。

一、填空题

1.文学常识填空。

《愚公移山》选自《___________》,体裁是_______,作者________,名___________。郑国人,战国前期 _________家思想代表人物之一。

2.(2022 宁夏吴忠 八年级期末)解释下面句子中加点的字词:

①自三峡七百里中( ) ②但少闲人如吾两人者耳( )

③威武不能屈( ) ④甚矣,汝之不惠( )

二、选择题

3.下列各项中加点词的意义和用法完全相同的一项是( )

A.年且九十 且焉置土石 B.以君之力 以残年余力

C.其妻献疑曰 其如土石何 D.投诸渤海之尾 告之于帝

4.下列句子节奏划分不当的一项是( )

A.邻人/京城氏之孀妻/有遗男。 B.曾/不能/损魁/父之丘。

C.遂率/子孙荷担者三夫。 D.曾不能/毁/山之一毛。

5.下列句子中加点的“其”用法不同于其他三项的一项是( )

A.其妻献疑曰 B.其如土石何

C.帝感其诚 D.惧其不已也

6.下列关于《愚公移山》的说法不正确的一项是( )

A.这篇寓言故事相当完整,有背景、开端、发展、高潮和结局,也写出了一些生动的细节。

B.本文塑造了愚公的生动形象,通过愚公移山的成功反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,也说明了要克服困难就必须下定决心,坚持不懈奋斗的道理。

C.本文结尾写大力神夸娥氏的两个儿子把山背走了,这是一种封建迷信思想,不应以此结尾。

D.愚公跟智叟的矛盾是文中的主要矛盾,是故事寓意之所在,反映了我国古代劳动人民在人与自然关系这一问题上两种对立的观点。

7.下列句子的句式与现代汉语不同的一项是( )

A.面山而居 B.吾与汝毕力平险 C.跳往助之 D.告之于帝

8.下列加点字注音有误的一项是( )

A.万仞(rèn) 穷匮(kuì) 箕畚(jī)

B.豫南(yù) 冀州(jì) 荷担(hè)

C.孀妻(shuāng) 魁父(kuí) 亡以应(wú)

D.始龀(chèn) 垄断(lǒng) 一厝朔东(xī)

三、课内阅读

(一)(2021 四川成都 八年级期末)愚公移山 《列子》

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

9.下列语句中加点词的解释有误的一项是( )

A.吾与汝毕力平险 险:险峻的大山

B.寒暑易节,始一反焉 反:同“返”,往返

C.何苦而不平 苦:愁苦

D.一厝朔东 厝:放置,安放

10.下列语句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.操蛇之神闻之 已而之细柳军

B.面山而居 环而攻之而不胜

C.以君之力 不以疾也

D.其妻献疑曰 帝感其诚

11.下列句子翻译有误的一项是( )

A.遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

译文:于是愚公率领儿孙中能挑担子的三个人(上了山),敲石头,挖土,用箕畚装上土石,运到渤海边上。

B.甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

译文:你也太不聪明了!就凭你老迈的年纪、剩下的力气,连山上的一点草木都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?

C.汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

译文:你的心真顽固,顽固得没法改变,还不像寡妇和小孩。

D.自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉

译文:从此以后,冀州的南部直到汉水南岸,再也没有山冈阻隔了。

12.下列对选文的理解和分析有误的一项是( )

A.本文写太行、王屋二山的高大,运土石路程的遥远,既显示愚公的气魄,也说明移山劳动的艰巨;写操蛇之神的“惧”和天帝的“感”,也从侧面反映了愚公的决心不可动摇。

B.文中人物对愚公移山这件事态度不尽相同,“杂然相许”大家纷纷表示赞成,都支持愚公移山的决定;愚公的妻子 “以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”连用两个反问句,表示对移山存有疑虑,既担心愚公的力量,又担心无处放置土石,不赞同愚公移山。

C.愚公在移山的整个过程中站得高、看得远,考虑问题十分周密,驳斥智叟有理有据。像这样的老人作者命名为愚公,把鼠目寸光、冥顽不灵的老头命名为智叟,这一颠倒命名,不仅加重了对比色彩,而且增强了讽刺的效果。

D.本文结尾借助神的力量实现愚公的宏伟抱负,说明愚公之诚不可磨灭,充满浪漫主义色彩。这反映了古代劳动人民的美好愿望,跟宣扬轮回报应的封建迷信有着本质的区别。

(二)阅读《愚公移山》,完成下面小题。

愚公移山

①北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

②河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

③操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

13.下列各组加点词的意思相同的一项是( )

A.年且九十 得过且过 B.指通豫南 十指连心

C.何苦而不平 苦其心志 D.惧其不已 死而后已

14.用现代汉语翻译下面的句子。

汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

15.这则寓言记叙了一件“_________________________”的事,故事中写“智叟”这一人物有何作用?

16.坚定的信念是取得成功的关键,请结合文章及下面【链接材料】,简要说明坚定的信念是如何在愚公、范仲淹身上体现的。

【链接材料】范仲淹二岁而孤,家贫无依。少有大志,每以天下为己任,发愤苦读,或夜昏怠,辄①以水沃面;食不给,啖②粥而读。既仕,每慷慨论天下事,奋不顾身。乃至被谗受贬,由参知政事谪守邓州。伸淹刻苦自励,食不重肉,妻子③衣食仅自足而已。常自诵曰:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。”

(材料出自《宋史 范仲淹传》)

①[辄]就。②[啖]dàn,喝。③[妻子]妻子与孩子。

(三)(2021 西藏 九年级学业考试)阅读下面的文言文,完成下面小题。

①太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

②北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

③河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

④操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

17.下列“之”字意义和用法不同的一项是( )

A.隐土之北 B.汝之不惠

C.汝心之固 D.虽我之死

18.解释下列加点词在句子中的意思。

(1)年且九十 且:

(2)始龀,跳往助之 始:

(3)寒暑易节,始一反焉 反:

(4)惧其不已也 惧:

19.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)遂率子孙荷担者三夫。

(2)以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

20.愚公身上体现了怎样的精神?请谈谈这种精神在现代社会有何积极意义?

四、阅读闯关

(一)(2022 云南昆明 八年级期末)阅读【甲】【乙】两则文言文,完成下面小题。

【甲】

①北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕春运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

②河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

(节选自《愚公移山》)

【乙】

居卫河侧者言:河之将决,中流之水必凸起,然不知其在何处也。及棒椎鱼集于一处,则所集之处不一两日溃矣。棒椎鱼者,象其形而名,平时不知在何所,至河暴涨乃糜①至。护堤者见其以首触岸,如万杵齐筑②,传响不绝,则决在斯须间③矣,此为数④也!然唐尧洪水,天数也;神禹随刊⑤,则人事也。惟圣人不委⑥过于天,先事而筹谋,后事而补救。

(节选自《阅微草堂笔记》,有删改)

注释:①麋(qún):成群。②筑:猛捣。③须间:转瞬间。④数:天数。⑤神禹随刊:大禹实地勘察,因势利导。⑥委:推卸。

21.解释下列句中加点词的意思。

(1)年且九十 且:

(2)始一反焉 反:

(3)固不可彻 彻:

(4)传响不绝 响:

22.用现代汉语翻译【甲】文中画横线的句子。

曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

23.请选出对【乙】文画波浪线句子的翻译及理解最恰当的一项( )

A.然不知其在何处也。

翻译:但不知道它将在什么地方。

理解:作者在此想告诉我们“将决之河”在什么地方。

B.象其形而名。

翻译:像棒椎的形状而得名。

理解:作者解释了鱼得名的原因。

24.面对困难时,有人采取保守的态度:【甲】文中的智叟认为愚公“以残年余力”去移山是“①______”(原文)之举;【乙】文中居卫河侧者与护堤者看到棒椎鱼聚集一处用头撞岸,便知大堤将决,但他们却无所作为,反而认为这是“②______”(原文)。

25.愚公算得上【乙】文所说的“圣人”吗?请结合文章内容谈谈你的看法。

(二)(2021 山东聊城 八年级期末)

【甲】

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

【乙】

昔有二翁,同邑而居。甲翁之妻子去乡,惟叟一人而已。一日,叟携酒至乙翁第,二人对酌,不亦乐乎!乙翁曰:“向吾远游冀、雍①,然未尝登泰山,君有意同行乎?”甲翁曰:“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。”乙翁曰:“差矣,汝之言!曩②者愚公年且九十而移山,今吾辈方逾六旬,何老之有!”甲翁曰:“甚善。”翌日,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。夜宿,凌晨上山,乙翁欲扶之。甲翁曰:“吾力尚可,无需相扶。”自日出至薄暮,已至半山矣。

【注】①冀、雍:古代州名,在今冀陕甘一带。②曩:过去。

26.解释加点的词语。

①惩山北之塞( ) ②汝之不惠( )

③然未尝登泰山( ) ④是山余亦未登( )

27.翻译句子。

①以残年余力,曾不能毁山之毛,其如土石何?

②甲翁之妻子去乡,惟叟一人而已。

28.对文章内容理解不正确的一项( )

A.甲文原文首先交代出太行、王屋二山的面积、高度和地理位置,为下文做铺垫。

B.愚公之妻“献疑”,智叟“笑而止之”,这可看出两人都反对愚公移山。

C.甲乙两文都运用了对比的写作手法来突出文章主旨。

D.乙翁劝诫甲翁,只要有决心,年龄不是登泰山的障碍。

29.这两则故事给我们怎样的人生启迪?

(三)(2022 湖北咸宁 八年级期末)阅读下面文言文选段,完成下面小题。

【甲】

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迁也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

(《愚公移山》)

【乙】

鲁公治①园欲凿②池父曰无地置土。公遂止。或曰:“土可垒山。”公善之,欲行。妻曰:“不畏小儿女颠踬③耶?”公复止。或曰:“筑径通之,设栏护之,又何忧焉?”公从之,又欲行。家人有止之者曰:“园成必添仆妇,下房不足,甚可虑也。”公犹夷不能决,事又寝。

【注释】①治:修建。②凿:挖掘。③颠踬:被东西绊倒。

30.下列断句正确的一项是( )

A.鲁公/治园欲凿池/父曰无地/置土 B.鲁公治园/欲凿池/父曰/无地置土

C.鲁公/治园欲凿池/父曰/无地置土 D.鲁公治园欲/凿池/父曰无地/置土

31.下列选项中词语解释有误的一项是( )

A.惩山北之塞 塞:阻塞。

B.箕畚运于渤海之尾 箕畚:用箕畚(装土石)。

C.甚可虑也 虑:担忧。

D.公善之,欲行 善:善良。

32.下列加点词的意义或用法相同的一项是( )

A.面山而居 而山不加增

B.家人有止之者曰 甚矣,汝之不惠

C.公从之 虽我之死,有子存焉

D.设栏护之 跳往助之

33.下列说法有误的一项是( )

A.甲文是古代寓言中的名篇,有生动的故事情节,由表及里塑造人物形象,又带有神话色彩,给读者留下了极为深刻的印象。

B.愚公在对智叟进行反驳时,信心百倍,理由充足,以“人无穷”而“山有尽”的道理,说得智叟哑口无言,无力回击。

C.乙文告诉我们,要想做成一件事就要听取多方面的意见,知难而退,才能避免损失。

D.鲁公行事缺乏主见,最终一事无成;愚公行事目标清晰,迎难而上,所以最终获得帮助移山成功。

34.翻译下面的文言语句。

①子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

②公犹夷不能决,事又寝。

(四)(2022 陕西咸阳 八年级期末)阅读下文,完成后面的问题。

【甲】河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一居朔东,一居雍南自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(《愚公移山》)

【乙】蜀之鄙①有二僧,其一贫,其一富。贫者语于富者曰:“吾欲之南海②,何如?”富者曰:“子何恃③而往?”曰:“吾一瓶④一钵⑤足矣。”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至,而贫者至焉。人之立志,顾⑥不如蜀鄙之僧哉?

(《蜀之鄙有二僧》)

【注释】①鄙:边境。②南海:指佛教圣地普陀山,在今浙江定海县东的海上。③恃:凭借。④瓶:水瓶。⑤钵:和尚用来盛饭食的器皿。⑥顾:难道,反而。

35.解释加点的词。

(1)甚矣,汝之不惠( ) (2)子何恃而往( )

(3)越明年( ) (4)年且九十( )

36.下边加点词用法或意思完全相同的一组是( )

A.惧其不已也 安陵君其许寡人

B.而山不加增 日出而林霏开

C.以告富者 不以物喜,不以己悲

D.吾欲之南海 辍耕之垄上

37.用现代汉语翻译下列句子。

(1)自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(2)人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

38.【甲】【乙】两文告诉我们一个共同的道理是什么?

(五)阅读下列文言文,完成小题。

【甲】

①太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

②北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

③河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

④操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

【乙】

仲尼适楚出于林中见佝偻者承蜩①犹掇之也。仲尼曰:“子巧乎!有道邪?”曰:“我有道也。五六月,累垸②二而不坠,则失者锱铢;累三而不坠,则失者十一;累五而不坠,犹掇之也。吾处也,若橛株驹③,吾执臂若槁木之枝。虽天地之大,万物之多,而唯蜩翼之知。吾不反不侧,不以万物易蜩之翼,何为而不得?”孔子顾谓弟子曰:“用志不分,乃凝于神。其佝偻丈人之谓乎!”丈人曰:“汝逢衣④徒也,亦何知问是乎?修汝所以,而后载言其上。”

【注释】①承蜩tiáo:粘蝉。②垸huán:泥丸。③橛株驹:断树。④逢衣:长袍大褂。

39.用“/”划分句子停顿。(划3处)

仲 尼 适 楚 出 于 林 中 见 佝 偻 者 承 蜩 犹 掇 之 也

40.解释下列加点词语的意思。

(1)荷担者三夫

(2)始龀

(3)笑而止之

(4)孔子顾谓弟子

41.下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.曾不若孀妻弱子 若橛株驹

B.子又生孙 子巧乎

C.虽我之死 虽天地之大

D.操蛇之神 易蜩之翼

42.翻译下列句子。

(1)子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

(2)吾不反不侧,不以万物易蜩之翼,何为而不得?

43.如果从“愚公”“佝偻丈人”两人中选一位作为人生导师,你更愿意选谁?谈谈你的理由。

参考答案

一、填空

1. 列子 汤问 寓言 列子 御寇 道

2. 自:于。这里是“在”的意思。 但:只是。 屈:屈服。这里是使动用法。 惠:同“慧”,聪明。

二、选择题

3.B

【分析】

A.副词,将近/副词,况且;

B.都是介词,凭借;

C.指示代词,他的/起加强反问语气的作用;

D.助词,的\代词,这件事;

4.B

【分析】B.句意:连魁父这座小山也不能削平。“曾不能”表示否定。“损”是动词。“魁父之丘”是“损”的对象。节奏划分应为“曾不能/损/魁父之丘”。

5.B

【分析】B项“其”是语气词,其它三项“其”都是代词。

6.C

【分析】C.本文结尾主要反映了当时人们“人定胜天”的强烈愿望和改造大自然的雄伟气魄。

7.D

【分析】D.“告之于帝”为倒装句,正常语序应为“于帝告之”。

8.D

【分析】D.一厝朔东(xī)——cuò;

三、 课内阅读

(一)9.C

【分析】9. C.句意:还怕挖不平吗?苦:担心;

10.D

【分析】A.代词,代指愚公移山这件事/动词,到,往;

B.表修饰,不译/表转折,但是、却;

C.介词,凭借/动词,认为;

D.代词,指愚公/代词,指愚公;

11、C.

【分析】C.重点词有:心,思想;不若,比不上、不如。应译为:你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连孤儿寡妇都比不上。

12.B

【分析】 B.根据“其妻献疑曰:‘以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?’”可知,愚公的妻子对愚公“移山”的计划,提出了合理化的疑问,想知道如何处置在移山过程产生的土石,并未体现“愚公妻子反对移山”;

(二)

13.D

14.你的思想真顽固,顽固的没法改变,连寡妇和小孩子都比不上。

15.改天换地 和愚公形成对比,衬托愚公的毅力和恒心。

16.示例:愚公移山过程困难重重,“方七百里,高万仞”山本身高大无比。“寒暑易节,始一反焉”路途遥远。“北山愚公,年且九十”“遂率子孙荷担者三夫”“始龀,跳往助之”人老又少。“叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾”工具简陋。河曲智叟劝阻,讥笑。而面对这一切愚公坚定自己的信念,正是愚公的决心和行动感动了天帝,天帝才派遣力神二子背走二山,愚公完成自己的移山目标。范仲淹“少有大志,以天下为己任”,他虽然家庭苦难,有时甚至连温饱都难以维持,仍立志苦读,成才后,仍保持艰苦朴素的作风,不断磨练自己,以天下为己任,凭借坚定的信念最终青史留名。(意思对即可)

【分析】13.

A.将近/暂且; B.直/手指; C.愁苦,这里指担心/使……痛苦; D.停止/停止;

15.概括文章内容先要了解各段段意:第①段:写愚公决心移山,得到全家的支持;第②段:写愚公驳斥智叟的错误观点;第③段:写愚公的愿望终于实现。

据此可用简练的语言概括为:这则寓言记叙了愚公移山的故事(或愚公改天换地的故事)。

由第②段“河曲智叟笑而止之曰:‘甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何’”可知,智叟目光短浅、冷漠逃避、用片面、静止的观点看待事物;

由第②段“子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”可知,愚公目光长远、积极奋斗、用全面、发展的观点看待事物。

据此可知故事中写“智叟”这一人物是为了和愚公形成鲜明的对比,对愚公的形象起反衬作用,以“智叟”的鼠目寸光衬托愚公的大智若愚以及顽强的毅力和恒心。

16.愚公移山过程困难重重:由原文“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”可知,二山高大,移山任务艰巨;由第①段“北山愚公者,年且九十”可知,愚公年迈;第①段“投诸渤海之尾,隐土之北”“寒暑易节,始一反焉”说明路途遥远,往返时间长;由第①段“叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾”可知,运土工具简陋落后;由第①段“遂率子孙荷担者三夫”“始龀,跳往助之”可见移山人力缺乏;由第②段“河曲智叟笑而止之曰:‘甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何’”可知,河曲智叟劝阻,讥笑愚公。而面对这一切愚公仍然坚守移山的信念,始终没有放弃,正是愚公的决心和行动感动了天帝,最终在山神的帮助下实现了心愿。

根据链接材料“二岁而孤,家贫无依”“食不给,啖粥而读”可知,范仲淹家境贫寒,甚至连温饱都难以维持;由“少有大志,每以天下为己任”“发愤苦读,或夜昏怠,辄以水沃面”可知,范仲淹立志苦读;由“既仕,每慷慨论天下事,奋不顾身”“刻苦自励,食不重肉,妻子衣食仅自足而已”“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也”可知,范仲淹成才后,仍保持艰苦朴素的作风,不断磨练自己,以天下为己任,凭借坚定的信念最终青史留名。据此回答即可。

参考译文:

【链接材料】

范仲淹两岁的时候就失去父亲,家中贫困无依。他年轻时就有远大的志向,常常用冷水冲头洗脸。经常连饭也吃不上,就吃粥坚持读书。做官以后,常常谈论天下大事,奋不顾身。以至于有人说坏话被贬官,由参知政事降职作邓州太守。范仲淹刻苦磨炼自己,吃东西不多吃肉,妻子和孩子的衣食仅仅刚够罢了。他经常朗诵自己作品中的两句话:“读书人应当在天下人忧之前先忧,在天下人乐之后才乐。”

(三)17.A 18.(1)且:将近。(2)龀:换牙。(3)反:同“返”,往返。(4)已:停止。

19.(1)于是率领子孙中三个能挑担的人。

(2)凭借你老迈的年纪和残余的气力,连山上的一棵草木都动不了,又能把泥土石头怎么样呢?

20.愚公身上体现出坚持不懈、不惧困难、目标明确、意志坚定等精神。积极意义:(示例)愚公精神在现代社会发展中,能够凝聚成我们战胜困难的磅礴力量。2020年新冠肺炎疫情中的中国人民所体现出来的坚持不懈、团结一致的精神正是愚公精神的最好例证。

【分析】17. A.结构助词,的; B.结构助词,主谓之间,取消句子独立性;

C.结构助词,主谓之间,取消句子独立性; D.结构助词,主谓之间,取消句子独立性;

18. (1)年且九十:年纪快到九十岁了。且:将近。

(2)始龀,跳往助之:刚七八岁,蹦蹦跳跳地去帮助他们。龀:换牙。

(3)寒暑易节,始一反焉:冬夏换季,才能往返一次。反:同“返”,往返。

(4)惧其不已也:怕他没完没了地挖下去。已:停止。

19.(1)遂:于是。率:率领。荷:扛。担:担子。三夫:三个。

(2)以:凭借。残年余力:老迈的年纪和残余的气力。曾:副词,用在“不”前,加强否定语气,可译为“连……也……”,常与“不”连用。毛:草木。其:在“如什么何”前面加强反问语气。如……何:把……怎么样呢?

20.(1)愚公身上的精神。面对连绵、庞大的山,面对自己年老体衰、人力单薄、工具简陋等困难,愚公丝毫不惧,丝毫不退缩,表现出愚公的不畏困难、坚持不懈、意志坚定;面对智叟的嘲讽,愚公说自己的子孙无穷尽,而山不加增,表现出愚公的目光远大、有智慧,目标明确。故愚公身上体现出坚持不懈、不惧困难、目标明确、意志坚定等精神。

(2)答题思路:题干明确指出要谈论愚公精神的积极意义,即对社会、人们有利的一面。可以结合自己的生活、见闻谈愚公精神。

示例:在现代化的今天,我们依然会遇到各种各样的困难,甚至这些困难可能比搬一座山更加艰难,而如果有愚公移山那种坚忍不拔、毫不畏惧、坚持不懈、意志坚定的精神,那么所有的困难也就不再令人畏惧,例如中华民族的伟大复兴等等,这些困难面前,我们要有愚公精神,我们一定能取得胜利。

四、(一)21.将近;同“返”,往返;通达/改变;回声/声音/响声

22.连魁父这样的小山丘都不能削减,能把太行山、王屋山怎么样?

23.B

24.不惠/汝之不惠; 天数/天数也/数/此为数也

25.示例一:算,愚公能坚持不懈,想到“子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”,符合【乙】文中圣人标准:不委过于天/先事而筹谋/后事而补救。

示例二:愚公面对困难不逃避,相信人力是无穷的,有计划,能坚持,符合【乙】文中认为圣人不把问题推卸给天数,能够事先谋划的标准,所以算。

【分析】

23. A.有误,这个句子翻译为:但不知道它将在什么地方决口。“其”在这里代指“决口”,而不是指“将决之河”。

24.(甲)文“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”分析,智叟认为愚公“以残年余力去移山”是“不惠”之举;

(乙)文中居卫河侧者与护堤者看到棒椎鱼聚集一处用头撞岸,便知大堤将决,但他们却无所作为,根据“则决在斯须间矣,此为数也”一句,可知他们认为这是“数(或:天数)”。

25.根据乙文的理解,可知所谓的“圣人”,指的是“不委过于天,先事而筹谋,后事而补救”,从这点来看,愚公能以“子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”这种发展的眼光来看待移山,而不是只认定“天数”,与乙文“圣人”的标准是相符合的。根据这一理解作出解答即可

【参考译文】

(乙)住在卫河岸边的人说:河堤将要决口的时候,河水中流必然凸起,但不知它将在什么地方决口。等到棒椎鱼聚集在一起的时候,那么这个地方用不了一两天就要决口了。棒椎鱼,是因为它长得像棒椎而得名的,不知它平时在什么地方,到了河水暴涨之时才成群聚集到一起。护堤的人看见它们用头撞堤岸,好像千万个棒椎向堤岸猛捣,传出的回声一直不消失,那么决口就是转瞬间的事了,这就是天数啊!不过唐尧时朝的洪水,是天数;大禹实地勘察,因势利导,则是尽人事。只有圣人才不把过错推卸给上天,他们凡事预算谋划,事后加以补救。

(二)26. 苦于 惠:同“慧”,聪明。 曾经 这

27.①就凭你老迈的年纪和残余的力气,连山上的草木都动不了,又能把土石怎么样呢?

②甲老翁的妻子儿女离开家乡了,只有老人一人罢了。

28.B

29.无论遇到什么困难,只要有恒心、有毅力地做下去,就有可能成功。

【分析】

27.根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

(1)句中的“以(用)、曾(连……都)、毛(草木)、其……何(把……怎么样)”几个词是重点词语。

(2)句中的“妻子(妻子儿女)、去(离开)、惟(只)、而已(罢了)”几个词是重点词语。

28. B.有误,愚公之妻“献疑”表达的是对愚公的关心,并不是像智叟那样反对愚公移山。

29.甲文章通过愚公移山成功的事情,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和惊人毅力,说明了要克服困难就必须下定决心,持之以恒,坚持不懈的道理。乙文讲述的是两个年逾六十的老翁,不以年老而互勉登泰山的故事。表现了一种老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已的精神。所以,这两则故事给我们共同的人生启迪是:只要有锲而不舍的精神和顽强的意志,就能战胜客观困难,取得胜利。据此理解作答,符合题意,言之有理即可。

参考译文:

【乙】从前有两个老翁,住在同一个巷子里,甲老翁的妻子和孩子离开了乡下,只有他自己。一天,他带着酒去乙翁的家,两个人一起喝酒,十分快乐。乙翁说:“以前我曾去冀,雍两州远处郊游,但没有登过泰山,你能不能和我一起去?”甲翁说:“这山我也没有登过,然而老了,恐怕力气不够。”乙翁说:“你说的不对!以前的愚公,九十岁的时候还可以移山,现在我们才六十来岁,哪里老呢!”甲翁说:“那太好了!”第二天,两个老人都去了,越过钱塘江,横渡过了长江,走到了泰山脚下。晚上住下休息,凌晨上山,乙翁要扶甲翁,甲翁说:“我的力气还可以,不用互相搀扶。”从太阳出来到薄暮降临,已经走过了半座大山。

(三)30.B 31.D 32.D 33.C

34.①子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还怕挖不平吗?

②鲁公犹豫不决,(修园这件)事情就又放下来了。

【分析】30.根据文言文断句的方法,先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。本句句意为:鲁公想要修建一个园子,想要凿出一个水池。(他的)父亲说:“没有地方可以放土”。“鲁公治园”与“(鲁工)欲凿池”是两个独立的分句,中间应断开,“曰”是说的意思,后面“无地置土”是说话的内容,故两者之间应断开。故断句为:鲁公治园/欲凿池/父曰/无地置土。

故选B。

31. D.句意:鲁公认为他的看法很好,想要施行。 善:认为……正确。

32. A.连词,表修饰/连词,表转折,却;

B.代词,他/主谓之间,取消句子的独立性;

C.代词,他的建议/主谓之间,取消句子的独立性;

D.代词,代指他/代词,代指他;

33. C.鲁公畏首畏尾,修园失败。乙文告诉我们做任何事情都要有目标,有决心,有毅力,不能瞻前顾后,犹豫不决,否则将一事无成。

参考译文:

【乙】鲁公想要修建一个园子,想要凿出一个水池。(他的)父亲说:“没有地方可以放土。”鲁公于是停止修建园子。后来,有人说:“土可以堆起来做成山。”鲁公认为他的看法很好,想要施行。(他的)妻子说:“(你)不怕(你的)小孩子跌倒吗?”鲁公又停止建园了。又有人说:“如果你修建一条小路通行,设置围栏来保护住,那么又有什么好担忧的呢?”鲁公听从了他的建议,又想要施行。家中有一个阻止他的人说:“园子建成了一定要添置妇女家仆,供他们休息的房间不够,这需要好好考虑啊。”鲁公犹豫不能决定,建园的事情又一次停止了。

(四)35. (1)同“慧”,聪明 (2)你 (3)到 (4)将近

36.D

37.(1)从此,冀州的南面,(直到)汉水的南岸,再也没有山冈阻隔了。

(2)一个人树立志向,难道不如蜀地边境的穷和尚吗?

38.人要立志,并且要付诸于行动。

【分析】35.(1)句意:你真的太愚蠢了。惠,同“慧”,聪明。

(2)句意:您凭借着什么去呢?子,你。

(3)句意:到了第二年。越,到。

(4)句意:年龄将近九十岁。且,将近。

36. A.代词,他\表祈使语气;

B.表转折,却\表顺承,就;

C.介词,把\介词,因为;

D.动词,去\动词,去;

38.根据甲文中的“虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也”可知,愚公不仅有移山的志向,而且有实际的行动,打算世世代代挖下去。

根据乙文中的“吾一瓶一钵足矣”“越明年,贫者自南海还”可知,贫者不仅有去南海的志向,而且有实际的行动,果真到了南海,第二年自南海回来。

所以两文告诉我们的道理是人一定要树立远大的志向,还要有实际的行动。

参考译文:

[乙]四川边境有两个和尚,其中一个贫穷,其中一个富裕。穷和尚对有钱的和尚说:“我想要到南海去,你看怎么样?”富和尚说:“您凭借着什么去呢?”穷和尚说:“我只需要一个盛水的水瓶一个盛饭的饭碗就足够了。”富和尚说:“我几年来想要雇船沿着长江下游而(去南海),尚且没有成功。你凭借着什么去!”到了第二年,穷和尚从南海回来了,把到过南海的这件事告诉富和尚。富和尚的脸上露出了惭愧的神情。

四川距离南海,不知道有几千里路,富和尚不能到达可是穷和尚到达了。一个人立志求学,难道还不如四川边境的那个穷和尚吗?

(五)39.仲 尼 适 楚 /出 于 林 中 /见 佝 偻 者 承 蜩 /犹 掇 之 也

40.(1)肩负、扛 (2)才、刚 (3)制止,劝阻 (4)回头

41.D

42.(1)子子孙孙没有穷尽,而山不再增高,何愁它不被铲平呢?

(2)我不转身不侧目,不用任何事物换我眼中的蝉翼,怎么会捉不到蝉呢?

43.示例:愚公:有决心,坚持不懈;

佝偻丈人:精神集中,不因外物分散注意力。

【分析】39.先梳理句子大意,分清层次,然后断句,反复诵读加以验证。这句话的意思是:孔子到楚国去,走出树林,看见一个驼背的老人正用竿子粘蝉,就好像在地上拾取一样。“仲尼适楚”讲的是事件的背景,“出于林中”点明了地点,二者之间应该停顿;“见佝偻者承蜩”写的是具体的事件,它的前面应该停顿;“犹掇之也”补充说明了“佝偻丈人”承蜩的熟练程度,其前面应该停顿。所以,正确的停顿应为:仲尼适楚/出于林中/见佝偻者承蜩/犹掇之也。

40.注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意:三个能挑担的人。荷,肩负、扛;

(2)句意:刚刚换牙。始,才、刚;

(3)句意:讥笑愚公,阻止他干这件事。止,制止,劝阻;

(4)句意:孔子回头对弟子们说。顾,回头。

41. A.副词,比得上/动词,像;

B.名词,儿子/代词,您;

C.连词,即使/连词,虽然;

D.结构助词,的/结构助词,的;

42.(1)“穷匮(穷尽)”“苦(愁苦,这里指担心)”是此句中的关键词语,一定要解释准确;

(2)“反(转身)”“侧(侧目)”“以(用)”“易(换)”是此句中的关键词语,一定要解释准确。

43. 如:选愚公。从甲文第②段“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴”可以看出,愚公目光长远,有坚定的目标;从“遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾”“寒暑易节,始一反焉”可以看出,愚公有坚韧不拔的毅力。

又如:选佝偻丈人。从乙文中“虽天地之大,万物之多,而唯蜩翼之知。吾不反不侧,不以万物易蜩之翼”可以看出,佝偻丈人做事专心致志,注意力集中。

参考译文:

乙:

孔子到楚国去,走出树林,看见一个驼背的老人正用竿子粘蝉,就好像在地上拾取一样。孔子说:“先生的技艺真是巧妙啊!有什么技巧吗?”驼背老人说:“我有我的办法。经过五、六个月的练习,在竿头累叠起两个弹丸而不会坠落,那么失手的情况已经很少了;叠起三个弹丸而不坠落,那么失手的情况十次不会超过一次了;叠起五个弹丸而不坠落,也就会像在地面上拾取一样容易。我立定身子,犹如临近地面的断木,我举竿的手臂,就像枯木的树枝。虽然天地很大,万物品类很多,我一心只注意蝉的翅膀。我不转身不侧目,不用任何事物换我眼中的蝉翼,怎么会捉不到蝉呢?”孔子回头对弟子们说:“运用心志不分散,就是高度凝聚精神,它就是驼背老人说的道理!”老人说:“你这个穿长袍大褂的儒者,怎么想起来问这件事呢?好好研究你的仁义之道,然后把这些事记载下来吧。”

愚公

移山

八年级上册期末备考精讲精炼

专题 08

知识领航

冲刺启航

愚公移山

文学常识

词语积累

内容理解

知识点一 文学常识

知识点二 词语积累

知识点三 内容理解

冲刺启航

第1页(共26页)