14-1《故都的秋》课件(共22张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14-1《故都的秋》课件(共22张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-14 11:26:06 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

学习目标

1、梳理文本,体会谋篇布局的精妙。

2、赏析描写,把握围绕文眼的写法。

3、 知人论世,品味作者语言与情感。

交代背景

导入

1933年4月, 郁达夫为逃避国民政府的高压和文艺界的纷争而由上海迁居杭州, 但他很快发现杭州也并非“世外桃源”,于是写下了“烽火满天殍满地,儒生何处可逃秦 ”这样的诗句,以此来抒发内心的苦闷。

1934年7月,郁达夫离开杭州去青岛避暑,8月转赴北平, 终于发现了与中国历史文化精神息息相关的“深沉的地方”,写下了传世名篇《故都的秋》。

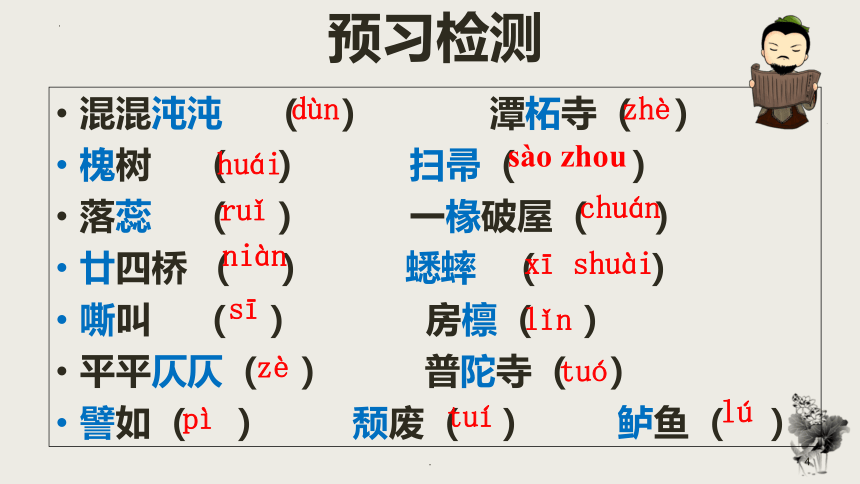

.预习检测混混沌沌( ) 潭柘寺( )槐树 ( ) 扫帚( ) 落蕊( ) 一椽破屋( ) 廿四桥 ( ) 蟋蟀( ) 嘶叫 ( ) 房檩( )平平仄仄( ) 普陀寺( ) 譬如( )颓废( )鲈鱼( )dùnzhèhuáisào zhouruǐchuánniànxī shuàisīlǐnzètuópìtuílú

梳理文本,体会谋篇布局的精妙

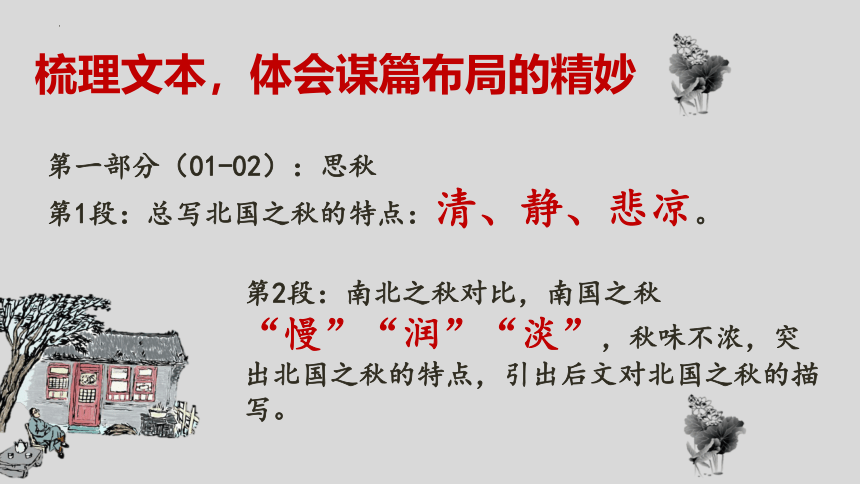

第一部分(01-02):思秋

第1段:总写北国之秋的特点:清、静、悲凉。

第2段:南北之秋对比,南国之秋“慢”“润”“淡”,秋味不浓,突出北国之秋的特点,引出后文对北国之秋的描写。

梳理文本,体会谋篇布局的精妙

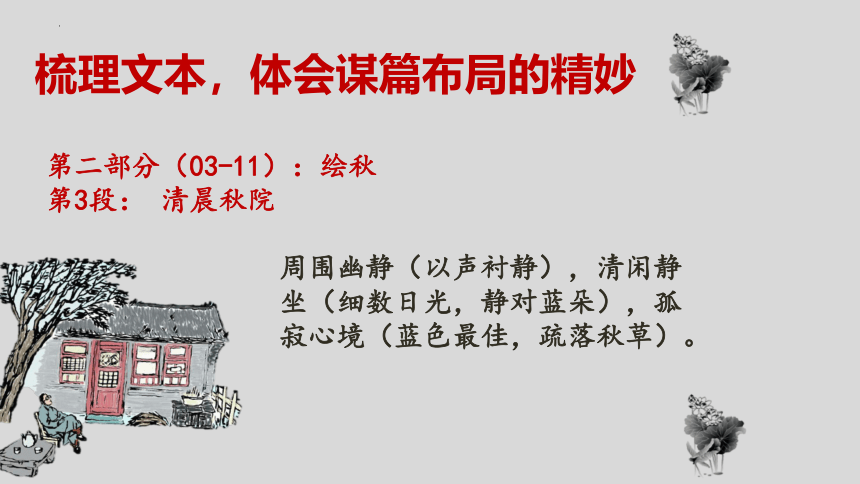

第二部分(03-11):绘秋

第3段: 清晨秋院

周围幽静(以声衬静),清闲静坐(细数日光,静对蓝朵),孤寂心境(蓝色最佳,疏落秋草)。

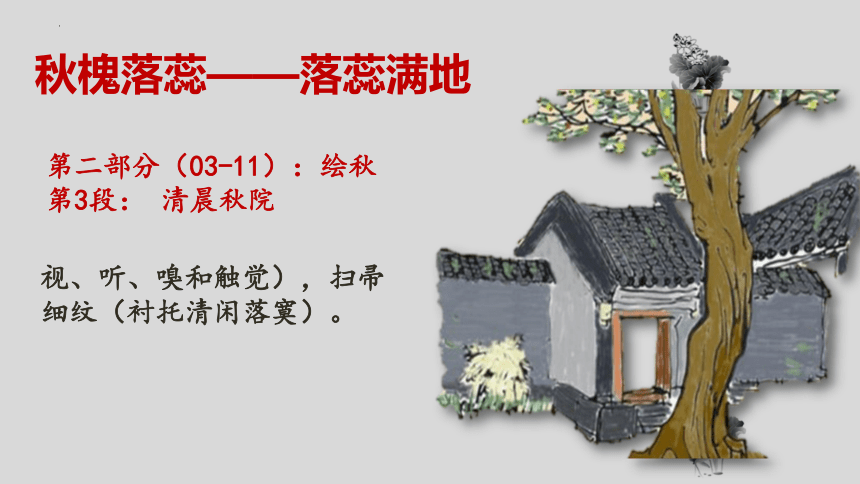

秋槐落蕊——落蕊满地

第二部分(03-11):绘秋

第3段: 清晨秋院

视、听、嗅和触觉),扫帚细纹(衬托清闲落寞)。

秋蝉残鸣

第5段: 秋蝉残鸣

衰弱嘶叫,处处可闻。

梳理文本,体会谋篇布局的精妙

第6-8段:秋雨话凉——秋雨忽来忽去,闲人感伤语调,烘托清、静、悲凉的秋味。

第9段: 秋果盛衰——盛景短暂,萧条漫长,突出清、静、悲凉的秋味。

第三部分( 10 ):议秋

对于秋,人类有共同体会,即引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触。

第四部分(11-12):恋秋

第11段:南北之秋再次对比,突出北国秋味的浓烈。(照应第2段)

第12段:直接抒发对故都之秋的眷恋。

①第一段议论开篇,照应标题,又与结尾前后呼应形成了严密的回环往复的结构;

②点明文眼——北国秋天特别的“清”“静”“悲凉”的特点,“清”“静”是秋的客观特征,“悲凉”是作者对秋的主观感受,统领全文;

③交代文章的写作背景和写作意图:作者到北平的原因既有痛失爱子的家庭悲剧因素,又有对国家、民族前途和命运的担忧因素;④奠定情感基调——既有浓浓的悲伤之意,又有赤诚的家国情怀。

第一段在文中有什么作用?

思考:

开篇以议论开篇,表明对北国之秋的思念,统领全文;结尾直抒胸臆,再次表达对北国之秋的眷恋之情。

结构特点:谋篇布局上的精妙圆合感与层次感。

1.开篇以议论开篇,表明对北国之秋的思念,统领全文;结尾直抒胸臆,再次表达对北国之秋的眷恋之情。

2.对比的前后照应:第二段写江南秋天的整体印象与第三段落写回忆中的北方秋天整体印象形成对比,江南秋意的“慢”“淡”“润”突出对北国之秋的渴望。

倒数第二段总结南方秋天的特异,通过全文的对比还是得出南方秋天“色彩不浓,回味不永”的结论。用了一个排比将南北方秋天的对比,“黄酒之与白干”, 一 个温和,一个刚烈;“稀饭之与馍馍”一个稠润,一个硬实;“鲈鱼之与大蟹”一个细腻秀美,一个粗壮威严;“黄犬之与骆驼”,一个机灵活泼,一个沉稳刻苦。

开篇以议论开篇,表明对北国之秋的思念,统领全文;结尾直抒胸臆,再次表达对北国之秋的眷恋之情。

在作者的记忆中,哪些景色最能代表北国之秋?

陶然亭、钓鱼台、西山、玉泉、潭柘寺,或是在环境清幽的公园,或是在远离闹市的郊区。

没有大都市的繁华与喧嚣,有的只是乡野的幽静。

故都的秋就是这样的特别的清,这样的特别的静。

开篇以议论开篇,表明对北国之秋的思念,统领全文;结尾直抒胸臆,再次表达对北国之秋的眷恋之情。

思考:对牵牛花颜色的评判,郁达夫为什么认为“蓝白最佳,紫黑色次之,淡红色最下”,有什么内涵?

蓝色、白色多给人以忧郁之感,红色则给人喜庆之感。

两种感觉相对,喜庆之感往往是浅层的体验,忧郁之感与郁达夫刻意寻求一椽破屋来住的状态相符。忧郁之中有独处的清静与安闲,有落寞中的孤寂与深沉。

秋槐落蕊是如何表达“清、静、悲凉”一主题的?

课文鉴赏

运用视觉、听觉、嗅觉和触觉,突出“静”的特点,作者脚踏满地槐花的落蕊,细看扫帚的丝纹,感到清闲的同时,又感到了生命走向衰亡的落寞。

为什么作者在清冷的秋天独自一人去聆听声时断时续的秋蝉嘶叫声?为什么作者将秋蝉的叫声称为“啼唱”?

课文鉴赏

蝉,夏生秋死,所以说“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”。在古典诗歌中,蝉是牵愁惹恨的意象,寒蝉声让人柔肠寸断,在生命最后一息的秋蝉挣扎地发出一丝丝的啼叫,联系动荡时局与日寇的侵略,作者难免有凄厉无奈的共鸣。

一般而言,秋天果树成熟全盛时期往往一片金黄,或一片火红,颜色鲜艳,而且会持续一段时间。但北方的果树“奇”在枣树特别多,房前屋后,角角落落都有,生命力顽强;

只有七八月之交的一二十天才是“清秋的佳日”,言外之意,剩下的大部分时间都萧条与衰落,表达“清、静、悲凉”,以盛衬衰。

“北方的果树,到秋来,也是一种奇景”一句中,“奇”在何处?这一段对秋果的找写也表达了“清、静、悲凉”吗?

课文鉴赏

语言表达特点:景色描写与议论抒情相互结合。

课文鉴赏

第1段运用议论总,结北国秋天的特色,点明文章主要写作内容。

第2段运用了描写抒情,写出了作者对江南秋天“看不饱”“尝不透”“赏玩不到十足”的遗憾之情。

文章结尾段说“我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头”表达的仅仅是对故都之秋的眷念吗?

课文鉴赏

不全是,有作者的眷念和挚爱,还有一种无法挽留的绝望,更一种与祖国共存亡的悲壮。

作者生平

1931 年发生了九·一八事变,日本侵占了东三省;

1933年,日军先后攻占了山海关、承德及长城各口。

1934年是一个山河分裂的多事之秋。此时中华千年的文明古都北平,每一天都处在风雨飘摇之中,作为一个正直的知识分子,他为国家命运担忧和焦虑。

这些话语的背后,实是一种即将沦为亡国奴的悲鸣!

假如你来到故都的秋,你会撷取郁达夫笔下的哪些风物来刻画月夜的朦胧恬静?请参考“故都秋韵”一段文字来进行创作,150字左右。

郁达夫日记手稿

小试身手

学习目标

1、梳理文本,体会谋篇布局的精妙。

2、赏析描写,把握围绕文眼的写法。

3、 知人论世,品味作者语言与情感。

交代背景

导入

1933年4月, 郁达夫为逃避国民政府的高压和文艺界的纷争而由上海迁居杭州, 但他很快发现杭州也并非“世外桃源”,于是写下了“烽火满天殍满地,儒生何处可逃秦 ”这样的诗句,以此来抒发内心的苦闷。

1934年7月,郁达夫离开杭州去青岛避暑,8月转赴北平, 终于发现了与中国历史文化精神息息相关的“深沉的地方”,写下了传世名篇《故都的秋》。

.预习检测混混沌沌( ) 潭柘寺( )槐树 ( ) 扫帚( ) 落蕊( ) 一椽破屋( ) 廿四桥 ( ) 蟋蟀( ) 嘶叫 ( ) 房檩( )平平仄仄( ) 普陀寺( ) 譬如( )颓废( )鲈鱼( )dùnzhèhuáisào zhouruǐchuánniànxī shuàisīlǐnzètuópìtuílú

梳理文本,体会谋篇布局的精妙

第一部分(01-02):思秋

第1段:总写北国之秋的特点:清、静、悲凉。

第2段:南北之秋对比,南国之秋“慢”“润”“淡”,秋味不浓,突出北国之秋的特点,引出后文对北国之秋的描写。

梳理文本,体会谋篇布局的精妙

第二部分(03-11):绘秋

第3段: 清晨秋院

周围幽静(以声衬静),清闲静坐(细数日光,静对蓝朵),孤寂心境(蓝色最佳,疏落秋草)。

秋槐落蕊——落蕊满地

第二部分(03-11):绘秋

第3段: 清晨秋院

视、听、嗅和触觉),扫帚细纹(衬托清闲落寞)。

秋蝉残鸣

第5段: 秋蝉残鸣

衰弱嘶叫,处处可闻。

梳理文本,体会谋篇布局的精妙

第6-8段:秋雨话凉——秋雨忽来忽去,闲人感伤语调,烘托清、静、悲凉的秋味。

第9段: 秋果盛衰——盛景短暂,萧条漫长,突出清、静、悲凉的秋味。

第三部分( 10 ):议秋

对于秋,人类有共同体会,即引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触。

第四部分(11-12):恋秋

第11段:南北之秋再次对比,突出北国秋味的浓烈。(照应第2段)

第12段:直接抒发对故都之秋的眷恋。

①第一段议论开篇,照应标题,又与结尾前后呼应形成了严密的回环往复的结构;

②点明文眼——北国秋天特别的“清”“静”“悲凉”的特点,“清”“静”是秋的客观特征,“悲凉”是作者对秋的主观感受,统领全文;

③交代文章的写作背景和写作意图:作者到北平的原因既有痛失爱子的家庭悲剧因素,又有对国家、民族前途和命运的担忧因素;④奠定情感基调——既有浓浓的悲伤之意,又有赤诚的家国情怀。

第一段在文中有什么作用?

思考:

开篇以议论开篇,表明对北国之秋的思念,统领全文;结尾直抒胸臆,再次表达对北国之秋的眷恋之情。

结构特点:谋篇布局上的精妙圆合感与层次感。

1.开篇以议论开篇,表明对北国之秋的思念,统领全文;结尾直抒胸臆,再次表达对北国之秋的眷恋之情。

2.对比的前后照应:第二段写江南秋天的整体印象与第三段落写回忆中的北方秋天整体印象形成对比,江南秋意的“慢”“淡”“润”突出对北国之秋的渴望。

倒数第二段总结南方秋天的特异,通过全文的对比还是得出南方秋天“色彩不浓,回味不永”的结论。用了一个排比将南北方秋天的对比,“黄酒之与白干”, 一 个温和,一个刚烈;“稀饭之与馍馍”一个稠润,一个硬实;“鲈鱼之与大蟹”一个细腻秀美,一个粗壮威严;“黄犬之与骆驼”,一个机灵活泼,一个沉稳刻苦。

开篇以议论开篇,表明对北国之秋的思念,统领全文;结尾直抒胸臆,再次表达对北国之秋的眷恋之情。

在作者的记忆中,哪些景色最能代表北国之秋?

陶然亭、钓鱼台、西山、玉泉、潭柘寺,或是在环境清幽的公园,或是在远离闹市的郊区。

没有大都市的繁华与喧嚣,有的只是乡野的幽静。

故都的秋就是这样的特别的清,这样的特别的静。

开篇以议论开篇,表明对北国之秋的思念,统领全文;结尾直抒胸臆,再次表达对北国之秋的眷恋之情。

思考:对牵牛花颜色的评判,郁达夫为什么认为“蓝白最佳,紫黑色次之,淡红色最下”,有什么内涵?

蓝色、白色多给人以忧郁之感,红色则给人喜庆之感。

两种感觉相对,喜庆之感往往是浅层的体验,忧郁之感与郁达夫刻意寻求一椽破屋来住的状态相符。忧郁之中有独处的清静与安闲,有落寞中的孤寂与深沉。

秋槐落蕊是如何表达“清、静、悲凉”一主题的?

课文鉴赏

运用视觉、听觉、嗅觉和触觉,突出“静”的特点,作者脚踏满地槐花的落蕊,细看扫帚的丝纹,感到清闲的同时,又感到了生命走向衰亡的落寞。

为什么作者在清冷的秋天独自一人去聆听声时断时续的秋蝉嘶叫声?为什么作者将秋蝉的叫声称为“啼唱”?

课文鉴赏

蝉,夏生秋死,所以说“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”。在古典诗歌中,蝉是牵愁惹恨的意象,寒蝉声让人柔肠寸断,在生命最后一息的秋蝉挣扎地发出一丝丝的啼叫,联系动荡时局与日寇的侵略,作者难免有凄厉无奈的共鸣。

一般而言,秋天果树成熟全盛时期往往一片金黄,或一片火红,颜色鲜艳,而且会持续一段时间。但北方的果树“奇”在枣树特别多,房前屋后,角角落落都有,生命力顽强;

只有七八月之交的一二十天才是“清秋的佳日”,言外之意,剩下的大部分时间都萧条与衰落,表达“清、静、悲凉”,以盛衬衰。

“北方的果树,到秋来,也是一种奇景”一句中,“奇”在何处?这一段对秋果的找写也表达了“清、静、悲凉”吗?

课文鉴赏

语言表达特点:景色描写与议论抒情相互结合。

课文鉴赏

第1段运用议论总,结北国秋天的特色,点明文章主要写作内容。

第2段运用了描写抒情,写出了作者对江南秋天“看不饱”“尝不透”“赏玩不到十足”的遗憾之情。

文章结尾段说“我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头”表达的仅仅是对故都之秋的眷念吗?

课文鉴赏

不全是,有作者的眷念和挚爱,还有一种无法挽留的绝望,更一种与祖国共存亡的悲壮。

作者生平

1931 年发生了九·一八事变,日本侵占了东三省;

1933年,日军先后攻占了山海关、承德及长城各口。

1934年是一个山河分裂的多事之秋。此时中华千年的文明古都北平,每一天都处在风雨飘摇之中,作为一个正直的知识分子,他为国家命运担忧和焦虑。

这些话语的背后,实是一种即将沦为亡国奴的悲鸣!

假如你来到故都的秋,你会撷取郁达夫笔下的哪些风物来刻画月夜的朦胧恬静?请参考“故都秋韵”一段文字来进行创作,150字左右。

郁达夫日记手稿

小试身手

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读