6.1《芣苢》与课外《文氏外孙入村收麦》 对比 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 6.1《芣苢》与课外《文氏外孙入村收麦》 对比 课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 136.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-14 16:13:22 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

芣苢

《诗经 ˙周南》

了解《诗经》

中国最早的诗歌总集。它收集了从西周初期至春秋中叶大约500年间的诗歌305篇。先秦称为《诗》或《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称“诗经”。《诗经》是中国现实主义文学的光辉起点。由于其内容丰富、思想和艺术上的高度成就,在中国以至世界文化史上都占有重要地位。它开创了中国诗歌的优秀传统,对后世文学产生了不可磨灭的影响。

《诗经》六义

“六义”,即是指“风、雅、颂”三种诗歌形式与“赋、比、兴”三种表现手法。

诗经在内容上分为《风》《雅》《颂》三部分。《风》是周代各地的歌瑶;《雅》是周人的正声雅乐,又分《小雅》和《大雅》;《颂》是朝廷和贵族宗庙祭祀的乐歌,又分为《周颂》《鲁颂》和《商颂》。

《风》是带有地方色彩的音乐,包括十五“国风”即十五个地方的民间歌谣。“国风”保存了大量劳动人民的口头创作,具有浓厚的民歌特色。这部分诗歌的内容具有鲜明的现实主义特色,表达了劳动人民对社会生活的真实感受和深刻认识。是《诗经》的精华部分。

《诗经》是现实主义诗歌的源头。十个字概括:饥者歌其食,劳者歌其事。

雅诗的内容多描写统治阶级的日常生活,常用在宴会歌舞中。分“大雅”和“小雅”。

颂诗的内容多是歌颂周王朝祖先的"功德”,常在宗庙祭祀时演出。

作品特色

“四言诗指每句四字或以四字句为主的诗体,是中国汉代以前通行的诗歌形式。街《诗经》是这种诗体的代表。四吉

诗四字一顿, 节麦鲜明,简单明快,单纯而有天籁的意味。但是,因为节奏过于短促,缺少内部变化,也显得有些

呆板,不适于表现日益复杂的生活和情感。

四言诗盛行于西周。春秋时期以后,四言诗逐渐衰落,但仍有不少诗人写作四言诗。如东汉末年的曹操父子,魏末的嵇康,西晋的陆机、陆云,东晋的陶渊明等。同时,也出现过若干佳作,如曹操的《步出夏门行龟虽寿》:老骥伏枥,志在干里。烈士薯年,壮心不已。人们至今吟诵不绝。

表现手法

赋是直接铺陈叙述,是最基本的表现手法。朱嘉《诗集传》:“赋者,敷也,敷陈其事而直言之也。”如《邶风˙击鼓》所言“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕者”, 很直接、很热烈地将自己的誓言表达出来。

比即比喻,明喻和暗喻均属此类。朱熹:“兴者,以彼物比此物也。”如《魏风˙硕鼠》通篇用比。

兴即起兴,用其他东西引出要说的内容。朱熹:“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”如《周南˙关睢》“关关雎鸠,在河之洲。窃究淑女,君子好述”,用“睢鸠鸟在河中鸣叫”来起兴。

写作特色

“四言”诗指每句四字或以四字句为主的诗体,是中国汉代以前通行的诗歌形式。《诗经》是这种诗体的代表。四言诗四字一顿, 节奏鲜明,简单明快,单纯而有天籁的意味。但是,因为节奏过于短促,缺少内部变化,也显得有些呆板,不适于表现日益复杂的生活和情感。

四言诗盛行于西周。春秋时期以后,四言诗逐渐衰落,但仍有不少诗人写作四言诗。如东汉末年的曹操父子,魏末的嵇康,西晋的陆机、陆云,东晋的陶渊明等。同时,也出现过若干佳作,如曹操的《步出夏门行˙龟虽寿》:“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”

《芣苢》写作背景

西周取代殷商,政治、经济制度发生巨大变革,天下太平,百姓安居乐业,促使社会在精神文明方面产生飞跃性的进步,作为文学代表的《诗经》的出现是时代进步的必然产物。

“周南”指周王城以南的地方,也就是西周王城镐京及东周王城洛邑以南,直至江汉流域和淮河流域等地。该地的歌瑶中正平和,历来被认为是“正风”典范,故作为《诗经》的首章。《芣苢》是周代人们采集野生植物车前草时所作的歌谣。

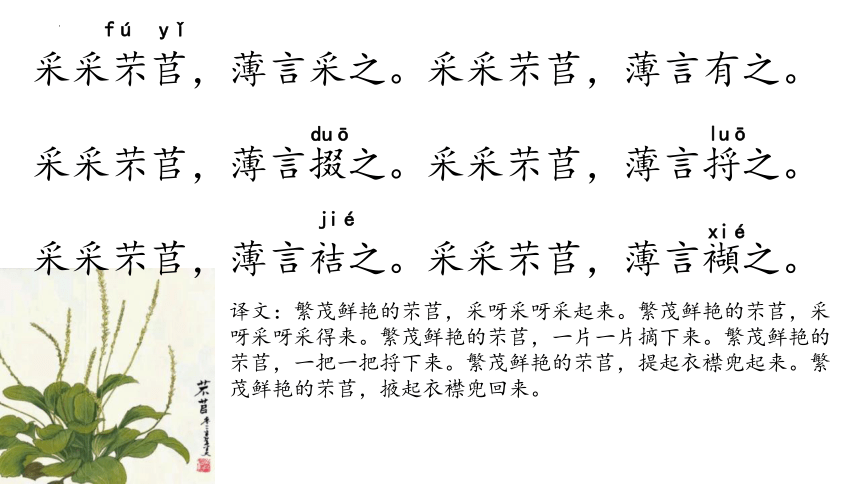

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

fú yǐ

duō

luō

jié

xié

译文:繁茂鲜艳的芣苢,采呀采呀采起来。繁茂鲜艳的芣苢,采呀采呀采得来。繁茂鲜艳的芣苢,一片一片摘下来。繁茂鲜艳的芣苢,一把一把捋下来。繁茂鲜艳的芣苢,提起衣襟兜起来。繁茂鲜艳的芣苢,掖起衣襟兜回来。

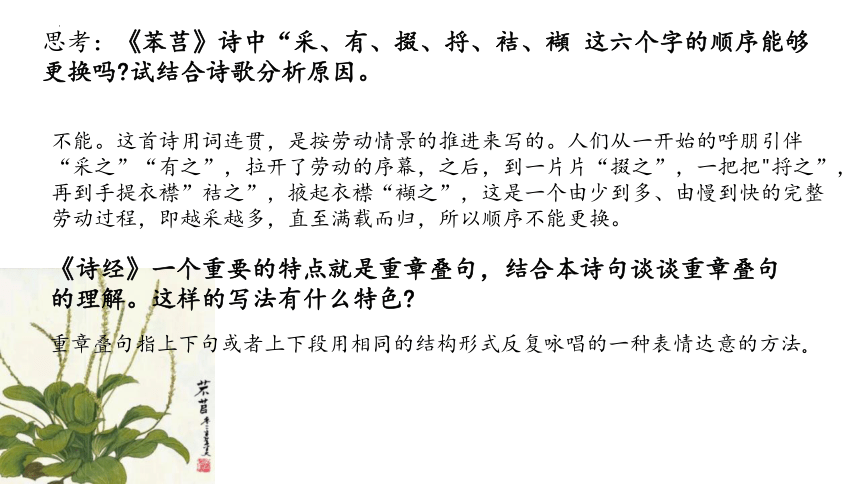

思考:《苯莒》诗中“采、有、掇、捋、袺、襭 这六个字的顺序能够更换吗 试结合诗歌分析原因。

不能。这首诗用词连贯,是按劳动情景的推进来写的。人们从一开始的呼朋引伴“采之”“有之”,拉开了劳动的序幕,之后,到一片片“掇之”,一把把"捋之”,再到手提衣襟”袺之”,掖起衣襟“襭之”,这是一个由少到多、由慢到快的完整劳动过程,即越采越多,直至满载而归,所以顺序不能更换。

《诗经》一个重要的特点就是重章叠句,结合本诗句谈谈重章叠句的理解。这样的写法有什么特色

重章叠句指上下句或者上下段用相同的结构形式反复咏唱的一种表情达意的方法。

这首诗歌的细节描写非常典型,具体体现在哪些方面 有什么效果 试结合诗歌加以分析。

①展现了特写式的劳动动作美。

六个动词,每一个都抓住了采摘过程中最精彩的环节,每一个动作就如同摄影里的特写,让人清晰难忘。劳动者从日常的劳动中发现美,并吟出了一首热情洋溢的诗歌,这说明在他们看来,劳动不是枯燥乏味的,也不是简单麻木的,而是充满乐趣的。

②展现了内容丰富的劳动过程美。

诗歌通过六个独立的动作合成一套完整的动作,看起来层层递进,有条不紊非常流畅,如行云流水。当几个独立的动作聚在一起进行系统内部优化之后,采摘的过程就变成了一场用肢体表达艺术的活动,把日常的劳动升华成行为的艺术。先民对劳动的熟练程度给人一种游刃有余的美。原本生长于郊野的车前草,经过劳动者的几道工序就成了盘中餐或者是药,是对先民改造力的生动体现。

③体现了先民快乐幸福的生活感情。

采摘芣苢的人是当时的劳动者,即生活在下层的平民。周朝实行“井田制”,劳动人民生产所得的很大部分要上交给贵族阶层。再加上当时生产力水平低下,人们对物质的需求也仅仅是最基本的生存需要,能保证最基本的吃穿需要就是最大的幸福。但是留给自己的粮食是有限的,人们也会采摘野菜来补充。芣苢既是有食用价值的野草,也是能治病的药材。因此,当人们看到既能填饱肚子又能治病的芣苢,心情是愉悦的、欣喜的。人们看到了生存下去的希望,于是哼着这首歌,将草丛中的芣苢采了又采。因为这样的劳动成果是属于自己的, 所以人们唱的歌谣是让人感到快乐幸福的。

赏析写作手法

(1)赋的手法

本诗直接描写采摘芣苢的劳动,从劳动开始到结束,没有交代劳动者、起因、地点、环境、结果,没有刻意创作的意识,直接吟唱劳动的主题,就事唱事。

(2)重章叠句

重章叠句是诗歌的一种常见手法,即上下句或者上下段用相同的结构形式反复咏唱的一种表情达意的方法。本诗三章十二句,只有六字交替变动,其余全是重叠,看似单调重叠复沓,实则别有韵味。“采采”是一重叠词, “采采芣莒”“薄言x之”反复咏唱,产生简洁明快、回环往复的韵律感,有音乐之美。这种回环往复的节奏又与反复的劳动动作和劳动效果谐和一致,形成融合无间、情景交融的艺术意境。

(3)丰富的想象空间

这首诗只写了采摘芣苢的过程,却没有交代采摘的背景、人物及行为动机等。主体的模糊性使这些空白留给读者丰富的审美空间和解读空间。于是,细节中的蛛丝马迹就激发读者进行揣摩并加以想象,然后创造出更具体形象的美。读罢诗歌,人们眼前仿佛出现了三三两两、三五成群的女子,在平原旷野上你追我赶、群歌互答,同时又不忘采摘芣苢的欢快劳动场景。

小结

这首诗歌,是先秦时代的农人在田野间采摘车前草时所唱的歌谣,展现了农人劳作忙碌而欢快的场景。

虽然只是单一的采摘动作,但作者却使用了“采、有、掇、捋”四字去描绘,就连用衣襟兜装芣苢也用了“袺、襭”二字刻画,体现出作者对农人劳作过程细致入微的观察,同时也暗示作者可能具有非常丰富的乡间生活阅历。

《诗经》中重章叠句的运用十分普遍,而这首《芣苢》的叠章之甚可谓绝无仅有。读者虽然不见采摘芣苢之人,却依然能感受到他们采摘芣苢过程中紧张有序而又兴高采烈的情绪起伏。就连那株株的芣苢,也仿佛在这农人的歌唱声中鲜活灵动起来……

文氏外孙入村收麦

苏辙

写作背景

苏辙晚年仕途坎坷,自宋哲宗亲政起用元丰新党后,他连年遭贬,远至岭南雷州、循州。远谪岭南之前,苏辙曾在颖川买田安顿家小,其《和迟田舍杂诗并引》中云“吾家本眉山,田庐之多寡,与扬子云等。仕宦流落,不复能归。中窜岭南,诸子不能尽从,留之颖川,买田筑室,赊饥寒之患。”

徽宗即位后,苏辙从岭南量移岳州等地,不久被命奉祠,便还归颖川居住,与子孙治田营生。从《和迟田舍杂诗》的表述“麦生置不视,麦熟为一来。我懒客亦惰,田荒谁使开”来看,苏辙是把田地租给客户耕种的主家。但即便如此,他与家人也要亲自操持农事,《文氏外孙入村收麦》即是这类作品。

霪(yín) 圃(pǔ) 酤(gū) 廪(lǐn)

赖有:幸亏有。

诸孙:泛指孙辈。

阴霪:连绵不断的雨。

一竿:指太阳升起的高度。

村酤:农家自酿的酒。

酤:酒。

闭廪:关闭粮仓。

廪:粮仓。

文氏:即文姓。苏辙长女嫁于文氏家族,文氏外孙是长女之子。这是一首七言律诗,也是一首写文家外孙进村帮忙收麦的叙事诗。

欲收新麦继陈谷,赖有诸孙替老人。

三夜阴霪败场圃,一竿晴日舞比邻。

急炊大饼偿饥乏,多博村酤劳苦辛。

闭廪归来真了事,赋诗怜汝足精神。

快到收割新熟的麦子来接续去年的陈谷了,幸亏有各孙辈来替我收割。

连续几个晚上的阴雨毁坏了收打作物的场圃,初升的太阳令乡邻欢欣鼓舞。

赶紧做好大饼给外孙吃以补偿他的饥饿困乏,多取一些自酿的酒来慰劳辛勤收割的外孙。

收好新麦关闭粮仓回到家里总算结束了农事,写下这首诗来赞扬外孙不辞劳苦的精神。

理解本诗的层次结构。

首联 诸孙入村

颔联 久雨初晴

颈联 酒食偿劳

尾联 赋诗怜汝

请说明诗歌的前两联是如何运用对比手法的。

诗的首联中的“新麦”和“陈谷”是新与旧的对比,“诸孙”和“老人”是幼与长的对比。颔联中,“三夜阴霪” 与“一竿晴日”是天气坏与天气好的对比,连绵阴雨时人们的沮丧,雨过天晴时人们的欢欣两者形成对比 ,表现了农村麦收季节久雨忽晴、宜事农桑的喜悦。

诗歌标题为“文氏外孙入村收麦”,但诗中并没有正面写外孙收麦的情景,这样的叙事安排是否合理

合理。诗歌以“收麦”为叙事线索,虽然没有正面写外孙在田中忙碌收麦的情景,但透过颔联中邻家的忙碌紧张,仿佛看到了文氏外孙帮忙收麦时忙碌的情景;而颈联的两个细节描写从侧面表现出外孙辛苦劳作的“饥乏”与“苦辛”,尾联诗人毫不吝啬的赞赏再次证明了外孙收麦的辛劳。诗人虽然没有正面描写外孙收麦辛劳,但诗歌处处体现出外孙收麦的辛劳。

这首诗体现了诗人怎样的思想感情?

前两联写欣慰、喜悦之情:有诸孙替老人收麦;多日阴雨,终有日出。后两联写疼爱赞赏之情:为诸孙“急炊大饼”、“多博村酤”、“赋诗足精神”

小结

诗歌反映了农忙时节诗人及其家人亲耕务农的场景,表现了农人抢收时的繁忙与喜悦,让人感受到浓浓的亲情和劳动的欢乐。

芣苢

《诗经 ˙周南》

了解《诗经》

中国最早的诗歌总集。它收集了从西周初期至春秋中叶大约500年间的诗歌305篇。先秦称为《诗》或《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称“诗经”。《诗经》是中国现实主义文学的光辉起点。由于其内容丰富、思想和艺术上的高度成就,在中国以至世界文化史上都占有重要地位。它开创了中国诗歌的优秀传统,对后世文学产生了不可磨灭的影响。

《诗经》六义

“六义”,即是指“风、雅、颂”三种诗歌形式与“赋、比、兴”三种表现手法。

诗经在内容上分为《风》《雅》《颂》三部分。《风》是周代各地的歌瑶;《雅》是周人的正声雅乐,又分《小雅》和《大雅》;《颂》是朝廷和贵族宗庙祭祀的乐歌,又分为《周颂》《鲁颂》和《商颂》。

《风》是带有地方色彩的音乐,包括十五“国风”即十五个地方的民间歌谣。“国风”保存了大量劳动人民的口头创作,具有浓厚的民歌特色。这部分诗歌的内容具有鲜明的现实主义特色,表达了劳动人民对社会生活的真实感受和深刻认识。是《诗经》的精华部分。

《诗经》是现实主义诗歌的源头。十个字概括:饥者歌其食,劳者歌其事。

雅诗的内容多描写统治阶级的日常生活,常用在宴会歌舞中。分“大雅”和“小雅”。

颂诗的内容多是歌颂周王朝祖先的"功德”,常在宗庙祭祀时演出。

作品特色

“四言诗指每句四字或以四字句为主的诗体,是中国汉代以前通行的诗歌形式。街《诗经》是这种诗体的代表。四吉

诗四字一顿, 节麦鲜明,简单明快,单纯而有天籁的意味。但是,因为节奏过于短促,缺少内部变化,也显得有些

呆板,不适于表现日益复杂的生活和情感。

四言诗盛行于西周。春秋时期以后,四言诗逐渐衰落,但仍有不少诗人写作四言诗。如东汉末年的曹操父子,魏末的嵇康,西晋的陆机、陆云,东晋的陶渊明等。同时,也出现过若干佳作,如曹操的《步出夏门行龟虽寿》:老骥伏枥,志在干里。烈士薯年,壮心不已。人们至今吟诵不绝。

表现手法

赋是直接铺陈叙述,是最基本的表现手法。朱嘉《诗集传》:“赋者,敷也,敷陈其事而直言之也。”如《邶风˙击鼓》所言“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕者”, 很直接、很热烈地将自己的誓言表达出来。

比即比喻,明喻和暗喻均属此类。朱熹:“兴者,以彼物比此物也。”如《魏风˙硕鼠》通篇用比。

兴即起兴,用其他东西引出要说的内容。朱熹:“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”如《周南˙关睢》“关关雎鸠,在河之洲。窃究淑女,君子好述”,用“睢鸠鸟在河中鸣叫”来起兴。

写作特色

“四言”诗指每句四字或以四字句为主的诗体,是中国汉代以前通行的诗歌形式。《诗经》是这种诗体的代表。四言诗四字一顿, 节奏鲜明,简单明快,单纯而有天籁的意味。但是,因为节奏过于短促,缺少内部变化,也显得有些呆板,不适于表现日益复杂的生活和情感。

四言诗盛行于西周。春秋时期以后,四言诗逐渐衰落,但仍有不少诗人写作四言诗。如东汉末年的曹操父子,魏末的嵇康,西晋的陆机、陆云,东晋的陶渊明等。同时,也出现过若干佳作,如曹操的《步出夏门行˙龟虽寿》:“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”

《芣苢》写作背景

西周取代殷商,政治、经济制度发生巨大变革,天下太平,百姓安居乐业,促使社会在精神文明方面产生飞跃性的进步,作为文学代表的《诗经》的出现是时代进步的必然产物。

“周南”指周王城以南的地方,也就是西周王城镐京及东周王城洛邑以南,直至江汉流域和淮河流域等地。该地的歌瑶中正平和,历来被认为是“正风”典范,故作为《诗经》的首章。《芣苢》是周代人们采集野生植物车前草时所作的歌谣。

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

fú yǐ

duō

luō

jié

xié

译文:繁茂鲜艳的芣苢,采呀采呀采起来。繁茂鲜艳的芣苢,采呀采呀采得来。繁茂鲜艳的芣苢,一片一片摘下来。繁茂鲜艳的芣苢,一把一把捋下来。繁茂鲜艳的芣苢,提起衣襟兜起来。繁茂鲜艳的芣苢,掖起衣襟兜回来。

思考:《苯莒》诗中“采、有、掇、捋、袺、襭 这六个字的顺序能够更换吗 试结合诗歌分析原因。

不能。这首诗用词连贯,是按劳动情景的推进来写的。人们从一开始的呼朋引伴“采之”“有之”,拉开了劳动的序幕,之后,到一片片“掇之”,一把把"捋之”,再到手提衣襟”袺之”,掖起衣襟“襭之”,这是一个由少到多、由慢到快的完整劳动过程,即越采越多,直至满载而归,所以顺序不能更换。

《诗经》一个重要的特点就是重章叠句,结合本诗句谈谈重章叠句的理解。这样的写法有什么特色

重章叠句指上下句或者上下段用相同的结构形式反复咏唱的一种表情达意的方法。

这首诗歌的细节描写非常典型,具体体现在哪些方面 有什么效果 试结合诗歌加以分析。

①展现了特写式的劳动动作美。

六个动词,每一个都抓住了采摘过程中最精彩的环节,每一个动作就如同摄影里的特写,让人清晰难忘。劳动者从日常的劳动中发现美,并吟出了一首热情洋溢的诗歌,这说明在他们看来,劳动不是枯燥乏味的,也不是简单麻木的,而是充满乐趣的。

②展现了内容丰富的劳动过程美。

诗歌通过六个独立的动作合成一套完整的动作,看起来层层递进,有条不紊非常流畅,如行云流水。当几个独立的动作聚在一起进行系统内部优化之后,采摘的过程就变成了一场用肢体表达艺术的活动,把日常的劳动升华成行为的艺术。先民对劳动的熟练程度给人一种游刃有余的美。原本生长于郊野的车前草,经过劳动者的几道工序就成了盘中餐或者是药,是对先民改造力的生动体现。

③体现了先民快乐幸福的生活感情。

采摘芣苢的人是当时的劳动者,即生活在下层的平民。周朝实行“井田制”,劳动人民生产所得的很大部分要上交给贵族阶层。再加上当时生产力水平低下,人们对物质的需求也仅仅是最基本的生存需要,能保证最基本的吃穿需要就是最大的幸福。但是留给自己的粮食是有限的,人们也会采摘野菜来补充。芣苢既是有食用价值的野草,也是能治病的药材。因此,当人们看到既能填饱肚子又能治病的芣苢,心情是愉悦的、欣喜的。人们看到了生存下去的希望,于是哼着这首歌,将草丛中的芣苢采了又采。因为这样的劳动成果是属于自己的, 所以人们唱的歌谣是让人感到快乐幸福的。

赏析写作手法

(1)赋的手法

本诗直接描写采摘芣苢的劳动,从劳动开始到结束,没有交代劳动者、起因、地点、环境、结果,没有刻意创作的意识,直接吟唱劳动的主题,就事唱事。

(2)重章叠句

重章叠句是诗歌的一种常见手法,即上下句或者上下段用相同的结构形式反复咏唱的一种表情达意的方法。本诗三章十二句,只有六字交替变动,其余全是重叠,看似单调重叠复沓,实则别有韵味。“采采”是一重叠词, “采采芣莒”“薄言x之”反复咏唱,产生简洁明快、回环往复的韵律感,有音乐之美。这种回环往复的节奏又与反复的劳动动作和劳动效果谐和一致,形成融合无间、情景交融的艺术意境。

(3)丰富的想象空间

这首诗只写了采摘芣苢的过程,却没有交代采摘的背景、人物及行为动机等。主体的模糊性使这些空白留给读者丰富的审美空间和解读空间。于是,细节中的蛛丝马迹就激发读者进行揣摩并加以想象,然后创造出更具体形象的美。读罢诗歌,人们眼前仿佛出现了三三两两、三五成群的女子,在平原旷野上你追我赶、群歌互答,同时又不忘采摘芣苢的欢快劳动场景。

小结

这首诗歌,是先秦时代的农人在田野间采摘车前草时所唱的歌谣,展现了农人劳作忙碌而欢快的场景。

虽然只是单一的采摘动作,但作者却使用了“采、有、掇、捋”四字去描绘,就连用衣襟兜装芣苢也用了“袺、襭”二字刻画,体现出作者对农人劳作过程细致入微的观察,同时也暗示作者可能具有非常丰富的乡间生活阅历。

《诗经》中重章叠句的运用十分普遍,而这首《芣苢》的叠章之甚可谓绝无仅有。读者虽然不见采摘芣苢之人,却依然能感受到他们采摘芣苢过程中紧张有序而又兴高采烈的情绪起伏。就连那株株的芣苢,也仿佛在这农人的歌唱声中鲜活灵动起来……

文氏外孙入村收麦

苏辙

写作背景

苏辙晚年仕途坎坷,自宋哲宗亲政起用元丰新党后,他连年遭贬,远至岭南雷州、循州。远谪岭南之前,苏辙曾在颖川买田安顿家小,其《和迟田舍杂诗并引》中云“吾家本眉山,田庐之多寡,与扬子云等。仕宦流落,不复能归。中窜岭南,诸子不能尽从,留之颖川,买田筑室,赊饥寒之患。”

徽宗即位后,苏辙从岭南量移岳州等地,不久被命奉祠,便还归颖川居住,与子孙治田营生。从《和迟田舍杂诗》的表述“麦生置不视,麦熟为一来。我懒客亦惰,田荒谁使开”来看,苏辙是把田地租给客户耕种的主家。但即便如此,他与家人也要亲自操持农事,《文氏外孙入村收麦》即是这类作品。

霪(yín) 圃(pǔ) 酤(gū) 廪(lǐn)

赖有:幸亏有。

诸孙:泛指孙辈。

阴霪:连绵不断的雨。

一竿:指太阳升起的高度。

村酤:农家自酿的酒。

酤:酒。

闭廪:关闭粮仓。

廪:粮仓。

文氏:即文姓。苏辙长女嫁于文氏家族,文氏外孙是长女之子。这是一首七言律诗,也是一首写文家外孙进村帮忙收麦的叙事诗。

欲收新麦继陈谷,赖有诸孙替老人。

三夜阴霪败场圃,一竿晴日舞比邻。

急炊大饼偿饥乏,多博村酤劳苦辛。

闭廪归来真了事,赋诗怜汝足精神。

快到收割新熟的麦子来接续去年的陈谷了,幸亏有各孙辈来替我收割。

连续几个晚上的阴雨毁坏了收打作物的场圃,初升的太阳令乡邻欢欣鼓舞。

赶紧做好大饼给外孙吃以补偿他的饥饿困乏,多取一些自酿的酒来慰劳辛勤收割的外孙。

收好新麦关闭粮仓回到家里总算结束了农事,写下这首诗来赞扬外孙不辞劳苦的精神。

理解本诗的层次结构。

首联 诸孙入村

颔联 久雨初晴

颈联 酒食偿劳

尾联 赋诗怜汝

请说明诗歌的前两联是如何运用对比手法的。

诗的首联中的“新麦”和“陈谷”是新与旧的对比,“诸孙”和“老人”是幼与长的对比。颔联中,“三夜阴霪” 与“一竿晴日”是天气坏与天气好的对比,连绵阴雨时人们的沮丧,雨过天晴时人们的欢欣两者形成对比 ,表现了农村麦收季节久雨忽晴、宜事农桑的喜悦。

诗歌标题为“文氏外孙入村收麦”,但诗中并没有正面写外孙收麦的情景,这样的叙事安排是否合理

合理。诗歌以“收麦”为叙事线索,虽然没有正面写外孙在田中忙碌收麦的情景,但透过颔联中邻家的忙碌紧张,仿佛看到了文氏外孙帮忙收麦时忙碌的情景;而颈联的两个细节描写从侧面表现出外孙辛苦劳作的“饥乏”与“苦辛”,尾联诗人毫不吝啬的赞赏再次证明了外孙收麦的辛劳。诗人虽然没有正面描写外孙收麦辛劳,但诗歌处处体现出外孙收麦的辛劳。

这首诗体现了诗人怎样的思想感情?

前两联写欣慰、喜悦之情:有诸孙替老人收麦;多日阴雨,终有日出。后两联写疼爱赞赏之情:为诸孙“急炊大饼”、“多博村酤”、“赋诗足精神”

小结

诗歌反映了农忙时节诗人及其家人亲耕务农的场景,表现了农人抢收时的繁忙与喜悦,让人感受到浓浓的亲情和劳动的欢乐。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读