古诗词诵读《涉江采芙蓉》课件(共32张ppt) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《涉江采芙蓉》课件(共32张ppt) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 51.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-14 11:37:30 | ||

图片预览

文档简介

涉 江 采 芙 蓉

古诗十九首

莲,佳人之花

采莲曲二首(其二)

王昌龄

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

沙扬娜拉

--赠日本女郎

徐志摩

最是那一低头的温柔,

像一朵水莲花不胜凉风的娇羞,

道一声珍重,道一声珍重,

那一声珍重里有蜜甜的忧愁--

沙扬娜拉!

莲,君子之花

周敦颐的《爱莲说》:“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净直,可远观而不可亵玩焉……莲,花之君子者也。”

《离骚》:“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。”

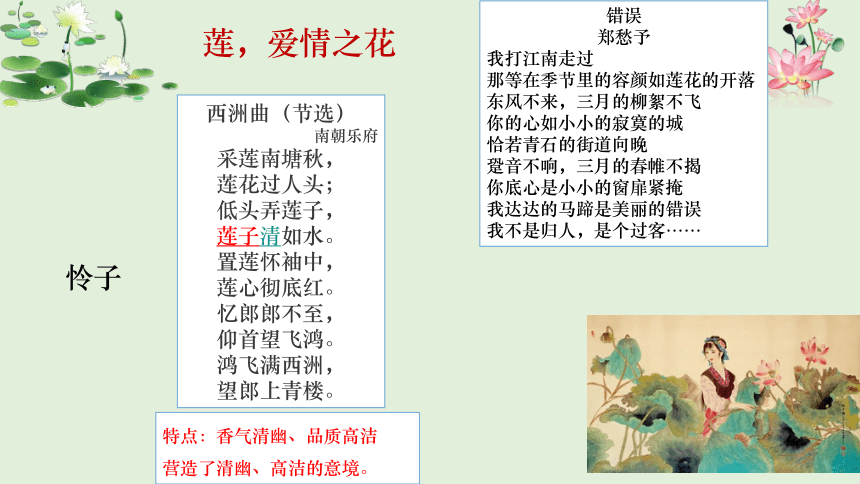

莲,爱情之花

西洲曲(节选)

南朝乐府

采莲南塘秋,

莲花过人头;

低头弄莲子,

莲子清如水。

置莲怀袖中,

莲心彻底红。

忆郎郎不至,

仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲,

望郎上青楼。

特点:香气清幽、品质高洁

营造了清幽、高洁的意境。

错误

郑愁予

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落

东风不来,三月的柳絮不飞

你的心如小小的寂寞的城

恰若青石的街道向晚

跫音不响,三月的春帷不揭

你底心是小小的窗扉紧掩

我达达的马蹄是美丽的错误

我不是归人,是个过客……

怜子

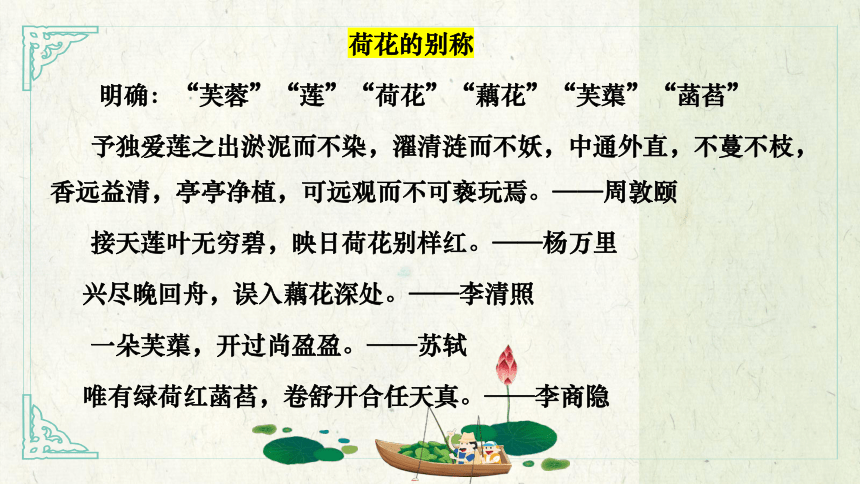

荷花的别称

明确:“芙蓉”“莲”“荷花”“藕花”“芙蕖”“菡萏”

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。——周敦颐

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。——杨万里

兴尽晚回舟,误入藕花深处。——李清照

一朵芙蕖,开过尚盈盈。——苏轼

唯有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真。——李商隐

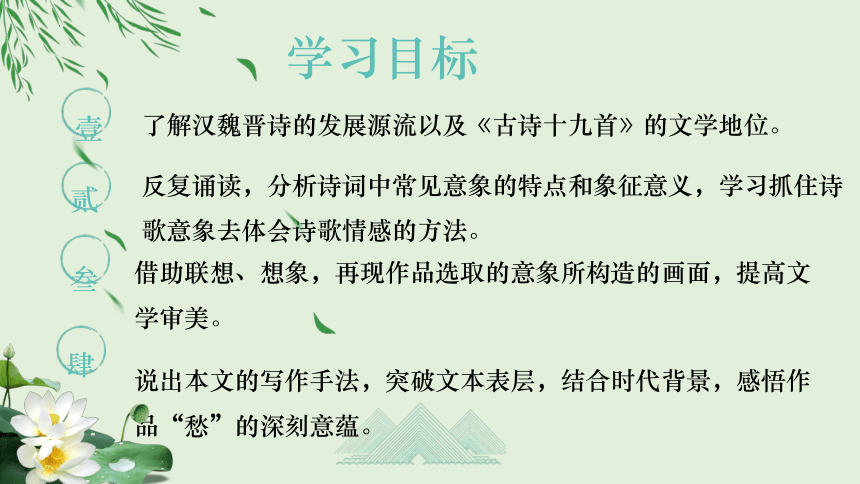

学习目标

壹

贰

叁

肆

了解汉魏晋诗的发展源流以及《古诗十九首》的文学地位。

反复诵读,分析诗词中常见意象的特点和象征意义,学习抓住诗歌意象去体会诗歌情感的方法。

借助联想、想象,再现作品选取的意象所构造的画面,提高文学审美。

说出本文的写作手法,突破文本表层,结合时代背景,感悟作品“愁”的深刻意蕴。

萧统(501~531)南朝梁代文学家,梁武帝萧衍长子。萧统2岁被立为太子,未及即位而卒,谥昭明,世称昭明太子。萧统对文学颇有研究,招集文人学士,广集古今书籍3万卷,编集成《文选》30卷。《文选》是我国最早的一部各类文学作品的选集,收录了秦汉以来的文学作品。选编了先秦至梁以前的各种文体代表作品,对后世有较大影响。由南朝梁武帝长子梁统组织文人编写而成。梁统死后谥号“昭明”,后称昭明太子,他所主编的这部作品选集也被称作《昭明文选》。旧时读书人有“《文选》烂,秀才半”的说法。为后世推崇。

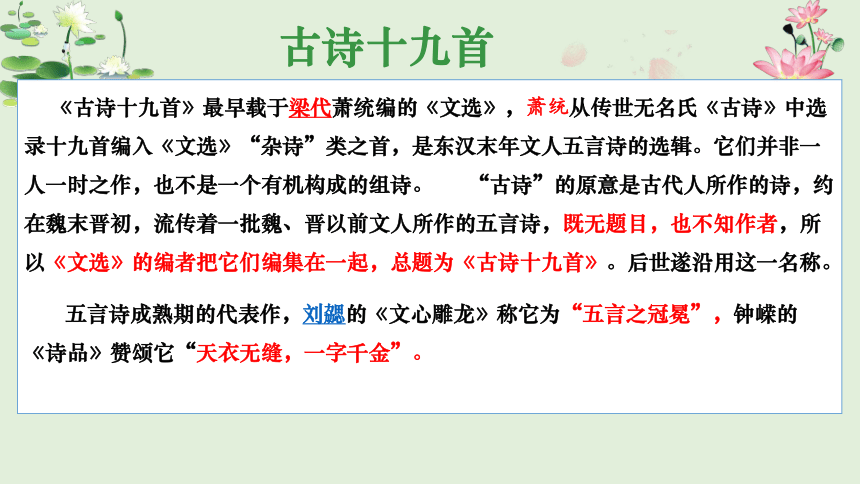

古诗十九首

《古诗十九首》最早载于梁代萧统编的《文选》,萧统从传世无名氏《古诗》中选录十九首编入《文选》“杂诗”类之首,是东汉末年文人五言诗的选辑。它们并非一人一时之作,也不是一个有机构成的组诗。 “古诗”的原意是古代人所作的诗,约在魏末晋初,流传着一批魏、晋以前文人所作的五言诗,既无题目,也不知作者,所以《文选》的编者把它们编集在一起,总题为《古诗十九首》。后世遂沿用这一名称。

五言诗成熟期的代表作,刘勰的《文心雕龙》称它为“五言之冠冕”,钟嵘的《诗品》赞颂它“天衣无缝,一字千金”。

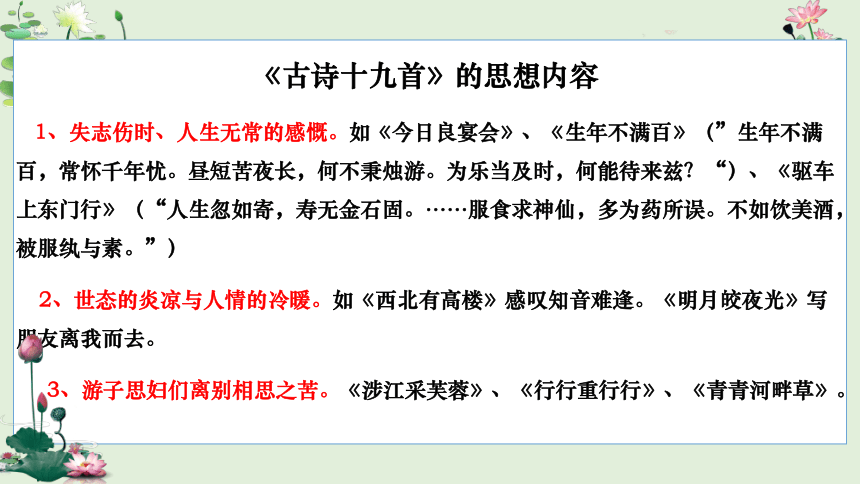

《古诗十九首》的思想内容

1、失志伤时、人生无常的感慨。如《今日良宴会》、《生年不满百》(”生年不满百,常怀千年忧。昼短苦夜长,何不秉烛游。为乐当及时,何能待来兹?“)、《驱车上东门行》(“人生忽如寄,寿无金石固。……服食求神仙,多为药所误。不如饮美酒,被服纨与素。”)

2、世态的炎凉与人情的冷暖。如《西北有高楼》感叹知音难逢。《明月皎夜光》写朋友离我而去。

3、游子思妇们离别相思之苦。《涉江采芙蓉》、《行行重行行》、《青青河畔草》。

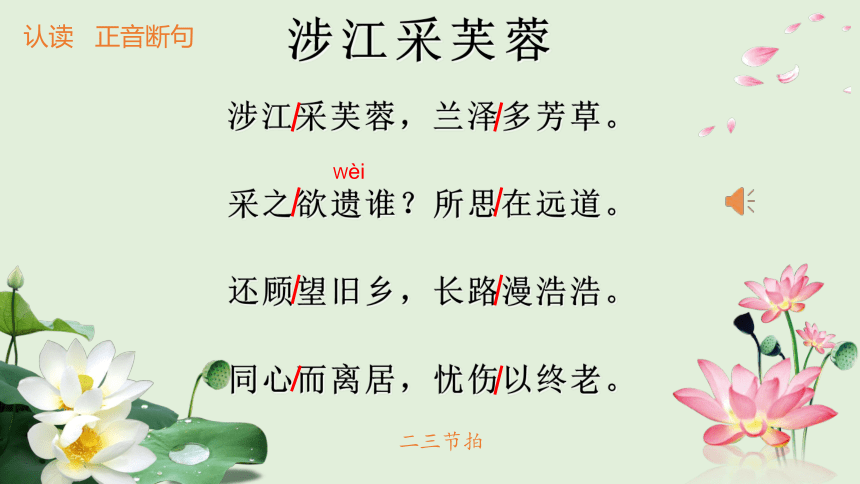

涉江采芙蓉

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁?所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

Wèi

认读 正音断句

二三节拍

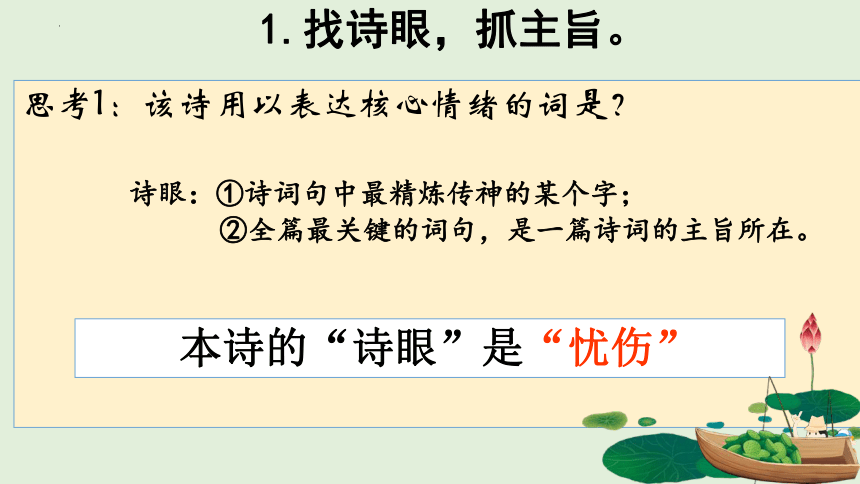

思考1:该诗用以表达核心情绪的词是?

诗眼:①诗词句中最精炼传神的某个字;

②全篇最关键的词句,是一篇诗词的主旨所在。

本诗的“诗眼”是“忧伤”

1.找诗眼,抓主旨。

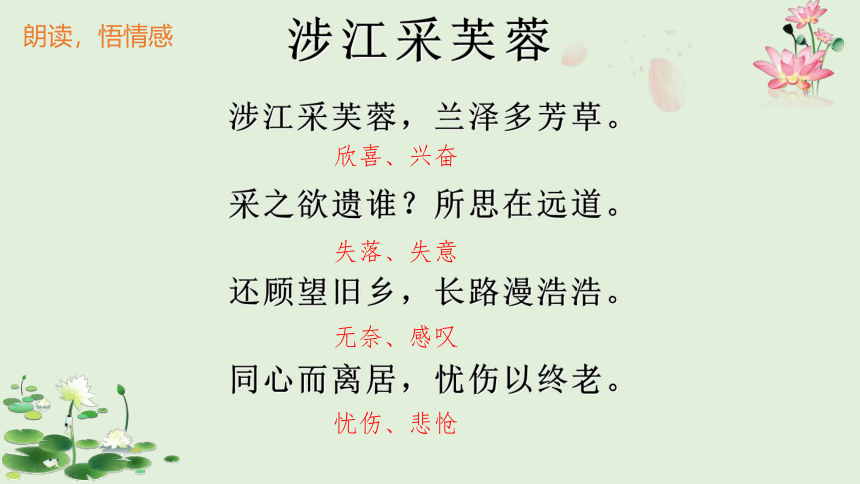

朗读,悟情感

涉江采芙蓉

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁?所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

欣喜、兴奋

失落、失意

无奈、感叹

忧伤、悲怆

思考:前两句有哪些意象? 营造了怎样的意境? 表达了抒情主人公怎样的感情?

意象:“芙蓉”“兰泽”“芳草”

意境:描写了抒情主人公涉江采摘芙蓉的情景,营造的意境是轻松欢快的。

感情:表达出诗人情怀的高雅,感情的纯洁、美好。

2.寻意象,品意境。

鲜花香草娇嫩美丽,同时又给人欣欣向荣的感觉,常常象征高尚的品德和热烈的爱情。古人送花草给“所思”是在思念之情铭心刻骨时自然而有的一种举动。在传统文化中以花草赠亲朋,既寄托了对亲朋的美好祝愿,也表达对亲朋的关怀、思念、珍惜等感情。红豆生南国,春来发几枝,愿君多采撷,此物最相思。“柳”“折花”“岁寒三友”“蜀离之悲”

相关知识链接

这两句用了什么手法? 你从“远道”一词读出什么感情?

采之欲遗谁?所思在远道。

轻松欢快

黯然失落

明确:设问——自问自答,语气缓和。

“远道”为下面的情绪转折做铺垫。把人物放在美好、欢乐的采莲背景上,抒写独自怀念远方的爱人的忧伤,具有以“乐景”衬“哀情”的效果。

“还顾望旧乡,长路漫浩浩。”这两句里有哪些意象?这些意象包含着作者怎样的思想感情?

明确:明处的意象是“旧乡”“长路”;暗处的意象是“人”。“旧乡”“长路”表达诗人相爱却不得相见,浓浓的相思之情。

“还顾”、“漫浩浩”具有怎样的表达作用?

明确:“还顾”这一动作写出了画面感,把主人公孤独、忧愁、怅惘的形象和心情形象的展现出来;“漫浩浩”运用叠词,给人路途绵延无尽的感觉。将主人公极度痛苦的心情溢于言表却又不说破,给读者留下了很大的想象空间,具有含蓄不尽的艺术效果。

3.问题探究:

关于《涉江采芙蓉》,有人认为抒情主人公是男性,“涉江”者和“还顾”者都是男子,也有人认为抒情主人公是女性,“涉江”者是女子,“还顾”者则是“所思”的男子。你怎么看?

1、游子思乡女子爱人。

2、女子思夫。

游子思乡怀人

(本诗的抒情主人公是男主人公)

本诗全为实写,写他采花送花望乡思人。

1)诗人远离家乡,与思念的人分离。

2)他想回到家乡,但长路漫漫,欲归不得。

3)他与思念的人都深爱和思念对方,但又不能相聚。

女子思夫

(本诗的抒情主人公是女主人公)

(1)女子思念远离家乡的爱人。

(2)女子想要思念的人回到家乡,但长路漫漫,欲归不得。

(3)她与思念的人都深爱和思念对方,但又不能相聚。

对写法也称对面落笔、曲笔,意指不直接抒发对对方的思念之情,而是从对方着笔,想象对方想象自己的情形,简单来说,就是不写自己如何思念对方,而是着力描绘对方如何思念自己的一种手法。简单说就是自己思念对方,却说对方不忘自己。{虚写}

悬 想

“悬想:对某种未知情状作设想或悬拟的手法。

具体来说:特定情境下,诗人在抒发自己某种情思时,不直接从自身写起, 而是想象对方此时此刻的情形,或先描叙自身情形,突然调转笔墨,描叙对方情形, 以便更深一层地表达自己情感。这里的悬想侧重于空间转移。

(对面落笔)

王维的《九月九日忆山东兄弟》“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”

这里诗人写故乡兄弟们因佳节缺少一人未能完全团聚而遗憾,其实这也正是诗人自己的遗憾;故乡的兄弟思念自己,也正是诗人自己渴念着故乡的兄弟们。这里的悬想,使得普通的思乡之情抒发得曲折有致,也更为浓烈。

——这是中间穿插运用悬想!

高适的《除夜》

旅馆寒灯独不眠,客心何事转凄然。

故乡今夜思千里,愁鬓明朝又一年。

本是自己思念千里之外的故乡亲人,却说故乡的亲人思念千里之外的自己。

白居易《邯郸冬至夜思家》

邯郸驿里逢冬至, 抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐, 还应说着远行人。

前两句写冬至之夜,诗人羁留他乡的孤独冷清的生活画面。思乡之情,不言而喻。可诗人不说自己思念家人,却想像家人于冬至节的深夜还坐在一起念叨着自己。

示例:杜甫《月夜》的前四句:

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

此诗是诗人在安史之乱时身陷长安时思念妻子儿女之作,原本是诗人思念妻子儿女,而诗人却采用了“对写法”。从对方落墨,想像妻子在月夜里如何对月思念自己,而孩子还不懂得母亲为何要思念长安。有评论家说:“公本思家,偏想家人思己。”

这种从对方写起的虚写的方式,简单说就是自己思念对方,却说对方不忘思念自己。

吟读,升华感情

现在讨论一下,这首诗怎样诵读更有情味?

女 生

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁?所思在远道。

男 生

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

合 读

同心而离居,忧伤以终老。

小结

读完这首诗,你认为这首诗的主要表达了什么思想感情?

游子思念爱人 、家乡的思想感情。

多元解读

游子思妇

思妇怀远

两者皆有

汉末文人不从自己的角度落笔,而借用思妇的口吻来抒情,是什么原因呢?

首先,在那个时代,女性只能把全部的生命寄托于爱情和婚姻。——“思人”是女性独有的视角。

其次,女性情感的深婉细腻,是男性所不及的。为诗人的创作提供了意蕴丰厚的意象和意境。——女性为主人公有不可替代的优势。

第三,这些汉末文人对女性不仅有真诚的理解与同情,抒写女性的不幸,也融入了自己饱经忧患与痛苦的人生体验。——汉末文人具备以女性角度抒写情感的可能。

庭中有奇树

《古诗十九首》

庭中有奇树,绿叶发华滋。

攀条折其荣,将以遗所思。

馨香盈怀袖,路远莫致之。

此物何足贵,但感别经时。

比较:

1.诗歌中抒情主人公表达感情的方式是什么?其目的是什么?

2.诗的最后两句”此物何足贵,但感别经时”是否与前面的矛盾?表达了作者怎样的思想感情?试结合全诗分析作者的情感。

1.诗歌中抒情主人公表达感情的方式是什么?其目的是什么?答案:方式是”折其荣”;目的是”遗所思”2.诗的最后两句”此物何足贵,但感别经时”是否与前面的矛盾?表达了作者怎样的思想感情?试结合全诗分析作者的情感。不矛盾。这是主人公无可奈何,自我宽慰的话,同时也点明了全诗的主题。从前六句看,诗人对花的美丽本来是极力赞扬的,可写到这里突然又说“此物何足贵”,未免使人有点惊疑。其实对花落下先抑之笔,正是为了后扬“但感别经时”这一相思怀念的主题,无论说花的可贵或是不足稀奇,都是为了表达同样的思想感情,但这一抑一扬,诗的感情增强了,诗写到这里结束了,然而题外之意仍然耐人寻味,主人公折花原是为了解脱相思之苦,从中得到一点慰藉,而偏偏所思在天涯,花儿无法寄达平白又添了一层苦恼,相思怀念更加无法解脱。

作业

“行行重行行,与君生别离。相去万余里,各在天一涯。道路阻且长,会面安可知?胡马依北风,越鸟巢南枝。相去日已远,衣带日已缓。浮云蔽白日,游子不顾返。思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭。” ——《古诗十九首》之一

写一段赏析的文字,可以从意象的内涵,手法的运用,以及如何体现对人生的反思等角度来写你的理解。字数300左右,多则不限。

A.是男主人公。

本诗全为实写,写他采花送花望乡思人。

B.是男主人公。

但前四句是他想象家乡的情人在采莲,

并思念他的情景;

后四句则是他自己在想心事。

故前虚写,后实写。

C.是女主人公。

前四句是女子在采莲。

后四句是她想象外地的男子正在思念自己。

多元解读

游子思妇

思妇怀远

两者皆有

古诗十九首

莲,佳人之花

采莲曲二首(其二)

王昌龄

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

沙扬娜拉

--赠日本女郎

徐志摩

最是那一低头的温柔,

像一朵水莲花不胜凉风的娇羞,

道一声珍重,道一声珍重,

那一声珍重里有蜜甜的忧愁--

沙扬娜拉!

莲,君子之花

周敦颐的《爱莲说》:“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净直,可远观而不可亵玩焉……莲,花之君子者也。”

《离骚》:“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。”

莲,爱情之花

西洲曲(节选)

南朝乐府

采莲南塘秋,

莲花过人头;

低头弄莲子,

莲子清如水。

置莲怀袖中,

莲心彻底红。

忆郎郎不至,

仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲,

望郎上青楼。

特点:香气清幽、品质高洁

营造了清幽、高洁的意境。

错误

郑愁予

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落

东风不来,三月的柳絮不飞

你的心如小小的寂寞的城

恰若青石的街道向晚

跫音不响,三月的春帷不揭

你底心是小小的窗扉紧掩

我达达的马蹄是美丽的错误

我不是归人,是个过客……

怜子

荷花的别称

明确:“芙蓉”“莲”“荷花”“藕花”“芙蕖”“菡萏”

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。——周敦颐

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。——杨万里

兴尽晚回舟,误入藕花深处。——李清照

一朵芙蕖,开过尚盈盈。——苏轼

唯有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真。——李商隐

学习目标

壹

贰

叁

肆

了解汉魏晋诗的发展源流以及《古诗十九首》的文学地位。

反复诵读,分析诗词中常见意象的特点和象征意义,学习抓住诗歌意象去体会诗歌情感的方法。

借助联想、想象,再现作品选取的意象所构造的画面,提高文学审美。

说出本文的写作手法,突破文本表层,结合时代背景,感悟作品“愁”的深刻意蕴。

萧统(501~531)南朝梁代文学家,梁武帝萧衍长子。萧统2岁被立为太子,未及即位而卒,谥昭明,世称昭明太子。萧统对文学颇有研究,招集文人学士,广集古今书籍3万卷,编集成《文选》30卷。《文选》是我国最早的一部各类文学作品的选集,收录了秦汉以来的文学作品。选编了先秦至梁以前的各种文体代表作品,对后世有较大影响。由南朝梁武帝长子梁统组织文人编写而成。梁统死后谥号“昭明”,后称昭明太子,他所主编的这部作品选集也被称作《昭明文选》。旧时读书人有“《文选》烂,秀才半”的说法。为后世推崇。

古诗十九首

《古诗十九首》最早载于梁代萧统编的《文选》,萧统从传世无名氏《古诗》中选录十九首编入《文选》“杂诗”类之首,是东汉末年文人五言诗的选辑。它们并非一人一时之作,也不是一个有机构成的组诗。 “古诗”的原意是古代人所作的诗,约在魏末晋初,流传着一批魏、晋以前文人所作的五言诗,既无题目,也不知作者,所以《文选》的编者把它们编集在一起,总题为《古诗十九首》。后世遂沿用这一名称。

五言诗成熟期的代表作,刘勰的《文心雕龙》称它为“五言之冠冕”,钟嵘的《诗品》赞颂它“天衣无缝,一字千金”。

《古诗十九首》的思想内容

1、失志伤时、人生无常的感慨。如《今日良宴会》、《生年不满百》(”生年不满百,常怀千年忧。昼短苦夜长,何不秉烛游。为乐当及时,何能待来兹?“)、《驱车上东门行》(“人生忽如寄,寿无金石固。……服食求神仙,多为药所误。不如饮美酒,被服纨与素。”)

2、世态的炎凉与人情的冷暖。如《西北有高楼》感叹知音难逢。《明月皎夜光》写朋友离我而去。

3、游子思妇们离别相思之苦。《涉江采芙蓉》、《行行重行行》、《青青河畔草》。

涉江采芙蓉

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁?所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

Wèi

认读 正音断句

二三节拍

思考1:该诗用以表达核心情绪的词是?

诗眼:①诗词句中最精炼传神的某个字;

②全篇最关键的词句,是一篇诗词的主旨所在。

本诗的“诗眼”是“忧伤”

1.找诗眼,抓主旨。

朗读,悟情感

涉江采芙蓉

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁?所思在远道。

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

同心而离居,忧伤以终老。

欣喜、兴奋

失落、失意

无奈、感叹

忧伤、悲怆

思考:前两句有哪些意象? 营造了怎样的意境? 表达了抒情主人公怎样的感情?

意象:“芙蓉”“兰泽”“芳草”

意境:描写了抒情主人公涉江采摘芙蓉的情景,营造的意境是轻松欢快的。

感情:表达出诗人情怀的高雅,感情的纯洁、美好。

2.寻意象,品意境。

鲜花香草娇嫩美丽,同时又给人欣欣向荣的感觉,常常象征高尚的品德和热烈的爱情。古人送花草给“所思”是在思念之情铭心刻骨时自然而有的一种举动。在传统文化中以花草赠亲朋,既寄托了对亲朋的美好祝愿,也表达对亲朋的关怀、思念、珍惜等感情。红豆生南国,春来发几枝,愿君多采撷,此物最相思。“柳”“折花”“岁寒三友”“蜀离之悲”

相关知识链接

这两句用了什么手法? 你从“远道”一词读出什么感情?

采之欲遗谁?所思在远道。

轻松欢快

黯然失落

明确:设问——自问自答,语气缓和。

“远道”为下面的情绪转折做铺垫。把人物放在美好、欢乐的采莲背景上,抒写独自怀念远方的爱人的忧伤,具有以“乐景”衬“哀情”的效果。

“还顾望旧乡,长路漫浩浩。”这两句里有哪些意象?这些意象包含着作者怎样的思想感情?

明确:明处的意象是“旧乡”“长路”;暗处的意象是“人”。“旧乡”“长路”表达诗人相爱却不得相见,浓浓的相思之情。

“还顾”、“漫浩浩”具有怎样的表达作用?

明确:“还顾”这一动作写出了画面感,把主人公孤独、忧愁、怅惘的形象和心情形象的展现出来;“漫浩浩”运用叠词,给人路途绵延无尽的感觉。将主人公极度痛苦的心情溢于言表却又不说破,给读者留下了很大的想象空间,具有含蓄不尽的艺术效果。

3.问题探究:

关于《涉江采芙蓉》,有人认为抒情主人公是男性,“涉江”者和“还顾”者都是男子,也有人认为抒情主人公是女性,“涉江”者是女子,“还顾”者则是“所思”的男子。你怎么看?

1、游子思乡女子爱人。

2、女子思夫。

游子思乡怀人

(本诗的抒情主人公是男主人公)

本诗全为实写,写他采花送花望乡思人。

1)诗人远离家乡,与思念的人分离。

2)他想回到家乡,但长路漫漫,欲归不得。

3)他与思念的人都深爱和思念对方,但又不能相聚。

女子思夫

(本诗的抒情主人公是女主人公)

(1)女子思念远离家乡的爱人。

(2)女子想要思念的人回到家乡,但长路漫漫,欲归不得。

(3)她与思念的人都深爱和思念对方,但又不能相聚。

对写法也称对面落笔、曲笔,意指不直接抒发对对方的思念之情,而是从对方着笔,想象对方想象自己的情形,简单来说,就是不写自己如何思念对方,而是着力描绘对方如何思念自己的一种手法。简单说就是自己思念对方,却说对方不忘自己。{虚写}

悬 想

“悬想:对某种未知情状作设想或悬拟的手法。

具体来说:特定情境下,诗人在抒发自己某种情思时,不直接从自身写起, 而是想象对方此时此刻的情形,或先描叙自身情形,突然调转笔墨,描叙对方情形, 以便更深一层地表达自己情感。这里的悬想侧重于空间转移。

(对面落笔)

王维的《九月九日忆山东兄弟》“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”

这里诗人写故乡兄弟们因佳节缺少一人未能完全团聚而遗憾,其实这也正是诗人自己的遗憾;故乡的兄弟思念自己,也正是诗人自己渴念着故乡的兄弟们。这里的悬想,使得普通的思乡之情抒发得曲折有致,也更为浓烈。

——这是中间穿插运用悬想!

高适的《除夜》

旅馆寒灯独不眠,客心何事转凄然。

故乡今夜思千里,愁鬓明朝又一年。

本是自己思念千里之外的故乡亲人,却说故乡的亲人思念千里之外的自己。

白居易《邯郸冬至夜思家》

邯郸驿里逢冬至, 抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐, 还应说着远行人。

前两句写冬至之夜,诗人羁留他乡的孤独冷清的生活画面。思乡之情,不言而喻。可诗人不说自己思念家人,却想像家人于冬至节的深夜还坐在一起念叨着自己。

示例:杜甫《月夜》的前四句:

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

此诗是诗人在安史之乱时身陷长安时思念妻子儿女之作,原本是诗人思念妻子儿女,而诗人却采用了“对写法”。从对方落墨,想像妻子在月夜里如何对月思念自己,而孩子还不懂得母亲为何要思念长安。有评论家说:“公本思家,偏想家人思己。”

这种从对方写起的虚写的方式,简单说就是自己思念对方,却说对方不忘思念自己。

吟读,升华感情

现在讨论一下,这首诗怎样诵读更有情味?

女 生

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁?所思在远道。

男 生

还顾望旧乡,长路漫浩浩。

合 读

同心而离居,忧伤以终老。

小结

读完这首诗,你认为这首诗的主要表达了什么思想感情?

游子思念爱人 、家乡的思想感情。

多元解读

游子思妇

思妇怀远

两者皆有

汉末文人不从自己的角度落笔,而借用思妇的口吻来抒情,是什么原因呢?

首先,在那个时代,女性只能把全部的生命寄托于爱情和婚姻。——“思人”是女性独有的视角。

其次,女性情感的深婉细腻,是男性所不及的。为诗人的创作提供了意蕴丰厚的意象和意境。——女性为主人公有不可替代的优势。

第三,这些汉末文人对女性不仅有真诚的理解与同情,抒写女性的不幸,也融入了自己饱经忧患与痛苦的人生体验。——汉末文人具备以女性角度抒写情感的可能。

庭中有奇树

《古诗十九首》

庭中有奇树,绿叶发华滋。

攀条折其荣,将以遗所思。

馨香盈怀袖,路远莫致之。

此物何足贵,但感别经时。

比较:

1.诗歌中抒情主人公表达感情的方式是什么?其目的是什么?

2.诗的最后两句”此物何足贵,但感别经时”是否与前面的矛盾?表达了作者怎样的思想感情?试结合全诗分析作者的情感。

1.诗歌中抒情主人公表达感情的方式是什么?其目的是什么?答案:方式是”折其荣”;目的是”遗所思”2.诗的最后两句”此物何足贵,但感别经时”是否与前面的矛盾?表达了作者怎样的思想感情?试结合全诗分析作者的情感。不矛盾。这是主人公无可奈何,自我宽慰的话,同时也点明了全诗的主题。从前六句看,诗人对花的美丽本来是极力赞扬的,可写到这里突然又说“此物何足贵”,未免使人有点惊疑。其实对花落下先抑之笔,正是为了后扬“但感别经时”这一相思怀念的主题,无论说花的可贵或是不足稀奇,都是为了表达同样的思想感情,但这一抑一扬,诗的感情增强了,诗写到这里结束了,然而题外之意仍然耐人寻味,主人公折花原是为了解脱相思之苦,从中得到一点慰藉,而偏偏所思在天涯,花儿无法寄达平白又添了一层苦恼,相思怀念更加无法解脱。

作业

“行行重行行,与君生别离。相去万余里,各在天一涯。道路阻且长,会面安可知?胡马依北风,越鸟巢南枝。相去日已远,衣带日已缓。浮云蔽白日,游子不顾返。思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭。” ——《古诗十九首》之一

写一段赏析的文字,可以从意象的内涵,手法的运用,以及如何体现对人生的反思等角度来写你的理解。字数300左右,多则不限。

A.是男主人公。

本诗全为实写,写他采花送花望乡思人。

B.是男主人公。

但前四句是他想象家乡的情人在采莲,

并思念他的情景;

后四句则是他自己在想心事。

故前虚写,后实写。

C.是女主人公。

前四句是女子在采莲。

后四句是她想象外地的男子正在思念自己。

多元解读

游子思妇

思妇怀远

两者皆有

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读