纲要(上)第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-15 09:30:57 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

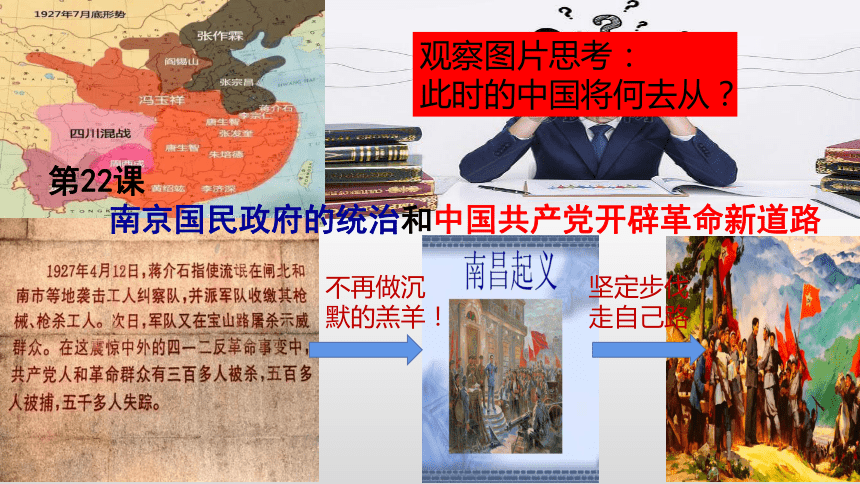

不再做沉默的羔羊!

观察图片思考:

此时的中国将何去从?

第22课

南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

坚定步伐走自己路

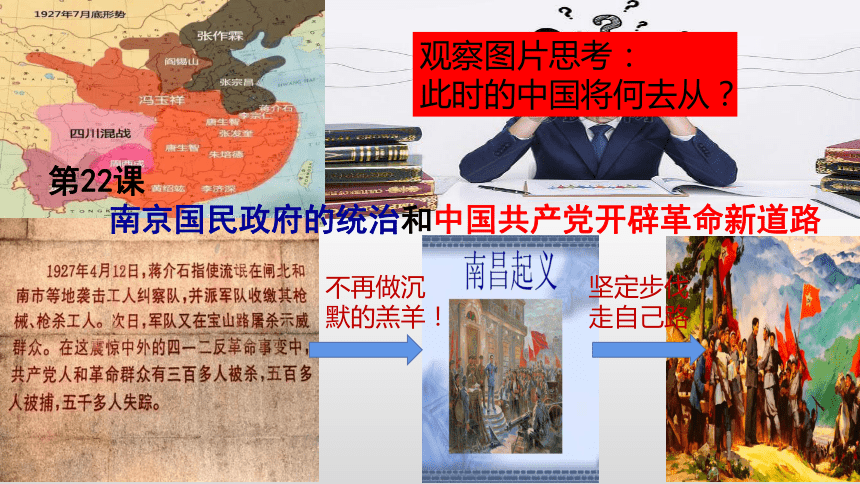

教学目标:

了解南京国民政府的成立;

认识中国共产党开辟革命新道路的意义;

认识红军长征的意义。

目录

一、貌合神离建政府——南京国民政府的统治

二、党内分歧选道路——中共革命道路的选择

三、保存骨干渡难关——中共红军艰难的长征

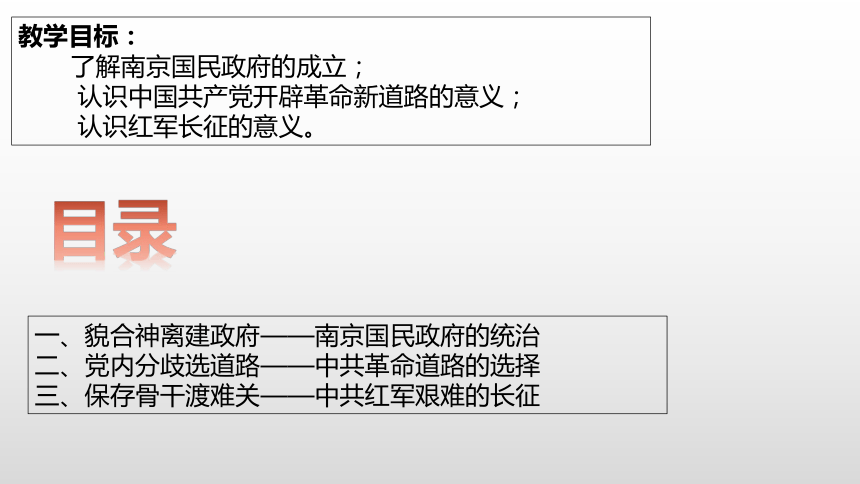

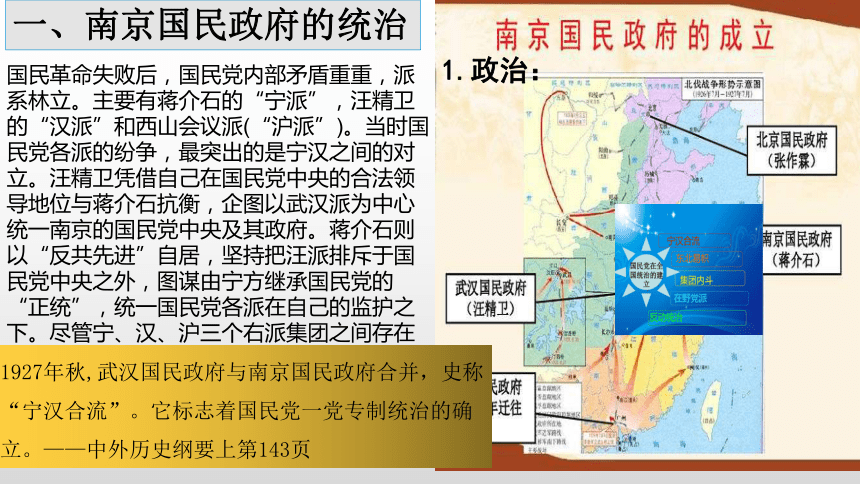

国民革命失败后,国民党内部矛盾重重,派系林立。主要有蒋介石的“宁派”,汪精卫的“汉派”和西山会议派(“沪派”)。当时国民党各派的纷争,最突出的是宁汉之间的对立。汪精卫凭借自己在国民党中央的合法领导地位与蒋介石抗衡,企图以武汉派为中心统一南京的国民党中央及其政府。蒋介石则以“反共先进”自居,坚持把汪派排斥于国民党中央之外,图谋由宁方继承国民党的“正统”,统一国民党各派在自己的监护之下。尽管宁、汉、沪三个右派集团之间存在着激烈尖锐的利害冲突,但在反共问题上他们是一致性的,因此.最后合流是必然的。

1927年秋,武汉国民政府与南京国民政府合并,史称“宁汉合流”。它标志着国民党一党专制统治的确立。——中外历史纲要上第143页

一、南京国民政府的统治

1.政治:

1928年,北伐军进入北京,奉系军阀首领张作霖在撤回沈阳的途中被炸死。不久,张作霖之子张学良继任东北保安司令,并宣布改旗易帜,宣布效忠南京中央政府,北伐战争结束。东北易帜后,中国终于实现了期待已久的“统一”。东北易帜后,当时的局势非常混乱。不要说军阀仍然继续割据,即使国民政府和国民党内部,同样处于四分五裂的状态。如果说内部的斗争让南京国民政府头疼,那么地方军阀割据则让南京国民政府夜不能寐。

此时的南京国民政府该如何应对统一后的残局?

笔记整理

南京国民政府的统治

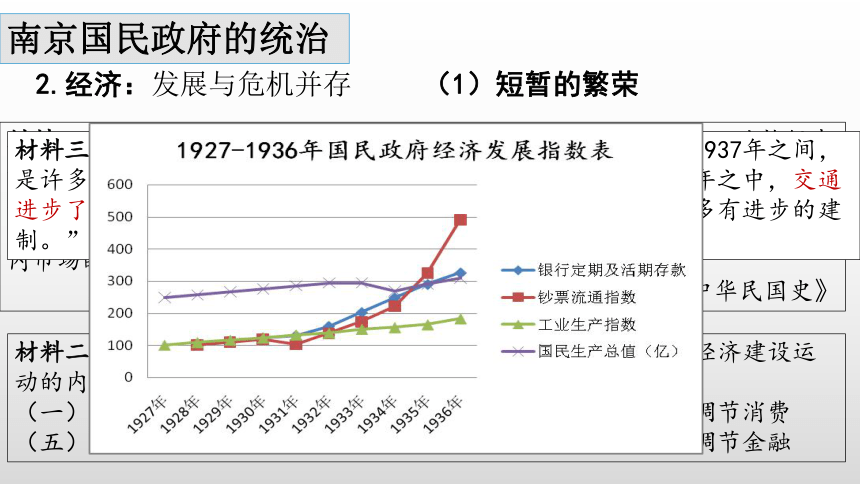

2.经济:发展与危机并存 (1)短暂的繁荣

材料二 1936年6月3日,国民经济建设委员会总章颁布。国民经济建设运动的内容共有八条:

(一)提倡征工 (二)振兴农业 (三)鼓励垦牧 (四)调节消费

(五)振兴工业 (六)开发矿产 (七)流畅货运 (八)调节金融

材料一 1929年世界经济危机爆发后,西方各国相继放弃金本位,改换银本位,导致国际市场银价上涨,从1932年开始中国白银大量外流。1935年国民政府改革币制,发行法币,……国民政府币制改革获得成功。至1937年前,中国外汇市场一直非常稳定。法币政策实行后,刺激了国内生产,促进了国内市场的融合。

——张宪文等《中华民国史》

材料三 二战后期驻中国美军参谋长魏德迈认为:“1927年至1937年之间,是许多在华很久的英美和各国侨民所公认的黄金十年。在这十年之中,交通进步了,经济稳定了,学校林立,教育推广,而其他方面,也多有进步的建制。”

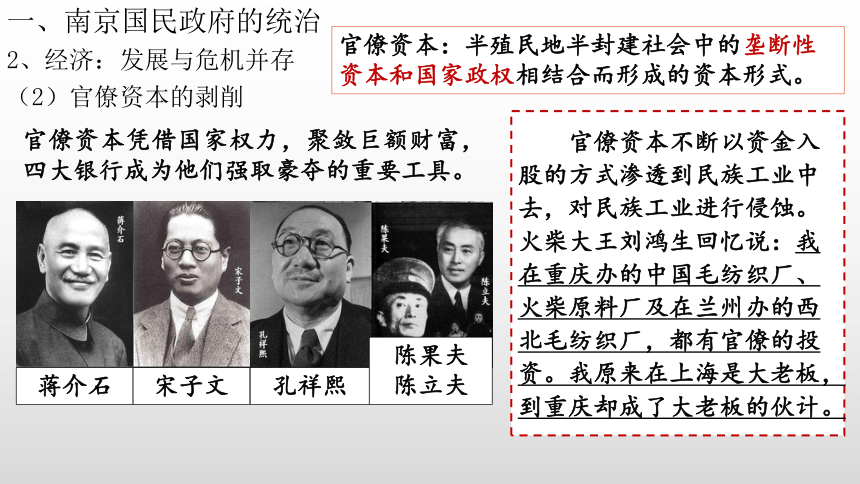

官僚资本凭借国家权力,聚敛巨额财富,四大银行成为他们强取豪夺的重要工具。

官僚资本:半殖民地半封建社会中的垄断性资本和国家政权相结合而形成的资本形式。

一、南京国民政府的统治

2、经济:发展与危机并存

(2)官僚资本的剥削

官僚资本不断以资金入股的方式渗透到民族工业中去,对民族工业进行侵蚀。火柴大王刘鸿生回忆说:我在重庆办的中国毛纺织厂、火柴原料厂及在兰州办的西北毛纺织厂,都有官僚的投资。我原来在上海是大老板,到重庆却成了大老板的伙计。

蒋介石

宋子文

孔祥熙

陈果夫

陈立夫

南京国民政府的统治

3.实质:

1929年3月召开的国民党三大中规定国民党对中华民国之政权治权独负全责。

——王桧林《中国现代史》

蒋介石中华民国十八年七月四日(1929年):三民主义没有实现以前,如果允许各种主义,各个党派,在国里面活动,我们真正革命党—国民党就一定要失败!……不能够再许第二个党起来攻击国民党,使国民党失败。

——高军、李慎兆等《中国现代政治思想史资料选辑》

“火柴大王’刘鸿生回忆说:“我在重庆办的中国毛纺织厂、火柴原料厂及在兰州办的西北毛纺织厂,都有官僚资本的投资。我原来在上海是大老板,到重庆却成了大老板的伙计。”

国民党新军阀的统治,依然是城市买办阶级和乡村豪绅阶级的统治。

——毛泽东《中国的红色政权为什么能够存在》

专制独裁 官僚资本

1928年2月,蒋、桂、冯、阎联合发动了与张作霖争夺东北的战争。1928年4月,蒋介石军队北进。为阻止英、美势力向北发展,1928年5月3日,日本侵略者在山东省济南向国民党军发动进攻。由于蒋介石一味妥协退让并下达不抵抗命令,大量中国军民遭到屠杀。这次惨案,日军杀死1万余名中国人,中国政府所派交涉人员也被枪杀,激起全中国人民的极大愤慨,同时也受到世界舆论的谴责。美、英等国从他们在华利益出发,也向日本施加压力。1929年2月28日,日本政府与国民党政府达成协定,并从济南撤军,济南事件即告结束。

历史纵横P144

济南惨案

拿起枪来去反抗!

考虑到非常不利的力量对比情况,先不要进行公开的斗争,不要交出武器,在紧急情况下把武器收藏起来

打不打?

鲍罗廷

原共产国际驻中国代表

广州国民政府高级顾问

枪无论如何不能缴去

不打?

蒋介石集团背信弃义的突然袭击,使得生气蓬勃的中国大革命就被葬送了,从此以后,内战代替了团结,独裁代替了民主,黑暗的中国代替了光明的中国。

——毛泽东《论联合政府》

陈独秀:那时我又以服从国际命令,未能坚持我的意见

打!

周恩来

朱德

贺龙

叶挺

1927年8月1日,周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等领导了南昌起义。两万多起义军经过数小时战斗,全歼守敌,占领南昌城。

——《中外历史纲要上》第127页

怎么打?

南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪

二、革命道路的选择

1929年,贺昌任中共南方局书记,后同邓小平一起去往广西,邓小平主持广西特委会议,通过:开展土地革命、建立工农武装和准备武装暴动的决议。

1930年,贺昌任中共北方局书记。执行李立三的开展武装暴动指示。

何去何从

1927.8.1

南昌起义

1927.9月

秋收起义

1928.8.7 八七会议

井冈山会师

1928.10月

土地革命、武装反抗国民党

井冈山根据地建立

1928

中华苏维埃第一次全国代表大会

1931.1月

革命道路的选择

1930.夏

全国十几块根据地

城市中心论

农村包围城市

(井冈山道路)

大革命失败之后,共产党人失去了城市。在退出城市的过程中,共产党人又得到了农村。这种得与失,在一开始的时候并不是自觉选择的结果。

执著于城市,在那个时候是非常自然的。因为中国共产党人的面前只有一个榜样。那就是已经成功的俄国革命,而俄国革命正是从城市开始的,并且在城市首先成功。

—陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

走中国自己的革命道路!

一、中国是一个处于帝国主义间接统治经济落后的半殖民地国家,反革命营垒内部不统一并充满矛盾;

二、经过大革命锻炼的工农兵士为建立红色政权准备了良好的群众基础;

三、中国革命形势继续向前发展为小块红色区域的存在和发展提供了客观依据;

四、中国是一个处于帝国主义间接统治经济落后的半殖民地国家,反革命营垒内部不统一并充满矛盾;

五、共产党组织的有力量及其政策的正确。

革命道路的选择

工农武装割据

主要形式

中心内容

战略阵地

革命道路的选择

武装斗争

土地革命

根据地建设

开展武装斗争、古田会议、反“围剿”

“打土豪、分田地”

中华苏维埃共和国

所有封建地主豪绅军阀官僚及其他大私有主的土地,无论自己经营或出租,一概无任何代价的实行没收,被没收的土地,经过苏维埃由贫农与中农实行分配。 ——《中华苏维埃共和国土地法令》

“分了田和地,穷人笑哈哈。跟着毛委员,工农坐天下。”

——井冈山歌谣

工农大众推翻剥削阶级的旧政权后,建立起自己当家作主的工农民主政权。《遂川工农兵政府临时政纲》规定:“工人、农民、士兵和其他贫民,都有参与政治的权利”。

——中共中央党史研究室《中国共产党历史》

得到根据地人民的支持,壮大了革命队伍

是中国共产党把马列主义理论同中国革命实践相结合的产物,阐明了中国民主革命的正确道路,对中国革命的发展具有特别重要的指导意义。

在中国共产党的领导下,红军经过三年艰苦曲折的游击战争,粉碎了国了党反动派的多次“进剿”与“会剿”,至1930年夏,中国工农红军已发展到约10万人,在十余个省先后开辟了大小十多块革命根据地。中国工农红军的迅速发展和革命根据地的日益扩大,特别是李立三“左”倾冒除主义的军事行动,震动了国民党的反动统治。蒋冯阎军阀混战刚刚结束,蒋介石就调集军队,对红军和革命根据地,发动了大规模的反革命“围剿”。中央根据地是敌人“围剿”的重点。

1930年10月,1931年2月、7月,蒋介石先后组织国民党军合计14万余人,对赣东北苏区分别发动了三次军事“围剿”,在苏区军民的共同配合下,红十军越战越勇,粉碎国民党军三次“围剿”,苏区得以大发展。从1932年冬开始,国民党赣粤闽边区“剿共”总司令部陆续调集近40万兵力,组织对中央苏区的第四次“围剿”。此役,红一方面军共歼国民党军近3个师,俘1万余人,缴获各种枪1万余支,创造了红军战争史上以大兵团伏击歼敌的范例。1933年初,日军大举入侵华北,中华民族危机日益严重,然而国民党政府主席蒋介石却置民族危亡于不顾,仍然坚持推行“攘外必先安内”的反动方针,决心消灭共产党及其领导的红军。这时,王明“左”倾教条主义在红军中占据了统治地位,拒不接受毛泽东的正确建议,使红军完全陷于被动地位。经过一年苦战,终未取得反“围剿”的胜利。最后于1934年10月仓促命令中央领导机关和红军主力退出根据地,突围转移,开始长征

1934年10月,由于“左”倾冒险路线的错误领导,红军第五次反“围剿”失败,中央红军主力第一方面军连同后方机关人员8.6万余人被迫退出中央革命根据地,分别从江西的瑞金、雩都(今于都)和福建的长汀、宁化出发,开始战略转移。当时中共中央的领导者在指挥中央红军实行战略转移和突围的时候,犯了退却中的机会主义错误。经过突破三次封锁线和湘江之战后,中央红军和中央机关人员由长征出发时的8.6万余人锐减至3万余人。在此危急关头,中华苏维埃共和国中央政府主席毛泽东根据当面军事态势,力主放弃原定计划,改向国民党统治力量薄弱的贵州前进,以摆脱敌人,争取主动。

三、保存骨干渡难关

——中共红军艰难的长征

1、长征的背景

直接原因:第五次反围剿失败

根本原因:左倾错误

1935年1月中共中央政治局在遵义召开扩大会议。会议着重总结了第五次反“围剿”失败的经验教训,肯定了毛泽东关于红军作战的基本原则,制定了红军尔后的任务和战略方针。会议改组了中央领导机构,增选毛泽东为中共中央政治局常务委员。并决定由周恩来、朱德指挥军事,而周恩来为党内委托的对于指挥军事下最后决心的负责者。遵义会议确立了毛泽东在中共中央和红军的领导地位,使中共中央和红军得以在极其危急的情况下保存下来。

2、遵义会议的召开

时间:1935年

2、转折——遵义会议(笔记整理)

内容:

改组中央领导机构;增选毛泽东为政治局常委;

成立毛泽东、周恩来、王稼祥三人组负责全军的军事行的。

意义:

政治上:结束了“左倾”在中央的统治;

军事上:肯定了毛泽东的正确军事主张;

思想上:开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义的正确路线在党中央的领导地位,中共由幼稚走向成熟。

挽救了党

挽救了红军

挽救了中国革命

初期失利

最终胜利

中共历史上生死攸关的转折点

遵义会议后,鉴于川敌布防严密,中央红军确定撤离遵义后,在川黔滇边和贵州省内迂回穿插。特别是在四渡赤水的过程中,中央红军灵活机动地创造战机,运动作战,各个歼敌,以少胜多,从而变被动为主动。随后出敌不意,主力南渡乌江,直逼贵阳,迅即西进,5月初,抢渡金沙江,摆脱了几十万国民党军的围追堵截,取得了战略转移中具有决定意义的胜利。由于执行了正确的民族政策,红军顺利通过大凉山彝族区。接着强渡大渡河,飞夺泸定桥,翻越终年积雪的夹金山。6月中旬,与红四方面军成功会师。1935年10月到达陕北革命根据地,与陕北红军胜利会师。1936年10月,红二、四方面军到达甘肃会宁地区,同红一方面军会师。红军三大主力会师,标志着万里长征的胜利结束。

3、长征的过程

长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军共进行了600余次战役战斗,攻占700多座县城,红军牺牲了营以上干部多达430余人,平均年龄不到30岁,共击溃国民党军数百个团,期间共经过14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,走过荒草地,翻过雪山,行程约二万五千里。"长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播 种机"。当年红军长征胜利到达陕北之后,毛泽东同志曾就长征作过如此精辟的总结。

4、弘扬新时代长征精神

一、南京国民政府的统治

1、政治:形式上统一全国

2、经济:发展与危机并存

(1)民族企业短暂的发展

(2)官僚资本的形成及对民族企业的挤压

二、中共道路的探索

1、城市中心论到农村包围城市

2、中共力量的壮大及反围剿

三、红军的长征

1、长征的背景

2、遵义会议的召开

3、长征的胜利会师

4、弘扬新时代长征精神

课堂小结

1.南京国民政府建立之初发起了改订新约运动。当时,有学者认为:“我国航权之被侵 害,成为不平等条约之一部,故谋航权之收回,自须充实国力,求不平等条约全部之废除。如果单就航权一项交涉,决难有济。”由此可见,改订新约运动( )

A.虽有成效但难获实质性突破 B.成功收回了中国的航运主权

C.否认了不平等条约的合法性 D.反映出国家较强的实力基础

2、1929年7月,中共闽西一大的《政治决议案》指出,只要不打击小商人、小手工业者,“他们对革命是同情的."同年12月,中共鄂豫边区一大指出:"豪绅地主的商店不没收,采用估价罚款的办法”,“对中小商人和富农经济”也“绝不能妨害”。这表明当时中共( )

A.力图巩固革命统一战线 B.开辟武装夺取政权道路

C.探索苏区经济发展道路 D.动员社会各界参加抗战

C

A

课堂检测

3、某时期,中共强调在土地政策上以乡为单位,按人口平均分配土地,在原耕地基础上,抽多补少,抽肥补瘦,地主也同样分得一份土地。一时间粮食产量提高一二成,农民生活改善,能吃饱饭,踊跃参军支前。这一举措( )

A.得益于国共两党的政治合作 B.巩固了苏维埃政权的群众基础

C.彻底变革了封建土地所有制 D.有助于团结一切力量抗击日寇

4、1935年5月26日,毛泽东一行赶到安顺场的渡口察看,红军三只小船一次只能渡几十人。毛泽东说:“蒋介石要我们成为第二个石达开,使红军像太平军一样在这里全军覆灭。但这种事情不会发生在我们身上。”此后红军( )

A.四渡赤水河 B.巧渡金沙江 C.强渡大渡河 D.飞夺泸定桥

B

D

不再做沉默的羔羊!

观察图片思考:

此时的中国将何去从?

第22课

南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

坚定步伐走自己路

教学目标:

了解南京国民政府的成立;

认识中国共产党开辟革命新道路的意义;

认识红军长征的意义。

目录

一、貌合神离建政府——南京国民政府的统治

二、党内分歧选道路——中共革命道路的选择

三、保存骨干渡难关——中共红军艰难的长征

国民革命失败后,国民党内部矛盾重重,派系林立。主要有蒋介石的“宁派”,汪精卫的“汉派”和西山会议派(“沪派”)。当时国民党各派的纷争,最突出的是宁汉之间的对立。汪精卫凭借自己在国民党中央的合法领导地位与蒋介石抗衡,企图以武汉派为中心统一南京的国民党中央及其政府。蒋介石则以“反共先进”自居,坚持把汪派排斥于国民党中央之外,图谋由宁方继承国民党的“正统”,统一国民党各派在自己的监护之下。尽管宁、汉、沪三个右派集团之间存在着激烈尖锐的利害冲突,但在反共问题上他们是一致性的,因此.最后合流是必然的。

1927年秋,武汉国民政府与南京国民政府合并,史称“宁汉合流”。它标志着国民党一党专制统治的确立。——中外历史纲要上第143页

一、南京国民政府的统治

1.政治:

1928年,北伐军进入北京,奉系军阀首领张作霖在撤回沈阳的途中被炸死。不久,张作霖之子张学良继任东北保安司令,并宣布改旗易帜,宣布效忠南京中央政府,北伐战争结束。东北易帜后,中国终于实现了期待已久的“统一”。东北易帜后,当时的局势非常混乱。不要说军阀仍然继续割据,即使国民政府和国民党内部,同样处于四分五裂的状态。如果说内部的斗争让南京国民政府头疼,那么地方军阀割据则让南京国民政府夜不能寐。

此时的南京国民政府该如何应对统一后的残局?

笔记整理

南京国民政府的统治

2.经济:发展与危机并存 (1)短暂的繁荣

材料二 1936年6月3日,国民经济建设委员会总章颁布。国民经济建设运动的内容共有八条:

(一)提倡征工 (二)振兴农业 (三)鼓励垦牧 (四)调节消费

(五)振兴工业 (六)开发矿产 (七)流畅货运 (八)调节金融

材料一 1929年世界经济危机爆发后,西方各国相继放弃金本位,改换银本位,导致国际市场银价上涨,从1932年开始中国白银大量外流。1935年国民政府改革币制,发行法币,……国民政府币制改革获得成功。至1937年前,中国外汇市场一直非常稳定。法币政策实行后,刺激了国内生产,促进了国内市场的融合。

——张宪文等《中华民国史》

材料三 二战后期驻中国美军参谋长魏德迈认为:“1927年至1937年之间,是许多在华很久的英美和各国侨民所公认的黄金十年。在这十年之中,交通进步了,经济稳定了,学校林立,教育推广,而其他方面,也多有进步的建制。”

官僚资本凭借国家权力,聚敛巨额财富,四大银行成为他们强取豪夺的重要工具。

官僚资本:半殖民地半封建社会中的垄断性资本和国家政权相结合而形成的资本形式。

一、南京国民政府的统治

2、经济:发展与危机并存

(2)官僚资本的剥削

官僚资本不断以资金入股的方式渗透到民族工业中去,对民族工业进行侵蚀。火柴大王刘鸿生回忆说:我在重庆办的中国毛纺织厂、火柴原料厂及在兰州办的西北毛纺织厂,都有官僚的投资。我原来在上海是大老板,到重庆却成了大老板的伙计。

蒋介石

宋子文

孔祥熙

陈果夫

陈立夫

南京国民政府的统治

3.实质:

1929年3月召开的国民党三大中规定国民党对中华民国之政权治权独负全责。

——王桧林《中国现代史》

蒋介石中华民国十八年七月四日(1929年):三民主义没有实现以前,如果允许各种主义,各个党派,在国里面活动,我们真正革命党—国民党就一定要失败!……不能够再许第二个党起来攻击国民党,使国民党失败。

——高军、李慎兆等《中国现代政治思想史资料选辑》

“火柴大王’刘鸿生回忆说:“我在重庆办的中国毛纺织厂、火柴原料厂及在兰州办的西北毛纺织厂,都有官僚资本的投资。我原来在上海是大老板,到重庆却成了大老板的伙计。”

国民党新军阀的统治,依然是城市买办阶级和乡村豪绅阶级的统治。

——毛泽东《中国的红色政权为什么能够存在》

专制独裁 官僚资本

1928年2月,蒋、桂、冯、阎联合发动了与张作霖争夺东北的战争。1928年4月,蒋介石军队北进。为阻止英、美势力向北发展,1928年5月3日,日本侵略者在山东省济南向国民党军发动进攻。由于蒋介石一味妥协退让并下达不抵抗命令,大量中国军民遭到屠杀。这次惨案,日军杀死1万余名中国人,中国政府所派交涉人员也被枪杀,激起全中国人民的极大愤慨,同时也受到世界舆论的谴责。美、英等国从他们在华利益出发,也向日本施加压力。1929年2月28日,日本政府与国民党政府达成协定,并从济南撤军,济南事件即告结束。

历史纵横P144

济南惨案

拿起枪来去反抗!

考虑到非常不利的力量对比情况,先不要进行公开的斗争,不要交出武器,在紧急情况下把武器收藏起来

打不打?

鲍罗廷

原共产国际驻中国代表

广州国民政府高级顾问

枪无论如何不能缴去

不打?

蒋介石集团背信弃义的突然袭击,使得生气蓬勃的中国大革命就被葬送了,从此以后,内战代替了团结,独裁代替了民主,黑暗的中国代替了光明的中国。

——毛泽东《论联合政府》

陈独秀:那时我又以服从国际命令,未能坚持我的意见

打!

周恩来

朱德

贺龙

叶挺

1927年8月1日,周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等领导了南昌起义。两万多起义军经过数小时战斗,全歼守敌,占领南昌城。

——《中外历史纲要上》第127页

怎么打?

南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪

二、革命道路的选择

1929年,贺昌任中共南方局书记,后同邓小平一起去往广西,邓小平主持广西特委会议,通过:开展土地革命、建立工农武装和准备武装暴动的决议。

1930年,贺昌任中共北方局书记。执行李立三的开展武装暴动指示。

何去何从

1927.8.1

南昌起义

1927.9月

秋收起义

1928.8.7 八七会议

井冈山会师

1928.10月

土地革命、武装反抗国民党

井冈山根据地建立

1928

中华苏维埃第一次全国代表大会

1931.1月

革命道路的选择

1930.夏

全国十几块根据地

城市中心论

农村包围城市

(井冈山道路)

大革命失败之后,共产党人失去了城市。在退出城市的过程中,共产党人又得到了农村。这种得与失,在一开始的时候并不是自觉选择的结果。

执著于城市,在那个时候是非常自然的。因为中国共产党人的面前只有一个榜样。那就是已经成功的俄国革命,而俄国革命正是从城市开始的,并且在城市首先成功。

—陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

走中国自己的革命道路!

一、中国是一个处于帝国主义间接统治经济落后的半殖民地国家,反革命营垒内部不统一并充满矛盾;

二、经过大革命锻炼的工农兵士为建立红色政权准备了良好的群众基础;

三、中国革命形势继续向前发展为小块红色区域的存在和发展提供了客观依据;

四、中国是一个处于帝国主义间接统治经济落后的半殖民地国家,反革命营垒内部不统一并充满矛盾;

五、共产党组织的有力量及其政策的正确。

革命道路的选择

工农武装割据

主要形式

中心内容

战略阵地

革命道路的选择

武装斗争

土地革命

根据地建设

开展武装斗争、古田会议、反“围剿”

“打土豪、分田地”

中华苏维埃共和国

所有封建地主豪绅军阀官僚及其他大私有主的土地,无论自己经营或出租,一概无任何代价的实行没收,被没收的土地,经过苏维埃由贫农与中农实行分配。 ——《中华苏维埃共和国土地法令》

“分了田和地,穷人笑哈哈。跟着毛委员,工农坐天下。”

——井冈山歌谣

工农大众推翻剥削阶级的旧政权后,建立起自己当家作主的工农民主政权。《遂川工农兵政府临时政纲》规定:“工人、农民、士兵和其他贫民,都有参与政治的权利”。

——中共中央党史研究室《中国共产党历史》

得到根据地人民的支持,壮大了革命队伍

是中国共产党把马列主义理论同中国革命实践相结合的产物,阐明了中国民主革命的正确道路,对中国革命的发展具有特别重要的指导意义。

在中国共产党的领导下,红军经过三年艰苦曲折的游击战争,粉碎了国了党反动派的多次“进剿”与“会剿”,至1930年夏,中国工农红军已发展到约10万人,在十余个省先后开辟了大小十多块革命根据地。中国工农红军的迅速发展和革命根据地的日益扩大,特别是李立三“左”倾冒除主义的军事行动,震动了国民党的反动统治。蒋冯阎军阀混战刚刚结束,蒋介石就调集军队,对红军和革命根据地,发动了大规模的反革命“围剿”。中央根据地是敌人“围剿”的重点。

1930年10月,1931年2月、7月,蒋介石先后组织国民党军合计14万余人,对赣东北苏区分别发动了三次军事“围剿”,在苏区军民的共同配合下,红十军越战越勇,粉碎国民党军三次“围剿”,苏区得以大发展。从1932年冬开始,国民党赣粤闽边区“剿共”总司令部陆续调集近40万兵力,组织对中央苏区的第四次“围剿”。此役,红一方面军共歼国民党军近3个师,俘1万余人,缴获各种枪1万余支,创造了红军战争史上以大兵团伏击歼敌的范例。1933年初,日军大举入侵华北,中华民族危机日益严重,然而国民党政府主席蒋介石却置民族危亡于不顾,仍然坚持推行“攘外必先安内”的反动方针,决心消灭共产党及其领导的红军。这时,王明“左”倾教条主义在红军中占据了统治地位,拒不接受毛泽东的正确建议,使红军完全陷于被动地位。经过一年苦战,终未取得反“围剿”的胜利。最后于1934年10月仓促命令中央领导机关和红军主力退出根据地,突围转移,开始长征

1934年10月,由于“左”倾冒险路线的错误领导,红军第五次反“围剿”失败,中央红军主力第一方面军连同后方机关人员8.6万余人被迫退出中央革命根据地,分别从江西的瑞金、雩都(今于都)和福建的长汀、宁化出发,开始战略转移。当时中共中央的领导者在指挥中央红军实行战略转移和突围的时候,犯了退却中的机会主义错误。经过突破三次封锁线和湘江之战后,中央红军和中央机关人员由长征出发时的8.6万余人锐减至3万余人。在此危急关头,中华苏维埃共和国中央政府主席毛泽东根据当面军事态势,力主放弃原定计划,改向国民党统治力量薄弱的贵州前进,以摆脱敌人,争取主动。

三、保存骨干渡难关

——中共红军艰难的长征

1、长征的背景

直接原因:第五次反围剿失败

根本原因:左倾错误

1935年1月中共中央政治局在遵义召开扩大会议。会议着重总结了第五次反“围剿”失败的经验教训,肯定了毛泽东关于红军作战的基本原则,制定了红军尔后的任务和战略方针。会议改组了中央领导机构,增选毛泽东为中共中央政治局常务委员。并决定由周恩来、朱德指挥军事,而周恩来为党内委托的对于指挥军事下最后决心的负责者。遵义会议确立了毛泽东在中共中央和红军的领导地位,使中共中央和红军得以在极其危急的情况下保存下来。

2、遵义会议的召开

时间:1935年

2、转折——遵义会议(笔记整理)

内容:

改组中央领导机构;增选毛泽东为政治局常委;

成立毛泽东、周恩来、王稼祥三人组负责全军的军事行的。

意义:

政治上:结束了“左倾”在中央的统治;

军事上:肯定了毛泽东的正确军事主张;

思想上:开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义的正确路线在党中央的领导地位,中共由幼稚走向成熟。

挽救了党

挽救了红军

挽救了中国革命

初期失利

最终胜利

中共历史上生死攸关的转折点

遵义会议后,鉴于川敌布防严密,中央红军确定撤离遵义后,在川黔滇边和贵州省内迂回穿插。特别是在四渡赤水的过程中,中央红军灵活机动地创造战机,运动作战,各个歼敌,以少胜多,从而变被动为主动。随后出敌不意,主力南渡乌江,直逼贵阳,迅即西进,5月初,抢渡金沙江,摆脱了几十万国民党军的围追堵截,取得了战略转移中具有决定意义的胜利。由于执行了正确的民族政策,红军顺利通过大凉山彝族区。接着强渡大渡河,飞夺泸定桥,翻越终年积雪的夹金山。6月中旬,与红四方面军成功会师。1935年10月到达陕北革命根据地,与陕北红军胜利会师。1936年10月,红二、四方面军到达甘肃会宁地区,同红一方面军会师。红军三大主力会师,标志着万里长征的胜利结束。

3、长征的过程

长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军共进行了600余次战役战斗,攻占700多座县城,红军牺牲了营以上干部多达430余人,平均年龄不到30岁,共击溃国民党军数百个团,期间共经过14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,走过荒草地,翻过雪山,行程约二万五千里。"长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播 种机"。当年红军长征胜利到达陕北之后,毛泽东同志曾就长征作过如此精辟的总结。

4、弘扬新时代长征精神

一、南京国民政府的统治

1、政治:形式上统一全国

2、经济:发展与危机并存

(1)民族企业短暂的发展

(2)官僚资本的形成及对民族企业的挤压

二、中共道路的探索

1、城市中心论到农村包围城市

2、中共力量的壮大及反围剿

三、红军的长征

1、长征的背景

2、遵义会议的召开

3、长征的胜利会师

4、弘扬新时代长征精神

课堂小结

1.南京国民政府建立之初发起了改订新约运动。当时,有学者认为:“我国航权之被侵 害,成为不平等条约之一部,故谋航权之收回,自须充实国力,求不平等条约全部之废除。如果单就航权一项交涉,决难有济。”由此可见,改订新约运动( )

A.虽有成效但难获实质性突破 B.成功收回了中国的航运主权

C.否认了不平等条约的合法性 D.反映出国家较强的实力基础

2、1929年7月,中共闽西一大的《政治决议案》指出,只要不打击小商人、小手工业者,“他们对革命是同情的."同年12月,中共鄂豫边区一大指出:"豪绅地主的商店不没收,采用估价罚款的办法”,“对中小商人和富农经济”也“绝不能妨害”。这表明当时中共( )

A.力图巩固革命统一战线 B.开辟武装夺取政权道路

C.探索苏区经济发展道路 D.动员社会各界参加抗战

C

A

课堂检测

3、某时期,中共强调在土地政策上以乡为单位,按人口平均分配土地,在原耕地基础上,抽多补少,抽肥补瘦,地主也同样分得一份土地。一时间粮食产量提高一二成,农民生活改善,能吃饱饭,踊跃参军支前。这一举措( )

A.得益于国共两党的政治合作 B.巩固了苏维埃政权的群众基础

C.彻底变革了封建土地所有制 D.有助于团结一切力量抗击日寇

4、1935年5月26日,毛泽东一行赶到安顺场的渡口察看,红军三只小船一次只能渡几十人。毛泽东说:“蒋介石要我们成为第二个石达开,使红军像太平军一样在这里全军覆灭。但这种事情不会发生在我们身上。”此后红军( )

A.四渡赤水河 B.巧渡金沙江 C.强渡大渡河 D.飞夺泸定桥

B

D

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进