教科版(2017秋)小学科学五年级上册期末复习专项训练【实验题】(含答案+详细解析)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)小学科学五年级上册期末复习专项训练【实验题】(含答案+详细解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-14 22:22:51 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

期末复习专项训练题01——实验题

班级:_________ 姓名:__________

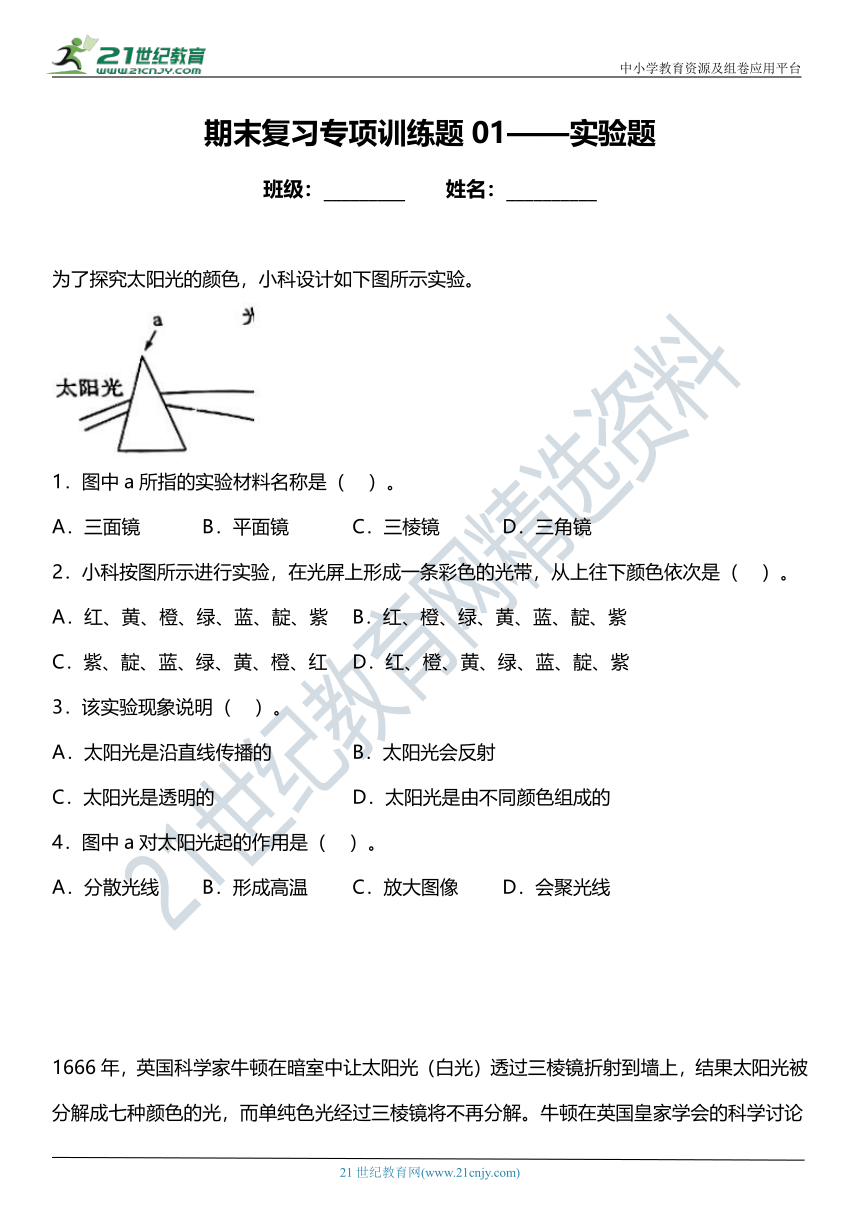

为了探究太阳光的颜色,小科设计如下图所示实验。

1.图中a所指的实验材料名称是( )。

A.三面镜 B.平面镜 C.三棱镜 D.三角镜

2.小科按图所示进行实验,在光屏上形成一条彩色的光带,从上往下颜色依次是( )。

A.红、黄、橙、绿、蓝、靛、紫 B.红、橙、绿、黄、蓝、靛、紫

C.紫、靛、蓝、绿、黄、橙、红 D.红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫

3.该实验现象说明( )。

A.太阳光是沿直线传播的 B.太阳光会反射

C.太阳光是透明的 D.太阳光是由不同颜色组成的

4.图中a对太阳光起的作用是( )。

A.分散光线 B.形成高温 C.放大图像 D.会聚光线

1666年,英国科学家牛顿在暗室中让太阳光(白光)透过三棱镜折射到墙上,结果太阳光被分解成七种颜色的光,而单纯色光经过三棱镜将不再分解。牛顿在英国皇家学会的科学讨论会上公布这个重大发现时,并没有得到大家的认同,反而遭到激烈的反对。人们当时理解不了牛顿的精辟见解——最常见的白光是一种成分复杂的光,而色彩鲜艳的光却是简单的。牛顿为了说服大家,又做了多次把七色光混合成为白光的实验,结果得出了相同的结论。

5.龙龙在阅读了牛顿资料知识后,亲自动手尝试。他将三棱镜放在太阳下,慢慢转动棱镜,发现太阳光被分成了( )七种颜色的光。

A.红、白、黄、绿、蓝、靛、紫 B.红、橙、黑、绿、蓝、靛、紫

C.红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫

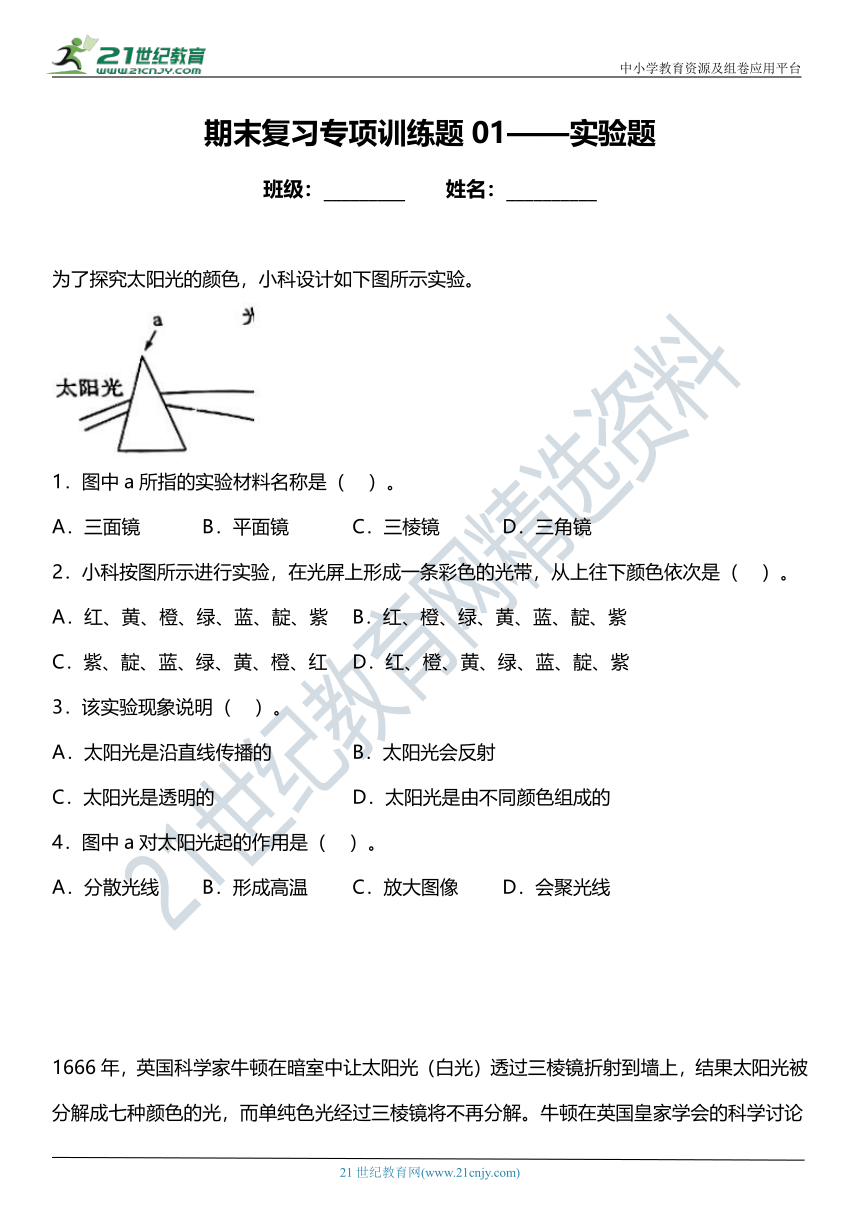

6.太阳光进入三棱镜后被分解成七种颜色的光,在白屏上分布如下图:其中最上面是( )。

A.白光 B.红光 C.绿光

7.龙龙拿出一支红色的激光笔照射三棱镜,他在白屏上最可能看到什么现象( )。

A.白屏上出现七种颜色的光 B.白屏上出现红光 C.白屏上出现白光

8.龙龙用硬纸板做了一个彩色轮,他将圆盘分为三个扇形,依次涂上红、绿、蓝三种颜色。当彩色轮快速旋转时,可以看到圆盘呈( )。

A.白色 B.黑色 C.红色

9.棱镜能将白光分解成七种颜色的光,这七种颜色与彩虹的颜色相同,由此龙龙推测:彩虹的形成与光的__________有关。

做光的反射实验。

豆豆和同学将卡纸剪成比手电筒光圈直径略大一点的圆;在剪好的卡纸中间划开-道缝隙,并用透明胶带将卡纸固定在手电筒光圈上;打开手电筒,会有一道狭窄的光束射出来。然后他们关闭教室中所有的灯,并拉上窗帘,开始进行光的反射实验。

10.实验中,他们用的卡纸是( )。

A.透明材料 B.不透明材料 C.任意材料

11.他们进行实验前关闭教室中所有的灯并拉上窗帘的目的是为了( )。

A.不让其他同学看到 B.不让老师知道

C.避免外界光的影响,能更清楚地看到光束和光斑

12.如图甲,豆豆用手电筒照射纸屏,调整手电筒距纸屏的距离后,出现了一道光斑,这个过程中利用了( )。

A.光沿直线传播 B.光的折射 C.光的反射

13.如图乙,豆豆在纸屏的某处做一个记号,再通过调试平面镜,使光反射到标记的位置这个过程中主要利用了( )。

A.光的反射 B.光的折射 C.无法确定

14.如图丙,豆豆想不移动各物体的位置,使光斑照射到木板背后的小球上,他至少需要借助( )。

A.一面镜子 B.两面镜子 C.八面镜子

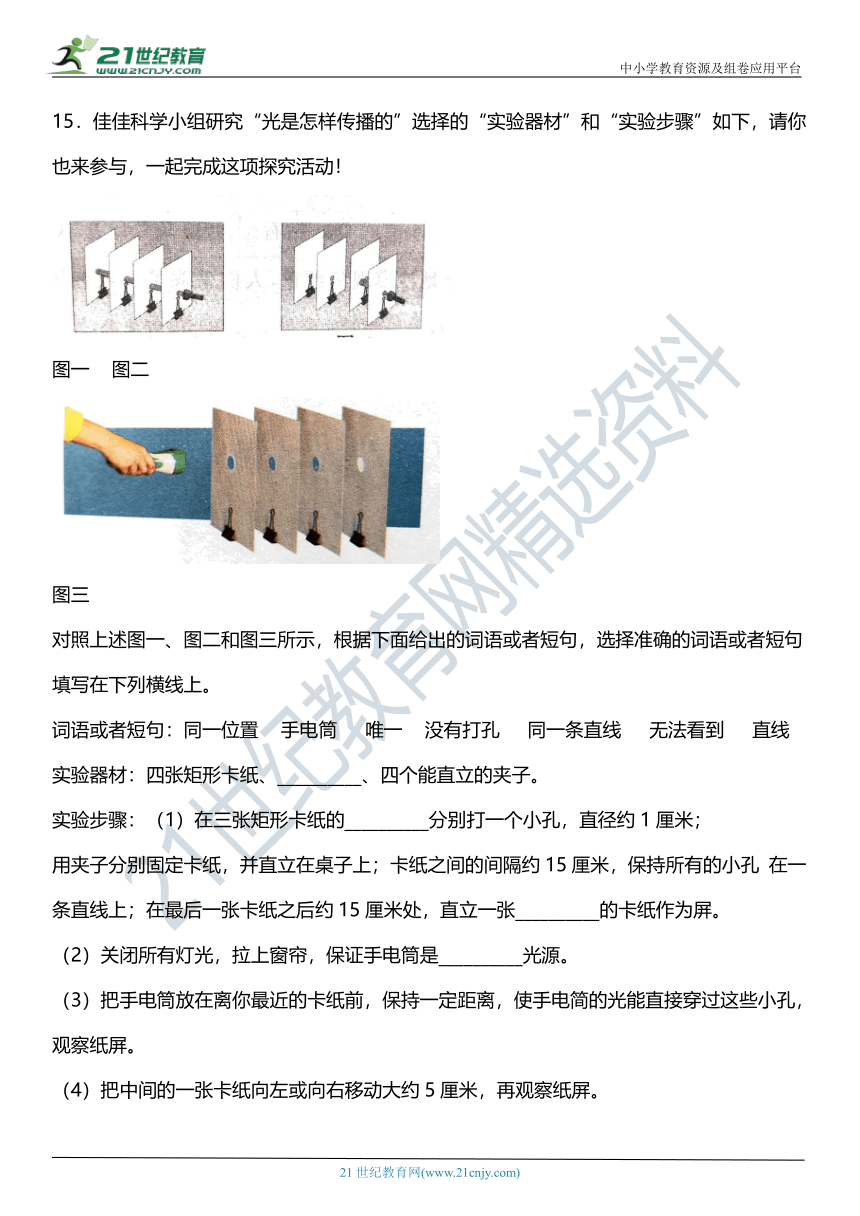

15.佳佳科学小组研究“光是怎样传播的”选择的“实验器材”和“实验步骤”如下,请你也来参与,一起完成这项探究活动!

图一 图二

图三

对照上述图一、图二和图三所示,根据下面给出的词语或者短句,选择准确的词语或者短句填写在下列横线上。

词语或者短句:同一位置 手电筒 唯一 没有打孔 同一条直线 无法看到 直线

实验器材:四张矩形卡纸、__________、四个能直立的夹子。

实验步骤:(1)在三张矩形卡纸的__________分别打一个小孔,直径约1厘米;

用夹子分别固定卡纸,并直立在桌子上;卡纸之间的间隔约15厘米,保持所有的小孔 在一条直线上;在最后一张卡纸之后约15厘米处,直立一张__________的卡纸作为屏。

(2)关闭所有灯光,拉上窗帘,保证手电筒是__________光源。

(3)把手电筒放在离你最近的卡纸前,保持一定距离,使手电简的光能直接穿过这些小孔,观察纸屏。

(4)把中间的一张卡纸向左或向右移动大约5厘米,再观察纸屏。

实验现象:如上图所示,三张卡纸的小孔在__________上时,能够在屏上看到光斑。向左或向右移动中间卡纸后,在屏上__________。

实验结论:通过实验探究我们知道:光是以__________的形式传播的。

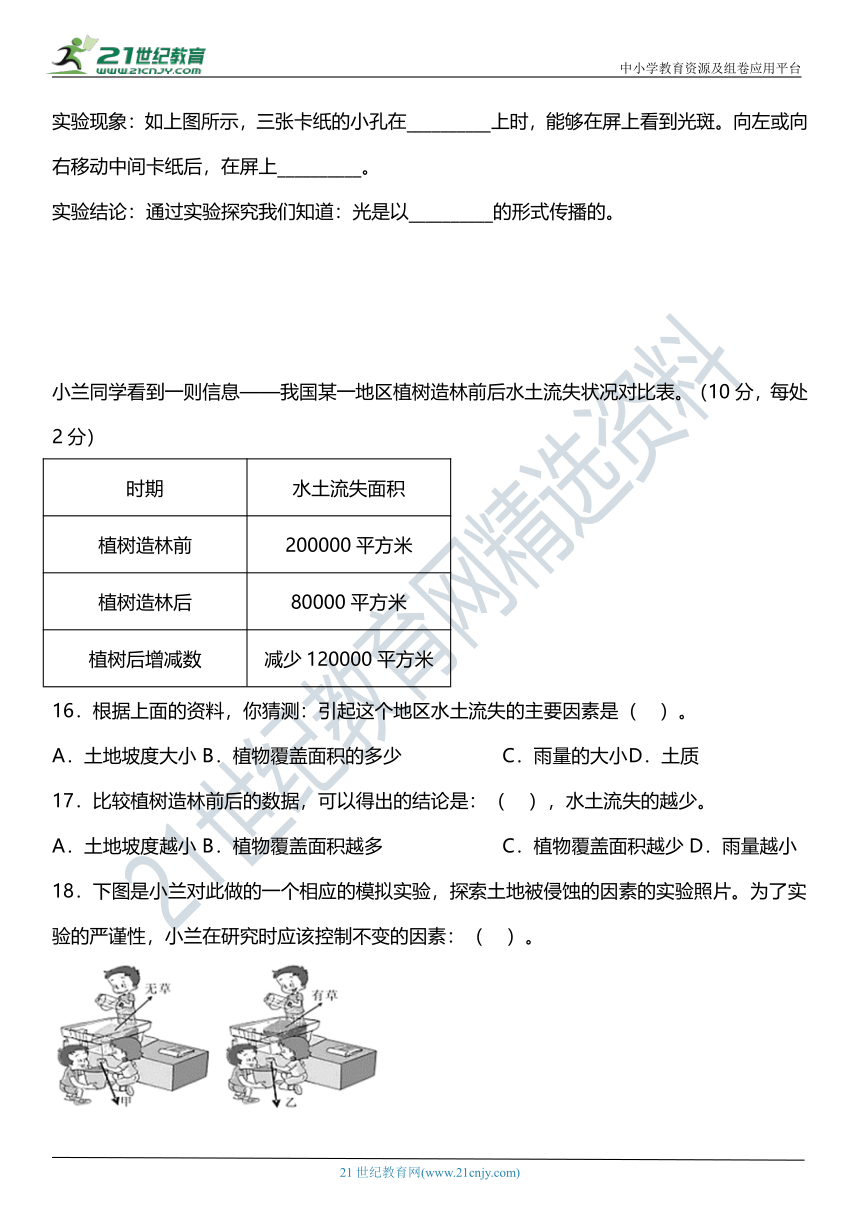

小兰同学看到一则信息——我国某一地区植树造林前后水土流失状况对比表。(10分,每处2分)

时期 水土流失面积

植树造林前 200000平方米

植树造林后 80000平方米

植树后增减数 减少120000平方米

16.根据上面的资料,你猜测:引起这个地区水土流失的主要因素是( )。

A.土地坡度大小 B.植物覆盖面积的多少 C.雨量的大小 D.土质

17.比较植树造林前后的数据,可以得出的结论是:( ),水土流失的越少。

A.土地坡度越小 B.植物覆盖面积越多 C.植物覆盖面积越少 D.雨量越小

18.下图是小兰对此做的一个相应的模拟实验,探索土地被侵蚀的因素的实验照片。为了实验的严谨性,小兰在研究时应该控制不变的因素:( )。

A.土地的坡度、雨量的大小 B.有无植被、土地的坡度

C.雨量的大小、有无植被 D.土质、有无植被

19.小兰这个实验中,喷水时最先被冲走的是( )。

A.细小的泥沙 B.小石子 C.植被 D.以上两种情况都有可能

20.小兰这个实验中,甲容器内没有植物覆盖,乙容器内有植物覆盖,实验时“流下来的水”最有可能出现的结果是( )。

A.甲比较浑浊,乙比较干净 B.甲比较干净,乙比较浑浊

C.两个都一样 D.条件不足,无法判断

某科学小组为了探索雨水对有、无植被土壤的侵蚀程度的影响,制作了两个土地模型,并找来喷水壶,做了对比实验。请仔细思考,完成下列问题。

21.在这个实验中,喷水壶洒水代表__________。

22.在这个实验中,为了让实验更科学也更公平,需要保持喷壶高度、喷水大小、土地模型的__________一致。

23.用这两个模型来做研究,模型上的植被情况应该是( )。

A.植被一样多 B.一个有植被一个无植被 C.都可以

24.该实验中判断土地被侵蚀程度的依据是( )。

A.雨水的清澈情况 B.土地吸水的多少 C.积水的浑浊程度

25.这个实验告诉我们____________________。

科学小组为了探索土地侵蚀受哪些因素的影响,完成实验并记录如下表。请仔细阅读表格中的信息,完成下列问题。

序号 降雨量 土地坡度 植被覆盖 径流中粘土和细沙情况(程度:很少<较少<很多)

1 小雨 30度 无 较少

2 小雨 30度 有 很少

3 小雨 45度 有 较少

4 大雨 20度 无 很多

5 大雨 20度 有 较少

6 大雨 30度 无 很多

26.选择了1号和2号进行对比,可以研究哪个影响因素?( )。

A.降雨量 B.坡度 C.植被覆盖

27.要研究植被覆盖对土地侵蚀的影响,可以选择以下哪组进行对比?( )。

A.1号和2号 B.1号和3号 C.2号和6号

D.2号和6号 E。4号和5号

28.如果研究降雨量对土地的侵蚀可以选择____________号和___________号进行对比,并可以得出降雨量越大对土地的侵蚀_________。

29.某同学对比分析4号和6号实验后,得出坡度的大小对土地的侵蚀没有影响。根据上表实验数据,你认为这个同学的结论合理吗?你的理由是?

实践探究

地震是大地的震动。它发源于地下某一点,该点称为震源。震动从震源传出,在地球中传播。大地震动是地震最直观、最普遍的表现,震源深度小于70千米的地震为浅源地震,在70--300千米为中源地震,超过300千米的地震为深源地震。对于同样大小的地震,由于震源深度不一样,对地面造成的破坏程度也不一样。震源越浅,破坏程度越大,波及范围越小,反之亦然。我国在1976年7月发生河北省唐山地震,震级为7.8级。2008年5月发生四川汶川地震,震级为8.0级。2010年4月发生青海玉树地震,震级为7.1级。2005年7月黑龙江林甸县发生5.1级地震。

弱震 有感地震 中强震 强震 大地震 巨大地震

震级<3级 3级≤震级<4.5级 4.5级≤震级<6级 震级≥6级 震级≥7级 震级≥8级

30.我国的汶川地震属于( )。唐山地震属于( )。黑龙江林甸县地震属于( )。

A.中强震 B.强震 C.大地震 D.巨大地震

31.下列说法错误的是( )。A.地震发生时,震动最强烈的地方是震源。

B.震源正上方的地面是震中。

C.地震是一种自然现象。

D.地震发生时,震动最强烈的地方是震中。

32.某地发生了一次地震,震源深度约280000米,它属于( )。

A.浅源地震 B.中源地震 C.深源地震 D.都不是

33.判断正误。正确的打“√”,错误的打“×”

(1)震源越浅,波及范围越小,危害越小。( )

(2)震级越大,地震越强,危害越大。( )

34.上课时如果发生地震,正确的做法是( )。

A.迅速向外跑。

B.双手保护头,躲在各自的课桌下。

C.打开窗户从楼上跳下去。

为了探究水钟的水流速度与什么因素有关,小明和同班同学打算用自制的水钟流出150ml的水,平均分成3段进行。其他小组用同样大小的瓶子也自制了水钟,实验记录表见下。

水流速度记录表

第一段50ml 第二段50ml 第三段50ml

第一小组 8秒 12秒 16秒

第二小组 11秒 14秒 18秒

第三小组 29秒 22秒 16秒

第四小组 41秒 56秒 80秒

35.下列哪个因素不会影响小明自制水钟的水流速度?( )

A.水位的高低 B.滴水孔的大小 C.瓶子的颜色 D.水量的多少

36.小明发现:测量第一段50ml时,四个小组的水流速度各不相同。他猜测和滴水孔的大小有关,你认为哪个小组的水钟滴水孔最大?( )

A.第一小组 B.第二小组 C.第三小组 D.第四小组

37.你认为哪一组测量的数据可能存在问题?( )

A.第一小组 B.第二小组 C.第三小组 D.第四小组

制作钟摆

1656年,荷兰物理学家惠更斯制造出人类历史上第一个摆钟,后经不断改进,沿用至今。2022年,让我们一起来自制一个一分钟正好摆动60次的钟摆。

38.在这个项目中,我们最主要的任务是__________。

A.组装一个能自由摆动的钟摆 B.对摆进行调整并重复测试

C.研究钟摆的来历 D.制作一分钟摆动60次的钟摆

39.要完成这个项目,小科准备的材料除了如图所示的铁架台、横杆、细绳、夹子外,还缺少__________。

A.螺母、秒表 B.回形针、粗绳 C.螺母、粗绳 D.秒表、烧杯

40.小科记录钟摆摆动一次的正确方法是__________。

A.①-② B.①-②-③ C.①-②-③-② D.①-②-③-②-①

41.小科改变钟摆的其中一个条件,测量了这些钟摆15秒摆动的次数,记录如下。

细线长度 第一次实验 第二次实验 第三次实验 合理值

30厘米 13 13 13 13

25厘米 14 14 14 14

20厘米 16 16 16 16

15厘米 18 18 18 18

从上表中可知,小科改变的条件是_______。

A.细线长度 B.摆动次数 C.螺母轻重 D.摆幅大小

42.根据上表推测,当细线长度约为_______时,摆每分钟摆动约60次。

A.10~15厘米 B.15~20厘米 C.20~25厘米 D.25~30厘米

43.在“摆的研究”中,小科要采集很多数据,但是有的同学会发现采集的数据经常存在细微的差异,为了提高测量数据的准确性,通常采用的方法是_______。

A.选择老师的实验数据 B.多次测量 C.随意填写一个数据 D.抄写同学数据

44.在自制一分钟摆60次的钟摆过程中,我们进行上述不断调试的依据是什么?

45.在自制一分钟摆60次的钟摆过程中,你是怎样在最短时间内完成调试的?可以用图文结合的方式说明。

在制作水钟时产生疑惑:滴水速度到底与水位有关还是与水量有关呢?于是小可设计了这样一个实验:

喷射距离 第一次 第二次 第三次

大瓶 水位15cm高 10cm 10.1cm 10.1cm

水位7cm高 6cm 6cm 5.9cm

小瓶 水位15cm高 10cm 10cm 9.9cm

水位7cm高 6.1cm 6cm 6cm

46.通过观察带孔的塑料瓶__________,判断流水的速度。

47.使用一个塑料瓶,改变水位高度后发现( )。A.水位低喷射距离远 B.水位高喷射距离近 C.水位高喷射距离远

48.探究滴水速度与水量是否有关,需要改变的条件( )。

A.塑料瓶大小 B.水孔大小 C.水位高度

49.探究实验数据发现,滴水速度与 有关,与 无关,选( )。

A.水量,水位 B.水位,水量 C.无法判断

50.每组数据都不完全相同,但比较接近,其原因可能是( )。

A.测量误差,需重做

B.操作误差,需重做

C.无法避免的误差,不需重做,并且要_______向漏斗里倒水。(填写“一样”“同时”或“分别”)

小明用铁架台、细线、螺帽组装了一个摆(如图),他让摆小幅度地自由摆动。摆在15秒钟内摆动了20次。

51.摆在自由摆动过程中,摆动的幅度( )。

A.越来越小 B.越来越大 C.保持不变 D.不清楚

52.摆在自由摆动时,来回摆动一次的时间( )。

A.越来越短 B.越来越长 C.保持不变 D.不清楚

53.如果在细绳上挂2个螺帽,细绳长度不变。那么这个摆在15秒钟内( )。

A.摆动10次左右 B.摆动15次左右 C.摆动20次左右 D.摆动25次左右

54.下表是他们在做这个实验时的实验记录。表中空白处应该填写( )。

56cm 39cm 29cm 22cm 17cm 14cm

摆动次数 10 12 14 16 18 20

A.摆动幅度 B.摆锤高度 C.摆锤重量 D.摆绳长度

55.根据上面的实验数据表,我们可以得出的实验结论是_________________。

浩浩和亮亮在球“快速抓尺子”的游戏,一个人用手捏住直尺上标有“0”的一端,当松开手中的尺子时,另一个抓尺子(抓得越快越好),抓到尺子时用手捏住的最小数就是他的得分。每人各抓5次,得分如下表所示。

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

浩浩 0 4 6 4 2

亮亮 2 6 4 8 6

56.两位同学抓尺子的次数相同时,总分越高,说明反应_______________(填“越快”或“越慢”),从表中数据可知,_________________的反应更快。

57.在玩“抓尺子”的游戏时,没有用到的感官是( )。

A.眼 B.鼻 C.手

58.经常玩“抓尺子”游戏,可以( )。

A.使我们的反应变快 B.强健体魄 C.使睡眠更好

59.实验内容:研究心脏的跳动

实验器材:水槽、洗耳球、塑料管、红色水

实验过程:

(1)在水槽中倒入适量的红色水,把洗耳球与管子连接好;

(2)把管子插入水中,挤压、松开洗耳球,同时观察管子中水的流动情况;

(3)持续挤压1分钟,数出挤压的次数,并说出手的感觉。

实验分析与交流:

①在这实验中,洗耳球相当于_______,管子相当于_______,水相当于血液;

②挤压洗耳球时相当于心脏是_______的,并且看到水被______心脏;松开洗耳球时相当于心脏是_______的,同时看到水被_______心脏;

学了心脏和血液的相关知识后,小华同学对用听诊器测量心跳很感兴趣。他运用四年级上学期学过的声音的知识,找来了橡胶管、漏斗、气球、剪刀、皮筋等材料和工具,制作了一个听诊器(如图)。

60.请对小华如何制作听诊器提两点建议。

①橡胶管套住漏斗嘴时________________________。

②气球皮包裹漏斗时________________________。

61.小华在用自制的听诊器测量心跳时,包有气球皮的漏斗应该紧贴胸部的( )。

A.正中间 B.中偏左 C.中偏右

62.在这个实验中,我们是怎样听到心跳声的?

心脏跳动的声音引起听诊器上________的振动,并引起漏斗和橡胶管内空气的振动,振动的空气到达我们的________,它将振动转化为信号,通过________传到________,我们就听到了心跳声。(后两空均填“传入神经”“传出神经”或“神经中枢”)

探究题。

501班某探究小组学习了本节内容后,知道运动后心跳会加快,联想到了曾经学过的“运动后呼吸会加快”。于是对“经常锻炼身体对肺和心脏的影响”进行研究,请和他们一起完成下列问题。

63.对小组内三位同学运动前后呼吸和心跳的次数进行了测量,得到如下数据。

项目 平静时 跳绳1分钟后

同学 甲同学 乙同学 丙同学 甲同学 乙同学 丙同学

每分钟呼吸次数 21 24 22 32 36 34

每分钟心跳次数 72 78 75 96 106 101

运动后人体的呼吸明显加快是为了获得________________,心跳明显加快是为了运输________。三位同学中最爱运动的同学可能是________。

64.下列测量心跳的方法不正确的是( )。A.借助听诊器 B.摸脉搏 C.看胸部的起伏

65.下列关于心脏的描述,错误的是( )。

A.心脏每次跳动后都会有短暂的休息

B.心脏每时每刻都在不停地跳动,从不休息

C.合理的休息与良好的睡眠,会让心脏更好地工作

66.人的呼吸实际上是在进行________________,使________进入血液,同时排出________________。

67.人体各个器官协同工作才能健康生活,因此呵护身体的各个器官非常重要,下列做法能保护器官健康的是( )。

A.加强体育锻炼 B.经常不吃晚饭 C.多吃甜食保护消化器官

参考答案:

1.C 2.D 3.D 4.A

【分析】太阳光不是单色光,是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫共七种色光复合而成的。

1.为了探究太阳光的颜色,小科设计如题图所示实验。图中a所指的实验材料名称是可以透光并发生折射的三棱镜。故选项C符合题意。

2.小科按题图所示进行实验,各种色光通过三棱镜产生的折射程度不同,在光屏上形成一条彩色的光带,从上往下颜色依次是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。故选项D符合题意。

3.太阳光是由七种不同颜色组成的。故选项D符合题意。

4.题图中a是三棱镜,观察图中现象可知,a对太阳光起的作用是分散光线。故选项A符合题意。

5.C 6.B 7.B 8.A 9.折射

【解析】5.我们可以通过三棱镜将其分解为七种颜色的色光,即该现象称为光的色散。进一步证实了太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七种颜色的色光组成,所以C符合题意。

6.一束太阳光通过三棱镜折射后,被分解成七种颜色的光,在白色光屏上形成一条七彩光带。其中最上面是红光,所以B符合题意。

7.龙龙拿出一支红色的激光笔照射三棱镜,他在白屏上最可能看到还是红光。因为,红色通过三棱镜后,呈现的是红光,所以B符合题意。

8.彩色轮旋转时,红、蓝、绿三种颜色已经看不清,当旋转速度越来越快时,会看到彩色轮慢慢接近白色,所以A符合题意。

9.光从一种透明物质以一定的角度进入另一种透明物质时,传播方向会发生偏折,这种现象叫做光的折射。比如:河水变浅、彩虹、海市蜃楼等。彩虹的形成与光的折射有关。

10.B 11.C 12.A 13.A 14.B

【分析】光碰到镜面改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射,反光也是以直线形式传播的。光在同一种均匀的物质中是沿直线传播的。

10.实验中,他们用的卡纸是不透明材料,这样才能够形成清晰的光束。

11.他们进行实验前关闭教室中所有的灯并拉上窗帘的目的是为了避免外界光的影响,能更清楚地看到光束和光斑。

12.光在同一种均匀的物质中是沿直线传播的。如图甲,豆豆用手电筒照射纸屏,调整手电筒距纸屏的距离后,出现了一道光斑,这个过程中利用了光沿直线传播。

13.光碰到镜面改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射,如图乙,豆豆在纸屏的某处做一个记号,再通过调试平面镜,使光反射到标记的位置,这个过程中主要利用了光的反射。

14.光碰到镜面改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射,如图丙,豆豆想不移动各物体的位置,使光斑照射到木板背后的小球上,他至少需要借助两面镜子,利用平面镜改变光的传播方向来实现。

15. 手电筒 同一位置 没有打孔 唯一 同一条直线 无法看到 直线

【详解】光在空气中是沿直线传播的。光的沿直线传播的例子有日食、月食、小孔成像、激光准直、手影游戏、皮影戏等。本实验研究光是怎样传播的?实验器材:四张矩形卡纸、手电筒、四个能直立的夹子。实验步骤:(1)在三张矩形卡纸的同一位置分别打一个小孔,直径约1厘米;用夹子分别固定卡纸,并直立在桌子上;卡纸之间的间隔约15厘米,保持所有的小孔 在一条直线上;在最后一张卡纸之后约15厘米处,直立一张没有打孔的卡纸作为屏。(2)关闭所有灯光,拉上窗帘,保证手电筒是唯一光源。光源:本身发光的物体。(3)把手电筒放在离你最近的卡纸前,保持一定距离,使手电简的光能直接穿过这些小孔,观察纸屏。(4)把中间的一张卡纸向左或向右移动大约5厘米,再观察纸屏。实验现象:如上图所示,三张卡纸的小孔在同一条直线上时,能够在屏上看到光斑。向左或向右移动中间卡纸后,在屏上无法看到。实验结论:光是以直线的形式传播的。人类最早记载光的直线传播的,是我国春秋战国时期著名思想家、墨家学派创始人墨翟。他在《墨经》中对影子的形成和小孔成像都做了完整的记载。

16.B 17.B 18.A 19.A 20.A

【解析】16.雨点降落到地面便是土壤被侵蚀的开始。有无植被覆盖会影响到土壤被侵蚀的程度。根据上面的资料,你猜测:引起这个地区水土流失的主要因素是植物覆盖面积的多少,所以B符合题意。

17.有无植被覆盖会影响到土壤被侵蚀的程度。有植被覆盖对土壤侵蚀影响小,无植被覆盖对土壤侵蚀严重。比较植树造林前后的数据,可以得出的结论是:植物覆盖面积越多,水土流失的越少,所以B符合题意。

18.有无植被覆盖会影响到土壤被侵蚀的程度。我们进行的是对比实验,改变的条件是有无植被覆盖,其他的条件均相同,小兰在研究时应该控制不变的因素:土地的坡度、雨量的大小,所以A符合题意。

19.雨点降落时的力可以打散并溅起土壤的微粒,雨水在地面流动时,携走了这些微粒,一部分土壤便被带走了,这就是侵蚀。小兰这个实验中,喷水时最先被冲走的是细小的泥沙,所以A符合题意。

20.雨点降落时的力可以打散并溅起土壤的微粒,雨水在地面流动时,携走了这些微粒,一部分土壤便被带走了。实验时“流下来的水”,我们叫它径流。有植被覆盖对土壤侵蚀影响小,无植被覆盖对土壤侵蚀严重。最有可能出现的结果是甲比较浑浊,乙比较干净,所以A符合题意。

21.降雨 22.坡度大小 23.B 24.C 25.植被可以减少雨水对土壤的侵蚀,我们应该保护植被,积极植树种草

【分析】雨点降落时的力可以打散并溅起土壤的微粒,雨水在地面流动时,携走了这些微粒,一部分土壤便被带走了,这就是侵蚀。雨点降落到地面便是土壤被侵蚀的开始。影响土壤被侵蚀程度的因素有土地坡度的大小、有无植物覆盖、降雨量的大小等。

21.本题为研究植被覆盖对雨水侵蚀土地程度的影响的实验,实验中的变量只能有唯一的一个,即有无植被覆盖,因此选择用这两个模型来做研究,并且必须洒同样多的水。在这个实验中,喷水壶洒水代表降雨

22.在这个实验中,为了让实验更科学也更公平,需要保持喷壶高度、喷水大小、土地模型的坡度大小坡度大小一致。

23.用这两个模型来做研究,模型上的植被情况应该是一个有植被一个无植被。

24.该实验中判断土地被侵蚀程度的依据是积水的浑浊程度。

25.从而得出结论,有植被覆盖可以减弱雨水对土壤的侵蚀。这个实验告诉我们植被可以减少雨水对土壤的侵蚀,我们应该保护植被,积极植树种草。

26.C 27.AD 28. 1 6 越大 29.这个同学的结论不合理,因为对比实验只能改变一个条件,4号和6号实验中土地的坡度不同,在实验中对比坡度的大小不鲜明,观察到的现象相同,应重新进行实验。

【分析】影响土壤被侵蚀程度的因素有土地坡度的大小、有无植物覆盖、降雨量的大小等。对比实验要注意的问题:1、每次只能改变一个因素;2、确保实验的公平,即除了改变的那个因素外,其他因素应该保持一样。

26.对比实验只改变一个条件,选择了1号和2号进行对比,改变了植物覆盖这个条件,可以研究影响植物覆盖的因素。

27.要研究植被覆盖对土地侵蚀的影响,因为是对比实验,所以只改变植物覆盖这个条件,其他条件不变,所以应该选择1号和2号和4号和5号装置。

28.如果研究降雨量对土地的侵蚀因为是对比实验,所以只改变植物覆盖这个条件,其他条件不变,可以选择1号和6号进行对比,并可以得出降雨越大对土地的侵蚀越大。

29.某同学对比分析4号和6号实验后,得出坡度的大小对土地的侵蚀没有影响。根据上表实验数据,这个同学的结论不合理,因为对比实验只能改变一个条件,4号和6号实验中土地的坡度不同,在实验中对比坡度的大小不鲜明,观察到的现象相同,应重新进行实验。

30. D C A 31.A 32.B 33. × √ 34.B

【分析】地震的原因主要有:地球各个大板块之间互相挤压。另外还有火山喷发引起。

30.大于、等于4.5级,小于6级的称为中强震;大于、等于6级,小于7级的称为强震;大于、等于7级的称为大地震;8级以及8级以上的称为巨大地震。汶川地震为8.0级的巨大地震;唐山大地震是为7.8级的大地震;黑龙江林甸县地震是5.1级的中强震。

31.关于地震,地震发生时,震源正上方的地面是震中,地震是一种自然现象,地震发生时,震动最强烈的地方通常是震中,选项A说法错误。

32.震中到震源的深叫作震源深度。通常根据震源的深浅,把地震分为来浅源地震(震源深度小于70千米)、中源地震(震源深度70-300千米)和深源地震(震源深度大于300千米)。某地发生了一次地震,震源深度约280000米,它属于中源地震。

33.(1)震源浅是说震源从地壳到地面的距离浅,距离越近所以破坏性越大,由于地震波以扇形的方式波及,所以震源越浅波及的范围越小。(2)震级越大,地震越强,危害越大。

34.上课时如果发生地震,正确的做法是双手保护头,躲在各自的课桌下。

35.C 36.A 37.C

【分析】水钟是利用了水流的稳定性来制成的计时工具。古代的水钟有“泄水型”水钟和“受水型”水钟两种,都是根据水量的变化制成的。

35.根据影响水钟计时准确性的因素,水位的高低、孔的大小会影响水滴的速度,开始时水位高,压力大,水滴得快。随着水位的下降,压力变小,水滴得会越来越慢。瓶子的颜色不会影响小明自制水钟的水流速度。

36.量第一段50ml时,四个小组的水流速度各不相同。滴水孔越大,流速越快;第一小组流速最快,所以水钟滴水孔最大。

37.水位的高低、孔的大小会影响水滴的速度,开始时水位高,压力大,水滴得快。随着水位的下降,压力变小,水滴得会越来越慢。所以第三小组测量的数据可能存在问题。

38.D 39.A 40.C 41.A 42.C 43.B 44.摆绳长短影响摆动的快慢,同一个摆,摆绳越长摆动越慢,摆绳越短摆动越快。 45.在测试阶段,根据摆的等时性,我们可以测摆15秒中是否摆动了15次,不需要测60秒。同时摆绳的长度可以5厘米一调整,从而节省时间。

【分析】摆的摆动快慢与摆绳的长度有关。同一个摆,摆绳越长摆动越慢,摆绳越短摆动越快。摆的摆动快慢与摆长有关,与摆锤和摆幅无关。摆在摆动时,摆出去,再回来,叫摆动一次。

38.通过阅读题目可知,在这个项目中,我们最主要的任务是制作一分钟摆动60次的钟摆。

39.要完成这个项目,小科准备的材料除了如图所示的铁架台、横杆、细绳、夹子外,还缺少螺母、秒表,其中螺母做摆锤,秒表测试时间。

40.摆在摆动时,摆出去,再回来,叫摆动一次。图中记录钟摆摆动一次的正确方法是①②③②①。

41.从表中可知,小科改变的条件是细线长度,每次都缩短5厘米。

42.根据如表推测,25厘米的摆15秒摆动14次,则一分钟摆动56次;20厘米的摆15秒摆动16次,一分钟摆动64次。要想制作一个每分钟摆动60次的摆,细线长度约为20~25厘米。

43.在“摆的研究”中,小科要采集很多数据,但是有的同学会发现采集的数据经常存在细微的差异,为了提高测量数据的准确性,通常采用的方法是多次测量,减小实验误差。

44.在自制一分钟摆60次的钟摆过程中,我们进行上述不断调试的依据是摆绳长短影响摆动的快慢,同一个摆,摆绳越长摆动越慢,摆绳越短摆动越快。

45.在自制一分钟摆60次的钟摆过程中,在测试阶段,根据摆的等时性,我们可以测摆15秒中是否摆动了15次,不需要测60秒。同时摆绳的长度可以5厘米一调整,从而节省时间。

46.喷射距离 47.C 48.B 49.C 50. C 同时

【分析】滴漏水滴的快慢与杯底孔的大小有关,孔越大,滴得越快;还与杯中的水位有关系,水位越高,滴得越快。滴水速度到底与水位有关还是与水量有关,采用对比实验的方法,对比实验只有一个条件是不同的,其它条件是相同的。

46.通过观察带孔的塑料瓶喷射距离,判断流水的速度,喷射距离越远,水的流速越快;喷射距离越近,水的流速越慢。

47.通过实验分析可以知道水位高,喷射距离远;水位低,喷射距离近。所以使用一个塑料瓶,改变水位高度后发现水位高喷射距离远。

48.探究滴水速度与水量是否有关,采用的是对比实验,对比实验只有一个条件不同,其它条件相同,需要改变的条件水量水孔的大小。

49.探究实验数据发现,实验数据只有滴水速度与水位有关,没有与水量有关的数据,无法判断与水量是否有关系。C符合题意。

50.每组数据都不完全相同,但比较接近,其原因可能是无法避免的误差,不需重做,并且要同时向漏斗里倒水。

51.A 52.C 53.C 54.D 55.摆的摆动快慢与摆锤无关,与摆长有关,摆长越长摆动越慢,摆长越短摆动越快。

【分析】实验证明摆摆动快慢与摆锤重量、摆动幅度无关,与摆长有关。摆长越长摆动越慢,摆长越短摆动越快。

51.摆在自由摆动过程中,受到连接处摩擦力、空气阻力的影响,摆动的幅度会越来越小。

52.摆具有等时性,摆在自由摆动时,摆动幅度越来越小,但是来回摆动一次的时间保持不变。

53.如果在细绳上挂2个螺帽,细绳长度不变。那么这个摆在15秒钟内摆动20次左右,说明摆锤重量不影响摆动快慢。

54.分析实验记录表,发现随着上面一行长度的减小,摆动次数增多,空白处应该填写摆绳长度。

55.根据上面的实验数据表,我们可以得出的实验结论是:摆的摆动快慢与摆锤无关,与摆长有关,摆长越长摆动越慢,摆长越短摆动越快。

56. 越快 亮亮 57.B 58.A

【分析】人体对刺激产生反应,可以使我们积极应对环境变化,保护自己、避免伤害,是我们保护自身安全的重要保障。

56.抓尺子的次数相同时,总得分越高,说明反应越快。从表中数据可知,亮亮的反应更快。

57.在玩“抓尺子”的游戏时,需要用眼睛看,用手抓,没有用到鼻子。

58.经常玩“抓尺子”游戏,可以使我们的反应变快。

59. 心脏 血管 收缩 流出 舒张 流入

【详解】我们用洗耳球来体验心脏的工作。实验中:洗耳球相当于人体的心脏,塑料软管相当于人体的血管,水槽里的水相当于人体的血液。当心脏收缩时,心脏里的血液会被压出心脏,运输到身体各个部分。当心脏舒张时,身体各个部分的血液会回到心脏。挤压洗耳球时相当于心脏是收缩的,并且看到水被流出心脏;松开洗耳球时相当于心脏是舒张的,同时看到水被流入心脏。运动时心跳加快,每分钟从心脏输出的血液会更多。

60. 要套紧,尽量减少空隙 气球皮要绷紧 61.B 62. 气球皮 耳 传入神经 神经中枢

【分析】心率是指心脏每分钟跳动的次数,心脏在一定时间内跳动的次数,也就是在一定时间内,心脏跳动快慢的意思。医生常常用听诊器来听我们的心跳。

60.医生常常用听诊器来听我们的心跳,我们在自制听诊器时,需要注意:橡胶管套住漏斗嘴时,要套紧,尽量减少空隙;气球皮包裹漏斗时,气球皮要绷紧。

61.心脏是脊椎动物身体中最重要的器官之一,主要功能是为血液流动提供动力,把血液运行至身体各个部分。人类的心脏位于胸腔中部偏左下方,体积约相当于一个拳头大小,重量约250克,所以用自制的听诊器应该紧贴胸部的中偏左;

62.声音是由物体振动而产生的,声音的传播需要介质,声音可以在固体、液体、气体中传播。在这个实验中,我们是怎样听到心跳声的?心脏跳动的声音引起听诊器上气球皮的振动,并引起漏斗和橡胶管内空气的振动,振动的空气到达我们的耳,它将振动转化为信号,通过传入神经传到神经中枢,我们就听到了心跳声。

63. 更多的氧气 更多的血液 甲 64.C 65.B 66. 气体交换 氧气 二氧化碳 67.A

【分析】人体需要的氧气由肺吸入后进入血液,再由心脏通过血管送到身体的各个部分,同时收集二氧化碳等废物,再排出体外。伴随身体运动量的增加,人需要更多的血液。所以心跳逐渐加快,以便输出更多的血液。

63.伴随身体运动量的增加,人需要更多的血液。所以心跳逐渐加快,以便输出更多的血液。三位同学中最爱运动的同学可能是甲,因为活动后心跳最低;

64.心跳是心脏每分钟跳动的次数,我们可以借助听诊器、摸脉搏的方法来测量心跳,看胸部的起伏测量不出心跳。

65.选项A心脏每次跳动后都会有短暂的休息,正确;

选项B心脏每时每刻都在不停地跳动,从不休息,错误;心脏每次跳动后都会有短暂的休息;

选项C合理的休息与良好的睡眠,会让心脏更好地工作,正确。

66.人类时刻在进行呼吸作用,本质就是气体交换,吸进去氧气,呼出来二氧化碳气体。人体需要的氧气由肺吸入后进入血液。

67.选项A加强体育锻炼,正确;

选项B经常不吃晚饭,错误;这样会伤害身体;

选项C多吃甜食保护消化器官,错误;这样会影响身体健康。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期末复习专项训练题01——实验题

班级:_________ 姓名:__________

为了探究太阳光的颜色,小科设计如下图所示实验。

1.图中a所指的实验材料名称是( )。

A.三面镜 B.平面镜 C.三棱镜 D.三角镜

2.小科按图所示进行实验,在光屏上形成一条彩色的光带,从上往下颜色依次是( )。

A.红、黄、橙、绿、蓝、靛、紫 B.红、橙、绿、黄、蓝、靛、紫

C.紫、靛、蓝、绿、黄、橙、红 D.红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫

3.该实验现象说明( )。

A.太阳光是沿直线传播的 B.太阳光会反射

C.太阳光是透明的 D.太阳光是由不同颜色组成的

4.图中a对太阳光起的作用是( )。

A.分散光线 B.形成高温 C.放大图像 D.会聚光线

1666年,英国科学家牛顿在暗室中让太阳光(白光)透过三棱镜折射到墙上,结果太阳光被分解成七种颜色的光,而单纯色光经过三棱镜将不再分解。牛顿在英国皇家学会的科学讨论会上公布这个重大发现时,并没有得到大家的认同,反而遭到激烈的反对。人们当时理解不了牛顿的精辟见解——最常见的白光是一种成分复杂的光,而色彩鲜艳的光却是简单的。牛顿为了说服大家,又做了多次把七色光混合成为白光的实验,结果得出了相同的结论。

5.龙龙在阅读了牛顿资料知识后,亲自动手尝试。他将三棱镜放在太阳下,慢慢转动棱镜,发现太阳光被分成了( )七种颜色的光。

A.红、白、黄、绿、蓝、靛、紫 B.红、橙、黑、绿、蓝、靛、紫

C.红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫

6.太阳光进入三棱镜后被分解成七种颜色的光,在白屏上分布如下图:其中最上面是( )。

A.白光 B.红光 C.绿光

7.龙龙拿出一支红色的激光笔照射三棱镜,他在白屏上最可能看到什么现象( )。

A.白屏上出现七种颜色的光 B.白屏上出现红光 C.白屏上出现白光

8.龙龙用硬纸板做了一个彩色轮,他将圆盘分为三个扇形,依次涂上红、绿、蓝三种颜色。当彩色轮快速旋转时,可以看到圆盘呈( )。

A.白色 B.黑色 C.红色

9.棱镜能将白光分解成七种颜色的光,这七种颜色与彩虹的颜色相同,由此龙龙推测:彩虹的形成与光的__________有关。

做光的反射实验。

豆豆和同学将卡纸剪成比手电筒光圈直径略大一点的圆;在剪好的卡纸中间划开-道缝隙,并用透明胶带将卡纸固定在手电筒光圈上;打开手电筒,会有一道狭窄的光束射出来。然后他们关闭教室中所有的灯,并拉上窗帘,开始进行光的反射实验。

10.实验中,他们用的卡纸是( )。

A.透明材料 B.不透明材料 C.任意材料

11.他们进行实验前关闭教室中所有的灯并拉上窗帘的目的是为了( )。

A.不让其他同学看到 B.不让老师知道

C.避免外界光的影响,能更清楚地看到光束和光斑

12.如图甲,豆豆用手电筒照射纸屏,调整手电筒距纸屏的距离后,出现了一道光斑,这个过程中利用了( )。

A.光沿直线传播 B.光的折射 C.光的反射

13.如图乙,豆豆在纸屏的某处做一个记号,再通过调试平面镜,使光反射到标记的位置这个过程中主要利用了( )。

A.光的反射 B.光的折射 C.无法确定

14.如图丙,豆豆想不移动各物体的位置,使光斑照射到木板背后的小球上,他至少需要借助( )。

A.一面镜子 B.两面镜子 C.八面镜子

15.佳佳科学小组研究“光是怎样传播的”选择的“实验器材”和“实验步骤”如下,请你也来参与,一起完成这项探究活动!

图一 图二

图三

对照上述图一、图二和图三所示,根据下面给出的词语或者短句,选择准确的词语或者短句填写在下列横线上。

词语或者短句:同一位置 手电筒 唯一 没有打孔 同一条直线 无法看到 直线

实验器材:四张矩形卡纸、__________、四个能直立的夹子。

实验步骤:(1)在三张矩形卡纸的__________分别打一个小孔,直径约1厘米;

用夹子分别固定卡纸,并直立在桌子上;卡纸之间的间隔约15厘米,保持所有的小孔 在一条直线上;在最后一张卡纸之后约15厘米处,直立一张__________的卡纸作为屏。

(2)关闭所有灯光,拉上窗帘,保证手电筒是__________光源。

(3)把手电筒放在离你最近的卡纸前,保持一定距离,使手电简的光能直接穿过这些小孔,观察纸屏。

(4)把中间的一张卡纸向左或向右移动大约5厘米,再观察纸屏。

实验现象:如上图所示,三张卡纸的小孔在__________上时,能够在屏上看到光斑。向左或向右移动中间卡纸后,在屏上__________。

实验结论:通过实验探究我们知道:光是以__________的形式传播的。

小兰同学看到一则信息——我国某一地区植树造林前后水土流失状况对比表。(10分,每处2分)

时期 水土流失面积

植树造林前 200000平方米

植树造林后 80000平方米

植树后增减数 减少120000平方米

16.根据上面的资料,你猜测:引起这个地区水土流失的主要因素是( )。

A.土地坡度大小 B.植物覆盖面积的多少 C.雨量的大小 D.土质

17.比较植树造林前后的数据,可以得出的结论是:( ),水土流失的越少。

A.土地坡度越小 B.植物覆盖面积越多 C.植物覆盖面积越少 D.雨量越小

18.下图是小兰对此做的一个相应的模拟实验,探索土地被侵蚀的因素的实验照片。为了实验的严谨性,小兰在研究时应该控制不变的因素:( )。

A.土地的坡度、雨量的大小 B.有无植被、土地的坡度

C.雨量的大小、有无植被 D.土质、有无植被

19.小兰这个实验中,喷水时最先被冲走的是( )。

A.细小的泥沙 B.小石子 C.植被 D.以上两种情况都有可能

20.小兰这个实验中,甲容器内没有植物覆盖,乙容器内有植物覆盖,实验时“流下来的水”最有可能出现的结果是( )。

A.甲比较浑浊,乙比较干净 B.甲比较干净,乙比较浑浊

C.两个都一样 D.条件不足,无法判断

某科学小组为了探索雨水对有、无植被土壤的侵蚀程度的影响,制作了两个土地模型,并找来喷水壶,做了对比实验。请仔细思考,完成下列问题。

21.在这个实验中,喷水壶洒水代表__________。

22.在这个实验中,为了让实验更科学也更公平,需要保持喷壶高度、喷水大小、土地模型的__________一致。

23.用这两个模型来做研究,模型上的植被情况应该是( )。

A.植被一样多 B.一个有植被一个无植被 C.都可以

24.该实验中判断土地被侵蚀程度的依据是( )。

A.雨水的清澈情况 B.土地吸水的多少 C.积水的浑浊程度

25.这个实验告诉我们____________________。

科学小组为了探索土地侵蚀受哪些因素的影响,完成实验并记录如下表。请仔细阅读表格中的信息,完成下列问题。

序号 降雨量 土地坡度 植被覆盖 径流中粘土和细沙情况(程度:很少<较少<很多)

1 小雨 30度 无 较少

2 小雨 30度 有 很少

3 小雨 45度 有 较少

4 大雨 20度 无 很多

5 大雨 20度 有 较少

6 大雨 30度 无 很多

26.选择了1号和2号进行对比,可以研究哪个影响因素?( )。

A.降雨量 B.坡度 C.植被覆盖

27.要研究植被覆盖对土地侵蚀的影响,可以选择以下哪组进行对比?( )。

A.1号和2号 B.1号和3号 C.2号和6号

D.2号和6号 E。4号和5号

28.如果研究降雨量对土地的侵蚀可以选择____________号和___________号进行对比,并可以得出降雨量越大对土地的侵蚀_________。

29.某同学对比分析4号和6号实验后,得出坡度的大小对土地的侵蚀没有影响。根据上表实验数据,你认为这个同学的结论合理吗?你的理由是?

实践探究

地震是大地的震动。它发源于地下某一点,该点称为震源。震动从震源传出,在地球中传播。大地震动是地震最直观、最普遍的表现,震源深度小于70千米的地震为浅源地震,在70--300千米为中源地震,超过300千米的地震为深源地震。对于同样大小的地震,由于震源深度不一样,对地面造成的破坏程度也不一样。震源越浅,破坏程度越大,波及范围越小,反之亦然。我国在1976年7月发生河北省唐山地震,震级为7.8级。2008年5月发生四川汶川地震,震级为8.0级。2010年4月发生青海玉树地震,震级为7.1级。2005年7月黑龙江林甸县发生5.1级地震。

弱震 有感地震 中强震 强震 大地震 巨大地震

震级<3级 3级≤震级<4.5级 4.5级≤震级<6级 震级≥6级 震级≥7级 震级≥8级

30.我国的汶川地震属于( )。唐山地震属于( )。黑龙江林甸县地震属于( )。

A.中强震 B.强震 C.大地震 D.巨大地震

31.下列说法错误的是( )。A.地震发生时,震动最强烈的地方是震源。

B.震源正上方的地面是震中。

C.地震是一种自然现象。

D.地震发生时,震动最强烈的地方是震中。

32.某地发生了一次地震,震源深度约280000米,它属于( )。

A.浅源地震 B.中源地震 C.深源地震 D.都不是

33.判断正误。正确的打“√”,错误的打“×”

(1)震源越浅,波及范围越小,危害越小。( )

(2)震级越大,地震越强,危害越大。( )

34.上课时如果发生地震,正确的做法是( )。

A.迅速向外跑。

B.双手保护头,躲在各自的课桌下。

C.打开窗户从楼上跳下去。

为了探究水钟的水流速度与什么因素有关,小明和同班同学打算用自制的水钟流出150ml的水,平均分成3段进行。其他小组用同样大小的瓶子也自制了水钟,实验记录表见下。

水流速度记录表

第一段50ml 第二段50ml 第三段50ml

第一小组 8秒 12秒 16秒

第二小组 11秒 14秒 18秒

第三小组 29秒 22秒 16秒

第四小组 41秒 56秒 80秒

35.下列哪个因素不会影响小明自制水钟的水流速度?( )

A.水位的高低 B.滴水孔的大小 C.瓶子的颜色 D.水量的多少

36.小明发现:测量第一段50ml时,四个小组的水流速度各不相同。他猜测和滴水孔的大小有关,你认为哪个小组的水钟滴水孔最大?( )

A.第一小组 B.第二小组 C.第三小组 D.第四小组

37.你认为哪一组测量的数据可能存在问题?( )

A.第一小组 B.第二小组 C.第三小组 D.第四小组

制作钟摆

1656年,荷兰物理学家惠更斯制造出人类历史上第一个摆钟,后经不断改进,沿用至今。2022年,让我们一起来自制一个一分钟正好摆动60次的钟摆。

38.在这个项目中,我们最主要的任务是__________。

A.组装一个能自由摆动的钟摆 B.对摆进行调整并重复测试

C.研究钟摆的来历 D.制作一分钟摆动60次的钟摆

39.要完成这个项目,小科准备的材料除了如图所示的铁架台、横杆、细绳、夹子外,还缺少__________。

A.螺母、秒表 B.回形针、粗绳 C.螺母、粗绳 D.秒表、烧杯

40.小科记录钟摆摆动一次的正确方法是__________。

A.①-② B.①-②-③ C.①-②-③-② D.①-②-③-②-①

41.小科改变钟摆的其中一个条件,测量了这些钟摆15秒摆动的次数,记录如下。

细线长度 第一次实验 第二次实验 第三次实验 合理值

30厘米 13 13 13 13

25厘米 14 14 14 14

20厘米 16 16 16 16

15厘米 18 18 18 18

从上表中可知,小科改变的条件是_______。

A.细线长度 B.摆动次数 C.螺母轻重 D.摆幅大小

42.根据上表推测,当细线长度约为_______时,摆每分钟摆动约60次。

A.10~15厘米 B.15~20厘米 C.20~25厘米 D.25~30厘米

43.在“摆的研究”中,小科要采集很多数据,但是有的同学会发现采集的数据经常存在细微的差异,为了提高测量数据的准确性,通常采用的方法是_______。

A.选择老师的实验数据 B.多次测量 C.随意填写一个数据 D.抄写同学数据

44.在自制一分钟摆60次的钟摆过程中,我们进行上述不断调试的依据是什么?

45.在自制一分钟摆60次的钟摆过程中,你是怎样在最短时间内完成调试的?可以用图文结合的方式说明。

在制作水钟时产生疑惑:滴水速度到底与水位有关还是与水量有关呢?于是小可设计了这样一个实验:

喷射距离 第一次 第二次 第三次

大瓶 水位15cm高 10cm 10.1cm 10.1cm

水位7cm高 6cm 6cm 5.9cm

小瓶 水位15cm高 10cm 10cm 9.9cm

水位7cm高 6.1cm 6cm 6cm

46.通过观察带孔的塑料瓶__________,判断流水的速度。

47.使用一个塑料瓶,改变水位高度后发现( )。A.水位低喷射距离远 B.水位高喷射距离近 C.水位高喷射距离远

48.探究滴水速度与水量是否有关,需要改变的条件( )。

A.塑料瓶大小 B.水孔大小 C.水位高度

49.探究实验数据发现,滴水速度与 有关,与 无关,选( )。

A.水量,水位 B.水位,水量 C.无法判断

50.每组数据都不完全相同,但比较接近,其原因可能是( )。

A.测量误差,需重做

B.操作误差,需重做

C.无法避免的误差,不需重做,并且要_______向漏斗里倒水。(填写“一样”“同时”或“分别”)

小明用铁架台、细线、螺帽组装了一个摆(如图),他让摆小幅度地自由摆动。摆在15秒钟内摆动了20次。

51.摆在自由摆动过程中,摆动的幅度( )。

A.越来越小 B.越来越大 C.保持不变 D.不清楚

52.摆在自由摆动时,来回摆动一次的时间( )。

A.越来越短 B.越来越长 C.保持不变 D.不清楚

53.如果在细绳上挂2个螺帽,细绳长度不变。那么这个摆在15秒钟内( )。

A.摆动10次左右 B.摆动15次左右 C.摆动20次左右 D.摆动25次左右

54.下表是他们在做这个实验时的实验记录。表中空白处应该填写( )。

56cm 39cm 29cm 22cm 17cm 14cm

摆动次数 10 12 14 16 18 20

A.摆动幅度 B.摆锤高度 C.摆锤重量 D.摆绳长度

55.根据上面的实验数据表,我们可以得出的实验结论是_________________。

浩浩和亮亮在球“快速抓尺子”的游戏,一个人用手捏住直尺上标有“0”的一端,当松开手中的尺子时,另一个抓尺子(抓得越快越好),抓到尺子时用手捏住的最小数就是他的得分。每人各抓5次,得分如下表所示。

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

浩浩 0 4 6 4 2

亮亮 2 6 4 8 6

56.两位同学抓尺子的次数相同时,总分越高,说明反应_______________(填“越快”或“越慢”),从表中数据可知,_________________的反应更快。

57.在玩“抓尺子”的游戏时,没有用到的感官是( )。

A.眼 B.鼻 C.手

58.经常玩“抓尺子”游戏,可以( )。

A.使我们的反应变快 B.强健体魄 C.使睡眠更好

59.实验内容:研究心脏的跳动

实验器材:水槽、洗耳球、塑料管、红色水

实验过程:

(1)在水槽中倒入适量的红色水,把洗耳球与管子连接好;

(2)把管子插入水中,挤压、松开洗耳球,同时观察管子中水的流动情况;

(3)持续挤压1分钟,数出挤压的次数,并说出手的感觉。

实验分析与交流:

①在这实验中,洗耳球相当于_______,管子相当于_______,水相当于血液;

②挤压洗耳球时相当于心脏是_______的,并且看到水被______心脏;松开洗耳球时相当于心脏是_______的,同时看到水被_______心脏;

学了心脏和血液的相关知识后,小华同学对用听诊器测量心跳很感兴趣。他运用四年级上学期学过的声音的知识,找来了橡胶管、漏斗、气球、剪刀、皮筋等材料和工具,制作了一个听诊器(如图)。

60.请对小华如何制作听诊器提两点建议。

①橡胶管套住漏斗嘴时________________________。

②气球皮包裹漏斗时________________________。

61.小华在用自制的听诊器测量心跳时,包有气球皮的漏斗应该紧贴胸部的( )。

A.正中间 B.中偏左 C.中偏右

62.在这个实验中,我们是怎样听到心跳声的?

心脏跳动的声音引起听诊器上________的振动,并引起漏斗和橡胶管内空气的振动,振动的空气到达我们的________,它将振动转化为信号,通过________传到________,我们就听到了心跳声。(后两空均填“传入神经”“传出神经”或“神经中枢”)

探究题。

501班某探究小组学习了本节内容后,知道运动后心跳会加快,联想到了曾经学过的“运动后呼吸会加快”。于是对“经常锻炼身体对肺和心脏的影响”进行研究,请和他们一起完成下列问题。

63.对小组内三位同学运动前后呼吸和心跳的次数进行了测量,得到如下数据。

项目 平静时 跳绳1分钟后

同学 甲同学 乙同学 丙同学 甲同学 乙同学 丙同学

每分钟呼吸次数 21 24 22 32 36 34

每分钟心跳次数 72 78 75 96 106 101

运动后人体的呼吸明显加快是为了获得________________,心跳明显加快是为了运输________。三位同学中最爱运动的同学可能是________。

64.下列测量心跳的方法不正确的是( )。A.借助听诊器 B.摸脉搏 C.看胸部的起伏

65.下列关于心脏的描述,错误的是( )。

A.心脏每次跳动后都会有短暂的休息

B.心脏每时每刻都在不停地跳动,从不休息

C.合理的休息与良好的睡眠,会让心脏更好地工作

66.人的呼吸实际上是在进行________________,使________进入血液,同时排出________________。

67.人体各个器官协同工作才能健康生活,因此呵护身体的各个器官非常重要,下列做法能保护器官健康的是( )。

A.加强体育锻炼 B.经常不吃晚饭 C.多吃甜食保护消化器官

参考答案:

1.C 2.D 3.D 4.A

【分析】太阳光不是单色光,是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫共七种色光复合而成的。

1.为了探究太阳光的颜色,小科设计如题图所示实验。图中a所指的实验材料名称是可以透光并发生折射的三棱镜。故选项C符合题意。

2.小科按题图所示进行实验,各种色光通过三棱镜产生的折射程度不同,在光屏上形成一条彩色的光带,从上往下颜色依次是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。故选项D符合题意。

3.太阳光是由七种不同颜色组成的。故选项D符合题意。

4.题图中a是三棱镜,观察图中现象可知,a对太阳光起的作用是分散光线。故选项A符合题意。

5.C 6.B 7.B 8.A 9.折射

【解析】5.我们可以通过三棱镜将其分解为七种颜色的色光,即该现象称为光的色散。进一步证实了太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七种颜色的色光组成,所以C符合题意。

6.一束太阳光通过三棱镜折射后,被分解成七种颜色的光,在白色光屏上形成一条七彩光带。其中最上面是红光,所以B符合题意。

7.龙龙拿出一支红色的激光笔照射三棱镜,他在白屏上最可能看到还是红光。因为,红色通过三棱镜后,呈现的是红光,所以B符合题意。

8.彩色轮旋转时,红、蓝、绿三种颜色已经看不清,当旋转速度越来越快时,会看到彩色轮慢慢接近白色,所以A符合题意。

9.光从一种透明物质以一定的角度进入另一种透明物质时,传播方向会发生偏折,这种现象叫做光的折射。比如:河水变浅、彩虹、海市蜃楼等。彩虹的形成与光的折射有关。

10.B 11.C 12.A 13.A 14.B

【分析】光碰到镜面改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射,反光也是以直线形式传播的。光在同一种均匀的物质中是沿直线传播的。

10.实验中,他们用的卡纸是不透明材料,这样才能够形成清晰的光束。

11.他们进行实验前关闭教室中所有的灯并拉上窗帘的目的是为了避免外界光的影响,能更清楚地看到光束和光斑。

12.光在同一种均匀的物质中是沿直线传播的。如图甲,豆豆用手电筒照射纸屏,调整手电筒距纸屏的距离后,出现了一道光斑,这个过程中利用了光沿直线传播。

13.光碰到镜面改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射,如图乙,豆豆在纸屏的某处做一个记号,再通过调试平面镜,使光反射到标记的位置,这个过程中主要利用了光的反射。

14.光碰到镜面改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射,如图丙,豆豆想不移动各物体的位置,使光斑照射到木板背后的小球上,他至少需要借助两面镜子,利用平面镜改变光的传播方向来实现。

15. 手电筒 同一位置 没有打孔 唯一 同一条直线 无法看到 直线

【详解】光在空气中是沿直线传播的。光的沿直线传播的例子有日食、月食、小孔成像、激光准直、手影游戏、皮影戏等。本实验研究光是怎样传播的?实验器材:四张矩形卡纸、手电筒、四个能直立的夹子。实验步骤:(1)在三张矩形卡纸的同一位置分别打一个小孔,直径约1厘米;用夹子分别固定卡纸,并直立在桌子上;卡纸之间的间隔约15厘米,保持所有的小孔 在一条直线上;在最后一张卡纸之后约15厘米处,直立一张没有打孔的卡纸作为屏。(2)关闭所有灯光,拉上窗帘,保证手电筒是唯一光源。光源:本身发光的物体。(3)把手电筒放在离你最近的卡纸前,保持一定距离,使手电简的光能直接穿过这些小孔,观察纸屏。(4)把中间的一张卡纸向左或向右移动大约5厘米,再观察纸屏。实验现象:如上图所示,三张卡纸的小孔在同一条直线上时,能够在屏上看到光斑。向左或向右移动中间卡纸后,在屏上无法看到。实验结论:光是以直线的形式传播的。人类最早记载光的直线传播的,是我国春秋战国时期著名思想家、墨家学派创始人墨翟。他在《墨经》中对影子的形成和小孔成像都做了完整的记载。

16.B 17.B 18.A 19.A 20.A

【解析】16.雨点降落到地面便是土壤被侵蚀的开始。有无植被覆盖会影响到土壤被侵蚀的程度。根据上面的资料,你猜测:引起这个地区水土流失的主要因素是植物覆盖面积的多少,所以B符合题意。

17.有无植被覆盖会影响到土壤被侵蚀的程度。有植被覆盖对土壤侵蚀影响小,无植被覆盖对土壤侵蚀严重。比较植树造林前后的数据,可以得出的结论是:植物覆盖面积越多,水土流失的越少,所以B符合题意。

18.有无植被覆盖会影响到土壤被侵蚀的程度。我们进行的是对比实验,改变的条件是有无植被覆盖,其他的条件均相同,小兰在研究时应该控制不变的因素:土地的坡度、雨量的大小,所以A符合题意。

19.雨点降落时的力可以打散并溅起土壤的微粒,雨水在地面流动时,携走了这些微粒,一部分土壤便被带走了,这就是侵蚀。小兰这个实验中,喷水时最先被冲走的是细小的泥沙,所以A符合题意。

20.雨点降落时的力可以打散并溅起土壤的微粒,雨水在地面流动时,携走了这些微粒,一部分土壤便被带走了。实验时“流下来的水”,我们叫它径流。有植被覆盖对土壤侵蚀影响小,无植被覆盖对土壤侵蚀严重。最有可能出现的结果是甲比较浑浊,乙比较干净,所以A符合题意。

21.降雨 22.坡度大小 23.B 24.C 25.植被可以减少雨水对土壤的侵蚀,我们应该保护植被,积极植树种草

【分析】雨点降落时的力可以打散并溅起土壤的微粒,雨水在地面流动时,携走了这些微粒,一部分土壤便被带走了,这就是侵蚀。雨点降落到地面便是土壤被侵蚀的开始。影响土壤被侵蚀程度的因素有土地坡度的大小、有无植物覆盖、降雨量的大小等。

21.本题为研究植被覆盖对雨水侵蚀土地程度的影响的实验,实验中的变量只能有唯一的一个,即有无植被覆盖,因此选择用这两个模型来做研究,并且必须洒同样多的水。在这个实验中,喷水壶洒水代表降雨

22.在这个实验中,为了让实验更科学也更公平,需要保持喷壶高度、喷水大小、土地模型的坡度大小坡度大小一致。

23.用这两个模型来做研究,模型上的植被情况应该是一个有植被一个无植被。

24.该实验中判断土地被侵蚀程度的依据是积水的浑浊程度。

25.从而得出结论,有植被覆盖可以减弱雨水对土壤的侵蚀。这个实验告诉我们植被可以减少雨水对土壤的侵蚀,我们应该保护植被,积极植树种草。

26.C 27.AD 28. 1 6 越大 29.这个同学的结论不合理,因为对比实验只能改变一个条件,4号和6号实验中土地的坡度不同,在实验中对比坡度的大小不鲜明,观察到的现象相同,应重新进行实验。

【分析】影响土壤被侵蚀程度的因素有土地坡度的大小、有无植物覆盖、降雨量的大小等。对比实验要注意的问题:1、每次只能改变一个因素;2、确保实验的公平,即除了改变的那个因素外,其他因素应该保持一样。

26.对比实验只改变一个条件,选择了1号和2号进行对比,改变了植物覆盖这个条件,可以研究影响植物覆盖的因素。

27.要研究植被覆盖对土地侵蚀的影响,因为是对比实验,所以只改变植物覆盖这个条件,其他条件不变,所以应该选择1号和2号和4号和5号装置。

28.如果研究降雨量对土地的侵蚀因为是对比实验,所以只改变植物覆盖这个条件,其他条件不变,可以选择1号和6号进行对比,并可以得出降雨越大对土地的侵蚀越大。

29.某同学对比分析4号和6号实验后,得出坡度的大小对土地的侵蚀没有影响。根据上表实验数据,这个同学的结论不合理,因为对比实验只能改变一个条件,4号和6号实验中土地的坡度不同,在实验中对比坡度的大小不鲜明,观察到的现象相同,应重新进行实验。

30. D C A 31.A 32.B 33. × √ 34.B

【分析】地震的原因主要有:地球各个大板块之间互相挤压。另外还有火山喷发引起。

30.大于、等于4.5级,小于6级的称为中强震;大于、等于6级,小于7级的称为强震;大于、等于7级的称为大地震;8级以及8级以上的称为巨大地震。汶川地震为8.0级的巨大地震;唐山大地震是为7.8级的大地震;黑龙江林甸县地震是5.1级的中强震。

31.关于地震,地震发生时,震源正上方的地面是震中,地震是一种自然现象,地震发生时,震动最强烈的地方通常是震中,选项A说法错误。

32.震中到震源的深叫作震源深度。通常根据震源的深浅,把地震分为来浅源地震(震源深度小于70千米)、中源地震(震源深度70-300千米)和深源地震(震源深度大于300千米)。某地发生了一次地震,震源深度约280000米,它属于中源地震。

33.(1)震源浅是说震源从地壳到地面的距离浅,距离越近所以破坏性越大,由于地震波以扇形的方式波及,所以震源越浅波及的范围越小。(2)震级越大,地震越强,危害越大。

34.上课时如果发生地震,正确的做法是双手保护头,躲在各自的课桌下。

35.C 36.A 37.C

【分析】水钟是利用了水流的稳定性来制成的计时工具。古代的水钟有“泄水型”水钟和“受水型”水钟两种,都是根据水量的变化制成的。

35.根据影响水钟计时准确性的因素,水位的高低、孔的大小会影响水滴的速度,开始时水位高,压力大,水滴得快。随着水位的下降,压力变小,水滴得会越来越慢。瓶子的颜色不会影响小明自制水钟的水流速度。

36.量第一段50ml时,四个小组的水流速度各不相同。滴水孔越大,流速越快;第一小组流速最快,所以水钟滴水孔最大。

37.水位的高低、孔的大小会影响水滴的速度,开始时水位高,压力大,水滴得快。随着水位的下降,压力变小,水滴得会越来越慢。所以第三小组测量的数据可能存在问题。

38.D 39.A 40.C 41.A 42.C 43.B 44.摆绳长短影响摆动的快慢,同一个摆,摆绳越长摆动越慢,摆绳越短摆动越快。 45.在测试阶段,根据摆的等时性,我们可以测摆15秒中是否摆动了15次,不需要测60秒。同时摆绳的长度可以5厘米一调整,从而节省时间。

【分析】摆的摆动快慢与摆绳的长度有关。同一个摆,摆绳越长摆动越慢,摆绳越短摆动越快。摆的摆动快慢与摆长有关,与摆锤和摆幅无关。摆在摆动时,摆出去,再回来,叫摆动一次。

38.通过阅读题目可知,在这个项目中,我们最主要的任务是制作一分钟摆动60次的钟摆。

39.要完成这个项目,小科准备的材料除了如图所示的铁架台、横杆、细绳、夹子外,还缺少螺母、秒表,其中螺母做摆锤,秒表测试时间。

40.摆在摆动时,摆出去,再回来,叫摆动一次。图中记录钟摆摆动一次的正确方法是①②③②①。

41.从表中可知,小科改变的条件是细线长度,每次都缩短5厘米。

42.根据如表推测,25厘米的摆15秒摆动14次,则一分钟摆动56次;20厘米的摆15秒摆动16次,一分钟摆动64次。要想制作一个每分钟摆动60次的摆,细线长度约为20~25厘米。

43.在“摆的研究”中,小科要采集很多数据,但是有的同学会发现采集的数据经常存在细微的差异,为了提高测量数据的准确性,通常采用的方法是多次测量,减小实验误差。

44.在自制一分钟摆60次的钟摆过程中,我们进行上述不断调试的依据是摆绳长短影响摆动的快慢,同一个摆,摆绳越长摆动越慢,摆绳越短摆动越快。

45.在自制一分钟摆60次的钟摆过程中,在测试阶段,根据摆的等时性,我们可以测摆15秒中是否摆动了15次,不需要测60秒。同时摆绳的长度可以5厘米一调整,从而节省时间。

46.喷射距离 47.C 48.B 49.C 50. C 同时

【分析】滴漏水滴的快慢与杯底孔的大小有关,孔越大,滴得越快;还与杯中的水位有关系,水位越高,滴得越快。滴水速度到底与水位有关还是与水量有关,采用对比实验的方法,对比实验只有一个条件是不同的,其它条件是相同的。

46.通过观察带孔的塑料瓶喷射距离,判断流水的速度,喷射距离越远,水的流速越快;喷射距离越近,水的流速越慢。

47.通过实验分析可以知道水位高,喷射距离远;水位低,喷射距离近。所以使用一个塑料瓶,改变水位高度后发现水位高喷射距离远。

48.探究滴水速度与水量是否有关,采用的是对比实验,对比实验只有一个条件不同,其它条件相同,需要改变的条件水量水孔的大小。

49.探究实验数据发现,实验数据只有滴水速度与水位有关,没有与水量有关的数据,无法判断与水量是否有关系。C符合题意。

50.每组数据都不完全相同,但比较接近,其原因可能是无法避免的误差,不需重做,并且要同时向漏斗里倒水。

51.A 52.C 53.C 54.D 55.摆的摆动快慢与摆锤无关,与摆长有关,摆长越长摆动越慢,摆长越短摆动越快。

【分析】实验证明摆摆动快慢与摆锤重量、摆动幅度无关,与摆长有关。摆长越长摆动越慢,摆长越短摆动越快。

51.摆在自由摆动过程中,受到连接处摩擦力、空气阻力的影响,摆动的幅度会越来越小。

52.摆具有等时性,摆在自由摆动时,摆动幅度越来越小,但是来回摆动一次的时间保持不变。

53.如果在细绳上挂2个螺帽,细绳长度不变。那么这个摆在15秒钟内摆动20次左右,说明摆锤重量不影响摆动快慢。

54.分析实验记录表,发现随着上面一行长度的减小,摆动次数增多,空白处应该填写摆绳长度。

55.根据上面的实验数据表,我们可以得出的实验结论是:摆的摆动快慢与摆锤无关,与摆长有关,摆长越长摆动越慢,摆长越短摆动越快。

56. 越快 亮亮 57.B 58.A

【分析】人体对刺激产生反应,可以使我们积极应对环境变化,保护自己、避免伤害,是我们保护自身安全的重要保障。

56.抓尺子的次数相同时,总得分越高,说明反应越快。从表中数据可知,亮亮的反应更快。

57.在玩“抓尺子”的游戏时,需要用眼睛看,用手抓,没有用到鼻子。

58.经常玩“抓尺子”游戏,可以使我们的反应变快。

59. 心脏 血管 收缩 流出 舒张 流入

【详解】我们用洗耳球来体验心脏的工作。实验中:洗耳球相当于人体的心脏,塑料软管相当于人体的血管,水槽里的水相当于人体的血液。当心脏收缩时,心脏里的血液会被压出心脏,运输到身体各个部分。当心脏舒张时,身体各个部分的血液会回到心脏。挤压洗耳球时相当于心脏是收缩的,并且看到水被流出心脏;松开洗耳球时相当于心脏是舒张的,同时看到水被流入心脏。运动时心跳加快,每分钟从心脏输出的血液会更多。

60. 要套紧,尽量减少空隙 气球皮要绷紧 61.B 62. 气球皮 耳 传入神经 神经中枢

【分析】心率是指心脏每分钟跳动的次数,心脏在一定时间内跳动的次数,也就是在一定时间内,心脏跳动快慢的意思。医生常常用听诊器来听我们的心跳。

60.医生常常用听诊器来听我们的心跳,我们在自制听诊器时,需要注意:橡胶管套住漏斗嘴时,要套紧,尽量减少空隙;气球皮包裹漏斗时,气球皮要绷紧。

61.心脏是脊椎动物身体中最重要的器官之一,主要功能是为血液流动提供动力,把血液运行至身体各个部分。人类的心脏位于胸腔中部偏左下方,体积约相当于一个拳头大小,重量约250克,所以用自制的听诊器应该紧贴胸部的中偏左;

62.声音是由物体振动而产生的,声音的传播需要介质,声音可以在固体、液体、气体中传播。在这个实验中,我们是怎样听到心跳声的?心脏跳动的声音引起听诊器上气球皮的振动,并引起漏斗和橡胶管内空气的振动,振动的空气到达我们的耳,它将振动转化为信号,通过传入神经传到神经中枢,我们就听到了心跳声。

63. 更多的氧气 更多的血液 甲 64.C 65.B 66. 气体交换 氧气 二氧化碳 67.A

【分析】人体需要的氧气由肺吸入后进入血液,再由心脏通过血管送到身体的各个部分,同时收集二氧化碳等废物,再排出体外。伴随身体运动量的增加,人需要更多的血液。所以心跳逐渐加快,以便输出更多的血液。

63.伴随身体运动量的增加,人需要更多的血液。所以心跳逐渐加快,以便输出更多的血液。三位同学中最爱运动的同学可能是甲,因为活动后心跳最低;

64.心跳是心脏每分钟跳动的次数,我们可以借助听诊器、摸脉搏的方法来测量心跳,看胸部的起伏测量不出心跳。

65.选项A心脏每次跳动后都会有短暂的休息,正确;

选项B心脏每时每刻都在不停地跳动,从不休息,错误;心脏每次跳动后都会有短暂的休息;

选项C合理的休息与良好的睡眠,会让心脏更好地工作,正确。

66.人类时刻在进行呼吸作用,本质就是气体交换,吸进去氧气,呼出来二氧化碳气体。人体需要的氧气由肺吸入后进入血液。

67.选项A加强体育锻炼,正确;

选项B经常不吃晚饭,错误;这样会伤害身体;

选项C多吃甜食保护消化器官,错误;这样会影响身体健康。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录