2014年中考语文总复习专题四:文言文梳理——七年级上册

文档属性

| 名称 | 2014年中考语文总复习专题四:文言文梳理——七年级上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 289.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-01-11 19:38:56 | ||

图片预览

文档简介

课件74张PPT。2014年中考语文总复习

专题四文言文梳理——七年级上册二 文言文梳理——七年级上册 ┃知识梳理及归类迁移 ┃ 韩非(约前280—前233),战国末期著名的思想家、哲学家、散文家,法家的主要代表人物,著有《韩非子》。[作家作品] 《郑人买履》以简洁生动的语言叙述了一个郑国人去集市买鞋的故事,讽刺了世上很多人不顾实际情况,只相信教条的做法。

《刻舟求剑》这则寓言故事,用来讽刺那些办事拘泥固执,不知变通的人。[主题概括](一)古代寓言二则

郑人买履二 文言文梳理——七年级上册 通假字:汉字的通用和假借的简称。所谓通假,就是两个字通用,这个字借用为那个字,它们的读音相同或相近,并没有意义上的联系,所以又称同音通假或同音假借。

通假字的种类:

1.“声旁字”代替“形声字”。例:而置之其坐。(坐—座)

2.“形声字”代替“声旁字”。例:使臣奉璧,拜送书于庭。(《史记·廉颇蔺相如列传》)(庭—廷)

3.同声旁的字互相代替。例:无陇断焉。(《愚公移山》)(陇—垄)

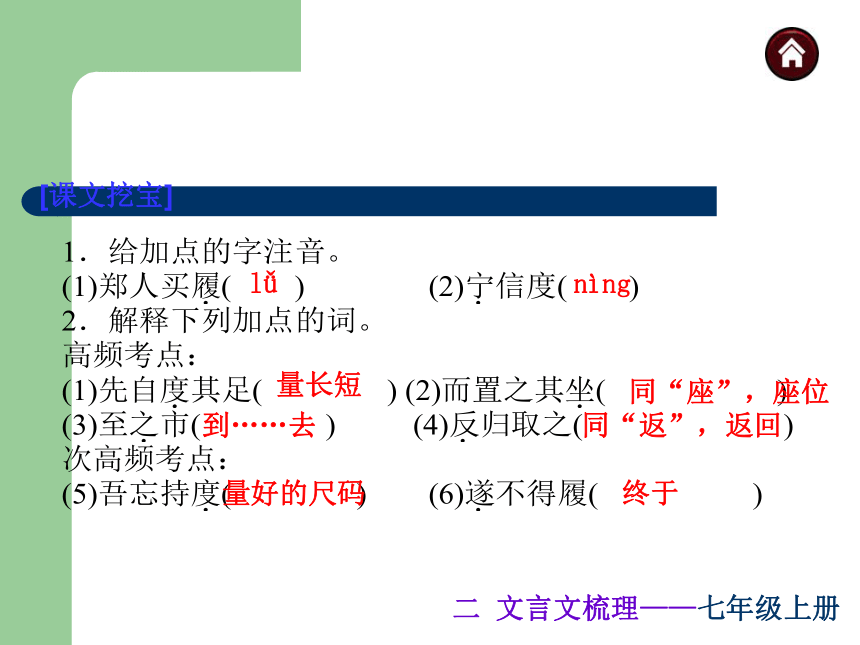

4.音同或音近的字相互代替。例:甚矣,汝之不惠。(《愚公移山》)(惠—慧), [文言知识]二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝]lǚnìng量长短同“座”,座位到……去同“返”,返回 量好的尺码终于二 文言文梳理——七年级上册 3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)先自度其足,而置之其坐。

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)人曰:“何不试之以足?”

______________________________________________________

______________________________________________________

4.《郑人买履》讽刺了什么样的人?

______________________________________________________

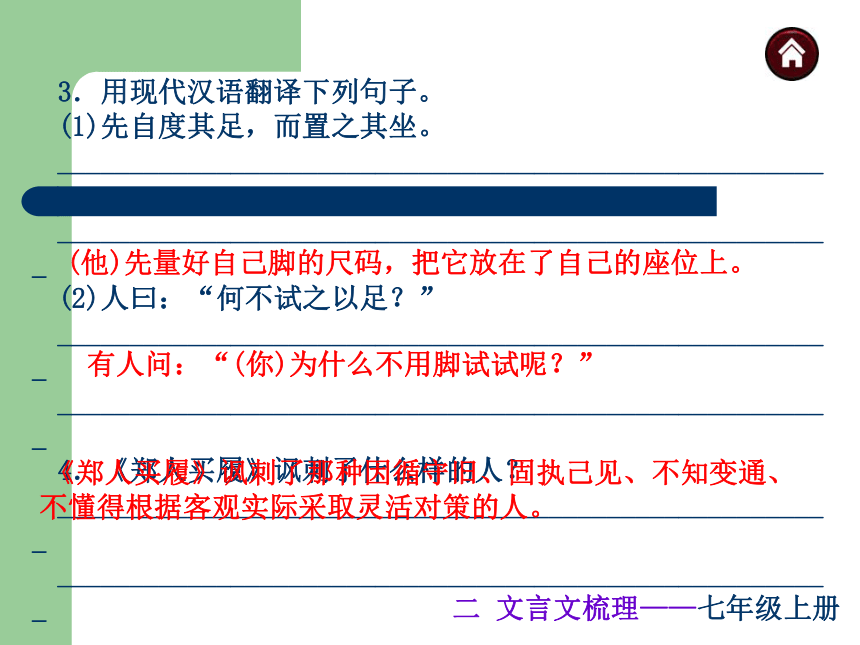

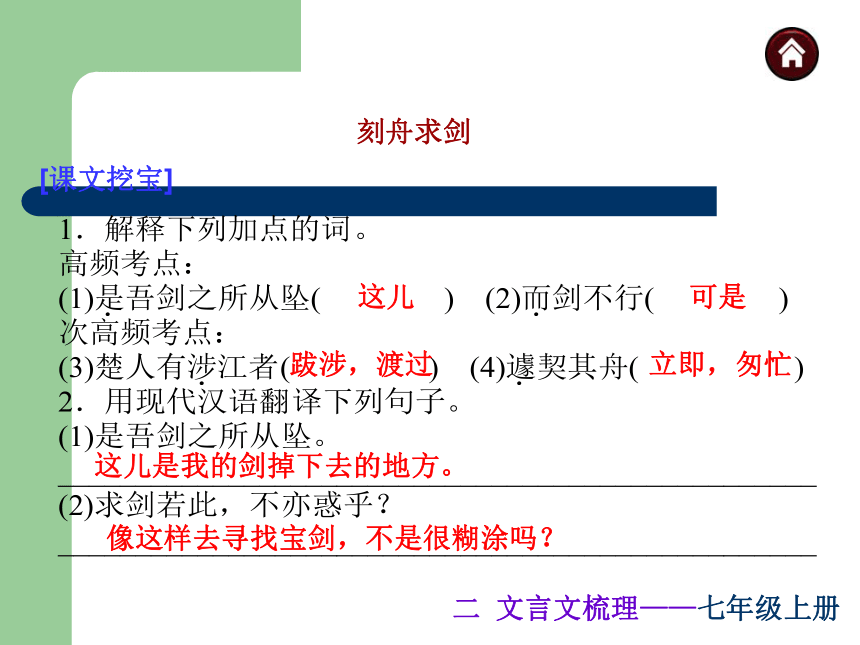

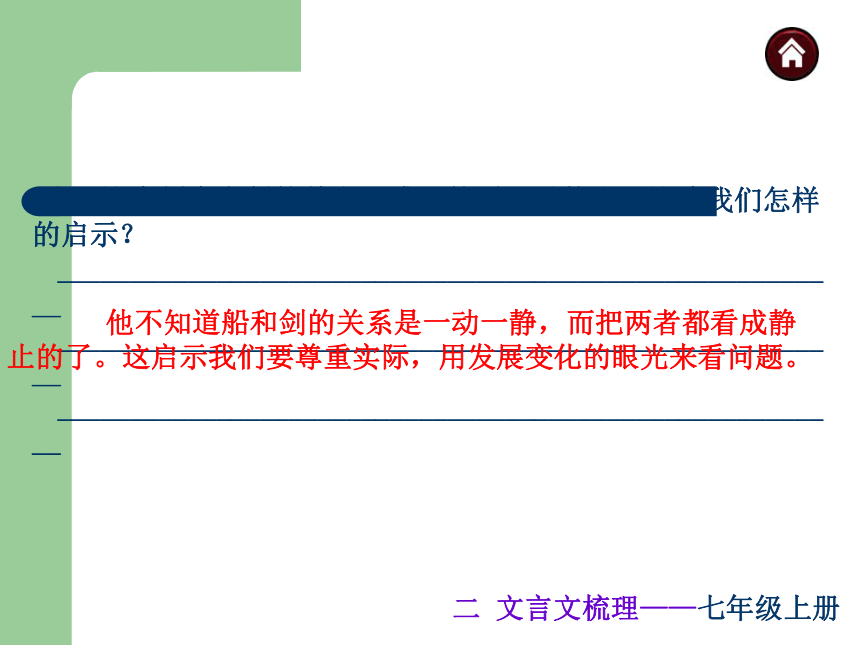

______________________________________________________有人问:“(你)为什么不用脚试试呢?”(他)先量好自己脚的尺码,把它放在了自己的座位上。 《郑人买履》讽刺了那种因循守旧、固执己见、不知变通、不懂得根据客观实际采取灵活对策的人。二 文言文梳理——七年级上册 刻舟求剑[课文挖宝]像这样去寻找宝剑,不是很糊涂吗?这儿可是跋涉,渡过立即,匆忙这儿是我的剑掉下去的地方。3.这个刻舟求剑的楚人“惑”的原因是什么?这给我们怎样的启示?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________二 文言文梳理——七年级上册 他不知道船和剑的关系是一动一静,而把两者都看成静止的了。这启示我们要尊重实际,用发展变化的眼光来看问题。二 文言文梳理——七年级上册 [甲] 《郑人买履》

[乙] 郑人有逃暑①于孤林②之下者,日流影移,而徙衽③以从阴。及至暮,反席于树下。及月流影移,复徙衽以从阴,而患露之濡④于身。其阴逾⑤去,而其身愈湿,是巧于用昼而拙于用夕矣。 (选自《太平御览》)

[注] ①逃暑:避暑,乘凉。②孤林:独立的一棵树。③衽:卧席。④濡(rú):沾湿。⑤逾:同“愈”,更加。

4.这两则寓言内容虽不同,但讽刺了同一种人,请试作分析。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________[能力提升] 这两则寓言故事讽刺的都是那种因循守旧、固执己见、不知变通、不懂得根据客观实际采取灵活对策的蠢人。(意对即可)二 文言文梳理——七年级上册 [参考译文] 郑国有个在一棵独立的树下乘凉的人,太阳在空中移动,树影也在地上移动,他也随着树荫挪动自己的卧席。到了黄昏,他又把卧席放到大树底下。月亮在空中移动,树影也在地上移动,他又随着树荫挪动自己的卧席,而苦于露水沾湿了全身。树影越移越远了,他的身上也越沾越湿了,这个方法在白天乘凉很巧妙,但晚上用就相当笨拙了。二 文言文梳理——七年级上册 沈复(1763—?),字三白,号梅逸,苏州人,清代文学家。代表作《浮生六记》。[作家作品] 《幼时记趣》通过对童年生活中物外之趣的描述,充分表现了少年儿童神奇的联想和稚气烂漫的情趣。[主题概括](二)幼时记趣二 文言文梳理——七年级上册 异读字

文言文异读字有三种情况:破音异读、通假异读和古音异读。

破音异读,又叫“读破”。它是采用改变汉字通常读音的方法来表示该字词性和意义的改变。如:天雨墙坏。(《智子疑邻》)句中没有谓语动词,因此“雨”转化为动词。所以,在习惯上把它读作yù,以表示和作名词的“雨”(yǔ)的区别。

所谓通假异读,是指在通假现象中,通假字要按本字的读音去读。如:“项为之强”的“强”是“僵”的通假字,因此,就应该读成它的本字“僵”(jiāng)音了。

所谓古音异读,是指古代的一些专有名词,如人名、地名、官名、民族称呼、器物名、姓氏等,因其专有,就有了固定性,从而保留古音。如:“可汗问所欲”中“可汗”是对我国古代北方部族首领的称呼,应读为kèhán,而不能读为kěhàn。[文言知识]二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝]lìpáng眼力同“僵”,僵硬慢慢地 名词活用为动词,用鞭子抽打副词,正或正在喜悦的样子花纹比二 文言文梳理——七年级上册 3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)常蹲其身,使与台齐。

_______________________________________________________

(2)昂首观之,项为之强。

_______________________________________________________

4.课文写了许多有趣的事情,请依次概括三件写在下面的横线上。

(1)____________________________________________________

(2)____________________________________________________

(3)____________________________________________________抬头看着“群鹤舞空”的景象,连脖子也变得僵硬了。经常蹲下身子,使身子跟台子一般高。鞭打蛤蟆。观蚊成鹤,群鹤舞空,鹤唳云端。神游山林。二 文言文梳理——七年级上册 5.说说作者幼时为什么“时有物外之趣”? 文中所叙“物外之趣”反映了作者什么样的童心、童趣?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ “时有物外之趣”的原因:①他有很好的眼力,能“张目对日”;②有良好的观察习惯;③能大胆联想和想象。“物外之趣”反映了作者惩罚强暴、同情弱小的童心,观小为大、想象奇特的童趣。(意对即可)二 文言文梳理——七年级上册 [能力提升]二 文言文梳理——七年级上册 [解析] A项“为”表示被动,被;B项“为”译为“作为”;C项“为”可译为“以为”“认为”;D项“为”可译为“因为”。眼力(鹤、鸿雁等) 高亢地鸣叫 就罢了A二 文言文梳理——七年级上册 甲文“趣”在:①观蚊如鹤;②神游山林;③鞭打蛤蟆。乙文“趣”在:①雪夜聆听竹林里传来的清脆的敲击声;②坐在昏暗的小屋感受炉火的温暖;③悠闲自得地读书。二 文言文梳理——七年级上册 [参考译文] 晚上下起了大雪。当时正想要坐船到沙市,竟然被下雪所阻挡。然而大雪敲击竹子,发出铮铮的声音,暗暗的窗子与红红的烛火,随意阅读几卷书,也是很有趣的。感叹自己每次有想去的地方,总是不行,然而是行是止,任它吧。鲁直所说“没有一处不可以寄一梦”就是这个道理。二 文言文梳理——七年级上册 [作家作品] 郦道元(约470—527),字善长,范阳涿县(今河北涿州市)人,地理学家、散文家,著有《水经注》四十卷。《水经》是魏晋时人所著的一部记载全国水道的地理书。郦道元博采汉魏以来的文献碑刻,考证经文正误,叙述了一千多条水道的源流经历、山川名胜,引用书籍多至四百三十七种,极大地丰富了原书。《水经注》虽属于地理著作,但描写委婉曲折,文字峻洁明丽,文学上也有较高成就。(三)三 峡二 文言文梳理——七年级上册 [主题概括] 文章通过对三峡形势和四季景色的描绘,显示了祖国河山的雄伟壮丽,表现了作者深爱祖国河山之情,同时抒发了对渔民艰险、痛苦生活的悲悯。二 文言文梳理——七年级上册 古今异义词主要有以下几种:

1.词义扩大。如:“江”“河”在古代是专指长江、黄河,今指所有的江流河水。

2.词义缩小。如:“国”在古代指“国都或京城”,今义只指“国家”。

3.词义转移。如:“走”古义是“跑,逃跑”,现在是“步行”的意思。

4.感彩的变化。如:“能谤讥于市朝”中的“谤”在古代汉语中是指“指责别人的过错”,属中性词;今义是“诽谤”,有“中伤”的意思,是贬义词。 [古今异义词]二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝] sùtuānjiànzhǔ的确,实在停止,消失奔驰的快马连续不断同“缺中断逆流而上急流的水二 文言文梳理——七年级上册 [解析] A项,“自”的意思分别为“介词,从”“连词,如果”。B项,“三”分别是“数词,表确数”“数词,表概数”。C项,“或”的意思分别为“连词,或者”“副词,有时”。D项,“故”的意思均为“所以”。D二 文言文梳理——七年级上册 4.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)虽乘奔御风,不以疾也。

_______________________________________________________

(2)空谷传响,哀转久绝。

_______________________________________________________空荡的山谷里传来回声,悲哀婉转,很长才消失。即使骑着奔驰的快马,驾着风,也不如它快。5.根据课文内容填空。

(1)文中用“____________________________”描绘了山形的挺拔险峻;用“______________________________”写尽了夏水的凶险;用“林寒涧肃,常有高猿长啸”写尽了深秋的__________________。(最后一处用自己的语言概括)

(2)“清荣峻茂”四字状四物:以“清”状________,以“峻”状________,以“荣”状________,以“茂”状________。

6. 文章描写出了“三峡”哪些方面的特点?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

二 文言文梳理——七年级上册 重岩叠嶂,隐天蔽日夏水襄陵,沿溯阻绝凄婉幽美水山树草 从山水两方面描写三峡的自然景观。写山突出了连绵不断、遮天蔽日的特点。写水则通过不同季节的变化来表现,夏——水急,春冬——水清景秀,秋——水枯气寒,猿鸣凄凉。(能抓住三峡山水的特点来谈,意思对即可)二 文言文梳理——七年级上册 [能力提升] 7.本文结尾引用了渔歌,《岳阳楼记》中也写道:“渔歌互答,此乐何极!”请分别说说两文中渔歌的作用。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

8.本文中的“有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”与《与朱元思书》中的“急湍甚箭,猛浪若奔”都是写水流之急,有异曲同工之妙,但写法不同,你能说说它们在写法上有什么不同吗?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

渔歌在本文中渲染了肃杀、凄清的气氛;在《岳阳楼记》中烘托出喜悦的心情。 前一句从时间和距离的角度,并用夸张的修辞方法,极力突出水流之急,给读者留下深刻的印象;后一句用比喻的修辞方法,描写水流湍急、波涛汹涌的特征,形象生动,给读者以亲见之感。 二 文言文梳理——七年级上册 (四)《梦溪笔谈》二则

以虫治虫[作家作品] 沈括(1031—1095),字存中,浙江钱塘(今浙江杭州)人,北宋科学家、政治家。《梦溪笔谈》包括《笔谈》《补笔谈》《续笔谈》三部分,记录了我国古代劳动人民的发明创造以及宋代的农民起义,保存了许多珍贵的历史资料,被英国学者李约瑟誉为“中国科学史上的里程碑”,沈括还称誉为“中国整部科学史中最卓越的人物”。二 文言文梳理——七年级上册 [主题概括] 《以虫治虫》记叙了宋神宗元丰年间庆州地区秋田中“傍不肯”消灭“子方虫”,从而使农作物获得大丰收的事例,说明开展生物防治,利用某些作物害虫的天敌消灭虫害,是促进农业增产的一项有效措施。

《梵天寺木塔》记述了北宋著名建筑师喻皓用“布板”“实钉”来加强结构整体性以解决木塔稳定问题的生动事例,说明早在1 000多年前,我国在建筑理论和技术方面已达到相当高的水平。 二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝]地方,地区遮盖全,都用十天以后子方虫全都被消灭了,这年因此大获丰收傍不肯子方虫二 文言文梳理——七年级上册 4.现代科学技术飞速发展,在防治病虫害方面有很多办法,我们还需要生物防治吗?请谈谈你的看法。

_____________________________________________________

________________________________________________________________________[能力提升]梵天寺木塔[课文挖宝] 需要,因为生物防治既可以降低农业生产成本,促进农业增产,又不污染环境,绿色环保,能够保证农业可持续发展。yímí 二 文言文梳理——七年级上册 嫌,担心走,踩踏赠给于是遵照因为二 文言文梳理——七年级上册 3.翻译下列句子。

人皆伏其精练。

_______________________________________________________

4.简答题。

(1)“皓笑曰”中的“笑”表现了喻皓当时怎样的心态?

_______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

(2)《梵天寺木塔》用了怎样的写法来突出喻皓建筑技术的高超?

_______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 喻皓的“笑”,一方面透露出他对匠师无能的嘲笑,另一方面也透露出他对解决“塔动”这个问题胸有成竹,举重若轻。人们都佩服喻皓(技艺)的精熟。 以匠师的“无可奈何”来反衬喻皓技术之高;又用侧面描写来烘托,如工匠费尽心机思索如何才能解决塔动的问题,又如篇末“人皆伏其精练”。 二 文言文梳理——七年级上册 [能力提升]只同“服”,佩服二 文言文梳理——七年级上册 这样的镜子虽小仍可获得人脸全像。活字印刷术、指南针等。二 文言文梳理——七年级上册

古人制造镜子的时候,大镜子铸成平的,小镜子铸成凸的,镜面凹的照出人脸的像要大些,镜面凸的照出人脸的像要小些。用小镜看不到人脸的全像,所以做得稍微凸些,以使脸像变小,这样的镜子虽小仍可获得人脸全像。古人做工巧妙,后人造不出来。[参考译文]二 文言文梳理——七年级上册 (五)《论语》八则 孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,是我国古代伟大的思想家、教育家,儒家学派的创始人。

《论语》是儒家经典之一,是孔子的学生及再传弟子编纂的记录孔子及其弟子言行的书。它与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。

[作家作品] 语录体:常用于门人弟子记录导师的言行,有时也用于佛门的传教记录。因其偏重于只言片语的记录,不重文采,不讲篇章结构,不讲段、篇及时间或内容上的必然联系,故称之为语录体。[文体常识]二 文言文梳理——七年级上册 温故知新 复习已经学过的知识,可以获得新的理解和认识。

三人行,必有我师 指到处有老师,应虚心向他人学习,取长补短。

不耻下问 不以向不如自己的人请教为耻辱,形容虚心学习。

学而不厌 努力学习而不感到满足,形容勤奋好学。

诲人不倦 耐心教人,不知疲倦。

择善而从 选择好的而依从,指善于学习他人的长处。

举一反三 指举出一件事,就可以触类旁通,类推出许多同类的事理来。 [成语积累]二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝] yùndàifěiyú同“悦”,愉快,高兴 同“汝”,你同“智”,智慧二 文言文梳理——七年级上册 满足记以……为耻类推//// 5.用现代汉语翻译下列句子。

(1)学而不思则罔;思而不学则殆。

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。

_____________________________________________________

______________________________________________________二 文言文梳理——七年级上册 多个人一起走路,其中必定有我的老师。我要选取他们的优点来学习,看到自己有他们那些短处就加以改正。 只学习而不思考,就会迷惑而无所得;只思考而不学习,就会精神疲倦而无所得。

6.结合具体语境,用课文中的句子填空。

(1)学无常师,人应随时随地注意向他人学习,孔子关于这方面的名句是:________________,________________。

(2)在学习过程中,我们要认清“学习”与“思考”的关系,正如孔子所说的:______________________;____________________________。二 文言文梳理——七年级上册 三人行必有我师焉学而不思则罔思而不学则殆二 文言文梳理——七年级上册 [能力提升]挂在腰间同“智”,智慧 8.用现代汉语翻译下列句子。

(1)温故而知新,可以为师矣。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(2)余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

9.甲文是典型的______________体,表述了孔子的为学之道;乙文主要采用了__________的表现手法,突出“余之勤且艰”的求学经历。

10.分别从甲、乙两文中找出表述学习态度的句子,并抄写在下面。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

二 文言文梳理——七年级上册 甲文:知之为知之,不知为不知。乙文:以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。 复习旧的知识时,又领悟到新的东西,可以凭(这一点)当老师了。 我却穿着破旧的衣服,生活在他们当中,一点也不羡慕他们。语录对比二 文言文梳理——七年级上册 (六)狼[作家作品] 蒲松龄(1640—1715),字留仙,又字剑臣,别号柳泉居士,世称聊斋先生,山东淄川(今淄博市)人。清初著名文学家。

《聊斋志异》是蒲松龄的代表作,也是他文学创作的最高成就。“聊斋”是他的书屋名称,“志”是记述的意思, “异”指奇异的传闻。

二 文言文梳理——七年级上册 本文讲述了一个屠户途中遇狼,经过惧狼、御狼、最后杀狼的故事,说明了狼再狡猾也斗不过人,告诫人们对待像狼一样的恶势力应丢掉幻想,敢于斗争,善于斗争,最后取得胜利。[主题概括] 本篇语言十分精练、传神,富有表现力。如“缀行甚远”“并驱如故”“眈眈相向”等词语,生动地刻画出狼贪婪、凶狠的形态,“径去”“目似瞑,意暇甚”“意将隧入”等词语,形象地写出狼的狡诈本性。结尾一段,议论深刻有力。蒲松龄真不愧是驾驭语言的巨匠。[写作特点]二 文言文梳理——七年级上册 [词类活用]1.请选出下列各句中含有通假字的一项( )

A.一狼得骨止,一狼仍从 B.屠乃奔倚其下,弛担持刀

C.担中肉尽,止有剩骨 D.狼不敢前,眈眈相向二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝][解析] “止”同“只”,只有,仅有。C二 文言文梳理——七年级上册 名词作状语,像狗似的名词用作动词,打洞名词作状语,从暗道、从隧道神情、态度二 文言文梳理——七年级上册 大腿屁股多少数学中的术语“几何学”。//二 文言文梳理——七年级上册 5.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

________________________________________________________

(2)禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

________________________________________________________

6.请根据题意用文中的原话填空。

“少时,一狼径去”的目的是__________________;“屠乃奔倚其下”是因为____________;一狼“目似瞑,意暇甚”的目的是____________。骨头已经扔完了,但是两只狼像原来一样一起追赶屠夫。禽兽的欺骗手段能有多少呢?只给人们增加笑料罢了。意将隧入以攻其后也恐前后受其敌盖以诱敌二 文言文梳理——七年级上册 7.狼很狡猾,可终于自取灭亡,这是为什么?这个故事给了你哪些启示?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 人有狼没有的智慧、勇气和力量。对待像狼一样阴险狡诈的恶势力,不能存有幻想、妥协退让,要敢于斗争、善于斗争,这样才能取得胜利。二 文言文梳理——七年级上册 [能力提升]二 文言文梳理——七年级上册 闭眼咬确实、的确留下、招致 写出了狼阴险、狡猾、奸诈的特征。甲文主要讥讽嘲笑狼的狡猾;乙文主要揭露狼野心不改的本质。二 文言文梳理——七年级上册 有个有钱人家偶然得到两只小狼,将它们和看家的狗混在一起圈养,小狼和狗也相安(无事)。(两只狼)渐渐长大了,也很驯服,(主人)竟然忘了它们是狼。一天白天,主人躺在客厅里睡觉,听到群狗呜呜地发出发怒的叫声,惊醒起来四周看看,没有一个人。再次就枕,准备睡觉,狗又像先前一样(吼叫)。(他)便假睡来等着(观察情况),便发现两只狼看他没有醒,要咬他的喉咙,狗阻止它们,不让它们上前。(那个人)就杀(狼)取它们的皮。“狼子野心,确实没有诬蔑它们啊!”凶恶的本性只不过是被深深地隐藏罢了。表面上装作很亲热,但背地里心怀不轨,更不是只有野心罢了。禽兽并不值得说什么,这个人为什么要收养这两条狼给自己留下祸患呢?[参考译文]二 文言文梳理——七年级上册 ┃自主训练及能力提升┃一、积累与运用1.默写古诗文名句。

(1)乡书何处达,________________。

(王湾《次北固山下》)

(2)自古逢秋悲寂寥,________________。

(刘禹锡《秋词》)

(3)东风不与周郎便,____________________。

(杜牧《赤壁》)

(4)________________,随风直到夜郎西。

(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)归雁洛阳边 我言秋日胜春朝铜雀春深锁二乔我寄愁心与明月二 文言文梳理——七年级上册 (5)________________,路转溪桥忽见。

(辛弃疾《西江月》)

(6)盈盈一水间,________________。

(《迢迢牵牛星》)

(7)______________,______________;壁立千仞,无欲则刚。

(《林则徐书两广总督府对联》)

(8)不愤不启,不悱不发。________________,则不复也。

(《〈论语〉八则》)旧时茅店社林边脉脉不得语海纳百川 有容乃大 举一隅不以三隅反二 文言文梳理——七年级上册 (9)故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,________________!”

(郦道元《三峡》)

(10)《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中将月亮人格化来寄托离愁的句子是: ________________,____________________。

(11)苏轼在《水调歌头》中表达自己与亲人共赏人间美景的心愿,并体现他积极乐观的人生态度的句子是:____________________,__________________。猿鸣三声泪沾裳我寄愁心与明月 随风直到夜郎西但愿人长久 千里共婵娟二 文言文梳理——七年级上册 二、阅读与欣赏二 文言文梳理——七年级上册 2.对韩愈的《早春呈水部张十八员外》这首诗理解不恰当的一项是( )

A.首句用“如酥”为喻,写出小雨滋润大地,小草萌动生机的美景,让人感到春雨的可贵。

B.次句用近景与远景的映衬,写出小草刚发芽,近看稀稀朗朗、若有若无,而远看绿芽连成一片,草色因雨而绿的特有春景。

C.后两句诗由写景转为议论,把早春的淡远草色与晚春的烟柳满皇都作对比,突出晚春满城烟柳景色的迷人可爱。

D.这首小诗刻画细腻,造句优美,构思新颖,给人一种早春时节湿润、舒适和清新之美感,表达了作者对早春的热爱和赞美之情。C二 文言文梳理——七年级上册 (二)阅读下文,回答问题。

幼时记趣

余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫。见藐小微物,必细察其纹理。故时有物外之趣。

夏蚊成雷,私拟作群鹤舞空。心之所向,则或千或百果然鹤也。昂首观之,项为之强。又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使其冲烟飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,怡然称快。

于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,常蹲其身,使与台齐,定目细视。以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为邱,凹者为壑,神游其中,怡然自得。

一日,见二虫斗草间,观之正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞蛤蟆也。舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然惊恐;神定,捉蛤蟆,鞭数十,驱之别院。二 文言文梳理——七年级上册 眼力 私下,这里是“自己”的意思同“丘”,土山用鞭子打二 文言文梳理——七年级上册 [解析] A项,“之”的意思分别为“动词,到……去”“代词,它,指代‘群鹤舞空’”;B项,“于”分别释为“介词,到”“介词,在”;C项,“以”均为“介词,用”;D项,“为”分别释为“因为”“被”。C二 文言文梳理——七年级上册 5.用现代汉语翻译下面句子。

心之所向,则或千或百果然鹤也。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

6.文章题为“幼时记趣”,这“趣”体现在哪里?请从文中找出一处并作简析。

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 心中想象的是鹤,那么呈现在眼前的或者成千、或者上百飞舞着的蚊子便果真(觉得它们)是鹤了。 趣一:观蚊如鹤;趣二:神游山林;趣三:鞭打蛤蟆。简析略。二 文言文梳理——七年级上册 7.一位哲人说:“童年的趣,是梦中的真。”请结合本文说说看似琐碎的事物在“我”的眼里为什么会变得趣味盎然。

______________________________________________________

______________________________________________________ ①童年的“我”对新鲜事物充满了好奇心。②“我”善于观察和发现,具有丰富的联想和想象力。 二 文言文梳理——七年级上册 (三)阅读下文,回答问题。

[甲] 钱氏据两浙时,于杭州梵天寺建一木塔,方两三级,钱帅登之,患其塔动。匠师云:“未布瓦,上轻,故如此。”乃以瓦布之,而动如初。无可奈何,密使其妻见喻皓之妻,贻以金钗,问塔动之因。皓笑曰:“此易耳,但逐层布板讫,便实钉之,则不动矣。”匠师如其言,塔遂定。盖钉板上下弥束,六幕相联如胠箧,人履其板,六幕相持,自不能动。人皆伏其精练。

(沈括《梵天寺木塔》)

[乙] 解州盐泽,方百二十里。久雨,四山之水悉注其中,未尝溢;大旱未尝涸。卤色正赤,在版泉之下,俚俗谓之“蚩尤血”。唯中间有一泉,乃是甘泉,得此水然后可以聚。

(沈括《解州盐池》)二 文言文梳理——七年级上册 D 二 文言文梳理——七年级上册 9.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.人皆伏其精练

B.诲女知之乎

C.能张目对日,明察秋毫

D.两岸连山,略无阙处 10.《梵天寺木塔》写人着墨不多,却很生动。“密使其妻”写出匠师怎样的心态?一个“笑”字透露出喻皓什么样的心理活动?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________C [解析] A项,“伏”同“服”,佩服;B项,“女”同“汝”,你;D项,“阙”同“缺”,中断。 “密使其妻”写出了匠师的难堪和良苦用心。喻皓的“笑”一方面透露出他对匠师无能的嘲笑,另一方面表现出他对解决“塔动”胸有成竹。二 文言文梳理——七年级上册 11.甲文着重表现了喻皓在建筑方面的高超技艺,请简要分析文中主要运用的写作手法。

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

12.用现代汉语翻译甲、乙两文中的画线句子。

(1)此易耳,但逐层布板讫,便实钉之,则不动矣。

____________________________________________________

____________________________________________________

(2)久雨,四山之水悉注其中,未尝溢。

____________________________________________________

____________________________________________________ 侧面描写。通过对匠师无可奈何及“密使其妻”“贻以金钗,问塔动之因”等的描述,衬托出喻皓在建筑方面的高超技艺。 这非常容易,只要逐层铺好木板,然后用钉子钉牢,就不动了。 长时间下雨后,四周山上的水都流注到池里,但池水从未漫出过。二 文言文梳理——七年级上册 [参考译文] 解州盐池方圆一百二十里。长时间下雨后,四周山上的水都流注到池里,但池水从未漫出过;大旱时,也从未干涸过。卤水是紫红色的,在版泉的下面,当地俗称为“蚩尤血”。唯独中间的一眼泉水却是淡水,有了这水之后,就可以使盐卤结晶出食盐了。二 文言文梳理——七年级上册 (四)阅读下文,回答问题。

王安石待客

王安石在相位,子妇之亲①萧氏子至京师,因谒公,公约之饭。翌日,萧氏子盛服而往,意为公必盛馔。日过午,觉饥甚而不敢去。又久之,方命坐,果蔬②皆不具,其人已心怪之。酒三行③,初供胡饼两枚,次供猪脔④数四,顷即供饭,旁置菜羹而已。萧氏子颇骄纵,不复下箸⑤,惟啖胡饼中间少许,留其四旁。公取自食之,其人愧甚而退。

[注] ①子妇之亲:儿媳妇家的亲戚。②果蔬:泛指菜肴。③酒三行:指喝了几杯酒。④脔:切成块的肉。⑤箸:筷子。二 文言文梳理——七年级上册 拜见离开再,又吃二 文言文梳理——七年级上册 B 二 文言文梳理——七年级上册 15.用现代汉语翻译下面的句子。

果蔬皆不具,其人已心怪之。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

16.用自己的话说说“其人愧甚而退”的原因。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

各种菜肴都没有准备,那人心中已经对此感到奇怪了。(重点字:具、怪)客人看到王安石竟然把自己吃剩下的胡饼吃了。 二 文言文梳理——七年级上册 [参考译文] 王安石担任宰相的时候,儿媳妇家的亲戚萧氏子到京城,于是去拜见王安石,王安石请他一起吃饭。第二天,萧氏子穿着华丽的衣服前往,以为王安石一定会准备好丰盛的食物(来款待他)。过了中午,(萧氏子)觉得十分饥饿,但又不敢离开。又过了很久,王安石才让他就座。各种菜肴都没有准备,萧氏子心里感到很奇怪。喝了几杯酒,才上了两块胡饼,又上了四份切成块的肉,一会儿就上了饭,一旁安置着菜汤。萧氏子很娇纵,不再动筷子,只吃了胡饼中间的一小部分,把四边都留下。王安石拿过来自己吃了,萧氏子十分惭愧地离开了。

专题四文言文梳理——七年级上册二 文言文梳理——七年级上册 ┃知识梳理及归类迁移 ┃ 韩非(约前280—前233),战国末期著名的思想家、哲学家、散文家,法家的主要代表人物,著有《韩非子》。[作家作品] 《郑人买履》以简洁生动的语言叙述了一个郑国人去集市买鞋的故事,讽刺了世上很多人不顾实际情况,只相信教条的做法。

《刻舟求剑》这则寓言故事,用来讽刺那些办事拘泥固执,不知变通的人。[主题概括](一)古代寓言二则

郑人买履二 文言文梳理——七年级上册 通假字:汉字的通用和假借的简称。所谓通假,就是两个字通用,这个字借用为那个字,它们的读音相同或相近,并没有意义上的联系,所以又称同音通假或同音假借。

通假字的种类:

1.“声旁字”代替“形声字”。例:而置之其坐。(坐—座)

2.“形声字”代替“声旁字”。例:使臣奉璧,拜送书于庭。(《史记·廉颇蔺相如列传》)(庭—廷)

3.同声旁的字互相代替。例:无陇断焉。(《愚公移山》)(陇—垄)

4.音同或音近的字相互代替。例:甚矣,汝之不惠。(《愚公移山》)(惠—慧), [文言知识]二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝]lǚnìng量长短同“座”,座位到……去同“返”,返回 量好的尺码终于二 文言文梳理——七年级上册 3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)先自度其足,而置之其坐。

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)人曰:“何不试之以足?”

______________________________________________________

______________________________________________________

4.《郑人买履》讽刺了什么样的人?

______________________________________________________

______________________________________________________有人问:“(你)为什么不用脚试试呢?”(他)先量好自己脚的尺码,把它放在了自己的座位上。 《郑人买履》讽刺了那种因循守旧、固执己见、不知变通、不懂得根据客观实际采取灵活对策的人。二 文言文梳理——七年级上册 刻舟求剑[课文挖宝]像这样去寻找宝剑,不是很糊涂吗?这儿可是跋涉,渡过立即,匆忙这儿是我的剑掉下去的地方。3.这个刻舟求剑的楚人“惑”的原因是什么?这给我们怎样的启示?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________二 文言文梳理——七年级上册 他不知道船和剑的关系是一动一静,而把两者都看成静止的了。这启示我们要尊重实际,用发展变化的眼光来看问题。二 文言文梳理——七年级上册 [甲] 《郑人买履》

[乙] 郑人有逃暑①于孤林②之下者,日流影移,而徙衽③以从阴。及至暮,反席于树下。及月流影移,复徙衽以从阴,而患露之濡④于身。其阴逾⑤去,而其身愈湿,是巧于用昼而拙于用夕矣。 (选自《太平御览》)

[注] ①逃暑:避暑,乘凉。②孤林:独立的一棵树。③衽:卧席。④濡(rú):沾湿。⑤逾:同“愈”,更加。

4.这两则寓言内容虽不同,但讽刺了同一种人,请试作分析。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________[能力提升] 这两则寓言故事讽刺的都是那种因循守旧、固执己见、不知变通、不懂得根据客观实际采取灵活对策的蠢人。(意对即可)二 文言文梳理——七年级上册 [参考译文] 郑国有个在一棵独立的树下乘凉的人,太阳在空中移动,树影也在地上移动,他也随着树荫挪动自己的卧席。到了黄昏,他又把卧席放到大树底下。月亮在空中移动,树影也在地上移动,他又随着树荫挪动自己的卧席,而苦于露水沾湿了全身。树影越移越远了,他的身上也越沾越湿了,这个方法在白天乘凉很巧妙,但晚上用就相当笨拙了。二 文言文梳理——七年级上册 沈复(1763—?),字三白,号梅逸,苏州人,清代文学家。代表作《浮生六记》。[作家作品] 《幼时记趣》通过对童年生活中物外之趣的描述,充分表现了少年儿童神奇的联想和稚气烂漫的情趣。[主题概括](二)幼时记趣二 文言文梳理——七年级上册 异读字

文言文异读字有三种情况:破音异读、通假异读和古音异读。

破音异读,又叫“读破”。它是采用改变汉字通常读音的方法来表示该字词性和意义的改变。如:天雨墙坏。(《智子疑邻》)句中没有谓语动词,因此“雨”转化为动词。所以,在习惯上把它读作yù,以表示和作名词的“雨”(yǔ)的区别。

所谓通假异读,是指在通假现象中,通假字要按本字的读音去读。如:“项为之强”的“强”是“僵”的通假字,因此,就应该读成它的本字“僵”(jiāng)音了。

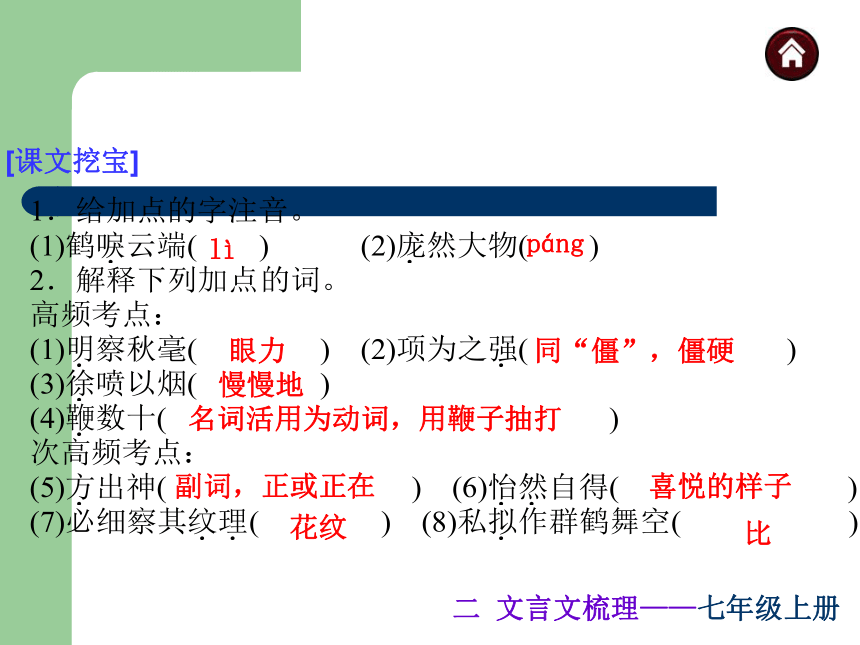

所谓古音异读,是指古代的一些专有名词,如人名、地名、官名、民族称呼、器物名、姓氏等,因其专有,就有了固定性,从而保留古音。如:“可汗问所欲”中“可汗”是对我国古代北方部族首领的称呼,应读为kèhán,而不能读为kěhàn。[文言知识]二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝]lìpáng眼力同“僵”,僵硬慢慢地 名词活用为动词,用鞭子抽打副词,正或正在喜悦的样子花纹比二 文言文梳理——七年级上册 3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)常蹲其身,使与台齐。

_______________________________________________________

(2)昂首观之,项为之强。

_______________________________________________________

4.课文写了许多有趣的事情,请依次概括三件写在下面的横线上。

(1)____________________________________________________

(2)____________________________________________________

(3)____________________________________________________抬头看着“群鹤舞空”的景象,连脖子也变得僵硬了。经常蹲下身子,使身子跟台子一般高。鞭打蛤蟆。观蚊成鹤,群鹤舞空,鹤唳云端。神游山林。二 文言文梳理——七年级上册 5.说说作者幼时为什么“时有物外之趣”? 文中所叙“物外之趣”反映了作者什么样的童心、童趣?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ “时有物外之趣”的原因:①他有很好的眼力,能“张目对日”;②有良好的观察习惯;③能大胆联想和想象。“物外之趣”反映了作者惩罚强暴、同情弱小的童心,观小为大、想象奇特的童趣。(意对即可)二 文言文梳理——七年级上册 [能力提升]二 文言文梳理——七年级上册 [解析] A项“为”表示被动,被;B项“为”译为“作为”;C项“为”可译为“以为”“认为”;D项“为”可译为“因为”。眼力(鹤、鸿雁等) 高亢地鸣叫 就罢了A二 文言文梳理——七年级上册 甲文“趣”在:①观蚊如鹤;②神游山林;③鞭打蛤蟆。乙文“趣”在:①雪夜聆听竹林里传来的清脆的敲击声;②坐在昏暗的小屋感受炉火的温暖;③悠闲自得地读书。二 文言文梳理——七年级上册 [参考译文] 晚上下起了大雪。当时正想要坐船到沙市,竟然被下雪所阻挡。然而大雪敲击竹子,发出铮铮的声音,暗暗的窗子与红红的烛火,随意阅读几卷书,也是很有趣的。感叹自己每次有想去的地方,总是不行,然而是行是止,任它吧。鲁直所说“没有一处不可以寄一梦”就是这个道理。二 文言文梳理——七年级上册 [作家作品] 郦道元(约470—527),字善长,范阳涿县(今河北涿州市)人,地理学家、散文家,著有《水经注》四十卷。《水经》是魏晋时人所著的一部记载全国水道的地理书。郦道元博采汉魏以来的文献碑刻,考证经文正误,叙述了一千多条水道的源流经历、山川名胜,引用书籍多至四百三十七种,极大地丰富了原书。《水经注》虽属于地理著作,但描写委婉曲折,文字峻洁明丽,文学上也有较高成就。(三)三 峡二 文言文梳理——七年级上册 [主题概括] 文章通过对三峡形势和四季景色的描绘,显示了祖国河山的雄伟壮丽,表现了作者深爱祖国河山之情,同时抒发了对渔民艰险、痛苦生活的悲悯。二 文言文梳理——七年级上册 古今异义词主要有以下几种:

1.词义扩大。如:“江”“河”在古代是专指长江、黄河,今指所有的江流河水。

2.词义缩小。如:“国”在古代指“国都或京城”,今义只指“国家”。

3.词义转移。如:“走”古义是“跑,逃跑”,现在是“步行”的意思。

4.感彩的变化。如:“能谤讥于市朝”中的“谤”在古代汉语中是指“指责别人的过错”,属中性词;今义是“诽谤”,有“中伤”的意思,是贬义词。 [古今异义词]二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝] sùtuānjiànzhǔ的确,实在停止,消失奔驰的快马连续不断同“缺中断逆流而上急流的水二 文言文梳理——七年级上册 [解析] A项,“自”的意思分别为“介词,从”“连词,如果”。B项,“三”分别是“数词,表确数”“数词,表概数”。C项,“或”的意思分别为“连词,或者”“副词,有时”。D项,“故”的意思均为“所以”。D二 文言文梳理——七年级上册 4.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)虽乘奔御风,不以疾也。

_______________________________________________________

(2)空谷传响,哀转久绝。

_______________________________________________________空荡的山谷里传来回声,悲哀婉转,很长才消失。即使骑着奔驰的快马,驾着风,也不如它快。5.根据课文内容填空。

(1)文中用“____________________________”描绘了山形的挺拔险峻;用“______________________________”写尽了夏水的凶险;用“林寒涧肃,常有高猿长啸”写尽了深秋的__________________。(最后一处用自己的语言概括)

(2)“清荣峻茂”四字状四物:以“清”状________,以“峻”状________,以“荣”状________,以“茂”状________。

6. 文章描写出了“三峡”哪些方面的特点?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

二 文言文梳理——七年级上册 重岩叠嶂,隐天蔽日夏水襄陵,沿溯阻绝凄婉幽美水山树草 从山水两方面描写三峡的自然景观。写山突出了连绵不断、遮天蔽日的特点。写水则通过不同季节的变化来表现,夏——水急,春冬——水清景秀,秋——水枯气寒,猿鸣凄凉。(能抓住三峡山水的特点来谈,意思对即可)二 文言文梳理——七年级上册 [能力提升] 7.本文结尾引用了渔歌,《岳阳楼记》中也写道:“渔歌互答,此乐何极!”请分别说说两文中渔歌的作用。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

8.本文中的“有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”与《与朱元思书》中的“急湍甚箭,猛浪若奔”都是写水流之急,有异曲同工之妙,但写法不同,你能说说它们在写法上有什么不同吗?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

渔歌在本文中渲染了肃杀、凄清的气氛;在《岳阳楼记》中烘托出喜悦的心情。 前一句从时间和距离的角度,并用夸张的修辞方法,极力突出水流之急,给读者留下深刻的印象;后一句用比喻的修辞方法,描写水流湍急、波涛汹涌的特征,形象生动,给读者以亲见之感。 二 文言文梳理——七年级上册 (四)《梦溪笔谈》二则

以虫治虫[作家作品] 沈括(1031—1095),字存中,浙江钱塘(今浙江杭州)人,北宋科学家、政治家。《梦溪笔谈》包括《笔谈》《补笔谈》《续笔谈》三部分,记录了我国古代劳动人民的发明创造以及宋代的农民起义,保存了许多珍贵的历史资料,被英国学者李约瑟誉为“中国科学史上的里程碑”,沈括还称誉为“中国整部科学史中最卓越的人物”。二 文言文梳理——七年级上册 [主题概括] 《以虫治虫》记叙了宋神宗元丰年间庆州地区秋田中“傍不肯”消灭“子方虫”,从而使农作物获得大丰收的事例,说明开展生物防治,利用某些作物害虫的天敌消灭虫害,是促进农业增产的一项有效措施。

《梵天寺木塔》记述了北宋著名建筑师喻皓用“布板”“实钉”来加强结构整体性以解决木塔稳定问题的生动事例,说明早在1 000多年前,我国在建筑理论和技术方面已达到相当高的水平。 二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝]地方,地区遮盖全,都用十天以后子方虫全都被消灭了,这年因此大获丰收傍不肯子方虫二 文言文梳理——七年级上册 4.现代科学技术飞速发展,在防治病虫害方面有很多办法,我们还需要生物防治吗?请谈谈你的看法。

_____________________________________________________

________________________________________________________________________[能力提升]梵天寺木塔[课文挖宝] 需要,因为生物防治既可以降低农业生产成本,促进农业增产,又不污染环境,绿色环保,能够保证农业可持续发展。yímí 二 文言文梳理——七年级上册 嫌,担心走,踩踏赠给于是遵照因为二 文言文梳理——七年级上册 3.翻译下列句子。

人皆伏其精练。

_______________________________________________________

4.简答题。

(1)“皓笑曰”中的“笑”表现了喻皓当时怎样的心态?

_______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

(2)《梵天寺木塔》用了怎样的写法来突出喻皓建筑技术的高超?

_______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 喻皓的“笑”,一方面透露出他对匠师无能的嘲笑,另一方面也透露出他对解决“塔动”这个问题胸有成竹,举重若轻。人们都佩服喻皓(技艺)的精熟。 以匠师的“无可奈何”来反衬喻皓技术之高;又用侧面描写来烘托,如工匠费尽心机思索如何才能解决塔动的问题,又如篇末“人皆伏其精练”。 二 文言文梳理——七年级上册 [能力提升]只同“服”,佩服二 文言文梳理——七年级上册 这样的镜子虽小仍可获得人脸全像。活字印刷术、指南针等。二 文言文梳理——七年级上册

古人制造镜子的时候,大镜子铸成平的,小镜子铸成凸的,镜面凹的照出人脸的像要大些,镜面凸的照出人脸的像要小些。用小镜看不到人脸的全像,所以做得稍微凸些,以使脸像变小,这样的镜子虽小仍可获得人脸全像。古人做工巧妙,后人造不出来。[参考译文]二 文言文梳理——七年级上册 (五)《论语》八则 孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,是我国古代伟大的思想家、教育家,儒家学派的创始人。

《论语》是儒家经典之一,是孔子的学生及再传弟子编纂的记录孔子及其弟子言行的书。它与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。

[作家作品] 语录体:常用于门人弟子记录导师的言行,有时也用于佛门的传教记录。因其偏重于只言片语的记录,不重文采,不讲篇章结构,不讲段、篇及时间或内容上的必然联系,故称之为语录体。[文体常识]二 文言文梳理——七年级上册 温故知新 复习已经学过的知识,可以获得新的理解和认识。

三人行,必有我师 指到处有老师,应虚心向他人学习,取长补短。

不耻下问 不以向不如自己的人请教为耻辱,形容虚心学习。

学而不厌 努力学习而不感到满足,形容勤奋好学。

诲人不倦 耐心教人,不知疲倦。

择善而从 选择好的而依从,指善于学习他人的长处。

举一反三 指举出一件事,就可以触类旁通,类推出许多同类的事理来。 [成语积累]二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝] yùndàifěiyú同“悦”,愉快,高兴 同“汝”,你同“智”,智慧二 文言文梳理——七年级上册 满足记以……为耻类推//// 5.用现代汉语翻译下列句子。

(1)学而不思则罔;思而不学则殆。

______________________________________________________

______________________________________________________

(2)三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。

_____________________________________________________

______________________________________________________二 文言文梳理——七年级上册 多个人一起走路,其中必定有我的老师。我要选取他们的优点来学习,看到自己有他们那些短处就加以改正。 只学习而不思考,就会迷惑而无所得;只思考而不学习,就会精神疲倦而无所得。

6.结合具体语境,用课文中的句子填空。

(1)学无常师,人应随时随地注意向他人学习,孔子关于这方面的名句是:________________,________________。

(2)在学习过程中,我们要认清“学习”与“思考”的关系,正如孔子所说的:______________________;____________________________。二 文言文梳理——七年级上册 三人行必有我师焉学而不思则罔思而不学则殆二 文言文梳理——七年级上册 [能力提升]挂在腰间同“智”,智慧 8.用现代汉语翻译下列句子。

(1)温故而知新,可以为师矣。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(2)余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

9.甲文是典型的______________体,表述了孔子的为学之道;乙文主要采用了__________的表现手法,突出“余之勤且艰”的求学经历。

10.分别从甲、乙两文中找出表述学习态度的句子,并抄写在下面。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

二 文言文梳理——七年级上册 甲文:知之为知之,不知为不知。乙文:以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。 复习旧的知识时,又领悟到新的东西,可以凭(这一点)当老师了。 我却穿着破旧的衣服,生活在他们当中,一点也不羡慕他们。语录对比二 文言文梳理——七年级上册 (六)狼[作家作品] 蒲松龄(1640—1715),字留仙,又字剑臣,别号柳泉居士,世称聊斋先生,山东淄川(今淄博市)人。清初著名文学家。

《聊斋志异》是蒲松龄的代表作,也是他文学创作的最高成就。“聊斋”是他的书屋名称,“志”是记述的意思, “异”指奇异的传闻。

二 文言文梳理——七年级上册 本文讲述了一个屠户途中遇狼,经过惧狼、御狼、最后杀狼的故事,说明了狼再狡猾也斗不过人,告诫人们对待像狼一样的恶势力应丢掉幻想,敢于斗争,善于斗争,最后取得胜利。[主题概括] 本篇语言十分精练、传神,富有表现力。如“缀行甚远”“并驱如故”“眈眈相向”等词语,生动地刻画出狼贪婪、凶狠的形态,“径去”“目似瞑,意暇甚”“意将隧入”等词语,形象地写出狼的狡诈本性。结尾一段,议论深刻有力。蒲松龄真不愧是驾驭语言的巨匠。[写作特点]二 文言文梳理——七年级上册 [词类活用]1.请选出下列各句中含有通假字的一项( )

A.一狼得骨止,一狼仍从 B.屠乃奔倚其下,弛担持刀

C.担中肉尽,止有剩骨 D.狼不敢前,眈眈相向二 文言文梳理——七年级上册 [课文挖宝][解析] “止”同“只”,只有,仅有。C二 文言文梳理——七年级上册 名词作状语,像狗似的名词用作动词,打洞名词作状语,从暗道、从隧道神情、态度二 文言文梳理——七年级上册 大腿屁股多少数学中的术语“几何学”。//二 文言文梳理——七年级上册 5.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

________________________________________________________

(2)禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

________________________________________________________

6.请根据题意用文中的原话填空。

“少时,一狼径去”的目的是__________________;“屠乃奔倚其下”是因为____________;一狼“目似瞑,意暇甚”的目的是____________。骨头已经扔完了,但是两只狼像原来一样一起追赶屠夫。禽兽的欺骗手段能有多少呢?只给人们增加笑料罢了。意将隧入以攻其后也恐前后受其敌盖以诱敌二 文言文梳理——七年级上册 7.狼很狡猾,可终于自取灭亡,这是为什么?这个故事给了你哪些启示?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 人有狼没有的智慧、勇气和力量。对待像狼一样阴险狡诈的恶势力,不能存有幻想、妥协退让,要敢于斗争、善于斗争,这样才能取得胜利。二 文言文梳理——七年级上册 [能力提升]二 文言文梳理——七年级上册 闭眼咬确实、的确留下、招致 写出了狼阴险、狡猾、奸诈的特征。甲文主要讥讽嘲笑狼的狡猾;乙文主要揭露狼野心不改的本质。二 文言文梳理——七年级上册 有个有钱人家偶然得到两只小狼,将它们和看家的狗混在一起圈养,小狼和狗也相安(无事)。(两只狼)渐渐长大了,也很驯服,(主人)竟然忘了它们是狼。一天白天,主人躺在客厅里睡觉,听到群狗呜呜地发出发怒的叫声,惊醒起来四周看看,没有一个人。再次就枕,准备睡觉,狗又像先前一样(吼叫)。(他)便假睡来等着(观察情况),便发现两只狼看他没有醒,要咬他的喉咙,狗阻止它们,不让它们上前。(那个人)就杀(狼)取它们的皮。“狼子野心,确实没有诬蔑它们啊!”凶恶的本性只不过是被深深地隐藏罢了。表面上装作很亲热,但背地里心怀不轨,更不是只有野心罢了。禽兽并不值得说什么,这个人为什么要收养这两条狼给自己留下祸患呢?[参考译文]二 文言文梳理——七年级上册 ┃自主训练及能力提升┃一、积累与运用1.默写古诗文名句。

(1)乡书何处达,________________。

(王湾《次北固山下》)

(2)自古逢秋悲寂寥,________________。

(刘禹锡《秋词》)

(3)东风不与周郎便,____________________。

(杜牧《赤壁》)

(4)________________,随风直到夜郎西。

(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)归雁洛阳边 我言秋日胜春朝铜雀春深锁二乔我寄愁心与明月二 文言文梳理——七年级上册 (5)________________,路转溪桥忽见。

(辛弃疾《西江月》)

(6)盈盈一水间,________________。

(《迢迢牵牛星》)

(7)______________,______________;壁立千仞,无欲则刚。

(《林则徐书两广总督府对联》)

(8)不愤不启,不悱不发。________________,则不复也。

(《〈论语〉八则》)旧时茅店社林边脉脉不得语海纳百川 有容乃大 举一隅不以三隅反二 文言文梳理——七年级上册 (9)故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,________________!”

(郦道元《三峡》)

(10)《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中将月亮人格化来寄托离愁的句子是: ________________,____________________。

(11)苏轼在《水调歌头》中表达自己与亲人共赏人间美景的心愿,并体现他积极乐观的人生态度的句子是:____________________,__________________。猿鸣三声泪沾裳我寄愁心与明月 随风直到夜郎西但愿人长久 千里共婵娟二 文言文梳理——七年级上册 二、阅读与欣赏二 文言文梳理——七年级上册 2.对韩愈的《早春呈水部张十八员外》这首诗理解不恰当的一项是( )

A.首句用“如酥”为喻,写出小雨滋润大地,小草萌动生机的美景,让人感到春雨的可贵。

B.次句用近景与远景的映衬,写出小草刚发芽,近看稀稀朗朗、若有若无,而远看绿芽连成一片,草色因雨而绿的特有春景。

C.后两句诗由写景转为议论,把早春的淡远草色与晚春的烟柳满皇都作对比,突出晚春满城烟柳景色的迷人可爱。

D.这首小诗刻画细腻,造句优美,构思新颖,给人一种早春时节湿润、舒适和清新之美感,表达了作者对早春的热爱和赞美之情。C二 文言文梳理——七年级上册 (二)阅读下文,回答问题。

幼时记趣

余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫。见藐小微物,必细察其纹理。故时有物外之趣。

夏蚊成雷,私拟作群鹤舞空。心之所向,则或千或百果然鹤也。昂首观之,项为之强。又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使其冲烟飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,怡然称快。

于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,常蹲其身,使与台齐,定目细视。以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为邱,凹者为壑,神游其中,怡然自得。

一日,见二虫斗草间,观之正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞蛤蟆也。舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然惊恐;神定,捉蛤蟆,鞭数十,驱之别院。二 文言文梳理——七年级上册 眼力 私下,这里是“自己”的意思同“丘”,土山用鞭子打二 文言文梳理——七年级上册 [解析] A项,“之”的意思分别为“动词,到……去”“代词,它,指代‘群鹤舞空’”;B项,“于”分别释为“介词,到”“介词,在”;C项,“以”均为“介词,用”;D项,“为”分别释为“因为”“被”。C二 文言文梳理——七年级上册 5.用现代汉语翻译下面句子。

心之所向,则或千或百果然鹤也。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

6.文章题为“幼时记趣”,这“趣”体现在哪里?请从文中找出一处并作简析。

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 心中想象的是鹤,那么呈现在眼前的或者成千、或者上百飞舞着的蚊子便果真(觉得它们)是鹤了。 趣一:观蚊如鹤;趣二:神游山林;趣三:鞭打蛤蟆。简析略。二 文言文梳理——七年级上册 7.一位哲人说:“童年的趣,是梦中的真。”请结合本文说说看似琐碎的事物在“我”的眼里为什么会变得趣味盎然。

______________________________________________________

______________________________________________________ ①童年的“我”对新鲜事物充满了好奇心。②“我”善于观察和发现,具有丰富的联想和想象力。 二 文言文梳理——七年级上册 (三)阅读下文,回答问题。

[甲] 钱氏据两浙时,于杭州梵天寺建一木塔,方两三级,钱帅登之,患其塔动。匠师云:“未布瓦,上轻,故如此。”乃以瓦布之,而动如初。无可奈何,密使其妻见喻皓之妻,贻以金钗,问塔动之因。皓笑曰:“此易耳,但逐层布板讫,便实钉之,则不动矣。”匠师如其言,塔遂定。盖钉板上下弥束,六幕相联如胠箧,人履其板,六幕相持,自不能动。人皆伏其精练。

(沈括《梵天寺木塔》)

[乙] 解州盐泽,方百二十里。久雨,四山之水悉注其中,未尝溢;大旱未尝涸。卤色正赤,在版泉之下,俚俗谓之“蚩尤血”。唯中间有一泉,乃是甘泉,得此水然后可以聚。

(沈括《解州盐池》)二 文言文梳理——七年级上册 D 二 文言文梳理——七年级上册 9.下列句子中没有通假字的一项是( )

A.人皆伏其精练

B.诲女知之乎

C.能张目对日,明察秋毫

D.两岸连山,略无阙处 10.《梵天寺木塔》写人着墨不多,却很生动。“密使其妻”写出匠师怎样的心态?一个“笑”字透露出喻皓什么样的心理活动?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________C [解析] A项,“伏”同“服”,佩服;B项,“女”同“汝”,你;D项,“阙”同“缺”,中断。 “密使其妻”写出了匠师的难堪和良苦用心。喻皓的“笑”一方面透露出他对匠师无能的嘲笑,另一方面表现出他对解决“塔动”胸有成竹。二 文言文梳理——七年级上册 11.甲文着重表现了喻皓在建筑方面的高超技艺,请简要分析文中主要运用的写作手法。

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

12.用现代汉语翻译甲、乙两文中的画线句子。

(1)此易耳,但逐层布板讫,便实钉之,则不动矣。

____________________________________________________

____________________________________________________

(2)久雨,四山之水悉注其中,未尝溢。

____________________________________________________

____________________________________________________ 侧面描写。通过对匠师无可奈何及“密使其妻”“贻以金钗,问塔动之因”等的描述,衬托出喻皓在建筑方面的高超技艺。 这非常容易,只要逐层铺好木板,然后用钉子钉牢,就不动了。 长时间下雨后,四周山上的水都流注到池里,但池水从未漫出过。二 文言文梳理——七年级上册 [参考译文] 解州盐池方圆一百二十里。长时间下雨后,四周山上的水都流注到池里,但池水从未漫出过;大旱时,也从未干涸过。卤水是紫红色的,在版泉的下面,当地俗称为“蚩尤血”。唯独中间的一眼泉水却是淡水,有了这水之后,就可以使盐卤结晶出食盐了。二 文言文梳理——七年级上册 (四)阅读下文,回答问题。

王安石待客

王安石在相位,子妇之亲①萧氏子至京师,因谒公,公约之饭。翌日,萧氏子盛服而往,意为公必盛馔。日过午,觉饥甚而不敢去。又久之,方命坐,果蔬②皆不具,其人已心怪之。酒三行③,初供胡饼两枚,次供猪脔④数四,顷即供饭,旁置菜羹而已。萧氏子颇骄纵,不复下箸⑤,惟啖胡饼中间少许,留其四旁。公取自食之,其人愧甚而退。

[注] ①子妇之亲:儿媳妇家的亲戚。②果蔬:泛指菜肴。③酒三行:指喝了几杯酒。④脔:切成块的肉。⑤箸:筷子。二 文言文梳理——七年级上册 拜见离开再,又吃二 文言文梳理——七年级上册 B 二 文言文梳理——七年级上册 15.用现代汉语翻译下面的句子。

果蔬皆不具,其人已心怪之。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

16.用自己的话说说“其人愧甚而退”的原因。

_____________________________________________________

_____________________________________________________

各种菜肴都没有准备,那人心中已经对此感到奇怪了。(重点字:具、怪)客人看到王安石竟然把自己吃剩下的胡饼吃了。 二 文言文梳理——七年级上册 [参考译文] 王安石担任宰相的时候,儿媳妇家的亲戚萧氏子到京城,于是去拜见王安石,王安石请他一起吃饭。第二天,萧氏子穿着华丽的衣服前往,以为王安石一定会准备好丰盛的食物(来款待他)。过了中午,(萧氏子)觉得十分饥饿,但又不敢离开。又过了很久,王安石才让他就座。各种菜肴都没有准备,萧氏子心里感到很奇怪。喝了几杯酒,才上了两块胡饼,又上了四份切成块的肉,一会儿就上了饭,一旁安置着菜汤。萧氏子很娇纵,不再动筷子,只吃了胡饼中间的一小部分,把四边都留下。王安石拿过来自己吃了,萧氏子十分惭愧地离开了。