部编版必修下册11.1《谏逐客书》课后同步训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版必修下册11.1《谏逐客书》课后同步训练(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 40.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

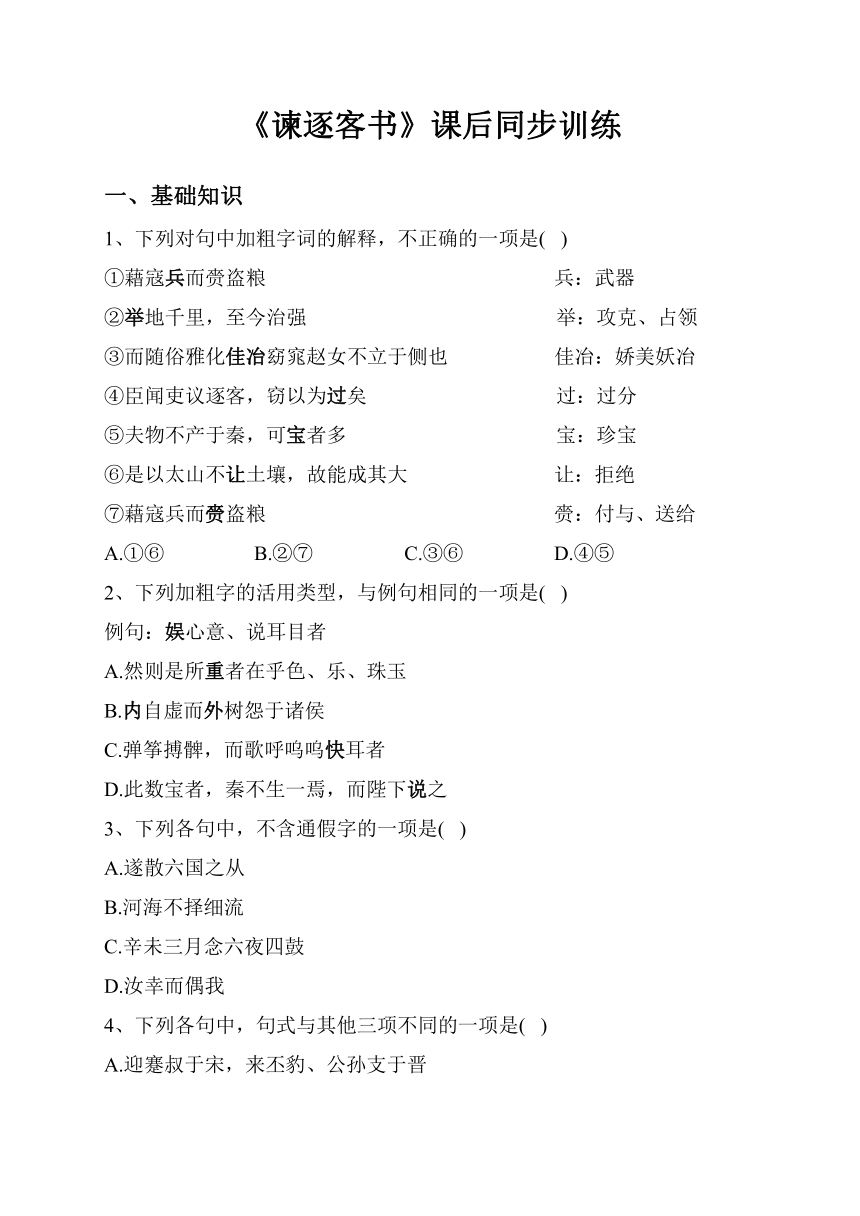

《谏逐客书》课后同步训练

一、基础知识

1、下列对句中加粗字词的解释,不正确的一项是( )

①藉寇兵而赍盗粮 兵:武器

②举地千里,至今治强 举:攻克、占领

③而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也 佳冶:娇美妖冶

④臣闻吏议逐客,窃以为过矣 过:过分

⑤夫物不产于秦,可宝者多 宝:珍宝

⑥是以太山不让土壤,故能成其大 让:拒绝

⑦藉寇兵而赍盗粮 赍:付与、送给

A.①⑥ B.②⑦ C.③⑥ D.④⑤

2、下列加粗字的活用类型,与例句相同的一项是( )

例句:娱心意、说耳目者

A.然则是所重者在乎色、乐、珠玉

B.内自虚而外树怨于诸侯

C.弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者

D.此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之

3、下列各句中,不含通假字的一项是( )

A.遂散六国之从

B.河海不择细流

C.辛未三月念六夜四鼓

D.汝幸而偶我

4、下列各句中,句式与其他三项不同的一项是( )

A.迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于晋

B.内自虚而外树怨于诸侯

C.钟情如我辈者,能忍之乎

D.又何不幸而生今日之中国

5、下列对文中语句的理解,不正确的一项是( )

A.而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也

译文:那些随俗推移由高雅而变化成娇美妖冶的佳丽,也不会立于陛下的身旁

B.由此观之,客何负于秦哉

译文:从这些情形去看,客卿哪有什么对不住秦国的地方呢

C.快意当前,适观而已矣

译文:无非是为了取乐于当前,适于观听罢了

D.今乃弃黔首以资敌国

译文:现在却放弃百姓去资助敌国

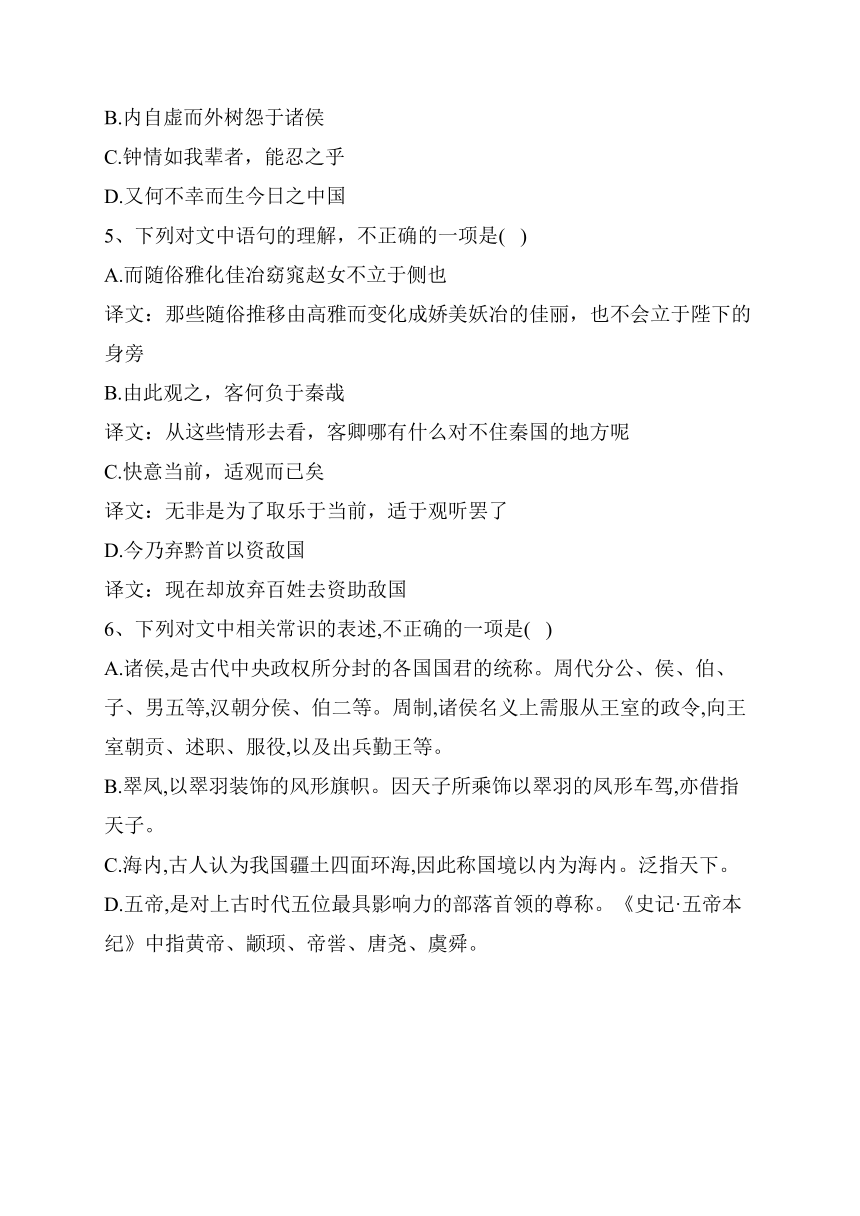

6、下列对文中相关常识的表述,不正确的一项是( )

A.诸侯,是古代中央政权所分封的各国国君的统称。周代分公、侯、伯、子、男五等,汉朝分侯、伯二等。周制,诸侯名义上需服从王室的政令,向王室朝贡、述职、服役,以及出兵勤王等。

B.翠凤,以翠羽装饰的风形旗帜。因天子所乘饰以翠羽的凤形车驾,亦借指天子。

C.海内,古人认为我国疆土四面环海,因此称国境以内为海内。泛指天下。

D.五帝,是对上古时代五位最具影响力的部落首领的尊称。《史记·五帝本纪》中指黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。

二、文言文拓展阅读训练

7、阅读下面的文言文,完成问题。

李斯者,楚上蔡人也。

始皇三十四年,置酒咸阳宫,博士仆射周青臣等颂称始皇威德。齐人淳于越进谏曰:“今陛下有海内,而子弟为匹夫,卒有田常、六卿之患,臣无辅弼,何以相救哉 事不师古而能长久者,非所闻也。今青臣等又面谀以重陛下过,非忠臣也。”始皇下其议丞相李斯。丞相谬其说,绌其辞,乃上书。曰:“臣请诸有文学《诗》《书》百家语者,蠲除去之。”始皇可其议,收去《诗》《书》百家之语以愚百姓,使天下无以古非今。明法度,定律令,皆以始皇起。同文书。治离宫别馆,周遍天下。明年,又巡狩,外攘四夷。斯皆有力焉。

斯长男由为三川守,诸男皆尚秦公主,女悉嫁秦诸公子。三川守李由告归咸阳,李斯置酒于家,百官长皆前为寿,门廷车骑以千数。李斯喟然而叹曰:“嗟乎!吾闻之荀卿曰‘物禁大盛’。夫斯乃上蔡布衣,闾巷之黔首,上不知其驽下,遂摧至此。当今人臣之位无居臣上者,可谓富贵极矣。物极则衰,吾未知所税驾也!”

始皇三十七年十月,行出游会稽,并海上,北抵琅邪。丞相斯、中车府令赵高兼行符玺令事,皆从。始皇有二十余子,长子扶苏以数直谏上,上使监兵上郡,蒙恬为将。少子胡亥爱,请从,上许之。余子莫从。

其年七月始皇帝至沙丘病甚令赵高为书赐公子扶苏曰以兵属蒙恬与丧会咸阳而葬书已封未授使者始皇崩书及玺皆在赵高所,独子胡亥、丞相李斯、赵高及幸宦者五六人知始皇崩,余群臣皆莫知也。李斯以为上在外崩,无真太子,故秘之。置始皇居辒辌车中,百官奏事上食如故,宦者辄从辒辌车中可诸奏事。

(节选自《史记·李斯列传》,有删改)

1.下列对文中加框部分的断句,正确的一项是( )

A.其年七月/始皇帝至/沙丘病甚/令赵高为书赐公子/扶苏曰以兵属蒙恬/与丧会咸阳而葬/书已封/未授使者/始皇崩/

B.其年七月/始皇帝至沙丘/病甚/令赵高为书赐公子/扶苏曰以兵属蒙恬/与丧会咸阳而葬/书已/封未授使者/始皇崩/

C.其年七月/始皇帝至/沙丘病甚/令赵高为书赐公子扶苏曰/以兵属蒙恬/与丧会咸阳而葬/书已/封未授使者/始皇崩/

D.其年七月/始皇帝至沙丘/病甚/令赵高为书赐公子扶苏曰/以兵属蒙恬/与丧会咸阳而葬/书已封/未授使者/始皇崩/

2.下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.陛下:原来指的是站在宫殿台阶下的侍者。臣子向天子进言时,不能直呼天子,必须先呼台下的侍者而告之。后来“陛下”就成为与帝王面对面应对的尊称。

B.会稽:中国古代郡名,位于长江下游江南一带,因会稽山而得名,秦朝始置。

C.崩:古代指帝王或王后去世。诸侯和大夫去世称“薨”。

D.太子:我国封建时代,帝王的儿子中已经确定继承帝位或王位的人的称谓,有时也用“东宫”来指称太子。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.李斯借秦始皇让他处理淳于越谏言的机会,促使秦始皇没收并焚烧《诗经》《尚书》和诸子百家的言论文章。

B.李斯为秦初统治秩序的建立立下了汗马功劳,如修明法制、制定律令、统一文字、平定四夷等,他都出了力。

C.李斯的大儿子李由请假回咸阳,在家中摆酒宴,百官都前去向李由敬酒献物,祝他长寿,李斯慨然长叹,不知道归宿在何方。

D.秦始皇死后,李斯认为皇帝在外面去世,又没有正式确立太子,所以要保密,于是跟宦官赵高等人一起隐瞒秦始皇病逝的消息。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)丞相谬其说,绌其辞,乃上书。

(2)夫斯乃上蔡布衣,闾巷之黔首,上不知其驽下,遂擢至此。

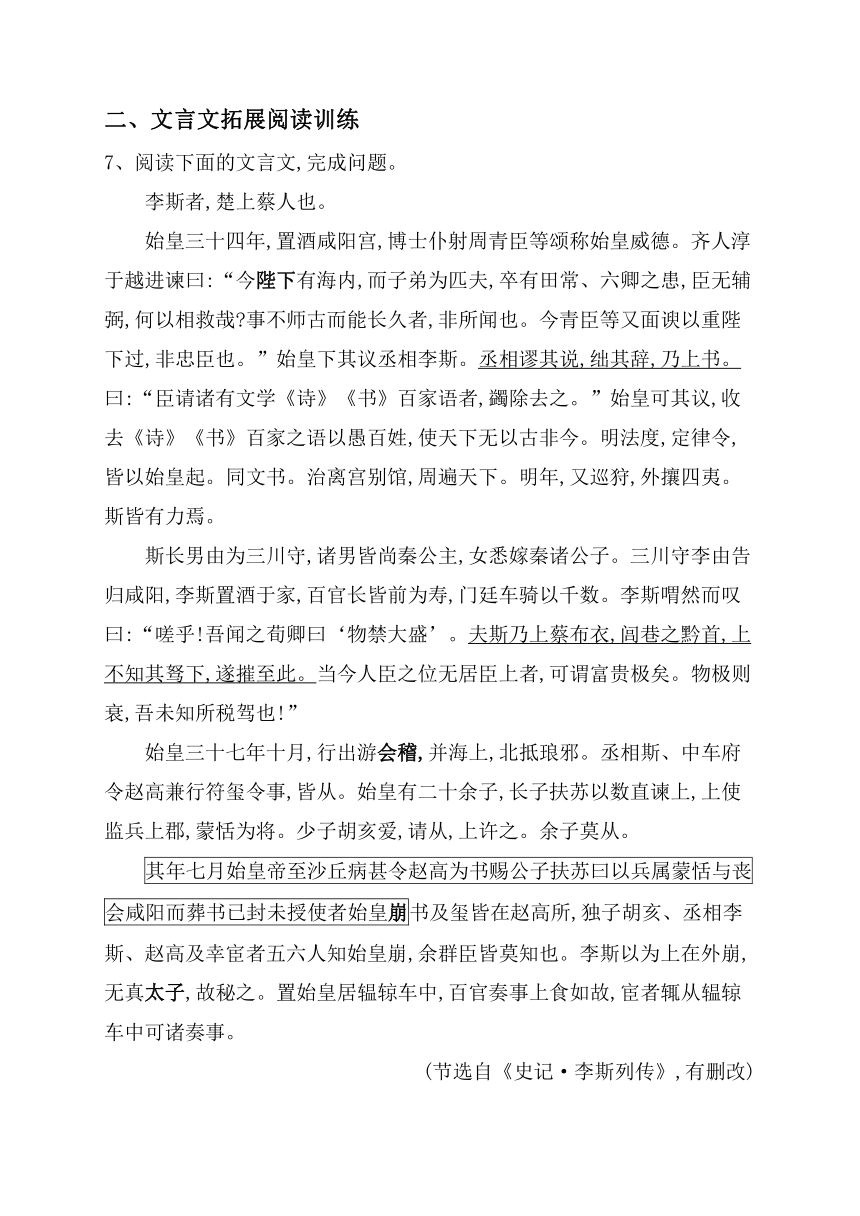

8、阅读下面的文言文,完成问题。

李斯列传(节选)

赵高案治李斯。李斯拘执束缚,居囹圄中,仰天而叹曰:“嗟乎,悲夫!不道之君,何可为计哉!昔者桀杀关龙逢,纣杀王子比干,吴王夫差杀伍子胥。此三臣者,岂不忠哉,然而不免于死,身死而所忠者非也。今吾智不及三子,而二世之无道过于桀、纣、夫差,吾以忠死,宜矣。且二世之治岂不乱哉。日者夷其兄弟而自立也,杀忠臣而贵贱人,作为阿房之宫,赋敛天下。吾非不谏也,而不吾听也。凡古圣王饮食有节车器有数宫室有度出令造事加费而无益于民利者禁故能长久治安今行逆于昆弟,不顾其咎;侵杀忠臣,不思其殃。大为宫室,厚赋天下,不爱其费。三者已行,天下不听。今反者已有天下之半矣,而心尚未寤也,而以赵高为佐,吾必见寇至咸阳,麋鹿游于朝也。”

于是二世乃使高案丞相狱,治罪。赵高治斯,榜掠千余,不胜痛,自诬服。斯所以不死者,自负其有功,实无反心,幸得上书自陈,幸二世之寤而赦之。李斯乃从狱中上书曰:“臣为丞相,治民三十余年矣。逮秦之地狭隘,先王之时秦地不过千里,兵数十万。臣尽薄材,谨奉法令,阴行谋臣,资之金玉,使游说诸侯,阴修甲兵,饰政教,官斗士,尊功臣,盛其爵禄,故终以胁韩弱魏,破燕、赵,夷齐、楚,卒兼六国,虏其王,立秦为天子。罪一矣。地非不广,又北逐胡、貉,南定百越,以见秦之强。罪二矣。尊大臣,盛其爵位,以固其亲。罪三矣。立社稷,修宗庙,以明主之贤。罪四矣。更克画,平斗斛度量,文章布之天下,以树秦之名。罪五矣。治驰道,兴游观,以见主之得意。罪六矣。缓刑罚,薄赋敛,以遂主得众之心,万民戴主,死而不忘。罪七矣。若斯之为臣者,罪足以死固久矣。上幸尽其能力,乃得至今,愿陛下察之!”书上,赵高使吏弃去不奏,曰:“囚安得上书!”

赵高使其客十余辈诈为御史、谒者、侍中,更往复讯斯。斯更以其实对,辄使人复榜之。后二世使人验斯,斯以为如前,终不敢更言,辞服。奏当上,二世喜曰:“微赵君,几为丞相所卖。”

二世二年七月,具斯五刑,论腰斩咸阳市。斯出狱,与其中子俱执,顾谓其中子曰:“吾欲与若复牵黄犬俱出上蔡东门逐狡兔,岂可得乎 ”遂父子相哭,而夷三族。

(节选自《史记》,有删改)

1.下列对文中画框句子的断句,全都正确的一项是( )

A.凡古圣王饮食/有节/车器有数/宫室有度/出令造事/加费而无益于民利者禁/故能长久治安

B.凡古圣王/饮食有节/车器有数/宫室有度/出令造事加费/而无益于民利者禁/故能长久治安

C.凡古圣王饮食/有节/车器有数/宫室有度/出令造事加费/而无益于民利者禁/故能长久治安

D.凡古圣王/饮食有节/车器有数/宫室有度/出令造事/加费而无益于民利者禁/故能长久治安

2.下列对文中加粗词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.囹圄,亦为监狱,秦朝的监狱称之为“囹圄”,到了封建社会以后,监狱的称谓就有了进一步变化。

B.百越,先秦古籍对北方沿海一带古越部族的泛称,因这些古越部族众多纷杂且中原人对其不甚了解,故谓之为“百越”。

C.谒者,官名,古时亦用以泛指传达、通报的奴仆。据传春秋战国时国君左右掌传达等事的近侍即用此称。

D.五刑,中国古代官府对犯罪者所使用的五种主要刑罚的统称。先秦以前的五刑是指墨、剿、剕、宫、大辟。

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.李斯在狱中想到关龙逢、比干、伍子胥这些才智过人的臣子都很忠诚,却被夏桀、商纣和夫差杀死,所以自己尽忠而死是应该的。

B.李斯认为二世治国无道,竟不顾后果杀死亲兄弟自封为皇,残害忠良,重用奸臣,大规模修建阿房宫,对百姓横征暴敛,其治必不长久。

C.李斯在狱中上书时采用正话反说的手法,故意给自己罗列了七大罪状,以让奏疏能够顺利地上报二世,希望二世能觉悟省察并赦免他。

D.李斯虽遭受严刑拷打,但仍不顾一切地以实情对答,他自恃口才好,有功于朝廷,即使二世派人验证他也不改口供,终于获得二世的欢心。

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)日者夷其兄弟而自立也,杀忠臣而贵贱人,作为阿房之宫,赋敛天下。吾非不谏也,而不吾听也。

译文:________________

(2)后二世使人验斯,斯以为如前,终不敢更言,辞服。

译文:________________

9、阅读下面文言文,回答问题。

智者之举事必因时。时不可必成,其人事则不广①。成亦可,不成亦可。以其所能托其所不能,若舟之与车。

鲍叔、管仲、召忽三人相善,欲相与定齐国,以公子纠为必立。召忽曰:“吾三人者于齐国也,譬之若鼎之有足,去一焉则不成。且小白②则必不立矣,不若三人佐公子纠也。”管仲曰:“不可。夫国人恶公子纠之母,以及公子纠;公子小白无母,而国人怜之。事未可知,不若令一人事公子小白。夫有齐国必此二公子也。”故令鲍叔傅公子小白,管子、召忽居公子纠所。公子纠外物则固难必。虽然,管子之虑近之矣。若是而犹不全也,其天邪,人事则尽之矣。

晋文公欲合诸侯。咎犯曰:“不可。天下未知君之义也。”公曰:“何若?”咎犯曰:“天子避叔带之难③,出居于郑。君奚不纳之,以定大义?且以树誉。”文公曰:“吾其能乎?”咎犯曰:“事若能成,继文之业,定武之功,辟土安疆。于此乎在矣。事若不成,补周室之阙,勤天子之难,成教垂名,于此乎在矣。君其勿疑。”文公听之,遂与草中之戎、骊土之翟,定天子于成周。于是天子赐之南阳之地,遂霸诸侯。举事义且利,以立大功。文公可谓智矣。此咎犯之谋也。出亡十七年,反国四年而霸,其听皆如咎犯者邪!

管子、鲍叔佐齐桓公举事,齐之东鄙人有常致苦者。管子死,竖刁、易牙用,国之人常致不苦,不知致苦,卒为齐国良工,泽及子孙。

(节选自《吕氏春秋》)

[注]①广:通“旷”,荒废,耽误。②小白:齐桓公,公子纠同父异母的弟弟。③叔带之难:周襄王的同父异母的弟弟叔带联合外族攻周,致使周襄王流亡郑国。

1.下列对句中加粗词的解释,不正确的一项是( )

①智者之举事必因时 因:凭借

②若是而犹不全也 全:完备

③晋文公欲合诸侯 合:迎合

④君奚不纳之 奚:为何

⑤吾其能乎 其:大概

⑥勤天子之难 勤:为……尽力

⑦成教垂名 垂:留传

⑧齐之东鄙人有常致苦者 致:表达

A.①⑦ B.②⑧ C.③⑤ D.④⑥

2.下列对文中语句的翻译,不正确的一项是( )

A.以其所能托其所不能

译文:用自己能做到的弥补自己不能做到的

B.欲相与定齐国

译文:想要一起努力让齐国安定下来

C.天下未知君之义也

译文:天下还没有认识到您的主张合乎道义

D.卒为齐国良工

译文:管仲最终成为齐国历史上的贤良工匠

3.根据文意,下列理解和分析,不正确的一项是( )

A.要想成就大事,就要把握有利时机,同时认识到自身不足并努力弥补。

B.管子考虑到民情对国事的影响,对谁将会担任齐君的猜想不同于召忽。

C.管子辅佐齐桓公时注重人事,他愿意倾听民生疾苦,这样的做法有利于安邦治国。

D.咎犯预见到晋文公想要称霸,就劝他听从周天子的命令去平定戎和翟。

4.将文中画框的句子翻译为现代汉语。

(1)夫国人恶公子纠之母,以及公子纠

反国四年而霸,其听皆如咎犯者邪

在首段提出“不广人事”的观点之后,文章是如何围绕这一观点展开的?

10、阅读下面的文言文,回答后面的问题。

让县自明本志令

曹操

孤始举孝廉,年少,自以本非岩穴知名之士,恐为海内人之所见凡愚,欲为一郡守,好作政教,以建立名誉,使世士明知之;故在济南,始除残去秽,平心选举,违迕诸常侍。以为强豪所忿,恐致家祸,故以病还。

去官之后,年纪尚少,顾视同岁中,年有五十,未名为老。内自图之,从此却去二十年,待天下清,乃与同岁中始举者等耳。故于谯东五十里筑精舍,欲秋夏读书,冬春射猎,求底下之地,欲以泥水自蔽,绝宾客往来之望。然不能得如意。

后征为都尉,迁典军校尉,意遂更欲为国家讨贼立功,欲望封侯作征西将军,然后题墓道言“汉故征西将军曹侯之墓”,此其志也。而遭值董卓之难,兴举义兵。是时合兵能多得耳,然常自损,不欲多之;所以然者,多兵意盛,与强敌争,倘更为祸始。故汴水之战数千,后还到扬州更募,亦复不过三千人,此其本志有限也。

后领兖州,破降黄巾三十万众。又袁术僭号于九江,下皆称臣,名门曰建号门,衣被皆为天子之制,两妇预争为皇后。志计已定,人有劝术使遂即帝位,露布天下,答言“曹公尚在,未可也”。后孤讨禽其四将,获其人众,遂使术穷亡解沮,发病而死。及至袁绍据河北兵势强盛孤自度势实不敌之但计投死为国以义灭身足垂于后幸而破绍枭其二子。又刘表自以为宗室,包藏奸心,乍前乍却,以观世事,据有当州,孤复定之,遂平天下。身为宰相,人臣之贵已极,意望已过矣。

今孤言此,若为自大,欲人言尽,故无讳耳。设使国家无有孤,不知当几人称帝,几人称王!所以勤勤恳恳叙心腹者,见周公有《金縢》之书以自明,恐人不信之故。

然欲孤便尔委捐所典兵众,以还执事,归就武平侯国,实不可也。何者?诚恐己离兵为人所祸也。既为子孙计,又己败则国家倾危,是以不得慕虚名而处实祸,此所不得为也。前,朝恩封三子为侯,固辞不受,今更欲受之,非欲复以为荣,欲以为外援,为万安计。

江湖未静,不可让位;至于邑土,可得而辞。今上还阳夏、柘、苦三县户二万,但食武平万户,且以分损谤议,少减孤之责也。

(选自《古文鉴赏辞典》,有删改)

1.下列对文中画框部分的断句,全都正确的一项是( )

A.及至袁绍/据河北兵/势强盛/孤自度势实不敌之/但计投死/为国以义灭身/足垂于后/幸而破绍/枭其二子

B.及至袁绍据河北/兵势强盛/孤自度势/实不敌之/但计投死为国/以义灭身/足垂于后/幸而破绍/枭其二子

C.及至袁绍/据河北兵/势强盛/孤自度/势实不敌之/但计投死为国/以义/灭身足垂于后/幸而破绍/枭其二子

D.及至袁绍据河北/兵势强盛/孤自度/势实不敌之/但计投死为国/以义/灭身足垂于后/幸而破绍/枭其二子

2.下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.孤:古代王侯自谦之称。曹操当时任丞相,封武平侯,故以此自称。

B.举孝廉:汉朝的一种取士制度。指地方官向朝廷推荐孝顺父母、清廉方正的人出来做官。《三国演义》中有“弘曾举孝廉,亦尝作吏”。

C.僭号:一是指冒用帝王的称号;二是指超越本分的封号。文中是第二个意思。

D.皇后:皇帝的正妻。“后”最初也是君主主宰的意思,其与“帝”的区别是,“帝”是传说中的天神,“后”是大地的统治者。

3.下列对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A.曹操最初的志向是做一个好郡守,好好搞政教来建立名誉。因此他在济南革除弊政,公正地选拔、推荐官吏,却因豪强权贵的忌恨而辞官。

B.曹操辞官还乡后,在谯县东面五十里的地方建了一栋房子,准备秋夏时读书,冬春时打猎,曾一度产生老于荒野、断绝与宾客交往的念头。

C.曹操收编了黄巾军的三十多万人后,先后打败了董卓、袁术、袁绍和刘表,自己也当上了丞相。他认为,作为臣子已显贵至极,这超过了他原来的愿望。

D.曹操主动提出退还三县的封地,但表示绝不放弃兵权。他说他这样做,既是为子孙打算,也是考虑到自己垮台后国家会有颠覆的危险。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)内自图之,从此却去二十年,待天下清,乃与同岁中始举者等耳。

(2)故汴水之战数千,后还到扬州更募,亦复不过三千人,此其本志有限也。

参考答案

1、答案:D

解析:④“过”,错误。⑤“宝”,珍视。

2、答案:C

解析:例句与C项都是使动用法,意思分别为“使……娱乐”“使……愉快”。A项,形容词作动词,看重。B项均为名词作状语。D项,“说”同“悦”,意动用法,感到高兴。

3、答案:D

解析:A.“从”同“纵”。B.“择”同“释”,舍弃。C.“念”同“廿”,二十。

4、答案:C

解析:C.定语后置句,其他三项为状语后置句。

5、答案:A

解析:应译为:那些娴雅变化而能随俗推移的娇美妖冶的赵国美女,也不会立于陛下的身旁。

6、答案:A

解析:汉代分王、侯二等。

答案:

1.D; 2.C; 3.C;

4.(1)丞相认为他的说法是错误的,排斥他的言辞,就上书给始皇。

(2)我李斯原是上蔡的平民,里巷的百姓,皇帝不知道我才能低下,竟然把我提拔到这样高的地位。

解析:1.“病甚”的主语是“始皇帝”,不是“沙丘”,故“病甚”前应断开,由此排除A、C两项。“公子”指古代诸侯之子,“公子扶苏”指始皇帝长子扶苏,中间不能断开,由此排除B项。故选D。

2.“诸侯和大夫去世称‘薨’”错,诸侯去世称“薨”,大夫去世称“卒”。

3.是李斯在家中摆酒宴,百官向李斯敬酒献物,祝他长寿,不是李由。

4. (1)谬:意动用法,认为……是错误的。绌:通“黜”,贬退、排斥。辞:言辞。(2)黔首:平民。驽下:才能低下。擢:提拔。

【参考译文】

李斯是楚国上蔡人。

始皇三十四年,在咸阳宫摆酒宴,博士仆射周青臣等人歌颂秦始皇的威力和功德。齐人淳于越进谏说:“现在陛下您统一了天下,然而您的子弟还是平民,如果突然有田常、六卿那样的祸患,在朝中没有辅佐之臣,怎么相救呢 事情不效法远古而能长久的,我没有听说过。现在周青臣等人又当面阿谀奉承来加重您的错误,不是忠臣啊。”始皇把他的意见交给丞相李斯处理。丞相认为他的说法是错误的,排斥他的言辞,就上书给始皇。说:“我请求下令,凡藏有《诗经》《尚书》和诸子百家言论文章的,一律清除”秦始皇许可了他的建议,没收了《诗经》《尚书》和诸子百家的言论文章来使百姓愚昧无知,使天下人不能再用古代的事来否定今天的现实。修明法制,制定律令,都是从始皇开始的。统一文字。在全国各地修建离宫别馆。第二年,始皇又视察各地,在外平定四夷。李斯都出了力。

李斯的长子李由担任三川郡守,儿子们都娶了秦国的公主,女儿们都嫁给秦国的公子。三川郡守李由请假回咸阳时,李斯在家中摆酒宴,百官都前去给李斯敬酒献物,祝他长寿,门前的车马数以千计。李斯慨然长叹道:“唉!我听荀卿说过‘事情忌讳太过分了’。我李斯原是上蔡的平民,里巷的百姓,皇帝不知道我才能低下,竟然把我提拔到这样高的地位。现如今做臣子的没有人比我职位更高,可以说富贵到极点了。然而事物繁盛到极点以后则将衰萎,我不知道自己的归宿在哪里啊!”

始皇三十七年十月,秦始皇巡视出游会稽山,沿海北上到达琅邪山。丞相李斯和中车府令赵高兼理掌管印信、发布命令等事,都随同前往。始皇有二十多个儿子,长子扶苏因多次直言劝谏皇上,始皇派他到上郡监督军队,蒙恬为将军。小儿子胡亥受宠爱,请求随行,始皇答应了。其余的儿子都没跟随。

这一年七月,始皇到达沙丘,病得非常严重,命令赵高下诏书给公子扶苏说:“把军队交给蒙恬,到咸阳参加丧礼,然后(将我)下葬。”诏书已经封好,还没交给使者,始皇就去世了。诏书和印章都在赵高那里,只有小儿子胡亥、丞相李斯、赵高以及五六个受宠幸的宦官知道始皇去世,其余的群臣都没人知道。李斯认为皇帝在外面去世,又没有正式确立太子,所以要保守秘密。把始皇的尸体安放在辒辌车里,百官奏事和进献食物还和过去一样,宦官就从辒辌车中(假托始皇的命令)批复各项上奏的事。

答案:

1.D;2.B;3.D

4.(1)不久前杀死自己的兄弟而自立为皇帝,杀害忠良之士,重用卑贱之人,修建阿房宫,向天下百姓横征暴敛。我不是没有劝谏,可是他不听我的。

(2)后来二世派人去验证李斯的口供,李斯认为还和以前一样,最终不敢再改口供,在供词上承认了自己的罪状。

解析:1.“凡古圣王”是整句话的主语,其后停顿,“饮食有节”“车器有数”“宫室有度”结构相同,据此排除A、C两项。“出令造事”是一个整体,作“加费而无益于民利者禁”主语,应在“出令造事”后停顿,排除B项。

2.“百越,先秦古籍对北方沿海一带古越部族的泛称”说法有误。“百越”之称谓源于先秦古籍对南方沿海一带古越部族的泛称。

3.“但仍不顾一切地以实情对答”“终于获得二世的欢心”说法有误。根据原文语句“赵高治斯,榜掠千余,不胜痛,自诬服”“二世二年七月,具斯五刑,论腰斩咸阳市”可知,李斯被屈打成招,最终未获二世的欢心。

4.[参考译文]

赵高查办李斯。李斯被拘捕捆绑,关在监狱中,仰天长叹道:“可悲啊!无道的昏君,怎能替他出谋划策呢!从前夏桀杀死关龙逢,商纣杀死王子比干,吴王夫差杀死伍子胥。这三个大臣,难道不忠诚吗!然而却免不了一死,他们虽然尽忠而死,只可惜忠诚的对象错了。现在我的才智比不上这三个人,而二世的暴虐无道超过了夏桀、商纣和夫差,我因尽忠而被杀,死得其所了。况且二世治国难道不乱吗!不久前杀死自己的兄弟而自立为皇帝,杀害忠良之士,重用卑贱之人,修建阿房宫,向天下百姓横征暴敛。我不是没有劝谏,可是他不听我的。大凡古代圣明的君王,饮食有节制,车马器用有规定的数量,宫殿居室都有限制,颁布命令、治办事情,增加费用却无益于百姓利益的,一律禁止,所以才能够长治久安。现在二世对自己的兄弟,施以有悖于常理的残暴手段,不顾及这样做会有什么罪孽;迫害杀戮忠臣,也不考虑这样会有什么灾祸。大规模修筑宫殿,加重天下百姓的赋税,不吝惜钱财。这三件事做了之后,天下百姓不听从他。现在天下已有一半人造反了,但二世心中还未醒悟,却让赵高辅助,我一定会看到敌人攻进咸阳,麋鹿在朝廷上游荡。”

这时二世派赵高审理丞相李斯的案件,要定他的罪。赵高审讯李斯,拷打了他一千多杖,李斯忍受不了,冤屈地认罪了。李斯不想死的原因,是他自认为对秦国有大功,又确实没有反叛之心,希望能够上书为自己辩护,也希望二世能醒悟并赦免他。李斯于是在监狱中上书说:“我担任丞相,治理百姓已经三十多年了。我来秦国时领土还很狭小,先王的时候,秦国的土地不超过千里,士兵才几十万。我竭尽了自己微薄的才能,小心谨慎地奉行法令,暗中派遣谋臣,资助他们金银珠宝,让他们到各国游说,同时暗中准备武装,整顿政治教化民众,任用英勇善战的人为官,尊重功臣,给予他们很高的爵位和俸禄,因此终于胁持住韩国,削弱了魏国,击败了燕国、赵国,削平了齐国、楚国,最后兼并了六国,俘获了他们的国君,拥立秦王为天子。这是我的第一条罪状。秦国的疆域并不是不广阔,但还要在北方驱逐胡人、貉人,在南方平定百越,以显示秦国的强大。这是我的第二条罪状。尊重大臣,提高他们的爵位,用以巩固他们同秦王的亲密关系。这是我的第三条罪状。建立社稷,修建宗庙,以显示主上的贤明。这是我的第四条罪状。更改尺度衡器上所刻的标志,统一度量衡和文字,颁布天下,以树立秦朝的威名。这是我的第五条罪状。修筑道路,兴建游观之所,以显示主上志满意得。这是我的第六条罪状。减轻刑罚,减少赋税,以顺遂皇上赢得民心的意愿,使百姓都拥戴皇上,至死不忘皇上的恩德。这是我的第七条罪状。像我李斯这样做臣子的,所犯的罪足以处死本来已经很久了,皇上帝望我竭尽所能才得以活到今天,希望皇上明察,”奏疏呈上之后,赵高让狱吏丢在一边不上报,说:“囚犯岂能上书!”

赵高派十多个门客假扮成御史、谒者、侍中,轮流前往审问李斯。李斯改为以实情对答,赵高就让人再严刑拷打他。后来二世派人去验证李斯的口供,李斯以为还和以前一样,最终不敢再改口供,在供词上承认了自己的罪状。(赵高)把判决书呈给二世,二世很高兴地说:“没有赵君,我几乎被丞相出卖了。”

二世二年(前208)七月,李斯被判处五刑,在咸阳街市腰斩。李斯与他的次子一同被押解出狱时,回头对儿子说:“我想和你再次牵着黄狗一同出上蔡东门追逐狡兔,难道还可以吗?”于是父子二人相对而哭,三族的人都被处死了。

9、答案:1.C;2.D;3.D

4.(1)齐国人厌恶公子纠的母亲,因此会影响到公子纠

(2)(晋文公)返回晋国四年就称霸于诸侯,他听信的大概都是咎犯那样的人吧

5.第二段以管仲等安定齐国为例,突出“不广人事”应该周详考虑,以应对变局。第三段以晋文公实现霸业为例,突出“不广人事”应该义利兼顾才能成就大事。最后一段以管仲成为良相为例,突出“不广人事”应该关心民生,造福社会。

解析:1.③“合”,会合。⑤“其”,副词,表示反问,难道,岂。

2.“卒”,最终;“为”,成为;“良工”,古代泛称技艺高超的人,结合“泽及子孙”分析,此处明显用的是语境义,管仲在齐国为相,“良工”应该译为贤明的官吏。句意:管仲最终成为齐国的贤明的官吏。

3.“咎犯预见到晋文公想要称霸”“听从周天子的命令”错误。结合第三段分析,文公听从了咎犯的主张,就联合戎、翟的力量,把周天子安置在成周。于是周天子把南阳赐给文公,文公就称霸于诸侯了。文中没有说“咎犯预见到晋文公想要称霸”“听从周天子的命令”。

4.“以及”,因此影响到。“反”,返回。

5.文章第一段提出观点后,后面三段围绕这一观点展开论证。每一段在举例后都有论证分析,答题时抓住这些分析即可。第二段中,“公子纠外物则固难必。虽然,管子之虑近之矣。若是而犹不全也,其天邪,人事则尽之矣”,抓住句中关键词“虑近”“全”“人事”可得到答案。第三段中,抓住“举事义且利,以立大功。文公可谓智矣”中的“义且利”可得到答案。最后一段中,管仲任职时“齐之东鄙人有常致苦者”与易牙任职时“国之人常致不苦,不知致苦”作对比,突出应该关心民生,以造福社会。

[参考译文]

明智的人做事一定要凭借时机。时机并不能够完全决定最后的成功,因此人为的努力就不能够废弃。(凭借时机)能成事也好,不能成事也好。用自己能做到的弥补自己不能做到的,就像船和车(在交通方面能互相弥补不足)一样。

鲍叔、管仲、召忽三个人彼此交好,想要一起努力让齐国安定下来,(召忽)认为公子纠是一定能被确立为国君的人。召忽说:“我们三个人对于齐国来说,就像鼎的三足一样,缺一不可。况且公子小白一定不会被确立为国君,不如我们三人都辅佐公子纠。”管仲说:“不行。齐国人厌恶公子纠的母亲,因此会影响到公子纠;公子小白失去了母亲,因而齐国人爱怜他。形势会怎样尚未可知,不如安排一人去辅佐公子小白。主政齐国的人一定是这两位中的一位。”所以就让鲍叔辅佐公子小白,管仲、召忽留在公子纠那里。对于公子纠而言,事物本来就很难预料会怎样。虽然这样,管仲的考虑还是近于妥善的。这样做了,如果(策略)还不完备,那大概是天意吧,在人为的努力方面算是完全付出了(也没什么好遗憾的)。

晋文公想要会合诸侯。咎犯说:“不行。天下还没有认识到您的主张合乎道义。”文公说:“那应该怎么办?”咎犯说:“天子为了躲避叔带带来的灾难,流亡在郑国。您为什么不送他回去,以此来确立大义?并借此树立自己的声誉。”文公说:“我真的能做到吗?”咎犯说:“事情如果能做成,那么继承文王的事业,确立武公的功绩,(为晋国)开拓土地,安定边疆。就在此一举了。事情如果做不成,那么弥补周王室的过失,为化解周天子的危难尽力,可以成就教化,也会青史留名,就都包含在其中了。您一定不要犹豫了。”文公听从了他的主张,就联合草原上的戎族和骊土的翟族,把周天子安置在成周。于是周天子把南阳赐给文公,文公就称霸于诸侯了。做事情既符合道义又能获取回报,凭借这个而建立不平凡的功业,文公真能够称得上智者。这些都是(得益于)咎犯的谋划啊。文公逃亡在外十七年,返回晋国四年就称霸于诸侯,他听信的大概都是咎犯那样的人吧!

管仲、鲍叔辅佐齐桓公治理国事时,齐国东部边境的百姓经常向上反映困苦的情况。管仲死后,竖刁、易牙被重用,百姓经常向上反映不困苦的情况,而不反映困苦的情况,(这也可以说明,管子有多注重人事上的努力了)管仲最终成为齐国的贤明的官吏,恩泽惠及子孙后代。

10、答案:1.B;2.C;3.C

4.(1)(我)自己内心盘算,从现在起往后再过二十年,等到天下安定太平了,(我)才跟同年中那些刚被推举为孝廉的人一样罢了。

(2)所以汴水之战时,(我的部下)只有几千人,后到扬州再去招募,也仍不超过三千人,这是(因为)我本来的志向就很有限。

解析:1.“及至”表示时间,作状语,“袁绍”为人名,作主语,“据”是动词,作谓语,“河北”是名词,作宾语,主谓宾结构完整,故应在“河北”之后断开,排除A、C两项。“投死为国”和“以义灭身”是对称结构,皆为“计”的宾语,由此排除D项。

2.由后文的“称臣”“天子之制”“皇后”等内容可知,文中用的是第一个意思。

3.打败董卓是在收编黄巾军之前。

4.(1)“图”的意思是“计划,盘算”;“清”的意思是“太平,安定”;“乃”的意思是“才”;“举”在句中表被动,意思是“被推举”。(2)“募”的意思是“招募”;“过”的意思是“超过”;“此其本志有限也”是判断句,“本志”的意思是“本来的志向”。

【参考译文】

我刚被推举为孝廉时,年纪很轻,自以为不是那种隐居深山而有名望的人士,唯恐被天下人看作是平庸愚昧之辈,所以想当一个郡的太守,把政治和教化搞好,来建立自己的名誉,让世上的读书人都清楚地了解我。所以我在济南时,开始革除弊政,公正地选拔、推荐官吏,这就触犯了那些朝廷的权贵。因为这被豪强权贵忌恨,我担心给家族招来灾祸,所以托病还乡了。

辞官之后,年纪还轻,回头看与我同年被荐举的人,有的年纪已五十多岁了,还没有被人称作年老。(我)自己内心盘算,从现在起往后再过二十年,等到天下安定太平了,(我)才跟同年中那些刚被推举为孝廉的人一样罢了。所以在谯县东面五十里的地方建了一栋精致的房子,打算在秋夏读书,冬春打猎,只希望得到一点瘠薄的土地,想老于荒野、不被人知,断绝和宾客交往的念头。但是这个愿望没有能实现。

后来我被征召做了都尉,又调任典军校尉,心里就又想为国家讨贼立功了。希望被封侯当个征西将军,死后在墓碑上题字“汉故征西将军曹侯之墓”,这就是我当时的志向。然而遇上董卓犯上作乱,各地纷纷起兵讨伐。这时我完全可以召集更多的兵马,然而我却常常裁减,不愿扩充;之所以这样做,是因为兵多了会意气骄盛,要与强敌抗争,就可能重新引起祸端。所以汴水之战时,(我的部下)只有几千人,后到扬州再去招募,也仍不超过三千人,这是(因为)我本来的志向就很有限。

后来我担任兖州刺史,击败了黄巾军,收编了三十多万人。再有袁术在九江盗用皇帝称号,部下都向他称臣,改称城门为建号门,衣冠服饰都按照皇帝的规格,两个老婆预先抢着当皇后。计划已定,有人劝说袁术立即登基,向天下人公开宣布,袁术回答说:“曹公尚在,还不能这样做。”此后我出兵讨伐,擒拿了他的四员大将,抓获了他的大量部属,致使袁术势穷力尽,集团瓦解崩溃,最后他得病而死。待到袁绍占据黄河以北,兵势强盛,我估计自己的力量,实在不能和他匹敌;但想到我这是为国献身,为正义而牺牲,这样也足以留名后世。幸而打败了袁绍,还斩了他的两个儿子。还有刘表自以为是皇室的同族,包藏奸心,忽进忽退,观察形势,占据荆州。我又平定了他,才使天下太平。自己当上了丞相,作为臣子已经显贵到极点,已经超过我原来的愿望了。

今天我说这些,好像很自大,实是想消除人们的非议,所以才无所隐讳罢了。假使国家没有我,还不知道会有多少人称帝,多少人称王呢!我之所以这样勤勤恳恳地叙说这些心里话,是看到周公有《金縢》这样的书可以表明自己的心迹,唯恐别人不相信我的缘故。

但要我就此放弃所统率的军队,把军权交还朝廷,回到我的封地武平去,这实在是不行啊。为什么呢?实在是怕自己放弃了兵权会遭到别人的谋害。这既是为子孙打算,也是考虑到自己垮台,国家将有颠覆的危险,因此不能贪图虚名而使自己遭受实际的祸害,这是不能干的啊。先前,朝廷恩封我的三个儿子为侯,我坚决推辞不接受,现在我改变主意打算接受它,这不是想再以此为荣,而是想以他们作为外援,从确保朝廷和自己的万分安全方面着想。

现在天下还未安定,我不能让位;至于封地,可以退还一些。现在我把阳夏、柘、苦三县的两万户赋税交还给朝廷,只享受武平县的一万户,姑且以此来平息诽谤和议论,稍稍减少别人对我的指责吧!

一、基础知识

1、下列对句中加粗字词的解释,不正确的一项是( )

①藉寇兵而赍盗粮 兵:武器

②举地千里,至今治强 举:攻克、占领

③而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也 佳冶:娇美妖冶

④臣闻吏议逐客,窃以为过矣 过:过分

⑤夫物不产于秦,可宝者多 宝:珍宝

⑥是以太山不让土壤,故能成其大 让:拒绝

⑦藉寇兵而赍盗粮 赍:付与、送给

A.①⑥ B.②⑦ C.③⑥ D.④⑤

2、下列加粗字的活用类型,与例句相同的一项是( )

例句:娱心意、说耳目者

A.然则是所重者在乎色、乐、珠玉

B.内自虚而外树怨于诸侯

C.弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者

D.此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之

3、下列各句中,不含通假字的一项是( )

A.遂散六国之从

B.河海不择细流

C.辛未三月念六夜四鼓

D.汝幸而偶我

4、下列各句中,句式与其他三项不同的一项是( )

A.迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于晋

B.内自虚而外树怨于诸侯

C.钟情如我辈者,能忍之乎

D.又何不幸而生今日之中国

5、下列对文中语句的理解,不正确的一项是( )

A.而随俗雅化佳冶窈窕赵女不立于侧也

译文:那些随俗推移由高雅而变化成娇美妖冶的佳丽,也不会立于陛下的身旁

B.由此观之,客何负于秦哉

译文:从这些情形去看,客卿哪有什么对不住秦国的地方呢

C.快意当前,适观而已矣

译文:无非是为了取乐于当前,适于观听罢了

D.今乃弃黔首以资敌国

译文:现在却放弃百姓去资助敌国

6、下列对文中相关常识的表述,不正确的一项是( )

A.诸侯,是古代中央政权所分封的各国国君的统称。周代分公、侯、伯、子、男五等,汉朝分侯、伯二等。周制,诸侯名义上需服从王室的政令,向王室朝贡、述职、服役,以及出兵勤王等。

B.翠凤,以翠羽装饰的风形旗帜。因天子所乘饰以翠羽的凤形车驾,亦借指天子。

C.海内,古人认为我国疆土四面环海,因此称国境以内为海内。泛指天下。

D.五帝,是对上古时代五位最具影响力的部落首领的尊称。《史记·五帝本纪》中指黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。

二、文言文拓展阅读训练

7、阅读下面的文言文,完成问题。

李斯者,楚上蔡人也。

始皇三十四年,置酒咸阳宫,博士仆射周青臣等颂称始皇威德。齐人淳于越进谏曰:“今陛下有海内,而子弟为匹夫,卒有田常、六卿之患,臣无辅弼,何以相救哉 事不师古而能长久者,非所闻也。今青臣等又面谀以重陛下过,非忠臣也。”始皇下其议丞相李斯。丞相谬其说,绌其辞,乃上书。曰:“臣请诸有文学《诗》《书》百家语者,蠲除去之。”始皇可其议,收去《诗》《书》百家之语以愚百姓,使天下无以古非今。明法度,定律令,皆以始皇起。同文书。治离宫别馆,周遍天下。明年,又巡狩,外攘四夷。斯皆有力焉。

斯长男由为三川守,诸男皆尚秦公主,女悉嫁秦诸公子。三川守李由告归咸阳,李斯置酒于家,百官长皆前为寿,门廷车骑以千数。李斯喟然而叹曰:“嗟乎!吾闻之荀卿曰‘物禁大盛’。夫斯乃上蔡布衣,闾巷之黔首,上不知其驽下,遂摧至此。当今人臣之位无居臣上者,可谓富贵极矣。物极则衰,吾未知所税驾也!”

始皇三十七年十月,行出游会稽,并海上,北抵琅邪。丞相斯、中车府令赵高兼行符玺令事,皆从。始皇有二十余子,长子扶苏以数直谏上,上使监兵上郡,蒙恬为将。少子胡亥爱,请从,上许之。余子莫从。

其年七月始皇帝至沙丘病甚令赵高为书赐公子扶苏曰以兵属蒙恬与丧会咸阳而葬书已封未授使者始皇崩书及玺皆在赵高所,独子胡亥、丞相李斯、赵高及幸宦者五六人知始皇崩,余群臣皆莫知也。李斯以为上在外崩,无真太子,故秘之。置始皇居辒辌车中,百官奏事上食如故,宦者辄从辒辌车中可诸奏事。

(节选自《史记·李斯列传》,有删改)

1.下列对文中加框部分的断句,正确的一项是( )

A.其年七月/始皇帝至/沙丘病甚/令赵高为书赐公子/扶苏曰以兵属蒙恬/与丧会咸阳而葬/书已封/未授使者/始皇崩/

B.其年七月/始皇帝至沙丘/病甚/令赵高为书赐公子/扶苏曰以兵属蒙恬/与丧会咸阳而葬/书已/封未授使者/始皇崩/

C.其年七月/始皇帝至/沙丘病甚/令赵高为书赐公子扶苏曰/以兵属蒙恬/与丧会咸阳而葬/书已/封未授使者/始皇崩/

D.其年七月/始皇帝至沙丘/病甚/令赵高为书赐公子扶苏曰/以兵属蒙恬/与丧会咸阳而葬/书已封/未授使者/始皇崩/

2.下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.陛下:原来指的是站在宫殿台阶下的侍者。臣子向天子进言时,不能直呼天子,必须先呼台下的侍者而告之。后来“陛下”就成为与帝王面对面应对的尊称。

B.会稽:中国古代郡名,位于长江下游江南一带,因会稽山而得名,秦朝始置。

C.崩:古代指帝王或王后去世。诸侯和大夫去世称“薨”。

D.太子:我国封建时代,帝王的儿子中已经确定继承帝位或王位的人的称谓,有时也用“东宫”来指称太子。

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.李斯借秦始皇让他处理淳于越谏言的机会,促使秦始皇没收并焚烧《诗经》《尚书》和诸子百家的言论文章。

B.李斯为秦初统治秩序的建立立下了汗马功劳,如修明法制、制定律令、统一文字、平定四夷等,他都出了力。

C.李斯的大儿子李由请假回咸阳,在家中摆酒宴,百官都前去向李由敬酒献物,祝他长寿,李斯慨然长叹,不知道归宿在何方。

D.秦始皇死后,李斯认为皇帝在外面去世,又没有正式确立太子,所以要保密,于是跟宦官赵高等人一起隐瞒秦始皇病逝的消息。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)丞相谬其说,绌其辞,乃上书。

(2)夫斯乃上蔡布衣,闾巷之黔首,上不知其驽下,遂擢至此。

8、阅读下面的文言文,完成问题。

李斯列传(节选)

赵高案治李斯。李斯拘执束缚,居囹圄中,仰天而叹曰:“嗟乎,悲夫!不道之君,何可为计哉!昔者桀杀关龙逢,纣杀王子比干,吴王夫差杀伍子胥。此三臣者,岂不忠哉,然而不免于死,身死而所忠者非也。今吾智不及三子,而二世之无道过于桀、纣、夫差,吾以忠死,宜矣。且二世之治岂不乱哉。日者夷其兄弟而自立也,杀忠臣而贵贱人,作为阿房之宫,赋敛天下。吾非不谏也,而不吾听也。凡古圣王饮食有节车器有数宫室有度出令造事加费而无益于民利者禁故能长久治安今行逆于昆弟,不顾其咎;侵杀忠臣,不思其殃。大为宫室,厚赋天下,不爱其费。三者已行,天下不听。今反者已有天下之半矣,而心尚未寤也,而以赵高为佐,吾必见寇至咸阳,麋鹿游于朝也。”

于是二世乃使高案丞相狱,治罪。赵高治斯,榜掠千余,不胜痛,自诬服。斯所以不死者,自负其有功,实无反心,幸得上书自陈,幸二世之寤而赦之。李斯乃从狱中上书曰:“臣为丞相,治民三十余年矣。逮秦之地狭隘,先王之时秦地不过千里,兵数十万。臣尽薄材,谨奉法令,阴行谋臣,资之金玉,使游说诸侯,阴修甲兵,饰政教,官斗士,尊功臣,盛其爵禄,故终以胁韩弱魏,破燕、赵,夷齐、楚,卒兼六国,虏其王,立秦为天子。罪一矣。地非不广,又北逐胡、貉,南定百越,以见秦之强。罪二矣。尊大臣,盛其爵位,以固其亲。罪三矣。立社稷,修宗庙,以明主之贤。罪四矣。更克画,平斗斛度量,文章布之天下,以树秦之名。罪五矣。治驰道,兴游观,以见主之得意。罪六矣。缓刑罚,薄赋敛,以遂主得众之心,万民戴主,死而不忘。罪七矣。若斯之为臣者,罪足以死固久矣。上幸尽其能力,乃得至今,愿陛下察之!”书上,赵高使吏弃去不奏,曰:“囚安得上书!”

赵高使其客十余辈诈为御史、谒者、侍中,更往复讯斯。斯更以其实对,辄使人复榜之。后二世使人验斯,斯以为如前,终不敢更言,辞服。奏当上,二世喜曰:“微赵君,几为丞相所卖。”

二世二年七月,具斯五刑,论腰斩咸阳市。斯出狱,与其中子俱执,顾谓其中子曰:“吾欲与若复牵黄犬俱出上蔡东门逐狡兔,岂可得乎 ”遂父子相哭,而夷三族。

(节选自《史记》,有删改)

1.下列对文中画框句子的断句,全都正确的一项是( )

A.凡古圣王饮食/有节/车器有数/宫室有度/出令造事/加费而无益于民利者禁/故能长久治安

B.凡古圣王/饮食有节/车器有数/宫室有度/出令造事加费/而无益于民利者禁/故能长久治安

C.凡古圣王饮食/有节/车器有数/宫室有度/出令造事加费/而无益于民利者禁/故能长久治安

D.凡古圣王/饮食有节/车器有数/宫室有度/出令造事/加费而无益于民利者禁/故能长久治安

2.下列对文中加粗词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.囹圄,亦为监狱,秦朝的监狱称之为“囹圄”,到了封建社会以后,监狱的称谓就有了进一步变化。

B.百越,先秦古籍对北方沿海一带古越部族的泛称,因这些古越部族众多纷杂且中原人对其不甚了解,故谓之为“百越”。

C.谒者,官名,古时亦用以泛指传达、通报的奴仆。据传春秋战国时国君左右掌传达等事的近侍即用此称。

D.五刑,中国古代官府对犯罪者所使用的五种主要刑罚的统称。先秦以前的五刑是指墨、剿、剕、宫、大辟。

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.李斯在狱中想到关龙逢、比干、伍子胥这些才智过人的臣子都很忠诚,却被夏桀、商纣和夫差杀死,所以自己尽忠而死是应该的。

B.李斯认为二世治国无道,竟不顾后果杀死亲兄弟自封为皇,残害忠良,重用奸臣,大规模修建阿房宫,对百姓横征暴敛,其治必不长久。

C.李斯在狱中上书时采用正话反说的手法,故意给自己罗列了七大罪状,以让奏疏能够顺利地上报二世,希望二世能觉悟省察并赦免他。

D.李斯虽遭受严刑拷打,但仍不顾一切地以实情对答,他自恃口才好,有功于朝廷,即使二世派人验证他也不改口供,终于获得二世的欢心。

4.用现代汉语翻译下列句子。

(1)日者夷其兄弟而自立也,杀忠臣而贵贱人,作为阿房之宫,赋敛天下。吾非不谏也,而不吾听也。

译文:________________

(2)后二世使人验斯,斯以为如前,终不敢更言,辞服。

译文:________________

9、阅读下面文言文,回答问题。

智者之举事必因时。时不可必成,其人事则不广①。成亦可,不成亦可。以其所能托其所不能,若舟之与车。

鲍叔、管仲、召忽三人相善,欲相与定齐国,以公子纠为必立。召忽曰:“吾三人者于齐国也,譬之若鼎之有足,去一焉则不成。且小白②则必不立矣,不若三人佐公子纠也。”管仲曰:“不可。夫国人恶公子纠之母,以及公子纠;公子小白无母,而国人怜之。事未可知,不若令一人事公子小白。夫有齐国必此二公子也。”故令鲍叔傅公子小白,管子、召忽居公子纠所。公子纠外物则固难必。虽然,管子之虑近之矣。若是而犹不全也,其天邪,人事则尽之矣。

晋文公欲合诸侯。咎犯曰:“不可。天下未知君之义也。”公曰:“何若?”咎犯曰:“天子避叔带之难③,出居于郑。君奚不纳之,以定大义?且以树誉。”文公曰:“吾其能乎?”咎犯曰:“事若能成,继文之业,定武之功,辟土安疆。于此乎在矣。事若不成,补周室之阙,勤天子之难,成教垂名,于此乎在矣。君其勿疑。”文公听之,遂与草中之戎、骊土之翟,定天子于成周。于是天子赐之南阳之地,遂霸诸侯。举事义且利,以立大功。文公可谓智矣。此咎犯之谋也。出亡十七年,反国四年而霸,其听皆如咎犯者邪!

管子、鲍叔佐齐桓公举事,齐之东鄙人有常致苦者。管子死,竖刁、易牙用,国之人常致不苦,不知致苦,卒为齐国良工,泽及子孙。

(节选自《吕氏春秋》)

[注]①广:通“旷”,荒废,耽误。②小白:齐桓公,公子纠同父异母的弟弟。③叔带之难:周襄王的同父异母的弟弟叔带联合外族攻周,致使周襄王流亡郑国。

1.下列对句中加粗词的解释,不正确的一项是( )

①智者之举事必因时 因:凭借

②若是而犹不全也 全:完备

③晋文公欲合诸侯 合:迎合

④君奚不纳之 奚:为何

⑤吾其能乎 其:大概

⑥勤天子之难 勤:为……尽力

⑦成教垂名 垂:留传

⑧齐之东鄙人有常致苦者 致:表达

A.①⑦ B.②⑧ C.③⑤ D.④⑥

2.下列对文中语句的翻译,不正确的一项是( )

A.以其所能托其所不能

译文:用自己能做到的弥补自己不能做到的

B.欲相与定齐国

译文:想要一起努力让齐国安定下来

C.天下未知君之义也

译文:天下还没有认识到您的主张合乎道义

D.卒为齐国良工

译文:管仲最终成为齐国历史上的贤良工匠

3.根据文意,下列理解和分析,不正确的一项是( )

A.要想成就大事,就要把握有利时机,同时认识到自身不足并努力弥补。

B.管子考虑到民情对国事的影响,对谁将会担任齐君的猜想不同于召忽。

C.管子辅佐齐桓公时注重人事,他愿意倾听民生疾苦,这样的做法有利于安邦治国。

D.咎犯预见到晋文公想要称霸,就劝他听从周天子的命令去平定戎和翟。

4.将文中画框的句子翻译为现代汉语。

(1)夫国人恶公子纠之母,以及公子纠

反国四年而霸,其听皆如咎犯者邪

在首段提出“不广人事”的观点之后,文章是如何围绕这一观点展开的?

10、阅读下面的文言文,回答后面的问题。

让县自明本志令

曹操

孤始举孝廉,年少,自以本非岩穴知名之士,恐为海内人之所见凡愚,欲为一郡守,好作政教,以建立名誉,使世士明知之;故在济南,始除残去秽,平心选举,违迕诸常侍。以为强豪所忿,恐致家祸,故以病还。

去官之后,年纪尚少,顾视同岁中,年有五十,未名为老。内自图之,从此却去二十年,待天下清,乃与同岁中始举者等耳。故于谯东五十里筑精舍,欲秋夏读书,冬春射猎,求底下之地,欲以泥水自蔽,绝宾客往来之望。然不能得如意。

后征为都尉,迁典军校尉,意遂更欲为国家讨贼立功,欲望封侯作征西将军,然后题墓道言“汉故征西将军曹侯之墓”,此其志也。而遭值董卓之难,兴举义兵。是时合兵能多得耳,然常自损,不欲多之;所以然者,多兵意盛,与强敌争,倘更为祸始。故汴水之战数千,后还到扬州更募,亦复不过三千人,此其本志有限也。

后领兖州,破降黄巾三十万众。又袁术僭号于九江,下皆称臣,名门曰建号门,衣被皆为天子之制,两妇预争为皇后。志计已定,人有劝术使遂即帝位,露布天下,答言“曹公尚在,未可也”。后孤讨禽其四将,获其人众,遂使术穷亡解沮,发病而死。及至袁绍据河北兵势强盛孤自度势实不敌之但计投死为国以义灭身足垂于后幸而破绍枭其二子。又刘表自以为宗室,包藏奸心,乍前乍却,以观世事,据有当州,孤复定之,遂平天下。身为宰相,人臣之贵已极,意望已过矣。

今孤言此,若为自大,欲人言尽,故无讳耳。设使国家无有孤,不知当几人称帝,几人称王!所以勤勤恳恳叙心腹者,见周公有《金縢》之书以自明,恐人不信之故。

然欲孤便尔委捐所典兵众,以还执事,归就武平侯国,实不可也。何者?诚恐己离兵为人所祸也。既为子孙计,又己败则国家倾危,是以不得慕虚名而处实祸,此所不得为也。前,朝恩封三子为侯,固辞不受,今更欲受之,非欲复以为荣,欲以为外援,为万安计。

江湖未静,不可让位;至于邑土,可得而辞。今上还阳夏、柘、苦三县户二万,但食武平万户,且以分损谤议,少减孤之责也。

(选自《古文鉴赏辞典》,有删改)

1.下列对文中画框部分的断句,全都正确的一项是( )

A.及至袁绍/据河北兵/势强盛/孤自度势实不敌之/但计投死/为国以义灭身/足垂于后/幸而破绍/枭其二子

B.及至袁绍据河北/兵势强盛/孤自度势/实不敌之/但计投死为国/以义灭身/足垂于后/幸而破绍/枭其二子

C.及至袁绍/据河北兵/势强盛/孤自度/势实不敌之/但计投死为国/以义/灭身足垂于后/幸而破绍/枭其二子

D.及至袁绍据河北/兵势强盛/孤自度/势实不敌之/但计投死为国/以义/灭身足垂于后/幸而破绍/枭其二子

2.下列对文中加粗词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.孤:古代王侯自谦之称。曹操当时任丞相,封武平侯,故以此自称。

B.举孝廉:汉朝的一种取士制度。指地方官向朝廷推荐孝顺父母、清廉方正的人出来做官。《三国演义》中有“弘曾举孝廉,亦尝作吏”。

C.僭号:一是指冒用帝王的称号;二是指超越本分的封号。文中是第二个意思。

D.皇后:皇帝的正妻。“后”最初也是君主主宰的意思,其与“帝”的区别是,“帝”是传说中的天神,“后”是大地的统治者。

3.下列对原文有关内容的理解,不正确的一项是( )

A.曹操最初的志向是做一个好郡守,好好搞政教来建立名誉。因此他在济南革除弊政,公正地选拔、推荐官吏,却因豪强权贵的忌恨而辞官。

B.曹操辞官还乡后,在谯县东面五十里的地方建了一栋房子,准备秋夏时读书,冬春时打猎,曾一度产生老于荒野、断绝与宾客交往的念头。

C.曹操收编了黄巾军的三十多万人后,先后打败了董卓、袁术、袁绍和刘表,自己也当上了丞相。他认为,作为臣子已显贵至极,这超过了他原来的愿望。

D.曹操主动提出退还三县的封地,但表示绝不放弃兵权。他说他这样做,既是为子孙打算,也是考虑到自己垮台后国家会有颠覆的危险。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)内自图之,从此却去二十年,待天下清,乃与同岁中始举者等耳。

(2)故汴水之战数千,后还到扬州更募,亦复不过三千人,此其本志有限也。

参考答案

1、答案:D

解析:④“过”,错误。⑤“宝”,珍视。

2、答案:C

解析:例句与C项都是使动用法,意思分别为“使……娱乐”“使……愉快”。A项,形容词作动词,看重。B项均为名词作状语。D项,“说”同“悦”,意动用法,感到高兴。

3、答案:D

解析:A.“从”同“纵”。B.“择”同“释”,舍弃。C.“念”同“廿”,二十。

4、答案:C

解析:C.定语后置句,其他三项为状语后置句。

5、答案:A

解析:应译为:那些娴雅变化而能随俗推移的娇美妖冶的赵国美女,也不会立于陛下的身旁。

6、答案:A

解析:汉代分王、侯二等。

答案:

1.D; 2.C; 3.C;

4.(1)丞相认为他的说法是错误的,排斥他的言辞,就上书给始皇。

(2)我李斯原是上蔡的平民,里巷的百姓,皇帝不知道我才能低下,竟然把我提拔到这样高的地位。

解析:1.“病甚”的主语是“始皇帝”,不是“沙丘”,故“病甚”前应断开,由此排除A、C两项。“公子”指古代诸侯之子,“公子扶苏”指始皇帝长子扶苏,中间不能断开,由此排除B项。故选D。

2.“诸侯和大夫去世称‘薨’”错,诸侯去世称“薨”,大夫去世称“卒”。

3.是李斯在家中摆酒宴,百官向李斯敬酒献物,祝他长寿,不是李由。

4. (1)谬:意动用法,认为……是错误的。绌:通“黜”,贬退、排斥。辞:言辞。(2)黔首:平民。驽下:才能低下。擢:提拔。

【参考译文】

李斯是楚国上蔡人。

始皇三十四年,在咸阳宫摆酒宴,博士仆射周青臣等人歌颂秦始皇的威力和功德。齐人淳于越进谏说:“现在陛下您统一了天下,然而您的子弟还是平民,如果突然有田常、六卿那样的祸患,在朝中没有辅佐之臣,怎么相救呢 事情不效法远古而能长久的,我没有听说过。现在周青臣等人又当面阿谀奉承来加重您的错误,不是忠臣啊。”始皇把他的意见交给丞相李斯处理。丞相认为他的说法是错误的,排斥他的言辞,就上书给始皇。说:“我请求下令,凡藏有《诗经》《尚书》和诸子百家言论文章的,一律清除”秦始皇许可了他的建议,没收了《诗经》《尚书》和诸子百家的言论文章来使百姓愚昧无知,使天下人不能再用古代的事来否定今天的现实。修明法制,制定律令,都是从始皇开始的。统一文字。在全国各地修建离宫别馆。第二年,始皇又视察各地,在外平定四夷。李斯都出了力。

李斯的长子李由担任三川郡守,儿子们都娶了秦国的公主,女儿们都嫁给秦国的公子。三川郡守李由请假回咸阳时,李斯在家中摆酒宴,百官都前去给李斯敬酒献物,祝他长寿,门前的车马数以千计。李斯慨然长叹道:“唉!我听荀卿说过‘事情忌讳太过分了’。我李斯原是上蔡的平民,里巷的百姓,皇帝不知道我才能低下,竟然把我提拔到这样高的地位。现如今做臣子的没有人比我职位更高,可以说富贵到极点了。然而事物繁盛到极点以后则将衰萎,我不知道自己的归宿在哪里啊!”

始皇三十七年十月,秦始皇巡视出游会稽山,沿海北上到达琅邪山。丞相李斯和中车府令赵高兼理掌管印信、发布命令等事,都随同前往。始皇有二十多个儿子,长子扶苏因多次直言劝谏皇上,始皇派他到上郡监督军队,蒙恬为将军。小儿子胡亥受宠爱,请求随行,始皇答应了。其余的儿子都没跟随。

这一年七月,始皇到达沙丘,病得非常严重,命令赵高下诏书给公子扶苏说:“把军队交给蒙恬,到咸阳参加丧礼,然后(将我)下葬。”诏书已经封好,还没交给使者,始皇就去世了。诏书和印章都在赵高那里,只有小儿子胡亥、丞相李斯、赵高以及五六个受宠幸的宦官知道始皇去世,其余的群臣都没人知道。李斯认为皇帝在外面去世,又没有正式确立太子,所以要保守秘密。把始皇的尸体安放在辒辌车里,百官奏事和进献食物还和过去一样,宦官就从辒辌车中(假托始皇的命令)批复各项上奏的事。

答案:

1.D;2.B;3.D

4.(1)不久前杀死自己的兄弟而自立为皇帝,杀害忠良之士,重用卑贱之人,修建阿房宫,向天下百姓横征暴敛。我不是没有劝谏,可是他不听我的。

(2)后来二世派人去验证李斯的口供,李斯认为还和以前一样,最终不敢再改口供,在供词上承认了自己的罪状。

解析:1.“凡古圣王”是整句话的主语,其后停顿,“饮食有节”“车器有数”“宫室有度”结构相同,据此排除A、C两项。“出令造事”是一个整体,作“加费而无益于民利者禁”主语,应在“出令造事”后停顿,排除B项。

2.“百越,先秦古籍对北方沿海一带古越部族的泛称”说法有误。“百越”之称谓源于先秦古籍对南方沿海一带古越部族的泛称。

3.“但仍不顾一切地以实情对答”“终于获得二世的欢心”说法有误。根据原文语句“赵高治斯,榜掠千余,不胜痛,自诬服”“二世二年七月,具斯五刑,论腰斩咸阳市”可知,李斯被屈打成招,最终未获二世的欢心。

4.[参考译文]

赵高查办李斯。李斯被拘捕捆绑,关在监狱中,仰天长叹道:“可悲啊!无道的昏君,怎能替他出谋划策呢!从前夏桀杀死关龙逢,商纣杀死王子比干,吴王夫差杀死伍子胥。这三个大臣,难道不忠诚吗!然而却免不了一死,他们虽然尽忠而死,只可惜忠诚的对象错了。现在我的才智比不上这三个人,而二世的暴虐无道超过了夏桀、商纣和夫差,我因尽忠而被杀,死得其所了。况且二世治国难道不乱吗!不久前杀死自己的兄弟而自立为皇帝,杀害忠良之士,重用卑贱之人,修建阿房宫,向天下百姓横征暴敛。我不是没有劝谏,可是他不听我的。大凡古代圣明的君王,饮食有节制,车马器用有规定的数量,宫殿居室都有限制,颁布命令、治办事情,增加费用却无益于百姓利益的,一律禁止,所以才能够长治久安。现在二世对自己的兄弟,施以有悖于常理的残暴手段,不顾及这样做会有什么罪孽;迫害杀戮忠臣,也不考虑这样会有什么灾祸。大规模修筑宫殿,加重天下百姓的赋税,不吝惜钱财。这三件事做了之后,天下百姓不听从他。现在天下已有一半人造反了,但二世心中还未醒悟,却让赵高辅助,我一定会看到敌人攻进咸阳,麋鹿在朝廷上游荡。”

这时二世派赵高审理丞相李斯的案件,要定他的罪。赵高审讯李斯,拷打了他一千多杖,李斯忍受不了,冤屈地认罪了。李斯不想死的原因,是他自认为对秦国有大功,又确实没有反叛之心,希望能够上书为自己辩护,也希望二世能醒悟并赦免他。李斯于是在监狱中上书说:“我担任丞相,治理百姓已经三十多年了。我来秦国时领土还很狭小,先王的时候,秦国的土地不超过千里,士兵才几十万。我竭尽了自己微薄的才能,小心谨慎地奉行法令,暗中派遣谋臣,资助他们金银珠宝,让他们到各国游说,同时暗中准备武装,整顿政治教化民众,任用英勇善战的人为官,尊重功臣,给予他们很高的爵位和俸禄,因此终于胁持住韩国,削弱了魏国,击败了燕国、赵国,削平了齐国、楚国,最后兼并了六国,俘获了他们的国君,拥立秦王为天子。这是我的第一条罪状。秦国的疆域并不是不广阔,但还要在北方驱逐胡人、貉人,在南方平定百越,以显示秦国的强大。这是我的第二条罪状。尊重大臣,提高他们的爵位,用以巩固他们同秦王的亲密关系。这是我的第三条罪状。建立社稷,修建宗庙,以显示主上的贤明。这是我的第四条罪状。更改尺度衡器上所刻的标志,统一度量衡和文字,颁布天下,以树立秦朝的威名。这是我的第五条罪状。修筑道路,兴建游观之所,以显示主上志满意得。这是我的第六条罪状。减轻刑罚,减少赋税,以顺遂皇上赢得民心的意愿,使百姓都拥戴皇上,至死不忘皇上的恩德。这是我的第七条罪状。像我李斯这样做臣子的,所犯的罪足以处死本来已经很久了,皇上帝望我竭尽所能才得以活到今天,希望皇上明察,”奏疏呈上之后,赵高让狱吏丢在一边不上报,说:“囚犯岂能上书!”

赵高派十多个门客假扮成御史、谒者、侍中,轮流前往审问李斯。李斯改为以实情对答,赵高就让人再严刑拷打他。后来二世派人去验证李斯的口供,李斯以为还和以前一样,最终不敢再改口供,在供词上承认了自己的罪状。(赵高)把判决书呈给二世,二世很高兴地说:“没有赵君,我几乎被丞相出卖了。”

二世二年(前208)七月,李斯被判处五刑,在咸阳街市腰斩。李斯与他的次子一同被押解出狱时,回头对儿子说:“我想和你再次牵着黄狗一同出上蔡东门追逐狡兔,难道还可以吗?”于是父子二人相对而哭,三族的人都被处死了。

9、答案:1.C;2.D;3.D

4.(1)齐国人厌恶公子纠的母亲,因此会影响到公子纠

(2)(晋文公)返回晋国四年就称霸于诸侯,他听信的大概都是咎犯那样的人吧

5.第二段以管仲等安定齐国为例,突出“不广人事”应该周详考虑,以应对变局。第三段以晋文公实现霸业为例,突出“不广人事”应该义利兼顾才能成就大事。最后一段以管仲成为良相为例,突出“不广人事”应该关心民生,造福社会。

解析:1.③“合”,会合。⑤“其”,副词,表示反问,难道,岂。

2.“卒”,最终;“为”,成为;“良工”,古代泛称技艺高超的人,结合“泽及子孙”分析,此处明显用的是语境义,管仲在齐国为相,“良工”应该译为贤明的官吏。句意:管仲最终成为齐国的贤明的官吏。

3.“咎犯预见到晋文公想要称霸”“听从周天子的命令”错误。结合第三段分析,文公听从了咎犯的主张,就联合戎、翟的力量,把周天子安置在成周。于是周天子把南阳赐给文公,文公就称霸于诸侯了。文中没有说“咎犯预见到晋文公想要称霸”“听从周天子的命令”。

4.“以及”,因此影响到。“反”,返回。

5.文章第一段提出观点后,后面三段围绕这一观点展开论证。每一段在举例后都有论证分析,答题时抓住这些分析即可。第二段中,“公子纠外物则固难必。虽然,管子之虑近之矣。若是而犹不全也,其天邪,人事则尽之矣”,抓住句中关键词“虑近”“全”“人事”可得到答案。第三段中,抓住“举事义且利,以立大功。文公可谓智矣”中的“义且利”可得到答案。最后一段中,管仲任职时“齐之东鄙人有常致苦者”与易牙任职时“国之人常致不苦,不知致苦”作对比,突出应该关心民生,以造福社会。

[参考译文]

明智的人做事一定要凭借时机。时机并不能够完全决定最后的成功,因此人为的努力就不能够废弃。(凭借时机)能成事也好,不能成事也好。用自己能做到的弥补自己不能做到的,就像船和车(在交通方面能互相弥补不足)一样。

鲍叔、管仲、召忽三个人彼此交好,想要一起努力让齐国安定下来,(召忽)认为公子纠是一定能被确立为国君的人。召忽说:“我们三个人对于齐国来说,就像鼎的三足一样,缺一不可。况且公子小白一定不会被确立为国君,不如我们三人都辅佐公子纠。”管仲说:“不行。齐国人厌恶公子纠的母亲,因此会影响到公子纠;公子小白失去了母亲,因而齐国人爱怜他。形势会怎样尚未可知,不如安排一人去辅佐公子小白。主政齐国的人一定是这两位中的一位。”所以就让鲍叔辅佐公子小白,管仲、召忽留在公子纠那里。对于公子纠而言,事物本来就很难预料会怎样。虽然这样,管仲的考虑还是近于妥善的。这样做了,如果(策略)还不完备,那大概是天意吧,在人为的努力方面算是完全付出了(也没什么好遗憾的)。

晋文公想要会合诸侯。咎犯说:“不行。天下还没有认识到您的主张合乎道义。”文公说:“那应该怎么办?”咎犯说:“天子为了躲避叔带带来的灾难,流亡在郑国。您为什么不送他回去,以此来确立大义?并借此树立自己的声誉。”文公说:“我真的能做到吗?”咎犯说:“事情如果能做成,那么继承文王的事业,确立武公的功绩,(为晋国)开拓土地,安定边疆。就在此一举了。事情如果做不成,那么弥补周王室的过失,为化解周天子的危难尽力,可以成就教化,也会青史留名,就都包含在其中了。您一定不要犹豫了。”文公听从了他的主张,就联合草原上的戎族和骊土的翟族,把周天子安置在成周。于是周天子把南阳赐给文公,文公就称霸于诸侯了。做事情既符合道义又能获取回报,凭借这个而建立不平凡的功业,文公真能够称得上智者。这些都是(得益于)咎犯的谋划啊。文公逃亡在外十七年,返回晋国四年就称霸于诸侯,他听信的大概都是咎犯那样的人吧!

管仲、鲍叔辅佐齐桓公治理国事时,齐国东部边境的百姓经常向上反映困苦的情况。管仲死后,竖刁、易牙被重用,百姓经常向上反映不困苦的情况,而不反映困苦的情况,(这也可以说明,管子有多注重人事上的努力了)管仲最终成为齐国的贤明的官吏,恩泽惠及子孙后代。

10、答案:1.B;2.C;3.C

4.(1)(我)自己内心盘算,从现在起往后再过二十年,等到天下安定太平了,(我)才跟同年中那些刚被推举为孝廉的人一样罢了。

(2)所以汴水之战时,(我的部下)只有几千人,后到扬州再去招募,也仍不超过三千人,这是(因为)我本来的志向就很有限。

解析:1.“及至”表示时间,作状语,“袁绍”为人名,作主语,“据”是动词,作谓语,“河北”是名词,作宾语,主谓宾结构完整,故应在“河北”之后断开,排除A、C两项。“投死为国”和“以义灭身”是对称结构,皆为“计”的宾语,由此排除D项。

2.由后文的“称臣”“天子之制”“皇后”等内容可知,文中用的是第一个意思。

3.打败董卓是在收编黄巾军之前。

4.(1)“图”的意思是“计划,盘算”;“清”的意思是“太平,安定”;“乃”的意思是“才”;“举”在句中表被动,意思是“被推举”。(2)“募”的意思是“招募”;“过”的意思是“超过”;“此其本志有限也”是判断句,“本志”的意思是“本来的志向”。

【参考译文】

我刚被推举为孝廉时,年纪很轻,自以为不是那种隐居深山而有名望的人士,唯恐被天下人看作是平庸愚昧之辈,所以想当一个郡的太守,把政治和教化搞好,来建立自己的名誉,让世上的读书人都清楚地了解我。所以我在济南时,开始革除弊政,公正地选拔、推荐官吏,这就触犯了那些朝廷的权贵。因为这被豪强权贵忌恨,我担心给家族招来灾祸,所以托病还乡了。

辞官之后,年纪还轻,回头看与我同年被荐举的人,有的年纪已五十多岁了,还没有被人称作年老。(我)自己内心盘算,从现在起往后再过二十年,等到天下安定太平了,(我)才跟同年中那些刚被推举为孝廉的人一样罢了。所以在谯县东面五十里的地方建了一栋精致的房子,打算在秋夏读书,冬春打猎,只希望得到一点瘠薄的土地,想老于荒野、不被人知,断绝和宾客交往的念头。但是这个愿望没有能实现。

后来我被征召做了都尉,又调任典军校尉,心里就又想为国家讨贼立功了。希望被封侯当个征西将军,死后在墓碑上题字“汉故征西将军曹侯之墓”,这就是我当时的志向。然而遇上董卓犯上作乱,各地纷纷起兵讨伐。这时我完全可以召集更多的兵马,然而我却常常裁减,不愿扩充;之所以这样做,是因为兵多了会意气骄盛,要与强敌抗争,就可能重新引起祸端。所以汴水之战时,(我的部下)只有几千人,后到扬州再去招募,也仍不超过三千人,这是(因为)我本来的志向就很有限。

后来我担任兖州刺史,击败了黄巾军,收编了三十多万人。再有袁术在九江盗用皇帝称号,部下都向他称臣,改称城门为建号门,衣冠服饰都按照皇帝的规格,两个老婆预先抢着当皇后。计划已定,有人劝说袁术立即登基,向天下人公开宣布,袁术回答说:“曹公尚在,还不能这样做。”此后我出兵讨伐,擒拿了他的四员大将,抓获了他的大量部属,致使袁术势穷力尽,集团瓦解崩溃,最后他得病而死。待到袁绍占据黄河以北,兵势强盛,我估计自己的力量,实在不能和他匹敌;但想到我这是为国献身,为正义而牺牲,这样也足以留名后世。幸而打败了袁绍,还斩了他的两个儿子。还有刘表自以为是皇室的同族,包藏奸心,忽进忽退,观察形势,占据荆州。我又平定了他,才使天下太平。自己当上了丞相,作为臣子已经显贵到极点,已经超过我原来的愿望了。

今天我说这些,好像很自大,实是想消除人们的非议,所以才无所隐讳罢了。假使国家没有我,还不知道会有多少人称帝,多少人称王呢!我之所以这样勤勤恳恳地叙说这些心里话,是看到周公有《金縢》这样的书可以表明自己的心迹,唯恐别人不相信我的缘故。

但要我就此放弃所统率的军队,把军权交还朝廷,回到我的封地武平去,这实在是不行啊。为什么呢?实在是怕自己放弃了兵权会遭到别人的谋害。这既是为子孙打算,也是考虑到自己垮台,国家将有颠覆的危险,因此不能贪图虚名而使自己遭受实际的祸害,这是不能干的啊。先前,朝廷恩封我的三个儿子为侯,我坚决推辞不接受,现在我改变主意打算接受它,这不是想再以此为荣,而是想以他们作为外援,从确保朝廷和自己的万分安全方面着想。

现在天下还未安定,我不能让位;至于封地,可以退还一些。现在我把阳夏、柘、苦三县的两万户赋税交还给朝廷,只享受武平县的一万户,姑且以此来平息诽谤和议论,稍稍减少别人对我的指责吧!

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])