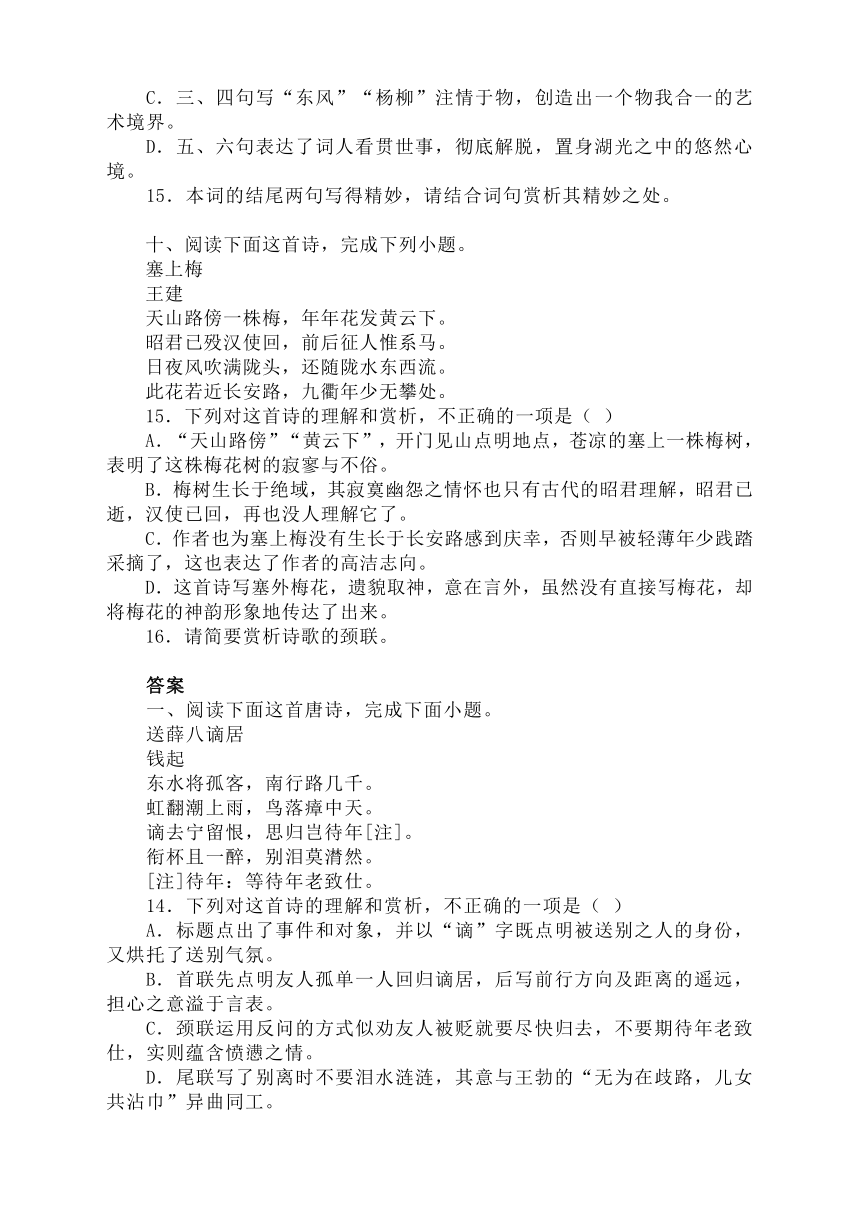

2023届高考语文古诗词复习备考:赏析诗歌的某联或某句试题+专练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文古诗词复习备考:赏析诗歌的某联或某句试题+专练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-15 11:02:25 | ||

图片预览

文档简介

高考古诗词复习备考:赏析诗歌的某联或某句试题 专练

一、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

送薛八谪居

钱起

东水将孤客,南行路几千。

虹翻潮上雨,鸟落瘴中天。

谪去宁留恨,思归岂待年[注]。

衔杯且一醉,别泪莫潸然。

[注]待年:等待年老致仕。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.标题点出了事件和对象,并以“谪”字既点明被送别之人的身份,又烘托了送别气氛。

B.首联先点明友人孤单一人回归谪居,后写前行方向及距离的遥远,担心之意溢于言表。

C.颈联运用反问的方式似劝友人被贬就要尽快归去,不要期待年老致仕,实则蕴含愤懑之情。

D.尾联写了别离时不要泪水涟涟,其意与王勃的“无为在歧路,儿女共沾巾”异曲同工。

15.本诗颔联历来为人所称道,请从手法和意象角度简要分析。

二、阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

送裴侍御归上都 张谓

楚地劳行役,秦城罢鼓鼙。

舟移洞庭岸,路出武陵溪。

江月随人影,山花趁马蹄。

离魂将别梦,先已到关西。

[注]此诗作于潭州(今长沙),诗人时任潭州刺史。上都,指都城长安。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.本诗首联写指战乱平定后,裴侍御来潭州公干,现在要回去了。

B.颔联写裴侍御一路所经之地,沿途风景优美,洞庭与武陵水陆并举。

C.“离魂”指分离的愁绪,尾联将送行化实为虚,给读者留下想象的空间。

D.这是一首送别诗,用语平淡,但诗味浓郁,着重渲染了离别的凄然和伤感。

16.颈联“江月随人影,山花趁马蹄”是后人传诵的名句,请简要赏析其艺术特色。(6分)

三、阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

谒李白墓 曾巩

世间遗草三千首,林下荒坟二百年。

信矣辉光争日月,依然精臾动山川。

曾无近属持门户,空有乡人拂几筵①。

顾我自惭才力薄,欲将何物吊前贤。

【注】①几筵:祭祀的席位或灵座。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联对仗工整,“三千首”与“二百年”突出了李白诗作之多和离世之久。

B.颔联评价李白的诗歌光芒万丈,可与日月争辉,其精神至今仍能撼动山川。

C.颈联叙写李白身后的落寞,“空”字暗含着对嘉地只有乡人来祭扫的感伤。

D.全诗先总后分,首联总写,二、三联分写李白的诗与墓,尾联抒发谒墓之情。

15.尾联表达了怎样的思想感情?请结合诗句简要分析。(6分)

四、阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

村 行

杜牧

春半南阳西,柔桑过村坞。

娉娉垂柳风,点点回塘雨。

蓑唱牧牛儿,篱窥茜裙女。

半湿解征衫,主人馈鸡黍。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.“春半”交代了村行时间是春色烂漫的季节,“南阳西”交代了村行的地点。

B.遍村柔桑,欣欣向荣。“过”写出柔桑生长的姿态和鲜嫩的状态,活灵活现。

C.诗人戴着蓑笠唱着牧歌,看见篱边穿着红裙子的农家少女,充满了乡野情味。

D.行路征人,解松半湿的衣衫,主人摆出丰盛的饭菜招待客人,表现了农村的人情美。

15.诗歌的颔联极其精妙,请简要赏析,并说明其在诗歌结构上的作用。(6分)

五、阅读下面这首诗,回答问题

宝奎殿前花树子去年与宋中道同赋今复答宋诗

韩 维

长条飞动不依栏,淡粉浓朱巧作团。

无语不辞终日立,有情曾是隔年看。

春罗试舞衣新换,古锦藏诗墨未乾。

我为愁多悲节物,欲酬佳句泪沾翰。

14.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联从长条飞动的姿态和淡粉浓朱的颜色角度描述宝奎殿前花树的美丽。

B.颔联以“终日立”和“隔年看”表现了诗人在触景生情中忆及旧日情景。

C.舞女换上春天的新衣,收藏好墨迹未干的诗,暗示了诗人答复友人的心情。

D.尾联将眼前之景和心中之情融为一体,表现诗人内心对自然之物的怜恤。

15.尾联言语直接,感情真率,请结合诗句加以简要赏析。

六、阅读下面这首宋诗,完成15~16小题。

观 书

(明)于谦

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。

眼前直下三千字,胸次全无一点尘。

活水源流随处满,东风花柳逐时新。

金鞍玉勒①寻芳客,未信我庐别有春。

【注】①金鞍玉勒:指富贵公子。

15. 下列对本诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A. 首联写诗人和书本的亲密关系。“多情”“相亲”用拟人手法,体现诗人对书本的喜爱。

B. 颔联用夸张手法写书的吸引力之大和读书速度之快,也表现了诗人读书难免疲惫的心情。

C. 诗中把“寻芳”的贵公子与痴爱读书的“我”作对比,表明闭门读书之乐胜于四处游玩。

D. 这首诗结合诗人的亲身体会,极写读书的好处和乐趣,体现了诗人高雅不俗的人生志趣。

16. 请赏析诗歌颈联的妙处。(6分)

七、阅读下面这首宋诗,完成下列小题。

发太城留别田父

范成大

秋苗五月未入土,行人欲行心更苦。

路逢田翁有好语,竞说宿来三尺雨。

行人虽去亦伸眉,翁皆好住莫相思。

流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社。

17.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.第一联写诗人将要远行,与田父离别难舍之情,也突出为秋苗未栽种而忧苦。

B.第四句中的“竞”字,写出了田翁们争着告诉诗人昨晚下了一场大雨的喜悦。

C.第五、六句写诗人高兴的原因:田翁们不必再为收成愁虑,可以安心生活了。

D.全诗以质朴无华的语言,充分表达了诗人对农事和农民生活的深切关心之情。

18.请赏析最后一联“流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社”的精妙之处。

八、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

雨不绝①

杜甫

鸣雨既过渐细微,映空摇飏如丝飞。

阶前短草泥不乱,院里长条风乍稀。

舞石旋应将乳子②,行云莫自湿仙衣③。

眼边江舸何匆促,未待安流逆浪归。

【注】①此诗当作于公元766年,当时杜甫55岁,住在夔州。由于夔州都督柏茂林的照顾,杜甫得以在此暂住。②舞石句:语出《水经注》,“湘水东南流经燕山东,其山有石一,绀而状燕,因以名山。其石或大或小,若母子焉。及其雷风相薄,则石燕群飞,颉颃如真燕矣”。③行云句:战国时期宋玉的《高唐赋》序有巫山神女“旦为朝云,暮为行雨”句。

14.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗由雷雨写到绵绵细雨再到风雨交加,表现了诗人为雨所苦的心情。

B.第二句使用比喻的方法,形象再现了暮春时节满天细雨纷纷扬扬的景象。

C.颔联根据不同空间的特点,准确使用形容词来表达感情,读来含蓄蕴藉。

D.诗人最后写江舸逆浪而行,有对江舸的担忧,也隐隐透露自己思归之意。

15.颈联采用了怎样的艺术手法?有怎样的表达效果?请结合全诗分析。

九、阅读下面这首诗歌,完成14~15题。

西江月·问讯湖边春色

(南宋)张孝祥

问讯湖边春色,重来又是三年。东风吹我过湖船,杨柳丝丝拂面。

世路如今已惯,此心到处悠然。寒光亭下水如天,飞起沙鸥一片。

(注)这首词大约是绍兴三十二年(1162)春,张孝祥自建康还宣城途经溧阳(今江苏省溧阳县)时所作。三年前,张孝祥在临安兼权中书舍人,后为汪彻所劾罢。

14.下列对这首词的赏析,不恰当的一项是

A.首句中的“湖边春色”为后面写“杨柳”“东风”“乘船游湖”作铺垫。

B.“又”字既有对时光流逝、对历经坎坷的感慨,又有对再次来此的欣喜。

C.三、四句写“东风”“杨柳”注情于物,创造出一个物我合一的艺术境界。

D.五、六句表达了词人看贯世事,彻底解脱,置身湖光之中的悠然心境。

15.本词的结尾两句写得精妙,请结合词句赏析其精妙之处。

十、阅读下面这首诗,完成下列小题。

塞上梅

王建

天山路傍一株梅,年年花发黄云下。

昭君已殁汉使回,前后征人惟系马。

日夜风吹满陇头,还随陇水东西流。

此花若近长安路,九衢年少无攀处。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“天山路傍”“黄云下”,开门见山点明地点,苍凉的塞上一株梅树,表明了这株梅花树的寂寥与不俗。

B.梅树生长于绝域,其寂寞幽怨之情怀也只有古代的昭君理解,昭君已逝,汉使已回,再也没人理解它了。

C.作者也为塞上梅没有生长于长安路感到庆幸,否则早被轻薄年少践踏采摘了,这也表达了作者的高洁志向。

D.这首诗写塞外梅花,遗貌取神,意在言外,虽然没有直接写梅花,却将梅花的神韵形象地传达了出来。

16.请简要赏析诗歌的颈联。

答案

一、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

送薛八谪居

钱起

东水将孤客,南行路几千。

虹翻潮上雨,鸟落瘴中天。

谪去宁留恨,思归岂待年[注]。

衔杯且一醉,别泪莫潸然。

[注]待年:等待年老致仕。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.标题点出了事件和对象,并以“谪”字既点明被送别之人的身份,又烘托了送别气氛。

B.首联先点明友人孤单一人回归谪居,后写前行方向及距离的遥远,担心之意溢于言表。

C.颈联运用反问的方式似劝友人被贬就要尽快归去,不要期待年老致仕,实则蕴含愤懑之情。

D.尾联写了别离时不要泪水涟涟,其意与王勃的“无为在歧路,儿女共沾巾”异曲同工。

15.本诗颔联历来为人所称道,请从手法和意象角度简要分析。

【答案】14.D

15.①颔联“虹翻潮上雨,鸟落瘴中天”两句是虚写,想象友人前行路上彩虹不见,大雨滂沱不停,鸟儿落于充满瘴气的地方。这两句极力描绘出环境的恶劣,从而表达了对友人前行之路的担心与关切,抒发出浓浓的别离伤感。②这两句扣住虹翻、潮雨、鸟落、瘴天等意象,营造出凄清的氛围,与送别被贬友人的情感基调相一致,充满了浓浓的伤感意味。

【解析】14.本题考查学生理解诗歌内容,赏析诗歌语言的能力。

D.“其意与王勃的‘无为在歧路,儿女共沾巾’异曲同工”错误,由本诗尾联前句“衔杯且一醉”可知,诗人要以醉解忧,这样就不会在分离之时难受了,因此这里的“别泪莫潸然”是从反面强调离别的伤感,而“无为在歧路,儿女共沾巾”则是安慰友人要心胸豁达,坦然面对,并无伤感之意。

故选D。

15.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

题干已经明确了角度,即“手法和意象”。

首先理解诗句的意思。“虹翻潮上雨,鸟落瘴中天”是说友人薛八南行之路彩虹不见,潮水翻涌,大雨滂沱,鸟儿落在瘴气之地。

然后从手法角度赏析。

结合诗歌标题“送薛八谪居”以及首联“东水将孤客,南行路几千”、尾联“衔杯且一醉”等可知,此时正是诗人和友人作别之时,所以颔联所写友人南行之路的种种景象都是诗人的想象,属于虚写;而想象之路的艰难险阻则流露出诗人对友人的担心和关切。

最后结合意象分析。

诗句中主要涉及如下意象:“虹翻”“潮上雨”“鸟落”“瘴中天”,彩虹不见,大雨滂沱,鸟儿落于瘴气之地,这些都是哀景,营造出的是凄清伤感的氛围,而诗歌标题“送薛八谪居”表明这首诗歌是送别被贬谪的友人,二者基调一致。

二、阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

送裴侍御归上都 张谓

楚地劳行役,秦城罢鼓鼙。

舟移洞庭岸,路出武陵溪。

江月随人影,山花趁马蹄。

离魂将别梦,先已到关西。

[注]此诗作于潭州(今长沙),诗人时任潭州刺史。上都,指都城长安。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.本诗首联写指战乱平定后,裴侍御来潭州公干,现在要回去了。

B.颔联写裴侍御一路所经之地,沿途风景优美,洞庭与武陵水陆并举。

C.“离魂”指分离的愁绪,尾联将送行化实为虚,给读者留下想象的空间。

D.这是一首送别诗,用语平淡,但诗味浓郁,着重渲染了离别的凄然和伤感。

16.颈联“江月随人影,山花趁马蹄”是后人传诵的名句,请简要赏析其艺术特色。(6分)

【答案】15.D

16.①炼字独特。两个动词“随”和“趁”,特别传神,“随”是跟从,读者似乎感觉到水的流动;“趁”是追逐,读者似乎感觉到路上山花在风中摇曳。②使用了拟人手法。把“江月”和“山花”拟人化,“江月”和“山花”仿佛有了人的情感,使诗歌充满了灵动。③前后照应。“江月随人影”照应颔联的“舟移”,“山花趁马蹄”照应“路出”,构思巧妙。

三、阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

谒李白墓 曾巩

世间遗草三千首,林下荒坟二百年。

信矣辉光争日月,依然精臾动山川。

曾无近属持门户,空有乡人拂几筵①。

顾我自惭才力薄,欲将何物吊前贤。

【注】①几筵:祭祀的席位或灵座。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联对仗工整,“三千首”与“二百年”突出了李白诗作之多和离世之久。

B.颔联评价李白的诗歌光芒万丈,可与日月争辉,其精神至今仍能撼动山川。

C.颈联叙写李白身后的落寞,“空”字暗含着对嘉地只有乡人来祭扫的感伤。

D.全诗先总后分,首联总写,二、三联分写李白的诗与墓,尾联抒发谒墓之情。

15.尾联表达了怎样的思想感情?请结合诗句简要分析。(6分)

【答案】14.(3分)D(“全诗先总后分”有误)

15.(6分)①对自己才力微薄的羞惭。诗人前来凭吊李白,但觉得自己才华不足,愧对李白。②对李白的敬仰。诗人视李白为前贤,以“自惭才力薄”反衬李白的才高,表达了真挚的敬慕之情。(答出一点 3 分,意思相近即可)

四、阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

村 行

杜牧

春半南阳西,柔桑过村坞。

娉娉垂柳风,点点回塘雨。

蓑唱牧牛儿,篱窥茜裙女。

半湿解征衫,主人馈鸡黍。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.“春半”交代了村行时间是春色烂漫的季节,“南阳西”交代了村行的地点。

B.遍村柔桑,欣欣向荣。“过”写出柔桑生长的姿态和鲜嫩的状态,活灵活现。

C.诗人戴着蓑笠唱着牧歌,看见篱边穿着红裙子的农家少女,充满了乡野情味。

D.行路征人,解松半湿的衣衫,主人摆出丰盛的饭菜招待客人,表现了农村的人情美。

15.诗歌的颔联极其精妙,请简要赏析,并说明其在诗歌结构上的作用。(6分)

【答案】14.C【解析】“诗人戴着蓑笠唱着牧歌,看见篱边穿着红裙子的农家少女”说法错误。“蓑唱牧牛儿,篱窥茜裙女”的意思是披着蓑衣的牧童正在唱歌,穿着红裙的少女隔着篱笆偷偷张望。

15.颔联赏析: ①“娉娉”用拟人化的手法写出扶风垂柳的柔媚之态,情趣盎然。(2分)

②“娉娉”“点点”巧用叠词,音韵和谐,对仗工整,形式优美。(2分)

结构作用:照应首句“春半”,为下文的“蓑”“半湿”做铺垫。(2分)

诗歌翻译:二月里我路过南阳西边的小村庄,柔嫩而茂密的桑林遮蔽了村坞。和风拂过,垂柳就像一位娉娉少女摆动腰肢,点点细雨飘落环曲的水塘。披蓑衣的牧童愉快地唱起了牧牛歌,身着红裙的少女隔着篱笆偷偷张望。我赶紧脱下被雨淋得半湿的衣服,好客的主人摆出丰盛的饭菜来招待我。

五、阅读下面这首诗,回答问题

宝奎殿前花树子去年与宋中道同赋今复答宋诗

韩 维

长条飞动不依栏,淡粉浓朱巧作团。

无语不辞终日立,有情曾是隔年看。

春罗试舞衣新换,古锦藏诗墨未乾。

我为愁多悲节物,欲酬佳句泪沾翰。

14.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联从长条飞动的姿态和淡粉浓朱的颜色角度描述宝奎殿前花树的美丽。

B.颔联以“终日立”和“隔年看”表现了诗人在触景生情中忆及旧日情景。

C.舞女换上春天的新衣,收藏好墨迹未干的诗,暗示了诗人答复友人的心情。

D.尾联将眼前之景和心中之情融为一体,表现诗人内心对自然之物的怜恤。

15.尾联言语直接,感情真率,请结合诗句加以简要赏析。

【答案】14.C

15.①“愁”字直接表达了诗人的心情,“悲节物”紧扣前三联的写景。“酬”字扣题,交代了诗人的写作目的,表明此诗是酬和诗。②“欲酬佳句”“泪沾翰”表明诗人为了能酬和佳句极其用心创作佳句,表达了诗人对友人的赞美和推崇。③“泪沾翰”表现作诗过程中作者内心的激动和感慨,紧承上一句中的“愁”与“悲”,将诗人心中的情感进行了更深入的表达。

【分析】

14.

本题考查学生鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。

C.“舞女……收藏好墨迹未干的诗”错。“春罗试舞衣新换,古锦藏诗墨未乾”的意思是舞女换上新衣,在锦帛上书写的字还没干。所以,原诗句的意思是舞女换上新衣,在锦帛上书写的字还没干,并不是说舞女收藏好墨迹未干的诗。

15.

本题考查学生鉴赏诗歌的内容、语言和情感的能力。

尾联是“我为愁多悲节物,欲酬佳句泪沾翰”。

(1)这首诗字里行间透着诗人对曾经与友人在宝奎殿一起赋诗的美好回忆。首联写景,描写宝奎殿里花树长条飞动,纷繁多彩的景象。颔联叙事,写诗人默默站立,又想起了去年一起赋诗的情景。颈联写舞女换上新衣,在锦帛上书写的字还没干。诗人睹物思人,悲愁之下,因探求能够和友人好句匹配的诗文而泪水滴落在了毛笔上。所以,尾联中的“悲节物”紧扣前三联的写景叙事。“我为愁多悲节物”中的“愁”字,直接抒发诗人心中的悲愁之情。

(2)这是一首酬和诗。后句“欲酬佳句泪沾翰”中的“酬”字,紧扣题目“宝奎殿前花树子去年与宋中道同赋今复答宋诗”,突出了诗人的写作目的,表明了这首诗是为酬答友人而作。“欲酬佳句泪沾翰”句,表明诗人为了能够酬和佳句极其用心创作“佳句”,表达了诗人对友人的赞美和推崇。

(3)“泪沾翰”的意思是说诗人的泪水落在了毛笔上,表现诗人作诗过程中作者的激动和心中诸多感慨。“泪沾翰”紧承上一句中的“愁”与“悲”,更深入地表达出诗人心中的情感。

六、阅读下面这首宋诗,完成15~16小题。

观 书

(明)于谦

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。

眼前直下三千字,胸次全无一点尘。

活水源流随处满,东风花柳逐时新。

金鞍玉勒①寻芳客,未信我庐别有春。

【注】①金鞍玉勒:指富贵公子。

15. 下列对本诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A. 首联写诗人和书本的亲密关系。“多情”“相亲”用拟人手法,体现诗人对书本的喜爱。

B. 颔联用夸张手法写书的吸引力之大和读书速度之快,也表现了诗人读书难免疲惫的心情。

C. 诗中把“寻芳”的贵公子与痴爱读书的“我”作对比,表明闭门读书之乐胜于四处游玩。

D. 这首诗结合诗人的亲身体会,极写读书的好处和乐趣,体现了诗人高雅不俗的人生志趣。

16. 请赏析诗歌颈联的妙处。(6分)

【答案】15.B (“表现了诗人读书难免疲惫的心情。”错误,“眼前直下三千字,胸次全无一点尘。”眼前的书,一读即是无数字,读书之多之快,表现诗人读书如饥似渴的心情,胸中顿觉爽快,

全无一点杂念。“直下三千字”,写为书所吸引;“全无一点尘”,写书本知识荡涤心胸,心无杂念。并没有说读书难免疲惫的意思。)

16. ①用典。化用朱熹《观书有感》“问渠那得清如许,为有源头活水”句,说理形象,表明坚持读书,可以不断得到新的知识,丰富自我;②比喻。“东风”句是说勤奋攻读,不断增长新知,就像东风催开百花、染绿柳枝一样,依次而来,生动形象地表现了读书的乐趣,令人心旷神怡。③结构上承上启下。“活水源头”承接上文“眼前直下三千字”;“东风花柳”引出下文“别有春”。

七、阅读下面这首宋诗,完成下列小题。

发太城留别田父

范成大

秋苗五月未入土,行人欲行心更苦。

路逢田翁有好语,竞说宿来三尺雨。

行人虽去亦伸眉,翁皆好住莫相思。

流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社。

17.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.第一联写诗人将要远行,与田父离别难舍之情,也突出为秋苗未栽种而忧苦。

B.第四句中的“竞”字,写出了田翁们争着告诉诗人昨晚下了一场大雨的喜悦。

C.第五、六句写诗人高兴的原因:田翁们不必再为收成愁虑,可以安心生活了。

D.全诗以质朴无华的语言,充分表达了诗人对农事和农民生活的深切关心之情。

18.请赏析最后一联“流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社”的精妙之处。

【答案】17.C

18.这一联,运用虚实结合(或想象)的艺术手法,实写当时的满野潺潺流动的沟渠水,

虚写秋社时人们杀鸡宰猪祭祀神灵,庆祝丰收,表达诗人对成都人们的真诚而美好的祝愿。

【分析】

17.

本题考查学生分析理解诗歌内容及分析概括诗人在文中的观点态度的能力。

C.“写诗人高兴的原因:田翁们不必再为收成愁虑,可以安心生活了”错误。第五、六句写诗人安心离去及对田翁的嘱托与祝福,并让田翁们不要挂念他。

故选C。

18.

本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社”,听那渠水汤汤,发出的阵阵声响正回荡在原野里,想来今年一定是个丰收年,在祭祀时一定能摆上鸡猪等祭品,祭祀结束后你们可以好好享用一番了。

“流渠汤汤声满野”是实写当时的满野潺潺流动的沟渠水,“今年醉饱鸡豚社”是虚写秋社时人们杀鸡宰猪祭祀神灵,庆祝丰收的情景。这诗人的想象,对田野情景和未来丰收景象的想象,表达诗人的美好祝愿。

八、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

雨不绝①

杜甫

鸣雨既过渐细微,映空摇飏如丝飞。

阶前短草泥不乱,院里长条风乍稀。

舞石旋应将乳子②,行云莫自湿仙衣③。

眼边江舸何匆促,未待安流逆浪归。

【注】①此诗当作于公元766年,当时杜甫55岁,住在夔州。由于夔州都督柏茂林的照顾,杜甫得以在此暂住。②舞石句:语出《水经注》,“湘水东南流经燕山东,其山有石一,绀而状燕,因以名山。其石或大或小,若母子焉。及其雷风相薄,则石燕群飞,颉颃如真燕矣”。③行云句:战国时期宋玉的《高唐赋》序有巫山神女“旦为朝云,暮为行雨”句。

14.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗由雷雨写到绵绵细雨再到风雨交加,表现了诗人为雨所苦的心情。

B.第二句使用比喻的方法,形象再现了暮春时节满天细雨纷纷扬扬的景象。

C.颔联根据不同空间的特点,准确使用形容词来表达感情,读来含蓄蕴藉。

D.诗人最后写江舸逆浪而行,有对江舸的担忧,也隐隐透露自己思归之意。

15.颈联采用了怎样的艺术手法?有怎样的表达效果?请结合全诗分析。

【答案】14. A 15. 用典和情景交融。颈联上联用传说中石燕群飞景象写眼前景象,形象而具体。下联用巫山神女的典故表示,希望不要再下雨,弄湿了仙女的衣服,暗含回家之意,内容丰富而有意味。颈联是在描绘景象,一“将”一“莫”,用语传神,表示自己将挈家归去,不要因雨误了归程。

【解析】

【14题详解】

本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

A.“表现了诗人为雨所苦的心情”错误。体味“摇飏如丝飞”和颔联,也有诗人对细雨绵绵景色的欣赏。

故选A。

【15题详解】

本题考查学生鉴赏诗歌写作手法及效果的能力。

颈联“舞石旋应将乳子,行云莫自湿仙衣”意思是“舞石应立即带着乳子起飞,且不要因播撒云层濡湿自己的仙衣”。其中“舞石”句用典,见注释②,舞石将乳子,这句是用传说中石燕来形容风中的雨点,用石燕群飞景象写眼前景象,形象而具体。下句“行云”句也是用典,见注释③,劝神女莫久行雨,而自湿其衣也。用巫山神女的典故

表示希望不要再下雨,暗含回家之意,内容丰富而有意味。

石燕携乳子起飞,暗喻诗人将要挈家归去,“将”字意蕴深厚;神女行云中一个“莫”字似是劝说神女不要沾湿了自己的仙衣,实际上担心下雨阻隔行程,一个“莫”字含蓄隽永。

九、阅读下面这首诗歌,完成14~15题。

西江月·问讯湖边春色

(南宋)张孝祥

问讯湖边春色,重来又是三年。东风吹我过湖船,杨柳丝丝拂面。

世路如今已惯,此心到处悠然。寒光亭下水如天,飞起沙鸥一片。

(注)这首词大约是绍兴三十二年(1162)春,张孝祥自建康还宣城途经溧阳(今江苏省溧阳县)时所作。三年前,张孝祥在临安兼权中书舍人,后为汪彻所劾罢。

14.下列对这首词的赏析,不恰当的一项是

A.首句中的“湖边春色”为后面写“杨柳”“东风”“乘船游湖”作铺垫。

B.“又”字既有对时光流逝、对历经坎坷的感慨,又有对再次来此的欣喜。

C.三、四句写“东风”“杨柳”注情于物,创造出一个物我合一的艺术境界。

D.五、六句表达了词人看贯世事,彻底解脱,置身湖光之中的悠然心境。

15.本词的结尾两句写得精妙,请结合词句赏析其精妙之处。

【答案】14.D[解析]“彻底解脱”表述不当,“此心到处悠然”不仅在说自己的心境无

论到哪里总是悠闲安适,更饱含着自己这颗备受折磨、无力回天的心只能随遇而

安、自寻解脱的意味。

15.①动静结合——水天一色为静景,沙鸥自由翱翔为动景,一动一静,动静

结合,描绘出一幅充满蓬勃生气的画面②以景结情一结尾两句用水天一色、沙鸥飞

起的和谐之景表达词人对于世路尘俗的鄙弃憎恶,对于返归自然的恬适愉快之情。

如果学生答案为用典,也可得满分——“鸥鸟忘机”的典故,典出《列子 黄

帝》,比喻教人勿萌机心,以诚相见,相互亲善:或指隐遁自适,不以世俗之事萦

怀。其他答案,言之成理即可酌情赋分。

十、阅读下面这首诗,完成下列小题。

塞上梅

王建

天山路傍一株梅,年年花发黄云下。

昭君已殁汉使回,前后征人惟系马。

日夜风吹满陇头,还随陇水东西流。

此花若近长安路,九衢年少无攀处。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“天山路傍”“黄云下”,开门见山点明地点,苍凉的塞上一株梅树,表明了这株梅花树的寂寥与不俗。

B.梅树生长于绝域,其寂寞幽怨之情怀也只有古代的昭君理解,昭君已逝,汉使已回,再也没人理解它了。

C.作者也为塞上梅没有生长于长安路感到庆幸,否则早被轻薄年少践踏采摘了,这也表达了作者的高洁志向。

D.这首诗写塞外梅花,遗貌取神,意在言外,虽然没有直接写梅花,却将梅花的神韵形象地传达了出来。

16.请简要赏析诗歌的颈联。

【答案】15.D

16.①“日夜风吹满陇头”是从时间角度写,“日夜”突出时间的持续,写梅花在塞外每天都被风吹,表现了梅花生存环境的恶劣。②“还随陇水东西流”是从空间角度写,写梅花落满“陇头”,随着“陇水”向东向西漂流,充满了悲凉之感。③诗人借写梅花的遭遇,表达了其对梅花的惋惜之情,同时也表达了自己无人理解、壮志未酬的痛苦之情。

【分析】

15.

本题考查学生鉴赏诗歌的形象、思想内容和表达技巧的能力。

D.“没有直接写梅花”错,“天山路傍一株梅,年年花发黄云下”是直接描写。

故选D。

16.

本题考查学生鉴赏诗歌的语言、思想内容的能力。

颈联意思是:开放的梅花日日夜夜被风吹落,布满陇头;花瓣还随着陇水向东向西漂流。

“日夜”二字,意思是“日日夜夜”,点出了梅花被风吹落的时间之长,可见梅花在塞上生活环境十分恶劣,完全不似关内,是从事件角度来写梅花生存环境恶劣;

“陇头”“陇水”“东西”,其中“满陇头”三字,点出梅花花瓣被寒风吹得遍地凋零,已经够凄凉了,而落入“陇水”的梅花,还不得不随波逐流,令人感到梅花命运的身不由己,十分悲凉;这是从空间角度写梅花的悲惨遭遇,更增伤感。

这种描写,充分体现了诗人对梅花生活环境恶劣、命运悲凉的同情,同时作者也是借梅花来寄寓自己不被人赏识的痛苦之情。

一、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

送薛八谪居

钱起

东水将孤客,南行路几千。

虹翻潮上雨,鸟落瘴中天。

谪去宁留恨,思归岂待年[注]。

衔杯且一醉,别泪莫潸然。

[注]待年:等待年老致仕。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.标题点出了事件和对象,并以“谪”字既点明被送别之人的身份,又烘托了送别气氛。

B.首联先点明友人孤单一人回归谪居,后写前行方向及距离的遥远,担心之意溢于言表。

C.颈联运用反问的方式似劝友人被贬就要尽快归去,不要期待年老致仕,实则蕴含愤懑之情。

D.尾联写了别离时不要泪水涟涟,其意与王勃的“无为在歧路,儿女共沾巾”异曲同工。

15.本诗颔联历来为人所称道,请从手法和意象角度简要分析。

二、阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

送裴侍御归上都 张谓

楚地劳行役,秦城罢鼓鼙。

舟移洞庭岸,路出武陵溪。

江月随人影,山花趁马蹄。

离魂将别梦,先已到关西。

[注]此诗作于潭州(今长沙),诗人时任潭州刺史。上都,指都城长安。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.本诗首联写指战乱平定后,裴侍御来潭州公干,现在要回去了。

B.颔联写裴侍御一路所经之地,沿途风景优美,洞庭与武陵水陆并举。

C.“离魂”指分离的愁绪,尾联将送行化实为虚,给读者留下想象的空间。

D.这是一首送别诗,用语平淡,但诗味浓郁,着重渲染了离别的凄然和伤感。

16.颈联“江月随人影,山花趁马蹄”是后人传诵的名句,请简要赏析其艺术特色。(6分)

三、阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

谒李白墓 曾巩

世间遗草三千首,林下荒坟二百年。

信矣辉光争日月,依然精臾动山川。

曾无近属持门户,空有乡人拂几筵①。

顾我自惭才力薄,欲将何物吊前贤。

【注】①几筵:祭祀的席位或灵座。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联对仗工整,“三千首”与“二百年”突出了李白诗作之多和离世之久。

B.颔联评价李白的诗歌光芒万丈,可与日月争辉,其精神至今仍能撼动山川。

C.颈联叙写李白身后的落寞,“空”字暗含着对嘉地只有乡人来祭扫的感伤。

D.全诗先总后分,首联总写,二、三联分写李白的诗与墓,尾联抒发谒墓之情。

15.尾联表达了怎样的思想感情?请结合诗句简要分析。(6分)

四、阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

村 行

杜牧

春半南阳西,柔桑过村坞。

娉娉垂柳风,点点回塘雨。

蓑唱牧牛儿,篱窥茜裙女。

半湿解征衫,主人馈鸡黍。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.“春半”交代了村行时间是春色烂漫的季节,“南阳西”交代了村行的地点。

B.遍村柔桑,欣欣向荣。“过”写出柔桑生长的姿态和鲜嫩的状态,活灵活现。

C.诗人戴着蓑笠唱着牧歌,看见篱边穿着红裙子的农家少女,充满了乡野情味。

D.行路征人,解松半湿的衣衫,主人摆出丰盛的饭菜招待客人,表现了农村的人情美。

15.诗歌的颔联极其精妙,请简要赏析,并说明其在诗歌结构上的作用。(6分)

五、阅读下面这首诗,回答问题

宝奎殿前花树子去年与宋中道同赋今复答宋诗

韩 维

长条飞动不依栏,淡粉浓朱巧作团。

无语不辞终日立,有情曾是隔年看。

春罗试舞衣新换,古锦藏诗墨未乾。

我为愁多悲节物,欲酬佳句泪沾翰。

14.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联从长条飞动的姿态和淡粉浓朱的颜色角度描述宝奎殿前花树的美丽。

B.颔联以“终日立”和“隔年看”表现了诗人在触景生情中忆及旧日情景。

C.舞女换上春天的新衣,收藏好墨迹未干的诗,暗示了诗人答复友人的心情。

D.尾联将眼前之景和心中之情融为一体,表现诗人内心对自然之物的怜恤。

15.尾联言语直接,感情真率,请结合诗句加以简要赏析。

六、阅读下面这首宋诗,完成15~16小题。

观 书

(明)于谦

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。

眼前直下三千字,胸次全无一点尘。

活水源流随处满,东风花柳逐时新。

金鞍玉勒①寻芳客,未信我庐别有春。

【注】①金鞍玉勒:指富贵公子。

15. 下列对本诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A. 首联写诗人和书本的亲密关系。“多情”“相亲”用拟人手法,体现诗人对书本的喜爱。

B. 颔联用夸张手法写书的吸引力之大和读书速度之快,也表现了诗人读书难免疲惫的心情。

C. 诗中把“寻芳”的贵公子与痴爱读书的“我”作对比,表明闭门读书之乐胜于四处游玩。

D. 这首诗结合诗人的亲身体会,极写读书的好处和乐趣,体现了诗人高雅不俗的人生志趣。

16. 请赏析诗歌颈联的妙处。(6分)

七、阅读下面这首宋诗,完成下列小题。

发太城留别田父

范成大

秋苗五月未入土,行人欲行心更苦。

路逢田翁有好语,竞说宿来三尺雨。

行人虽去亦伸眉,翁皆好住莫相思。

流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社。

17.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.第一联写诗人将要远行,与田父离别难舍之情,也突出为秋苗未栽种而忧苦。

B.第四句中的“竞”字,写出了田翁们争着告诉诗人昨晚下了一场大雨的喜悦。

C.第五、六句写诗人高兴的原因:田翁们不必再为收成愁虑,可以安心生活了。

D.全诗以质朴无华的语言,充分表达了诗人对农事和农民生活的深切关心之情。

18.请赏析最后一联“流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社”的精妙之处。

八、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

雨不绝①

杜甫

鸣雨既过渐细微,映空摇飏如丝飞。

阶前短草泥不乱,院里长条风乍稀。

舞石旋应将乳子②,行云莫自湿仙衣③。

眼边江舸何匆促,未待安流逆浪归。

【注】①此诗当作于公元766年,当时杜甫55岁,住在夔州。由于夔州都督柏茂林的照顾,杜甫得以在此暂住。②舞石句:语出《水经注》,“湘水东南流经燕山东,其山有石一,绀而状燕,因以名山。其石或大或小,若母子焉。及其雷风相薄,则石燕群飞,颉颃如真燕矣”。③行云句:战国时期宋玉的《高唐赋》序有巫山神女“旦为朝云,暮为行雨”句。

14.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗由雷雨写到绵绵细雨再到风雨交加,表现了诗人为雨所苦的心情。

B.第二句使用比喻的方法,形象再现了暮春时节满天细雨纷纷扬扬的景象。

C.颔联根据不同空间的特点,准确使用形容词来表达感情,读来含蓄蕴藉。

D.诗人最后写江舸逆浪而行,有对江舸的担忧,也隐隐透露自己思归之意。

15.颈联采用了怎样的艺术手法?有怎样的表达效果?请结合全诗分析。

九、阅读下面这首诗歌,完成14~15题。

西江月·问讯湖边春色

(南宋)张孝祥

问讯湖边春色,重来又是三年。东风吹我过湖船,杨柳丝丝拂面。

世路如今已惯,此心到处悠然。寒光亭下水如天,飞起沙鸥一片。

(注)这首词大约是绍兴三十二年(1162)春,张孝祥自建康还宣城途经溧阳(今江苏省溧阳县)时所作。三年前,张孝祥在临安兼权中书舍人,后为汪彻所劾罢。

14.下列对这首词的赏析,不恰当的一项是

A.首句中的“湖边春色”为后面写“杨柳”“东风”“乘船游湖”作铺垫。

B.“又”字既有对时光流逝、对历经坎坷的感慨,又有对再次来此的欣喜。

C.三、四句写“东风”“杨柳”注情于物,创造出一个物我合一的艺术境界。

D.五、六句表达了词人看贯世事,彻底解脱,置身湖光之中的悠然心境。

15.本词的结尾两句写得精妙,请结合词句赏析其精妙之处。

十、阅读下面这首诗,完成下列小题。

塞上梅

王建

天山路傍一株梅,年年花发黄云下。

昭君已殁汉使回,前后征人惟系马。

日夜风吹满陇头,还随陇水东西流。

此花若近长安路,九衢年少无攀处。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“天山路傍”“黄云下”,开门见山点明地点,苍凉的塞上一株梅树,表明了这株梅花树的寂寥与不俗。

B.梅树生长于绝域,其寂寞幽怨之情怀也只有古代的昭君理解,昭君已逝,汉使已回,再也没人理解它了。

C.作者也为塞上梅没有生长于长安路感到庆幸,否则早被轻薄年少践踏采摘了,这也表达了作者的高洁志向。

D.这首诗写塞外梅花,遗貌取神,意在言外,虽然没有直接写梅花,却将梅花的神韵形象地传达了出来。

16.请简要赏析诗歌的颈联。

答案

一、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

送薛八谪居

钱起

东水将孤客,南行路几千。

虹翻潮上雨,鸟落瘴中天。

谪去宁留恨,思归岂待年[注]。

衔杯且一醉,别泪莫潸然。

[注]待年:等待年老致仕。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.标题点出了事件和对象,并以“谪”字既点明被送别之人的身份,又烘托了送别气氛。

B.首联先点明友人孤单一人回归谪居,后写前行方向及距离的遥远,担心之意溢于言表。

C.颈联运用反问的方式似劝友人被贬就要尽快归去,不要期待年老致仕,实则蕴含愤懑之情。

D.尾联写了别离时不要泪水涟涟,其意与王勃的“无为在歧路,儿女共沾巾”异曲同工。

15.本诗颔联历来为人所称道,请从手法和意象角度简要分析。

【答案】14.D

15.①颔联“虹翻潮上雨,鸟落瘴中天”两句是虚写,想象友人前行路上彩虹不见,大雨滂沱不停,鸟儿落于充满瘴气的地方。这两句极力描绘出环境的恶劣,从而表达了对友人前行之路的担心与关切,抒发出浓浓的别离伤感。②这两句扣住虹翻、潮雨、鸟落、瘴天等意象,营造出凄清的氛围,与送别被贬友人的情感基调相一致,充满了浓浓的伤感意味。

【解析】14.本题考查学生理解诗歌内容,赏析诗歌语言的能力。

D.“其意与王勃的‘无为在歧路,儿女共沾巾’异曲同工”错误,由本诗尾联前句“衔杯且一醉”可知,诗人要以醉解忧,这样就不会在分离之时难受了,因此这里的“别泪莫潸然”是从反面强调离别的伤感,而“无为在歧路,儿女共沾巾”则是安慰友人要心胸豁达,坦然面对,并无伤感之意。

故选D。

15.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

题干已经明确了角度,即“手法和意象”。

首先理解诗句的意思。“虹翻潮上雨,鸟落瘴中天”是说友人薛八南行之路彩虹不见,潮水翻涌,大雨滂沱,鸟儿落在瘴气之地。

然后从手法角度赏析。

结合诗歌标题“送薛八谪居”以及首联“东水将孤客,南行路几千”、尾联“衔杯且一醉”等可知,此时正是诗人和友人作别之时,所以颔联所写友人南行之路的种种景象都是诗人的想象,属于虚写;而想象之路的艰难险阻则流露出诗人对友人的担心和关切。

最后结合意象分析。

诗句中主要涉及如下意象:“虹翻”“潮上雨”“鸟落”“瘴中天”,彩虹不见,大雨滂沱,鸟儿落于瘴气之地,这些都是哀景,营造出的是凄清伤感的氛围,而诗歌标题“送薛八谪居”表明这首诗歌是送别被贬谪的友人,二者基调一致。

二、阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

送裴侍御归上都 张谓

楚地劳行役,秦城罢鼓鼙。

舟移洞庭岸,路出武陵溪。

江月随人影,山花趁马蹄。

离魂将别梦,先已到关西。

[注]此诗作于潭州(今长沙),诗人时任潭州刺史。上都,指都城长安。

15.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.本诗首联写指战乱平定后,裴侍御来潭州公干,现在要回去了。

B.颔联写裴侍御一路所经之地,沿途风景优美,洞庭与武陵水陆并举。

C.“离魂”指分离的愁绪,尾联将送行化实为虚,给读者留下想象的空间。

D.这是一首送别诗,用语平淡,但诗味浓郁,着重渲染了离别的凄然和伤感。

16.颈联“江月随人影,山花趁马蹄”是后人传诵的名句,请简要赏析其艺术特色。(6分)

【答案】15.D

16.①炼字独特。两个动词“随”和“趁”,特别传神,“随”是跟从,读者似乎感觉到水的流动;“趁”是追逐,读者似乎感觉到路上山花在风中摇曳。②使用了拟人手法。把“江月”和“山花”拟人化,“江月”和“山花”仿佛有了人的情感,使诗歌充满了灵动。③前后照应。“江月随人影”照应颔联的“舟移”,“山花趁马蹄”照应“路出”,构思巧妙。

三、阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

谒李白墓 曾巩

世间遗草三千首,林下荒坟二百年。

信矣辉光争日月,依然精臾动山川。

曾无近属持门户,空有乡人拂几筵①。

顾我自惭才力薄,欲将何物吊前贤。

【注】①几筵:祭祀的席位或灵座。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.首联对仗工整,“三千首”与“二百年”突出了李白诗作之多和离世之久。

B.颔联评价李白的诗歌光芒万丈,可与日月争辉,其精神至今仍能撼动山川。

C.颈联叙写李白身后的落寞,“空”字暗含着对嘉地只有乡人来祭扫的感伤。

D.全诗先总后分,首联总写,二、三联分写李白的诗与墓,尾联抒发谒墓之情。

15.尾联表达了怎样的思想感情?请结合诗句简要分析。(6分)

【答案】14.(3分)D(“全诗先总后分”有误)

15.(6分)①对自己才力微薄的羞惭。诗人前来凭吊李白,但觉得自己才华不足,愧对李白。②对李白的敬仰。诗人视李白为前贤,以“自惭才力薄”反衬李白的才高,表达了真挚的敬慕之情。(答出一点 3 分,意思相近即可)

四、阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

村 行

杜牧

春半南阳西,柔桑过村坞。

娉娉垂柳风,点点回塘雨。

蓑唱牧牛儿,篱窥茜裙女。

半湿解征衫,主人馈鸡黍。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.“春半”交代了村行时间是春色烂漫的季节,“南阳西”交代了村行的地点。

B.遍村柔桑,欣欣向荣。“过”写出柔桑生长的姿态和鲜嫩的状态,活灵活现。

C.诗人戴着蓑笠唱着牧歌,看见篱边穿着红裙子的农家少女,充满了乡野情味。

D.行路征人,解松半湿的衣衫,主人摆出丰盛的饭菜招待客人,表现了农村的人情美。

15.诗歌的颔联极其精妙,请简要赏析,并说明其在诗歌结构上的作用。(6分)

【答案】14.C【解析】“诗人戴着蓑笠唱着牧歌,看见篱边穿着红裙子的农家少女”说法错误。“蓑唱牧牛儿,篱窥茜裙女”的意思是披着蓑衣的牧童正在唱歌,穿着红裙的少女隔着篱笆偷偷张望。

15.颔联赏析: ①“娉娉”用拟人化的手法写出扶风垂柳的柔媚之态,情趣盎然。(2分)

②“娉娉”“点点”巧用叠词,音韵和谐,对仗工整,形式优美。(2分)

结构作用:照应首句“春半”,为下文的“蓑”“半湿”做铺垫。(2分)

诗歌翻译:二月里我路过南阳西边的小村庄,柔嫩而茂密的桑林遮蔽了村坞。和风拂过,垂柳就像一位娉娉少女摆动腰肢,点点细雨飘落环曲的水塘。披蓑衣的牧童愉快地唱起了牧牛歌,身着红裙的少女隔着篱笆偷偷张望。我赶紧脱下被雨淋得半湿的衣服,好客的主人摆出丰盛的饭菜来招待我。

五、阅读下面这首诗,回答问题

宝奎殿前花树子去年与宋中道同赋今复答宋诗

韩 维

长条飞动不依栏,淡粉浓朱巧作团。

无语不辞终日立,有情曾是隔年看。

春罗试舞衣新换,古锦藏诗墨未乾。

我为愁多悲节物,欲酬佳句泪沾翰。

14.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联从长条飞动的姿态和淡粉浓朱的颜色角度描述宝奎殿前花树的美丽。

B.颔联以“终日立”和“隔年看”表现了诗人在触景生情中忆及旧日情景。

C.舞女换上春天的新衣,收藏好墨迹未干的诗,暗示了诗人答复友人的心情。

D.尾联将眼前之景和心中之情融为一体,表现诗人内心对自然之物的怜恤。

15.尾联言语直接,感情真率,请结合诗句加以简要赏析。

【答案】14.C

15.①“愁”字直接表达了诗人的心情,“悲节物”紧扣前三联的写景。“酬”字扣题,交代了诗人的写作目的,表明此诗是酬和诗。②“欲酬佳句”“泪沾翰”表明诗人为了能酬和佳句极其用心创作佳句,表达了诗人对友人的赞美和推崇。③“泪沾翰”表现作诗过程中作者内心的激动和感慨,紧承上一句中的“愁”与“悲”,将诗人心中的情感进行了更深入的表达。

【分析】

14.

本题考查学生鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。

C.“舞女……收藏好墨迹未干的诗”错。“春罗试舞衣新换,古锦藏诗墨未乾”的意思是舞女换上新衣,在锦帛上书写的字还没干。所以,原诗句的意思是舞女换上新衣,在锦帛上书写的字还没干,并不是说舞女收藏好墨迹未干的诗。

15.

本题考查学生鉴赏诗歌的内容、语言和情感的能力。

尾联是“我为愁多悲节物,欲酬佳句泪沾翰”。

(1)这首诗字里行间透着诗人对曾经与友人在宝奎殿一起赋诗的美好回忆。首联写景,描写宝奎殿里花树长条飞动,纷繁多彩的景象。颔联叙事,写诗人默默站立,又想起了去年一起赋诗的情景。颈联写舞女换上新衣,在锦帛上书写的字还没干。诗人睹物思人,悲愁之下,因探求能够和友人好句匹配的诗文而泪水滴落在了毛笔上。所以,尾联中的“悲节物”紧扣前三联的写景叙事。“我为愁多悲节物”中的“愁”字,直接抒发诗人心中的悲愁之情。

(2)这是一首酬和诗。后句“欲酬佳句泪沾翰”中的“酬”字,紧扣题目“宝奎殿前花树子去年与宋中道同赋今复答宋诗”,突出了诗人的写作目的,表明了这首诗是为酬答友人而作。“欲酬佳句泪沾翰”句,表明诗人为了能够酬和佳句极其用心创作“佳句”,表达了诗人对友人的赞美和推崇。

(3)“泪沾翰”的意思是说诗人的泪水落在了毛笔上,表现诗人作诗过程中作者的激动和心中诸多感慨。“泪沾翰”紧承上一句中的“愁”与“悲”,更深入地表达出诗人心中的情感。

六、阅读下面这首宋诗,完成15~16小题。

观 书

(明)于谦

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。

眼前直下三千字,胸次全无一点尘。

活水源流随处满,东风花柳逐时新。

金鞍玉勒①寻芳客,未信我庐别有春。

【注】①金鞍玉勒:指富贵公子。

15. 下列对本诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A. 首联写诗人和书本的亲密关系。“多情”“相亲”用拟人手法,体现诗人对书本的喜爱。

B. 颔联用夸张手法写书的吸引力之大和读书速度之快,也表现了诗人读书难免疲惫的心情。

C. 诗中把“寻芳”的贵公子与痴爱读书的“我”作对比,表明闭门读书之乐胜于四处游玩。

D. 这首诗结合诗人的亲身体会,极写读书的好处和乐趣,体现了诗人高雅不俗的人生志趣。

16. 请赏析诗歌颈联的妙处。(6分)

【答案】15.B (“表现了诗人读书难免疲惫的心情。”错误,“眼前直下三千字,胸次全无一点尘。”眼前的书,一读即是无数字,读书之多之快,表现诗人读书如饥似渴的心情,胸中顿觉爽快,

全无一点杂念。“直下三千字”,写为书所吸引;“全无一点尘”,写书本知识荡涤心胸,心无杂念。并没有说读书难免疲惫的意思。)

16. ①用典。化用朱熹《观书有感》“问渠那得清如许,为有源头活水”句,说理形象,表明坚持读书,可以不断得到新的知识,丰富自我;②比喻。“东风”句是说勤奋攻读,不断增长新知,就像东风催开百花、染绿柳枝一样,依次而来,生动形象地表现了读书的乐趣,令人心旷神怡。③结构上承上启下。“活水源头”承接上文“眼前直下三千字”;“东风花柳”引出下文“别有春”。

七、阅读下面这首宋诗,完成下列小题。

发太城留别田父

范成大

秋苗五月未入土,行人欲行心更苦。

路逢田翁有好语,竞说宿来三尺雨。

行人虽去亦伸眉,翁皆好住莫相思。

流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社。

17.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.第一联写诗人将要远行,与田父离别难舍之情,也突出为秋苗未栽种而忧苦。

B.第四句中的“竞”字,写出了田翁们争着告诉诗人昨晚下了一场大雨的喜悦。

C.第五、六句写诗人高兴的原因:田翁们不必再为收成愁虑,可以安心生活了。

D.全诗以质朴无华的语言,充分表达了诗人对农事和农民生活的深切关心之情。

18.请赏析最后一联“流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社”的精妙之处。

【答案】17.C

18.这一联,运用虚实结合(或想象)的艺术手法,实写当时的满野潺潺流动的沟渠水,

虚写秋社时人们杀鸡宰猪祭祀神灵,庆祝丰收,表达诗人对成都人们的真诚而美好的祝愿。

【分析】

17.

本题考查学生分析理解诗歌内容及分析概括诗人在文中的观点态度的能力。

C.“写诗人高兴的原因:田翁们不必再为收成愁虑,可以安心生活了”错误。第五、六句写诗人安心离去及对田翁的嘱托与祝福,并让田翁们不要挂念他。

故选C。

18.

本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。

“流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社”,听那渠水汤汤,发出的阵阵声响正回荡在原野里,想来今年一定是个丰收年,在祭祀时一定能摆上鸡猪等祭品,祭祀结束后你们可以好好享用一番了。

“流渠汤汤声满野”是实写当时的满野潺潺流动的沟渠水,“今年醉饱鸡豚社”是虚写秋社时人们杀鸡宰猪祭祀神灵,庆祝丰收的情景。这诗人的想象,对田野情景和未来丰收景象的想象,表达诗人的美好祝愿。

八、阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

雨不绝①

杜甫

鸣雨既过渐细微,映空摇飏如丝飞。

阶前短草泥不乱,院里长条风乍稀。

舞石旋应将乳子②,行云莫自湿仙衣③。

眼边江舸何匆促,未待安流逆浪归。

【注】①此诗当作于公元766年,当时杜甫55岁,住在夔州。由于夔州都督柏茂林的照顾,杜甫得以在此暂住。②舞石句:语出《水经注》,“湘水东南流经燕山东,其山有石一,绀而状燕,因以名山。其石或大或小,若母子焉。及其雷风相薄,则石燕群飞,颉颃如真燕矣”。③行云句:战国时期宋玉的《高唐赋》序有巫山神女“旦为朝云,暮为行雨”句。

14.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗由雷雨写到绵绵细雨再到风雨交加,表现了诗人为雨所苦的心情。

B.第二句使用比喻的方法,形象再现了暮春时节满天细雨纷纷扬扬的景象。

C.颔联根据不同空间的特点,准确使用形容词来表达感情,读来含蓄蕴藉。

D.诗人最后写江舸逆浪而行,有对江舸的担忧,也隐隐透露自己思归之意。

15.颈联采用了怎样的艺术手法?有怎样的表达效果?请结合全诗分析。

【答案】14. A 15. 用典和情景交融。颈联上联用传说中石燕群飞景象写眼前景象,形象而具体。下联用巫山神女的典故表示,希望不要再下雨,弄湿了仙女的衣服,暗含回家之意,内容丰富而有意味。颈联是在描绘景象,一“将”一“莫”,用语传神,表示自己将挈家归去,不要因雨误了归程。

【解析】

【14题详解】

本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

A.“表现了诗人为雨所苦的心情”错误。体味“摇飏如丝飞”和颔联,也有诗人对细雨绵绵景色的欣赏。

故选A。

【15题详解】

本题考查学生鉴赏诗歌写作手法及效果的能力。

颈联“舞石旋应将乳子,行云莫自湿仙衣”意思是“舞石应立即带着乳子起飞,且不要因播撒云层濡湿自己的仙衣”。其中“舞石”句用典,见注释②,舞石将乳子,这句是用传说中石燕来形容风中的雨点,用石燕群飞景象写眼前景象,形象而具体。下句“行云”句也是用典,见注释③,劝神女莫久行雨,而自湿其衣也。用巫山神女的典故

表示希望不要再下雨,暗含回家之意,内容丰富而有意味。

石燕携乳子起飞,暗喻诗人将要挈家归去,“将”字意蕴深厚;神女行云中一个“莫”字似是劝说神女不要沾湿了自己的仙衣,实际上担心下雨阻隔行程,一个“莫”字含蓄隽永。

九、阅读下面这首诗歌,完成14~15题。

西江月·问讯湖边春色

(南宋)张孝祥

问讯湖边春色,重来又是三年。东风吹我过湖船,杨柳丝丝拂面。

世路如今已惯,此心到处悠然。寒光亭下水如天,飞起沙鸥一片。

(注)这首词大约是绍兴三十二年(1162)春,张孝祥自建康还宣城途经溧阳(今江苏省溧阳县)时所作。三年前,张孝祥在临安兼权中书舍人,后为汪彻所劾罢。

14.下列对这首词的赏析,不恰当的一项是

A.首句中的“湖边春色”为后面写“杨柳”“东风”“乘船游湖”作铺垫。

B.“又”字既有对时光流逝、对历经坎坷的感慨,又有对再次来此的欣喜。

C.三、四句写“东风”“杨柳”注情于物,创造出一个物我合一的艺术境界。

D.五、六句表达了词人看贯世事,彻底解脱,置身湖光之中的悠然心境。

15.本词的结尾两句写得精妙,请结合词句赏析其精妙之处。

【答案】14.D[解析]“彻底解脱”表述不当,“此心到处悠然”不仅在说自己的心境无

论到哪里总是悠闲安适,更饱含着自己这颗备受折磨、无力回天的心只能随遇而

安、自寻解脱的意味。

15.①动静结合——水天一色为静景,沙鸥自由翱翔为动景,一动一静,动静

结合,描绘出一幅充满蓬勃生气的画面②以景结情一结尾两句用水天一色、沙鸥飞

起的和谐之景表达词人对于世路尘俗的鄙弃憎恶,对于返归自然的恬适愉快之情。

如果学生答案为用典,也可得满分——“鸥鸟忘机”的典故,典出《列子 黄

帝》,比喻教人勿萌机心,以诚相见,相互亲善:或指隐遁自适,不以世俗之事萦

怀。其他答案,言之成理即可酌情赋分。

十、阅读下面这首诗,完成下列小题。

塞上梅

王建

天山路傍一株梅,年年花发黄云下。

昭君已殁汉使回,前后征人惟系马。

日夜风吹满陇头,还随陇水东西流。

此花若近长安路,九衢年少无攀处。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“天山路傍”“黄云下”,开门见山点明地点,苍凉的塞上一株梅树,表明了这株梅花树的寂寥与不俗。

B.梅树生长于绝域,其寂寞幽怨之情怀也只有古代的昭君理解,昭君已逝,汉使已回,再也没人理解它了。

C.作者也为塞上梅没有生长于长安路感到庆幸,否则早被轻薄年少践踏采摘了,这也表达了作者的高洁志向。

D.这首诗写塞外梅花,遗貌取神,意在言外,虽然没有直接写梅花,却将梅花的神韵形象地传达了出来。

16.请简要赏析诗歌的颈联。

【答案】15.D

16.①“日夜风吹满陇头”是从时间角度写,“日夜”突出时间的持续,写梅花在塞外每天都被风吹,表现了梅花生存环境的恶劣。②“还随陇水东西流”是从空间角度写,写梅花落满“陇头”,随着“陇水”向东向西漂流,充满了悲凉之感。③诗人借写梅花的遭遇,表达了其对梅花的惋惜之情,同时也表达了自己无人理解、壮志未酬的痛苦之情。

【分析】

15.

本题考查学生鉴赏诗歌的形象、思想内容和表达技巧的能力。

D.“没有直接写梅花”错,“天山路傍一株梅,年年花发黄云下”是直接描写。

故选D。

16.

本题考查学生鉴赏诗歌的语言、思想内容的能力。

颈联意思是:开放的梅花日日夜夜被风吹落,布满陇头;花瓣还随着陇水向东向西漂流。

“日夜”二字,意思是“日日夜夜”,点出了梅花被风吹落的时间之长,可见梅花在塞上生活环境十分恶劣,完全不似关内,是从事件角度来写梅花生存环境恶劣;

“陇头”“陇水”“东西”,其中“满陇头”三字,点出梅花花瓣被寒风吹得遍地凋零,已经够凄凉了,而落入“陇水”的梅花,还不得不随波逐流,令人感到梅花命运的身不由己,十分悲凉;这是从空间角度写梅花的悲惨遭遇,更增伤感。

这种描写,充分体现了诗人对梅花生活环境恶劣、命运悲凉的同情,同时作者也是借梅花来寄寓自己不被人赏识的痛苦之情。