宋明理学 课件 52.ppt

文档属性

| 名称 | 宋明理学 课件 52.ppt |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-01-13 09:50:38 | ||

图片预览

文档简介

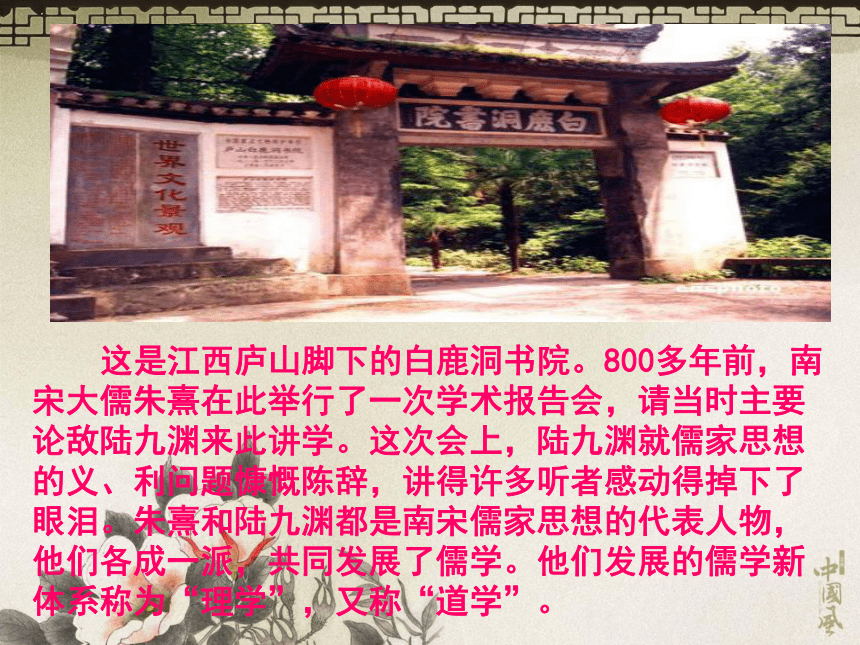

课件52张PPT。知识回顾宋明以前,儒家思想经历了怎样的发展演变?春秋战国时期产生,以孔孟之学为其学说基点 秦始皇为巩固政权,在思想文化领域打击儒家,甚至走到“焚书坑儒”的极端。 汉武帝时,经董仲舒改造,儒家学说由民间学说变为官方意识,一举获得“独尊”地位,又走到了另一个极端:被制度化了。 这是江西庐山脚下的白鹿洞书院。800多年前,南宋大儒朱熹在此举行了一次学术报告会,请当时主要论敌陆九渊来此讲学。这次会上,陆九渊就儒家思想的义、利问题慷慨陈辞,讲得许多听者感动得掉下了眼泪。朱熹和陆九渊都是南宋儒家思想的代表人物,他们各成一派,共同发展了儒学。他们发展的儒学新体系称为“理学”,又称“道学”。 书院,原是中国官方藏书及私人读书治学之所。唐宋至明清时成为一种独立的教育机构,是私人或官府所设的聚徒讲授、研究学问的场所。书院中国古代四大书院湖南长沙岳麓书院江西庐山的白鹿洞书院 河南省登封嵩阳书院河南商丘的应天书院 第二课 宋明理学【课标要求】

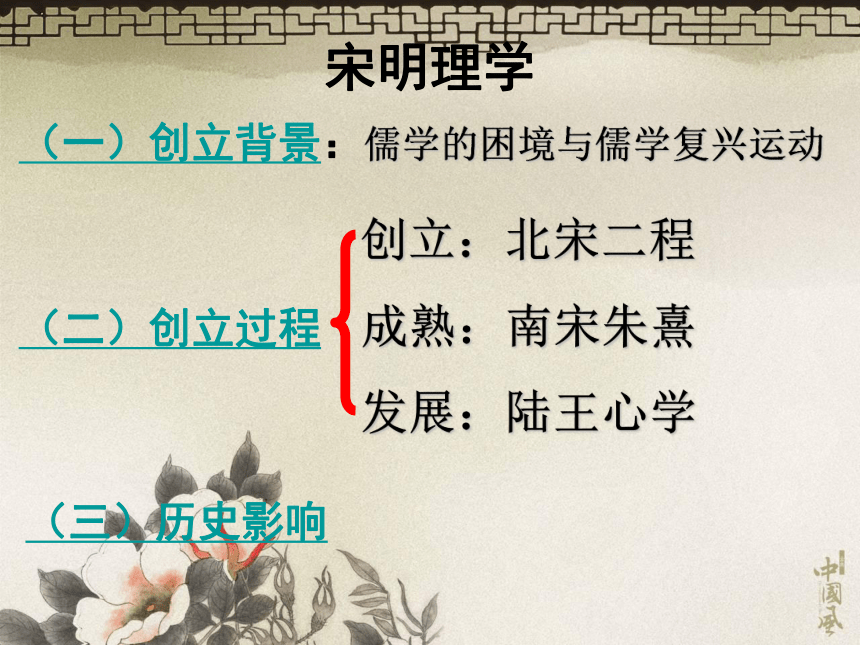

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。(一)创立背景:儒学的困境与儒学复兴运动

(二)创立过程

创立:北宋二程

成熟:南宋朱熹

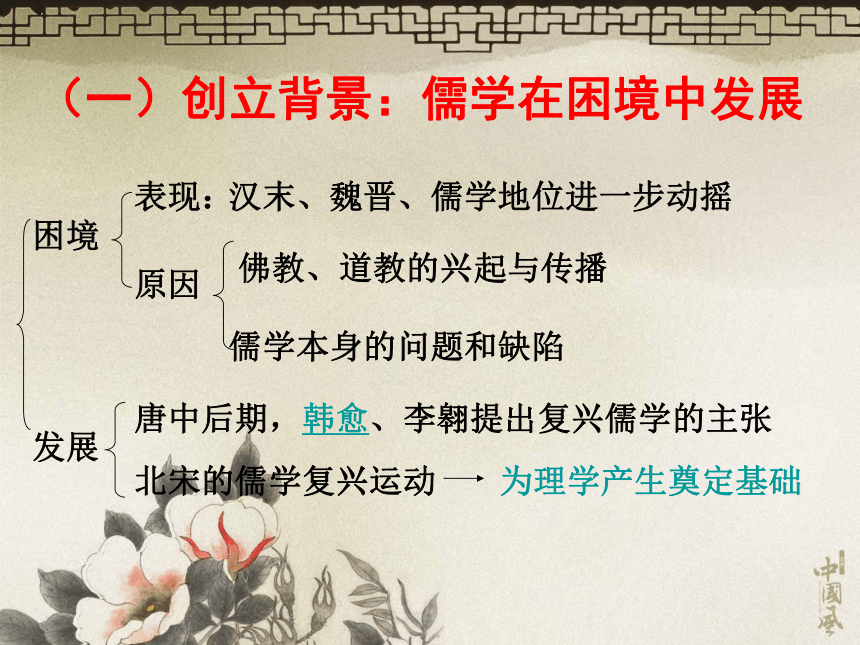

发展:陆王心学宋明理学(三)历史影响(一)创立背景:儒学在困境中发展困境表现:汉末、魏晋、儒学地位进一步动摇原因佛教、道教的兴起与传播儒学本身的问题和缺陷发展唐中后期,韩愈、李翱提出复兴儒学的主张北宋的儒学复兴运动为理学产生奠定基础佛教的传播兴起:A、产生:前六世纪、印度、释迦牟尼

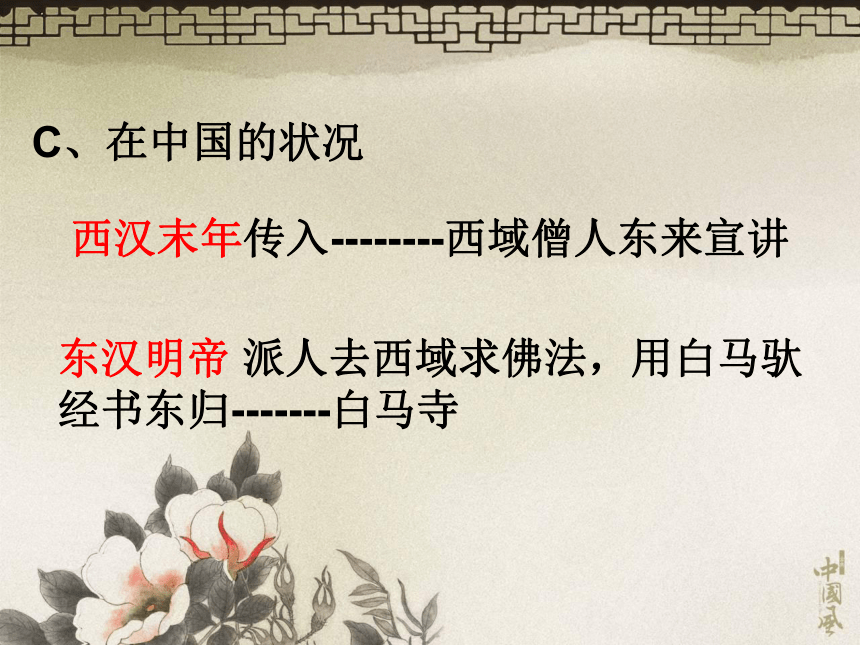

主要教义---------前三世纪合法地位B、外传东南----缅甸、东南亚各国东北----中亚各国、中、朝、日C、在中国的状况西汉末年传入--------西域僧人东来宣讲东汉明帝 派人去西域求佛法,用白马驮经书东归-------白马寺 白马寺创建于东汉永平十一年(公元68年),是佛教传入我国后第一座由官府建造的寺院,所以历来被尊为中国佛教的“祖庭”和“释源”,有“中国第一古刹”之称。白马寺(河南洛阳)佛教传播的原因:

长期战乱、社会动荡

A、统治者需要加强思想控制需要---既要欺骗民众、也需要欺骗自己 ----因而大力提倡。 B、下层民众寻求精神寄托C、形式简朴、容易实行 D、佛教势力发展、盛况空前 河南洛阳龙门石窟,凿于北魏至晚唐的四百余年,南北长约1公里。现存石窟1300多个,窟龛2345个,题记和碑刻3600余通,佛塔50余座,佛像97000余尊。 奉先寺,建于唐初,主佛卢舍那高17.14米,面容丰腴饱满,修眉长目,嘴角微翘,流露出对人间的关注和智慧的光芒。江 南 春

唐?杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。道教在民间传播:东汉末期,道教开始主要在受苦受难的民众中流行,太平道和五斗米道是道教最早的表现形式。儒、佛、道三家的相互影响和融合三教合一 道教理论和儒家思想结合起来,提出道教徒要以忠孝仁信为本; 佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。 儒家的政治伦理思想和道家哲学思想有机地结合在一起; 隋唐时期,儒学发展进入三教合一时期 此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图之中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。画面中,释氏坐于菩提树下成为画面主体,老子坐于蒲草之上,与一身士大夫装束的孔子相对。《三教图》(清·丁云鹏),

现藏于北京故宫博物院。实质是以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学 理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。道、佛儒(根本)(目的)1、理学的含义:三、表现:程朱

理学陆王

心学陆

九

渊王

守

仁程

颐朱

熹程

颢(一)理学的创立:1.思想来源:

儒学+佛教思想+道教思想 把儒家的忠、孝、节、义上升到天理的高度,形成一套以理为核心的思想体系——理学(新儒学)2、基本含义:阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容

材料一 宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。程颢像理学的宇宙观

“理”是世界的本原

是精神存在物。在社会中表现的是三纲五常。其实质是客观唯心主义。(1)天理是宇宙万物的本原(2)天理和伦理道德直接联系(核心)1、? 宇宙之间一理而已。万物皆只是一个天理,先有理后物 。

——朱熹

2、“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、夫妇、朋友岂不是天理?”“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。

——《四书章句集注》

3、今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物理。

——《大学章句》

阅读下列材料,概括朱熹思想的主要内容理是万物本源,理先于气天理就是作为道德规范的三纲五常,“存天理,灭人欲”格物致知2.成熟:朱熹(理学集大成者)主要思想哲学思想:伦理观:政治思想:理气一体,理先于气“存天理,灭人欲”“道统论”、“正君心”评价:《四书章句集注》为科举教科书学术:(1)朱熹在历史上被誉为一代儒学大师,仅次于孔孟

(2)其思想作为官方正统儒学,影响后世六七百年之久。

(3)对维护专制主义政治制度起了重要作用。修养论:格物致知;仁者要有强烈社会责任感文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责。”

林则徐:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。” 温家宝总理在哈佛大学演讲时深情地引用理学大师张载的一段话:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

名校校训

清华大学:自强不息 厚德载物 南开大学:允公允能 日新月异

四川大学:精韧不怠 日近有功

南京大学:诚朴雄伟 励学敦行 山东大学:气有浩然 学无止境

(三)理学的发展——心学(1) 强调学问的目的在于做人

(2) 主张扫除细枝末节,直奔主题2.陆九渊——“发明本心”(1)简介:南宋人,是心学的开创者 (2)思想:核心命题是“心即理也”,意思是本心即天理“理”不需要到身心以外的事物上寻找,提出“心即是理也”,心是天地万物的渊源。故把其思想称为“心学”1.心学的特点:陆九渊课堂活动1

阅读材料,探讨心学思想

材料一 陆九渊说: “宇宙便是吾心,吾心便是世界”

材料二 王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?

”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。”心是天地万物的渊源,理在心中。风吹旗动,一位僧人说是旗动,另一位说是风动,慧能过去跟这两位僧人说,既不是风动,也不是旗动,是仁者心动。 ①人心是世界万物的本源(主观唯心论)

②学以至圣的修养关键,在于 “致良知”

(人固有的善性)“知行合一”3.王守仁——“阳明心学”(进一步发展) (1) 简介:阳明先生,明代人,是心学的集大成者 (2)思想:标志着重建儒家信仰的理论任务已完成 (3)意义:明中期儒学

代表人物破山中贼易,

破心中贼难。王阳明的心学“心外无佛,即心是佛”“心即理”“心外无物”更多地吸取佛教禅宗的思想理;仁、礼;高调的道德主义以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求扼杀人们的欲求,有助于专制统治,对塑造中华民族严格的道德性起积极作用.比较程朱理学与陆王心学理是外在的,独立于人存在的;理是内在的“心”格物致知内心反省客观唯心主义主观唯心主义

宋明理学可取的一面:

①宋明理学具有和谐意识,强调人与自然、与家庭、与国家的和谐的意识。

②宋明理学具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求。

③宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步。

④宋明理学强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。不可取的一面:

①尊卑等级观念;

②重男轻女的观念;

③轻视自然科学的观念;

④轻视个体自由的观念;

⑤重礼轻法的观念等。

对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。宋明理学儒学的困境与儒学复兴运动理学的发展创立:北宋二程

成熟:南宋朱熹

发展:陆王心学客观唯心主义主观唯心主义背景: 知识·梳理对宋明理学的认识见多识广心安理得 蛮不讲理 天理何在 理所当然 天理难容 理直气壮 天理昭彰 强词夺理

理屈词穷 知书达理 通情达理 伤天害理

有理走遍天下,无理寸步难行 同心同德 心领神会 心想事成 心有灵犀 心心相映 心不在焉 一心一意 心猿意马

人心齐泰山移 眼不见心不烦 心静自然凉比一比 1、儒、道、佛三教合一形成于( )

A、两汉时期 B、魏晋时期

C、南北朝时期 D、唐宋时期

2、面对儒家思想受到道、佛两教的冲击,唐宋

儒学大师的态度是( )

A、放弃儒家思想

B、对儒、道、佛三教平等对待

C、坚持以儒家思想为本,吸收道、佛两教思想

加以完善

D、以佛学为主,吸收儒、道思想,形成一种

新思想巩固练习:DC3、关于宋代理学的评述,不正确的是( )

A、从本质上讲是儒学的新发展

B、宋代理学的代表人物主要是两程一朱

C、是儒学吸收道、佛两教的产物

D、程朱理学在宋代就确立了统治地位D4、如果有人向陆九渊请教为学的方法和态度,他

应该会回答下列哪一叙述?( )

A、学问要求是尚实,方有助于国计民生

B、学习先圣先贤的经验和心得

C、要注重人内心的涵养工夫

D、要勤于读书研究,努力用功C5、佛教能在中国广为流传,但始终没以取代儒家

思想成为封建社会的正统思想,其根本原因是

( )

A、儒家思想是整个封建社会最进步的思想

B、历代都有信奉儒家思想的人做大官

C、儒家思想不断改造完善,一直能够适应加强

君主专制统治的需要

D、儒家宣扬的仁政思想得到了人民的拥护C6、对宋明理学地位及影响的评述,不正确的

是( )

A、是宋明时期儒学的主流

B、将儒家思想发展成为集政治、哲学、伦理

道德等于一身的庞大的思想体系

C、宋明理学的适应新时期维护君主专制的需要

而形成的

D、对中华民族性格和人的发展没有积极作用D儒:负责年轻时求取功名

“为万世开太平”

社会

佛: 为失意时的安慰

“胜者为王,败者为僧”

未来

道:为老年时的祈求

“长生不老”

人生二十四孝故事 : 元代郭居敬辑录古代24个孝子的故事,编成《二十四孝》,成为宣扬孝道的通俗读物。

扇枕温衾

黄香,东汉人。九岁丧母,事父极孝。酷夏时为父亲扇凉枕席,寒冬时用身体为父亲温暖被褥。二十四孝故事 恣蚊饱血

吴猛,晋朝人。八岁时家里贫穷,没有蚊帐,蚊虫叮咬使父亲不能安睡。吴猛总是赤身坐在父亲床前,任蚊虫叮咬而不驱赶,担心蚊虫离开自己去叮咬父亲。“二十四孝”—郭巨埋儿 自己打消了当孝子的念头,而且也害怕父亲做孝子特别是家境日衰、祖母又健在的情况下,若父亲真当了孝子,那么该埋的就是他了。

——鲁迅《旧事重提》 郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心养这个孩子会影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。 在封建社会统治者的倡导下,在理学卫道士的鼓吹下,节妇烈女越来越多。据记载,清代仅安徽休宁县就有2200多个“节烈”妇女。这些妇女不仅有夫亡不嫁,从一而终的“节妇”,还有丈夫死后,以死尽节的“烈妇”;不仅有未婚夫死不嫁他人的“望门寡”,还有未出嫁男方死亡以自杀表明贞节的“烈女”。中国的“节烈”文化,要求妇女为男子守节,守得越苦越好,节得越惨烈越佳。死了以后那些卫道士的父母还附掌大叫:“死得好,死得好!”——这样的社会是变相的妇女屠宰场。“贞节牌坊”贞节牌坊的背后都是血泪 翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。

──鲁迅重男轻女;轻视个体自由 三从四德

“三从” 在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” 妇德、妇言、妇容、妇功“美丽”的三寸金莲重男轻女格物致知:探究事物(世界)的本原

而得到其中的知(理)重要概念世界观:认为世界万物是如何产生的。

判断标准是物质和意识谁先产生1、唯物主义:物质第一,意识第二2、唯心主义:意识第一,物质第二①客观唯心主义:认为世界统一于人的意识之外的

精神存在物如绝对精神、上帝的意志。②主观唯心主义:世界统一于人的意识,

它具体体现为人的感觉、精神、意志等 “理学”一词的概念: 理学以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能维护封建统治的新儒学。“理”是世界万物的本源,

指世界和事物中具有次序、条理、法规、规律。董仲舒的新儒学=儒家+法家+道家+阴阳家 神学化

宋明理学=儒家+道教+佛教 思辨化

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。(一)创立背景:儒学的困境与儒学复兴运动

(二)创立过程

创立:北宋二程

成熟:南宋朱熹

发展:陆王心学宋明理学(三)历史影响(一)创立背景:儒学在困境中发展困境表现:汉末、魏晋、儒学地位进一步动摇原因佛教、道教的兴起与传播儒学本身的问题和缺陷发展唐中后期,韩愈、李翱提出复兴儒学的主张北宋的儒学复兴运动为理学产生奠定基础佛教的传播兴起:A、产生:前六世纪、印度、释迦牟尼

主要教义---------前三世纪合法地位B、外传东南----缅甸、东南亚各国东北----中亚各国、中、朝、日C、在中国的状况西汉末年传入--------西域僧人东来宣讲东汉明帝 派人去西域求佛法,用白马驮经书东归-------白马寺 白马寺创建于东汉永平十一年(公元68年),是佛教传入我国后第一座由官府建造的寺院,所以历来被尊为中国佛教的“祖庭”和“释源”,有“中国第一古刹”之称。白马寺(河南洛阳)佛教传播的原因:

长期战乱、社会动荡

A、统治者需要加强思想控制需要---既要欺骗民众、也需要欺骗自己 ----因而大力提倡。 B、下层民众寻求精神寄托C、形式简朴、容易实行 D、佛教势力发展、盛况空前 河南洛阳龙门石窟,凿于北魏至晚唐的四百余年,南北长约1公里。现存石窟1300多个,窟龛2345个,题记和碑刻3600余通,佛塔50余座,佛像97000余尊。 奉先寺,建于唐初,主佛卢舍那高17.14米,面容丰腴饱满,修眉长目,嘴角微翘,流露出对人间的关注和智慧的光芒。江 南 春

唐?杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。道教在民间传播:东汉末期,道教开始主要在受苦受难的民众中流行,太平道和五斗米道是道教最早的表现形式。儒、佛、道三家的相互影响和融合三教合一 道教理论和儒家思想结合起来,提出道教徒要以忠孝仁信为本; 佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。 儒家的政治伦理思想和道家哲学思想有机地结合在一起; 隋唐时期,儒学发展进入三教合一时期 此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图之中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。画面中,释氏坐于菩提树下成为画面主体,老子坐于蒲草之上,与一身士大夫装束的孔子相对。《三教图》(清·丁云鹏),

现藏于北京故宫博物院。实质是以儒家纲常伦理维护专制统治的新儒学 理学是一种既贯通宇宙自然和人生命运,

又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。道、佛儒(根本)(目的)1、理学的含义:三、表现:程朱

理学陆王

心学陆

九

渊王

守

仁程

颐朱

熹程

颢(一)理学的创立:1.思想来源:

儒学+佛教思想+道教思想 把儒家的忠、孝、节、义上升到天理的高度,形成一套以理为核心的思想体系——理学(新儒学)2、基本含义:阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容

材料一 宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。程颢像理学的宇宙观

“理”是世界的本原

是精神存在物。在社会中表现的是三纲五常。其实质是客观唯心主义。(1)天理是宇宙万物的本原(2)天理和伦理道德直接联系(核心)1、? 宇宙之间一理而已。万物皆只是一个天理,先有理后物 。

——朱熹

2、“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、夫妇、朋友岂不是天理?”“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。

——《四书章句集注》

3、今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物理。

——《大学章句》

阅读下列材料,概括朱熹思想的主要内容理是万物本源,理先于气天理就是作为道德规范的三纲五常,“存天理,灭人欲”格物致知2.成熟:朱熹(理学集大成者)主要思想哲学思想:伦理观:政治思想:理气一体,理先于气“存天理,灭人欲”“道统论”、“正君心”评价:《四书章句集注》为科举教科书学术:(1)朱熹在历史上被誉为一代儒学大师,仅次于孔孟

(2)其思想作为官方正统儒学,影响后世六七百年之久。

(3)对维护专制主义政治制度起了重要作用。修养论:格物致知;仁者要有强烈社会责任感文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

范仲淹:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责。”

林则徐:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。” 温家宝总理在哈佛大学演讲时深情地引用理学大师张载的一段话:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

名校校训

清华大学:自强不息 厚德载物 南开大学:允公允能 日新月异

四川大学:精韧不怠 日近有功

南京大学:诚朴雄伟 励学敦行 山东大学:气有浩然 学无止境

(三)理学的发展——心学(1) 强调学问的目的在于做人

(2) 主张扫除细枝末节,直奔主题2.陆九渊——“发明本心”(1)简介:南宋人,是心学的开创者 (2)思想:核心命题是“心即理也”,意思是本心即天理“理”不需要到身心以外的事物上寻找,提出“心即是理也”,心是天地万物的渊源。故把其思想称为“心学”1.心学的特点:陆九渊课堂活动1

阅读材料,探讨心学思想

材料一 陆九渊说: “宇宙便是吾心,吾心便是世界”

材料二 王守仁同朋友在郊外观赏风景时,朋友指着山中开花的树木问:“你说天下无心外之物,山中树上的花自开自落,同我心有何相关?

”王守仁回答:“你不来看此花时,此花与你的心同归于寂;你来看此花时,此花颜色一时明白过来,就说明此花不在你的心外。”心是天地万物的渊源,理在心中。风吹旗动,一位僧人说是旗动,另一位说是风动,慧能过去跟这两位僧人说,既不是风动,也不是旗动,是仁者心动。 ①人心是世界万物的本源(主观唯心论)

②学以至圣的修养关键,在于 “致良知”

(人固有的善性)“知行合一”3.王守仁——“阳明心学”(进一步发展) (1) 简介:阳明先生,明代人,是心学的集大成者 (2)思想:标志着重建儒家信仰的理论任务已完成 (3)意义:明中期儒学

代表人物破山中贼易,

破心中贼难。王阳明的心学“心外无佛,即心是佛”“心即理”“心外无物”更多地吸取佛教禅宗的思想理;仁、礼;高调的道德主义以儒家的纲常伦纪来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求扼杀人们的欲求,有助于专制统治,对塑造中华民族严格的道德性起积极作用.比较程朱理学与陆王心学理是外在的,独立于人存在的;理是内在的“心”格物致知内心反省客观唯心主义主观唯心主义

宋明理学可取的一面:

①宋明理学具有和谐意识,强调人与自然、与家庭、与国家的和谐的意识。

②宋明理学具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求。

③宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步。

④宋明理学强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。不可取的一面:

①尊卑等级观念;

②重男轻女的观念;

③轻视自然科学的观念;

④轻视个体自由的观念;

⑤重礼轻法的观念等。

对宋明理学应采取的态度:

批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。宋明理学儒学的困境与儒学复兴运动理学的发展创立:北宋二程

成熟:南宋朱熹

发展:陆王心学客观唯心主义主观唯心主义背景: 知识·梳理对宋明理学的认识见多识广心安理得 蛮不讲理 天理何在 理所当然 天理难容 理直气壮 天理昭彰 强词夺理

理屈词穷 知书达理 通情达理 伤天害理

有理走遍天下,无理寸步难行 同心同德 心领神会 心想事成 心有灵犀 心心相映 心不在焉 一心一意 心猿意马

人心齐泰山移 眼不见心不烦 心静自然凉比一比 1、儒、道、佛三教合一形成于( )

A、两汉时期 B、魏晋时期

C、南北朝时期 D、唐宋时期

2、面对儒家思想受到道、佛两教的冲击,唐宋

儒学大师的态度是( )

A、放弃儒家思想

B、对儒、道、佛三教平等对待

C、坚持以儒家思想为本,吸收道、佛两教思想

加以完善

D、以佛学为主,吸收儒、道思想,形成一种

新思想巩固练习:DC3、关于宋代理学的评述,不正确的是( )

A、从本质上讲是儒学的新发展

B、宋代理学的代表人物主要是两程一朱

C、是儒学吸收道、佛两教的产物

D、程朱理学在宋代就确立了统治地位D4、如果有人向陆九渊请教为学的方法和态度,他

应该会回答下列哪一叙述?( )

A、学问要求是尚实,方有助于国计民生

B、学习先圣先贤的经验和心得

C、要注重人内心的涵养工夫

D、要勤于读书研究,努力用功C5、佛教能在中国广为流传,但始终没以取代儒家

思想成为封建社会的正统思想,其根本原因是

( )

A、儒家思想是整个封建社会最进步的思想

B、历代都有信奉儒家思想的人做大官

C、儒家思想不断改造完善,一直能够适应加强

君主专制统治的需要

D、儒家宣扬的仁政思想得到了人民的拥护C6、对宋明理学地位及影响的评述,不正确的

是( )

A、是宋明时期儒学的主流

B、将儒家思想发展成为集政治、哲学、伦理

道德等于一身的庞大的思想体系

C、宋明理学的适应新时期维护君主专制的需要

而形成的

D、对中华民族性格和人的发展没有积极作用D儒:负责年轻时求取功名

“为万世开太平”

社会

佛: 为失意时的安慰

“胜者为王,败者为僧”

未来

道:为老年时的祈求

“长生不老”

人生二十四孝故事 : 元代郭居敬辑录古代24个孝子的故事,编成《二十四孝》,成为宣扬孝道的通俗读物。

扇枕温衾

黄香,东汉人。九岁丧母,事父极孝。酷夏时为父亲扇凉枕席,寒冬时用身体为父亲温暖被褥。二十四孝故事 恣蚊饱血

吴猛,晋朝人。八岁时家里贫穷,没有蚊帐,蚊虫叮咬使父亲不能安睡。吴猛总是赤身坐在父亲床前,任蚊虫叮咬而不驱赶,担心蚊虫离开自己去叮咬父亲。“二十四孝”—郭巨埋儿 自己打消了当孝子的念头,而且也害怕父亲做孝子特别是家境日衰、祖母又健在的情况下,若父亲真当了孝子,那么该埋的就是他了。

——鲁迅《旧事重提》 郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心养这个孩子会影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。 在封建社会统治者的倡导下,在理学卫道士的鼓吹下,节妇烈女越来越多。据记载,清代仅安徽休宁县就有2200多个“节烈”妇女。这些妇女不仅有夫亡不嫁,从一而终的“节妇”,还有丈夫死后,以死尽节的“烈妇”;不仅有未婚夫死不嫁他人的“望门寡”,还有未出嫁男方死亡以自杀表明贞节的“烈女”。中国的“节烈”文化,要求妇女为男子守节,守得越苦越好,节得越惨烈越佳。死了以后那些卫道士的父母还附掌大叫:“死得好,死得好!”——这样的社会是变相的妇女屠宰场。“贞节牌坊”贞节牌坊的背后都是血泪 翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。

──鲁迅重男轻女;轻视个体自由 三从四德

“三从” 在家从父、出嫁从夫、夫死从子

“四德” 妇德、妇言、妇容、妇功“美丽”的三寸金莲重男轻女格物致知:探究事物(世界)的本原

而得到其中的知(理)重要概念世界观:认为世界万物是如何产生的。

判断标准是物质和意识谁先产生1、唯物主义:物质第一,意识第二2、唯心主义:意识第一,物质第二①客观唯心主义:认为世界统一于人的意识之外的

精神存在物如绝对精神、上帝的意志。②主观唯心主义:世界统一于人的意识,

它具体体现为人的感觉、精神、意志等 “理学”一词的概念: 理学以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能维护封建统治的新儒学。“理”是世界万物的本源,

指世界和事物中具有次序、条理、法规、规律。董仲舒的新儒学=儒家+法家+道家+阴阳家 神学化

宋明理学=儒家+道教+佛教 思辨化

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术