第4单元 封建时代的亚洲国家 期末试题分类选编(含解析)2021-2022学年上学期江西省各地九年级历史

文档属性

| 名称 | 第4单元 封建时代的亚洲国家 期末试题分类选编(含解析)2021-2022学年上学期江西省各地九年级历史 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 790.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-16 09:06:59 | ||

图片预览

文档简介

第4单元 封建时代的亚洲国家

1.(2022·江西·余干县第三中学九年级期末)使日本走上封建社会的事件是( )

A.大化改新 B.明治维新 C.倒幕运动 D.1861年农奴制改革

2.(2022·江西吉安·九年级期末)“《安拉,别为我哭泣》讲述的是一个阿富汗女人的故事,这是关于生命、信仰、权利、反抗、责任与希望的故事……”从材料中可以看出,阿富汗人主要信仰

A.佛教

B.伊斯兰教

C.基督教

D.道教

3.(2022·江西吉安·九年级期末)这部作品被高尔基誉为世界民间文学史上“最壮丽的一座纪念碑”,包含了《阿里巴巴和四十大盗》、《阿拉丁和神灯》等脍炙人口的故事,这部作品是

A.《荷马史诗》 B.《神曲》 C.《天方夜谭》 D.《哈姆雷特》

4.(2022·江西吉安·九年级期末)下列是小明同学根据日本大化改新的内容总结的歌谣,哪一句与大化改新无关( )

A.建立中央集权制,地方设国、郡、里 B.土地收归国有化,部民转化为公民

C.国家定期分土地,农民交税给国家 D.贵族土地无偿赏,条件分封服兵役

5.(2022·江西吉安·九年级期末)“阿拉伯帝国在政治上经常分裂,但在文化上却建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区。这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质。”这说明( )

A.阿拉伯帝国的分裂使阿拉伯文化区形成 B.文化发展是阿拉伯帝国繁荣的重要体现

C.东西文化在阿拉伯地区得到广泛的交流 D.阿拉伯文化影响了东西方文化发展特点

6.(2022·江西抚州·九年级期末)下列关于日本大化改新的叙述不正确的是( )

A.地方设国、郡、里三级,由中央派官治理

B.土地为贵族私有,农民耕种贵族土地,须向贵族交纳赋税

C.大化改新使日本形成了以天皇为首的中央集权国家

D.是日本由奴隶社会向封建社会过渡的标志

7.(2022·江西宜春·九年级期末)“改新派执政后,自上而下,变法革新,把广大部民从氏族贵族的占有下解放出来,作为公民授予土地,负担一定的租庸调,为新国家奠定了基础,从而改变了政权的性质。”这里说的“新国家”是一个

A.奴隶制国家 B.封建国家 C.殖民地国家 D.资本主义国家

8.(2022·江西景德镇·九年级期末)大化五年(649年),孝德天皇召集群臣盟誓“天覆地载,帝道唯一”,并建立“置八省百官”的中央机构和地方行政机构(国、郡、里)。材料中这项改革措施的作用是

A.庄园经济形成,调动农民生产积极性 B.改革行政制度,加强了中央集权

C.武士集团形成,促进了日本进步发展 D.编订律令法典,建立起法律体系

9.(2022·江西吉安·九年级期末)《全球通史》中提到:“6世纪起,中国文明大规模传入日本……那些游历‘天朝’的日本人,作为热情的皈依者,回国后所起的作用更为重大。”这里所说“作用”是

A.促进了日本统一 B.推动了大化改新

C.建立了幕府统治 D.培育了武士道精神

10.(2022·江西赣州·九年级期末)“646年元旦,新政权以唐代律令制度为蓝本,参酌日本旧习,发布《改新之诏》……改新部分地解放了生产力,加强了中央集权,促进了国家的统一。”;“改新”的根本作用在于( )

A.加强了法制建设 B.促进文化教育的发展

C.日本发展成中央集权制的封建国家 D.维护了奴隶阶级的统治

11.(2022·江西吉安·九年级期末)以下一组阿拉伯的文化成就,说明古代阿拉伯人( )

1.阿拉伯数字

2.把中国的造纸术、指南针、火药传到欧洲

3.把印度的棉花、食糖传到欧洲

4.把柏拉图、亚里士多德的作品翻译成阿拉伯语

A.促进了东西方文化交流 B.创造了独具特色的文化

C.建立起地跨三洲的大帝国 D.开创了东西方贸易通道

12.(2022·江西赣州·九年级期末)在历史学习中,我们经常会碰到“历史事实”与“历史结论”的区别问题。“历史结论”是在对历史事实的理性认识和基本判断基础上形成的结论。下列属于历史结论的是

A.穆罕默德创立了伊斯兰教

B.阿拉伯数字是阿拉伯人对世界文化的独特贡献

C.630年穆罕默德率穆斯林占领麦加

D.751年阿拉伯军队击败唐朝大将高仙芝的军队

13.(2022·江西赣州·九年级期末)他是世界三大宗教的创始人之一,他引导全阿拉伯人走正道,既为阿拉伯人民避免了流血与牺牲,又为他们开辟了一条文明进步的大道,他应受人们的尊重与敬仰。”以下史实与“他”无关的是( )

A.基本统一阿拉伯半岛

B.最初在麦加城传播伊斯兰教

C.迁居麦地那并建立了一个以共同信仰为基础的宗教社团

D.使阿拉伯帝国成为地跨欧、亚、非三洲的大帝国

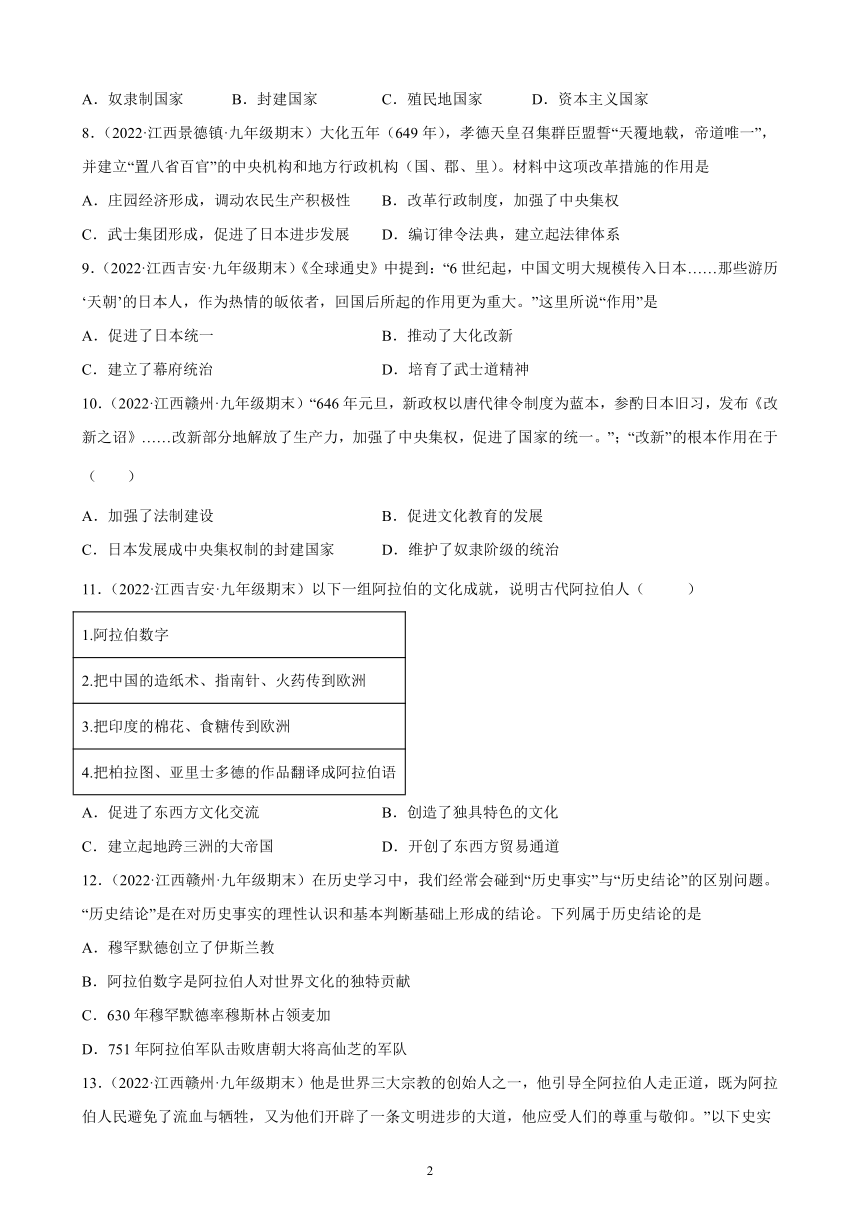

14.(2022·江西吉安·九年级期末)下图中?处最恰当主题的是( )

A.政治的交流与完善 B.经济的交流与发展

C.文化的交流与碰撞 D.科技的交流与传播

15.(2022·江西赣州·九年级期末)阿拉伯人被誉为“东西方文明交流的使者”,对世界文化的传播与交流作出过重大贡献。下列史实不能说明这一观点的是( )

A.印度的棉花食糖经阿拉伯人传入欧洲 B.火药和指南针经阿拉伯人西传

C.中国的造纸术经阿拉伯人传入欧洲 D.佛教产生后经阿拉伯人传入欧洲

16.(2022·江西赣州·九年级期末)“阿拉伯帝国在政治上经常分裂,但在文化上却建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区。这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质”。这说明( )

A.阿拉伯数字是由阿拉伯人创造的 B.东西方文化在阿拉伯帝国广泛交流

C.阿拉伯帝国经济繁荣、国家富庶 D.强大的阿拉伯帝国持续了上千年

17.(2022·江西吉安·九年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二: 亚历山大的东征,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但横贯亚欧大陆丝绸之路的商队来往,联系太平洋、大西洋沿岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于世界各地也许是更为重要的。

——吴于廑、齐世荣《世界史 古代史编》

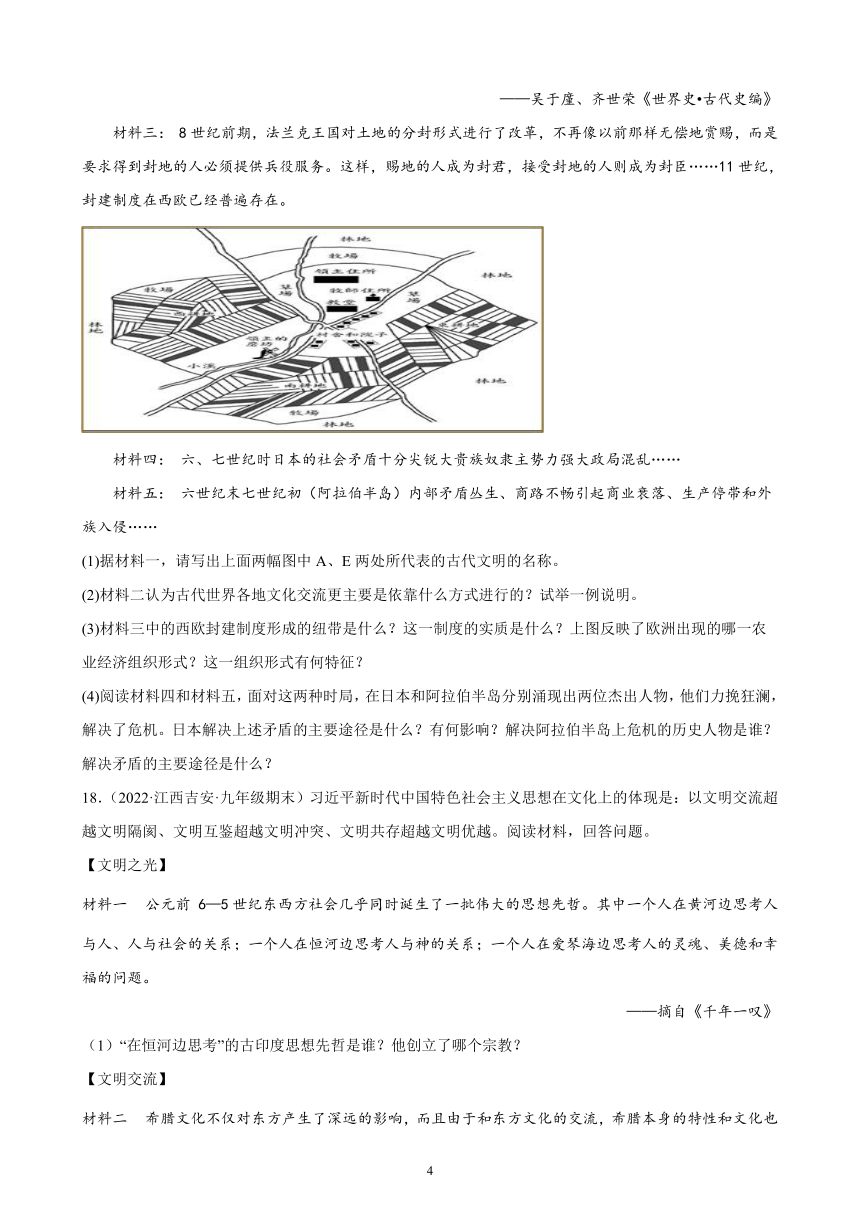

材料三: 8世纪前期,法兰克王国对土地的分封形式进行了改革,不再像以前那样无偿地赏赐,而是要求得到封地的人必须提供兵役服务。这样,赐地的人成为封君,接受封地的人则成为封臣……11世纪,封建制度在西欧已经普遍存在。

材料四: 六、七世纪时日本的社会矛盾十分尖锐大贵族奴隶主势力强大政局混乱……

材料五: 六世纪末七世纪初(阿拉伯半岛)内部矛盾丛生、商路不畅引起商业衰落、生产停带和外族入侵……

(1)据材料一,请写出上面两幅图中A、E两处所代表的古代文明的名称。

(2)材料二认为古代世界各地文化交流更主要是依靠什么方式进行的?试举一例说明。

(3)材料三中的西欧封建制度形成的纽带是什么?这一制度的实质是什么?上图反映了欧洲出现的哪一农业经济组织形式?这一组织形式有何特征?

(4)阅读材料四和材料五,面对这两种时局,在日本和阿拉伯半岛分别涌现出两位杰出人物,他们力挽狂澜,解决了危机。日本解决上述矛盾的主要途径是什么?有何影响?解决阿拉伯半岛上危机的历史人物是谁?解决矛盾的主要途径是什么?

18.(2022·江西吉安·九年级期末)习近平新时代中国特色社会主义思想在文化上的体现是:以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。阅读材料,回答问题。

【文明之光】

材料一 公元前 6—5世纪东西方社会几乎同时诞生了一批伟大的思想先哲。其中一个人在黄河边思考人与人、人与社会的关系;一个人在恒河边思考人与神的关系;一个人在爱琴海边思考人的灵魂、美德和幸福的问题。

——摘自《千年一叹》

(1)“在恒河边思考”的古印度思想先哲是谁?他创立了哪个宗教?

【文明交流】

材料二 希腊文化不仅对东方产生了深远的影响,而且由于和东方文化的交流,希腊本身的特性和文化也发生了本质的改变。比如亚历山大和他的一万名士兵都娶了亚洲的妇女,亚历山大也开始穿起了细软的衣服,同时他要求进贡者吻他脚下的尘土,这些只是东方专制君王采用的方式。他还下令让三万名波斯男童学习希腊语文和马其顿兵法。

——《全球通史》(美)(海斯和穆恩、韦兰等合著)

(2)结合所学知识回答,亚历山大东征最远到达哪里?材料二反映亚历山大东征有什么作用?

【文明传播】

材料三 欧洲人也经由东征,发现了遥远的中国文化……接触到了新的事物。中国发明的火药已被伊斯兰教转变为战争武器,至此才第一次为西方所知。培根认为,中国人发明的造纸术、印刷术、指南针和火药为西方掌握后,欧洲的文化和社会随之改变了。

——许倬云《中西文明的对照》

(3)中国的“造纸术、印刷术、指南针”是由什么人传到西方?以指南针为例,说明它是如何引起欧洲社会变化的?

【文明延绵】

材料四 世界上公认的四大文明古国:古巴比伦,古埃及,古印度,中国。除了中国以外的其他三个文明都出现过断层,被野蛮文明取代、同化,然后灭绝。中华文明是唯一没有中断的文明。

——邓敏《走读历史》

(4)综合上述材料,你认为文明延绵流传的因素是什么?

19.(2022·江西赣州·九年级期末)改革是社会进步与发展的重要推动力,法律是国家和社会健康发展的重要保障。阅读下列材料,回答问题。

材料一:作坊里的日本人有 “心灵紧闭”但“眼观八方”的特征……在国弱时,他们谦卑地对外点头哈腰,默默拿来先进才智,然后悄悄地在作坊里加班加点消化,乃至超越。一旦确信自己在技能上超越了别国,便会出其不意地创造神话。古代史上,日本在亚洲拜认了第一位老师,向老师学习。

——陈冰《作坊里的日本》

(1)材料一中日本的“第一位老师”是谁?依据材料一指出日本民族具有什么样的特点?

(2)材料一反映了日本历史上的什么事件?通过这一事件,日本社会进入一个怎样发展的新时期?

材料二:

(3)材料二出自哪部法典?它主要维护的是哪个阶级的利益?

材料三:所谓的封君封臣制,就是以土地的层层分封、占有为基础,以封君和封臣之间的权利和义务关系为组带的封建等级制。首先是国王将全国土地留下一部分作为王领后,将其余的分授给大封建主,这样,……在各个等级之间,都缔结起相互统属和依附的封君封臣关系。

—孟广林:《世界中世纪史》

(4)材料三中维系封君与封臣之间关系的纽带是什么?据材料并结合所学,概括指出这种制度的特点。

20.(2022·江西上饶·九年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一:阿拉伯充分利用东西方文化交汇的地理优势,广泛吸纳两河流域、印度、希腊、罗马和中国等地先进的文化成果,与本民族的文化成就相结合,并加以创新和发展,形成了有自己特色的阿拉伯文化。

——摘编自姜智红《论文明的多样性》

材料二:拜占庭帝国的统治者无视西欧城市出现之后悄然兴起的文明因素,仍然陶醉于已有的辉煌成就,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。……在1453年最终被奥斯曼土耳其所灭。

——摘编自百度百科

(1)根据材料一并结合所学,列举古希腊文学和哲学成就各一例。

(2)根据材料一,概括阿拉伯人创造了自己特色的阿拉伯文化的原因。

(3)对比材料一、二可以看出,阿拉伯帝国和拜占庭帝国对待外来文化的态度有何不同?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】依据所学知识可知从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”,大化改新后,大和正式改称日本国, 大化改新的主要内容有政治上,建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理,经济上,废除一切私地、 私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民,国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖,统一赋税,大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家,A项正确;明治维新使日本走上了资本主义道路,排除B项;倒幕运动推翻了幕府的统治,改年号为明治,排除C项;1861年农奴制改革是俄国沙皇亚历山大二世进行的改革,使俄国走上了资本主义道路,排除D项。故选A项。

2.B

【解析】依据题干信息“《安拉,别为我哭泣》讲述的是一个阿富汗女人的故事”,结合所学知识可知,公元7世纪,穆罕默德在阿拉伯半岛的麦加创立了伊斯兰教。穆罕默德宣布自己是真主安拉的使者和最后的先知,号召信仰唯一的神——安拉,反对多神崇拜。所以,阿富汗人主要信仰伊斯兰教,B项符合题意;ACD三项与题干无关。故选B。

【点睛】抓住信息“《安拉,别为我哭泣》讲述的是一个阿富汗女人的故事”是解题的关键,穆罕默德创立的伊斯兰教中,号召人们信仰唯一的神——安拉,可由此判断阿富汗人信仰安拉,也就是信仰伊斯兰教。

3.C

【解析】据所学知识可知,《天方夜谭》又名《一千零一夜》是阿拉伯的一部民间故事集,书中所讲的辛巴达航海、阿里巴巴和四十大盗、阿拉丁神灯等故事在世界各国广为流传,真实反映了阿拉伯帝国丰富的社会生活,被高尔基誉为世界民间文学史上“最壮丽的一座纪念碑”,C项正确;《荷马史诗》是希腊宝贵的文学遗产,也是了解早期希腊社会的主要文献,排除A项;《神曲》是文艺复兴时期但丁的作品,排除B项;《哈姆雷特》是文艺复兴时期莎士比亚的作品,排除D项。故选C项。

4.D

【解析】结合所学知识可知,大化改新的主要内容有:政治上,建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理。经济上,废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民;国家将土地颁给公民,六年一颁,不能终生使用,也不能买卖;统一赋税。故ABC与大化改新有关,不符合题意。D与大化改新无关,符合题意。故选D。

【点睛】解答本题的关键是正确识记大化改新的内容。

5.C

【解析】根据材料中“这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质”可知阿拉伯文化融合了东西方文化,结合所学知识可以知道,阿拉伯帝国地处三洲五海之地,对东西方文化兼收并蓄。阿拉伯人把中国的古代文明辗转传入西亚和欧洲等地,也给中国带来阿拉伯的天文学和医学知识,以及伊斯兰教和伊斯兰教文化,在不同文明之间搭建了文化交流的桥梁,所以东西方文化在阿拉伯帝国得到广泛的交流,故C项符合题意;阿拉伯帝国在政治上经常分裂,但在文化上却建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区,不是说阿拉伯帝国的分裂使阿拉伯文化区形成,故A项说法错误;文化发展是阿拉伯帝国繁荣的重要体现,这一点在题干中没有涉及,故B项与题干无关;阿拉伯文化影响了东西方文化发展特点,这一点在题干中也没有涉及,故D项与题干无关;所以应选择C项。

6.B

【解析】依据所学可知,日本大化改新在经济上把贵族土地收归国有等,故B表述错误,符合题意;7世纪中期,孝德天皇仿效隋唐制度,颁布改新诏书,进行大化改新,政治上,建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理;大化改新使日本由奴隶社会过渡到封建社会,故ACD表述正确,不合题意。故此题选B。

7.B

【解析】材料概述的是大化改新的内容,大化改新后,日本变成一个封建国家。故B符合题意;大化革新之前是奴隶制国家,故A不符合题意;明治维新之后日本成为资本主义国家,逐步摆脱沦为殖民地国家的命运,故CD不符合题意;故选B。

8.B

【解析】结合所学知识可知,材料中的“帝道唯一”和“建立‘置八省百官’的中央机构和地方行政机构”表明当时的日本强调天皇的权威,并完善中央与地方行政机构。这项措施是改革行政制度,加强了中央集权,B项正确。ACD项跟材料内容无关,排除ACD项。故选B项。

9.B

【解析】根据材料内容“6世纪起,中国文明大规模传入日本……那些游历‘天朝’的日本人”结合所学知识可知,该内容指的是日本派遣唐使学习中国隋唐制度的史实。日本学者回国后推动了大化改新,推动了日本社会的发展,使日本由奴隶社会过渡到了封建社会,B项正确;日本学者回国后推动了大化改新,但当时并没直接促使日本的统一,排除A项;日本学者回国后推动了大化改新,建立了幕府统治是在大化改新百余年后,排除C项;武士道精神是日本的本土精神,排除D项。故选B项。

10.C

【解析】依据“646年元旦,新政权以唐代律令制度为蓝本,参酌日本旧习,发布《改新之诏》……改新部分地解放了生产力,加强了中央集权,促进了国家的统一。”可知“改新”指的是公元七世纪日本孝德天皇在位时期仿效唐朝制度而进行的改革—大化改新,这次改革推动了日本社会的转型,使日本由奴隶国家发展成中央集权制的封建国家,C项正确;加强法制建设、促进文化教育的发展,并非大化改新的根本作用,排除AB项;大化改新推动了日本由奴隶社会向封建社会转变,并不是维护奴隶主阶级的统治,排除D项。故选C项。

11.A

【解析】由材料可知,阿拉伯人传播阿拉伯数字、中国的三大发明、印度的棉花和食糖,将古希腊作品翻译成阿拉伯语,促进了东西方文化的交流,故A项符合题意;材料没有涉及阿拉伯本土文化,没有涉及阿拉伯帝国的版图、没有涉及东西方贸易通道,排除BCD。故选A项。

12.B

【解析】根据题干结合所学知识可知,阿拉伯数字是阿拉伯人对世界文化的独特贡献是对阿拉伯数字是评价,属于历史结论,B项正确;ACD项都是对历史事件的客观叙述,属于历史事实,排除ACD项。故选B项。

13.D

【解析】根据材料“他是世界三大宗教的创始人之一”“引导全阿拉伯人走正道,既为阿拉伯人民避免了流血与牺牲,又为他们开辟了一条文明进步的大道”等信息,结合所学可知,材料所述人物是穆罕默德,他创立了伊斯兰教,建立政教合一的国家,他的继任者们通过一系列大规模的征服和扩张,将穆罕默德建立的阿拉伯国家发展成为地跨欧、亚、非三洲的大帝国,D项符合题意;默罕默德创立伊斯兰教后,最初在麦加传教;622年,穆罕穆德带领一些信徒离开麦加,迁居麦地那并建立了一个以共同信仰为基础的宗教社团,即穆斯林公社,阿拉伯国家的雏形就此诞生;默罕默德临近病逝前,基本统一了阿拉伯半岛;这些都与穆罕默德相关,排除ABC三项。故选D项。

14.C

【解析】根据图片结合所学知识可知,图片内容反映的是古代世界的和平交往与暴力冲突,所以最恰当的主题是文化的交流与碰撞,C符合题意;ABD项图片内容没有体现,排除。故选择C。

15.D

【解析】依据所学知识可知,阿拉伯人把中国的罗盘针,造纸术,火药,火器传到欧洲,改造0-9的数字计数法,并把这些计数法传到欧洲,把伊斯兰教和伊斯兰文化带到了中国,题目中的D项佛教产生后经阿拉伯人向西传入欧洲表述错误,佛教产生后先传入中国,后来又传到欧洲,D项说法错误,符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

【点睛】解题的关键是学生抓住题干的“不正确”,这是逆向思维题,需要学生具备扎实的基本功。

16.B

【解析】根据“这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质”可得出,东西方文化在阿拉伯帝国广泛交流,使阿拉伯帝国即使在政治上处于分裂的时代,在文化上仍然可以建立一个非常广阔的阿拉伯文化区,故B项正确;A项在材料中没有涉及,排除A;材料没有体现阿拉伯帝国经济繁荣、国家富庶,排除C;从材料中无法得出阿拉伯帝国持续了多久,排除D。

17.(1)A:古埃及;E:古希腊

(2)方式:暴力冲突--亚历山大东征; 和平交往--鉴真东渡 (答到其中一点即可)

(3)纽带:土地 实质:封建等级制度

形式:庄园 特征:独立的自给自足的经济和政治单位

(4)途径:通过“大化改新”,以改革方式解决了矛盾;影响:日本从奴隶社会过渡到封建社会人物:穆罕默德;影响:使阿拉伯半岛实现统一。

【分析】(1)

A:据地图可知,A处于尼罗河流域,故A处是古埃及。

E:据地图信息可知,E处于地中海沿岸的亚平宁半岛,结合所学可知,此处是古希腊

(2)

方式:据材料“亚历山大的东征,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件”可知,亚历山大东征,推广了希腊文化,属于暴力冲突;据所学可知,唐朝时期著名高僧鉴真东渡日本,传播佛学,促进了中日文化的 “和平交往“。 (答到其中一点即可)

(3)

纽带:据所学可知,西欧封建制度形成的纽带是土地 ,授予土地者为封君,领取土地者为封臣。

实质:据所学可知,由于土地被层层分封,建立了封建等级制度

形式:据所学可知,庄园是中古西欧基本的农业经济组织。

特征:据所学可知,庄园是独立的、自给自足的经济和政治单位

(4)

途径:据材料“六、七世纪时日本的社会矛盾十分尖锐大贵族奴隶主势力强大政局混乱……”并结合所学可知,646年日本通过“大化改新”,走上了中央集权的封建社会,即以改革方式解决了矛盾。

影响:据所学可知,646年日本的“大化改新”,使日本从奴隶社会过渡到封建社会。

人物:据材料“六世纪末七世纪初(阿拉伯半岛)内部矛盾丛生、商路不畅引起商业衰落、生产停带和外族入侵……”并结合所学可知,7世纪初穆罕默德创立了伊斯兰教,建立了政权,使阿拉伯半岛实现统一。

影响:据所学可知,穆罕默德创立了伊斯兰教,建立了政权,并最终使阿拉伯半岛实现统一。

18.(1)乔达摩·悉达多(释迦牟尼)。佛教。

(2)印度河流域。作用:促进了东西方文化的大交汇。

(3)阿拉伯人。指南针为后来欧洲航海家的航海活动创造了条件。

(4)广泛交流;向先进的文明学习;互相借鉴;开放包容;不能固步自封。(本题为开放题,言之有理即可。)

【解析】(1)结合所学知识可知,“在恒河边思考”的古印度思想先哲是乔达摩 悉达多(释迦牟尼),公元前6世纪,乔达摩 悉达多创立了佛教。

(2)结合所学知识可知,亚历山大东征最远到达印度河流域或印度。材料二“希腊文化不仅对东方产生了深远的影响,而且由于和东方文化的交流”反映亚历山大东征把希腊文明传播到他所征服的地区,在客观上促进了东西方文化交流。

(3)结合所学知识可知,中国的造纸术、指南针、火药等重大发明和印度的棉花、食糖等都是由阿拉伯人传入欧洲的,指南针促进了世界远洋航海技术的发展,为新航路的开辟提供了条件。

(4)根据上述材料结合所学知识可知,文明延绵流传的因素是广泛交流;向先进的文明学习;互相借鉴;开放包容;不能固步自封。

19.(1)中国。善于学习,长于模仿。

(2)大化改新。日本发展为中央集权的封建国家

(3)《汉谟拉比法典》。奴隶主阶级

(4)土地。严格的等级性;权利与义务交织;带有一定的契约性

【解析】(1)据材料一“古代史上,日本在亚洲拜认了第一位老师,向老师学习”和所学知识可知日本“第一位老师”是中国,公元七世纪日本孝德天皇时期,大力向中国学习,仿效隋唐制度进行了著名改革—大化改新,使得日本发展成为中央集权的封建国家。据材料一“……在国弱时,他们谦卑地对外点头哈腰,默默拿来先进才智,然后悄悄地在作坊里加班加点消化,乃至超越”指出日本民族具有的特点是善于学习,长于模仿。

(2)据材料一可知反映了日本历史上的大化改新,公元七世纪日本孝德天皇时期,大力向中国学习,仿效隋唐制度进行了著名改革—大化改新,使得日本发展成为中央集权的封建国家。

(3)依据材料二图片可知出自《汉谟拉比法典》,古代巴比伦国王汉谟拉比在位时期颁布了著名的《汉谟拉比法典》,原文刻在一段黑色玄武岩石柱上,故又名“石柱法”。《汉谟拉比法典》是一部维护奴隶主阶级对奴隶压迫的法律,它公开确认奴隶主阶级的统治地位,严格保护奴隶主阶级的利益,并对各种法律关系作了比较全面的规定,也是迄今世界上已知的第一部比较完整的成文法典。

(4)依据材料三“所谓的封君封臣制,就是以土地的层层分封、占有为基础,以封君和封臣之间的权利和义务关系为组带的封建等级制”可知,维系封君与封臣之间关系的纽带是土地。据“以封君和封臣之间的权利和义务关系为组带的封建等级制”得出特点是权利与义务交织,带有一定的契约性;据“……在各个等级之间,都缔结起相互统属和依附的封君封臣关系”得出特点是严格的等级性。

20.(1)文学:《荷马史诗》,哲学:德谟克利特“原子论”或苏格拉底“人应该认识你自己”。

(2)原因:优越的地理位置;将外国先进的文化成果与本民族的文化成就相结合,同时加以创新和发展。

(3)阿拉伯帝国:学习、吸收、接纳、创新 拜占庭帝国:不屑于学习、封闭保守。

【分析】(1)

文学成就可列举《荷马史诗》,哲学成就可列举德谟克利特“原子论”或苏格拉底“人应该认识你自己”等。

(2)

原因:根据“阿拉伯充分利用东西方文化交汇的地理优势”分析得出优越的地理位置;根据“广泛吸纳两河流域、印度、希腊、罗马和中国等地先进的文化成果,与本民族的文化成就相结合,并加以创新和发展”,概括得出将外国先进的文化成果与本民族的文化成就相结合,同时加以创新和发展。

(3)

阿拉伯帝国:根据“广泛吸纳……加以创新和发展”,概括得出学习、吸收、接纳、创新;拜占庭帝国:根据“陶醉于已有的辉煌成就,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处”,概括得出不屑于学习、封闭保守。

答案第1页,共2页

1.(2022·江西·余干县第三中学九年级期末)使日本走上封建社会的事件是( )

A.大化改新 B.明治维新 C.倒幕运动 D.1861年农奴制改革

2.(2022·江西吉安·九年级期末)“《安拉,别为我哭泣》讲述的是一个阿富汗女人的故事,这是关于生命、信仰、权利、反抗、责任与希望的故事……”从材料中可以看出,阿富汗人主要信仰

A.佛教

B.伊斯兰教

C.基督教

D.道教

3.(2022·江西吉安·九年级期末)这部作品被高尔基誉为世界民间文学史上“最壮丽的一座纪念碑”,包含了《阿里巴巴和四十大盗》、《阿拉丁和神灯》等脍炙人口的故事,这部作品是

A.《荷马史诗》 B.《神曲》 C.《天方夜谭》 D.《哈姆雷特》

4.(2022·江西吉安·九年级期末)下列是小明同学根据日本大化改新的内容总结的歌谣,哪一句与大化改新无关( )

A.建立中央集权制,地方设国、郡、里 B.土地收归国有化,部民转化为公民

C.国家定期分土地,农民交税给国家 D.贵族土地无偿赏,条件分封服兵役

5.(2022·江西吉安·九年级期末)“阿拉伯帝国在政治上经常分裂,但在文化上却建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区。这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质。”这说明( )

A.阿拉伯帝国的分裂使阿拉伯文化区形成 B.文化发展是阿拉伯帝国繁荣的重要体现

C.东西文化在阿拉伯地区得到广泛的交流 D.阿拉伯文化影响了东西方文化发展特点

6.(2022·江西抚州·九年级期末)下列关于日本大化改新的叙述不正确的是( )

A.地方设国、郡、里三级,由中央派官治理

B.土地为贵族私有,农民耕种贵族土地,须向贵族交纳赋税

C.大化改新使日本形成了以天皇为首的中央集权国家

D.是日本由奴隶社会向封建社会过渡的标志

7.(2022·江西宜春·九年级期末)“改新派执政后,自上而下,变法革新,把广大部民从氏族贵族的占有下解放出来,作为公民授予土地,负担一定的租庸调,为新国家奠定了基础,从而改变了政权的性质。”这里说的“新国家”是一个

A.奴隶制国家 B.封建国家 C.殖民地国家 D.资本主义国家

8.(2022·江西景德镇·九年级期末)大化五年(649年),孝德天皇召集群臣盟誓“天覆地载,帝道唯一”,并建立“置八省百官”的中央机构和地方行政机构(国、郡、里)。材料中这项改革措施的作用是

A.庄园经济形成,调动农民生产积极性 B.改革行政制度,加强了中央集权

C.武士集团形成,促进了日本进步发展 D.编订律令法典,建立起法律体系

9.(2022·江西吉安·九年级期末)《全球通史》中提到:“6世纪起,中国文明大规模传入日本……那些游历‘天朝’的日本人,作为热情的皈依者,回国后所起的作用更为重大。”这里所说“作用”是

A.促进了日本统一 B.推动了大化改新

C.建立了幕府统治 D.培育了武士道精神

10.(2022·江西赣州·九年级期末)“646年元旦,新政权以唐代律令制度为蓝本,参酌日本旧习,发布《改新之诏》……改新部分地解放了生产力,加强了中央集权,促进了国家的统一。”;“改新”的根本作用在于( )

A.加强了法制建设 B.促进文化教育的发展

C.日本发展成中央集权制的封建国家 D.维护了奴隶阶级的统治

11.(2022·江西吉安·九年级期末)以下一组阿拉伯的文化成就,说明古代阿拉伯人( )

1.阿拉伯数字

2.把中国的造纸术、指南针、火药传到欧洲

3.把印度的棉花、食糖传到欧洲

4.把柏拉图、亚里士多德的作品翻译成阿拉伯语

A.促进了东西方文化交流 B.创造了独具特色的文化

C.建立起地跨三洲的大帝国 D.开创了东西方贸易通道

12.(2022·江西赣州·九年级期末)在历史学习中,我们经常会碰到“历史事实”与“历史结论”的区别问题。“历史结论”是在对历史事实的理性认识和基本判断基础上形成的结论。下列属于历史结论的是

A.穆罕默德创立了伊斯兰教

B.阿拉伯数字是阿拉伯人对世界文化的独特贡献

C.630年穆罕默德率穆斯林占领麦加

D.751年阿拉伯军队击败唐朝大将高仙芝的军队

13.(2022·江西赣州·九年级期末)他是世界三大宗教的创始人之一,他引导全阿拉伯人走正道,既为阿拉伯人民避免了流血与牺牲,又为他们开辟了一条文明进步的大道,他应受人们的尊重与敬仰。”以下史实与“他”无关的是( )

A.基本统一阿拉伯半岛

B.最初在麦加城传播伊斯兰教

C.迁居麦地那并建立了一个以共同信仰为基础的宗教社团

D.使阿拉伯帝国成为地跨欧、亚、非三洲的大帝国

14.(2022·江西吉安·九年级期末)下图中?处最恰当主题的是( )

A.政治的交流与完善 B.经济的交流与发展

C.文化的交流与碰撞 D.科技的交流与传播

15.(2022·江西赣州·九年级期末)阿拉伯人被誉为“东西方文明交流的使者”,对世界文化的传播与交流作出过重大贡献。下列史实不能说明这一观点的是( )

A.印度的棉花食糖经阿拉伯人传入欧洲 B.火药和指南针经阿拉伯人西传

C.中国的造纸术经阿拉伯人传入欧洲 D.佛教产生后经阿拉伯人传入欧洲

16.(2022·江西赣州·九年级期末)“阿拉伯帝国在政治上经常分裂,但在文化上却建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区。这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质”。这说明( )

A.阿拉伯数字是由阿拉伯人创造的 B.东西方文化在阿拉伯帝国广泛交流

C.阿拉伯帝国经济繁荣、国家富庶 D.强大的阿拉伯帝国持续了上千年

17.(2022·江西吉安·九年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二: 亚历山大的东征,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但横贯亚欧大陆丝绸之路的商队来往,联系太平洋、大西洋沿岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于世界各地也许是更为重要的。

——吴于廑、齐世荣《世界史 古代史编》

材料三: 8世纪前期,法兰克王国对土地的分封形式进行了改革,不再像以前那样无偿地赏赐,而是要求得到封地的人必须提供兵役服务。这样,赐地的人成为封君,接受封地的人则成为封臣……11世纪,封建制度在西欧已经普遍存在。

材料四: 六、七世纪时日本的社会矛盾十分尖锐大贵族奴隶主势力强大政局混乱……

材料五: 六世纪末七世纪初(阿拉伯半岛)内部矛盾丛生、商路不畅引起商业衰落、生产停带和外族入侵……

(1)据材料一,请写出上面两幅图中A、E两处所代表的古代文明的名称。

(2)材料二认为古代世界各地文化交流更主要是依靠什么方式进行的?试举一例说明。

(3)材料三中的西欧封建制度形成的纽带是什么?这一制度的实质是什么?上图反映了欧洲出现的哪一农业经济组织形式?这一组织形式有何特征?

(4)阅读材料四和材料五,面对这两种时局,在日本和阿拉伯半岛分别涌现出两位杰出人物,他们力挽狂澜,解决了危机。日本解决上述矛盾的主要途径是什么?有何影响?解决阿拉伯半岛上危机的历史人物是谁?解决矛盾的主要途径是什么?

18.(2022·江西吉安·九年级期末)习近平新时代中国特色社会主义思想在文化上的体现是:以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。阅读材料,回答问题。

【文明之光】

材料一 公元前 6—5世纪东西方社会几乎同时诞生了一批伟大的思想先哲。其中一个人在黄河边思考人与人、人与社会的关系;一个人在恒河边思考人与神的关系;一个人在爱琴海边思考人的灵魂、美德和幸福的问题。

——摘自《千年一叹》

(1)“在恒河边思考”的古印度思想先哲是谁?他创立了哪个宗教?

【文明交流】

材料二 希腊文化不仅对东方产生了深远的影响,而且由于和东方文化的交流,希腊本身的特性和文化也发生了本质的改变。比如亚历山大和他的一万名士兵都娶了亚洲的妇女,亚历山大也开始穿起了细软的衣服,同时他要求进贡者吻他脚下的尘土,这些只是东方专制君王采用的方式。他还下令让三万名波斯男童学习希腊语文和马其顿兵法。

——《全球通史》(美)(海斯和穆恩、韦兰等合著)

(2)结合所学知识回答,亚历山大东征最远到达哪里?材料二反映亚历山大东征有什么作用?

【文明传播】

材料三 欧洲人也经由东征,发现了遥远的中国文化……接触到了新的事物。中国发明的火药已被伊斯兰教转变为战争武器,至此才第一次为西方所知。培根认为,中国人发明的造纸术、印刷术、指南针和火药为西方掌握后,欧洲的文化和社会随之改变了。

——许倬云《中西文明的对照》

(3)中国的“造纸术、印刷术、指南针”是由什么人传到西方?以指南针为例,说明它是如何引起欧洲社会变化的?

【文明延绵】

材料四 世界上公认的四大文明古国:古巴比伦,古埃及,古印度,中国。除了中国以外的其他三个文明都出现过断层,被野蛮文明取代、同化,然后灭绝。中华文明是唯一没有中断的文明。

——邓敏《走读历史》

(4)综合上述材料,你认为文明延绵流传的因素是什么?

19.(2022·江西赣州·九年级期末)改革是社会进步与发展的重要推动力,法律是国家和社会健康发展的重要保障。阅读下列材料,回答问题。

材料一:作坊里的日本人有 “心灵紧闭”但“眼观八方”的特征……在国弱时,他们谦卑地对外点头哈腰,默默拿来先进才智,然后悄悄地在作坊里加班加点消化,乃至超越。一旦确信自己在技能上超越了别国,便会出其不意地创造神话。古代史上,日本在亚洲拜认了第一位老师,向老师学习。

——陈冰《作坊里的日本》

(1)材料一中日本的“第一位老师”是谁?依据材料一指出日本民族具有什么样的特点?

(2)材料一反映了日本历史上的什么事件?通过这一事件,日本社会进入一个怎样发展的新时期?

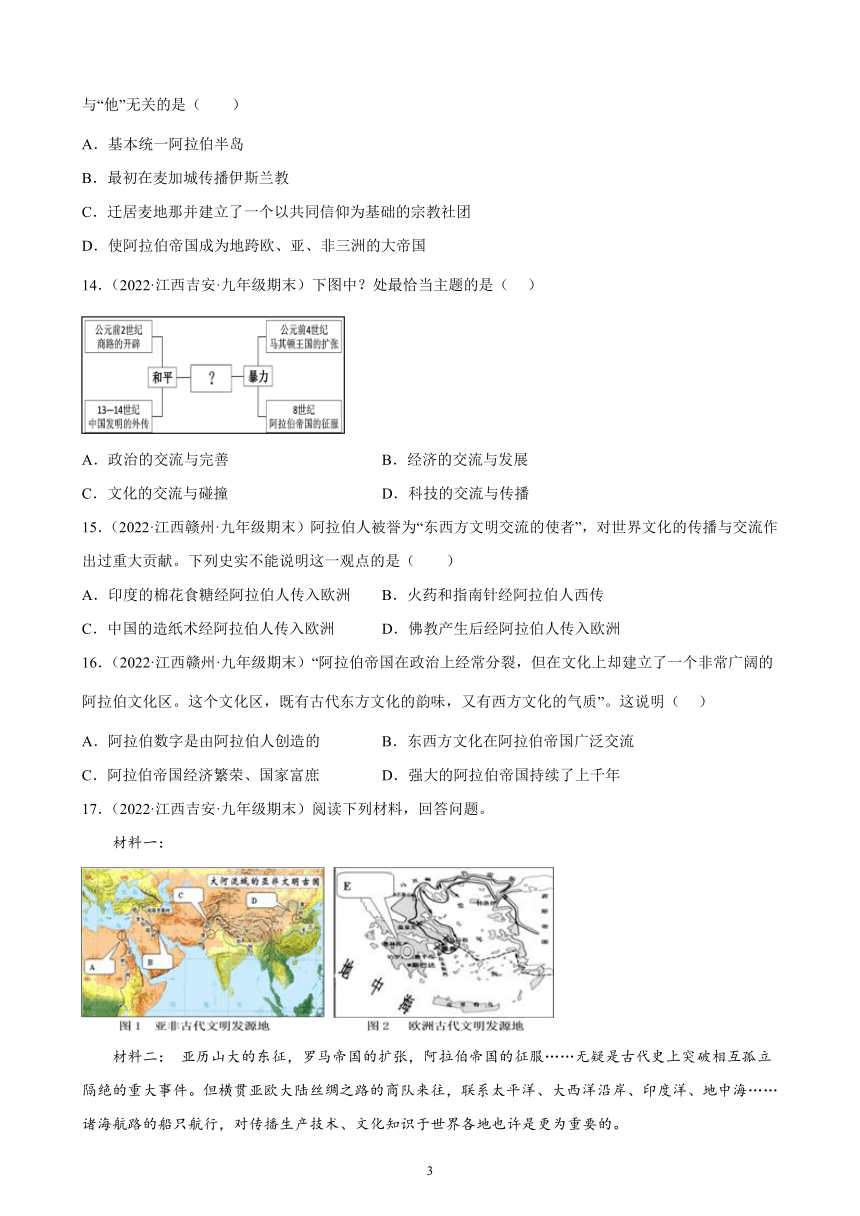

材料二:

(3)材料二出自哪部法典?它主要维护的是哪个阶级的利益?

材料三:所谓的封君封臣制,就是以土地的层层分封、占有为基础,以封君和封臣之间的权利和义务关系为组带的封建等级制。首先是国王将全国土地留下一部分作为王领后,将其余的分授给大封建主,这样,……在各个等级之间,都缔结起相互统属和依附的封君封臣关系。

—孟广林:《世界中世纪史》

(4)材料三中维系封君与封臣之间关系的纽带是什么?据材料并结合所学,概括指出这种制度的特点。

20.(2022·江西上饶·九年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一:阿拉伯充分利用东西方文化交汇的地理优势,广泛吸纳两河流域、印度、希腊、罗马和中国等地先进的文化成果,与本民族的文化成就相结合,并加以创新和发展,形成了有自己特色的阿拉伯文化。

——摘编自姜智红《论文明的多样性》

材料二:拜占庭帝国的统治者无视西欧城市出现之后悄然兴起的文明因素,仍然陶醉于已有的辉煌成就,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。……在1453年最终被奥斯曼土耳其所灭。

——摘编自百度百科

(1)根据材料一并结合所学,列举古希腊文学和哲学成就各一例。

(2)根据材料一,概括阿拉伯人创造了自己特色的阿拉伯文化的原因。

(3)对比材料一、二可以看出,阿拉伯帝国和拜占庭帝国对待外来文化的态度有何不同?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】依据所学知识可知从646年开始,日本仿效唐朝的典章制度,进行了一系列改革,史称“大化改新”,大化改新后,大和正式改称日本国, 大化改新的主要内容有政治上,建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理,经济上,废除一切私地、 私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民,国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖,统一赋税,大化改新使日本发展成为一个中央集权制的封建国家,A项正确;明治维新使日本走上了资本主义道路,排除B项;倒幕运动推翻了幕府的统治,改年号为明治,排除C项;1861年农奴制改革是俄国沙皇亚历山大二世进行的改革,使俄国走上了资本主义道路,排除D项。故选A项。

2.B

【解析】依据题干信息“《安拉,别为我哭泣》讲述的是一个阿富汗女人的故事”,结合所学知识可知,公元7世纪,穆罕默德在阿拉伯半岛的麦加创立了伊斯兰教。穆罕默德宣布自己是真主安拉的使者和最后的先知,号召信仰唯一的神——安拉,反对多神崇拜。所以,阿富汗人主要信仰伊斯兰教,B项符合题意;ACD三项与题干无关。故选B。

【点睛】抓住信息“《安拉,别为我哭泣》讲述的是一个阿富汗女人的故事”是解题的关键,穆罕默德创立的伊斯兰教中,号召人们信仰唯一的神——安拉,可由此判断阿富汗人信仰安拉,也就是信仰伊斯兰教。

3.C

【解析】据所学知识可知,《天方夜谭》又名《一千零一夜》是阿拉伯的一部民间故事集,书中所讲的辛巴达航海、阿里巴巴和四十大盗、阿拉丁神灯等故事在世界各国广为流传,真实反映了阿拉伯帝国丰富的社会生活,被高尔基誉为世界民间文学史上“最壮丽的一座纪念碑”,C项正确;《荷马史诗》是希腊宝贵的文学遗产,也是了解早期希腊社会的主要文献,排除A项;《神曲》是文艺复兴时期但丁的作品,排除B项;《哈姆雷特》是文艺复兴时期莎士比亚的作品,排除D项。故选C项。

4.D

【解析】结合所学知识可知,大化改新的主要内容有:政治上,建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理。经济上,废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民;国家将土地颁给公民,六年一颁,不能终生使用,也不能买卖;统一赋税。故ABC与大化改新有关,不符合题意。D与大化改新无关,符合题意。故选D。

【点睛】解答本题的关键是正确识记大化改新的内容。

5.C

【解析】根据材料中“这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质”可知阿拉伯文化融合了东西方文化,结合所学知识可以知道,阿拉伯帝国地处三洲五海之地,对东西方文化兼收并蓄。阿拉伯人把中国的古代文明辗转传入西亚和欧洲等地,也给中国带来阿拉伯的天文学和医学知识,以及伊斯兰教和伊斯兰教文化,在不同文明之间搭建了文化交流的桥梁,所以东西方文化在阿拉伯帝国得到广泛的交流,故C项符合题意;阿拉伯帝国在政治上经常分裂,但在文化上却建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区,不是说阿拉伯帝国的分裂使阿拉伯文化区形成,故A项说法错误;文化发展是阿拉伯帝国繁荣的重要体现,这一点在题干中没有涉及,故B项与题干无关;阿拉伯文化影响了东西方文化发展特点,这一点在题干中也没有涉及,故D项与题干无关;所以应选择C项。

6.B

【解析】依据所学可知,日本大化改新在经济上把贵族土地收归国有等,故B表述错误,符合题意;7世纪中期,孝德天皇仿效隋唐制度,颁布改新诏书,进行大化改新,政治上,建立以天皇为中心的中央集权制度,地方设国、郡、里三级,由中央派官治理;大化改新使日本由奴隶社会过渡到封建社会,故ACD表述正确,不合题意。故此题选B。

7.B

【解析】材料概述的是大化改新的内容,大化改新后,日本变成一个封建国家。故B符合题意;大化革新之前是奴隶制国家,故A不符合题意;明治维新之后日本成为资本主义国家,逐步摆脱沦为殖民地国家的命运,故CD不符合题意;故选B。

8.B

【解析】结合所学知识可知,材料中的“帝道唯一”和“建立‘置八省百官’的中央机构和地方行政机构”表明当时的日本强调天皇的权威,并完善中央与地方行政机构。这项措施是改革行政制度,加强了中央集权,B项正确。ACD项跟材料内容无关,排除ACD项。故选B项。

9.B

【解析】根据材料内容“6世纪起,中国文明大规模传入日本……那些游历‘天朝’的日本人”结合所学知识可知,该内容指的是日本派遣唐使学习中国隋唐制度的史实。日本学者回国后推动了大化改新,推动了日本社会的发展,使日本由奴隶社会过渡到了封建社会,B项正确;日本学者回国后推动了大化改新,但当时并没直接促使日本的统一,排除A项;日本学者回国后推动了大化改新,建立了幕府统治是在大化改新百余年后,排除C项;武士道精神是日本的本土精神,排除D项。故选B项。

10.C

【解析】依据“646年元旦,新政权以唐代律令制度为蓝本,参酌日本旧习,发布《改新之诏》……改新部分地解放了生产力,加强了中央集权,促进了国家的统一。”可知“改新”指的是公元七世纪日本孝德天皇在位时期仿效唐朝制度而进行的改革—大化改新,这次改革推动了日本社会的转型,使日本由奴隶国家发展成中央集权制的封建国家,C项正确;加强法制建设、促进文化教育的发展,并非大化改新的根本作用,排除AB项;大化改新推动了日本由奴隶社会向封建社会转变,并不是维护奴隶主阶级的统治,排除D项。故选C项。

11.A

【解析】由材料可知,阿拉伯人传播阿拉伯数字、中国的三大发明、印度的棉花和食糖,将古希腊作品翻译成阿拉伯语,促进了东西方文化的交流,故A项符合题意;材料没有涉及阿拉伯本土文化,没有涉及阿拉伯帝国的版图、没有涉及东西方贸易通道,排除BCD。故选A项。

12.B

【解析】根据题干结合所学知识可知,阿拉伯数字是阿拉伯人对世界文化的独特贡献是对阿拉伯数字是评价,属于历史结论,B项正确;ACD项都是对历史事件的客观叙述,属于历史事实,排除ACD项。故选B项。

13.D

【解析】根据材料“他是世界三大宗教的创始人之一”“引导全阿拉伯人走正道,既为阿拉伯人民避免了流血与牺牲,又为他们开辟了一条文明进步的大道”等信息,结合所学可知,材料所述人物是穆罕默德,他创立了伊斯兰教,建立政教合一的国家,他的继任者们通过一系列大规模的征服和扩张,将穆罕默德建立的阿拉伯国家发展成为地跨欧、亚、非三洲的大帝国,D项符合题意;默罕默德创立伊斯兰教后,最初在麦加传教;622年,穆罕穆德带领一些信徒离开麦加,迁居麦地那并建立了一个以共同信仰为基础的宗教社团,即穆斯林公社,阿拉伯国家的雏形就此诞生;默罕默德临近病逝前,基本统一了阿拉伯半岛;这些都与穆罕默德相关,排除ABC三项。故选D项。

14.C

【解析】根据图片结合所学知识可知,图片内容反映的是古代世界的和平交往与暴力冲突,所以最恰当的主题是文化的交流与碰撞,C符合题意;ABD项图片内容没有体现,排除。故选择C。

15.D

【解析】依据所学知识可知,阿拉伯人把中国的罗盘针,造纸术,火药,火器传到欧洲,改造0-9的数字计数法,并把这些计数法传到欧洲,把伊斯兰教和伊斯兰文化带到了中国,题目中的D项佛教产生后经阿拉伯人向西传入欧洲表述错误,佛教产生后先传入中国,后来又传到欧洲,D项说法错误,符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

【点睛】解题的关键是学生抓住题干的“不正确”,这是逆向思维题,需要学生具备扎实的基本功。

16.B

【解析】根据“这个文化区,既有古代东方文化的韵味,又有西方文化的气质”可得出,东西方文化在阿拉伯帝国广泛交流,使阿拉伯帝国即使在政治上处于分裂的时代,在文化上仍然可以建立一个非常广阔的阿拉伯文化区,故B项正确;A项在材料中没有涉及,排除A;材料没有体现阿拉伯帝国经济繁荣、国家富庶,排除C;从材料中无法得出阿拉伯帝国持续了多久,排除D。

17.(1)A:古埃及;E:古希腊

(2)方式:暴力冲突--亚历山大东征; 和平交往--鉴真东渡 (答到其中一点即可)

(3)纽带:土地 实质:封建等级制度

形式:庄园 特征:独立的自给自足的经济和政治单位

(4)途径:通过“大化改新”,以改革方式解决了矛盾;影响:日本从奴隶社会过渡到封建社会人物:穆罕默德;影响:使阿拉伯半岛实现统一。

【分析】(1)

A:据地图可知,A处于尼罗河流域,故A处是古埃及。

E:据地图信息可知,E处于地中海沿岸的亚平宁半岛,结合所学可知,此处是古希腊

(2)

方式:据材料“亚历山大的东征,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件”可知,亚历山大东征,推广了希腊文化,属于暴力冲突;据所学可知,唐朝时期著名高僧鉴真东渡日本,传播佛学,促进了中日文化的 “和平交往“。 (答到其中一点即可)

(3)

纽带:据所学可知,西欧封建制度形成的纽带是土地 ,授予土地者为封君,领取土地者为封臣。

实质:据所学可知,由于土地被层层分封,建立了封建等级制度

形式:据所学可知,庄园是中古西欧基本的农业经济组织。

特征:据所学可知,庄园是独立的、自给自足的经济和政治单位

(4)

途径:据材料“六、七世纪时日本的社会矛盾十分尖锐大贵族奴隶主势力强大政局混乱……”并结合所学可知,646年日本通过“大化改新”,走上了中央集权的封建社会,即以改革方式解决了矛盾。

影响:据所学可知,646年日本的“大化改新”,使日本从奴隶社会过渡到封建社会。

人物:据材料“六世纪末七世纪初(阿拉伯半岛)内部矛盾丛生、商路不畅引起商业衰落、生产停带和外族入侵……”并结合所学可知,7世纪初穆罕默德创立了伊斯兰教,建立了政权,使阿拉伯半岛实现统一。

影响:据所学可知,穆罕默德创立了伊斯兰教,建立了政权,并最终使阿拉伯半岛实现统一。

18.(1)乔达摩·悉达多(释迦牟尼)。佛教。

(2)印度河流域。作用:促进了东西方文化的大交汇。

(3)阿拉伯人。指南针为后来欧洲航海家的航海活动创造了条件。

(4)广泛交流;向先进的文明学习;互相借鉴;开放包容;不能固步自封。(本题为开放题,言之有理即可。)

【解析】(1)结合所学知识可知,“在恒河边思考”的古印度思想先哲是乔达摩 悉达多(释迦牟尼),公元前6世纪,乔达摩 悉达多创立了佛教。

(2)结合所学知识可知,亚历山大东征最远到达印度河流域或印度。材料二“希腊文化不仅对东方产生了深远的影响,而且由于和东方文化的交流”反映亚历山大东征把希腊文明传播到他所征服的地区,在客观上促进了东西方文化交流。

(3)结合所学知识可知,中国的造纸术、指南针、火药等重大发明和印度的棉花、食糖等都是由阿拉伯人传入欧洲的,指南针促进了世界远洋航海技术的发展,为新航路的开辟提供了条件。

(4)根据上述材料结合所学知识可知,文明延绵流传的因素是广泛交流;向先进的文明学习;互相借鉴;开放包容;不能固步自封。

19.(1)中国。善于学习,长于模仿。

(2)大化改新。日本发展为中央集权的封建国家

(3)《汉谟拉比法典》。奴隶主阶级

(4)土地。严格的等级性;权利与义务交织;带有一定的契约性

【解析】(1)据材料一“古代史上,日本在亚洲拜认了第一位老师,向老师学习”和所学知识可知日本“第一位老师”是中国,公元七世纪日本孝德天皇时期,大力向中国学习,仿效隋唐制度进行了著名改革—大化改新,使得日本发展成为中央集权的封建国家。据材料一“……在国弱时,他们谦卑地对外点头哈腰,默默拿来先进才智,然后悄悄地在作坊里加班加点消化,乃至超越”指出日本民族具有的特点是善于学习,长于模仿。

(2)据材料一可知反映了日本历史上的大化改新,公元七世纪日本孝德天皇时期,大力向中国学习,仿效隋唐制度进行了著名改革—大化改新,使得日本发展成为中央集权的封建国家。

(3)依据材料二图片可知出自《汉谟拉比法典》,古代巴比伦国王汉谟拉比在位时期颁布了著名的《汉谟拉比法典》,原文刻在一段黑色玄武岩石柱上,故又名“石柱法”。《汉谟拉比法典》是一部维护奴隶主阶级对奴隶压迫的法律,它公开确认奴隶主阶级的统治地位,严格保护奴隶主阶级的利益,并对各种法律关系作了比较全面的规定,也是迄今世界上已知的第一部比较完整的成文法典。

(4)依据材料三“所谓的封君封臣制,就是以土地的层层分封、占有为基础,以封君和封臣之间的权利和义务关系为组带的封建等级制”可知,维系封君与封臣之间关系的纽带是土地。据“以封君和封臣之间的权利和义务关系为组带的封建等级制”得出特点是权利与义务交织,带有一定的契约性;据“……在各个等级之间,都缔结起相互统属和依附的封君封臣关系”得出特点是严格的等级性。

20.(1)文学:《荷马史诗》,哲学:德谟克利特“原子论”或苏格拉底“人应该认识你自己”。

(2)原因:优越的地理位置;将外国先进的文化成果与本民族的文化成就相结合,同时加以创新和发展。

(3)阿拉伯帝国:学习、吸收、接纳、创新 拜占庭帝国:不屑于学习、封闭保守。

【分析】(1)

文学成就可列举《荷马史诗》,哲学成就可列举德谟克利特“原子论”或苏格拉底“人应该认识你自己”等。

(2)

原因:根据“阿拉伯充分利用东西方文化交汇的地理优势”分析得出优越的地理位置;根据“广泛吸纳两河流域、印度、希腊、罗马和中国等地先进的文化成果,与本民族的文化成就相结合,并加以创新和发展”,概括得出将外国先进的文化成果与本民族的文化成就相结合,同时加以创新和发展。

(3)

阿拉伯帝国:根据“广泛吸纳……加以创新和发展”,概括得出学习、吸收、接纳、创新;拜占庭帝国:根据“陶醉于已有的辉煌成就,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处”,概括得出不屑于学习、封闭保守。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》