第24课人民解放战争的胜利课件(共34张PPT+视频)

文档属性

| 名称 | 第24课人民解放战争的胜利课件(共34张PPT+视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-16 09:15:42 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

导入新课

西柏坡位于河北省石家庄市平山县中部,是一个风光美丽的小山村。这里曾是中共中央所在地,党中央和毛主席在此指挥人民解放军发动了三大战役,毛泽东和周恩来等人也是从这里启程赴北京筹建新中国的。

第24课 人民解放战争的胜利

第七单元 人民解放战争

学习目标

1.知道解放区的土地改革及辽沈、淮海、平津三大战役和南京解放。;

2.简析国民党南京政权覆灭和人民解放战争迅速胜利的主要原因;

重点:土地改革、三大战役

难点:解放战争胜利的原因

土地改革

土地改革是指对封建土地所有制进行改革。我国的土地改革运动,是在中国共产党领导下,发动农民群众没收地主的土地和生产资料,分给无地或少地的农民。

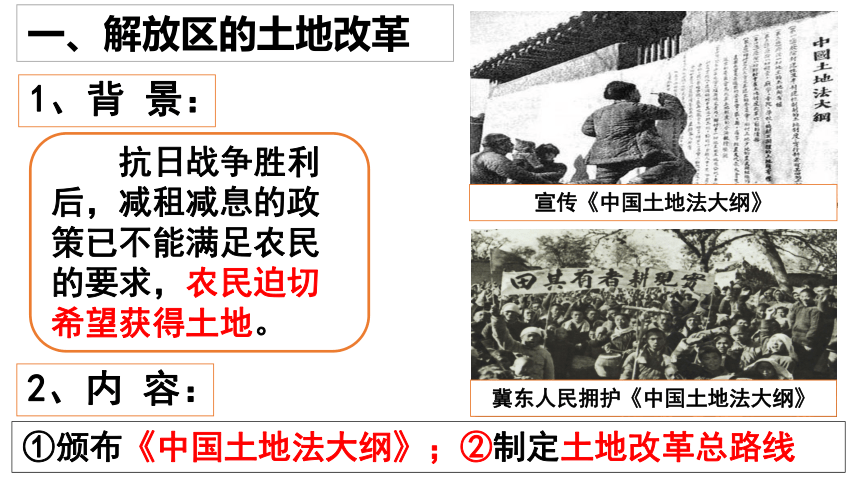

一、解放区的土地改革

抗日战争胜利后,减租减息的政策已不能满足农民的要求,农民迫切希望获得土地。

2、内 容:

①颁布《中国土地法大纲》;②制定土地改革总路线

1、背 景:

一、解放区的土地改革

宣传《中国土地法大纲》

冀东人民拥护《中国土地法大纲》

没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口,平均分配土地

依靠贫雇农、团结中农,有步骤地、有分别地消灭封建性剥削的土地制度,发展农业生产

《中国土地法大纲》

01

制定土地改革路线

02

结合课文和材料,谈谈土地改革的开展对解放战争的胜利起到了什么作用?

3、意义:

材料:这种改革和其他改革已经将解放军攻势所及的地区的数百万农民吸引进人民解放军的阵营,国民党后方的成千万的农民也纷纷武装起义,反抗国民党军和国民党政权。这些改革已使主要由农民组成的国民党的士气日渐低落。

——《我实行反攻与土地改革,蒋家政权接近最后失败》

意义:①使解放区农民分到了土地,农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民的革命和生产积极性;

②翻身农民踊跃参军、支援前线,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

内容

一

二

三

战略进攻

战略决战

战略追击

四

胜利之因

挺进大别山

三大战役

南京解放

人民支持

二、人民解放战争的胜利--三大战役和南京解放

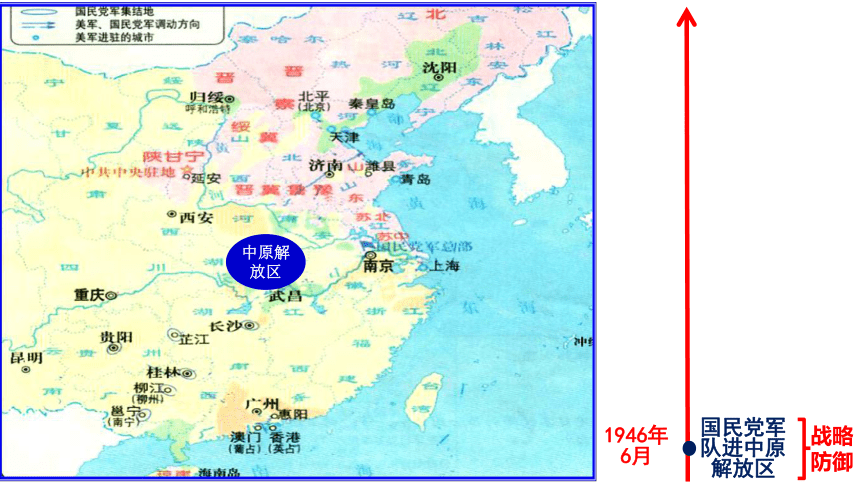

1946年

6月

国民党军队进中原解放区

中原解放区

战略防御

重

点

南京

武汉

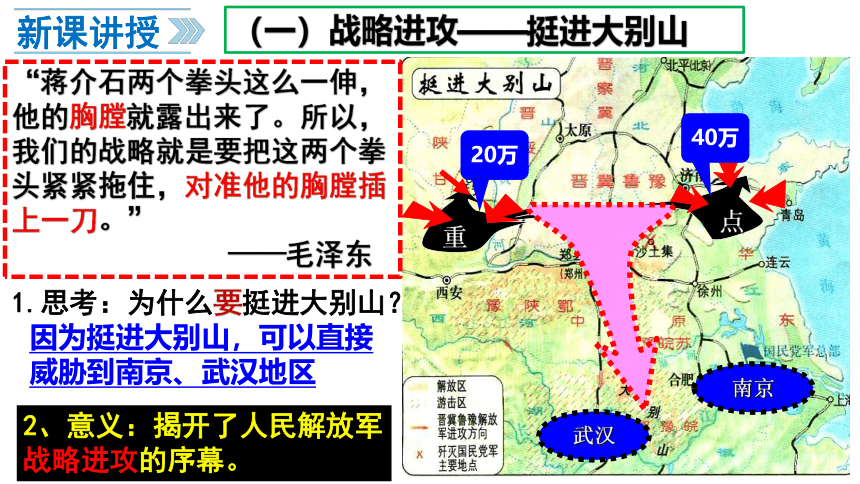

“蒋介石两个拳头这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧拖住,对准他的胸膛插上一刀。”

——毛泽东

1.思考:为什么要挺进大别山?

20万

40万

新课讲授

因为挺进大别山,可以直接威胁到南京、武汉地区

2、意义:揭开了人民解放军战略进攻的序幕。

(一)战略进攻——挺进大别山

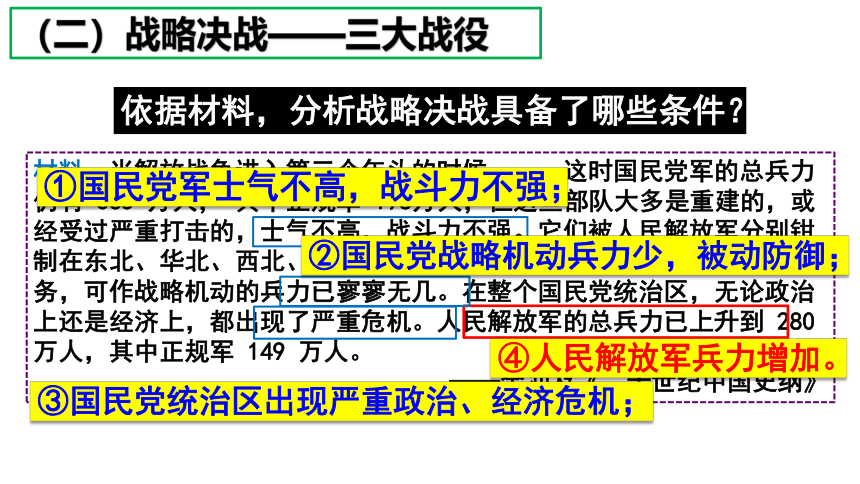

依据材料,分析战略决战具备了哪些条件?

(二)战略决战——三大战役

材料:当解放战争进入第三个年头的时候,……这时国民党军的总兵力仍有 365 万人, 其中正规军 198万人,但这些部队大多是重建的,或经受过严重打击的,士气不高,战斗力不强。它们被人民解放军分别钳制在东北、华北、西北、中原、华东5个战场上,大部分只能担任守备任务,可作战略机动的兵力已寥寥无几。在整个国民党统治区,无论政治上还是经济上,都出现了严重危机。人民解放军的总兵力已上升到 280 万人,其中正规军 149 万人。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

①国民党军士气不高,战斗力不强;

③国民党统治区出现严重政治、经济危机;

④人民解放军兵力增加。

②国民党战略机动兵力少,被动防御;

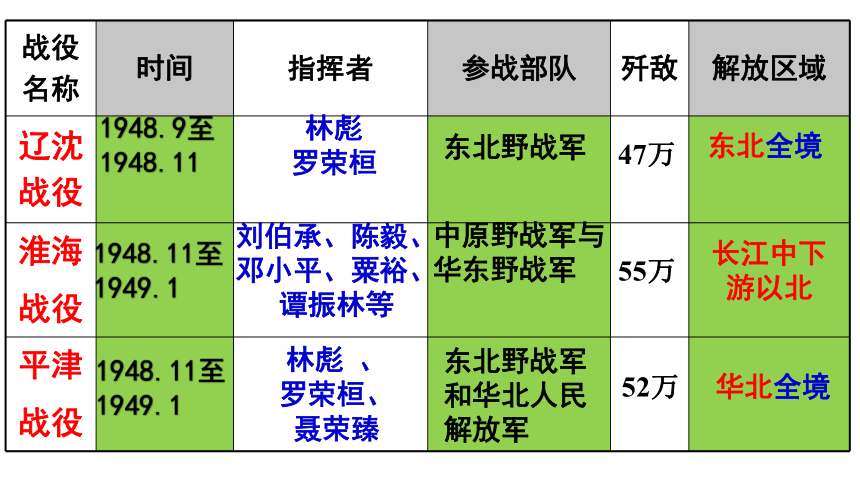

战役 名称 时间 指挥者 参战部队 歼敌 解放区域

辽沈 战役

淮海 战役

平津 战役

1948.9至1948.11

林彪 罗荣桓

东北野战军

47万

东北全境

1948.11至1949.1

刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭振林等

中原野战军与华东野战军

55万

长江中下游以北

1948.11至1949.1

林彪 、 罗荣桓、聂荣臻

东北野战军和华北人民解放军

52万

华北全境

沈阳

塔山

黑山

辽宁

辽 北

安

东

热 河

河 北

作用:攻占长春、沈阳,解放东北全境

关门打狗

长春

锦州

辽沈战役

徐州

陈官庄

碾庄

双堆集

江

苏

山 东

河南

安 徽

淮海战役(1948.11-- 1949.1)

作用:解放了长江中下游以北的广大地区

中间突破分段歼敌

淮海战役支援前线的农民

淮海战役是人民群众用小车推出来的

北平

天津

张家口

新保安

平津战役(1948.11.29--1949.1.31)

作用:华北全境基本解放

先打两头,后取中间

1948年底到1949年初,为和平解放北平,中国共产党进行了艰苦的但卓有成效的劝说、策反、和谈,对象从敌对的一般军官到“剿总”司令。……这一切努力,其中一个重要的目标,就是要使北平城内的文化古迹免于战火,能够完整保存下来。——李建平《北平和平解放对文化传承的重要意义》

1、材料中的“剿总”司令是谁?

2、中国共产党提出和平解放北平,主要目的是什么?

目的:①北平是文化古都,避免中华民族的众多文化遗产遭到炮火的侵略和毁灭。

②和平解放北平既可以保证北平人民的生命和财产不受到伤害。

三大战役的意义

国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利

歼灭敌人数

47万余人

歼灭敌人数

55万余人

歼灭和改

编敌人数

52万余人

合共150多万人

南京

1949年4月23日南京解放

意义:结束了国民党在大陆的统治

(三)战略追击——南京解放

统治中国22年的国民党政权垮台(1927—1949)

人民解放军横渡长江

人民解放军占领南京总统府

1946年

6月

1947年

夏

1948年

9月

1948年

11月

1949年

1月

1949年

4月23日

国民党军队进中原解放区

刘邓大军挺进大别山

辽沈战役

淮海战役

平津战役

南京解放

中原解放区

淮海

战役

平津

战役

辽沈

战役

南京

解放

挺进大别山

战略防御

战略进攻

战略决战

战略追击

1949年

10月1日

新中国成立

材料一:三大战役的胜利同样离不开毛泽东高超的军事斗争艺术。……如辽沈战役先打锦州,截断了东北敌军向关内的退路,形成关门打狗之势;淮海战役毛泽东制定了“中间突破、分段歼敌”的方针,……平津战役中,……先打两头,后取中间。

——《毛泽东领导的三大战役及其当代启示》

四、解放战争胜利的原因

②人民解放军的英勇作战;

淮海战役人民支前统计 民工 543万人

担架 30.5万副

大小车 88万辆

牲畜 76.7万头

船只 8500只

筹粮 9.6亿斤

挑子 20.6万副

①中国共产党决策英明,领导正确

③人民群众的支持(根本保证)

材料二:

土地改革运动的开展与人民解放战争的胜利有什么关系?(小组合作)

①解放区的土地改革使解放区农民分到了土地,激发了农民的革命和生产积极性。

②翻身农民踊跃参军、支援前线,为解放战争的胜利提供有力的保障。

1.如何看待当时中国土地占有情况?为了改变这一状况,抗战胜利后,中国共产党对土地政策做了怎样的调整?

2.《中国土地法大纲》颁布于何时?在何地实施?规定将什么人的土地没收?没收的土地如何分配?

3.农民在土地改革过程中,分得了什么?

中国的土地制度极不合理,土地占有不均衡。

1947年 解放区 地主 耕者有其田

制定“土地改革总路线”

土地 房屋 粮食 衣物

“(中国)内战战场的真正分界,是在这样两种不同的地区中间;一种是农民给自己种地,另一种是农民给地主种地”,这“不但决定国共两党的前途,而且将决定这个国家的命运。”

——《中国的土地改革》

材料中的“农民给自己种地”“农民给地主种地”分别指哪一地区?你如何理解“将决定这个国家的命运”?

①解放区、国民党统治区

②激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争提供了人力、物力保障。

解放区农民送亲人参军

农民踊跃支援前线

原有的土地政策已不适应形势发展的需要

1、背景:

一、解放区的土地改革

2、内容:

将抗战时期的减租减息改为实行耕者有其田的土地政策。

3、措施:

颁布《中国土地法大纲》 制定土地改革总路线

4、意义:

①解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。

②翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

意义:激发农民积极性,为解放战争的胜利提供保障

辽沈战役(关门打狗;解放东北全境)

人民解放战争的胜利

时间:1947年

土地改革

三大战役

南京解放

《中国土地法大纲》 :实行耕者有其田

土地改革总路线:消灭封建剥削的土地制度

淮海战役(中间突破,分段歼敌;解放长江中下游以北地区)

时间:1949年4月

影响:结束了国民党在大陆的统治(1927-1949共22年)

平津战役(先打两头,后取中间;解放华北全境)

课堂小结

课堂检测

1.1947年,中国共产党制定了土地改革的路线,颁布了《中国土地法大纲》,在解放区开展了轰轰烈烈的士地改革运动。这一运动()

A.使全国广大农民获得了梦寐以求的土地B.彻底废除了千百年来的封建士地私有制C.巩固了抗日战争以来的民族统一战线D.为人民解放战争的胜利提供重要的人力物力保障

D

2.泽东说:“蒋介石两个拳头指陕北和山东这么伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧握住,对准他的胸膛插上一刀。”指挥这次军事行动在南京政府的胸膛上,插上一刀的中共将领是()A.林彪、罗荣桓 B.陈毅、粟裕C.刘伯承、邓小平 D.聂荣臻、陈赓

3.据统计,三大战役共动员支前民工880余万人次,大小车辆141万辆、担架36万余副、牲畜260余万头、粮食425亿公斤。在千里运输线上,奔流着一支亘古罕见的支前大军。材料表明人民解放战争获胜的主要原因是()A.解放军作战勇敢 B.国民党军战斗力低下C.民众的大力支援 D.解放军作战方针正确

C

C

课外作业

中国共产党为什么能够在短短三年内就打败了国民党?(请从战争的性质、民心向背、指挥决策、军队士气等方面进行对比说明)

①中国共产党的正确领导和中共中央的正确决策;

②人民解放战争得到了广大人民群众的支持;

③中国共产党得到了广大爱国人士拥护和国际社会的支持;

④人民解放军士气高涨,英勇奋战。国民党军队人心涣散,士气低落。

谢

谢

聆

听

导入新课

西柏坡位于河北省石家庄市平山县中部,是一个风光美丽的小山村。这里曾是中共中央所在地,党中央和毛主席在此指挥人民解放军发动了三大战役,毛泽东和周恩来等人也是从这里启程赴北京筹建新中国的。

第24课 人民解放战争的胜利

第七单元 人民解放战争

学习目标

1.知道解放区的土地改革及辽沈、淮海、平津三大战役和南京解放。;

2.简析国民党南京政权覆灭和人民解放战争迅速胜利的主要原因;

重点:土地改革、三大战役

难点:解放战争胜利的原因

土地改革

土地改革是指对封建土地所有制进行改革。我国的土地改革运动,是在中国共产党领导下,发动农民群众没收地主的土地和生产资料,分给无地或少地的农民。

一、解放区的土地改革

抗日战争胜利后,减租减息的政策已不能满足农民的要求,农民迫切希望获得土地。

2、内 容:

①颁布《中国土地法大纲》;②制定土地改革总路线

1、背 景:

一、解放区的土地改革

宣传《中国土地法大纲》

冀东人民拥护《中国土地法大纲》

没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口,平均分配土地

依靠贫雇农、团结中农,有步骤地、有分别地消灭封建性剥削的土地制度,发展农业生产

《中国土地法大纲》

01

制定土地改革路线

02

结合课文和材料,谈谈土地改革的开展对解放战争的胜利起到了什么作用?

3、意义:

材料:这种改革和其他改革已经将解放军攻势所及的地区的数百万农民吸引进人民解放军的阵营,国民党后方的成千万的农民也纷纷武装起义,反抗国民党军和国民党政权。这些改革已使主要由农民组成的国民党的士气日渐低落。

——《我实行反攻与土地改革,蒋家政权接近最后失败》

意义:①使解放区农民分到了土地,农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民的革命和生产积极性;

②翻身农民踊跃参军、支援前线,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

内容

一

二

三

战略进攻

战略决战

战略追击

四

胜利之因

挺进大别山

三大战役

南京解放

人民支持

二、人民解放战争的胜利--三大战役和南京解放

1946年

6月

国民党军队进中原解放区

中原解放区

战略防御

重

点

南京

武汉

“蒋介石两个拳头这么一伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧拖住,对准他的胸膛插上一刀。”

——毛泽东

1.思考:为什么要挺进大别山?

20万

40万

新课讲授

因为挺进大别山,可以直接威胁到南京、武汉地区

2、意义:揭开了人民解放军战略进攻的序幕。

(一)战略进攻——挺进大别山

依据材料,分析战略决战具备了哪些条件?

(二)战略决战——三大战役

材料:当解放战争进入第三个年头的时候,……这时国民党军的总兵力仍有 365 万人, 其中正规军 198万人,但这些部队大多是重建的,或经受过严重打击的,士气不高,战斗力不强。它们被人民解放军分别钳制在东北、华北、西北、中原、华东5个战场上,大部分只能担任守备任务,可作战略机动的兵力已寥寥无几。在整个国民党统治区,无论政治上还是经济上,都出现了严重危机。人民解放军的总兵力已上升到 280 万人,其中正规军 149 万人。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

①国民党军士气不高,战斗力不强;

③国民党统治区出现严重政治、经济危机;

④人民解放军兵力增加。

②国民党战略机动兵力少,被动防御;

战役 名称 时间 指挥者 参战部队 歼敌 解放区域

辽沈 战役

淮海 战役

平津 战役

1948.9至1948.11

林彪 罗荣桓

东北野战军

47万

东北全境

1948.11至1949.1

刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭振林等

中原野战军与华东野战军

55万

长江中下游以北

1948.11至1949.1

林彪 、 罗荣桓、聂荣臻

东北野战军和华北人民解放军

52万

华北全境

沈阳

塔山

黑山

辽宁

辽 北

安

东

热 河

河 北

作用:攻占长春、沈阳,解放东北全境

关门打狗

长春

锦州

辽沈战役

徐州

陈官庄

碾庄

双堆集

江

苏

山 东

河南

安 徽

淮海战役(1948.11-- 1949.1)

作用:解放了长江中下游以北的广大地区

中间突破分段歼敌

淮海战役支援前线的农民

淮海战役是人民群众用小车推出来的

北平

天津

张家口

新保安

平津战役(1948.11.29--1949.1.31)

作用:华北全境基本解放

先打两头,后取中间

1948年底到1949年初,为和平解放北平,中国共产党进行了艰苦的但卓有成效的劝说、策反、和谈,对象从敌对的一般军官到“剿总”司令。……这一切努力,其中一个重要的目标,就是要使北平城内的文化古迹免于战火,能够完整保存下来。——李建平《北平和平解放对文化传承的重要意义》

1、材料中的“剿总”司令是谁?

2、中国共产党提出和平解放北平,主要目的是什么?

目的:①北平是文化古都,避免中华民族的众多文化遗产遭到炮火的侵略和毁灭。

②和平解放北平既可以保证北平人民的生命和财产不受到伤害。

三大战役的意义

国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利

歼灭敌人数

47万余人

歼灭敌人数

55万余人

歼灭和改

编敌人数

52万余人

合共150多万人

南京

1949年4月23日南京解放

意义:结束了国民党在大陆的统治

(三)战略追击——南京解放

统治中国22年的国民党政权垮台(1927—1949)

人民解放军横渡长江

人民解放军占领南京总统府

1946年

6月

1947年

夏

1948年

9月

1948年

11月

1949年

1月

1949年

4月23日

国民党军队进中原解放区

刘邓大军挺进大别山

辽沈战役

淮海战役

平津战役

南京解放

中原解放区

淮海

战役

平津

战役

辽沈

战役

南京

解放

挺进大别山

战略防御

战略进攻

战略决战

战略追击

1949年

10月1日

新中国成立

材料一:三大战役的胜利同样离不开毛泽东高超的军事斗争艺术。……如辽沈战役先打锦州,截断了东北敌军向关内的退路,形成关门打狗之势;淮海战役毛泽东制定了“中间突破、分段歼敌”的方针,……平津战役中,……先打两头,后取中间。

——《毛泽东领导的三大战役及其当代启示》

四、解放战争胜利的原因

②人民解放军的英勇作战;

淮海战役人民支前统计 民工 543万人

担架 30.5万副

大小车 88万辆

牲畜 76.7万头

船只 8500只

筹粮 9.6亿斤

挑子 20.6万副

①中国共产党决策英明,领导正确

③人民群众的支持(根本保证)

材料二:

土地改革运动的开展与人民解放战争的胜利有什么关系?(小组合作)

①解放区的土地改革使解放区农民分到了土地,激发了农民的革命和生产积极性。

②翻身农民踊跃参军、支援前线,为解放战争的胜利提供有力的保障。

1.如何看待当时中国土地占有情况?为了改变这一状况,抗战胜利后,中国共产党对土地政策做了怎样的调整?

2.《中国土地法大纲》颁布于何时?在何地实施?规定将什么人的土地没收?没收的土地如何分配?

3.农民在土地改革过程中,分得了什么?

中国的土地制度极不合理,土地占有不均衡。

1947年 解放区 地主 耕者有其田

制定“土地改革总路线”

土地 房屋 粮食 衣物

“(中国)内战战场的真正分界,是在这样两种不同的地区中间;一种是农民给自己种地,另一种是农民给地主种地”,这“不但决定国共两党的前途,而且将决定这个国家的命运。”

——《中国的土地改革》

材料中的“农民给自己种地”“农民给地主种地”分别指哪一地区?你如何理解“将决定这个国家的命运”?

①解放区、国民党统治区

②激发了农民革命和生产的积极性,为人民解放战争提供了人力、物力保障。

解放区农民送亲人参军

农民踊跃支援前线

原有的土地政策已不适应形势发展的需要

1、背景:

一、解放区的土地改革

2、内容:

将抗战时期的减租减息改为实行耕者有其田的土地政策。

3、措施:

颁布《中国土地法大纲》 制定土地改革总路线

4、意义:

①解放区的土地改革,使农村的阶级关系和土地占有状况发生了根本性变化,激发了农民革命和生产的积极性。

②翻身农民踊跃参军参战,为人民解放战争的胜利提供了重要的人力、物力保障。

意义:激发农民积极性,为解放战争的胜利提供保障

辽沈战役(关门打狗;解放东北全境)

人民解放战争的胜利

时间:1947年

土地改革

三大战役

南京解放

《中国土地法大纲》 :实行耕者有其田

土地改革总路线:消灭封建剥削的土地制度

淮海战役(中间突破,分段歼敌;解放长江中下游以北地区)

时间:1949年4月

影响:结束了国民党在大陆的统治(1927-1949共22年)

平津战役(先打两头,后取中间;解放华北全境)

课堂小结

课堂检测

1.1947年,中国共产党制定了土地改革的路线,颁布了《中国土地法大纲》,在解放区开展了轰轰烈烈的士地改革运动。这一运动()

A.使全国广大农民获得了梦寐以求的土地B.彻底废除了千百年来的封建士地私有制C.巩固了抗日战争以来的民族统一战线D.为人民解放战争的胜利提供重要的人力物力保障

D

2.泽东说:“蒋介石两个拳头指陕北和山东这么伸,他的胸膛就露出来了。所以,我们的战略就是要把这两个拳头紧紧握住,对准他的胸膛插上一刀。”指挥这次军事行动在南京政府的胸膛上,插上一刀的中共将领是()A.林彪、罗荣桓 B.陈毅、粟裕C.刘伯承、邓小平 D.聂荣臻、陈赓

3.据统计,三大战役共动员支前民工880余万人次,大小车辆141万辆、担架36万余副、牲畜260余万头、粮食425亿公斤。在千里运输线上,奔流着一支亘古罕见的支前大军。材料表明人民解放战争获胜的主要原因是()A.解放军作战勇敢 B.国民党军战斗力低下C.民众的大力支援 D.解放军作战方针正确

C

C

课外作业

中国共产党为什么能够在短短三年内就打败了国民党?(请从战争的性质、民心向背、指挥决策、军队士气等方面进行对比说明)

①中国共产党的正确领导和中共中央的正确决策;

②人民解放战争得到了广大人民群众的支持;

③中国共产党得到了广大爱国人士拥护和国际社会的支持;

④人民解放军士气高涨,英勇奋战。国民党军队人心涣散,士气低落。

谢

谢

聆

听

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹