16-1《赤壁赋》课件(共35张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 16-1《赤壁赋》课件(共35张PPT)2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-16 07:36:33 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

赤壁赋

赤壁赋

苏轼

【任务驱动】

1.借助注释和工具书,初读两篇课文,标记出不明白的词语和句子,留待课上解决。

2.通读《赤壁赋》,说说作者描绘了月下赤壁什么样的景色,客与苏子的对话是围绕什么问题展开的

3.通读《登泰山记》,画出作者登山的路线,说说文章雪后泰山描写了怎样的胜景。

4.分析两篇文章在写景状物上有什么相同点和不同点。

【素养目标】

1.知识拓展与延伸:了解作者、背景知识及相关古代文化常识。

2.语言建构与运用:掌握重点实词“望、歌、如、东、阴、然、长”和虚词“于、乎、以”的含义、用法以及常见的文言句式。

3.审美鉴赏与创造:了解两文所写的景与情,学习两文写景抒情的方法;把握《赤壁赋》“主客问答”的方式和《登泰山记》叙事简洁明快的特点。

4.文化传承与理解:联系历代文人对待入仕的态度与观点,找出他们与苏轼、姚鼐的异同,说说对个人与国家富强和民族复兴关系的理解。

赤壁赋

游赤壁,受用现今无边风月,乃是此老一生本领。却因平平写不出来,故特借洞箫呜咽,忽然从曹公发议。然后接口一句喝倒,痛陈其胸前一片空阔了悟,妙甚。

——[清]金圣叹《天下才子必读书》

(一)作者简介

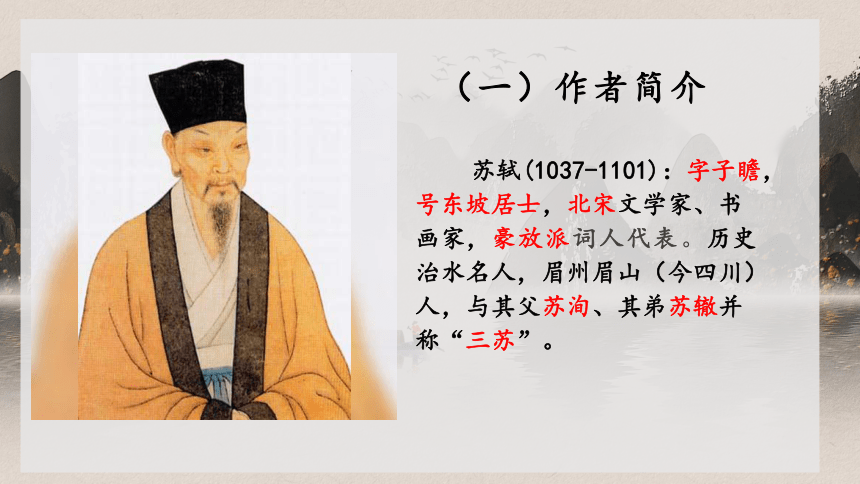

苏轼(1037-1101):字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书画家,豪放派词人代表。历史治水名人,眉州眉山(今四川)人,与其父苏洵、其弟苏辙并称“三苏”。

(一)作者简介

[资源助读]

作品背景

乌台诗案后的人生选择

宋神宗熙宁九年(1076)十月,王安石变法受挫,变法动向发生逆转,一些投机新法的分子,结党营私,倾轧报复,耿直敢言的苏轼成了官僚们政治倾轧的牺牲品。宋神宗元丰二年(1079)三月,苏轼由徐州调任湖州,七月二十八日突然遭到逮捕,被投入大狱,这就是有名的“乌台诗案”。这年年底,在亲友的多方营救下,苏轼结案出狱,以水部员外郎黄州团练副使的身份被贬谪到黄州。在黄州时期,苏轼的思想是矛盾的,一方面,他对受到的残酷打击感到愤懑、痛苦;另一方面,他时时想从老庄、佛学中求得解脱。同时,在与田夫野老的交往中,他感到了温暖,增强了信心,思想更接近现实。元丰五年(1082),苏轼曾于秋冬两次游览赤壁,写下了两篇赋,后人称第一篇为《赤壁赋》,称第二篇为《后赤壁赋》。他的前后《赤壁赋》正反映了当时的思想情感。

相关常识

赋

赋是我国古代的一种文体。它讲求文采、韵律,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。它最早出现于诸子散文中,叫“短赋”;以屈原为代表的“骚体”是诗向赋的过渡,叫“骚赋”;汉代正式确立了赋的体例,称为“辞赋”;魏晋以后,日益向骈文方向发展,叫“骈赋”;唐代又由骈体转入律体,叫“律赋”;宋代以散文形式写赋,称为“文赋”。著名的赋有杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》等。

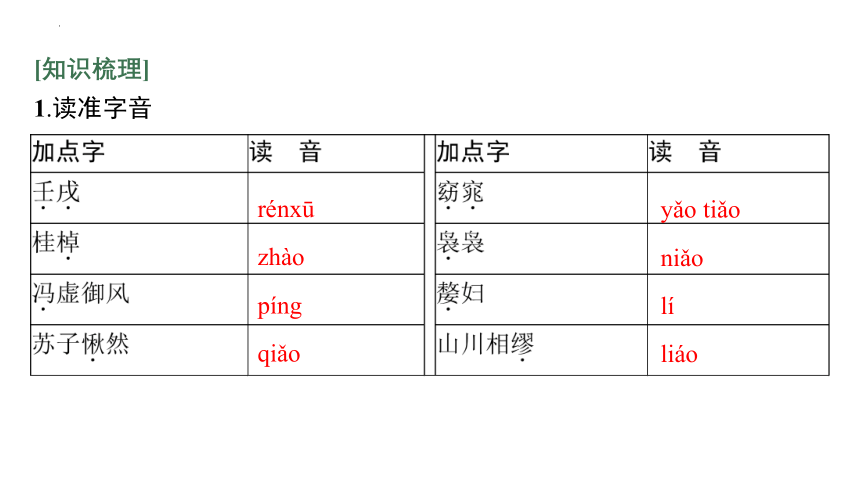

[知识梳理]

1.读准字音

rénxū

zhào

píng

qiǎo

yǎo tiǎo

niǎo

lí

liáo

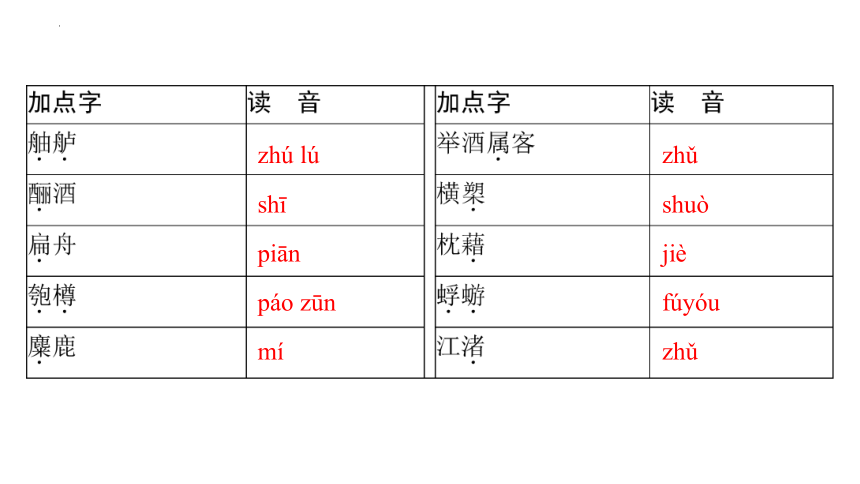

zhú lú

shī

piān

páo zūn

mí

zhǔ

shuò

jiè

fúyóu

zhǔ

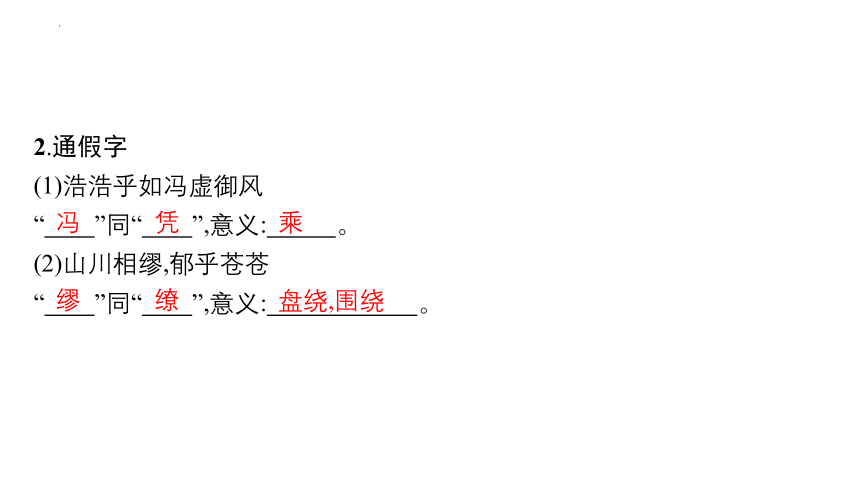

2.通假字

(1)浩浩乎如冯虚御风

“ ”同“ ”,意义: 。

(2)山川相缪,郁乎苍苍

“ ”同“ ”,意义: 。

冯

凭

乘

缪

缭

盘绕,围绕

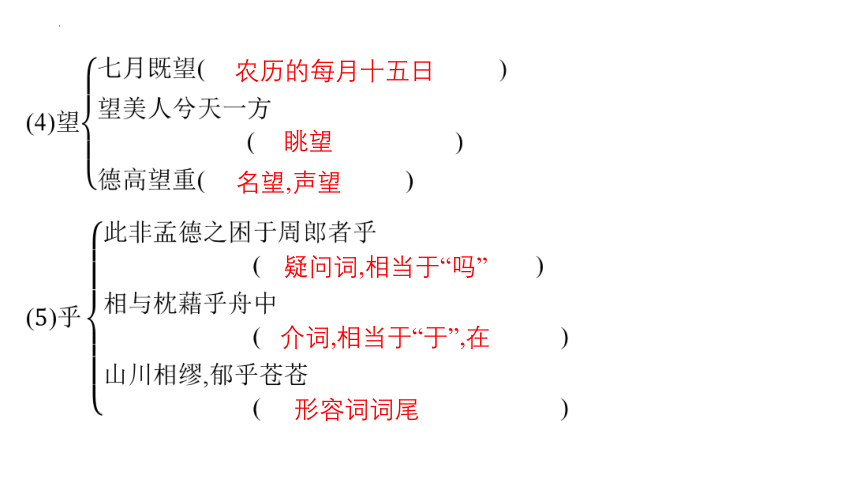

3.一词多义

劝请

嘱托

往

好像

享有

适合,适应

农历的每月十五日

眺望

名望,声望

疑问词,相当于“吗”

介词,相当于“于”,在

形容词词尾

介词,从

介词,在

介词,表被动

介词,到

动词的使动用法,使……起舞

动词的使动用法,使……哭泣

名词作状语,向西

名词作状语,向东

名词用作动词,下,攻占;东,向东进军

名词用作动词,打鱼、砍柴

名词的意动用法,以……为伴侣、以……为朋友

这里指明月停留。

人在一个地方来回走动。

白茫茫的水汽。

二十四节气之一。

旷远的样子。

完全不知道的样子。

文中指所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。

美貌的女子。

6.特殊句式

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下( )

(2)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间( )

(3)凌万顷之茫然( )

(4)客有吹洞箫者( )

(5)何为其然也( )

(6)此非孟德之困于周郎者乎( )

(7)而今安在哉( )

(8)是造物者之无尽藏也( )

介词结构后置

介词结构后置

定语后置

定语后置

宾语前置

被动句

宾语前置

判断句

7.文化常识

既望:过了望日后的第一天,通常指农历每月十六日。古人用“朔”(初一)、“望”(十五)、“既望”(十六)、“晦”(月末)等名称来标识日期。

斗牛:斗宿和牛宿,都是星宿名称。

文本研读探究

赤壁赋

研读任务一:厘清文本段落层次

1.第一段是“赋”正文前一段简短的叙事,可分几层

【明确】可分三层:①第一句,点明时间、人物、地点。这是写赋的正规笔墨,如一篇长诗前的小序。②第二、三句,前句写景,后句叙事,为月出之前的情况。③第四、五、六、七句,亦为先写景后叙事,为月出之后的情况。

2.第二段可分几层 营造了怎样的意境

【明确】可分两层:①写作者的歌声。②写客人的箫声,本段营造了一种主客之间箫歌互答、悲喜交集的境界。

研读任务二:鉴赏文本的艺术手法

3.本文是如何做到情、景、理完美融合的

【明确】全文不论抒情还是议论,始终不离江上风光和赤壁故事。这就创造出一种情、景、理的融合,充满诗情画意而又蕴涵着人生哲理的艺术境界。第一段重在写景,与作者超然旷达的心境相映成趣,也为下文的抒情、议论奠定了基础。第四段虽然重在说理,却借追溯历史陈迹、抒怀历史人物而揭示人生与天地“变”与“不变”的哲理。

4.《赤壁赋》在篇章结构上有什么特点 请结合传统赋体的结构特点进行简要分析。

【明确】古代赋体散文常用主客之间相互问答、最终抑客而扬主的表现手法。《赤壁赋》也继承了这一表现手法,但做了很大的改造。这里的客,不是确指某人,主客双方其实是作者为展开辩论而虚设的两个思想对立面,主客驳难就是作者内心矛盾斗争的独白。最终主说服了客,反映了作者思想深处积极一面战胜了消极的一面,也就是潇洒超脱、返归自然的情怀取代了政治失意、人生无常的苦闷。

文白对译

本段展示了一个友人相聚、泛舟江上、畅饮美酒、咏诗诵文、迎风赏月的舒畅飘逸、超然物外的境界。在黄州苏轼过的实际上是一种囚犯生活,处境相当困难。居然有如此雅兴,夜游赤壁。表现了他听任自然、乐观旷达的情怀,也反映了他无拘无束、洒脱不羁的思想。

第一段展示了一个怎样的意境?表现了作者什么样的情怀 ?

作者是怎样描写萧声之悲的?

明确: 作者借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫那种悲咽低徊的哀音表现得十分形象、真切。

赤壁赋

赤壁赋

苏轼

【任务驱动】

1.借助注释和工具书,初读两篇课文,标记出不明白的词语和句子,留待课上解决。

2.通读《赤壁赋》,说说作者描绘了月下赤壁什么样的景色,客与苏子的对话是围绕什么问题展开的

3.通读《登泰山记》,画出作者登山的路线,说说文章雪后泰山描写了怎样的胜景。

4.分析两篇文章在写景状物上有什么相同点和不同点。

【素养目标】

1.知识拓展与延伸:了解作者、背景知识及相关古代文化常识。

2.语言建构与运用:掌握重点实词“望、歌、如、东、阴、然、长”和虚词“于、乎、以”的含义、用法以及常见的文言句式。

3.审美鉴赏与创造:了解两文所写的景与情,学习两文写景抒情的方法;把握《赤壁赋》“主客问答”的方式和《登泰山记》叙事简洁明快的特点。

4.文化传承与理解:联系历代文人对待入仕的态度与观点,找出他们与苏轼、姚鼐的异同,说说对个人与国家富强和民族复兴关系的理解。

赤壁赋

游赤壁,受用现今无边风月,乃是此老一生本领。却因平平写不出来,故特借洞箫呜咽,忽然从曹公发议。然后接口一句喝倒,痛陈其胸前一片空阔了悟,妙甚。

——[清]金圣叹《天下才子必读书》

(一)作者简介

苏轼(1037-1101):字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书画家,豪放派词人代表。历史治水名人,眉州眉山(今四川)人,与其父苏洵、其弟苏辙并称“三苏”。

(一)作者简介

[资源助读]

作品背景

乌台诗案后的人生选择

宋神宗熙宁九年(1076)十月,王安石变法受挫,变法动向发生逆转,一些投机新法的分子,结党营私,倾轧报复,耿直敢言的苏轼成了官僚们政治倾轧的牺牲品。宋神宗元丰二年(1079)三月,苏轼由徐州调任湖州,七月二十八日突然遭到逮捕,被投入大狱,这就是有名的“乌台诗案”。这年年底,在亲友的多方营救下,苏轼结案出狱,以水部员外郎黄州团练副使的身份被贬谪到黄州。在黄州时期,苏轼的思想是矛盾的,一方面,他对受到的残酷打击感到愤懑、痛苦;另一方面,他时时想从老庄、佛学中求得解脱。同时,在与田夫野老的交往中,他感到了温暖,增强了信心,思想更接近现实。元丰五年(1082),苏轼曾于秋冬两次游览赤壁,写下了两篇赋,后人称第一篇为《赤壁赋》,称第二篇为《后赤壁赋》。他的前后《赤壁赋》正反映了当时的思想情感。

相关常识

赋

赋是我国古代的一种文体。它讲求文采、韵律,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采摛文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。它最早出现于诸子散文中,叫“短赋”;以屈原为代表的“骚体”是诗向赋的过渡,叫“骚赋”;汉代正式确立了赋的体例,称为“辞赋”;魏晋以后,日益向骈文方向发展,叫“骈赋”;唐代又由骈体转入律体,叫“律赋”;宋代以散文形式写赋,称为“文赋”。著名的赋有杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》等。

[知识梳理]

1.读准字音

rénxū

zhào

píng

qiǎo

yǎo tiǎo

niǎo

lí

liáo

zhú lú

shī

piān

páo zūn

mí

zhǔ

shuò

jiè

fúyóu

zhǔ

2.通假字

(1)浩浩乎如冯虚御风

“ ”同“ ”,意义: 。

(2)山川相缪,郁乎苍苍

“ ”同“ ”,意义: 。

冯

凭

乘

缪

缭

盘绕,围绕

3.一词多义

劝请

嘱托

往

好像

享有

适合,适应

农历的每月十五日

眺望

名望,声望

疑问词,相当于“吗”

介词,相当于“于”,在

形容词词尾

介词,从

介词,在

介词,表被动

介词,到

动词的使动用法,使……起舞

动词的使动用法,使……哭泣

名词作状语,向西

名词作状语,向东

名词用作动词,下,攻占;东,向东进军

名词用作动词,打鱼、砍柴

名词的意动用法,以……为伴侣、以……为朋友

这里指明月停留。

人在一个地方来回走动。

白茫茫的水汽。

二十四节气之一。

旷远的样子。

完全不知道的样子。

文中指所思慕的人,古人常用来作为圣主贤臣或美好理想的象征。

美貌的女子。

6.特殊句式

(1)苏子与客泛舟游于赤壁之下( )

(2)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间( )

(3)凌万顷之茫然( )

(4)客有吹洞箫者( )

(5)何为其然也( )

(6)此非孟德之困于周郎者乎( )

(7)而今安在哉( )

(8)是造物者之无尽藏也( )

介词结构后置

介词结构后置

定语后置

定语后置

宾语前置

被动句

宾语前置

判断句

7.文化常识

既望:过了望日后的第一天,通常指农历每月十六日。古人用“朔”(初一)、“望”(十五)、“既望”(十六)、“晦”(月末)等名称来标识日期。

斗牛:斗宿和牛宿,都是星宿名称。

文本研读探究

赤壁赋

研读任务一:厘清文本段落层次

1.第一段是“赋”正文前一段简短的叙事,可分几层

【明确】可分三层:①第一句,点明时间、人物、地点。这是写赋的正规笔墨,如一篇长诗前的小序。②第二、三句,前句写景,后句叙事,为月出之前的情况。③第四、五、六、七句,亦为先写景后叙事,为月出之后的情况。

2.第二段可分几层 营造了怎样的意境

【明确】可分两层:①写作者的歌声。②写客人的箫声,本段营造了一种主客之间箫歌互答、悲喜交集的境界。

研读任务二:鉴赏文本的艺术手法

3.本文是如何做到情、景、理完美融合的

【明确】全文不论抒情还是议论,始终不离江上风光和赤壁故事。这就创造出一种情、景、理的融合,充满诗情画意而又蕴涵着人生哲理的艺术境界。第一段重在写景,与作者超然旷达的心境相映成趣,也为下文的抒情、议论奠定了基础。第四段虽然重在说理,却借追溯历史陈迹、抒怀历史人物而揭示人生与天地“变”与“不变”的哲理。

4.《赤壁赋》在篇章结构上有什么特点 请结合传统赋体的结构特点进行简要分析。

【明确】古代赋体散文常用主客之间相互问答、最终抑客而扬主的表现手法。《赤壁赋》也继承了这一表现手法,但做了很大的改造。这里的客,不是确指某人,主客双方其实是作者为展开辩论而虚设的两个思想对立面,主客驳难就是作者内心矛盾斗争的独白。最终主说服了客,反映了作者思想深处积极一面战胜了消极的一面,也就是潇洒超脱、返归自然的情怀取代了政治失意、人生无常的苦闷。

文白对译

本段展示了一个友人相聚、泛舟江上、畅饮美酒、咏诗诵文、迎风赏月的舒畅飘逸、超然物外的境界。在黄州苏轼过的实际上是一种囚犯生活,处境相当困难。居然有如此雅兴,夜游赤壁。表现了他听任自然、乐观旷达的情怀,也反映了他无拘无束、洒脱不羁的思想。

第一段展示了一个怎样的意境?表现了作者什么样的情怀 ?

作者是怎样描写萧声之悲的?

明确: 作者借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫那种悲咽低徊的哀音表现得十分形象、真切。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读