地理湘教版(2019)必修第二册5.2 协调人地关系,实现可持续发展课件(共40张ppt)

文档属性

| 名称 | 地理湘教版(2019)必修第二册5.2 协调人地关系,实现可持续发展课件(共40张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-12-16 16:37:06 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

协调

人地

实现可持续发展

关系

5.1

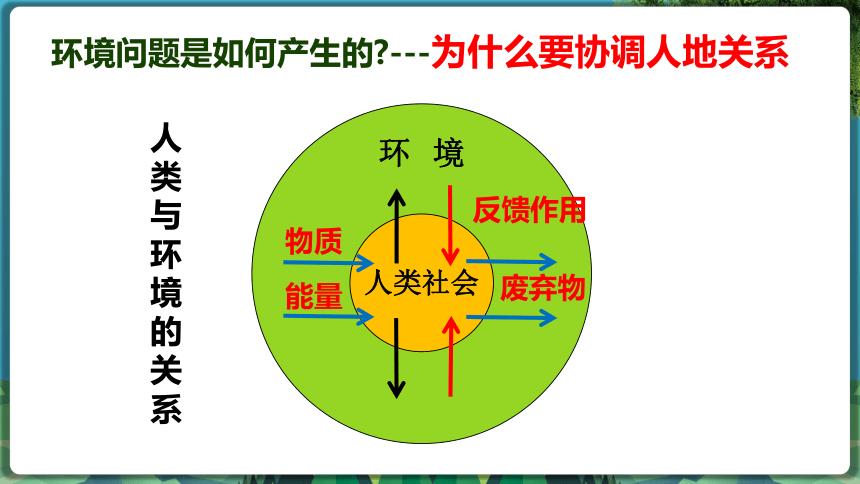

环境问题是如何产生的 ---为什么要协调人地关系

人类社会

环 境

人

类

与

环

境

的

关

系

物质

能量

废弃物

反馈作用

≤

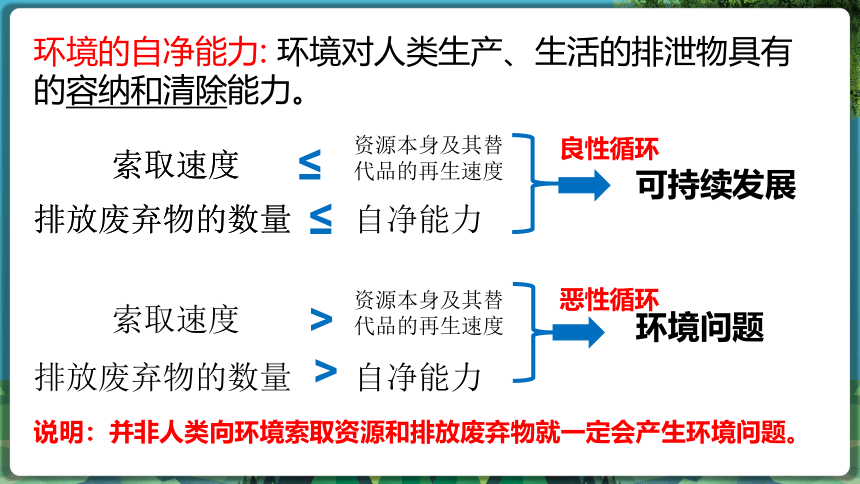

环境的自净能力: 环境对人类生产、生活的排泄物具有的容纳和清除能力。

索取速度

排放废弃物的数量

资源本身及其替代品的再生速度

自净能力

≤

≤

可持续发展

良性循环

索取速度

排放废弃物的数量

资源本身及其替代品的再生速度

自净能力

环境问题

索取速度

排放废弃物的数量

>

>

恶性循环

说明:并非人类向环境索取资源和排放废弃物就一定会产生环境问题。

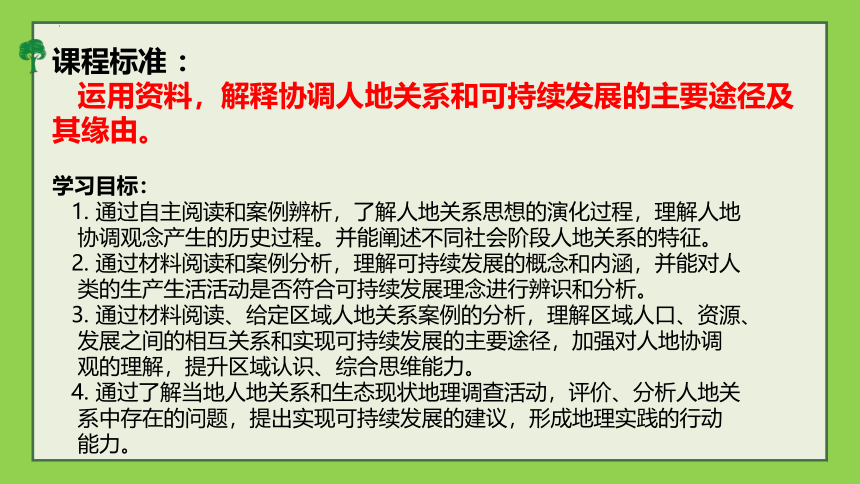

课程标准 :

运用资料,解释协调人地关系和可持续发展的主要途径及其缘由。

学习目标:

1. 通过自主阅读和案例辨析,了解人地关系思想的演化过程,理解人地

协调观念产生的历史过程。并能阐述不同社会阶段人地关系的特征。

2. 通过材料阅读和案例分析,理解可持续发展的概念和内涵,并能对人

类的生产生活活动是否符合可持续发展理念进行辨识和分析。

3. 通过材料阅读、给定区域人地关系案例的分析,理解区域人口、资源、

发展之间的相互关系和实现可持续发展的主要途径,加强对人地协调

观的理解,提升区域认识、综合思维能力。

4. 通过了解当地人地关系和生态现状地理调查活动,评价、分析人地关

系中存在的问题,提出实现可持续发展的建议,形成地理实践的行动

能力。

人地关系思想的演变

走可持续发展之路

当堂检测

1

2

3

目录

Content

PART 01

人地关系思想的演变

探 究

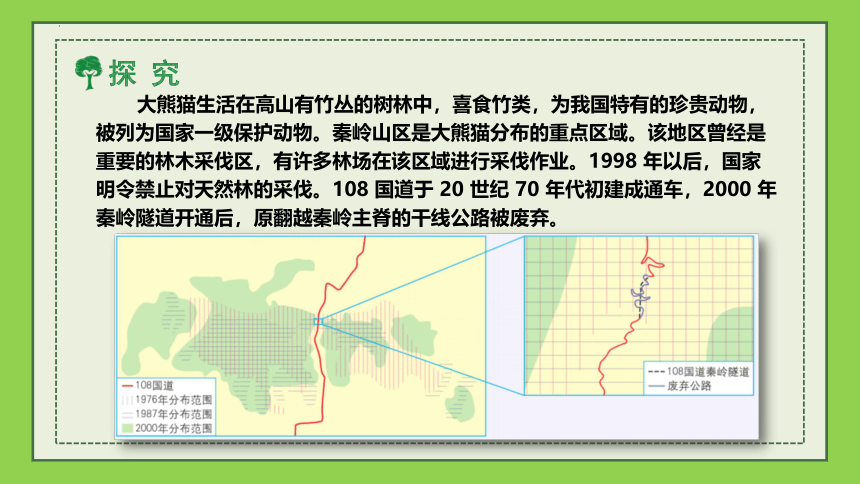

大熊猫生活在高山有竹丛的树林中,喜食竹类,为我国特有的珍贵动物,被列为国家一级保护动物。秦岭山区是大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,有许多林场在该区域进行采伐作业。1998 年以后,国家明令禁止对天然林的采伐。108 国道于 20 世纪 70 年代初建成通车,2000 年秦岭隧道开通后,原翻越秦岭主脊的干线公路被废弃。

新 课 学 习

1. 大规模采伐森林和修建道路后,该地区大熊猫栖息地发生了怎样的变化?

2. 108 国道秦岭隧道建成通车后,为恢复和扩展大熊猫栖息地,人们拆除了原翻越

秦岭主脊路段的机械围栏和铁丝网,并营造箭竹林。议一议,这样做是否必要

【参考答案】

1.栖息地逐渐远离交通线分布;分布越来越分散,呈现不连续块状。

2.有必要,机械围栏和铁丝网的存在破坏了熊猫的栖息地环境,也阻隔了原交通线两侧熊猫栖息地的联系,不利于熊猫的生存和繁衍。箭竹是熊猫的食物,营造箭竹林,有利于给熊猫提供充足的食物,弥合块状栖息地之间的阻隔。

人 地 关 系

含义:

人地关系是人类与地理环境的关系,它是客观存在的。

人类的生存和活动都受一定的地理环境影响,这个地理环境既包括自然地理环境,也包括在人类作用下已经改变的地理环境,如经济、文化、社会等。

古代人地关系思想的产生

现代人地关系的发展

古代人地关系思想的产生

人地关系思想发展经历的三个阶段

崇拜自然

改造自然

征服自然

采集-狩猎社会-崇拜和依赖自然

对环境的影响有限,人类与环境保持着原始的平衡关系。

生产力水平:人口数量少、生产力水平低下且发展缓慢

依靠采集和狩猎为生

朝

拜

太

阳

神

农 业 社 会 --改造自然

人类尽管还不能正确认识人地关系的不协调

生产力水平有了很大提高,人口也逐渐增多

人们对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏,甚至导致一些文明的消失。

玛雅文明为什么会消失?

中北美洲的玛雅文明,早在公元前2500年就开始有文字记载,其成就反映在玛雅人对宇宙的认识程度,以及城市、建筑的设计艺术和独特深奥的玛雅文字上。玛雅文明为什么会神秘地消失了呢

据文字记载,玛雅文明的农业用地是一种被称作"砍伐和焚烧森林植被而形成的暂时农田”,即在旱季(每年12月-次年3月)用原始的石斧清除一片林地,并在雨季来临之前进行烧荒,然后种植玉米等作物。开垦的土地在使用几年之后,因肥力下降和杂草难以清除而不得不废弃。

玛雅社会所处的热带雨林地区,土壤极易受侵蚀。这就是说,森林一旦被砍伐,土壤就会随之流失。当时的人们没有认识到热带雨林地区的土壤侵蚀非常严重,农业用地、建筑材料以及燃料的需求,都使森林的消失不可避免。所以,据专家推测: 生态环境的恶化是玛雅文明在十五六世纪消失的主要原因。

玛雅文明为什么会消失?

人口爆炸

毁林

不合理的农业发展

饥荒...

我 国 古 代 朴 素 的 人 地 关 系 思 想

我国战国时的孟轲,在《孟子·公孙丑下》中提出了“天时不如地利,地利不如人和”的思想。天人相关论的核心思想,是荀况在其著作《天论》中提出来的。他写道:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”他主张,人类应“制天命而用之”。

我国古代先民很早就知道农业生产要因地制宜的道理,即农作物的种植必须与当地的土壤、气候等条件相适宜。春秋初期的管仲在《管子·治国篇》中写道:“五谷不宜其地,国之贫也。”在《管子·立政篇》中写道:“辨于土而民可富。”北魏贾思勰在《齐民要术·种谷·第三》中提出:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”这些论述都表达了人类积极顺应和合理利用自然环境的思想。

工业文明社会--征服自然

人类对自然资源的开发利用达到了空前的规模和高度。

环境问题愈发严峻,许多区域人地矛盾迅速激化,有些环境问题甚至危及全人类的生存和发展。

生态破坏

环境污染

矿山开采

高峡出平湖

现代都市

人 地 协 调 论

在工业革命的背景下,人类对人地关系的认识,有了进一步的深化与发展。人们逐渐认识到,对自然资源不能盲目索取,对自然环境也不能野蛮破坏。这样,“和谐论 ”应运而生。

“和谐论”又称为人地协调论,它主张人类应主动谋求与自然地理环境的和谐:

一方面要顺应自然规律,合理利用地理环境;

另一方面,要对不协调的人地关系进行优化调控。

信 息 社 会(后工业社会)--谋求人地协调阶段

21 世纪以来,关于人地关系的研究,又向生态化、低碳化、绿色化、循环化等方向进一步发展,为协调人地关系提供了理论依据和行动方案。

现代通信技术及电子计算机的发明与应用极大地推动了社会的进步与发展。

发展阶段 人地关系思想 人地关系的具体表现

采集-狩猎社会 崇拜自然 被动地适应环境,表现为环境的强大制约作用和人类对环境的微弱改造作用。如:猛犸和披毛犀的灭色,但这种环境问题不具有普遍性

农业社会 改造自然 大规模开发利用土地、水等资源,人与自然的对抗性强,人地关系呈现不协调发展,如:黄土高原从郁郁葱葱的森林变成今天的千沟万壑的地表形态;玛雅文明的消失。

工业社会 征服自然 人类掠夺式开发资源,人地关系全面不协调,人地矛盾迅速激化

信息社会(后工业社会) 谋求人地协调 合理开发利用自然资源,以达到人地关系的协调发展

如何协调人地关系?

1987年,世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中提出可持续发展这一概念。

走可持续发展之路

PART 02

走可持续发展概念与内涵

可持续发展指既能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。

可持续: 长远的发展,不能杀鸡取卵。

发展:坚持发展,而非放弃或减慢发展。

“我们既要绿水青山,也要金山银山,宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿色青山就是金山银山。”--习近平

1.为什么“我们既要绿水青山,也要金山银山”?

2.为什么“宁要绿水青山不要金山银山”?

3.如何理解“绿水青山就是金山银山”?

既要保护生态环境,又要发展经济,追求人地协调发展。

生态环境是根本。

生态优势可以转变为经济优势。

实 现 可 持 续 发 展---原则

01

02

03

公平性原则

是指本代人之间、代际之间的公平,不同国家与地区之间的公平;

持续性原则

是指人类的经济活动和社会发展不能超越资源环境的承载能力;

共同性原则

是指要实现可持续发展这一全球发展的总目标,需要各国积极参与,采取全球共同的决策和行动。

华北平原将生产冬小麦的土地休耕,种植雨热同季的春玉米。

权利

发展

义务

如何实现可持续发展---途径

全球尺度----加强国际合作

国家尺度----制定法律法规,政策、资金支持

地方尺度----加强生态环境的保护和治理力度

企业---发展绿色科技、鼓励清洁生产

公众---调整价值观和生活习惯

转变观念

调整行为

传 统 发 展 观 念

往往只片面追求经济增长,忽视人的全面发展和社会的全面进步

01

简单地把国内生产总值(GDP)的增长作为衡量经济社会发展的

唯一标尺,忽视人文的、资源的、环境的指标

单纯地把自然界看作人类生存和发展的索取对象,忽视自然界首先是人类赖以生存和发展的基础。

02

03

转 变 传 统 发 展 观 念

根本上转变传统发展观念:

即由片面追求 GDP 增长的单一目标模式,向经济发展、社会进步、资源环境持续承载相协调的多目标模式转变。

要以发展理念转变引领发展方式转变,以发展方式转变推动可持续发展。

传统发展模式与可持续发展模式

传统发展模式:往往是以扩大生产规模、增加产品产量和提高消费水平为目的。这使得人类的社会生产多以牺牲资源、环境为代价,形成一种不可持续发展的生产方式和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机。因此,要努力将传统的发展模式转变为可持续发展模式。

可持续的发展模式:强调环境承载能力和土地、水、森林、矿藏等自然资源的可持续利用,改变传统的以“高投入、高消耗、高污染”为特征的发展模式,通过引入市场机制,平衡需求与供给的矛盾,以实现清洁生产和文明消费,减少经济活动所造成的环境压力和资源消耗。

传统经济发展模式

资 源

产 品

污染物排放

目的:扩大生产规模、增加产品产量和提高消费水平

特征:高投入、高耗能、高污染、低产出

结果:形成不可持续的生产方式和消费方式,产生资源和环境的危机

可持续经济发展模式

资 源

产 品

目的:实现清洁生产和文明消费,减少经济活动造成的环境压力和资源枯竭。

特征:低投入、低耗能、低污染、高产出

结果:清洁生产、文明消费及生态、社会、经济的全面发展。

污染物排放

环 境 污 染 的 治 理

加大环境污染综合治理力度,加快构建绿色产业体系,大力发展低碳循环经济,形成能耗低、污染小、科技含量高的产业结构,建设环境友好型社会。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。积极参与全球环境治理,落实减排承诺。

生 态 保 护

加大生态系统保护力度,提升生态系统质量和稳定性。防治荒漠化,制止和扭转土地退化,保护生物多样性。扩大轮作休耕试点,推进退耕还林还草,健全耕地草原森林河流湖泊海洋休养生息制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

公 众 参 与,从 我 做 起

一个可持续发展的社会,有赖于资源的持续供给,环境的自我调节,生产生活与生态环境之间的相互协调,法律的有效约束,经济活动的良好组织,政府的宏观调控,各组织之间的通力合作,以及民众的监督与参与。我们每一个人都有责任和义务,珍惜自然资源,保护生态环境,使我们的子孙后代获得满足自身需求的能力。

垃圾分类

(三)公众参与,从我做起

①构建绿色低碳、安全高效发展的经济体系;

②构建市场导向的绿色技术创新体系;

③构建清洁低碳、安全高效的能源体系;

④倡导简约适度、绿色低碳的生活方式;

⑤推进荒漠化、石漠化、水土流失的综合治理;

⑥严格保护耕地;

⑦推进主体功能区制度建设;

⑧建设好自然保护区和国家公园。

工作重点

课堂小结

【活动】公地悲剧

一群牧民在一块公共草场上放牧。如果每个人都从自己的利益出发,通常都会多养些羊来谋取更高的收入,草场退化的代价则由大家共同承担。如此这般,悲剧就发生了——草场持续退化,直至无法养羊,结局是所有牧民都会破产。据此,完成相关任务。

(1)过度砍伐的森林,污染严重的河流、大气等,都是上述“悲剧”的典型例子。结合所见所闻,试列举若干类似的案例。

(2)假如你是上述材料中的当事人,你又会怎么做呢?

【提示】(1)言之有理即可。

(2)分析草场资源的承载力,控制放牧总量;进行个体放牧量的合理分配;种植和培育人工草场,提高草场承载力;鼓励因地制宜地发展奶制品和羊肉制品的深加工产业,延长产业链,增加收入。

PROTECT THE ENVIRONMENT AGAINST POLLUTION

协调

人地

实现可持续发展

关系

5.1

环境问题是如何产生的 ---为什么要协调人地关系

人类社会

环 境

人

类

与

环

境

的

关

系

物质

能量

废弃物

反馈作用

≤

环境的自净能力: 环境对人类生产、生活的排泄物具有的容纳和清除能力。

索取速度

排放废弃物的数量

资源本身及其替代品的再生速度

自净能力

≤

≤

可持续发展

良性循环

索取速度

排放废弃物的数量

资源本身及其替代品的再生速度

自净能力

环境问题

索取速度

排放废弃物的数量

>

>

恶性循环

说明:并非人类向环境索取资源和排放废弃物就一定会产生环境问题。

课程标准 :

运用资料,解释协调人地关系和可持续发展的主要途径及其缘由。

学习目标:

1. 通过自主阅读和案例辨析,了解人地关系思想的演化过程,理解人地

协调观念产生的历史过程。并能阐述不同社会阶段人地关系的特征。

2. 通过材料阅读和案例分析,理解可持续发展的概念和内涵,并能对人

类的生产生活活动是否符合可持续发展理念进行辨识和分析。

3. 通过材料阅读、给定区域人地关系案例的分析,理解区域人口、资源、

发展之间的相互关系和实现可持续发展的主要途径,加强对人地协调

观的理解,提升区域认识、综合思维能力。

4. 通过了解当地人地关系和生态现状地理调查活动,评价、分析人地关

系中存在的问题,提出实现可持续发展的建议,形成地理实践的行动

能力。

人地关系思想的演变

走可持续发展之路

当堂检测

1

2

3

目录

Content

PART 01

人地关系思想的演变

探 究

大熊猫生活在高山有竹丛的树林中,喜食竹类,为我国特有的珍贵动物,被列为国家一级保护动物。秦岭山区是大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,有许多林场在该区域进行采伐作业。1998 年以后,国家明令禁止对天然林的采伐。108 国道于 20 世纪 70 年代初建成通车,2000 年秦岭隧道开通后,原翻越秦岭主脊的干线公路被废弃。

新 课 学 习

1. 大规模采伐森林和修建道路后,该地区大熊猫栖息地发生了怎样的变化?

2. 108 国道秦岭隧道建成通车后,为恢复和扩展大熊猫栖息地,人们拆除了原翻越

秦岭主脊路段的机械围栏和铁丝网,并营造箭竹林。议一议,这样做是否必要

【参考答案】

1.栖息地逐渐远离交通线分布;分布越来越分散,呈现不连续块状。

2.有必要,机械围栏和铁丝网的存在破坏了熊猫的栖息地环境,也阻隔了原交通线两侧熊猫栖息地的联系,不利于熊猫的生存和繁衍。箭竹是熊猫的食物,营造箭竹林,有利于给熊猫提供充足的食物,弥合块状栖息地之间的阻隔。

人 地 关 系

含义:

人地关系是人类与地理环境的关系,它是客观存在的。

人类的生存和活动都受一定的地理环境影响,这个地理环境既包括自然地理环境,也包括在人类作用下已经改变的地理环境,如经济、文化、社会等。

古代人地关系思想的产生

现代人地关系的发展

古代人地关系思想的产生

人地关系思想发展经历的三个阶段

崇拜自然

改造自然

征服自然

采集-狩猎社会-崇拜和依赖自然

对环境的影响有限,人类与环境保持着原始的平衡关系。

生产力水平:人口数量少、生产力水平低下且发展缓慢

依靠采集和狩猎为生

朝

拜

太

阳

神

农 业 社 会 --改造自然

人类尽管还不能正确认识人地关系的不协调

生产力水平有了很大提高,人口也逐渐增多

人们对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏,甚至导致一些文明的消失。

玛雅文明为什么会消失?

中北美洲的玛雅文明,早在公元前2500年就开始有文字记载,其成就反映在玛雅人对宇宙的认识程度,以及城市、建筑的设计艺术和独特深奥的玛雅文字上。玛雅文明为什么会神秘地消失了呢

据文字记载,玛雅文明的农业用地是一种被称作"砍伐和焚烧森林植被而形成的暂时农田”,即在旱季(每年12月-次年3月)用原始的石斧清除一片林地,并在雨季来临之前进行烧荒,然后种植玉米等作物。开垦的土地在使用几年之后,因肥力下降和杂草难以清除而不得不废弃。

玛雅社会所处的热带雨林地区,土壤极易受侵蚀。这就是说,森林一旦被砍伐,土壤就会随之流失。当时的人们没有认识到热带雨林地区的土壤侵蚀非常严重,农业用地、建筑材料以及燃料的需求,都使森林的消失不可避免。所以,据专家推测: 生态环境的恶化是玛雅文明在十五六世纪消失的主要原因。

玛雅文明为什么会消失?

人口爆炸

毁林

不合理的农业发展

饥荒...

我 国 古 代 朴 素 的 人 地 关 系 思 想

我国战国时的孟轲,在《孟子·公孙丑下》中提出了“天时不如地利,地利不如人和”的思想。天人相关论的核心思想,是荀况在其著作《天论》中提出来的。他写道:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”他主张,人类应“制天命而用之”。

我国古代先民很早就知道农业生产要因地制宜的道理,即农作物的种植必须与当地的土壤、气候等条件相适宜。春秋初期的管仲在《管子·治国篇》中写道:“五谷不宜其地,国之贫也。”在《管子·立政篇》中写道:“辨于土而民可富。”北魏贾思勰在《齐民要术·种谷·第三》中提出:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”这些论述都表达了人类积极顺应和合理利用自然环境的思想。

工业文明社会--征服自然

人类对自然资源的开发利用达到了空前的规模和高度。

环境问题愈发严峻,许多区域人地矛盾迅速激化,有些环境问题甚至危及全人类的生存和发展。

生态破坏

环境污染

矿山开采

高峡出平湖

现代都市

人 地 协 调 论

在工业革命的背景下,人类对人地关系的认识,有了进一步的深化与发展。人们逐渐认识到,对自然资源不能盲目索取,对自然环境也不能野蛮破坏。这样,“和谐论 ”应运而生。

“和谐论”又称为人地协调论,它主张人类应主动谋求与自然地理环境的和谐:

一方面要顺应自然规律,合理利用地理环境;

另一方面,要对不协调的人地关系进行优化调控。

信 息 社 会(后工业社会)--谋求人地协调阶段

21 世纪以来,关于人地关系的研究,又向生态化、低碳化、绿色化、循环化等方向进一步发展,为协调人地关系提供了理论依据和行动方案。

现代通信技术及电子计算机的发明与应用极大地推动了社会的进步与发展。

发展阶段 人地关系思想 人地关系的具体表现

采集-狩猎社会 崇拜自然 被动地适应环境,表现为环境的强大制约作用和人类对环境的微弱改造作用。如:猛犸和披毛犀的灭色,但这种环境问题不具有普遍性

农业社会 改造自然 大规模开发利用土地、水等资源,人与自然的对抗性强,人地关系呈现不协调发展,如:黄土高原从郁郁葱葱的森林变成今天的千沟万壑的地表形态;玛雅文明的消失。

工业社会 征服自然 人类掠夺式开发资源,人地关系全面不协调,人地矛盾迅速激化

信息社会(后工业社会) 谋求人地协调 合理开发利用自然资源,以达到人地关系的协调发展

如何协调人地关系?

1987年,世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中提出可持续发展这一概念。

走可持续发展之路

PART 02

走可持续发展概念与内涵

可持续发展指既能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。

可持续: 长远的发展,不能杀鸡取卵。

发展:坚持发展,而非放弃或减慢发展。

“我们既要绿水青山,也要金山银山,宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿色青山就是金山银山。”--习近平

1.为什么“我们既要绿水青山,也要金山银山”?

2.为什么“宁要绿水青山不要金山银山”?

3.如何理解“绿水青山就是金山银山”?

既要保护生态环境,又要发展经济,追求人地协调发展。

生态环境是根本。

生态优势可以转变为经济优势。

实 现 可 持 续 发 展---原则

01

02

03

公平性原则

是指本代人之间、代际之间的公平,不同国家与地区之间的公平;

持续性原则

是指人类的经济活动和社会发展不能超越资源环境的承载能力;

共同性原则

是指要实现可持续发展这一全球发展的总目标,需要各国积极参与,采取全球共同的决策和行动。

华北平原将生产冬小麦的土地休耕,种植雨热同季的春玉米。

权利

发展

义务

如何实现可持续发展---途径

全球尺度----加强国际合作

国家尺度----制定法律法规,政策、资金支持

地方尺度----加强生态环境的保护和治理力度

企业---发展绿色科技、鼓励清洁生产

公众---调整价值观和生活习惯

转变观念

调整行为

传 统 发 展 观 念

往往只片面追求经济增长,忽视人的全面发展和社会的全面进步

01

简单地把国内生产总值(GDP)的增长作为衡量经济社会发展的

唯一标尺,忽视人文的、资源的、环境的指标

单纯地把自然界看作人类生存和发展的索取对象,忽视自然界首先是人类赖以生存和发展的基础。

02

03

转 变 传 统 发 展 观 念

根本上转变传统发展观念:

即由片面追求 GDP 增长的单一目标模式,向经济发展、社会进步、资源环境持续承载相协调的多目标模式转变。

要以发展理念转变引领发展方式转变,以发展方式转变推动可持续发展。

传统发展模式与可持续发展模式

传统发展模式:往往是以扩大生产规模、增加产品产量和提高消费水平为目的。这使得人类的社会生产多以牺牲资源、环境为代价,形成一种不可持续发展的生产方式和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机。因此,要努力将传统的发展模式转变为可持续发展模式。

可持续的发展模式:强调环境承载能力和土地、水、森林、矿藏等自然资源的可持续利用,改变传统的以“高投入、高消耗、高污染”为特征的发展模式,通过引入市场机制,平衡需求与供给的矛盾,以实现清洁生产和文明消费,减少经济活动所造成的环境压力和资源消耗。

传统经济发展模式

资 源

产 品

污染物排放

目的:扩大生产规模、增加产品产量和提高消费水平

特征:高投入、高耗能、高污染、低产出

结果:形成不可持续的生产方式和消费方式,产生资源和环境的危机

可持续经济发展模式

资 源

产 品

目的:实现清洁生产和文明消费,减少经济活动造成的环境压力和资源枯竭。

特征:低投入、低耗能、低污染、高产出

结果:清洁生产、文明消费及生态、社会、经济的全面发展。

污染物排放

环 境 污 染 的 治 理

加大环境污染综合治理力度,加快构建绿色产业体系,大力发展低碳循环经济,形成能耗低、污染小、科技含量高的产业结构,建设环境友好型社会。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。积极参与全球环境治理,落实减排承诺。

生 态 保 护

加大生态系统保护力度,提升生态系统质量和稳定性。防治荒漠化,制止和扭转土地退化,保护生物多样性。扩大轮作休耕试点,推进退耕还林还草,健全耕地草原森林河流湖泊海洋休养生息制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

公 众 参 与,从 我 做 起

一个可持续发展的社会,有赖于资源的持续供给,环境的自我调节,生产生活与生态环境之间的相互协调,法律的有效约束,经济活动的良好组织,政府的宏观调控,各组织之间的通力合作,以及民众的监督与参与。我们每一个人都有责任和义务,珍惜自然资源,保护生态环境,使我们的子孙后代获得满足自身需求的能力。

垃圾分类

(三)公众参与,从我做起

①构建绿色低碳、安全高效发展的经济体系;

②构建市场导向的绿色技术创新体系;

③构建清洁低碳、安全高效的能源体系;

④倡导简约适度、绿色低碳的生活方式;

⑤推进荒漠化、石漠化、水土流失的综合治理;

⑥严格保护耕地;

⑦推进主体功能区制度建设;

⑧建设好自然保护区和国家公园。

工作重点

课堂小结

【活动】公地悲剧

一群牧民在一块公共草场上放牧。如果每个人都从自己的利益出发,通常都会多养些羊来谋取更高的收入,草场退化的代价则由大家共同承担。如此这般,悲剧就发生了——草场持续退化,直至无法养羊,结局是所有牧民都会破产。据此,完成相关任务。

(1)过度砍伐的森林,污染严重的河流、大气等,都是上述“悲剧”的典型例子。结合所见所闻,试列举若干类似的案例。

(2)假如你是上述材料中的当事人,你又会怎么做呢?

【提示】(1)言之有理即可。

(2)分析草场资源的承载力,控制放牧总量;进行个体放牧量的合理分配;种植和培育人工草场,提高草场承载力;鼓励因地制宜地发展奶制品和羊肉制品的深加工产业,延长产业链,增加收入。

PROTECT THE ENVIRONMENT AGAINST POLLUTION