纲要(上)第17课 国家的出路探索与列强侵略的加剧课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第17课 国家的出路探索与列强侵略的加剧课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-17 08:08:08 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

国家出路的探索和列强侵略的加剧

第17课

课

程

标

准

1、认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;

2、认识社会各阶级为挽救危局所做的努力及存在的局限性。

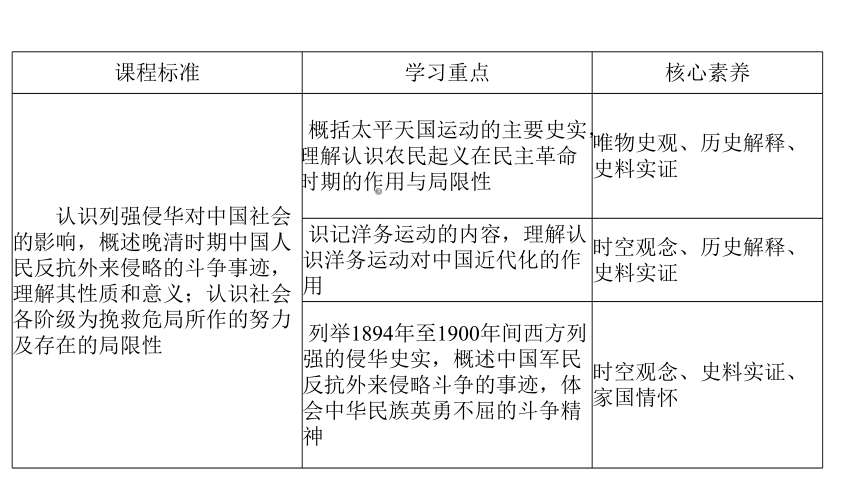

课程标准 学习重点 核心素养

认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性 概括太平天国运动的主要史实,理解认识农民起义在民主革命时期的作用与局限性 唯物史观、历史解释、史料实证

识记洋务运动的内容,理解认识洋务运动对中国近代化的作用 时空观念、历史解释、史料实证

列举1894年至1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神 时空观念、史料实证、家国情怀

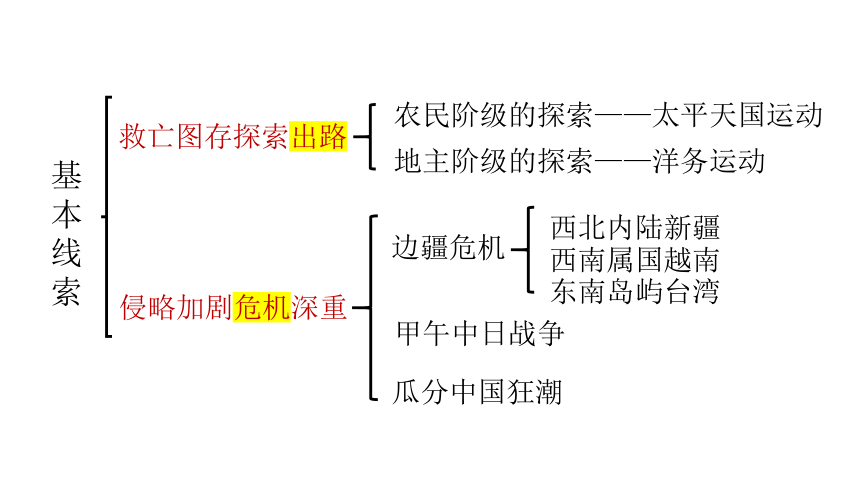

救亡图存探索出路

侵略加剧危机深重

基

本

线

索

农民阶级的探索——太平天国运动

地主阶级的探索——洋务运动

边疆危机

西北内陆新疆

西南属国越南

东南岛屿台湾

甲午中日战争

瓜分中国狂潮

直接原因

主要原因

根本原因

自然灾害使矛盾加剧

洪秀全创立了拜上帝教

外国资本主义的侵略,民族矛盾激化

清政府腐败统治,阶级矛盾激化

组织准备

一、寻求国家出路的探索

(一)农民阶级的天国之梦—太平天国运动(1851—1864年)

1.原因

拜上帝教:是太平天国领袖洪秀全吸收西方基督教义、中国儒家大同思想和农民的平均主义思想而创立的宗教。

(一)农民阶级的天国之梦—太平天国运动(1851—1864年)

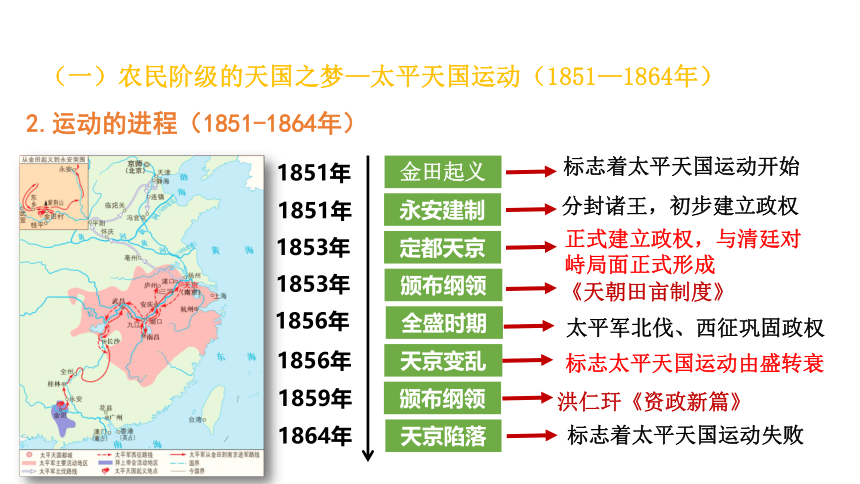

2.运动的进程(1851-1864年)

1851年

1851年

1853年

1853年

1856年

1856年

1859年

1864年

金田起义

永安建制

定都天京

颁布纲领

全盛时期

天京变乱

颁布纲领

天京陷落

标志着太平天国运动开始

分封诸王,初步建立政权

正式建立政权,与清廷对峙局面正式形成

《天朝田亩制度》

太平军北伐、西征巩固政权

标志太平天国运动由盛转衰

洪仁玕《资政新篇》

标志着太平天国运动失败

(一)农民阶级的天国之梦—太平天国运动(1851—1864年)

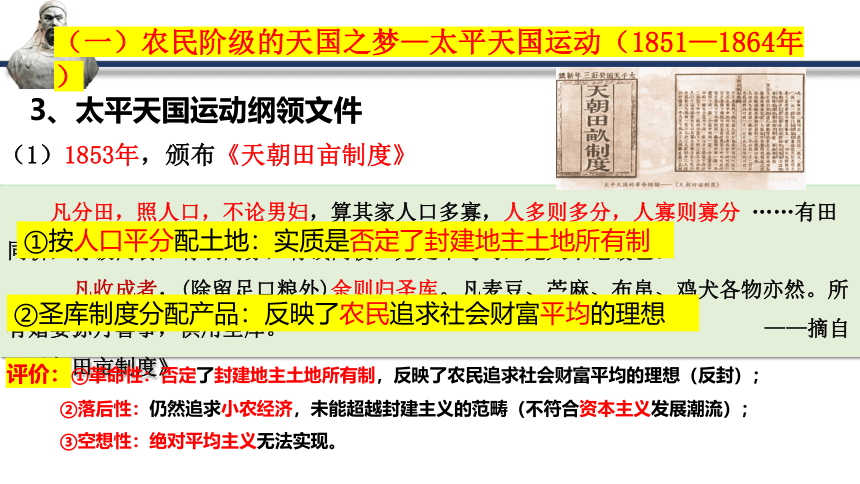

3、太平天国运动纲领文件

(1)1853年,颁布《天朝田亩制度》

凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分 ……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

凡收成者,(除留足口粮外)余则归圣库。凡麦豆、苎麻、布帛、鸡犬各物亦然。所有婚娶弥月喜事,俱用圣库。 ——摘自《天朝田亩制度》

①按人口平分配土地:实质是否定了封建地主土地所有制

②圣库制度分配产品:反映了农民追求社会财富平均的理想

评价:①革命性:否定了封建地主土地所有制,反映了农民追求社会财富平均的理想(反封);

②落后性:仍然追求小农经济,未能超越封建主义的范畴(不符合资本主义发展潮流);

③空想性:绝对平均主义无法实现。

(一)农民阶级的天国之梦—太平天国运动(1851—1864年)

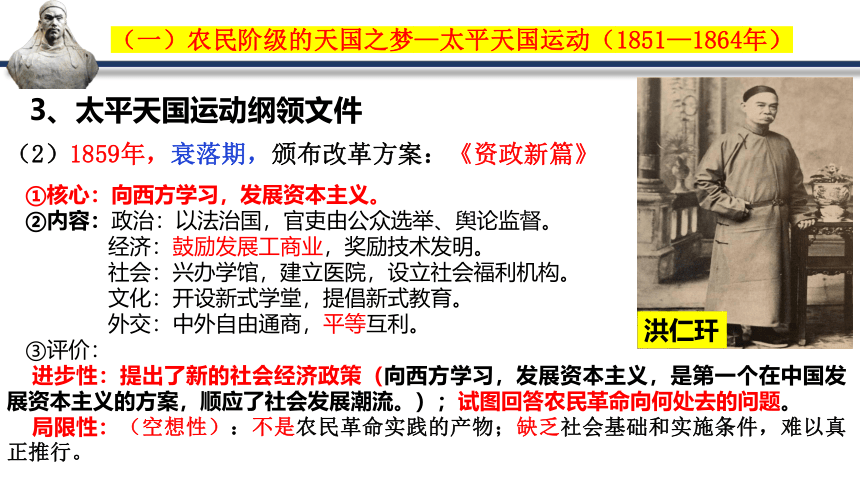

3、太平天国运动纲领文件

(2)1859年,衰落期,颁布改革方案:《资政新篇》

①核心:向西方学习,发展资本主义。

②内容:政治:以法治国,官吏由公众选举、舆论监督。

经济:鼓励发展工商业,奖励技术发明。

社会:兴办学馆,建立医院,设立社会福利机构。

文化:开设新式学堂,提倡新式教育。

外交:中外自由通商,平等互利。

③评价:

进步性:提出了新的社会经济政策(向西方学习,发展资本主义,是第一个在中国发展资本主义的方案,顺应了社会发展潮流。);试图回答农民革命向何处去的问题。

局限性:(空想性):不是农民革命实践的产物;缺乏社会基础和实施条件,难以真正推行。

洪仁玕

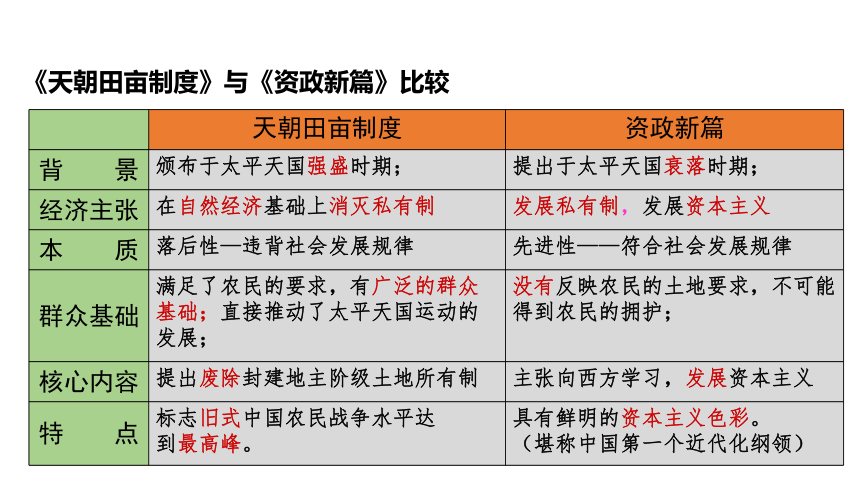

《天朝田亩制度》与《资政新篇》比较

天朝田亩制度 资政新篇

背 景 颁布于太平天国强盛时期; 提出于太平天国衰落时期;

经济主张 在自然经济基础上消灭私有制 发展私有制,发展资本主义

本 质 落后性—违背社会发展规律 先进性——符合社会发展规律

群众基础 满足了农民的要求,有广泛的群众基础;直接推动了太平天国运动的发展; 没有反映农民的土地要求,不可能得到农民的拥护;

核心内容 提出废除封建地主阶级土地所有制 主张向西方学习,发展资本主义

特 点 标志旧式中国农民战争水平达 到最高峰。 具有鲜明的资本主义色彩。

(堪称中国第一个近代化纲领)

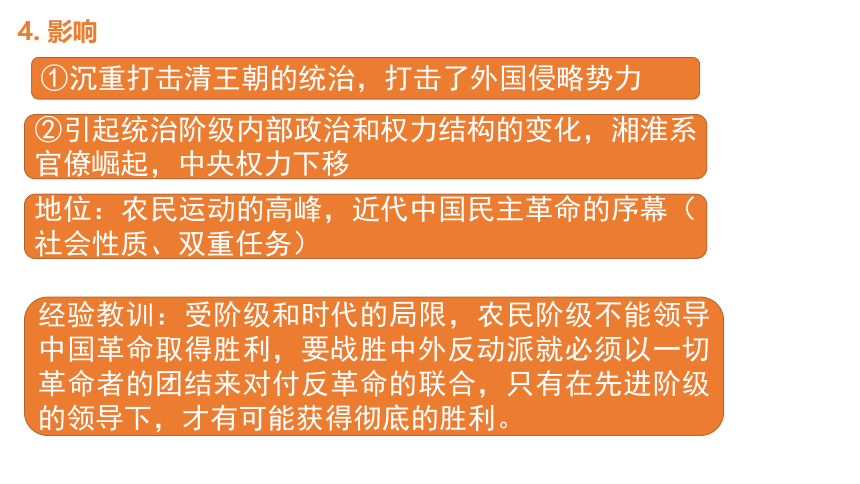

4. 影响

①沉重打击清王朝的统治,打击了外国侵略势力

②引起统治阶级内部政治和权力结构的变化,湘淮系官僚崛起,中央权力下移

地位:农民运动的高峰,近代中国民主革命的序幕(社会性质、双重任务)

经验教训:受阶级和时代的局限,农民阶级不能领导中国革命取得胜利,要战胜中外反动派就必须以一切革命者的团结来对付反革命的联合,只有在先进阶级的领导下,才有可能获得彻底的胜利。

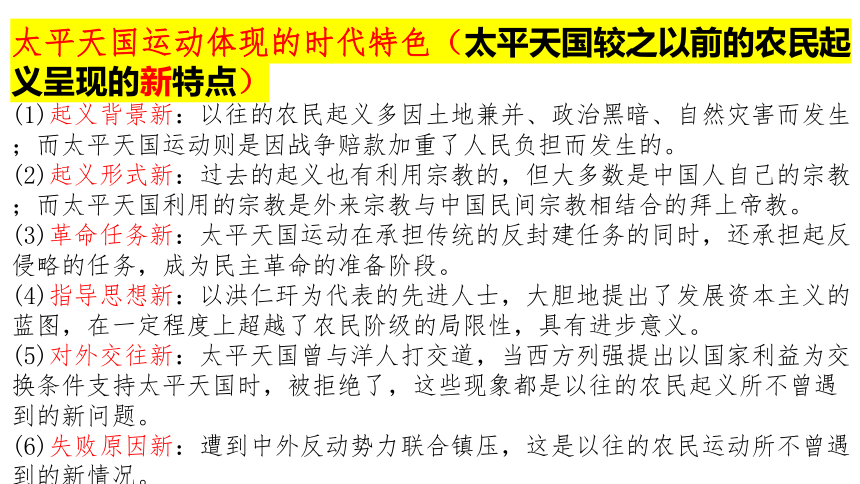

太平天国运动体现的时代特色(太平天国较之以前的农民起义呈现的新特点)

(1)起义背景新:以往的农民起义多因土地兼并、政治黑暗、自然灾害而发生;而太平天国运动则是因战争赔款加重了人民负担而发生的。

(2)起义形式新:过去的起义也有利用宗教的,但大多数是中国人自己的宗教;而太平天国利用的宗教是外来宗教与中国民间宗教相结合的拜上帝教。

(3)革命任务新:太平天国运动在承担传统的反封建任务的同时,还承担起反侵略的任务,成为民主革命的准备阶段。

(4)指导思想新:以洪仁玕为代表的先进人士,大胆地提出了发展资本主义的蓝图,在一定程度上超越了农民阶级的局限性,具有进步意义。

(5)对外交往新:太平天国曾与洋人打交道,当西方列强提出以国家利益为交换条件支持太平天国时,被拒绝了,这些现象都是以往的农民起义所不曾遇到的新问题。

(6)失败原因新:遭到中外反动势力联合镇压,这是以往的农民运动所不曾遇到的新情况。

阅读材料,为什么说太平天国运动“改变了中国历史的走向”?

在近代中国早期历史上,太平天国肯定是一个怎样估价都不算过分的重大事件。……即便最终失败了……但确确实实在一定程度上改变了中国历史的走向。我们不难设想,假如没有这场革命,清廷不会向西方学习,中国必然会在旧有轨道上徐徐而行;假如没有这场革命,汉人士大夫还会继续沉沦,不会有曾国藩、左宗棠、李鸿章,也就不会有后来的政治大变局。

——马勇《中国历史的侧面》

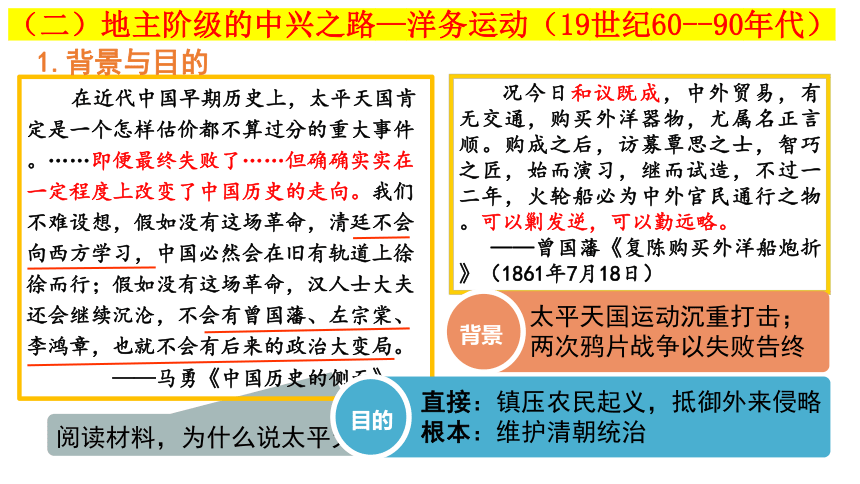

况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物。可以剿发逆,可以勤远略。

——曾国藩《复陈购买外洋船炮折》(1861年7月18日)

背景

太平天国运动沉重打击;

两次鸦片战争以失败告终

直接:镇压农民起义,抵御外来侵略根本:维护清朝统治

目的

(二)地主阶级的中兴之路—洋务运动(19世纪60--90年代)

1.背景与目的

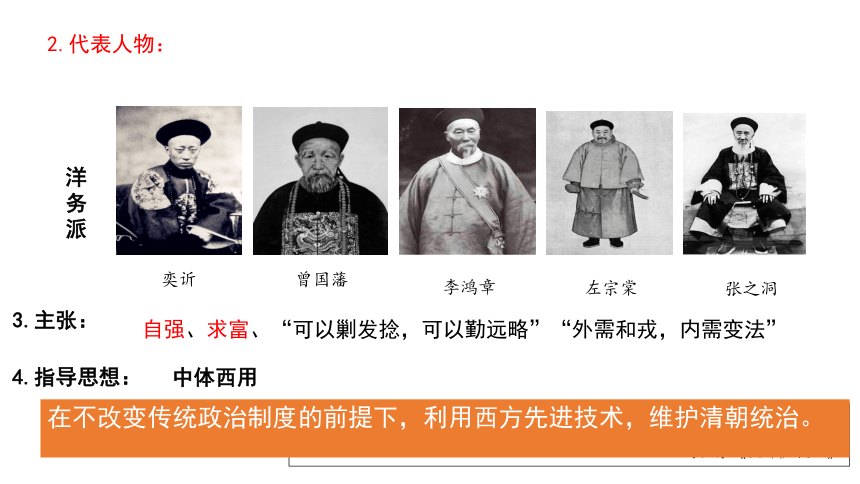

2.代表人物及主张

奕

曾国藩

李鸿章

左宗棠

张之洞

洋务派

3.主张:

自强、求富、“可以剿发捻,可以勤远略”“外需和戎,内需变法”

2.代表人物:

4.指导思想:

以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术 。

——冯桂芬《校邠庐抗议》

中体西用

在不改变传统政治制度的前提下,利用西方先进技术,维护清朝统治。

5.内容

李鸿章 江南制造总局

左宗棠 福州船政局

曾国藩 安庆内军械所

崇厚 天津机械制造局

李鸿章 开平矿务局

李鸿章 上海轮船招商局

张之洞 汉阳铁厂

李鸿章 上海机器织布局

创办近代军事工业(官办企业)自强

创办近代民用工业(官督商办或官商合办)求富

兴办新式教育、培养人才

筹划海防,创办近代海军

京师同文馆;留美幼童;江南制造总局翻译官

北洋、南洋、福建等新式海军

思考:根据表格信息,洋务派为什么要创办民用企业?

总理衙门外景图

6.洋务运动评价(笔记整理):

1、积极:

①引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试(是中国近代化开端)。

②刺激和带动了中国民族资本主义的产生和发展;

③一定程度上抵制了外国资本主义的经济侵略;

④促进了教育的近代化;

⑤开启了中国军队近代化进程;

⑥总理衙门:中国的外交开始向近代化转变。

2、局限:初衷不是改变封建统治,只是引进资本主义国家新的军事和生产技术,是在封建制度的基础上修修补补,失败是必然的。(标志:甲午战争北洋水师全军覆没)

三、边疆危机与甲午中日战争

新疆

塞防VS海防

重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师。

左宗棠

新疆不复,于肢体元气大伤;海疆不防,则腹心大患愈棘。

李鸿章

1.西北危机

(一)边疆危机

二、外患之忧:列强侵略的加剧

2.左宗棠收复新疆

清军战场上的胜利,粉碎了英、俄吞并新疆的阴谋。以清军兵威为后盾,曾纪泽于1881年成功与沙俄议定《伊犁条约》,1882年清政府收回伊犁。1884年新疆设省,使西北边疆度过了危机。

左宗棠收复新疆

背景

时间

战况

战果

①马尾海战:战败,福建水师全军覆没。

1883年底

①1885年6月,李鸿章与法国公使签订中法《越南条约》,承认法国占领越南。

②1885年,清政府在台湾建省,强化管辖。

马尾

1883年8月法国控制越南,矛头直指中国。

②刘铭传抗法:1884年法军进攻台湾,台湾军务大臣刘铭传击退法军。

③镇南关大捷:1885年3月,冯子材率领清军取得大捷,法国内阁倒台。

中法战争形势图

2.西南危机:中法战争(镇南关大捷)

贰

侵略加剧危机深重

二、甲午中日战争(1894-1895)

19世纪末的一张滑稽世界地图

(一)背景

(1)世界形势:列强进入帝国主义阶段,掀起了瓜分世界的狂潮

材料1 日本在“明治维新”以后,大力发展资本主义,国力逐渐强盛。但国内市场狭小,统治集团急需从对外侵略扩张中寻求出路,制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。

材料2 明治大帝遗策是第一期征服台湾,第二期征服朝鲜,第三期征服满蒙,第四期征服支那,第五期征服世界。

——(日)田中义一

日本

朝鲜

满蒙

中国

亚洲乃至全世界

(2)日本:“明治维新”后,资本主义发展,出台“大陆政策”,实行对外扩张(根本原因)

贰

侵略加剧危机深重

二、甲午中日战争(1894-1895)

(一)背景

材料4: 19世纪末,对于日本即将发动的对大清的战争列强各打着自己的算盘:美国希望日本成为其侵略中国和朝鲜的助手;英国企图利用日本牵制俄国在远东发展势力;德法想乘机在中国夺取新的侵略权益;俄国采取不干涉政策。

材料3:洋务运动“中体西用”为纲领,清政府并未像日本那样变革国家制度;清朝政治十分腐败,统治集团内部矛盾尖锐,官场中各派系明争暗斗、尔虞我诈;军队外强中干,纪律松弛。人民生活困苦,社会矛盾激烈……

材料5:甲午战争为朝鲜而战,就是因为朝鲜离北京太近,这就是地缘政治,朝鲜在中国手里面,就是中国国防的外围。

(3)中国:政治腐败,军备废弛

(4)欧美列强:默许或支持日本侵略(有利的国际环境)

(5)导火线:1894年朝鲜东学党起义(直接原因)

贰

侵略加剧危机深重

二、甲午中日战争(1894-1895)

(二)过程

1894.8丰岛海战

1894.9平壤战役

1894.9黄海海战

1894.10辽东战役

1895.2威海卫战役

邓世昌、林永升牺牲李鸿章“避战保船”,日本控制黄海制海权

旅顺大屠杀

北洋舰队全军覆没

(标志洋务运动失败)

日本袭击清军运兵船

清军大败

(3)结果:

条款 影响

让步 承认朝鲜独立 国际地位降低

割地 割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本 刺激了列强瓜分中国的野心,民族危机进一步加深

赔款 赔款2亿两白银 激化阶级矛盾,使列强进一步控制中国的经济命脉

开埠 增开沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸 列强侵略势力深入到中国内地

设厂 日本可以在中国通商口岸设厂制造 由商品输出转向资本输出

清政府战败,被迫签订《马关条约》

《马关条约》的影响

标志洋务运动的破产中华民族陷入极其深重的危机,中国半殖民地化程度大大加深

掀起了列强瓜分中国的狂潮

为挽救统治危机,清王朝开始进行军事改革

客观上促成了中华民族民族意识的觉醒,中国的知识界和各阶层民众展开了救亡图存的斗争

对日本:增强了综合国力,刺激了进一步对外侵略扩张的野心。

(4)、战争余波:台湾人民反割台斗争

(1)背景:甲午惨败,《马关条约》割让台湾;

(2)概况:1895年5月至10月;驻台清军:刘永福“黑旗军”;台湾义军:姜绍祖、徐骧;

(3)斗争意义:

①重挫了日本占领军;

②表明了台湾人民不屈服于日本的坚强意志。

(三)瓜分中国的狂潮:

1.三国干涉还辽

企图独霸中国东北

履行对俄结盟义务

法国

德国

日 本

策划

干涉

俄国

支持

干涉

意欲在远东扩大侵略势力

缓和与俄在欧洲的矛盾

支持

干涉

清政府

还

辽

赎辽费

3000万

两白银

漫画《三国干涉还辽》

实质:帝国主义之间既相互勾结、又相互斗争

为了在三年内交付2.3亿两白银,清政府分三次向俄法、英德银行团以高额利息借款3亿两白银。

2.政治上:抢占租借地,划分势力范围

19世纪末帝国主义列强在华划分势力范围示意图

租借地:是列强先用武力占领,然后通过不平等条约,用定期租借的方式,将他国领土的一部分借去使用,借去的地区称做租借地。租借期限长短不一,最长不得超过100年。期满归还。

势力范围:是指列强凭借军事、政治、经济力量,控制殖民地或半殖民地国家的全部或部分领土,宣称它享有独占的权利,不许其它国家染指。

①争做中国的债主;

②抢夺修筑铁路;

③开采矿山;

④建立工厂。

抢夺修筑铁路

开矿设厂

3.经济上:资本输出,掠夺铁路和工矿利权。

贷款

修路

开矿

办厂

开设

银行

本课小结

国家出路的探索与列强侵略的加剧

国家出路的探索

农民阶级——太平天国运动

地主阶级——洋务运动

列强侵略的加剧

边疆危机:西北、西南、东南

甲午中日战争:《马关条约》

瓜分狂潮:划分在华势力范围

习题小测

1. 1853年,英国在华全权代表文翰给太平天国递交了一封信函,解释了英国的中立立场,并要求太平军承认英国的条约权利。太平天国的答复宣称天王对“番邦”人民远道而来颇为嘉许,恩准他们经商或到天京效命勤王。这说明太平天国( )

A.坚定维护民族权益 B.深受天朝上国观念影响

C.认同英国中立立场 D.给予外国政治经济特权

【解析】据材料“番邦”人民、“恩准”等词可以看出,太平天国受到天朝上国观念的影响,故选B项;材料中太平天国的答复是“颇为嘉许”“恩准经商”等,可见太平天国并没有认识到英国的侵略性质,没有维护民族权益的主观目的,排除A项;材料中太平天国没有对英国的中立态度表态,排除C项;材料中太平天国“恩准他们经商或者效命勤王”,等于否认了外国的特权,排除D项。

B

习题小测

2. 19世纪70年代前期,清廷内部掀起了海防塞防之争。海防派主张大力发展海军,加强海岸防御;塞防派则主张加强内陆边疆防卫。最终清廷于1875年派左宗棠督办新疆军务,虽未放弃办海军的计划,但仍把战略重心放在了塞防。清廷侧重塞防主要是因为( )

A.财政紧张保障不足 B.海军建设已经完成

C.陆疆面临现实威胁 D.政治腐败观念落后

【解析】根据所学晚清时期的政治和经济相关内容可知,材料中的“海防塞防之争”缘于1865年俄国支持阿古柏率军进入新疆,趁乱占据了整个回疆,后经过海防派和塞防派的激烈争论,清廷意识到塞防的重要性,故选C项;海防塞防之争是清廷面临来自于海上威胁和陆疆侵略之后进行的争论,侧重塞防是经过比较争论之后的选择,财政紧张只是侧重塞防的原因之一,但不是主要原因,排除A项;晚清海军以北洋水师为主,该舰队的完成是在19世纪80年代,排除B项;晚清政治腐败在于落后的封建制度以及传统的华夷观,政治制度和思想均落后于世界潮流,与题目主旨不符,排除D项。

C

谢

谢

聆

听

thank you

国家出路的探索和列强侵略的加剧

第17课

课

程

标

准

1、认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;

2、认识社会各阶级为挽救危局所做的努力及存在的局限性。

课程标准 学习重点 核心素养

认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性 概括太平天国运动的主要史实,理解认识农民起义在民主革命时期的作用与局限性 唯物史观、历史解释、史料实证

识记洋务运动的内容,理解认识洋务运动对中国近代化的作用 时空观念、历史解释、史料实证

列举1894年至1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神 时空观念、史料实证、家国情怀

救亡图存探索出路

侵略加剧危机深重

基

本

线

索

农民阶级的探索——太平天国运动

地主阶级的探索——洋务运动

边疆危机

西北内陆新疆

西南属国越南

东南岛屿台湾

甲午中日战争

瓜分中国狂潮

直接原因

主要原因

根本原因

自然灾害使矛盾加剧

洪秀全创立了拜上帝教

外国资本主义的侵略,民族矛盾激化

清政府腐败统治,阶级矛盾激化

组织准备

一、寻求国家出路的探索

(一)农民阶级的天国之梦—太平天国运动(1851—1864年)

1.原因

拜上帝教:是太平天国领袖洪秀全吸收西方基督教义、中国儒家大同思想和农民的平均主义思想而创立的宗教。

(一)农民阶级的天国之梦—太平天国运动(1851—1864年)

2.运动的进程(1851-1864年)

1851年

1851年

1853年

1853年

1856年

1856年

1859年

1864年

金田起义

永安建制

定都天京

颁布纲领

全盛时期

天京变乱

颁布纲领

天京陷落

标志着太平天国运动开始

分封诸王,初步建立政权

正式建立政权,与清廷对峙局面正式形成

《天朝田亩制度》

太平军北伐、西征巩固政权

标志太平天国运动由盛转衰

洪仁玕《资政新篇》

标志着太平天国运动失败

(一)农民阶级的天国之梦—太平天国运动(1851—1864年)

3、太平天国运动纲领文件

(1)1853年,颁布《天朝田亩制度》

凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分 ……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

凡收成者,(除留足口粮外)余则归圣库。凡麦豆、苎麻、布帛、鸡犬各物亦然。所有婚娶弥月喜事,俱用圣库。 ——摘自《天朝田亩制度》

①按人口平分配土地:实质是否定了封建地主土地所有制

②圣库制度分配产品:反映了农民追求社会财富平均的理想

评价:①革命性:否定了封建地主土地所有制,反映了农民追求社会财富平均的理想(反封);

②落后性:仍然追求小农经济,未能超越封建主义的范畴(不符合资本主义发展潮流);

③空想性:绝对平均主义无法实现。

(一)农民阶级的天国之梦—太平天国运动(1851—1864年)

3、太平天国运动纲领文件

(2)1859年,衰落期,颁布改革方案:《资政新篇》

①核心:向西方学习,发展资本主义。

②内容:政治:以法治国,官吏由公众选举、舆论监督。

经济:鼓励发展工商业,奖励技术发明。

社会:兴办学馆,建立医院,设立社会福利机构。

文化:开设新式学堂,提倡新式教育。

外交:中外自由通商,平等互利。

③评价:

进步性:提出了新的社会经济政策(向西方学习,发展资本主义,是第一个在中国发展资本主义的方案,顺应了社会发展潮流。);试图回答农民革命向何处去的问题。

局限性:(空想性):不是农民革命实践的产物;缺乏社会基础和实施条件,难以真正推行。

洪仁玕

《天朝田亩制度》与《资政新篇》比较

天朝田亩制度 资政新篇

背 景 颁布于太平天国强盛时期; 提出于太平天国衰落时期;

经济主张 在自然经济基础上消灭私有制 发展私有制,发展资本主义

本 质 落后性—违背社会发展规律 先进性——符合社会发展规律

群众基础 满足了农民的要求,有广泛的群众基础;直接推动了太平天国运动的发展; 没有反映农民的土地要求,不可能得到农民的拥护;

核心内容 提出废除封建地主阶级土地所有制 主张向西方学习,发展资本主义

特 点 标志旧式中国农民战争水平达 到最高峰。 具有鲜明的资本主义色彩。

(堪称中国第一个近代化纲领)

4. 影响

①沉重打击清王朝的统治,打击了外国侵略势力

②引起统治阶级内部政治和权力结构的变化,湘淮系官僚崛起,中央权力下移

地位:农民运动的高峰,近代中国民主革命的序幕(社会性质、双重任务)

经验教训:受阶级和时代的局限,农民阶级不能领导中国革命取得胜利,要战胜中外反动派就必须以一切革命者的团结来对付反革命的联合,只有在先进阶级的领导下,才有可能获得彻底的胜利。

太平天国运动体现的时代特色(太平天国较之以前的农民起义呈现的新特点)

(1)起义背景新:以往的农民起义多因土地兼并、政治黑暗、自然灾害而发生;而太平天国运动则是因战争赔款加重了人民负担而发生的。

(2)起义形式新:过去的起义也有利用宗教的,但大多数是中国人自己的宗教;而太平天国利用的宗教是外来宗教与中国民间宗教相结合的拜上帝教。

(3)革命任务新:太平天国运动在承担传统的反封建任务的同时,还承担起反侵略的任务,成为民主革命的准备阶段。

(4)指导思想新:以洪仁玕为代表的先进人士,大胆地提出了发展资本主义的蓝图,在一定程度上超越了农民阶级的局限性,具有进步意义。

(5)对外交往新:太平天国曾与洋人打交道,当西方列强提出以国家利益为交换条件支持太平天国时,被拒绝了,这些现象都是以往的农民起义所不曾遇到的新问题。

(6)失败原因新:遭到中外反动势力联合镇压,这是以往的农民运动所不曾遇到的新情况。

阅读材料,为什么说太平天国运动“改变了中国历史的走向”?

在近代中国早期历史上,太平天国肯定是一个怎样估价都不算过分的重大事件。……即便最终失败了……但确确实实在一定程度上改变了中国历史的走向。我们不难设想,假如没有这场革命,清廷不会向西方学习,中国必然会在旧有轨道上徐徐而行;假如没有这场革命,汉人士大夫还会继续沉沦,不会有曾国藩、左宗棠、李鸿章,也就不会有后来的政治大变局。

——马勇《中国历史的侧面》

况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物。可以剿发逆,可以勤远略。

——曾国藩《复陈购买外洋船炮折》(1861年7月18日)

背景

太平天国运动沉重打击;

两次鸦片战争以失败告终

直接:镇压农民起义,抵御外来侵略根本:维护清朝统治

目的

(二)地主阶级的中兴之路—洋务运动(19世纪60--90年代)

1.背景与目的

2.代表人物及主张

奕

曾国藩

李鸿章

左宗棠

张之洞

洋务派

3.主张:

自强、求富、“可以剿发捻,可以勤远略”“外需和戎,内需变法”

2.代表人物:

4.指导思想:

以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术 。

——冯桂芬《校邠庐抗议》

中体西用

在不改变传统政治制度的前提下,利用西方先进技术,维护清朝统治。

5.内容

李鸿章 江南制造总局

左宗棠 福州船政局

曾国藩 安庆内军械所

崇厚 天津机械制造局

李鸿章 开平矿务局

李鸿章 上海轮船招商局

张之洞 汉阳铁厂

李鸿章 上海机器织布局

创办近代军事工业(官办企业)自强

创办近代民用工业(官督商办或官商合办)求富

兴办新式教育、培养人才

筹划海防,创办近代海军

京师同文馆;留美幼童;江南制造总局翻译官

北洋、南洋、福建等新式海军

思考:根据表格信息,洋务派为什么要创办民用企业?

总理衙门外景图

6.洋务运动评价(笔记整理):

1、积极:

①引进了资本主义国家的机器生产技术,是中国早期现代化的尝试(是中国近代化开端)。

②刺激和带动了中国民族资本主义的产生和发展;

③一定程度上抵制了外国资本主义的经济侵略;

④促进了教育的近代化;

⑤开启了中国军队近代化进程;

⑥总理衙门:中国的外交开始向近代化转变。

2、局限:初衷不是改变封建统治,只是引进资本主义国家新的军事和生产技术,是在封建制度的基础上修修补补,失败是必然的。(标志:甲午战争北洋水师全军覆没)

三、边疆危机与甲午中日战争

新疆

塞防VS海防

重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师。

左宗棠

新疆不复,于肢体元气大伤;海疆不防,则腹心大患愈棘。

李鸿章

1.西北危机

(一)边疆危机

二、外患之忧:列强侵略的加剧

2.左宗棠收复新疆

清军战场上的胜利,粉碎了英、俄吞并新疆的阴谋。以清军兵威为后盾,曾纪泽于1881年成功与沙俄议定《伊犁条约》,1882年清政府收回伊犁。1884年新疆设省,使西北边疆度过了危机。

左宗棠收复新疆

背景

时间

战况

战果

①马尾海战:战败,福建水师全军覆没。

1883年底

①1885年6月,李鸿章与法国公使签订中法《越南条约》,承认法国占领越南。

②1885年,清政府在台湾建省,强化管辖。

马尾

1883年8月法国控制越南,矛头直指中国。

②刘铭传抗法:1884年法军进攻台湾,台湾军务大臣刘铭传击退法军。

③镇南关大捷:1885年3月,冯子材率领清军取得大捷,法国内阁倒台。

中法战争形势图

2.西南危机:中法战争(镇南关大捷)

贰

侵略加剧危机深重

二、甲午中日战争(1894-1895)

19世纪末的一张滑稽世界地图

(一)背景

(1)世界形势:列强进入帝国主义阶段,掀起了瓜分世界的狂潮

材料1 日本在“明治维新”以后,大力发展资本主义,国力逐渐强盛。但国内市场狭小,统治集团急需从对外侵略扩张中寻求出路,制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。

材料2 明治大帝遗策是第一期征服台湾,第二期征服朝鲜,第三期征服满蒙,第四期征服支那,第五期征服世界。

——(日)田中义一

日本

朝鲜

满蒙

中国

亚洲乃至全世界

(2)日本:“明治维新”后,资本主义发展,出台“大陆政策”,实行对外扩张(根本原因)

贰

侵略加剧危机深重

二、甲午中日战争(1894-1895)

(一)背景

材料4: 19世纪末,对于日本即将发动的对大清的战争列强各打着自己的算盘:美国希望日本成为其侵略中国和朝鲜的助手;英国企图利用日本牵制俄国在远东发展势力;德法想乘机在中国夺取新的侵略权益;俄国采取不干涉政策。

材料3:洋务运动“中体西用”为纲领,清政府并未像日本那样变革国家制度;清朝政治十分腐败,统治集团内部矛盾尖锐,官场中各派系明争暗斗、尔虞我诈;军队外强中干,纪律松弛。人民生活困苦,社会矛盾激烈……

材料5:甲午战争为朝鲜而战,就是因为朝鲜离北京太近,这就是地缘政治,朝鲜在中国手里面,就是中国国防的外围。

(3)中国:政治腐败,军备废弛

(4)欧美列强:默许或支持日本侵略(有利的国际环境)

(5)导火线:1894年朝鲜东学党起义(直接原因)

贰

侵略加剧危机深重

二、甲午中日战争(1894-1895)

(二)过程

1894.8丰岛海战

1894.9平壤战役

1894.9黄海海战

1894.10辽东战役

1895.2威海卫战役

邓世昌、林永升牺牲李鸿章“避战保船”,日本控制黄海制海权

旅顺大屠杀

北洋舰队全军覆没

(标志洋务运动失败)

日本袭击清军运兵船

清军大败

(3)结果:

条款 影响

让步 承认朝鲜独立 国际地位降低

割地 割让辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本 刺激了列强瓜分中国的野心,民族危机进一步加深

赔款 赔款2亿两白银 激化阶级矛盾,使列强进一步控制中国的经济命脉

开埠 增开沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸 列强侵略势力深入到中国内地

设厂 日本可以在中国通商口岸设厂制造 由商品输出转向资本输出

清政府战败,被迫签订《马关条约》

《马关条约》的影响

标志洋务运动的破产中华民族陷入极其深重的危机,中国半殖民地化程度大大加深

掀起了列强瓜分中国的狂潮

为挽救统治危机,清王朝开始进行军事改革

客观上促成了中华民族民族意识的觉醒,中国的知识界和各阶层民众展开了救亡图存的斗争

对日本:增强了综合国力,刺激了进一步对外侵略扩张的野心。

(4)、战争余波:台湾人民反割台斗争

(1)背景:甲午惨败,《马关条约》割让台湾;

(2)概况:1895年5月至10月;驻台清军:刘永福“黑旗军”;台湾义军:姜绍祖、徐骧;

(3)斗争意义:

①重挫了日本占领军;

②表明了台湾人民不屈服于日本的坚强意志。

(三)瓜分中国的狂潮:

1.三国干涉还辽

企图独霸中国东北

履行对俄结盟义务

法国

德国

日 本

策划

干涉

俄国

支持

干涉

意欲在远东扩大侵略势力

缓和与俄在欧洲的矛盾

支持

干涉

清政府

还

辽

赎辽费

3000万

两白银

漫画《三国干涉还辽》

实质:帝国主义之间既相互勾结、又相互斗争

为了在三年内交付2.3亿两白银,清政府分三次向俄法、英德银行团以高额利息借款3亿两白银。

2.政治上:抢占租借地,划分势力范围

19世纪末帝国主义列强在华划分势力范围示意图

租借地:是列强先用武力占领,然后通过不平等条约,用定期租借的方式,将他国领土的一部分借去使用,借去的地区称做租借地。租借期限长短不一,最长不得超过100年。期满归还。

势力范围:是指列强凭借军事、政治、经济力量,控制殖民地或半殖民地国家的全部或部分领土,宣称它享有独占的权利,不许其它国家染指。

①争做中国的债主;

②抢夺修筑铁路;

③开采矿山;

④建立工厂。

抢夺修筑铁路

开矿设厂

3.经济上:资本输出,掠夺铁路和工矿利权。

贷款

修路

开矿

办厂

开设

银行

本课小结

国家出路的探索与列强侵略的加剧

国家出路的探索

农民阶级——太平天国运动

地主阶级——洋务运动

列强侵略的加剧

边疆危机:西北、西南、东南

甲午中日战争:《马关条约》

瓜分狂潮:划分在华势力范围

习题小测

1. 1853年,英国在华全权代表文翰给太平天国递交了一封信函,解释了英国的中立立场,并要求太平军承认英国的条约权利。太平天国的答复宣称天王对“番邦”人民远道而来颇为嘉许,恩准他们经商或到天京效命勤王。这说明太平天国( )

A.坚定维护民族权益 B.深受天朝上国观念影响

C.认同英国中立立场 D.给予外国政治经济特权

【解析】据材料“番邦”人民、“恩准”等词可以看出,太平天国受到天朝上国观念的影响,故选B项;材料中太平天国的答复是“颇为嘉许”“恩准经商”等,可见太平天国并没有认识到英国的侵略性质,没有维护民族权益的主观目的,排除A项;材料中太平天国没有对英国的中立态度表态,排除C项;材料中太平天国“恩准他们经商或者效命勤王”,等于否认了外国的特权,排除D项。

B

习题小测

2. 19世纪70年代前期,清廷内部掀起了海防塞防之争。海防派主张大力发展海军,加强海岸防御;塞防派则主张加强内陆边疆防卫。最终清廷于1875年派左宗棠督办新疆军务,虽未放弃办海军的计划,但仍把战略重心放在了塞防。清廷侧重塞防主要是因为( )

A.财政紧张保障不足 B.海军建设已经完成

C.陆疆面临现实威胁 D.政治腐败观念落后

【解析】根据所学晚清时期的政治和经济相关内容可知,材料中的“海防塞防之争”缘于1865年俄国支持阿古柏率军进入新疆,趁乱占据了整个回疆,后经过海防派和塞防派的激烈争论,清廷意识到塞防的重要性,故选C项;海防塞防之争是清廷面临来自于海上威胁和陆疆侵略之后进行的争论,侧重塞防是经过比较争论之后的选择,财政紧张只是侧重塞防的原因之一,但不是主要原因,排除A项;晚清海军以北洋水师为主,该舰队的完成是在19世纪80年代,排除B项;晚清政治腐败在于落后的封建制度以及传统的华夷观,政治制度和思想均落后于世界潮流,与题目主旨不符,排除D项。

C

谢

谢

聆

听

thank you

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进