第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 单元达标测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 单元达标测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-16 22:36:26 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

七年级上册历史第四单元达标测试卷

(时间:45分钟 分数:70分)

题号 一 二 总分

得分

一、选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

1.图中的诗句是对东汉末年,军阀割据,连年混战,民不聊生局面的描写,当时主要军阀有( )

①袁绍 ②曹操 ③孙权 ④刘备

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

2.曹操是中国历史上颇受争议的一代枭雄。下列史实与他无关的是( )

A.假借汉献帝名义号令天下 B.在官渡之战中打败袁绍

C.在赤壁之战中溃败北撤 D.统一北方,建立魏国

3.李白诗曰:“魏吴争斗决雌雄,赤壁楼船一归空。烈火初张照云海,周郎曾此破曹公。”此诗评价的战役( )

A.消灭了秦军的主力 B.使我国北方陷入分裂和混乱状态

C.为曹操统一北方奠定了基础 D.为三国鼎立局面的形成奠定了基础

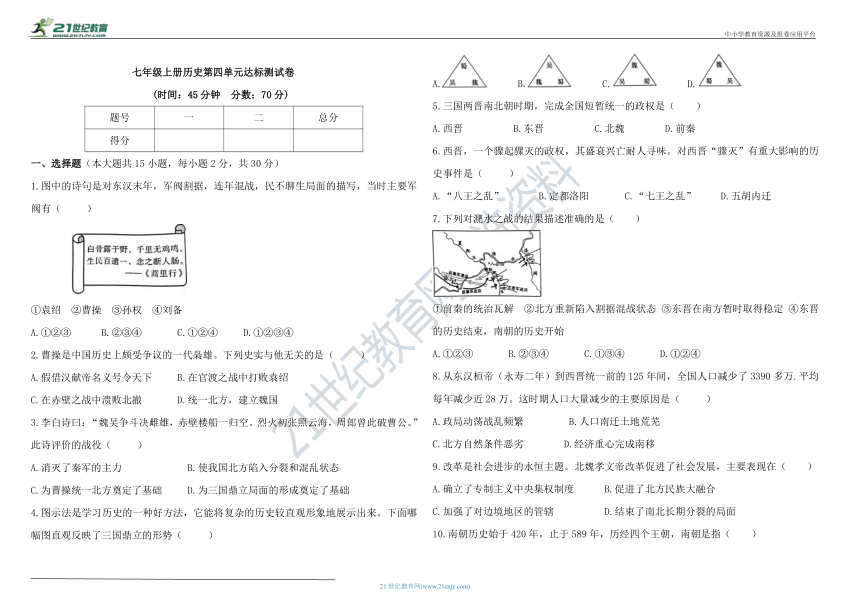

4.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观形象地展示出来。下面哪幅图直观反映了三国鼎立的形势( )

A. B. C. D.

5.三国两晋南北朝时期,完成全国短暂统一的政权是( )

A.西晋 B.东晋 C.北魏 D.前秦

6.西晋,一个骤起骤灭的政权,其盛衰兴亡耐人寻味。对西晋“骤灭”有重大影响的历史事件是( )

A.“八王之乱” B.定都洛阳 C.“七王之乱” D.五胡内迁

7.下列对淝水之战的结果描述准确的是( )

①前秦的统治瓦解 ②北方重新陷入割据混战状态 ③东晋在南方暂时取得稳定 ④东晋的历史结束,南朝的历史开始

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

8.从东汉桓帝(永寿二年)到西晋统一前的125年间,全国人口减少了3390多万.平均每年减少近28万。这时期人口大量减少的主要原因是( )

A.政局动荡战乱频繁 B.人口南迁土地荒芜

C.北方自然条件恶劣 D.经济重心完成南移

9.改革是社会进步的永恒主题。北魏孝文帝改革促进了社会发展,主要表现在( )

A.确立了专制主义中央集权制度 B.促进了北方民族大融合

C.加强了对边境地区的管辖 D.结束了南北长期分裂的局面

10.南朝历史始于420年,止于589年,历经四个王朝,南朝是指( )

A.我国历史上四个大一统的朝代 B.我国南方先后相继的四个朝代

C.我国南、北方并存的四个朝代 D.我国南方地区并存的四个朝代

11.如图(魏晋时期民族流动示意图)中历史现象导致的直接后果是( )

A.江南经济发展 B.北方文化繁荣

C.专制统治加强 D.国家统一完成

12.龙门石窟中的宾阳洞窟建于北魏迁都洛阳后,洞中主佛服饰已具有明显的汉族服饰的特点。影响这一特点形成的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.孝文帝改革

C.文成公主入藏 D.郑和下西洋

13.关于南北朝时期出现“胡人汉服”现象的解释,下列说法正确的是( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上相互影响②说明民族融合成为一种趋势③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用④北方少数民族有穿异族服装的喜好

A.①② B.①④ C.①②③ D.①②④

14.“天气新晴,是夜必霜。有闰之岁,节气近后,宜晚田。”“桃花落在尘土里,打麦打在泥浆里:桃花落在泥浆里,打麦打在尘土里。”“耕锄不以水旱息功,必获丰年之收。”这些谚语可能出自( )

A.《缀术》 B.《水经注》 C.《九章算术》 D.《齐民要术》

15.该旅游地位于山西大同,导游介绍其第20窟的露天大佛(如图),高13.7米,佛像造型雄伟,面部丰满而柔和,两肩宽厚。该旅游景点是( )

A.龙门石窟 B.西安兵马俑 C.云冈石窟 D.乐山大佛

二、非选择题(本大题共4小题,第16题9分,第17题11分,第18题11分,第19题9分,共40分)

16.阅读下列材料,回答问题。(9分)

材料一:白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。

——曹操《蒿里行》

材料二:“自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡。然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也,今操已拥百万之众,扶天子而令诸候,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。”

——《三国志·诸葛亮传》

(1)材料一中的“白骨露于野,千里无鸡鸣”,与材料二中的“豪杰并起,跨州连郡者不可胜数”是否是同一时期的社会现象?假如是,那么是什么社会现象?(2分)

(2)材料二中“然操遂能克绍”指的是什么历史事件?这次事件发生在何时?有什么影响?(3分)

(3)材料二中的“挟天子而令诸侯”中的“天子”是谁?曹操在“挟天子而令诸侯”之后取得哪方面的优势?(2分)

(4)从材料二看,诸葛亮向刘备提出了什么建议?这一建议在哪次战役中得以实施?(2分)

17.阅读下列材料,并结合所学知识回答问题。(11分)

材料一:东汉末年至魏晋之际,北方兵连祸结,战乱频仍。这使人口密度最大的黄河中下游地区社会经济遭到严重破坏,关中、中原两大经济区的人口急剧减少,战乱以及由此造成的饥饿、瘟疫等,使北方士民纷纷背井离乡,举家南迁。周秦以来我国历史上第一次人口由北而南大量迁移从此开始。

材料二:东晋南朝时,兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广。水稻产量提高,除了主要种植水稻外,还普遍实行麦稻兼种……江南的经济迅速发展起来。

(1)材料一反映的是什么事件?主要原因是什么?(2分)

(2)材料一反映的事件与材料二中出现的现象是什么关系?(3分)

(3)结合材料二回答江南地区经济得到进一步发展的表现。(3分)

(4)人口的迁徒进一步促进了民族交融,民族界限逐步缩小,请谈谈民族交融对中华民族的发展有什么重要意义。(3分)

18.三国两晋南北朝时期,王朝更替,种族迁徙,既频繁,又复杂。但江南得到开发,北方民族交融,促进了文化的发展。请结合所学知识,回答下列问题。(11分)

材料一:三国两晋南北朝时期政权更迭示意图

(1)图示中①和②处分别是什么政权(或王朝)?它们的都城都位于今天的哪座城市?(3分)

材料二:三国两晋南北朝时期人口迁徙示意图

(2)依据上图,指出三国两晋南北朝时期人口迁徒的两种情形。想一想,人口迁徙的积极影响有哪些?(3分)

材料三:知识结构图

(3)鲜卑族为了改变落后状况,统治者采取了哪些重要改革措施?(3分)

(4)通过对以上问题的探究,请你说说这一时期的社会特征。(2分)

19.七年级(2)班晓红同学学完七年级上册历史后,为自己民族悠久灿烂的文化而感到自豪,但三国两晋南北朝时期战乱频繁,社会发展缓慢,因此有人推断出三国两晋南北朝在文化上是不值得一提的。所以晓红决定围绕三国两晋南北朝的文化是否进一步发展了中华文明进行了一次探究性学习活动。请你也来参加。(9分)

【搜集资料】

(1)请你为晓红同学出谋划策,为她提供几种搜集资料的方法。(2分)

【资料分析】

《齐民要术·种谷》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”

(2)上述材料出自谁之口?在高科技发展的今天,阅读这部著作还有什么现实意义?(2分)

【整理资料】

(3)下面是晓红同学整理出的部分材料,里面有四处与史实不符,请你帮她指出并改正。(2分)

三国两晋南北朝时期书法家王羲之的行书代表作是《女史箴图》,他被后人尊称为“书圣”。绘画艺术成就最高的是祖冲之,他以人物画最为突出,主张画人物要“以形写神”,石窟艺术综合了雕塑和绘画的特点,体现了该时期最高的艺术成就。石窟艺术是随着道教的传播而发展起来的。石窟艺术最著名的有山西大同的云冈石窟和河南洛阳的敦煌莫高窟等。

【得出结论】

(4)经过探究性学习活动,晓红得出了自己的结论。请你依照上述材料写出结论。(3分)

参考答案

一、1-5 DDDDA 6-10 AAABB 11-15 ABCDC

二、16.(1)答:是。东汉末年,封建军阀割据混战的社会现象。

(2)答:官渡之战。200年。为曹操统一北方奠定了基础。

(3)答:汉献帝。政治方面。

(4)答:建议刘备与孙权联合,共同抵抗曹操。赤壁之战。

17.(1)答:北人南迁。北方战乱频繁。

(2)答:因果关系。因为北人南迁,给南方常去了大量劳动力、先进的生产工具和生产技术,使江南经济迅速发展起来。

(3)答:南方停建许多水利工程;耕地面积增加;粮食产量提高;农业生产技术改进。

(4)答:为中华民族的发展注入了新的活力;进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;为隋唐时期统一多民族国家的繁荣与发展奠定了基础等。

18.答:①吴 ②东晋;南京。

(2)答:西、北边疆少数民族内迁和中原汉族南迁。积极影响:促进民族融合;促进经济、文化的交流与发展等。

(3)答:移风易俗,迁都洛阳,推行汉化措施。

(4)答:政权分立、民族交融。

19.(1)答:查阅图书资料;向老师、家长请教;上网查找;实地考察等。

(2)答:贾思勰;农业生产要遵循自然规律,农作物种植必须因地制宜。

(3)答:错误一:“女史箴图”改成“兰亭集序”;错误二:“祖冲之”改成“顾恺之”;错误三:“道教”改成“佛教”;错误四:“敦煌莫高窟”改成“龙门石窟”。

(4)答:虽然三国西晋南北朝时期战乱频繁,社会发展缓慢,但在文化上取得了一定的发展。三国两晋南北朝时期劳动人民创造出了璀璨的科技文化。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

七年级上册历史第四单元达标测试卷

(时间:45分钟 分数:70分)

题号 一 二 总分

得分

一、选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)

1.图中的诗句是对东汉末年,军阀割据,连年混战,民不聊生局面的描写,当时主要军阀有( )

①袁绍 ②曹操 ③孙权 ④刘备

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

2.曹操是中国历史上颇受争议的一代枭雄。下列史实与他无关的是( )

A.假借汉献帝名义号令天下 B.在官渡之战中打败袁绍

C.在赤壁之战中溃败北撤 D.统一北方,建立魏国

3.李白诗曰:“魏吴争斗决雌雄,赤壁楼船一归空。烈火初张照云海,周郎曾此破曹公。”此诗评价的战役( )

A.消灭了秦军的主力 B.使我国北方陷入分裂和混乱状态

C.为曹操统一北方奠定了基础 D.为三国鼎立局面的形成奠定了基础

4.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观形象地展示出来。下面哪幅图直观反映了三国鼎立的形势( )

A. B. C. D.

5.三国两晋南北朝时期,完成全国短暂统一的政权是( )

A.西晋 B.东晋 C.北魏 D.前秦

6.西晋,一个骤起骤灭的政权,其盛衰兴亡耐人寻味。对西晋“骤灭”有重大影响的历史事件是( )

A.“八王之乱” B.定都洛阳 C.“七王之乱” D.五胡内迁

7.下列对淝水之战的结果描述准确的是( )

①前秦的统治瓦解 ②北方重新陷入割据混战状态 ③东晋在南方暂时取得稳定 ④东晋的历史结束,南朝的历史开始

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

8.从东汉桓帝(永寿二年)到西晋统一前的125年间,全国人口减少了3390多万.平均每年减少近28万。这时期人口大量减少的主要原因是( )

A.政局动荡战乱频繁 B.人口南迁土地荒芜

C.北方自然条件恶劣 D.经济重心完成南移

9.改革是社会进步的永恒主题。北魏孝文帝改革促进了社会发展,主要表现在( )

A.确立了专制主义中央集权制度 B.促进了北方民族大融合

C.加强了对边境地区的管辖 D.结束了南北长期分裂的局面

10.南朝历史始于420年,止于589年,历经四个王朝,南朝是指( )

A.我国历史上四个大一统的朝代 B.我国南方先后相继的四个朝代

C.我国南、北方并存的四个朝代 D.我国南方地区并存的四个朝代

11.如图(魏晋时期民族流动示意图)中历史现象导致的直接后果是( )

A.江南经济发展 B.北方文化繁荣

C.专制统治加强 D.国家统一完成

12.龙门石窟中的宾阳洞窟建于北魏迁都洛阳后,洞中主佛服饰已具有明显的汉族服饰的特点。影响这一特点形成的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.孝文帝改革

C.文成公主入藏 D.郑和下西洋

13.关于南北朝时期出现“胡人汉服”现象的解释,下列说法正确的是( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上相互影响②说明民族融合成为一种趋势③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用④北方少数民族有穿异族服装的喜好

A.①② B.①④ C.①②③ D.①②④

14.“天气新晴,是夜必霜。有闰之岁,节气近后,宜晚田。”“桃花落在尘土里,打麦打在泥浆里:桃花落在泥浆里,打麦打在尘土里。”“耕锄不以水旱息功,必获丰年之收。”这些谚语可能出自( )

A.《缀术》 B.《水经注》 C.《九章算术》 D.《齐民要术》

15.该旅游地位于山西大同,导游介绍其第20窟的露天大佛(如图),高13.7米,佛像造型雄伟,面部丰满而柔和,两肩宽厚。该旅游景点是( )

A.龙门石窟 B.西安兵马俑 C.云冈石窟 D.乐山大佛

二、非选择题(本大题共4小题,第16题9分,第17题11分,第18题11分,第19题9分,共40分)

16.阅读下列材料,回答问题。(9分)

材料一:白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。

——曹操《蒿里行》

材料二:“自董卓以来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡。然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也,今操已拥百万之众,扶天子而令诸候,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也。”

——《三国志·诸葛亮传》

(1)材料一中的“白骨露于野,千里无鸡鸣”,与材料二中的“豪杰并起,跨州连郡者不可胜数”是否是同一时期的社会现象?假如是,那么是什么社会现象?(2分)

(2)材料二中“然操遂能克绍”指的是什么历史事件?这次事件发生在何时?有什么影响?(3分)

(3)材料二中的“挟天子而令诸侯”中的“天子”是谁?曹操在“挟天子而令诸侯”之后取得哪方面的优势?(2分)

(4)从材料二看,诸葛亮向刘备提出了什么建议?这一建议在哪次战役中得以实施?(2分)

17.阅读下列材料,并结合所学知识回答问题。(11分)

材料一:东汉末年至魏晋之际,北方兵连祸结,战乱频仍。这使人口密度最大的黄河中下游地区社会经济遭到严重破坏,关中、中原两大经济区的人口急剧减少,战乱以及由此造成的饥饿、瘟疫等,使北方士民纷纷背井离乡,举家南迁。周秦以来我国历史上第一次人口由北而南大量迁移从此开始。

材料二:东晋南朝时,兴修了许多水利工程,大片的荒地被开垦为农田,稻田里开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广。水稻产量提高,除了主要种植水稻外,还普遍实行麦稻兼种……江南的经济迅速发展起来。

(1)材料一反映的是什么事件?主要原因是什么?(2分)

(2)材料一反映的事件与材料二中出现的现象是什么关系?(3分)

(3)结合材料二回答江南地区经济得到进一步发展的表现。(3分)

(4)人口的迁徒进一步促进了民族交融,民族界限逐步缩小,请谈谈民族交融对中华民族的发展有什么重要意义。(3分)

18.三国两晋南北朝时期,王朝更替,种族迁徙,既频繁,又复杂。但江南得到开发,北方民族交融,促进了文化的发展。请结合所学知识,回答下列问题。(11分)

材料一:三国两晋南北朝时期政权更迭示意图

(1)图示中①和②处分别是什么政权(或王朝)?它们的都城都位于今天的哪座城市?(3分)

材料二:三国两晋南北朝时期人口迁徙示意图

(2)依据上图,指出三国两晋南北朝时期人口迁徒的两种情形。想一想,人口迁徙的积极影响有哪些?(3分)

材料三:知识结构图

(3)鲜卑族为了改变落后状况,统治者采取了哪些重要改革措施?(3分)

(4)通过对以上问题的探究,请你说说这一时期的社会特征。(2分)

19.七年级(2)班晓红同学学完七年级上册历史后,为自己民族悠久灿烂的文化而感到自豪,但三国两晋南北朝时期战乱频繁,社会发展缓慢,因此有人推断出三国两晋南北朝在文化上是不值得一提的。所以晓红决定围绕三国两晋南北朝的文化是否进一步发展了中华文明进行了一次探究性学习活动。请你也来参加。(9分)

【搜集资料】

(1)请你为晓红同学出谋划策,为她提供几种搜集资料的方法。(2分)

【资料分析】

《齐民要术·种谷》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”

(2)上述材料出自谁之口?在高科技发展的今天,阅读这部著作还有什么现实意义?(2分)

【整理资料】

(3)下面是晓红同学整理出的部分材料,里面有四处与史实不符,请你帮她指出并改正。(2分)

三国两晋南北朝时期书法家王羲之的行书代表作是《女史箴图》,他被后人尊称为“书圣”。绘画艺术成就最高的是祖冲之,他以人物画最为突出,主张画人物要“以形写神”,石窟艺术综合了雕塑和绘画的特点,体现了该时期最高的艺术成就。石窟艺术是随着道教的传播而发展起来的。石窟艺术最著名的有山西大同的云冈石窟和河南洛阳的敦煌莫高窟等。

【得出结论】

(4)经过探究性学习活动,晓红得出了自己的结论。请你依照上述材料写出结论。(3分)

参考答案

一、1-5 DDDDA 6-10 AAABB 11-15 ABCDC

二、16.(1)答:是。东汉末年,封建军阀割据混战的社会现象。

(2)答:官渡之战。200年。为曹操统一北方奠定了基础。

(3)答:汉献帝。政治方面。

(4)答:建议刘备与孙权联合,共同抵抗曹操。赤壁之战。

17.(1)答:北人南迁。北方战乱频繁。

(2)答:因果关系。因为北人南迁,给南方常去了大量劳动力、先进的生产工具和生产技术,使江南经济迅速发展起来。

(3)答:南方停建许多水利工程;耕地面积增加;粮食产量提高;农业生产技术改进。

(4)答:为中华民族的发展注入了新的活力;进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;为隋唐时期统一多民族国家的繁荣与发展奠定了基础等。

18.答:①吴 ②东晋;南京。

(2)答:西、北边疆少数民族内迁和中原汉族南迁。积极影响:促进民族融合;促进经济、文化的交流与发展等。

(3)答:移风易俗,迁都洛阳,推行汉化措施。

(4)答:政权分立、民族交融。

19.(1)答:查阅图书资料;向老师、家长请教;上网查找;实地考察等。

(2)答:贾思勰;农业生产要遵循自然规律,农作物种植必须因地制宜。

(3)答:错误一:“女史箴图”改成“兰亭集序”;错误二:“祖冲之”改成“顾恺之”;错误三:“道教”改成“佛教”;错误四:“敦煌莫高窟”改成“龙门石窟”。

(4)答:虽然三国西晋南北朝时期战乱频繁,社会发展缓慢,但在文化上取得了一定的发展。三国两晋南北朝时期劳动人民创造出了璀璨的科技文化。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史