中考文言虚词复习ppt课件(64页)

图片预览

文档简介

课件64张PPT。文言虚词复习

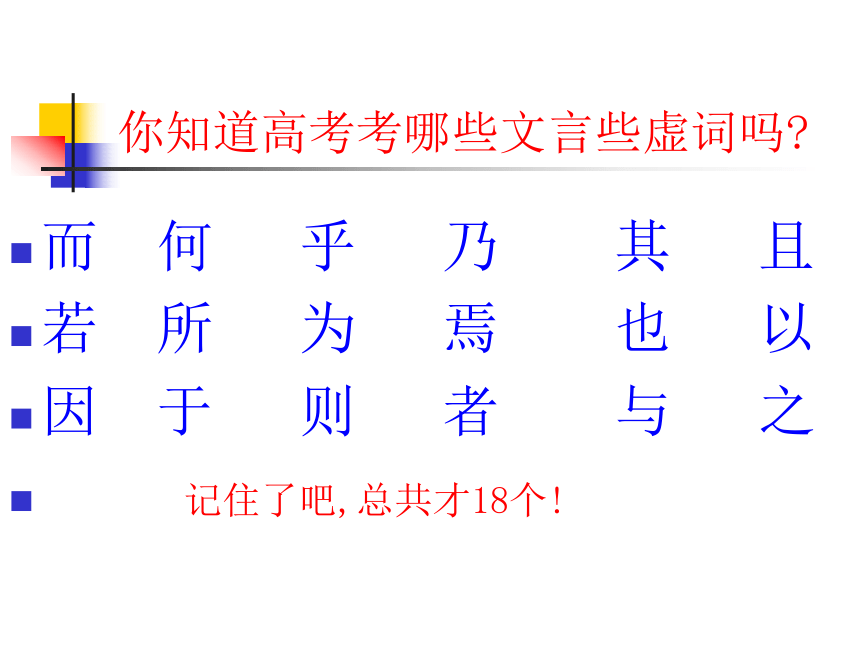

你知道高考考哪些文言些虚词吗?而 何 乎 乃 其 且

若 所 为 焉 也 以

因 于 则 者 与 之

记住了吧,总共才18个! (1)连词(1)表承接 温故而知新(2)表并列 蟹六跪而二螯(3)表递进 而且 学而时习之(4)表转折 却、但是 青,取之于蓝,而青于蓝(5)表因果 因而、所以

积善成德,而神明自得,圣心备焉

(6)表假设 如果、假如 以大王之威而先割十五

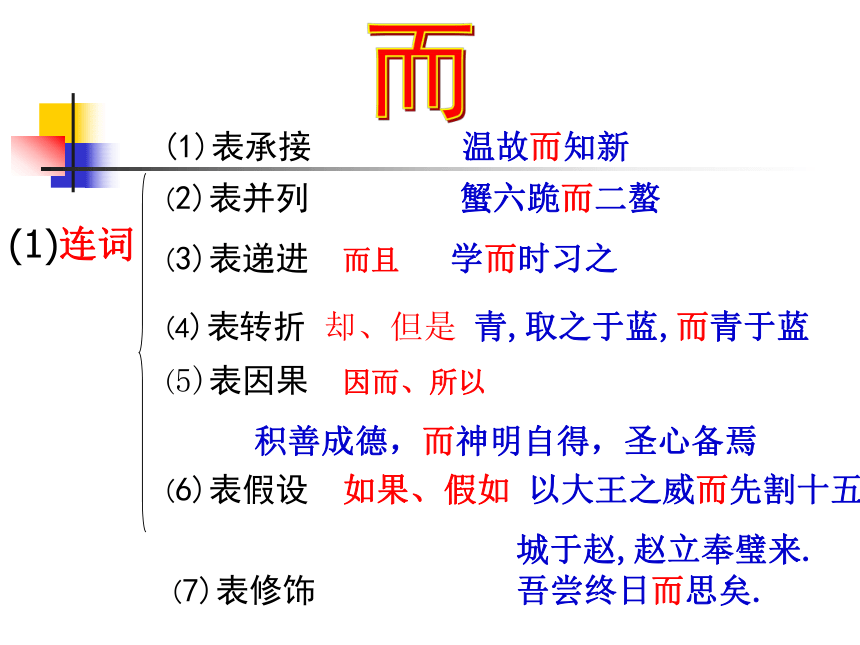

城于赵,赵立奉璧来.(7)表修饰 吾尝终日而思矣.而(2)代词你 你的 而翁归,自与汝复算耳。小练习

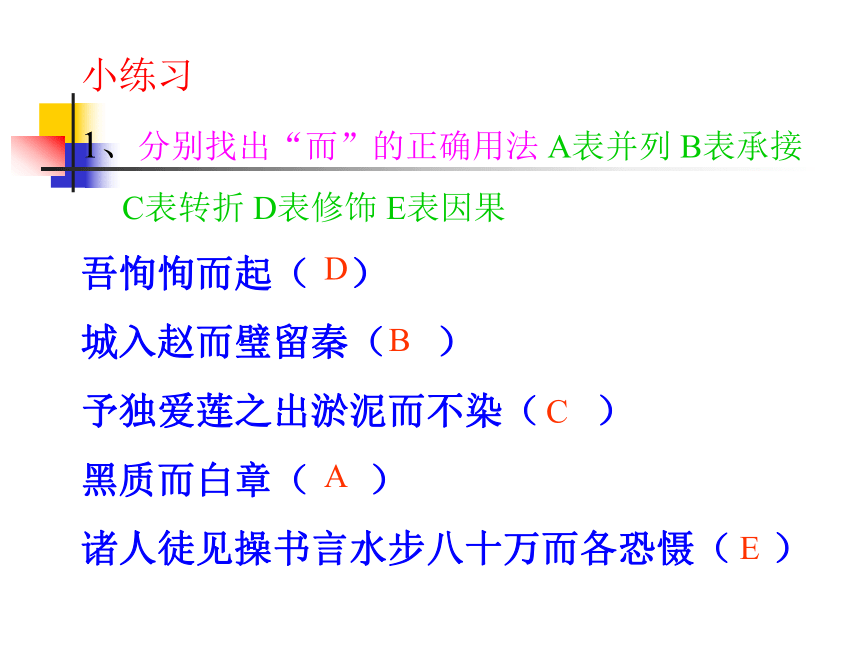

1、分别找出“而”的正确用法 A表并列 B表承接

C表转折 D表修饰 E表因果

吾恂恂而起( )

城入赵而璧留秦( )

予独爱莲之出淤泥而不染( )

黑质而白章( )

诸人徒见操书言水步八十万而各恐慑( )

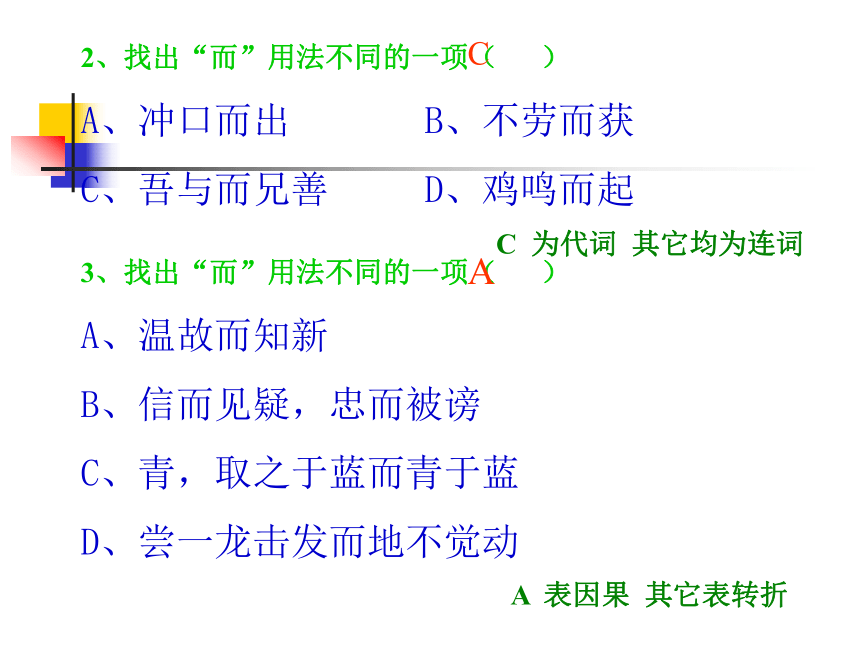

DBCAE2、找出“而”用法不同的一项( )

A、冲口而出 B、不劳而获

C、吾与而兄善 D、鸡鸣而起 C3、找出“而”用法不同的一项( )

A、温故而知新

B、信而见疑,忠而被谤

C、青,取之于蓝而青于蓝

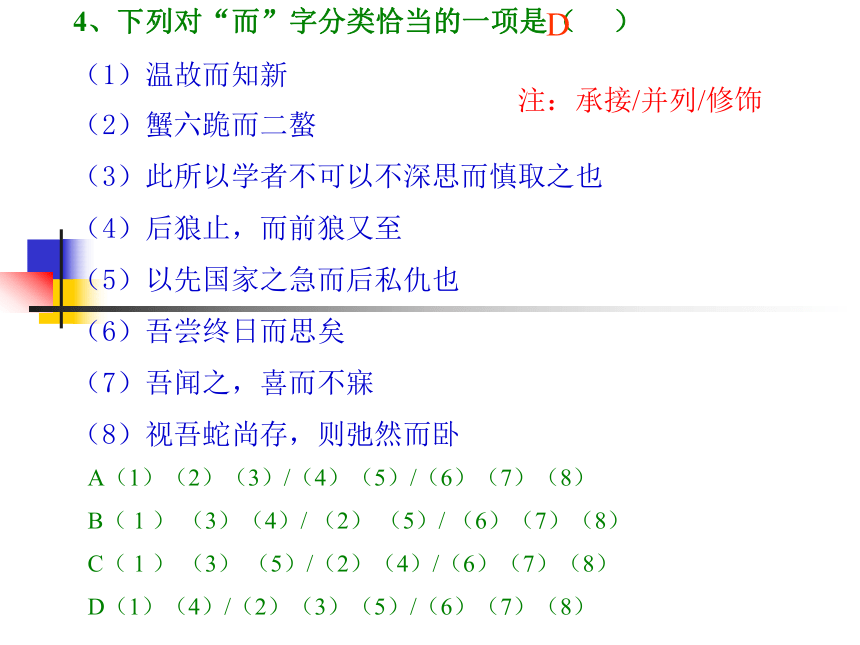

D、尝一龙击发而地不觉动AC 为代词 其它均为连词A 表因果 其它表转折4、下列对“而”字分类恰当的一项是( )

(1)温故而知新

(2)蟹六跪而二螯

(3)此所以学者不可以不深思而慎取之也

(4)后狼止,而前狼又至

(5)以先国家之急而后私仇也

(6)吾尝终日而思矣

(7)吾闻之,喜而不寐

(8)视吾蛇尚存,则弛然而卧

A(1)(2)(3)/(4)(5)/(6)(7)(8)

B( 1 ) (3)(4)/ (2) (5)/ (6)(7)(8)

C( 1 ) (3) (5)/(2)(4)/(6)(7)(8)

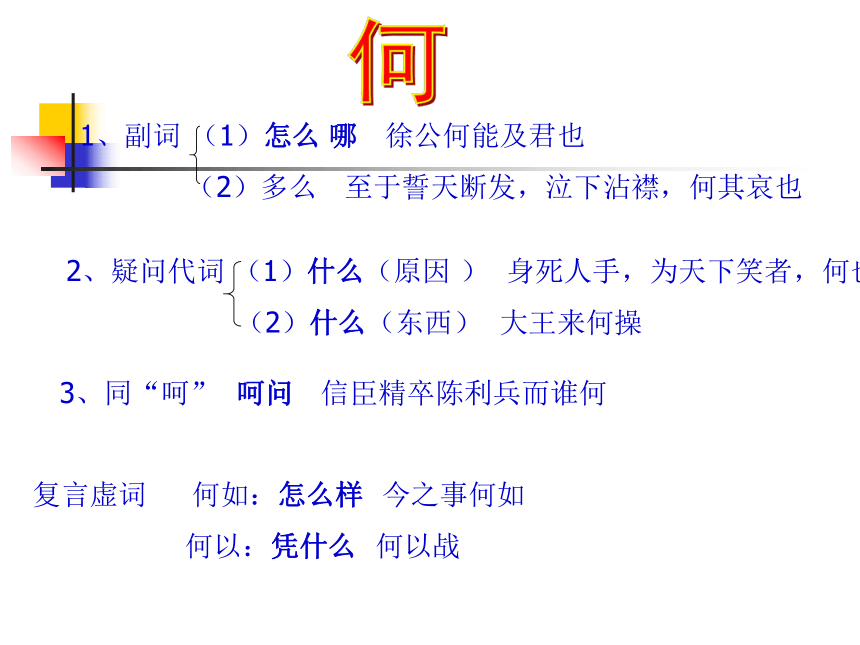

D(1)(4)/(2)(3)(5)/(6)(7)(8)D注:承接/并列/修饰1、副词 (1)怎么 哪 徐公何能及君也

(2)多么 至于誓天断发,泣下沾襟,何其哀也2、疑问代词 (1)什么(原因 ) 身死人手,为天下笑者,何也

(2)什么(东西) 大王来何操复言虚词 何如:怎么样 今之事何如

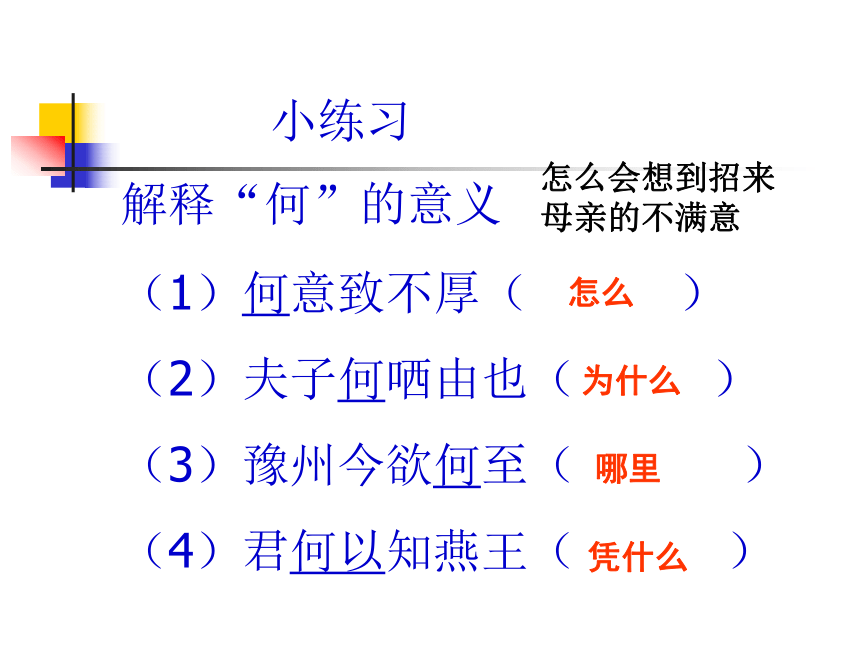

何以:凭什么 何以战 3、同“呵” 呵问 信臣精卒陈利兵而谁何何 小练习

解释“何”的意义

(1)何意致不厚( )

(2)夫子何哂由也( )

(3)豫州今欲何至( )

(4)君何以知燕王( )怎么为什么哪里凭什么怎么会想到招来

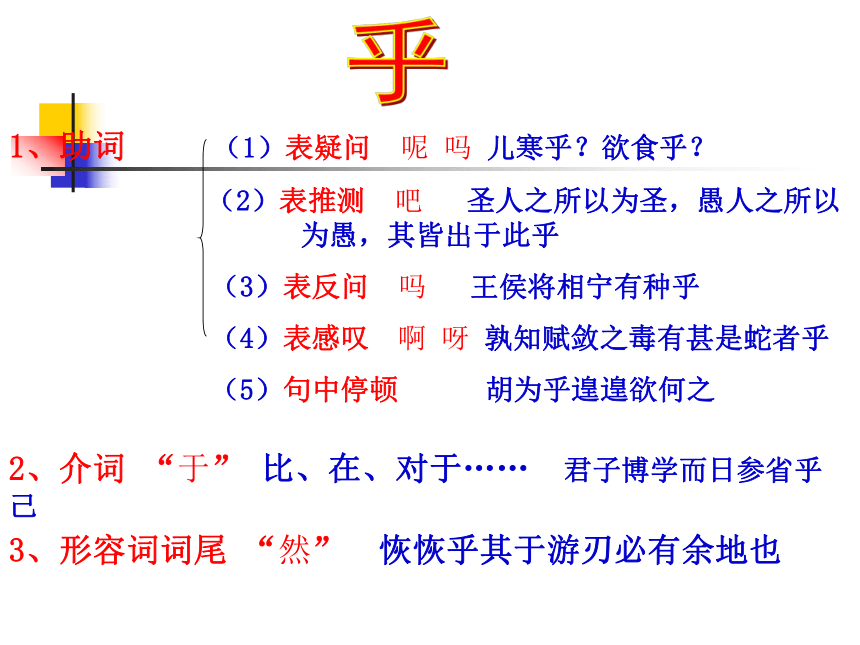

母亲的不满意1、助词 (1)表疑问 呢 吗 儿寒乎?欲食乎?

(2)表推测 吧 圣人之所以为圣,愚人之所以 为愚,其皆出于此乎

(3)表反问 吗 王侯将相宁有种乎

(4)表感叹 啊 呀 孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎

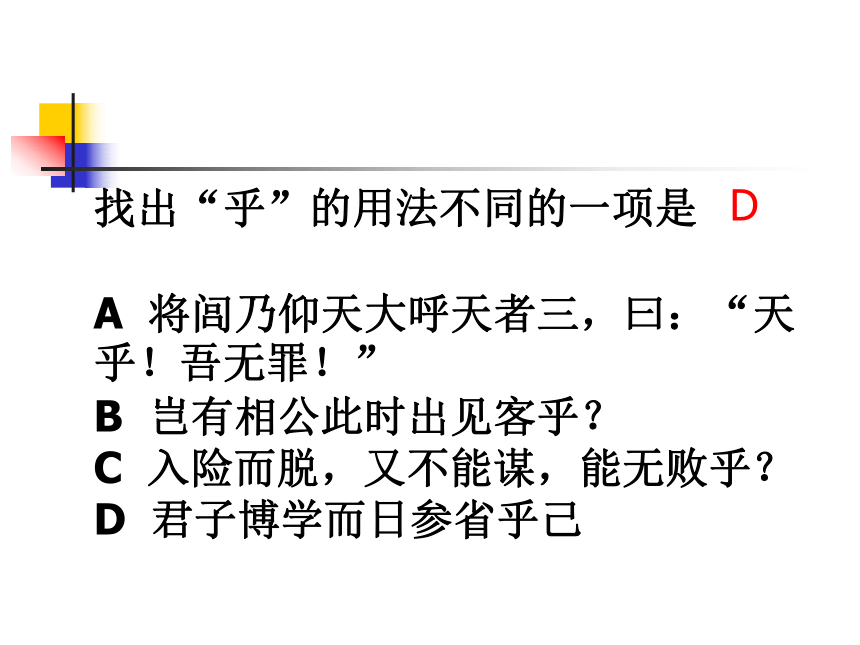

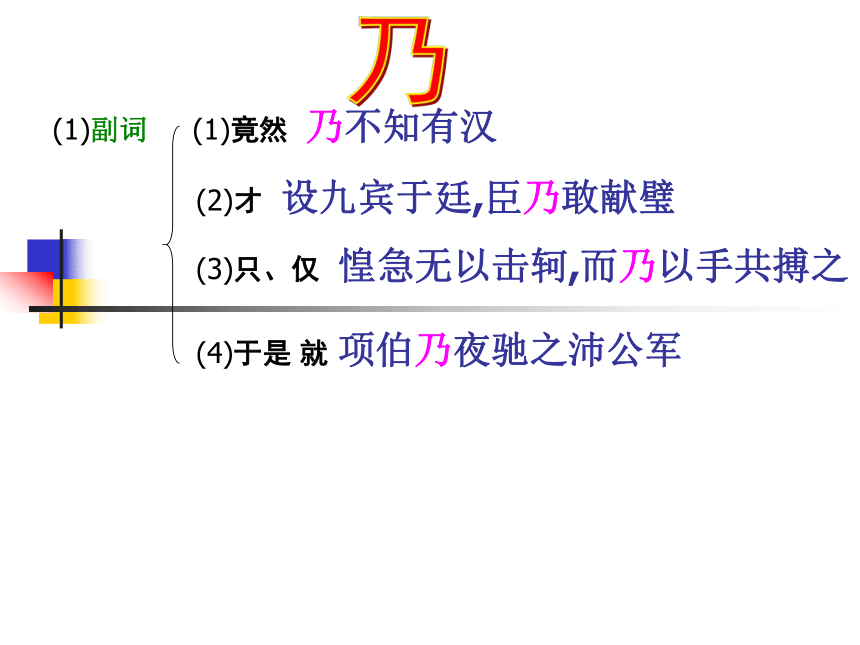

(5)句中停顿 胡为乎遑遑欲何之2、介词 “于” 比、在、对于…… 君子博学而日参省乎己3、形容词词尾 “然” 恢恢乎其于游刃必有余地也乎找出“乎”的用法不同的一项是 A 将闾乃仰天大呼天者三,曰:“天乎!吾无罪!” B 岂有相公此时出见客乎? C 入险而脱,又不能谋,能无败乎? D 君子博学而日参省乎己 D(1)副词 (1)竟然 乃不知有汉

(2)才 设九宾于廷,臣乃敢献璧

(3)只、仅 惶急无以击轲,而乃以手共搏之 (4)于是 就 项伯乃夜驰之沛公军乃(2)代词

你的 家祭无忘告乃翁

(3)判断词 是 若事不举,此乃天也小 练 习1、指出下列各句“乃”的意义

(1)而陋者乃以斧斤考击而求之( )

(2)至七月,乃扶病入觐 ( )

(3)羽复引而东,至东城,乃有二十八骑 ( )

(5)与尔三矢,尔其无忘乃父之志 ( )

(6)所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也( ) 竟然才仅你的是2、对下列句中“乃”的意义和用法判断不正确的一项是( )

(1)乃不知有汉,无论魏晋。

(2)设九宾于廷,臣乃敢献璧。

(3)祭拜大将,乃韩信也。

(4)当立者乃扶苏。

(5)终不得不入中城,乃罢而归引。

(6)越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼。

(7)悉以羸兵负草填之,骑乃得过。A (1)和(3)相同 B (5)和(6)相同

C (2)和(7)相同 D (3)和(4)相同D注释:(3)竟然 (4)是3、指出“乃”字用法

(1)秦王恐其破壁,乃辞谢固请。

(2)当春乃发生。

(3)问今是何世,乃不知有汉。

(4)已得履,乃曰:“吾忘持度。”

(5)至东城,乃有二十八骑。

(6)必欲烹乃翁,幸分我一杯羹。

(10)嬴乃夷门报关者。于是、就才竟然竟然仅仅你的是 (1)表揣测 可能 大概 或许

实迷途其未远

1副词(2)表反问语气

其孰能讥之乎

(3)表舒缓语气 还是

吾其还也

(4) 表祈使语气 尔其无忘乃父之志 其 (1)第三人称 a他的、它的 臣从其计

b他、它 秦王恐其破壁

(2)第一人称 我 自己 而余亦悔其随之

2、代词 而不得极夫游之乐也

(3)指示代词 那、那个、那些

这、这个、这些

则或咎其欲出者

(4)指示代词 其中的

于乱石间择其一二扣之 (1)放在句首表假设 如果

其业有不精,德有不成者,非

3、连词 天质之卑,则心不若余之专耳

(2)表选择 还是

天之苍苍,其正色邪,

其远而无所至极邪?4、无实义的助词 既其出,则或咎其欲出者

下列“其”都是代词,按意义分类正确的一项是( )

(1)距其院东五里,所谓华阳洞者(2)以故其后名之曰:“褒禅”

(3)以其乃华山之阳名之也 (4)独其为文犹可识

(5)有碑仆道,其文漫灭 (6)则其好游者不能穷也

(7)然视其左右,而未记之者甚少(8)既其出,则或咎其欲出者

(9)而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

(10)于乱石间择其一二扣之A(1)(6)(8)(9)/(2)(3)(4)/(5)(7)/(10)

B(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)/(8)(9)/(10)

C(1)(2)(6)/(3)(4)(5)(7) /(8)/(9)/(10)

D(1)(6)(8)(9)/(2)(3)/(4)(5)(7)(10)C (1) 将 北山愚公者,年且九十

(2)尚且 都 臣死且不避,卮酒安足辞

(1)副词(3)暂且 存者且偷生,死者长已矣

(1)一面---一面 东郭先生且搏且退

(2)并且 且使遽告于郑

(2)连词 (3)况且 再说 且将军大势可以拒操者,长江也

(4)表转折 却 穷且益坚,不坠青云之志且 小练习

1、解释下列“且”字的意思

(1)不出火且尽( )

(2)兽相食,人且恶之( )

(3)卿但暂还家,吾今且报府( )

(4)而所杀伤匈奴亦不下万余人,且引且战

( )

(5)昔者先王以为东盟主,且在邦域之中( )

(6)且行千里,其谁不知( )将尚且暂且一面---一面并且况且2、下列文句中,“且”作连词但用法

不同于其它句的一项是( )

A 彼所将中国人不过十五六万,且已久疲

B 余悲之,且曰:“若毒之乎”

C 臣死且不避,卮酒安足辞

D 河水清且涟漪CC 尚且 其它都表并列 而且、并且3、对“且”字用法按词性分类正确的一项是( )

(1)磐石方且厚,可以卒千年(2)且焉置土石

(3)王以天下为尊秦乎,且尊齐乎(4)存者且偷生,死者长已矣

(5)固不如也,且为之奈何(6)北山愚公者年且九十

(7)余悲之,且曰:“若毒之乎?”

(8)且庸人尚羞之,况于将相乎

(9)若属皆且为所虏(10)臣死且不避,卮酒安足辞

A(1)(2)(3)(4)(6)/(5)(7)(8)(9)(10)

B(1)(2)(4)(6)(8)/(3)(5)(7)(9)(10)

C(1)(2)(3)(5)(8)/(4)(6)(7)(9)(10)

D(1)(2)(3)(4)(5)/(6)(7)(8)(9)(10)C连词:又 况且 还是 可是 即使 /副词:姑且 将 便 将要 尚且一、句末语气助词

1. 表判断

*城北徐公,齐国之美丽者也。

2. 表陈述、解释

*雷霆乍惊,宫车过也。

3.表感叹。

*后人哀之而不鉴之,亦使后然复哀后人也!

4.表反问、疑问

*使秦复爱六国之人……谁得而族灭也?

5.表祈使

*欲呼张良与俱去。曰:“毋从俱死也!”

二、句中语气词,表停顿,舒缓语气。

*师道之不传也久矣。 也1、雷霆乍惊,宫车过也

2、公子畏死邪,何泣也

3、故遣将守关者,备他盗之出入与非常也

4、惜其用武而不终也

5、灭六国者六国也,非秦也。

6、廉者,赵之良将也助词,表陈述助词,表疑问助词,表解释助词,表感叹助词,表陈述助词,表判断7、 置杯焉则胶,水浅而舟大也。

8、且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

9、余闻之也久。

10、则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?

11、以乱易整,不武,吾其还也。

12、何者?严大国之威以修敬也 助词,表解释句中语助词,表停顿句中语助词,表停顿助词,表反问助词,表祈使助词,表解释一、作动词,翻译较为灵活,视语境判断

*如今人方为刀俎,我为鱼肉。

*因为长句,歌以赠之。

*冰,水为之,而寒于水。

二、作助词,用于句尾,表示反诘、疑问,多与“何”相配合使用。

*如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

*奚以之九万里而南为? 为三、作介词

1、表动作、行为的替代。 “替”“给”

*公为我献之。

2、表动作、行为的对象。 “向”“对”

*此中人语云:“不足为外人道也。”

3、表动作、行为的目的。可译为“为着”、“为了”。

*浮云为我阴,悲风为我旋。

4、表动作、行为的原因。可译为“因为”“由于”。

*但为君故,沉吟至今。

5、表示被动关系。*父母宗族,皆为戮没。1、焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣。

2、然则一羽之不举,为不用力焉

3、疱丁为文惠君解牛。

4、荆轲和而歌,为变徵之声。

5、何故怀瑾握瑜,而自令见放为?介词,表被动介词,表原因介词,替动词,发出助词,表疑问6、乃为装遣荆轲。

7、为国者无使为积威之所劫哉!

8、天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

9、媪之送燕后也,持其踵为之泣。

10、旦日飨士卒,为击破沛公军!动词,收拾、整理动词,治理/介词,表被动介词,表目的介词,对着介词,替

11、吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。

12、身死国灭,为天下笑,何也?

13、吾令人望其气,皆为龙虎。

14、此亡秦之续耳。窃为大王不取也介词,表原因介词,表被动动词,呈现动词,认为一.兼词兼有介词加代词的语法功能,相当于“于之” “于此” “于何”等。

*积土成山,风雨兴焉。(从那里)

*吾舅死于虎,吾夫又死焉。(于这件事)

焉二.代词

1.相当于“之”。

*以俟夫观人风者得焉。(代这篇文章)

*草木无知,叩焉何益?(代草木)

2.哪里,怎么。

*未知生,焉知死

*割鸡焉用牛刀

*焉有仁人在位,罔民而可为也?

三.助词

1.句末语气助词,表示陈述、感叹、疑问、反问等语气,可译为“了、啊、呢”。

*于是余有叹焉。

*则牛羊何择焉?

2.作句中语气词,表示停顿,相当于“也”。

*或师焉,或不焉。

3.作形容词或副词词尾,相当于“然”,译为“……的样子”“……的”。

*盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡。1、至丹以荆卿为计,始速祸焉。

2、置杯焉则胶。

3、寡人之于国也,尽心焉耳矣。

4、于是焉河伯欣然自喜。

5、缦立远视,而望幸焉。

助词,感叹语气兼词,在那里助词,感叹语气助词,句中停顿助词,陈述语气6、不入虎穴,焉得虎子?

7、犹且从师而问焉。

8、于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。

9、朝济而夕设版焉。

10、一羽之不举,为不用力焉。疑问代词,怎么代词,代老师形容词词尾,……的样子兼词,在那里助词,陈述语气1、作介词(1)按照 斧斤以时入山林。

(2)用 请以战喻。

(3)把 申之以孝悌之义。

(4)凭借 以勇气闻于诸侯。

(6)因为

赵王岂以一璧之故欺秦耶?

(7)在 武以始元六年春至京师

以2、连词 (1)表并列 并且

夫夷以近,则至者众。

(2)表修饰 舟遥遥以轻飏

(3)表因果 因为

以其无理于晋,且贰于楚也。

(4)表承接 眄庭柯以怡颜

(5)表目的 用来、来

焚百家之言,以愚黔首

3、动词 认为 臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。 复音虚词以是、是以、无以、有以、足以

*母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

*军中无以为乐,请以剑舞。

*秦王必说见臣,臣乃得有以报太子

*料大王士卒足以当项王乎?

1、以吾一日长乎尔,毋吾以也。

2、赵亦盛设兵以待秦。??

3、秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧

4、以其求思之深而无不在也

5、赵王岂以一璧之故欺秦邪?连词,因为连词,用来,表目的介词,把连词,因为介词,因为6、箕踞以骂。

7、不以物喜,不以己悲。

8、忽魂悸以魄动。

9、樊哙侧其盾以撞。

10、犹不能不以之兴怀。连词,表修饰介词,因为连词,表并列连词,表承接介词,因为11、斧斤以时入山林。

12、以勇气闻于诸侯。

13、请立太子为王,以绝秦望。

14、封之以膏腴之地。介词,按照介词,凭借连词,表目的介词,用或拿15、所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也

16、如或知尔,则何以哉?

17、古人秉烛游,良有以也。

18、南取百越之地,以为桂林、象郡。连词,因为动词,做名词,原因固定结构,把……作为一、用作动词。译为“给予”、“授予”、“结交”、“亲附”、“对付”、“参与”等。如:与衣裳,吏护还之乡。(赠送)

君不与胜者,而与不胜者,何故也?(帮助)

和从缔交,相与为一。 (结交)

日月逝矣,岁不我与。(等待)

吾与点也。(赞同)与二、用作连词。相当于"和"、"跟"、"同"。(连接并列词语,两个词语可互换)如:

三、语气助词。通常写作“欤”。如:

吾王庶几无疾病与?

子非三闾大夫与?何故至于斯? 蜩与学鸠笑之。

况吾与子渔樵于江渚之上。

客亦知夫水与月乎?四、介词。译“和”“跟”“及”“替”等(前后两个词语不能互换)。如:

五、“孰与”连用,用来比较两个人的高下、优劣或两件事的得失、好坏。可译为“与……相比,谁更……"。如:

吾孰与徐公美?

公之视廉将军孰与秦王?

虽与府吏要,渠会永无缘。

洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。

与武昌革命之役并寿。1、备他盗之出入与非常也。

2、陈涉少时,尝与人佣耕。

3、原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

4、与嬴而不助五国也。

5、遂与之俱出。连词,和、以及介词,替连词,和动词,结交,亲附介词,和、同6、微斯人,予谁与归。

7、则与一生彘肩。

8、岂得之难而失之易与,抑本其成败之迹而皆自于人与?

9、当与秦相较。

10、失其所与,不知。介词,同、和动词,给通“欤”,语助词替词,和动词,结交,“所与”译为“同盟者” 一、用作连词,可表示多种关系。

1、表示承接关系。一般用来连接两个分句或紧缩复句中的前后两层意思,表示两件事情在时间上、事理上的紧密联系。可译为"就""便",或译为"原来是""已经是"。例如:

项王曰:"壮士!赐之卮酒。"则与斗卮酒。

徐而察之,则山下皆石穴罅。

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。 则 2、表示假设关系。有的用在前一分句,引出假设的情况,相当于"假使""如果";有的用于后面的分句,表示假设或推断的结果,相当于"那么""就"。例如:

向吾不为斯役,则久已病矣。

(假如)并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。 3、表示并列关系。这种用法都是两个或两个以上的"则"连用,每个"则"字都用在意思相对、结构相似的一个分句里,表示两个(或两个以上)分句之间是并列关系(不是表示两个词之间)。可译为"就",或不译。例如:

位卑则足羞,官盛则近谀

入则孝,出则悌。 4、表示转折、让步关系。表示意思转折时,"则"字用在后一分句,可译为"可是""却";表示姑且承认一件事,预备下句转入正意时,"则"字用在前一分句。可译为"虽然""倒是"。如:

于其身也,则耻师焉,惑矣。

二、用作副词。

用在判断句中,起强调和确认作用,可译作

"是""就是"。例如:此则岳阳楼之大观也。1、此则寡人之罪也。

2、故木受绳则直,金就砺则利。

3、入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

4、欲速则不达。

5、使六国各爱其人,则足以拒秦副词,表判断,是连词,表承接,就连词,表假设,如果连词,表转折,却连词,表假设,就6、秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

7、欲奉诏奔驰,则刘病日笃。

8、然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌。

9、叩其门,则其妻应声出。

10、是鸟也,海运则将徙于南冥。连词,表并列连词,表转折,然而固定结构。这样的话,那么连词,表承接,就连词,表承接,就一、用作介词。

介绍动作、行为发生的原因、依据、方式,可分别译为“因为”、“趁着”、“凭借”、“经过”、“通过” 等。

*振声激扬,伺者因此觉知。

*因宾客至蔺相如门谢罪。

*因击沛公于坐。

*因人成事。

二、用作连词。顺接上文,可译为“于是、便"。

*因拔刀斫前奏案

*相如因持壁却立

因三、用作名词。译为“原因”“机会”等

*于今无会因

四、用作动词。译为“沿袭”“跟着”等

*蒙故业,因遗策。

1、践华为城,因河为池。

2、不如因厚遇之。

3、加之以师旅,因之以饥馑。

4、因人之力而敝之,不仁

5、上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之。 ?介词,凭借介词,趁机动词,接着介词,凭借、依靠连词,于是6、左右欲引相如去,秦王因曰。

7、因利乘便,宰割天下。

8、依乎天理,批大郤,道大窾,因其固然。

9、我欲因之梦吴越。

10、游于三辅,因入京师观太学,遂通五经贯六艺。连词,于是介词,趁着介词,顺着介词,根据连词,于是一、用作介词。

1.表示动作发生的处所、时间,译作“在”

“从” 等

*得复见将军于此。

*苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

2.表示动作的对象,译“向”“对”“同”

“给”等;

*于其身也,则耻师焉。

*请奉命求救于孙将军。

*告之于帝。于3.放在形容词之后,表示比较,一般可译为“比”。有时可译为“胜过”。例如:

*良曰:“长于臣”。

*冰,水为之,而寒于水。

4.放在动词之后表被动,有时还有“见”受“等字和它相照应。例如:

*臣诚恐见欺于王而负赵……

*六艺经传皆通习之,不拘于时。

1、从径道亡,归璧于赵

2、设九宾于廷,臣乃敢上璧。

3、故燕王欲结于君。

4、吾长见笑于大方之家。

5、或脱身以逃,不能容于远近介词,到介词,在介词,与……介词,表被动介词,表被动6、吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人

7、于是宾客无不变色离席

8、吾祖死于是,吾父死于是。

9、沛公居山东时,贪于财货,好美姬。

10、皆以美于徐公。介词,表被动复音虚词,在这时复音虚词,在这件事上介词,对介词,表比较

你知道高考考哪些文言些虚词吗?而 何 乎 乃 其 且

若 所 为 焉 也 以

因 于 则 者 与 之

记住了吧,总共才18个! (1)连词(1)表承接 温故而知新(2)表并列 蟹六跪而二螯(3)表递进 而且 学而时习之(4)表转折 却、但是 青,取之于蓝,而青于蓝(5)表因果 因而、所以

积善成德,而神明自得,圣心备焉

(6)表假设 如果、假如 以大王之威而先割十五

城于赵,赵立奉璧来.(7)表修饰 吾尝终日而思矣.而(2)代词你 你的 而翁归,自与汝复算耳。小练习

1、分别找出“而”的正确用法 A表并列 B表承接

C表转折 D表修饰 E表因果

吾恂恂而起( )

城入赵而璧留秦( )

予独爱莲之出淤泥而不染( )

黑质而白章( )

诸人徒见操书言水步八十万而各恐慑( )

DBCAE2、找出“而”用法不同的一项( )

A、冲口而出 B、不劳而获

C、吾与而兄善 D、鸡鸣而起 C3、找出“而”用法不同的一项( )

A、温故而知新

B、信而见疑,忠而被谤

C、青,取之于蓝而青于蓝

D、尝一龙击发而地不觉动AC 为代词 其它均为连词A 表因果 其它表转折4、下列对“而”字分类恰当的一项是( )

(1)温故而知新

(2)蟹六跪而二螯

(3)此所以学者不可以不深思而慎取之也

(4)后狼止,而前狼又至

(5)以先国家之急而后私仇也

(6)吾尝终日而思矣

(7)吾闻之,喜而不寐

(8)视吾蛇尚存,则弛然而卧

A(1)(2)(3)/(4)(5)/(6)(7)(8)

B( 1 ) (3)(4)/ (2) (5)/ (6)(7)(8)

C( 1 ) (3) (5)/(2)(4)/(6)(7)(8)

D(1)(4)/(2)(3)(5)/(6)(7)(8)D注:承接/并列/修饰1、副词 (1)怎么 哪 徐公何能及君也

(2)多么 至于誓天断发,泣下沾襟,何其哀也2、疑问代词 (1)什么(原因 ) 身死人手,为天下笑者,何也

(2)什么(东西) 大王来何操复言虚词 何如:怎么样 今之事何如

何以:凭什么 何以战 3、同“呵” 呵问 信臣精卒陈利兵而谁何何 小练习

解释“何”的意义

(1)何意致不厚( )

(2)夫子何哂由也( )

(3)豫州今欲何至( )

(4)君何以知燕王( )怎么为什么哪里凭什么怎么会想到招来

母亲的不满意1、助词 (1)表疑问 呢 吗 儿寒乎?欲食乎?

(2)表推测 吧 圣人之所以为圣,愚人之所以 为愚,其皆出于此乎

(3)表反问 吗 王侯将相宁有种乎

(4)表感叹 啊 呀 孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎

(5)句中停顿 胡为乎遑遑欲何之2、介词 “于” 比、在、对于…… 君子博学而日参省乎己3、形容词词尾 “然” 恢恢乎其于游刃必有余地也乎找出“乎”的用法不同的一项是 A 将闾乃仰天大呼天者三,曰:“天乎!吾无罪!” B 岂有相公此时出见客乎? C 入险而脱,又不能谋,能无败乎? D 君子博学而日参省乎己 D(1)副词 (1)竟然 乃不知有汉

(2)才 设九宾于廷,臣乃敢献璧

(3)只、仅 惶急无以击轲,而乃以手共搏之 (4)于是 就 项伯乃夜驰之沛公军乃(2)代词

你的 家祭无忘告乃翁

(3)判断词 是 若事不举,此乃天也小 练 习1、指出下列各句“乃”的意义

(1)而陋者乃以斧斤考击而求之( )

(2)至七月,乃扶病入觐 ( )

(3)羽复引而东,至东城,乃有二十八骑 ( )

(5)与尔三矢,尔其无忘乃父之志 ( )

(6)所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也( ) 竟然才仅你的是2、对下列句中“乃”的意义和用法判断不正确的一项是( )

(1)乃不知有汉,无论魏晋。

(2)设九宾于廷,臣乃敢献璧。

(3)祭拜大将,乃韩信也。

(4)当立者乃扶苏。

(5)终不得不入中城,乃罢而归引。

(6)越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼。

(7)悉以羸兵负草填之,骑乃得过。A (1)和(3)相同 B (5)和(6)相同

C (2)和(7)相同 D (3)和(4)相同D注释:(3)竟然 (4)是3、指出“乃”字用法

(1)秦王恐其破壁,乃辞谢固请。

(2)当春乃发生。

(3)问今是何世,乃不知有汉。

(4)已得履,乃曰:“吾忘持度。”

(5)至东城,乃有二十八骑。

(6)必欲烹乃翁,幸分我一杯羹。

(10)嬴乃夷门报关者。于是、就才竟然竟然仅仅你的是 (1)表揣测 可能 大概 或许

实迷途其未远

1副词(2)表反问语气

其孰能讥之乎

(3)表舒缓语气 还是

吾其还也

(4) 表祈使语气 尔其无忘乃父之志 其 (1)第三人称 a他的、它的 臣从其计

b他、它 秦王恐其破壁

(2)第一人称 我 自己 而余亦悔其随之

2、代词 而不得极夫游之乐也

(3)指示代词 那、那个、那些

这、这个、这些

则或咎其欲出者

(4)指示代词 其中的

于乱石间择其一二扣之 (1)放在句首表假设 如果

其业有不精,德有不成者,非

3、连词 天质之卑,则心不若余之专耳

(2)表选择 还是

天之苍苍,其正色邪,

其远而无所至极邪?4、无实义的助词 既其出,则或咎其欲出者

下列“其”都是代词,按意义分类正确的一项是( )

(1)距其院东五里,所谓华阳洞者(2)以故其后名之曰:“褒禅”

(3)以其乃华山之阳名之也 (4)独其为文犹可识

(5)有碑仆道,其文漫灭 (6)则其好游者不能穷也

(7)然视其左右,而未记之者甚少(8)既其出,则或咎其欲出者

(9)而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

(10)于乱石间择其一二扣之A(1)(6)(8)(9)/(2)(3)(4)/(5)(7)/(10)

B(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)/(8)(9)/(10)

C(1)(2)(6)/(3)(4)(5)(7) /(8)/(9)/(10)

D(1)(6)(8)(9)/(2)(3)/(4)(5)(7)(10)C (1) 将 北山愚公者,年且九十

(2)尚且 都 臣死且不避,卮酒安足辞

(1)副词(3)暂且 存者且偷生,死者长已矣

(1)一面---一面 东郭先生且搏且退

(2)并且 且使遽告于郑

(2)连词 (3)况且 再说 且将军大势可以拒操者,长江也

(4)表转折 却 穷且益坚,不坠青云之志且 小练习

1、解释下列“且”字的意思

(1)不出火且尽( )

(2)兽相食,人且恶之( )

(3)卿但暂还家,吾今且报府( )

(4)而所杀伤匈奴亦不下万余人,且引且战

( )

(5)昔者先王以为东盟主,且在邦域之中( )

(6)且行千里,其谁不知( )将尚且暂且一面---一面并且况且2、下列文句中,“且”作连词但用法

不同于其它句的一项是( )

A 彼所将中国人不过十五六万,且已久疲

B 余悲之,且曰:“若毒之乎”

C 臣死且不避,卮酒安足辞

D 河水清且涟漪CC 尚且 其它都表并列 而且、并且3、对“且”字用法按词性分类正确的一项是( )

(1)磐石方且厚,可以卒千年(2)且焉置土石

(3)王以天下为尊秦乎,且尊齐乎(4)存者且偷生,死者长已矣

(5)固不如也,且为之奈何(6)北山愚公者年且九十

(7)余悲之,且曰:“若毒之乎?”

(8)且庸人尚羞之,况于将相乎

(9)若属皆且为所虏(10)臣死且不避,卮酒安足辞

A(1)(2)(3)(4)(6)/(5)(7)(8)(9)(10)

B(1)(2)(4)(6)(8)/(3)(5)(7)(9)(10)

C(1)(2)(3)(5)(8)/(4)(6)(7)(9)(10)

D(1)(2)(3)(4)(5)/(6)(7)(8)(9)(10)C连词:又 况且 还是 可是 即使 /副词:姑且 将 便 将要 尚且一、句末语气助词

1. 表判断

*城北徐公,齐国之美丽者也。

2. 表陈述、解释

*雷霆乍惊,宫车过也。

3.表感叹。

*后人哀之而不鉴之,亦使后然复哀后人也!

4.表反问、疑问

*使秦复爱六国之人……谁得而族灭也?

5.表祈使

*欲呼张良与俱去。曰:“毋从俱死也!”

二、句中语气词,表停顿,舒缓语气。

*师道之不传也久矣。 也1、雷霆乍惊,宫车过也

2、公子畏死邪,何泣也

3、故遣将守关者,备他盗之出入与非常也

4、惜其用武而不终也

5、灭六国者六国也,非秦也。

6、廉者,赵之良将也助词,表陈述助词,表疑问助词,表解释助词,表感叹助词,表陈述助词,表判断7、 置杯焉则胶,水浅而舟大也。

8、且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

9、余闻之也久。

10、则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?

11、以乱易整,不武,吾其还也。

12、何者?严大国之威以修敬也 助词,表解释句中语助词,表停顿句中语助词,表停顿助词,表反问助词,表祈使助词,表解释一、作动词,翻译较为灵活,视语境判断

*如今人方为刀俎,我为鱼肉。

*因为长句,歌以赠之。

*冰,水为之,而寒于水。

二、作助词,用于句尾,表示反诘、疑问,多与“何”相配合使用。

*如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

*奚以之九万里而南为? 为三、作介词

1、表动作、行为的替代。 “替”“给”

*公为我献之。

2、表动作、行为的对象。 “向”“对”

*此中人语云:“不足为外人道也。”

3、表动作、行为的目的。可译为“为着”、“为了”。

*浮云为我阴,悲风为我旋。

4、表动作、行为的原因。可译为“因为”“由于”。

*但为君故,沉吟至今。

5、表示被动关系。*父母宗族,皆为戮没。1、焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣。

2、然则一羽之不举,为不用力焉

3、疱丁为文惠君解牛。

4、荆轲和而歌,为变徵之声。

5、何故怀瑾握瑜,而自令见放为?介词,表被动介词,表原因介词,替动词,发出助词,表疑问6、乃为装遣荆轲。

7、为国者无使为积威之所劫哉!

8、天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

9、媪之送燕后也,持其踵为之泣。

10、旦日飨士卒,为击破沛公军!动词,收拾、整理动词,治理/介词,表被动介词,表目的介词,对着介词,替

11、吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。

12、身死国灭,为天下笑,何也?

13、吾令人望其气,皆为龙虎。

14、此亡秦之续耳。窃为大王不取也介词,表原因介词,表被动动词,呈现动词,认为一.兼词兼有介词加代词的语法功能,相当于“于之” “于此” “于何”等。

*积土成山,风雨兴焉。(从那里)

*吾舅死于虎,吾夫又死焉。(于这件事)

焉二.代词

1.相当于“之”。

*以俟夫观人风者得焉。(代这篇文章)

*草木无知,叩焉何益?(代草木)

2.哪里,怎么。

*未知生,焉知死

*割鸡焉用牛刀

*焉有仁人在位,罔民而可为也?

三.助词

1.句末语气助词,表示陈述、感叹、疑问、反问等语气,可译为“了、啊、呢”。

*于是余有叹焉。

*则牛羊何择焉?

2.作句中语气词,表示停顿,相当于“也”。

*或师焉,或不焉。

3.作形容词或副词词尾,相当于“然”,译为“……的样子”“……的”。

*盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡。1、至丹以荆卿为计,始速祸焉。

2、置杯焉则胶。

3、寡人之于国也,尽心焉耳矣。

4、于是焉河伯欣然自喜。

5、缦立远视,而望幸焉。

助词,感叹语气兼词,在那里助词,感叹语气助词,句中停顿助词,陈述语气6、不入虎穴,焉得虎子?

7、犹且从师而问焉。

8、于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。

9、朝济而夕设版焉。

10、一羽之不举,为不用力焉。疑问代词,怎么代词,代老师形容词词尾,……的样子兼词,在那里助词,陈述语气1、作介词(1)按照 斧斤以时入山林。

(2)用 请以战喻。

(3)把 申之以孝悌之义。

(4)凭借 以勇气闻于诸侯。

(6)因为

赵王岂以一璧之故欺秦耶?

(7)在 武以始元六年春至京师

以2、连词 (1)表并列 并且

夫夷以近,则至者众。

(2)表修饰 舟遥遥以轻飏

(3)表因果 因为

以其无理于晋,且贰于楚也。

(4)表承接 眄庭柯以怡颜

(5)表目的 用来、来

焚百家之言,以愚黔首

3、动词 认为 臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。 复音虚词以是、是以、无以、有以、足以

*母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

*军中无以为乐,请以剑舞。

*秦王必说见臣,臣乃得有以报太子

*料大王士卒足以当项王乎?

1、以吾一日长乎尔,毋吾以也。

2、赵亦盛设兵以待秦。??

3、秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧

4、以其求思之深而无不在也

5、赵王岂以一璧之故欺秦邪?连词,因为连词,用来,表目的介词,把连词,因为介词,因为6、箕踞以骂。

7、不以物喜,不以己悲。

8、忽魂悸以魄动。

9、樊哙侧其盾以撞。

10、犹不能不以之兴怀。连词,表修饰介词,因为连词,表并列连词,表承接介词,因为11、斧斤以时入山林。

12、以勇气闻于诸侯。

13、请立太子为王,以绝秦望。

14、封之以膏腴之地。介词,按照介词,凭借连词,表目的介词,用或拿15、所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也

16、如或知尔,则何以哉?

17、古人秉烛游,良有以也。

18、南取百越之地,以为桂林、象郡。连词,因为动词,做名词,原因固定结构,把……作为一、用作动词。译为“给予”、“授予”、“结交”、“亲附”、“对付”、“参与”等。如:与衣裳,吏护还之乡。(赠送)

君不与胜者,而与不胜者,何故也?(帮助)

和从缔交,相与为一。 (结交)

日月逝矣,岁不我与。(等待)

吾与点也。(赞同)与二、用作连词。相当于"和"、"跟"、"同"。(连接并列词语,两个词语可互换)如:

三、语气助词。通常写作“欤”。如:

吾王庶几无疾病与?

子非三闾大夫与?何故至于斯? 蜩与学鸠笑之。

况吾与子渔樵于江渚之上。

客亦知夫水与月乎?四、介词。译“和”“跟”“及”“替”等(前后两个词语不能互换)。如:

五、“孰与”连用,用来比较两个人的高下、优劣或两件事的得失、好坏。可译为“与……相比,谁更……"。如:

吾孰与徐公美?

公之视廉将军孰与秦王?

虽与府吏要,渠会永无缘。

洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。

与武昌革命之役并寿。1、备他盗之出入与非常也。

2、陈涉少时,尝与人佣耕。

3、原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。

4、与嬴而不助五国也。

5、遂与之俱出。连词,和、以及介词,替连词,和动词,结交,亲附介词,和、同6、微斯人,予谁与归。

7、则与一生彘肩。

8、岂得之难而失之易与,抑本其成败之迹而皆自于人与?

9、当与秦相较。

10、失其所与,不知。介词,同、和动词,给通“欤”,语助词替词,和动词,结交,“所与”译为“同盟者” 一、用作连词,可表示多种关系。

1、表示承接关系。一般用来连接两个分句或紧缩复句中的前后两层意思,表示两件事情在时间上、事理上的紧密联系。可译为"就""便",或译为"原来是""已经是"。例如:

项王曰:"壮士!赐之卮酒。"则与斗卮酒。

徐而察之,则山下皆石穴罅。

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。 则 2、表示假设关系。有的用在前一分句,引出假设的情况,相当于"假使""如果";有的用于后面的分句,表示假设或推断的结果,相当于"那么""就"。例如:

向吾不为斯役,则久已病矣。

(假如)并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。 3、表示并列关系。这种用法都是两个或两个以上的"则"连用,每个"则"字都用在意思相对、结构相似的一个分句里,表示两个(或两个以上)分句之间是并列关系(不是表示两个词之间)。可译为"就",或不译。例如:

位卑则足羞,官盛则近谀

入则孝,出则悌。 4、表示转折、让步关系。表示意思转折时,"则"字用在后一分句,可译为"可是""却";表示姑且承认一件事,预备下句转入正意时,"则"字用在前一分句。可译为"虽然""倒是"。如:

于其身也,则耻师焉,惑矣。

二、用作副词。

用在判断句中,起强调和确认作用,可译作

"是""就是"。例如:此则岳阳楼之大观也。1、此则寡人之罪也。

2、故木受绳则直,金就砺则利。

3、入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

4、欲速则不达。

5、使六国各爱其人,则足以拒秦副词,表判断,是连词,表承接,就连词,表假设,如果连词,表转折,却连词,表假设,就6、秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

7、欲奉诏奔驰,则刘病日笃。

8、然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌。

9、叩其门,则其妻应声出。

10、是鸟也,海运则将徙于南冥。连词,表并列连词,表转折,然而固定结构。这样的话,那么连词,表承接,就连词,表承接,就一、用作介词。

介绍动作、行为发生的原因、依据、方式,可分别译为“因为”、“趁着”、“凭借”、“经过”、“通过” 等。

*振声激扬,伺者因此觉知。

*因宾客至蔺相如门谢罪。

*因击沛公于坐。

*因人成事。

二、用作连词。顺接上文,可译为“于是、便"。

*因拔刀斫前奏案

*相如因持壁却立

因三、用作名词。译为“原因”“机会”等

*于今无会因

四、用作动词。译为“沿袭”“跟着”等

*蒙故业,因遗策。

1、践华为城,因河为池。

2、不如因厚遇之。

3、加之以师旅,因之以饥馑。

4、因人之力而敝之,不仁

5、上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之。 ?介词,凭借介词,趁机动词,接着介词,凭借、依靠连词,于是6、左右欲引相如去,秦王因曰。

7、因利乘便,宰割天下。

8、依乎天理,批大郤,道大窾,因其固然。

9、我欲因之梦吴越。

10、游于三辅,因入京师观太学,遂通五经贯六艺。连词,于是介词,趁着介词,顺着介词,根据连词,于是一、用作介词。

1.表示动作发生的处所、时间,译作“在”

“从” 等

*得复见将军于此。

*苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

2.表示动作的对象,译“向”“对”“同”

“给”等;

*于其身也,则耻师焉。

*请奉命求救于孙将军。

*告之于帝。于3.放在形容词之后,表示比较,一般可译为“比”。有时可译为“胜过”。例如:

*良曰:“长于臣”。

*冰,水为之,而寒于水。

4.放在动词之后表被动,有时还有“见”受“等字和它相照应。例如:

*臣诚恐见欺于王而负赵……

*六艺经传皆通习之,不拘于时。

1、从径道亡,归璧于赵

2、设九宾于廷,臣乃敢上璧。

3、故燕王欲结于君。

4、吾长见笑于大方之家。

5、或脱身以逃,不能容于远近介词,到介词,在介词,与……介词,表被动介词,表被动6、吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人

7、于是宾客无不变色离席

8、吾祖死于是,吾父死于是。

9、沛公居山东时,贪于财货,好美姬。

10、皆以美于徐公。介词,表被动复音虚词,在这时复音虚词,在这件事上介词,对介词,表比较