6第六单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代(一)(第1-2课)【中考历史总复习讲练学案(含解析)】

文档属性

| 名称 | 6第六单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代(一)(第1-2课)【中考历史总复习讲练学案(含解析)】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-06 16:39:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第六单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代(一)(第1-2课)

【时空坐标】

【课标要求】

1.知道隋朝的统一,了解科举取士制度的创建和大运河的开通;知道隋朝灭亡的原因。

2.知道唐太宗和"贞观之治",知道唐玄宗和开元盛世”,初步认识唐朗兴盛的原因。

3.以文成公主入藏、鉴真东渡、玄西行等史实为例,说明唐代民族和睦与中外文化交流的发展。通过经济繁荣、开放的社会风气唐诗的盛行,了解盛唐的社会气象

4.通过经济繁荣开放的社会风气和唐诗的盛行,了解唐的社会气象

5.知道安史之乱导致唐朝由盛转衰,知道唐朝灭亡后五代十国的局面

【考点梳理】

考点一 隋朝的统一与灭亡原因

课标要求:知道隋朝的统一;知道隋朝灭亡的原因。

1.建立:581年,隋文帝杨坚建立隋朝,定都长安。

2.统一:589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。隋的统一,结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

3.灭亡:618年,因隋炀帝的残暴统治,隋朝灭亡。

考点二 隋朝大运河的开通

课标要求:了解大运河的开通。

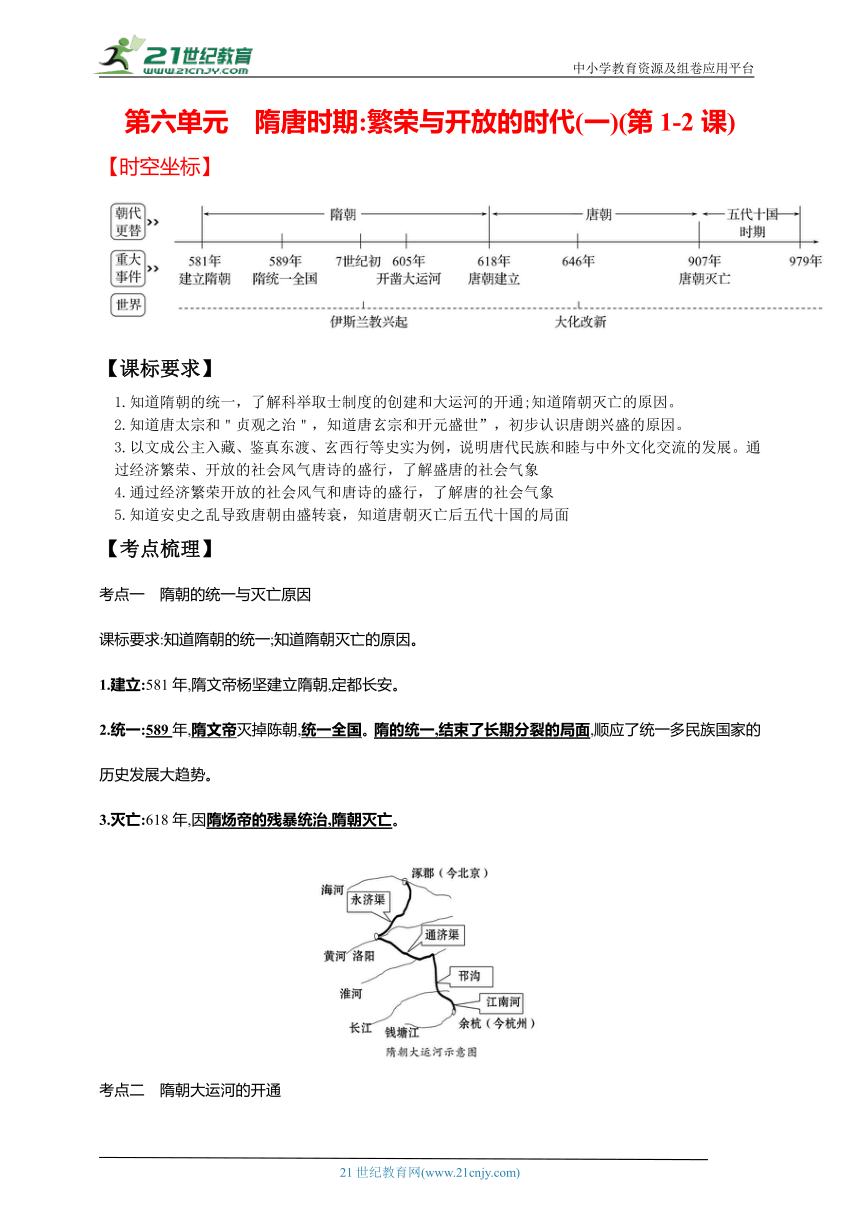

1.目的:加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。

2.人物、时间:隋炀帝,605年起。

3.三点:以洛阳为中心;北抵涿郡(今北京),南至余杭(今浙江杭州)。

4.四段:(自北向南)永济渠—通济渠—邗沟—江南河。

5.五河:(自北向南)连接海河、黄河、淮河、长江、钱塘江。

6.评价:

(1)积极作用:加强了南北地区政治、经济和文化交流。

(2)消极影响:加重百姓负担,加速了隋朝的灭亡。

易错点辨析

1.易错字:隋炀帝的“炀”,邗沟的“邗”,涿郡的“涿”。

2.易混点:(1)隋朝的都城是长安,但是大运河的中心是洛阳。

(2)大运河的目的和作用容易混淆,目的是指进行某件事情,主观想要达到的具体效果;作用是事件完成之后,起到的客观影响。

考点三 隋唐科举制

课标要求:了解科举取士制度的创建。

1.背景:魏晋南北朝时期选官由上层权贵垄断,看重门第,不太注重才能。

2.科举制的诞生(隋朝):

(1)隋文帝初步建立起通过考试选拔人才的制度。

(2)隋炀帝时进士科的创立,标志着科举制度正式确立。

3.科举制的完善(唐朝):

(1)唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目。

(2)武则天:创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

4.历史意义:科举制的创立是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。此后,科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直维持了约1300年。(1905年清末废除)

易错点辨析

易混点:最早通过考试的方式选拔人才的是隋文帝,但是科举制的正式诞生是在隋炀帝时期。

考点四 贞观之治、开元盛世、唐朝兴盛原因

课标要求:知道唐太宗和“贞观之治”,知道唐玄宗和“开元盛世”,初步认识唐朝兴盛的原因。

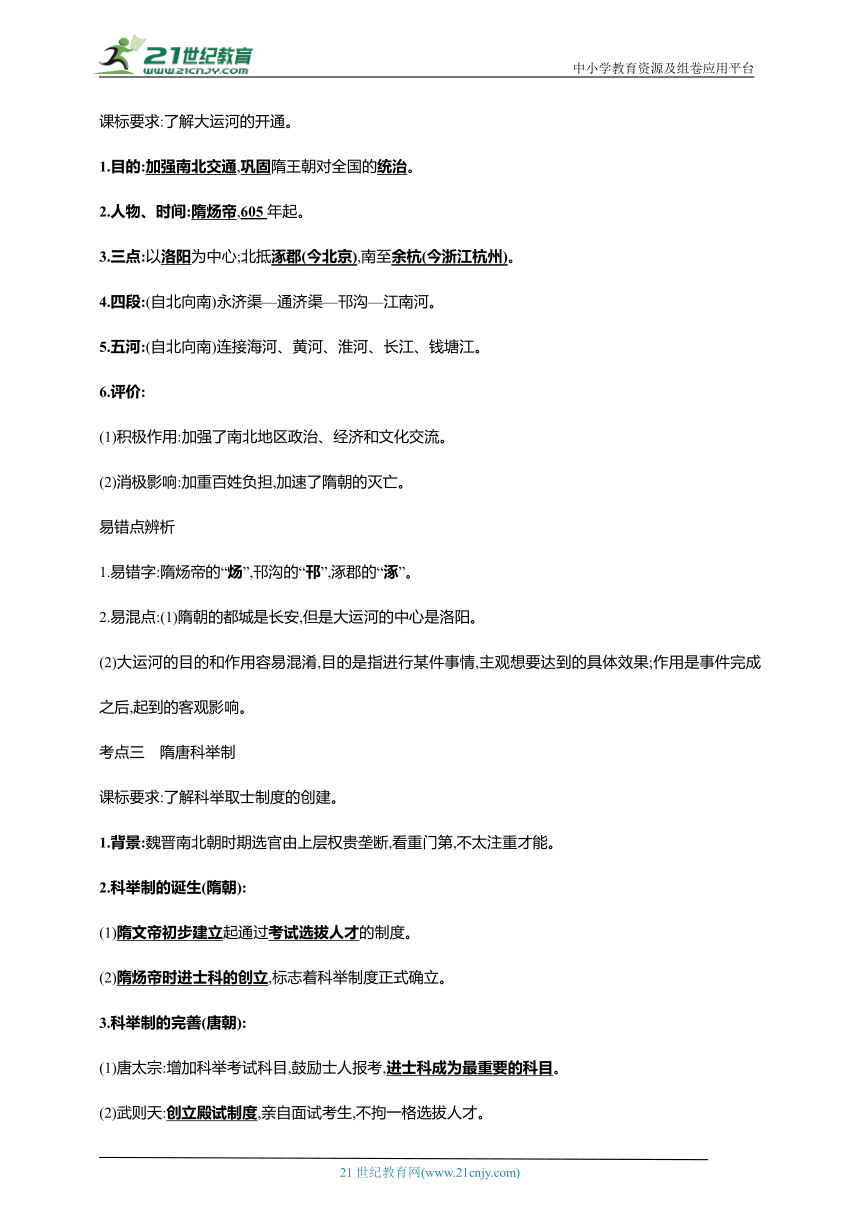

1.唐朝建立:618年,李渊建立唐朝,定都长安。

2.唐朝盛世:

(1)贞观之治

①含义:唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,国力增强,文教昌盛,史称“贞观之治”。

②出现的原因(措施):

a.用人上:任用贤才(房谋杜断—房玄龄、杜如晦),虚心纳谏(魏征—谏臣)。

b.政治上:进一步完善三省六部制;制定法律,减省刑罚;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;严格考察各级官吏的政绩。

c.经济上:吸取隋朝速亡教训,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。

d.军事上:先后击败东、西突厥,加强了对西域的统治。

e.民族上:实行开明的民族政策,被尊称为“天可汗”。把文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布,促进了吐蕃经济和社会发展,增进了汉藏的友好关系。

f.对外:玄奘西行天竺取经。

(2)开元盛世

①含义:唐玄宗统治前期开元年间,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

②出现的原因(措施):

a.选贤任能:贤相姚崇、宋璟。

b.整顿吏治,裁减冗员。

c.发展经济,改革税制。

d.注重文教,编修经籍。

3.唐朝兴盛原因:

(1)国家统一、社会安定是兴盛的前提。

(2)经济发展、技术进步是兴盛的基础。发明推广犁地工具曲辕犁和灌溉工具筒车。

(3)政治清明、政策稳定是兴盛的保证,如制度创新、民族政策开明、对外开放等。

(4)人民群众的辛勤劳动。

(5)统治者励精图治、勤政爱民。

【能力提升】

一、名词解释

进士科:进士科是科举考试科目之一。始设于隋朝,唐朝时,“进士科”“明经科”都算是考试科别,明经科考经学和时务策。进士科除考经学和时务策以外,还要“加考诗赋”。

二、联系比较

1.比较九品中正制和科举制

选官制度 选官依据 用官方法 影响

九品中正制 门第高低 按门第高低授官 权贵垄断官吏选拔权

科举制度 学识高低 按才学高低授官 扩大了官吏选拔范围

2.从政治、经济、民族关系、思想文化等方面,列出秦始皇、汉武帝、唐太宗的历史功过。

项目 政治 经济 民族关系 思想文化

不同点 秦始皇 创立大一统的中央集权制度:中央设皇帝制度、三公九卿制度;地方实行郡县制,加强中央集权 统一货币、度量衡;修驰道、车同轨 修长城抵御匈奴 统一文字;焚书坑儒

汉武帝 实行“推恩令”,建立刺史制度,加强中央集权 将铸币权和盐铁经营权收归中央;重视兴修水利 派卫青、霍去病北击匈奴,使匈奴无力与西汉对抗;派张骞出使西域 “罢黜百家,尊崇儒术”;兴办太学

唐太宗 完善三省六部制;制定法律;减省刑罚;增加科举考试科目,鼓励士人报考;严格考察各级官吏的政绩 重视发展生产、轻徭薄赋 在西域设置安西都护府;文成公主入藏 开放包容,兼容并蓄

相同点 (1)都是中国古代有作为的皇帝和杰出的政治家,都对中国历史发展作出了重要贡献; (2)都在政治、经济、文化、民族关系上采取了一系列措施,加强了中央集权有利于统一多民族国家的发展

三、 如何评价武则天

武则天在位时期,她打击旧士族势力,促进经济发展,巩固了边疆;大力发展科举,重用人才,推动了文化的发展。因此,整体而言,武则天是对历史发展作出了巨大贡献。

四、单元启示

1.统一是历史发展的必然趋势。

2.杰出历史人物对历史发展起到了推动作用。

3.国家统一、社会安定是社会经济发展的必要前提。

【图解历史】

1.开通隋朝大运河的人物是隋炀帝,目的是加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。大运河以洛阳为中心,北抵涿郡(今北京),南至余杭(今杭州)。从北向南四段运河是永济渠、通济渠、邗沟、江南河。从北向南连接的五条河流是海河、黄河、淮河、长江、钱塘江。大运河开通的积极作用是加强了南北地区政治、经济和文化交流。消极作用是给人民带来了沉重的负担,加速了隋朝的灭亡。

2.唐太宗年号贞观,吸取隋朝速亡教训,重用贤才,如宰相房玄龄和杜如晦、谏臣魏征;政治上完善制度,考核官吏;经济上减轻人民的劳役负担,发展农业生产;出现政治清明、经济发展、国力增强、文教昌盛的盛世,史称“贞观之治”。

【真题回顾】

1.(2018·黔东南)杜甫诗“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实”,描绘的是( )

A.贞观之治 B.开皇之治 C.开元盛世 D.文景之治

【知识考点】开元盛世.

【思路分析】本题考查了开元盛世。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加。

【解答过程】杜甫诗“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实”,描绘的是开元盛世。唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令政绩,还注意节俭,这些改革措施使开元年间政局为之一新。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。

故选:C。

2.(2022·重庆·中考真题)隋唐时期,江都(今扬州)发展较快,经济地位日益重要。据右图可知,江都地位的上升得益于( )

A.其为隋朝都城之一 B.大运河以其为中心

C.位于运河与长江交汇之地 D.经济重心的南移最终完成

【答案】C

【解析】

【详解】

【考查点】大运河的开通【解题思路】根据“隋朝大运河示意图”结合所学知识,为加强南北交通,隋朝开凿大运河,大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,位于运河枢纽的江都(今扬州),经济地位日益重要,C项正确;江都不是隋朝的都城,排除A项;大运河以洛阳为中心,排除B项;经济重心在南宋最后完成,排除D项。故选C项。

3.(2022·黑龙江大庆·中考真题)隋朝和秦朝都在中国历史上留下了耀眼的光芒,以下关于两个朝代说法正确的是

A.都定都长安 B.都出现盛世局面

C.都实现制度创新 D.都推行三省六部制

【答案】C

【解析】

【详解】

秦朝建立了一套专制主义中央集权制度,隋朝开创三省六部制及科举制度。因此,两个朝代都实现了制度创新,C项正确;秦朝定都咸阳,排除A项;秦朝没有出现盛世,排除B项;秦朝没有推行三省六部制,排除D项。故选C项。

4.(2022·内蒙古包头·中考真题)魏晋南北朝时期,各民族间交往、交流与交融日益加强,南方经济得到发展,科技文化显著进步。这些因素的共同作用是

A.实现了经济重心的南移 B.消除了南北之间的差异

C.奠定了隋唐统一的基础 D.形成了三国鼎立的局面

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料“魏晋南北朝时期,各民族间交往、交流与交融日益加强,南方经济得到发展,科技文化显著进步”可知,这些因素都为隋唐统一奠定了基础,排除C项;实现经济重心的南移是在南宋,排除A项;消除了南北之间的差异说法太绝对,差异没有消除,排除B项;形成了三国鼎立的局面是吴国的建立,排除D项;故选C项。

5.(2022·江苏连云港·中考真题)“对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的办法,向平民阶层选拔新进官员。”这一办法是指采用

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.科举制

【答案】D

【解析】

【详解】

根据所学可知,在隋朝,隋炀帝设立进士科,科举制诞生,它对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的办法,向平民阶层选拔新进官员,D项正确;禅让制是 原始社会末期最高首领传承制度, 世袭制以血缘为标准, 分封制是地方行政制度,排除ABC三项。故选D项。

6.(2022·湖南衡阳·中考真题)隋的“国富”历来为传统的史学家所津津乐道,隋炀帝在全国各地广设粮仓,长安、太原、洛阳等地的仓库储存了几千万匹布帛,直到唐朝初年,这些仓库中的粮食、布帛还没用尽,如此富庶的隋朝却短命而亡,其主要原因是( )

A.上层统治者奢侈腐化 B.隋朝统治政策不得民心

C.下层的人民起义不断 D.隋修建大运河耗费国力

【答案】B

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,隋朝短命而亡的主要原因是隋炀帝实行暴政,导致农民起义爆发,隋炀帝被部将杀死,隋朝灭亡。由此可知,隋朝统治政策不得民心是隋朝短命而亡的主要原因,故B符合题意;上层统治者奢侈腐化不是隋朝灭亡的主要原因,排除A;下层的人民起义不断是隋朝灭亡的直接原因,不是主要原因,排除C;隋修建大运河耗费国力是隋朝统治政策不得民心的表现,排除D。故选B。

7.(2022·浙江湖州·中考真题)有历史学家认为,中国古代政治社会最理想安定时期莫过于汉唐。下列能印证该观点的有

①文景之治 ②贞观之治 ③开元盛世 ④康乾盛世

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】A

【解析】

【详解】

文景之治出现于西汉,贞观之治和开元盛世出现于唐朝,①②③符合题意,A项正确;康乾盛世出现于清朝。④不符合题意,排除B、C和D项。故选A项。

8.(2022·湖南郴州·中考真题)“结束了数百年的政权分立局面,创立的制度成为后世选拔官员的主要途径,社会风气开放,文化发达,中外交流活跃,在当时世界上有巨大影响力。”材料描述的是( )

A.秦汉时期 B.魏晋时期 C.隋唐时期 D.明清时期

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料“创立的制度成为后世选拔官员的主要途径”可得出隋唐时期,创立和完善了科举制度,通过学识选拔人才,C项正确;秦汉时期没有创立科举制,排除A项;魏晋时期是分裂时期,排除B项;明清时期闭关锁国,逐渐落伍于世界潮流,排除D项。故选C项。

9.(2022·新疆·中考真题)唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期。这一时期

A.开通了大运河 B.完善了三省六部制

C.开创了科举制 D.发明了活字印刷术

【答案】B

【解析】

【详解】

根据所学可知,唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期,这一时期完善了三省六部制,促进了政治的稳定,B项正确;隋朝开通了大运河 、 开创了科举制,宋代发明了活字印刷术,排除ACD三项。故选B项。

10.(2022·黑龙江绥化·中考真题)唐太宗统治时期出现的繁荣景象,历史上称为

A.文景之治

B.光武中兴

C.贞观之治

D.开元盛世

【答案】D

【解析】

【详解】

依据所学可知,唐太宗统治时期,虚心纳谏,重用贤能,吸取隋亡的教训,在政治、经济、法律等方面推行了一系列的改革措施。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”,故C符合题意;文景之治、光武中兴、开元盛世不合题意。故此题选C。

11.(2021·山东青岛·中考真题)“为了整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块,杨广用举世无双的大运河打通了中国的任督二脉,弥合了高原——山脉圈内长时间存在的南方和北方的裂痕。”这说明隋朝大运河的开通( )

A.实现了南北方统一 B.推动了隋朝的对外交往

C.加速了隋朝的灭亡 D.促进了南北方经济交流

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

材料“整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块”“弥合了......南方和北方的裂痕”体现了隋朝大运河的开通促进了南北方的经济交流,D项正确;隋朝修建大运河之前就已经统一了南北方,排除A项;材料“整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块”“弥合了......南方和北方的裂痕”强调的是大运河对国内的影响,排除B项;材料强调大运河的修建,促进了南北方经济交流而非加速隋朝灭亡,排除C项。故选D项。

12.(2021·四川内江·中考真题)588年,隋文帝杨坚命令杨广率水陆大军50余万渡江作战,进攻江南的陈朝,589年,陈后主被俘投降,陈朝灭亡。这一历史事件的影响是( )

A.夺取了北周政权,建立隋朝 B.结束了长期分裂,统一全国

C.夺取了陈朝政权,建立唐朝 D.击败了东西突厥,控制西域

【答案】B

【解析】

【详解】

581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝,589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一。B项正确;隋朝建立是在581年,排除AC项;材料没有涉及击败了东西突厥,控制西域,排除D项。故选B项。

13.(2021·广东·中考真题)隋初有官员进表,称:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置,或户不满千,二郡分领。”这说明当时

A.分封制度盛行 B.全国户口众多 C.土地兼并严重 D.郡县数量过多

【答案】D

【解析】

【详解】

根据“当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置”可知,隋朝郡县数量过多,故选D;隋朝没有实行分封制,排除A;材料反咉郡县数量多,无法体现全国户口众多,排除B;材料信息与土地兼并无关,排除C。

14.(2021·福建福州·中考真题)下图所示为某同学研究性学习的关键内容。据此可知,其研究的主题是

A.南方经济发展原因 B.孝文帝的汉化政策

C.隋统一全国的背景 D.科举制的深远影响

【答案】C

【解析】

【详解】

依据题干信息可知,三国两晋南北朝时期出现了民族交融的一次高潮。社会动荡不安使门阀士族走向衰落。北方居民大量南迁,促进了江南地区的开发。连年的征战,人们渴望和平。北周外戚杨坚夺取北周政权,建立隋朝,杨坚就是隋文帝,故C正确;连年的征战使北方居民大量南迁,带去了先进的技术和劳动力,孝文帝的汉化政策促进了民族交融,AB比较片面,与题干内容不符,故错误;隋炀帝创立了科举制,故D错误。综上故选C。

15.(2021·山东临沂·中考真题)隋文帝杨坚之父杨忠,曾被北周封为“随国公”。杨坚袭此封爵,夺位后立国号为随",但其认为随有“走”的意思,恐不祥,遂改为“隋”。这句话表明

A.杨忠经历了北周和南朝 B.杨忠是隋朝的开国皇帝

C.杨坚没有做过“随国公” D.隋朝最初的国号是“随"

【答案】D

【解析】

【详解】

材料中介绍了隋朝的来历。材料中“杨坚袭此封爵,夺位后立国号为随”说明隋朝最初国号是随朝,后来改为隋朝。故D符合题意;杨坚并没经历南朝,排除A;隋朝的开国皇帝是杨坚,排除B;材料中“杨坚袭此封爵”说明杨坚做过“随国公”,排除C;故选D。

16.(2021·江苏无锡·中考真题)下面示意图中括号处应填入( )

A.分封制度 B.察举制度 C.刺史制度 D.科举制度

【答案】D

【解析】

【详解】

隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识, 初步建立起通过考试选拔人才的制度。②隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。从唐到清朝一直实行科举制度 。故D符合题意;分封制是西周实行的地方制度,排除A;察举制是西汉时期实行选官制度,排除B;刺史制度是西汉时期监察制度,排除C。故选D。

17.(2021·山东德州·中考真题)《新唐书》中写道:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。朕尝保此三鉴,内防己过。今魏征逝,一鉴亡矣。”材料中的“朕”在位期间,出现了

A.“文景之治” B.光武中兴 C.“贞观之治” D.“开元盛世”

【答案】C

【解析】

【详解】

根据所学可知,魏征是唐太宗时任用的贤才,唐太宗年号贞观,他在位时期,出现了“贞观之治”的局面,C项正确;“文景之治”是西汉汉文帝和汉景帝时期出现的治世局面,排除A项; 光武中兴是东汉光武帝刘秀在位时期的统治局面,排除B项;“开元盛世”是唐玄宗时期出现的盛世局面,排除D项。故选C项。

18.(2021·宁夏·中考真题)中国古代先后出现了“文景之治”、贞观之治”、“开元盛世”等盛世局面。判断是否成为“盛世”的最根本标准在于

A.不拘一格选拔人才 B.有开明君主出现

C.吸取前朝灭亡教训 D.老百姓安居乐业

【答案】D

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,古代“盛世”的最根本标准在于老百姓是否安居乐业,经济是否发展,因此D项正确;ABC项均属于古代“盛世”局面出现的原因,但是并非是根本原因,排除。故选D项。

19.(2021·湖北黄石·中考真题)诗歌往往能在-定程度上反映当时的重大历史事件或社会风貌,下列对应正确的是

A.万国尽征成,烽火被冈峦一陈桥兵变

B.鉴真盲目航东海,一片精诚照太清一玄奘西行

C.故乡若问登科事,便是当初老榜官-分封制度

D.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室一开元盛世

【答案】D

【解析】

【详解】

结合所学内容可知,忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室是对开元盛世的描述,故选D;A项中的诗句描述的是安史之乱,B项中的诗句描述的是鉴真东渡,C项中的诗句描述的是科举制,排除ABC。

20.(2021·广东·中考真题)高士廉等奉命编写《氏族志》时,以山东崔氏为第一等。唐太宗看后极为不满,要求按当朝官爵重新编定,遂以皇族为第一等,将山东崔氏降为第三等。这反映唐初

A.贵族等第观念犹存 B.君主权威面临挑战

C.区域经济发展不均 D.科举制度初见成效

【答案】A

【解析】

【详解】

根据题干材料并结合所学知识可知,所谓氏族,就是士族。高士廉完成初稿后呈给唐太宗观看,列山东崔姓为上之上等,可见当时的门第观念影响深入人心。唐太宗看后不满意,指示按照当朝官爵重新编定,“皇族”为一等,山东“士族”为三等。唐太宗此举明显是在降低、抑制门阀士族以加强皇权,借以打击门阀士族的势力。由此可见,材料反映了唐初贵族等第观念犹存,故A项正确;唐太宗利用编写《氏族志》,抑制门阀士族以加强皇权,排除B项;题干材料反映了唐朝初年抑制门阀士族以加强皇权,与区域经济发展和科举制度无关,排除CD项。故选A项。

21.(2022·浙江杭州·中考真题)一河贯南北,文脉承古今。阅读材料,回答问题。

材料一 隋朝时,在已有天然水道和人工运河的基础之上,开凿了一条贯穿南北的大运河。某同学为进一步了解大运河,翻阅书籍,看到如下描述。

西通河洛,南达江淮……其交、广、荆、益、扬、越等州,运漕商旅,往来不绝。

——(唐)杜佑《通典》

材料二 该同学从书中摘录了有关隋朝大运河的评价,并制作了如下书摘。

书摘一:隋之疏淇汴……在隋之民不胜其害也,在唐之民不胜其利也。

——(唐)皮日休《皮子文薮汴河铭》

书摘二:隋炀帝开凿运河,本是惠及百姓、泽被后世,利国利民的工程,但因劳役过于繁重,反而成了一项虐政,加速了农民起义的爆发。但是运河的开通,对于以后唐、宋两代经济文化的发展和政权的巩固,都起了巨大的作用。

——安作璋主编《中国运河文化史》(上册)

(1)结合所学知识,简述大运河的历史价值。

(2)材料二中对隋朝大运河的评价,对我们认识史事有何借鉴意义?

【答案】(1)大运河的开通,有力促进了南北经济、文化交流,对于巩固国家统一和推动沿岸地区的城镇发展起了重要作用。在隋唐以后的朝代,大运河继续发挥着贯通南北水路的作用,直到今天,大运河的某些河段依然承担着水路运输的作用。

(2)坚持唯物史观,用发展的、辩证的眼光看待史事。

【解析】

【详解】

(1)由“西通河洛,南达江淮……其交、广、荆、益、扬、越等州,运漕商旅,往来不绝”结合所学可知,大运河的开通,有力促进了南北经济、文化交流,对于巩固国家统一和推动沿岸地区的城镇发展起了重要作用。在隋唐以后的朝代,大运河继续发挥着贯通南北水路的作用,直到今天,大运河的某些河段依然承担着水路运输的作用。

(2)两则书摘都对大运河的开凿作了客观公正的评价,说明认识史事要坚持唯物史观,用发展的、辩证的眼光看待史事。

22.(2021·江苏连云港·中考真题)运用所学知识,回答下列问题。

(1)据材料一,逐条归纳有关汉武帝时期的历史信息。

材料一:经“文景之治”,武帝时国力上升。在调整、限制、打击王国势力的过程中,郡县制逐步成为汉国家结构的主体。也正是在这个基础上,汉武帝从政治、经济、文化上采取了一系列措施,使汉帝国走向强盛。

——摘编自卜宪群《秦汉之际国家结构的演变》

(2)据材料二,概括唐太宗有关治国的想法。这些想法是否得到实施 列举相关史实说明。

材料二:贞观二年,太宗谓侍臣曰:凡事皆须务本。国以人为本…为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。

——摘自《贞观政要》

(3)综合上述材料,分析实现国家强盛的主要因素。

【答案】(1)历史信息:国力上升;郡县制成为国家主体;走向强盛。

(2)①想法要务本;以人为本;用人要各尽其才;用人注重德才兼备。(任意2点)

②是

③说明:重用魏征、房玄龄、杜如晦等;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;严格考查各级官吏政绩。(任意2点)

(3)主要因素:国家统一;注重培养人才,选拔人才;以民为本。(任意2点)

【解析】

【详解】

(1)据材料一“武帝时国力上升”,可知:国力上升;据材料一“郡县制逐步成为汉国家结构的主体”,可知:郡县制成为国家主体;据材料一“使汉帝国走向强盛”,可知:走向强盛。

(2)①据材料二“凡事皆须务本。国以人为本…为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本”,概括可知:唐太宗有关治国的想法有:要务本;以人为本;用人要各尽其才;用人注重德才兼备。②结合所学可知:唐太宗的这些治国的想法都得到了实施;③结合所学可知:唐太宗统治时期虚心纳谏,善用人才,重用魏征、房玄龄、杜如晦等;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;严格考查各级官吏政绩。

(3)开放性设问,结合上述材料及所学知识,围绕“实现国家强盛”作答,言之成理即可。如:国家统一;注重培养人才,选拔人才;以民为本。(任意2点)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第六单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代(一)(第1-2课)

【时空坐标】

【课标要求】

1.知道隋朝的统一,了解科举取士制度的创建和大运河的开通;知道隋朝灭亡的原因。

2.知道唐太宗和"贞观之治",知道唐玄宗和开元盛世”,初步认识唐朗兴盛的原因。

3.以文成公主入藏、鉴真东渡、玄西行等史实为例,说明唐代民族和睦与中外文化交流的发展。通过经济繁荣、开放的社会风气唐诗的盛行,了解盛唐的社会气象

4.通过经济繁荣开放的社会风气和唐诗的盛行,了解唐的社会气象

5.知道安史之乱导致唐朝由盛转衰,知道唐朝灭亡后五代十国的局面

【考点梳理】

考点一 隋朝的统一与灭亡原因

课标要求:知道隋朝的统一;知道隋朝灭亡的原因。

1.建立:581年,隋文帝杨坚建立隋朝,定都长安。

2.统一:589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。隋的统一,结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

3.灭亡:618年,因隋炀帝的残暴统治,隋朝灭亡。

考点二 隋朝大运河的开通

课标要求:了解大运河的开通。

1.目的:加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。

2.人物、时间:隋炀帝,605年起。

3.三点:以洛阳为中心;北抵涿郡(今北京),南至余杭(今浙江杭州)。

4.四段:(自北向南)永济渠—通济渠—邗沟—江南河。

5.五河:(自北向南)连接海河、黄河、淮河、长江、钱塘江。

6.评价:

(1)积极作用:加强了南北地区政治、经济和文化交流。

(2)消极影响:加重百姓负担,加速了隋朝的灭亡。

易错点辨析

1.易错字:隋炀帝的“炀”,邗沟的“邗”,涿郡的“涿”。

2.易混点:(1)隋朝的都城是长安,但是大运河的中心是洛阳。

(2)大运河的目的和作用容易混淆,目的是指进行某件事情,主观想要达到的具体效果;作用是事件完成之后,起到的客观影响。

考点三 隋唐科举制

课标要求:了解科举取士制度的创建。

1.背景:魏晋南北朝时期选官由上层权贵垄断,看重门第,不太注重才能。

2.科举制的诞生(隋朝):

(1)隋文帝初步建立起通过考试选拔人才的制度。

(2)隋炀帝时进士科的创立,标志着科举制度正式确立。

3.科举制的完善(唐朝):

(1)唐太宗:增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目。

(2)武则天:创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

4.历史意义:科举制的创立是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。此后,科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直维持了约1300年。(1905年清末废除)

易错点辨析

易混点:最早通过考试的方式选拔人才的是隋文帝,但是科举制的正式诞生是在隋炀帝时期。

考点四 贞观之治、开元盛世、唐朝兴盛原因

课标要求:知道唐太宗和“贞观之治”,知道唐玄宗和“开元盛世”,初步认识唐朝兴盛的原因。

1.唐朝建立:618年,李渊建立唐朝,定都长安。

2.唐朝盛世:

(1)贞观之治

①含义:唐太宗统治时期,政治比较清明,经济发展较快,国力增强,文教昌盛,史称“贞观之治”。

②出现的原因(措施):

a.用人上:任用贤才(房谋杜断—房玄龄、杜如晦),虚心纳谏(魏征—谏臣)。

b.政治上:进一步完善三省六部制;制定法律,减省刑罚;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;严格考察各级官吏的政绩。

c.经济上:吸取隋朝速亡教训,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。

d.军事上:先后击败东、西突厥,加强了对西域的统治。

e.民族上:实行开明的民族政策,被尊称为“天可汗”。把文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布,促进了吐蕃经济和社会发展,增进了汉藏的友好关系。

f.对外:玄奘西行天竺取经。

(2)开元盛世

①含义:唐玄宗统治前期开元年间,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

②出现的原因(措施):

a.选贤任能:贤相姚崇、宋璟。

b.整顿吏治,裁减冗员。

c.发展经济,改革税制。

d.注重文教,编修经籍。

3.唐朝兴盛原因:

(1)国家统一、社会安定是兴盛的前提。

(2)经济发展、技术进步是兴盛的基础。发明推广犁地工具曲辕犁和灌溉工具筒车。

(3)政治清明、政策稳定是兴盛的保证,如制度创新、民族政策开明、对外开放等。

(4)人民群众的辛勤劳动。

(5)统治者励精图治、勤政爱民。

【能力提升】

一、名词解释

进士科:进士科是科举考试科目之一。始设于隋朝,唐朝时,“进士科”“明经科”都算是考试科别,明经科考经学和时务策。进士科除考经学和时务策以外,还要“加考诗赋”。

二、联系比较

1.比较九品中正制和科举制

选官制度 选官依据 用官方法 影响

九品中正制 门第高低 按门第高低授官 权贵垄断官吏选拔权

科举制度 学识高低 按才学高低授官 扩大了官吏选拔范围

2.从政治、经济、民族关系、思想文化等方面,列出秦始皇、汉武帝、唐太宗的历史功过。

项目 政治 经济 民族关系 思想文化

不同点 秦始皇 创立大一统的中央集权制度:中央设皇帝制度、三公九卿制度;地方实行郡县制,加强中央集权 统一货币、度量衡;修驰道、车同轨 修长城抵御匈奴 统一文字;焚书坑儒

汉武帝 实行“推恩令”,建立刺史制度,加强中央集权 将铸币权和盐铁经营权收归中央;重视兴修水利 派卫青、霍去病北击匈奴,使匈奴无力与西汉对抗;派张骞出使西域 “罢黜百家,尊崇儒术”;兴办太学

唐太宗 完善三省六部制;制定法律;减省刑罚;增加科举考试科目,鼓励士人报考;严格考察各级官吏的政绩 重视发展生产、轻徭薄赋 在西域设置安西都护府;文成公主入藏 开放包容,兼容并蓄

相同点 (1)都是中国古代有作为的皇帝和杰出的政治家,都对中国历史发展作出了重要贡献; (2)都在政治、经济、文化、民族关系上采取了一系列措施,加强了中央集权有利于统一多民族国家的发展

三、 如何评价武则天

武则天在位时期,她打击旧士族势力,促进经济发展,巩固了边疆;大力发展科举,重用人才,推动了文化的发展。因此,整体而言,武则天是对历史发展作出了巨大贡献。

四、单元启示

1.统一是历史发展的必然趋势。

2.杰出历史人物对历史发展起到了推动作用。

3.国家统一、社会安定是社会经济发展的必要前提。

【图解历史】

1.开通隋朝大运河的人物是隋炀帝,目的是加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。大运河以洛阳为中心,北抵涿郡(今北京),南至余杭(今杭州)。从北向南四段运河是永济渠、通济渠、邗沟、江南河。从北向南连接的五条河流是海河、黄河、淮河、长江、钱塘江。大运河开通的积极作用是加强了南北地区政治、经济和文化交流。消极作用是给人民带来了沉重的负担,加速了隋朝的灭亡。

2.唐太宗年号贞观,吸取隋朝速亡教训,重用贤才,如宰相房玄龄和杜如晦、谏臣魏征;政治上完善制度,考核官吏;经济上减轻人民的劳役负担,发展农业生产;出现政治清明、经济发展、国力增强、文教昌盛的盛世,史称“贞观之治”。

【真题回顾】

1.(2018·黔东南)杜甫诗“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实”,描绘的是( )

A.贞观之治 B.开皇之治 C.开元盛世 D.文景之治

【知识考点】开元盛世.

【思路分析】本题考查了开元盛世。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加。

【解答过程】杜甫诗“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实”,描绘的是开元盛世。唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令政绩,还注意节俭,这些改革措施使开元年间政局为之一新。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。

故选:C。

2.(2022·重庆·中考真题)隋唐时期,江都(今扬州)发展较快,经济地位日益重要。据右图可知,江都地位的上升得益于( )

A.其为隋朝都城之一 B.大运河以其为中心

C.位于运河与长江交汇之地 D.经济重心的南移最终完成

【答案】C

【解析】

【详解】

【考查点】大运河的开通【解题思路】根据“隋朝大运河示意图”结合所学知识,为加强南北交通,隋朝开凿大运河,大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,位于运河枢纽的江都(今扬州),经济地位日益重要,C项正确;江都不是隋朝的都城,排除A项;大运河以洛阳为中心,排除B项;经济重心在南宋最后完成,排除D项。故选C项。

3.(2022·黑龙江大庆·中考真题)隋朝和秦朝都在中国历史上留下了耀眼的光芒,以下关于两个朝代说法正确的是

A.都定都长安 B.都出现盛世局面

C.都实现制度创新 D.都推行三省六部制

【答案】C

【解析】

【详解】

秦朝建立了一套专制主义中央集权制度,隋朝开创三省六部制及科举制度。因此,两个朝代都实现了制度创新,C项正确;秦朝定都咸阳,排除A项;秦朝没有出现盛世,排除B项;秦朝没有推行三省六部制,排除D项。故选C项。

4.(2022·内蒙古包头·中考真题)魏晋南北朝时期,各民族间交往、交流与交融日益加强,南方经济得到发展,科技文化显著进步。这些因素的共同作用是

A.实现了经济重心的南移 B.消除了南北之间的差异

C.奠定了隋唐统一的基础 D.形成了三国鼎立的局面

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料“魏晋南北朝时期,各民族间交往、交流与交融日益加强,南方经济得到发展,科技文化显著进步”可知,这些因素都为隋唐统一奠定了基础,排除C项;实现经济重心的南移是在南宋,排除A项;消除了南北之间的差异说法太绝对,差异没有消除,排除B项;形成了三国鼎立的局面是吴国的建立,排除D项;故选C项。

5.(2022·江苏连云港·中考真题)“对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的办法,向平民阶层选拔新进官员。”这一办法是指采用

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.科举制

【答案】D

【解析】

【详解】

根据所学可知,在隋朝,隋炀帝设立进士科,科举制诞生,它对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的办法,向平民阶层选拔新进官员,D项正确;禅让制是 原始社会末期最高首领传承制度, 世袭制以血缘为标准, 分封制是地方行政制度,排除ABC三项。故选D项。

6.(2022·湖南衡阳·中考真题)隋的“国富”历来为传统的史学家所津津乐道,隋炀帝在全国各地广设粮仓,长安、太原、洛阳等地的仓库储存了几千万匹布帛,直到唐朝初年,这些仓库中的粮食、布帛还没用尽,如此富庶的隋朝却短命而亡,其主要原因是( )

A.上层统治者奢侈腐化 B.隋朝统治政策不得民心

C.下层的人民起义不断 D.隋修建大运河耗费国力

【答案】B

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,隋朝短命而亡的主要原因是隋炀帝实行暴政,导致农民起义爆发,隋炀帝被部将杀死,隋朝灭亡。由此可知,隋朝统治政策不得民心是隋朝短命而亡的主要原因,故B符合题意;上层统治者奢侈腐化不是隋朝灭亡的主要原因,排除A;下层的人民起义不断是隋朝灭亡的直接原因,不是主要原因,排除C;隋修建大运河耗费国力是隋朝统治政策不得民心的表现,排除D。故选B。

7.(2022·浙江湖州·中考真题)有历史学家认为,中国古代政治社会最理想安定时期莫过于汉唐。下列能印证该观点的有

①文景之治 ②贞观之治 ③开元盛世 ④康乾盛世

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】A

【解析】

【详解】

文景之治出现于西汉,贞观之治和开元盛世出现于唐朝,①②③符合题意,A项正确;康乾盛世出现于清朝。④不符合题意,排除B、C和D项。故选A项。

8.(2022·湖南郴州·中考真题)“结束了数百年的政权分立局面,创立的制度成为后世选拔官员的主要途径,社会风气开放,文化发达,中外交流活跃,在当时世界上有巨大影响力。”材料描述的是( )

A.秦汉时期 B.魏晋时期 C.隋唐时期 D.明清时期

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料“创立的制度成为后世选拔官员的主要途径”可得出隋唐时期,创立和完善了科举制度,通过学识选拔人才,C项正确;秦汉时期没有创立科举制,排除A项;魏晋时期是分裂时期,排除B项;明清时期闭关锁国,逐渐落伍于世界潮流,排除D项。故选C项。

9.(2022·新疆·中考真题)唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期。这一时期

A.开通了大运河 B.完善了三省六部制

C.开创了科举制 D.发明了活字印刷术

【答案】B

【解析】

【详解】

根据所学可知,唐朝前期,先后出现了被誉为“贞观之治"和"开元盛世的升平时期,这一时期完善了三省六部制,促进了政治的稳定,B项正确;隋朝开通了大运河 、 开创了科举制,宋代发明了活字印刷术,排除ACD三项。故选B项。

10.(2022·黑龙江绥化·中考真题)唐太宗统治时期出现的繁荣景象,历史上称为

A.文景之治

B.光武中兴

C.贞观之治

D.开元盛世

【答案】D

【解析】

【详解】

依据所学可知,唐太宗统治时期,虚心纳谏,重用贤能,吸取隋亡的教训,在政治、经济、法律等方面推行了一系列的改革措施。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”,故C符合题意;文景之治、光武中兴、开元盛世不合题意。故此题选C。

11.(2021·山东青岛·中考真题)“为了整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块,杨广用举世无双的大运河打通了中国的任督二脉,弥合了高原——山脉圈内长时间存在的南方和北方的裂痕。”这说明隋朝大运河的开通( )

A.实现了南北方统一 B.推动了隋朝的对外交往

C.加速了隋朝的灭亡 D.促进了南北方经济交流

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

材料“整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块”“弥合了......南方和北方的裂痕”体现了隋朝大运河的开通促进了南北方的经济交流,D项正确;隋朝修建大运河之前就已经统一了南北方,排除A项;材料“整合长江和黄河这两条大河孕育的经济板块”“弥合了......南方和北方的裂痕”强调的是大运河对国内的影响,排除B项;材料强调大运河的修建,促进了南北方经济交流而非加速隋朝灭亡,排除C项。故选D项。

12.(2021·四川内江·中考真题)588年,隋文帝杨坚命令杨广率水陆大军50余万渡江作战,进攻江南的陈朝,589年,陈后主被俘投降,陈朝灭亡。这一历史事件的影响是( )

A.夺取了北周政权,建立隋朝 B.结束了长期分裂,统一全国

C.夺取了陈朝政权,建立唐朝 D.击败了东西突厥,控制西域

【答案】B

【解析】

【详解】

581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝,589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一。B项正确;隋朝建立是在581年,排除AC项;材料没有涉及击败了东西突厥,控制西域,排除D项。故选B项。

13.(2021·广东·中考真题)隋初有官员进表,称:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置,或户不满千,二郡分领。”这说明当时

A.分封制度盛行 B.全国户口众多 C.土地兼并严重 D.郡县数量过多

【答案】D

【解析】

【详解】

根据“当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置”可知,隋朝郡县数量过多,故选D;隋朝没有实行分封制,排除A;材料反咉郡县数量多,无法体现全国户口众多,排除B;材料信息与土地兼并无关,排除C。

14.(2021·福建福州·中考真题)下图所示为某同学研究性学习的关键内容。据此可知,其研究的主题是

A.南方经济发展原因 B.孝文帝的汉化政策

C.隋统一全国的背景 D.科举制的深远影响

【答案】C

【解析】

【详解】

依据题干信息可知,三国两晋南北朝时期出现了民族交融的一次高潮。社会动荡不安使门阀士族走向衰落。北方居民大量南迁,促进了江南地区的开发。连年的征战,人们渴望和平。北周外戚杨坚夺取北周政权,建立隋朝,杨坚就是隋文帝,故C正确;连年的征战使北方居民大量南迁,带去了先进的技术和劳动力,孝文帝的汉化政策促进了民族交融,AB比较片面,与题干内容不符,故错误;隋炀帝创立了科举制,故D错误。综上故选C。

15.(2021·山东临沂·中考真题)隋文帝杨坚之父杨忠,曾被北周封为“随国公”。杨坚袭此封爵,夺位后立国号为随",但其认为随有“走”的意思,恐不祥,遂改为“隋”。这句话表明

A.杨忠经历了北周和南朝 B.杨忠是隋朝的开国皇帝

C.杨坚没有做过“随国公” D.隋朝最初的国号是“随"

【答案】D

【解析】

【详解】

材料中介绍了隋朝的来历。材料中“杨坚袭此封爵,夺位后立国号为随”说明隋朝最初国号是随朝,后来改为隋朝。故D符合题意;杨坚并没经历南朝,排除A;隋朝的开国皇帝是杨坚,排除B;材料中“杨坚袭此封爵”说明杨坚做过“随国公”,排除C;故选D。

16.(2021·江苏无锡·中考真题)下面示意图中括号处应填入( )

A.分封制度 B.察举制度 C.刺史制度 D.科举制度

【答案】D

【解析】

【详解】

隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识, 初步建立起通过考试选拔人才的制度。②隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。从唐到清朝一直实行科举制度 。故D符合题意;分封制是西周实行的地方制度,排除A;察举制是西汉时期实行选官制度,排除B;刺史制度是西汉时期监察制度,排除C。故选D。

17.(2021·山东德州·中考真题)《新唐书》中写道:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。朕尝保此三鉴,内防己过。今魏征逝,一鉴亡矣。”材料中的“朕”在位期间,出现了

A.“文景之治” B.光武中兴 C.“贞观之治” D.“开元盛世”

【答案】C

【解析】

【详解】

根据所学可知,魏征是唐太宗时任用的贤才,唐太宗年号贞观,他在位时期,出现了“贞观之治”的局面,C项正确;“文景之治”是西汉汉文帝和汉景帝时期出现的治世局面,排除A项; 光武中兴是东汉光武帝刘秀在位时期的统治局面,排除B项;“开元盛世”是唐玄宗时期出现的盛世局面,排除D项。故选C项。

18.(2021·宁夏·中考真题)中国古代先后出现了“文景之治”、贞观之治”、“开元盛世”等盛世局面。判断是否成为“盛世”的最根本标准在于

A.不拘一格选拔人才 B.有开明君主出现

C.吸取前朝灭亡教训 D.老百姓安居乐业

【答案】D

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,古代“盛世”的最根本标准在于老百姓是否安居乐业,经济是否发展,因此D项正确;ABC项均属于古代“盛世”局面出现的原因,但是并非是根本原因,排除。故选D项。

19.(2021·湖北黄石·中考真题)诗歌往往能在-定程度上反映当时的重大历史事件或社会风貌,下列对应正确的是

A.万国尽征成,烽火被冈峦一陈桥兵变

B.鉴真盲目航东海,一片精诚照太清一玄奘西行

C.故乡若问登科事,便是当初老榜官-分封制度

D.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室一开元盛世

【答案】D

【解析】

【详解】

结合所学内容可知,忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室是对开元盛世的描述,故选D;A项中的诗句描述的是安史之乱,B项中的诗句描述的是鉴真东渡,C项中的诗句描述的是科举制,排除ABC。

20.(2021·广东·中考真题)高士廉等奉命编写《氏族志》时,以山东崔氏为第一等。唐太宗看后极为不满,要求按当朝官爵重新编定,遂以皇族为第一等,将山东崔氏降为第三等。这反映唐初

A.贵族等第观念犹存 B.君主权威面临挑战

C.区域经济发展不均 D.科举制度初见成效

【答案】A

【解析】

【详解】

根据题干材料并结合所学知识可知,所谓氏族,就是士族。高士廉完成初稿后呈给唐太宗观看,列山东崔姓为上之上等,可见当时的门第观念影响深入人心。唐太宗看后不满意,指示按照当朝官爵重新编定,“皇族”为一等,山东“士族”为三等。唐太宗此举明显是在降低、抑制门阀士族以加强皇权,借以打击门阀士族的势力。由此可见,材料反映了唐初贵族等第观念犹存,故A项正确;唐太宗利用编写《氏族志》,抑制门阀士族以加强皇权,排除B项;题干材料反映了唐朝初年抑制门阀士族以加强皇权,与区域经济发展和科举制度无关,排除CD项。故选A项。

21.(2022·浙江杭州·中考真题)一河贯南北,文脉承古今。阅读材料,回答问题。

材料一 隋朝时,在已有天然水道和人工运河的基础之上,开凿了一条贯穿南北的大运河。某同学为进一步了解大运河,翻阅书籍,看到如下描述。

西通河洛,南达江淮……其交、广、荆、益、扬、越等州,运漕商旅,往来不绝。

——(唐)杜佑《通典》

材料二 该同学从书中摘录了有关隋朝大运河的评价,并制作了如下书摘。

书摘一:隋之疏淇汴……在隋之民不胜其害也,在唐之民不胜其利也。

——(唐)皮日休《皮子文薮汴河铭》

书摘二:隋炀帝开凿运河,本是惠及百姓、泽被后世,利国利民的工程,但因劳役过于繁重,反而成了一项虐政,加速了农民起义的爆发。但是运河的开通,对于以后唐、宋两代经济文化的发展和政权的巩固,都起了巨大的作用。

——安作璋主编《中国运河文化史》(上册)

(1)结合所学知识,简述大运河的历史价值。

(2)材料二中对隋朝大运河的评价,对我们认识史事有何借鉴意义?

【答案】(1)大运河的开通,有力促进了南北经济、文化交流,对于巩固国家统一和推动沿岸地区的城镇发展起了重要作用。在隋唐以后的朝代,大运河继续发挥着贯通南北水路的作用,直到今天,大运河的某些河段依然承担着水路运输的作用。

(2)坚持唯物史观,用发展的、辩证的眼光看待史事。

【解析】

【详解】

(1)由“西通河洛,南达江淮……其交、广、荆、益、扬、越等州,运漕商旅,往来不绝”结合所学可知,大运河的开通,有力促进了南北经济、文化交流,对于巩固国家统一和推动沿岸地区的城镇发展起了重要作用。在隋唐以后的朝代,大运河继续发挥着贯通南北水路的作用,直到今天,大运河的某些河段依然承担着水路运输的作用。

(2)两则书摘都对大运河的开凿作了客观公正的评价,说明认识史事要坚持唯物史观,用发展的、辩证的眼光看待史事。

22.(2021·江苏连云港·中考真题)运用所学知识,回答下列问题。

(1)据材料一,逐条归纳有关汉武帝时期的历史信息。

材料一:经“文景之治”,武帝时国力上升。在调整、限制、打击王国势力的过程中,郡县制逐步成为汉国家结构的主体。也正是在这个基础上,汉武帝从政治、经济、文化上采取了一系列措施,使汉帝国走向强盛。

——摘编自卜宪群《秦汉之际国家结构的演变》

(2)据材料二,概括唐太宗有关治国的想法。这些想法是否得到实施 列举相关史实说明。

材料二:贞观二年,太宗谓侍臣曰:凡事皆须务本。国以人为本…为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。

——摘自《贞观政要》

(3)综合上述材料,分析实现国家强盛的主要因素。

【答案】(1)历史信息:国力上升;郡县制成为国家主体;走向强盛。

(2)①想法要务本;以人为本;用人要各尽其才;用人注重德才兼备。(任意2点)

②是

③说明:重用魏征、房玄龄、杜如晦等;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;严格考查各级官吏政绩。(任意2点)

(3)主要因素:国家统一;注重培养人才,选拔人才;以民为本。(任意2点)

【解析】

【详解】

(1)据材料一“武帝时国力上升”,可知:国力上升;据材料一“郡县制逐步成为汉国家结构的主体”,可知:郡县制成为国家主体;据材料一“使汉帝国走向强盛”,可知:走向强盛。

(2)①据材料二“凡事皆须务本。国以人为本…为政之要,惟在得人。用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本”,概括可知:唐太宗有关治国的想法有:要务本;以人为本;用人要各尽其才;用人注重德才兼备。②结合所学可知:唐太宗的这些治国的想法都得到了实施;③结合所学可知:唐太宗统治时期虚心纳谏,善用人才,重用魏征、房玄龄、杜如晦等;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;严格考查各级官吏政绩。

(3)开放性设问,结合上述材料及所学知识,围绕“实现国家强盛”作答,言之成理即可。如:国家统一;注重培养人才,选拔人才;以民为本。(任意2点)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录