10第十单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展(二)(第18-21课)【中考历史总复习讲练学案(含解析)】

文档属性

| 名称 | 10第十单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展(二)(第18-21课)【中考历史总复习讲练学案(含解析)】 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第十单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与

发展(二)(第18-21课)

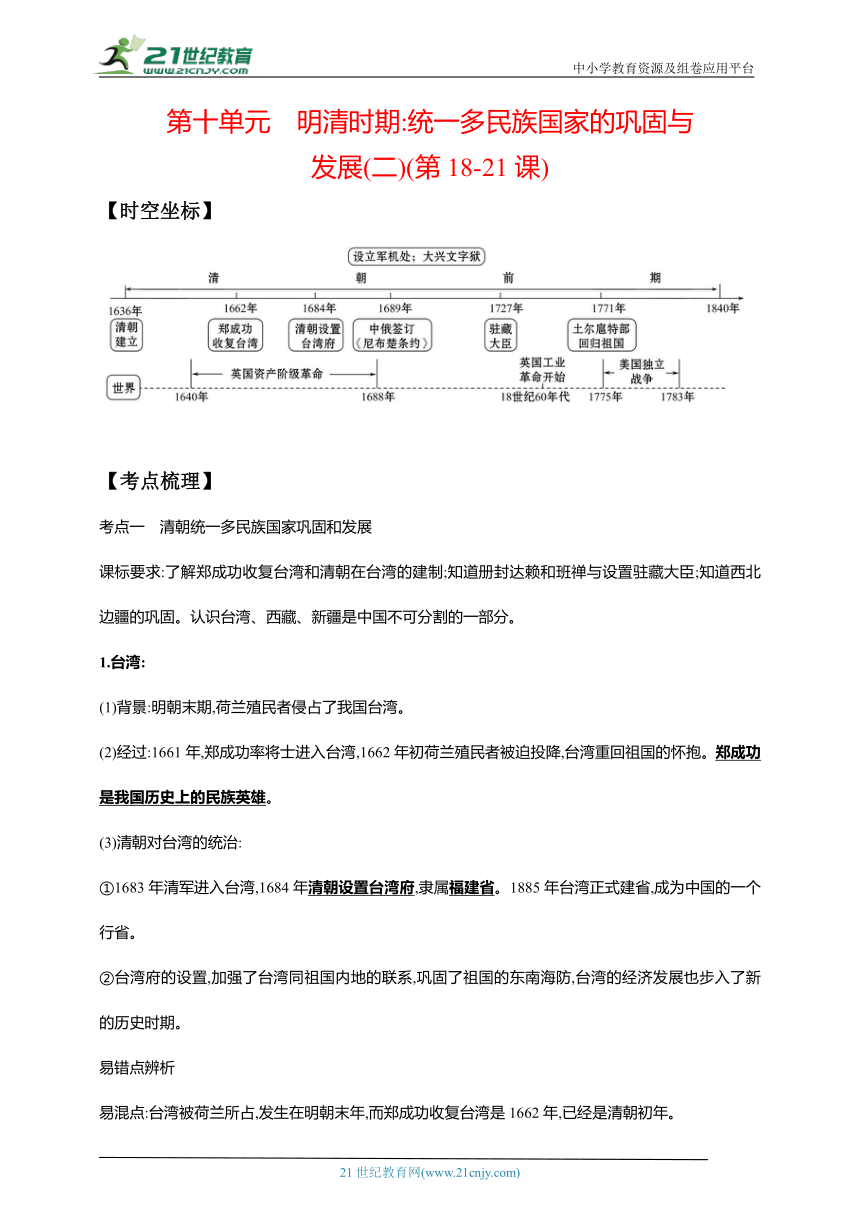

【时空坐标】

【考点梳理】

考点一 清朝统一多民族国家巩固和发展

课标要求:了解郑成功收复台湾和清朝在台湾的建制;知道册封达赖和班禅与设置驻藏大臣;知道西北边疆的巩固。认识台湾、西藏、新疆是中国不可分割的一部分。

1.台湾:

(1)背景:明朝末期,荷兰殖民者侵占了我国台湾。

(2)经过:1661年,郑成功率将士进入台湾,1662年初荷兰殖民者被迫投降,台湾重回祖国的怀抱。郑成功是我国历史上的民族英雄。

(3)清朝对台湾的统治:

①1683年清军进入台湾,1684年清朝设置台湾府,隶属福建省。1885年台湾正式建省,成为中国的一个行省。

②台湾府的设置,加强了台湾同祖国内地的联系,巩固了祖国的东南海防,台湾的经济发展也步入了新的历史时期。

易错点辨析

易混点:台湾被荷兰所占,发生在明朝末年,而郑成功收复台湾是1662年,已经是清朝初年。

2.西藏:

(1)确立册封制度:

①顺治帝接见西藏宗教首领达赖五世,赐予“达赖喇嘛”的封号。

②康熙帝赐予另一位西藏宗教首领“班禅额尔德尼”的封号。

③此后历代达赖和班禅,都必须经过中央政府的册封。

(2)设置驻藏大臣:1727年,清朝(雍正)设置驻藏大臣,监督西藏地方政务。1751年,设立噶厦,授达赖喇嘛和驻藏大臣共同管理政教事务。1793年颁布《钦定藏内善后章程》,明确驻藏大臣与达赖、班禅共同管理西藏政教事务。驻藏大臣还掌管地方军事、外交等事务。建立金瓶掣签制。

(3)影响:有效地加强了对西藏的管辖,有利于维护国家统一和民族团结。

易错点辨析

1.易错字:驻藏大臣的“藏”,班禅的禅是“礻”字旁而不是“衤”字旁。

2.易混点:西藏最早纳入我国版图是元朝设立宣政院,清朝册封达赖、班禅,设立驻藏大臣,是加强对西藏的管辖。

3.巩固西北边疆:

(1)康熙帝平定蒙古族准噶尔部噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆地区。

(2)乾隆帝平定回部大、小和卓兄弟的叛乱。(清代称维吾尔等族居住的天山以南地区为回部)

(3)设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区。

(4)土尔扈特部回归祖国。由于沙皇俄国的压迫,1771年,蒙古族土尔扈特部在首领渥巴锡的领导下返回新疆,为多民族国家的巩固和发展谱写了光辉的篇章。

4.归纳清朝加强对边疆地区管辖和维护祖国统一的主要措施和方法:

(1)抗击外来侵略:雅克萨之战。

(2)镇压分裂势力:康熙帝平定噶尔丹叛乱,乾隆帝平定大、小和卓兄弟的叛乱。

(3)设置机构管理:如设伊犁将军、驻藏大臣,设台湾府。

(4)确立册封制度:清朝确立了对历代达赖、班禅的册封制度。

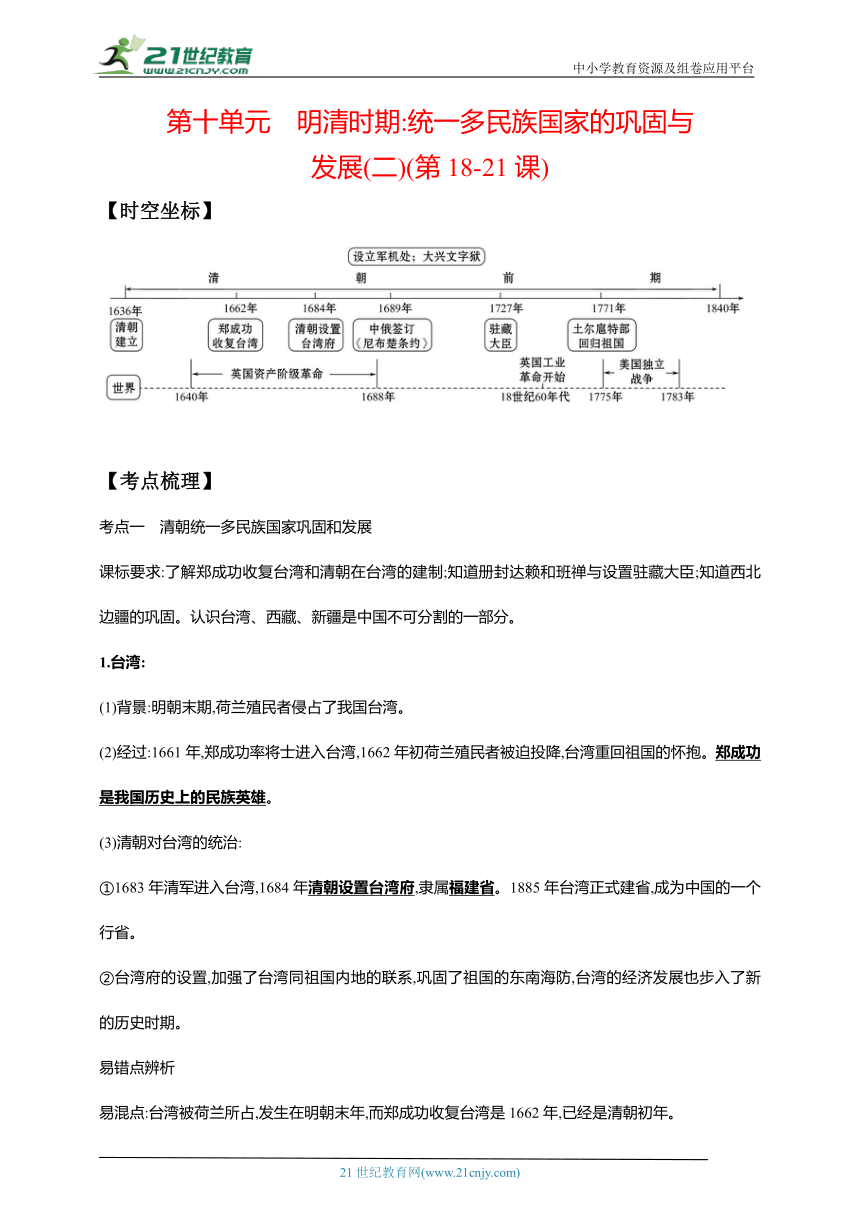

5.台湾、西藏、新疆是中国不可分割的一部分:

(1)结合史实说明台湾是中国领土不可分割的一部分。

①三国孙权派卫温率万人船队到达夷洲,加强了台湾和内地的联系。

②元朝设澎湖巡检司,管辖台湾和澎湖,台湾正式纳入我国版图。

③1662年郑成功赶走荷兰殖民者,收复台湾。

④1684年清朝设台湾府,隶属福建省。1885年台湾正式建省,成为中国的一个行省。

(2)结合史实说明西藏自古以来就是我国领土不可分割的一部分。

①唐朝:文成公主嫁给松赞干布,汉藏友好往来。

②元朝:设宣政院管理西藏,西藏正式成为我国一部分。

③清朝:册封达赖、班禅,设驻藏大臣,加强对西藏地区的管理。

(3)请用史实说明新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分。

①西汉:公元前60年西汉设西域都护,这是西域正式归属中央政权的开始。

②唐朝:唐设安西都护府、北庭都护府管理西域地区。

③清朝: 康熙帝平定了蒙古贵族噶尔丹叛乱;乾隆帝平定回部贵族大、小和卓的叛乱;设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区。

考点二 清朝前期经济发展

课标要求:通过清朝经济发展和人口增长的史实,了解清朝前期的兴盛。

1.农业生产的恢复和发展:

(1)原因:统治者重视农业生产,推行垦荒政策。

(2)表现:耕地面积扩大;兴修水利;推广玉米、甘薯等高产作物,粮食产量提高;经济作物种植面积扩大。

(3)影响:有利于社会的稳定和繁荣,推动手工业和城镇商品经济的发展。

2.手工业和商业的发展:

(1)手工业:传统手工业有很大发展;出现了比较成熟的手工业工场(雇佣关系的资本主义萌芽)。

(2)商业:形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网;形成了晋商和徽商等大商帮。

3.人口的增长:

(1)原因:清朝前期经济发展,国力增强,社会安定。

(2)表现:乾隆末年,人口达3亿,占当时世界总人口的1/3。

(3)影响:劳动力增加促进经济发展,人地矛盾突出导致环境破坏、社会压力,影响了经济的持续发展。

考点三 清朝君主专制的强化

课标要求:通过军机处的设置与文化专制措施,认识君主专制在清代的极端强化。

1.清朝建立:1636年皇太极改后金国号为清,1644年清军入关,迁都北京,统一全国。

2.设立军机处(君权到顶峰):

(1)原因:议政王大臣会议凌驾于皇权之上。

(2)目的:加强君主专制。

(3)过程。

①康熙时设立南书房,直接为皇帝草拟谕旨和处理奏章,绕开议政王大臣会议。

②雍正设军机处,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣只是跪受笔录,上传下达。

③乾隆时撤销议政王大臣会议。

(4)影响:使皇帝具有至高无上的权威,使君主专制进一步强化。(秦朝以来,专制皇权不断加强)

3.大兴文字狱:

(1)目的:从思想领域严密控制知识分子。

(2)朝代:康熙、雍正、乾隆三朝。

(3)影响:禁锢了思想,摧残了人才,严重阻碍思想、学术的发展和进步。

4.实行文化专制政策:一方面大力提倡尊孔读经,整理文献和编纂书籍,另一方面禁书毁书。

5.横向对比:清朝专制主义中央集权达到顶峰,封建制度衰落。英国完成资产阶级革命,确立君主立宪制的资本主义制度。

易错点辨析

易错字:雍正的“雍”。

考点四 清代中期以来的腐败和闭关锁国政策

课标要求:通过清代中期以来的腐败现象和闭关锁国政策,了解中国开始落后于世界发展潮流。

1.清代中期以来的腐败表现:

(1)官场腐败:乾隆以后,贪风更盛,官僚体制日益腐败。

(2)军队腐败:八旗兵军风军纪败坏,将领贪污兵饷;军备废弛。

(3)经济衰退:嘉庆以后,出现财政危机,政治腐败导致经济衰退,国力虚弱。

(4)贫富分化:土地兼并导致农民破产,沦为佃户、雇工、流民,社会危机重重。

2.闭关锁国:

(1)目的:维护清朝统治。

(2)原因:

①自给自足的封建经济,统治者认为天朝物产丰富,无所不有,无需同外国进行经济交流;

②清朝统治者担心国家领土主权受到外国侵略,又害怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治。

(3)含义:严格限制对外贸易。

(4)表现:

①顺治时期颁布“禁海令”,严厉限制海上贸易(不许擅自出海贸易;对出口的商品种类和出海船只的载重量作出严格的限制)。

②清朝在台湾设立行政建制后,放开宁波、漳州等地,作为对外通商口岸。

③1757年,只开放广州一处作为对外通商口岸,由朝廷特许的“广州十三行”统一经营对外贸易。

(5)影响:

①积极:对西方殖民者的侵略活动,起过一定的自卫作用。

②消极:清廷故步自封,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(6)启示:封闭导致落后,落后就要挨打,坚持改革开放。

(7)纵向对比:

中国古代对外关系发展:自西汉至明朝前期,历代都实行对外开放政策,以友好交往为主;明朝后期出现了对外交往与冲突交织并存的局面;明清实行“海禁”和“闭关锁国”政策,使中国逐渐脱离世界发展潮流。

总结:汉朝以陆路交通贸易为主;隋唐海陆并重;宋朝以海路为主;明朝前期海上对外交往兴盛;清朝逐渐封闭保守。

(8)横向对比:明朝实行“海禁”政策,清朝实行“闭关锁国”政策。同时期西方新航路开辟后西欧各国走上了殖民扩张的道路。

易错点辨析

易混点:清朝的闭关锁国政策是严格限制对外贸易,而不是完全禁止。

考点五 清朝文化

课标要求:以《红楼梦》和京剧为例,了解清代文学艺术的成就和特色。

1.《红楼梦》——中国古典小说的高峰:

(1)作者:清朝曹雪芹、高鹗。

(2)地位:艺术成就最高、影响最深远,是世界文化宝库中不可多得的文学名著。

(3)内容:书中描写贾、王、史、薛四大封建家族的衰亡和贵族青年贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧,揭示封建社会必然崩溃的历史趋势。

易错点辨析

易错字:《本草纲目》中的“纲”;《红楼梦》作者曹雪芹的“芹”。

2.京剧:

(1)乾隆时,北京成为戏班荟萃之地。1790 年,四大徽班先后到北京为乾隆帝祝寿献艺。

(2)徽调吸收其他地方戏的优点,在道光年间形成一个新的剧种“皮黄戏”。皮黄戏博采其他剧种优点,又带有北京地方特色,被称为“京戏”或“京剧”。 京剧全面集中体现了中国戏曲的精华,是中国的“国粹”之一,被誉为“国剧”。

【能力提升】

一、名词解释

商帮:商帮是以乡土亲缘为纽带,拥有会馆办事机构和标志性建筑的商业集团。清朝代表性的商帮为晋商、徽商。大型商帮的兴起是清朝商业繁荣的结果,正是商业繁荣,使得一些商人积累了巨额的财富,形成了资本雄厚的大商帮;这些资本雄厚的商帮,足迹遍及全国各地,经营着全国各地间的商业贸易,促进了清朝商业的发展。

二、联系比较

1.比较中国古代不同时期的对外关系

朝代 事件 意义

西汉 张骞出使西域 东西方经济文化交流日趋密切

唐朝 玄奘西行 促进中国佛教的发展,促进了中印两国的经济文化交流

鉴真东渡 为中日文化交流作出了卓越的贡献

明朝 郑和下西洋 郑和的远航,时间长规模大,是世界航海史上的壮举,增进了中国和亚非各国的相互了解和友好往来;开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献

清朝 闭关锁国 积极:对西方殖民者的侵略活动,起到一定的自卫作用 消极:清廷故步自封,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程

2.比较中央对西藏地区的管辖

朝代 机构 意义

元朝 宣政院 西藏正式成为中央直接管辖的地方行政区域

清朝 顺治册封“达赖喇嘛” 康熙册封“班禅额尔德尼” 驻藏大臣代表中央和“达赖”“班禅”共同管理西藏事务,加强中央政府对西藏的管辖

1727年设驻藏大臣

三、思维延伸

统一多民族国家的特征:我国是统一的多民族的国家。我国国民是由多民族构成,中国政治、经济、文化的发展也是多民族共同努力的结果;国家主权是国家要素中最重要的内容之一;历史上中国的疆域是由各民族共同开拓和发展的;历史上由汉族建立的政权中,有许多少数民族参与任职,而一些少数民族建立的政权,也大量吸收汉族知识分子和上层人士进入其政权机构。统一多民族国家的形成是一个历史过程,中国是由一个单一民族、局部统一的国家而逐渐形成为一个多民族、全国统一的国家的。

四、单元启示

1.明清时期科举制逐渐走向僵化,君主专制达到高峰,封建社会走向衰落。

2.开放促进发展,封闭导致落后。

【图解历史】

1.对台湾的管辖:明朝末年,荷兰殖民者侵占我国台湾,1662年,郑成功收复台湾(图1),郑成功是我国历史上的民族英雄。1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。意义:加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防,促进了台湾的社会经济发展。

2.对西藏的管辖:顺治帝赐予五世达赖“达赖喇嘛”封号,康熙帝赐予五世班禅“班禅额尔德尼”封号(图2);1727年清朝设置驻藏大臣,同达赖、班禅共同管理西藏政教事务。

3.对新疆的管辖:康熙帝平定了蒙古贵族噶尔丹叛乱,乾隆帝平定回部贵族大、小和卓的叛乱(图3),设置伊犁将军,管辖新疆地区。

4.清朝前期社会经济发展。统治者重视农业生产(图4),大力推行垦荒政策,耕地面积扩大,推广玉米、甘薯等高产作物,农业生产恢复和发展。传统手工业中出现了比较成熟的手工业工场。商业形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,形成了晋商、徽商等大型商帮。随着经济发展、国力增强、社会安定,人口快速增长,也带来环境和社会问题,影响了经济的持续发展。

5.清朝君主专制达到顶峰。

(1)政治上:雍正设立军机处(图5),君主专制进一步强化。

(2)思想上:康熙、雍正、乾隆三朝大兴文字狱,禁锢了思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

(3)文化上:实行专制政策。

6.清朝对外实行“闭关锁国”政策,严格限制对外贸易,只留广州一地为对外通商口岸,只准“广州十三行”(图6)统一经营对外贸易。

(1)原因:①(根本原因)自给自足的封建自然经济,统治者认为天朝物产丰富,无所不有,无需同外国进行经济交流。②清政府担心国家领土主权受到侵犯。③害怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治。

(2)影响:

①积极:对西方殖民者的侵略活动,曾起到过一定的自卫作用。

②消极:使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(3)启示:封闭导致落后,落后就要挨打,坚持改革开放。

7.明清小说创作取得空前的成就,艺术成就最高、影响最深远的是曹雪芹的《红楼梦》。道光年间逐渐形成为一个新的剧种“皮黄戏”——京剧诞生。

1.(2022·黔东南) 归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一,下列对中国古代历史发展的阶段及其特征的描述,正确的是

A. 秦汉时期——早期国家的产生

B. 隋唐时期——民族关系的发展和社会变化

C. 宋元时期——繁荣与开放的社会

D. 明清时期——统一的多民族国家的巩固与发展

【答案】D

【解析】

【详解】根据所学知识可知,秦汉时期是我国统一多民族封建国家的形成与巩固时期;隋唐时期是我国历史上的繁荣、开放时期;宋元时期是我国经济重心的南移和民族关系的发展时期;明清时期是统一多民族国家的巩固与发展时期。故D符合题意。ABC不符合题意,故选D。

2.(2020·遵义)清朝实行“闭关锁国”政策,其原因表述错误的是( )

A.国家完全不具备远洋航行的经验和技术

B.统治者担心国家领土主权受到西方殖民者的侵犯

C.统治者惧怕沿海反清势力与国外势力勾结,危及清朝统治

D.统治者认为天朝物产丰富,无所不有,无需对外交流

23.A

3.(2020·遵义)以下是我国封建社会时期曾经出现过的盛世景象,按时间先后顺序排列正确的是( )

①贞观之治 ②文景之治 ③康乾盛世 ④开元盛世

①②③④ B.②①④③ C.②③④① D.③①②④

24.B

4.(2019·毕节)清朝是一个统一的多民族国家。代表清政府协同达赖、班禅共同管理西藏事务的是( )

A.伊犁将军 B.军机处 C.驻藏大臣 D.宣政院

C

5.(2022·辽宁沈阳·中考真题)构建知识结构图能多从整体上把握所学知织。下面是来位同学绘制的有关我国古代某一主题下的知识结构图,其中“?”处应是( )

A.早期国家的产生 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.统一多民族国家的巩固与发展

【答案】D

【解析】

【详解】

依据结构图“平定西北叛乱”“设置驻藏大臣”“雅克萨之战”“设置台湾府”可知反映的是清朝前期加强对边疆地区管辖的措施,这些措施有利于维护国家统一,有利于统一多民族国家的巩固和发展,D项正确;早期国家的产生是指夏商周时期,排除A项;政权分立与民族交融是指魏晋南北朝时期,排除B项;繁荣与开放的时代是指隋唐时期,排除C项。故选D项。

6.(2022·四川雅安·中考真题)某史书记载:“顺治十八年(1661)二月初三日,……亲率战船400余艘、将士25000余名……初十日,荷兰人四顾无援,遂降。……致信荷兰长官,指出如将其交还中国,可允许荷兰人携带财物离开。”该史书记载的历史事件是( )

A.郑成功收复台湾 B.中俄雅克萨之战

C.土尔扈特部回归 D.平定噶尔丹叛乱

【答案】A

【解析】

【详解】

根据题干信息“1661年……初十日,荷兰人四顾无援,遂降。……致信荷兰长官,指出如将其交还中国,可允许荷兰人携带财物离开”,可知与郑成功收复台湾相关,结合所学知识可知,明朝后期,荷兰殖民者侵占台湾,1661年郑成功从金门横渡台湾海峡,抵达台湾西海岸。郑成功指挥舰队切断台湾城和赤嵌楼荷军的联系。最后赤嵌楼荷军只好投降。1662年初,荷兰殖民者被迫投降,台湾回到祖国怀抱。A项正确;中俄雅克萨之战,是指1685年和1686年,康熙帝命令清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军,沙俄政府被迫同意通过谈判解决中俄两国东段边界问题,排除B项;1771年,土尔扈特部首领渥巴锡(阿玉奇汗之曾孙)为摆脱沙俄压迫,维护民族独立,率领部众发动了武装起义,并冲破沙俄重重截击,历经千辛万苦,胜利返回祖国。土尔扈特部的回归为巩固中华统一的多民族国家,写下了可歌可泣的光辉篇章,排除C项;康熙三次率军亲征,平定了蒙古贵族噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆地区,排除D项。故选A项。

7.(2022·湖南邵阳·中考真题)下图呈现了中国古代中央政府对某一地区加强联系与管辖的历史脉络。 该地区是

A.台湾 B.云南 C.西藏 D.新疆

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学,唐贞观十五年(公元641年),唐太宗把文成公主嫁给松赞干布。文成公主入吐蕃,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系;元朝建立后,对西藏地区行使管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院统辖;1751年,清朝在西藏设噶厦,授达赖喇嘛和驻藏大臣管理政教事务,C项正确;材料中的信息没有体现台湾、云南、新疆,排除ABD项。故选C项。

8.(2022·辽宁营口·中考真题)某中学开展“停课不停学”线上教学活动。下表是历史老师为学生准备的专题复习资料,该专题是( )

资料 名称

图片 《金奔巴瓶》《顺治会晤五世达赖图》

视频 微课《郑成功收复台湾》

史实 1684年,清朝设置台湾府。 1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣

A.繁荣与开放的时代

B.列强侵路与人民反抗

C.政权分立与民族交融

D.统一多民族国家的巩固

【答案】D

【解析】

【详解】

根据题干和所学可知,图片《金奔巴瓶》和《顺治会晤五世达赖图》是清朝对西藏加强管理的见证,微课《郑成功收复台湾》表现了明清时期中华儿女反侵略,巩固国家统一的历史,史实“1684年,清朝设置台湾府。1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣”体现了清朝对台湾和西藏边疆地区的管理,以上都体现了统一多民族国家的巩固,D项正确;“繁荣与开放的时代”符合隋唐时期时代特征,排除A项;“列强侵路与人民反抗”与材料无关,排除B项;“政权分立与民族交融”符合三国两晋南北朝的时代特征,排除C项。故选D项。

9.(2022·河南·中考真题)下图是一幅描绘乾隆时期市井风情的绘画作品。下列历史叙述与图中情景一致的是

A.坊市界限分明 B.对外贸易扩大

C.城市商业兴盛 D.人口数量增加

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料“乾隆时期”,“盛世”,等信息,结合所学可知,《盛世滋生图》描绘了当时苏州“商贾辐辏,百货骈阗”的市井风情,C项正确;唐朝坊市界限分明,排除A项;顺治时期就开始实行闭关锁国政策,排除B项;图片上人数比较多,但是不能体现人数的增加,排除D项。故选C项。

10.(2022·内蒙古包头·中考真题)宋朝“苏湖熟,天下足”到清朝时“湖广熟,天下足”,这一民间谚语的变化,可以用于研究清朝

A.铁犁和牛耕的出现 B.文化艺术的繁荣

C.土地私有制的确立 D.农业的发展变化

【答案】D

【解析】

【详解】

宋朝“苏湖熟,天下足”到清朝时“湖广熟,天下足”体现出我国经济重心不断朝南推进。因此,材料中谚语有助于研究清朝农业发展的变化,D项正确;铁犁和牛耕的出现以及土地私有制的确立都是春秋战国时期,排除A和C项;材料中说明的是农业发展,不是文学艺术的繁荣,排除B项。故选D项。

11.(2022·江苏苏州·中考真题)1571-1821年间,从美洲运往菲律宾马尼拉的白银共计4亿比索,其中二分之一或者更多一些通过购买中国的丝绸、瓷器等商品流入了中国。这种被称为“丝一银"贸易的“全球化”贸易

A.有利于明清商品经济的发展 B.导致葡萄牙殖民者占据澳门

C.为海上丝路的开通奠定基础 D.表明当时中国已经步入近代

【答案】A

【解析】

【详解】

明清时期是1368年-1912年,根据材料中“商品”“贸易”等词语,说明这一贸易有利于明清商品经济的发展,A项正确;1553年葡萄牙殖民者攫取了我国在广东澳门的居住权,排除B项;汉武帝时期开辟了海上丝绸之路,排除C项;鸦片战争是中国近代史的开端,排除D项。故选A项。

12.(2022·湖北湖北·中考真题)“明月有情还顾我,清风无意不留人”“清风不识字,何故乱翻书”等类似的诗句,被当朝统治者认为是“大逆不道”的。这表明当时的统治者在思想领域实行( )

A.“焚书坑儒” B.“罢黜百家,独尊儒术”

C.“八股取士” D.“文字狱”

【答案】D

【解析】

【详解】

“明月有情还顾我,清风无意不留人”“清风不识字,何故乱翻书”等类似的诗句,被当朝统治者认为是“大逆不道”,这表明当时的清朝统治者在思想领域大兴文字狱,故意挑剔文字的过错,罗织罪名,制造冤狱,从而压制汉人的反抗意识,D项正确;焚书坑儒是秦始皇在思想领域实行的措施,焚烧书籍,坑杀儒生,与题干不符,排除A项;汉武帝时期“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家思想立为正统思想,与题干不符,排除B项;明朝时期科举考试实行八股取士,考试文体采用八股文,考试命题范围局限于四书五经,不允许考生有独到见解,与题干不符,排除C项。故选D项。

13.(2022·四川眉山·中考真题)思维导图是一种有效的学习工具,对历中学习有独特价值,下图是某同学绘制的思维导图,空白处应填的关键词是( )

A.君主专制 B.经济发展 C.思想控制 D.边疆管理

【答案】A

【解析】

【详解】

根据图片并结合所学知识可知,为加强君主专制,宋朝采取分化事权的办法,削弱相权;明朝废除丞相制度,撤销中书省,权分六部;清朝设立军机处,A项正确;题目考查的是政治举措,与经济发展无关,排除B项;材料未体现加强思想控制的措施,排除C项;材料未体现宋、明、清对边疆地区的管辖,排除D项。故选A项。

14.(2022·山西晋中·中考真题)京剧脸谱各具特色,悲剧人物西楚霸王项羽,眼角下斜,嘴角下撤,虽不失庄重,却也预示着兵败垓下,自刎乌江的命运;关羽“面如重枣”,自然画红脸;包拯“铁面无私”,则黑脸非他莫属。由此可知,京剧脸谱( )

A.真实再现历史场景 B.渗透人们的价值取向

C.客观评价历史人物 D.刻画善变的人物性格

【答案】B

【解析】

【详解】

依据题干和所学可知,京剧脸谱各具特色,如黑脸凸显包拯的铁面无私,红脸凸显关羽的忠义,由此可知京剧脸谱渗透人们的价值取向,固化了人们对历史人物的认知,B项正确;京剧脸谱体现了创作者对历史人物的主观认知,并不是真实再现历史场景或客观评价历史人物,排除AC项;京剧脸谱并不是刻画善变的人物性格,而是采用不同色彩来表现人物的不同性格特点,排除D项。故选B项。

15.(2021·山东东营·中考真题)中国古代文学艺术形式多种多样。下列文学作品按照时序排列正确的是

①杜甫《垂老别》②关汉卿《窦娥冤》③苏轼《念奴娇赤壁怀古》④吴承恩《西游记》

A.①④②③ B.②①③④ C.②④①③ D.①③②④

【答案】D

【解析】

【详解】

据所学可知,①杜甫《垂老别》是唐朝时期;②关汉卿《窦娥冤》是元朝时期;③苏轼《念奴娇赤壁怀古》是宋朝时期;④吴承恩《西游记》是明代。①③②④排序正确,故D正确;A、B、C排除。故选D。

16.(2021·青海·中考真题)人民是历史的创造者和推动者。回顾中国古代历史,每当政治腐败,百姓生活困苦之时,往往会引发大规模的农民起义。以下农民起义爆发的先后顺序,排序正确的是( )

①黄巾起义 ②大泽乡起义 ③黄巢起义 ④李自成起义

A.①②③④ B.②③①④ C.②①③④ D.②④①③

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,黄巾起义发生在东汉末年,大泽乡起义发生在秦朝末年,黄巢起义发生在唐朝末年,李自成起义发生在明朝末年,按照农民起义爆发的先后顺序,排序正确的是②①③④,故C符合题意;ABD排序不正确,不符合题意。故选C。

17.(2021·广西柳州·中考真题)下图为《清朝疆域图(1820年)。为了加强对西北地区的管理,清政府在图中①处设立了

A.伊犁将军府 B.安西都护府 C.澎湖巡检司 D.西域都护府

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

根据“《清朝疆域图(1820年)》”结合所学可知①为我国的新疆地区的伊犁,清朝在伊犁设置伊犁将军,管辖巴勒克什池在内的整个新疆地区,伊犁将军府是伊犁将军办公的地方,故选A;B是唐朝设立,排除;C是元朝设立管辖澎湖和台湾,不符题意,排除;D是汉代管辖新疆的机构,排除。

18.(2021·山东临沂·中考真题)碑文所反映的史实

乾隆皇帝《土尔扈特全部归顺记》

A.有利于多民族国家的巩固和发展

B.发生于清朝统治者入主北京之前

C.因不堪忍受清政府的压迫而发生

D.有效地加强了清朝对西藏的管辖

【答案】A

【解析】

【详解】

材料碑文反映的是乾隆时期土尔扈特部重回祖国怀抱的事迹,它为统一多民族国家的巩固与发展谱写了光彩篇章,故选A;1771年土尔扈特部回归,发生于清朝入主北京之后,故排除B;土尔扈特部因不堪忍受沙俄的压迫而回归祖国,故排除C;土尔扈特部回迁到了新疆地区,而不是西藏地区,故排除D。

19.(2021·湖北恩施·中考真题)分清“史实”与“观点”是学习历史的基本能力之一。下列表述属于“观点”的是

A.台湾府的设置巩固了祖国的东南海防

B.戚继光到东南沿海抗倭

C.清朝在西北设置伊犁将军

D.西汉政府设置西域都护

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学可知“史实”一般是对历史的表述文字,“观点”是要发出一轮或者评价的。台湾府的设置巩固了祖国的东南海防,属于“观点”,故选A;BCD都属于“史实”,排除。

20.(2021·江苏省海安中等专业学校中考真题)康熙年间,苏南地区每亩地价银四五两,米每升钱七文。到乾隆中后期,地价增至七八两至十余两,米价上涨四至五倍。康乾时期地价、米价变化的主要原因是( )

A.人口快速增长 B.闭关政策推行

C.官僚机构臃肿 D.君主专制强化

【答案】A

【解析】

【详解】

题干反映了康乾时期地价、米价明显上涨,结合所学知识,这一时期人口快速增长,人多地少的矛盾日益突出,因此导致地价、米价的变化,A项正确。闭关政策推行造成中国对外贸易日益萎缩,但是与题干中的变化没有直接关系,排除B项;官僚机构臃肿易导致行政效率降低,不符合题意,排除C项;君主专制强化反映了政治上皇帝独揽大权,但是也与题干中地价、米价的变化没有直接关系,排除D项。故选A项。

21.(2022·吉林·中考真题)阅读下列材料,回答问题。

材料一:秦朝的政治建制示意图

材料二:它设立于雍正年间,为清代所独创,它直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理。它的出现,标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰。

(1)材料一体现的“政治建制”是由谁首创的?写出材料一中“?”处的官职名称。这一官职在哪一朝代被废除?

(2)根据材料一可知,秦朝开创的地方行政制度是什么?元朝时,统治者实行的地方行政制度是什么?

(3)根据材料二可知,哪一机构的设立“标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰”?

(4)结合以上内容及所学知识,概括中国古代中央集权制度的发展趋势。

【答案】(1)秦始皇;丞相;明朝。

(2)郡县制;行省制。

(3)军机处。

(4)君主专制中央集权不断强化。

【解析】

(1)

根据材料上的秦朝政治建制,再结合所学可知,这是由秦始皇创建的;秦始皇在中央设置三公,分别是丞相,太尉,御史大夫;明朝时,朱元璋为了进一步加强中央集权,废除了长期存在的丞相制度和中书省。

(2)

根据材料一中的郡守,县令,再结合所学可知,秦朝在地方实行郡县制;结合所学可知元朝在地方实行行省制度。

(3)

根据材料“它直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理。它的出现,标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰。”再结合所学可知,雍正设立的军机处便于皇帝独断专权,标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰。

(4)

根据上述材料,从有丞相到无丞相再到军机处的设立,表明君主专制中央集权不断强化。

22.(2021·江苏苏州·中考真题)人口迁移,为社会发展注入了新的活力,影响深远。阅读材料,完成下列问题。

材料一 大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方地区寒冷气候出现得更早。由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。大量的北方族群侵入南方,改变了中国本来的人口结构,同样,中国北方原来的人口在骨牌效应下,也一波一波地不断南侵,改变了南方的人口结构。

——摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》

材料二 (明中叶以后)形成了相当发达的全国商业市场。这时不仅南京等传统的发达地区的城市铺行栉比。民物繁华。边塞城市如大同也“繁华富庶。不下江南”"。新兴的市镇大部分集中在江南的苏,松、杭、嘉、湖地区。清代除军器,铸钱等手工业生产属官营和个别地区设主官营丝作坊、制资作坊外,各种手工业均为民营。

——摘编自赵毅、赵轶峰(中国古代史》

(1)据材料一.概括古代中国人口南迁的两种基本情况及其原因。

(2)据材料二,概括明清时期经济发展的特点。并结合所学知识,说说明清时期经济发展对当时文学艺术的影响,

【答案】(1)情况:北方少数民族迁到中原地区;中原汉族迁到南方地区。

原因:北方地区寒冷。北方汉人人口增加;南方土地肥沃。

(2)特点:全国商业市场相当发达;大量江南市镇兴起;民营手工业占据主导地位。

影响:小说和戏剧(昆曲与京刷)创作蓬勃发展。”

【解析】

【详解】

(1)情况:根据“草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动”得出北方少数民族迁到中原地区;中原汉族迁到南方地区。原因:根据“由于气候改变的关系,……核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃”得出北方地区寒冷。北方汉人人口增加;南方土地肥沃。

(2)特点:根据“形成了相当发达的全国商业市场”、“新兴的市镇大部分集中在江南的苏,松、杭、嘉、湖地区”得出全国商业市场相当发达;大量江南市镇兴起;根据“清代除军器,铸钱等手工业生产属官营和个别地区设主官营丝作坊、制资作坊外,各种手工业均为民营”得出民营手工业占据主导地位。影响结合所学内容可知主要是小说和戏剧创作蓬勃发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第十单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与

发展(二)(第18-21课)

【时空坐标】

【考点梳理】

考点一 清朝统一多民族国家巩固和发展

课标要求:了解郑成功收复台湾和清朝在台湾的建制;知道册封达赖和班禅与设置驻藏大臣;知道西北边疆的巩固。认识台湾、西藏、新疆是中国不可分割的一部分。

1.台湾:

(1)背景:明朝末期,荷兰殖民者侵占了我国台湾。

(2)经过:1661年,郑成功率将士进入台湾,1662年初荷兰殖民者被迫投降,台湾重回祖国的怀抱。郑成功是我国历史上的民族英雄。

(3)清朝对台湾的统治:

①1683年清军进入台湾,1684年清朝设置台湾府,隶属福建省。1885年台湾正式建省,成为中国的一个行省。

②台湾府的设置,加强了台湾同祖国内地的联系,巩固了祖国的东南海防,台湾的经济发展也步入了新的历史时期。

易错点辨析

易混点:台湾被荷兰所占,发生在明朝末年,而郑成功收复台湾是1662年,已经是清朝初年。

2.西藏:

(1)确立册封制度:

①顺治帝接见西藏宗教首领达赖五世,赐予“达赖喇嘛”的封号。

②康熙帝赐予另一位西藏宗教首领“班禅额尔德尼”的封号。

③此后历代达赖和班禅,都必须经过中央政府的册封。

(2)设置驻藏大臣:1727年,清朝(雍正)设置驻藏大臣,监督西藏地方政务。1751年,设立噶厦,授达赖喇嘛和驻藏大臣共同管理政教事务。1793年颁布《钦定藏内善后章程》,明确驻藏大臣与达赖、班禅共同管理西藏政教事务。驻藏大臣还掌管地方军事、外交等事务。建立金瓶掣签制。

(3)影响:有效地加强了对西藏的管辖,有利于维护国家统一和民族团结。

易错点辨析

1.易错字:驻藏大臣的“藏”,班禅的禅是“礻”字旁而不是“衤”字旁。

2.易混点:西藏最早纳入我国版图是元朝设立宣政院,清朝册封达赖、班禅,设立驻藏大臣,是加强对西藏的管辖。

3.巩固西北边疆:

(1)康熙帝平定蒙古族准噶尔部噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆地区。

(2)乾隆帝平定回部大、小和卓兄弟的叛乱。(清代称维吾尔等族居住的天山以南地区为回部)

(3)设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区。

(4)土尔扈特部回归祖国。由于沙皇俄国的压迫,1771年,蒙古族土尔扈特部在首领渥巴锡的领导下返回新疆,为多民族国家的巩固和发展谱写了光辉的篇章。

4.归纳清朝加强对边疆地区管辖和维护祖国统一的主要措施和方法:

(1)抗击外来侵略:雅克萨之战。

(2)镇压分裂势力:康熙帝平定噶尔丹叛乱,乾隆帝平定大、小和卓兄弟的叛乱。

(3)设置机构管理:如设伊犁将军、驻藏大臣,设台湾府。

(4)确立册封制度:清朝确立了对历代达赖、班禅的册封制度。

5.台湾、西藏、新疆是中国不可分割的一部分:

(1)结合史实说明台湾是中国领土不可分割的一部分。

①三国孙权派卫温率万人船队到达夷洲,加强了台湾和内地的联系。

②元朝设澎湖巡检司,管辖台湾和澎湖,台湾正式纳入我国版图。

③1662年郑成功赶走荷兰殖民者,收复台湾。

④1684年清朝设台湾府,隶属福建省。1885年台湾正式建省,成为中国的一个行省。

(2)结合史实说明西藏自古以来就是我国领土不可分割的一部分。

①唐朝:文成公主嫁给松赞干布,汉藏友好往来。

②元朝:设宣政院管理西藏,西藏正式成为我国一部分。

③清朝:册封达赖、班禅,设驻藏大臣,加强对西藏地区的管理。

(3)请用史实说明新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分。

①西汉:公元前60年西汉设西域都护,这是西域正式归属中央政权的开始。

②唐朝:唐设安西都护府、北庭都护府管理西域地区。

③清朝: 康熙帝平定了蒙古贵族噶尔丹叛乱;乾隆帝平定回部贵族大、小和卓的叛乱;设置伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区。

考点二 清朝前期经济发展

课标要求:通过清朝经济发展和人口增长的史实,了解清朝前期的兴盛。

1.农业生产的恢复和发展:

(1)原因:统治者重视农业生产,推行垦荒政策。

(2)表现:耕地面积扩大;兴修水利;推广玉米、甘薯等高产作物,粮食产量提高;经济作物种植面积扩大。

(3)影响:有利于社会的稳定和繁荣,推动手工业和城镇商品经济的发展。

2.手工业和商业的发展:

(1)手工业:传统手工业有很大发展;出现了比较成熟的手工业工场(雇佣关系的资本主义萌芽)。

(2)商业:形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网;形成了晋商和徽商等大商帮。

3.人口的增长:

(1)原因:清朝前期经济发展,国力增强,社会安定。

(2)表现:乾隆末年,人口达3亿,占当时世界总人口的1/3。

(3)影响:劳动力增加促进经济发展,人地矛盾突出导致环境破坏、社会压力,影响了经济的持续发展。

考点三 清朝君主专制的强化

课标要求:通过军机处的设置与文化专制措施,认识君主专制在清代的极端强化。

1.清朝建立:1636年皇太极改后金国号为清,1644年清军入关,迁都北京,统一全国。

2.设立军机处(君权到顶峰):

(1)原因:议政王大臣会议凌驾于皇权之上。

(2)目的:加强君主专制。

(3)过程。

①康熙时设立南书房,直接为皇帝草拟谕旨和处理奏章,绕开议政王大臣会议。

②雍正设军机处,军政大事完全由皇帝裁决,军机大臣只是跪受笔录,上传下达。

③乾隆时撤销议政王大臣会议。

(4)影响:使皇帝具有至高无上的权威,使君主专制进一步强化。(秦朝以来,专制皇权不断加强)

3.大兴文字狱:

(1)目的:从思想领域严密控制知识分子。

(2)朝代:康熙、雍正、乾隆三朝。

(3)影响:禁锢了思想,摧残了人才,严重阻碍思想、学术的发展和进步。

4.实行文化专制政策:一方面大力提倡尊孔读经,整理文献和编纂书籍,另一方面禁书毁书。

5.横向对比:清朝专制主义中央集权达到顶峰,封建制度衰落。英国完成资产阶级革命,确立君主立宪制的资本主义制度。

易错点辨析

易错字:雍正的“雍”。

考点四 清代中期以来的腐败和闭关锁国政策

课标要求:通过清代中期以来的腐败现象和闭关锁国政策,了解中国开始落后于世界发展潮流。

1.清代中期以来的腐败表现:

(1)官场腐败:乾隆以后,贪风更盛,官僚体制日益腐败。

(2)军队腐败:八旗兵军风军纪败坏,将领贪污兵饷;军备废弛。

(3)经济衰退:嘉庆以后,出现财政危机,政治腐败导致经济衰退,国力虚弱。

(4)贫富分化:土地兼并导致农民破产,沦为佃户、雇工、流民,社会危机重重。

2.闭关锁国:

(1)目的:维护清朝统治。

(2)原因:

①自给自足的封建经济,统治者认为天朝物产丰富,无所不有,无需同外国进行经济交流;

②清朝统治者担心国家领土主权受到外国侵略,又害怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治。

(3)含义:严格限制对外贸易。

(4)表现:

①顺治时期颁布“禁海令”,严厉限制海上贸易(不许擅自出海贸易;对出口的商品种类和出海船只的载重量作出严格的限制)。

②清朝在台湾设立行政建制后,放开宁波、漳州等地,作为对外通商口岸。

③1757年,只开放广州一处作为对外通商口岸,由朝廷特许的“广州十三行”统一经营对外贸易。

(5)影响:

①积极:对西方殖民者的侵略活动,起过一定的自卫作用。

②消极:清廷故步自封,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(6)启示:封闭导致落后,落后就要挨打,坚持改革开放。

(7)纵向对比:

中国古代对外关系发展:自西汉至明朝前期,历代都实行对外开放政策,以友好交往为主;明朝后期出现了对外交往与冲突交织并存的局面;明清实行“海禁”和“闭关锁国”政策,使中国逐渐脱离世界发展潮流。

总结:汉朝以陆路交通贸易为主;隋唐海陆并重;宋朝以海路为主;明朝前期海上对外交往兴盛;清朝逐渐封闭保守。

(8)横向对比:明朝实行“海禁”政策,清朝实行“闭关锁国”政策。同时期西方新航路开辟后西欧各国走上了殖民扩张的道路。

易错点辨析

易混点:清朝的闭关锁国政策是严格限制对外贸易,而不是完全禁止。

考点五 清朝文化

课标要求:以《红楼梦》和京剧为例,了解清代文学艺术的成就和特色。

1.《红楼梦》——中国古典小说的高峰:

(1)作者:清朝曹雪芹、高鹗。

(2)地位:艺术成就最高、影响最深远,是世界文化宝库中不可多得的文学名著。

(3)内容:书中描写贾、王、史、薛四大封建家族的衰亡和贵族青年贾宝玉与林黛玉的爱情悲剧,揭示封建社会必然崩溃的历史趋势。

易错点辨析

易错字:《本草纲目》中的“纲”;《红楼梦》作者曹雪芹的“芹”。

2.京剧:

(1)乾隆时,北京成为戏班荟萃之地。1790 年,四大徽班先后到北京为乾隆帝祝寿献艺。

(2)徽调吸收其他地方戏的优点,在道光年间形成一个新的剧种“皮黄戏”。皮黄戏博采其他剧种优点,又带有北京地方特色,被称为“京戏”或“京剧”。 京剧全面集中体现了中国戏曲的精华,是中国的“国粹”之一,被誉为“国剧”。

【能力提升】

一、名词解释

商帮:商帮是以乡土亲缘为纽带,拥有会馆办事机构和标志性建筑的商业集团。清朝代表性的商帮为晋商、徽商。大型商帮的兴起是清朝商业繁荣的结果,正是商业繁荣,使得一些商人积累了巨额的财富,形成了资本雄厚的大商帮;这些资本雄厚的商帮,足迹遍及全国各地,经营着全国各地间的商业贸易,促进了清朝商业的发展。

二、联系比较

1.比较中国古代不同时期的对外关系

朝代 事件 意义

西汉 张骞出使西域 东西方经济文化交流日趋密切

唐朝 玄奘西行 促进中国佛教的发展,促进了中印两国的经济文化交流

鉴真东渡 为中日文化交流作出了卓越的贡献

明朝 郑和下西洋 郑和的远航,时间长规模大,是世界航海史上的壮举,增进了中国和亚非各国的相互了解和友好往来;开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献

清朝 闭关锁国 积极:对西方殖民者的侵略活动,起到一定的自卫作用 消极:清廷故步自封,使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程

2.比较中央对西藏地区的管辖

朝代 机构 意义

元朝 宣政院 西藏正式成为中央直接管辖的地方行政区域

清朝 顺治册封“达赖喇嘛” 康熙册封“班禅额尔德尼” 驻藏大臣代表中央和“达赖”“班禅”共同管理西藏事务,加强中央政府对西藏的管辖

1727年设驻藏大臣

三、思维延伸

统一多民族国家的特征:我国是统一的多民族的国家。我国国民是由多民族构成,中国政治、经济、文化的发展也是多民族共同努力的结果;国家主权是国家要素中最重要的内容之一;历史上中国的疆域是由各民族共同开拓和发展的;历史上由汉族建立的政权中,有许多少数民族参与任职,而一些少数民族建立的政权,也大量吸收汉族知识分子和上层人士进入其政权机构。统一多民族国家的形成是一个历史过程,中国是由一个单一民族、局部统一的国家而逐渐形成为一个多民族、全国统一的国家的。

四、单元启示

1.明清时期科举制逐渐走向僵化,君主专制达到高峰,封建社会走向衰落。

2.开放促进发展,封闭导致落后。

【图解历史】

1.对台湾的管辖:明朝末年,荷兰殖民者侵占我国台湾,1662年,郑成功收复台湾(图1),郑成功是我国历史上的民族英雄。1684年,清朝设置台湾府,隶属福建省。意义:加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防,促进了台湾的社会经济发展。

2.对西藏的管辖:顺治帝赐予五世达赖“达赖喇嘛”封号,康熙帝赐予五世班禅“班禅额尔德尼”封号(图2);1727年清朝设置驻藏大臣,同达赖、班禅共同管理西藏政教事务。

3.对新疆的管辖:康熙帝平定了蒙古贵族噶尔丹叛乱,乾隆帝平定回部贵族大、小和卓的叛乱(图3),设置伊犁将军,管辖新疆地区。

4.清朝前期社会经济发展。统治者重视农业生产(图4),大力推行垦荒政策,耕地面积扩大,推广玉米、甘薯等高产作物,农业生产恢复和发展。传统手工业中出现了比较成熟的手工业工场。商业形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,形成了晋商、徽商等大型商帮。随着经济发展、国力增强、社会安定,人口快速增长,也带来环境和社会问题,影响了经济的持续发展。

5.清朝君主专制达到顶峰。

(1)政治上:雍正设立军机处(图5),君主专制进一步强化。

(2)思想上:康熙、雍正、乾隆三朝大兴文字狱,禁锢了思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

(3)文化上:实行专制政策。

6.清朝对外实行“闭关锁国”政策,严格限制对外贸易,只留广州一地为对外通商口岸,只准“广州十三行”(图6)统一经营对外贸易。

(1)原因:①(根本原因)自给自足的封建自然经济,统治者认为天朝物产丰富,无所不有,无需同外国进行经济交流。②清政府担心国家领土主权受到侵犯。③害怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治。

(2)影响:

①积极:对西方殖民者的侵略活动,曾起到过一定的自卫作用。

②消极:使中国逐渐落伍于世界历史的发展进程。

(3)启示:封闭导致落后,落后就要挨打,坚持改革开放。

7.明清小说创作取得空前的成就,艺术成就最高、影响最深远的是曹雪芹的《红楼梦》。道光年间逐渐形成为一个新的剧种“皮黄戏”——京剧诞生。

1.(2022·黔东南) 归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一,下列对中国古代历史发展的阶段及其特征的描述,正确的是

A. 秦汉时期——早期国家的产生

B. 隋唐时期——民族关系的发展和社会变化

C. 宋元时期——繁荣与开放的社会

D. 明清时期——统一的多民族国家的巩固与发展

【答案】D

【解析】

【详解】根据所学知识可知,秦汉时期是我国统一多民族封建国家的形成与巩固时期;隋唐时期是我国历史上的繁荣、开放时期;宋元时期是我国经济重心的南移和民族关系的发展时期;明清时期是统一多民族国家的巩固与发展时期。故D符合题意。ABC不符合题意,故选D。

2.(2020·遵义)清朝实行“闭关锁国”政策,其原因表述错误的是( )

A.国家完全不具备远洋航行的经验和技术

B.统治者担心国家领土主权受到西方殖民者的侵犯

C.统治者惧怕沿海反清势力与国外势力勾结,危及清朝统治

D.统治者认为天朝物产丰富,无所不有,无需对外交流

23.A

3.(2020·遵义)以下是我国封建社会时期曾经出现过的盛世景象,按时间先后顺序排列正确的是( )

①贞观之治 ②文景之治 ③康乾盛世 ④开元盛世

①②③④ B.②①④③ C.②③④① D.③①②④

24.B

4.(2019·毕节)清朝是一个统一的多民族国家。代表清政府协同达赖、班禅共同管理西藏事务的是( )

A.伊犁将军 B.军机处 C.驻藏大臣 D.宣政院

C

5.(2022·辽宁沈阳·中考真题)构建知识结构图能多从整体上把握所学知织。下面是来位同学绘制的有关我国古代某一主题下的知识结构图,其中“?”处应是( )

A.早期国家的产生 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.统一多民族国家的巩固与发展

【答案】D

【解析】

【详解】

依据结构图“平定西北叛乱”“设置驻藏大臣”“雅克萨之战”“设置台湾府”可知反映的是清朝前期加强对边疆地区管辖的措施,这些措施有利于维护国家统一,有利于统一多民族国家的巩固和发展,D项正确;早期国家的产生是指夏商周时期,排除A项;政权分立与民族交融是指魏晋南北朝时期,排除B项;繁荣与开放的时代是指隋唐时期,排除C项。故选D项。

6.(2022·四川雅安·中考真题)某史书记载:“顺治十八年(1661)二月初三日,……亲率战船400余艘、将士25000余名……初十日,荷兰人四顾无援,遂降。……致信荷兰长官,指出如将其交还中国,可允许荷兰人携带财物离开。”该史书记载的历史事件是( )

A.郑成功收复台湾 B.中俄雅克萨之战

C.土尔扈特部回归 D.平定噶尔丹叛乱

【答案】A

【解析】

【详解】

根据题干信息“1661年……初十日,荷兰人四顾无援,遂降。……致信荷兰长官,指出如将其交还中国,可允许荷兰人携带财物离开”,可知与郑成功收复台湾相关,结合所学知识可知,明朝后期,荷兰殖民者侵占台湾,1661年郑成功从金门横渡台湾海峡,抵达台湾西海岸。郑成功指挥舰队切断台湾城和赤嵌楼荷军的联系。最后赤嵌楼荷军只好投降。1662年初,荷兰殖民者被迫投降,台湾回到祖国怀抱。A项正确;中俄雅克萨之战,是指1685年和1686年,康熙帝命令清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军,沙俄政府被迫同意通过谈判解决中俄两国东段边界问题,排除B项;1771年,土尔扈特部首领渥巴锡(阿玉奇汗之曾孙)为摆脱沙俄压迫,维护民族独立,率领部众发动了武装起义,并冲破沙俄重重截击,历经千辛万苦,胜利返回祖国。土尔扈特部的回归为巩固中华统一的多民族国家,写下了可歌可泣的光辉篇章,排除C项;康熙三次率军亲征,平定了蒙古贵族噶尔丹叛乱,稳定了西北部边疆地区,排除D项。故选A项。

7.(2022·湖南邵阳·中考真题)下图呈现了中国古代中央政府对某一地区加强联系与管辖的历史脉络。 该地区是

A.台湾 B.云南 C.西藏 D.新疆

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学,唐贞观十五年(公元641年),唐太宗把文成公主嫁给松赞干布。文成公主入吐蕃,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系;元朝建立后,对西藏地区行使管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院统辖;1751年,清朝在西藏设噶厦,授达赖喇嘛和驻藏大臣管理政教事务,C项正确;材料中的信息没有体现台湾、云南、新疆,排除ABD项。故选C项。

8.(2022·辽宁营口·中考真题)某中学开展“停课不停学”线上教学活动。下表是历史老师为学生准备的专题复习资料,该专题是( )

资料 名称

图片 《金奔巴瓶》《顺治会晤五世达赖图》

视频 微课《郑成功收复台湾》

史实 1684年,清朝设置台湾府。 1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣

A.繁荣与开放的时代

B.列强侵路与人民反抗

C.政权分立与民族交融

D.统一多民族国家的巩固

【答案】D

【解析】

【详解】

根据题干和所学可知,图片《金奔巴瓶》和《顺治会晤五世达赖图》是清朝对西藏加强管理的见证,微课《郑成功收复台湾》表现了明清时期中华儿女反侵略,巩固国家统一的历史,史实“1684年,清朝设置台湾府。1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣”体现了清朝对台湾和西藏边疆地区的管理,以上都体现了统一多民族国家的巩固,D项正确;“繁荣与开放的时代”符合隋唐时期时代特征,排除A项;“列强侵路与人民反抗”与材料无关,排除B项;“政权分立与民族交融”符合三国两晋南北朝的时代特征,排除C项。故选D项。

9.(2022·河南·中考真题)下图是一幅描绘乾隆时期市井风情的绘画作品。下列历史叙述与图中情景一致的是

A.坊市界限分明 B.对外贸易扩大

C.城市商业兴盛 D.人口数量增加

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料“乾隆时期”,“盛世”,等信息,结合所学可知,《盛世滋生图》描绘了当时苏州“商贾辐辏,百货骈阗”的市井风情,C项正确;唐朝坊市界限分明,排除A项;顺治时期就开始实行闭关锁国政策,排除B项;图片上人数比较多,但是不能体现人数的增加,排除D项。故选C项。

10.(2022·内蒙古包头·中考真题)宋朝“苏湖熟,天下足”到清朝时“湖广熟,天下足”,这一民间谚语的变化,可以用于研究清朝

A.铁犁和牛耕的出现 B.文化艺术的繁荣

C.土地私有制的确立 D.农业的发展变化

【答案】D

【解析】

【详解】

宋朝“苏湖熟,天下足”到清朝时“湖广熟,天下足”体现出我国经济重心不断朝南推进。因此,材料中谚语有助于研究清朝农业发展的变化,D项正确;铁犁和牛耕的出现以及土地私有制的确立都是春秋战国时期,排除A和C项;材料中说明的是农业发展,不是文学艺术的繁荣,排除B项。故选D项。

11.(2022·江苏苏州·中考真题)1571-1821年间,从美洲运往菲律宾马尼拉的白银共计4亿比索,其中二分之一或者更多一些通过购买中国的丝绸、瓷器等商品流入了中国。这种被称为“丝一银"贸易的“全球化”贸易

A.有利于明清商品经济的发展 B.导致葡萄牙殖民者占据澳门

C.为海上丝路的开通奠定基础 D.表明当时中国已经步入近代

【答案】A

【解析】

【详解】

明清时期是1368年-1912年,根据材料中“商品”“贸易”等词语,说明这一贸易有利于明清商品经济的发展,A项正确;1553年葡萄牙殖民者攫取了我国在广东澳门的居住权,排除B项;汉武帝时期开辟了海上丝绸之路,排除C项;鸦片战争是中国近代史的开端,排除D项。故选A项。

12.(2022·湖北湖北·中考真题)“明月有情还顾我,清风无意不留人”“清风不识字,何故乱翻书”等类似的诗句,被当朝统治者认为是“大逆不道”的。这表明当时的统治者在思想领域实行( )

A.“焚书坑儒” B.“罢黜百家,独尊儒术”

C.“八股取士” D.“文字狱”

【答案】D

【解析】

【详解】

“明月有情还顾我,清风无意不留人”“清风不识字,何故乱翻书”等类似的诗句,被当朝统治者认为是“大逆不道”,这表明当时的清朝统治者在思想领域大兴文字狱,故意挑剔文字的过错,罗织罪名,制造冤狱,从而压制汉人的反抗意识,D项正确;焚书坑儒是秦始皇在思想领域实行的措施,焚烧书籍,坑杀儒生,与题干不符,排除A项;汉武帝时期“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家思想立为正统思想,与题干不符,排除B项;明朝时期科举考试实行八股取士,考试文体采用八股文,考试命题范围局限于四书五经,不允许考生有独到见解,与题干不符,排除C项。故选D项。

13.(2022·四川眉山·中考真题)思维导图是一种有效的学习工具,对历中学习有独特价值,下图是某同学绘制的思维导图,空白处应填的关键词是( )

A.君主专制 B.经济发展 C.思想控制 D.边疆管理

【答案】A

【解析】

【详解】

根据图片并结合所学知识可知,为加强君主专制,宋朝采取分化事权的办法,削弱相权;明朝废除丞相制度,撤销中书省,权分六部;清朝设立军机处,A项正确;题目考查的是政治举措,与经济发展无关,排除B项;材料未体现加强思想控制的措施,排除C项;材料未体现宋、明、清对边疆地区的管辖,排除D项。故选A项。

14.(2022·山西晋中·中考真题)京剧脸谱各具特色,悲剧人物西楚霸王项羽,眼角下斜,嘴角下撤,虽不失庄重,却也预示着兵败垓下,自刎乌江的命运;关羽“面如重枣”,自然画红脸;包拯“铁面无私”,则黑脸非他莫属。由此可知,京剧脸谱( )

A.真实再现历史场景 B.渗透人们的价值取向

C.客观评价历史人物 D.刻画善变的人物性格

【答案】B

【解析】

【详解】

依据题干和所学可知,京剧脸谱各具特色,如黑脸凸显包拯的铁面无私,红脸凸显关羽的忠义,由此可知京剧脸谱渗透人们的价值取向,固化了人们对历史人物的认知,B项正确;京剧脸谱体现了创作者对历史人物的主观认知,并不是真实再现历史场景或客观评价历史人物,排除AC项;京剧脸谱并不是刻画善变的人物性格,而是采用不同色彩来表现人物的不同性格特点,排除D项。故选B项。

15.(2021·山东东营·中考真题)中国古代文学艺术形式多种多样。下列文学作品按照时序排列正确的是

①杜甫《垂老别》②关汉卿《窦娥冤》③苏轼《念奴娇赤壁怀古》④吴承恩《西游记》

A.①④②③ B.②①③④ C.②④①③ D.①③②④

【答案】D

【解析】

【详解】

据所学可知,①杜甫《垂老别》是唐朝时期;②关汉卿《窦娥冤》是元朝时期;③苏轼《念奴娇赤壁怀古》是宋朝时期;④吴承恩《西游记》是明代。①③②④排序正确,故D正确;A、B、C排除。故选D。

16.(2021·青海·中考真题)人民是历史的创造者和推动者。回顾中国古代历史,每当政治腐败,百姓生活困苦之时,往往会引发大规模的农民起义。以下农民起义爆发的先后顺序,排序正确的是( )

①黄巾起义 ②大泽乡起义 ③黄巢起义 ④李自成起义

A.①②③④ B.②③①④ C.②①③④ D.②④①③

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,黄巾起义发生在东汉末年,大泽乡起义发生在秦朝末年,黄巢起义发生在唐朝末年,李自成起义发生在明朝末年,按照农民起义爆发的先后顺序,排序正确的是②①③④,故C符合题意;ABD排序不正确,不符合题意。故选C。

17.(2021·广西柳州·中考真题)下图为《清朝疆域图(1820年)。为了加强对西北地区的管理,清政府在图中①处设立了

A.伊犁将军府 B.安西都护府 C.澎湖巡检司 D.西域都护府

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

根据“《清朝疆域图(1820年)》”结合所学可知①为我国的新疆地区的伊犁,清朝在伊犁设置伊犁将军,管辖巴勒克什池在内的整个新疆地区,伊犁将军府是伊犁将军办公的地方,故选A;B是唐朝设立,排除;C是元朝设立管辖澎湖和台湾,不符题意,排除;D是汉代管辖新疆的机构,排除。

18.(2021·山东临沂·中考真题)碑文所反映的史实

乾隆皇帝《土尔扈特全部归顺记》

A.有利于多民族国家的巩固和发展

B.发生于清朝统治者入主北京之前

C.因不堪忍受清政府的压迫而发生

D.有效地加强了清朝对西藏的管辖

【答案】A

【解析】

【详解】

材料碑文反映的是乾隆时期土尔扈特部重回祖国怀抱的事迹,它为统一多民族国家的巩固与发展谱写了光彩篇章,故选A;1771年土尔扈特部回归,发生于清朝入主北京之后,故排除B;土尔扈特部因不堪忍受沙俄的压迫而回归祖国,故排除C;土尔扈特部回迁到了新疆地区,而不是西藏地区,故排除D。

19.(2021·湖北恩施·中考真题)分清“史实”与“观点”是学习历史的基本能力之一。下列表述属于“观点”的是

A.台湾府的设置巩固了祖国的东南海防

B.戚继光到东南沿海抗倭

C.清朝在西北设置伊犁将军

D.西汉政府设置西域都护

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学可知“史实”一般是对历史的表述文字,“观点”是要发出一轮或者评价的。台湾府的设置巩固了祖国的东南海防,属于“观点”,故选A;BCD都属于“史实”,排除。

20.(2021·江苏省海安中等专业学校中考真题)康熙年间,苏南地区每亩地价银四五两,米每升钱七文。到乾隆中后期,地价增至七八两至十余两,米价上涨四至五倍。康乾时期地价、米价变化的主要原因是( )

A.人口快速增长 B.闭关政策推行

C.官僚机构臃肿 D.君主专制强化

【答案】A

【解析】

【详解】

题干反映了康乾时期地价、米价明显上涨,结合所学知识,这一时期人口快速增长,人多地少的矛盾日益突出,因此导致地价、米价的变化,A项正确。闭关政策推行造成中国对外贸易日益萎缩,但是与题干中的变化没有直接关系,排除B项;官僚机构臃肿易导致行政效率降低,不符合题意,排除C项;君主专制强化反映了政治上皇帝独揽大权,但是也与题干中地价、米价的变化没有直接关系,排除D项。故选A项。

21.(2022·吉林·中考真题)阅读下列材料,回答问题。

材料一:秦朝的政治建制示意图

材料二:它设立于雍正年间,为清代所独创,它直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理。它的出现,标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰。

(1)材料一体现的“政治建制”是由谁首创的?写出材料一中“?”处的官职名称。这一官职在哪一朝代被废除?

(2)根据材料一可知,秦朝开创的地方行政制度是什么?元朝时,统治者实行的地方行政制度是什么?

(3)根据材料二可知,哪一机构的设立“标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰”?

(4)结合以上内容及所学知识,概括中国古代中央集权制度的发展趋势。

【答案】(1)秦始皇;丞相;明朝。

(2)郡县制;行省制。

(3)军机处。

(4)君主专制中央集权不断强化。

【解析】

(1)

根据材料上的秦朝政治建制,再结合所学可知,这是由秦始皇创建的;秦始皇在中央设置三公,分别是丞相,太尉,御史大夫;明朝时,朱元璋为了进一步加强中央集权,废除了长期存在的丞相制度和中书省。

(2)

根据材料一中的郡守,县令,再结合所学可知,秦朝在地方实行郡县制;结合所学可知元朝在地方实行行省制度。

(3)

根据材料“它直接听命于皇帝,随时承旨,随时草诏办理。它的出现,标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰。”再结合所学可知,雍正设立的军机处便于皇帝独断专权,标志着中国封建专制统治已经发展到顶峰。

(4)

根据上述材料,从有丞相到无丞相再到军机处的设立,表明君主专制中央集权不断强化。

22.(2021·江苏苏州·中考真题)人口迁移,为社会发展注入了新的活力,影响深远。阅读材料,完成下列问题。

材料一 大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方地区寒冷气候出现得更早。由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。大量的北方族群侵入南方,改变了中国本来的人口结构,同样,中国北方原来的人口在骨牌效应下,也一波一波地不断南侵,改变了南方的人口结构。

——摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》

材料二 (明中叶以后)形成了相当发达的全国商业市场。这时不仅南京等传统的发达地区的城市铺行栉比。民物繁华。边塞城市如大同也“繁华富庶。不下江南”"。新兴的市镇大部分集中在江南的苏,松、杭、嘉、湖地区。清代除军器,铸钱等手工业生产属官营和个别地区设主官营丝作坊、制资作坊外,各种手工业均为民营。

——摘编自赵毅、赵轶峰(中国古代史》

(1)据材料一.概括古代中国人口南迁的两种基本情况及其原因。

(2)据材料二,概括明清时期经济发展的特点。并结合所学知识,说说明清时期经济发展对当时文学艺术的影响,

【答案】(1)情况:北方少数民族迁到中原地区;中原汉族迁到南方地区。

原因:北方地区寒冷。北方汉人人口增加;南方土地肥沃。

(2)特点:全国商业市场相当发达;大量江南市镇兴起;民营手工业占据主导地位。

影响:小说和戏剧(昆曲与京刷)创作蓬勃发展。”

【解析】

【详解】

(1)情况:根据“草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动”得出北方少数民族迁到中原地区;中原汉族迁到南方地区。原因:根据“由于气候改变的关系,……核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃”得出北方地区寒冷。北方汉人人口增加;南方土地肥沃。

(2)特点:根据“形成了相当发达的全国商业市场”、“新兴的市镇大部分集中在江南的苏,松、杭、嘉、湖地区”得出全国商业市场相当发达;大量江南市镇兴起;根据“清代除军器,铸钱等手工业生产属官营和个别地区设主官营丝作坊、制资作坊外,各种手工业均为民营”得出民营手工业占据主导地位。影响结合所学内容可知主要是小说和戏剧创作蓬勃发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录