9第九单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展(一)(第14-17课)【中考历史总复习讲练学案(含解析)】

文档属性

| 名称 | 9第九单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展(一)(第14-17课)【中考历史总复习讲练学案(含解析)】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-03-06 16:39:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第九单元 明清时期:统一多民族国家的巩固

与发展(一)(第14-17课)

【时空坐标】

【课标要求】

1.知道明朝的建立。通过皇权的强化和“八股取士”,初步理解皇帝专权的弊端。

2.了解郑和下西洋的航海壮举;知道戚继光的抗倭斗争。

3.通过明长城和北京城的建筑,体会中国古代人民的智慧和创造力。

4.知道《本草纲目》《天工开物》《农政全书》等名著,了解明代科技的成就及影响。

5.了解李自成起义推翻明朝;知道满族入主中原。

6.了解郑成功收复台湾和清朝在台湾的建制;知道册封达赖和班禅与设置驻藏大臣;知道西北边疆的巩固。认识台湾、西藏、新疆是中国不可分割的一部分。

7.通过清朝经济发展和人口增长的史实,了解清朝前期的兴盛。

8.通过军机处的设置与文化专制措施,认识君主专制在清代的极端强化。

9.以《红楼梦》和京剧为例,了解清代文学艺术的成就和特色。

10.通过清代中期以来的腐败现象和闭关锁国政策,了解中国开始落后于世界发展潮流。

【考点梳理】

考点一 明朝君权的加强

课标要求:知道明朝的建立。通过皇权的强化和“八股取士”,初步理解皇帝专权的弊端。

1.明朝建立:1368年,朱元璋称帝,定都应天府(今南京),建立明朝。朱元璋就是明太祖。

2.明太祖加强君权的措施:

(1)政治上:

中央 废除丞相和中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分管朝政,直接对皇帝负责。把大都督府改为五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,皇帝直接掌握军事大权

地方 废行省,设三司,将行省的权力一分为三。分封诸子为王,监控地方

监察 设立特务机构锦衣卫,监视官民。明成祖时又设东厂,合称厂卫

(2)思想文化上:八股取士(明清时期的科举制)。

命题范围 “四书”“五经”

答题规范 及文体 考生对题目的解释,必须以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。格式、段落划分,必须分成八个部分,称为“八股文”

影响 脱离实际,禁锢思想,读书人成为皇帝旨意的顺从者,阻碍社会的进步与发展

评价 扼杀了人们的聪明才智,束缚了人们的思想,对中国思想、文化、科技进步与发展造成严重阻碍

易错点辨析

1.易错字:丞相的“丞”。

2.易混点:丞相设立于秦朝,废除于明朝。

考点二 明朝对外关系:郑和下西洋、戚继光抗倭

课标要求:了解郑和下西洋的航海壮举;知道戚继光的抗倭斗争。

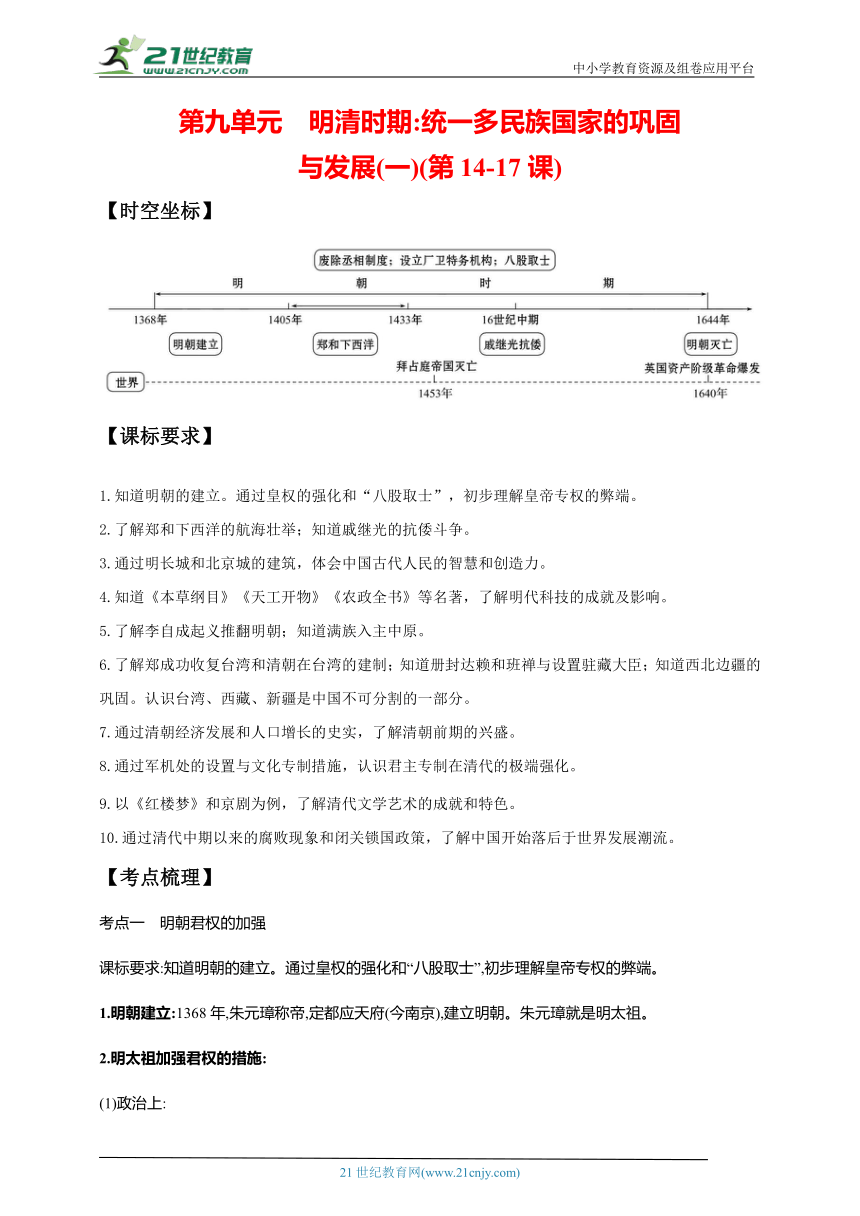

1.郑和下西洋:

(1)目的:提高明朝在国外的地位和威望(主要目的),用中国的货物去换取海外的奇珍。

(2)条件:国力强盛、造船航海技术先进(指南针)、政府支持、郑和有才能又勇敢。

(3)时间、人物:1405—1433年,郑和。

(4)经过:七下西洋,到过亚非三十多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(5)意义:

①郑和的远航,时间长规模大,是世界航海史上的壮举。

②增进了中国和亚非各国的相互了解和友好往来。

③开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

易错点辨析

易混点:

1.今天文莱以西的东南亚和印度洋一带的海域及沿岸地区明初称为西洋。

2.郑和下西洋是对外友好交往;近代欧洲新航路开辟的目的是寻求黄金,对外殖民掠夺。

2.戚继光抗倭:

(1)背景:元末明初,日本的武士和奸商组成海盗武装集团,时称“倭寇”。明朝中期,国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商勾结,对中国沿海进行武装抢劫,时称“倭患”。

(2)经过:戚继光率领“戚家军”在浙江台州九战九捷,平定了浙东倭患;后又进军福建、广东与其他军民一起剿灭倭寇,使东南沿海倭患基本解除。

(3)评价:戚继光抗倭是反侵略战争,他是我国历史上伟大的民族英雄。

考点三 明朝科技、建筑

课标要求:知道《本草纲目》《天工开物》《农政全书》等名著,了解明代科技的成就及影响。通过明长城和北京城的建筑,体会中国古代人民的智慧和创造力。

1.明朝的科技名著:

(1)李时珍:药物学著作《本草纲目》,总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地位。

(2)宋应星:科技巨著《天工开物》, 对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

(3)徐光启:农业科学巨著《农政全书》, 全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果。

2.明朝的著名建筑:

(1)明长城

①目的:防御北方蒙古贵族南扰。

②起止地点:东起鸭绿江边、西至嘉峪关。(秦长城西起临洮,东到辽东,防御匈奴进攻。)

③功能:军事防御体系,各民族交往的纽带。

④地位:明长城规模最大,历时最久,工程质量更为优异。我们今天看到的长城主要是明长城。

⑤意义:长城已成为中华民族聪明智慧、坚韧刚毅和凝聚力的精神象征。

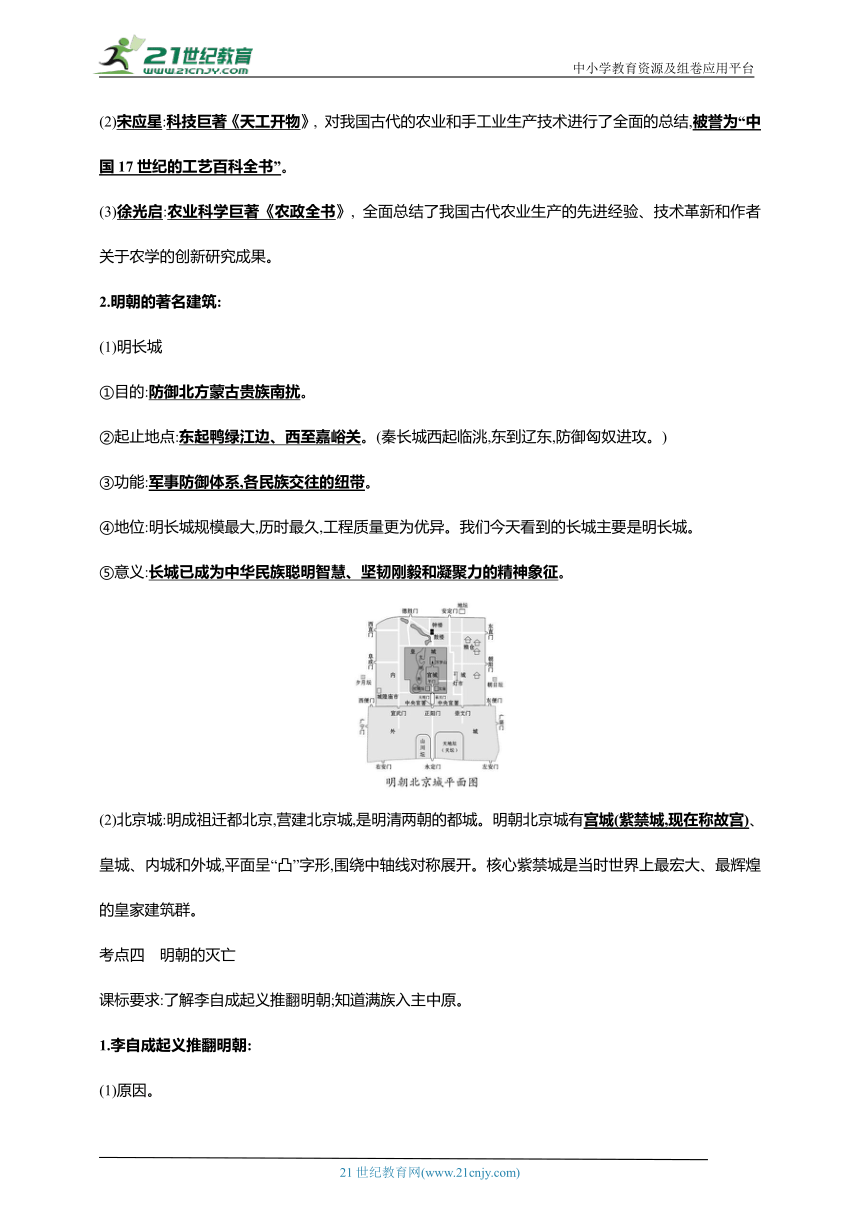

(2)北京城:明成祖迁都北京,营建北京城,是明清两朝的都城。明朝北京城有宫城(紫禁城,现在称故宫)、皇城、内城和外城,平面呈“凸”字形,围绕中轴线对称展开。核心紫禁城是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群。

考点四 明朝的灭亡

课标要求:了解李自成起义推翻明朝;知道满族入主中原。

1.李自成起义推翻明朝:

(1)原因。

①根本原因:明末政治腐败,土地兼并,赋税沉重。

②直接原因:陕北连年大旱。

(2)过程:李自成提出“均田免赋”口号,1644 年, 李自成在西安建立政权,国号大顺。1644年4月,攻入北京,明朝末帝崇祯自缢。统治长达 276 年的明王朝被农民起义推翻。

2.满洲兴起和清兵入关:

(1)1616年,努尔哈赤统一女真各部,建立政权,国号大金,史称后金。

(2)1635年,皇太极改族名为满洲;1636年,改国号为清。

(3)1644年,明将吴三桂降清,引清兵入关,李自成失败,清朝建立起对全国的统治。

【能力提升】

一、名词解释

八股文,每篇文章包括破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股,每个段落都有两段相比偶的文字,合为八股文。文章的每个段落死守在固定的格式中,字数也有限制,人们只能按照题目的文字敷衍成文,写空洞无物的文章。

二、联系比较

1.比较秦朝和明朝统治者强化君权所采取的不同措施

朝代 措施

秦朝 皇帝制、三公制、郡县制、焚书坑儒

明朝 废丞相,设三司;设厂卫特务机构;八股取士

2.比较隋唐和明朝科举制的变化

朝代 措施

隋朝 隋炀帝设立进士科,标志着科举制正式诞生

唐朝 唐太宗增加科举考试的科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;武则天创立殿试

明朝 八股取士

三、思维延伸

朱元璋强化皇权举措的利弊分析:

(1)利:克服了朝臣权力过大的弊端,巩固了明朝的统治,形成了比较安定的政治局面,为经济的发展创造了有利的环境。

(2)弊:皇权高度集中,地方政府必须严格服从中央政府的命令,没有独立性;不能广泛吸纳建议,容易形成专权,出现偏颇决策,不利于提高工作效率,给明朝的统治埋下了危机。

四、单元启示

1.和平友好的对外政策有利于推动世界的和平发展。

2.制度必须与时俱进。

【图解历史】

1.1368年,明太祖朱元璋(图1)建立明朝,定都应天府。为了巩固统治,强化皇权,在中央废除丞相制度和中书省,六部直接向皇帝负责;把大都督府分为五军都督府, 将军队调动和武官任命的权力统归兵部。在地方取消行中书省,设立“三司”,分封诸子为王。为监视官民,朱元璋设锦衣卫,明成祖设东厂,合称“厂卫”。科举考试变成了八股取士,考试题目来自“四书”“五经”,答题格式是写八股文。影响:禁锢思想,读书人成为皇帝旨意的顺从者,阻碍了社会的进步。

2. 明朝的对外开放友好交流的历史事件是郑和下西洋(图2)。其前提:明朝前期国力雄厚;造船业发达;指南针应用于航海。远航目的:A.提高明朝在国外的地位和威望;B.用中国的货物去换取海外的奇珍。概况:1405-1433年,郑和七下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。意义: 是世界航海史上的空前壮举,增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。明朝对外冲突的历史事件是戚继光抗倭。明朝中期国力减弱,日本的武士和奸商组成海盗武装集团被称为“倭寇”,与中国海盗、奸商等勾结,对中国沿海进行武装抢劫,构成“倭患”。戚继光组建“戚家军”,在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;前往福建、广东剿灭倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上伟大的民族英雄。

3.明朝的科技名著有李时珍的总结性药物学著作《本草纲目》(图3), 宋应星的科技巨著《天工开物》(图4),对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。徐光启的农业科学巨著《农政全书》,全面总结了我国古代农业生产的先进经验。

4.为了防御北方蒙古贵族南扰,明朝修筑了东起鸭绿江边、西至嘉峪关的明长城(图5)。既是军事防御体系,又是各民族交往的纽带,成为中华民族聪明智慧、坚韧刚毅和凝聚力的精神象征。明成祖时营建北京城,宫城又称紫禁城,现在称为故宫,在当时是世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群。

【真题回顾】

1.(2021·安顺) 他作为世界上第一个洲际航海家,作为人类征服海洋的先驱,开创了西酞平洋与印度洋之间.的亚非海上交通线,对中国和世界航海事业的发展留下了不可磨灭的历史功绩。他是

A. 张骞 B. 卫温 C. 玄奘 D. 郑和

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据所学可知,明朝郑和曾先后七下西洋,访问过亚非三十多个国家和地区,最远到达地方是红海沿岸与非洲东海岸,对中国和世界航海事业的发展留下了不可磨灭的历史功绩,故选D;西汉张骞开凿了陆上丝绸之路,与中国和世界航海事业无关,排除A;三国卫温到达夷州(今台湾),不符合题意,排除B;唐朝玄奘从陆路到达印度求取佛法,排除C。

2.(2018·黔东南)电影《锦农卫》涉及到的史实发生在( )

A.秦朝 B.隋朝 C.明朝 D.清朝

【知识考点】明朝君权加强的措施.

【思路分析】本题以电影《锦农卫》为依托,考查明朝加强君权的知识点。注意掌握相关基础知识。

【解答过程】电影《锦农卫》涉及到的史实发生在明朝。明朝开国皇帝朱元璋对百官和京城百姓不放心,为了加强君权,特别设立锦衣卫,专门侦缉官民言行。

故选:C。

【总结归纳】本题考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握明清加强中央集权的措施。

3.(2022·广西百色·中考真题)“废中书,罢丞相”“废行省,设三司(布政使司,按察使司,都指挥使司)”“八股取士”。上述历史事件均发生在( )

A.汉朝 B.唐朝 C.明朝 D.清朝

【答案】C

【解析】

【详解】

根据所学知识可得出明朝为了加强中央集权,在地方,废行省,设三司;在中央,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省;在文化上,科举采用八股取士,C项正确;汉朝有丞相,排除A项;唐朝采用三省六部制,中书省负责起草政令,排除B项;清朝设立军机处,排除D项。故选C项。

4.(2022·内蒙古赤峰·中考真题)明太祖时期编成《孟子节文》作为科举考试的内容,书中将《孟子》“民为贵,社稷次之,君为轻”等“非臣子所宜言”的内容尽行删去,不准学习。这反映了明初( )

A.重视文献整理 B.科举制度完善 C.君主专制加强 D.重文轻武政策

【答案】C

【解析】

【详解】

孟子提倡“民贵君轻”的思想受到朱元璋的打压,主要是这种思想与朱元璋加强君主专制统治的思想不契合,C项正确;删除孟子等关于君臣论的思想,不能说明重视文献整理,排除A项;朱元璋的做法显然不是完善科举制度,排除B项;重文轻武政策是北宋时期实行治国政策,排除D项。故选C项。

5.(2022·广西梧州·中考真题)明代商业发展推动工商业市镇的崛起。在松江府,棉织业市镇有朱泾镇、朱家角镇等;在嘉兴府,丝织业市镇有王店镇、王江泾镇等。这说明当时

A.区域生产的专业化明显 B.自然经济开始逐步解体

C.资本主义经济普遍出现 D.农产品商品化开始出现

【答案】A

【解析】

【详解】

根据材料“在松江府,棉织业市镇有朱泾镇、朱家角镇等;在嘉兴府,丝织业市镇有王店镇、王江泾镇”可以知道,在不同的区域出现了不同的生产分工,体现了区域生产的专业化明显,A项正确;材料没有体现自然经济开始逐步解体,排除B项;资本主义经济普遍出现说法错误,排除C项;农产品商品化开始出现材料没有涉及,排除D项;故选A项。

6.(2022·江西·中考真题)按下面图示的编制思路,其空白处应为

A.废除丞相制度 B.设立“三司” C.设立锦衣卫 D.实行“八股取士”

【答案】D

【解析】

【详解】

根据“创立进士科”、“创立殿试制度”、“提高仅是地位”等信息可知这都与科举制有关,明代为了加强思想控制,在科举上实行八股取士,D项正确;废除丞相制度、设立三司和设立锦衣卫都与科举制无关,排除ABC项。故选D项。

7.(2022·黑龙江牡丹江·中考真题)朱元璋立下一条祖训:以后子孙做皇帝时,不许立丞相。对于奏请设立的大臣要治重罪。朱元璋立下这条祖训的目的是

A.继承前朝制度,维护政治稳定 B.分封诸子为王,以藩王代替丞相

C.将丞相之权付与锦衣卫 D.皇帝集中权力,加强君主专制

【答案】D

【解析】

【详解】

依据题干“以后子孙做皇帝时,不许立丞相。对于奏请设立的大臣要治重罪”的信息,结合所学知识可知,朱元璋建立明朝后,认为宰相威胁了皇权,为了加强君主专制,集中皇帝的权力,他下令废除了丞相,D符合题意;这不属于继承前朝的制度,A说法错误,不符合题意;分封诸子为王,以藩王代替丞相 具体措施,不是目的,B不符合题意;将丞相之权付与锦衣卫这种说法错误,C不符合题意;故选D。

8.(2022·四川内江·中考真题)孙中山说:“……能于十四个月之中,而造成六十四艘之大舶,载运二万八千人巡游南洋,示威海外,为中国超前轶后之奇举。至今南洋土人犹有怀想当年三宝之雄风遗烈者,可谓壮矣。”其叙述的历史事件是( )

A.赤壁之战 B.戚继光抗倭 C.淝水之战 D.郑和下西洋

【答案】D

【解析】

【详解】

根据题干“二万八千人”“巡游南洋。示威海外”“三宝”等信息,结合所学郑和人称“三宝太监”,他首次下西洋时就有两万七千多人,可以得出孙中山叙述的历史事件是郑和下西洋,D项正确;赤壁之战是东汉末年刘备、孙权和曹操之间的作战,与题干信息不符,排除A项;戚继光抗倭是明朝时为击退倭寇侵犯而进行的作战,与题干信息不符,排除B项;淝水之战是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水的一场以少胜多的战争,与题干信息不符,排除C项;故选D项。

9.(2022·湖北恩施·中考真题)文明因交流而多彩,因互鉴而丰富。下列关于中国古代对外交流的史实,说法正确的是( )

A.张骞通西域直接开辟了通往欧洲的路线

B.玄奘为中日文化交流作出了卓越的贡献

C.郑和下西洋增进了中国与亚非国家的友好往来

D.清朝实行闭关锁国政策,严格禁止对外贸易

【答案】C

【解析】

【详解】

为了加强同海外各国联系,宣扬国威和到西洋“取宝”,1405年--1433年,郑和先后七次下西洋,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大的贡献,C项正确;张骞通西域,加强汉朝与西域各国的联系,排除A项;玄奘为中印文化交流作出了卓越的贡献,排除 B项;清朝实行闭关锁国政策,严格限制对外贸易,排除D项。故选C项。

10.(2022·湖北宜昌·中考真题)王同学在整理明代的学习资料,其目录中有“红海沿岸”“戚继光”和“三宝”等关键词,据此推断他学习的主题应当是明代的( )

A.经济发展 B.文学繁荣 C.对外关系 D.科技成就

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料“红海沿岸”“戚继光”和“三宝”,结合所学知识可知,郑和七下西洋,从刘家港出发,穿越马六甲海峡,横渡印度洋,先后到达亚、非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。在东南亚一些国家和地区,有一些地名、庙宇是以人“三宝”命名的,充分说明了郑和七下西洋增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;戚继光抗倭打击了日本的侵略势力,捍卫了国家主权。由此可见,材料反映了明代的对外关系。C项正确;材料没有涉及明代“经济发展、文学繁荣、科技成就”的内容,排除ABD项。故选C项。

11.(2022·辽宁沈阳·中考真题)中国古代在科技方面取得了杰出的成就,对世界文明的发展作出了突出的贡献。与下列图片相关的我国古代科技成就按出现时间的先后排序,正确的是( )

a.《天工开物》书影 b.汉代纸残片 c.毕昇活字版复原模型

A.acb B.bac C.bca D.cab

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,题干中图片a对应的是明代宋应星所著的科技著作《天工开物》,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”,b对应的是汉代发明了造纸术,c对应的是北宋平民毕昇发明活字印刷术,因此按时间先后排序,正确的是bca。C项正确,排除ABD项。故选C项。

12.(2022·湖北荆州·中考真题)如图是反映中国古代采煤技术的一幅插图,来自17世纪初期刊刻的一部科技著作,这部著作被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。该著作是( )

A.《农政全书》 B.《天工开物》

C.《本草纲目》 D.《齐民要术》

【答案】B

【解析】

【详解】

根据材料,这部著作被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”结合所学知识可知,明朝末年宋应星的《天工开物》,总结了明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及农业和手工业等三十个生产部门,被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”,B项正确;《农政全书》是徐光启的农业著作,排除A项;《本草纲目》是李时珍的医药学著作,排除C项;《齐民要术》是贾思勰的农学著作,排除D项。故选B项。

13.(2022·内蒙古赤峰·中考真题)由下表可推知( )

朝代 科技文化成就

南北朝 祖冲之把圆周率精确到小数,点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。

唐朝 政府编写颁布的《唐本草》,是世界上第一部由国家制定的药典。

宋朝 毕昇发明了活字印刷术,对人类文明的发展产生了重大的影响。

明朝 宋应星编写了《天工开物》一书,是世界上第一部有关农业、手工业和科学技术的百科全书,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

A.科举制度促进科技文化发展 B.国家支持推动科技文化发展

C.中华文明对世界文明做出突出贡献 D.中国古代科技文化全面领先世界

【答案】C

【解析】

【详解】

根据“领先世界近千年”、“世界第一部由国家制定的药典”、“对人类文明的发展产生了重大影响”等信息可知,中国的这些科技成就对于世界文明的发展都起到了重要作用和贡献,C项正确;南北朝时期还没有出现科举制,排除A项;材料内容无法体现国家的支持,排除B项;“全面领先”的说法过于夸张,排除D项。故选C项。

14.(2022·江西·中考真题)下列选项中,对应正确的是

A.张仲景——“医圣”——创编出了“五禽戏”

B.杜甫——“诗仙”——诗歌反映了历史的真情实况

C.毕昇——发明活字印刷术——推动人类作战方式的巨大变化

D.宋应星——《天工开物》——“中国17世纪的工艺百科全书”

【答案】D

【解析】

【详解】

结合所学内容可知,明代宋应星编撰的《天工开物》被称为中国17世纪的工艺百科全书,D项正确;创编出五禽戏的是华佗,排除A项;杜甫被称为“诗圣”,排除B项;活字印刷术与人类作战方式的变化无关,排除C项。故选D项。

15.(2022·浙江湖州·中考真题)据《天工开物》记载,明代湖州地区蚕农改良过的丝车性能优越。这反映当时

①江浙地区棉布产量增加 ②废除了重农抑商政策

③丝织业生产工具的进步 ④湖州地区蚕桑业兴盛

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】D

【解析】

【详解】

依据《天工开物》记载,明代湖州地区蚕农改良过的丝车性能优越,这反映当时丝织业生产工具的进步、湖州地区蚕桑业兴盛,D项正确;题干材料与棉布无关,排除A项;题干材料没有涉及棉布,排除B项;题干材料不能说明废除了重农抑商政策,排除C项。故选D项。

16.(2022·四川德阳·中考真题)他在天文、历算、数学、军事等方面都颇有造诣,尤其在农业科技方面用力最勤,先后撰写了《甘薯疏》《芜菁疏》《吉贝疏》《种棉花法》等十余种农书,还创作了一部集大成的农学著作。据此可知,这位科学家是

A.贾思勰

B.王桢

C.徐光启

D.沈括

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料“《甘薯疏》”“还创作了一部集大成的农学著作”结合所学可知是明代的农学家徐光启。根据所学可知明朝引进了美洲的玉米、马铃薯、甘薯等作物,可以判断科学家是明朝或明朝以后的人,另根据“农学著作”可知是明朝农学家徐光启。C项正确;贾思勰是南北朝人,王祯是元朝人,当时没有甘薯,排除AB项;沈括是科学家代表作是《梦溪笔谈》,排除D项。故选C项。

17.(2022·四川自贡·中考真题)有学者对中国古代某一宏伟工程有如下描述:作为一项军事防御工程,蜿蜒于高山、深谷、平原、戈壁中,总长万余里,把奇伟的自然美与建筑美融为一体,是真正的“大地艺术”。据此推断该工程为( )

A.大运河 B.赵州桥 C.北京城 D.明长城

【答案】D

【解析】

【详解】

明长城是明朝北部地区的军事防御工程,东起鸭绿江,西至嘉峪关,蜿蜒于高山、深谷、平原、戈壁中,总长万余里,故D项正确;大运河是南北经济文化交流的大动脉,赵州桥是一座跨洨河的石拱桥,北京城是明清的政治文化中心,排除ABC。故选D项。

18.(2021·江苏淮安·中考真题)下图是中国古代君主专制的确立与强化示意图。其中相关措施不符合史实的是( )

A.秦朝 B.汉朝 C.明朝 D.清朝

【答案】C

【解析】

【详解】

根据所学,明朝废除了中书省,即废除了宰相,而不是设立中书省,C项错误,符合题意;ABD项都符合相关史实,不符合题意。故选C项。

19.(2021·山东德州·中考真题)“万人一心兮,泰山可撼,惟忠与义兮,气冲斗牛……上报天子兮,下救黔首,杀尽倭奴 兮,觅个封侯。”与这首豪迈雄壮的诗歌相关的史实是

A.文天祥抗元 B.戚继光抗倭 C.郑成功复台 D.雅克萨之战

【答案】B

【解析】

【详解】

根据题干信息“……上报天子兮,下救黔首,杀尽倭奴兮,觅个封侯”,结合所学知识可知,16世纪中期,戚继光奉命抗倭,组建“戚家军”。“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;前往福建、广东配合当地明军剿灭倭寇,东南沿海倭患基本平息。与这首豪迈雄壮的诗歌相关的史实是戚继光抗倭。B项正确;1276年,元军攻入南宋都城临安,南宋灭亡,南宋大臣文天祥等人拥立南逃的宋宗室成员,继续展开抗元斗争,排除A项;1662年郑成功赶走荷兰殖民者,收复台湾,郑成功是中华民族的民族英雄,排除C项;雅克萨之战,是指1685年和1686年,康熙帝命令清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军,排除D项。

20.(2021·山东青岛·中考真题)古称“居庸之险不在关,而在八达岭”。八达岭长城(下图所示)是明长城的一个隘口,是居庸关的重要前哨。下列关于八达岭长城说法正确的是( )

A.体现了中国古代人民的智慧 B.抵御了西方国家的殖民侵略

C.隔断了各民族之间的联系 D.阻挡了匈奴入侵中原地区

【答案】A

【解析】

【详解】

结合所学可知,八达岭长城,位于北京市延庆区军都山关沟古道北口。是中国古代伟大的防御工程万里长城的重要组成部分,古称“居庸之险不在关,而在八达岭”,体现了中国古代人民的智慧,A项正确;八达岭长城主要用来抵御北方游牧民族的入侵,排除B项;C项“隔断了”的说法过于绝对,不符合史实,排除C项;根据材料“明长城的一个隘口”并结合所学可知,明朝北方的游牧民族主要是鞑靼和瓦剌,结合所学可知,瓦剌军队曾直抵北京城下,可见八达岭长城并没有完全阻挡北方游牧民族的入侵,排除D项。故选A项。

21. (2021·黔东南)在中国历史发展的星河中,有无数闪耀着民族智慧和创新精神的杰出人物,谱写下一曲曲壮丽辉煌的时代篇章。阅读材料,回答问题

材料一

(1)写出图中人物的核心思想是什么?汉武帝为加强思想大一统,接受董仲舒建议采取了哪一措施把儒家学说确立为正统思想?

材料二

(2)请简要概括上图中两位民族英雄的主要历史功绩。

材料三

(3)图①作者是谁?对该著作的评价是什么?据图②列举一位研制“两弹一星”的科学家。(限于课本人物)

【答案】(1)核心思想:仁。罢黜百家,独尊儒术。

(2)戚继光抗倭;郑成功收复台湾。(或抗击倭寇;收复台湾)。

(3)宋应星。“中国17世纪的工艺百科全书”。钱学森或邓稼先。

【解析】

【分析】

【详解】(1)根据所学知识可知,图中人物是孔子。孔子的核心思想是“仁”。汉武帝为加强思想大一统,接受董仲舒建议采取了罢黜百家,独尊儒术的措施把儒家学说确立为正统思想。

(2)根据图一“戚继光”结合所学知识,明朝中期以后,海防松弛,倭患严重,明政府派遣戚继光等抗倭。戚继光组建了一支作战勇敢,纪律严明的“戚家军”,1561年在台州地区九战九捷,迅速荡平浙江境内的倭寇;此后又率军开赴福建和广东,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清。戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上一位伟大的民族英雄。根据材料二“郑成功”结合所学知识,1661年,郑成功率领将士,从横渡台湾海峡,抵达台湾西海岸。郑成功一面指挥舰队驶进荷军盘踞的台湾城和赤嵌楼之间的海湾,切断两座城堡的联系;一面命令数千步兵迅速登陆,包围赤嵌楼。赤嵌楼的荷军被迫投降。郑成功的军队继续围攻台湾城,1662年初,荷兰殖民者被迫投降,台湾重新回到祖国怀抱。

(3)根据材料三“①《天工开物》”结合所学知识可知,图①作者是宋应星。根据所学知识可知,明朝著名科学家宋应星所著的《天工开物》,是一部科技巨著。《天工开物》一书,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术。这部书后来传到国外,被译成日文、法文、德文、英文等多种文字,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。根据图②“‘两弹一星’纪念馆”结合所学知识,研制“两弹一星”的科学家有钱学森、邓稼先等。

22.(2021·青海·中考真题)阅读下列材料,回答问题。

材料一:全书约190万字,共记载了药物1800多种,收录药方11000多个,还附有1100多幅药物形态图……这部巨著,总结了我国古代药物学成就。

——摘自人教版《中国历史·七年级下册》

材料二:若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。

——沈括《梦溪笔谈》

材料三:第一回:张天师祈禳瘟疫,洪太尉误走妖魔。

请回答:

(1)材料一中提到的这部巨著的作者是谁?中医学的发展源远流长,早在东汉末年,名医张仲景就提出了关于预防疾病的什么理论?

(2)材料二指的是我国古代哪项科技成就?该项科技成就的出现有何意义?

(3)材料三出自我国古代哪部长篇章回体小说?通过以上三则材料,谈谈你对中国古代文化的认识。

【答案】(1)李时珍;“治未病”理论。

(2)活字印刷术;提高了印刷效率,有利于文明的传承、传播和发展。

(3)《水浒传》;中国古代文化博大精深、源远流长,中国文化为世界文化的多样性发展作出了重要贡献

【解析】

【分析】

【详解】

(1)第一小问,依据材料一“全书约190万字,共记载了药物1800多种,收录药方11000多个,还附有1100多幅药物形态图……这部巨著,总结了我国古代药物学成就”可知,材料一中提到的这部巨著是《本草纲目》,其作者是李时珍;李时珍是明代杰出的医学家和药物学家,他在总结前人经验,历时27年编成的一部具有总结性的药物学巨著-《本草纲目》,全书共收1892种药物,附药方11000多则,插图1160幅,对每一种药物的名称、性能、用途、制作都作了说明,并且改正了前人关于药物的许多错误和含混的记录,它是我国16世纪以前医药学的丰富总结,被誉为“东方医学巨典”。第二小问,结合所学可知,中医学的发展源远流长,早在东汉末年,名医张仲景就提出了关于预防疾病的“治未病”理论;东汉末年,张仲景收集了许多民间药方,写成了《伤寒杂病论》,全面阐述了中医理论和治病原则,奠定了中医治疗学的基础,他医术高明,医德高尚,后世尊称他为“医圣”。他还提出了“治未病”理论,提倡预防疾病。

(2)依据材料二“若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速”可知,材料二指的是我国古代的活字印刷术;北宋时,平民毕昇发明了活字印刷术。他将胶泥做成陶活字,用来排版印刷。活字印刷术后来陆续传播到世界各地,提高了印刷效率,有利于文明的传承、传播和发展。

(3)依据材料三“第一回:张天师祈禳瘟疫,洪太尉误走妖魔”可知,材料三出自我国古代长篇章回体小说——《水浒传》;《水浒传》是元末明初另一部优秀的长篇小说,作者施耐庵。书中以官逼民反为主题,揭示了从皇帝到各级贪官污吏的丑恶嘴脸,描写了宋代梁山泊各路好汉反抗官府压迫的武装斗争,通过生动、曲折的故事情节,成功地塑造出一批个性鲜明的英雄形象。通过以上三则材料可知,我们对中国古代文化的认识是中国古代文化博大精深、源远流长,中国文化为世界文化的多样性发展作出了重要贡献。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第九单元 明清时期:统一多民族国家的巩固

与发展(一)(第14-17课)

【时空坐标】

【课标要求】

1.知道明朝的建立。通过皇权的强化和“八股取士”,初步理解皇帝专权的弊端。

2.了解郑和下西洋的航海壮举;知道戚继光的抗倭斗争。

3.通过明长城和北京城的建筑,体会中国古代人民的智慧和创造力。

4.知道《本草纲目》《天工开物》《农政全书》等名著,了解明代科技的成就及影响。

5.了解李自成起义推翻明朝;知道满族入主中原。

6.了解郑成功收复台湾和清朝在台湾的建制;知道册封达赖和班禅与设置驻藏大臣;知道西北边疆的巩固。认识台湾、西藏、新疆是中国不可分割的一部分。

7.通过清朝经济发展和人口增长的史实,了解清朝前期的兴盛。

8.通过军机处的设置与文化专制措施,认识君主专制在清代的极端强化。

9.以《红楼梦》和京剧为例,了解清代文学艺术的成就和特色。

10.通过清代中期以来的腐败现象和闭关锁国政策,了解中国开始落后于世界发展潮流。

【考点梳理】

考点一 明朝君权的加强

课标要求:知道明朝的建立。通过皇权的强化和“八股取士”,初步理解皇帝专权的弊端。

1.明朝建立:1368年,朱元璋称帝,定都应天府(今南京),建立明朝。朱元璋就是明太祖。

2.明太祖加强君权的措施:

(1)政治上:

中央 废除丞相和中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分管朝政,直接对皇帝负责。把大都督府改为五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,皇帝直接掌握军事大权

地方 废行省,设三司,将行省的权力一分为三。分封诸子为王,监控地方

监察 设立特务机构锦衣卫,监视官民。明成祖时又设东厂,合称厂卫

(2)思想文化上:八股取士(明清时期的科举制)。

命题范围 “四书”“五经”

答题规范 及文体 考生对题目的解释,必须以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。格式、段落划分,必须分成八个部分,称为“八股文”

影响 脱离实际,禁锢思想,读书人成为皇帝旨意的顺从者,阻碍社会的进步与发展

评价 扼杀了人们的聪明才智,束缚了人们的思想,对中国思想、文化、科技进步与发展造成严重阻碍

易错点辨析

1.易错字:丞相的“丞”。

2.易混点:丞相设立于秦朝,废除于明朝。

考点二 明朝对外关系:郑和下西洋、戚继光抗倭

课标要求:了解郑和下西洋的航海壮举;知道戚继光的抗倭斗争。

1.郑和下西洋:

(1)目的:提高明朝在国外的地位和威望(主要目的),用中国的货物去换取海外的奇珍。

(2)条件:国力强盛、造船航海技术先进(指南针)、政府支持、郑和有才能又勇敢。

(3)时间、人物:1405—1433年,郑和。

(4)经过:七下西洋,到过亚非三十多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(5)意义:

①郑和的远航,时间长规模大,是世界航海史上的壮举。

②增进了中国和亚非各国的相互了解和友好往来。

③开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

易错点辨析

易混点:

1.今天文莱以西的东南亚和印度洋一带的海域及沿岸地区明初称为西洋。

2.郑和下西洋是对外友好交往;近代欧洲新航路开辟的目的是寻求黄金,对外殖民掠夺。

2.戚继光抗倭:

(1)背景:元末明初,日本的武士和奸商组成海盗武装集团,时称“倭寇”。明朝中期,国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商勾结,对中国沿海进行武装抢劫,时称“倭患”。

(2)经过:戚继光率领“戚家军”在浙江台州九战九捷,平定了浙东倭患;后又进军福建、广东与其他军民一起剿灭倭寇,使东南沿海倭患基本解除。

(3)评价:戚继光抗倭是反侵略战争,他是我国历史上伟大的民族英雄。

考点三 明朝科技、建筑

课标要求:知道《本草纲目》《天工开物》《农政全书》等名著,了解明代科技的成就及影响。通过明长城和北京城的建筑,体会中国古代人民的智慧和创造力。

1.明朝的科技名著:

(1)李时珍:药物学著作《本草纲目》,总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地位。

(2)宋应星:科技巨著《天工开物》, 对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

(3)徐光启:农业科学巨著《农政全书》, 全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果。

2.明朝的著名建筑:

(1)明长城

①目的:防御北方蒙古贵族南扰。

②起止地点:东起鸭绿江边、西至嘉峪关。(秦长城西起临洮,东到辽东,防御匈奴进攻。)

③功能:军事防御体系,各民族交往的纽带。

④地位:明长城规模最大,历时最久,工程质量更为优异。我们今天看到的长城主要是明长城。

⑤意义:长城已成为中华民族聪明智慧、坚韧刚毅和凝聚力的精神象征。

(2)北京城:明成祖迁都北京,营建北京城,是明清两朝的都城。明朝北京城有宫城(紫禁城,现在称故宫)、皇城、内城和外城,平面呈“凸”字形,围绕中轴线对称展开。核心紫禁城是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群。

考点四 明朝的灭亡

课标要求:了解李自成起义推翻明朝;知道满族入主中原。

1.李自成起义推翻明朝:

(1)原因。

①根本原因:明末政治腐败,土地兼并,赋税沉重。

②直接原因:陕北连年大旱。

(2)过程:李自成提出“均田免赋”口号,1644 年, 李自成在西安建立政权,国号大顺。1644年4月,攻入北京,明朝末帝崇祯自缢。统治长达 276 年的明王朝被农民起义推翻。

2.满洲兴起和清兵入关:

(1)1616年,努尔哈赤统一女真各部,建立政权,国号大金,史称后金。

(2)1635年,皇太极改族名为满洲;1636年,改国号为清。

(3)1644年,明将吴三桂降清,引清兵入关,李自成失败,清朝建立起对全国的统治。

【能力提升】

一、名词解释

八股文,每篇文章包括破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股,每个段落都有两段相比偶的文字,合为八股文。文章的每个段落死守在固定的格式中,字数也有限制,人们只能按照题目的文字敷衍成文,写空洞无物的文章。

二、联系比较

1.比较秦朝和明朝统治者强化君权所采取的不同措施

朝代 措施

秦朝 皇帝制、三公制、郡县制、焚书坑儒

明朝 废丞相,设三司;设厂卫特务机构;八股取士

2.比较隋唐和明朝科举制的变化

朝代 措施

隋朝 隋炀帝设立进士科,标志着科举制正式诞生

唐朝 唐太宗增加科举考试的科目,鼓励士人报考,进士科成为最重要的科目;武则天创立殿试

明朝 八股取士

三、思维延伸

朱元璋强化皇权举措的利弊分析:

(1)利:克服了朝臣权力过大的弊端,巩固了明朝的统治,形成了比较安定的政治局面,为经济的发展创造了有利的环境。

(2)弊:皇权高度集中,地方政府必须严格服从中央政府的命令,没有独立性;不能广泛吸纳建议,容易形成专权,出现偏颇决策,不利于提高工作效率,给明朝的统治埋下了危机。

四、单元启示

1.和平友好的对外政策有利于推动世界的和平发展。

2.制度必须与时俱进。

【图解历史】

1.1368年,明太祖朱元璋(图1)建立明朝,定都应天府。为了巩固统治,强化皇权,在中央废除丞相制度和中书省,六部直接向皇帝负责;把大都督府分为五军都督府, 将军队调动和武官任命的权力统归兵部。在地方取消行中书省,设立“三司”,分封诸子为王。为监视官民,朱元璋设锦衣卫,明成祖设东厂,合称“厂卫”。科举考试变成了八股取士,考试题目来自“四书”“五经”,答题格式是写八股文。影响:禁锢思想,读书人成为皇帝旨意的顺从者,阻碍了社会的进步。

2. 明朝的对外开放友好交流的历史事件是郑和下西洋(图2)。其前提:明朝前期国力雄厚;造船业发达;指南针应用于航海。远航目的:A.提高明朝在国外的地位和威望;B.用中国的货物去换取海外的奇珍。概况:1405-1433年,郑和七下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。意义: 是世界航海史上的空前壮举,增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。明朝对外冲突的历史事件是戚继光抗倭。明朝中期国力减弱,日本的武士和奸商组成海盗武装集团被称为“倭寇”,与中国海盗、奸商等勾结,对中国沿海进行武装抢劫,构成“倭患”。戚继光组建“戚家军”,在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;前往福建、广东剿灭倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上伟大的民族英雄。

3.明朝的科技名著有李时珍的总结性药物学著作《本草纲目》(图3), 宋应星的科技巨著《天工开物》(图4),对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。徐光启的农业科学巨著《农政全书》,全面总结了我国古代农业生产的先进经验。

4.为了防御北方蒙古贵族南扰,明朝修筑了东起鸭绿江边、西至嘉峪关的明长城(图5)。既是军事防御体系,又是各民族交往的纽带,成为中华民族聪明智慧、坚韧刚毅和凝聚力的精神象征。明成祖时营建北京城,宫城又称紫禁城,现在称为故宫,在当时是世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群。

【真题回顾】

1.(2021·安顺) 他作为世界上第一个洲际航海家,作为人类征服海洋的先驱,开创了西酞平洋与印度洋之间.的亚非海上交通线,对中国和世界航海事业的发展留下了不可磨灭的历史功绩。他是

A. 张骞 B. 卫温 C. 玄奘 D. 郑和

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】根据所学可知,明朝郑和曾先后七下西洋,访问过亚非三十多个国家和地区,最远到达地方是红海沿岸与非洲东海岸,对中国和世界航海事业的发展留下了不可磨灭的历史功绩,故选D;西汉张骞开凿了陆上丝绸之路,与中国和世界航海事业无关,排除A;三国卫温到达夷州(今台湾),不符合题意,排除B;唐朝玄奘从陆路到达印度求取佛法,排除C。

2.(2018·黔东南)电影《锦农卫》涉及到的史实发生在( )

A.秦朝 B.隋朝 C.明朝 D.清朝

【知识考点】明朝君权加强的措施.

【思路分析】本题以电影《锦农卫》为依托,考查明朝加强君权的知识点。注意掌握相关基础知识。

【解答过程】电影《锦农卫》涉及到的史实发生在明朝。明朝开国皇帝朱元璋对百官和京城百姓不放心,为了加强君权,特别设立锦衣卫,专门侦缉官民言行。

故选:C。

【总结归纳】本题考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握明清加强中央集权的措施。

3.(2022·广西百色·中考真题)“废中书,罢丞相”“废行省,设三司(布政使司,按察使司,都指挥使司)”“八股取士”。上述历史事件均发生在( )

A.汉朝 B.唐朝 C.明朝 D.清朝

【答案】C

【解析】

【详解】

根据所学知识可得出明朝为了加强中央集权,在地方,废行省,设三司;在中央,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省;在文化上,科举采用八股取士,C项正确;汉朝有丞相,排除A项;唐朝采用三省六部制,中书省负责起草政令,排除B项;清朝设立军机处,排除D项。故选C项。

4.(2022·内蒙古赤峰·中考真题)明太祖时期编成《孟子节文》作为科举考试的内容,书中将《孟子》“民为贵,社稷次之,君为轻”等“非臣子所宜言”的内容尽行删去,不准学习。这反映了明初( )

A.重视文献整理 B.科举制度完善 C.君主专制加强 D.重文轻武政策

【答案】C

【解析】

【详解】

孟子提倡“民贵君轻”的思想受到朱元璋的打压,主要是这种思想与朱元璋加强君主专制统治的思想不契合,C项正确;删除孟子等关于君臣论的思想,不能说明重视文献整理,排除A项;朱元璋的做法显然不是完善科举制度,排除B项;重文轻武政策是北宋时期实行治国政策,排除D项。故选C项。

5.(2022·广西梧州·中考真题)明代商业发展推动工商业市镇的崛起。在松江府,棉织业市镇有朱泾镇、朱家角镇等;在嘉兴府,丝织业市镇有王店镇、王江泾镇等。这说明当时

A.区域生产的专业化明显 B.自然经济开始逐步解体

C.资本主义经济普遍出现 D.农产品商品化开始出现

【答案】A

【解析】

【详解】

根据材料“在松江府,棉织业市镇有朱泾镇、朱家角镇等;在嘉兴府,丝织业市镇有王店镇、王江泾镇”可以知道,在不同的区域出现了不同的生产分工,体现了区域生产的专业化明显,A项正确;材料没有体现自然经济开始逐步解体,排除B项;资本主义经济普遍出现说法错误,排除C项;农产品商品化开始出现材料没有涉及,排除D项;故选A项。

6.(2022·江西·中考真题)按下面图示的编制思路,其空白处应为

A.废除丞相制度 B.设立“三司” C.设立锦衣卫 D.实行“八股取士”

【答案】D

【解析】

【详解】

根据“创立进士科”、“创立殿试制度”、“提高仅是地位”等信息可知这都与科举制有关,明代为了加强思想控制,在科举上实行八股取士,D项正确;废除丞相制度、设立三司和设立锦衣卫都与科举制无关,排除ABC项。故选D项。

7.(2022·黑龙江牡丹江·中考真题)朱元璋立下一条祖训:以后子孙做皇帝时,不许立丞相。对于奏请设立的大臣要治重罪。朱元璋立下这条祖训的目的是

A.继承前朝制度,维护政治稳定 B.分封诸子为王,以藩王代替丞相

C.将丞相之权付与锦衣卫 D.皇帝集中权力,加强君主专制

【答案】D

【解析】

【详解】

依据题干“以后子孙做皇帝时,不许立丞相。对于奏请设立的大臣要治重罪”的信息,结合所学知识可知,朱元璋建立明朝后,认为宰相威胁了皇权,为了加强君主专制,集中皇帝的权力,他下令废除了丞相,D符合题意;这不属于继承前朝的制度,A说法错误,不符合题意;分封诸子为王,以藩王代替丞相 具体措施,不是目的,B不符合题意;将丞相之权付与锦衣卫这种说法错误,C不符合题意;故选D。

8.(2022·四川内江·中考真题)孙中山说:“……能于十四个月之中,而造成六十四艘之大舶,载运二万八千人巡游南洋,示威海外,为中国超前轶后之奇举。至今南洋土人犹有怀想当年三宝之雄风遗烈者,可谓壮矣。”其叙述的历史事件是( )

A.赤壁之战 B.戚继光抗倭 C.淝水之战 D.郑和下西洋

【答案】D

【解析】

【详解】

根据题干“二万八千人”“巡游南洋。示威海外”“三宝”等信息,结合所学郑和人称“三宝太监”,他首次下西洋时就有两万七千多人,可以得出孙中山叙述的历史事件是郑和下西洋,D项正确;赤壁之战是东汉末年刘备、孙权和曹操之间的作战,与题干信息不符,排除A项;戚继光抗倭是明朝时为击退倭寇侵犯而进行的作战,与题干信息不符,排除B项;淝水之战是公元383年东晋和前秦之间发生在淝水的一场以少胜多的战争,与题干信息不符,排除C项;故选D项。

9.(2022·湖北恩施·中考真题)文明因交流而多彩,因互鉴而丰富。下列关于中国古代对外交流的史实,说法正确的是( )

A.张骞通西域直接开辟了通往欧洲的路线

B.玄奘为中日文化交流作出了卓越的贡献

C.郑和下西洋增进了中国与亚非国家的友好往来

D.清朝实行闭关锁国政策,严格禁止对外贸易

【答案】C

【解析】

【详解】

为了加强同海外各国联系,宣扬国威和到西洋“取宝”,1405年--1433年,郑和先后七次下西洋,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大的贡献,C项正确;张骞通西域,加强汉朝与西域各国的联系,排除A项;玄奘为中印文化交流作出了卓越的贡献,排除 B项;清朝实行闭关锁国政策,严格限制对外贸易,排除D项。故选C项。

10.(2022·湖北宜昌·中考真题)王同学在整理明代的学习资料,其目录中有“红海沿岸”“戚继光”和“三宝”等关键词,据此推断他学习的主题应当是明代的( )

A.经济发展 B.文学繁荣 C.对外关系 D.科技成就

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料“红海沿岸”“戚继光”和“三宝”,结合所学知识可知,郑和七下西洋,从刘家港出发,穿越马六甲海峡,横渡印度洋,先后到达亚、非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。在东南亚一些国家和地区,有一些地名、庙宇是以人“三宝”命名的,充分说明了郑和七下西洋增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来;戚继光抗倭打击了日本的侵略势力,捍卫了国家主权。由此可见,材料反映了明代的对外关系。C项正确;材料没有涉及明代“经济发展、文学繁荣、科技成就”的内容,排除ABD项。故选C项。

11.(2022·辽宁沈阳·中考真题)中国古代在科技方面取得了杰出的成就,对世界文明的发展作出了突出的贡献。与下列图片相关的我国古代科技成就按出现时间的先后排序,正确的是( )

a.《天工开物》书影 b.汉代纸残片 c.毕昇活字版复原模型

A.acb B.bac C.bca D.cab

【答案】C

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,题干中图片a对应的是明代宋应星所著的科技著作《天工开物》,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”,b对应的是汉代发明了造纸术,c对应的是北宋平民毕昇发明活字印刷术,因此按时间先后排序,正确的是bca。C项正确,排除ABD项。故选C项。

12.(2022·湖北荆州·中考真题)如图是反映中国古代采煤技术的一幅插图,来自17世纪初期刊刻的一部科技著作,这部著作被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。该著作是( )

A.《农政全书》 B.《天工开物》

C.《本草纲目》 D.《齐民要术》

【答案】B

【解析】

【详解】

根据材料,这部著作被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”结合所学知识可知,明朝末年宋应星的《天工开物》,总结了明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及农业和手工业等三十个生产部门,被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”,B项正确;《农政全书》是徐光启的农业著作,排除A项;《本草纲目》是李时珍的医药学著作,排除C项;《齐民要术》是贾思勰的农学著作,排除D项。故选B项。

13.(2022·内蒙古赤峰·中考真题)由下表可推知( )

朝代 科技文化成就

南北朝 祖冲之把圆周率精确到小数,点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。

唐朝 政府编写颁布的《唐本草》,是世界上第一部由国家制定的药典。

宋朝 毕昇发明了活字印刷术,对人类文明的发展产生了重大的影响。

明朝 宋应星编写了《天工开物》一书,是世界上第一部有关农业、手工业和科学技术的百科全书,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

A.科举制度促进科技文化发展 B.国家支持推动科技文化发展

C.中华文明对世界文明做出突出贡献 D.中国古代科技文化全面领先世界

【答案】C

【解析】

【详解】

根据“领先世界近千年”、“世界第一部由国家制定的药典”、“对人类文明的发展产生了重大影响”等信息可知,中国的这些科技成就对于世界文明的发展都起到了重要作用和贡献,C项正确;南北朝时期还没有出现科举制,排除A项;材料内容无法体现国家的支持,排除B项;“全面领先”的说法过于夸张,排除D项。故选C项。

14.(2022·江西·中考真题)下列选项中,对应正确的是

A.张仲景——“医圣”——创编出了“五禽戏”

B.杜甫——“诗仙”——诗歌反映了历史的真情实况

C.毕昇——发明活字印刷术——推动人类作战方式的巨大变化

D.宋应星——《天工开物》——“中国17世纪的工艺百科全书”

【答案】D

【解析】

【详解】

结合所学内容可知,明代宋应星编撰的《天工开物》被称为中国17世纪的工艺百科全书,D项正确;创编出五禽戏的是华佗,排除A项;杜甫被称为“诗圣”,排除B项;活字印刷术与人类作战方式的变化无关,排除C项。故选D项。

15.(2022·浙江湖州·中考真题)据《天工开物》记载,明代湖州地区蚕农改良过的丝车性能优越。这反映当时

①江浙地区棉布产量增加 ②废除了重农抑商政策

③丝织业生产工具的进步 ④湖州地区蚕桑业兴盛

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】D

【解析】

【详解】

依据《天工开物》记载,明代湖州地区蚕农改良过的丝车性能优越,这反映当时丝织业生产工具的进步、湖州地区蚕桑业兴盛,D项正确;题干材料与棉布无关,排除A项;题干材料没有涉及棉布,排除B项;题干材料不能说明废除了重农抑商政策,排除C项。故选D项。

16.(2022·四川德阳·中考真题)他在天文、历算、数学、军事等方面都颇有造诣,尤其在农业科技方面用力最勤,先后撰写了《甘薯疏》《芜菁疏》《吉贝疏》《种棉花法》等十余种农书,还创作了一部集大成的农学著作。据此可知,这位科学家是

A.贾思勰

B.王桢

C.徐光启

D.沈括

【答案】C

【解析】

【详解】

根据材料“《甘薯疏》”“还创作了一部集大成的农学著作”结合所学可知是明代的农学家徐光启。根据所学可知明朝引进了美洲的玉米、马铃薯、甘薯等作物,可以判断科学家是明朝或明朝以后的人,另根据“农学著作”可知是明朝农学家徐光启。C项正确;贾思勰是南北朝人,王祯是元朝人,当时没有甘薯,排除AB项;沈括是科学家代表作是《梦溪笔谈》,排除D项。故选C项。

17.(2022·四川自贡·中考真题)有学者对中国古代某一宏伟工程有如下描述:作为一项军事防御工程,蜿蜒于高山、深谷、平原、戈壁中,总长万余里,把奇伟的自然美与建筑美融为一体,是真正的“大地艺术”。据此推断该工程为( )

A.大运河 B.赵州桥 C.北京城 D.明长城

【答案】D

【解析】

【详解】

明长城是明朝北部地区的军事防御工程,东起鸭绿江,西至嘉峪关,蜿蜒于高山、深谷、平原、戈壁中,总长万余里,故D项正确;大运河是南北经济文化交流的大动脉,赵州桥是一座跨洨河的石拱桥,北京城是明清的政治文化中心,排除ABC。故选D项。

18.(2021·江苏淮安·中考真题)下图是中国古代君主专制的确立与强化示意图。其中相关措施不符合史实的是( )

A.秦朝 B.汉朝 C.明朝 D.清朝

【答案】C

【解析】

【详解】

根据所学,明朝废除了中书省,即废除了宰相,而不是设立中书省,C项错误,符合题意;ABD项都符合相关史实,不符合题意。故选C项。

19.(2021·山东德州·中考真题)“万人一心兮,泰山可撼,惟忠与义兮,气冲斗牛……上报天子兮,下救黔首,杀尽倭奴 兮,觅个封侯。”与这首豪迈雄壮的诗歌相关的史实是

A.文天祥抗元 B.戚继光抗倭 C.郑成功复台 D.雅克萨之战

【答案】B

【解析】

【详解】

根据题干信息“……上报天子兮,下救黔首,杀尽倭奴兮,觅个封侯”,结合所学知识可知,16世纪中期,戚继光奉命抗倭,组建“戚家军”。“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;前往福建、广东配合当地明军剿灭倭寇,东南沿海倭患基本平息。与这首豪迈雄壮的诗歌相关的史实是戚继光抗倭。B项正确;1276年,元军攻入南宋都城临安,南宋灭亡,南宋大臣文天祥等人拥立南逃的宋宗室成员,继续展开抗元斗争,排除A项;1662年郑成功赶走荷兰殖民者,收复台湾,郑成功是中华民族的民族英雄,排除C项;雅克萨之战,是指1685年和1686年,康熙帝命令清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军,排除D项。

20.(2021·山东青岛·中考真题)古称“居庸之险不在关,而在八达岭”。八达岭长城(下图所示)是明长城的一个隘口,是居庸关的重要前哨。下列关于八达岭长城说法正确的是( )

A.体现了中国古代人民的智慧 B.抵御了西方国家的殖民侵略

C.隔断了各民族之间的联系 D.阻挡了匈奴入侵中原地区

【答案】A

【解析】

【详解】

结合所学可知,八达岭长城,位于北京市延庆区军都山关沟古道北口。是中国古代伟大的防御工程万里长城的重要组成部分,古称“居庸之险不在关,而在八达岭”,体现了中国古代人民的智慧,A项正确;八达岭长城主要用来抵御北方游牧民族的入侵,排除B项;C项“隔断了”的说法过于绝对,不符合史实,排除C项;根据材料“明长城的一个隘口”并结合所学可知,明朝北方的游牧民族主要是鞑靼和瓦剌,结合所学可知,瓦剌军队曾直抵北京城下,可见八达岭长城并没有完全阻挡北方游牧民族的入侵,排除D项。故选A项。

21. (2021·黔东南)在中国历史发展的星河中,有无数闪耀着民族智慧和创新精神的杰出人物,谱写下一曲曲壮丽辉煌的时代篇章。阅读材料,回答问题

材料一

(1)写出图中人物的核心思想是什么?汉武帝为加强思想大一统,接受董仲舒建议采取了哪一措施把儒家学说确立为正统思想?

材料二

(2)请简要概括上图中两位民族英雄的主要历史功绩。

材料三

(3)图①作者是谁?对该著作的评价是什么?据图②列举一位研制“两弹一星”的科学家。(限于课本人物)

【答案】(1)核心思想:仁。罢黜百家,独尊儒术。

(2)戚继光抗倭;郑成功收复台湾。(或抗击倭寇;收复台湾)。

(3)宋应星。“中国17世纪的工艺百科全书”。钱学森或邓稼先。

【解析】

【分析】

【详解】(1)根据所学知识可知,图中人物是孔子。孔子的核心思想是“仁”。汉武帝为加强思想大一统,接受董仲舒建议采取了罢黜百家,独尊儒术的措施把儒家学说确立为正统思想。

(2)根据图一“戚继光”结合所学知识,明朝中期以后,海防松弛,倭患严重,明政府派遣戚继光等抗倭。戚继光组建了一支作战勇敢,纪律严明的“戚家军”,1561年在台州地区九战九捷,迅速荡平浙江境内的倭寇;此后又率军开赴福建和广东,到1565年,东南沿海的倭寇基本肃清。戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上一位伟大的民族英雄。根据材料二“郑成功”结合所学知识,1661年,郑成功率领将士,从横渡台湾海峡,抵达台湾西海岸。郑成功一面指挥舰队驶进荷军盘踞的台湾城和赤嵌楼之间的海湾,切断两座城堡的联系;一面命令数千步兵迅速登陆,包围赤嵌楼。赤嵌楼的荷军被迫投降。郑成功的军队继续围攻台湾城,1662年初,荷兰殖民者被迫投降,台湾重新回到祖国怀抱。

(3)根据材料三“①《天工开物》”结合所学知识可知,图①作者是宋应星。根据所学知识可知,明朝著名科学家宋应星所著的《天工开物》,是一部科技巨著。《天工开物》一书,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术。这部书后来传到国外,被译成日文、法文、德文、英文等多种文字,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。根据图②“‘两弹一星’纪念馆”结合所学知识,研制“两弹一星”的科学家有钱学森、邓稼先等。

22.(2021·青海·中考真题)阅读下列材料,回答问题。

材料一:全书约190万字,共记载了药物1800多种,收录药方11000多个,还附有1100多幅药物形态图……这部巨著,总结了我国古代药物学成就。

——摘自人教版《中国历史·七年级下册》

材料二:若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。

——沈括《梦溪笔谈》

材料三:第一回:张天师祈禳瘟疫,洪太尉误走妖魔。

请回答:

(1)材料一中提到的这部巨著的作者是谁?中医学的发展源远流长,早在东汉末年,名医张仲景就提出了关于预防疾病的什么理论?

(2)材料二指的是我国古代哪项科技成就?该项科技成就的出现有何意义?

(3)材料三出自我国古代哪部长篇章回体小说?通过以上三则材料,谈谈你对中国古代文化的认识。

【答案】(1)李时珍;“治未病”理论。

(2)活字印刷术;提高了印刷效率,有利于文明的传承、传播和发展。

(3)《水浒传》;中国古代文化博大精深、源远流长,中国文化为世界文化的多样性发展作出了重要贡献

【解析】

【分析】

【详解】

(1)第一小问,依据材料一“全书约190万字,共记载了药物1800多种,收录药方11000多个,还附有1100多幅药物形态图……这部巨著,总结了我国古代药物学成就”可知,材料一中提到的这部巨著是《本草纲目》,其作者是李时珍;李时珍是明代杰出的医学家和药物学家,他在总结前人经验,历时27年编成的一部具有总结性的药物学巨著-《本草纲目》,全书共收1892种药物,附药方11000多则,插图1160幅,对每一种药物的名称、性能、用途、制作都作了说明,并且改正了前人关于药物的许多错误和含混的记录,它是我国16世纪以前医药学的丰富总结,被誉为“东方医学巨典”。第二小问,结合所学可知,中医学的发展源远流长,早在东汉末年,名医张仲景就提出了关于预防疾病的“治未病”理论;东汉末年,张仲景收集了许多民间药方,写成了《伤寒杂病论》,全面阐述了中医理论和治病原则,奠定了中医治疗学的基础,他医术高明,医德高尚,后世尊称他为“医圣”。他还提出了“治未病”理论,提倡预防疾病。

(2)依据材料二“若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速”可知,材料二指的是我国古代的活字印刷术;北宋时,平民毕昇发明了活字印刷术。他将胶泥做成陶活字,用来排版印刷。活字印刷术后来陆续传播到世界各地,提高了印刷效率,有利于文明的传承、传播和发展。

(3)依据材料三“第一回:张天师祈禳瘟疫,洪太尉误走妖魔”可知,材料三出自我国古代长篇章回体小说——《水浒传》;《水浒传》是元末明初另一部优秀的长篇小说,作者施耐庵。书中以官逼民反为主题,揭示了从皇帝到各级贪官污吏的丑恶嘴脸,描写了宋代梁山泊各路好汉反抗官府压迫的武装斗争,通过生动、曲折的故事情节,成功地塑造出一批个性鲜明的英雄形象。通过以上三则材料可知,我们对中国古代文化的认识是中国古代文化博大精深、源远流长,中国文化为世界文化的多样性发展作出了重要贡献。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录