2《走月亮》教案(2课时)

图片预览

文档简介

2 走月亮

教案设计

教学目标

1.认识“鹅、卵”等8个生字,会写“淘、牵”等15个字,会写“柔和、鹅卵石”等14个词语。

2.有感情地朗读课文。背诵第4自然段。

3.能边读边想象课文中描写的画面,和同学交流印象最深刻的。积累优美生动的句子。

4.能仿照课文第6自然段,写自己经历过的某个月下情景。

教学重点

能边读边想象课文中描写的画面,和同学交流印象最深刻的。积累优美生动的句子。

课前准备

教师准备:1.搜集和课文相关的图片及文字等资料。

2.制作多媒体课件。

3.用A4纸打印类文《家乡的夜,家乡的月》。

学生准备:1.预习课文,自学生字,做到流利地朗读课文。

2.搜集描写月亮的诗句。

课时安排

2课时。

第一课时

课时目标

1.会认“鹅、卵”等8个生字,会写“淘、牵”等15个生字,能正确书写“柔和、鹅卵石”等14个词语。

2.能够正确、流利、有感情地朗读课文,了解课文内容。

3.积累优美生动的句子。

教学过程

板块一 诵读诗句,导入新课

活动1 吟诵古诗,走进月夜

1.同学们,每当我们翘首仰望夜空,那一轮明月总会让我们浮想联翩。请同学们看大屏幕(课件出示月景图),看到月亮,谁能吟诵几句有关月亮的诗词名句吗?

2.学生根据课前准备,吟诵诗词名句。

3.教师课件出示有关月亮的诗词名句,指导学生一起吟诵。

课件展示:小时不识月,呼作白玉盘。——李白《古朗月行》

野旷天低树,江清月近人。——孟浩然《宿建德江》

大漠沙如雪,燕山月似钩。——李贺《马诗》

明月松间照,清泉石上流。——王维《山居秋暝》

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。——张继《枫桥夜泊》

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。——李白《峨眉山月歌》

活动2 揭示课题,引导质疑

1.导入:月亮历来都是文人墨客歌咏的对象,今天我们就来学习一篇与月亮有关的课文。(板书课题:走月亮)

2.学生齐读课题。

3.引导学生说说读了课题有什么疑问。

4.教师简要介绍“走月亮”。

课件展示:走月亮是我国南方地区的习俗,人们常在有月亮的晚上,到户外月光下游玩、散步、嬉戏或互相走访。

5.过渡:课文讲的就是“我”和母亲在月光下游走的情景。让我们一起走进课文看看吧!

操作指导:教学伊始,出示月景图,指导学生吟诵与月亮有关的诗词名句,营造一定的意境,为课文教学奠定基调,也能够增加学生诗词名句的积累。教师要鼓励学生背诵。

板块二 初读课文,整体感知

活动1 自学课文,识字学词

1.教师提出要求,学生自学。

课件展示:(1)读准字音,读通句子。

(2)准确认读横线内的生字,与同桌交流田字格内生字的书写注意点。

(3)思考:“我”和阿妈走过了哪些地方?用“△△”标记出来。这些内容分别在哪几个自然段?

2.检查学生自读情况,教师相机正音识字。

(1)出示课文中会认字和会写字组成的词语。

课件展示:鹅卵石 风俗 跳跃 稻穗 镀亮 田埂 闪烁

淘洗 牵手 坑坑洼洼 填上 庄稼 葡萄 稻谷 成熟

①指名朗读,相机正音。

②重点强调“卵”读luǎn;“俗”是平舌音,读sú;“熟”是翘舌音,读shú。

(2)交流识记方法。

①“鹅”“俗”“跃”“穗”“镀”“埂”“烁”等字都可以用部件相加法来识记。教师可以适当讲解偏旁部首的表义功能,以帮助学生更好地理解字义。(课件出示生字及其识字方法)

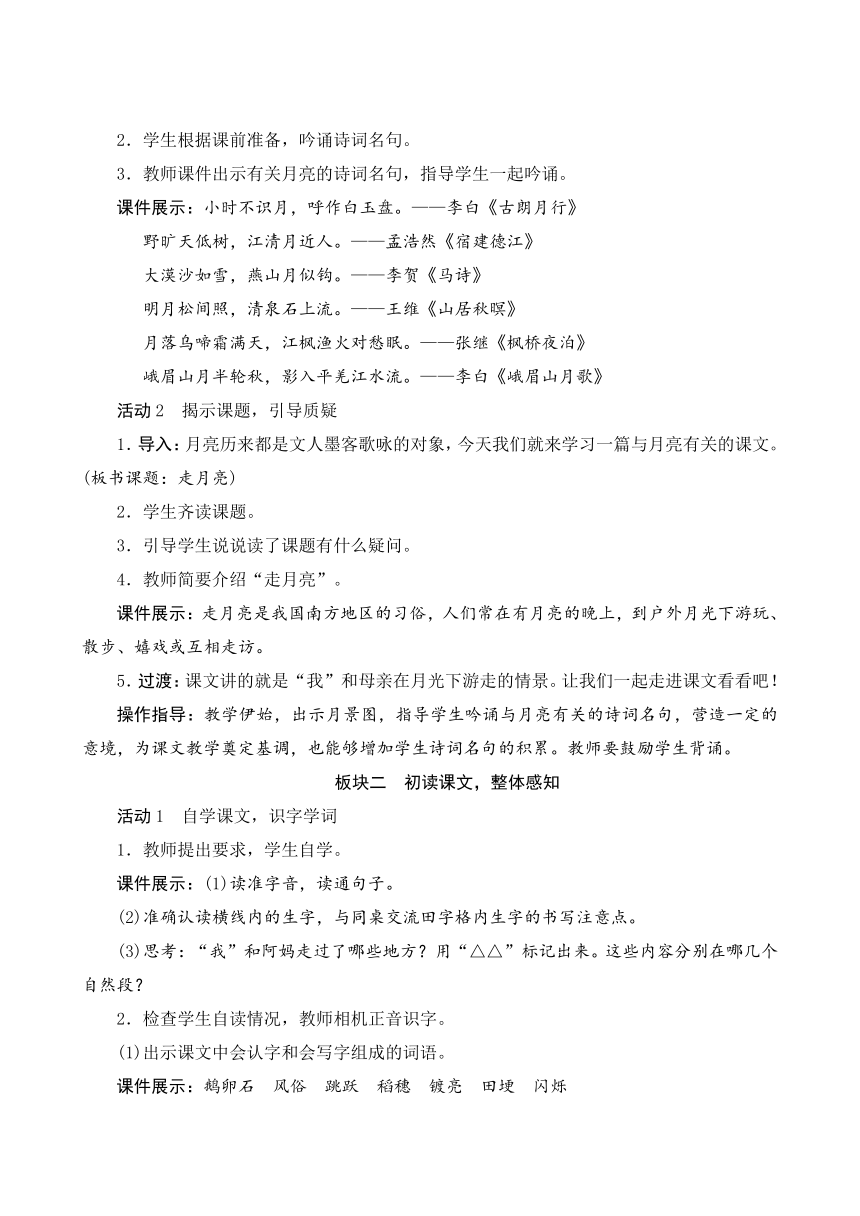

②课件出示“卵”的字理演变图,引导学生观察字形,了解字义。

(

楷

) (

隶

) (

篆

) (

金

)课件展示:

象形字。古文字形体像动物的蛋。本义是动物的蛋。

(3)交流书写注意点:

“淘”注意右半部分里面是一个“缶”字,一竖不能出头。

“卵”左高右低。第一笔是短撇,稍微写平一点,第二笔是竖提,第四笔是撇,第六笔是悬针竖。

“跃”的足字旁的最后两笔是竖、提。右半部分“夭”第一笔是撇,运笔时注意从右上往左下,要写得短一点儿。

“葡”的横折钩要写得略微大一点,以便能包住里面的字,而里面的“甫”则要写得紧凑些。

①课件出示生字书写动漫。

②进行生字书写练习,并组织反馈。

活动2 理清脉络

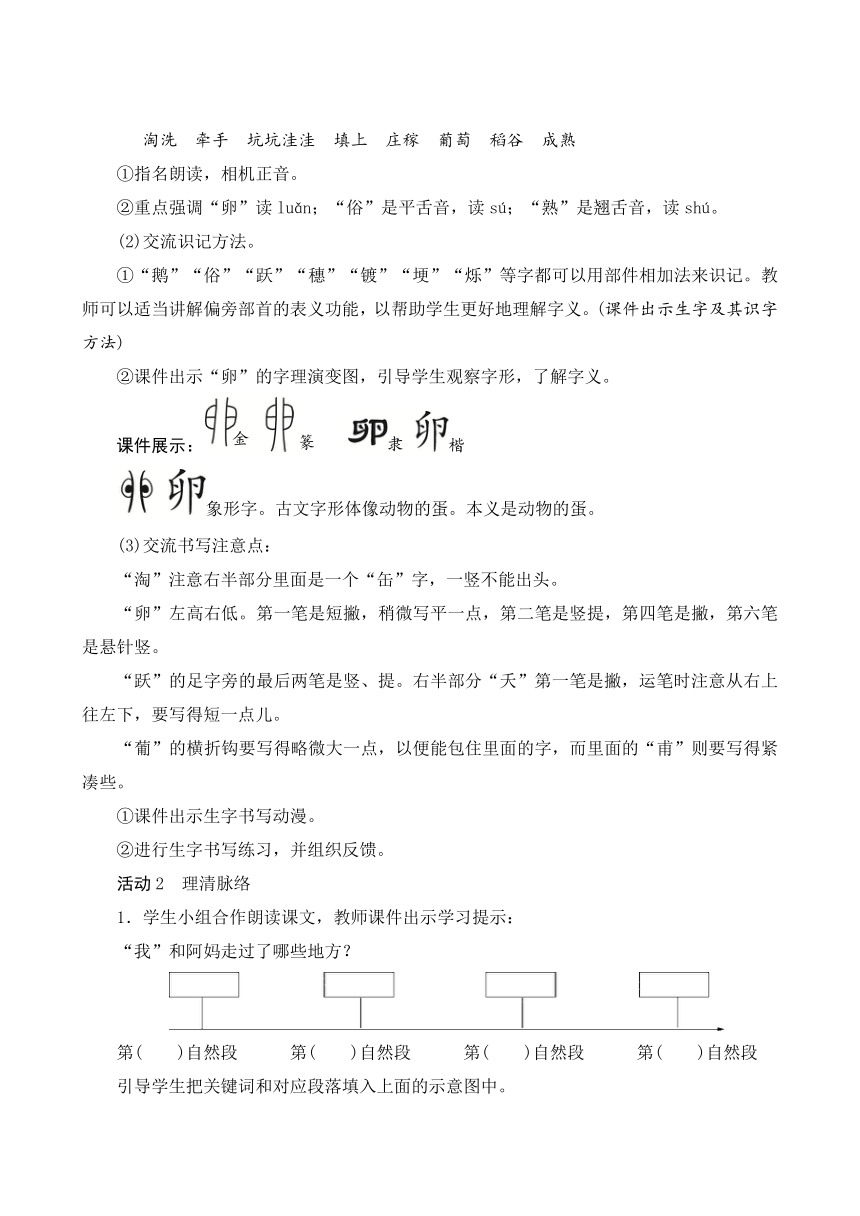

1.学生小组合作朗读课文,教师课件出示学习提示:

“我”和阿妈走过了哪些地方?

第( )自然段 第( )自然段 第( )自然段 第( )自然段

引导学生把关键词和对应段落填入上面的示意图中。

2.指导学生根据示意图抓关键词句,提炼出文章的线索。

3.交流反馈。(课件依次出示关键词语及段落序号)

操作指导:可以让学生利用自己的经验进行自主识字,提高自主识字的能力,进一步夯实学生的基础。如,通过“卵”字的字源识字,将字义和字形巧妙地结合起来,更利于学生识记。在学生读文时教师要注意强调“俗”是平舌音,“熟”是翘舌音;“衣裳”的“裳”和“庄稼”的“稼”都读轻声。引导学生抓住关键词交流“‘我’和阿妈走过了哪些地方”一下子就能把握大意,形象鲜明有实效。

板块三 走进月夜,感受月境

活动1 感受月夜之美

1.过渡:同学们,课文最后写:“多么奇妙的夜晚啊,我和阿妈走月亮!”(板书:奇妙)为什么说这是一个“奇妙”的夜晚呢?让我们伴着月亮一起走进这个夜晚!

2.引导学生自由朗读课文第1~3自然段,画出描写月亮和月下景物的句子并说说自己的感受。

3.组织学生交流。

课件展示:是在洱海里淘洗过吗?月盘是那样明亮,月光是那样柔和,照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……

(1)说说读了这一段的感受,以及是从哪里感受到的。

(2)作者是怎样把月亮皎洁的特点表现出来的?

课件展示:一是用了一个问句“是在洱海里淘洗过吗”来突出月亮的洁净、明亮;二是用一种直接描写的方法“那样明亮”“那样柔和”突出月亮的特点;三是通过描写月下景物被照亮了突出月亮皎洁的特点。

(3)相机指导理解“淘洗”。

①导学:什么是“淘洗”?用文中句子说说“我”为什么会有这种感觉。

②学生交流汇报:(课件出示)

淘洗:用器物盛颗粒状的东西,加水搅动,或放在水里簸动,使除去杂质。

③追问引读:月盘是那样明亮,月光是那样柔和,所以“我”想月亮——(生接)一定是在洱海里淘洗过。

(4)指导关注四个“照亮了”。

①导学:品读四个“照亮了”的内容,你发现了什么?

②学生汇报后,教师小结:

这四个含有“照亮了”是按照从远到近、从上到下的顺序把地上的一切依次点亮,表现了月夜的明亮与柔和。(课件出示)

(5)引导学生体会情感:在这样的情境下,“我”和阿妈在洒满月光的小路上散步,心情怎样?(温馨、幸福)

(6)课件出示音乐,学生配乐朗读,读出画面感。

4.引导学生想象画面,教师引读第1~3自然段。

活动2 总结课堂,布置作业

1.这节课,同学们读书读得认真,写字写得漂亮,还学到了怎样把事物的特点充分表现出来的写作方法。课后请同学们把记不牢的生字多练几遍,并且熟读课文,下节课咱们比比看谁读得最有感情。

2.作业布置:抄写课文中由生字组成的词语。

操作指导:“奇妙”是这篇课文的文眼,教师要指导学生抓住这一个核心词眼走进课文,去体悟夜晚的奇妙。在抓住词语和句式变换中,理解意境并体验惊喜和激动,在引导学生感受月境的基础上,重点领悟作者是怎么表现月亮皎洁的特点的,并且迁移写法,强化学生语言的建构与运用,提升语言能力。

第二课时

课时目标

1.有感情地朗读课文。能边读边想象课文中描写的画面,和同学交流印象最深刻的画面。

2.在朗读中感受月光下美丽的景象,体会“我”与阿妈之间浓浓的亲情,以及“我”的幸福与快乐。

3.背诵课文第4自然段。能仿照课文第6自然段,写自己经历过的某个月下情景。

教学过程

板块一 巩固词语,回顾内容

1.复习词语。

课件展示:淘洗 牵着 填上 庄稼 风俗 葡萄

稻穗 成熟 鹅卵石 坑坑洼洼 跃出水面

(1)指名朗读。教师相机强调易错字的读音。

(2)学生开火车朗读词语。

(3)指导学生选用其中的几个词语或词组说几句与课文内容有关的话。

2.导入:上一堂课我们跟随作者走进了一个美妙的月夜,这一堂课我们将继续跟随作者和阿妈的脚步一起走月亮。

操作指导:通过多次再现,引导学生牢固识记。要反复强调易错字的读音。指导学生运用生字、新词来说几句与课文内容有关的话语,既可以回顾课文内容,又能促进学生运用的意识,提高运用的能力。教师要多找几名学生说。

板块二 精读感悟,品味“奇妙”

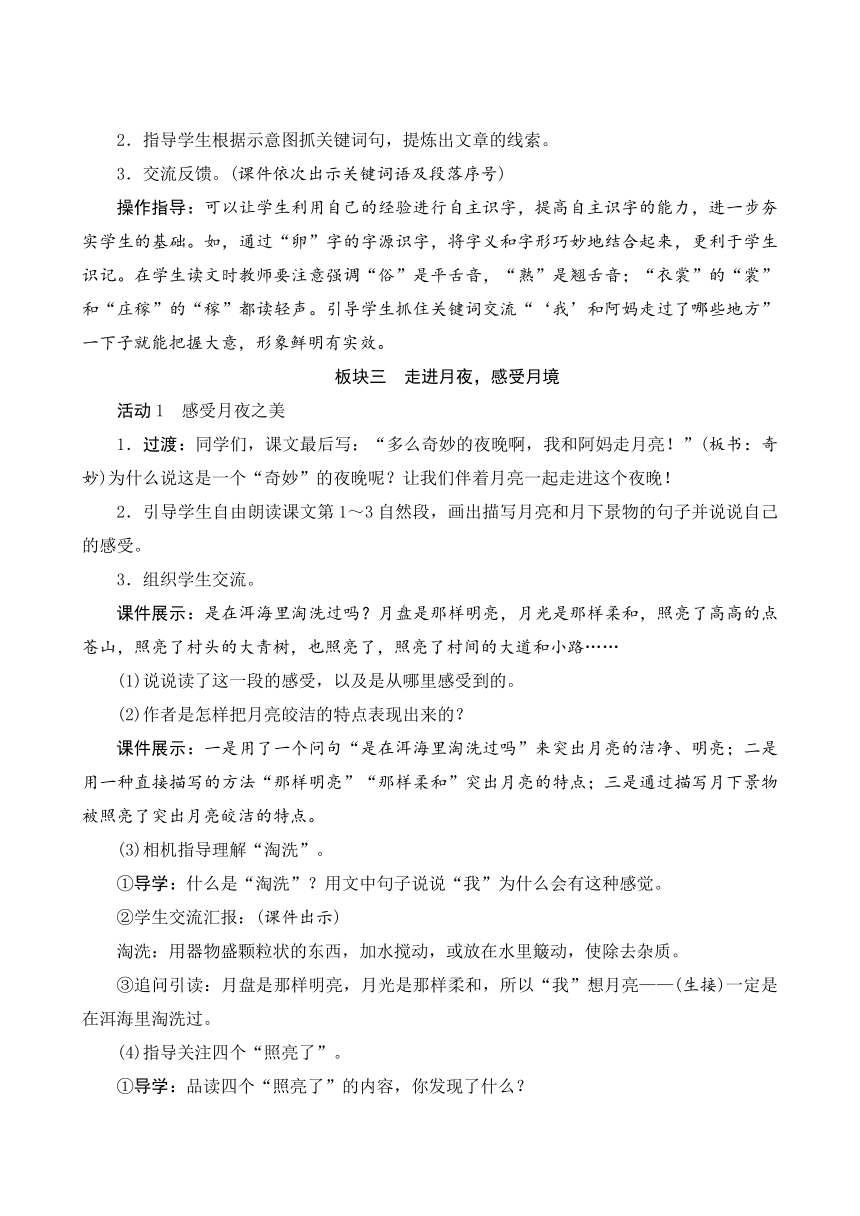

活动1 默读思考,完成学习活动卡

1.提出自主学习的要求:潜心品读课文,思考:作者和阿妈走月亮,哪些所见所闻让你觉得很“奇妙”?你脑海中浮现了哪些难忘的画面?试着写写你的阅读感受。(课件出示思考内容)

2.课件出示学生完成学习活动卡。

课件展示:

活动内容 地点 奇妙的所见所闻 浮现的画面 阅读感受

活动2 汇报交流,相机导读

预设一:在小溪边走月亮

1.学生结合学习活动卡汇报,其他学生补充。

2.教师相机导学:

课件展示:细细的溪水,流着山草和野花的香味,流着月光。灰白色的鹅卵石布满河床。哟,卵石间有多少可爱的小水塘啊,每个小水塘都抱着一个月亮!

(1)引导学生边读边思考:这段话中哪些地方让你觉得很奇妙?读着这些奇妙的景物,你的眼前浮现出一幅幅怎样的画面?给画面起个合适的题目。

(2)指导学生边读句子边体会意境美。(课件出示)

①小溪流水含月:

A.从“流”字想象溪水一路欢歌,一路芬芳的画面。

B.指导学生用轻柔的语气读出宁静、愉悦的感受。

②水塘映月如抱:

A.引导学生从“抱”字想象天上的圆月和小水塘中的月亮遥相呼应的画面。

B.指导学生读出惊喜、陶醉的感受。

(3)指导学生有感情地朗读课文第4自然段,边读边想象画面,并尝试背诵。

课件出示词语:溪水、山草、野花、月光、鹅卵石、河床、小水塘、月亮。指导学生根据提示进行填空式背诵。

预设二:在田埂上走月亮

1.学生结合学习活动卡汇报,其他学生补充。

2.教师相机导学:

课件展示:秋虫唱着,夜鸟拍打着翅膀,鱼儿跃出水面,泼剌声里银光一闪……从果园那边飘来果子的甜香,是雪梨,是火把梨,还是紫葡萄?都有。在坡头那片月光下的果园里,这些好吃的果子挂满枝头。沟水汩汩,很满意地响着。是啊,它旁边,是它浇灌过的稻田。哦,阿妈,这不就是我们家的地吗?春天,我们种的油菜开花了,我在田地里找兔草,我把蒲公英吹得飞啊飞……收了油菜,栽上水稻。看,稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头,稻田像一块月光镀亮的银毯。

(1)指生再读句子,然后说说这段话中哪些情景让你觉得很奇妙。

(2)学生汇报交流。

课件展示:听到:秋虫唱着,夜鸟拍打着翅膀,鱼儿跃出水面,泼剌声里银光一闪……

看到:稻穗低垂着头,稻田像一块月光镀亮的银毯。

闻到:果子的甜香。

想到:春天,油菜开花,找兔草,吹蒲公英。

比较体会:(课件出示问题及答案)

①“秋虫唱着,夜鸟拍打着翅膀,鱼儿跃出水面,泼剌声里银光一闪”一句中的“唱着”改为“叫着”你觉得好吗?为什么?(不好。“唱着”一词运用了拟人的修辞方法,体现了秋虫叫声的优美,以及作者的喜爱之情。)

②“看,稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头,稻田像一块月光镀亮的银毯。”你觉得这句话写得好吗?为什么?(好。这句话运用比喻和拟人的修辞方法写出了稻穗成熟的样子,以及月光下稻田的美丽,语言生动、形象。)

3.指导有感情地朗读:是啊,“我”和阿妈走在这样柔和的月光下,伴着虫鸣、鸟飞以及果园那边飘来的甜香,边走边聊,多么甜美、幸福哇!即使什么也不说,什么也不做,只是静静地走,温情也始终互相感染着,多美的意境啊!你能通过朗读将这美妙的意境传递给同学们吗?(指导学生读出月下漫步的自由、温馨和甜蜜。)

活动3 品读感受,丰厚积累

1.自由朗读第四部分,画出描写作者感受的句子,再读一读,说说你的感受。

2.学生汇报交流,其他学生补充。

3.教师相机导学:

课件展示:走过月光闪闪的溪岸,走过石拱桥,走过月影团团的果园,走过庄稼地和菜地……啊,在我仰起脸看阿妈的时候,我突然看见,美丽的月亮牵着那些闪闪烁烁的小星星,好像也在天上走着,走着……

(1)这段话中又有哪些奇妙的地方吸引着你呢?你的脑海中又浮现出了哪些画面?

(2)省略号表示什么?引导学生通过省略号想象:“我”和阿妈还去了哪些地方?月光照在那儿又是什么样?引导学生像作者一样用“走过……走过……走过……”的句式来说一说。

(3)带着感情朗读,注意把文章景美、情美、人美的意境读出来。

活动4 紧扣“反复”,体会情感

1.导学:课文一共出现了几次“我和阿妈走月亮”?你怎样理解“多么奇妙的夜晚啊,我和阿妈走月亮!”这句话的意思?

2.学生交流汇报,教师点拨。

课件展示:课文共出现四次“我和阿妈走月亮”。结尾这句话是作者情感的凝聚。可以从三方面理解:第一,夜晚的月盘明亮,月光柔和,走在月光下,可以看见洒满月光的小路、抱着月亮的小水塘、像银毯似的稻田、月光闪闪的溪岸、月影团团的果园。第二,“我”走过溪边、田埂,看到了小溪、稻田、果园,感受到了阿妈的爱,这样的夜晚,美在乡情、亲情。第三,“我”看到了人们劳动的成果,体会到了生活的幸福,还憧憬着更美好的未来,这样一路走去,怎能不觉得奇妙呢?

操作指导:本环节教学重点是要引导学生体会“我”和阿妈走月亮的“奇妙”,在感受“奇妙”的过程中,引导学生自读自悟,展开想象,走进文本所描绘的意境中,使文本所描绘的人、事、景物立体丰满起来。与此同时,要引导学生加强对语言文字的揣摩品味,领悟文本语言文字的表达方法和表达效果,领悟文本语言文字的“奇妙”。

板块三 总结课文,拓展延伸

活动1 回顾课文,梳理方法

1.过渡:《走月亮》这篇文章以“走”为线索,为我们呈现了一幅幅诗情画意般的走月亮场景,同时让我们感受到了浓浓的亲情——温馨、快乐、甜美、幸福。

2.导学:回忆一下,课文为我们描绘了哪些场景?作者是怎样把课文写得优美生动,富有画面感的?

3.学生汇报交流,教师点拨。(课件出示月亮升起图 月下溪边图 月下田园图 月亮牵星图)课文中排比、拟人、比喻等修辞方法的穿插运用,让课文的表达显得优美生动,富有画面感。

活动2 阅读链接,巩固方法

1.过渡:请同学们准备好老师课前打印的类文。

2.课件出示学习要求:

(1)用自己喜欢的方式读一读这篇类文。

(2)这篇类文描写了哪些场景?运用了哪些修辞方法让表达更生动?

(3)学生在自己印象深刻的地方写写感受,然后和小组同学交流。

3.小组合作交流。

4.汇报交流成果,教师相机点拨。

预设一:月亮钻云悬空图

课件展示:农历八月十五中秋夜,一轮明月从东边的天空升起,羞答答地钻出淡淡的云层,缓缓地跃上白鹿原,悄悄地悬在小村的上空。

引导学生体会作者怎样通过拟人手法,生动贴切地写出了月亮穿云而出的美丽可爱。

预设二:月下嬉戏馋饼图

课件展示:皎洁的月光透过村前那株参天古槐旁的浓荫洒下婆娑的光影;月儿落进古槐旁的涝池,平静的水面碎银般闪着光波。月光如水泻满打谷场、街巷、瓦房以及小院里。小村沐浴在淡淡的银辉中。

引导学生体会作者怎样通过比喻和拟人的手法,生动形象地展示了月夜下小山村的祥和、美好。

预设三:望月感叹月夜美

课件展示:我抬头凝望高挂在暗蓝色天幕中的那轮明月,只见那银盘似的月亮正发出橘黄色的光。

引导学生体会作者把皎洁的月亮比作银盘,从而写出了中秋月亮的明亮美丽。

5.小结:作者运用比喻、拟人等修辞方法,生动形象地写出小山村中秋月夜的美好。类文和课文异曲同工之处同学们可以尝试运用到自己的习作中,相信一定会使你的文章增色不少。

6.小练笔:课后读读课文第6自然段,说说“我”的所见所想。你还记得月下的某个情景吗?仿照着写一写。然后和你喜欢的人分享。(课件出示)

操作指导:在学生谈收获的环节,教师可以指导学生从内容的角度来谈,也可以从写作表达的角度来总结等。链接类文“比喻、拟人”两个语用知识点作为实践点,引导学生在品读中学习表达,提高表达的能力。

板书设计

教学反思

本课教学融朗读、品味、想象、表达于一体,引导学生用语文的方式“烹调”语文的味道,实实在在地接触文本,接触言语,通过生动、扎实的语言实践活动,走进文本世界,让“言”与“意”和谐地融合在一起,起到了较好的教学效果。

1.在“细心品味”中烹调语文的“品”味,如教学“流着”“抱着”等词语以及比喻、拟人的修辞方法,引导学生细心品味、潜心化解,体会词句表达的效果。

2.在“吟哦诵读”中烹调语文的“读”味,引导学生在体悟文本意境和想象画面的基础上入情入境地朗读,体现了读与思的结合,读与情的融合,课堂流淌着浓郁的“读”味和“情”味。

3.在“意境联想”中烹调语文的“韵”味,抓住了文本中的空白处,引导学生展开丰富的意境联想,虚实相生,意蕴连绵,仿佛是打开了学生鲜明的“视界”,使其“思接千载”“视通万里”。

4.在“阅读链接”中烹调语文的“写”味,充分发挥教材“例子”的导学功能,把学生放牧在语言的原野之上,在大量的言语实践中铸就语用的品格。

教案设计

教学目标

1.认识“鹅、卵”等8个生字,会写“淘、牵”等15个字,会写“柔和、鹅卵石”等14个词语。

2.有感情地朗读课文。背诵第4自然段。

3.能边读边想象课文中描写的画面,和同学交流印象最深刻的。积累优美生动的句子。

4.能仿照课文第6自然段,写自己经历过的某个月下情景。

教学重点

能边读边想象课文中描写的画面,和同学交流印象最深刻的。积累优美生动的句子。

课前准备

教师准备:1.搜集和课文相关的图片及文字等资料。

2.制作多媒体课件。

3.用A4纸打印类文《家乡的夜,家乡的月》。

学生准备:1.预习课文,自学生字,做到流利地朗读课文。

2.搜集描写月亮的诗句。

课时安排

2课时。

第一课时

课时目标

1.会认“鹅、卵”等8个生字,会写“淘、牵”等15个生字,能正确书写“柔和、鹅卵石”等14个词语。

2.能够正确、流利、有感情地朗读课文,了解课文内容。

3.积累优美生动的句子。

教学过程

板块一 诵读诗句,导入新课

活动1 吟诵古诗,走进月夜

1.同学们,每当我们翘首仰望夜空,那一轮明月总会让我们浮想联翩。请同学们看大屏幕(课件出示月景图),看到月亮,谁能吟诵几句有关月亮的诗词名句吗?

2.学生根据课前准备,吟诵诗词名句。

3.教师课件出示有关月亮的诗词名句,指导学生一起吟诵。

课件展示:小时不识月,呼作白玉盘。——李白《古朗月行》

野旷天低树,江清月近人。——孟浩然《宿建德江》

大漠沙如雪,燕山月似钩。——李贺《马诗》

明月松间照,清泉石上流。——王维《山居秋暝》

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。——张继《枫桥夜泊》

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。——李白《峨眉山月歌》

活动2 揭示课题,引导质疑

1.导入:月亮历来都是文人墨客歌咏的对象,今天我们就来学习一篇与月亮有关的课文。(板书课题:走月亮)

2.学生齐读课题。

3.引导学生说说读了课题有什么疑问。

4.教师简要介绍“走月亮”。

课件展示:走月亮是我国南方地区的习俗,人们常在有月亮的晚上,到户外月光下游玩、散步、嬉戏或互相走访。

5.过渡:课文讲的就是“我”和母亲在月光下游走的情景。让我们一起走进课文看看吧!

操作指导:教学伊始,出示月景图,指导学生吟诵与月亮有关的诗词名句,营造一定的意境,为课文教学奠定基调,也能够增加学生诗词名句的积累。教师要鼓励学生背诵。

板块二 初读课文,整体感知

活动1 自学课文,识字学词

1.教师提出要求,学生自学。

课件展示:(1)读准字音,读通句子。

(2)准确认读横线内的生字,与同桌交流田字格内生字的书写注意点。

(3)思考:“我”和阿妈走过了哪些地方?用“△△”标记出来。这些内容分别在哪几个自然段?

2.检查学生自读情况,教师相机正音识字。

(1)出示课文中会认字和会写字组成的词语。

课件展示:鹅卵石 风俗 跳跃 稻穗 镀亮 田埂 闪烁

淘洗 牵手 坑坑洼洼 填上 庄稼 葡萄 稻谷 成熟

①指名朗读,相机正音。

②重点强调“卵”读luǎn;“俗”是平舌音,读sú;“熟”是翘舌音,读shú。

(2)交流识记方法。

①“鹅”“俗”“跃”“穗”“镀”“埂”“烁”等字都可以用部件相加法来识记。教师可以适当讲解偏旁部首的表义功能,以帮助学生更好地理解字义。(课件出示生字及其识字方法)

②课件出示“卵”的字理演变图,引导学生观察字形,了解字义。

(

楷

) (

隶

) (

篆

) (

金

)课件展示:

象形字。古文字形体像动物的蛋。本义是动物的蛋。

(3)交流书写注意点:

“淘”注意右半部分里面是一个“缶”字,一竖不能出头。

“卵”左高右低。第一笔是短撇,稍微写平一点,第二笔是竖提,第四笔是撇,第六笔是悬针竖。

“跃”的足字旁的最后两笔是竖、提。右半部分“夭”第一笔是撇,运笔时注意从右上往左下,要写得短一点儿。

“葡”的横折钩要写得略微大一点,以便能包住里面的字,而里面的“甫”则要写得紧凑些。

①课件出示生字书写动漫。

②进行生字书写练习,并组织反馈。

活动2 理清脉络

1.学生小组合作朗读课文,教师课件出示学习提示:

“我”和阿妈走过了哪些地方?

第( )自然段 第( )自然段 第( )自然段 第( )自然段

引导学生把关键词和对应段落填入上面的示意图中。

2.指导学生根据示意图抓关键词句,提炼出文章的线索。

3.交流反馈。(课件依次出示关键词语及段落序号)

操作指导:可以让学生利用自己的经验进行自主识字,提高自主识字的能力,进一步夯实学生的基础。如,通过“卵”字的字源识字,将字义和字形巧妙地结合起来,更利于学生识记。在学生读文时教师要注意强调“俗”是平舌音,“熟”是翘舌音;“衣裳”的“裳”和“庄稼”的“稼”都读轻声。引导学生抓住关键词交流“‘我’和阿妈走过了哪些地方”一下子就能把握大意,形象鲜明有实效。

板块三 走进月夜,感受月境

活动1 感受月夜之美

1.过渡:同学们,课文最后写:“多么奇妙的夜晚啊,我和阿妈走月亮!”(板书:奇妙)为什么说这是一个“奇妙”的夜晚呢?让我们伴着月亮一起走进这个夜晚!

2.引导学生自由朗读课文第1~3自然段,画出描写月亮和月下景物的句子并说说自己的感受。

3.组织学生交流。

课件展示:是在洱海里淘洗过吗?月盘是那样明亮,月光是那样柔和,照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路……

(1)说说读了这一段的感受,以及是从哪里感受到的。

(2)作者是怎样把月亮皎洁的特点表现出来的?

课件展示:一是用了一个问句“是在洱海里淘洗过吗”来突出月亮的洁净、明亮;二是用一种直接描写的方法“那样明亮”“那样柔和”突出月亮的特点;三是通过描写月下景物被照亮了突出月亮皎洁的特点。

(3)相机指导理解“淘洗”。

①导学:什么是“淘洗”?用文中句子说说“我”为什么会有这种感觉。

②学生交流汇报:(课件出示)

淘洗:用器物盛颗粒状的东西,加水搅动,或放在水里簸动,使除去杂质。

③追问引读:月盘是那样明亮,月光是那样柔和,所以“我”想月亮——(生接)一定是在洱海里淘洗过。

(4)指导关注四个“照亮了”。

①导学:品读四个“照亮了”的内容,你发现了什么?

②学生汇报后,教师小结:

这四个含有“照亮了”是按照从远到近、从上到下的顺序把地上的一切依次点亮,表现了月夜的明亮与柔和。(课件出示)

(5)引导学生体会情感:在这样的情境下,“我”和阿妈在洒满月光的小路上散步,心情怎样?(温馨、幸福)

(6)课件出示音乐,学生配乐朗读,读出画面感。

4.引导学生想象画面,教师引读第1~3自然段。

活动2 总结课堂,布置作业

1.这节课,同学们读书读得认真,写字写得漂亮,还学到了怎样把事物的特点充分表现出来的写作方法。课后请同学们把记不牢的生字多练几遍,并且熟读课文,下节课咱们比比看谁读得最有感情。

2.作业布置:抄写课文中由生字组成的词语。

操作指导:“奇妙”是这篇课文的文眼,教师要指导学生抓住这一个核心词眼走进课文,去体悟夜晚的奇妙。在抓住词语和句式变换中,理解意境并体验惊喜和激动,在引导学生感受月境的基础上,重点领悟作者是怎么表现月亮皎洁的特点的,并且迁移写法,强化学生语言的建构与运用,提升语言能力。

第二课时

课时目标

1.有感情地朗读课文。能边读边想象课文中描写的画面,和同学交流印象最深刻的画面。

2.在朗读中感受月光下美丽的景象,体会“我”与阿妈之间浓浓的亲情,以及“我”的幸福与快乐。

3.背诵课文第4自然段。能仿照课文第6自然段,写自己经历过的某个月下情景。

教学过程

板块一 巩固词语,回顾内容

1.复习词语。

课件展示:淘洗 牵着 填上 庄稼 风俗 葡萄

稻穗 成熟 鹅卵石 坑坑洼洼 跃出水面

(1)指名朗读。教师相机强调易错字的读音。

(2)学生开火车朗读词语。

(3)指导学生选用其中的几个词语或词组说几句与课文内容有关的话。

2.导入:上一堂课我们跟随作者走进了一个美妙的月夜,这一堂课我们将继续跟随作者和阿妈的脚步一起走月亮。

操作指导:通过多次再现,引导学生牢固识记。要反复强调易错字的读音。指导学生运用生字、新词来说几句与课文内容有关的话语,既可以回顾课文内容,又能促进学生运用的意识,提高运用的能力。教师要多找几名学生说。

板块二 精读感悟,品味“奇妙”

活动1 默读思考,完成学习活动卡

1.提出自主学习的要求:潜心品读课文,思考:作者和阿妈走月亮,哪些所见所闻让你觉得很“奇妙”?你脑海中浮现了哪些难忘的画面?试着写写你的阅读感受。(课件出示思考内容)

2.课件出示学生完成学习活动卡。

课件展示:

活动内容 地点 奇妙的所见所闻 浮现的画面 阅读感受

活动2 汇报交流,相机导读

预设一:在小溪边走月亮

1.学生结合学习活动卡汇报,其他学生补充。

2.教师相机导学:

课件展示:细细的溪水,流着山草和野花的香味,流着月光。灰白色的鹅卵石布满河床。哟,卵石间有多少可爱的小水塘啊,每个小水塘都抱着一个月亮!

(1)引导学生边读边思考:这段话中哪些地方让你觉得很奇妙?读着这些奇妙的景物,你的眼前浮现出一幅幅怎样的画面?给画面起个合适的题目。

(2)指导学生边读句子边体会意境美。(课件出示)

①小溪流水含月:

A.从“流”字想象溪水一路欢歌,一路芬芳的画面。

B.指导学生用轻柔的语气读出宁静、愉悦的感受。

②水塘映月如抱:

A.引导学生从“抱”字想象天上的圆月和小水塘中的月亮遥相呼应的画面。

B.指导学生读出惊喜、陶醉的感受。

(3)指导学生有感情地朗读课文第4自然段,边读边想象画面,并尝试背诵。

课件出示词语:溪水、山草、野花、月光、鹅卵石、河床、小水塘、月亮。指导学生根据提示进行填空式背诵。

预设二:在田埂上走月亮

1.学生结合学习活动卡汇报,其他学生补充。

2.教师相机导学:

课件展示:秋虫唱着,夜鸟拍打着翅膀,鱼儿跃出水面,泼剌声里银光一闪……从果园那边飘来果子的甜香,是雪梨,是火把梨,还是紫葡萄?都有。在坡头那片月光下的果园里,这些好吃的果子挂满枝头。沟水汩汩,很满意地响着。是啊,它旁边,是它浇灌过的稻田。哦,阿妈,这不就是我们家的地吗?春天,我们种的油菜开花了,我在田地里找兔草,我把蒲公英吹得飞啊飞……收了油菜,栽上水稻。看,稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头,稻田像一块月光镀亮的银毯。

(1)指生再读句子,然后说说这段话中哪些情景让你觉得很奇妙。

(2)学生汇报交流。

课件展示:听到:秋虫唱着,夜鸟拍打着翅膀,鱼儿跃出水面,泼剌声里银光一闪……

看到:稻穗低垂着头,稻田像一块月光镀亮的银毯。

闻到:果子的甜香。

想到:春天,油菜开花,找兔草,吹蒲公英。

比较体会:(课件出示问题及答案)

①“秋虫唱着,夜鸟拍打着翅膀,鱼儿跃出水面,泼剌声里银光一闪”一句中的“唱着”改为“叫着”你觉得好吗?为什么?(不好。“唱着”一词运用了拟人的修辞方法,体现了秋虫叫声的优美,以及作者的喜爱之情。)

②“看,稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头,稻田像一块月光镀亮的银毯。”你觉得这句话写得好吗?为什么?(好。这句话运用比喻和拟人的修辞方法写出了稻穗成熟的样子,以及月光下稻田的美丽,语言生动、形象。)

3.指导有感情地朗读:是啊,“我”和阿妈走在这样柔和的月光下,伴着虫鸣、鸟飞以及果园那边飘来的甜香,边走边聊,多么甜美、幸福哇!即使什么也不说,什么也不做,只是静静地走,温情也始终互相感染着,多美的意境啊!你能通过朗读将这美妙的意境传递给同学们吗?(指导学生读出月下漫步的自由、温馨和甜蜜。)

活动3 品读感受,丰厚积累

1.自由朗读第四部分,画出描写作者感受的句子,再读一读,说说你的感受。

2.学生汇报交流,其他学生补充。

3.教师相机导学:

课件展示:走过月光闪闪的溪岸,走过石拱桥,走过月影团团的果园,走过庄稼地和菜地……啊,在我仰起脸看阿妈的时候,我突然看见,美丽的月亮牵着那些闪闪烁烁的小星星,好像也在天上走着,走着……

(1)这段话中又有哪些奇妙的地方吸引着你呢?你的脑海中又浮现出了哪些画面?

(2)省略号表示什么?引导学生通过省略号想象:“我”和阿妈还去了哪些地方?月光照在那儿又是什么样?引导学生像作者一样用“走过……走过……走过……”的句式来说一说。

(3)带着感情朗读,注意把文章景美、情美、人美的意境读出来。

活动4 紧扣“反复”,体会情感

1.导学:课文一共出现了几次“我和阿妈走月亮”?你怎样理解“多么奇妙的夜晚啊,我和阿妈走月亮!”这句话的意思?

2.学生交流汇报,教师点拨。

课件展示:课文共出现四次“我和阿妈走月亮”。结尾这句话是作者情感的凝聚。可以从三方面理解:第一,夜晚的月盘明亮,月光柔和,走在月光下,可以看见洒满月光的小路、抱着月亮的小水塘、像银毯似的稻田、月光闪闪的溪岸、月影团团的果园。第二,“我”走过溪边、田埂,看到了小溪、稻田、果园,感受到了阿妈的爱,这样的夜晚,美在乡情、亲情。第三,“我”看到了人们劳动的成果,体会到了生活的幸福,还憧憬着更美好的未来,这样一路走去,怎能不觉得奇妙呢?

操作指导:本环节教学重点是要引导学生体会“我”和阿妈走月亮的“奇妙”,在感受“奇妙”的过程中,引导学生自读自悟,展开想象,走进文本所描绘的意境中,使文本所描绘的人、事、景物立体丰满起来。与此同时,要引导学生加强对语言文字的揣摩品味,领悟文本语言文字的表达方法和表达效果,领悟文本语言文字的“奇妙”。

板块三 总结课文,拓展延伸

活动1 回顾课文,梳理方法

1.过渡:《走月亮》这篇文章以“走”为线索,为我们呈现了一幅幅诗情画意般的走月亮场景,同时让我们感受到了浓浓的亲情——温馨、快乐、甜美、幸福。

2.导学:回忆一下,课文为我们描绘了哪些场景?作者是怎样把课文写得优美生动,富有画面感的?

3.学生汇报交流,教师点拨。(课件出示月亮升起图 月下溪边图 月下田园图 月亮牵星图)课文中排比、拟人、比喻等修辞方法的穿插运用,让课文的表达显得优美生动,富有画面感。

活动2 阅读链接,巩固方法

1.过渡:请同学们准备好老师课前打印的类文。

2.课件出示学习要求:

(1)用自己喜欢的方式读一读这篇类文。

(2)这篇类文描写了哪些场景?运用了哪些修辞方法让表达更生动?

(3)学生在自己印象深刻的地方写写感受,然后和小组同学交流。

3.小组合作交流。

4.汇报交流成果,教师相机点拨。

预设一:月亮钻云悬空图

课件展示:农历八月十五中秋夜,一轮明月从东边的天空升起,羞答答地钻出淡淡的云层,缓缓地跃上白鹿原,悄悄地悬在小村的上空。

引导学生体会作者怎样通过拟人手法,生动贴切地写出了月亮穿云而出的美丽可爱。

预设二:月下嬉戏馋饼图

课件展示:皎洁的月光透过村前那株参天古槐旁的浓荫洒下婆娑的光影;月儿落进古槐旁的涝池,平静的水面碎银般闪着光波。月光如水泻满打谷场、街巷、瓦房以及小院里。小村沐浴在淡淡的银辉中。

引导学生体会作者怎样通过比喻和拟人的手法,生动形象地展示了月夜下小山村的祥和、美好。

预设三:望月感叹月夜美

课件展示:我抬头凝望高挂在暗蓝色天幕中的那轮明月,只见那银盘似的月亮正发出橘黄色的光。

引导学生体会作者把皎洁的月亮比作银盘,从而写出了中秋月亮的明亮美丽。

5.小结:作者运用比喻、拟人等修辞方法,生动形象地写出小山村中秋月夜的美好。类文和课文异曲同工之处同学们可以尝试运用到自己的习作中,相信一定会使你的文章增色不少。

6.小练笔:课后读读课文第6自然段,说说“我”的所见所想。你还记得月下的某个情景吗?仿照着写一写。然后和你喜欢的人分享。(课件出示)

操作指导:在学生谈收获的环节,教师可以指导学生从内容的角度来谈,也可以从写作表达的角度来总结等。链接类文“比喻、拟人”两个语用知识点作为实践点,引导学生在品读中学习表达,提高表达的能力。

板书设计

教学反思

本课教学融朗读、品味、想象、表达于一体,引导学生用语文的方式“烹调”语文的味道,实实在在地接触文本,接触言语,通过生动、扎实的语言实践活动,走进文本世界,让“言”与“意”和谐地融合在一起,起到了较好的教学效果。

1.在“细心品味”中烹调语文的“品”味,如教学“流着”“抱着”等词语以及比喻、拟人的修辞方法,引导学生细心品味、潜心化解,体会词句表达的效果。

2.在“吟哦诵读”中烹调语文的“读”味,引导学生在体悟文本意境和想象画面的基础上入情入境地朗读,体现了读与思的结合,读与情的融合,课堂流淌着浓郁的“读”味和“情”味。

3.在“意境联想”中烹调语文的“韵”味,抓住了文本中的空白处,引导学生展开丰富的意境联想,虚实相生,意蕴连绵,仿佛是打开了学生鲜明的“视界”,使其“思接千载”“视通万里”。

4.在“阅读链接”中烹调语文的“写”味,充分发挥教材“例子”的导学功能,把学生放牧在语言的原野之上,在大量的言语实践中铸就语用的品格。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地