统编版 必修 中外历史纲要(上) 第一单元 第3课 秦统一多民族封建国家的建立 课时练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版 必修 中外历史纲要(上) 第一单元 第3课 秦统一多民族封建国家的建立 课时练习(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 806.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-17 21:16:43 | ||

图片预览

文档简介

2023年高中历史统编版必修上册第3课课时练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.秦朝的政令暴虐,激起了人民的反抗,等_▲_后,此起彼伏的农民大起义迅速蔓延开来,最终把秦王朝推翻。 ▲ 处的农民起义是( )

A.黄巢起义 B.李自成起义 C.黄巾军起义 D.陈胜、吴广起义

2.在地方管理上,从商朝附属国内居民多是聚族而居的内外服制度,到西周“封建亲戚,以藩屏周”的分封制制度,再到秦汉实行郡县制度,这一发展轨迹( )

A.推动血缘政治向地缘政治转向 B.意味着华夏认同观念逐渐增强

C.使地方割据势力逐渐得到遏制 D.反映了主流意识形态最终确立

3.秦统一后,迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地,并规定:农村不许同姓聚居。秦朝的这一举措( )

A.促进了小农经济的形成 B.有利于抑制地方豪强势力

C.促进了商品经济的发展 D.大大加速了分封制的瓦解

4.秦朝是第一个统一的王朝,并采取了一系列措施巩固中央集权维护统一。下列属于秦朝采取的措施有( )

①确立皇帝制度 ②户籍制度 ③设立中朝 ④三公九卿

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

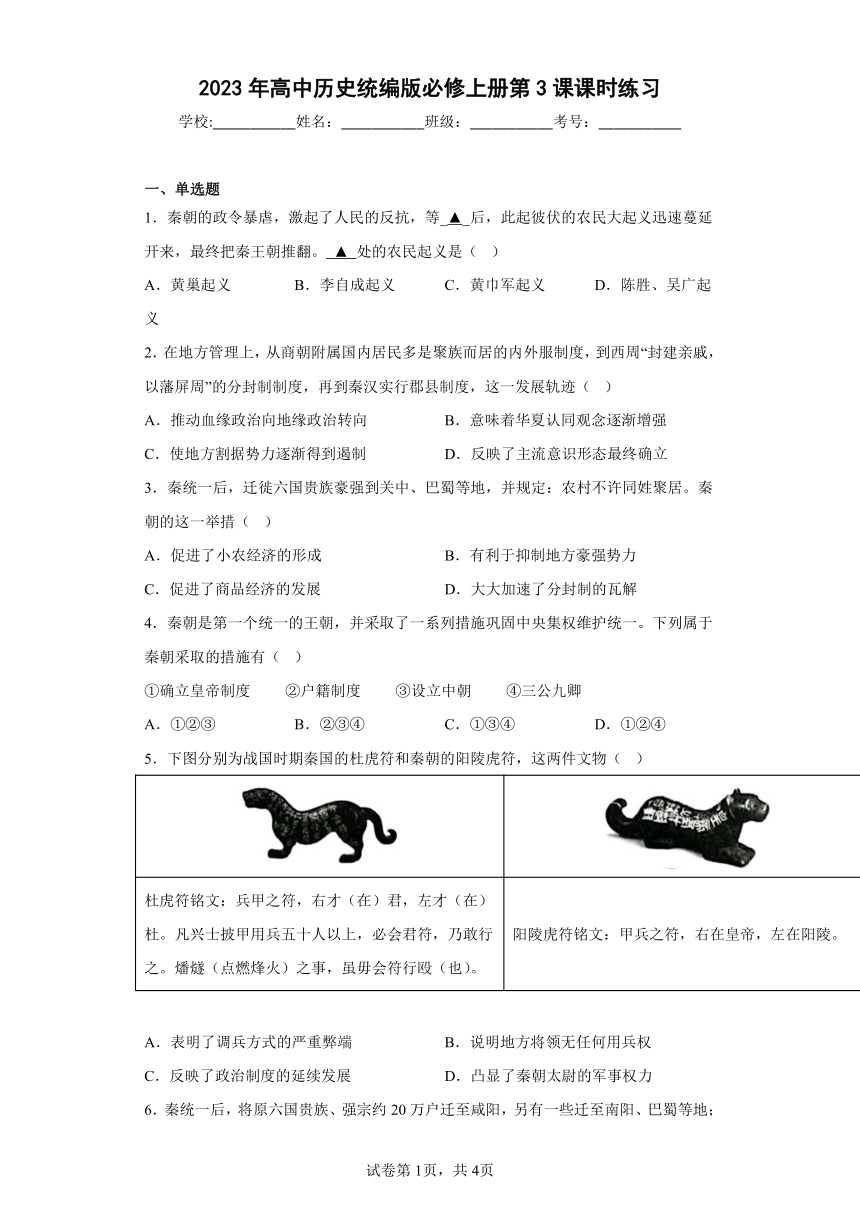

5.下图分别为战国时期秦国的杜虎符和秦朝的阳陵虎符,这两件文物( )

杜虎符铭文:兵甲之符,右才(在)君,左才(在)杜。凡兴士披甲用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。燔燧(点燃烽火)之事,虽毋会符行殴(也)。 阳陵虎符铭文:甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵。

A.表明了调兵方式的严重弊端 B.说明地方将领无任何用兵权

C.反映了政治制度的延续发展 D.凸显了秦朝太尉的军事权力

6.秦统一后,将原六国贵族、强宗约20万户迁至咸阳,另有一些迁至南阳、巴蜀等地;迁内地3万户至北河、榆中屯垦戍边,迁50万人至五岭戍守。上述举措( )

A.取消了贵族特权 B.维护了政治稳定

C.激化了民族矛盾 D.促进了经济发展

7.下表为秦汉时期统治者采取的部分措施,这些举措说明了秦汉时期( )

时间 内容 出处

秦始皇二十六年 徙天下富豪于咸阳十二万户 《史记·秦始皇本纪》

高祖九年 徙齐楚大族昭氏、屈氏景氏、怀氏、田氏五姓关中 《汉书·高祖记》

武帝元朔二年 徙郡国豪杰及訾三百万以上于茂陵(约5000户) 《汉书·武帝记》

成帝鸿嘉二年 徙郡国吏民豪杰五百万以上五千户于昌陵 《汉书·成帝记》

A.迁徙大族主要意在聚集财富 B.对豪门大族推行怀柔的政策

C.经济重心已转移至关中地区 D.君主专制中央集权体制加强

8.战国时期,铁农具的推广,耕作、施肥、灌溉等技术的提高,使得农业劳动生产率有较大提升,进而推动了社会分工的发展和商品经济的发达。然而,分裂割据的形势又严重阻碍着社会经济的进一步发展。这表明( )

A.统一是历史发展的必然要求 B.农业是商业发展的前提

C.秦国具备了武力统一的条件 D.新兴地主阶级日益崛起

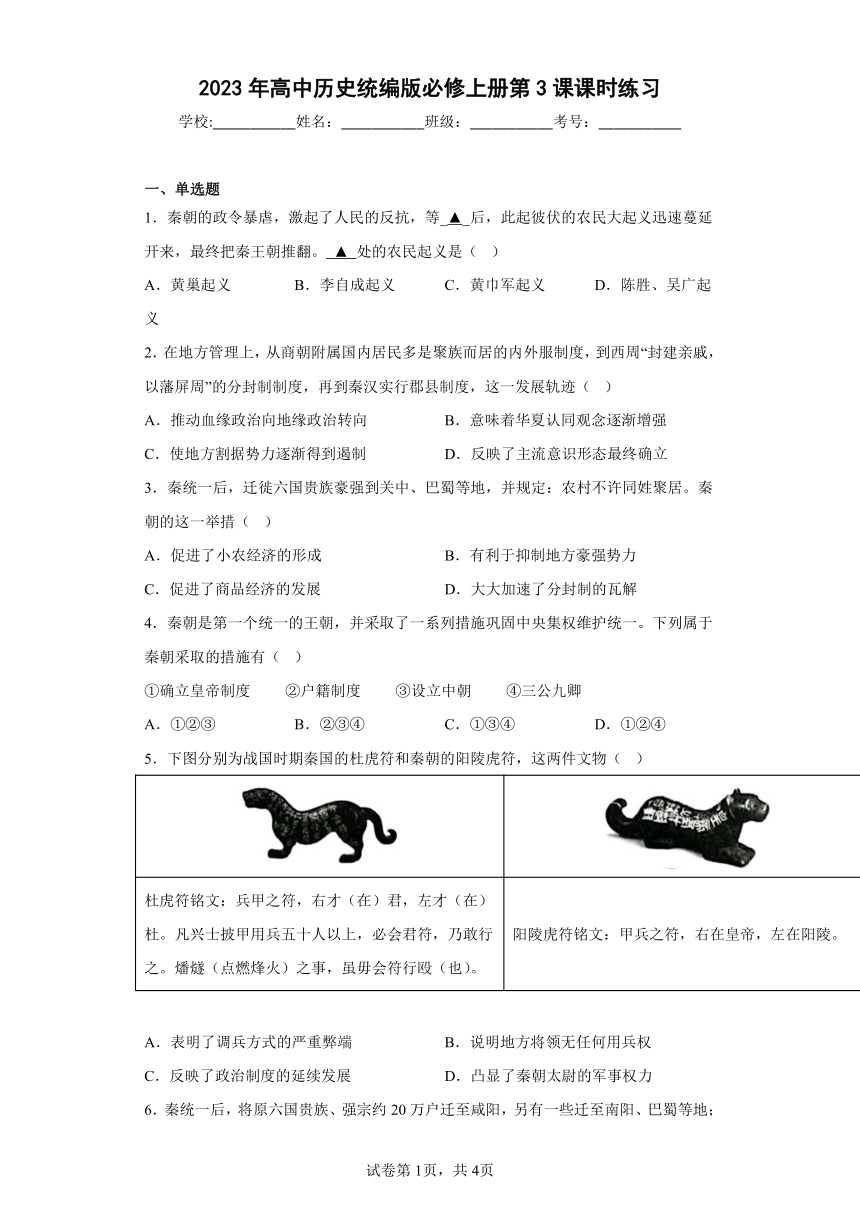

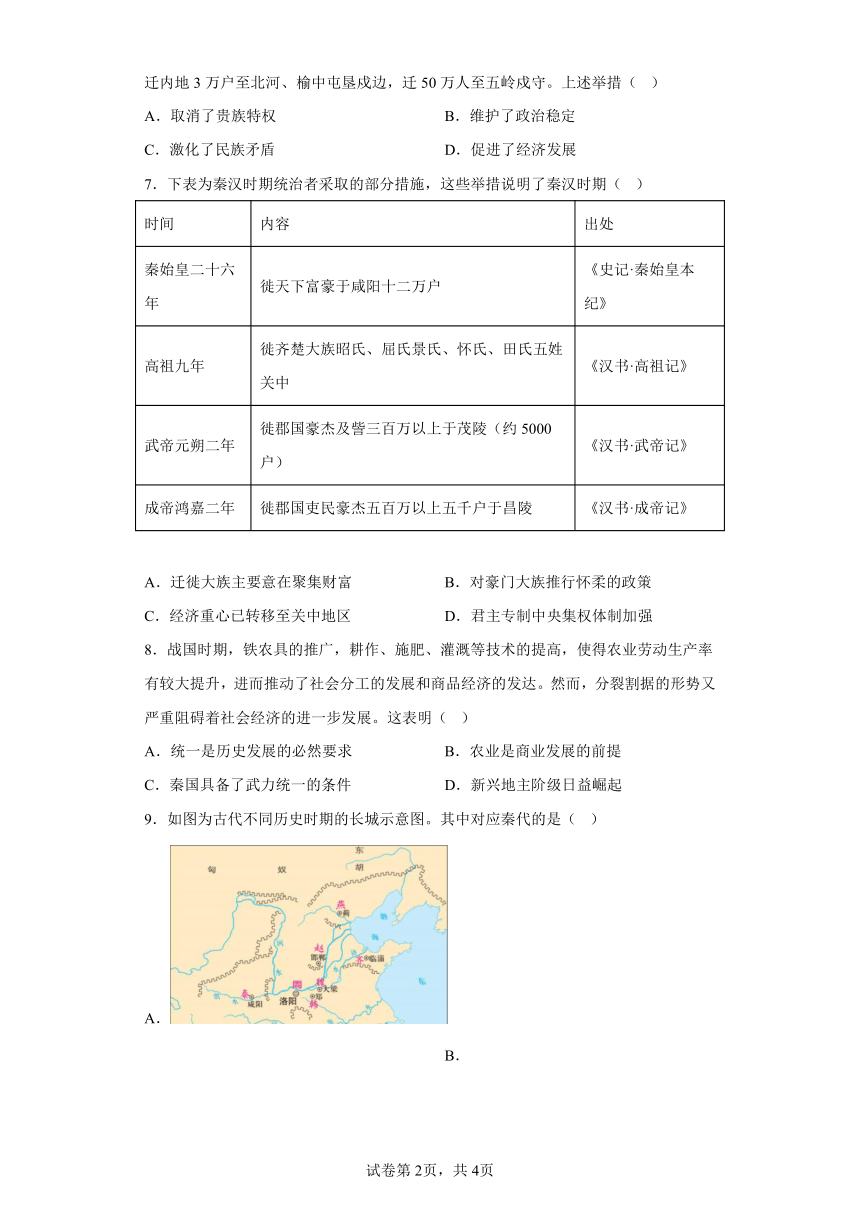

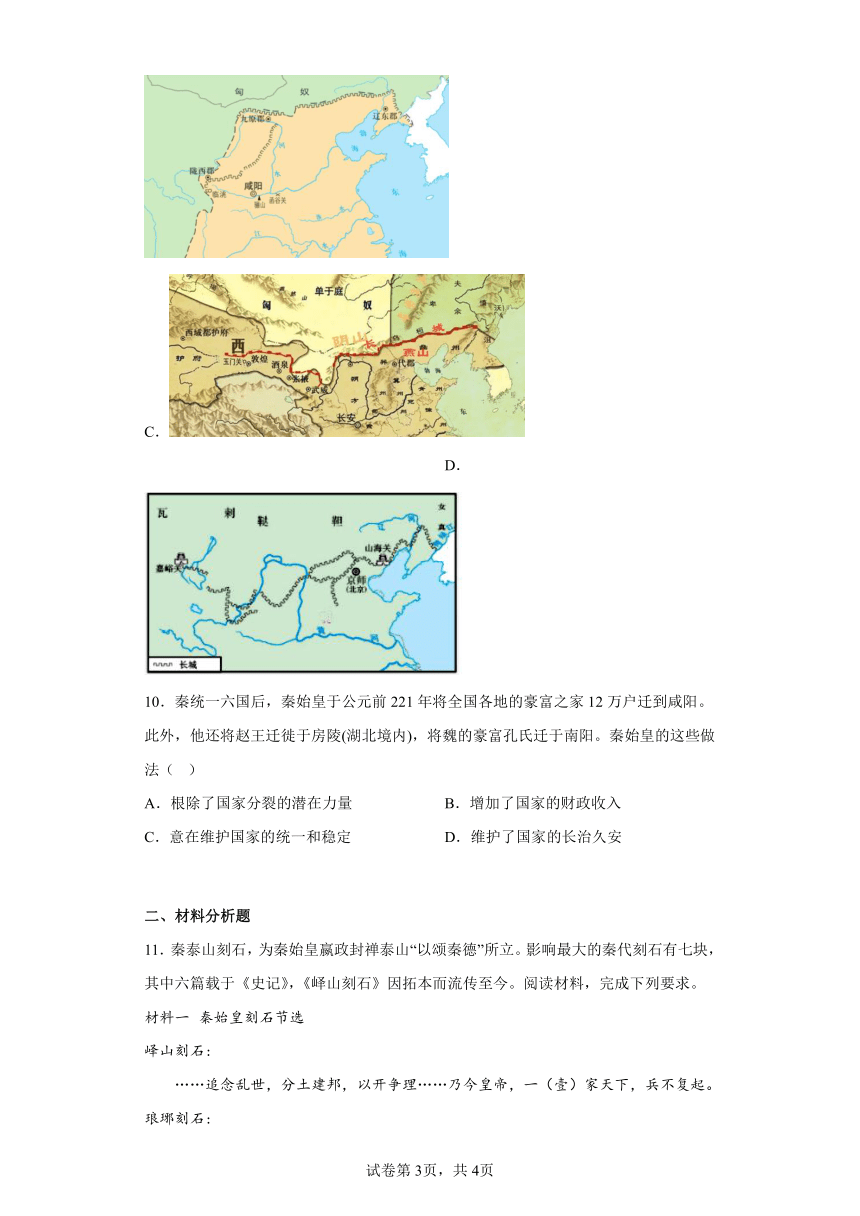

9.如图为古代不同历史时期的长城示意图。其中对应秦代的是( )

A. B.

C. D.

10.秦统一六国后,秦始皇于公元前221年将全国各地的豪富之家12万户迁到咸阳。此外,他还将赵王迁徙于房陵(湖北境内),将魏的豪富孔氏迁于南阳。秦始皇的这些做法( )

A.根除了国家分裂的潜在力量 B.增加了国家的财政收入

C.意在维护国家的统一和稳定 D.维护了国家的长治久安

二、材料分析题

11.秦泰山刻石,为秦始皇嬴政封禅泰山“以颂秦德”所立。影响最大的秦代刻石有七块,其中六篇载于《史记》,《峄山刻石》因拓本而流传至今。阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦始皇刻石节选

峄山刻石:

……追念乱世,分土建邦,以开争理……乃今皇帝,一(壹)家天下,兵不复起。

琅琊刻石:

……上农除末,黔首是富。普天之下,抟心揖志。器械一量,同书文字……除疑定法,成知所辟。方伯分职,诸治轻易……六合之内,皇帝之土。西涉流沙,南尽北户。东有东海,北过大夏(对极北地区的泛称)。人迹所至,无不臣者。

材料二 《峄山刻石》局部∶皇帝立国,维初……

提取材料一、二的历史信息,并从可信度和研究价值两个方面阐述上述材料的史料价值。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】根据所学知识可知,陈胜、吴广率先发动了秦末农民大起义,D项正确;黄巢起义发生在唐朝时期,排除A项;李自成领导了明末农民起义,排除B项;黄巾军起义发生在东汉时期,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】根据材料“聚族而居”“封建亲戚,以藩屏周”“秦汉实行郡县制度”并结合所学可知,商朝的内外服制和西周分封制都重视血缘关系,体现了血缘政治,秦汉时期按照地域划分郡县体现了地缘政治,由此可见,这一发展轨迹推动血缘政治向地缘政治转向,A项正确;材料信息反映的是商周到秦汉地方管理制度的演变,与华夏认同无关,排除B项;秦汉以后的某些朝代仍然存在地方割据势力,“得到遏制”说法不符合史实,排除C项;主流意识形态最终确立是在汉武帝时期,与材料信息无关,排除D项。故选A项。

3.B

【详解】根据题干材料信息“迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地,并规定:农村不许同姓聚居”得出,这些措施都是为了抑制地方豪强的势力以强化中央对地方的控制,B项正确;春秋战国时期,伴随铁犁牛耕的出现,小农经济已经形成,排除A项;材料与商品经济的发展不符,排除C项;春秋战国时期分封制已经瓦解,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】根据所学可知,秦朝确立皇帝制度,在中央实行三公九卿制度,为了巩固统一,还编制户籍,①②④正确,选择D项;汉武帝设立中朝,加强君主专制,排除③,排除ABC项。故选D项。

5.C

【详解】根据表格信息可以看出,这两枚虎符反映了秦国和秦朝的军队的调度都要经过最高统治者,因此反映了政治制度的延续发展,C项正确;材料体现了从秦国到秦朝调兵方式的延续,没体现出其弊端,排除A项;根据“凡兴士披甲用兵五十人以上,必会君符”可知地方将领可以调动五十人以下的部队,并不是没有任何权力,排除B项;两枚虎符都没有涉及太尉的权力,D项与题意无关,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】秦统一六国后,将六国贵族迁到咸阳,部分迁往巴蜀、南阳、三川和赵地,主要是为了削弱地方权力,加强中央集权;“迁内地3万户至北河、榆中屯垦戍边,迁50万人至五岭戍守”的迁移大量人口到达边疆地区的措施,加强了对边疆地区的控制,有利于巩固统一的多民族国家,B项正确;材料信息未涉及贵族特权是否被取消,排除A项;秦始皇的移民政策有利于加强中央集权以及对边疆的控制,与激化民族矛盾无关,排除C项;秦始皇戍五岭的举措一定程度上有利于岭南的开发,但不是这一时期移民政策的主旨,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】根据材料可知,秦汉时期统治者强制富豪大族迁徙,其目的是监督控制他们以维护统治,说明秦汉时期君主专制中央集权体制加强,D项正确;聚集财富并不是迁徙大族的主要目的,而是为了加强统治,排除A项;迁徙富豪大族是为了控制他们,并不是怀柔政策,排除B项;材料未体现经济重心已转移至关中地区,排除C项。故选D项。

8.A

【详解】跟据材料和所学知识可知,战国时期社会经济有了明显的进步,使各地之间的经济联系加强,然而分裂割据的形势严重阻碍着社会经济的进一步发展,因此国家统一成为经济社会发展的迫切需要,是历史发展的必然要求,A项正确;材料讲国家分裂统一与经济社会发展间的关系,而非农业发展与商业发展间的关系,排除B项;材料不涉及秦朝军事情况,看不出秦国具备了武力统一的条件,排除C项;材料不涉及阶级情况,看不出新兴地主阶级日益崛起,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】根据材料及所学可知,B图秦代长城西起临洮东至辽东,B项正确;A图是战国时期长城,排除A项;C图有河西四郡,表明是汉武帝时期的长城,排除C项;D图是明朝的长城,西起嘉峪关东至山海关,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】根据材料“秦统一六国后,秦始皇于公元前221年将全国各地的豪富之家12万户迁到咸阳。此外,他还将赵王迁徙于房陵(湖北境内),将魏的豪富孔氏迁于南阳”可知,秦始皇统一六国后,为了防止地方割据,因此迁徙豪富之家,说明意在维护国家的统一和稳定,C项正确;“根除”一词表述过于绝对,排除A项;材料内容与国家财政收入无关,排除B项;秦朝建立后仅仅15年就灭亡,排除D项。故选C项。

11.信息:秦的统一、制度建设、经济政策和统一文字等。(提取其中两项信息即可)

阐述:其内容属于直接史料(第一手史料),可信度较高。可用于研究秦朝的历史、汉字的变迁和书法史;但石刻内容在颂秦功德之中多溢美之词,务必谨慎鉴别。

【详解】信息:依据材料“乃今皇帝,一(壹)家天下,兵不复起”,“《峄山刻石》局部:皇帝立国,维初……”以及“器械一量,同书文字”,得出秦的统一、制度建设、经济政策和统一文字等。

史料价值:依据材料“乃今皇帝,一(壹)家天下,兵不复起”,反映了秦始皇统一全国的史实,依据材料“器械一量,同书文字”,反映了秦始皇统一全国度量衡和文字的史实,峄山刻石是刊刻于秦代的一方摩崖石刻,属于一手史料,可信度较高。可用于研究秦朝的历史、汉字的变迁和书法史;从石刻内容的鉴别分析,得出石刻内容在颂秦功德之中多溢美之词,务必谨慎鉴别。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.秦朝的政令暴虐,激起了人民的反抗,等_▲_后,此起彼伏的农民大起义迅速蔓延开来,最终把秦王朝推翻。 ▲ 处的农民起义是( )

A.黄巢起义 B.李自成起义 C.黄巾军起义 D.陈胜、吴广起义

2.在地方管理上,从商朝附属国内居民多是聚族而居的内外服制度,到西周“封建亲戚,以藩屏周”的分封制制度,再到秦汉实行郡县制度,这一发展轨迹( )

A.推动血缘政治向地缘政治转向 B.意味着华夏认同观念逐渐增强

C.使地方割据势力逐渐得到遏制 D.反映了主流意识形态最终确立

3.秦统一后,迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地,并规定:农村不许同姓聚居。秦朝的这一举措( )

A.促进了小农经济的形成 B.有利于抑制地方豪强势力

C.促进了商品经济的发展 D.大大加速了分封制的瓦解

4.秦朝是第一个统一的王朝,并采取了一系列措施巩固中央集权维护统一。下列属于秦朝采取的措施有( )

①确立皇帝制度 ②户籍制度 ③设立中朝 ④三公九卿

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

5.下图分别为战国时期秦国的杜虎符和秦朝的阳陵虎符,这两件文物( )

杜虎符铭文:兵甲之符,右才(在)君,左才(在)杜。凡兴士披甲用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。燔燧(点燃烽火)之事,虽毋会符行殴(也)。 阳陵虎符铭文:甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵。

A.表明了调兵方式的严重弊端 B.说明地方将领无任何用兵权

C.反映了政治制度的延续发展 D.凸显了秦朝太尉的军事权力

6.秦统一后,将原六国贵族、强宗约20万户迁至咸阳,另有一些迁至南阳、巴蜀等地;迁内地3万户至北河、榆中屯垦戍边,迁50万人至五岭戍守。上述举措( )

A.取消了贵族特权 B.维护了政治稳定

C.激化了民族矛盾 D.促进了经济发展

7.下表为秦汉时期统治者采取的部分措施,这些举措说明了秦汉时期( )

时间 内容 出处

秦始皇二十六年 徙天下富豪于咸阳十二万户 《史记·秦始皇本纪》

高祖九年 徙齐楚大族昭氏、屈氏景氏、怀氏、田氏五姓关中 《汉书·高祖记》

武帝元朔二年 徙郡国豪杰及訾三百万以上于茂陵(约5000户) 《汉书·武帝记》

成帝鸿嘉二年 徙郡国吏民豪杰五百万以上五千户于昌陵 《汉书·成帝记》

A.迁徙大族主要意在聚集财富 B.对豪门大族推行怀柔的政策

C.经济重心已转移至关中地区 D.君主专制中央集权体制加强

8.战国时期,铁农具的推广,耕作、施肥、灌溉等技术的提高,使得农业劳动生产率有较大提升,进而推动了社会分工的发展和商品经济的发达。然而,分裂割据的形势又严重阻碍着社会经济的进一步发展。这表明( )

A.统一是历史发展的必然要求 B.农业是商业发展的前提

C.秦国具备了武力统一的条件 D.新兴地主阶级日益崛起

9.如图为古代不同历史时期的长城示意图。其中对应秦代的是( )

A. B.

C. D.

10.秦统一六国后,秦始皇于公元前221年将全国各地的豪富之家12万户迁到咸阳。此外,他还将赵王迁徙于房陵(湖北境内),将魏的豪富孔氏迁于南阳。秦始皇的这些做法( )

A.根除了国家分裂的潜在力量 B.增加了国家的财政收入

C.意在维护国家的统一和稳定 D.维护了国家的长治久安

二、材料分析题

11.秦泰山刻石,为秦始皇嬴政封禅泰山“以颂秦德”所立。影响最大的秦代刻石有七块,其中六篇载于《史记》,《峄山刻石》因拓本而流传至今。阅读材料,完成下列要求。

材料一 秦始皇刻石节选

峄山刻石:

……追念乱世,分土建邦,以开争理……乃今皇帝,一(壹)家天下,兵不复起。

琅琊刻石:

……上农除末,黔首是富。普天之下,抟心揖志。器械一量,同书文字……除疑定法,成知所辟。方伯分职,诸治轻易……六合之内,皇帝之土。西涉流沙,南尽北户。东有东海,北过大夏(对极北地区的泛称)。人迹所至,无不臣者。

材料二 《峄山刻石》局部∶皇帝立国,维初……

提取材料一、二的历史信息,并从可信度和研究价值两个方面阐述上述材料的史料价值。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】根据所学知识可知,陈胜、吴广率先发动了秦末农民大起义,D项正确;黄巢起义发生在唐朝时期,排除A项;李自成领导了明末农民起义,排除B项;黄巾军起义发生在东汉时期,排除C项。故选D项。

2.A

【详解】根据材料“聚族而居”“封建亲戚,以藩屏周”“秦汉实行郡县制度”并结合所学可知,商朝的内外服制和西周分封制都重视血缘关系,体现了血缘政治,秦汉时期按照地域划分郡县体现了地缘政治,由此可见,这一发展轨迹推动血缘政治向地缘政治转向,A项正确;材料信息反映的是商周到秦汉地方管理制度的演变,与华夏认同无关,排除B项;秦汉以后的某些朝代仍然存在地方割据势力,“得到遏制”说法不符合史实,排除C项;主流意识形态最终确立是在汉武帝时期,与材料信息无关,排除D项。故选A项。

3.B

【详解】根据题干材料信息“迁徙六国贵族豪强到关中、巴蜀等地,并规定:农村不许同姓聚居”得出,这些措施都是为了抑制地方豪强的势力以强化中央对地方的控制,B项正确;春秋战国时期,伴随铁犁牛耕的出现,小农经济已经形成,排除A项;材料与商品经济的发展不符,排除C项;春秋战国时期分封制已经瓦解,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】根据所学可知,秦朝确立皇帝制度,在中央实行三公九卿制度,为了巩固统一,还编制户籍,①②④正确,选择D项;汉武帝设立中朝,加强君主专制,排除③,排除ABC项。故选D项。

5.C

【详解】根据表格信息可以看出,这两枚虎符反映了秦国和秦朝的军队的调度都要经过最高统治者,因此反映了政治制度的延续发展,C项正确;材料体现了从秦国到秦朝调兵方式的延续,没体现出其弊端,排除A项;根据“凡兴士披甲用兵五十人以上,必会君符”可知地方将领可以调动五十人以下的部队,并不是没有任何权力,排除B项;两枚虎符都没有涉及太尉的权力,D项与题意无关,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】秦统一六国后,将六国贵族迁到咸阳,部分迁往巴蜀、南阳、三川和赵地,主要是为了削弱地方权力,加强中央集权;“迁内地3万户至北河、榆中屯垦戍边,迁50万人至五岭戍守”的迁移大量人口到达边疆地区的措施,加强了对边疆地区的控制,有利于巩固统一的多民族国家,B项正确;材料信息未涉及贵族特权是否被取消,排除A项;秦始皇的移民政策有利于加强中央集权以及对边疆的控制,与激化民族矛盾无关,排除C项;秦始皇戍五岭的举措一定程度上有利于岭南的开发,但不是这一时期移民政策的主旨,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】根据材料可知,秦汉时期统治者强制富豪大族迁徙,其目的是监督控制他们以维护统治,说明秦汉时期君主专制中央集权体制加强,D项正确;聚集财富并不是迁徙大族的主要目的,而是为了加强统治,排除A项;迁徙富豪大族是为了控制他们,并不是怀柔政策,排除B项;材料未体现经济重心已转移至关中地区,排除C项。故选D项。

8.A

【详解】跟据材料和所学知识可知,战国时期社会经济有了明显的进步,使各地之间的经济联系加强,然而分裂割据的形势严重阻碍着社会经济的进一步发展,因此国家统一成为经济社会发展的迫切需要,是历史发展的必然要求,A项正确;材料讲国家分裂统一与经济社会发展间的关系,而非农业发展与商业发展间的关系,排除B项;材料不涉及秦朝军事情况,看不出秦国具备了武力统一的条件,排除C项;材料不涉及阶级情况,看不出新兴地主阶级日益崛起,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】根据材料及所学可知,B图秦代长城西起临洮东至辽东,B项正确;A图是战国时期长城,排除A项;C图有河西四郡,表明是汉武帝时期的长城,排除C项;D图是明朝的长城,西起嘉峪关东至山海关,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】根据材料“秦统一六国后,秦始皇于公元前221年将全国各地的豪富之家12万户迁到咸阳。此外,他还将赵王迁徙于房陵(湖北境内),将魏的豪富孔氏迁于南阳”可知,秦始皇统一六国后,为了防止地方割据,因此迁徙豪富之家,说明意在维护国家的统一和稳定,C项正确;“根除”一词表述过于绝对,排除A项;材料内容与国家财政收入无关,排除B项;秦朝建立后仅仅15年就灭亡,排除D项。故选C项。

11.信息:秦的统一、制度建设、经济政策和统一文字等。(提取其中两项信息即可)

阐述:其内容属于直接史料(第一手史料),可信度较高。可用于研究秦朝的历史、汉字的变迁和书法史;但石刻内容在颂秦功德之中多溢美之词,务必谨慎鉴别。

【详解】信息:依据材料“乃今皇帝,一(壹)家天下,兵不复起”,“《峄山刻石》局部:皇帝立国,维初……”以及“器械一量,同书文字”,得出秦的统一、制度建设、经济政策和统一文字等。

史料价值:依据材料“乃今皇帝,一(壹)家天下,兵不复起”,反映了秦始皇统一全国的史实,依据材料“器械一量,同书文字”,反映了秦始皇统一全国度量衡和文字的史实,峄山刻石是刊刻于秦代的一方摩崖石刻,属于一手史料,可信度较高。可用于研究秦朝的历史、汉字的变迁和书法史;从石刻内容的鉴别分析,得出石刻内容在颂秦功德之中多溢美之词,务必谨慎鉴别。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进