3.3圈层相互作用案例分析教学设计

图片预览

文档简介

课时计划:1课时

一、内容及其解析

本节内容圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因,主要包括两个部分:一是认识卡斯特地貌,二是剖析桂林山水的成因。其核心是通过分析喀斯特和桂林“山水”的形成过程中地理环境各要素相互作用的基础上理解地理环境的整体性。理解它的关键在于通过分析喀斯特的形成条件及形成过程中地理环境各要素的相互作用,理解地球圈层间的相互作用。本节课中地理环境各要素的相互作用及圈层相互作用等内容学生在第二节中已经学过,喀斯特的形成与化学知识联系紧密,因此在教学过程中要结合前面章节和相关化学知识来分析,难度不大,必要时利用简单化学实验来说明。本节教学重点是喀斯特地貌的形成过程,难点是桂林山水的成因分析。解决重难点的关键在于运用相关化学知识及多媒体演示等方法来帮助学生理解,降低难度。

目标及其解析

(一)目标定位

1.认识并能够说出喀斯特地貌发育的基本条件;

2.认识并能够在图上指出喀斯特地貌的基本形态;

3.剖析桂林“山水”的成因,并能够说明地理环境的形成和演变是圈层见相互作用的结果。

(二)目标解析

1.认识并能够说出喀斯特地貌发育的基本条件,需要联系化学上的相关知识,激发学生探究地理问题的兴趣;

2.认识并能够在图上指出喀斯特地貌的基本形态,就是对喀斯特地貌分类的进一步理解和应用,可以通过展示多媒体资料,提高学生的审美情趣;

3.剖析桂林“山水”的成因,并能够说明地理环境的形成和演变是圈层见相互作用的结果,就是对地理环境整体性的进一步理解和提升。

三、问题诊断分析

在本节课圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因教学中,学生可能遇到的问题是对可溶性岩石喀斯特地貌形成的基本条件和桂林“山水”成因的形成条件难以理解。产生这一问题的主要原因是本节课程内容主要从理论上介绍卡斯特地貌,加上学生可能对可溶性岩石尤其是碳酸盐类岩石的溶蚀和淀积作用的过程存在停留在化学知识的理解上。对于桂林“山水”成因的形成条件,学生难以理解是因为对地球各大圈层的相互联系的把我和桂林“山水”的各发育条件发生混淆。要解决这一问题,可以从学生熟悉的现象入手,结合之前所学的有关岩石和地理环境整体性的相关知识,通过多媒体展示桂林“山水”图片来演示和铺垫,以达到降低学生认知难度,增加学生学习兴趣的目的。其中,如何做好演示和铺垫是学生理解喀斯特地貌及桂林山水在个圈层作用下发育的的关键。

四、教学支持条件分析

在本节课圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因教学中,准备使用多媒体课件和学案。因为本节课程内容较为抽象,需要建立较强的地面空间思维能力,使用多媒体辅助教学,能够直观地反应喀斯特地貌和桂林“山水”甲天下的景观特征,有利于为学生做好知识的演示和铺垫,直观性强,易理解和掌握;使用学案有利于学生自主学习和提高课堂教学水平。

五、教学过程设计

【引入】多媒体展示桂林山水的图片。我们在小学学过一篇文章叫做《桂林山水甲天下》,记得在这篇文章中吓到了桂林山水的水“静”、“清”、“绿”,桂林山水的山“奇”、“秀”、“险”。那么对于桂林山水它为什么能够“甲天下”,它的“静”、“清”、“绿”,“奇”、“秀”、“险”又是如何形成的,今天这节课上我们将一一作出解释。

1.认识喀斯特地貌

问题一 喀斯特地貌的概念是什么,它是如如何形成的?喀斯特作用的本质是什么?

【设计意图】 让学生了解喀斯特及喀斯特地貌的概念,及其它的形成过程。掌握喀斯特作用的本质。

【师生活动】1、教师提出小问题,多媒体展示相关图片

2、学生带着问题思考,小组讨论,分析归纳总结,回答问题

问题1 什么是喀斯特及喀斯特地貌?

解析:喀斯特是指欧洲巴尔干半岛原南斯拉夫西北部一个石灰岩高原的名称。19世纪末,欧洲学者借用改地名来称呼石灰岩地区的地貌、水温现象和景观。

喀斯特地貌类型是由喀斯特作用形成的一种独特的地貌类型。

问题2 喀斯特作用的本质是什么?

解析:喀斯特作用的本质是含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀与淀积作用。

其化学过程是:①CO2进入水中体现溶蚀作用:CaCO3+CO2+H2O====Ca(HCO3)2

②CO2从水中逸出体现淀积作用:Ca(HCO3)2====CaCO3↓+CO2↑+H2O

问题二 喀斯特地貌的形成条件与基本形态有哪些?

【设计意图】认识了喀斯特及其概念后,进一步认识掌握喀斯特作用有哪些形成条件。

【师生活动】1、教师提出小问题,多媒体展示相关图片

2、学生带着问题思考,小组讨论,分析归纳总结,回答问题

问题3 喀斯特作用有哪些形成条件?

解析:(1)岩石的可溶性(最基本的条件)

①种类:可溶性岩石(主要为碳酸盐累岩石),如石灰岩、白云岩。

②特性:可溶性、透水性

(2)水

①水的溶蚀力:取决于水中二氧化碳、有机酸和无机酸的数量以及水的流动性的强弱。其中:酸性越高,二氧化碳越多,溶蚀力越强。

②水的流动性:取决于大气降水、地面坡度以及岩石裂隙的类型与连通性。水的流动性是喀斯特地貌形成的必要条件,降水越多,地面皮哦度越大,岩石裂隙发育越好,连通性越强,水的流动性就越好,岩石受溶蚀的面积就越大。

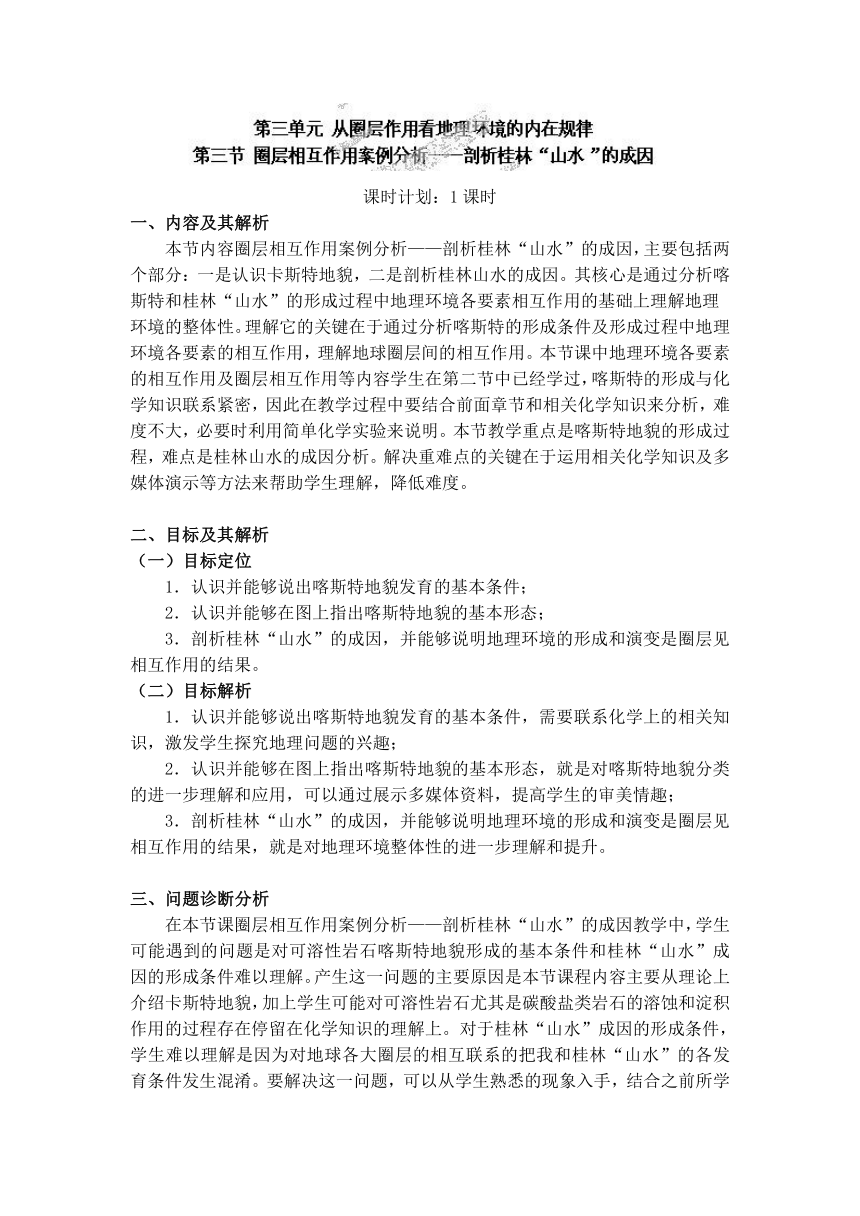

问题4 喀斯特地貌有哪些形态?

解析:喀斯特地貌可分为地面喀斯特地貌和地下喀斯特地貌两种类型。

例题1:读喀斯特地貌形成过程示意图,回答下列问题。

(1)喀斯特作用的本质是含有 的水对可溶性岩石的 和 作用。

(2)在喀斯特地貌地区,水中主要含有 、 、 ,对石灰岩具有溶蚀作用。

(3)图中的数字表示的喀斯特地貌分别是: , , , ,它们都是属于 ; , , , ,它们都是属于 。

答案:(1)二氧化碳 溶蚀 淀积(2)二氧化碳 有机酸 无机酸(3)峰林 溶蚀洼地 孤峰 落水洞 地表喀斯特地貌 地下河 石钟乳 石笋 石柱 地下喀斯特

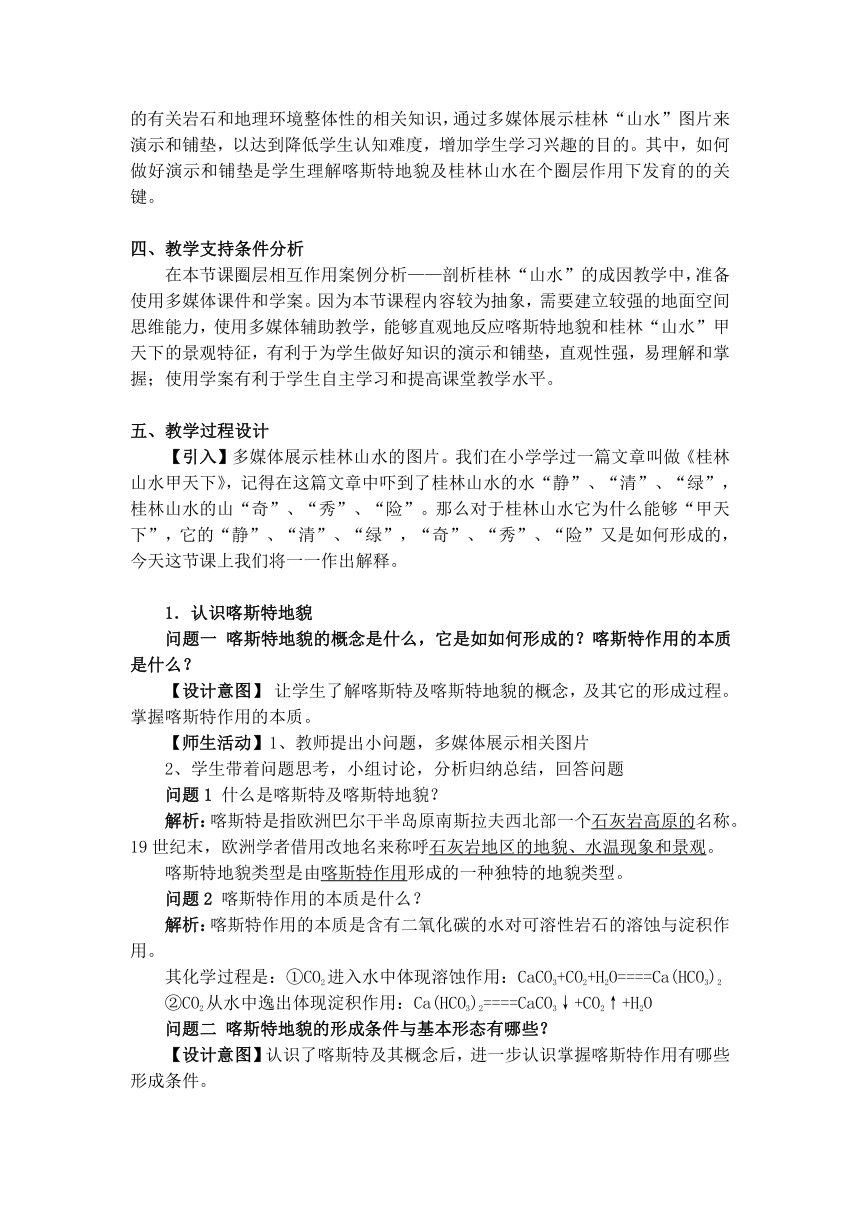

变式练习1:右下图为“某地区地质剖面图”读图完成(1)—(2)题。

(1)下列旅游景观与图示地貌相类似的是( )

A.长江三峡 B.桂林山水

C.黄山怪石 D.天涯海角

(2)从图中看最有利于该地貌形成的条件是( )

A.岩石具有可溶性 B.地面平坦

C.气候干燥 D.植被稀少

答案:(1)B (2)A

【师生活动】 说到喀斯特地貌,我们不得不提及我国历史上伟大的地理学家旅行家——徐霞客。和学生共同阅读课本P70知识窗内容,并介绍有关徐霞客的故事,指导学生完成。

2.剖析桂林“山水”的成因

问题三 形成桂林山水的水“静”、“清”、“绿”,桂林山水的山“奇”、“秀”、“险”的原因是什么?

【设计意图】 对喀斯特地貌及其成因有了一定的认识后,桂林究竟有怎样独特的环境才孕育了这么神奇秀美的山水呢?

岩石条件 气候条件 水文条件 生物条件

可溶性岩石(石灰岩) 亚热带,气候温暖 降水丰富 植被茂盛

【探究活动】1 通过学生阅读课本,在教师指导下完成桂林“山水”的形成条件。

解析:形成桂林“山水”的条件如下:

(1)岩石条件

桂林在地质史上经历了从海洋抬升为陆地的过程,在处于海洋环境时沉积了大量的石灰岩。桂林地区的石灰岩厚度大,岩性纯,空隙和裂隙发育广泛,所以岩石的可溶性和透水性都很好。

结论,桂林具有喀斯特地貌发育的最基本条件——岩石条件。

(2)请同学们阅读课本72页图3-3-4。该图是地形图,读图分析该地区的地势地形特点。

结论:该地区地形崎岖,该地区东部、西部和北部地势较高,中部和南部地势较低。

(3)桂林处于什么热量带?根据什么可以判断?桂林的气候有什么特点?

桂林处于亚热带,是根据纬度位置来判断的。桂林的纬度大约是北纬25°多,属于亚热带。桂林处于我国亚热带季风气候区,气候温暖,雨量充沛。

(4)暖湿的气候对当地地理环境的其他自然要素会产生怎样的影响呢?

桂林高温多雨的气候条件十分有利于生物生长,土壤中积累了大量的有机质。导致土壤和流水中有机酸的含量较高,为喀斯特地貌的形成创造了条件。

(5)桂林的气候对水文有没有影响?怎样影响?

林的地势地形特点和炎热多雨的气候条件相结合,十分有利于区域内地表水和地下水的形成与富集。流水侵蚀作用强烈,石灰岩受到大面积溶蚀,使喀斯特地貌广泛发育。

【探究结论】 由以上过程可得:桂林地区之所以能形成典型的喀斯特地貌是因为该地区石灰岩分布广、厚度大、岩性纯、裂隙多,气候温暖,降水量大,地表水和地下水丰富,植被茂盛。从桂林山水形成原因的分析中,我们也可以看到,桂林山水实质就是地球各圈层相互作用的产物。

【探究活动】2喀斯特地貌对人们生活和发展有那些影响?

解析:喀斯特地貌一方面可以作为旅游资源加以开发利用,给人们带来美的享受,同时可带动当地经济的发展。另一方面喀斯特地貌区地形崎岖,交通不便,给铁路、公路、水库等工程建设带来安全隐患,增加建设成本;因为溶洞、地下河常常造成漏水,土壤不保水,容易产生水土流失,土壤肥力低,不利于农业生产,是造成我国西南山区经济落后的重要原因之一。

例题2 有利于桂林“山水”形成的自然条件是( )

A.桂林地处亚热带湿润区,气候温暖,全年降水丰富

B.桂林地区石灰岩广布,岩性纯

C.桂林地区土壤中有机质含量少

D.桂林地区地形相对较平坦

答案:B

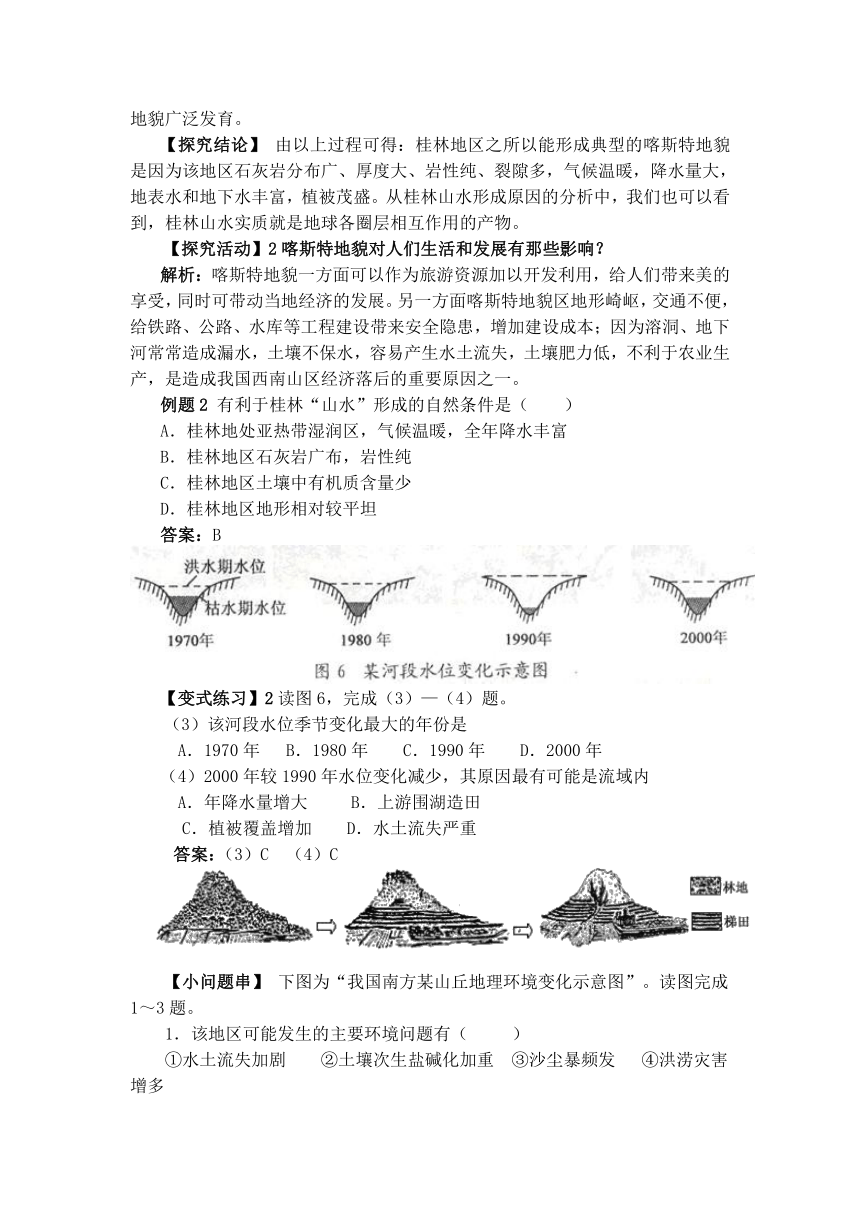

【变式练习】2读图6,完成(3)—(4)题。

(3)该河段水位季节变化最大的年份是

A.1970年 B.1980年 C.1990年 D.2000年

(4)2000年较1990年水位变化减少,其原因最有可能是流域内

A.年降水量增大 B.上游围湖造田

C.植被覆盖增加 D.水土流失严重

答案:(3)C (4)C

【小问题串】 下图为“我国南方某山丘地理环境变化示意图”。读图完成1~3题。

1.该地区可能发生的主要环境问题有( )

①水土流失加剧 ②土壤次生盐碱化加重 ③沙尘暴频发 ④洪涝灾害增多

A.①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

2.引起该地环境变化的主要原因是( )

A.地壳上升 B.植被遭毁 C.气候恶化 D.围湖造田

3.该区域地理环境的变化主要体现了( )

A.地理环境的差异性 B.地理环境的整体性

C.地理要素的稳定性 D.地理要素的独立性

答案:1 D 2 B 3 B

六、课堂小结

本节课程内容为:圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因,主要内容是认识喀斯特地貌和剖析桂林山水的成因。喀斯特地貌是在一定的气候、生物条件下,可溶性的水对岩石产生溶蚀作用的结果,是地理环境各要素相互作用的一个良好例证。桂林山水是岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互作用的结果。

七、目标检测

1.认识喀斯特地貌

(1)喀斯特作用的本质:含有 的水对 岩石的 和 作用。

(2)形成条件

①岩石:种类: 类岩石,如石灰岩、白云岩。特性: 性、透水性

②水:溶蚀力:取决于水中所含的 、有机酸和 的数量及水的 的强弱。流动性:取决于 、地面坡度以及 的类型与连通性。

(3)类型:地面喀斯特地貌:包括 、 、孤峰、溶蚀洼地和落水洞等。地下喀斯特地貌:包括 、地下河等。

2.剖析桂林“山水”的成因

(1)成因:桂林“山水”是这一地区独特的自然环境的产物,也是 、岩石圈、 生物圈相互作用的结果。

(2)发育条件:

①岩石条件: 广布,厚度大,岩性纯,空隙和裂隙发育广泛, 、透水性都很好。

②气候条件:位于 湿润区,气候温暖,降水充沛,尤以4---7月降水较多。

③地形条件:该区 、西部、 地势较高,中部、 地势较低,漓江谷地南北纵贯全境。

④水文条件:河流水量丰富, 作用强烈。

⑤生物条件:生物生长旺盛和土壤中 的积累,导致土壤和流水中 的含量较高。

八、配餐作业:

A组

1、喀斯特地貌发育的最基本条件是( )

A、岩石的透水性 B、岩石的可溶性

C、水中所含二氧化碳的多少

D、水中所含有有机酸、无机酸的数量多少

2、下列属于地面喀斯特地貌的是( )

A、钟乳石 B、石笋 C、溶洞 D、落水洞

3、喀斯特作用的本质是( )

A、含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用

B、含有二氧化碳的水对岩石的侵蚀和风化作用

C、含有二氧化硫的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用

D、含有二氧化硫的水对岩石的溶蚀和淀积作用

4、关于喀斯特作用的说法,不正确的是 ( )

A、属于地质作用 B、属于外力作用

C、属于内力作用 D、其能量来自地球外部

5、不属于各种由碳酸钙沉积形成的堆积体的是 ( )

A、孤峰 B、石钟乳 C、石笋 D、石柱

6、喀斯特地貌沉积时古地理环境属于 ( )

A、陆地 B、冰川 C、河流 D、海洋

答案:1 B 2 D 3 A 4 C 5 A 6 D

B组

桂林山水是北起兴安、南到阳朔的绵延100多千米的山水风光的代名词。据此完成1- 2题。

1?图示地表地貌景观形成的地质作用主要是( )

A?冰川侵蚀作用 B?流水溶蚀作用

C?风力侵蚀作用 D?流水沉积作用

2?桂林山水形成的物质基础是( )

A?花岗岩 B?石灰岩

C?大理岩 D?白云岩

解析:读图可知,该地貌为喀斯特地貌。喀斯特地貌是可溶性岩石在水的溶蚀作用下形成的地貌,石灰岩是最常见的可溶性岩石。

答案:1?B 2?B

读下面景观图,完成3 -4题。

3?在四处景观中,属于石灰岩形成的景观是( )

A?① B?② C?③ D?④

4?能够体现”山无水不活,水无山不转”的景观是 ( )

A①② B②③ C②④ D③④

答案:3?D 4?D

5?读下面的景观图,完成下列问题。

(1)在四处景观中,属于石灰岩形成的景观是 。

(2)石灰岩地区的景观,由于处在湿热的气候条件下,流水 、 作用形成了 、 等典型的喀斯特地貌景观,其反应的化学方程式是 , 。

解析:典型的喀斯特地貌景观有峰林、溶洞、天生桥等。形成的主要原因是含有二氧化碳的流水对可溶性岩石(石灰岩等)的长期溶解和冲刷侵蚀。重要的反应方程式为:

?

答案:(1)桂林“漓江山水”

(2)溶蚀 淀积 溶洞 石笋 ?CaCO3+CO2+H2O==Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)==CaCO3↓+CO2↑+H2O

C组

下图为第五套人民币20元背面图,该版面景观具有“山青、水秀、洞奇、石美”的特点,被称为“四绝”。据此完成6 -7题。

6?该版面景观所表示的地貌是( )

A?喀斯特地 B?风蚀地貌 C?冰川地貌 D?火山地貌

7?该版面景观的主要成因是( )

A?冰川侵蚀作用 B?海浪侵蚀作用

C?风力侵蚀作用 D?流水溶蚀作用

解析:图示地貌为桂林山水,是典型的喀斯特地貌;喀斯特地貌主要是由流水的化学溶蚀作用形成的。

答案:6?A 7?D

第三届世界遗产大会经过审议,同意将云南石林、贵州荔波和重庆武隆“捆绑”申报的“中国南方喀斯特”列为世界自然遗产。读下图完成8 -9题。

8?图中6和7像年轮一样成为环境变化的记录器,环境要素的变化会形成粗细不等的节,下列说法正确的是 ( )

①粗大的节往往代表低温少雨的年份 ②细小的节代表降水较少的年份 ③粗大的节代表植物茂盛的年代 ④细小的节代表土壤发育良好的年代

A?①② B?②④ C?②③ D?③④

9?上图中与下图景观照片相对应的部位是( )

A?1 B?2 C?3 D?4

解析:第8题,6是石钟乳,7是石笋,它们在温暖湿润的年份发育得比较快,比较粗大,在这样的年份植物生长茂盛,土壤发育良好。第9题,天坪天坑是流水溶蚀形成的,多形成于2部位。

答案:8?C 9?B

10?读图,完成下列问题。

(1)这种地形被称作 ,主要分布在 岩地区,它的成因是 。

(2)图中A是 ,B是 。

(3)该类地形因在 高原较为典型而得名。在我国主要分布在 (省或自治区)。

解析:石灰岩溶洞是喀斯特地貌典型的地下形态。洞内因流水的侵蚀和淀积作用,形成空间很大的洞穴和石笋、石钟乳、石柱等形态,主要分布在云贵高原及广西一带。

答案:(1)喀斯特地貌 石灰 可溶性岩石受到含有二氧化碳的水的溶蚀和淀积作用形成的

(2)石钟乳 石笋

(3)喀斯特 云南、广西、贵州

一、内容及其解析

本节内容圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因,主要包括两个部分:一是认识卡斯特地貌,二是剖析桂林山水的成因。其核心是通过分析喀斯特和桂林“山水”的形成过程中地理环境各要素相互作用的基础上理解地理环境的整体性。理解它的关键在于通过分析喀斯特的形成条件及形成过程中地理环境各要素的相互作用,理解地球圈层间的相互作用。本节课中地理环境各要素的相互作用及圈层相互作用等内容学生在第二节中已经学过,喀斯特的形成与化学知识联系紧密,因此在教学过程中要结合前面章节和相关化学知识来分析,难度不大,必要时利用简单化学实验来说明。本节教学重点是喀斯特地貌的形成过程,难点是桂林山水的成因分析。解决重难点的关键在于运用相关化学知识及多媒体演示等方法来帮助学生理解,降低难度。

目标及其解析

(一)目标定位

1.认识并能够说出喀斯特地貌发育的基本条件;

2.认识并能够在图上指出喀斯特地貌的基本形态;

3.剖析桂林“山水”的成因,并能够说明地理环境的形成和演变是圈层见相互作用的结果。

(二)目标解析

1.认识并能够说出喀斯特地貌发育的基本条件,需要联系化学上的相关知识,激发学生探究地理问题的兴趣;

2.认识并能够在图上指出喀斯特地貌的基本形态,就是对喀斯特地貌分类的进一步理解和应用,可以通过展示多媒体资料,提高学生的审美情趣;

3.剖析桂林“山水”的成因,并能够说明地理环境的形成和演变是圈层见相互作用的结果,就是对地理环境整体性的进一步理解和提升。

三、问题诊断分析

在本节课圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因教学中,学生可能遇到的问题是对可溶性岩石喀斯特地貌形成的基本条件和桂林“山水”成因的形成条件难以理解。产生这一问题的主要原因是本节课程内容主要从理论上介绍卡斯特地貌,加上学生可能对可溶性岩石尤其是碳酸盐类岩石的溶蚀和淀积作用的过程存在停留在化学知识的理解上。对于桂林“山水”成因的形成条件,学生难以理解是因为对地球各大圈层的相互联系的把我和桂林“山水”的各发育条件发生混淆。要解决这一问题,可以从学生熟悉的现象入手,结合之前所学的有关岩石和地理环境整体性的相关知识,通过多媒体展示桂林“山水”图片来演示和铺垫,以达到降低学生认知难度,增加学生学习兴趣的目的。其中,如何做好演示和铺垫是学生理解喀斯特地貌及桂林山水在个圈层作用下发育的的关键。

四、教学支持条件分析

在本节课圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因教学中,准备使用多媒体课件和学案。因为本节课程内容较为抽象,需要建立较强的地面空间思维能力,使用多媒体辅助教学,能够直观地反应喀斯特地貌和桂林“山水”甲天下的景观特征,有利于为学生做好知识的演示和铺垫,直观性强,易理解和掌握;使用学案有利于学生自主学习和提高课堂教学水平。

五、教学过程设计

【引入】多媒体展示桂林山水的图片。我们在小学学过一篇文章叫做《桂林山水甲天下》,记得在这篇文章中吓到了桂林山水的水“静”、“清”、“绿”,桂林山水的山“奇”、“秀”、“险”。那么对于桂林山水它为什么能够“甲天下”,它的“静”、“清”、“绿”,“奇”、“秀”、“险”又是如何形成的,今天这节课上我们将一一作出解释。

1.认识喀斯特地貌

问题一 喀斯特地貌的概念是什么,它是如如何形成的?喀斯特作用的本质是什么?

【设计意图】 让学生了解喀斯特及喀斯特地貌的概念,及其它的形成过程。掌握喀斯特作用的本质。

【师生活动】1、教师提出小问题,多媒体展示相关图片

2、学生带着问题思考,小组讨论,分析归纳总结,回答问题

问题1 什么是喀斯特及喀斯特地貌?

解析:喀斯特是指欧洲巴尔干半岛原南斯拉夫西北部一个石灰岩高原的名称。19世纪末,欧洲学者借用改地名来称呼石灰岩地区的地貌、水温现象和景观。

喀斯特地貌类型是由喀斯特作用形成的一种独特的地貌类型。

问题2 喀斯特作用的本质是什么?

解析:喀斯特作用的本质是含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀与淀积作用。

其化学过程是:①CO2进入水中体现溶蚀作用:CaCO3+CO2+H2O====Ca(HCO3)2

②CO2从水中逸出体现淀积作用:Ca(HCO3)2====CaCO3↓+CO2↑+H2O

问题二 喀斯特地貌的形成条件与基本形态有哪些?

【设计意图】认识了喀斯特及其概念后,进一步认识掌握喀斯特作用有哪些形成条件。

【师生活动】1、教师提出小问题,多媒体展示相关图片

2、学生带着问题思考,小组讨论,分析归纳总结,回答问题

问题3 喀斯特作用有哪些形成条件?

解析:(1)岩石的可溶性(最基本的条件)

①种类:可溶性岩石(主要为碳酸盐累岩石),如石灰岩、白云岩。

②特性:可溶性、透水性

(2)水

①水的溶蚀力:取决于水中二氧化碳、有机酸和无机酸的数量以及水的流动性的强弱。其中:酸性越高,二氧化碳越多,溶蚀力越强。

②水的流动性:取决于大气降水、地面坡度以及岩石裂隙的类型与连通性。水的流动性是喀斯特地貌形成的必要条件,降水越多,地面皮哦度越大,岩石裂隙发育越好,连通性越强,水的流动性就越好,岩石受溶蚀的面积就越大。

问题4 喀斯特地貌有哪些形态?

解析:喀斯特地貌可分为地面喀斯特地貌和地下喀斯特地貌两种类型。

例题1:读喀斯特地貌形成过程示意图,回答下列问题。

(1)喀斯特作用的本质是含有 的水对可溶性岩石的 和 作用。

(2)在喀斯特地貌地区,水中主要含有 、 、 ,对石灰岩具有溶蚀作用。

(3)图中的数字表示的喀斯特地貌分别是: , , , ,它们都是属于 ; , , , ,它们都是属于 。

答案:(1)二氧化碳 溶蚀 淀积(2)二氧化碳 有机酸 无机酸(3)峰林 溶蚀洼地 孤峰 落水洞 地表喀斯特地貌 地下河 石钟乳 石笋 石柱 地下喀斯特

变式练习1:右下图为“某地区地质剖面图”读图完成(1)—(2)题。

(1)下列旅游景观与图示地貌相类似的是( )

A.长江三峡 B.桂林山水

C.黄山怪石 D.天涯海角

(2)从图中看最有利于该地貌形成的条件是( )

A.岩石具有可溶性 B.地面平坦

C.气候干燥 D.植被稀少

答案:(1)B (2)A

【师生活动】 说到喀斯特地貌,我们不得不提及我国历史上伟大的地理学家旅行家——徐霞客。和学生共同阅读课本P70知识窗内容,并介绍有关徐霞客的故事,指导学生完成。

2.剖析桂林“山水”的成因

问题三 形成桂林山水的水“静”、“清”、“绿”,桂林山水的山“奇”、“秀”、“险”的原因是什么?

【设计意图】 对喀斯特地貌及其成因有了一定的认识后,桂林究竟有怎样独特的环境才孕育了这么神奇秀美的山水呢?

岩石条件 气候条件 水文条件 生物条件

可溶性岩石(石灰岩) 亚热带,气候温暖 降水丰富 植被茂盛

【探究活动】1 通过学生阅读课本,在教师指导下完成桂林“山水”的形成条件。

解析:形成桂林“山水”的条件如下:

(1)岩石条件

桂林在地质史上经历了从海洋抬升为陆地的过程,在处于海洋环境时沉积了大量的石灰岩。桂林地区的石灰岩厚度大,岩性纯,空隙和裂隙发育广泛,所以岩石的可溶性和透水性都很好。

结论,桂林具有喀斯特地貌发育的最基本条件——岩石条件。

(2)请同学们阅读课本72页图3-3-4。该图是地形图,读图分析该地区的地势地形特点。

结论:该地区地形崎岖,该地区东部、西部和北部地势较高,中部和南部地势较低。

(3)桂林处于什么热量带?根据什么可以判断?桂林的气候有什么特点?

桂林处于亚热带,是根据纬度位置来判断的。桂林的纬度大约是北纬25°多,属于亚热带。桂林处于我国亚热带季风气候区,气候温暖,雨量充沛。

(4)暖湿的气候对当地地理环境的其他自然要素会产生怎样的影响呢?

桂林高温多雨的气候条件十分有利于生物生长,土壤中积累了大量的有机质。导致土壤和流水中有机酸的含量较高,为喀斯特地貌的形成创造了条件。

(5)桂林的气候对水文有没有影响?怎样影响?

林的地势地形特点和炎热多雨的气候条件相结合,十分有利于区域内地表水和地下水的形成与富集。流水侵蚀作用强烈,石灰岩受到大面积溶蚀,使喀斯特地貌广泛发育。

【探究结论】 由以上过程可得:桂林地区之所以能形成典型的喀斯特地貌是因为该地区石灰岩分布广、厚度大、岩性纯、裂隙多,气候温暖,降水量大,地表水和地下水丰富,植被茂盛。从桂林山水形成原因的分析中,我们也可以看到,桂林山水实质就是地球各圈层相互作用的产物。

【探究活动】2喀斯特地貌对人们生活和发展有那些影响?

解析:喀斯特地貌一方面可以作为旅游资源加以开发利用,给人们带来美的享受,同时可带动当地经济的发展。另一方面喀斯特地貌区地形崎岖,交通不便,给铁路、公路、水库等工程建设带来安全隐患,增加建设成本;因为溶洞、地下河常常造成漏水,土壤不保水,容易产生水土流失,土壤肥力低,不利于农业生产,是造成我国西南山区经济落后的重要原因之一。

例题2 有利于桂林“山水”形成的自然条件是( )

A.桂林地处亚热带湿润区,气候温暖,全年降水丰富

B.桂林地区石灰岩广布,岩性纯

C.桂林地区土壤中有机质含量少

D.桂林地区地形相对较平坦

答案:B

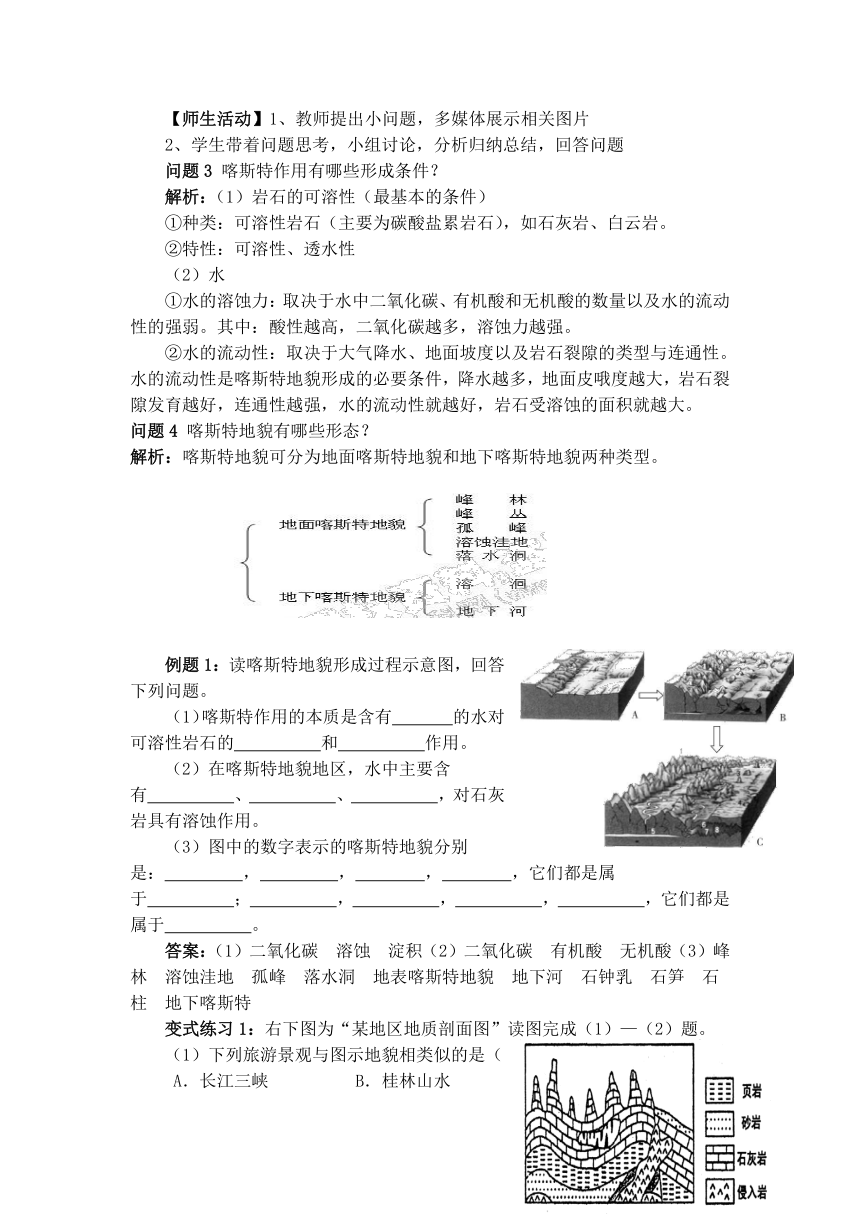

【变式练习】2读图6,完成(3)—(4)题。

(3)该河段水位季节变化最大的年份是

A.1970年 B.1980年 C.1990年 D.2000年

(4)2000年较1990年水位变化减少,其原因最有可能是流域内

A.年降水量增大 B.上游围湖造田

C.植被覆盖增加 D.水土流失严重

答案:(3)C (4)C

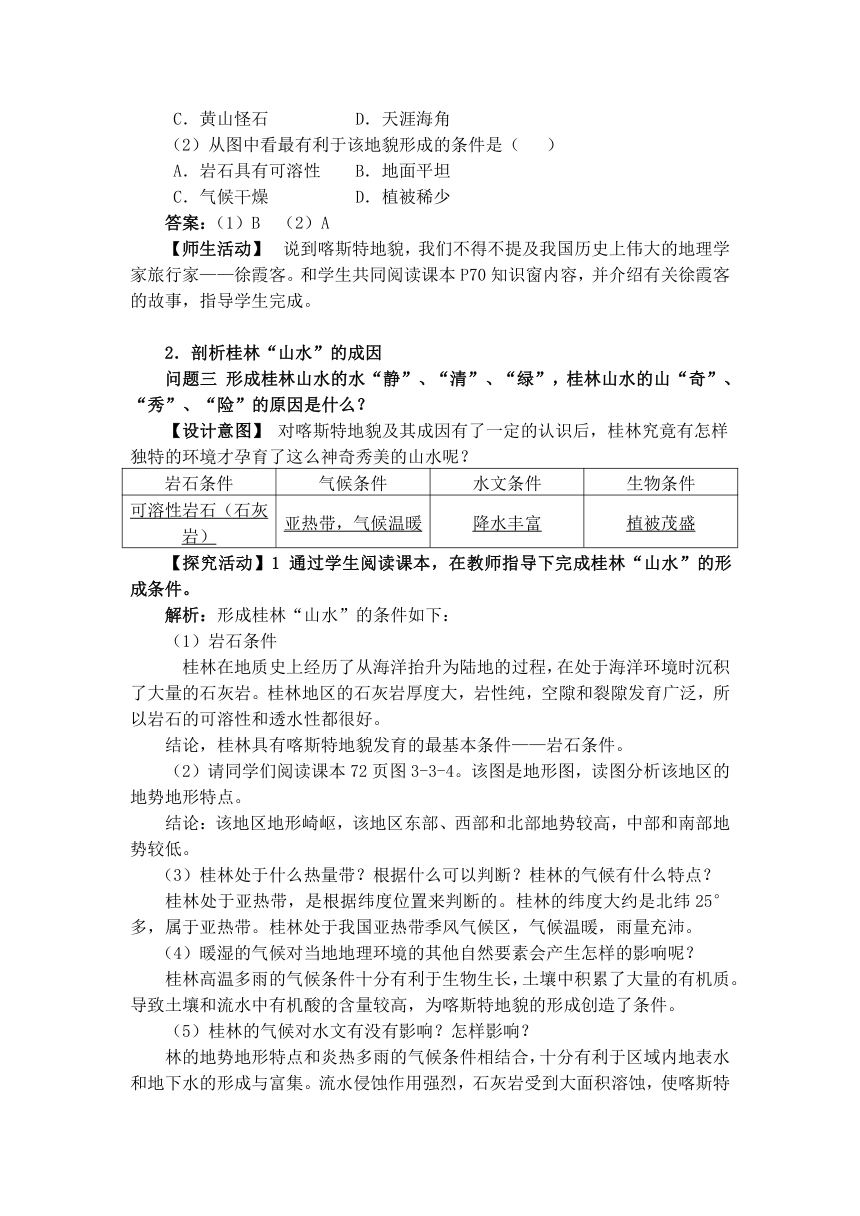

【小问题串】 下图为“我国南方某山丘地理环境变化示意图”。读图完成1~3题。

1.该地区可能发生的主要环境问题有( )

①水土流失加剧 ②土壤次生盐碱化加重 ③沙尘暴频发 ④洪涝灾害增多

A.①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

2.引起该地环境变化的主要原因是( )

A.地壳上升 B.植被遭毁 C.气候恶化 D.围湖造田

3.该区域地理环境的变化主要体现了( )

A.地理环境的差异性 B.地理环境的整体性

C.地理要素的稳定性 D.地理要素的独立性

答案:1 D 2 B 3 B

六、课堂小结

本节课程内容为:圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因,主要内容是认识喀斯特地貌和剖析桂林山水的成因。喀斯特地貌是在一定的气候、生物条件下,可溶性的水对岩石产生溶蚀作用的结果,是地理环境各要素相互作用的一个良好例证。桂林山水是岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互作用的结果。

七、目标检测

1.认识喀斯特地貌

(1)喀斯特作用的本质:含有 的水对 岩石的 和 作用。

(2)形成条件

①岩石:种类: 类岩石,如石灰岩、白云岩。特性: 性、透水性

②水:溶蚀力:取决于水中所含的 、有机酸和 的数量及水的 的强弱。流动性:取决于 、地面坡度以及 的类型与连通性。

(3)类型:地面喀斯特地貌:包括 、 、孤峰、溶蚀洼地和落水洞等。地下喀斯特地貌:包括 、地下河等。

2.剖析桂林“山水”的成因

(1)成因:桂林“山水”是这一地区独特的自然环境的产物,也是 、岩石圈、 生物圈相互作用的结果。

(2)发育条件:

①岩石条件: 广布,厚度大,岩性纯,空隙和裂隙发育广泛, 、透水性都很好。

②气候条件:位于 湿润区,气候温暖,降水充沛,尤以4---7月降水较多。

③地形条件:该区 、西部、 地势较高,中部、 地势较低,漓江谷地南北纵贯全境。

④水文条件:河流水量丰富, 作用强烈。

⑤生物条件:生物生长旺盛和土壤中 的积累,导致土壤和流水中 的含量较高。

八、配餐作业:

A组

1、喀斯特地貌发育的最基本条件是( )

A、岩石的透水性 B、岩石的可溶性

C、水中所含二氧化碳的多少

D、水中所含有有机酸、无机酸的数量多少

2、下列属于地面喀斯特地貌的是( )

A、钟乳石 B、石笋 C、溶洞 D、落水洞

3、喀斯特作用的本质是( )

A、含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用

B、含有二氧化碳的水对岩石的侵蚀和风化作用

C、含有二氧化硫的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用

D、含有二氧化硫的水对岩石的溶蚀和淀积作用

4、关于喀斯特作用的说法,不正确的是 ( )

A、属于地质作用 B、属于外力作用

C、属于内力作用 D、其能量来自地球外部

5、不属于各种由碳酸钙沉积形成的堆积体的是 ( )

A、孤峰 B、石钟乳 C、石笋 D、石柱

6、喀斯特地貌沉积时古地理环境属于 ( )

A、陆地 B、冰川 C、河流 D、海洋

答案:1 B 2 D 3 A 4 C 5 A 6 D

B组

桂林山水是北起兴安、南到阳朔的绵延100多千米的山水风光的代名词。据此完成1- 2题。

1?图示地表地貌景观形成的地质作用主要是( )

A?冰川侵蚀作用 B?流水溶蚀作用

C?风力侵蚀作用 D?流水沉积作用

2?桂林山水形成的物质基础是( )

A?花岗岩 B?石灰岩

C?大理岩 D?白云岩

解析:读图可知,该地貌为喀斯特地貌。喀斯特地貌是可溶性岩石在水的溶蚀作用下形成的地貌,石灰岩是最常见的可溶性岩石。

答案:1?B 2?B

读下面景观图,完成3 -4题。

3?在四处景观中,属于石灰岩形成的景观是( )

A?① B?② C?③ D?④

4?能够体现”山无水不活,水无山不转”的景观是 ( )

A①② B②③ C②④ D③④

答案:3?D 4?D

5?读下面的景观图,完成下列问题。

(1)在四处景观中,属于石灰岩形成的景观是 。

(2)石灰岩地区的景观,由于处在湿热的气候条件下,流水 、 作用形成了 、 等典型的喀斯特地貌景观,其反应的化学方程式是 , 。

解析:典型的喀斯特地貌景观有峰林、溶洞、天生桥等。形成的主要原因是含有二氧化碳的流水对可溶性岩石(石灰岩等)的长期溶解和冲刷侵蚀。重要的反应方程式为:

?

答案:(1)桂林“漓江山水”

(2)溶蚀 淀积 溶洞 石笋 ?CaCO3+CO2+H2O==Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)==CaCO3↓+CO2↑+H2O

C组

下图为第五套人民币20元背面图,该版面景观具有“山青、水秀、洞奇、石美”的特点,被称为“四绝”。据此完成6 -7题。

6?该版面景观所表示的地貌是( )

A?喀斯特地 B?风蚀地貌 C?冰川地貌 D?火山地貌

7?该版面景观的主要成因是( )

A?冰川侵蚀作用 B?海浪侵蚀作用

C?风力侵蚀作用 D?流水溶蚀作用

解析:图示地貌为桂林山水,是典型的喀斯特地貌;喀斯特地貌主要是由流水的化学溶蚀作用形成的。

答案:6?A 7?D

第三届世界遗产大会经过审议,同意将云南石林、贵州荔波和重庆武隆“捆绑”申报的“中国南方喀斯特”列为世界自然遗产。读下图完成8 -9题。

8?图中6和7像年轮一样成为环境变化的记录器,环境要素的变化会形成粗细不等的节,下列说法正确的是 ( )

①粗大的节往往代表低温少雨的年份 ②细小的节代表降水较少的年份 ③粗大的节代表植物茂盛的年代 ④细小的节代表土壤发育良好的年代

A?①② B?②④ C?②③ D?③④

9?上图中与下图景观照片相对应的部位是( )

A?1 B?2 C?3 D?4

解析:第8题,6是石钟乳,7是石笋,它们在温暖湿润的年份发育得比较快,比较粗大,在这样的年份植物生长茂盛,土壤发育良好。第9题,天坪天坑是流水溶蚀形成的,多形成于2部位。

答案:8?C 9?B

10?读图,完成下列问题。

(1)这种地形被称作 ,主要分布在 岩地区,它的成因是 。

(2)图中A是 ,B是 。

(3)该类地形因在 高原较为典型而得名。在我国主要分布在 (省或自治区)。

解析:石灰岩溶洞是喀斯特地貌典型的地下形态。洞内因流水的侵蚀和淀积作用,形成空间很大的洞穴和石笋、石钟乳、石柱等形态,主要分布在云贵高原及广西一带。

答案:(1)喀斯特地貌 石灰 可溶性岩石受到含有二氧化碳的水的溶蚀和淀积作用形成的

(2)石钟乳 石笋

(3)喀斯特 云南、广西、贵州

同课章节目录