广东省云浮市黄岗实高2022-2023学年高二上学期12月测试语文试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省云浮市黄岗实高2022-2023学年高二上学期12月测试语文试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 59.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-12-17 20:21:47 | ||

图片预览

文档简介

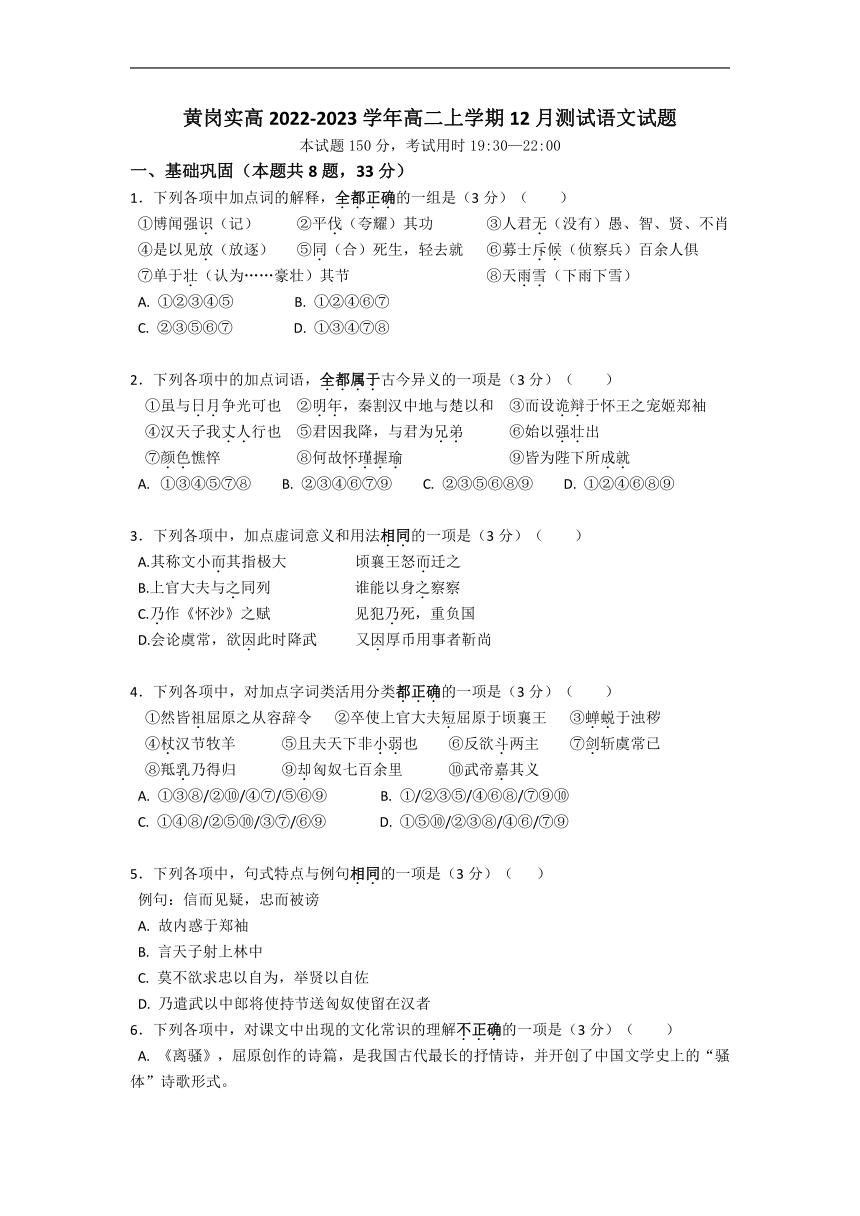

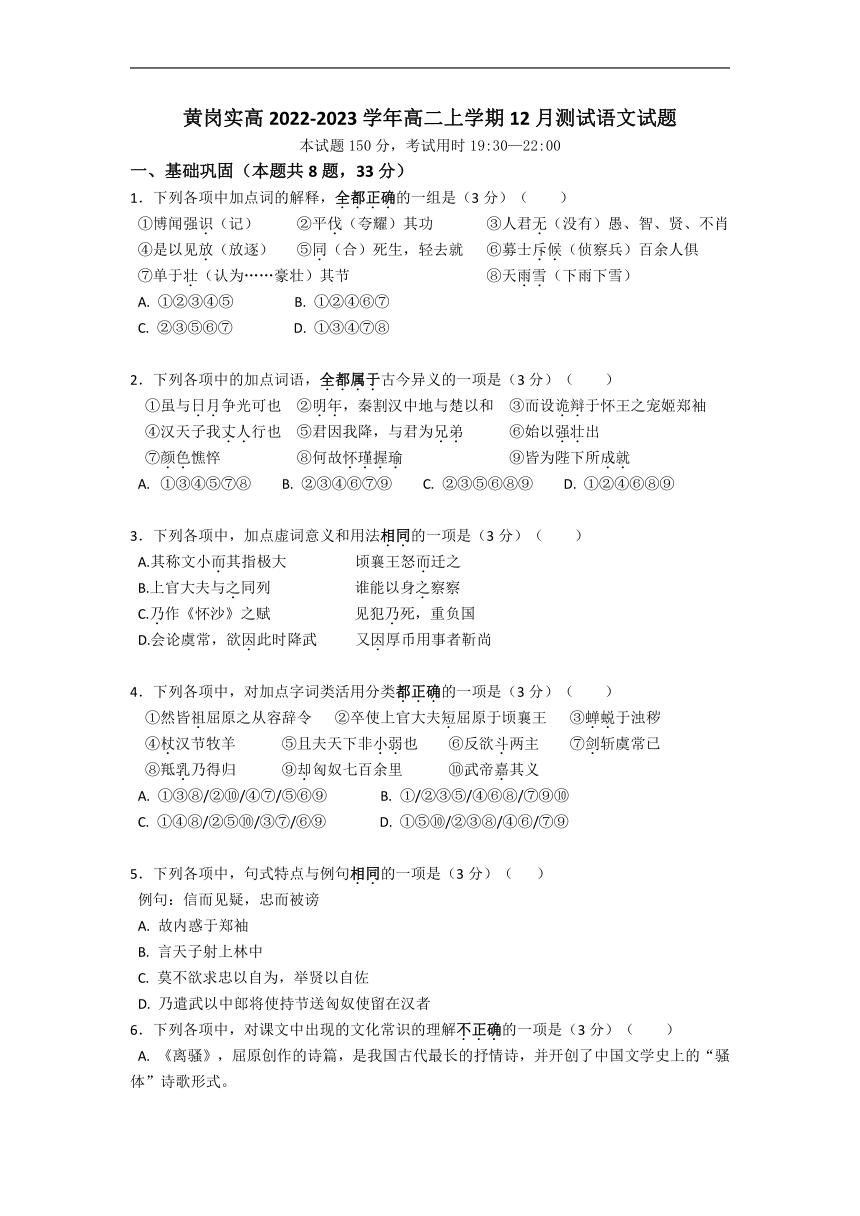

黄岗实高2022-2023学年高二上学期12月测试语文试题

本试题150分,考试用时19:30—22:00

一、基础巩固(本题共8题,33分)

1.下列各项中加点词的解释,全都正确的一组是(3分)( )

①博闻强识(记) ②平伐(夸耀)其功 ③人君无(没有)愚、智、贤、不肖

④是以见放(放逐) ⑤同(合)死生,轻去就 ⑥募士斥候(侦察兵)百余人俱

⑦单于壮(认为……豪壮)其节 ⑧天雨雪(下雨下雪)

A. ①②③④⑤ B. ①②④⑥⑦

C. ②③⑤⑥⑦ D. ①③④⑦⑧

2.下列各项中的加点词语,全都属于古今异义的一项是(3分)( )

①虽与日月争光可也 ②明年,秦割汉中地与楚以和 ③而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

④汉天子我丈人行也 ⑤君因我降,与君为兄弟 ⑥始以强壮出

⑦颜色憔悴 ⑧何故怀瑾握瑜 ⑨皆为陛下所成就

①③④⑤⑦⑧ B. ②③④⑥⑦⑨ C. ②③⑤⑥⑧⑨ D. ①②④⑥⑧⑨

3.下列各项中,加点虚词意义和用法相同的一项是(3分)( )

A.其称文小而其指极大 顷襄王怒而迁之

B.上官大夫与之同列 谁能以身之察察

C.乃作《怀沙》之赋 见犯乃死,重负国

D.会论虞常,欲因此时降武 又因厚币用事者靳尚

4.下列各项中,对加点字词类活用分类都正确的一项是(3分)( )

①然皆祖屈原之从容辞令 ②卒使上官大夫短屈原于顷襄王 ③蝉蜕于浊秽

④杖汉节牧羊 ⑤且夫天下非小弱也 ⑥反欲斗两主 ⑦剑斩虞常已

⑧羝乳乃得归 ⑨却匈奴七百余里 ⑩武帝嘉其义

A. ①③⑧/②⑩/④⑦/⑤⑥⑨ B. ①/②③⑤/④⑥⑧/⑦⑨⑩

C. ①④⑧/②⑤⑩/③⑦/⑥⑨ D. ①⑤⑩/②③⑧/④⑥/⑦⑨

5.下列各项中,句式特点与例句相同的一项是(3分)( )

例句:信而见疑,忠而被谤

A. 故内惑于郑袖

B. 言天子射上林中

C. 莫不欲求忠以自为,举贤以自佐

D. 乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者

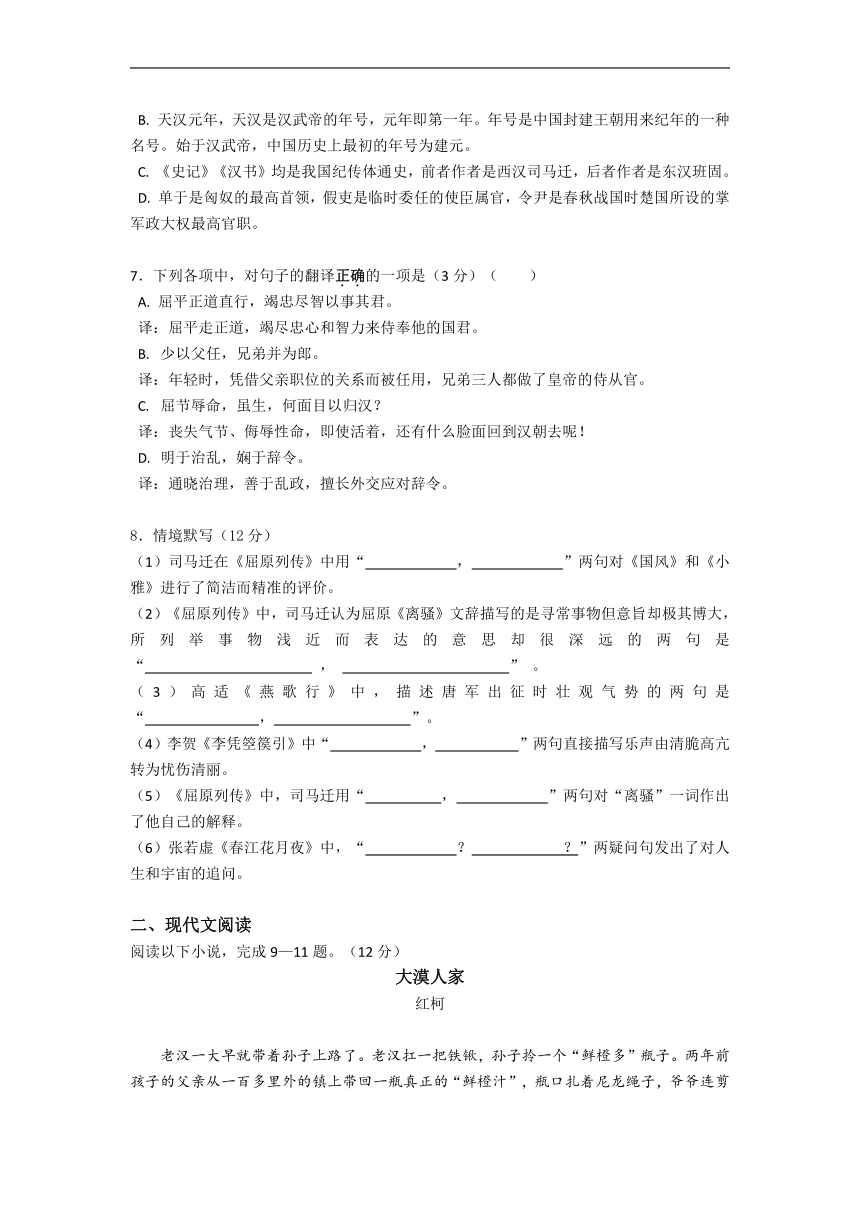

6.下列各项中,对课文中出现的文化常识的理解不正确的一项是(3分)( )

A. 《离骚》,屈原创作的诗篇,是我国古代最长的抒情诗,并开创了中国文学史上的“骚体”诗歌形式。

B. 天汉元年,天汉是汉武帝的年号,元年即第一年。年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号。始于汉武帝,中国历史上最初的年号为建元。

C. 《史记》《汉书》均是我国纪传体通史,前者作者是西汉司马迁,后者作者是东汉班固。

D. 单于是匈奴的最高首领,假吏是临时委任的使臣属官,令尹是春秋战国时楚国所设的掌军政大权最高官职。

7.下列各项中,对句子的翻译正确的一项是(3分)( )

A. 屈平正道直行,竭忠尽智以事其君。

译:屈平走正道,竭尽忠心和智力来侍奉他的国君。

少以父任,兄弟并为郎。

译:年轻时,凭借父亲职位的关系而被任用,兄弟三人都做了皇帝的侍从官。

屈节辱命,虽生,何面目以归汉?

译:丧失气节、侮辱性命,即使活着,还有什么脸面回到汉朝去呢!

明于治乱,娴于辞令。

译:通晓治理,善于乱政,擅长外交应对辞令。

8.情境默写(12分)

(1)司马迁在《屈原列传》中用“ , ”两句对《国风》和《小雅》进行了简洁而精准的评价。

(2)《屈原列传》中,司马迁认为屈原《离骚》文辞描写的是寻常事物但意旨却极其博大,所列举事物浅近而表达的意思却很深远的两句是“ , ” 。

(3)高适《燕歌行》中,描述唐军出征时壮观气势的两句是“ , ”。

(4)李贺《李凭箜篌引》中“ , ”两句直接描写乐声由清脆高亢转为忧伤清丽。

(5)《屈原列传》中,司马迁用“ , ”两句对“离骚”一词作出了他自己的解释。

(6)张若虚《春江花月夜》中,“ ? ?”两疑问句发出了对人生和宇宙的追问。

二、现代文阅读

阅读以下小说,完成9—11题。(12分)

大漠人家

红柯

老汉一大早就带着孙子上路了。老汉扛一把铁锹,孙子拎一个“鲜橙多”瓶子。两年前孩子的父亲从一百多里外的镇上带回一瓶真正的“鲜橙汁”,瓶口扎着尼龙绳子,爷爷连剪子都不用,爷爷的手跟熊爪一样轻轻一扒拉,就把尼龙绳子撕掉了,爷爷换上牛皮绳子。家里的牛呀狗呀都拴了一根皮绳子,牲畜和动物都挺喜欢这些皮绳子。有了皮绳子,它们就属于村子了,不用人看着,它们自己会回到村子里来。

爸爸妈妈从镇上回来看孩子。妈妈嘀咕:“该让他上学了,该让他用脑子了。”

“不是明年才上学吗?”爷爷的声音一下子就冷淡下来了。

“明年上小学,今年上学前班呀,都六岁了,城里的小孩两三岁就搞学前教育了。”

“我的孙子嘛,我也要搞学前教育。”

第二天一大早,爷爷带着孙子走出村子。

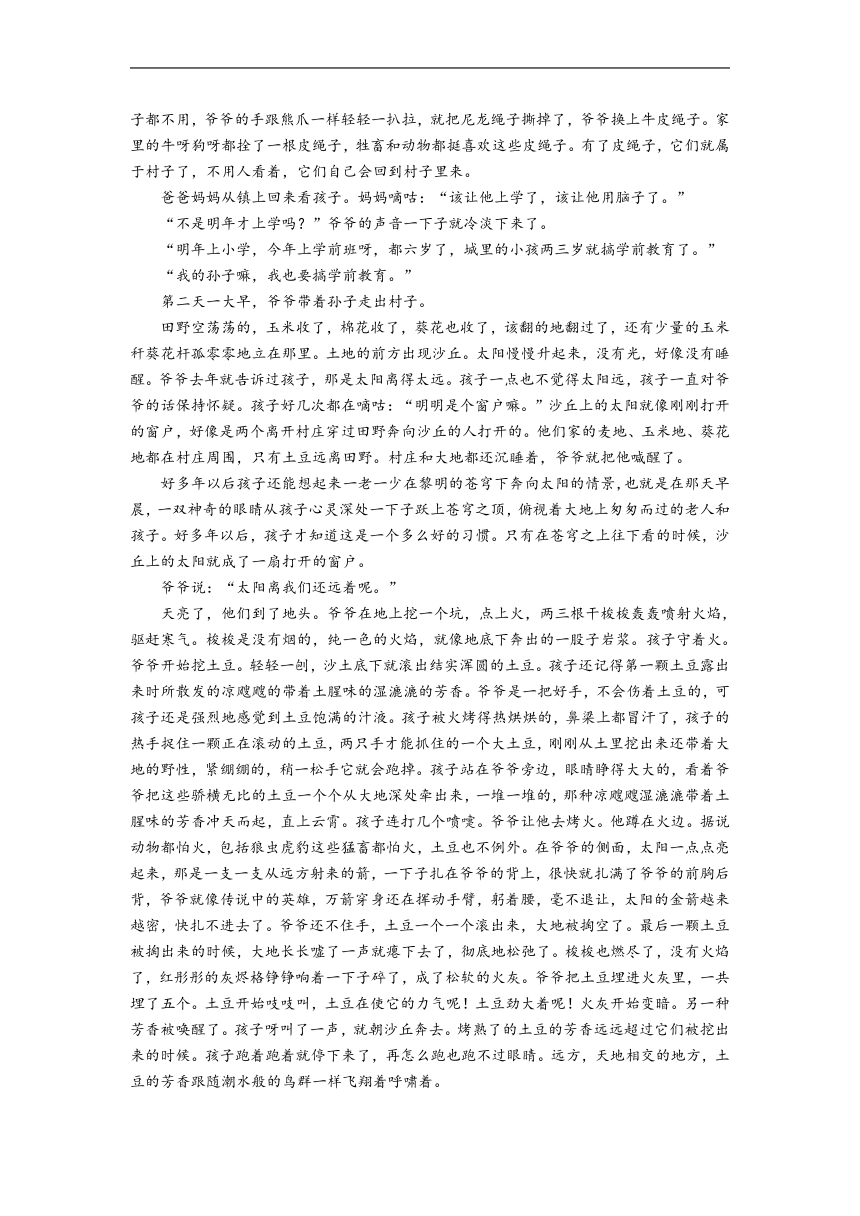

田野空荡荡的,玉米收了,棉花收了,葵花也收了,该翻的地翻过了,还有少量的玉米秆葵花杆孤零零地立在那里。土地的前方出现沙丘。太阳慢慢升起来,没有光,好像没有睡醒。爷爷去年就告诉过孩子,那是太阳离得太远。孩子一点也不觉得太阳远,孩子一直对爷爷的话保持怀疑。孩子好几次都在嘀咕:“明明是个窗户嘛。”沙丘上的太阳就像刚刚打开的窗户,好像是两个离开村庄穿过田野奔向沙丘的人打开的。他们家的麦地、玉米地、葵花地都在村庄周围,只有土豆远离田野。村庄和大地都还沉睡着,爷爷就把他喊醒了。

好多年以后孩子还能想起来一老一少在黎明的苍穹下奔向太阳的情景,也就是在那天早晨,一双神奇的眼睛从孩子心灵深处一下子跃上苍穹之顶,俯视着大地上匆匆而过的老人和孩子。好多年以后,孩子才知道这是一个多么好的习惯。只有在苍穹之上往下看的时候,沙丘上的太阳就成了一扇打开的窗户。

爷爷说:“太阳离我们还远着呢。”

天亮了,他们到了地头。爷爷在地上挖一个坑,点上火,两三根干梭梭轰轰喷射火焰,驱赶寒气。梭梭是没有烟的,纯一色的火焰,就像地底下奔出的一股子岩浆。孩子守着火。爷爷开始挖土豆。轻轻一刨,沙土底下就滚出结实浑圆的土豆。孩子还记得第一颗土豆露出来时所散发的凉飕飕的带着土腥味的湿漉漉的芳香。爷爷是一把好手,不会伤着土豆的,可孩子还是强烈地感觉到土豆饱满的汁液。孩子被火烤得热烘烘的,鼻梁上都冒汗了,孩子的热手捉住一颗正在滚动的土豆,两只手才能抓住的一个大土豆,刚刚从土里挖出来还带着大地的野性,紧绷绷的,稍一松手它就会跑掉。孩子站在爷爷旁边,眼睛睁得大大的,看着爷爷把这些骄横无比的土豆一个个从大地深处牵出来,一堆一堆的,那种凉飕飕湿漉漉带着土腥味的芳香冲天而起,直上云霄。孩子连打几个喷嚏。爷爷让他去烤火。他蹲在火边。据说动物都怕火,包括狼虫虎豹这些猛畜都怕火,土豆也不例外。在爷爷的侧面,太阳一点点亮起来,那是一支一支从远方射来的箭,一下子扎在爷爷的背上,很快就扎满了爷爷的前胸后背,爷爷就像传说中的英雄,万箭穿身还在挥动手臂,躬着腰,毫不退让,太阳的金箭越来越密,快扎不进去了。爷爷还不住手,土豆一个一个滚出来,大地被掏空了。最后一颗土豆被掏出来的时候,大地长长嘘了一声就瘪下去了,彻底地松弛了。梭梭也燃尽了,没有火焰了,红彤彤的灰烬格铮铮响着一下子碎了,成了松软的火灰。爷爷把土豆埋进火灰里,一共埋了五个。土豆开始吱吱叫,土豆在使它的力气呢!土豆劲大着呢!火灰开始变暗。另一种芳香被唤醒了。孩子呀叫了一声,就朝沙丘奔去。烤熟了的土豆的芳香远远超过它们被挖出来的时候。孩子跑着跑着就停下来了,再怎么跑也跑不过眼睛。远方,天地相交的地方,土豆的芳香跟随潮水般的鸟群一样飞翔着呼啸着。

他们离开的时候又点一堆火,在火灰里埋了五个土豆。他们就回去了。

三天后,爷爷赶着车子运回了土豆。孩子一声不响地帮爷爷干活。孩子还检查了那个火堆,那些烤熟的土豆已经让人掏走了,换句话说已经让人吃掉了,再换句话说,已经到远方去了。孩子真希望大地上最遥远的人到这里来。这个大胆的想法让孩子难以自持,孩子跟发射火箭一样朝远方扔了一个土豆,扔出去以后,还傻傻地保持着投掷的动作,好像他就是一个威力无比的发射架,从准噶尔盆地深处向宇宙向太空发送最了不起的飞行器。

暮色逐渐笼盖大漠,孩子自己挖了一个坑,孩子自己捡柴火点了一堆火。不是爷爷用的干梭梭,是干牛粪。谁都知道牛粪是大漠最好的柴火,过冬的大部分燃料靠干牛粪。孩子把土豆埋进牛粪的火灰里,孩子知道这是比火箭更遥远的一种发射,孩子完全跟一个大人一样从容自如地做这件事。做完了,拍拍手。

第二年秋天,也就是八月底吧,孩子离开爷爷去镇上上学。

“爷爷——”

村庄消失的时候孩子流泪了,到底是个孩子,绷不住了。

在学校,孩子跟一个真正的男子汉一样谁都不会轻视他,甚至包括老师。而且不是一般的老师,是北京来的大学生,正确的说法是来西部支援教育事业的志愿者。课讲得好,课外活动的时候还放电视,是大学生们带来的光碟。大漠深处的孩子们看到了故宫,看到了圆明园和长城。这些内容在课堂上要提问的。孩子第一个被叫起来了,事后想起来这个孩子是整个学校第一个回答北京老师提问的学生。孩子声音不大,但很清晰。

“北京太好了,就是太偏僻了。”

老师不敢相信,又问了一遍,学生们也瞪大眼睛,都以为答错了,可孩子清清楚楚地告诉大家。

“北京好,就是太偏僻。”

(有删节)

9.下列对文本相关内容和艺术特色的分析,不正确的一项是(3分)( )

A.大漠人家的牛、狗等都拴着皮绳子,爷爷也给“鲜橙多”换上牛皮绳子,这表明他对城市文明的拒绝与反感。

B.“好多年以后孩子还能想起……”的写法,可能是作者受到《百年孤独》“多年以后,面对行刑队……”的影响。

C.爷爷把土豆埋进梭梭火灰堆里,孩子把土豆埋进牛粪火灰里,虽然行为有差异,但体现了大漠人家的精神传承。

D.小说结尾写孩子离开爷爷去镇上上学,并详述了在学校上课的情形,这和前文大漠人家的家庭争论形成照应。

10.关于文中挖土豆的部分,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.土豆结实浑圆,散发着“凉飕飕的带着土腥味的湿漉漉的芳香”,作者从外形、气味等方面展示了土豆蓬勃的生命力。

B.朝阳如箭,扎满了爷爷的前胸后背,而他毫不退让,挥动着手臂继续劳动,作者用浪漫主义的笔法讴歌了劳动英雄。

C.所有土豆被挖出来后,大地“长长嘘了一声就瘪下去了”,彻底松弛,作者用比拟的手法写出大漠的无私奉献。

D.土豆的芳香跟随鸟群飞翔呼啸,而孩子“跑着跑着就停下来”,发现“跑不过眼睛”,暗示着他即将离开大漠。

11.“北京好,就是太偏僻”,富含深意。请结合文本,谈谈你的理解。(6分)

三、阅读理解(38分)

(一)文言文阅读Ⅰ(本题共4小题,12分)

阅读下面的文言文,完成12-15题。

初,武与李陵俱为侍中。武使匈奴,明年,陵降,不敢求武。久之,单于使陵至海上,为武置酒设乐。因谓武曰:“单于闻陵与子卿素厚,故使陵来说足下,虚心欲相待。终不得归汉,空自苦亡人之地,信义安所见乎?前长君为奉车,从至雍棫阳宫,扶辇下除,触柱折辕,劾大不敬,伏剑自刎,赐钱二百万以葬。孺卿从祠河东后土,宦骑与黄门驸马争船,推堕驸马河中溺死,宦骑亡,诏使孺卿逐捕,不得,惶恐饮药而死。来时太夫人已不幸,陵送葬至阳陵。子卿妇年少,闻已更嫁矣。独有女弟二人,两女一男,今复十余年,存亡不可知。人生如朝露,何久自苦如此!陵始降时,忽忽如狂,自痛负汉,加以老母系保宫。子卿不欲降,何以过陵?且陛下春秋高,法令亡常,大臣亡罪夷灭者数十家,安危不可知,子卿尚复谁为乎?愿听陵计,勿复有云。”武曰:“武父子亡功德,皆为陛下所成就,位列将,爵通侯,兄弟亲近,常愿肝脑涂地。今得杀身自效,虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之。臣事君,犹子事父也,子为父死,亡所恨。愿勿复再言!”

陵与武饮数日,复曰:“子卿壹听陵言!”武曰:“自分已死久矣!王必欲降武,请毕今日之欢,效死于前!”陵见其至诚,喟然叹曰:“嗟乎,义士!陵与卫律之罪上通于天!”因泣下沾衿,与武决去。……

(节选自《汉书·李广苏建传》)

12.下列各项中,没有通假字的一项是(3分)( )

A. 大臣亡罪夷灭者数十家 B. 虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之

C. 信义安所见乎? D. 因泣下沾衿,与武决去

13.下列各项中,加点字词解释不正确的一项是(3分)( )

A. 明年,陵降,不敢求武 明年:第二年

B. 单于闻陵与子卿素厚 素:一向、向来

C. 子为父死,亡所恨 恨:仇视、怀恨

D. 王必欲降武 降:使动用法,使……投降。

14.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.辇:古代用人拉着走的车子,后多指天子或王室坐的车子,如帝辇、凤辇。

B.大不敬:中国古代侵犯皇帝及上级官员人身、权力及尊严的一种罪名。

C.后土:与主持天界的玉皇大帝相配合,为主宰大地山川的神,也就是地神。

D.黄门驸马:黄门,宫庭禁门,后成为官署名;黄门驸马指宫中掌管车辆马匹的官。

15.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.在苏武出使匈奴的第二年投降匈奴的李陵“不敢求武”,实为有愧于心,不敢见武。他的劝降是以老朋友的身份,期望动之以情,晓之以理。

B.李陵劝降采用攻心之法,先以苏武父亲和兄长之死指出汉朝的薄情,意指汉不值得效忠;再披露苏武家庭的悲剧,断绝他对妻儿家室的念想。

C.对于李陵的劝降,苏武全然不为所动。称李陵为王,意在划清二人的关系,表明自己的立场,可谓绵里藏针、有礼有节。

D. 选段通过李陵与苏武的对比,及李陵劝降前后表现的对比,使人物形象鲜明丰满。

(二)文言文阅读Ⅱ(本题共4小题,17分)

阅读下面的文言文,完成16-19题。

贾谊,洛阳人也,年十八,以能诵诗书属文称于郡中。河南守吴公闻其秀材,召置门下,甚幸爱。文帝初立,闻河南守吴公治平为天下第一,故与李斯同邑而尝学事焉,征以为廷尉。廷尉乃言谊年少,颇通诸家之书。文帝召以为博士。

是时,谊年二十余,最为少。每诏令议下,诸老先生未能言,谊尽为之对,人人各如其意所出,诸生于是以为能。文帝说之,超迁,岁中至太中大夫。

谊以为汉兴二十余年,天下和洽,宜当改正朔,易服色制度,定官名,兴礼乐。乃草具其仪法,奏之,文帝谦让未皇也。然诸法令所更定,及列侯就国,其说皆谊发之。于是天子议以谊任公卿之位。绛、灌、东阳侯、冯敬之属尽害之,乃毁谊曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”于是天子后亦疏之,不用其议,以谊为长沙王太傅。

谊既以谪去,意不自得。及渡湘水,为赋以吊屈原。屈原,楚贤臣也,被谗放逐。作《离骚》,其终篇曰:“已矣!国亡人,莫我知也。”谊追伤之,因以自喻。

后岁余,文帝思谊,征之。至,入见,坐宣室。上因感鬼神事,而问鬼神之本,谊具道所以然之故。至夜半,文帝前席。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”乃拜谊为梁怀王太傅。怀王,上少子,爱,而好书,故令谊傅之,数问以得失。

居数年,梁王胜坠马死,谊自伤为傅无状,常哭泣,后岁余,亦死。贾生之死,年三十三矣。

先是丞相绛侯周勃免就国人有告勃谋反逮系长安狱治卒亡事复爵邑故贾谊以此讥上。上深纳其言,养臣下有节。是后大臣有罪,皆自杀,不受刑。

孝武初立,举贾生之孙二人至郡守。贾嘉最好学,世其家。

赞曰:刘向称“贾谊言三代与秦治乱之意,其论甚美,通达国体,虽古之伊、管未能远过也。使时见用,功化必盛。为庸臣所害,甚可悼痛。”追观孝文玄默躬行以移风俗,谊之所陈略施行矣。凡所著述五十八篇,谊年早终,虽不至公卿,未为不遇也。

(选自《汉书·贾谊传》,有删改)

16. 下列对文中画波浪部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A. 先是/丞相绛侯周勃免就/国人有告勃谋反/逮系长安/狱治卒亡事/复爵邑/故贾谊以此讥上。

B. 先是/丞相绛侯周勃免就/国人有告勃谋反/逮系长安狱治/卒亡事/复爵邑/故贾谊以此讥上。

C. 先是/丞相绛侯周勃免就国/人有告勃谋反/逮系长安狱治/卒亡事/复爵邑/故贾谊以此讥上。

D. 先是/丞相绛侯周勃免就国/人有告勃谋反/逮系长安/狱治卒亡事/复爵邑/故贾谊以此讥上。

17. 下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A. “秀材”,即秀才,此处指优异的才能。到汉晋南北朝时期,秀才是荐举人才的科目之一。

B. “博士”,在秦汉是对某种技艺专通或精通的一类人的尊称,负责保管文献档案,编撰著述,掌通古今,传授学问,培养人才等。

C. “宣室”,汉代指未央宫中的宣室殿,是皇帝召见大臣议事的地方,汉文帝在此召见贾谊,后代许多诗文里都引用了这个典故。

D. “伊、管”,指的是商朝的伊尹和春秋时期的管仲,伊尹助商汤建商,管仲相齐桓公称霸,二人均为贤相,此处借二人来赞美贾谊的才能。

18. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A. 贾谊在十八岁的时候,就已经在当地很有名气,后来他被郡守吴公招致门下,因为吴公颇有政绩,再加上贾谊曾经向李斯学习过,所以汉文帝征贾谊为廷尉。

B. 刚入朝做官时,贾谊是最年轻的官员,每次诏令一下,他都能对答如流,并且符合其他官员的心意,汉文帝也很喜欢他,越级提拔他,做到了太中大夫。

C. 汉文帝非常看重贾谊,想要让贾谊升官至公卿,这一举动遭到了朝中大臣的反对,他们还诋毁贾谊,致使贾谊后来被贬,任长沙王太傅。

D. 在梁王坠马而死后,作为梁王太傅,贾谊十分愧疚,以至于一年多后也悒郁而终。他死后,在汉武帝时期,他的两位孙子被任命为郡太守。

19. 请将下列句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。(4分)

凡所著述五十八篇,谊年早终,虽不至公卿,未为不遇也。(4分)

(三)古诗词阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的两首宋诗,完成20-21题。

李陵台①

[南宋]姜夔

李陵归不得,高筑望乡台。

长安一万里,鸿雁隔年回。

望望虽不见,时时一上来。

汉地

[南宋]赵崇嶓

汉地文书密,胡天岁月深。

但高苏武节,不察李陵心。

过雁西风急,荒台朔气沉。

同生不同恨,万里一霭襟。

【注】①李陵台:相传李陵不能归汉,高筑望乡台以寄相思。

20.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A. 姜诗最后两句“望望”“时时”两个叠词,音韵优美,塑造了李陵登高望远、心怀故土的形象。

B. 赵诗“密”“深”二字对仗工整,点明了胡汉两地音讯频繁,但苏、李二人仍然滞留胡地不得归。

C. 赵诗末句的“一”字用语精当,“一”是“一下子”的意思,写出了情感的喷涌而出,不可遏止。

D. 这两首诗都涉及汉时旧事,在抒情方式上,都采用了借景抒情。但赵诗除了抒情,还有议论。

21.两首诗在李陵身上寄托了复杂的情感,请比较其异同。(6分)

三、语言文字运用(7分)

阅读下面的文字,完成22-23题。

非物质文化遗产具有厚重、悠久的文化内涵,是具有重要价值的文化信息资源,是我们国家和民族_____①_____的历史记忆,是全国各族人民不可多得的精神财富。因此让非遗好好“活”下来,真正“火”起来,是当代的我们必须面对的重大课题;让一项项非遗进行创造性、现实性的转化,实现和当下的生活“美好相遇”,更是对增进民众的历史文化认同,对筑牢文化自信_____②_____。每一项非物质文化遗产传承的背后都有着一个个活生生的人物,而每一个活生生的人物背后都蕴藏着文明的密码,肩上都扛着让非遗代代相传的沉甸甸的责任。毋庸置疑,尽管在非遗项目传承与弘扬上,从国家到地方做了许多工作,推出了一系列的有针对性的举措,也让非遗走到了我们生活之中,但由于我国非遗项目_____③_____,在发掘、保护、传承和弘扬上也存在不平衡等现象。

期待各地的非遗传承人本着在创新中保护和传承好民族文化为目的,在非遗的系统性保护、创造性转化、积极性开发做出更多的努力。让更多非遗从田野巷陌中走出来,让一个个具有生命力的文明活化石再次在当下的生活中绽放出自己的光彩。

22.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

23.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。(4分)

四、写作(60分)

24.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

屈原怀石投江,以死明志;苏武威武不屈,持节牧羊。他们的爱国情操感天动地,激励着一代又一代的炎黄子孙。

以上材料对生活在和平年代的我们颇具启示意义。请联系现实写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答题卡

一、选择题(每题3分,共51分分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 9 10

答案

题号 12 13 14 15 16 17 18 20

答案

简答题(共39分)

8.情境默写(12分)

(1) ,

(2) ,

(3) ,

(4) ,

(5) ,

(6) ? ?

11.“北京好,就是太偏僻”,富含深意。请结合文本,谈谈你的理解。(6分)

19. 请将下列句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。

(2)凡所著述五十八篇,谊年早终,虽不至公卿,未为不遇也。

21.两首诗在李陵身上寄托了复杂的情感,请比较其异同。(6分)

22.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

23.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。(4分)

三、作文(60分)

参考答案

1. B(无:无论;同:同等,将……同等看待;雨:动词,下)

2. B(②③④⑥⑦⑨均为古今异义)

3. D(D,趁着,趁机;A转折连词/因果连词;B代词,指屈原/助词,的;C副词,就/副词,才。)

4. C(①④⑧名词作动词;②⑤⑩形容词作动词;③⑦名词作状语;⑥⑨动词的使动用法)

5. A(与例句均为被动句,B省略句,C宾语前置句,D定语后置句)

6. C(《史记》为纪传体通史,《汉书》为断代史。)

7. B(A“正道直行”应翻译为“坚持正道,遵照道义行事”;C“屈节辱命”应翻译为“污损了节操,辜负了使命”;D“明于治乱”应翻译为“通晓国家治乱的道理”。)

8.(1)《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱 (2)其称文小而其指极大,举类迩而见义远

(3)摐金伐鼓下榆关,旌旆逶迤碣石间 (4)昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑

(5)“离骚”者,犹离忧也 (6)江畔何人初见月?江月何年初照人?

9.A【解析】A“这表明他对城市文明的拒绝与反感”错误,结合“就把尼龙绳子撕掉了……有了皮绳子,……它们自己会回到村子里来”分析,爷爷也给“鲜橙多”换上牛皮绳子,牛皮绳子比尼龙绳子结实,他想让“鲜橙多”属于村子,并不是排斥城市文明。 故选A。

10.D【解析】 D“暗示着他即将离开大漠”错误。结合“孩子跑着跑着就停下来了……土豆的芳香跟随潮水般的鸟群一样飞翔着呼啸着”分析,土豆的芳香冲天而起,弥漫在天地之间。孩子追寻着香味,发现眼睛所见范围更广,激发孩子亲近自然,热爱土地等,无法推断出“他即将离开大漠”。故选D。

11.①“北京好”,主要是指北京有宏伟建筑(故宫、圆明园),先进教育(支援西部教育),发达物质(光碟等),这是大漠缺少的事物。

②“太偏僻”,主要是指孩子的认知中,准噶尔盆地才是世界的中心;广阔的大漠,爷爷的教育引导,丰富的物产等,是北京所缺少的。

③作品通过极度矛盾的话语,赞扬了以爷爷为代表的大漠劳动人民的原始生活样态对孩子成长的影响。

11.本题考查学生体会重要语句的丰富含意的能力。

结合“而且不是一般的老师,是北京来的大学生,正确的说法是来西部支援教育事业的志愿者”“课外活动的时候还放电视,是大学生们带来的光碟”“大漠深处的孩子们看到了故宫,看到了圆明园和长城”等分析,说“北京好”,是因为北京有故宫、圆明园和长城等宏伟的建筑,这是大漠深处孩子所没见过的;北京还有光碟等这些物质,这是大漠稀缺的东西;北京还有先进的教育等。

结合“好像他就是一个威力无比的发射架,从准噶尔盆地深处向宇宙向太空发送最了不起的飞行器”“他们家的麦地、玉米地、葵花地都在村庄周围,只有土豆远离田野”“孩子还记得第一颗土豆露出来时所散发的凉飕飕的带着土腥味的湿漉漉的芳香”“他们离开的时候又点一堆火,在火灰里埋了五个土豆。他们就回去了”等分析,在孩子的认知中,自认为自己生活的大漠是世界的中心,即认为准噶尔盆地才是世界的中心。这里有广阔的大漠,爷爷的学前教育,自然界丰富的物产等,孩子认为北京是没有这些的,所以认为北京“太偏僻”。

“好”“偏僻”,认为北京好,但是偏僻,这是极度矛盾的话语。当京城来西部支教的大学生用五光十色的光碟炫耀他们心中神圣的北京城的时候,那个大漠人家的小孙子的话,使年轻的老师恍然大悟。是的,“北京好,就是太偏僻了”。大漠人家素朴的生活影响着孩子的成长等。

12. B(A“亡”通“无”,没有。C“见”通“现”,显示、显现。D“决”通“诀”,辞别、告别。)

13. C(恨:怨恨)

14. B(“侵犯皇帝及上级官员”错,不包含上级官员。)

15. B(“以苏武父亲和兄长之死指出汉朝的薄情”错,应是以兄、弟之死指出汉朝的薄情。)

16. C(本段话的大意为:在这之前,丞相绛侯周勃免职回到封国,有人告发周勃谋反,把周勃捆绑押解到长安下狱治罪,结果没有反事,又恢复了他的爵位,所以贾谊用周勃的事来规劝汉文帝处罚大臣要慎重。其中注意结合文言文行文的习惯,也可借助标志词,如“先是”,固定用法,在这之前;“故”所以。本句中还可以根据一些名词,如“丞相绛侯周勃”“勃(周勃)”“长安”“贾谊”等做出判断。)

17. B(此处的“博士”是官职名,汉代博士的职责主要是掌管书籍文典,通晓史事,以备顾问。)

18. A (应该是吴公向李斯学习过,然后征召吴公做了廷尉。原文“文帝初立,闻河南守吴公治平为天下第一,故与李斯同邑,而尝学事焉,征以为廷尉”。)

19. (1)我很久没看到贾生了,自以为超过他了,今天看来,还比不上他啊。(“久”,很久;“过”,超过;“及”,比得上;以上1点1分,句意1分)

(2)他的著述总共有五十八篇,贾谊很早就死了,他做官虽然没到公卿,但也并不是生不逢时。(“凡”,总共;“虽”,虽然;“未为不遇也”,并不是生不逢时;以上1点1分,句意1分)

【附】 参考译文:

贾谊,洛阳人,十八岁时,就因能够背诵诗书和会写文章闻名当地。河南郡守吴公听到他才学优异,把他召到门下,非常器重他。汉文帝即位不久,听说河南郡守吴公政绩为全国第一,过去与李斯同乡,曾经向李斯学习过,就征召他做廷尉。廷尉说贾谊年纪虽小,但很能通晓诸子百家之书。汉文帝就召贾谊做了博士。

这时,贾谊二十多岁,在博士中是最年轻的。每次汉文帝下令讨论的问题布置下来,年长的博士们不能说上什么,而贾谊都能够一一回答,并且人人都觉得说出了他们的意思。博士们于是认为贾谊才能出众。汉文帝喜欢他,破格提拔,一年之内提升到太中大夫。

贾谊认为汉朝建立二十多年了,国家太平和洽,应当改订历法,改变服饰的颜色,订立法令制度,确定官职名称,振兴礼乐,于是起草各项仪式的法度,贾谊上奏皇上。汉文帝谨慎从事,来不及实行。然而各项法令的更改确定,以及各个诸侯都住到自己的封地里去,这些主张都是贾谊提出的。于是汉文帝与大臣商议,让贾谊担任公卿的职位。绛侯、灌侯、东阳侯、冯敬这些人嫉妒他,就诋毁说:“洛阳这个少年,年纪轻轻,学识浅薄,一心想独揽大权,给许多事情造成混乱。”由于这样,汉文帝后来也疏远了他,不采纳他的意见,让他做长沙王太傅。

贾谊因为贬官离开了,意志没有得到满足,在渡湘水时,写了一篇赋来悼念屈原。屈原是楚国一位贤明的臣子,遭受谗言而被放逐,写作《离骚》,在篇末写道:“算了吧!国家无人,没有了解我的。”贾谊追念哀伤他,因此以屈原自喻。

一年多以后,汉文帝想念贾谊,征召他回京城长安。贾谊到了,进入朝廷求见,坐在宣室里接见贾谊。汉文帝因对鬼神之事有所感触,就向买谊询问鬼神的原本。贾谊详细讲述其中的道理。一直谈到深夜,汉文帝听得不觉往前挪动坐的席垫。谈论完了,汉文帝说:“我很久没看到贾生了,自以为超过他了,今天看来,还比不上他啊。”于是任命贾谊作梁怀王的太傅。梁怀王,是汉文帝的小儿子,很受宠爱,又喜欢读书,所以叫贾谊作他的老师,他多次向贾谊请教成败得失。

过了几年,梁王刘胜坠马而死,贾谊感伤自己作为太傅失了职,常常哭泣。过了一年多,也死了。贾谊死时,年仅三十三岁。

在这之前,丞相绛侯周勃免职回到封国,有人告发周勃谋反,把周勃捆绑押解到长安下狱治罪,结果没有反事,又恢复了他的爵位,所以贾谊用周勃的事来规劝汉文帝处罚大臣要慎重。汉文帝深深地接受了他的意见,对待臣下有了分寸。这以后大臣犯了罪,都自杀,没有用严刑来拷打。

汉武帝即位,任贾谊的孙子二人为郡太守。其中贾嘉最好学,继承了良好的家风。

笔者认为:刘向称“贾谊谈论夏商周三代和秦朝治乱的意义,他的论述十分优美,他通晓国家典章制度,即使是古代的伊尹、管仲也不能超过他。假如当时他的主张被推行,功业教化必定显著。但他被庸臣陷害,实在让人痛心”。回过头去看看汉文帝暗暗地用身体力行来移风易俗,贾谊所陈述的主张被微施行了。他的著述总共有五十八篇,贾谊很早就死了,他做官虽然没到公卿,但也并不是生不逢时。

22. C(“一”不是“一下子”的意思,而是“都”的意思。)

21. 同:①都流露出对李陵不得归汉的同情;(2分)②都怀古伤今,把李陵沦落胡地、南望思乡和南宋偏安一隅,不得北渡相比,表达了南宋人民的故国之思。(2分)

异:赵诗除了表达出对李陵不得归汉的同情,还流露出对李陵受到世人误解的同情。(2分)

22. ①弥足珍贵 ②大有裨益 ③数不胜数/不可胜数/不计其数(每词1分)

23.示例一:期待各地的非遗传承人以在创新中保护和传承好民族文化为目的,在非遗的系统性保护、创造性转化、积极性开发等方面做出更多的努力。

示例二:期待各地的非遗传承人本着在创新中保护和传承好民族文化的目的,在非遗的系统性保护、创造性转化、积极性开发等方面做出更多的努力。

【解析】划横线的句子存在两处语病:第一处结构混乱,“本着……的目的”和“以……为目的”句式杂糅,可把“为”改为“的”,或把“本着”改为“以”。第二处成分残缺,应为“在……等方面”或“在……上”。

本试题150分,考试用时19:30—22:00

一、基础巩固(本题共8题,33分)

1.下列各项中加点词的解释,全都正确的一组是(3分)( )

①博闻强识(记) ②平伐(夸耀)其功 ③人君无(没有)愚、智、贤、不肖

④是以见放(放逐) ⑤同(合)死生,轻去就 ⑥募士斥候(侦察兵)百余人俱

⑦单于壮(认为……豪壮)其节 ⑧天雨雪(下雨下雪)

A. ①②③④⑤ B. ①②④⑥⑦

C. ②③⑤⑥⑦ D. ①③④⑦⑧

2.下列各项中的加点词语,全都属于古今异义的一项是(3分)( )

①虽与日月争光可也 ②明年,秦割汉中地与楚以和 ③而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

④汉天子我丈人行也 ⑤君因我降,与君为兄弟 ⑥始以强壮出

⑦颜色憔悴 ⑧何故怀瑾握瑜 ⑨皆为陛下所成就

①③④⑤⑦⑧ B. ②③④⑥⑦⑨ C. ②③⑤⑥⑧⑨ D. ①②④⑥⑧⑨

3.下列各项中,加点虚词意义和用法相同的一项是(3分)( )

A.其称文小而其指极大 顷襄王怒而迁之

B.上官大夫与之同列 谁能以身之察察

C.乃作《怀沙》之赋 见犯乃死,重负国

D.会论虞常,欲因此时降武 又因厚币用事者靳尚

4.下列各项中,对加点字词类活用分类都正确的一项是(3分)( )

①然皆祖屈原之从容辞令 ②卒使上官大夫短屈原于顷襄王 ③蝉蜕于浊秽

④杖汉节牧羊 ⑤且夫天下非小弱也 ⑥反欲斗两主 ⑦剑斩虞常已

⑧羝乳乃得归 ⑨却匈奴七百余里 ⑩武帝嘉其义

A. ①③⑧/②⑩/④⑦/⑤⑥⑨ B. ①/②③⑤/④⑥⑧/⑦⑨⑩

C. ①④⑧/②⑤⑩/③⑦/⑥⑨ D. ①⑤⑩/②③⑧/④⑥/⑦⑨

5.下列各项中,句式特点与例句相同的一项是(3分)( )

例句:信而见疑,忠而被谤

A. 故内惑于郑袖

B. 言天子射上林中

C. 莫不欲求忠以自为,举贤以自佐

D. 乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者

6.下列各项中,对课文中出现的文化常识的理解不正确的一项是(3分)( )

A. 《离骚》,屈原创作的诗篇,是我国古代最长的抒情诗,并开创了中国文学史上的“骚体”诗歌形式。

B. 天汉元年,天汉是汉武帝的年号,元年即第一年。年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号。始于汉武帝,中国历史上最初的年号为建元。

C. 《史记》《汉书》均是我国纪传体通史,前者作者是西汉司马迁,后者作者是东汉班固。

D. 单于是匈奴的最高首领,假吏是临时委任的使臣属官,令尹是春秋战国时楚国所设的掌军政大权最高官职。

7.下列各项中,对句子的翻译正确的一项是(3分)( )

A. 屈平正道直行,竭忠尽智以事其君。

译:屈平走正道,竭尽忠心和智力来侍奉他的国君。

少以父任,兄弟并为郎。

译:年轻时,凭借父亲职位的关系而被任用,兄弟三人都做了皇帝的侍从官。

屈节辱命,虽生,何面目以归汉?

译:丧失气节、侮辱性命,即使活着,还有什么脸面回到汉朝去呢!

明于治乱,娴于辞令。

译:通晓治理,善于乱政,擅长外交应对辞令。

8.情境默写(12分)

(1)司马迁在《屈原列传》中用“ , ”两句对《国风》和《小雅》进行了简洁而精准的评价。

(2)《屈原列传》中,司马迁认为屈原《离骚》文辞描写的是寻常事物但意旨却极其博大,所列举事物浅近而表达的意思却很深远的两句是“ , ” 。

(3)高适《燕歌行》中,描述唐军出征时壮观气势的两句是“ , ”。

(4)李贺《李凭箜篌引》中“ , ”两句直接描写乐声由清脆高亢转为忧伤清丽。

(5)《屈原列传》中,司马迁用“ , ”两句对“离骚”一词作出了他自己的解释。

(6)张若虚《春江花月夜》中,“ ? ?”两疑问句发出了对人生和宇宙的追问。

二、现代文阅读

阅读以下小说,完成9—11题。(12分)

大漠人家

红柯

老汉一大早就带着孙子上路了。老汉扛一把铁锹,孙子拎一个“鲜橙多”瓶子。两年前孩子的父亲从一百多里外的镇上带回一瓶真正的“鲜橙汁”,瓶口扎着尼龙绳子,爷爷连剪子都不用,爷爷的手跟熊爪一样轻轻一扒拉,就把尼龙绳子撕掉了,爷爷换上牛皮绳子。家里的牛呀狗呀都拴了一根皮绳子,牲畜和动物都挺喜欢这些皮绳子。有了皮绳子,它们就属于村子了,不用人看着,它们自己会回到村子里来。

爸爸妈妈从镇上回来看孩子。妈妈嘀咕:“该让他上学了,该让他用脑子了。”

“不是明年才上学吗?”爷爷的声音一下子就冷淡下来了。

“明年上小学,今年上学前班呀,都六岁了,城里的小孩两三岁就搞学前教育了。”

“我的孙子嘛,我也要搞学前教育。”

第二天一大早,爷爷带着孙子走出村子。

田野空荡荡的,玉米收了,棉花收了,葵花也收了,该翻的地翻过了,还有少量的玉米秆葵花杆孤零零地立在那里。土地的前方出现沙丘。太阳慢慢升起来,没有光,好像没有睡醒。爷爷去年就告诉过孩子,那是太阳离得太远。孩子一点也不觉得太阳远,孩子一直对爷爷的话保持怀疑。孩子好几次都在嘀咕:“明明是个窗户嘛。”沙丘上的太阳就像刚刚打开的窗户,好像是两个离开村庄穿过田野奔向沙丘的人打开的。他们家的麦地、玉米地、葵花地都在村庄周围,只有土豆远离田野。村庄和大地都还沉睡着,爷爷就把他喊醒了。

好多年以后孩子还能想起来一老一少在黎明的苍穹下奔向太阳的情景,也就是在那天早晨,一双神奇的眼睛从孩子心灵深处一下子跃上苍穹之顶,俯视着大地上匆匆而过的老人和孩子。好多年以后,孩子才知道这是一个多么好的习惯。只有在苍穹之上往下看的时候,沙丘上的太阳就成了一扇打开的窗户。

爷爷说:“太阳离我们还远着呢。”

天亮了,他们到了地头。爷爷在地上挖一个坑,点上火,两三根干梭梭轰轰喷射火焰,驱赶寒气。梭梭是没有烟的,纯一色的火焰,就像地底下奔出的一股子岩浆。孩子守着火。爷爷开始挖土豆。轻轻一刨,沙土底下就滚出结实浑圆的土豆。孩子还记得第一颗土豆露出来时所散发的凉飕飕的带着土腥味的湿漉漉的芳香。爷爷是一把好手,不会伤着土豆的,可孩子还是强烈地感觉到土豆饱满的汁液。孩子被火烤得热烘烘的,鼻梁上都冒汗了,孩子的热手捉住一颗正在滚动的土豆,两只手才能抓住的一个大土豆,刚刚从土里挖出来还带着大地的野性,紧绷绷的,稍一松手它就会跑掉。孩子站在爷爷旁边,眼睛睁得大大的,看着爷爷把这些骄横无比的土豆一个个从大地深处牵出来,一堆一堆的,那种凉飕飕湿漉漉带着土腥味的芳香冲天而起,直上云霄。孩子连打几个喷嚏。爷爷让他去烤火。他蹲在火边。据说动物都怕火,包括狼虫虎豹这些猛畜都怕火,土豆也不例外。在爷爷的侧面,太阳一点点亮起来,那是一支一支从远方射来的箭,一下子扎在爷爷的背上,很快就扎满了爷爷的前胸后背,爷爷就像传说中的英雄,万箭穿身还在挥动手臂,躬着腰,毫不退让,太阳的金箭越来越密,快扎不进去了。爷爷还不住手,土豆一个一个滚出来,大地被掏空了。最后一颗土豆被掏出来的时候,大地长长嘘了一声就瘪下去了,彻底地松弛了。梭梭也燃尽了,没有火焰了,红彤彤的灰烬格铮铮响着一下子碎了,成了松软的火灰。爷爷把土豆埋进火灰里,一共埋了五个。土豆开始吱吱叫,土豆在使它的力气呢!土豆劲大着呢!火灰开始变暗。另一种芳香被唤醒了。孩子呀叫了一声,就朝沙丘奔去。烤熟了的土豆的芳香远远超过它们被挖出来的时候。孩子跑着跑着就停下来了,再怎么跑也跑不过眼睛。远方,天地相交的地方,土豆的芳香跟随潮水般的鸟群一样飞翔着呼啸着。

他们离开的时候又点一堆火,在火灰里埋了五个土豆。他们就回去了。

三天后,爷爷赶着车子运回了土豆。孩子一声不响地帮爷爷干活。孩子还检查了那个火堆,那些烤熟的土豆已经让人掏走了,换句话说已经让人吃掉了,再换句话说,已经到远方去了。孩子真希望大地上最遥远的人到这里来。这个大胆的想法让孩子难以自持,孩子跟发射火箭一样朝远方扔了一个土豆,扔出去以后,还傻傻地保持着投掷的动作,好像他就是一个威力无比的发射架,从准噶尔盆地深处向宇宙向太空发送最了不起的飞行器。

暮色逐渐笼盖大漠,孩子自己挖了一个坑,孩子自己捡柴火点了一堆火。不是爷爷用的干梭梭,是干牛粪。谁都知道牛粪是大漠最好的柴火,过冬的大部分燃料靠干牛粪。孩子把土豆埋进牛粪的火灰里,孩子知道这是比火箭更遥远的一种发射,孩子完全跟一个大人一样从容自如地做这件事。做完了,拍拍手。

第二年秋天,也就是八月底吧,孩子离开爷爷去镇上上学。

“爷爷——”

村庄消失的时候孩子流泪了,到底是个孩子,绷不住了。

在学校,孩子跟一个真正的男子汉一样谁都不会轻视他,甚至包括老师。而且不是一般的老师,是北京来的大学生,正确的说法是来西部支援教育事业的志愿者。课讲得好,课外活动的时候还放电视,是大学生们带来的光碟。大漠深处的孩子们看到了故宫,看到了圆明园和长城。这些内容在课堂上要提问的。孩子第一个被叫起来了,事后想起来这个孩子是整个学校第一个回答北京老师提问的学生。孩子声音不大,但很清晰。

“北京太好了,就是太偏僻了。”

老师不敢相信,又问了一遍,学生们也瞪大眼睛,都以为答错了,可孩子清清楚楚地告诉大家。

“北京好,就是太偏僻。”

(有删节)

9.下列对文本相关内容和艺术特色的分析,不正确的一项是(3分)( )

A.大漠人家的牛、狗等都拴着皮绳子,爷爷也给“鲜橙多”换上牛皮绳子,这表明他对城市文明的拒绝与反感。

B.“好多年以后孩子还能想起……”的写法,可能是作者受到《百年孤独》“多年以后,面对行刑队……”的影响。

C.爷爷把土豆埋进梭梭火灰堆里,孩子把土豆埋进牛粪火灰里,虽然行为有差异,但体现了大漠人家的精神传承。

D.小说结尾写孩子离开爷爷去镇上上学,并详述了在学校上课的情形,这和前文大漠人家的家庭争论形成照应。

10.关于文中挖土豆的部分,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.土豆结实浑圆,散发着“凉飕飕的带着土腥味的湿漉漉的芳香”,作者从外形、气味等方面展示了土豆蓬勃的生命力。

B.朝阳如箭,扎满了爷爷的前胸后背,而他毫不退让,挥动着手臂继续劳动,作者用浪漫主义的笔法讴歌了劳动英雄。

C.所有土豆被挖出来后,大地“长长嘘了一声就瘪下去了”,彻底松弛,作者用比拟的手法写出大漠的无私奉献。

D.土豆的芳香跟随鸟群飞翔呼啸,而孩子“跑着跑着就停下来”,发现“跑不过眼睛”,暗示着他即将离开大漠。

11.“北京好,就是太偏僻”,富含深意。请结合文本,谈谈你的理解。(6分)

三、阅读理解(38分)

(一)文言文阅读Ⅰ(本题共4小题,12分)

阅读下面的文言文,完成12-15题。

初,武与李陵俱为侍中。武使匈奴,明年,陵降,不敢求武。久之,单于使陵至海上,为武置酒设乐。因谓武曰:“单于闻陵与子卿素厚,故使陵来说足下,虚心欲相待。终不得归汉,空自苦亡人之地,信义安所见乎?前长君为奉车,从至雍棫阳宫,扶辇下除,触柱折辕,劾大不敬,伏剑自刎,赐钱二百万以葬。孺卿从祠河东后土,宦骑与黄门驸马争船,推堕驸马河中溺死,宦骑亡,诏使孺卿逐捕,不得,惶恐饮药而死。来时太夫人已不幸,陵送葬至阳陵。子卿妇年少,闻已更嫁矣。独有女弟二人,两女一男,今复十余年,存亡不可知。人生如朝露,何久自苦如此!陵始降时,忽忽如狂,自痛负汉,加以老母系保宫。子卿不欲降,何以过陵?且陛下春秋高,法令亡常,大臣亡罪夷灭者数十家,安危不可知,子卿尚复谁为乎?愿听陵计,勿复有云。”武曰:“武父子亡功德,皆为陛下所成就,位列将,爵通侯,兄弟亲近,常愿肝脑涂地。今得杀身自效,虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之。臣事君,犹子事父也,子为父死,亡所恨。愿勿复再言!”

陵与武饮数日,复曰:“子卿壹听陵言!”武曰:“自分已死久矣!王必欲降武,请毕今日之欢,效死于前!”陵见其至诚,喟然叹曰:“嗟乎,义士!陵与卫律之罪上通于天!”因泣下沾衿,与武决去。……

(节选自《汉书·李广苏建传》)

12.下列各项中,没有通假字的一项是(3分)( )

A. 大臣亡罪夷灭者数十家 B. 虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之

C. 信义安所见乎? D. 因泣下沾衿,与武决去

13.下列各项中,加点字词解释不正确的一项是(3分)( )

A. 明年,陵降,不敢求武 明年:第二年

B. 单于闻陵与子卿素厚 素:一向、向来

C. 子为父死,亡所恨 恨:仇视、怀恨

D. 王必欲降武 降:使动用法,使……投降。

14.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.辇:古代用人拉着走的车子,后多指天子或王室坐的车子,如帝辇、凤辇。

B.大不敬:中国古代侵犯皇帝及上级官员人身、权力及尊严的一种罪名。

C.后土:与主持天界的玉皇大帝相配合,为主宰大地山川的神,也就是地神。

D.黄门驸马:黄门,宫庭禁门,后成为官署名;黄门驸马指宫中掌管车辆马匹的官。

15.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.在苏武出使匈奴的第二年投降匈奴的李陵“不敢求武”,实为有愧于心,不敢见武。他的劝降是以老朋友的身份,期望动之以情,晓之以理。

B.李陵劝降采用攻心之法,先以苏武父亲和兄长之死指出汉朝的薄情,意指汉不值得效忠;再披露苏武家庭的悲剧,断绝他对妻儿家室的念想。

C.对于李陵的劝降,苏武全然不为所动。称李陵为王,意在划清二人的关系,表明自己的立场,可谓绵里藏针、有礼有节。

D. 选段通过李陵与苏武的对比,及李陵劝降前后表现的对比,使人物形象鲜明丰满。

(二)文言文阅读Ⅱ(本题共4小题,17分)

阅读下面的文言文,完成16-19题。

贾谊,洛阳人也,年十八,以能诵诗书属文称于郡中。河南守吴公闻其秀材,召置门下,甚幸爱。文帝初立,闻河南守吴公治平为天下第一,故与李斯同邑而尝学事焉,征以为廷尉。廷尉乃言谊年少,颇通诸家之书。文帝召以为博士。

是时,谊年二十余,最为少。每诏令议下,诸老先生未能言,谊尽为之对,人人各如其意所出,诸生于是以为能。文帝说之,超迁,岁中至太中大夫。

谊以为汉兴二十余年,天下和洽,宜当改正朔,易服色制度,定官名,兴礼乐。乃草具其仪法,奏之,文帝谦让未皇也。然诸法令所更定,及列侯就国,其说皆谊发之。于是天子议以谊任公卿之位。绛、灌、东阳侯、冯敬之属尽害之,乃毁谊曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”于是天子后亦疏之,不用其议,以谊为长沙王太傅。

谊既以谪去,意不自得。及渡湘水,为赋以吊屈原。屈原,楚贤臣也,被谗放逐。作《离骚》,其终篇曰:“已矣!国亡人,莫我知也。”谊追伤之,因以自喻。

后岁余,文帝思谊,征之。至,入见,坐宣室。上因感鬼神事,而问鬼神之本,谊具道所以然之故。至夜半,文帝前席。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”乃拜谊为梁怀王太傅。怀王,上少子,爱,而好书,故令谊傅之,数问以得失。

居数年,梁王胜坠马死,谊自伤为傅无状,常哭泣,后岁余,亦死。贾生之死,年三十三矣。

先是丞相绛侯周勃免就国人有告勃谋反逮系长安狱治卒亡事复爵邑故贾谊以此讥上。上深纳其言,养臣下有节。是后大臣有罪,皆自杀,不受刑。

孝武初立,举贾生之孙二人至郡守。贾嘉最好学,世其家。

赞曰:刘向称“贾谊言三代与秦治乱之意,其论甚美,通达国体,虽古之伊、管未能远过也。使时见用,功化必盛。为庸臣所害,甚可悼痛。”追观孝文玄默躬行以移风俗,谊之所陈略施行矣。凡所著述五十八篇,谊年早终,虽不至公卿,未为不遇也。

(选自《汉书·贾谊传》,有删改)

16. 下列对文中画波浪部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A. 先是/丞相绛侯周勃免就/国人有告勃谋反/逮系长安/狱治卒亡事/复爵邑/故贾谊以此讥上。

B. 先是/丞相绛侯周勃免就/国人有告勃谋反/逮系长安狱治/卒亡事/复爵邑/故贾谊以此讥上。

C. 先是/丞相绛侯周勃免就国/人有告勃谋反/逮系长安狱治/卒亡事/复爵邑/故贾谊以此讥上。

D. 先是/丞相绛侯周勃免就国/人有告勃谋反/逮系长安/狱治卒亡事/复爵邑/故贾谊以此讥上。

17. 下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A. “秀材”,即秀才,此处指优异的才能。到汉晋南北朝时期,秀才是荐举人才的科目之一。

B. “博士”,在秦汉是对某种技艺专通或精通的一类人的尊称,负责保管文献档案,编撰著述,掌通古今,传授学问,培养人才等。

C. “宣室”,汉代指未央宫中的宣室殿,是皇帝召见大臣议事的地方,汉文帝在此召见贾谊,后代许多诗文里都引用了这个典故。

D. “伊、管”,指的是商朝的伊尹和春秋时期的管仲,伊尹助商汤建商,管仲相齐桓公称霸,二人均为贤相,此处借二人来赞美贾谊的才能。

18. 下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A. 贾谊在十八岁的时候,就已经在当地很有名气,后来他被郡守吴公招致门下,因为吴公颇有政绩,再加上贾谊曾经向李斯学习过,所以汉文帝征贾谊为廷尉。

B. 刚入朝做官时,贾谊是最年轻的官员,每次诏令一下,他都能对答如流,并且符合其他官员的心意,汉文帝也很喜欢他,越级提拔他,做到了太中大夫。

C. 汉文帝非常看重贾谊,想要让贾谊升官至公卿,这一举动遭到了朝中大臣的反对,他们还诋毁贾谊,致使贾谊后来被贬,任长沙王太傅。

D. 在梁王坠马而死后,作为梁王太傅,贾谊十分愧疚,以至于一年多后也悒郁而终。他死后,在汉武帝时期,他的两位孙子被任命为郡太守。

19. 请将下列句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。(4分)

凡所著述五十八篇,谊年早终,虽不至公卿,未为不遇也。(4分)

(三)古诗词阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面的两首宋诗,完成20-21题。

李陵台①

[南宋]姜夔

李陵归不得,高筑望乡台。

长安一万里,鸿雁隔年回。

望望虽不见,时时一上来。

汉地

[南宋]赵崇嶓

汉地文书密,胡天岁月深。

但高苏武节,不察李陵心。

过雁西风急,荒台朔气沉。

同生不同恨,万里一霭襟。

【注】①李陵台:相传李陵不能归汉,高筑望乡台以寄相思。

20.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A. 姜诗最后两句“望望”“时时”两个叠词,音韵优美,塑造了李陵登高望远、心怀故土的形象。

B. 赵诗“密”“深”二字对仗工整,点明了胡汉两地音讯频繁,但苏、李二人仍然滞留胡地不得归。

C. 赵诗末句的“一”字用语精当,“一”是“一下子”的意思,写出了情感的喷涌而出,不可遏止。

D. 这两首诗都涉及汉时旧事,在抒情方式上,都采用了借景抒情。但赵诗除了抒情,还有议论。

21.两首诗在李陵身上寄托了复杂的情感,请比较其异同。(6分)

三、语言文字运用(7分)

阅读下面的文字,完成22-23题。

非物质文化遗产具有厚重、悠久的文化内涵,是具有重要价值的文化信息资源,是我们国家和民族_____①_____的历史记忆,是全国各族人民不可多得的精神财富。因此让非遗好好“活”下来,真正“火”起来,是当代的我们必须面对的重大课题;让一项项非遗进行创造性、现实性的转化,实现和当下的生活“美好相遇”,更是对增进民众的历史文化认同,对筑牢文化自信_____②_____。每一项非物质文化遗产传承的背后都有着一个个活生生的人物,而每一个活生生的人物背后都蕴藏着文明的密码,肩上都扛着让非遗代代相传的沉甸甸的责任。毋庸置疑,尽管在非遗项目传承与弘扬上,从国家到地方做了许多工作,推出了一系列的有针对性的举措,也让非遗走到了我们生活之中,但由于我国非遗项目_____③_____,在发掘、保护、传承和弘扬上也存在不平衡等现象。

期待各地的非遗传承人本着在创新中保护和传承好民族文化为目的,在非遗的系统性保护、创造性转化、积极性开发做出更多的努力。让更多非遗从田野巷陌中走出来,让一个个具有生命力的文明活化石再次在当下的生活中绽放出自己的光彩。

22.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

23.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。(4分)

四、写作(60分)

24.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

屈原怀石投江,以死明志;苏武威武不屈,持节牧羊。他们的爱国情操感天动地,激励着一代又一代的炎黄子孙。

以上材料对生活在和平年代的我们颇具启示意义。请联系现实写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

答题卡

一、选择题(每题3分,共51分分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 9 10

答案

题号 12 13 14 15 16 17 18 20

答案

简答题(共39分)

8.情境默写(12分)

(1) ,

(2) ,

(3) ,

(4) ,

(5) ,

(6) ? ?

11.“北京好,就是太偏僻”,富含深意。请结合文本,谈谈你的理解。(6分)

19. 请将下列句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。

(2)凡所著述五十八篇,谊年早终,虽不至公卿,未为不遇也。

21.两首诗在李陵身上寄托了复杂的情感,请比较其异同。(6分)

22.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

23.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。(4分)

三、作文(60分)

参考答案

1. B(无:无论;同:同等,将……同等看待;雨:动词,下)

2. B(②③④⑥⑦⑨均为古今异义)

3. D(D,趁着,趁机;A转折连词/因果连词;B代词,指屈原/助词,的;C副词,就/副词,才。)

4. C(①④⑧名词作动词;②⑤⑩形容词作动词;③⑦名词作状语;⑥⑨动词的使动用法)

5. A(与例句均为被动句,B省略句,C宾语前置句,D定语后置句)

6. C(《史记》为纪传体通史,《汉书》为断代史。)

7. B(A“正道直行”应翻译为“坚持正道,遵照道义行事”;C“屈节辱命”应翻译为“污损了节操,辜负了使命”;D“明于治乱”应翻译为“通晓国家治乱的道理”。)

8.(1)《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱 (2)其称文小而其指极大,举类迩而见义远

(3)摐金伐鼓下榆关,旌旆逶迤碣石间 (4)昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑

(5)“离骚”者,犹离忧也 (6)江畔何人初见月?江月何年初照人?

9.A【解析】A“这表明他对城市文明的拒绝与反感”错误,结合“就把尼龙绳子撕掉了……有了皮绳子,……它们自己会回到村子里来”分析,爷爷也给“鲜橙多”换上牛皮绳子,牛皮绳子比尼龙绳子结实,他想让“鲜橙多”属于村子,并不是排斥城市文明。 故选A。

10.D【解析】 D“暗示着他即将离开大漠”错误。结合“孩子跑着跑着就停下来了……土豆的芳香跟随潮水般的鸟群一样飞翔着呼啸着”分析,土豆的芳香冲天而起,弥漫在天地之间。孩子追寻着香味,发现眼睛所见范围更广,激发孩子亲近自然,热爱土地等,无法推断出“他即将离开大漠”。故选D。

11.①“北京好”,主要是指北京有宏伟建筑(故宫、圆明园),先进教育(支援西部教育),发达物质(光碟等),这是大漠缺少的事物。

②“太偏僻”,主要是指孩子的认知中,准噶尔盆地才是世界的中心;广阔的大漠,爷爷的教育引导,丰富的物产等,是北京所缺少的。

③作品通过极度矛盾的话语,赞扬了以爷爷为代表的大漠劳动人民的原始生活样态对孩子成长的影响。

11.本题考查学生体会重要语句的丰富含意的能力。

结合“而且不是一般的老师,是北京来的大学生,正确的说法是来西部支援教育事业的志愿者”“课外活动的时候还放电视,是大学生们带来的光碟”“大漠深处的孩子们看到了故宫,看到了圆明园和长城”等分析,说“北京好”,是因为北京有故宫、圆明园和长城等宏伟的建筑,这是大漠深处孩子所没见过的;北京还有光碟等这些物质,这是大漠稀缺的东西;北京还有先进的教育等。

结合“好像他就是一个威力无比的发射架,从准噶尔盆地深处向宇宙向太空发送最了不起的飞行器”“他们家的麦地、玉米地、葵花地都在村庄周围,只有土豆远离田野”“孩子还记得第一颗土豆露出来时所散发的凉飕飕的带着土腥味的湿漉漉的芳香”“他们离开的时候又点一堆火,在火灰里埋了五个土豆。他们就回去了”等分析,在孩子的认知中,自认为自己生活的大漠是世界的中心,即认为准噶尔盆地才是世界的中心。这里有广阔的大漠,爷爷的学前教育,自然界丰富的物产等,孩子认为北京是没有这些的,所以认为北京“太偏僻”。

“好”“偏僻”,认为北京好,但是偏僻,这是极度矛盾的话语。当京城来西部支教的大学生用五光十色的光碟炫耀他们心中神圣的北京城的时候,那个大漠人家的小孙子的话,使年轻的老师恍然大悟。是的,“北京好,就是太偏僻了”。大漠人家素朴的生活影响着孩子的成长等。

12. B(A“亡”通“无”,没有。C“见”通“现”,显示、显现。D“决”通“诀”,辞别、告别。)

13. C(恨:怨恨)

14. B(“侵犯皇帝及上级官员”错,不包含上级官员。)

15. B(“以苏武父亲和兄长之死指出汉朝的薄情”错,应是以兄、弟之死指出汉朝的薄情。)

16. C(本段话的大意为:在这之前,丞相绛侯周勃免职回到封国,有人告发周勃谋反,把周勃捆绑押解到长安下狱治罪,结果没有反事,又恢复了他的爵位,所以贾谊用周勃的事来规劝汉文帝处罚大臣要慎重。其中注意结合文言文行文的习惯,也可借助标志词,如“先是”,固定用法,在这之前;“故”所以。本句中还可以根据一些名词,如“丞相绛侯周勃”“勃(周勃)”“长安”“贾谊”等做出判断。)

17. B(此处的“博士”是官职名,汉代博士的职责主要是掌管书籍文典,通晓史事,以备顾问。)

18. A (应该是吴公向李斯学习过,然后征召吴公做了廷尉。原文“文帝初立,闻河南守吴公治平为天下第一,故与李斯同邑,而尝学事焉,征以为廷尉”。)

19. (1)我很久没看到贾生了,自以为超过他了,今天看来,还比不上他啊。(“久”,很久;“过”,超过;“及”,比得上;以上1点1分,句意1分)

(2)他的著述总共有五十八篇,贾谊很早就死了,他做官虽然没到公卿,但也并不是生不逢时。(“凡”,总共;“虽”,虽然;“未为不遇也”,并不是生不逢时;以上1点1分,句意1分)

【附】 参考译文:

贾谊,洛阳人,十八岁时,就因能够背诵诗书和会写文章闻名当地。河南郡守吴公听到他才学优异,把他召到门下,非常器重他。汉文帝即位不久,听说河南郡守吴公政绩为全国第一,过去与李斯同乡,曾经向李斯学习过,就征召他做廷尉。廷尉说贾谊年纪虽小,但很能通晓诸子百家之书。汉文帝就召贾谊做了博士。

这时,贾谊二十多岁,在博士中是最年轻的。每次汉文帝下令讨论的问题布置下来,年长的博士们不能说上什么,而贾谊都能够一一回答,并且人人都觉得说出了他们的意思。博士们于是认为贾谊才能出众。汉文帝喜欢他,破格提拔,一年之内提升到太中大夫。

贾谊认为汉朝建立二十多年了,国家太平和洽,应当改订历法,改变服饰的颜色,订立法令制度,确定官职名称,振兴礼乐,于是起草各项仪式的法度,贾谊上奏皇上。汉文帝谨慎从事,来不及实行。然而各项法令的更改确定,以及各个诸侯都住到自己的封地里去,这些主张都是贾谊提出的。于是汉文帝与大臣商议,让贾谊担任公卿的职位。绛侯、灌侯、东阳侯、冯敬这些人嫉妒他,就诋毁说:“洛阳这个少年,年纪轻轻,学识浅薄,一心想独揽大权,给许多事情造成混乱。”由于这样,汉文帝后来也疏远了他,不采纳他的意见,让他做长沙王太傅。

贾谊因为贬官离开了,意志没有得到满足,在渡湘水时,写了一篇赋来悼念屈原。屈原是楚国一位贤明的臣子,遭受谗言而被放逐,写作《离骚》,在篇末写道:“算了吧!国家无人,没有了解我的。”贾谊追念哀伤他,因此以屈原自喻。

一年多以后,汉文帝想念贾谊,征召他回京城长安。贾谊到了,进入朝廷求见,坐在宣室里接见贾谊。汉文帝因对鬼神之事有所感触,就向买谊询问鬼神的原本。贾谊详细讲述其中的道理。一直谈到深夜,汉文帝听得不觉往前挪动坐的席垫。谈论完了,汉文帝说:“我很久没看到贾生了,自以为超过他了,今天看来,还比不上他啊。”于是任命贾谊作梁怀王的太傅。梁怀王,是汉文帝的小儿子,很受宠爱,又喜欢读书,所以叫贾谊作他的老师,他多次向贾谊请教成败得失。

过了几年,梁王刘胜坠马而死,贾谊感伤自己作为太傅失了职,常常哭泣。过了一年多,也死了。贾谊死时,年仅三十三岁。

在这之前,丞相绛侯周勃免职回到封国,有人告发周勃谋反,把周勃捆绑押解到长安下狱治罪,结果没有反事,又恢复了他的爵位,所以贾谊用周勃的事来规劝汉文帝处罚大臣要慎重。汉文帝深深地接受了他的意见,对待臣下有了分寸。这以后大臣犯了罪,都自杀,没有用严刑来拷打。

汉武帝即位,任贾谊的孙子二人为郡太守。其中贾嘉最好学,继承了良好的家风。

笔者认为:刘向称“贾谊谈论夏商周三代和秦朝治乱的意义,他的论述十分优美,他通晓国家典章制度,即使是古代的伊尹、管仲也不能超过他。假如当时他的主张被推行,功业教化必定显著。但他被庸臣陷害,实在让人痛心”。回过头去看看汉文帝暗暗地用身体力行来移风易俗,贾谊所陈述的主张被微施行了。他的著述总共有五十八篇,贾谊很早就死了,他做官虽然没到公卿,但也并不是生不逢时。

22. C(“一”不是“一下子”的意思,而是“都”的意思。)

21. 同:①都流露出对李陵不得归汉的同情;(2分)②都怀古伤今,把李陵沦落胡地、南望思乡和南宋偏安一隅,不得北渡相比,表达了南宋人民的故国之思。(2分)

异:赵诗除了表达出对李陵不得归汉的同情,还流露出对李陵受到世人误解的同情。(2分)

22. ①弥足珍贵 ②大有裨益 ③数不胜数/不可胜数/不计其数(每词1分)

23.示例一:期待各地的非遗传承人以在创新中保护和传承好民族文化为目的,在非遗的系统性保护、创造性转化、积极性开发等方面做出更多的努力。

示例二:期待各地的非遗传承人本着在创新中保护和传承好民族文化的目的,在非遗的系统性保护、创造性转化、积极性开发等方面做出更多的努力。

【解析】划横线的句子存在两处语病:第一处结构混乱,“本着……的目的”和“以……为目的”句式杂糅,可把“为”改为“的”,或把“本着”改为“以”。第二处成分残缺,应为“在……等方面”或“在……上”。

同课章节目录