生物选考命题规律3:体现创新性—重视情境创设,多途径挖掘命题素材

文档属性

| 名称 | 生物选考命题规律3:体现创新性—重视情境创设,多途径挖掘命题素材 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 424.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-12-19 10:45:25 | ||

图片预览

文档简介

生物选考命题规律

规律3:体现创新性—:重视情境创设,多途径挖掘命题素材

1.借鉴全国卷和地方卷往年真题,向经典致敬

[证据1] (2018·浙江4月选考,33节选)在验证胰岛素具有降低血糖浓度作用的实验设计中,若以小鼠活动状况为观察指标,注射胰岛素溶液和葡萄糖溶液的顺序应是________。

答案 先注射胰岛素溶液,再注射葡萄糖溶液

解析 注射胰岛素溶液后,小鼠出现活动减少、嗜睡、甚至昏迷等症状,表明活动减少、嗜睡、甚至昏迷等症状是由胰岛素引起的;再注射葡萄糖溶液,上述症状消失,说明这些症状是由于血糖浓度降低引起的;综合起来即可证明胰岛素具有降低血糖浓度的作用。

(2008·大纲Ⅰ卷,1)为了验证胰岛素具有降低血糖含量的作用,在设计实验方案时,如果以正常小鼠每次注射药物前后小鼠症状的变化为观察指标,则下列对实验组小鼠注射药物的顺序,正确的是( )

A.先注射胰岛素溶液,后注射葡萄糖溶液

B.先注射胰岛素溶液,再注射胰岛素溶液

C.先注射胰岛素溶液,后注射生理盐水

D.先注射生理盐水,后注射胰岛素溶液

答案 A

解析 选项A,已知胰岛素具有降低血糖含量的作用,注射胰岛素溶液后,小鼠体内由于血糖含量的降低,会出现活动减少、反应迟钝,甚至昏迷等低血糖症状。此时再注射葡萄糖溶液,低血糖症状缓解或消失,因此先注射胰岛素溶液,使小鼠血糖含量降低,出现低血糖症状。后注射葡萄糖溶液,使小鼠血糖含量升高,低血糖症状缓解,进一步证明了低血糖症状的出现是胰岛素的作用所致,故是正确项。选项B,先注射胰岛素溶液,再注射胰岛素溶液,不但不能使低血糖症状缓解,而且使症状加重,甚至会导致小鼠死亡,因此不能证明胰岛素具有降低血糖含量的作用,故是错误项。选项C,注射胰岛素溶液后,虽然会出现低血糖症状,但在注射生理盐水后,低血糖症状不能缓解,因此不能进一步证明低血糖症状的出现是由于胰岛素所引起的,故是错误项。选项D,先注射生理盐水,小鼠不会出现低血糖症状,后注射胰岛素溶液,小鼠虽然会出现低血糖症状,但不能证明是胰岛素引起的,可能是由注射等因素引起的,故是错误项。综上,正确答案为A选项。

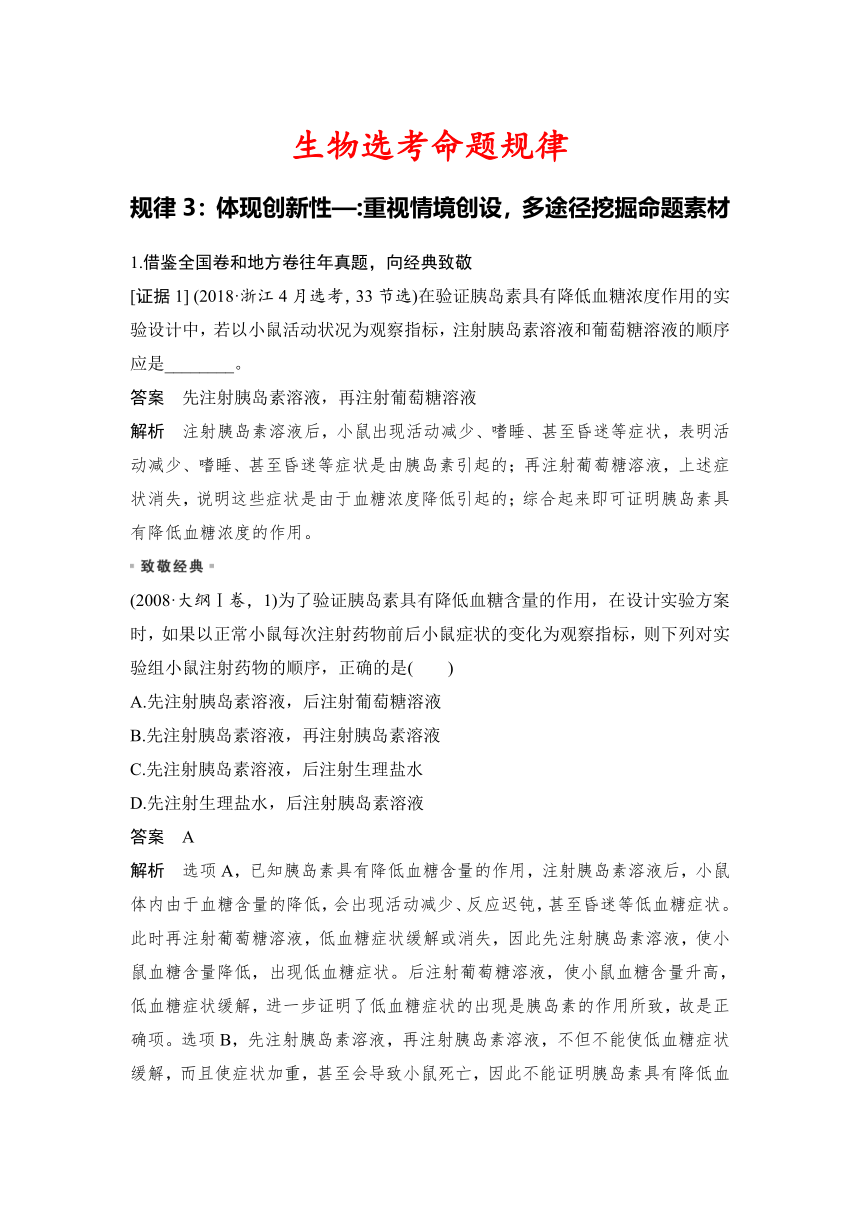

[证据2] (2018·浙江11月选考,3)母亲年龄与生育后代先天愚型病发病风险曲线图如下。据图可知,预防该病发生的主要措施是( )

A.孕前遗传咨询

B.禁止近亲结婚

C.提倡适龄生育

D.妊娠早期避免接触致畸剂

答案 C

解析 由图示可知,高龄产妇所生子女的先天愚型病的发生率明显高于适龄生育妇女,因此应提倡适龄生育。

(2008·广东卷,7)21 三体综合征患儿的发病率与母亲年龄的关系如下图所示,预防该遗传病的主要措施是( )

①适龄生育 ②基因诊断 ③染色体分析 ④B超检查

A.①③ B.①②

C.③④ B.②③

答案 A

解析 从题中曲线可知,母亲的年龄超过一定值后,随着母亲年龄增大,21 三体综合征患儿的发病率迅速上升,因此适龄生育可以减少该遗传病的发病率;

21 三体综合征患儿多了1条21号染色体,属于染色体数目变异,因此恰当的产前诊断措施是染色体分析,所以A项正确。

全国卷和地方卷的题目命制都是依据《课程标准》和《高考评价体系》进行的,随着新课程和新高考的继续推进,试题的教材版本关联度日益减弱,适当练一些全国卷和其他省市的地方卷中的经典题目,在复习备考中也是必要的,甚至是不可或缺的。

2.借鉴全国卷和地方卷中的优秀情境素材,在借鉴中创新

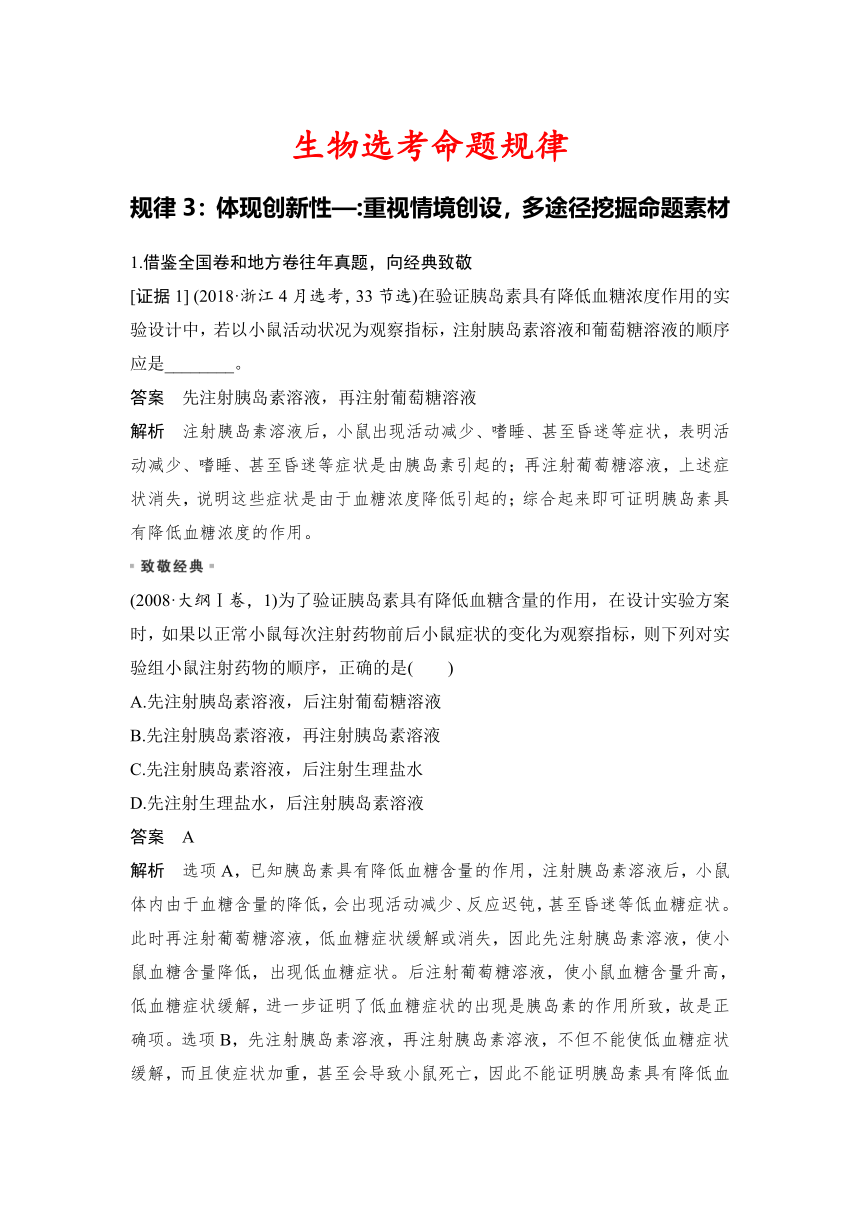

[证据1] (2021·浙江6月选考,21)某森林中,高密度的某昆虫幼虫取食落叶松,影响松树的生长,最大松针长度减小,来年幼虫的食物质量变差,导致该昆虫密度下降,使松树得到恢复。反过来随着食物质量的提高,幼虫数量又有所增加。幼虫的密度(虚线)与落叶松的最大松针长度(实线)变化关系如图所示。下列叙述错误的是( )

A.该昆虫幼虫的种群数量呈周期性波动

B.食物是该昆虫幼虫种群数量的外源性调节因素

C.该昆虫幼虫与落叶松处于同一捕食食物链中的不同环节

D.该昆虫幼虫环境容纳量的主要影响因素是落叶松的种群数量

答案 D

解析 该昆虫幼虫取食落叶松并未使落叶松种群数量变化,即影响该昆虫幼虫环境容纳量的主要因素是落叶松的最大松针长度,而非落叶松的种群数量,D错误。

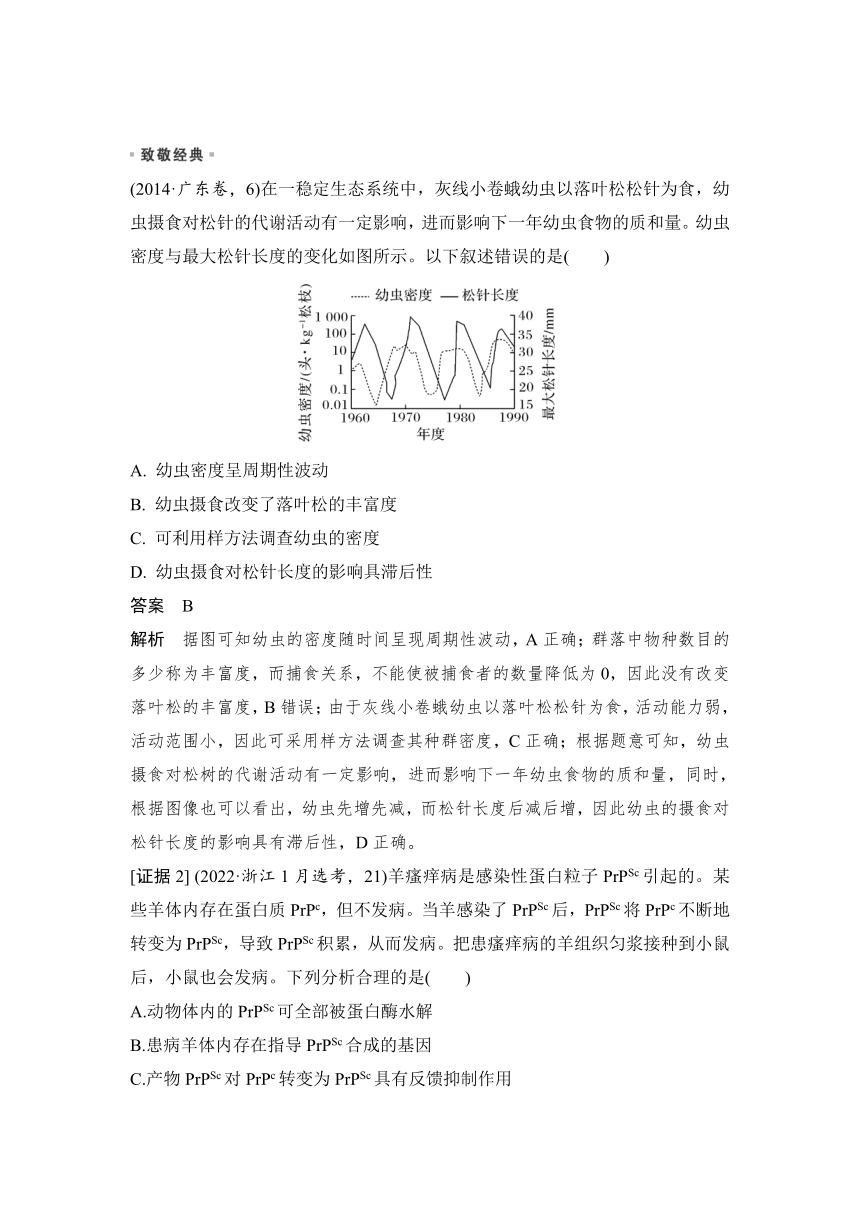

(2014·广东卷,6)在一稳定生态系统中,灰线小卷蛾幼虫以落叶松松针为食,幼虫摄食对松针的代谢活动有一定影响,进而影响下一年幼虫食物的质和量。幼虫密度与最大松针长度的变化如图所示。以下叙述错误的是( )

A. 幼虫密度呈周期性波动

B. 幼虫摄食改变了落叶松的丰富度

C. 可利用样方法调查幼虫的密度

D. 幼虫摄食对松针长度的影响具滞后性

答案 B

解析 据图可知幼虫的密度随时间呈现周期性波动,A正确;群落中物种数目的多少称为丰富度,而捕食关系,不能使被捕食者的数量降低为0,因此没有改变落叶松的丰富度,B错误;由于灰线小卷蛾幼虫以落叶松松针为食,活动能力弱,活动范围小,因此可采用样方法调查其种群密度,C正确;根据题意可知,幼虫摄食对松树的代谢活动有一定影响,进而影响下一年幼虫食物的质和量,同时,根据图像也可以看出,幼虫先增先减,而松针长度后减后增,因此幼虫的摄食对松针长度的影响具有滞后性,D正确。

[证据2] (2022·浙江1月选考,21)羊瘙痒病是感染性蛋白粒子PrPSc引起的。某些羊体内存在蛋白质PrPc,但不发病。当羊感染了PrPSc后,PrPSc将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc积累,从而发病。把患瘙痒病的羊组织匀浆接种到小鼠后,小鼠也会发病。下列分析合理的是( )

A.动物体内的PrPSc可全部被蛋白酶水解

B.患病羊体内存在指导PrPSc合成的基因

C.产物PrPSc对PrPc转变为PrPSc具有反馈抑制作用

D.给PrPc基因敲除小鼠接种PrPSc,小鼠不会发病

答案 D

解析 PrPSc将PrPc转变成和自己一样的结构,即PrPSc。模板是PrPSc,原料是PrPc,产物是PrPSc。PrPSc接种到小鼠后,小鼠会发病,故动物体内的PrPS c不能全部被蛋白酶水解,A错误;患病羊体内存在指导PrPc合成的基因,没有指导PrPSc合成的基因,B错误;产物PrPSc对PrPc转变为PrPSc没有抑制作用,C错误;PrPc基因敲除小鼠不能合成PrPc,没有原料,接种PrPSc,不会有PrPSc的积累,故小鼠不会发病,D正确。

(2015·新课标Ⅰ卷,5)人或动物PrP基因编码一种蛋白(PrPc),该蛋白无致病性。PrPc的空间结构改变后成为PrPsc(朊粒),就具有了致病性。PrPsc可以诱导更多的PrPsc转变为PrPsc,实现朊粒的增殖,可以引起疯牛病。据此判断,下列叙述正确的是( )

A.朊粒侵入机体后可整合到宿主的基因组中

B.朊粒的增殖方式与肺炎链球菌的增殖方式相同

C.蛋白质空间结构的改变可以使其功能发生变化

D.PrPc转变为PrPsc的过程属于遗传信息的翻译过程

答案 C

解析 由题干提供的信息可知,朊粒由蛋白质构成,不含有核酸,朊粒的宿主细胞基因组是核酸,能够整合到宿主细胞基因组的只能是核酸,而构成朊粒的蛋白质不可能整合到宿主细胞基因组中。肺炎链球菌为原核生物,在细胞增殖时,有蛋白质合成和核酸复制,其增殖方式是二分裂,而朊粒的增殖是通过PrPsc诱导更多的PrPc转变为PrPsc来实现,因此朊粒的增殖方式与肺炎链球菌的增殖方式是不相同的。PrPc是一种维持大脑神经细胞正常生长发育的可溶性蛋白质,该蛋白无致病性,但该蛋白质空间结构改变后变成不溶性的蛋白质PrPsc(即朊粒),PrPc转变为PrPsc后就失去了功能,大脑神经细胞不能正常生长发育,就出现病症,则说明蛋白质空间结构的改变可以使其功能发生变化。遗传信息的翻译过程是指mRNA指导蛋白质合成的过程,是遗传信息在不同分子之间流动的过程,而PrPc转变为PrPsc的过程是同一分子空间结构相互转变的过程。因此正确选项是C。

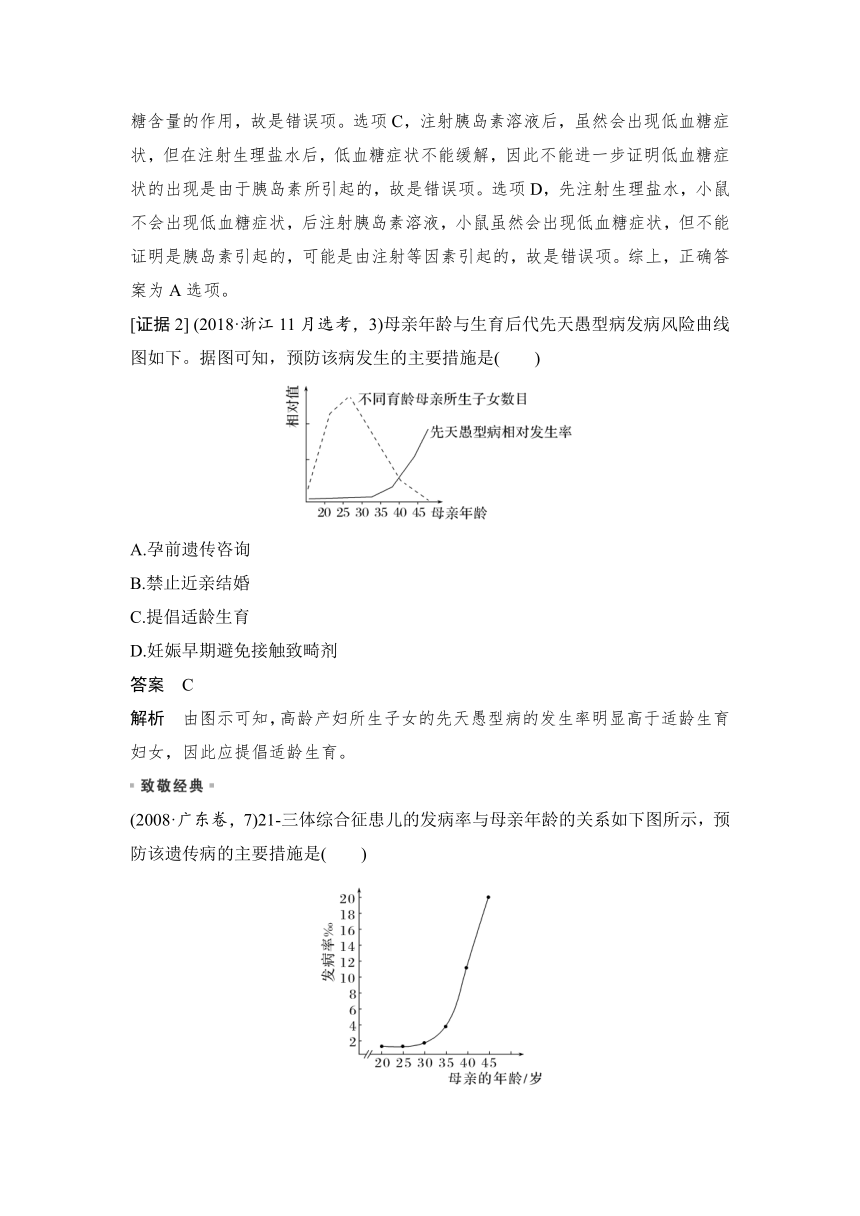

[证据3] (2021·浙江6月选考,26)某森林因火灾被大片烧毁。下图是火烧后该地的植物群落在恢复过程中,各类不同植物类型生物量的变化状况。

回答下列问题:

(1)图中的生物量是指净生产量在调查时刻前的____________________________________________________________________。

(2)该植物群落的恢复过程实际上是一个群落的演替过程,这种演替类型属于________。恢复到一定阶段时,图示的不同植物类型同时交织在一起,这体现了群落的________结构。

(3)当群落演替到________时,群落的总生物量将保持相对稳定,其原因是_____________________________________________________________________

________________________。

在此之前的群落演替过程中,不同植物类型中________的生物量会持续上升,而________________________________的生物量呈下降趋势。

答案 (1)积累量 (2)次生演替 垂直

(3)顶极群落 群落的总初级生产量与总呼吸量相等 乔木 高灌木、矮灌木和草本

解析 (1)生物量实际上就是净生产量在某一调查时刻前的积累量。

(2)森林火灾后会留下大量的有机质和有生存力的孢子和种子等繁殖体,其恢复过程属于次生演替。图示不同的植物类型交织在一起,在垂直方向上形成分层的特点,体现了群落的垂直结构。

(3)当群落演替到顶极群落时,群落的总生物量将保持相对稳定,原因是群落的总初级生产量与总呼吸量相等。在此之前的群落演替过程中,竞争能力强的乔木生物量会持续上升,而竞争中处于弱势的高灌木、矮灌木和草本的生物量呈下降趋势。

(2017·天津卷,7)大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程见下图。

(1)该火烧迹地上发生的是____________演替。与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的________结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为________,主要原因是它们与乔木竞争时获得的________。

(3)针叶林凋落物的氮磷分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,最好种植________,以加快氮磷循环。

答案 (1)次生 垂直 (2)下降后保持相对稳定 光逐渐减少 (3)阔叶树

解析 (1)火烧迹地发生的演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替,属于次生演替。与①(草本灌木阶段)相比,③(针阔混交林阶段)具有更复杂的垂直结构,群落对光的利用更充分。

(2)据图分析,火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为下降后保持相对稳定,主要原因是它们与乔木竞争时获得的光逐渐减少。

(3)针叶林凋落物的氮磷分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,一般不选择针叶树,最好种植阔叶树,以加快氮磷循环。

做真题如“品好茶”,“需细细地品”,慢慢地“回味”,建议考生在做真题时:①要认真研究题目的“关键词”和“限定条件”,认真审题;②认真研究“标答”,体会“标答”的“准确”、“科学”与“简炼”;③归纳总结之后,要从不同角度、不同层次尝试对真题作“变式”,茶香之味,才会余味悠长。

3.创设三类情境,落地《高考评价体系》

(1)生活、学习与实践情境

[证据1] (2021·1月浙江选考,5)某企业宣称研发出一种新型解酒药,该企业的营销人员以非常“专业”的说辞推介其产品。下列关于解酒机理的说辞,合理的是( )

A.提高肝细胞内质网上酶的活性,加快酒精的分解

B.提高胃细胞中线粒体的活性,促进胃蛋白酶对酒精的消化

C.提高肠道细胞中溶酶体的活性,增加消化酶的分泌以快速消化酒精

D.提高血细胞中高尔基体的活性,加快酒精转运使血液中酒精含量快速下降

答案 A

解析 人的肝脏细胞中的光面内质网上有分解酒精的酶,提高酶的活性,能加速酒精的分解,A正确;由于酶具有专一性,故胃蛋白酶不能消化酒精,B错误;溶酶体的功能是消化细胞从外界吞入的颗粒和细胞自身产生的碎渣,提高溶酶体的活性并不能增加消化酶的分泌,同时,肠道中分泌的消化酶并不能消化酒精,C错误;高尔基体是真核细胞中的物质转运系统,主要转运分泌蛋白,与酒精的转运无关,D错误。

[证据2] (2020·浙江1月选考,20)胎萌是指种子未脱离母体即发芽。下列关于种子胎萌和萌发的叙述,错误的是( )

A.外施赤霉素合成抑制剂,种子萌发会受到抑制

B.抑制与脱落酸合成相关酶的基因表达,会引起胎萌

C.外施脱落酸,可抑制脱落酸受体缺失突变体发生胎萌

D.离体的水稻成熟胚,可在无激素的MS培养基上萌发

答案 C

解析 赤霉素可促进种子萌发,因此外施赤霉素合成抑制剂,种子萌发会受到抑制,A正确;脱落酸可抑制种子萌发,因此抑制与脱落酸合成相关酶的基因表达,会引起胎萌,B正确;外施脱落酸,可抑制种子萌发,但对于脱落酸受体缺失突变体无效,C错误;离体的水稻成熟胚自身可合成赤霉素,因此可在无激素的MS培养基上萌发,D正确。

(2)科学史情境

[证据3] (2018·浙江4月选考)某研究小组进行“探究DNA的复制过程”的活动,结果如图所示。其中培养大肠杆菌的唯一氮源是14NH4Cl或15NH4Cl,a、b、c表示离心管编号,条带表示大肠杆菌DNA离心后在离心管中的分布位置。下列叙述错误的是( )

A.本活动运用了同位素示踪和密度梯度离心技术

B.a管的结果表明该管中的大肠杆菌是在含14NH4Cl的培养液中培养的

C.b管的结果表明该管中的大肠杆菌的DNA都是15N-14N-DNA

D.实验结果说明DNA分子的复制是半保留复制的

答案 B

解析 a管中的DNA离心后全部分布在离心管的下部,说明这些DNA分子相对质量最大,表明该管中的大肠杆菌是在含15NH4Cl的培养液中培养的。

(3)科学探究情境

[证据4] (2020·浙江7月选考,25)将某植物叶片分离得到的叶绿体,分别置于含不同蔗糖浓度的反应介质溶液中,测量其光合速率,结果如图所示。图中光合速率用单位时间内单位叶绿素含量消耗的二氧化碳量表示。下列叙述正确的是( )

A.测得的该植物叶片的光合速率小于该叶片分离得到的叶绿体的光合速率

B.若分离的叶绿体中存在一定比例的破碎叶绿体,测得的光合速率与无破碎叶绿体的相比,光合速率偏大

C.若该植物较长时间处于遮阴环境,叶片内蔗糖浓度与光合速率的关系与图中B~C段对应的关系相似

D.若该植物处于开花期,人为摘除花朵,叶片内蔗糖浓度与光合速率的关系与图中A~B段对应的关系相似

答案 A

解析 测得的植物叶片的光合速率为净光合速率,不仅需要考虑叶绿体的光合速率,还需要考虑线粒体的呼吸速率,因此分离得到的叶绿体的光合速率大于测得的该植物叶片的光合速率,A正确;叶绿体被破碎后,结构被破坏,无法进行光合作用,因此无破碎叶绿体的光合速率比有一定比例破碎叶绿体的光合速率大,B错误;若该植物较长时间处于遮阴环境,由于缺乏光照,光反应减弱,导致碳反应速率减小,蔗糖合成一直较少,两者关系不同于B~C段,C错误;若该植物处于开花期,人为摘除花朵后,叶片光合作用产生的蔗糖不能运输到花朵,导致叶片内蔗糖积累过多,不利于光合作用的进行,其蔗糖浓度与光合速率的关系与图中B~C段对应的关系相似,D错误。

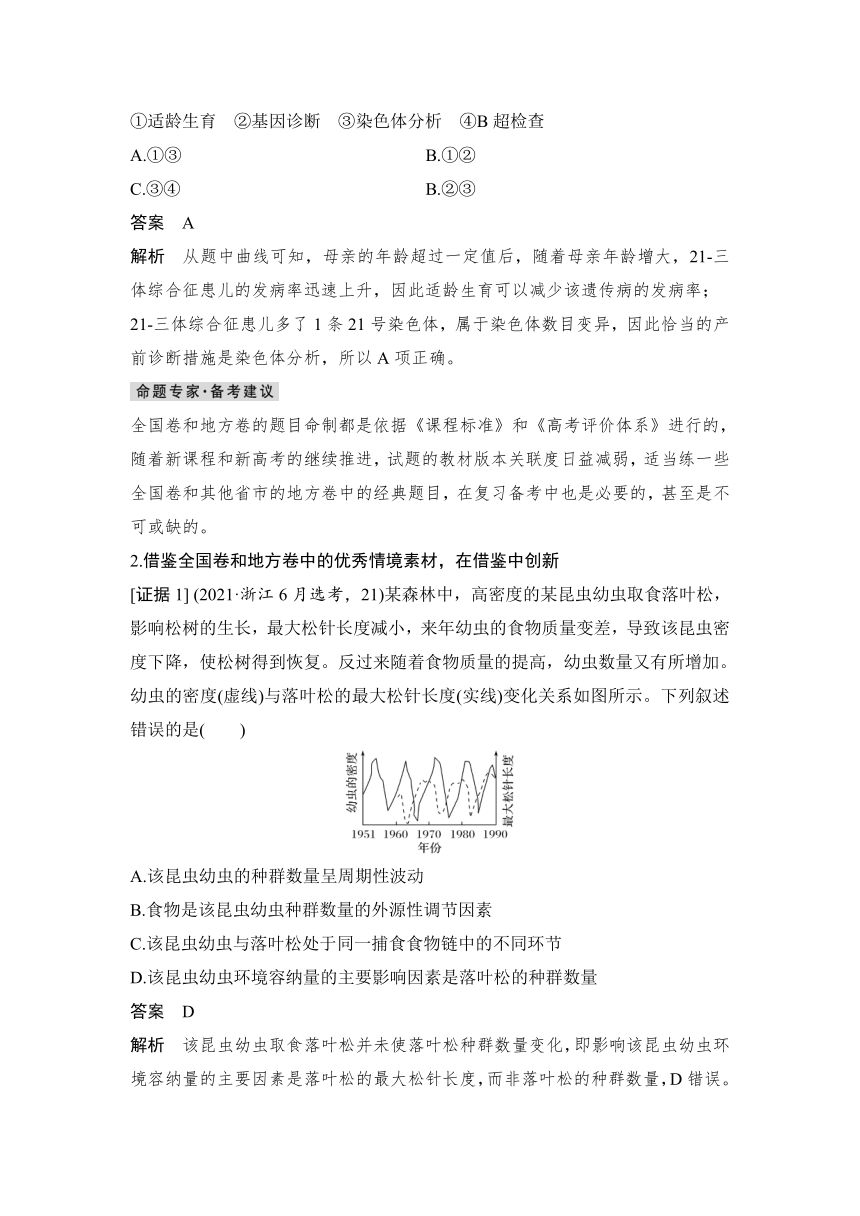

[证据5] (2021·1月浙江选考,28)水稻雌雄同株,从高秆不抗病植株(核型2n=24)(甲)选育出矮秆不抗病植株(乙)和高秆抗病植株(丙)。甲和乙杂交、甲和丙杂交获得的F1均为高秆不抗病,乙和丙杂交获得的F1为高秆不抗病和高秆抗病。高秆和矮秆、不抗病和抗病两对相对性状独立遗传,分别由等位基因A(a)、B(b)控制,基因B(b)位于11号染色体上,某对染色体缺少1条或2条的植株能正常存活。甲、乙和丙均未发生染色体结构变异,甲、乙和丙体细胞的染色体DNA相对含量如图所示(甲的染色体DNA相对含量记为1.0)。

回答下列问题:

(1)为分析乙的核型,取乙植株根尖,经固定、酶解处理、染色和压片等过程,显微观察分裂中期细胞的染色体。其中酶解处理所用的酶是________,乙的核型为________________。

(2)甲和乙杂交获得F1,F1自交获得F2。F1基因型有________种,F2中核型2n-2=22的植株所占的比例为________。

(3)利用乙和丙通过杂交育种可培育纯合的矮秆抗病水稻,育种过程是________________________________________________________________。

(4)甲和丙杂交获得F1,F1自交获得F2。写出F1自交获得F2的遗传图解。

答案 (1)果胶酶 2n-1=23

(2)2 1/8

(3)乙和丙杂交获得F1,取F1中高秆不抗病的植株进行自交,从F2中选取矮秆抗病植株

(4)如图所示

解析 (1)用果胶酶处理可使植物细胞之间的果胶质层松散,便于细胞分散开以利于显微观察。由题图可知,乙植株11号染色体少一条,其核型为2n-1=23。

(2)高秆不抗病植株甲(2n=24)与矮秆不抗病植株乙(2n-1=23)杂交获得的F1均为高秆不抗病,可知高秆为显性性状。高秆不抗病植株甲(2n=24)和高秆抗病植株丙(2n=24)杂交获得的F1均为高秆不抗病,可知不抗病为显性性状。则甲植株的基因型为AABB,乙植株的基因型为aaBO,甲乙杂交所得F1的基因型有AaBB和AaBO两种。F1自交获得F2,F2中核型为2n-2=22的植株的基因型为_ _OO,所占比例为1/2×1/4=1/8。

(3)乙(aaBO)和丙(AAbb)通过杂交育种培育纯合的矮秆抗病水稻(aabb)的育种过程如下:乙和丙杂交获得F1,取F1中高秆不抗病(AaBb)的植株进行自交,从F2代中选取矮秆抗病植株(aabb)。

(4)甲(AABB)和丙(AAbb)杂交获得F1(AABb),F1(AABb)自交获得F2的遗传图解见答案。

试题情境是实现考查目标的载体,建议考生:①关注日常生活中或社会实践中常见的生物学相关现象或问题;②重视实验课的动手实践与动脑思考;③重视科学史中蕴含的生物学知识的归纳和生物学研究思路与方法的提炼;④尝试进行解题建模,切记“题海无边,回头是岸”。

规律3:体现创新性—:重视情境创设,多途径挖掘命题素材

1.借鉴全国卷和地方卷往年真题,向经典致敬

[证据1] (2018·浙江4月选考,33节选)在验证胰岛素具有降低血糖浓度作用的实验设计中,若以小鼠活动状况为观察指标,注射胰岛素溶液和葡萄糖溶液的顺序应是________。

答案 先注射胰岛素溶液,再注射葡萄糖溶液

解析 注射胰岛素溶液后,小鼠出现活动减少、嗜睡、甚至昏迷等症状,表明活动减少、嗜睡、甚至昏迷等症状是由胰岛素引起的;再注射葡萄糖溶液,上述症状消失,说明这些症状是由于血糖浓度降低引起的;综合起来即可证明胰岛素具有降低血糖浓度的作用。

(2008·大纲Ⅰ卷,1)为了验证胰岛素具有降低血糖含量的作用,在设计实验方案时,如果以正常小鼠每次注射药物前后小鼠症状的变化为观察指标,则下列对实验组小鼠注射药物的顺序,正确的是( )

A.先注射胰岛素溶液,后注射葡萄糖溶液

B.先注射胰岛素溶液,再注射胰岛素溶液

C.先注射胰岛素溶液,后注射生理盐水

D.先注射生理盐水,后注射胰岛素溶液

答案 A

解析 选项A,已知胰岛素具有降低血糖含量的作用,注射胰岛素溶液后,小鼠体内由于血糖含量的降低,会出现活动减少、反应迟钝,甚至昏迷等低血糖症状。此时再注射葡萄糖溶液,低血糖症状缓解或消失,因此先注射胰岛素溶液,使小鼠血糖含量降低,出现低血糖症状。后注射葡萄糖溶液,使小鼠血糖含量升高,低血糖症状缓解,进一步证明了低血糖症状的出现是胰岛素的作用所致,故是正确项。选项B,先注射胰岛素溶液,再注射胰岛素溶液,不但不能使低血糖症状缓解,而且使症状加重,甚至会导致小鼠死亡,因此不能证明胰岛素具有降低血糖含量的作用,故是错误项。选项C,注射胰岛素溶液后,虽然会出现低血糖症状,但在注射生理盐水后,低血糖症状不能缓解,因此不能进一步证明低血糖症状的出现是由于胰岛素所引起的,故是错误项。选项D,先注射生理盐水,小鼠不会出现低血糖症状,后注射胰岛素溶液,小鼠虽然会出现低血糖症状,但不能证明是胰岛素引起的,可能是由注射等因素引起的,故是错误项。综上,正确答案为A选项。

[证据2] (2018·浙江11月选考,3)母亲年龄与生育后代先天愚型病发病风险曲线图如下。据图可知,预防该病发生的主要措施是( )

A.孕前遗传咨询

B.禁止近亲结婚

C.提倡适龄生育

D.妊娠早期避免接触致畸剂

答案 C

解析 由图示可知,高龄产妇所生子女的先天愚型病的发生率明显高于适龄生育妇女,因此应提倡适龄生育。

(2008·广东卷,7)21 三体综合征患儿的发病率与母亲年龄的关系如下图所示,预防该遗传病的主要措施是( )

①适龄生育 ②基因诊断 ③染色体分析 ④B超检查

A.①③ B.①②

C.③④ B.②③

答案 A

解析 从题中曲线可知,母亲的年龄超过一定值后,随着母亲年龄增大,21 三体综合征患儿的发病率迅速上升,因此适龄生育可以减少该遗传病的发病率;

21 三体综合征患儿多了1条21号染色体,属于染色体数目变异,因此恰当的产前诊断措施是染色体分析,所以A项正确。

全国卷和地方卷的题目命制都是依据《课程标准》和《高考评价体系》进行的,随着新课程和新高考的继续推进,试题的教材版本关联度日益减弱,适当练一些全国卷和其他省市的地方卷中的经典题目,在复习备考中也是必要的,甚至是不可或缺的。

2.借鉴全国卷和地方卷中的优秀情境素材,在借鉴中创新

[证据1] (2021·浙江6月选考,21)某森林中,高密度的某昆虫幼虫取食落叶松,影响松树的生长,最大松针长度减小,来年幼虫的食物质量变差,导致该昆虫密度下降,使松树得到恢复。反过来随着食物质量的提高,幼虫数量又有所增加。幼虫的密度(虚线)与落叶松的最大松针长度(实线)变化关系如图所示。下列叙述错误的是( )

A.该昆虫幼虫的种群数量呈周期性波动

B.食物是该昆虫幼虫种群数量的外源性调节因素

C.该昆虫幼虫与落叶松处于同一捕食食物链中的不同环节

D.该昆虫幼虫环境容纳量的主要影响因素是落叶松的种群数量

答案 D

解析 该昆虫幼虫取食落叶松并未使落叶松种群数量变化,即影响该昆虫幼虫环境容纳量的主要因素是落叶松的最大松针长度,而非落叶松的种群数量,D错误。

(2014·广东卷,6)在一稳定生态系统中,灰线小卷蛾幼虫以落叶松松针为食,幼虫摄食对松针的代谢活动有一定影响,进而影响下一年幼虫食物的质和量。幼虫密度与最大松针长度的变化如图所示。以下叙述错误的是( )

A. 幼虫密度呈周期性波动

B. 幼虫摄食改变了落叶松的丰富度

C. 可利用样方法调查幼虫的密度

D. 幼虫摄食对松针长度的影响具滞后性

答案 B

解析 据图可知幼虫的密度随时间呈现周期性波动,A正确;群落中物种数目的多少称为丰富度,而捕食关系,不能使被捕食者的数量降低为0,因此没有改变落叶松的丰富度,B错误;由于灰线小卷蛾幼虫以落叶松松针为食,活动能力弱,活动范围小,因此可采用样方法调查其种群密度,C正确;根据题意可知,幼虫摄食对松树的代谢活动有一定影响,进而影响下一年幼虫食物的质和量,同时,根据图像也可以看出,幼虫先增先减,而松针长度后减后增,因此幼虫的摄食对松针长度的影响具有滞后性,D正确。

[证据2] (2022·浙江1月选考,21)羊瘙痒病是感染性蛋白粒子PrPSc引起的。某些羊体内存在蛋白质PrPc,但不发病。当羊感染了PrPSc后,PrPSc将PrPc不断地转变为PrPSc,导致PrPSc积累,从而发病。把患瘙痒病的羊组织匀浆接种到小鼠后,小鼠也会发病。下列分析合理的是( )

A.动物体内的PrPSc可全部被蛋白酶水解

B.患病羊体内存在指导PrPSc合成的基因

C.产物PrPSc对PrPc转变为PrPSc具有反馈抑制作用

D.给PrPc基因敲除小鼠接种PrPSc,小鼠不会发病

答案 D

解析 PrPSc将PrPc转变成和自己一样的结构,即PrPSc。模板是PrPSc,原料是PrPc,产物是PrPSc。PrPSc接种到小鼠后,小鼠会发病,故动物体内的PrPS c不能全部被蛋白酶水解,A错误;患病羊体内存在指导PrPc合成的基因,没有指导PrPSc合成的基因,B错误;产物PrPSc对PrPc转变为PrPSc没有抑制作用,C错误;PrPc基因敲除小鼠不能合成PrPc,没有原料,接种PrPSc,不会有PrPSc的积累,故小鼠不会发病,D正确。

(2015·新课标Ⅰ卷,5)人或动物PrP基因编码一种蛋白(PrPc),该蛋白无致病性。PrPc的空间结构改变后成为PrPsc(朊粒),就具有了致病性。PrPsc可以诱导更多的PrPsc转变为PrPsc,实现朊粒的增殖,可以引起疯牛病。据此判断,下列叙述正确的是( )

A.朊粒侵入机体后可整合到宿主的基因组中

B.朊粒的增殖方式与肺炎链球菌的增殖方式相同

C.蛋白质空间结构的改变可以使其功能发生变化

D.PrPc转变为PrPsc的过程属于遗传信息的翻译过程

答案 C

解析 由题干提供的信息可知,朊粒由蛋白质构成,不含有核酸,朊粒的宿主细胞基因组是核酸,能够整合到宿主细胞基因组的只能是核酸,而构成朊粒的蛋白质不可能整合到宿主细胞基因组中。肺炎链球菌为原核生物,在细胞增殖时,有蛋白质合成和核酸复制,其增殖方式是二分裂,而朊粒的增殖是通过PrPsc诱导更多的PrPc转变为PrPsc来实现,因此朊粒的增殖方式与肺炎链球菌的增殖方式是不相同的。PrPc是一种维持大脑神经细胞正常生长发育的可溶性蛋白质,该蛋白无致病性,但该蛋白质空间结构改变后变成不溶性的蛋白质PrPsc(即朊粒),PrPc转变为PrPsc后就失去了功能,大脑神经细胞不能正常生长发育,就出现病症,则说明蛋白质空间结构的改变可以使其功能发生变化。遗传信息的翻译过程是指mRNA指导蛋白质合成的过程,是遗传信息在不同分子之间流动的过程,而PrPc转变为PrPsc的过程是同一分子空间结构相互转变的过程。因此正确选项是C。

[证据3] (2021·浙江6月选考,26)某森林因火灾被大片烧毁。下图是火烧后该地的植物群落在恢复过程中,各类不同植物类型生物量的变化状况。

回答下列问题:

(1)图中的生物量是指净生产量在调查时刻前的____________________________________________________________________。

(2)该植物群落的恢复过程实际上是一个群落的演替过程,这种演替类型属于________。恢复到一定阶段时,图示的不同植物类型同时交织在一起,这体现了群落的________结构。

(3)当群落演替到________时,群落的总生物量将保持相对稳定,其原因是_____________________________________________________________________

________________________。

在此之前的群落演替过程中,不同植物类型中________的生物量会持续上升,而________________________________的生物量呈下降趋势。

答案 (1)积累量 (2)次生演替 垂直

(3)顶极群落 群落的总初级生产量与总呼吸量相等 乔木 高灌木、矮灌木和草本

解析 (1)生物量实际上就是净生产量在某一调查时刻前的积累量。

(2)森林火灾后会留下大量的有机质和有生存力的孢子和种子等繁殖体,其恢复过程属于次生演替。图示不同的植物类型交织在一起,在垂直方向上形成分层的特点,体现了群落的垂直结构。

(3)当群落演替到顶极群落时,群落的总生物量将保持相对稳定,原因是群落的总初级生产量与总呼吸量相等。在此之前的群落演替过程中,竞争能力强的乔木生物量会持续上升,而竞争中处于弱势的高灌木、矮灌木和草本的生物量呈下降趋势。

(2017·天津卷,7)大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程见下图。

(1)该火烧迹地上发生的是____________演替。与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的________结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为________,主要原因是它们与乔木竞争时获得的________。

(3)针叶林凋落物的氮磷分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,最好种植________,以加快氮磷循环。

答案 (1)次生 垂直 (2)下降后保持相对稳定 光逐渐减少 (3)阔叶树

解析 (1)火烧迹地发生的演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替,属于次生演替。与①(草本灌木阶段)相比,③(针阔混交林阶段)具有更复杂的垂直结构,群落对光的利用更充分。

(2)据图分析,火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为下降后保持相对稳定,主要原因是它们与乔木竞争时获得的光逐渐减少。

(3)针叶林凋落物的氮磷分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,一般不选择针叶树,最好种植阔叶树,以加快氮磷循环。

做真题如“品好茶”,“需细细地品”,慢慢地“回味”,建议考生在做真题时:①要认真研究题目的“关键词”和“限定条件”,认真审题;②认真研究“标答”,体会“标答”的“准确”、“科学”与“简炼”;③归纳总结之后,要从不同角度、不同层次尝试对真题作“变式”,茶香之味,才会余味悠长。

3.创设三类情境,落地《高考评价体系》

(1)生活、学习与实践情境

[证据1] (2021·1月浙江选考,5)某企业宣称研发出一种新型解酒药,该企业的营销人员以非常“专业”的说辞推介其产品。下列关于解酒机理的说辞,合理的是( )

A.提高肝细胞内质网上酶的活性,加快酒精的分解

B.提高胃细胞中线粒体的活性,促进胃蛋白酶对酒精的消化

C.提高肠道细胞中溶酶体的活性,增加消化酶的分泌以快速消化酒精

D.提高血细胞中高尔基体的活性,加快酒精转运使血液中酒精含量快速下降

答案 A

解析 人的肝脏细胞中的光面内质网上有分解酒精的酶,提高酶的活性,能加速酒精的分解,A正确;由于酶具有专一性,故胃蛋白酶不能消化酒精,B错误;溶酶体的功能是消化细胞从外界吞入的颗粒和细胞自身产生的碎渣,提高溶酶体的活性并不能增加消化酶的分泌,同时,肠道中分泌的消化酶并不能消化酒精,C错误;高尔基体是真核细胞中的物质转运系统,主要转运分泌蛋白,与酒精的转运无关,D错误。

[证据2] (2020·浙江1月选考,20)胎萌是指种子未脱离母体即发芽。下列关于种子胎萌和萌发的叙述,错误的是( )

A.外施赤霉素合成抑制剂,种子萌发会受到抑制

B.抑制与脱落酸合成相关酶的基因表达,会引起胎萌

C.外施脱落酸,可抑制脱落酸受体缺失突变体发生胎萌

D.离体的水稻成熟胚,可在无激素的MS培养基上萌发

答案 C

解析 赤霉素可促进种子萌发,因此外施赤霉素合成抑制剂,种子萌发会受到抑制,A正确;脱落酸可抑制种子萌发,因此抑制与脱落酸合成相关酶的基因表达,会引起胎萌,B正确;外施脱落酸,可抑制种子萌发,但对于脱落酸受体缺失突变体无效,C错误;离体的水稻成熟胚自身可合成赤霉素,因此可在无激素的MS培养基上萌发,D正确。

(2)科学史情境

[证据3] (2018·浙江4月选考)某研究小组进行“探究DNA的复制过程”的活动,结果如图所示。其中培养大肠杆菌的唯一氮源是14NH4Cl或15NH4Cl,a、b、c表示离心管编号,条带表示大肠杆菌DNA离心后在离心管中的分布位置。下列叙述错误的是( )

A.本活动运用了同位素示踪和密度梯度离心技术

B.a管的结果表明该管中的大肠杆菌是在含14NH4Cl的培养液中培养的

C.b管的结果表明该管中的大肠杆菌的DNA都是15N-14N-DNA

D.实验结果说明DNA分子的复制是半保留复制的

答案 B

解析 a管中的DNA离心后全部分布在离心管的下部,说明这些DNA分子相对质量最大,表明该管中的大肠杆菌是在含15NH4Cl的培养液中培养的。

(3)科学探究情境

[证据4] (2020·浙江7月选考,25)将某植物叶片分离得到的叶绿体,分别置于含不同蔗糖浓度的反应介质溶液中,测量其光合速率,结果如图所示。图中光合速率用单位时间内单位叶绿素含量消耗的二氧化碳量表示。下列叙述正确的是( )

A.测得的该植物叶片的光合速率小于该叶片分离得到的叶绿体的光合速率

B.若分离的叶绿体中存在一定比例的破碎叶绿体,测得的光合速率与无破碎叶绿体的相比,光合速率偏大

C.若该植物较长时间处于遮阴环境,叶片内蔗糖浓度与光合速率的关系与图中B~C段对应的关系相似

D.若该植物处于开花期,人为摘除花朵,叶片内蔗糖浓度与光合速率的关系与图中A~B段对应的关系相似

答案 A

解析 测得的植物叶片的光合速率为净光合速率,不仅需要考虑叶绿体的光合速率,还需要考虑线粒体的呼吸速率,因此分离得到的叶绿体的光合速率大于测得的该植物叶片的光合速率,A正确;叶绿体被破碎后,结构被破坏,无法进行光合作用,因此无破碎叶绿体的光合速率比有一定比例破碎叶绿体的光合速率大,B错误;若该植物较长时间处于遮阴环境,由于缺乏光照,光反应减弱,导致碳反应速率减小,蔗糖合成一直较少,两者关系不同于B~C段,C错误;若该植物处于开花期,人为摘除花朵后,叶片光合作用产生的蔗糖不能运输到花朵,导致叶片内蔗糖积累过多,不利于光合作用的进行,其蔗糖浓度与光合速率的关系与图中B~C段对应的关系相似,D错误。

[证据5] (2021·1月浙江选考,28)水稻雌雄同株,从高秆不抗病植株(核型2n=24)(甲)选育出矮秆不抗病植株(乙)和高秆抗病植株(丙)。甲和乙杂交、甲和丙杂交获得的F1均为高秆不抗病,乙和丙杂交获得的F1为高秆不抗病和高秆抗病。高秆和矮秆、不抗病和抗病两对相对性状独立遗传,分别由等位基因A(a)、B(b)控制,基因B(b)位于11号染色体上,某对染色体缺少1条或2条的植株能正常存活。甲、乙和丙均未发生染色体结构变异,甲、乙和丙体细胞的染色体DNA相对含量如图所示(甲的染色体DNA相对含量记为1.0)。

回答下列问题:

(1)为分析乙的核型,取乙植株根尖,经固定、酶解处理、染色和压片等过程,显微观察分裂中期细胞的染色体。其中酶解处理所用的酶是________,乙的核型为________________。

(2)甲和乙杂交获得F1,F1自交获得F2。F1基因型有________种,F2中核型2n-2=22的植株所占的比例为________。

(3)利用乙和丙通过杂交育种可培育纯合的矮秆抗病水稻,育种过程是________________________________________________________________。

(4)甲和丙杂交获得F1,F1自交获得F2。写出F1自交获得F2的遗传图解。

答案 (1)果胶酶 2n-1=23

(2)2 1/8

(3)乙和丙杂交获得F1,取F1中高秆不抗病的植株进行自交,从F2中选取矮秆抗病植株

(4)如图所示

解析 (1)用果胶酶处理可使植物细胞之间的果胶质层松散,便于细胞分散开以利于显微观察。由题图可知,乙植株11号染色体少一条,其核型为2n-1=23。

(2)高秆不抗病植株甲(2n=24)与矮秆不抗病植株乙(2n-1=23)杂交获得的F1均为高秆不抗病,可知高秆为显性性状。高秆不抗病植株甲(2n=24)和高秆抗病植株丙(2n=24)杂交获得的F1均为高秆不抗病,可知不抗病为显性性状。则甲植株的基因型为AABB,乙植株的基因型为aaBO,甲乙杂交所得F1的基因型有AaBB和AaBO两种。F1自交获得F2,F2中核型为2n-2=22的植株的基因型为_ _OO,所占比例为1/2×1/4=1/8。

(3)乙(aaBO)和丙(AAbb)通过杂交育种培育纯合的矮秆抗病水稻(aabb)的育种过程如下:乙和丙杂交获得F1,取F1中高秆不抗病(AaBb)的植株进行自交,从F2代中选取矮秆抗病植株(aabb)。

(4)甲(AABB)和丙(AAbb)杂交获得F1(AABb),F1(AABb)自交获得F2的遗传图解见答案。

试题情境是实现考查目标的载体,建议考生:①关注日常生活中或社会实践中常见的生物学相关现象或问题;②重视实验课的动手实践与动脑思考;③重视科学史中蕴含的生物学知识的归纳和生物学研究思路与方法的提炼;④尝试进行解题建模,切记“题海无边,回头是岸”。

同课章节目录