陕西省延安市宝塔区2022-2023学年高一上学期历史期中考试试卷(无答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省延安市宝塔区2022-2023学年高一上学期历史期中考试试卷(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 406.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-18 11:00:38 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年度高一历史期中试卷

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共48分)

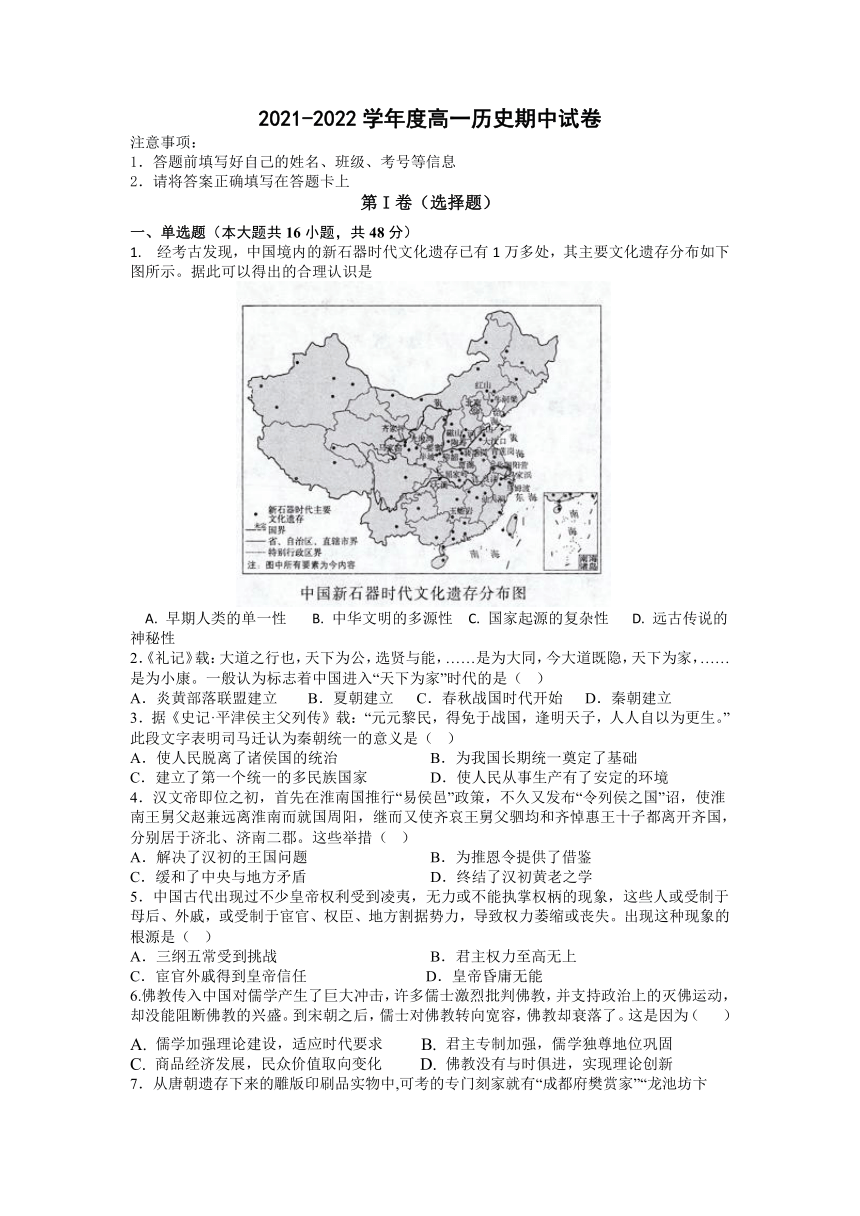

1. 经考古发现,中国境内的新石器时代文化遗存已有1万多处,其主要文化遗存分布如下图所示。据此可以得出的合理认识是

A. 早期人类的单一性 B. 中华文明的多源性 C. 国家起源的复杂性 D. 远古传说的神秘性

2.《礼记》载:大道之行也,天下为公,选贤与能,……是为大同,今大道既隐,天下为家,……是为小康。一般认为标志着中国进入“天下为家”时代的是( )

A.炎黄部落联盟建立 B.夏朝建立 C.春秋战国时代开始 D.秦朝建立

3.据《史记·平津侯主父列传》载:“元元黎民,得免于战国,逢明天子,人人自以为更生。”此段文字表明司马迁认为秦朝统一的意义是( )

A.使人民脱离了诸侯国的统治 B.为我国长期统一奠定了基础

C.建立了第一个统一的多民族国家 D.使人民从事生产有了安定的环境

4.汉文帝即位之初,首先在淮南国推行“易侯邑”政策,不久又发布“令列侯之国”诏,使淮南王舅父赵兼远离淮南而就国周阳,继而又使齐哀王舅父驷均和齐悼惠王十子都离开齐国,分别居于济北、济南二郡。这些举措( )

A.解决了汉初的王国问题 B.为推恩令提供了借鉴

C.缓和了中央与地方矛盾 D.终结了汉初黄老之学

5.中国古代出现过不少皇帝权利受到凌夷,无力或不能执掌权柄的现象,这些人或受制于母后、外戚,或受制于宦官、权臣、地方割据势力,导致权力萎缩或丧失。出现这种现象的根源是( )

A.三纲五常受到挑战 B.君主权力至高无上

C.宦官外戚得到皇帝信任 D.皇帝昏庸无能

6.佛教传入中国对儒学产生了巨大冲击,许多儒士激烈批判佛教,并支持政治上的灭佛运动,却没能阻断佛教的兴盛。到宋朝之后,儒士对佛教转向宽容,佛教却衰落了。这是因为( )

A. 儒学加强理论建设,适应时代要求 B. 君主专制加强,儒学独尊地位巩固

C. 商品经济发展,民众价值取向变化 D. 佛教没有与时俱进,实现理论创新

7.从唐朝遗存下来的雕版印刷品实物中,可考的专门刻家就有“成都府樊赏家”“龙池坊卞家”“西川过家”“京中李家”等多家。这实际上反映了唐朝( )

A.民间活字印刷业成为主导 B.民间雕版印刷业的发展

C.政府鼓励民营手工印刷业的发展 D.官营雕版印刷业发达

8.近年来,以美国为首的西方反华势力以“强制劳动”“侵犯人权”为借口,疯狂炒作涉疆议题,其目的就是打压中国经济,制造中国分裂。新疆自古以来就是中国神圣领土。下列有关中国历朝历代在新疆设置管理机构,加强有效管辖史实中,表述有误的是( )

A.西汉:西域都护 B.唐朝:安西都护府 北庭都护府

C.元朝:宣政院 D.清朝:伊犁将军

9.南北朝时期,士庶不婚的现象得到了政权的肯定和支持,甚至平民中的良贱通婚也被禁此。而到了唐代,每逢礼部放榜之后,新科进士便成为万众瞩目的中心,也是权势人家择婿的主要目标。史载“曲江之宴,行市罗列,长安几于半空。公卿家率以其日拣选东床,车马阗塞,莫可殚述。”这一变化反映了唐朝( )

A.庶族地主取代士族地主 B.社会向平民化的方向发展

C.社会思想价值取向的转变 D.门第族望退出了择偶标准

10.在唐朝,中国沿海的各港口中挤满了各种船舶,唐朝人将这些远涉重洋而来的船舶称作“波斯舶”“师子舶”或者是“婆罗门舶”等。由此可知唐朝

A.帝国统治疆域辽阔 B.中外经济文化交流频繁

C.崇外社会风气盛行 D.海外贸易居于主导地位

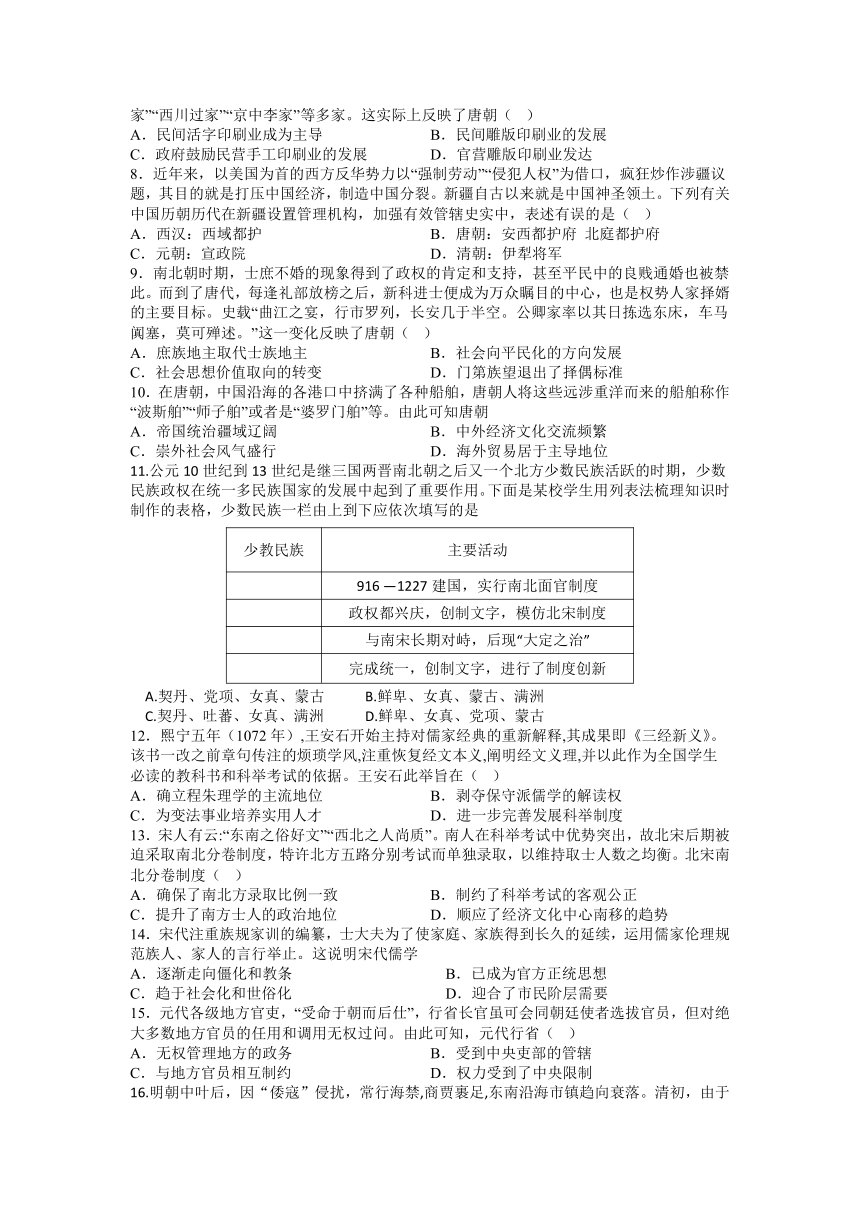

11.公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,少数民族政权在统一多民族国家的发展中起到了重要作用。下面是某校学生用列表法梳理知识时制作的表格,少数民族一栏由上到下应依次填写的是

少教民族 主要活动

916 —1227建国,实行南北面官制度

政权都兴庆,创制文字,模仿北宋制度

与南宋长期对峙,后现“大定之治”

完成统一,创制文字,进行了制度创新

A.契丹、党项、女真、蒙古 B.鲜卑、女真、蒙古、满洲

C.契丹、吐蕃、女真、满洲 D.鲜卑、女真、党项、蒙古

12.熙宁五年(1072年),王安石开始主持对儒家经典的重新解释,其成果即《三经新义》。该书一改之前章句传注的烦琐学风,注重恢复经文本义,阐明经文义理,并以此作为全国学生必读的教科书和科举考试的依据。王安石此举旨在( )

A.确立程朱理学的主流地位 B.剥夺保守派儒学的解读权

C.为变法事业培养实用人才 D.进一步完善发展科举制度

13.宋人有云:“东南之俗好文”“西北之人尚质”。南人在科举考试中优势突出,故北宋后期被迫采取南北分卷制度,特许北方五路分别考试而单独录取,以维持取士人数之均衡。北宋南北分卷制度( )

A.确保了南北方录取比例一致 B.制约了科举考试的客观公正

C.提升了南方士人的政治地位 D.顺应了经济文化中心南移的趋势

14.宋代注重族规家训的编纂,士大夫为了使家庭、家族得到长久的延续,运用儒家伦理规

范族人、家人的言行举止。这说明宋代儒学

A.逐渐走向僵化和教条 B.已成为官方正统思想

C.趋于社会化和世俗化 D.迎合了市民阶层需要

15.元代各级地方官吏,“受命于朝而后仕”,行省长官虽可会同朝廷使者选拔官员,但对绝大多数地方官员的任用和调用无权过问。由此可知,元代行省( )

A.无权管理地方的政务 B.受到中央吏部的管辖

C.与地方官员相互制约 D.权力受到了中央限制

16.明朝中叶后,因“倭寇”侵扰,常行海禁,商贾裹足,东南沿海市镇趋向衰落。清初,由于东南沿海地区反清势力的存在以及害怕百姓与外人联合造反,统治者厉行海禁,宣布百姓出海为“自弃王化”,一律杀头,同时严格限制外商来华贸易。对此解释合理的是,明清时期的“海禁”政策

A.基于维护封建专制统治需要 B.反映出国内经济形势的逐渐恶化

C.具有保守与进步的双重属性 D.为抵御外来侵略提供了可靠保障

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52分)

17.(14分)魏晋南北朝时期的少数民族文化与汉文化的大规模融合,使这一时期的文化更趋于多元走向。阅读下列材料:

材料一

材料二 匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等草原游牧民族打破了“与中国壤断土隔”的文化生态环境的疆城线,进入了与汉文化相适应的生态环境,于是,胡文化自然而然地转化为一种低势能文化,……与此反观照,汉文化理所当然地成为高势能文化,并充分展现出其优胜性。胡汉文化之间的“社会距离”,产生了胡汉文化质的不相容性。……文化冲突中的对立诸面不可避免地在文化冲突中潜下改变自身原有文化心理结构,从对方吸收于已用的文化质,从而在调整、适应的过程中趋于一体化。 一一冯天瑜《中华文化史》

材料三 魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地城限制的“丝绸之路”的畅通,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。 一一阴法鲁、许树安、刘玉才《中国古代文化史》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识指出,北魏孝文帝改革前后人民的生产方式发生了怎样的变化 (4分)

(2)据材料二并结合所学知识概括北魏孝文帝改革的汉化措施,并指出这些措施产生的影响。(6分)

(3)据材料三并结合所学知识,指出民族文化融合对中国历史造成的影响。(4分)

18.(12分)中央集权的不断强化,是中国古代政治的基本特征之一。阅读材料,回答问题。

材料— 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。 —摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的功能,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。 ——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

材料三 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区由中书省直辖。中书省为全国行政中枢,总领各行省。地方设行中书省,简称“行省”。 ——《史学集刊》

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。(4分)

(2)根据材料二和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。(4分)

(3)根据材料三和所学知识,分析行省制度的历史影响。(4分)

19.(14分)宋代是一个经济繁荣,科技创新,思想文化大发展的时代。阅读下列材料:

材料一 宋朝是中国社会市民阶级正式产生的年代,大批的手工业者,商人、小业主构成了宋朝的中产阶级,他们经济富足,又有自己独立的价值追求。市民的富裕闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝

文化高度繁荣,戏曲、杂技、音乐、诗歌、小说等都在宋代高度繁荣。

—詹子庆编《中国古代史参考资料》

材料二 在唐宋两代,中国的工程师掀起了发明的热潮,中国领引着全世界的科学技术。

——(美)杰里·本特利《新全球史》

材料三 朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说……朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识”。

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

请回答:

(1)据材料一概括宋代阶级结构的变化。结合所学知识指出变化的主要原因及其在文学上的反映。(5分)

(2)结合所学知识,列举材料二中“领引着全世界”的宋代科技表现,并概括这些科技对欧洲社会发展的重大影响。(5分)

(3)据材料三,分析宋代理学的积极意义。(4分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 宋朝的商品经济非常繁荣。新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、西北等几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司。民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子。 ——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 在宋代两浙地区,农村市场快速发育和成长,广大农民越来越多地卷入到市场活动之中。在两浙地区,到北宋中期,镇作为农村经济中心地位的意义已基本确立。南宋时期,不少镇的市场发展水平不仅赶上,甚至超过了所在县城。 ——摘编自陈国灿《宋代两浙路的市镇与农村市场》

材料三 西汉中叶,中国商人渡海到达印度半岛,购置当地奇珍。到了唐代,海外贸易得到进一步发展,在广州设置了管理海外贸易的机构——市舶司。宋代是我国海外贸易大发展的时期。当时同中国发生贸易关系的国家和地区多达数十个,进口货物在4000种以上,宋王朝在海外贸易方面的收入不断增加。宋高宗绍兴初,年收入占当时全部收入的1/20。宋代及其以后,海路已经取代陆路而成为中外经济和文化交流的主要通道。 ——摘编自王嘉《两宋海外贸易发展的社会基础》

(1)根据材料一,概括宋朝商品经济繁荣的表现。(4分)

(2)根据材料二,指出两浙地区出现的经济现象并结合所学知识分析原因。(4分)

(3)根据材料三,概括宋代海外贸易的特点。(4分)

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共48分)

1. 经考古发现,中国境内的新石器时代文化遗存已有1万多处,其主要文化遗存分布如下图所示。据此可以得出的合理认识是

A. 早期人类的单一性 B. 中华文明的多源性 C. 国家起源的复杂性 D. 远古传说的神秘性

2.《礼记》载:大道之行也,天下为公,选贤与能,……是为大同,今大道既隐,天下为家,……是为小康。一般认为标志着中国进入“天下为家”时代的是( )

A.炎黄部落联盟建立 B.夏朝建立 C.春秋战国时代开始 D.秦朝建立

3.据《史记·平津侯主父列传》载:“元元黎民,得免于战国,逢明天子,人人自以为更生。”此段文字表明司马迁认为秦朝统一的意义是( )

A.使人民脱离了诸侯国的统治 B.为我国长期统一奠定了基础

C.建立了第一个统一的多民族国家 D.使人民从事生产有了安定的环境

4.汉文帝即位之初,首先在淮南国推行“易侯邑”政策,不久又发布“令列侯之国”诏,使淮南王舅父赵兼远离淮南而就国周阳,继而又使齐哀王舅父驷均和齐悼惠王十子都离开齐国,分别居于济北、济南二郡。这些举措( )

A.解决了汉初的王国问题 B.为推恩令提供了借鉴

C.缓和了中央与地方矛盾 D.终结了汉初黄老之学

5.中国古代出现过不少皇帝权利受到凌夷,无力或不能执掌权柄的现象,这些人或受制于母后、外戚,或受制于宦官、权臣、地方割据势力,导致权力萎缩或丧失。出现这种现象的根源是( )

A.三纲五常受到挑战 B.君主权力至高无上

C.宦官外戚得到皇帝信任 D.皇帝昏庸无能

6.佛教传入中国对儒学产生了巨大冲击,许多儒士激烈批判佛教,并支持政治上的灭佛运动,却没能阻断佛教的兴盛。到宋朝之后,儒士对佛教转向宽容,佛教却衰落了。这是因为( )

A. 儒学加强理论建设,适应时代要求 B. 君主专制加强,儒学独尊地位巩固

C. 商品经济发展,民众价值取向变化 D. 佛教没有与时俱进,实现理论创新

7.从唐朝遗存下来的雕版印刷品实物中,可考的专门刻家就有“成都府樊赏家”“龙池坊卞家”“西川过家”“京中李家”等多家。这实际上反映了唐朝( )

A.民间活字印刷业成为主导 B.民间雕版印刷业的发展

C.政府鼓励民营手工印刷业的发展 D.官营雕版印刷业发达

8.近年来,以美国为首的西方反华势力以“强制劳动”“侵犯人权”为借口,疯狂炒作涉疆议题,其目的就是打压中国经济,制造中国分裂。新疆自古以来就是中国神圣领土。下列有关中国历朝历代在新疆设置管理机构,加强有效管辖史实中,表述有误的是( )

A.西汉:西域都护 B.唐朝:安西都护府 北庭都护府

C.元朝:宣政院 D.清朝:伊犁将军

9.南北朝时期,士庶不婚的现象得到了政权的肯定和支持,甚至平民中的良贱通婚也被禁此。而到了唐代,每逢礼部放榜之后,新科进士便成为万众瞩目的中心,也是权势人家择婿的主要目标。史载“曲江之宴,行市罗列,长安几于半空。公卿家率以其日拣选东床,车马阗塞,莫可殚述。”这一变化反映了唐朝( )

A.庶族地主取代士族地主 B.社会向平民化的方向发展

C.社会思想价值取向的转变 D.门第族望退出了择偶标准

10.在唐朝,中国沿海的各港口中挤满了各种船舶,唐朝人将这些远涉重洋而来的船舶称作“波斯舶”“师子舶”或者是“婆罗门舶”等。由此可知唐朝

A.帝国统治疆域辽阔 B.中外经济文化交流频繁

C.崇外社会风气盛行 D.海外贸易居于主导地位

11.公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,少数民族政权在统一多民族国家的发展中起到了重要作用。下面是某校学生用列表法梳理知识时制作的表格,少数民族一栏由上到下应依次填写的是

少教民族 主要活动

916 —1227建国,实行南北面官制度

政权都兴庆,创制文字,模仿北宋制度

与南宋长期对峙,后现“大定之治”

完成统一,创制文字,进行了制度创新

A.契丹、党项、女真、蒙古 B.鲜卑、女真、蒙古、满洲

C.契丹、吐蕃、女真、满洲 D.鲜卑、女真、党项、蒙古

12.熙宁五年(1072年),王安石开始主持对儒家经典的重新解释,其成果即《三经新义》。该书一改之前章句传注的烦琐学风,注重恢复经文本义,阐明经文义理,并以此作为全国学生必读的教科书和科举考试的依据。王安石此举旨在( )

A.确立程朱理学的主流地位 B.剥夺保守派儒学的解读权

C.为变法事业培养实用人才 D.进一步完善发展科举制度

13.宋人有云:“东南之俗好文”“西北之人尚质”。南人在科举考试中优势突出,故北宋后期被迫采取南北分卷制度,特许北方五路分别考试而单独录取,以维持取士人数之均衡。北宋南北分卷制度( )

A.确保了南北方录取比例一致 B.制约了科举考试的客观公正

C.提升了南方士人的政治地位 D.顺应了经济文化中心南移的趋势

14.宋代注重族规家训的编纂,士大夫为了使家庭、家族得到长久的延续,运用儒家伦理规

范族人、家人的言行举止。这说明宋代儒学

A.逐渐走向僵化和教条 B.已成为官方正统思想

C.趋于社会化和世俗化 D.迎合了市民阶层需要

15.元代各级地方官吏,“受命于朝而后仕”,行省长官虽可会同朝廷使者选拔官员,但对绝大多数地方官员的任用和调用无权过问。由此可知,元代行省( )

A.无权管理地方的政务 B.受到中央吏部的管辖

C.与地方官员相互制约 D.权力受到了中央限制

16.明朝中叶后,因“倭寇”侵扰,常行海禁,商贾裹足,东南沿海市镇趋向衰落。清初,由于东南沿海地区反清势力的存在以及害怕百姓与外人联合造反,统治者厉行海禁,宣布百姓出海为“自弃王化”,一律杀头,同时严格限制外商来华贸易。对此解释合理的是,明清时期的“海禁”政策

A.基于维护封建专制统治需要 B.反映出国内经济形势的逐渐恶化

C.具有保守与进步的双重属性 D.为抵御外来侵略提供了可靠保障

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共4小题,共52分)

17.(14分)魏晋南北朝时期的少数民族文化与汉文化的大规模融合,使这一时期的文化更趋于多元走向。阅读下列材料:

材料一

材料二 匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等草原游牧民族打破了“与中国壤断土隔”的文化生态环境的疆城线,进入了与汉文化相适应的生态环境,于是,胡文化自然而然地转化为一种低势能文化,……与此反观照,汉文化理所当然地成为高势能文化,并充分展现出其优胜性。胡汉文化之间的“社会距离”,产生了胡汉文化质的不相容性。……文化冲突中的对立诸面不可避免地在文化冲突中潜下改变自身原有文化心理结构,从对方吸收于已用的文化质,从而在调整、适应的过程中趋于一体化。 一一冯天瑜《中华文化史》

材料三 魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地城限制的“丝绸之路”的畅通,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。 一一阴法鲁、许树安、刘玉才《中国古代文化史》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识指出,北魏孝文帝改革前后人民的生产方式发生了怎样的变化 (4分)

(2)据材料二并结合所学知识概括北魏孝文帝改革的汉化措施,并指出这些措施产生的影响。(6分)

(3)据材料三并结合所学知识,指出民族文化融合对中国历史造成的影响。(4分)

18.(12分)中央集权的不断强化,是中国古代政治的基本特征之一。阅读材料,回答问题。

材料— 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。 —摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的功能,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。 ——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

材料三 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区由中书省直辖。中书省为全国行政中枢,总领各行省。地方设行中书省,简称“行省”。 ——《史学集刊》

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。(4分)

(2)根据材料二和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。(4分)

(3)根据材料三和所学知识,分析行省制度的历史影响。(4分)

19.(14分)宋代是一个经济繁荣,科技创新,思想文化大发展的时代。阅读下列材料:

材料一 宋朝是中国社会市民阶级正式产生的年代,大批的手工业者,商人、小业主构成了宋朝的中产阶级,他们经济富足,又有自己独立的价值追求。市民的富裕闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝

文化高度繁荣,戏曲、杂技、音乐、诗歌、小说等都在宋代高度繁荣。

—詹子庆编《中国古代史参考资料》

材料二 在唐宋两代,中国的工程师掀起了发明的热潮,中国领引着全世界的科学技术。

——(美)杰里·本特利《新全球史》

材料三 朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说……朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识”。

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

请回答:

(1)据材料一概括宋代阶级结构的变化。结合所学知识指出变化的主要原因及其在文学上的反映。(5分)

(2)结合所学知识,列举材料二中“领引着全世界”的宋代科技表现,并概括这些科技对欧洲社会发展的重大影响。(5分)

(3)据材料三,分析宋代理学的积极意义。(4分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 宋朝的商品经济非常繁荣。新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、西北等几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司。民间开始出现中国古代最早的纸币,称为交子。 ——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 在宋代两浙地区,农村市场快速发育和成长,广大农民越来越多地卷入到市场活动之中。在两浙地区,到北宋中期,镇作为农村经济中心地位的意义已基本确立。南宋时期,不少镇的市场发展水平不仅赶上,甚至超过了所在县城。 ——摘编自陈国灿《宋代两浙路的市镇与农村市场》

材料三 西汉中叶,中国商人渡海到达印度半岛,购置当地奇珍。到了唐代,海外贸易得到进一步发展,在广州设置了管理海外贸易的机构——市舶司。宋代是我国海外贸易大发展的时期。当时同中国发生贸易关系的国家和地区多达数十个,进口货物在4000种以上,宋王朝在海外贸易方面的收入不断增加。宋高宗绍兴初,年收入占当时全部收入的1/20。宋代及其以后,海路已经取代陆路而成为中外经济和文化交流的主要通道。 ——摘编自王嘉《两宋海外贸易发展的社会基础》

(1)根据材料一,概括宋朝商品经济繁荣的表现。(4分)

(2)根据材料二,指出两浙地区出现的经济现象并结合所学知识分析原因。(4分)

(3)根据材料三,概括宋代海外贸易的特点。(4分)

同课章节目录