2021-2022学年辽宁省朝阳市育英高考补习学校高三(上)期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年辽宁省朝阳市育英高考补习学校高三(上)期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 274.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-12-18 11:15:01 | ||

图片预览

文档简介

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校

:___________

姓名:

___________

班级:

___________

考号:

___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○………

…

)

2021-2022学年辽宁省朝阳市育英高考补习学校高三(上)期末历史试卷

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

在四川三星堆的出土文物中,青铜尊、罍以及玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致,金杖、金面具、青铜人像等在黄河流域则鲜见。青铜器器形虽然明显仿效中原商文化风格,其组合却有别于鼎、爵、觚、斝的商文化系列而凸显民族和地域文化特征。据此可知( )

A. 中华文明具有多元一体的特征 B. 古蜀地区手工业水平领先世界

C. 奴隶社会王权与神权紧密结合 D. 分封制促进了区域间文明交流

先秦时期,城市排水管道是方形和五角形。秦汉以后,出现圆形排水管道,并在管道接口处使用了一大一小套接接口技术,使接口处缝隙较小,此外,还在管道出口处设计了窨井,以便定期清理泥沙等杂物。这些变化( )

A. 得益于标准化生产技术的萌发 B. 表明民众主导城市建设

C. 使城市逐步成为科技文化中心 D. 凝聚着劳动人民的智慧

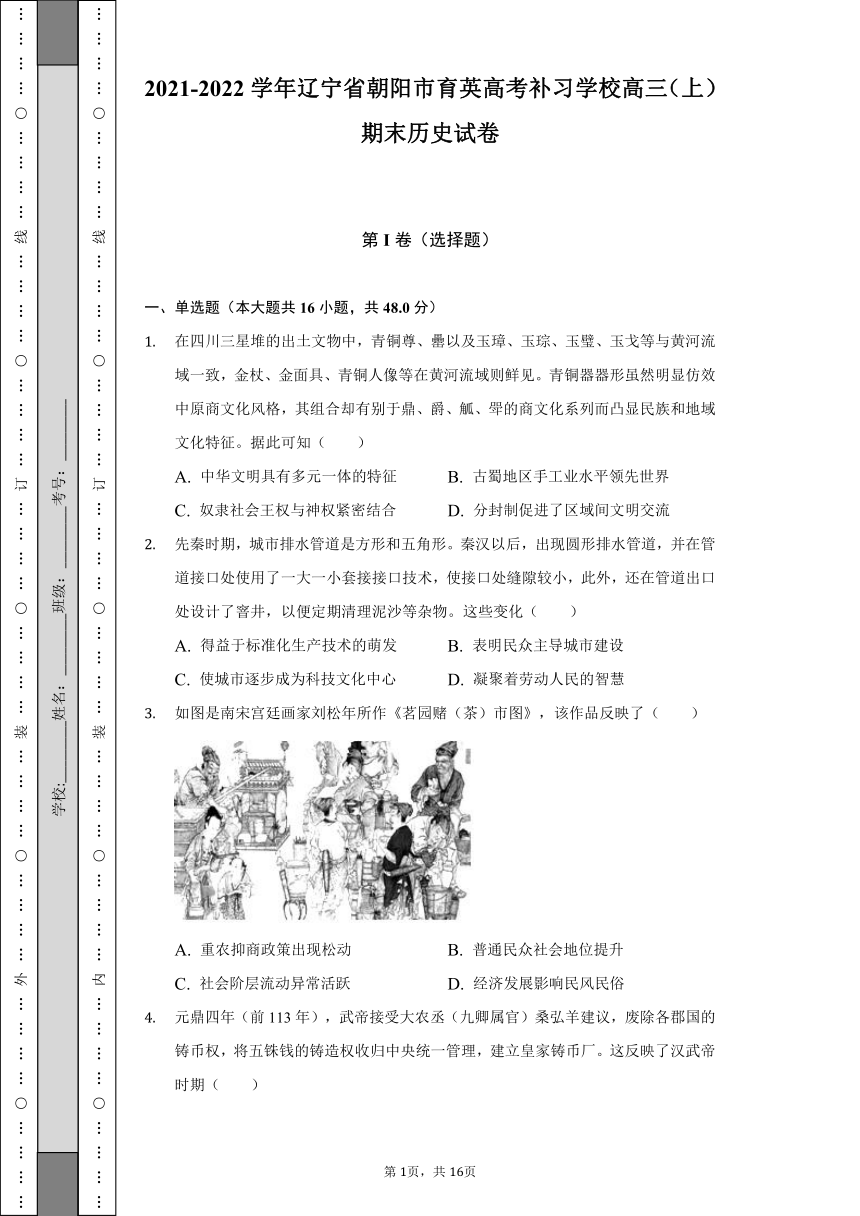

如图是南宋宫廷画家刘松年所作《茗园赌(茶)市图》,该作品反映了( )

A. 重农抑商政策出现松动 B. 普通民众社会地位提升

C. 社会阶层流动异常活跃 D. 经济发展影响民风民俗

元鼎四年(前113年),武帝接受大农丞(九卿属官)桑弘羊建议,废除各郡国的铸币权,将五铢钱的铸造权收归中央统一管理,建立皇家铸币厂。这反映了汉武帝时期( )

A. 加强中央政府的权力 B. 掠夺富商大贾的钱财

C. 强化市场的统一管理 D. 用内臣削弱外朝相权

南宋高宗时,监察御史方庭实上疏反对向金人求和,他指出“天下者……群臣、万姓、三军之天下,非陛下之天下”。孝宗死时,因光宗拒不主持丧礼,导致政局动荡,众大臣在征得太皇太后同意后,强迫光宗禅位于宁宗。这可以用来说明,当时( )

A. 皇权受到文官体制的威胁 B. 伦常观念受到冲击

C. 士人“与君共治”意识强烈 D. 社会矛盾日益尖锐

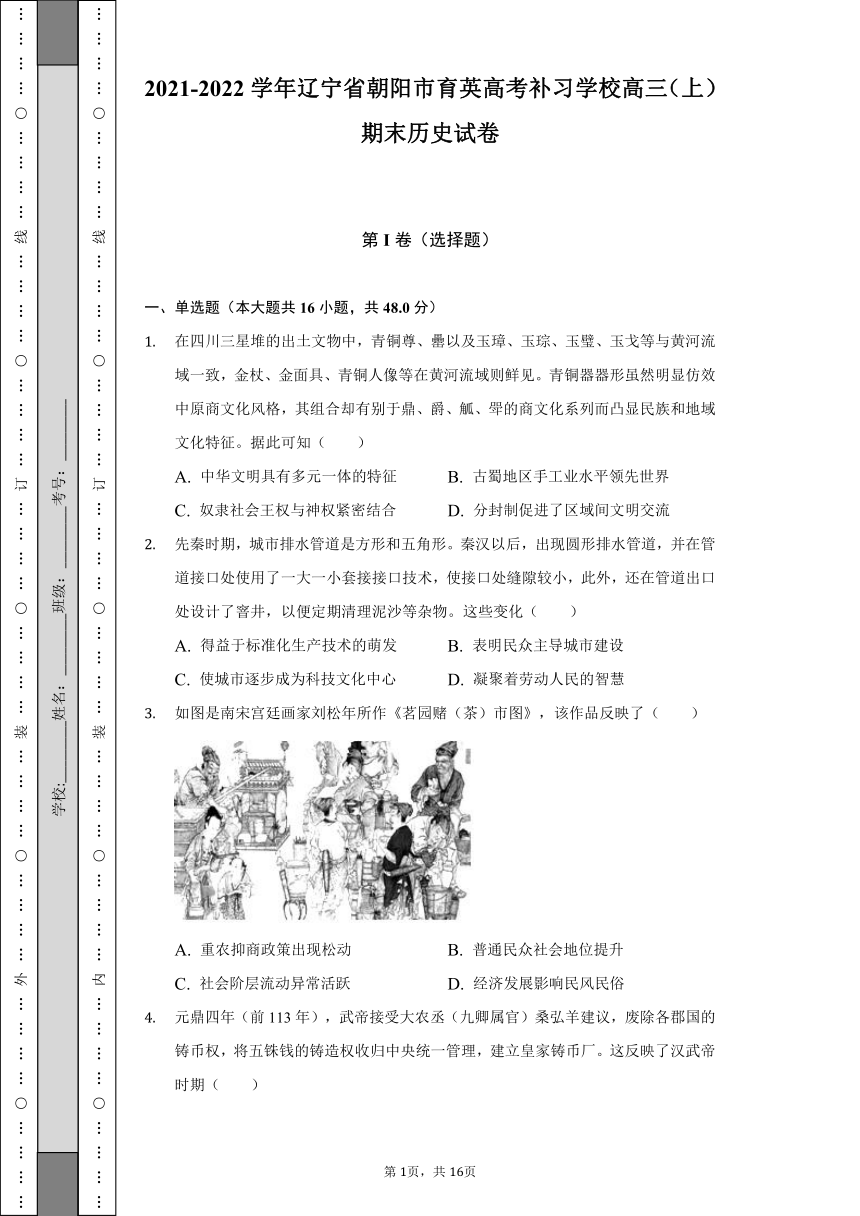

如图为清代直隶(今京津地区、河北大部)耕地总面积与人均耕地情况。据此可知,清代( )

A. 高产作物广泛种植 B. 土地利用效率提升

C. 经济发展陷于停滞 D. 社会危机逐渐凸显

1968年毛主席亲自批准后,“赤脚医生”这个名词迅速走红,成为半农半医的乡村医生的特定称谓。到1975年底我国农村“赤脚医生”数量达到150多万,生产从的卫生员、接生员390多万人。1985年1月《人民日报>发表《不再使用“赤脚医生”名称,巩固发展乡村医生队伍》一文,到此“赤脚医生”的历史也就退出历史舞台了。这表明( )

A. 人民公社化体制逐渐退出历史舞台 B. 左倾错误影响了农村医疗事业发展

C. 农村医疗水平落后的局面根本扭转 D. 经济发展提高了农民对医疗的要求

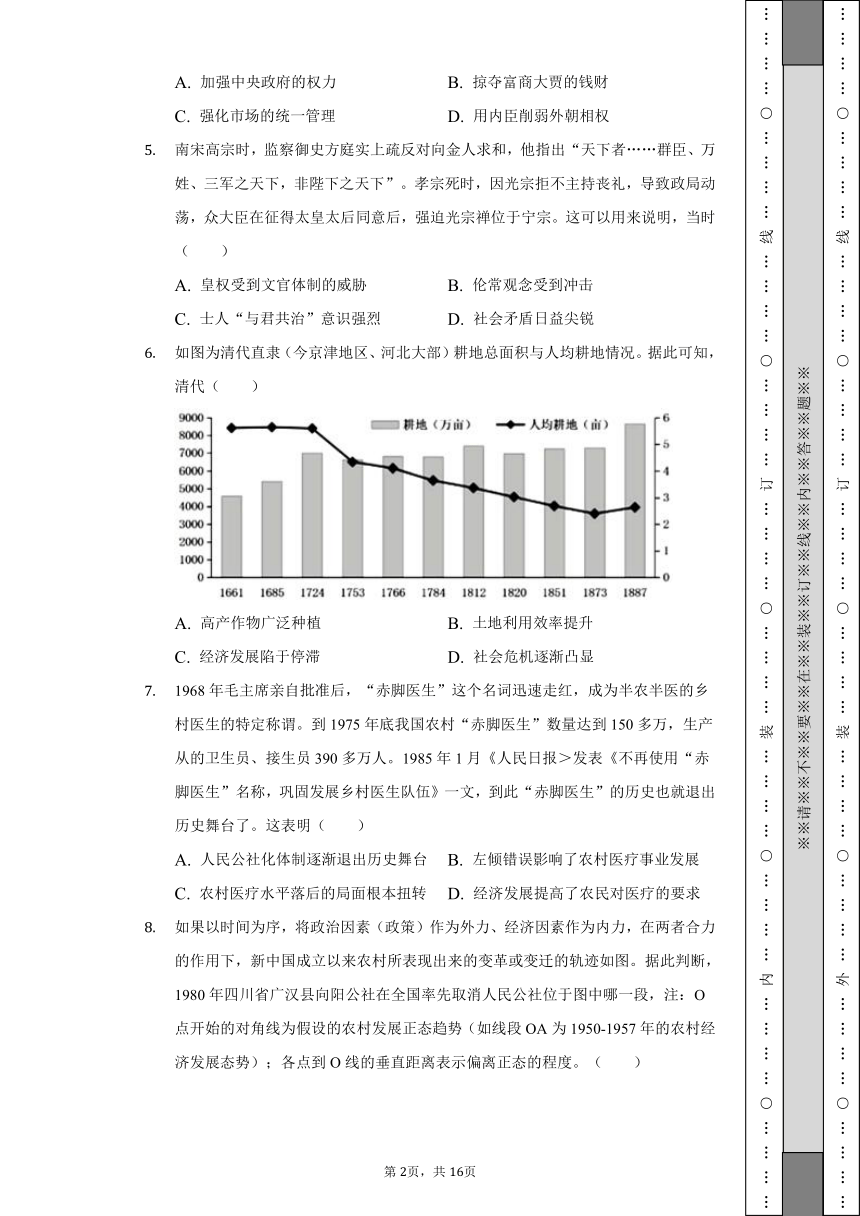

如果以时间为序,将政治因素(政策)作为外力、经济因素作为内力,在两者合力的作用下,新中国成立以来农村所表现出来的变革或变迁的轨迹如图。据此判断,1980年四川省广汉县向阳公社在全国率先取消人民公社位于图中哪一段,注:O点开始的对角线为假设的农村发展正态趋势(如线段OA为1950-1957年的农村经济发展态势);各点到O线的垂直距离表示偏离正态的程度。( )

A. AB段 B. BC段 C. CD段 D. DE段

据统计,1949年底我国设市的城市增加到136个,到1957年,市建制增加到177个。建国初期城镇人口由5765万人增加到9949万人,城镇人口占总人口的比重从10.6%提高到15.4%。这些变化有利于当时我国( )

A. 社会主义工业化奠定初步基础 B. 城市经济体制改革顺利推进

C. 国民经济调整任务的基本完成 D. 社会主义市场经济体制建立

在古代中国,疾疫往往被认为是鬼神的作为或阴阳失序(疫气说)所致。在19世纪末20世纪初,国人自办刊物中,微虫(细菌)致疫的解释日益增长,疫气说则呈递减趋势,鬼神致疫说则基本绝迹了。这些变化表明( )

A. 国人普遍接受西方医学知识 B. 鬼神致疫说已被医学界遗弃

C. 西方文明不断冲击传统认知 D. 晚清政府重视公共卫生教育

1077年,德皇亨利四世在与教皇的权力斗争中失败,被迫亲往教皇居地卡诺莎堡请罪以求宽恕,史称“卡诺莎之辱”;1308—1378年,在法王腓力四世的压力下,教廷被迫迁往法国阿维农城,连续7任教皇成为法王的“御用工具”,史称“阿维农之囚”。“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”反映了( )

A. 社会生活实现由神性到理性的转变 B. 专制王权日益阻碍着资本主义发展

C. 欧洲民族意识加强和民族国家胜利 D. 宗教改革运动首先在法国揭开序幕

美国独立后,美国南方的种植园主千方百计向中西部地区扩展棉花种植园,并且认为“人们不敢向棉花开战,世界上没有任何力量敢于向棉花开战,因为棉花就是王”。这主要是冈为( )

A. 美国领土逐步扩张到中两部地区 B. 美国中两部地区适合棉花种植

C. 工业化生产扩大了对棉花的需求 D. 工业革命向美国中两部地区扩展

“美国之音”是美国对外宣传的国家机器。20世纪50年代,除了全球英语广播外,“美国之音”逐渐减少直至完全取消对西欧各种语言广播,却不断增加了阿拉伯语、印度语等10几种亚非地区民族语言的广播。导致“美国之音”的这一变化的主要原因是( )

A. 美苏意识形态竞争激烈 B. 美国与欧洲文化本质相同

C. 第三世界登上世界舞台 D. 西欧国际地位迅速上升

二战后,有英国历史学家指出:资产阶级历史学家几乎毫无例外地无视被剥削阶级在历史进程中的独立性和创造性作用。为此,他呼吁将英国人民真正的历史——人民反抗和人民作为创造者的历史——还给他们。据此判断,这位历史学家的研究( )

A. 可能以马克思主义为指导 B. 具有鲜明唯心主义色彩

C. 认为英国没有真正的历史 D. 为英国的冷战政策服务

1941年8月,英美领导人在大西洋的军舰上举行会谈,美国助理国务卿韦尔斯企图让英国废除“帝国特惠制”,英国首相丘吉尔当即拒绝。美国总统罗斯福最后作出了让步,保存了英国的“帝国特惠制”。罗斯福此举( )

A. 利于推动世界反法西斯力量的团结 B. 是对英国自由贸易政策的妥协

C. 换取了英国对美国称霸世界的认可 D. 体现了美国孤立主义外交原则

西方学者霍布斯鲍姆指出:“对于二战后的国策方针,美国政府用在避免另一场经济大萧条袭击所花费的心血,更胜于为防止另一场战争发生所做的努力。”基于此,二战后的美国( )

A. 推行遏制社会主义的“冷战”政策 B. 试图通过马歇尔计划控制西欧

C. 主导建立资本主义世界经济体系 D. 组建了与苏联对抗的北约组织

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共3小题,共40.0分)

阅读下列材料,回答问题。

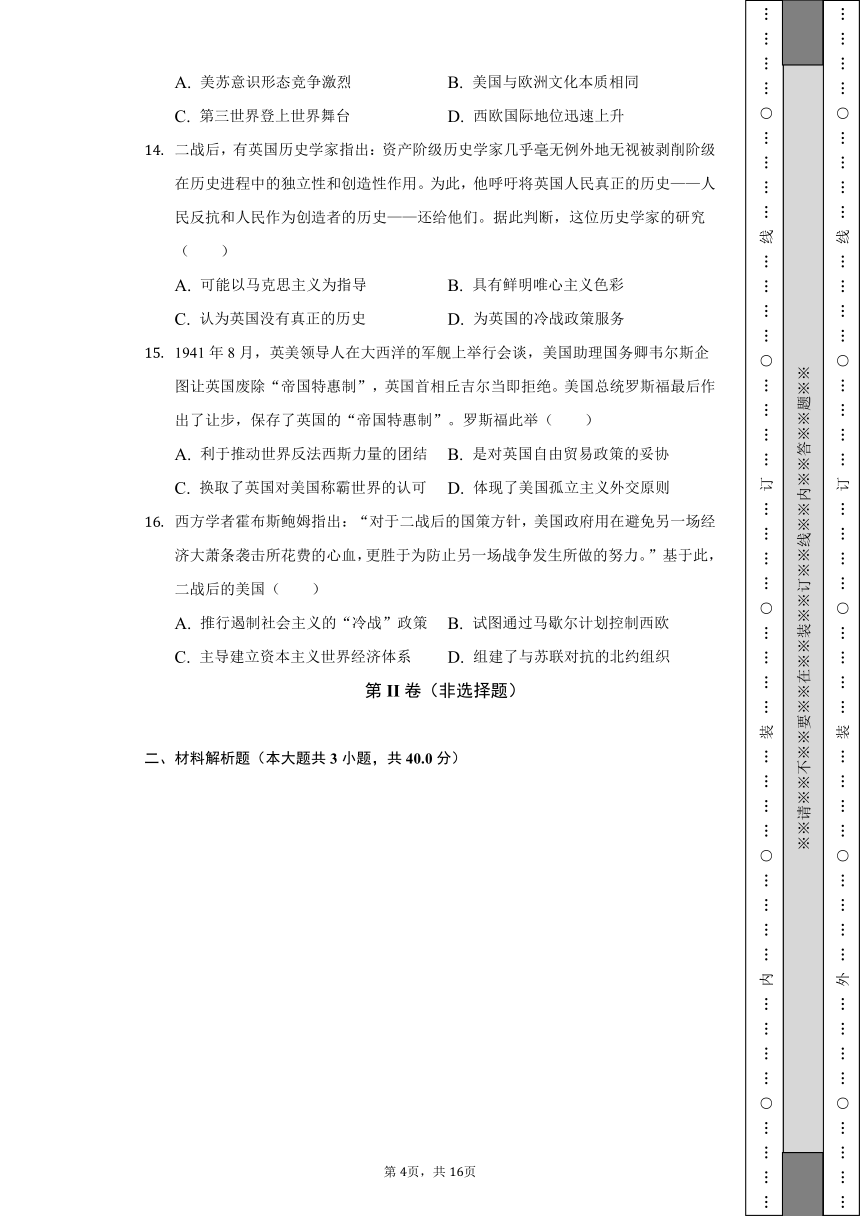

材料:近代中国人根据当时的形势创作的宣传漫画

(1) 分别解释三幅宣传画反映的历史信息。

(2) “国”字传统写法是國,但在图三中却写为“园(口内一个民字)”,并认为是当时民众的一个新创意。说明这个创意表达的思想观念,解释其社会原因。

阅读材料,完成下列要求。

材料查士丁尼( 483-565),东罗马帝国皇帝。在其伯父、皇帝查士丁统治时期(450-527)已参与朝政。527年,查士丁尼继位为皇帝且野心勃勃。他东征西讨,打败波斯帝国,击溃汪达尔族,从哥特人手中收复了意大利、北非和西班牙的一部分,地中海再次成为罗马的内湖。查士丁尼同时把注意力集中在反对政府里的腐败作风上,加强内政改革;鼓励发展工商业,着手大兴土木,建筑城堡、修道院和教堂,君士坦丁堡著名的圣索菲亚大教堂就是其中的一座;强调用法律加强和维护奴隶制生产关系,着手编制法典工作,以重建大一统的罗马帝国。查士丁尼死后,法学家将其敕令125条编成《新律》,作为法典的组成部分,《民法大全》最终形成。

——摘编自《必修一教师教学用书。北师大版》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括查士丁尼的历史功绩。

(2) 根据材料并结合所学知识,分析查士丁尼功绩显著的原因。

阅读材料,完成下列要求。

材料一:“欧陆游学”是17-19世纪初英国盛行的一种生活和文化交流现象。光荣革命后,军事经验不再是新型政府公职人员的主要评判标准,崇尚经验主义哲学的英国人对实地考察情有独钟,青年精英们进入公学、大学后完成1~3年的游学,才算完成成长必修课。游学主要目的地是法国巴黎和意大利名城。贵族子弟们要去学习各国礼仪,研习舞蹈、箭术和骑术;要精通各国上流社会重视的法语,以备将来在政坛和外交界使用;还要考察各国社会民情和政治、法律制度,提高对不同民族文化的鉴赏力。

——摘编自阎照祥《17-19世纪初英国贵族欧陆游学探要》材料二:1912年初,在教育总长蔡元培支持下,“留法俭学会”成立,提出“欲造新社会、新国民,更非留学莫济,而尤以民气民智先进之国为宜”。一战结束后,勤工俭学运动进入高潮,仅1919-1920年间就有20批近2000名学生赴法。留法学生蔡和森“猛看猛译”,获得了大量关于欧洲和俄国革命的消息,翻译了《共产党宣言》以及列宁的《国家与革命》等著作,坚定了共产主义理想信念。1920年,旅法共产党早期组织成立,1921年成为中国共产党支部之一。后不断扩大的旅欧党团组织,创立共产主义研究会,开展华工工作,成立出版委员会,邓小平负责编辑刻印的党团机关刊物《赤光》,成为旅欧华人中极受欢迎的刊物。

——摘编自易化《负笈渡海,追求真理-百年前的留法勤工俭学运动》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析17-19世纪初英国贵族欧陆游学兴盛的历史背景。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析中国留法勤工俭学运动带来的影响。结合材料谈谈对游学的认识。

三、开放性试题(本大题共1小题,共12.0分)

阅读下列材料,完成相关要求。

观察上述图片,运用所学中国古代史的相关知识,选择合适的角度提炼出一个观点,并对观点进行简要论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合。)

答案和解析

1.【答案】A

【解析】根据材料可知,三星堆出土的文物与黄河流域中原文明既具有明显的相似性,又有诸多不同,这反映了早期中华文明多元一体的特征,故A项正确。

材料没有比较古蜀地区手工业与世界其他地区的手工业发展状况,无法得出古蜀地区手工业水平领先世界,故B项错误;

材料不能体现王权与神权相结合,故C项错误;

分封制是西周的地方制度,夏商时期尚未实行分封制度,故D项错误。

故选:A。

本题考查中华文明的传承与发展,解题的关键是解读分析材料信息,从三星堆出土的文物的特点可以看出中华文明具有多元一体的特征。

本题以三星堆出土的文物为切入点考查中华文明的特点,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

2.【答案】D

【解析】根据“秦汉以后,出现圆形排水管道,并在管道接口处使用了一大一小套接接口技术,使接口处缝隙较小……”可以看出,随着社会的发展,城市排水系统的建设更加完善,设计更加合理,这些都是劳动人民智慧的结晶,D项正确;

秦朝并没有标准化的技术,排除A项;

材料没有涉及到由民众主导,排除B项;

没有比较,不能得出城市是科技文化中心,排除C项。

故选:D。

本题主要考查了古代市的变迁,考生可结合材料“秦汉以后,出现圆形排水管道,并在管道接口处使用了一大一小套接接口技术,使接口处缝隙较小……”进行分析。

本题主要考查了古代市的变迁,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

3.【答案】D

【解析】题中绘画作品描绘了城市市民阶层的日常生活风俗场景,间接反映了宋代商品经济的繁荣景象,体现了经济发展与民风民俗的内在联系,D项正确;

ABC三项表达均不符合材料主旨,排除。

故选:D。

本题主要考查了宋朝的商业发展,考生可结合材料图片进行分析。

本题主要考查了宋朝的商业发展,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

4.【答案】A

【解析】据材料“废除各郡国的铸币权,将五铢钱的铸造权收归中央统一管理,建立皇家铸币厂”可知铸币权由地方集中到中央,从而加强了中央政府的权力,故A项正确。

废除各郡国的铸币权并不等于掠夺富商大贾的钱财,故B项错误;

铸币权由地方集中到中央意在加强中央权力,而不仅在强化对市场的管理,故C项错误;

D项属于中央官制的变化,与材料无关,故排除。

故选:A。

本题主要考查汉武帝加强中央集权的措施。解答本题要求学生结合汉武帝加强中央集权的措施来分析。

本题主要考查汉武帝加强中央集权的措施,主要考查学生解读材料的能力、调动和运用所学的能力。

5.【答案】C

【解析】由所学宋朝科举制的知识可知,从北宋初年开始,为保证“重文抑武”政策切实贯彻实施,宋王朝对作为文官选拔制度的科举考试进行了全面的改革,保障了文官选拔的公平与公正。国家大力扩大录取名额,大批饱受儒家经史教育的士人经过严格的考试走上仕途,充实到各级政府,形成了“皇帝与士大夫共治天下”的政治格局。宋代官僚群体中有相当大比例的人来自民间,官僚队伍的构成发生了前所未有的改变。文人士大夫的政治和社会地位空前提高,能够自觉地把自身命运同国家命运紧密联系,部分杰出者更是胸怀天下,有着强烈的使命感和责任感,对国家大事尽心竭力,因此材料中监察御史方庭实的言论“天下者……群臣、万姓、三军之天下,非陛下之天下”及“众大臣在征得太皇太后同意后,强迫光宗禅位于宁宗”的事件,正是对士人“与君共治”意识的反映,C项正确;

宋朝依然是皇权至上,皇权受到文官体制的威胁的说法不符合史实,排除A项;

BD在材料中未反映,排除BD。

故选:C。

本题考查宋朝的治国特点,根据材料中监察御史方庭实的言论“天下者……群臣、万姓、三军之天下,非陛下之天下”及“众大臣在征得太皇太后同意后,强迫光宗禅位于宁宗”的事件以及所学北宋的治国特点分析作答。

本题考查宋朝的治国特点,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

6.【答案】D

【解析】据材料数据1661—1887年人均耕地面积持续减少,可知人地矛盾逐渐加剧,社会危机逐渐凸显,故选D项;

材料是人均耕地面积的减少,并非高产作物种植带来的粮食产量增加问题,排除A项;

一年两熟或一年三熟意味着土地利用效率提升,排除B项;

材料是人地矛盾问题,不能由此得出经济发展停滞的结论,排除C项。

故选:D。

本题考查中国古代农业经济的发展,题干中的关键信息是“人均耕地”的曲线。

本题主要通过中国古代农业经济的发展来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

7.【答案】A

【解析】A.半农半医实际上是人民公社体制下,对社会所有保障的包揽的表现,85年人民公社的逐渐取消,这一现象也逐渐结束。

B.材料没有说农村医疗事业发展受到阻碍。

C.农村医疗水平落后的局面并没有根本扭转。

D.农民对医疗的要求提高,看不出来。

故选:A。

本题主要考查农村经济体制改革,要求学生结合我国农村经济体制改革的过程特征来分析。

解答本题要搞清楚人民公社化运动的特点,还要搞清楚经济体制改革的过程特征。

8.【答案】D

【解析】A.AB段严重偏离农村发展正态趋势,与大跃进和人民公社化运动相符,应为1957-1960年;

B.1960年冬国家开始对国民经济进行调整,国民经济进入调整恢复时期,BC段应为1961-1965年;

C.CD段严重偏离农村发展正态趋势,应为“文革”时期;

D.DE段逐渐接近农村发展正态趋势,应从十一届三中全会开始,故1980年应属于DE段。

故选:D。

本题主要考查我国的经济建设,要求学生结合新中国成立以后,我国经济建设发展,特别是改革开放以来经济建设探索的表现和影响。

解答问题,要搞清楚我国经济建设发展各个阶段的具体特征。学生要有较强的结合所学知识分析材料的能力。

9.【答案】A

【解析】“1949年底我国设市的城市增加到136个,到1957年,市建制增加到177个”体现的是这一时期我国的城市化进程显著加快,这主要和一五计划的推行有关,A项正确;

城市经济体制改革开始于1984年,排除B项;

到1965年,国民经济调整任务基本完成,排除C项;

社会主义市场经济体制初步建立是在21世纪初,排除D项。

故选:A。

本题主要考查我国的经济建设,要求学生结合我国经济建设的表现和影响来分析。

解答本题要搞清楚我国经济建设的表现和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

10.【答案】C

【解析】从材料中可以看出,近代以来,随着西方文明的传入,传统观念中对疾疫原因的认知受到了极大的冲击,故C正确。

A项中的“普遍接受”与史实不符,B项说法太绝对,D项说法在材料中没有体现,均排除。

故选:C。

本题考查近现代中国物质生活和习俗的变迁。题干中的关键信息是“19世纪末20世纪初”“微虫(细菌)致疫的解释日益增长……鬼神致疫说则基本绝迹了”。

本题主要通过近现代中国物质生活和习俗的变迁来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

11.【答案】C

【解析】依据材料,结合所学可知,“卡诺莎之辱”体现的是教权凌驾于王权之上,“阿维农之囚”体现的是王权加强,这有利于促进欧洲民族国家的形成和发展,因此“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”反映了欧洲民族意识加强和民族国家胜利,故C项正确。

材料不能体现由神性到理性的转变,A项错误;

材料不能体现专制王权日益阻碍着资本主义发展,B项错误;

宗教改革兴起于16世纪,D项错误。

故选:C。

本题考查中世纪的欧洲教权与王权的斗争。解题的关键是解读分析材料信息,理解“卡诺莎之辱”、“阿维农之囚”的内涵分析即可。

本题考查中世纪的欧洲教权与王权的斗争,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

12.【答案】C

【解析】美国独立之初的经济状况,美国南方的种植园主千方百计向中西部地区扩展,说明棉花的种植可以促进南部经济发展,但南方生产的棉花、烟草等原料主要是输往英国,为英国提供商品原料,以满足工业化生产.

故选C.

本题主要考查第一次工业革命的影响.

工业革命首先出现于工场手工业新兴的棉纺织业.

英国率先完成工业革命,成为世界上第一个工业国家,机器生产代替了手工劳动,工厂取代手工工场,彻底改变了传统生产方式.

第一次工业革命大大密切加强了世界各地之间的联系,改变了世界的面貌,最终确立了资产阶级对世界的统治地位,率先完成了工业革命的英国,很快成为世界霸主.

第一次工业革命的资本主义国家在世界大范围的大肆杀戮抢占商品市场,抢占原料产地,奴役当地农民,加剧了当地农民的贫困落后,使得东方从属于西方.

第一次工业革命在客观上传播了先进的生产技术和先进的生产经验,同时,猛烈地冲击着旧思想和旧制度.

本题以美国南方扩展棉花种植为切入点,旨在考查第一次工业革命的相关知识点,解答此题的关键在于清楚工业革命首先出现于工场手工业新兴的棉纺织业.

13.【答案】A

【解析】从时间和“不断增加了阿拉伯语、印度语等10几种亚非地区民族语言的广播“并结合所学知识可知,随着亚非地区独立国家增多,美苏对第三世界的争夺更加激烈,故选A项;

B项与题干主旨不符,故排除;

1961年不结盟运动的召开,标志着第三世界登上世界舞台,故排除C项;

西欧国家地位迅速上升与“美国之音逐渐减少直至完全取消对西欧各种语言广播“构不成因果关系,故排除D项。

故选:A。

本题主要考查冷战,要求学生结合冷战的过程以及影响来分析。

解答本题要搞清楚冷战的特点和影响,学生要有扎实的基础知识功底。

14.【答案】A

【解析】根据材料,英国历史学家强调无产阶级的独立性和创造性,他们有可能在研究工人运动或马克思主义,故A正确;唯心主义指的是认为意识决定物质,材料不涉及唯心主义观点,故B错误;该史学家是充分肯定无产阶级的作用,并不是历史虚无主义,故C错误;材料与冷战无关,故D错误。

故选:A。

本题考查史学研究的基本方法,考生可结合材料“资产阶级历史学家几乎毫无例外地无视被剥削阶级在历史进程中的独立性和创造性作用。为此,他呼吁将英国人民真正的历史——人民反抗和人民作为创造者的历史——还给他们”进行分析。

本题考查史学研究的基本方法,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

15.【答案】A

【解析】根据材料“1941年8月,英美领导人在大西洋的军舰上举行会谈”“美国总统罗斯福最后作出了让步”等信息结合所学可知,1941年正处于第二次世界大战时期,1941年6月22日苏德战争爆发后,第二次世界大战的范围进一步扩大,美、英迫切需要进一步协调反法西斯的战略,两国首脑于1941年8月在大西洋北部纽芬兰阿金夏海湾内停留的美国巡洋舰上举行会议,材料所述美国最终做出了让步,这有利于推动世界反法西斯力量的团结,A项正确;

材料所述英美和谈,美国做出让步,这有利于推动英美合作以摧毁德国法西斯,即罗斯福最终的妥协有助于推动二战中英美的合作,而不是对英国自由贸易政策的妥协,B项错误;

1941年正处于二战过程中,材料所述罗斯福措施有利于推动世界反法西斯力量的团结,不能体现换取了英国对美国称霸世界的认可,C项错误;

美国企图让英国废除“帝国特惠制”,以便打击英国的海外市场,但美国最终做出了让步,这有利于两国的合作,并没有体现美国孤立主义外交原则,D项错误。

故选:A。

本题主要考查世界反法西斯联盟,要求学生结合二战的过程以及反法西斯联盟形成的背景来分析。

解答本题要搞清楚世界反法西斯联盟形成的重要背景和影响因素,学生要有扎实的基础知识功底。

16.【答案】C

【解析】根据材料“对于二战后的国策方针,美国政府用在避免另一场经济大萧条袭击所花费的心血”可知,材料说明二战后美国把主要精力放在对抗经济危机,即避免再次经历1929-1933年时期的严重经济危机,由此,美国为对抗经济危机而主导建立了资本主义世界经济体系,C项正确;

二战后美国推行遏制社会主义的“冷战”政策是为对抗苏联,而对抗苏联的目的不是题干主旨,A项错误;

二战后美国推行马歇尔计划的主要目的是为扩大美国在欧洲的商品市场及控制西欧,并非为了对抗材料所述经济危机,B项错误;

二战后美国为首的北约组织是美苏冷战的产物,并非为了对抗材料所述经济危机,D项错误。

故选:C。

本题考查二战后资本主义世界经济体系,解题的关键信息是“对于二战后的国策方针,美国政府用在避免另一场经济大萧条袭击所花费的心血”。

本题为中档题,考查二战后资本主义世界经济体系,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.【答案】【小题1】(1)首先,根据图片信息可以分析出,图一展现的全国纷纷倡导民权表明清朝的统治濒临瓦解,图二展现表面是民主的大旗实质潜伏着危险。图三展示的是中华民国的建立;然后从中选择一幅图片进行分析即可。

(2)第一小问观念,从“囻”中的“民”字可判断这体现了国家主权属于国民全体,即人民主权。第二小问原因,根据所学知识可以从民族资本主义的发展、西方思想传播、民国建立、《临时约法》等方面来分析出答案。

故答案为:

(1)

图画序号 反映的历史信息

图一 武昌起义后各地纷纷响应,清朝统治土崩瓦解

图二 共和力量较为薄弱,革命隐藏着失败的危机

图三 革命派大力弘扬民主,为民国建立而欢呼

(2)思想观念:国家主权在民。社会原因:民族资本主义发展、西方民主思想的传播、资产阶级革命派的积极斗争、中华民国的建立、《中华民国临时约法》的颁布。

【小题2】

【解析】本题主要考查辛亥革命和我国近代的革命特征。第一小问要结合辛亥革命的特征来分析;第二小问要结合辛亥革命的影响来分析。

本题主要考查辛亥革命和我国近代的革命特征,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

18.【答案】【小题1】功绩:恢复并扩大疆域;加强内政改革,改善吏治;推动工商业发展;为罗马法的系统化作出重大贡献。

【小题2】原因:显赫的政治家庭出身;卓越的个人才能和雄心;前代的基础;工商业发展奠定经济基础;杰出人才及团队的努力。

【解析】本题主要考查了罗马法。第一问结合“527年,查士丁尼继位为皇帝且野心勃勃。他东征西讨,打败波斯帝国,击溃汪达尔族,从哥特人手中收复了意大利、北非和西班牙的一部分,地中海再次成为罗马的内湖”分析;第二问结合“查士丁尼,东罗马帝国皇帝。在其伯父、皇帝查士丁统治时期已参与朝政”总结。

本题主要考查了罗马法,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

19.【答案】【小题1】历史背景:①光荣革命后政府转型的需求(贵族为延续权力垄断,需要提高执政能力);②资本主义经济发展(或殖民扩张影响);③欧陆文化的吸引(或文艺复兴、启蒙运动影响;英国人受人文主义精神鼓舞等)。

【小题2】影响:①培养了新式人才,促进了近现代教育发展;②吸纳了异域文化,传播了马克思主义理论;③推动中共早期组织建设,有利于中国社会改造和转型。认识:游学有利于开拓视野、增长知识;有利于吸取先进经验,与国际接轨等。

【解析】本题考查近代世界文化交流。第(1)题,17-19世纪初英国贵族欧陆游学兴盛的历史背景,考生可根据材料一中的相关信息并结合所学知识进行分析。第(2)题,中国留法勤工俭学运动带来的影响,考生可根据材料二中的相关信息并结合所学知识进行分析;对游学的认识,考生主要结合材料进行阐述。

本题主要通过近代世界文化交流来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和唯物史观、史料实证、历史解释等素养。

20.【答案】本题属于开放性试题,解答首先读取材料,从三幅图片可知材料主要体现的是中国古代的手工业,因此我们可以得出一个观点即我国古代手工业素称发达,然后进行论述。解答本题做到能围绕正确观点展开论述,主论点与分论点逻辑清晰,史实运用恰当,表述流畅、卷面优美即可。

故答案为:

观点:我国古代手工业素称发达

论述:我国古代手工业素称发达,在世界范围内享有美誉。我国古代的手工业有官营与民间两大类别,早期的官营手工产品大多不计成本,产品极为精美。

商周时期,青铜铸造的技艺已经达到世界领先水平,出现了司母戊鼎、四羊方尊、三星堆礼器等代表作品;秦汉至魏晋时期,我国青铜铸造技术更加纯熟,秦铜车马、汉代马踏飞燕、魏晋的铜鎏金佛像等都是艺术极品。

汉代以后,陶瓷与瓷器制造不断发展,唐代南青北白系统初具雏形。唐代的唐三彩作为独具中国特色的陶瓷文化物品蜚声海内外。唐三彩体现了唐代墓葬、社会生活、外交与民族交流等方方面面,是现代研究唐代社会的重要文物资料;宋元以后,瓷器制造更加发达,出现了多个瓷器专业市镇,如景德镇、汝窑、均窑等。宋元瓷器远销海外,成为海上丝绸之路最重要的交流物品之一。

此外,我国古代的丝绸、冶铁、造纸、煮盐、造船等方面也都独立发展、各具特色,水平极高。作为四大文明古国且唯一一个文明延绵不断的国家,古代手工业恰是中华文明兴盛发展的一个极佳见证。

【解析】本题考查了中国古代的手工业,解答的关键信息是“东汉青铜奔马”“北魏铜鎏金佛像”“唐三彩骆驼载乐佣”

本题考查了中国古代的经济,考查了中国古代的手工业,考查了学生准确解读材料信息,运用知识解决问题的能力。

第4页,共16页

第3页,共16页

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

)

(

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

) (

学校

:___________

姓名:

___________

班级:

___________

考号:

___________

) (

…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○………

…

)

2021-2022学年辽宁省朝阳市育英高考补习学校高三(上)期末历史试卷

第I卷(选择题)

一、单选题(本大题共16小题,共48.0分)

在四川三星堆的出土文物中,青铜尊、罍以及玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致,金杖、金面具、青铜人像等在黄河流域则鲜见。青铜器器形虽然明显仿效中原商文化风格,其组合却有别于鼎、爵、觚、斝的商文化系列而凸显民族和地域文化特征。据此可知( )

A. 中华文明具有多元一体的特征 B. 古蜀地区手工业水平领先世界

C. 奴隶社会王权与神权紧密结合 D. 分封制促进了区域间文明交流

先秦时期,城市排水管道是方形和五角形。秦汉以后,出现圆形排水管道,并在管道接口处使用了一大一小套接接口技术,使接口处缝隙较小,此外,还在管道出口处设计了窨井,以便定期清理泥沙等杂物。这些变化( )

A. 得益于标准化生产技术的萌发 B. 表明民众主导城市建设

C. 使城市逐步成为科技文化中心 D. 凝聚着劳动人民的智慧

如图是南宋宫廷画家刘松年所作《茗园赌(茶)市图》,该作品反映了( )

A. 重农抑商政策出现松动 B. 普通民众社会地位提升

C. 社会阶层流动异常活跃 D. 经济发展影响民风民俗

元鼎四年(前113年),武帝接受大农丞(九卿属官)桑弘羊建议,废除各郡国的铸币权,将五铢钱的铸造权收归中央统一管理,建立皇家铸币厂。这反映了汉武帝时期( )

A. 加强中央政府的权力 B. 掠夺富商大贾的钱财

C. 强化市场的统一管理 D. 用内臣削弱外朝相权

南宋高宗时,监察御史方庭实上疏反对向金人求和,他指出“天下者……群臣、万姓、三军之天下,非陛下之天下”。孝宗死时,因光宗拒不主持丧礼,导致政局动荡,众大臣在征得太皇太后同意后,强迫光宗禅位于宁宗。这可以用来说明,当时( )

A. 皇权受到文官体制的威胁 B. 伦常观念受到冲击

C. 士人“与君共治”意识强烈 D. 社会矛盾日益尖锐

如图为清代直隶(今京津地区、河北大部)耕地总面积与人均耕地情况。据此可知,清代( )

A. 高产作物广泛种植 B. 土地利用效率提升

C. 经济发展陷于停滞 D. 社会危机逐渐凸显

1968年毛主席亲自批准后,“赤脚医生”这个名词迅速走红,成为半农半医的乡村医生的特定称谓。到1975年底我国农村“赤脚医生”数量达到150多万,生产从的卫生员、接生员390多万人。1985年1月《人民日报>发表《不再使用“赤脚医生”名称,巩固发展乡村医生队伍》一文,到此“赤脚医生”的历史也就退出历史舞台了。这表明( )

A. 人民公社化体制逐渐退出历史舞台 B. 左倾错误影响了农村医疗事业发展

C. 农村医疗水平落后的局面根本扭转 D. 经济发展提高了农民对医疗的要求

如果以时间为序,将政治因素(政策)作为外力、经济因素作为内力,在两者合力的作用下,新中国成立以来农村所表现出来的变革或变迁的轨迹如图。据此判断,1980年四川省广汉县向阳公社在全国率先取消人民公社位于图中哪一段,注:O点开始的对角线为假设的农村发展正态趋势(如线段OA为1950-1957年的农村经济发展态势);各点到O线的垂直距离表示偏离正态的程度。( )

A. AB段 B. BC段 C. CD段 D. DE段

据统计,1949年底我国设市的城市增加到136个,到1957年,市建制增加到177个。建国初期城镇人口由5765万人增加到9949万人,城镇人口占总人口的比重从10.6%提高到15.4%。这些变化有利于当时我国( )

A. 社会主义工业化奠定初步基础 B. 城市经济体制改革顺利推进

C. 国民经济调整任务的基本完成 D. 社会主义市场经济体制建立

在古代中国,疾疫往往被认为是鬼神的作为或阴阳失序(疫气说)所致。在19世纪末20世纪初,国人自办刊物中,微虫(细菌)致疫的解释日益增长,疫气说则呈递减趋势,鬼神致疫说则基本绝迹了。这些变化表明( )

A. 国人普遍接受西方医学知识 B. 鬼神致疫说已被医学界遗弃

C. 西方文明不断冲击传统认知 D. 晚清政府重视公共卫生教育

1077年,德皇亨利四世在与教皇的权力斗争中失败,被迫亲往教皇居地卡诺莎堡请罪以求宽恕,史称“卡诺莎之辱”;1308—1378年,在法王腓力四世的压力下,教廷被迫迁往法国阿维农城,连续7任教皇成为法王的“御用工具”,史称“阿维农之囚”。“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”反映了( )

A. 社会生活实现由神性到理性的转变 B. 专制王权日益阻碍着资本主义发展

C. 欧洲民族意识加强和民族国家胜利 D. 宗教改革运动首先在法国揭开序幕

美国独立后,美国南方的种植园主千方百计向中西部地区扩展棉花种植园,并且认为“人们不敢向棉花开战,世界上没有任何力量敢于向棉花开战,因为棉花就是王”。这主要是冈为( )

A. 美国领土逐步扩张到中两部地区 B. 美国中两部地区适合棉花种植

C. 工业化生产扩大了对棉花的需求 D. 工业革命向美国中两部地区扩展

“美国之音”是美国对外宣传的国家机器。20世纪50年代,除了全球英语广播外,“美国之音”逐渐减少直至完全取消对西欧各种语言广播,却不断增加了阿拉伯语、印度语等10几种亚非地区民族语言的广播。导致“美国之音”的这一变化的主要原因是( )

A. 美苏意识形态竞争激烈 B. 美国与欧洲文化本质相同

C. 第三世界登上世界舞台 D. 西欧国际地位迅速上升

二战后,有英国历史学家指出:资产阶级历史学家几乎毫无例外地无视被剥削阶级在历史进程中的独立性和创造性作用。为此,他呼吁将英国人民真正的历史——人民反抗和人民作为创造者的历史——还给他们。据此判断,这位历史学家的研究( )

A. 可能以马克思主义为指导 B. 具有鲜明唯心主义色彩

C. 认为英国没有真正的历史 D. 为英国的冷战政策服务

1941年8月,英美领导人在大西洋的军舰上举行会谈,美国助理国务卿韦尔斯企图让英国废除“帝国特惠制”,英国首相丘吉尔当即拒绝。美国总统罗斯福最后作出了让步,保存了英国的“帝国特惠制”。罗斯福此举( )

A. 利于推动世界反法西斯力量的团结 B. 是对英国自由贸易政策的妥协

C. 换取了英国对美国称霸世界的认可 D. 体现了美国孤立主义外交原则

西方学者霍布斯鲍姆指出:“对于二战后的国策方针,美国政府用在避免另一场经济大萧条袭击所花费的心血,更胜于为防止另一场战争发生所做的努力。”基于此,二战后的美国( )

A. 推行遏制社会主义的“冷战”政策 B. 试图通过马歇尔计划控制西欧

C. 主导建立资本主义世界经济体系 D. 组建了与苏联对抗的北约组织

第II卷(非选择题)

二、材料解析题(本大题共3小题,共40.0分)

阅读下列材料,回答问题。

材料:近代中国人根据当时的形势创作的宣传漫画

(1) 分别解释三幅宣传画反映的历史信息。

(2) “国”字传统写法是國,但在图三中却写为“园(口内一个民字)”,并认为是当时民众的一个新创意。说明这个创意表达的思想观念,解释其社会原因。

阅读材料,完成下列要求。

材料查士丁尼( 483-565),东罗马帝国皇帝。在其伯父、皇帝查士丁统治时期(450-527)已参与朝政。527年,查士丁尼继位为皇帝且野心勃勃。他东征西讨,打败波斯帝国,击溃汪达尔族,从哥特人手中收复了意大利、北非和西班牙的一部分,地中海再次成为罗马的内湖。查士丁尼同时把注意力集中在反对政府里的腐败作风上,加强内政改革;鼓励发展工商业,着手大兴土木,建筑城堡、修道院和教堂,君士坦丁堡著名的圣索菲亚大教堂就是其中的一座;强调用法律加强和维护奴隶制生产关系,着手编制法典工作,以重建大一统的罗马帝国。查士丁尼死后,法学家将其敕令125条编成《新律》,作为法典的组成部分,《民法大全》最终形成。

——摘编自《必修一教师教学用书。北师大版》

(1) 根据材料并结合所学知识,概括查士丁尼的历史功绩。

(2) 根据材料并结合所学知识,分析查士丁尼功绩显著的原因。

阅读材料,完成下列要求。

材料一:“欧陆游学”是17-19世纪初英国盛行的一种生活和文化交流现象。光荣革命后,军事经验不再是新型政府公职人员的主要评判标准,崇尚经验主义哲学的英国人对实地考察情有独钟,青年精英们进入公学、大学后完成1~3年的游学,才算完成成长必修课。游学主要目的地是法国巴黎和意大利名城。贵族子弟们要去学习各国礼仪,研习舞蹈、箭术和骑术;要精通各国上流社会重视的法语,以备将来在政坛和外交界使用;还要考察各国社会民情和政治、法律制度,提高对不同民族文化的鉴赏力。

——摘编自阎照祥《17-19世纪初英国贵族欧陆游学探要》材料二:1912年初,在教育总长蔡元培支持下,“留法俭学会”成立,提出“欲造新社会、新国民,更非留学莫济,而尤以民气民智先进之国为宜”。一战结束后,勤工俭学运动进入高潮,仅1919-1920年间就有20批近2000名学生赴法。留法学生蔡和森“猛看猛译”,获得了大量关于欧洲和俄国革命的消息,翻译了《共产党宣言》以及列宁的《国家与革命》等著作,坚定了共产主义理想信念。1920年,旅法共产党早期组织成立,1921年成为中国共产党支部之一。后不断扩大的旅欧党团组织,创立共产主义研究会,开展华工工作,成立出版委员会,邓小平负责编辑刻印的党团机关刊物《赤光》,成为旅欧华人中极受欢迎的刊物。

——摘编自易化《负笈渡海,追求真理-百年前的留法勤工俭学运动》

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析17-19世纪初英国贵族欧陆游学兴盛的历史背景。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析中国留法勤工俭学运动带来的影响。结合材料谈谈对游学的认识。

三、开放性试题(本大题共1小题,共12.0分)

阅读下列材料,完成相关要求。

观察上述图片,运用所学中国古代史的相关知识,选择合适的角度提炼出一个观点,并对观点进行简要论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合。)

答案和解析

1.【答案】A

【解析】根据材料可知,三星堆出土的文物与黄河流域中原文明既具有明显的相似性,又有诸多不同,这反映了早期中华文明多元一体的特征,故A项正确。

材料没有比较古蜀地区手工业与世界其他地区的手工业发展状况,无法得出古蜀地区手工业水平领先世界,故B项错误;

材料不能体现王权与神权相结合,故C项错误;

分封制是西周的地方制度,夏商时期尚未实行分封制度,故D项错误。

故选:A。

本题考查中华文明的传承与发展,解题的关键是解读分析材料信息,从三星堆出土的文物的特点可以看出中华文明具有多元一体的特征。

本题以三星堆出土的文物为切入点考查中华文明的特点,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

2.【答案】D

【解析】根据“秦汉以后,出现圆形排水管道,并在管道接口处使用了一大一小套接接口技术,使接口处缝隙较小……”可以看出,随着社会的发展,城市排水系统的建设更加完善,设计更加合理,这些都是劳动人民智慧的结晶,D项正确;

秦朝并没有标准化的技术,排除A项;

材料没有涉及到由民众主导,排除B项;

没有比较,不能得出城市是科技文化中心,排除C项。

故选:D。

本题主要考查了古代市的变迁,考生可结合材料“秦汉以后,出现圆形排水管道,并在管道接口处使用了一大一小套接接口技术,使接口处缝隙较小……”进行分析。

本题主要考查了古代市的变迁,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

3.【答案】D

【解析】题中绘画作品描绘了城市市民阶层的日常生活风俗场景,间接反映了宋代商品经济的繁荣景象,体现了经济发展与民风民俗的内在联系,D项正确;

ABC三项表达均不符合材料主旨,排除。

故选:D。

本题主要考查了宋朝的商业发展,考生可结合材料图片进行分析。

本题主要考查了宋朝的商业发展,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

4.【答案】A

【解析】据材料“废除各郡国的铸币权,将五铢钱的铸造权收归中央统一管理,建立皇家铸币厂”可知铸币权由地方集中到中央,从而加强了中央政府的权力,故A项正确。

废除各郡国的铸币权并不等于掠夺富商大贾的钱财,故B项错误;

铸币权由地方集中到中央意在加强中央权力,而不仅在强化对市场的管理,故C项错误;

D项属于中央官制的变化,与材料无关,故排除。

故选:A。

本题主要考查汉武帝加强中央集权的措施。解答本题要求学生结合汉武帝加强中央集权的措施来分析。

本题主要考查汉武帝加强中央集权的措施,主要考查学生解读材料的能力、调动和运用所学的能力。

5.【答案】C

【解析】由所学宋朝科举制的知识可知,从北宋初年开始,为保证“重文抑武”政策切实贯彻实施,宋王朝对作为文官选拔制度的科举考试进行了全面的改革,保障了文官选拔的公平与公正。国家大力扩大录取名额,大批饱受儒家经史教育的士人经过严格的考试走上仕途,充实到各级政府,形成了“皇帝与士大夫共治天下”的政治格局。宋代官僚群体中有相当大比例的人来自民间,官僚队伍的构成发生了前所未有的改变。文人士大夫的政治和社会地位空前提高,能够自觉地把自身命运同国家命运紧密联系,部分杰出者更是胸怀天下,有着强烈的使命感和责任感,对国家大事尽心竭力,因此材料中监察御史方庭实的言论“天下者……群臣、万姓、三军之天下,非陛下之天下”及“众大臣在征得太皇太后同意后,强迫光宗禅位于宁宗”的事件,正是对士人“与君共治”意识的反映,C项正确;

宋朝依然是皇权至上,皇权受到文官体制的威胁的说法不符合史实,排除A项;

BD在材料中未反映,排除BD。

故选:C。

本题考查宋朝的治国特点,根据材料中监察御史方庭实的言论“天下者……群臣、万姓、三军之天下,非陛下之天下”及“众大臣在征得太皇太后同意后,强迫光宗禅位于宁宗”的事件以及所学北宋的治国特点分析作答。

本题考查宋朝的治国特点,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

6.【答案】D

【解析】据材料数据1661—1887年人均耕地面积持续减少,可知人地矛盾逐渐加剧,社会危机逐渐凸显,故选D项;

材料是人均耕地面积的减少,并非高产作物种植带来的粮食产量增加问题,排除A项;

一年两熟或一年三熟意味着土地利用效率提升,排除B项;

材料是人地矛盾问题,不能由此得出经济发展停滞的结论,排除C项。

故选:D。

本题考查中国古代农业经济的发展,题干中的关键信息是“人均耕地”的曲线。

本题主要通过中国古代农业经济的发展来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

7.【答案】A

【解析】A.半农半医实际上是人民公社体制下,对社会所有保障的包揽的表现,85年人民公社的逐渐取消,这一现象也逐渐结束。

B.材料没有说农村医疗事业发展受到阻碍。

C.农村医疗水平落后的局面并没有根本扭转。

D.农民对医疗的要求提高,看不出来。

故选:A。

本题主要考查农村经济体制改革,要求学生结合我国农村经济体制改革的过程特征来分析。

解答本题要搞清楚人民公社化运动的特点,还要搞清楚经济体制改革的过程特征。

8.【答案】D

【解析】A.AB段严重偏离农村发展正态趋势,与大跃进和人民公社化运动相符,应为1957-1960年;

B.1960年冬国家开始对国民经济进行调整,国民经济进入调整恢复时期,BC段应为1961-1965年;

C.CD段严重偏离农村发展正态趋势,应为“文革”时期;

D.DE段逐渐接近农村发展正态趋势,应从十一届三中全会开始,故1980年应属于DE段。

故选:D。

本题主要考查我国的经济建设,要求学生结合新中国成立以后,我国经济建设发展,特别是改革开放以来经济建设探索的表现和影响。

解答问题,要搞清楚我国经济建设发展各个阶段的具体特征。学生要有较强的结合所学知识分析材料的能力。

9.【答案】A

【解析】“1949年底我国设市的城市增加到136个,到1957年,市建制增加到177个”体现的是这一时期我国的城市化进程显著加快,这主要和一五计划的推行有关,A项正确;

城市经济体制改革开始于1984年,排除B项;

到1965年,国民经济调整任务基本完成,排除C项;

社会主义市场经济体制初步建立是在21世纪初,排除D项。

故选:A。

本题主要考查我国的经济建设,要求学生结合我国经济建设的表现和影响来分析。

解答本题要搞清楚我国经济建设的表现和影响,学生要有一定的结合所学知识理解材料的能力。

10.【答案】C

【解析】从材料中可以看出,近代以来,随着西方文明的传入,传统观念中对疾疫原因的认知受到了极大的冲击,故C正确。

A项中的“普遍接受”与史实不符,B项说法太绝对,D项说法在材料中没有体现,均排除。

故选:C。

本题考查近现代中国物质生活和习俗的变迁。题干中的关键信息是“19世纪末20世纪初”“微虫(细菌)致疫的解释日益增长……鬼神致疫说则基本绝迹了”。

本题主要通过近现代中国物质生活和习俗的变迁来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和时空观念、史料实证、历史解释等素养。

11.【答案】C

【解析】依据材料,结合所学可知,“卡诺莎之辱”体现的是教权凌驾于王权之上,“阿维农之囚”体现的是王权加强,这有利于促进欧洲民族国家的形成和发展,因此“卡诺莎之辱”到“阿维农之囚”反映了欧洲民族意识加强和民族国家胜利,故C项正确。

材料不能体现由神性到理性的转变,A项错误;

材料不能体现专制王权日益阻碍着资本主义发展,B项错误;

宗教改革兴起于16世纪,D项错误。

故选:C。

本题考查中世纪的欧洲教权与王权的斗争。解题的关键是解读分析材料信息,理解“卡诺莎之辱”、“阿维农之囚”的内涵分析即可。

本题考查中世纪的欧洲教权与王权的斗争,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

12.【答案】C

【解析】美国独立之初的经济状况,美国南方的种植园主千方百计向中西部地区扩展,说明棉花的种植可以促进南部经济发展,但南方生产的棉花、烟草等原料主要是输往英国,为英国提供商品原料,以满足工业化生产.

故选C.

本题主要考查第一次工业革命的影响.

工业革命首先出现于工场手工业新兴的棉纺织业.

英国率先完成工业革命,成为世界上第一个工业国家,机器生产代替了手工劳动,工厂取代手工工场,彻底改变了传统生产方式.

第一次工业革命大大密切加强了世界各地之间的联系,改变了世界的面貌,最终确立了资产阶级对世界的统治地位,率先完成了工业革命的英国,很快成为世界霸主.

第一次工业革命的资本主义国家在世界大范围的大肆杀戮抢占商品市场,抢占原料产地,奴役当地农民,加剧了当地农民的贫困落后,使得东方从属于西方.

第一次工业革命在客观上传播了先进的生产技术和先进的生产经验,同时,猛烈地冲击着旧思想和旧制度.

本题以美国南方扩展棉花种植为切入点,旨在考查第一次工业革命的相关知识点,解答此题的关键在于清楚工业革命首先出现于工场手工业新兴的棉纺织业.

13.【答案】A

【解析】从时间和“不断增加了阿拉伯语、印度语等10几种亚非地区民族语言的广播“并结合所学知识可知,随着亚非地区独立国家增多,美苏对第三世界的争夺更加激烈,故选A项;

B项与题干主旨不符,故排除;

1961年不结盟运动的召开,标志着第三世界登上世界舞台,故排除C项;

西欧国家地位迅速上升与“美国之音逐渐减少直至完全取消对西欧各种语言广播“构不成因果关系,故排除D项。

故选:A。

本题主要考查冷战,要求学生结合冷战的过程以及影响来分析。

解答本题要搞清楚冷战的特点和影响,学生要有扎实的基础知识功底。

14.【答案】A

【解析】根据材料,英国历史学家强调无产阶级的独立性和创造性,他们有可能在研究工人运动或马克思主义,故A正确;唯心主义指的是认为意识决定物质,材料不涉及唯心主义观点,故B错误;该史学家是充分肯定无产阶级的作用,并不是历史虚无主义,故C错误;材料与冷战无关,故D错误。

故选:A。

本题考查史学研究的基本方法,考生可结合材料“资产阶级历史学家几乎毫无例外地无视被剥削阶级在历史进程中的独立性和创造性作用。为此,他呼吁将英国人民真正的历史——人民反抗和人民作为创造者的历史——还给他们”进行分析。

本题考查史学研究的基本方法,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

15.【答案】A

【解析】根据材料“1941年8月,英美领导人在大西洋的军舰上举行会谈”“美国总统罗斯福最后作出了让步”等信息结合所学可知,1941年正处于第二次世界大战时期,1941年6月22日苏德战争爆发后,第二次世界大战的范围进一步扩大,美、英迫切需要进一步协调反法西斯的战略,两国首脑于1941年8月在大西洋北部纽芬兰阿金夏海湾内停留的美国巡洋舰上举行会议,材料所述美国最终做出了让步,这有利于推动世界反法西斯力量的团结,A项正确;

材料所述英美和谈,美国做出让步,这有利于推动英美合作以摧毁德国法西斯,即罗斯福最终的妥协有助于推动二战中英美的合作,而不是对英国自由贸易政策的妥协,B项错误;

1941年正处于二战过程中,材料所述罗斯福措施有利于推动世界反法西斯力量的团结,不能体现换取了英国对美国称霸世界的认可,C项错误;

美国企图让英国废除“帝国特惠制”,以便打击英国的海外市场,但美国最终做出了让步,这有利于两国的合作,并没有体现美国孤立主义外交原则,D项错误。

故选:A。

本题主要考查世界反法西斯联盟,要求学生结合二战的过程以及反法西斯联盟形成的背景来分析。

解答本题要搞清楚世界反法西斯联盟形成的重要背景和影响因素,学生要有扎实的基础知识功底。

16.【答案】C

【解析】根据材料“对于二战后的国策方针,美国政府用在避免另一场经济大萧条袭击所花费的心血”可知,材料说明二战后美国把主要精力放在对抗经济危机,即避免再次经历1929-1933年时期的严重经济危机,由此,美国为对抗经济危机而主导建立了资本主义世界经济体系,C项正确;

二战后美国推行遏制社会主义的“冷战”政策是为对抗苏联,而对抗苏联的目的不是题干主旨,A项错误;

二战后美国推行马歇尔计划的主要目的是为扩大美国在欧洲的商品市场及控制西欧,并非为了对抗材料所述经济危机,B项错误;

二战后美国为首的北约组织是美苏冷战的产物,并非为了对抗材料所述经济危机,D项错误。

故选:C。

本题考查二战后资本主义世界经济体系,解题的关键信息是“对于二战后的国策方针,美国政府用在避免另一场经济大萧条袭击所花费的心血”。

本题为中档题,考查二战后资本主义世界经济体系,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

17.【答案】【小题1】(1)首先,根据图片信息可以分析出,图一展现的全国纷纷倡导民权表明清朝的统治濒临瓦解,图二展现表面是民主的大旗实质潜伏着危险。图三展示的是中华民国的建立;然后从中选择一幅图片进行分析即可。

(2)第一小问观念,从“囻”中的“民”字可判断这体现了国家主权属于国民全体,即人民主权。第二小问原因,根据所学知识可以从民族资本主义的发展、西方思想传播、民国建立、《临时约法》等方面来分析出答案。

故答案为:

(1)

图画序号 反映的历史信息

图一 武昌起义后各地纷纷响应,清朝统治土崩瓦解

图二 共和力量较为薄弱,革命隐藏着失败的危机

图三 革命派大力弘扬民主,为民国建立而欢呼

(2)思想观念:国家主权在民。社会原因:民族资本主义发展、西方民主思想的传播、资产阶级革命派的积极斗争、中华民国的建立、《中华民国临时约法》的颁布。

【小题2】

【解析】本题主要考查辛亥革命和我国近代的革命特征。第一小问要结合辛亥革命的特征来分析;第二小问要结合辛亥革命的影响来分析。

本题主要考查辛亥革命和我国近代的革命特征,侧重考查学生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

18.【答案】【小题1】功绩:恢复并扩大疆域;加强内政改革,改善吏治;推动工商业发展;为罗马法的系统化作出重大贡献。

【小题2】原因:显赫的政治家庭出身;卓越的个人才能和雄心;前代的基础;工商业发展奠定经济基础;杰出人才及团队的努力。

【解析】本题主要考查了罗马法。第一问结合“527年,查士丁尼继位为皇帝且野心勃勃。他东征西讨,打败波斯帝国,击溃汪达尔族,从哥特人手中收复了意大利、北非和西班牙的一部分,地中海再次成为罗马的内湖”分析;第二问结合“查士丁尼,东罗马帝国皇帝。在其伯父、皇帝查士丁统治时期已参与朝政”总结。

本题主要考查了罗马法,侧重考查考生对基础知识的迁移运用能力,很好地考查了考生的历史素养。

19.【答案】【小题1】历史背景:①光荣革命后政府转型的需求(贵族为延续权力垄断,需要提高执政能力);②资本主义经济发展(或殖民扩张影响);③欧陆文化的吸引(或文艺复兴、启蒙运动影响;英国人受人文主义精神鼓舞等)。

【小题2】影响:①培养了新式人才,促进了近现代教育发展;②吸纳了异域文化,传播了马克思主义理论;③推动中共早期组织建设,有利于中国社会改造和转型。认识:游学有利于开拓视野、增长知识;有利于吸取先进经验,与国际接轨等。

【解析】本题考查近代世界文化交流。第(1)题,17-19世纪初英国贵族欧陆游学兴盛的历史背景,考生可根据材料一中的相关信息并结合所学知识进行分析。第(2)题,中国留法勤工俭学运动带来的影响,考生可根据材料二中的相关信息并结合所学知识进行分析;对游学的认识,考生主要结合材料进行阐述。

本题主要通过近代世界文化交流来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和唯物史观、史料实证、历史解释等素养。

20.【答案】本题属于开放性试题,解答首先读取材料,从三幅图片可知材料主要体现的是中国古代的手工业,因此我们可以得出一个观点即我国古代手工业素称发达,然后进行论述。解答本题做到能围绕正确观点展开论述,主论点与分论点逻辑清晰,史实运用恰当,表述流畅、卷面优美即可。

故答案为:

观点:我国古代手工业素称发达

论述:我国古代手工业素称发达,在世界范围内享有美誉。我国古代的手工业有官营与民间两大类别,早期的官营手工产品大多不计成本,产品极为精美。

商周时期,青铜铸造的技艺已经达到世界领先水平,出现了司母戊鼎、四羊方尊、三星堆礼器等代表作品;秦汉至魏晋时期,我国青铜铸造技术更加纯熟,秦铜车马、汉代马踏飞燕、魏晋的铜鎏金佛像等都是艺术极品。

汉代以后,陶瓷与瓷器制造不断发展,唐代南青北白系统初具雏形。唐代的唐三彩作为独具中国特色的陶瓷文化物品蜚声海内外。唐三彩体现了唐代墓葬、社会生活、外交与民族交流等方方面面,是现代研究唐代社会的重要文物资料;宋元以后,瓷器制造更加发达,出现了多个瓷器专业市镇,如景德镇、汝窑、均窑等。宋元瓷器远销海外,成为海上丝绸之路最重要的交流物品之一。

此外,我国古代的丝绸、冶铁、造纸、煮盐、造船等方面也都独立发展、各具特色,水平极高。作为四大文明古国且唯一一个文明延绵不断的国家,古代手工业恰是中华文明兴盛发展的一个极佳见证。

【解析】本题考查了中国古代的手工业,解答的关键信息是“东汉青铜奔马”“北魏铜鎏金佛像”“唐三彩骆驼载乐佣”

本题考查了中国古代的经济,考查了中国古代的手工业,考查了学生准确解读材料信息,运用知识解决问题的能力。

第4页,共16页

第3页,共16页

同课章节目录